15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

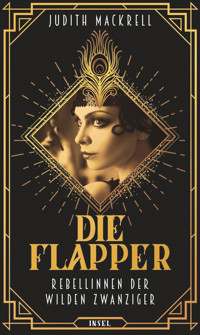

Die 1920er Jahre versprechen einen Aufbruch in ein neues Leben. In den USA machen die Flapper von sich reden: junge Frauen, die kurze Röcke und kurzes Haar tragen und sich selbstbewusst über gesellschaftliche Konventionen hinwegsetzen. Sie verkehren in Jazzbars und Nachtclubs, trinken hochprozentigen Alkohol, rauchen, tanzen Charleston, Shimmy und Black Bottom und leben ihre Sexualität aus. Doch es geht diesen Frauen um mehr als nur Provokation: Es ist vor allem der Kampf um Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit in einer männerdominierten Welt. Mit dem Flapper ist der Typus einer neuen „gefährlichen“ Frau geboren!

Die britische Autorin und Kritikerin Judith Mackrell erzählt in diesem reich bebilderten und spannend geschriebenen Buch von sechs Frauen, die zu Ikonen der »Roaring Twenties« wurden: der Tänzerin und Sängerin Josephine Baker, der Schriftstellerin und Tänzerin Zelda Fitzgerald, den Schauspielerinnen Tallulah Bankhead und Lady Diana Cooper, der Publizistin und Verlegerin Nancy Cunard und der Malerin Tamara de Lempicka.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 821

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Cover

Titel

Judith Mackrell

Die Flapper

Rebellinnen der wilden Zwanziger

Aus dem Englischen von Susanne Hornfeck und Viola Siegemund

Mit zahlreichen Abbildungen

Insel Verlag

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Originalausgabe: Judith Mackrell, Flappers. Six Women of a Dangerous Generation. MacMillan Publishers Ltd., London 2013. Die Übersetzung dieses Buches wurde mit einem Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds gefördert.

eBook Insel Verlag Berlin 2022

Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2022.

© der deutschsprachigen Ausgabe: Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin 2022 Copyright © Judith Mackrell 2013 Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München

Umschlagabbildungen: FinePic®, München

eISBN 978-3-458-77326-9

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Vorwort

Diana Cooper

Kapitel 1

Nancy Cunard

Kapitel 2

Tamara de Lempicka

Kapitel 3

Tallulah Bankhead

Kapitel 4

Zelda Fitzgerald

Kapitel 5

Josephine Baker

Kapitel 6

Diana Cooper

Kapitel 7

Tallulah Bankhead

Kapitel 8

Nancy Cunard

Kapitel 9

Zelda Fitzgerald

Kapitel 10

Tamara de Lempicka

Kapitel 11

Josephine Baker

Kapitel 12

Epilog

Anmerkungen

Vorwort

Diana Cooper

Kapitel 1

Nancy Cunard

Kapitel 2

Tamara de Lempicka

Kapitel 3

Tallulah Bankhead

Kapitel 4

Zelda Fitzgerald

Kapitel 5

Josephine Baker

Kapitel 6

Diana Cooper

Kapitel 7

Tallulah Bankhead

Kapitel 8

Nancy Cunard

Kapitel 9

Zelda Fitzgerald

Kapitel 10

Tamara de Lempicka

Kapitel 11

Josephine Baker

Kapitel 12

Epilog

Bibliografie

Danksagung

Abbildungsnachweise

Personenregister

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

Y

Bildteil

Fußnoten

Informationen zum Buch

Vorwort

Am 2. Oktober 1925 stand eine junge amerikanische Tänzerin aus dem Schwarzen Getto von St. Louis auf der Bühne des Théâtre des Champs-Elysées in Paris. Ihre Glieder zitterten nicht nur vor Erschöpfung, sondern auch unter dem Lärm der tobenden Zuschauermenge. Das Publikum kreischte, schrie und trampelte; doch was auf sie erschreckend aggressiv wirkte, war nur die lautstarke Art, mit der Paris seine Stars zu feiern pflegte. Drei Monate zuvor war Josephine Baker noch ein dürres Chorus-Girl gewesen, das von einer bescheidenen Gage und einem ehrgeizigen Traum lebte. Jetzt, mit ihrem neuen Image als dunkel glänzende, exotische Schönheit, wurde sie als kulturelles Phänomen bejubelt.

Der Paris-Korrespondent des New Yorker berichtete, keine halbe Stunde nach Bakers Debüt sei in sämtlichen Bars und Cafés der Stadt nur noch von ihrem ungemein erotischen Tanzstil gesprochen worden. Maurice Bataille, ein Restaurantbesitzer, der später einer ihrer Liebhaber werden sollte, behauptete, Josephines nackte Pobacken (»Quel cul elle a!«) hätten »ganz Paris einen Steifen« verpasst.1 In den folgenden Tagen priesen Künstler wie Kritiker sie als »schwarze Perle«, als »Venus aus Ebenholz«, als »Vamp des Jazz mit der Seele einer afrikanischen Göttin«.

Bald gab es Postkarten von »La Baker« zu kaufen, ebenso eine Reihe von Josephine-Puppen. Ihr glänzend schwarzes Haar und die hellbraune Haut, für die sie zu Hause stets diffamiert worden war, dienten jetzt zur Vermarktung französischer Kosmetikprodukte: Haarpomade zum Gelen von Bubiköpfen und Walnussöl für falsche Sommerbräune.

Ihr drahtiger, gelenkiger Körper galt als Schönheitsideal; er entsprach der Hochglanzästhetik des Art déco und dem knabenhaften Flair der französischen garçonne.

Für einige junge Frauen, die sie tanzen sahen, wurde Josephine gar zum Vorbild für die eigene Verwandlung. In vielen Teilen der westlichen Welt waren die zwanziger Jahre als Jahrzehnt der Veränderung begrüßt worden. Der Erste Weltkrieg mit seinen Millionen Toten, zerstörten Volkswirtschaften und gestürzten Regimen mochte den Optimismus des Jahrhundertbeginns zum Platzen gebracht haben, doch aus der Verheerung heraus erfand sich die moderne Welt mit erstaunlicher Geschwindigkeit neu. Befeuert vom boomenden amerikanischen Aktienmarkt und einer brummenden Konjunktur entwickelten sich die Zwanziger zur Dekade des Massenkonsums und des grenzüberschreitenden Reisens, des Films, des Radios, der knallbunten Cocktails und des Jazz. Und sie bargen das Versprechen von Freiheit.

Vor allem für die Frauen war dieses Versprechen verlockend. Der Krieg hatte ihnen das Wahlrecht beschert, vielen auch die Berufstätigkeit, und die soziale Landkarte neu vermessen. Als Josephine Baker nach Paris kam, bewegte sie sich in einer Kultur und auf einem Markt, wie sie vor 1914 undenkbar gewesen wären. Das Gleiche galt für die polnisch-russische Künstlerin Tamara de Lempicka.

Im zaristischen Russland, wo Tamara behütet aufgewachsen war, bestand ihr Leben aus Vergnügungen und Privilegien. Doch als die Revolution von 1917 dieses Leben in Trümmer legte, sah sie sich gezwungen, mit Mann und Kind ins Exil zu gehen. Gestrandet in einem kleinen Hotelzimmer in Paris, fehlte es ihr schlichtweg an vermarktbaren Fähigkeiten, von einem amateurhaften Maltalent und einem gesunden Selbstvertrauen mal abgesehen. Gegen Ende der 1920er Jahre hatte sie beides erfolgreich dazu genutzt, sich zu einer der angesagtesten Künstlerinnen der neuen Dekade zu stilisieren.

Tamaras berühmteste Bilder stellten junge Frauen dar, deren Körper jene sexuelle Selbstbestimmtheit ausstrahlten, die für den Stil der 1920er Jahre so prägend war wie Josephine Bakers Tanz. Tamara hat ihre Affinität zu Josephine immer betont, auch wenn sie nie den Versuch unternahm, sie zu malen: »Jeder, der sie sah, lechzte nach ihrem Körper. Sie glich aber ohnehin den Figuren auf meinen Bildern, also konnte ich sie schlecht bitten, für mich Modell zu sitzen.«2

Zu Josephines Verehrerinnen gehörte auch die englische Dichterin und reiche Erbin Nancy Cunard. Sie hatte ebenfalls ihrer Heimat den Rücken gekehrt, um sich in Paris niederzulassen, doch obwohl sie dieselben Nachtklubs, Bars und Partys frequentierte wie Tamara, war sie vor allem mit der Pariser Avantgarde vernetzt. In besagtem Herbst war sie gerade dabei, sich aus einer Liaison mit dem Dadaisten Tristan Tzara zu lösen und in Louis Aragon zu verlieben, einen der Begründer des Surrealismus.

Nancy, ein einsames, kleines Mädchen mit einem Faible für Bücher, wurde durch den Widerstand gegen ihre Mutter, eine hemmungslose Gesellschaftslöwin, darin bestärkt, sich in Paris ein eigenes Leben aufzubauen. Acht Jahre später schien die Transformation von der englischen Erbin zur Rive-Gauche-Rebellin perfekt: Nancy trug einen präzisen Kurzhaarschnitt, umrandete ihre Augen mit Kajal, belud sich bis zum Ellenbogen mit Elfenbein- und Ebenholzarmreifen; und zu der langen Liste ihrer Liebhaber zählte ein Schwarzer Jazzpianist aus Georgia.

Ebenfalls Mitte der 1920er Jahre in Paris: Zelda Fitzgerald. Die »schlanke, geschmeidige« Grazie und der »verwöhnte, verführerische Mund« der Südstaatenschönheit aus dem ländlichen Alabama wurden bekanntermaßen zum Vorbild für die modernen Heldinnen in den Romanen ihres Mannes F. Scott Fitzgerald.3 Ihre Jugendfreundin Tallulah Bankhead hatte Zelda immer bewundert und sich selbst als das pummelige, aufsässige hässliche Entlein ihrer eigenen Südstaatenfamilie gefühlt. Doch als Fünfzehnjährige – Tallulah hatte sich inzwischen zu einer Schönheit zurechtgehungert – gewann sie im Wettbewerb einer Illustrierten eine Nebenrolle in einem Film. Das war der Einstieg in eine Karriere am Broadway und im Londoner West End, wo sie 1925 zum Star wurde. Frech, geistreich und atemberaubend hübsch, galt Tallulah bald als die Newcomerin auf den Bühnen Londons.

Nicht weniger fasziniert war das amerikanische Publikum von der very britischen und very aristokratischen Lady Diana Cooper, die Mitte der zwanziger Jahre mit Max Reinhardts Theaterspektakel Das Mirakel durch die Staaten tourte. Als jüngste Tochter des 8. Duke of Rutland stand Diana nur eine Stufe unter den Mitgliedern des Königshauses und war in einem goldenen Käfig aufgewachsen, aus dem sie am Arm eines reichen, blaublütigen Gatten entlassen werden sollte. Als sie sich in einen Mann verliebte, der weder Geld noch Titel besaß, brach sie mit einer jahrhundertealten Tradition. Sie verdiente selbst das Geld, das ihrem Mann später zu einer Karriere in der Politik verhalf, und dies in einem Beruf, mit dem sie eine Generation früher noch gesellschaftliche Ächtung riskiert hätte.

Im Herbst 1925 brachen alle sechs Frauen an Orte auf, die weit entfernt von dem lagen, was sie selbst oder andere sich für sie vorgestellt hatten. Sie taten dies nicht als Gruppe, obgleich sich ihre Wege vielfach kreuzten, doch ihre Reisen standen für einen tiefgreifenden Wandel, der sich in ihrem Umfeld vollzog und die Lebenswege und Erwartungen von Frauen grundlegend verändern sollte.

Die öffentliche Wahrnehmung reagierte auf diese Veränderungen, indem sie dem neuen Frauentyp ein eigenes Etikett verpasste – der vielfach dämonisierte und mythisierte »Flapper« war geboren. Wie Ardita Farnam4, eine von F. Scott Fitzgeralds frühen Heldinnen, schien diese Art von Frau einzig von dem Ziel getrieben, »so zu leben, wie ich will, und auf meine Art zu sterben«. Getragen von der Dynamik des gesellschaftlichen Wandels in den Zwanzigern forderte sie für sich all das ein, was ihrer Mutter versagt geblieben war: von der Wahl ihrer Sexualpartner und dem Verdienen des eigenen Geldes bis zu immer kürzeren Haaren und Röcken und Rauchen in der Öffentlichkeit.

Für Diana Cooper, die älteste Vertreterin der Flapper in diesem Buch, entstand der Impuls, »so zu leben, wie ich will«, aus den qualvollen Erschütterungen der Kriegsjahre. Weil die traditionellen Regeln der Klassengesellschaft aufgehoben waren, fand sie die Kraft, sich ihrer Familie zu widersetzen, zunächst durch den Kriegsdienst als Krankenschwester, später durch die selbstbestimmte Wahl von Ehemann und Karriere. Auch Nancy Cunard diente der Krieg als Sprungbrett in die Rebellion, doch trieb sie diese viel weiter als Diana, indem sie sich den radikalen Experimenten ihrer Zeit in Kunst, Mode und Lifestyle verschrieb. Tamara de Lempicka, Tallulah Bankhead und Zelda Fitzgerald legten im Lauf des Jahrzehnts ähnlich weite Strecken zurück; sie verkörperten den Typus des Flappers aber nicht nur im Privatleben, sondern drückten ihm auch öffentlichkeitswirksam einen Stempel auf – Tamara durch ihre Frauenporträts, Tallulah durch ihre Bühnenrollen und Zelda durch die Romanheldinnen, die von Scott und später von ihr selbst geschaffen wurden. Josephine Baker avancierte weltweit zur Verkörperung des Jazz und der wilden, synkopischen Energie der zwanziger Jahre. Indem sie sich aus der Armut ihrer Kindheit befreite und zur Ikone der Schwarzen Musik und des Modernismus in der Kunst aufstieg, machte sie die bemerkenswerteste Entwicklung von allen durch.

Natürlich erlebten die sechs Frauen in diesem Buch die 1920er jede für sich auf sehr ungewöhnliche Weise. Es ist die Kühnheit ihrer Selbsterfindung, die sie zum Inbegriff ihrer Zeit werden ließ. Die jungen Frauen dieser Ära waren nicht die erste Generation in der Geschichte, die nach einem Leben jenseits von Ehe und Mutterschaft strebte; sie waren allerdings die erste historisch bedeutsame Gruppe, die es als ihr Recht einforderte. Und aus der Art und Weise, wie man damals über die Flapper schrieb und sie abbildete, wird deutlich, dass sie für viele eine gesellschaftliche Bedrohung darstellten.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert hatte »Flapper« noch den Beiklang von Unschuld; man stellte sich darunter ein schlaksiges, unreifes Mädchen vor. Doch schon zu Kriegsende stand der Begriff immer öfter für Trotz und Aufsässigkeit. Im Oktober 1919 veröffentlichte die Times eine Kolumne über die neuen Flapper und warnte vor dem aufrührerischen Geist, der sich unter den jungen Frauen Großbritanniens verbreite. Zwei Millionen waren während des Krieges einer bezahlten Arbeit nachgegangen und viele davon wollten darüber hinaus berufstätig bleiben, trotz des Drucks, ihre Stellen den rückkehrenden Soldaten zu überlassen. Im folgenden Jahr fragte dieselbe Zeitung, ob es klug sei, Frauen unter dreißig das Wahlrecht zuzugestehen, da sie nichts weiter seien als ein nutzloser Haufen »frivoler, spärlich bekleideter, jazzender Flapper …, denen ein Tanz, ein neuer Hut oder ein Mann mit Auto wichtiger sind als das Schicksal einer Nation«.5 Angesichts der hohen Verluste unter den jungen Männern warnte die Presse allenthalben vor dem destabilisierenden Effekt, den die Flapper auf das Land haben könnten – eine noch nie dagewesene Generation von unverheirateten, unabhängigen Frauen, die alles daransetzten, selbstbestimmt zu leben.

In Frankreich mussten die Frauen bis 1944 auf das Wahlrecht warten, was die Nachkriegsgeneration allerdings nicht daran hinderte, zum Schrecken und Skandalon zu werden. Das Erscheinen von Victor Marguerittes La Garçonne (dt. La Garçonne. Die Aussteigerin) sorgte 1922 für einen nationalen Eklat, und der Roman verkaufte sich eine halbe Million Mal. Er erzählt die Abenteuer der Heldin Monique, die ihrem Taugenichts von Verlobten den Laufpass gibt, sich in ein Leben voll lesbischer Liebe und Drogen stürzt und ihr Kind allein erzieht. Zu Beginn der Dekade begegnete man dem Typus des faszinierenden, provokanten Flappers eher in Romanen und Zeitungsberichten als im alltäglichen Leben, doch schon ein paar Jahre später eiferten Hunderttausende junge Frauen diesem Vorbild nach. F. Scott Fitzgerald hat sich in der Beschreibung der Catherine, einer Nebenfigur seines Romans The Great Gatsby (dt. Der große Gatsby), über diese Möchtegern-Flapper lustig gemacht: »… ein schlankes, mondänes Mädchen – um die dreißig, mit einem rötlichen, mittels Pomade gefestigten Bubikopf und gepudertem, milchig weißem Teint. Ihre Augenbrauen waren ausgezupft und dann in einem gewagteren Winkel neu aufgemalt … Wenn sie herumging, klingelten unzählige Armbänder aus Keramikperlen an ihren Armen.«6

Letztlich ist die Catherine im Roman nur ein Konstrukt aus flappertypischen Klamotten und Accessoires. An ihr wollte Fitzgerald 1925 zeigen, dass der Traum, sich neu zu erfinden, in den Zwanzigern mindestens so sehr durch wirtschaftliche Faktoren und Konsumsucht befeuert wurde wie durch die Aussicht auf Freiheit: Im rauen Wettbewerbsklima des Nachkriegskapitalismus ließ sich mit den vergnügungssüchtigen Flappern mit ihren gefärbten Haaren, Schmollmündern und Charleston-Kleidchen aufs Trefflichste Geld verdienen.

Abgesehen von einem kurzen Einbruch unmittelbar nach dem Krieg stieg die Zahl der berufstätigen Frauen in der westlichen Welt in den folgenden Jahren steil an – in Teilen Amerikas bis zu 500 Prozent –, und diese jungen, finanziell unabhängigen Frauen stellten einen lukrativen Markt für die Kosmetik- und Modeindustrie dar. Sie waren die ideale Zielgruppe für neue Kosmetika und Enthaarungsprodukte, Hautpflege, die die verjüngende Wirkung von Mandelmilch, Kiefernrinde, Rosenöl und Wasserstoffperoxid versprach. Prominenten wie Josephine zahlte man hohe Summen, damit sie derlei Produkte bewarben. 1915 investierten amerikanische Werbeagenturen lediglich 1,5 Millionen Dollar in die Kosmetikindustrie; 1930 hatte sich diese Zahl verzehnfacht. 1907 ließ sich der französische Chemiker Eugène Schueller ein neues Haarfärbemittel patentieren, 1930 zählte seine Firma L'Oréal zu den erfolgreichsten Unternehmen Frankreichs.

Nie zuvor war so vielen Frauen eingeredet worden, sie hätten ein Anrecht auf gutes Aussehen. Modediäten und Schlankheitspillen für die schmalhüftige, flachbrüstige Flapper-Silhouette überschwemmten den Markt. Vor dem Krieg hätte kaum eine Frau, die etwas auf sich hielt, zum Glimmstängel gegriffen, doch sobald die Zigarette als Schlankheitsmittel angepriesen wurde, schnellte die Zahl der Raucherinnen in die Höhe. 1927 lancierte Lucky Strike eine Werbekampagne, die die Schauspielerin Constance Talmadge mit einer Zigarette in der Hand zeigte. Die Bildunterschrift lautete »Greif zur Lucky statt zum Bonbon«, worauf sich der Umsatz der Firma um 300 Prozent steigerte.

Einen ähnlichen Boom erlebte die Modebranche. Designer wie Coco Chanel und Jean Patou setzten mit schmalen Etuikleidern und kurzen Röcken ganz neue Trends, und moderne Technologien ermöglichten es, solche Modelle unerhört billig und schnell zu kopieren. (1913 benötigte man zur Herstellung eines Kleides durchschnittlich 17 Quadratmeter Stoff, 1928 waren es nur noch 6 Quadratmeter.) Kleidung, die in einem französischen Atelier entworfen worden war, ließ sich in Fabriken günstig herstellen und in Läden, Kaufhäusern und im Versandhandel beiderseits des Atlantiks verkaufen.[1] Madeleine Vionnet entwarf als erste europäische Modeschöpferin Konfektionsware, die direkt nach Amerika verschifft werden konnte. Und wer sich fragte, wie man den neuen Stil zu tragen hatte, fand in unzähligen Frauenzeitschriften und Zeitungskolumnen Rat. Was eigentlich als befreiende Demokratie gedacht war, brachte durch den Druck, stets mit der Mode gehen zu müssen, neue Probleme mit sich. Bereits 1920 schrieb Fitzgerald über die Nöte eines gesellschaftlich unbeholfenen Mädchens, das sich dazu überreden lässt, ihr langes Haar, ihren einzigen Pluspunkt, abzuschneiden.[2] Derweil versuchte eine Vierzehnjährige aus Chicago, sich mit Gas zu vergiften, weil »die anderen Mädchen in der Klasse ihre Strümpfe unterm Knie aufrollten, Kurzhaarschnitte trugen und sich Flapper nannten«, was ihre Eltern ihr jedoch verboten hatten.7

Für manche zeitgenössischen Kommentatoren war diese Modemanie Kennzeichen einer oberflächlichen und selbstverliebten Generation. Samuel Hopkins Adams beschreibt im Vorwort zu seinem 1923 erschienenen Bestseller Flaming Youth[3] (dt. College-Girls: Ein Roman unter amerikanischen Studentinnen, Berlin 1930) Flapper als »ruhelos und verführerisch, gierig, unzufrieden, zügellos, ein bisschen morbid und mehr als ein bisschen egoistisch«. Ohne nachzudenken, gibt sie ihr Geld für eine neue Puderdose oder eine Perlenkette aus und ist politisch erschreckend desinteressiert. Sie scheint sich der Kämpfe gar nicht bewusst, die erst vor wenigen Jahren in ihrem Namen ausgefochten wurden: dafür, dass sie selbst über ihr Vermögen verfügen, das Wahlrecht ausüben und Berufe wie den der Juristin ergreifen kann. Sogar dafür, dass sie anziehen darf, was sie will. Jahrzehntelang hatte man die Mitglieder der British Rational Dress Society[4] – in Deutschland: Verein zur Verbesserung der Frauenkleidung (1896) – als Spinnerinnen abgetan. Doch wie sie zu Recht geltend machten, war das Anrecht auf bequeme Kleidung im Grunde ebenso bedeutsam wie das allgemeine Wahlrecht. Keine Frau war dem Mann faktisch gleichgestellt, solange ihre Organe langsam von Walbeinkorsetts zerquetscht wurden oder sechs Kilo schwere Turnüren und Petticoats ihre Bewegungsfreiheit einschränkten.

Während die Flapper von ihren Kritikern der Selbstsucht und politischen Passivität bezichtigt wurden, feierten andere sie als neue und notwendige Phase des Feminismus. Das Wahlrecht galt gemeinhin als Meilenstein auf dem Weg zur Emanzipation, aber ebenso wichtig war die Befreiung der weiblichen Gefühlswelt. Die amerikanische Schriftstellerin Dorothy Dunbar Bromley gratulierte dieser Generation dazu, sich von den traditionellen weiblichen Tugenden der Aufopferung und Pflichterfüllung verabschiedet zu haben. Sie sah in dem »unausweichlichen inneren Drang, ein selbstbestimmtes Wesen zu sein«,8 nichts weniger als eine seismische Verschiebung im weiblichen Selbstverständnis.

Für Aktivistinnen wie Marie Stopes und Margaret Sanger, die sich für Geburtenkontrolle einsetzten, war der eigentliche Knackpunkt die sexuelle Befreiung. Hier ging es jedoch nur langsam voran: In den 1920er Jahren war vorehelicher Sex für Frauen noch längst nicht selbstverständlich, doch während im Jahr 1900 nur vierzehn Prozent der amerikanischen Frauen sich dazu bekannt hatten, waren es 1925 bereits neununddreißig Prozent. Einen entscheidenden Fortschritt in Sachen Empfängnisverhütung brachte die Erfindung des Pessars, Scheidung wurde gesellschaftlich zunehmend akzeptiert, und was weibliche Sexualität betraf, konnte über vieles, das bislang unausgesprochen geblieben war, nun offener geredet werden. Dadurch, dass lesbische Liebe in den Zwanzigern als schick galt, wagten es viel mehr Frauen, ihre sexuellen Präferenzen klarer zu sehen und zu artikulieren, auch wenn die breite Öffentlichkeit ihre Ansichten nicht teilte. Eine der größten Draufgängerinnen war Mercedes de Acosta, zu deren zahlreichen Liebhaberinnen Isadora Duncan, Greta Garbo, Marlene Dietrich und Tallulah Bankhead zählten. »Man kann über Mercedes sagen, was man will«, kommentierte ihre Freundin Alice B. Toklas, »aber sie hat die bedeutendsten Frauen des 20. Jahrhunderts gehabt.«9

Für Dorothy Dunbar Bromley war es vor allem ihre Bereitschaft, die eigenen Ansprüche geltend zu machen, durch die den Flappern nicht nur eine Schlüsselrolle im Feminismus, sondern auch im generellen Zeitgeist zukam. Der Krieg hatte traditionelle Vorstellungen von Respekt, Pflicht und Vernunft entwertet. Aldous Huxley schrieb Ende 1923 an seinen Vater, es sei, als hätte seine Generation »einen grundlegenden Bruch mit nahezu allen Normen, Konventionen und Werten der vorangegangenen Ära« erlebt.10 Einerseits ließ dieser Bruch die Betroffenen haltlos und ohne Orientierung zurück. Nicht umsonst hat Gertrude Stein sie als die »verlorene Generation« bezeichnet. Andererseits empfand so mancher diese ideologische Schwerelosigkeit als Befreiung. Sie ermöglichte es der Jugend, der Vergangenheit den Rücken zuzukehren und sich der eigenen, hell erleuchteten Gegenwart zuzuwenden.

Das Hier und Jetzt war so ziemlich alles, was Zelda Fitzgerald im Blick hatte, als sie 1920 auf der Kühlerhaube eines Taxis die Fifth Avenue hinunterbrauste. Dazu kam, dass sie auf keinen Fall enden wollte wie »all die kleinen Frauen« zu Hause in Montgomery.

Vergleichbares ging wohl der siebzehnjährigen Tallulah durch den Kopf, wenn sie durch New York stolzierte und witzelte: »Ich bin Lesbe. Und was machen Sie so?« Und wohl auch Nancy, während sie karaffenweise billigen Weißwein in sich hineinschüttete und am Arm ihres Schwarzen Liebhabers Skandale provozierte, oder Josephine, als ganz Paris mit Plakaten von ihr gepflastert war.

Alle diese Frauen lebten viele ihrer privaten Momente auf der öffentlichen Bühne aus. Nachdem sie sich als Schriftstellerinnen, Malerinnen, Performerinnen oder Socialites einen Namen gemacht hatten, wurde darüber, was sie sagten und wie sie sich kleideten, regelmäßig in der Presse berichtet, und sie hatten so großen Einfluss auf andere Frauen. Alle sechs waren elegant, talentiert und faszinierend, doch um sich ihr damaliges Leben wirklich vorstellen zu können, muss man hinter das grell glitzernde Scheinwerferlicht blicken. Oft fühlen wir uns ihnen besonders nahe, wenn sie kämpfen mussten und unsicher waren. Keine von ihnen hatte ein Vorbild, als es galt, mit den Konsequenzen ihrer Unabhängigkeit fertigzuwerden. Woher sollten ihre Mütter und Großmütter auch wissen, wie sexuelle Freiheit und Liebe oder öffentliches Image und persönliches Glück unter einen Hut zu bringen waren? Tallulah und Josephine wurden bei ihrer Suche nach der großen Liebe ein ums andere Mal von Gaunern und Selbstdarstellern enttäuscht, die es nur auf ihr Geld oder einen Skandal abgesehen hatten. Nancy, die so furchtlos und freimütig leben wollte wie ein Mann, wurde den Ruf nicht los, Nymphomanin zu sein. Und obwohl alle sechs Frauen es mit der Ehe versuchten, konnte nur Diana auf Dauer mit den damit verbundenen Kompromissen leben. Noch komplizierter wurde es, wenn Kinder ins Spiel kamen. Tamara de Lempicka musste sich zeitlebens von ihrer Familie vorwerfen lassen, bei aller Selbstverwirklichung im Namen der Kunst sei sie zur Rabenmutter geworden.

Gegen Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre hatte jede der sechs Frauen einen Wendepunkt in ihrem Leben erreicht. So endet auch dieses Buch am Übergang zu einer neuen Dekade, als die Partystimmung der Goldenen Zwanziger mit der Wirtschaftskrise und den politischen Extremen von Kommunismus und Faschismus kollidierte, und am Horizont wie eine bedrohliche Wolke der Krieg heraufzog. In diesem Moment, als der Hype um den Jazz abflachte, ging auch die Ära der Flapper zu Ende. Während manche Vertreterinnen dieser Generation sich mit konventionellen Lebensentwürfen arrangierten, waren andere einfach zu erschöpft und verwundet, um im gleichen Tempo weiterzumachen.

Das kurzlebige Phänomen erwies sich im Nachhinein als historischer Paradigmenwechsel. So viele Frauen versuchten in den zwanziger Jahren, sich mit ungewöhnlichen Mitteln neue Freiheiten zu erkämpfen, so viele setzten sich gegen die Vorurteile der Gesellschaft zur Wehr. Manchmal gingen sie dabei selbstdarstellerisch und töricht vor – Tallulah, die auf dem Londoner Gehsteig Räder schlug; Zelda, die sich voll bekleidet in einen Springbrunnen stürzte –, manchmal auch destruktiv – Nancy, die reihenweise Herzen brach und sich bei ihren sexuellen Experimenten in London und Paris sogar Krankheiten zuzog –, aber mutig waren sie immer. In ihren Versuchen, selbstbestimmt zu leben und zu sterben, entwickelten die Flapper eine enorme subversive Kraft. Sie nahmen die Risiken ihrer Unabhängigkeit in Kauf und genossen deren Vorzüge – lauter gute Gründe also, sie zu Frauen einer gefährlichen Generation zu erklären.

***

Der Sprachgebrauch der 1920er Jahre war weit entfernt von der politischen Korrektheit unserer Tage. Junge Frauen waren Mädchen, Farbige waren Neger und Schauspielerinnen wurden nicht selten als Filmsternchen bezeichnet. Obwohl solche Ausdrücke unser modernes Sprachempfinden verletzen, habe ich mich dafür entschieden, sie im Sinne des Zeitgeistes und der Epochentreue teilweise beizubehalten. Aus denselben Gründen habe ich Zitate aus Briefen und Tagebüchern und dergleichen in ihrer ursprünglichen Form belassen, ohne sie in Orthografie, Grammatik oder Ausdrucksweise zu aktualisieren.

Diana Cooper

Kapitel 1

Zwei Monate nach der britischen Kriegserklärung an Deutschland ließ sich Lady Diana Manners zum Londoner Guy's Hospital chauffieren; dort wartete ihre neue Aufgabe als freiwillige Krankenschwester auf sie. Vom Haus ihrer Familie in Mayfair waren es nur knapp sechs Kilometer zu dem Krankenhaus in Southwark, doch Diana war sich bewusst, dass es für ihre Mutter, die verstört neben ihr im Wagen saß, eine Fahrt ins Ungewisse war.

In tränenreichen, langwierigen Auseinandersetzungen hatte sie ihre Mutter zu überzeugen versucht, dass es durchaus nicht abwegig sei, sich zum VAD (Voluntary Aid Detachment) zu melden. Unter den Tausenden von Frauen, die Schlange standen, um dem Vaterland zu dienen, waren auch einige von Dianas Freundinnen, von denen sich manche sogar für weit strapaziösere Aufgaben gemeldet hatten, wie Krankenwagen fahren, in einer Munitionsfabrik arbeiten oder Krankenpflege an der Front.

Doch für die Duchess of Rutland war die Vorstellung, dass ihre Tochter in einem öffentlichen Londoner Krankenhaus Tee kochte und Patienten wusch, im Grunde nicht minder abstoßend, als wenn diese erklärt hätte, als Prostituierte um die Häuser ziehen zu wollen. Ihre schlimmsten Befürchtungen schienen sich zu bewahrheiten, als der Rolls-Royce der Familie die Southwark Bridge überquert hatte und in die schmutzigen, schmalen, mit Kopfstein gepflasterten Straßen eintauchte, die überquollen vor Menschen, dem Gestank der Docks und faulendem Abfall. Noch Jahre später erinnerte sich Diana in allen Einzelheiten an diese unbehagliche, schweigende Fahrt: der graue Nieselregen auf der Windschutzscheibe, der gequälte Gesichtsausdruck ihrer Mutter, ihr zeitweilig schwindender Mut, bis sie schließlich vor der tristen, grauen Fassade des Guy's anhielten.

Die Szene, die sich vor ihnen auftat, war nicht gerade einladend. Eine Gruppe von Schwestern überquerte den großen Hof, die Köpfe gegen den stürmischen Wind gesenkt, die Röcke vom Wind gebauscht. Ebenso düster war die Miene der ältlichen Haushälterin, die ihnen öffnete und sie schweigend nach oben in das Zimmer führte, in dem Diana schlafen sollte. Das einzig frivole Möbelstück war der Ganzkörperspiegel, doch als Diana ihre Schwesternuniform anzog, sagte ihr bereits ein Blick in die Augen ihrer Mutter, dass sie – zumindest nach Ansicht der Herzogin – absolut unmöglich aussah.

Es tat ihr leid, ihrer Mutter Kummer bereiten zu müssen, aber letztlich überwog die Vorfreude. Der Kragen ihres mauve und weiß gestreiften Kleides war unangenehm steif gestärkt, der einfache, starre Baumwollstoff fühlte sich rau an nach dem Chiffon und der Seide, an die sie gewöhnt war, doch diese Unannehmlichkeiten brachten ihr auch die Veränderung zu Bewusstsein, die mit ihr vorging. Als Diana ihre Schnürsenkel band und den Gürtel schloss, tat sie das in dem Gefühl, zum ersten Mal in zweiundzwanzig Jahren eine gewisse Kontrolle über das eigene Leben zu haben.

Abgesehen vom Tod ihres Bruders Haddon – da war sie zwei – und einer seltenen Form von Muskelschwund, die sie mit zehn ans Bett gefesselt hatte,[5] kannte die heranwachsende Diana kaum etwas anderes als Familienpartys, Ferien in Seebädern und Bedienstete. Doch diese Privilegien waren mit Einschränkungen erkauft. Die Familie erwartete von ihr, dass sie einen Mann von Vermögen und Stand heiratete; das setzte als Mitgift einen makellosen Ruf voraus, und noch als sie sich selbst längst erwachsen fühlte, stand sie – theoretisch – zu jeder Stunde ihres Lebens unter Aufsicht. Abgesehen von den Hauspartys ausgesuchter Freunde durfte sie nicht über Nacht wegbleiben; sie durfte nicht allein durch die Straßen gehen oder mit einem Mann zu Abend essen. Sie entwickelte hundert Methoden, ihren Anstandsdamen zu entkommen und gewisse Aktivitäten geheim zu halten, doch solche Täuschungsmanöver machten schon lange keinen Spaß mehr. Sie waren nur noch erniedrigend.

Das Leben im Guy's ließ sich hart an, mit langen Tagen voll niederer Arbeiten und lauter kleinlichen Vorschriften. Doch es versprach Befreiung. Nicht nur, dass Diana plötzlich nicht mehr unterm Dach ihrer Eltern wohnte, sie konnte in ihrer kostbaren Freizeit auch tun, was sie wollte, und treffen, wen sie wollte.

Ihren Hunger nach Unabhängigkeit teilten viele der 46 000 Britinnen, die sich zum Freiwilligendienst[6] meldeten; dasselbe galt für Millionen Frauen weltweit. Mit dem Kriegseintritt der europäischen Mächte hatte man ihnen unfreiwillig ein Geschenk gemacht: eine bislang ungeahnte Freiheit. Der Optimismus der amerikanischen Journalistin Mable Potter Daggett, die damals schrieb: »Für den 4. August 1914 können wir in den Geschichtsbüchern vermerken, dass die Tür des Puppenhauses sich geöffnet hat«,1 war allerdings verfrüht.

In Großbritannien widmete die Presse der Flut an Freiwilligen große Aufmerksamkeit, und die reichsten und schönsten bevölkerten bald die Klatschspalten. Diana zählte zu den prominentesten Vertreterinnen dieser neuen, selbstlosen Zunft. Die Öffentlichkeit betrachtete sie praktisch als Prinzessin, stammte sie doch nicht nur aus einer der ältesten Familien des Landes (die Rutland-Linie reichte bis ins Jahr 1525 zurück und die der Crawfords, der Familie ihrer Mutter, bis ins Jahr 1398), sondern auch aus einer der wohlhabendsten. Als ihr Vater, Sir Henry Manners, 1906 die Herzogswürde erbte, gingen neben Tausenden Hektar Land Gutshöfe, Landhäuser, Kohleminen und ganze Dörfer in seinen Besitz über.

Dass Diana, an solch feudalen Lebensstil gewöhnt, nun die Armen und Verwundeten pflegte, übte auf die Briten eine besondere Faszination aus, und während des gesamten Krieges wurde sie immer wieder in sentimental weich gezeichneten Pressefotos präsentiert. D. W. Griffith, der sie für »die meistgeliebte Frau Englands« hielt,2 berichtete 1918 in dem Propagandafilm Hearts of the World über sie, und die Kriegsadaptation des Schlagers »Burlington Bertie« machte sie mit den Zeilen »I'll eat a banana / With Lady Diana / Aristocracy working at Guy's« unsterblich.

Doch noch faszinierender als ihre Ahnenreihe war für das Publikum Dianas Leben als Socialite. Seit ihrem ersten Debütantinnenball im Jahr 1910 wurde in Illustrierten wie The Lady oder den Gesellschaftsspalten der Tagespresse regelmäßig über die Dinnerpartys und die Nachtklubs berichtet, die sie besuchte, über ihre Garderobe gefachsimpelt und sich über ihre geistreichen Bemerkungen amüsiert. Dabei reichte ihr Ruf weit über London hinaus: Das Aberdeen Journal informierte seine Leserinnen, dass »Lady Diana bei keinem Kostümball fehlen darf«, und selbst jenseits des Atlantiks wusste der New York American zu berichten, dass kein namhaftes Kunstereignis auf ihre Anwesenheit verzichten könne.3

Dianas Originalität, ihre allseits geschätzte Intelligenz und Schönheit erfüllten durchaus die Erwartungen ihrer Mutter Violet. Trotz ihres öffentlichen Engagements im Dienst der Familientradition hatte die Herzogin auch eine künstlerische, geradezu bohèmehafte Seite, die sie an ihre Töchter weitergegeben hatte. Wenn sich Diana 1914 nach einem Leben jenseits ihres vorausbestimmten Schicksals sehnte, dann hatte ihre Mutter sich das teilweise selbst zuzuschreiben.

Als junge Frau war Violet eine gertenschlanke Schönheit gewesen; die dunklen, tiefgründigen Augen und die Wolke aus goldbraunem Haar gaben ihr eine träumerische, jenseitige Aura. Sie kleidete sich nach der Mode des Aesthetic Movement – Turnüren und Puffärmel waren ihr verhasst, und sie bevorzugte einen schlichten Kleidungsstil, den sie mit romantischer Spontaneität durch Spitzenschals um Hals und Handgelenke oder kleine Sträuße aus Wildblumen an der Taille betonte. Die Familientiara trug sie grundsätzlich verkehrt herum, um damit ihre Haarfülle im Zaum zu halten. Was ihre Interessen betraf, so war sie engagiert und keineswegs schüchtern. Als bedeutendes Mitglied einer Ende des 19. Jahrhunderts gegründeten Gruppe von Intellektuellen mit dem Spitznamen »The Souls«[7] äußerte sich Violet kompetent über Kunst und wandte sich gegen das Philistertum der viktorianischen Epoche. Auch ihre amateurhafte künstlerische Begabung fand Anerkennung; einige ihrer Büsten, Silber- und Bleistiftzeichnungen wurden in Londoner Galerien ausgestellt.

Es hing ihr der Ruf an, etwas anders, ja sogar ein wenig rebellisch zu sein. Als Gattin eines Herzogs kam sie durchaus ihren gesellschaftlichen Pflichten nach, zog aber Abendessen im kleinen Kreis den großen Dinners und Einladungen bei Hofe vor. Zudem wagte sie es, Schauspieler wie Sir Herbert Beerbohm Tree und seine Frau Maud zu ihren engsten Freunden zu zählen. Selbst zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ein solches Verhalten ungewöhnlich für eine Herzogin. Wie anerkannt die Trees in ihrem Beruf auch sein mochten, sie waren immer noch Theaterleute, die sich mit skandalumwitterten Personen wie Oscar Wilde abgaben. Lord und Lady Salisbury, die in London Tür an Tür mit den Manners in der Arlington Street wohnten, fürchteten eine sittliche Gefährdung ihrer Kinder und verboten ihnen Besuche im Nachbarhaus, wo »ausländische Schauspielerinnen und dergleichen Leute« verkehrten.4

Auch für die Erziehung ihrer drei Töchter – Marjorie, Violet (Letty) und Diana – erntete Violet Kritik: Sie ging mit den Mädchen nämlich regelmäßig ins Theater und ermutigte sie früh zu eigenständigem Denken. Diana, die Jüngste, war im August 1892 zur Welt gekommen und zunächst ein unscheinbares, aber erstaunlich fantasievolles Kind. So bildete sie sich zum Beispiel ein, eine »Geisterbeschwörerin« zu sein, und füllte ihr Zimmer mit Flaschen, die von Experimenten mit diversen Elixieren »verfärbt und von leuchtenden Sedimenten verkrustet waren«.5 Und weil ihre Mutter nur »das Schöne an allem schätzte«,6 wurde sie in ihren Grillen bestärkt. Die Gouvernante, die sie und ihre Schwestern erzog (den Bruder John schickte man aufs Internat), war angewiesen worden, »gewöhnliche« Fächer wie Mathematik und Geografie zugunsten von Dichtung, Gesang, Sticken und Kunst zu vernachlässigen.

Geschichte war ebenfalls erwünscht, besonders die Familiengeschichte, und schon als Kind war Diana geprägt von Erzählungen über ihre Vorfahren und dem imposanten Zauber von Belvoir Castle, Familiensitz der Rutlands. Von klein auf spielte sie in den mit Zinnen bewehrten Türmen und labyrinthischen Gängen zwischen Gobelins und niederländischer Malerei.[8] Sie wuchs in einem Reich voller Privilegien heran, geprägt von jahrhundertelangem Anspruchsdenken. Trotz der romantisch-ungezwungenen Atmosphäre und der Laienaufführungen, die Violet organisierte, trotz der Künstlerfreunde, die sie einlud, kannten Diana und ihre Geschwister neben dem Glamour auch die Bürde, die ihre Herkunft mit sich brachte.

Mit vierzehn hatte sich Diana zu einem hübschen, lebhaften Teenager entwickelt, und die Klarheit ihrer hellen Haut und die großen blauen Augen versprachen sogar echte Schönheit. In jenem Sommer war sie eingeladen, die Ferien mit den Beerbohm Trees und ihren drei Töchtern in Norfolk zu verbringen. Zu ihrer Freude hielt sich im selben Dorf auch eine Gruppe Oxford-Studenten auf. Maud und Herbert gaben die Einwilligung zu gemeinsamen Abendessen und Picknicks, und für drei Wochen genoss Diana die Gesellschaft dieser klugen, gutaussehenden Jungs. Es gab Spiele, Rätselrunden und Flirts, bei denen sie »maßlos angab«. Einmal entwischte sie sogar in die Dorfapotheke und besorgte sich eine Flasche Wasserstoffperoxid, mit dem sie sich die Haare silberblond färbte. Auch wenn sie sich in ihrem verzweifelten Versuch, Eindruck zu machen, vorkam wie »ein Zirkusjongleur«, wusste sie doch, dass sie in der Gesellschaft dieser Jungs ihr Metier gefunden hatte.

Anschließend schrieb sie einem von ihnen: »Brancaster war himmlisch, oder? Ich habe schier geheult, als ich wegmusste. Lasst uns auf jeden Fall alle bald wieder zusammenkommen … Wenn man Freunde gefunden hat, sollte man, meine ich, an ihnen festhalten.«7 Briefe gingen hin und her, man traf sich bei gemeinsamen Bekannten, und Diana, die bisher so sehr an der Familie und ihrem Zuhause gehangen hatte, schwelgte nun in dem Wissen, einen eigenen Freundeskreis zu haben. »Zuallererst wollte ich geliebt werden, und dann wollte ich klug sein«, erinnerte sie sich. Um den Jungen ebenbürtig zu sein, bat sie ihre Mutter um Unterricht in Griechisch und Musik[9] und übte in ihrem Zimmer vor dem Spiegel geistreiche, romantische Bonmots ein.8

Von Eitelkeit und Hoffnung getrieben, reifte Diana rasch. Während ihr Weltwissen arge Lücken aufwies (es blieb der vier Jahre jüngeren Iris Tree überlassen, sie in groben Zügen aufzuklären), drohte ihr Geist vor Gedichten, Eindrücken und Ideen schier überzuquellen, und manchmal war sie geradezu unerträglich vorlaut. Als eines Abends nach dem Essen die Freunde ihrer Mutter ein Ratespiel veranstalteten, packte sie angesichts der Langsamkeit eines Mitspielers die Ungeduld. »Gebrauchen Sie Ihren Verstand, Mr Balfour; gebrauchen Sie Ihren Verstand«, drängte sie ihn.9 Mr Balfour war der ehemalige Premierminister und Diana ungefähr fünfzehn.

Seit sie bei einer Landhausparty Vita Sackville-West begegnet war, beneidete sie das ältere Mädchen glühend um ihr literarisches Talent. »Sie ist eine unverschämt reiche Aristokratin, die französische Lyrik mit größerer Lässigkeit schreibt, als ich auf dem Sofa liege.«10 Da Diana meinte, selbst kein außergewöhnliches Talent zu besitzen, strebte sie danach, dies durch einen eigenwilligen Stil wettzumachen. Die Wände ihres Zimmers in Belvoir strich sie schwarz, damit der purpurrote Bettüberwurf besser zur Geltung kam, sie bastelte kunstvolle Arrangements aus Kerzen, religiösen Bildern und Trockenblumen und spielte mit ihrer Kleidung. 1907, als »alles Griechische« groß in Mode war, experimentierte Diana pflichtschuldig mit Sandalen und Draperien und steckte sich silberne Monde ins Haar. Unzufrieden mit dem Anblick ihrer nackten Füße, zog sie an ihrem zweiten Zeh, um ihn auf »griechische« Länge zu bringen, und ihre neue Bibel war L'Art et la Mode, eine französische Illustrierte, die ihre Schwestern abonniert hatten und die die revolutionären Entwürfe von Paul Poiret und Mariano Fortuny zeigte.

Sehnsüchtig bestaunte sie die lasziven Posen der Fotomodelle, deren faszinierend unkorsettierte Leiber in Seide und durchsichtige Gewänder gehüllt waren. Das theatralische Moment in den Kleidern von Poiret und Fortuny hatte es ihr angetan, die schillernden Farben und das orientalische Flair. Die meisten Mädchen ihres Alters in England orientierten sich noch immer am frischen und kurvenreichen Stil des »Gibson Girl« – die Haare hoch aufgetürmt, die Taille geschnürt, sodass der volle Busen betont wurde –, Diana aber hatte längst beschlossen, dass ihr neues, erwachsenes Selbst viel mehr avantgarde sein musste.

Zu dieser Zeit bekam ihre Mutter Besuch von dem Dramatiker Henri Bernstein und seiner Partnerin Prinzessin Murat. Diana war hingerissen von der Prinzessin und ihren Geschichten über die elegante, kultivierte französische Gesellschaft, die »so anders war als alles, was wir kannten«,11 aber mehr noch von ihrer Garderobe. Bereitwillig ließ die Prinzessin Diana ihre Kleider inspizieren, farbenfrohe Fortuny-Kreationen aus exquisit plissierter Seide, die bei jeder Berührung schimmerte. Am meisten jedoch gefiel ihr eine von Poiret entworfene Tunika, die sie nachzuschneidern beschloss. Der Schnitt war einfach genug für Dianas dilettantische Nähkünste, und der Versuch erwies sich als so erfolgreich, dass sie noch weitere Kleider nähte und an ihre Freundinnen verkaufte, jedes mit einer anderen Bordüre aus Bändern und Tressen oder mit Pelzbesatz. Dadurch entwickelte sich ein profitables Unternehmen und Diana hortete ihr selbst verdientes Geld: Trotz des Reichtums der Familie erhielten die Manners-Kinder kein eigenes Taschengeld.

Diana erweiterte ihre Garderobe um selbst genähte, exzentrisch experimentelle Modelle, die sie für todschick hielt. Die neue fließende Mode aus Europa befreite die Frauen zwar vom Korsett, zeichnete aber die Körperkonturen so genau nach, dass sich daraus eine neue Tyrannei entwickelte. »Banting-Kuren«[10] und »Schlank-Hungern« waren angesagt, und als Diana sich im Spiegel betrachtete, war sie verzweifelt über den »runden, weißen, langsamen, trägen und insgesamt unappetitlichen Pudding«, den sie da sah.12

Zu Zeiten Edwards VII. wurde in Großbritannien die Idee der Fitness propagiert. Radfahren, Golf, Tennis und Schwimmen standen, dem flotten Tempo des neuen Jahrhunderts geschuldet, hoch im Kurs, doch Dianas Programm zur Selbstoptimierung war noch um einiges härter. Sie drehte lange Joggingrunden auf dem Gelände von Schloss Belvoir, tanzte wild zu den Klängen des Grammofons – ein höchst geschätztes Geschenk der Opernsängerin Dame Nellie Melba – und bearbeitete unermüdlich einen alten Sandsack. Im folgenden Jahr entdeckte sie dann eine kreativere Variante des Tanzes. London war berauscht von Isadora Duncan, der radikalen amerikanischen Tänzerin, die mindestens ebenso sehr dadurch begeisterte, dass sie barfuß und ohne Korsett tanzte, wie durch die entfesselte, expressive Schönheit ihrer Bewegungen. Im Feminismus, in der Mode und im Theater, überall war Duncans Einfluss spürbar, und zu einer Aufführung einer ihrer vielen Nachahmerinnen, Maud Allan, nahm Violet Diana 1908 mit.

Ein ungewöhnliches Ziel für einen Mutter-Tochter-Ausflug, wenn man bedenkt, welche Gerüchte über Maud Allan im Umlauf waren, über ihre frühere Karriere als Modell für Unterwäsche, über die von ihr publizierten Sex-Handbücher und ihre zahllosen männlichen und weiblichen Liebhaber. Zumal das Solo, das sie in London tanzte, The Vision of Salome, ein Werk von unverhohlener Erotik war. Nur mit durchsichtigen Haremshosen und einem juwelenverzierten Brustharnisch bekleidet, setzte Allan die Verführungskünste ihrer Heldin mit einer schockierenden Sinnlichkeit in Szene, wie man sie, so verhieß es die Werbung, auf einer Londoner Bühne nie zuvor gesehen hatte. Der Prospekt des Palace Theatre versprach eine Darbietung voll ungezügelter Leidenschaft: »Verlangen … [schießt wie] perverse, unmoralische Flammen aus ihren Augen und dringt wie heißer Brodem aus ihrem scharlachroten Mund«; ihr Körper schlängelte sich wie eine »silberne Schlange, gierig nach Beute«.13

Höchst befremdlich muss die Schlussszene gewirkt haben, in der Allan mit dem abgetrennten Kopf von Johannes dem Täufer spielte und ihn betont langsam auf die Lippen küsste. Für manchen Betrachter war Allan nicht mehr als eine Stripperin mit künstlerischen Ambitionen, doch andere sahen in ihr eine mächtige kulturelle Kraft. Als jüngste in einer Reihe von Salomé-Interpretinnen – dem Oscar-Wilde-Stück und der Strauss-Oper folgend – wurde sie als wunderbar perverser und amoralischer Gegenentwurf zur viktorianischen Prüderie gefeiert. Ihren vielen tausend weiblichen Fans bot sie einen berauschend offenen Einblick in die eigene Sexualität.

Im Großbritannien von Edward VII., zumindest in der Welt, in der Diana lebte, war weibliche Erotik ein Tabuthema – die Theorien von Havelock Ellis hatten sich noch nicht herumgesprochen, und Marie Stopes' erhellende Ratschläge zu Liebe und Orgasmus mussten erst noch geschrieben werden. Für jene, die Allans fortschrittliche Neigungen kannten oder selbst so empfanden, war es nahezu unmöglich, darüber zu sprechen. Lesbische Liebe war zwar nicht gesetzeswidrig (Queen Victoria sah es schlichtweg als unmöglich an, dass Frauen Frauen lieben könnten, und hatte weibliche Homosexualität daher niemals kriminalisiert), doch es war schwierig, wenn nicht gar gefährlich, solche sexuellen Vorlieben öffentlich zur Schau zu stellen.

Allans Salomé – eine Frau, die schamlos zu ihrem eigenen sexuellen Verlangen steht – wurde zu einer Art Geheimcode. Frauen veranstalteten Privatpartys, auf denen sie in Kleidung und Tanz Allans wollüstigen Stil imitierten (die männlichen Orchester, die dazu aufspielten, verbarg man diskret hinter Topfpflanzen). Als ein amerikanischer Kommentator bemerkte, dass Allan in London »eine gefährliche Tendenz zu libertärem Lebenswandel und Tanz« ausgelöst habe, nahmen die Kundigeren unter seinen Leserinnen den sexuellen Subtext dieser Meldung durchaus wahr – so zum Beispiel Margot Asquith, Gattin des Premierministers und angeblich eine von Allans Liebhaberinnen. Ein Jahrzehnt später, als Noel Pemberton Billing, ein Politiker der extremen Rechten, seinen Kreuzzug gegen degenerierte und unpatriotische Elemente innerhalb der britischen Aristokratie begann, beschuldigte er Allan, einen »Kult der Klitoris« unter den Frauen zu verbreiten.

Die Herzogin war sicher keineswegs Teil dieses Kults und wollte davon auch nichts wissen. Sie mied alles, was ihr vulgär erschien. Hegte sie den Verdacht, dass ihre älteste Tochter Marjorie Kosmetik benutzte (was vor dem Krieg noch verpönt war), so brachte sie nicht einmal das Wort Rouge über die Lippen, sondern berührte mit dem Finger nur fragend die Wange ihrer Tochter. In der Kunst jedoch sah Violet nur Schönheit. Und wenn sie Diana dazu ermutigte, sich weitere Vorstellungen der Allan anzusehen, dann nur, weil sie meinte, ihre Tochter könnte von deren expressiver Grazie lernen.

Was Diana auch tat. Im folgenden Jahr besuchte sie Kurse in russischem Volkstanz und klassischem Ballett.[11] Nach den ungewohnten Bewegungen taten ihr Beine und Zehen weh, doch sie schätzte die neue Geschmeidigkeit, die sie ihrem Körper verliehen, vor allem aber ihre schlanke Figur. 1911 war sie bereits selbstbewusst genug, halb nackt für ihren Bruder John, einen leidenschaftlichen Amateurfotografen, zu posieren. Obwohl sie mit dem Rücken zur Kamera saß, ließ der Spiegel, den sie vor sich hielt, deutlich ihr Gesicht und ihre Identität erkennen. Diana Manners – schlank, elegant und voll trotziger Selbstbeherrschung.

Dianas strenges Trainingsprogramm zeigte Wirkung, doch die sie umgebende Welt nach ihren Vorstellungen zu formen, erwies sich als schwieriger. Mit siebzehn war sie zutiefst empört darüber, immer noch wie ein Kind behandelt zu werden: Sie durfte sich nicht das Haar hochstecken, tanzen gehen oder ihre Freunde treffen, ohne dass Eltern oder Gouvernanten sich einmischten. Ihre Oxford-Jungs graduierten ins wirkliche Leben, und Diana hat die Sehnsucht, sie dorthin zu begleiten, immer wieder ihrem Tagebuch anvertraut: »Nur noch ein Jahr, und ich bin hier weg – und – weg, WEG.«14

Doch ihr Coming-»out« brachte nicht den erhofften Kick. Im Jahr 1910 war die Saison ungewohnt gedämpft; wegen des Tods von König Edward VII. wurden sämtliche Hofempfänge abgesagt, und der Debütantinnenball wurde aufs Folgejahr verschoben. Noch enttäuschender fand Diana die Gesellschaft, in der sie sich während dieses als so lang und langweilig empfundenen Sommers befand.

Die meisten ihrer Mitdebütantinnen waren unfertige, schüchterne Mädchen: »Sie haben nie die Bekanntschaft von Puder gemacht … sind erbärmlich gekleidet und ihr formloses, dünnes Haar wird von krummen Kämmen gehalten.«15 Und die Mehrzahl der jungen Männer, denen sie als potenzielle Gattinnen vorgeführt wurden, erschien Diana ebenfalls tölpelhaft und dümmlich. Ihr Männerideal war von den Oxford-Studenten geprägt worden: Alan Parsons, Raymond Asquith und Patrick Shaw-Stewart, die klug, geistreich und witzig waren und Lyrik lasen. Mit ihnen konnte sich keiner der Gardeoffiziere, Viscounts oder Earls messen, mit denen sie in jenem Sommer tanzte.

Auch waren sie meilenweit entfernt von der Verzückung, die Diana erlebte, als im darauffolgenden Juni Djagilews »Ballets Russes« nach London kamen. Sie war hingerissen von der fließenden Choreografie, von bewegenden Musikstücken wie Scheherazade und von den lodernden Farben der Bühnenausstattung eines Léon Bakst: Hier, das spürte sie, war endlich eine Welt, die ihre kühnsten Träume noch übertraf. Und als sie 1912 die Russische Oper sah, mit dem Bass Fjodor Schaljapin als Star, war es ihr, »als ob Kometen über einen unbekannten Himmel sausten und die Sterne tanzten«.16

Im selben Sommer entdeckte Diana noch eine andere Form des Theaters. Sie war mit ihrer Mutter nach Venedig gereist und machte die Bekanntschaft der fabelhaft reichen und exzentrischen Marchesa Luisa Casati. Die Marchesa bewohnte einen seltsam halb fertigen Palazzo[12] am Canal Grande, umgeben von einem düsteren, überwucherten Garten und einer Menagerie exotischer Tiere. Der extravagante Stil, in dem sie dort Hof hielt, war für Diana ein »herrlicher Schock«.17

Als sie und die Herzogin zu ihrer ersten Party in den Palazzo eingeladen waren, wurden sie in einer von Casatis Gondeln zum Palazzo gebracht. Ein Paar halb nackter Sklaven empfing sie; der eine goss Öl in eine Feuerschale und schickte zur Begrüßung Flammen in den Nachthimmel, der andere schlug einen riesigen Gong. Die Casati, eine moderne Medusa mit einer totenbleichen Maske aus Puder und Rouge und hennagefärbten Locken, erwartete sie ebenfalls auf der Uferterrasse des Palazzo. Wie eine Statue stand sie inmitten einer großen Schale mit Tuberosen und überreichte jedem Gast stumm eine der wächsernen Blumen.

Diana, an die vorhersehbare Formelhaftigkeit englischer Geselligkeit gewöhnt, erschien dieses dekadente Spektakel wie ein Wunder. Das war es, wonach sie sich gesehnt hatte, während sie den ganzen Sommer über mit Gleichaltrigen Fruchtpunsch trank und Quadrille tanzte. Doch allmählich reichte selbst London an ihre Erwartungen heran. Ein Wandel lag in der Luft und die erste Ausstellung postimpressionistischer Gemälde, die radikalen psychoanalytischen Theorien eines Sigmund Freud und, für Diana zweifellos am spannendsten, die neuartigen Nachtklubs brachten einen Hauch von kosmopolitischer Energie in die Stadt. The Cave of the Golden Calf, ein winziges Tiefparterre an der Regent Street mit modischen Wandbildern im »Ballets Russes«-Stil, war eines von mehreren Etablissements, die 1912 eröffneten und ihren Gästen einen Zugang zur neuen Welt boten. Schwarze Bands spielten Musik, in der die Exotik Amerikas mitschwang – das schrille Gehupe aus St. Louis, das Näseln von den Plantagen des Südens, das sehnsuchtsvolle Echo des Blues. Cocktails wie Pink Lady wurden serviert, und man ermutigte die Frauen nicht nur, in der Öffentlichkeit zu trinken, sondern auch Lippenstift zu tragen, um Geld zu spielen und zu rauchen. Diana war in ihrem Element. Freilich musste sie die Anstandsdame des jeweiligen Abends erst bestechen oder austricksen, aber einmal ins rauchige Dunkel eingetaucht, fühlte sie sich frei. In der dichten Menge auf dem Tanzparkett konnte sie sich den Rhythmen des Turkey Trot oder Grizzly Bear hingeben, Ragtime-Tänzen, bei denen sie wie von inneren Fäden gezogen die Hüften schwenkte, während ihre Wangen glühten. In dieser Saison wurden die Röcke kürzer getragen; sie endeten einige Zentimeter über dem Boden, und Diana registrierte voller Stolz, dass beim Tanzen diskret ihre von Seidenstrümpfen umhüllten Fesseln hervorblitzten.

Nicht minder stolz war sie auf ihre neu erworbene Geschicklichkeit beim Rauchen. Wie so vielen Frauen ging es ihr dabei weniger um den Kick des Nikotins, sondern eher um die Eleganz der Zigarettenspitze – ein Accessoire, das verhindern sollte, dass Tabakkrümel an den bemalten Lippen hängen blieben, aber ähnlich viele Möglichkeiten zum koketten Flirt bot wie der Fächer. Spät in der Nacht, wenn der Himmel schon hell wurde und Diana mit einem ihrer Bewunderer im Taxi nach Hause fuhr, wurde der Fahrer häufig angewiesen, Umwege zu nehmen, während sie es sich gestattete, in aller Schicklichkeit geküsst zu werden.

Violet hätte so etwas höchst kompromittierend gefunden – für Diana hingegen war genau das der Punkt. Ihr Bestreben, »unvergleichlich« zu sein, orientierte sich längst nicht mehr an den Standards ihrer Mutter; sie wollte kühn und schlimm sein – »nicht wie andere Leute«.18 Und sie erinnerte sich: »Alles hatte einen völlig neuen Look in diesen Jahren vor dem Ersten Weltkrieg – die Poiret-Bakst-Welle und der ungewohnte Freiraum, der das Ende des Viktorianismus einläutete. Wir spürten und genossen es.«19

An den Abenden, an denen Diana ihren Anstandsdamen entwischte, war nicht nur Tanzen im Goldenen Kalb angesagt, sondern auch verbotenes Mondscheinbaden in der Serpentine oder der Themse, Ausflüge zu Pubs an den Limehouse Docks und gelegentliche Fahrten auf dem Sozius eines Motorrads. Der neue Katechismus waren Texte von Aubrey Beardsley, Charles Baudelaire, Oscar Wilde und Max Beerbohm, und in diesem Geist und mit nur einem Anflug von Ironie erklärten sie und ihre Freunde sich zu einer Clique namens »Corrupt Coterie«. Sie erprobten neue Gefühle und rebellische Ideen und gaben sich den Anschein von Zynismus und Ruchlosigkeit: »Wir wollten uns nicht von Worten einschüchtern oder von Alkohol schockieren lassen, und schreckten auch vor ›Dekadenz‹ und Glücksspiel nicht zurück.«20

In Wirklichkeit war das Verhalten der Clique kaum mehr als kultivierter Ungehorsam. Sie erfanden Gesellschaftsspiele wie »Todesnachricht«, bei dem nachgespielt wurde, wie berühmte Frauen vom Tod ihrer Kinder erfuhren. Sie überboten sich in exhibitionistischen Darbietungen: Denis Anson täuschte epileptische Anfälle vor, Maurice Baring setzte bei einer Runde »Risiko« seine Haare in Brand, und Diana provozierte, indem sie bei einem Galaempfang des Duke of Westminster mit Blechorden erschien, die sie an ihr Kleid geheftet hatte.

Immerhin vermittelte diese moderate Form der Rebellion die Euphorie des Wagemuts und erregte ein gewisses öffentliches Aufsehen. Dass einige Mitglieder der Clique berühmte Eltern hatten, machte sie für die Presse umso interessanter, und Lady Diana Manners war die Interessanteste von allen. Insgeheim mochte sie sich wie ein »Pudding« gefühlt haben, der in Sachen Pfiffigkeit und Originalität nicht an ihre Freunde heranreichte, doch nach außen hin brillierte sie. Diana war die Wortführerin bei Scharaden und Spielen; sie brachte die Gäste dazu, spontan zu Grammofonmusik zu tanzen, und würzte die Unterhaltung mit intelligentem Nonsens.

Man buhlte darum, sie auf Partys zu haben, denn Diana war ein verlässlicher Spaßbringer. Außerdem war sie eine Schönheit geworden; groß und mittlerweile sehr schlank, mit einem klassischen, ovalen Gesicht und träumerisch verschleiertem Blick (die Folge einer leichten Kurzsichtigkeit), dem ihre muntere Geselligkeit hohnsprach. Die Schriftstellerin Enid Bagnold erinnerte sich, dass sie, als sie zum ersten Mal sah, wie Diana die Treppe herunterkam und den Raum mit »ihrem blinden, blauen Starren« maß, »ein Schock wie von Elektrizität durchfuhr«.21 Für ihre Bewunderer, die Liebesbriefe schickten und Schlange standen, um einen Tanz zu ergattern, war Diana »eine Göttin«, »eine Orchidee unter Gänseblümchen«. Doch ältere Männer waren nicht weniger empfänglich. Einer ihrer Verehrer war der sagenhaft reiche amerikanische Finanzier George Gordon Moore. Er ließ Diana wissen, ein Wort von ihr genüge, und er würde sich von seiner Frau scheiden lassen. Er schien unter einem »Goldregen« zu leben und umwarb sie mit den erstaunlichsten Geschenken: einem Hermelinmantel, einem riesigen Saphir (der angeblich Katharina der Großen gehört hatte), ja sogar mit einem zahmen Affen namens Armide, der einen Gürtel und eine Kette aus Diamanten trug.22

Diana schwelgte in den Geschenken und ihrem fragwürdigen Ruf. Als Erwiderung auf einen ironischen Heiratsantrag von Duff Cooper beschrieb sie sich stolz als »sehr dekadent, sehr theatralisch & bewusst halbseiden – Attribute, die kein Mann an seiner Ehefrau schätzt«.23 Doch mit der Zeit erntete sie auch bösartige Kommentare. Wer gegen ihre Elektrizität immun war, kritisierte Diana als Herzensbrecherin und »Skalpjägerin«; sie erhielt anonyme Briefe, in denen man ihr vorwarf, junge Männer aus ihrer Umgebung ins Unglück zu stürzen.

Doch in Wahrheit blieb Diana viel keuscher als so manche Gleichaltrige. Der 1909 erschienene Roman Ann Veronica von H. G. Wells schildert den Trend unter fortschrittlichen jungen Damen, ihre Jungfräulichkeit als lästige Hürde auf dem Weg zum Erwachsenwerden zu sehen. Als die zweiundzwanzigjährige Enid Bagnold sich im selben Jahr von dem Schriftsteller Frank Harris verführen ließ, war sie anschließend wahnsinnig erleichtert. Die Malerin Nina Hamnett hätte am liebsten ein Schild an dem Hause anbringen lassen, in dem sie ihre Unschuld verlor. Doch Diana war schon deshalb vorsichtiger als diese beiden, weil sie viel mehr im Licht der Öffentlichkeit stand. Im Frühjahr 1914 erhielt die Kritik an ihrem vermeintlich schlechten Benehmen neue Nahrung, als die Coterie erstmals mit dem Tod in Berührung kam. Gustav Hamel, ein schwedischer Amateurflieger und Rennfahrer, der der Clique nahestand, verunglückte mit seiner Privatmaschine auf einem Flug von Frankreich nach London. Kurz darauf ertrank Denis Anson bei einer nächtlichen Schwimmparty in der Themse. Als Todesursache machte die Presse in beiden Fällen »verrückte Jugend« aus und identifizierte Diana als die Anstifterin.

Der Bericht über Ansons Beerdigung erschien unter der Überschrift »DIANA'S LOVE«, und in London kursierten Gerüchte, dass sowohl Denis als auch Gustav starben, weil sie sich vor ihr produzieren wollten. Diana, ohnehin von Kummer gebeutelt, erlebte ihre erste erschreckende Zurückweisung durch die Gesellschaft. In jenem Sommer wurde ihr Name von der Gästeliste des Guards Ball gestrichen,24 und selbst Menschen, die sie von Kindheit an kannten, beteiligten sich an der allgemeinen Ächtung. Lady Desborough, die Mutter ihrer Freunde Julian und Billy Grenfell, wollte Diana eine Zeitlang nicht mehr im Haus haben, und Margot Asquith verunglimpfte sie lautstark als gefühllose Verführerin.

Für die Herzogin war das alles höchst beunruhigend. Mehr als zwei Jahre waren seit Dianas Saison vergangen und sie machte sich Sorgen um die Heiratsaussichten ihrer jüngsten Tochter. Die gerade noch akzeptable Lücke zwischen Jugend und peinlicher Altjüngferlichkeit war schmal, und der Gedanke, Diana nicht an den Mann bringen zu können, unerträglich. Denn Violet war felsenfest davon überzeugt, dass die Ehe die einzige Absicherung für eine Frau sei. Wäre Diana erst einmal gut verheiratet und hätte wunschgemäß einen Sohn und Erben zur Welt gebracht, könnte sie ungehindert ihren privaten Projekten und Affären nachgehen. Sir Henry war nicht Violets einzige große Liebe gewesen, und umgekehrt galt dasselbe: Dem jahrhundertealten Oberschichtpragmatismus folgend hatten beide auf diskrete Weise außerhalb der Ehe ihre Leidenschaften ausgelebt, Sir Henry mit seinen Geliebten und beim Fliegenfischen, Violet mit ihrem Liebhaber Harry Cust.

Dieser kultivierte, gutaussehende Herr, »der Rupert Brooke unserer Tage«, war laut Lady Horner für mehrere Jahre das vergötterte Zentrum von Violets Universum gewesen.25 Sie traf ihn an Spätnachmittagen, wenn sie angeblich Gesellschaftsbesuche machte. Mit solchen Einschränkungen hatte Violet kein Problem, konnte sie doch auf diese Weise ihr Leben sauber in Pflicht und Neigung unterteilen. Und für ihre anderen beiden Töchter, so stellte sie sich vor, würde eine solche Balance ebenfalls funktionieren. Sowohl Letty als auch Marjorie hatten bereits zufriedenstellende Ehemänner gefunden: Ego Charteris, Sohn des Earl of Wemyss, und Charlie Paget, mittlerweile Marquess of Anglesey. Diana war die hübscheste von allen – Prinz Paul von Jugoslawien und Lord Rocksavage hatten ihr schon den Hof gemacht –, und Violet machte sich Hoffnungen auf die beste aller Partien. Der Prince of Wales mochte zwar drei Jahre jünger sein als Diana, doch eine lange Verlobungszeit wäre immer eine Option. Innerhalb der königlichen Familie zog man eine solche Verbindung durchaus in Erwägung, denn Dianas Beliebtheit käme dem Thron zugute. Und Violet konnte sich ohnehin keine hübschere künftige Königin vorstellen.

Doch Diana schien sich für niemanden außerhalb ihres eigenen engen Zirkels zu interessieren. Die Herzogin hielt deren Mitglieder allerdings nicht für gute Partien und war deshalb wachsamer und kritischer, als sie es eigentlich sein wollte. Die Institution der Anstandsdame war aus dem Leben einer respektablen unverheirateten Frau nicht wegzudenken – nicht einmal wer unabhängig genug für ein Universitätsstudium war, durfte ohne Begleitung öffentliche Vorlesungen besuchen. Dennoch hielt Diana das Ausmaß der eigenen Bewachung für absurd. Das einzige Hotel, das sie betreten durfte, war das Ritz. Es lag vom Londoner Haus der Familie nur einen Steinwurf entfernt, und jeden Abend ließ die Herzogin ihre Schlafzimmertür offen, um zu hören, wann Diana nach Hause kam. Am folgenden Tag erwartete sie dann einen detaillierten Bericht, mit wem ihre Tochter getanzt hatte, wer sie begleitet und wer sie nach Hause gebracht hatte.

Diana liebte ihre Mutter, aber allmählich riss ihr der Geduldsfaden; außerdem war sie mittlerweile im Besitz einer Information, die die Wachsamkeit der Herzogin absurd und heuchlerisch erscheinen ließ. Sie war gerade mal achtzehn gewesen, als Edward Horner damit herausplatzte, dass ihre Mutter eine Affäre mit Harry Cust habe und, noch viel erschreckender, dass Harry weithin als Dianas leiblicher Vater galt. Die Beweislast der äußeren Ähnlichkeit war erdrückend: Dianas helle Tönung und ihre Gesichtsform sprachen eindeutig für eine genetische Verwandtschaft, und sie akzeptierte diese Behauptung erstaunlich widerspruchslos. Sie hatte Harry immer gemocht und fand den Gedanken amüsant, der »lebende Beweis eines Fehltritts« zu sein.26

Dennoch war es ein Schock, der sie distanzierter und kritischer werden ließ und mehr denn je in Aufbruchsstimmung versetzte. Immerhin war sie erst zweiundzwanzig. Ein neues Kleid oder ein flotter Ragtime konnten den Tag »schillernd« oder »berauschend« machen, und Liebesbriefe, Komplimente oder Zeitungsausschnitte konnten sie auch weiterhin begeistern. Und doch litt sie unter der »tristen Monotonie«27 eines Lebens, in dem sie finanziell abhängig und persönlich eingeschränkt war wie ein Kind. Eine tödliche Langeweile befiel sie, die sie weder benennen noch abschütteln konnte.

Auf die Idee, das allgemeine politische Klima könnte für diese Unzufriedenheit verantwortlich sein, kam sie nicht. Als Kind hatte sie erklärt, wie dankbar sie sei, als Mädchen auf die Welt gekommen zu sein, denn »dann wird immer jemand da sein, der für mich sorgt«.28 Und als Erwachsene konnte sie sich nicht mit den Suffragetten identifizieren, die mit ihrem Kampf für das Wahlrecht Gefängnis, wenn nicht gar den Tod riskierten. Sie taten ihr bestenfalls leid, schlimmstenfalls machte sie sich über sie lustig. Während einer Landhausparty kleideten sich Diana und ihre Cousine Angie Manners in Violett, Weiß und Grün, die Farben der WSPU (Women's Social and Political Union), bewarfen ihre männlichen Zuschauer vom Dach des Gartenpavillons mit Keksschachteln und fanden das rasend komisch. Doch trotz ihrer politischen Teilnahmslosigkeit hätte Diana der Feministin Agatha Evans sicher beigepflichtet, als diese die trostlose Vorhersehbarkeit im Leben von Frauen beklagte, die »hinreißend, dekorativ und dumm« zu sein hatten, während sie auf Männerfang waren, und anschließend dazu verurteilt waren, »vermählt, matronenhaft und mütterlich zu sein«.29

Doch es gab Ausnahmen: Dianas eigene Mutter war wohl kaum matronenhaft zu nennen, und auch unter den reicheren, ehrgeizigeren Societydamen, die sie kennenlernte, hatten einige beträchtlichen gesellschaftlichen Einfluss, so etwa die Marchesa Casati, Lady Cunard oder Lady Ripon. Hätte Diana einen Mann gefunden, der ihr und ihrer Mutter zugesagt hätte, wäre sie vielleicht eine zweite Lady Ripon geworden, eine Mäzenin des russischen Balletts und Gastgeberin für die kulturelle Elite Londons. Doch im August 1914 trat Großbritannien in den Krieg ein und Diana musste, wie der Rest der Bevölkerung, damit fertigwerden, dass ihr Leben und ihre Erwartungen aus den Angeln gehoben wurden.

Die Kriegserklärung erwischte sie kalt. Mit ihren eigenen kleinen Belangen beschäftigt, hatte sie weder der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand im Juni Aufmerksamkeit geschenkt, noch verstand sie, welche politischen Verwerfungen diese auf dem Kontinent verursachte. Sie war längst nicht so gut informiert wie die zwanzigjährige Studentin Vera Brittain, die in ihrem Tagebuch angsterfüllt darüber spekulierte, wie ein moderner Krieg wohl aussehen würde: »Die Angriffe können zu Land, zu Wasser & durch die Luft erfolgen & wenn die Armeen die moderne Kriegsmaschinerie einsetzen, wird die Zerstörung undenkbar und jenseits unserer Vorstellungskraft sein.«30 Und im Gegensatz zu den Frauen, die sich in der Londoner Kingsway Hall zusammenfanden, konnte sie den Krieg nicht als ein Produkt männlicher Habgier und Aggression entlarven.

Diana hoffte zwar, der Krieg ließe sich noch abwenden (etwa durch die naive Idee, die einflussreicheren Mitglieder der Coterie könnten Asquith dazu bringen, auf einen internationalen Friedensvertrag hinzuwirken), war aber gleichzeitig fasziniert von diesem gigantischen, neuen Drama und seinen befreienden Möglichkeiten. Zunächst wollte sie sich als Krankenschwester für eines der Feldlazarette des Roten Kreuzes nahe der Front melden. Sentimental, wie sie war, meinte sie, dort ihren Freunden, die sich bereits reihenweise zur Offiziersausbildung meldeten, näher zu sein. Auch ließ sie sich nur ungern von anderen in den Schatten stellen, die als Krankenschwestern nach Frankreich gehen wollten – darunter Rosemary Leveson-Gower, die Verlobte ihres Bruders John, und ihre Cousine Angie. Und sie lebte in der romantischen Vorstellung, ihr stehe das größte Abenteuer ihres Lebens bevor.