23,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Sie berichteten unter Lebensgefahr mitten aus dem Machtzentrum der Nazis in Berlin und von der Front, erlebten den D-Day am Strand der Normandie und gehörten zu den ersten, die die Befreiung der Konzentrationslager dokumentierten. Sechs außergewöhnlichen Frauen, die die bis dahin weitgehend männliche Domäne der Kriegsberichterstattung erobert haben: Lee Miller, Martha Gellhorn, Sigrid Schultz, Virginia Cowles, Clare Hollingworth und Helen Kirkpatrick

Judith Mackrell folgt den Lebenswegen dieser heldenhaften Frauen, die immer im Zentrum der Ereignisse waren und kein Risiko scheuten, um ihre Leser:innen wahrheitsgemäß zu informieren. Entstanden ist ein faktenreiches und vielschichtiges Buch aus einer spezifisch weiblichen Perspektive, wie man es so noch nicht gelesen hat. Von der Machtergreifung der Nazis in Deutschland 1933 bis zu den Nürnberger Prozessen – chronologisch aufgebaut gibt dieses Buch auch einen unverstellten Blick auf die Jahre 1933 bis 1946.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 773

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cover

Titel

Judith Mackrell

Frauen an der Front

Kriegsreporterinnen im Zweiten Weltkrieg

Aus dem Englischen übersetzt von Sonja Hauser und Susanne Hornfeck

Mit zahlreichen Abbildungen

Insel Verlag

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Insel Verlag Berlin 2023

Der vorliegende Text folgt der deutschsprachigen Erstausgabe, 2023

© der deutschsprachigen Ausgabe: Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2023Copyright © Judith Mackrell 2021

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München

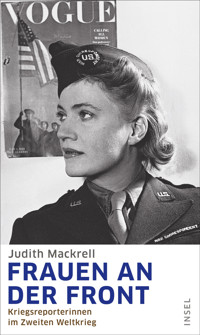

Umschlagfoto: Lee Miller, Vogue Studio, London, England 1943, fotografiert von David E. Scherman © Courtesy Lee Miller Archives, England 2023. All rights reserved. leemiller.co.uk.

eISBN 978-3-458-77802-8

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Einleitung

Kapitel

1

BERLIN

,

1936

Kapitel

2

MADRID

,

1937

Kapitel

3

MADRID UND SALAMANCA

,

1937

Kapitel

4

DER VÖLKERBUND

,

GENF

,

1934

-

37

Kapitel

5

SUDETENLAND

,

1937

-

38

Kapitel

6

MÜNCHEN

,

1938

-

39

Kapitel

7

POLEN

,

FINNLAND UND LONDON

,

HERBST

1939

Kapitel

8

DER FALL FRANKREICHS

,

FRÜHJAHR

/

SOMMER

1940

Kapitel

9

GROSSBRITANNIEN UNTER BESCHUSS

,

LONDON

,

HERBST

1940

Kapitel

10

ATHEN UND KAIRO

,

1940

-

41

Kapitel

11

LONDON

,

ALGIER UND MONTE CASSINO

,

1941

-

43

Kapitel

12

D

-

DAY

,

1944

Kapitel

13

DIE BEFREIEUNG VON PARIS

,

1944

Kapitel

14

DIE ARDENNENOFFENSIVE

,

WINTER

1944

-

45

Kapitel

15

DER UNTERGANG DES DRITTEN REICHS

,

FRÜHJAHR

1945

Kapitel

16

BUCHENWALD

,

DACHAU UND NÜRNBERG

,

1945

Kapitel

17

NACHWIRKUNGEN

Anmerkung der Autorin und Dank

Anmerkungen

Einleitung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Literaturverzeichnis

Abbildungsnachweise

Register

Bildteil I

Bildteil II

Fußnoten

Informationen zum Buch

Einleitung

Als Virginia Cowles am 31. August 1939 nach Berlin flog, wusste sie, dass dieser Auftrag einer der gefährlichsten ihrer beruflichen Laufbahn werden konnte. Schimmernde schwarze Jagdflugzeuge standen in Reih und Glied entlang der Start- und Landebahnen des Flughafens Tempelhof, Flugabwehrgeschütze ragten in den Berliner Himmel, die gesamte Stadt glich einem »schwer bewaffneten Heerlager«. Die Straßen waren voller Militärfahrzeuge, in den Hotellobbys wimmelte es von Einsatzkommandos der Nazis. Der Kriegsausbruch in Europa stand so unmittelbar bevor, dass sämtliche britische Journalisten nach Hause beordert worden waren und man die britischen Botschaftsangehörigen angewiesen hatte, ihre Habseligkeiten zu packen. Sogar das Wetter wirkte unheilverkündend. Ein trockener, staubiger Wind fegte durch die Stadt, der sich in Virginias Ohren anhörte wie »ein Todesröcheln«, wenn er »Papier und Abfälle über den Gehsteig blies«.1

Trotzdem war Virginia Cowles, eine amerikanische Korrespondentin der Sunday Times, entschlossen, lange genug in der Stadt zu bleiben, um sich den vermutlich allerletzten Bericht für die Zeitung zu sichern, bevor Deutschland feindliches Territorium wurde. Sie war ehrgeizig, neugierig, eigensinnig und hartgesotten und besaß unbändiges Vertrauen in ihren Überlebenswillen. Ihr unerschütterlicher Glaube an sich selbst hatte ihr geholfen, die New Yorker Klatschspalten hinter sich zu lassen, und hatte sie zuerst nach Italien geführt, wo sie Mussolini zu Beginn seines Einmarschs in Abessinien interviewte, dann nach Spanien, wo sie zu den wenigen gehörte, die von beiden Seiten über den Bürgerkrieg berichteten. Im Hinblick auf ihre Karriere war Virginia zu allem bereit; als stärkste Waffe diente ihr der Charme. Großäugig und zierlich gebaut, mit Lippenstift und hohen Absätzen nachgerade beunruhigend glamourös, konnte sie ein Offizierskasino oder das Büro eines Politikers betreten und noch den härtesten, unwilligsten Mann zum Reden bringen.

Ihre Aufgabe in Berlin bestand darin, die Stimmung in der deutschen Öffentlichkeit auszuloten. Als sie am Morgen nach ihrer Ankunft beim Aufwachen hörte, Adolf Hitler habe seine Truppen in Polen einmarschieren lassen, erwartete sie, die Stadt in höchster Aufregung vorzufinden. Die Invasion stellte einen klaren Verstoß gegen die Friedensvereinbarung dar, die Hitler im Jahr zuvor mit Großbritannien und Frankreich unterzeichnet hatte, eine eindeutige Kriegsprovokation. Die meisten Berliner Bürger, mit denen Virginia sich an jenem Tag unterhielt, schienen sich der drohenden Krise jedoch nicht bewusst zu sein – der Mann an der Rezeption ihres Hotels beispielsweise fiel aus allen Wolken, als sie andeutete, dass sein Land schon bald einen Konflikt mit halb Europa heraufbeschwören könnte: »Das mit Polen ist einzig Sache der Deutschen«, erklärte er. »Was hat das mit halb Europa zu tun?«2

Dr. Böhmer hingegen, der Leiter der Berliner Auslandspresseabteilung, brach in Tränen aus, als er die Morgennachrichten hörte: »Jetzt kann nichts mehr die Lage retten«, klagte er. »Bald wird die gesamte Welt in die Sache hineingezogen.«3 Als einer der Klarsichtigeren unter den hochrangigen Nazis begriff Böhmer, welch gefährliches Spiel Hitler spielte. Und Virginia musste erkennen, wie prekär ihre eigene Situation nun war. Es würde sich nur noch um Stunden handeln, bis Großbritannien und seine Verbündeten den Fehdehandschuh aufnahmen, den Hitler ihnen hingeworfen hatte, und sobald sie das taten, konnte es Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis Virginia es schaffte, nach Hause zurückzukehren.

Aber es gelang ihr, schnell genug wieder in London zu sein, um ihren Bericht pünktlich für die nächste Ausgabe der Zeitung abzuliefern. Sie war gerade noch rechtzeitig aus Berlin herausgekommen. Von da an stand der Krieg im Mittelpunkt von Virginias Karriere, in deren Verlauf sie sich weit größeren Gefahren gegenübersehen sollte. Sie schilderte den Angriff der Russen auf Finnland, die deutschen Luftbombardements von London, die Besetzung Frankreichs und tauchte tiefer in den Wüstenkrieg in Tunesien ein als sämtliche anderen Korrespondenten und Korrespondentinnen.

Anfangs versuchten die Herausgeber der Zeitungen noch, Virginia als Teil der Storys zu präsentieren – eine attraktive junge Frau, die sich unerschrocken der Gefahr von Kugeln und Bomben aussetzte, ein ehemaliges »Society Girl«, das in der Lage war, sich unter den Männern in den Schützengräben zu behaupten. Berichterstatterinnen wie Virginia Cowles waren, als 1939 der Krieg ausbrach, noch ein Novum, und um sie wurde großer Wirbel gemacht. Doch eine kleine, aber entschlossene Gruppe von Frauen berichtete bereits seit fast einhundert Jahren von den Schlachtfeldern der Welt.

Die möglicherweise Erste von ihnen war Jane Cazeneuve, die 1846 den mexikanisch-amerikanischen Krieg schilderte; schon zwei Jahre später folgte ihr Margaret Fuller, die von der New York Tribune beauftragt worden war, über die italienischen Aufstände gegen Österreich zu schreiben. 1897 verfasste Cora Taylor Crane Artikel über den Krieg zwischen der Türkei und Griechenland für das New York Journal, und 1899 berichtete Lady Mary Howard für den Daily Telegraph über den Burenkrieg in Südafrika. 1914, als Redakteure in Europa und Amerika das finanzielle und zahlenmäßige Potenzial ihrer weiblichen Leserschaft zu erkennen begannen, wünschten sie sich plötzlich Artikel über den Ersten Weltkrieg aus weiblicher Sicht. Obwohl man von den Korrespondentinnen, die in die Kampfgebiete geschickt wurden, erwartete, dass sie ihre Storys auf die Arbeit von Krankenschwestern und die Vorgänge in Lazaretten beschränkten, gelang es ein paar Mutigen, auch Depeschen von der Front zu senden.

Erst der Zweite Weltkrieg bot den Korrespondentinnen die entscheidende Gelegenheit, sich zu bewähren. In dem Maße, wie die Kampfschauplätze sich vermehrten und die Themen sowohl Soldaten als auch Zivilpersonen umfassten, mussten die Herausgeber der Zeitungen ihre globale Berichterstattung ausdehnen, und gegen Ende des Krieges waren etwa zweihundertfünfzig der bei den Alliierten akkreditierten Reporter und Fotografen weiblichen Geschlechts.[1]

Die Bekannteste unter ihnen dürfte Clare Hollingworth gewesen sein. Obgleich praktisch ein Neuling in der Branche, schaffte sie es, einen Vertrag als freiberufliche Korrespondentin für den Daily Telegraph zu ergattern, denn sie glaubte noch unerschütterlicher an sich selbst als Virginia. In Kattowitz (Katowice) im Südwesten Polens, wohin man sie geschickt hatte, lieh sie sich als Erstes einen Wagen vom britischen Konsulat und fuhr nach Deutschland, um die dortigen Truppenbewegungen auszuforschen. Damals, am 29. August 1939, war eine solche Unternehmung der reine Irrsinn – Clare hätte gut und gern als Spionin festgenommen oder von einem nervösen Wachposten erschossen werden können. Aber sie wollte sich unbedingt als Reporterin beweisen, und am Ende wurde sie mit einem bemerkenswerten Exklusivbericht belohnt. Sie war nahe der Grenze auf einer beiderseits durch breite Trennwände aus Sackleinwand abgeschirmten Straße unterwegs. Als eine der Absperrungen vom Wind weggerissen wurde, bot sich ihr der Blick ins Tal, wo neun Panzerdivisionen in Gefechtsformation warteten.

Ein eindeutiger Hinweis auf eine bevorstehende Invasion. Der Bericht, den Hollingworth telefonisch aus Kattowitz durchgab, schmückte am folgenden Morgen die Titelseite des Telegraph. In London hoffte man nach wie vor, dass sich der Krieg abwenden ließe, doch am 1. September wurde Clare in der Morgendämmerung von lautem Flakfeuer geweckt, in der Ferne kreisten Kampfflugzeuge. Der Angriff auf Polen war in vollem Gange. Als die Journalistin die zweite Titelstory ihrer noch jungen Laufbahn durchs Telefon diktierte, rührte das Adrenalin in ihren Adern weniger von Furcht her als von der Gewissheit, dass sie ihre Berufung gefunden hatte.

Sigrid Schultz, eine der mutigsten Korrespondentinnen überhaupt, berichtete erstmals im Januar 1945 direkt aus einer Kampfzone, obwohl sie sich seit 1933 an ihrer ganz persönlichen aufreibenden Front befand. Als Leiterin des Berliner Büros der Chicago Tribune hatte Sigrid sich zu einer unerbittlichen Gegnerin des Naziregimes entwickelt. Die zierliche, kämpferische Frau, die fünf Sprachen fließend beherrschte und sich in Berlin auf die allerbesten Quellen berufen konnte, hatte Observation, Verhören und Morddrohungen getrotzt, indem sie die Wahrheit über Deutschlands Verwandlung in einen faschistischen Verbrecherstaat veröffentlichte.

William Shirer, der von Berlin aus für den Radiosender CBS berichtete, lobte Sigrid Schultz als das kühnste und informierteste Mitglied des ausländischen Pressekorps. Am 1. September 1939 vermerkte er in seinem Tagebuch, dass sie ihn auf den Einmarsch in Polen aufmerksam gemacht habe: »Um sechs Uhr heute früh rief mich Sigrid Schultz an – Gott segne sie. Sie sagte: ›Es ist passiert.‹ Ich war noch sehr verschlafen – Körper und Geist wie erstarrt, gelähmt. So murmelte ich nur: ›Danke, Sigrid‹ und stolperte aus meinem Bett. Es ist Krieg!«4

Obwohl Sigrid sich mit ganzem Herzen der Aufgabe widmete, die Welt über Nazideutschland aufzuklären, konnte sie der Öffentlichkeit lediglich einen Bruchteil dessen zugänglich machen, was sie wusste.

Auch außerhalb von Berlin gab es Reporter und Reporterinnen, die die Ausbreitung des Faschismus in Europa kritisch verfolgten. Als Martha Gellhorn im März 1937 nach Madrid reiste, geschah dies in der festen Überzeugung, dass der Spanische Bürgerkrieg eine historische Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Totalitarismus darstelle. Objektivität sei »Mist«, erklärte sie, und in ihrer Berichterstattung für das Collier’s-Magazin nahm sie leidenschaftlich Partei für die Republikaner und ihren Kampf gegen die Putschisten unter General Franco. Ihre Pflicht als Journalistin bestand ihrer Ansicht nach darin, die öffentliche Meinung in den Dienst der guten Sache zu stellen, und bei dieser Überzeugung blieb sie, während sie dem Kriegsverlauf von der Tschechoslowakei nach Italien, Frankreich, Deutschland und schließlich bis nach Dachau folgte.

Lee Miller legte ähnlich hohe Maßstäbe an sich selbst an, auch wenn sie sich deutlich später mit dem Krieg zu beschäftigen begann, ja überhaupt später zum Journalismus kam als Martha Gellhorn. Als Fotografin war sie in den Kreisen der New Yorker Modewelt eine Berühmtheit, ein Star der Pariser Avantgarde, und interessierte sich nicht für harte Fotoreportagen. Doch schon ein Jahr nach ihrer Übersiedelung nach London 1939 hatte Lee so etwas wie ein Erweckungserlebnis. Als die Deutschen die Stadt Nacht für Nacht bombardierten, fand sie ein neues Betätigungsfeld für ihre Kamera. Miller erkannte, dass der Krieg ihr wahres Metier war. Sie eignete sich die Fertigkeiten einer Fotojournalistin an, erweiterte ihre Ausrüstung um eine Hermes-Baby-Schreibmaschine und berichtete von den Schlachtfeldern in Nordfrankreich, von der Offensive der Alliierten gegen Deutschland, der Befreiung von Paris und den Konzentrationslagern. Sowohl ihre Texte als auch ihre Fotos gehören zu den eindringlichsten Zeugnissen des Krieges, und erstaunlicherweise erschienen sie ausnahmslos in der Vogue.

Helen Kirkpatrick sagte gern von sich, sie sei eine professionelle Reporterin gewesen, der der Krieg »dazwischenkam«.5 Sie begann ihre berufliche Laufbahn in Genf, wo sie Artikel über den Völkerbund verfasste, und war anfangs engagierte Pazifistin. Doch als sie Zeugin der aggressiven Kriegstreiberei von Hitler, Mussolini und Franco wurde, gelangte sie zu der Überzeugung, dass sich das Triumvirat von Europas Diktatoren nur mit Gewalt aufhalten ließ. Sie zog nach London, wo sie als erste Korrespondentin der Chicago Daily News inmitten der deutschen Luftangriffe über den Fortgang des Krieges schrieb. Ihre Texte waren so detailliert und scharfsinnig, dass sogar das Militär Helen Hochachtung entgegenbrachte. Aufgrund einer ausdrücklichen Anordnung von General Eisenhower durfte sie als erste Frau, ausgestattet mit den gleichen Privilegien wie die Männer, aus einem Kampfgebiet der alliierten Truppen berichten.

Im September 1939, zu Beginn des Krieges in Europa, ging man allgemein davon aus, dass Frauen lediglich die zivile Seite schildern würden – die Flüchtlinge, die Rationierung, das Leben in den Luftschutzkellern –, denn angeblich fehlte ihnen das Fachwissen über militärische Fakten. Betty Wasson, eine amerikanische Radioreporterin, die den Hungertod riskierte, um über den Angriff der Deutschen auf Griechenland berichten zu können, wurde sogar daran gehindert, ihr eigenes Material im Radio zu präsentieren. Man erachtete ihre Stimme als zu feminin. Die offiziellen Stellen postulierten, dass Frauen weder Blut sehen noch Brutalität und Schlachtgetöse ertragen könnten. Deshalb blieb Korrespondentinnen die längste Zeit des Krieges der Zugang zu sämtlichen Kampfzonen unter britischer oder amerikanischer Zuständigkeit verwehrt.

Doch sehr viel tiefer verwurzelt als die Sorge um die Sicherheit der Frauen sowie ihre angeblich mangelnde Fähigkeit, kriegerische Auseinandersetzungen an vorderster Front zu erleben, war der Glaube, dass eine einzelne Journalistin in einer Division von Männern zwangsläufig zu Problemen führen müsse. Höchstwahrscheinlich würde sie bei den vom Kampf erschöpften Soldaten erotische oder emotionale Unruhe verursachen; weit heikler wären allerdings die Schwierigkeiten, die die Anwesenheit einer Frau im Hinblick auf die sanitären Gegebenheiten erzeugen würde.

Offenbar war es für die zartbesaiteten Militärs unvorstellbar, dass eine Frau sich auch in einer Kampfzone diskret und den Umständen angepasst erleichtern könnte. So wurde die »Toilettenfrage« oder, wie die Amerikaner sie unverblümter bezeichneten, die »Latrinensache« zum zentralen Punkt sämtlicher Diskussionen über die Zulassung von Korrespondentinnen zum Pressekorps der Armee. Den Frauen selbst, die durchaus in der Lage waren, sich hinter einen Busch zu hocken oder sogar eine offene Latrine zu benutzen, erschien es erniedrigend und absurd, dass das Theater um die sanitäre Problematik sie daran hindern sollte, ihre Arbeit zu tun. Für sie war sie lediglich ein Vorwand des konservativen Militärs, seine Furcht vor einer »weiblichen Invasion« zu verschleiern. Die Briten verschanzten sich bis fast zum Ende des Krieges hinter besagter »Toilettenfrage« und verweigerten allen Frauen die Akkreditierung. Die Amerikaner hingegen erwiesen sich als flexibler. Als sie im Dezember 1941 in den Krieg eintraten, gehörte Clare Hollingworth zu einer Gruppe von Frauen, die bei einer amerikanischen Nachrichtenagentur anheuerten, um sich eine Akkreditierung bei der U.S.Army zu sichern.

Aber auch beim amerikanischen Kriegsministerium gab es Regeln in »unsichtbarer Tinte«, die die Freiheiten von Reporterinnen beschnitten. Sie wurden zwar im rückwärtigen Bereich einer Kampfzone zugelassen, mussten jedoch strikte Distanz zur Front halten. Man behandelte sie wie ein Hilfspressekorps von Amateuren. Sie durften weder Beförderungsmöglichkeiten noch andere Einrichtungen des Militärs nutzen und waren von den Einsatzbesprechungen der Armee ausgeschlossen.

Im November 1944 lockerten die Amerikaner diese Beschränkungen endlich, aber bis dahin musste jede Frau, die aus einer Gefechtszone der Alliierten berichten wollte, das entweder verbotenerweise oder mit Hilfe von Tricks tun. Als Virginia Cowles sich auf den Weg nach Italien machte, um die Kämpfe dort zu schildern, schloss sie sich dem Corps Expéditionnaire Français an, wo die Vorschriften laxer gehandhabt wurden. Und als Martha Gellhorn erfuhr, dass sie nicht über die Landung der Alliierten in der Normandie schreiben durfte, schmuggelte sie sich an Bord eines Lazarettschiffes und reiste als blinder Passagier. Sie verbrachte eine Nacht am Omaha Beach in der Normandie, wo sie beim Transport verwundeter Soldaten half. Ihre Texte wirkten deshalb bedeutend authentischer und detaillierter als die ihres Ehemannes Ernest Hemingway, der die Invasion wie die meisten Angehörigen des offiziellen Pressekorps von der relativen Sicherheit eines Landungsboots aus beobachtet hatte.

Oft waren es gerade die den Frauen auferlegten Restriktionen, die dazu führten, dass sie interessante alternative Blickwinkel auf das Kriegsgeschehen fanden. Da sie gezwungen waren, die Public-Relations Officers oder PROs zu umgehen, die die Aktionen der Presse überwachten, bauten sie ihre eigenen informellen Kontakte zu Soldaten auf und suchten sich ihre eigenen Nischen und Storys nahe am Leben der am Kampf Beteiligten. So unterschieden sich ihre Texte oft in Tonfall und Färbung von denen ihrer männlichen Kollegen. Die gefeierte amerikanische Journalistin Dorothy Thompson betonte gern, dass Frauen die besseren Reporter und auch die besseren Spione abgäben, hauptsächlich deswegen, weil sie »ihrem Wesen nach aufgeschlossener, geübter im Zuhören und geschickter im Pflegen sozialer Kontakte sind«.6

Auch andere Vorzüge waren den Frauen gemein, die darum rangen, über diesen Krieg berichten zu können. Sie waren samt und sonders klug, ehrgeizig, ausgesprochen gebildet. Und sie waren alle weiß; nur eine einzige afroamerikanische Reporterin, Elizabeth Murphy Moss vom Baltimore Afro-American, erhielt 1944 die Akkreditierung für die U.S.Army, musste ihre Karriere jedoch aus Krankheitsgründen beenden. Außerdem beobachteten sie alle ziemlich genau, was die anderen schrieben. Als Helen Kirkpatrick in Genf das Metier der Auslandskorrespondentin erlernte, las sie sämtliche Berliner Berichte von Sigrid Schultz, derer sie habhaft werden konnte, und ihre eigenen Artikel über den Krieg wurden später wiederum von Martha Gellhorn und Lee Miller gelesen und bewundert. Die wenigen Male, die ihre beruflichen Wege sich kreuzten, waren sie meist dankbar für weibliche Gesellschaft. Wenn Virginia und Martha sich zusammen in Spanien, der Tschechoslowakei oder Italien aufhielten; wenn Lee und Helen eine Wohnung im befreiten Paris teilten oder ein eiskaltes Quartier im ausgebombten Köln, war dies eine der seltenen Gelegenheiten, sich über dämliche PROs, sexuell übergriffige Offiziere oder die unfairen Vorrechte männlicher Journalisten zu beklagen. Was für ein Luxus, sich zu entspannen, sich über die traumatischen oder unangenehmen Erfahrungen, über die man mit Männern nicht sprechen konnte, auszutauschen oder eine Kollegin einfach um einen Tampon, eine Damenbinde oder ein Stück Armeeseife bitten zu können!

Abgesehen von diesen eher zufälligen Episoden betrachteten sich die Frauen nicht als professionelle Schwesternschaft. Sie mochten unter den gleichen Frustrationen leiden und sich den gleichen Hindernissen gegenübersehen, waren aber auch ehrgeizig, wollten wie die Männer behandelt werden, nicht mit dem Stigma der »weiblichen Perspektive« behaftet sein und keiner »Sonderbehandlung« unterzogen werden. Deshalb fochten sie die meisten ihrer Kämpfe klaglos allein aus. Selbstständig und extrem wettbewerbsorientiert, arbeiteten sie den größten Teil des Krieges solo, folgten den Ereignissen und entwickelten ihre eigene unverwechselbare Sichtweise. Lee Miller und Martha Gellhorn, deren Tätigkeit für Zeitschriften es ihnen ermöglichte, sich auf die menschliche Seite des Konflikts zu konzentrieren, machten sich einen Namen als leidenschaftlich subjektive, eng mit ihren jeweiligen Themen verbundene Autorinnen. Clare Hollingworth, Sigrid Schultz, Helen Kirkpatrick und Virginia Cowles hingegen schrieben für Tageszeitungen, weswegen ihre Berichte strengen Terminvorgaben unterlagen und immer topaktuell sein mussten.

Nach dem Krieg blieben die Leistungen dieser Frauen nicht unbemerkt. Helen wurde mit der amerikanischen Presidential Medal of Freedom, der französischen Légion d’Honneur sowie der Médaille de la Reconnaissance Française ausgezeichnet; Virginia erhielt von der britischen Regierung den Order of the British Empire; Martha und Lee wurden als Medienberühmtheiten gefeiert. Doch nachdem die Lobreden gehalten waren, gestaltete sich ihre Zukunft alles andere als rosig. Viele Korrespondentinnen sahen sich mit Arbeitslosigkeit konfrontiert, weil die Herausgeber der Zeitungen und Zeitschriften begannen, die Auslandsredaktionen zu verkleinern und ihre Aufträge an männliche Kriegsheimkehrer zu vergeben. Andere scheiterten daran, von der Front in den Frieden zurückzufinden.

Die fünfeinhalb Kriegsjahre hatten einen hohen Tribut gefordert. Etliche der Frauen waren gezwungen gewesen, ihre engsten Beziehungen zu Partnern, Ehemännern und sogar Kindern aufzugeben. Als sie in ihr zerstörtes Leben zurückkehrten, wurden sie von Albträumen und Erinnerungen an all die Schrecken begleitet, die sie gesehen hatten. Wie Martha Gellhorn es ausdrückte: Der Krieg hatte bei den meisten von ihnen tiefe Spuren hinterlassen, sie »innerlich zerrissen«. Aber wie »verhasst und gefährlich und irrsinnig« die Erfahrung auch gewesen sein mochte – sie blieb letztlich unverzichtbar. Der Krieg war für diese Korrespondentinnen zu einer Art Heimat geworden, in der jede »eine wichtige Aufgabe hatte«.7 Sich wieder in einer zivilen Existenz einzurichten, ohne das Gefühl zu leben, ständig auf dem Sprung zu sein, konnten sie sich kaum vorstellen.

Emotional orientierungslos und beruflich unsicher, wie sie damals waren, konnten jene Frauen nicht wissen, dass man ihnen in späteren Jahrzehnten nacheifern und sie als eine Generation von Pionierinnen bewundern würde. Sie konnten nicht ahnen, dass die Kämpfe, die sie ausgefochten, und die Maßstäbe, die sie gesetzt hatten, den Weg für zahlreiche weitere Frontberichterstatterinnen ebnen würden, als Konflikte in Vietnam, Israel, auf dem Balkan und im Nahen Osten aufflammten. Marie Colvin, Korrespondentin der Sunday Times, beispielsweise führte stets einen Band mit Martha Gellhorns gesammelten journalistischen Texten mit sich, wenn sie sich zu den kriegerischen Auseinandersetzungen des ausgehenden 20. und frühen 21. Jahrhunderts aufmachte. Dieser Band diente Marie Colvin nicht nur als Talisman und Inspiration, sondern erinnerte sie auch daran, dass die Kompetenz, mit der sie und ihre Kolleginnen sprechen und schreiben konnten, auf der ihrer Vorkämpferinnen Martha Gellhorn, Clare Hollingworth, Lee Miller, Helen Kirkpatrick, Sigrid Schultz und Virginia Cowles basierte – Frauen, die mit anderen bemerkenswerten Reporterinnen darum gerungen hatten, über den Zweiten Weltkrieg berichten zu dürfen.

Kapitel 1

BERLIN, 1936

»Ich will den Lesern alle verfügbaren Informationen liefern.«

Sigrid Schultz1

Im Herbst 1936 begann Sigrid Schultz sich in ihrer eigenen Stadt allmählich wie eine Fremde zu fühlen. Weniger als ein Jahrzehnt zuvor hatte das Berlin, das sie kannte und liebte, vor Esprit, bunter Vielfalt und Widerspruchsgeist gefunkelt. Geschminkte junge Männer mit taillierter Kleidung waren durch die modisch elegante Menge auf dem Kurfürstendamm geschlendert; junge Frauen in Hosenanzügen und mit Monokeln hatten Cocktails im Eldorado geschlürft. Der dieser Stadt innewohnende Geist der Satire war in den Kabaretts und Bars zu spüren gewesen, und ein ziemlich beeindruckter junger William Shirer notierte, das Berlin der Weimarer Republik habe auf ihn gewirkt wie »eine wilde offene Stadt voll verrückter Dichter und Homosexueller«, wie ein Ort, an dem man Abenteuer erleben und sich selbst neu erfinden konnte.2 Allerdings war es auch eine Brutstätte der Gewalttätigkeit, gezeichnet von der Niederlage Deutschlands im unlängst überstandenen Krieg von 1914 bis 1918 und erschüttert durch politische Querelen innerhalb des noch frischen demokratischen Reichstags, während im Leben der Unterschicht Armut, Drogen und Prostitution dominierten. Für eine ehrgeizige junge Journalistin wie Sigrid Schultz war es gerade das Düstere im Glamour Berlins, das es zur faszinierendsten Stadt der Welt und zum geeigneten Ort für den Beginn einer Karriere machte.

1933 hatten Hitler und die Nationalsozialisten die Macht ergriffen und mit der Nazifizierung von Berlin begonnen. Die brutalen Braunhemden der Sturmabteilung (SA) und die schwarz uniformierte Elite der Schutzstaffel (SS) hatten die meisten Spötter zum Schweigen gebracht und die radikalen Künstler gezwungen, die Stadt zu verlassen. Bis dahin emanzipiert lebenden Frauen hatte man nahegelegt, die Schminke abzuwischen und Nachwuchs fürs Vaterland zu gebären, während man die Kinder in die Hitlerjugend oder den Bund deutscher Mädel drängte. Wenn diese in ihren adretten Hemden und Halstüchern durch Berlin marschierten, erschien es Sigrid, als trüge die Stadt selbst Uniform. An allen öffentlichen Gebäuden flatterten scharlachrot-schwarze Hakenkreuzfahnen, und auf den Straßen erscholl aus Lautsprechern die Propaganda der Partei.

Das metallische Schnarren von Adolf Hitler und das herrische Bellen seines Propagandaministers Joseph Goebbels waren den Berlinern mittlerweile fast so vertraut wie die Stimmen ihrer Familienmitglieder und Freunde. All jene, die zur Zielscheibe des Regimes geworden waren – Gewerkschaftler, Kommunisten, Homosexuelle und vor allem die Juden der Stadt –, erinnerten diese Stimmen tagtäglich daran, dass permanent Gewalt oder Festnahme drohten.

Als Redaktionsleiterin der Chicago Tribune erachtete Sigrid es als ihre Mission, Amerika über die Verwandlung Deutschlands in einen totalitären Staat auf dem Laufenden zu halten und den drastischen Abbau der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu enthüllen. Laut Gregor Ziemer, ihrem früheren Assistenten, war sie »eine der begabtesten Auslandskorrespondentinnen« ihrer Generation. Sie veröffentlichte mehr vernichtende Informationen über die Nazis als irgendjemand sonst und hatte mit Gestapo-Spitzeln und Verhören zu tun, bis man sie schließlich zwang zu verschwinden.3 Hitlers Berlin war ihr ganz persönliches Kampfgebiet, in dem sie sich genauso geschickt gegen Gefahren zu wappnen lernte wie die Kolleginnen an der Front. Zudem musste sie verbergen, dass sie nach dem Dafürhalten der Nazis Jüdin war.

Sigrid Lilian Schultz hatte sich Ende 1913 in Berlin niedergelassen. Damals war sie eine hübsche, intellektuell streitbare Zwanzigjährige gewesen, die mehrere Fremdsprachen beherrschte und eine ganze Reihe von Ambitionen hatte, unter anderem Opernsängerin oder Anwältin zu werden. Sie betrachtete sich selbst als Kosmopolitin, denn trotz des deutsch klingenden Namens war ihr Vater in Norwegen geboren und sie selbst in Chicago, wohin der Porträtmaler Hermann Schultz aus beruflichen Gründen 1891 gegangen war. Dort wollte er »tiefe Wurzeln in der Prärieerde« schlagen, um seine Version des amerikanischen Traums zu verwirklichen. Nachdem seine achtzehnjährige Frau Hedwig am 5. Januar 1893 die Tochter zur Welt gebracht hatte, war er mit der Familie in ein geräumiges Haus mit Garten im Vorort Summerdale gezogen, von wo aus sich ein Blick über viele Meilen offenen Landes bot.4

Sigrid war ein zierliches blondes Mädchen, für das Hermann hochtrabende Pläne hatte. Sie sollte auf die moderne amerikanische Art erzogen werden und durfte mit dem riesigen Bernhardiner der Familie überall herumtollen. Gleichzeitig jedoch sollte sie auch als Europäerin aufwachsen und neben Englisch Deutsch und Französisch sprechen. Bis zu ihrem achten Lebensjahr war sie der Mittelpunkt eines kleinen Paradieses, verwöhnt von ihren Eltern und bewundert von den zahlreichen Freunden, die sie besuchten. Doch 1901 zerbrach dieses Paradies, als eine rasante Talfahrt der Chicagoer Wirtschaft einsetzte und Hermann gesundheitliche Probleme bekam. Die Familie beschloss, ihre Siebensachen zu packen und nach Europa zurückzukehren, wo Hermann ein Auftrag am Württembergischen Königshof winkte.

Die zwei Jahre, die Sigrid in Deutschland verbrachte, gestalteten sich für sie als eine Phase wütenden Exils. Während ihr Vater in Stuttgart malte, wohnten sie und ihre Mutter bei Hedwigs Familie in Wiesbaden, wo Sigrid zum ersten Mal im Leben Feindseligkeit erlebte. Obwohl die Vorfahren ihrer Jaskewitz-Verwandten aus jüdischen Gemeinden in Spanien, Polen, Russland, Mitteleuropa und dem Balkan stammten, gaben sie sich wie hochnäsige Provinzdeutsche. Sie hatten Hermann nie sonderlich gemocht und missbilligten die »freche« amerikanische Art seiner Tochter. Also schickte man Sigrid nach München, »auf eine Schule für kleine Prinzessinnen«, wo sie sich – weil sie Sehnsucht nach ihren Eltern hatte und ihres Akzents wegen verspottet wurde – von einem verhätschelten Kind in eine aggressive kleine Göre verwandelte.5

Jahre später erinnerte sie sich, sie habe diese Schule ganz besonders gehasst, als durchsickerte, welch privilegierte Stellung ihr Vater bei Hof innehatte, denn »urplötzlich wurden die Lehrer unglaublich nett, und sämtliche kleinen Mädchen rissen sich darum, mir die Bücher nach Hause zu tragen«.6 Nach Beendigung seines Auftrags konnte Hermann mit der Familie nach Paris ziehen, wo Sigrid aufblühte. Sie besuchte ein ausgezeichnetes lycée, die Lehrer förderten ihre wohltönende Stimme, die sie von ihrem Urgroßvater Joseph Jaskewitz, einem früheren Bassbariton und Regisseur an der Wiesbadener Oper, geerbt hatte, und endlich lernte sie die norwegische Familie ihres Vaters kennen. Diese Verwandten waren überschwänglich, »ein bisschen verrückt«, und sie liebte sie genauso heiß und innig wie Hermann selbst. Die herrlichsten Stunden ihres Lebens verbrachte sie beim allwöchentlichen Lunch mit ihm. Er besuchte mit ihr Pariser Restaurants, ließ sie gutes Essen und guten Wein kosten und erzählte ihr, wie er als neunzehnjähriger Träumer mit dem Fahrrad die weite Strecke von Norwegen nach Paris zurückgelegt hatte, um Künstler zu werden.

Sigrid fand ihren Vater einfach wunderbar. Er war witzig, extravagant und charmant und konnte einen ganzen Raum mit seinen Geschichten unterhalten. »Er hat nie den Glauben daran verloren, dass das Leben aufregend ist«, schrieb sie, »und verstand es stets, andere an seiner Freude teilhaben zu lassen.« Erst in der Pubertät begriff sie, wie großzügig Hermann diese Lebenslust teilte. Obwohl sie in ihrer Loyalität ihm gegenüber Entschuldigungen für seine Schürzenjägerei fand – »der Arme konnte sich der Frauen, die ihm nachliefen, ja gar nicht erwehren«7 –, sah sie doch auch den Schmerz, den er ihrer Mutter bereitete. Später gestand sie, wie negativ seine sexuellen Eskapaden und die folgenden Auseinandersetzungen sie beeinflussten: »Ich hatte schreckliche Angst vor der Ehe.« Außerdem begann sie sich bereits als Teenager Sorgen um die Finanzen ihrer Eltern zu machen.8

Hermanns Karriere entwickelte sich weiterhin wechselhaft und oszillierte zwischen Ruhm und Not. Allmählich merkte Sigrid, dass weder ihr Vater noch ihre Mutter Geschick im Umgang mit Geld besaßen. Die mädchenhaft hübsche, naive Hedwig hatte die Kunst des Haushaltens nie erlernt, während Hermann, der immer auf bessere Zeiten hoffte, enorme Summen in Restaurants ausgab, obwohl sich kaum etwas in der häuslichen Speisekammer befand. Als sie in einem Atelier an der Place Pigalle wohnten, einem »heruntergekommenen, eher schrecklichen und bunten Viertel«, begann Sigrid das Elend anderer verkrachter Künstlerexistenzen aufzufallen. Was dazu führte, dass sie zur aufmerksamen Erwachsenen der Familie wurde, sich selbst das Kochen beibrachte und sich im sparsamen Wirtschaften versuchte.9

»Vermutlich ist mir eine Menge Spaß entgangen«, gab sie offen zu. Allerdings beabsichtigte sie nicht, auf die Verwirklichung ihrer ehrgeizigen Pläne zu verzichten. Nachdem sie das lycée mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, fing sie nicht nur mit professionellem Gesangsunterricht an, sondern schrieb sich auch für Kurse in Geschichte und Internationalem Recht an der Sorbonne ein. Schon zu diesem Zeitpunkt bewies sie den Eifer und die Zielstrebigkeit, die ihre Journalistenkarriere befeuern sollten, und obwohl sie Hermanns schwache Lunge geerbt hatte und wegen Verdachts auf Tuberkulose in ein Luzerner Sanatorium musste, blieb sie stets offen für neue Erfahrungen. Als ihre Eltern ihr in einem Brief mitteilten, dass sie wegen Hermanns Arbeit vorübergehend nach Berlin ziehen würden, beschloss sie, sich zu ihnen zu gesellen, sobald sie genesen wäre.[2]

Als Sigrid in Berlin eintraf, schienen sich ihr zahllose Möglichkeiten zu eröffnen: Dort gab es eine hervorragende Universität, und Berlin »war damals der Ort« für ein Gesangsstudium, sofern es ihr gelang, das dafür nötige Geld aufzutreiben.10 Aber sie brauchte nicht lange, um das Beunruhigende der Stadt zu erkennen. In den Zeitungen, die sie las, wimmelte es von fremdenfeindlichen Leitartikeln. Darin wurde der Kaiser aufgefordert, Deutschland gegen die Expansionsgier seiner europäischen Rivalen zu verteidigen. Gleichzeitig berichteten die jüdischen Freunde ihrer Eltern von einer alarmierenden Zunahme antisemitischer Aktionen in der Stadt, davon, dass man ihre Geschäfte boykottiere und ihnen Hassbriefe schicke. Obwohl die Schultzes nicht allzu viel Wind um Hedwigs Herkunft machten (es ist nicht einmal klar, wann Sigrid erfuhr, dass sie Halbjüdin war), konnte die Familie diese Signale nicht ignorieren. Das Berlin von Anfang 1914 war eindeutig ein potenziell feindseliger Ort.

Sigrids Reaktion auf die unsicheren Zeiten war selbstlos und pragmatisch. Es lag auf der Hand, dass sie und ihre Eltern eine zuverlässige Einkommensquelle benötigten, und so ließ sie ihr Studium ruhen, erwarb eine Basislehrerlaubnis und gab eine Anzeige als private Sprachenlehrerin auf. Hermann, der so große Pläne für seine Tochter gehabt hatte, war zu Unrecht zutiefst enttäuscht. Doch bereits am 3. August musste er zugeben, dass Sigrid Weitblick besessen hatte. Die Kugel, die den Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo tötete, hatte eine rapide Auflösung des ohnehin schon fragilen europäischen Friedens bewirkt, und plötzlich sahen sich die Mittelmächte Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und das Osmanische Reich als Kriegsgegner Russland, Frankreich und Großbritannien gegenüber.

Anfangs wirkte sich der Krieg noch nicht allzu stark auf die Schultzes aus. Sie vertrauten darauf, dass ihre amerikanische und ihre norwegische Staatsbürgerschaft für ihre Sicherheit sorgen würden (beide Länder waren zu diesem Zeitpunkt noch neutral). Hermann verdiente unerwartet gutes Geld von hochrangigen deutschen Auftraggebern, die in Uniform porträtiert werden wollten. Und Sigrid war bester Laune, weil ein norwegisch-amerikanischer Marineoffizier, den sie schon mehrere Jahre kannte, ihr während eines Urlaubs in Berlin einen Heiratsantrag gemacht hatte. Vorsichtig, wie sie später im Hinblick auf ihr Privatleben wurde, nannte sie den Namen ihres Verlobten nicht, deutete allerdings an, dass er die Liebe ihres jungen Lebens gewesen sei, ihr geholfen habe, die Angst vor der Ehe zu überwinden, und dass sie gehofft habe, seine Frau zu werden, sobald der Krieg vorüber wäre.

Zweieinhalb Jahre und mehrere Millionen Todesopfer später jedoch wies noch immer nichts auf ein Ende des Krieges hin, und im April 1917, als die Vereinigten Staaten sich der Entente anschlossen, wurde Sigrids Lage ernst.

Sie und ihre Eltern wurden wie alle amerikanischen Staatsbürger aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Aber ihre Abreise verzögerte sich, weil Hermann in letzter Minute ein lukrativer Auftrag in Hamburg angeboten wurde. Seine Entscheidung, ihn anzunehmen, sollte sich für die gesamte Familie als fatal erweisen. Denn als er dort eintraf, wurde bei ihm Tuberkulose festgestellt, und er musste sich in strikte Quarantäne begeben. Sigrid und Hedwig waren nun allein in Berlin und nicht nur in Sorge um Hermann, sondern sie wurden überdies als feindliche Ausländer eingestuft, was bedeutete, dass sie sich zweimal täglich bei der Polizei melden mussten und ihr Viertel nicht verlassen durften.

Sigrids Leben reduzierte sich auf eine Reihe kleiner Überlebensstrategien: Es gelang ihr, an der Militärpolizei vorbeizuschleichen und ihre wenigen verbliebenen Schüler zu unterrichten, auf dem Balkon ihrer Wohnung Kaninchen zu züchten und diese in der nahe gelegenen Bäckerei gegen Mehl einzutauschen. Im Sommer 1917 schließlich erfuhr sie, dass ihr Verlobter auf hoher See verschollen, sein Schiff höchstwahrscheinlich von deutschen U-Booten torpediert worden war. In dem Moment hätte sie sich beinahe der Verzweiflung ergeben. »Ich glaubte, das sei das Ende meines Gefühlslebens«, erinnerte sie sich.11 Doch weil ihre Eltern nach wie vor ihre Unterstützung benötigten, riss sie sich zusammen. Als sie im Herbst 1917 hörte, dass sich der Bürgermeister von Bagdad in Berlin aufhielt und jemanden suchte, der fließend Englisch, Deutsch und Französisch sprach und für ihn dolmetschen konnte, bewarb sie sich bei ihm.

Diese neue Arbeit sollte eine radikale Veränderung ihres Lebens bewirken. Réouf Bey Chadirchi war reich, adelig und gebildet. Eigentlich in diplomatischer Mission nach Berlin gekommen, beabsichtigte er außerdem, seine privaten Jurastudien an der Universität voranzutreiben, und erwartete von Sigrid, dass sie ihm nicht nur bei Konferenzen, sondern auch in Vorlesungen beistand. Nach drei Jahren reiner Brotarbeit fand Sigrid es aufregend, wieder geistig gefordert zu werden: »Was für eine Freude«, schrieb sie, »die Studien fortzusetzen, die mir so wichtig waren, und sogar noch dafür bezahlt zu werden.« Am Ende verließ Réouf sich so blind auf Sigrids Intelligenz und Fähigkeiten als Dolmetscherin, dass er ihr auch einige seiner politisch brisanteren Aufgaben übertrug.12

Falls man einen Moment festmachen kann, in dem Sigrid im Hinblick auf den investigativen Journalismus Blut leckte, dann möglicherweise den der von ihr eingefädelten Begegnung mit Réoufs schlimmstem Widersacher, dem völkisch-nationalistisch eingestellten General Ludendorff. Ludendorff hatte den Plan ausgeheckt, die jüdische Gemeinde für Deutschlands mangelnde Erfolge im Krieg verantwortlich zu machen, und setzte Réouf unter Druck, bei den arabischen Staaten für diese Interpretation zu werben. Réouf fand die Idee abstoßend, aber da seine Position in Berlin alles andere als sicher war, nahm er Sigrids Vorschlag an, Ludendorff für ihn zu befragen.[3]

Später gab sie zu, dass ihre Befragungsstrategie kühn, aber auch naiv gewesen sei. Zwar hatte sie sich, ausgestattet mit Zigaretten und Dosensardinen, durch Bestechung Zugang zu Ludendorffs Hotelsuite verschafft, es dort jedoch nicht vermocht, ihn zum Zuhören zu bewegen. Sie erinnerte sich: »Einen Beobachter hätte es vermutlich amüsiert, wie ich den General mit Fragen bombardierte, der mit versteinerter Miene versuchte, sich so schnell wie möglich zu entfernen, ohne tatsächlich in Trab zu verfallen.«13 Obwohl es ihr nicht gelang, Réouf in seiner schwierigen Lage zu helfen, bewunderte er ihren Mut, und im November 1918, als der Krieg endete und er nach Bagdad zurückberufen wurde, bat er sie, ihn als seine Ehefrau zu begleiten.

»Unsere Beziehung, die anfangs noch rein beruflicher Natur war, wurde immer vertrauter; du hast mich in jeder erdenklichen Weise beraten und bist mir beigestanden«, schrieb Réouf Sigrid vierzehn Jahre später.14 Aber obgleich sie Réouf mochte, hatte sie kein Interesse daran, ihn zu heiraten, nicht zuletzt deshalb, weil sie nach wie vor um ihren Verlobten trauerte und das noch »viele Jahre« tun sollte.15 Trotzdem hinterließ Réouf, als er abreiste, sowohl eine emotionale als auch eine finanzielle Lücke in Sigrids Leben, und sie spürte seine Abwesenheit besonders intensiv, als auf die Niederlage Deutschlands im Krieg monatelanges revolutionäres Chaos folgte.

Desillusionierte Soldaten und eine radikalisierte Arbeiterschaft gingen auf die Straße, um für eine sozialistische Staatsführung zu kämpfen, und so wurde Berlin im langen, harten Winter 1918/19 zum Schlachtfeld. »Ich beobachtete, wie ein ausgehungerter Mob ein abgemagertes Pferd noch an der Stelle schlachtete, an der es zu Boden ging«, schrieb Sigrid. »Ich hastete die Berliner Straßen entlang, im Kreuzfeuer der Roten auf der einen und der republikanischen Soldaten auf der anderen Seite.«16 Nun war es ihr fast unmöglich, die Wohnungen ihrer Schüler zu erreichen, und da sie nur wenig Geld hatte beiseitelegen können, mussten sie und ihre Mutter oft frieren und hungern. Obwohl sie sich nicht oft über diese Zeit äußerte, sollten die Härte und die Sparsamkeit, die Sigrid damals entwickelte, sie ihr ganzes Leben lang begleiten.[4]

Doch wieder ereignete sich eine glückliche Wendung. Sie bekam einen neuen Job und entdeckte dabei, in welche Richtung sich ihre berufliche Laufbahn entwickeln würde. Im Februar 1919 wurde der amerikanische Journalist Richard Henry Little zum Leiter der Berliner Redaktion der Chicago Tribune ernannt. Nachdem man ihm Sigrid als Dolmetscherin empfohlen hatte, erkannte er genauso schnell wie Réouf, dass ihre Begabung das reine Übersetzen weit überstieg. Also begann er, sie mit kleinen investigativen Aufgaben zu betrauen und sie zu Einsätzen außerhalb Berlins mitzunehmen. »Ich trottete als eifrige Nachwuchsreporterin neben ihm her«, erinnerte sie sich.17 Littles Ahnung, dass Sigrid sowohl die Intelligenz als auch den Biss und Instinkt einer Journalistin besaß, bestätigte sich, als es ihr gelang, sich an den Wachposten vorbei Zutritt zum Marineamt zu verschaffen und sich ein Gespräch mit dem bekanntermaßen reservierten Admiral Reinhard Scheer zu sichern. Im Januar 1920 beschloss man bei der Tribune, die internationale Berichterstattung auszudehnen, und Dick Little und sein wichtigster Reporter Floyd Gibbons bestanden darauf, Sigrid als Assistenzauslandskorrespondentin für Berlin anzuheuern.

Seinerzeit gab es bei amerikanischen Zeitungen oder Zeitschriften nur wenige fest angestellte Frauen und noch weniger, die über etwas anderes als Mode oder Klatsch berichten durften. Die Redaktion der Tribune befand sich im Hotel Adlon, das mit seiner riesigen Marmorhalle, dem Innenhof samt aufwendig gestaltetem Pagodenbrunnen und dem Wintergarten eines der luxuriösesten Etablissements in Berlin war. Weitaus beeindruckender jedoch fand Sigrid das Klappern der Schreibmaschinen und Klingeln der Telefone in den Büros der Zeitung sowie die hektischen Besprechungen, die Dick Little leitete. Ihr war klar, dass man ihr ein seltenes Privileg einräumte, indem man ihr den Vorzug vor dem Trupp rivalisierender junger Männer gab, die sich Hoffnungen auf diesen attraktiven Berliner Posten gemacht hatten. Deshalb war sie darauf bedacht, Dicks Vertrauen mit einem ersten journalistischen Coup zu belohnen.

Friedrich Ebert, der erste gewählte Präsident der neuen Weimarer Republik, hatte Mühe, sich an der Macht zu halten. Die Demütigungen, die der Versailler Vertrag Deutschland auferlegte – die astronomischen Reparationszahlungen, das Wiederaufrüstungsverbot, der Verlust wichtiger Territorien –, wurden als nationale Schande und schmerzende Wunde empfunden. Offiziere, die im Krieg gedient hatten, glaubten nicht mehr an die Existenz jenes Deutschlands, für das sie gekämpft hatten. Und während man Ebert und seine fragile Regierung zu Sündenböcken für diese Entwicklung machte, organisierte eine Gruppe preußischer Aristokraten, Armeegenerale, völkisch-rechter Nationalisten und Anhänger des im Exil lebenden Kaisers einen bewaffneten Staatsstreich zur Einsetzung einer autokratischen Regierung.

Am 13. März hörte Sigrid frustriert die ersten Artilleriefeuersalven auf den Straßen von Berlin. Es war zu gefährlich, die Wohnung zu verlassen, nur noch Notfallanrufe wurden durchgestellt, und sie sah keine Möglichkeit, sich über den beginnenden Putsch zu informieren. Doch plötzlich hastete ein guter Freund namens Dr. Johann, der als nützliche Quelle fungierte, in ihre Wohnung und behauptete, er sei durch den Kugelhagel gerannt, um ihr Neuigkeiten über den Putsch sowie die Namen einiger Anführer mitzuteilen. Aus Angst, dass man ihm gefolgt war und mit Gewehrkolben die Tür einschlagen würde, schloss Johann sich in Sigrids Bad ein. Sie hingegen machte sich umgehend ans Werk. Sie gab sich als Krankenschwester aus und behauptete, die Namen auf Johanns Liste gehörten Ärzten, mit denen sie reden müsse. So hatte sie ihre Interviews und Artikel unter Dach und Fach, als sie wieder bedenkenlos ins Büro der Zeitung zurückkehren konnte.

Dies wurde Sigrids erste Titelstory; in den folgenden drei Jahren sollten die brodelnden Ereignisse der im Umschwung begriffenen Republik noch viele mehr liefern. Die deutsche Wirtschaft kämpfte mit gewaltigen Problemen. 1923 erreichte die Inflation ein so surreales Ausmaß, dass ein Laib Brot 2 Billionen Mark kostete und die Menschen ihr Bargeld in Schubkarren transportieren mussten. Millionen von Arbeitsplätzen gingen verloren; Bettler und verkrüppelte Kriegsveteranen hungerten auf den Straßen. Im Verlauf ihrer Berichterstattung über die Wirtschaftskrise fiel Sigrid und ihren Kollegen ein blasser, stotternder, jedoch merkwürdig faszinierender junger Kriegsveteran auf, der die angstvolle Unruhe der Nation für seinen eigenen Aufstieg nutzte.

Der sogenannte »Bürgerbräuputsch« gegen die Münchner Regierung am 8. November 1923 brachte Adolf Hitler auf die Titelseiten. Die Tribune berichtete tagelang darüber. Sie analysierte die krude, jedoch wirkungsvolle Vision, mit der er seine Anhänger in seinen Bann schlug, die Vision von einem wieder auflebenden rassenreinen Deutschland, zusammengeschweißt durch Blut, Boden und Eisen. Als Sigrid nach München geschickt wurde, um über Hitlers Machtbasis zu recherchieren, wurde ihr erst bewusst, wie breit diese war: Es handelte sich um einen unerwarteten und alarmierenden Schulterschluss der populistischen NSDAP mit Adel, unzufriedenen Studenten, rechtsgerichteten Militärs und reichen Industriellen wie Fritz Thyssen, dessen stahlharte Ansichten zu denen seines Verbündeten General Ludendorff passten. Gerade einmal drei Jahre zuvor hatte Dr. Johann Sigrid gewarnt, die Arroganz, den Fanatismus und die Fremdenfeindlichkeit der nationalistischen Rechten niemals zu unterschätzen; sie lebe noch nicht lange genug in Berlin, um deren Unbarmherzigkeit zu erkennen. Damals hatte Sigrid ihn für melodramatisch gehalten. Inzwischen jedoch erkannte sie – obwohl der Hitlerputsch vereitelt, die Nazipartei verboten und Hitler ins Gefängnis gesteckt wurden –, wie real die Bedrohung der jungen demokratischen Republik war und dass sie sich lediglich in den Untergrund verlagert hatte.

Sigrid war so vertieft in ihre tägliche Arbeit, dass sie gar nicht merkte, wie ihr Chef Dick Little sich in sie verliebte. Er hatte sogar schon mit ihrem Vater, der sich mittlerweile wieder in Berlin aufhielt, über eine mögliche Heirat geredet. Weil Hermanns Tuberkuloseerkrankung sich dem Endstadium näherte, hatte er jedoch Angst, die Tochter, die ihn pflegte und finanziell unterstützte, zu verlieren. Missmutig erklärte er, sie sei zu jung für die Ehe und müsse zuerst »lernen, eine unabhängige Frau zu werden«. Kurz darauf machte Dick Sigrid selbst einen Heiratsantrag und hatte auch bei ihr kein Glück, denn sie achtete ihn lediglich als Mentor und Freund. Als ein neugieriger junger Journalist sie zehn Jahre später fragte, warum sie ledig geblieben sei, deutete sie an, es liege daran, dass sie keinen Mann gefunden habe, der sich mit Dicks Intellekt messen könne – er sei für sie ein unersetzbarer »Gigant«. 1923 wäre für Sigrid eine Heirat weder mit Dick noch mit irgendjemandem sonst eine Option gewesen. Sie war noch nicht über den Tod ihres Verlobten hinweg und nach wie vor durch ihre Eltern belastet, ein mittlerweile gesundheitlich angeschlagenes, verdrießliches Paar, das sich nicht selbst versorgen konnte. »Ich musste mich um meinen Vater und meine Mutter kümmern«, erklärte sie, »und ich wollte meinem Zukünftigen nicht die Kosten aufbürden, die meine Eltern verursachten.«18

Dass Sigrid unbemannt war, gab in der Redaktion der Tribune Anlass zu zahlreichen Spekulationen. Laut einem ihrer Assistenten war sie mit Anfang dreißig eine ausgesprochen attraktive Frau. »Sie sah richtig gut aus, wenn sie sich die Mühe machte, ein hübsches Kleid anzuziehen, etwas mit ihren güldenen Haaren anzustellen [oder] sich zu schminken. Sie wusste, wie sie ihren kleinen, kompakten, energiegeladenen Körper am besten zur Geltung bringen konnte – wenn sie das wollte. Was nicht immer der Fall war.«19 Obgleich Sigrid sich später durchaus wieder verliebte, gab es gute berufliche Gründe, warum es ihr in der Berliner Zeit günstiger erschien, unabhängig zu bleiben. Ihr war klar, dass nur wenige Frauen jenes Maß an Freiheit besaßen, das sie genoss: die Freiheit, bis spät im Büro zu arbeiten und mit Kollegen auszugehen. Bei den Auslandskorrespondenten gab es die Tradition, sich am Abend auf Drinks an der Bar des Adlon zu treffen oder auf einen Teller Spaghetti in der »Taverne«, einem gemütlich verrauchten pseudoitalienischen Lokal, in dem man den neuesten Klatsch austauschte und Bier trank. Solche Zusammenkünfte waren heiter, jedoch auch von Rivalität geprägt: George Seldes, der kurz in der Berliner Redaktion der Tribune arbeitete, erinnerte sich: »Ja, wir waren Freunde … aber auch Konkurrenten … im Adlon konnten wir uns gegenseitig im Auge behalten.« Und Sigrid fiel es leichter mitzumachen, wenn kein Geliebter oder Ehemann sie zu Hause erwartete.20

Die meisten Berliner Journalisten waren Männer, weswegen Sigrid es sich in ihrer Entschlossenheit dazuzugehören angewöhnte, eine kleine weiße Pfeife aus Ton zu rauchen, während ihre Kollegen allesamt Chesterfields und Zigarren pafften. Da sie kaum fünfzig Kilo wog, konnte sie in puncto Alkohol nicht mit den Kollegen mithalten, also instruierte sie den Barkeeper, ihren Orangensaft nur mit einem kleinen Spritzer Gin zu versehen. Allerdings, stellte sie fest, gab es für eine einzelne Frau in diesem ansonsten reinen Männerklub durchaus Vorteile. Niemand ahnte, wie nüchtern sie während der späten Trinkgelage blieb oder wie aufmerksam sie die im Verlauf des Abends durch den Alkohol immer enthemmteren Gespräche verfolgte. Außerdem war Sigrid sich nicht zu schade, wenn nötig ihre Weiblichkeit gewinnbringend einzusetzen. Im Februar 1925, als Präsident Ebert plötzlich erkrankte, gab sie vor, unter Herzrasen zu leiden, um in die Klinik eingewiesen zu werden, in der Ebert behandelt wurde. Dort flirtete sie mit dem behandelnden Arzt, der ihr erzählte, dass Ebert einen Blinddarmdurchbruch erlitten habe, von dem er sich wohl nicht mehr erholen würde. Als schließlich sein Tod verkündet wurde, hatte Sigrid ihre Story Stunden vor den Konkurrenten fertig.

Laut einem Reporter der Tribune lieferte Sigrid nun so viele Storys, dass sie im Berliner Büro inoffiziell als »der Mann an der Kanone« galt. Ihre Fähigkeiten kamen umso besser zur Geltung, als Dick Little die Redaktion einem weit weniger fähigen Journalisten, als er selbst es war, einem gewissen Parke Brown, übergeben hatte.21 Außerdem waren ihre Leistungen Colonel Robert McCormick, dem Herausgeber der Zeitung in Chicago, aufgefallen. McCormick war ein harter Mann aus dem Mittleren Westen, ein früherer Armeeoffizier mit zutiefst konservativen und antisemitischen Ansichten. Sigrid hätte ihre Stelle verlieren können, wäre ihre jüdische Herkunft publik geworden. Ihm ging es primär um die Auflagenhöhe, und er sah, dass Sigrids Artikel die Titelseiten beherrschten. Als er später im Jahr seine Führungskräfte neu sortierte, beschloss McCormick, Sigrid Berlin zu geben. Somit wurde sie die erste Frau, die jemals eine amerikanische Auslandsredaktion leitete.[5]

In den folgenden sechzehn Jahren musste Sigrid lernen, den aggressiven Stil des Colonel und seine Bereitschaft, jede Story aufzupeppen, die ihn langweilte oder nicht zu seinen politischen Ansichten passte, zu tolerieren. Überdies musste sie der Tatsache Rechnung tragen, dass er wie viele politisch rechtsorientierte Amerikaner von Hitlers Griff nach der Macht beeindruckt war. 1933, als McCormick Berlin besuchte, registrierte Sigrid konsterniert seine faszinierte Bewunderung der Naziparaden: »Sein Soldatenherz schlug höher – wie sie marschierten, war wunderschön anzusehen.«22 Doch noch 1925 war sie einfach nur dankbar für das, was der Colonel für sie getan hatte. Ihr neues Ansehen brachte eine eigene Suite im Adlon, ein Team von Sekretärinnen und Assistenten und vor allen Dingen die Freiheit mit sich, selbst zu entscheiden, worüber sie berichten wollte. All das war höchst erfreulich. Trotzdem ließ es sich nicht vermeiden, dass Sigrid mit Menschen in Kontakt kam, die eine Redaktionschefin als Irrtum der Natur erachteten. Doch sie ließ sich nicht den Schneid abkaufen. Laut einem Kollegen war sie am angriffslustigsten, wenn sie »den Ruf und die Rechte ihres Geschlechts verteidigte«.23 Als der Reichspressechef einmal versuchte, sie daran zu hindern, dass sie über eine Zusammenkunft von Unternehmern berichtete, schickte Sigrid ihm eine verächtliche Notiz: »Haben zweihundert Männer etwa Angst vor einer einzigen Frau?« Daraufhin wurde sie nicht nur in den Raum eingelassen, sondern sie behauptete sogar, jeder der »großen Bosse« habe sich bemüht, mit ihr zu reden.

Sigrid brüstete sich gern mit diesem Erfolg, aber obwohl sie nicht zögerte, sich in einen Kampf um gleiche Rechte zu stürzen, teilte sie nur ungern. So erfüllte zum Beispiel die Ernennung von Dorothy Thompson, der gefeiertsten Korrespondentin ihrer Generation, zur Interimschefin der Berliner Redaktion der New York Tribune1927 Sigrid mit Neid. Nicht nur, dass Dorothy Thompson sie vom Thron der Topjournalistin in der Stadt stieß, nein, in einigen Berichten wurde sogar behauptet, besagte Dorothy Thompson, nicht Sigrid sei die erste Frau, der man die Leitung einer Auslandsredaktion übertragen habe.

Ihr Freund und Kollege Bill Shirer sollte Sigrid später ihrer mangelnden Großzügigkeit wegen kritisieren. »Sie hatte auch diese kleinliche Seite«, stellte er fest. Allerdings darf man nicht vergessen, wie hart sie um den Job bei der Chicago Tribune gekämpft hatte und wie groß ihre Furcht war, ihn wieder zu verlieren. So glaubte sie, mit ihrer Berliner Redaktion die gesamte Konkurrenz übertrumpfen zu müssen und sich keinerlei Fehler erlauben zu dürfen. Auf der Jagd nach Perfektion wurde sie leicht frustriert. Gregor Ziemer erinnerte sich, dass täglich »heiße Wogen der Wut, oft auf Französisch« aus ihrem Büro brandeten, wenn einer der jüngeren Journalisten ihren hohen Maßstäben nicht gerecht wurde oder eine der Angestellten mit zu viel Rouge zur Arbeit kam oder bei indiskretem Klatsch erwischt wurde.24

Sigrid neigte zu Jähzorn, aber sie hatte von ihrem Vater auch gelernt, wie man Menschen umgarnte. Laut Ziemer besaß sie von sämtlichen Berliner Journalisten die vielfältigsten Kontakte. Sie wusste, wie wichtig die Kontaktpflege war, und gab jeden Monat große informelle Abendeinladungen. Dabei kamen Lehrer, Gewerkschaftler, Musiker, Künstler, Politiker, Aristokraten und hin und wieder eine Berühmtheit, zum Beispiel der Jagdflieger und Filmstar Ernst Udet, zusammen. Diese Einladungen fanden in der Wohnung statt, die Sigrid sich nach wie vor mit ihrer Mutter teilte, und Sigrid bereitete die Speisen, eine Abfolge mitteleuropäischer Delikatessen – Kaviar auf winzigen Kartoffelpfannkuchen, dünne Knochenmarkscheiben auf Toast Melba – stets selbst zu und servierte sie, wie Hermann es ihr beigebracht hatte, mit den dazu passenden Weinen.

Ende der zwanziger Jahre hatte Sigrid sich schließlich in der Berliner Gesellschaft hochgearbeitet. Ihre Verfasserangabe unter Artikeln war bekannt, Einladungen zu ihren allmonatlichen Soireen waren begehrt. Wenn sie sich, die kleine Tonpfeife in der Hand, geistreich und scharfzüngig mit Freunden unterhielt, besaß sie nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem mürrischen, unsicheren Teenagermädchen, das sich Sorgen um die Ehe der Eltern gemacht hatte. Ihre dichten honigblonden Haare waren kurz geschnitten und umrahmten ihr ausdrucksstarkes ovales Gesicht, wodurch ihre strahlenden, tiefliegenden Augen gut zur Geltung kamen. Obwohl sie sich eher achtlos kleidete, stammte alles, was sie trug, aus den Modeboutiquen am Kurfürstendamm. Und trotz ihrer vergleichsweisen Jugend flößte sie den Korrespondenten, die frisch in Berlin eintrafen, so viel Respekt ein, dass sie sie »Chefin« nannten.

Sigrid Schultzes Aufstieg verlief parallel zu dem Deutschlands. Umfangreiche amerikanische Kredite hatten die Wirtschaft in Gang gebracht, es gab Jobs, und ein Reformpaket mit populären Maßnahmen zur Belebung des Arbeitsmarktes und des sozialen Standards hatte sowohl die extreme Linke als auch die extreme Rechte geschwächt. Im neonhellen Zentrum von Berlin feierte man die Goldenen Zwanziger; Kultur und Entertainment stellten sogar die Pariser Rive Gauche in den Schatten. Josephine Baker tanzte fast oder ganz nackt auf der Bühne des Theaters des Westens; in den Kinos wurde Fritz Langs visionärer Film Metropolis gezeigt; Kurt Weills und Bertolt Brechts lasziv-subversive Dreigroschenoper brach sämtliche Kassenrekorde, und die bunten Bars und Kabaretts um den Nollendorfplatz machten rund um die Uhr ein Bombengeschäft.

Die schimmernde Blase vermittelte die Illusion von Dauerhaftigkeit. Aber 1928 riet Gustav Stresemann, der liberal gesinnte Reichsminister des Auswärtigen, Sigrid, sich vor Hitler und seiner kurz zuvor gegründeten Partei in Acht zu nehmen. Die Nazis waren nicht nur aus ihrem vorübergehenden Exil zurück, sondern besaßen nun ein Manifest – Mein Kampf –, in dem Hitler seinen Plan zur Umgestaltung Deutschlands beschrieb: Man müsse die »feige und korrupte« Demokratie zu Fall bringen, die Landesgrenzen ausweiten, um »Lebensraum« für die Bürger zu schaffen, und die Nation von sämtlichen »entarteten« rassischen Elementen reinigen.

Dabei handelte es sich letztlich um Aufwiegelung zu extremer verfassungswidriger Gewalt, verpackt in eine wüste Mischung aus Mystizismus und Fremdenfeindlichkeit. Stresemann wies Sigrid darauf hin, dass die Nazis auf gefährliche Weise versuchten, sich als demokratische Partei zu etablieren. Nun setzten sie auf Politik, nicht mehr auf Putsch, und bauten Schritt für Schritt Kandidaten für die Wahl auf. 1928 errangen sie lediglich zwölf der 491 Reichstagssitze, aber ihre landesweite Kampagne hatte ihnen eine fanatische Gefolgschaft eingebracht. Als der amerikanische Aktienmarkt zusammenbrach und auch die deutsche Wirtschaft mitriss, war der Moment gekommen, diese Anhänger zu mobilisieren.

Vor der Wahl 1930 reiste Hitler unermüdlich zu Massenveranstaltungen durchs Land. Die Reden, die er hielt, ergaben wenig Sinn, da er willkürlich von Russland unterstützte Kommunisten, amerikanische Kapitalisten und eine internationale Verschwörung der Juden für die Wirtschaftskrise verantwortlich machte. Doch sein Versprechen, Deutschland neu zu erfinden, eine Weltmacht zu erschaffen, ein Drittes Reich aufzubauen, das Europa tausend Jahre lang beherrschen würde, war genau das, was die Verängstigtsten, Wütendsten und Unwissendsten im Publikum hören wollten. Die Regierung unter Reichspräsident Hindenburg schien hilflos zuzusehen, wie Deutschland in den Abgrund der frühen 1920er Jahre zurückstürzte. Erneut wimmelte es in den Städten von Bettlern und Prostituierten, und Obdachlose vegetierten in Pappkartonsiedlungen dahin. Als die Deutschen im September 1930 an die Wahlurnen gingen, berichtete Sigrid, die Nazis hätten »einen gewaltigen Sieg« errungen; sie hatten fast ein Viertel der Reichstagssitze für sich gewonnen.25

Noch konnte Sigrid Hitler als Politiker nicht ernst nehmen. Er erschien ihr wie ein ungehobeltes »faschistisches Schreckgespenst«, ein Demagoge, »trunken von seinen eigenen Worten«, und so schlug sie das Angebot eines Exklusivinterviews mit ihm aus. Nicht zuletzt deshalb, weil der Pressesprecher der Nazis Geld von ihr wollte, zehn Cent pro Wort.26

Die Partei selbst jedoch unterschätzte sie nicht. Sie fragte einen ihrer Assistenten, einen schmalen, Monokel tragenden Preußen namens Alexander von Schimpff, welcher der Nazioffiziellen »genug Manieren besitze, um … zum Essen eingeladen zu werden«27, damit sie mehr über Pläne und Politik der Partei erfahren könne. Schimpff empfahl Hermann Göring, den hochdekorierten Jagdflieger und Vizechef der Partei, weil er ein Frauenfreund und stadtbekannter Schlemmer war. Als Sigrid in ihr schönstes Kleid schlüpfte und sich mit Göring im besten Restaurant traf, das sie sich von ihrem Budget leisten konnte, präsentierte er sich ihr genau so, wie Schimpff ihn ihr beschrieben hatte: eitel, dickbäuchig, ein zuckersüßes Lächeln auf den Lippen. Bereitwillig nahm er eine zweite Einladung an, diesmal zu einer ihrer Soireen, und reagierte exakt so, wie sie es sich erhofft hatte, als sie ihn neben der schönen, geistreichen amerikanischen Schriftstellerin Katherine Anne Porter platzierte. Da er danach ganz erpicht darauf war, eine neuerliche Einladung zu erhalten, um »sein Glück« bei Katherine Anne Porter zu versuchen, erklärte er sich gern bereit, sich weiter mit Sigrid zu treffen und informell über die politischen Pläne seiner Partei zu sprechen.

Göring war »überaus wertvoll für mich«, gestand Sigrid.28 Indem sie seinem Ego schmeichelte und ihm versprach, dass ihre Zeitung alles, was er als Lüge erachtete, zurücknehmen würde, verleitete sie ihn dazu, ihr ausgesprochen sensible Informationen zu enthüllen. Die Beziehung zu ihm war wesentlich für sie, weil nicht einmal sie sich so sehr verstellen konnte, dass es ihr gelungen wäre, eine ähnliche zu Hitler aufzubauen. Das erste Mal begegnete sie dem Anführer der Nazis persönlich, als sie mit Göring im Hotel Kaiserhof saß. Unruhe in der Lobby signalisierte, dass Hitler zu Tee und Gebäck eingetroffen war (seine Lieblingsmahlzeit), und Göring stand schwerfällig auf, um ihm Sigrid vorzustellen. Dies hätte der Moment sein können, in dem sie sich bei Hitler einschmeichelte. Doch sie gab zu, dass sie es, als Hitler sich herabbeugte, um ihr die Hand zu küssen, und ihr dabei »intensiv« in die Augen schaute, nicht schaffte, ihre instinktive Abneigung zu verbergen. »Ich erstarrte in seiner Gegenwart«, schrieb sie. Der »vulgär« schwungvolle Kuss widerte sie genauso an wie die Haartolle, die ihm in die blasse Stirn fiel, und der stechende Blick seiner wasserblauen Augen. Sie merkte, dass Hitler ihr Zurückweichen registrierte – »er besaß einen ausgezeichneten Instinkt dafür, ob Menschen positiv auf ihn reagierten« –, und erkannte sofort, dass er weder vergab noch vergaß. Bei sämtlichen späteren Begegnungen begrüßte Hitler sie lediglich mit einem kühlen Handschlag, und als er ihr das erste formelle Interview gewährte, instruierte er seinen persönlichen Adjutanten Rudolf Heß, im Raum zu bleiben und das Gespräch mitzuverfolgen. »Zwischen ihnen fand … ein merkwürdiger Austausch statt«, schrieb Sigrid. »Heß starrte Hitler die ganze Zeit über an, als wollte er ihn hypnotisieren.«29

Während Hitler Sigrid gegenüber distanziert blieb, half Göring ihr, den Kontakt zu anderen prominenten Nazis herzustellen. »Man kann erstaunlich unheimliches Zeug über die Hitler-Anhänger berichten«, teilte sie George Scharschug, dem Telegrafenredakteur der Zeitung, mit, aber sosehr sie auch versucht war, in ihren Artikeln Sensationelles zu schreiben, wusste sie doch, dass es wichtiger war, die Vorgehensweise der Partei zu begreifen.30 Sie lernte, Joseph Goebbels, einen dunklen, schlanken Mann, der hinkte und dessen messianische Genialität als Propagandachef sich von seinen misslungenen literarischen Ambitionen und seinem pathologischen Hass auf Juden herleitete, richtig einzuschätzen. Ernst »Putzi« Hanfstaengl, den Auslandspressechef der Partei, einen früheren Harvard-Studenten, mochte Sigrid fast; seine albernen Scherze und liebenswert aufrichtigen Versuche, die Forderungen seiner Vorgesetzten mit denen der Auslandspresse in Einklang zu bringen, ließen ihn in ihren Augen als einen der erträglicheren Nazis erscheinen, obgleich sie seine Schürzenjägerei verachtete.

Es erstaunte sie immer wieder, wie leicht sie diese Nazis hinters Licht führen konnte. Ihre frühen Artikel über die Partei speisten sich aus verblüffend offenen Äußerungen darüber, wie ihre Mitglieder planten, die Macht zu ergreifen und einen »blutigen« Krieg gegen Bolschewiken und Juden zu führen. Im Anfangsstadium ihrer Reichstagskarriere waren Göring und seine Genossen zu begierig auf Publicity, um sich bewusst zu sein, welchen Schaden sie ihrer Partei durch solche Äußerungen zufügten. Erfahrenere Politiker jedoch waren aufgrund der feindselig-scharfsinnigen Berichterstattung Sigrids alarmiert. 1932 suchten Reichskanzler Franz von Papen und sein Kabinett der Barone die Unterstützung der Nazis, weil sie die deutsche Verfassung demontieren und die Herrschaft der Monarchie wiederherstellen wollten. Als Sigrid diesen Plan enthüllte, erfolgten die Reaktionen prompt. Eine anonyme Morddrohung flatterte ihr ins Haus, und im Herbst traf ein formelles Ultimatum vom Reichsministerium des Auswärtigen ein: Wenn sie ihre Berichterstattung künftig nicht moderater gestalte, würde sie abgeschoben werden.

Ein neues Gesetz ermöglichte es dem Staat, jeden Ausländer auszuweisen, der den Ruf Deutschlands zu schädigen drohte. Doch Sigrid ließ sich nicht einschüchtern und schrieb McCormick, bestimmt werde man nicht das Risiko eingehen, es auf sie anzuwenden. Das wäre zu »dramatisch, und außerdem wäre dann allen klar, dass Deutschland vom Adel regiert wird«.31 Allerdings glaubte sie nach wie vor, das Land werde von Männern geführt, die sich etwas aus der internationalen Meinung und einer grundsätzlichen Rechtsstaatlichkeit machten. Sie ahnte nicht, wie schnell sich die politische Lage wandeln konnte. Obwohl von Papen gezwungen wurde, als Kanzler zurückzutreten, besaß er nach wie vor enormen politischen Einfluss. Es gelang ihm, Reichspräsident Hindenburg davon zu überzeugen, dass er am meisten Aussicht hatte, an der Macht zu bleiben, wenn er eine Allianz zwischen Nazis und Adelselite einfädelte. Zu diesem Zweck schlug er vor, Hitler den Posten des Kanzlers zu überlassen. Seiner Ansicht nach ließe sich der Anführer der Nazis leicht manipulieren, sobald er einmal im Amt wäre, besonders wenn er, von Papen, zum Vizekanzler ernannt werde und die Strippen ziehen könne.

So stieg Hitler am 30. Januar 1933 in die zweitmächtigste Position Deutschlands auf. Einige Journalisten und Politiker beeilten sich, von Papens gewitztes Vorgehen und seinen Weitblick zu loben, aber sie unterschätzten Hitlers Mangel an Moral und seine Schläue. Der Naziführer benötigte weniger als zwei Monate, um zu demonstrieren, dass er sich nach niemand anders richten würde als nach sich selbst. Nachdem ein Brandanschlag auf den Reichstag verübt worden war – möglicherweise inszeniert von Göring, jedoch einem »geistesgestörten niederländischen Kommunisten« in die Schuhe geschoben –, nutzte Hitler die Panik, um ein Ermächtigungsgesetz durchzudrücken. Das erlaubte ihm, ohne Zustimmung des Parlaments und außerhalb des Verfassungsrechts zu agieren.[6]