Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Neuer Weg

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

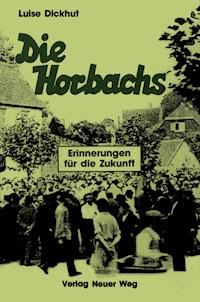

"Die Horbachs" - das ist die Geschichte einer Hattingen Arbeiterfamilie, die sich durch Kaiserreich und Weimarer Republik hindurch, über Faschismus und II.Weltkrieg hinweg und auch im Nachkriegsdeutschland der Besatzungsmächte die Perspektive auf ein besseres Leben für alle Werktätigen kämpferisch bewahrt hat. Aus ihrem persönlichen Erleben heraus gestaltet Luise Dickhut, geboren 1910, vor dem Hintergrund der ersten Hälfte unserers Jahrhunderts die Erringerungen einer werktätigen Frau für die Zukunft ihrer Klasse.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 351

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Luise Dickhut

Die Horbachs

Erinnerungen für die Zukunft

Luise Dickhut

Die Horbachs

Erinnerungen für die Zukunft

Verlag Neuer Weg

Luise Dickhut

Die Horbachs Erinnerungen für die Zukunft

November 1986

Neuer Weg Verlag und Druck GmbH

Schwerinstraße 6, 4000 Düsseldorf 30

Gesamtherstellung: Neuer Weg Verlag und Druck GmbH

Rellinghauser Straße 334, 4300 Essen 1

ISBN: 3-88021-150-7

Inhalt

Meine Eltern, Kinder des Volkes

Der Kapp-Putsch 1920 und seine Folgen

Die politische Lage der zwanziger Jahre und der Kampf der KPD

Ein Kind revolutionärer Eltern

Mein Leben auf der Insel Madeira

Faschismus, Krieg und Ende des »Tausendjährigen Reiches«

Nachkriegsjahre — Hoffnungen und Enttäuschung

Kommunalpolitik unter den besonderen Bedingungen der Nachkriegssituation

Ein Nachwort

Meine Eltern, Kinder des Volkes

Meine Mutter: Von einer Christin zur Sozialdemokratin

Ich muß zuerst von meiner Mutter sprechen. Emma Rödelbronn war ein lebensfroher Mensch. Schon als Kind hatte sie sich hohe Ziele gesteckt.

Mit Vorliebe erzählte sie, wie gern sie im Freien spielte, wenn der Wind so recht aus vollen Backen blies. Dann ging sie auf den kleinen Hügel hinter dem Haus, band ihre Kittelschürze verkehrt herum um, faßte beide unteren Enden der Schürze und wartete auf den richtigen Windstoß. Sobald der ihre Schürze blähte, ging es in hohen Sprüngen abwärts, die Kraft des Windes nutzend. Wenn ihre Mutter sie fragte: »Was machst du da?«, antwortete sie: »Mama, ich will fliegen.«

Ein fröhliches Arbeiterkind

Trotzdem stand sie immer mit beiden Beinen fest auf der Erde. Dafür sorgten schon die täglichen Sorgen, die im Hause herrschten und die die Kinder mittragen mußten. Die sieben Geschwister hatten schon früh für den Lebensunterhalt mit zu sorgen.

Bevor Emma in die Schule ging, ging sie zu einem Schreibwarenhändler und wusch das Geschirr ab. In der großen Schulpause, wenn die anderen Kinder spielten, rannte sie wieder dorthin und erledigte irgendeine andere Arbeit. Dafür bekam sie ihr Frühstücksbrot und die Schulhefte.

Ihre Schwestern, meine Tanten Anna und Berta, hatten auf ähnliche Weise für ihr Frühstück zu sorgen. Der ältere Bruder, mein Onkel Gustav, belieferte die Zweigläden des Apothekers in den Nachbarorten. Der Knirps trug zu diesem Zweck eine Kiepe auf dem Rücken. Dafür durfte er unter anderem die abgeschnittenen Brotkrusten der Apothekerfamilie essen. »Gustav ist unser Krustenfresser«, so wurde er einmal von der Dame des Hauses ihrem Kaffeekränzchen vorgestellt.

Auf dem Dorfe wurde früher nur Plattdeutsch gesprochen. Das brachte in der Schule oft Probleme mit sich, denn dort wurde Hochdeutsch verlangt. So geschah eines Tages in der Gesangsstunde folgendes: Weil Mutter ein fröhliches Kind war, hat sie auch immer aus voller Brust gesungen. Der Lehrer spielte auf der Geige, und die Kinder sangen dazu.

Plötzlich hieb ihre Platznachbarin ihr einen kräftigen Stoß mit dem Ellbogen in die Seite. Die Reaktion der Mutter blieb nicht aus. Sie schlug zurück. Und schon kam der Lehrer mit erhobener Hand wütend auf die beiden zu. Mutter, ihren Kopf mit den Händen schützend, sagte: »Die Lehmann, die stoßte mir.« Und die andere sagte: »Die Rödelbronn, die sung so laut.« Der Lehrer ließ auf der Stelle seinen Arm sinken und kopfschüttelnd wiederholte er: »Stoßte mir ... sung so laut ..., Kinder, Kinder, was für ein Deutsch!« Er war entmachtet und strafte nicht.

Dieser Schulkameradin hat Mutter öfter an freien Nachmittagen geholfen, die Zeitung der gewerkschaftlich organisierten Bergarbeiter auszutragen. Mit ihr zusammen hat sie am Wegesrand sitzend die Forderungen der streikenden Bergarbeiter buchstabiert.

Die Bergarbeiter streikten unter anderem für die Errichtung einer Waschkaue auf der Zeche »Alte Hase« in Sprockhövel. Beide Kinder fanden, daß es eine gute Forderung war.

Damals kamen die Bergarbeiter nämlich noch alle so schwarz, wie sie aus der Grube kamen, nach Hause. Zu Hause mußten sie den Kohlenstaub von ihren Körpern waschen. Das war eine große Belastung für die ganze Familie. Das Wasser mußte meistens vom Brunnen oder von der Pumpe geholt, auf dem Ofen erhitzt und in eine große Bütt gegossen werden. In die einzige, geheizte Stube wurde diese Bütt gestellt. Die Kinder mußten die Stube verlassen, auch im Winter, damit der Vater sich waschen konnte. Darum streikten die Bergarbeiter für eine Waschkaue in der Zeche. Die Kinder erkannten sofort, daß so ein Streik eine gute Sache ist.

Wenn sich heute die jungen Menschen in den Betrieben nach Feierabend duschen, dann denken sie wahrscheinlich nicht daran, daß ihre Urgroßväter die sanitären Anlagen im Streik erkämpft haben.

Der Weg ins harte Leben

Als Mutter aus der Schule entlassen wurde, kam sie zu einem Bauern in Dienst. Schnell lernte sie, als 14jährige, die sechs Kühe zu melken — vor dem Frühstück, versteht sich. Dann kam sie zu einem Bäcker, wo sie vor Morgengrauen aus dem Bett und in die Backstube mußte.

Schließlich wollte sie auch den feinen Haushalt kennenlernen. Sie trat bei einer Elberfelder Adelsfamilie in Dienst. Hier bekam sie wenig zu essen und eine so minderwertige Nahrung, daß die Gnädige nach einer gewissen Dienstzeit den Arzt kommen und Mutter untersuchen ließ. Während die Herrin den Verdacht auf Schwangerschaft äußerte, stellte der Arzt eine hochgradige Blutarmut fest. Den Rat, viel Milch zu trinken, gab die Herrin an ihre Magd weiter, ohne die Milch zur Verfügung zu stellen.

Eines Morgens trug Mutter den Kaffee für die Herrschaft ins Speisezimmer. Die Fenster des Zimmers waren weit geöffnet. Draußen weideten einige Kühe. Das Muhen der Kühe scholl ins Zimmer herein. Da sagte Herr von Bechem zu ihr: »Emma, Ihre Schwester hat Sie gerufen«, worauf sie schlagfertig sagte: »Nein, Herr von Bechem, das war Ihr Bruder, der Ochse.«

Als nach einiger Zeit eine Schimpfkanonade über sie hereinbrach wegen einiger Äpfel, die sie gekauft hatte, die aber dem Geschmack der Herrin nicht entsprachen, knallte Mutter ihr die Äpfel einen nach dem anderen vor die Füße, packte ihre Siebensachen und verließ das Haus. Sie hatte genug von den »feinen Leuten«.

Das hatte allerdings einen Haken: Damals war die Gesindeordnung noch in Kraft, die erst 1918 durch die Revolution aufgehoben wurde. Sie regelte gesetzlich die Pflichten der unverheirateten Dienstpersonen und besagte unter anderem, daß eine vierteljährliche Kündigungsfrist einzuhalten sei und dieselbe immer nur am Ende eines Dienstjahres ausgesprochen werden konnte. Hatte man diesen Zeitpunkt versäumt, war man für ein weiteres Jahr gebunden. Verstöße gegen die Gesindeordnung wurden gesetzlich geahndet. Mutter hätte durch polizeiliche Gewalt zurückgebracht werden können.

Die Gesindeordnung wurde am 8. November 1870 von der Monarchie für sämtliche preußischen Provinzen erlassen. Besonders schwer lastete sie auf den Landarbeitern und Hausangestellten, den »Knechten und Mägden«, wie man sie damals nannte. Sie besaßen kein Koalitionsrecht, konnten sich also nicht organisieren, um für Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen zu kämpfen. So lebten sie in Verhältnissen, die der Leibeigenschaft gleichkamen. Ihr Arbeitstag begann am frühen Morgen und endete spät in der Nacht. Schon das »Erfurter Programm« der SPD von 1891 forderte die rechtliche Gleichstellung dieses Personenkreises mit den gewerblichen Arbeitern.

Ein weiterer Nachteil für Dienstboten bestand in der Tatsache, daß das Weihnachtsgeschenk, meistens ein Kleidungsstück, Bestandteil des Jahreslohnes war. Da Mutter kurz nach Weihnachten die Stelle verlassen hatte, holte ein Polizist das Weihnachtsgeschenk, ein Kleid, wieder bei ihr ab. Auf weitere Maßnahmen verzichtete die Gnädige großzügig. Immerhin war Mutter um einen nicht unbedeutenden Teil ihres Jahreslohnes betrogen worden, denn das Geschenk galt für das vergangene Jahr, für schon geleistete Arbeit.

Dann ging Mutter als Dienstmagd in eine Gastwirtschaft. Oft hat sie uns erklärt, warum das nächste Haus an der Zeche eine Gastwirtschaft war. Viele Bergarbeiter kehrten da ein, um den Kohlenstaub, der ihnen im Halse steckte, hinunterzuspülen. Ein großer Teil ihres Lohnes blieb in der Gastwirtschaft, und viele Kumpel waren tief verschuldet.

Die nächste Stelle, die Mutter antrat, war im Haushalt eines Lebensmittelgroßhändlers in Blankenstein. Ab da nahm ihr Leben eine Wende: durch die Bekanntschaft mit Karl Horbach, ihrem späteren Ehemann.

Mein Vater — ein klassenbewußter Arbeiter

Unser Vater war. schon in ganz jungen Jahren in die Gewerkschaft und in die SPD eingetreten. Als 14jähriger hatte er seine Mutter verloren. Unter ihm waren noch vier Geschwister, davon ein Säugling. Sein Vater war dem Leben nicht gewachsen und nur glücklich und umgänglich, wenn er betrunken war. Das ganze Gottvertrauen, in dem Vater erzogen worden war, brach unter diesen Umständen schnell in sich zusammen. Wie verlogen war doch das Wort: »Wo die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten.«

Mit 16 Jahren verließ unser Vater das Elternhaus für immer und wurde alsbald in der Arbeiterbewegung aktiv. Oft hat er uns erzählt, was er als junger Aktivist erlebt hat. Zum Beispiel beim Flugblattverteilen für die Freie Gewerkschaft und die SPD.

Zu jener Zeit gab es noch keine Briefkästen an den Häusern. Man trug das Flugblatt in die Wohnungen und gab es persönlich ab. In der ersten Zeit gab Vater das Flugblatt zuerst beim Parterrebewohner ab und stieg dann die Treppen hinauf. Da passierte es öfter, wenn er wieder herunterkam, daß auf den unteren Etagen ein rückständiger, verhetzter Arbeiter stand und ihn mit einem Knüppel oder einem Topf Wasser empfing. Deshalb änderte Vater seine Taktik und gab das Material zuerst oben ab.

Schlimmer war es am Arbeitsplatz. Die Freien Gewerkschafter waren alle bekannt, weil sie für ihre Gewerkschaft agitierten, Mitglieder warben und die Mitgliedschaft in der christlichen Gewerkschaft ablehnten. Das brachte Nachteile bei der Arbeit. So wurde Vater immer die schwerste Arbeit, die dazu noch am schlechtesten bezahlt wurde, zugeteilt. Jedenfalls hatte Vater, als er Mutter kennenlernte, schon seine Erfahrungen im Klassenkampf gesammelt.

In jene Zeit fiel auch eine Reichstagswahl. Die SPD hatte den Bergarbeiterführer Otto Hue als Kandidat aufgestellt.

Unsere Mutter ging des Sonntags morgens in die Kirche. Hauptsächlich, um als Dienstmädchen die Freistunde zu genießen; aber sie war auch gläubig. Da hörte sie zu ihrem Erstaunen den Pfarrer von der Kanzel heruntersagen: »Und nun, meine liebe Gemeinde, ein Wort zur Wahl. Wählen Sie nur einen christlichen Vertreter des Volkes und keinen von den roten Volksverführern, die in der einen Tasche den Revolver und in der anderen die Schnapsflasche haben und den roten Schlips um den Hals tragen. Sie sind Deutschlands Untergang.«

Wie ein Blitz schoß es ihr durch den Kopf: Du hast gelogen! Mein Karl ist kein Trinker, und einen Revolver trägt er auch nicht mit sich herum. Und auch keinen roten Schlips! Alle drei Merkmale passen nicht auf meinen Karl. Ihr Vater war Trinker und Vaters Vater ebenso. So richtete sie ihre Wachsamkeit bei der Partnerwahl genau darauf, daß dieser kein Trinker sei. Man kann sich denken, daß der Gesprächsstoff für diesen Sonntag nachmittag gesichert war.

Immer wieder gab die heuchlerische Gesellschaft selber dem Vater die Argumente in die Hand. So löste er Mutter Schritt für Schritt in überzeugender Weise von den Ängsten, die die Kirche und die Polizei in ihr erzeugten. Doch bis zur überzeugten Sozialistin beziehungsweise Kommunistin und ihrem aktiven Einsatz für ihre Ideale war noch ein weiter Weg über bitterste Lebenserfahrungen zu gehen.

Mutters Glaube wird erschüttert

Als die beiden am 14. Juni 1907 heirateten, waren sie immer noch Mitglieder der evangelischen Kirche, wobei der Vater längst nicht mehr gläubig war. Ihr zuliebe willigte er in die kirchliche Trauung ein, versäumte aber aus Unwissenheit, die notwendigen Formalitäten zu erledigen.

So kamen sie am Hochzeitstag vor die verschlossene Kirchentür. Jemand lief zum Küster und fragte nach dem Pfarrer. Der war im Garten bei der Arbeit. Daß er trotzdem kam und sich nach einigem Hin und Her entschloß, die Trauung dennoch zu vollziehen, muß man ihm hoch anrechnen.

Die feierlichen Gefühle der Braut erhielten zu dem ersten Dämpfer, der verschlossenen Kirchentür, gleich noch einen zweiten: An den Schuhen des Pfarrers hingen dicke Klumpen Gartendreck, die der Talar nicht verdeckte. Das dämpfte die feierliche Stimmung der Braut ganz beträchtlich.

Nach vollzogener Trauung, als das Brautpaar vom Altar zur Kirchentür schritt, bemerkte Mutter, daß der Pfarrer hinter ihnen herging. Bescheiden, wie sie war, und ans Dienen gewöhnt, trat sie zur Seite und wollte dem Pfarrer den Vortritt lassen. Der aber hob ungeduldig beide Hände über seinen Kopf und fuchtelte in Richtung Kirchentür: »Gehen Sie! Gehen Sie!« sagte er mit grimmigem Blick zu ihr.

So fühlte sie sich an ihrem Hochzeitstag aus der Kirche geworfen. Aber das war nicht der entscheidende Anlaß für ihren Austritt aus der Kirche.

Nun waren sie verheiratet, und getreu der kirchlichen Verpflichtung »Seid fruchtbar und mehret euch« kamen nach einem guten Jahr Zwillinge — meine Geschwister Else und Karl — an. Nach knapp einem weiteren Jahr kam das dritte Kind, meine Schwester Grete. Und noch einmal verging ein Jahr, und das vierte Kind war da. Das war ich.

Die Lebensbedingungen waren miserabel. Der Vater hatte eine schlechte, schwere Arbeit auf der Zeche, die wenig einbrachte. Er stand bis über die Knie im Wasser, Bronchialkatarrh und stets entzündete Augen waren die Folge. Nachbarn und Kollegen bearbeiteten ihn, er solle aus der Freien Gewerkschaft austreten und in die christliche eintreten, um eine erträglichere und besser bezahlte Arbeit zu bekommen. Aber sich verkaufen, seine Gesinnung aufgeben — nein! Das wollten meine Eltern nicht. Es kam so weit, daß die Milch für die kleinen Kinder abbestellt werden mußte.

Nicht enden wollende Diskussionen über Gottes Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und die Notwendigkeit, ein gerechteres Leben erkämpfen zu müssen, brachten die Mutter Schritt für Schritt zur sozialistischen Weltanschauung.

Wenn es einer Mutter trotz ehrlicher, harter Arbeit am Notwendigsten für ihre Kinder mangelt, sie nicht gerade mit Dummheit geschlagen ist und auch noch einen proletarischen Klassenkämpfer an ihrer Seite hat, dann lernt sie das richtige Denken schnell.

Die Eltern waren drei Jahre verheiratet, da starb meine Großmutter mütterlicherseits. Sie hinterließ noch vier unversorgte Söhne. Eine Tante nahm zwei von ihnen zu sich und meine Mutter die beiden Älteren. Nun mußte sie zur Mittagszeit an drei verschiedene Betriebe den Henkelmann bringen. Aber nicht lange.

Der I. Weltkrieg bricht los

1914 brach der I. Weltkrieg aus. Schon seit Jahren hatten die deutschen Imperialisten eine aggressive Außenpolitik betrieben, von Eroberungsdrang gekennzeichnet. Die fünf Milliarden Goldfranken, die Bismarck 1871 aus dem besiegten Frankreich herausgepreßt hatte, hatten zu einem großen wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland geführt. Zur Ruhrkohle war das Erz Lothringens gekommen; damit war die Grundlage für die Vergrößerung der Schwerindustrie geschaffen. Mit Hilfe des französischen Geldes wurden Fabriken, Hüttenwerke, Bergwerke, hauptsächlich Großbetriebe, errichtet.

Von 1870 bis 1879 wurden neue Eisenbahnlinien von insgesamt 15 305 km Länge in Deutschland gebaut. Die Kohleförderung stieg in wenigen Jahren um das Vierfache, die Stahlgewinnung um das Achtfache.

Der Vorsprung der englischen und französischen Wirtschaft wurde eingeholt, zum Teil überholt. Eine so stark entwickelte Industrie brauchte Absatzmärkte, billige Rohstoffquellen und billige Ausbeutungsobjekte.

»Doch ach, das deutsche Bürgertum erschien am kapitalistischen Speisetisch, als alle Plätze besetzt waren«, schreibt Lenin. Die Erde war bereits aufgeteilt und in festem Besitz anderer nationaler Kapitalistengruppen; Kolonialmächte hatten sich längst gebildet. So forderten die Deutschen die Neuverteilung der Kolonien und rüsteten gewaltig auf, um sich einen größeren Anteil an der Welt zu erobern. Klar und unmißverständlich sprachen die kapitalistischen Politiker ihr Ziel aus. So 1897 der Staatssekretär des Auswärtigen, von Bülow, im Reichstag: »Deutschland hat lange genug zugesehen, wie andere Mächte die Welt unter sich aufteilen. Es muß sich nun auch einen Platz an der Sonne sichern.«

Als 1897 in China, wo Krupp bereits eine Niederlassung hatte, deutsche Missionare ermordet worden waren, frohlockte Kaiser Wilhelm II.: »Endlich haben uns die Chinesen den so lange ersehnten Grund und Zwischenfall geboten. Hunderte von Kaufleuten werden aufjauchzen in dem Bewußtsein, daß endlich das deutsche Reich festen Fuß in Asien gewonnen hat.«

Deutsche Truppen landeten in diesem Gebiet, verübten grausame Gewalttaten und erzwangen von der chinesischen Regierung einen Pachtvertrag für 99 Jahre über das Gebiet von Kiautschou. Von hier aus hofften sie, einen größeren Brocken chinesischen Landes zu erobern.

Als 1911 der Sultan von Marokko von Aufständischen in Fez eingeschlossen war, schickte Kaiser Wilhelm II. das Kanonenboot »Panther« nach Agadir an der Küste Marokkos. Frankreich hatte Marokko annektiert, und es drohte ein Krieg mit Frankreich. Deutschland mußte ein Jahr später das französische Protektorat anerkennen.

Die Arbeiterbewegung im Kampf gegen die Kriegsgefahr und der Verrat der SPD-Führer

Mutter nahm nun an den Versammlungen der SPD und an allen Diskussionen teil. Sie erkannte die Kriegsgefahr, vertraute andererseits auf die Kraft der erstarkten Arbeiterbewegung, auf die II. Internationale. Auf dem Kongreß der II. Internationale 1907 in Stuttgart wurde eine Entschließung angenommen, in der es heißt: »Wenn der Krieg nicht verhindert werden kann, verpflichten sich die sozialdemokratischen Parteien, jede in ihrem Lande, mit allen Mitteln auf die rasche Beendigung des Krieges und auf den Sturz der kapitalistischen Regierungen hinzuarbeiten.«

Auf den internationalen Kongressen 1910 in Kopenhagen und 1912 in Basel wurde dieser Beschluß zum feierlichen Gelöbnis erhoben. Die sozialistische internationale Bewegung war so stark, und es schien bis zum Vorabend des I. Weltkrieges, als würde die SPD ihre internationalen Verpflichtungen einhalten.

Noch am 25. Juli 1914 erschien im »Vorwärts« ein Aufruf des Parteivorstandes: »Wir wollen keinen Krieg. Nieder mit dem Krieg! Hoch die internationale Völkerverbrüderung!« Drei Tage später, am 28. Juli 1914, demonstrierten die Berliner Arbeiter gegen den Krieg.

Doch wiederum drei Tage später, am 31. Juli, einen Tag vor der Kriegserklärung an Rußland, überraschte das Zentralorgan der SPD seine Leser mit der Feststellung: »In der Stunde der Gefahr lassen wir das Vaterland nicht im Stich!« und rief zur Vaterlandsverteidigung auf. Das war offener Verrat der rechten Führer der SPD an den internationalen Beschlüssen. Die SPD-Parlamentsfraktion bewilligte die Kriegskredite am 4. August, und Kaiser Wilhelm II. sagte in Richtung Sozialdemokratie: »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche.«

Nicht nur für Mutter brach eine Welt zusammen. Obwohl sie die SPD-Zeitung für den ganzen Monat schon bezahlt hatte, lehnte sie die weitere Annahme dieser Zeitung ab. »Raus, raus, raus damit!« war vorerst das einzige, was sie dazu sagen konnte.

Abschied vom Vater

Unvergeßlich blieb für Mutter der Abschied von unserem Vater und ihren Brüdern. Alle drei wurden sofort einberufen. Sie waren alle aktive Mitglieder des Arbeitergesangvereins, in dem fast ausschließlich sozialdemokratische Arbeiter sangen.

Als die ersten Mitglieder zum Kriegsdienst einberufen wurden, machte man vor dem Vereinslokal eine Gruppenaufnahme. Lange hat das Bild an unserer Wand gehangen — vergrößert und eingerahmt, versteht sich. Da standen sie nun, die fröhlichen Sänger. Die Soldaten der ersten Stunde in der vordersten Reihe, den Persilkarton mit den wenigen Habseligkeiten darin vor sich auf der Erde. Die Vereinsfahne mit der aufgestickten Freiheitsgöttin in der letzten Reihe.

Anschließend ging es mit Musik zum Bahnhof. Mutter protestierte, daß die Fahne mit der Freiheitsgöttin mitgenommen werden sollte. Handelte es sich doch keinesfalls um einen Krieg für die Freiheit des Volkes, sondern um einen imperialistischen Raubkrieg um die Neuaufteilung der Welt, um Rohstoffquellen, Absatz- und Siedlungsgebiete. Als sie verhindern wollte, daß die Fahne mitgenommen wird, wurde ihr entgegengehalten, daß die sozialdemokratische Reichstagsfraktion doch die Kriegskredite bewilligt habe.

Ja, man ging so weit zu sagen, selbst August Bebel habe gesagt, wenn es gegen den russischen Zaren gehe, würde er selber noch den Tornister auf den Rücken schnallen und mitmachen. Das hatte er wirklich gesagt, doch nicht, weil er für Kaiser Wilhelm II. den Zarenthron erobern wollte. Er wollte die russische Knute nicht gegen den preußischen Soldatenstiefel für die Arbeiter und Bauern Rußlands eintauschen. Vielmehr hatte er an den Befreiungskampf der geknechteten, unterdrückten Proletarier, der Arbeiter und Bauern vom zaristischen Joch gedacht.

So wurde die Fahne mitgenommen auf den Weg in vier blutige, leiderfüllte Kriegsjahre.

Onkel Robert ist nicht zurückgekehrt. Er starb nach Ende des Krieges in englischer Gefangenschaft. Onkel Hugo schrieb aus dem Krieg, daß alle am Feldgottesdienst teilgenommen hatten. Der Geistliche habe am Ende der Predigt unter anderem gesagt: »Und nun das Herz zu Gott und das Auge auf den Feind, auf daß jede Kugel treffe«, denn am anderen Tag ging es in die Schlacht.

Solche Mitteilungen waren bestens geeignet, meine Mutter von ihren religiösen Gefühlen und den damit verbundenen Angstvorstellungen, die sie immer noch hatte, zu heilen. Sie schrieb dem Vater in den Krieg: »Wenn du zurückkommst, soll unser erster Weg uns zum Amtsgericht führen, damit wir den Kirchenaustritt vollziehen können.« Das haben sie auch getan.

1915 erwartete sie ihr fünftes Kind. Sie wünschte ihren Mann auf Urlaub zu Hause zu haben und fragte in diesem Sinn schriftlich an. Er antwortete auf einer Postkarte: »Wenn du Goldstücke hast, dann schicke mir die, für meinen Vorgesetzten — dann bekomme ich Urlaub, sonst nicht.« Er mußte wohl selber gemerkt haben, daß es gefährlich für ihn war, so etwas auf einer offenen Karte zu schreiben, denn es folgte der Vermerk: »Teile mir sofort mit, wenn die Karte angekommen ist.«

So brachte sie ihr fünftes Kind, einen Jungen, allein zur Welt. Sie schwor dabei einen Eid, alle Kraft dafür einzusetzen, daß dies der letzte imperialistische Krieg sei. Doch im II. Weltkrieg, 1941, am vierten Tag des faschistischen Überfalls auf die Sowjetunion, wurde dieser Sohn von einer Granate zerrissen.

Zusammenbruch der II. Internationale

Wie hatte es nur geschehen können, daß die starke sozialistische Bewegung so zusammenbrach und 1914 zum Büttel von Kaiser und Imperialismus wurde? August Bebel war 1913 gestorben. Er war ein unerschrockener Kämpfer für den Sozialismus, aber leider auch ein Versöhnler gewesen und hatte die SPD trotz der gegensätzlichen, politischen Strömungen, die in ihr herrschten, zusammengehalten.

Für das Proletariat, für den Frieden wäre es besser gewesen, die Opportunisten und Revisionisten wären aus der SPD ausgeschlossen worden, um die Partei revolutionär und kämpferisch zu erhalten. Schon 1913 hatte die entartete Partei auf dem Jenaer Parteitag die Anwendung von Massenstreiks sowie anderer außerparlamentarischer Kampfmittel abgelehnt.

Die Parteiführer hatten Burgfrieden geschlossen mit den Feinden der Arbeiterklasse und leisteten ihnen Schützenhilfe. Das bedeutete in diesem konkreten Fall die widerstandslose Unterordnung des Proletariats unter die Befehlsgewalt der zum Kriege treibenden Imperialisten.

Die Gewerkschaftsleitung erklärte, während des Krieges würden weder Streiks für höhere Löhne noch für irgendwelche Verbesserungen der Lage der Arbeiter durchgeführt. Das bedeutete doch, alle Kraft des Volkes für den Raubkrieg der Imperialisten einzusetzen. Das war purer Verrat an den sozialistischen Zielen.

Die verratenen Kämpfer, auch meine Mutter, lebten in dumpfer Verzweiflung dahin. Sie hatten keine Kampforganisation mehr und mußten dem grausigen Völkermord tatenlos zusehen.

Doch der Sozialismus ist eine gewaltige Kraft, dessen Wurzeln tief in der Entwicklungsgeschichte der menschlichen Gesellschaft, in ihren Klassenkämpfen und hohen Zukunftsidealen stecken, deren Erkenntnisse die Klassiker Marx, Engels und Lenin in ihren wissenschaftlichen Werken freigelegt haben. Sie brachte neue Triebe, neue Hoffnung ans Licht des Tages.

Karl Liebknecht — ein Fanal

Eine solche Hoffnung erwuchs den verzagten Kämpfern in Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin und anderen.

Rosa Luxemburg, die unerschrockene Revolutionärin, hatte unermüdlich in der SPD gegen jene gekämpft, die die Arbeiter mit ihren Ausbeutern versöhnen wollten. Lenin nannte sie einen »Adler der Revolution«. Bereits vor Kriegsausbruch war sie zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Auch Clara Zetkin war 1915 ins Zuchthaus geworfen worden.

Hatte Karl Liebknecht sich bei den Beratungen der SPD-Reichstagsfraktion mit seiner Forderung nach Ablehnung der Kriegskredite am 4. August 1914 nicht durchsetzen können, und aus falschverstandener Disziplin mit der Fraktion für die Kredite gestimmt, so lehnte er am 2. Dezember 1914, als zum zweitenmal Kriegskredite gefordert wurden, diese mit aller Entschiedenheit ab. Mutig erklärte er im Parlament:

»Dieser Krieg, den keines der beteiligten Völker selbst gewollt hat, ist nicht für die Wohlfahrt des deutschen oder eines anderen Volkes entbrannt. Es handelt sich um einen imperialistischen Krieg, einen Krieg um die kapitalistische Beherrschung des Weltmarktes, um die politische Beherrschung wichtiger Siedlungsgebiete für das Industrie- und Bankkapital ...

Unter Protest ... gegen den Krieg, seine Verantwortlichen und Regisseure, gegen die kapitalistische Politik, die ihn heraufbeschwor, gegen die kapitalistischen Ziele, die er verfolgt, gegen die Annexionspläne, gegen den Bruch der belgischen und luxemburgischen Neutralität, gegen die Militärdiktatur, gegen die soziale und politische Pflichtvergessenheit, deren sich die Regierung und die herrschenden Klassen auch heute noch schuldig machen, lehne ich die geforderten Kriegskredite ab.«*

Das war das Fanal, auf das die Entmutigten gewartet hatten. Es wurde mit großer Kampfesfreude gesehen, Liebknechts Worte wurden dankbar aufgenommen. Nicht nur in Deutschland, auch über die Grenzen hinweg. So schrieb der französische Dichter Henri Barbusse in seinem Roman »Das Feuer«, wie ein französischer Soldat im Schützengraben inmitten des Grauens des Schlachtfeldes sagt: »Einer hat dennoch sein Antlitz über den Krieg erhoben, und es wird leuchten in der Schönheit und Bedeutung seines Mutes, ... Karl Liebknecht!«

Die rechten Führer der SPD schlossen Karl Liebknecht aus der Reichstagsfraktion aus, doch viele Proletarier richteten sich im Glauben an das große Ziel wieder auf. »Krieg dem imperialistischen Krieg« war ab jetzt die Parole.

Während des I. Weltkrieges wurden auch in Hattingen die Kirchenglocken vom Kirchturm heruntergeholt. Einst waren sie zu Gottes Lob und Preis gegossen worden. Nun standen sie auf einem Flachwagen auf dem Kirchplatz, mit Lorbeergirlanden und Kaiserbildern geschmückt. Bevor sie in den Schmelzofen zu Rüstungszwecken wanderten, konnten sich die Gläubigen von ihnen verabschieden.

Not und Elend werden unerträglich

Der Steckrübenwinter 1917/1918 war angebrochen. Es gab Steckrüben geröstet als Kaffee, gebacken als Brot, dazu noch gemischt mit Sägemehl und als Suppe gekocht. Meine Mutter holte das Essen für uns in der Kriegsküche, einer städtischen Einrichtung. Es lohnte sich nicht, es nach Hause zu tragen. Nur die Schieber und Kriegsgewinnler hatten noch anständiges Essen.

Große Empörung herrschte in der Hattinger Bevölkerung, als eine Reihe von Diebstählen in der kleinen Stadt bekannt wurden. Aus den Zeitungsberichten erfuhr die Bevölkerung, daß in den Kellern der Begüterten große Vorräte an hochwertigen Lebensmitteln lagerten, während der größte Teil der Bevölkerung längst bittersten Hunger litt.

So fand ein Vater von fünf Kindern im Keller des kinderlosen Bürgermeisters ein ganzes Faß mit Butter. Nachdem er den Teil, den er durch das Kellerfenster fortschaffen konnte, herausgenommen hatte, verunreinigte er den Rest, indem er seine Notdurft darauf verrichtete. Die Tatsache der Verunreinigung der Butter hat den Familienvater, als man ihn später erwischte, viele Sympathien gekostet. Man diskutierte weniger darüber, daß der kinderlose Bürgermeister allen anderen gegenüber so gut versorgt war, als vielmehr über den Schiß in das Butterfaß.

Mutter hat mit uns darüber gesprochen. Sie sagte, daß der Mann aus Liebe zu seinen hungernden Kindern zum »Dieb« geworden war. Und daß der Bürgermeister es ja nicht nötig hatte, zum Dieb zu werden. Er war ja, wie jetzt alle wußten, gut versorgt. Aber sie stellte auch heraus, daß der Versuch, auf diese Art besser durch den Krieg kommen zu wollen als andere, nicht der richtige sei.

Es gab einige Jahre Zuchthaus für den Mann, wodurch sich das Unglück der Familie noch vergrößerte.

Eine Tochter dieser Familie war in meiner Schulklasse. Eine unserer Lehrerinnen, ein häßlicher Charakter, vollzog jedesmal vor Unterrichtsbeginn folgende Farce. Sie rief den Namen des Mädchens auf: »Aufstehen!« Die Schülerin stand auf.

Frage: »Wo ist dein Vater?« Da stand das Mädchen mit gesenktem Kopf, begann zu weinen und antwortete nicht. Bis das kalte »Setz dich!« ertönte. Ich habe jedesmal mit ihr gelitten, denn ich wußte damals schon: Die großen Diebe saßen nicht im Zuchthaus!

Eine andere Episode aus jener Zeit kann ich ebenfalls nicht vergessen. Onkel Hugo meldete, daß er bald auf Urlaub kommen würde. Dann mußte dieser verschoben werden, weil er und viele seiner Kameraden wegen Krätze ins Lazarett eingeliefert worden waren. Als es nach einiger Zeit doch soweit war, daß er kommen konnte, war die Freude groß. Nur schade, daß die Krätze nicht ausgeheilt war. Onkel Hugo kratzte und juckte sich noch überall, und als er drei Wochen später wieder ins Feld zog, da waren wir es, die es juckte und die sich kratzten. Meine Mutter zog mit ihren fünf Kindern ins Krankenhaus. Doch damit nicht genug. Mein Großvater besuchte von Zeit zu Zeit seine zahlreichen Enkelkinder und nahm auf diese Weise die Krankheit in alle Familien der Verwandtschaft mit.

Das Schlimmste war, daß bei allem Elend durch die notwendig gewordene Desinfektion unsere gesamte Kleidung total verdorben war. Alles war zum Teil verbrannt und so eingelaufen, daß uns nichts mehr paßte. Wochenlang konnten wir nicht vor die Türe, bis nach und nach das Allernotwendigste wieder beschafft war. Auch das war der Krieg.

In vielen Familien war die Trauer um die Gefallenen und die heimgekehrten Krüppel eingekehrt. Meine Erinnerung an diese Jahre ist überwiegend die an eine Feldpostbriefe schreibende, winzige Päckchen packende und immer auf Briefe aus dem Felde wartende Mutter; an die Freude, wenn Vater oder sonstwer aus der großen Verwandtschaft auf Urlaub kam; an den Schmerz, wenn sie wieder ins Feld mußten.

Dann kam auch die Zeit, als die Suppe nur noch aus klarem Wasser bestand, in dem wenige Stückchen Steckrüben schwammen. Mutter machte kurzen Prozeß mit der wertlosen Brühe und goß sie kurzentschlossen in die Gosse. Viele Frauen folgten ihrem Beispiel. Sie waren alle schon so entkräftet, warum sollten sie ihre Kräfte vergeuden und einen Eimer Wasser nach Hause tragen?

Mutter erhielt ihre erste polizeiliche Verwarnung, sich nicht noch einmal als Rädelsführerin zu betätigen.

Revolutionäre Sozialisten formieren sich

Clara Zetkin gab während des Krieges Flugblätter gegen den Krieg heraus, die streng illegal verteilt werden mußten. Auch Mutter, die sich um die Aufrechterhaltung der Verbindung mit den treugebliebenen Kämpfern bemüht hatte, erhielt einen Packen Flugblätter. Sie trat an einige Hattinger Sozialdemokraten heran, mit der Bitte, die Verteilung mit ihr gemeinsam zu organisieren. Kein einziger war bereit, sich daran zu beteiligen. Alle wußten nur Warnungen auszusprechen. »Frau Horbach, denken Sie an ihre fünf kleinen Kinder. Das wird mit Zuchthaus bestraft.« Mutter stellte ihre Bemühungen um Mitarbeiter ein und machte einen Plan für sich allein. Auf keinen Fall durften die Flugblätter liegenbleiben.

Sie beschloß, die Kumpel von der Zeche »Alte Hase« in Sprockhövel zu beliefern. Dort wurde Tag und Nacht gearbeitet. Der Zecheneingang am Ende einer hohen Treppe war nach der sonst stillen Landstraße gelegen, von der Straße aus gut zu übersehen. Die gegenüberliegende Straßenseite war durch einen tiefen, breiten Graben von der Straße abgegrenzt. Dahinter befanden sich Wiesen und Ackerland. Mutter wählte die Zeit des nächtlichen Schichtwechsels. Sie legte die Flugblätter auf die Plattform vor die Eingangstür, versteckte sich im Straßengraben und wartete ab, bis die Bergarbeiter kamen, die ihre Nachtschicht antraten.

Mutter beobachtete, wie sie sich bückten und ein Blatt nach dem anderen aufhoben. Sie wartete auch noch den Heimgang der anderen Kumpels, die ihre Schicht beendet hatten, ab und erlebte das gleiche. Befriedigt hat sie den weiten Heimweg auf der nächtlichen menschenleeren Straße angetreten.

Die Flugblätter verteilt zu haben, genügte Mutter nicht. Sie machte hinterher noch einmal einen Fußmarsch nach Sprockhövel, wo ihre Schwester wohnte. Alle Männer, die in deren Haus wohnten, arbeiteten auf der Zeche »Alte Hase«. Immer wenn Mutter zu Besuch kam, versammelten sich alle bei ihrer Schwester, denn Mutter brachte immer Neuigkeiten mit. Diesmal aber kam sie, um zuzuhören. So hörte sie, daß auf der Zeche eine lebhafte, wenn auch vorsichtige Diskussion in Gang gekommen war. Über den Charakter des Krieges und für wen sie alle darben, leiden und schuften mußten. Auch die Tatsache, daß es Menschen gab, die diese gefährliche Agitation durchführten, wurde anerkannt.

Natürlich kamen auch die Gerüchtemacher auf ihre Kosten. Die Belegschaft wurde nach Personen befragt, denen man so etwas zutrauen könnte oder die irgendwie aufgefallen wären und ob jemand irgendwen gesehen habe. Da gab es tatsächlich ein paar, die eine verdächtige Person gesehen hatten, die hinkte und schnell weggelaufen sei. Mutter hörte sich voller Interesse alle diese Gespräche an und dachte: Na, dann sucht mal das Hinkebein!

Anfang 1916 schlossen sich die revolutionären Sozialisten zuerst unter dem Namen »Gruppe Internationale« zusammen. Kurz darauf gründeten sie den Spartakusbund, benannt nach dem römischen Sklaven und Gladiator, dem kühnen Führer des Sklavenaufstandes in den Jahren 74—71 vor unserer Zeitrechnung.

Von 1916 bis 1918 gaben die deutschen Spartakisten die Zeitschrift »Spartakusbriefe« gegen das Völkermorden und gegen die Burgfriedenspolitik der SPD heraus. Sie retteten die Ehre der deutschen Sozialisten und des Proletariats.

Sophie Liebknecht, die Ehefrau und Kampfgefährtin Karl Liebknechts, berichtete später, wie sie die Kassiber und Manuskripte aus dem Gefängnis herausgeschmuggelt hatte. Sie besuchte Rosa Luxemburg im Gefängnis und nahm die gleiche, schwarze Handtasche mit, die auch Rosa besaß. In ihr befanden sich die Nachrichten von draußen, die für Rosa bestimmt waren. Sophie stellte sie auf den Tisch im Besucherraum. Rosa Luxemburg stellte die ihre mit dem neuesten Spartakusbrief daneben. Beim Auseinandergehen vertauschten sie die Taschen. Einmal hatte der Wächter es bemerkt und schimpfte, noch einmal werde er es nicht durchgehen lassen. Er sagte ihr aber draußen auf dem Gang, sie bräuchte keine Befürchtungen zu haben, er würde keine Meldung machen.

Wenn Sophie Karl Liebknecht besuchte, nahm sie die von ihm geschriebenen Kassiber mit, die Anweisungen und Ratschläge für den Kampf enthielten. Auf diese Weise konnte der Spartakusbund immer wieder seine Stimme erheben — und tat es auch.

Gegen Ende 1918, als die Fronten zusammenbrachen, kam Onkel Hugo auf Urlaub. Not und Elend in der Heimat und das Morden an der Front hatten die Menschen zermürbt. Das Beispiel der russischen Revolution hatte auch in Deutschland revolutionäre Kräfte bewegt.

Nun stand Onkel Hugo mitten in der Stube, Marschgepäck auf dem Rücken. Sein Urlaub war zu Ende. Als hätte ich eine Filmkamera im Kopf gehabt, sehe ich diese Szene noch heute vor mir. Mutter redete auf ihn ein: »Hugo, bleibe hier, fahre nicht zurück zur Truppe. Es geht los. Die Soldaten meutern und reißen den Offizieren die Orden und Achselstücke ab. Willst du der letzte Tote des Krieges sein? Bleib hier.«

»Ja, ja«, sagte er, »wenn ich nicht fahre, werde ich als Deserteur erschossen.« »Bleib hier! Ich packe dich ins Bett und mache dir ein Schwitzbad. Dann holen wir den Arzt. Du bist krank und kannst nicht fahren.«

So wurde auch verfahren. Mutter nahm den Rucksack von seinen Schultern, steckte den Onkel ins Bett, gab ihm einen fiebererzeugenden Tee und packte ihn so dick ein, daß der Schweiß aus allen Poren drang. Dann wurde Doktor Nauk geholt, der auch sofort kam, weil er ja ein Telegramm an die Truppe schicken mußte, daß der Soldat Hugo Rödelbronn an Grippe erkrankt sei.

Es waren erst wenige Stunden vergangen, als schon Polizist Otto kam, um den Soldaten zu holen. Es war bereits gemeldet worden, daß Hugo nicht zurückgekehrt war. Nun herrschte zu jener Zeit tatsächlich eine Grippewelle in unserem Gebiet, und die Frau des Polizisten Otto war kurz vorher an der Grippe gestorben. Er sah den Onkel im Bett liegen, vernahm, daß die Truppe benachrichtigt war und verabschiedete sich mit den Worten: »Ja, die Grippe kann sehr gefährlich werden. Passen Sie gut auf ihn auf.«

Wenige Tage später befand sich das Heer in Auflösung. Onkel Hugo brauchte nicht mehr fort.

Revolution 1918 — Arbeiter- und Soldatenrat

Die Seekriegsleitung hatte Ende Oktober 1918 die gesamte Flotte in Wilhelmshaven zusammengezogen. Sie sollte in einen völlig sinnlosen Angriff gegen England geschickt werden. In der Marine hatten sich aber bereits revolutionäre Gruppen gebildet, die beschlossen hatten, bei Befehl des Auslaufens die Feuer unter den Kesseln herauszureißen. Der Heizer Karl Horbach, unser Vater, gehörte auch zu ihnen.

Die Offiziere hatten immer noch gutes Essen, während es die Mannschaften längst mit einem miserablen Fraß aushalten mußten. War es ein Wunder, daß mit Kreide große Parolen geschrieben wurden wie: »Gleicher Sold und gleiches Fressen, und der Krieg wäre längst vergessen!«?

Eines Tages gab es auf der SMS Helgoland* unerwarteten Alarm. »Alle Mann an Deck!« hieß es. Vater war Heizer auf diesem Schiff, und wie immer beim Appell mußte er so naßgeschwitzt, wie er aus dem Kesselraum kam, an Deck, an die rauhe Seeluft. Seinen späteren chronischen Bronchialkatarrh führte er auf diesen Umstand zurück.

Doch was war los? Ein für die Offiziere bestimmter, großer Käse war verschwunden. Der Dieb sollte sich melden. Niemand meldete sich. Die Durchsuchung des Schiffes brachte kein Ergebnis. Hätte man in die dicke Bausstrommel, die Pauke, geschaut, hätte man ihn gefunden.

Obwohl sich Heimatfront und militärische Front im Zusammenbruch befanden, gaben die Militaristen nicht auf. Noch einmal versuchten sie, in die Offensive zu gehen. Die deutsche Regierung hatte schon früher den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erklärt, um die Blockade der Kriegsgegner zu durchbrechen. Sie hatte keinen Erfolg. Trotz der aussichtslosen militärischen Lage sollten die Kriegsschiffe noch einmal in die Schlacht fahren.

Vater hatte die Schlacht am Skagerrak überstanden; nun sollten sie in den sicheren Tod geschickt werden. Frühere »Meutereien« hatten mit der Hinrichtung der Matrosen Reichpietsch und Köbis geendet. Trotzdem meuterte die Marine — von Kiel ging die Revolution aus.

Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten

Auf Initiative des Spartakusbundes bildeten sich überall Arbeiter- und Soldatenräte. Man hatte dabei das erfolgreiche Rätesystem der Sowjets als Vorbild genommen. Endlich die eigene Sache in die eigenen Hände nehmen!

Das aber war den rechten Sozialdemokraten gar nicht recht. Sie verbündeten sich mit den alten Machthabern, den Schuldigen am großen Massenmord des Weltkrieges, und traten für »Ruhe und Ordnung« ein. Ruhe und Ordnung brauchten die Reaktionäre, um ihre Kräfte wieder zu sammeln, um die Arbeiter, die die Revolution zu Ende führen wollten, niederzuknallen.

In Hattingen wurde von Sozialdemokraten im Zusammenspiel mit der Stadtverwaltung ein Arbeiter- und Soldatenrat gebildet, der sich verpflichtet hatte, für »Ruhe und Ordnung« zu sorgen (siehe Aufruf S. 43). Vater war zu dieser Zeit noch bei der Truppe revolutionärer Matrosen. Als er nach Hattingen zurückkam, schloß er sich dem Arbeiter- und Soldatenrat an, um zu versuchen, ihm einen anderen Inhalt zu geben.

Nun, wie die Revolution verraten, die Revolutionäre niedergeknüppelt worden sind, ist sicherlich zur Genüge bekannt. Die brutalste Form der Niederknüppelung übernahm der sozialdemokratische Reichswehrminister Noske mit den Worten: »Einer muß der Bluthund sein.«

Es handelt sich um ein trauriges Kapitel deutscher Geschichte, das alle Klassenkämpfer studieren sollten.

Der Kaiser floh nach Holland. Wir Kinder sangen auf den Straßen: »Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, der Kaiser hat in ’n Sack gehaun! Jetzt köpt er sich ’nen Henkelmann und fängt bi Krupp met Arbeen an!« Schluß war’s mit dem obligatorischen Lied in der Schule: »Der Kaiser ist ein lieber Mann, er wohnet in Berlin, und wär’ es nicht so weit von hier, dann führ’ ich heut noch hin.« Tatsache war doch, daß zur gleichen Zeit, während wir das singen mußten, unsere Väter auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen in Stücke gerissen wurden.

Die Gründung der KPD und die Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs

Um die Jahreswende 1918/19 wurde die Kommunistische Partei Deutschlands aus Mitgliedern des Spartakusbundes und der Internationalen Kommunisten (Bremen) gegründet. Zu den führenden Gründern gehörten auch Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.

14 Tage nach der Gründung, am 15. Januar 1919, verbreitete sich mit Windeseile eine Schreckensnachricht auch über die Grenzen Deutschlands hinweg: Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in Berlin von reaktionärer Soldateska feige ermordet! Eine ganze Serie von politischen Morden war vorausgegangen. Der sozialdemokratische »Vorwärts« hatte diese Morde an den revolutionären Kämpfern mit den Worten kommentiert: »Viele Tote in einer Reih’, Karl und Rosa sind nicht dabei.« Das war wie eine Aufforderung an die Mörderbande, das noch nachzuholen.

Rosa wurde viehisch mit Gewehrkolben erschlagen und in den Landwehrkanal geworfen, Karl hinterrücks erschossen: Das deutsche Proletariat war seiner Besten beraubt.

Wir, die im Geiste dieser beiden großen Sozialisten erzogen worden waren, saßen mit tiefem Schmerz erfüllt um unsere Mutter. Sie holte Trauerflore hervor, die infolge des Krieges in jedem Haus vorhanden waren, und band sie um die Ecken der Bilderrahmen unserer großen Vorbilder, die in unserer Küche an der Wand hingen.

Ich sehe diese Wand in meiner Erinnerung deutlich vor mir: In der Mitte ein großes Bild, das die Freiheitsgöttin mit der erhobenen roten Fahne auf der Barrikade stehend darstellte, mit entblößter Brust. Darunter der Spruch: »Nie kämpft es sich schlecht für Wahrheit und Recht!« Rechts und links daneben hingen die Bilder von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die nun mit dem Trauerflor versehen wurden.

Mutter zog uns unsere besten Kleider an und schickte uns mit einem großen Trauerschleier zum alten Rathaus am Untermarkt. Der Arbeiter- und Soldatenrat, dem auch mein Vater angehörte, hatte dort seinen Sitz. Auch hier herrschte harte, grimmige Trauerstimmung. Ohne viele Worte wurde die rote Fahne mit dem Trauerschleier versehen und zum Fenster hinaus, zum Untermarkt hin, gehißt.

Im Januar 1919 traten die Arbeiter in den Generalstreik. Im Ruhrgebiet lief nichts mehr. Auf den Zechen standen die Förderkörbe still, in den Elektrizitätswerken hatten die Arbeiter den Strom abgeschaltet, Eisenbahner streikten. Sie wollten sich der Willkür der alten Herren, die den Krieg entfesselt und sich maßlos an ihm bereichert hatten, nicht aufs neue beugen. Nun halfen die rechten Sozialdemokraten den Herren wieder in den Sattel.

In Sprockhövel war eine Bergarbeiterversammlung einberufen worden. Als Referentin war Emma Horbach angekündigt. Einige Genossen waren in unserer Stube und erfüllten diese mit einer lebhaften Diskussion. Da fragte Mutter plötzlich: »Wie komme ich bloß nach Sprockhövel? Es fährt keine Bahn!«

»Emma«, sagte da Anton Kairichs, ein Litauer Genosse, der damals für längere Zeit in Hattingen wohnte, »wozu bin ich Lokomotivführer? Ich gehe zum Bahnhof, requiriere eine Lok und heize sie auf. Komm nur zum Bahnhof, ich fahre dich hin.«

Und so wurde es auch gemacht! Pünktlich erschien Mutter im Versammlungslokal. Der Saal war voll besetzt. In ihrer lebhaften, alle mitreißenden Art informierte sie die Kumpel über das, was sich in Berlin, Bremen, Bayern, im Ruhrgebiet, ja überall im Reiche abspielte — wie die Früchte der Revolution vertan werden sollten. Sie rief die Kumpel zur Verteidigung und Vollendung der Revolution auf.

Nach Schluß der Versammlung, als sie das Lokal verließ, stand ihre ehemalige Lehrerin am Ausgang und wartete auf sie. Herzlichst schüttelte sie ihre Hand: »Emma, nein, was aus Ihnen geworden ist! Ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen!«

Dann kam der 1. Mai 1919. Die Maifeier wurde auf gemeinsamer Grundlage der Arbeiterorganisationen durchgeführt. Der große Weiltorsaal war überfüllt.

Eine Sozialistin, die bei uns im Hause wohnte, hatte ein Gedicht verfaßt, das meine Schwester Grete auf dieser Feier vortragen sollte. Die Genossin übte tagelang die richtige Betonung mit Grete, und da ich immer zugegen war, konnte auch ich das Gedicht auswendig:

»Völkerfrühling — Maientag.

Bin noch ein kleines Mädchen,

verstehe nichts von Politik.

Jedoch, was Recht und Unrecht,

seh’ ich mit klarem Blick.

Ich seh’ die Armen hausen

in Hütten feucht und kahl,

und ihre müden Leiber

wärmt nicht ein Sonnenstrahl.

In Prachtpalästen wohnet

die reiche Schlemmerbrut,

sie raubet uns die Freude

und sauget unser Blut.

Oh, hehre reine Maiensonne,

sende hernieder deine Strahlen

in die müden Proletarierherzen

und verscheuche Not und Qualen!

Oh, laß Spartakus-Rosen blühen,

du goldener, wonniger Mai,

spreng alle Fesseln, alle Kerker

und schaffe Menschen, stolz und frei!

Wenn ich einst groß geworden,

halt ich im Kampfe durch,

so stolz und kühn wie Liebknecht

und Rosa Luxemburg.

Und sollt mein Herz auch brechen,

noch mit dem letzten Schlag

grüß ich den Völkerfrühling,

grüß ich den Maientag!«

Nun war unsere Schwester Grete ein außergewöhnlich sensibles Kind. Als sie die Namen der Ermordeten aussprechen mußte, übermannte sie der Schmerz derartig, daß ihre Stimme in Tränen erstickte. Sie versuchte weiterzusprechen, konnte es aber nicht und wurde von einem mitfühlenden Genossen liebevoll von der Bühne geholt.