19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ecowin

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Gemeinsam für Europa: Eine Politiker-Biografie im Zeichen des Miteinanders Aus der Vergangenheit lernen und ihre Folgen nicht ignorieren. Politisch Andersdenkende nicht pauschal als Gegner und Feinde abstempeln, sondern in den Dialog treten. Und dabei immer das große Ziel eines geeinten, friedlichen und prosperierenden Europas vor Augen haben. Franz Fischler blickt auf eine abwechslungsreiche politische Karriere zurück. In diesem Buch erzählt der erste österreichische EU-Kommissar von den vielen Stationen seines Lebensweges: Der lange Weg vom Tiroler Bauernbub bis in die EU-Kommission. - Von Tirol in die europäische Politik: die Lebensgeschichte des ehemaligen ÖVP-Politikers - Aus der Biografie lernen: ein Buch über wertschätzende Kommunikation auf allen Ebenen - Gemeinsam Lösungen finden: Ein Plädoyer für politische Diskussionen auf Augenhöh - Die Vergangenheit im Blick behalten, um Fehler zu vermeiden, bevor sie sich wiederholen - Europäische Union: Trotz ideologischer Gegensätze den Kompromiss zum Wohle aller finden Mit Verhandlungsgeschick die Geschichte Europas mitgestalten Zusammenhalt und positive Veränderung aus der politischen Mitte heraus stärken: Franz Fischler zeigt in seinen politischen Memoiren die Anzeichen von Konflikten auf, lange bevor sie offensichtlich werden. Das immer lauter werdende Gegeneinander der politischen Extreme auf Kosten der gemäßigten Positionen ist eine Entwicklung, die uns alle beunruhigen sollte. Welche Maßnahmen notwendig sind, damit sich die europäische Politik auf das Wesentliche konzentrieren kann, darüber spricht Franz Fischler in seinem Buch. Es ist ein Rückblick mit vielen Erkenntnissen, was wir aus der Vergangenheit lernen können – und was wir hätten besser machen können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 193

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

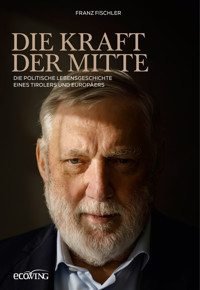

DIE KRAFT DER MITTE

FRANZ FISCHLER

DIE KRAFTDER MITTE

DIE POLITISCHE LEBENSGESCHICHTEEINES TIROLERS UND EUROPÄERS

Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren beziehungsweise Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.

© 2024 ecoWing Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – Wien, einer Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:

Red Bull Media House GmbH

Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15

5071 Wals bei Salzburg, Österreich

Verfasst unter Mitwirkung von Wolfgang Machreich

Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT

Gesetzt aus der Palatino, Nexa Text, Baskerville Classico

Umschlaggestaltung: Isabel Neudhart-Haitzinger

Umschlagmotiv: © Peter Rigaud

Printed by Neografia, Slovakia

ISBN: 978-3-7110-0342-3 eISBN 978-3-7110-5366-4

INHALT

VorwortEuropäische Union: Kind der Mitte!

Kapitel 1AbsamDörferstrasse 32

Kapitel 2Hall, Gymnasium der FranziskanerKathreinstrasse 6

Kapitel 3Wien, Katholische HochschulgemeindeEbendorferstrasse 8

Kapitel 4Auf nach Persien

Kapitel 5Wien, Ballhausplatz

Kapitel 6Nyköping Ösvretaan der Europastrasse 4

Kapitel 7Wien, Universität für BodenkulturPeter-Jordan-Strasse

Kapitel 8Innsbruck, LandwirtschaftskammerBrixnerstrasse 1

Kapitel 9Wien, Bundesministerium fürLand- und ForstwirtschaftStubenring 1

Kapitel 10Hartberg in der Steiermark,Beitrittsverhandlungen und Volksabstimmung

Kapitel 11Brüssel, EU-KommissionRue de la Loi – Wetstraat

Kapitel 12Von Jaén nach Santiago de Compostela

Kapitel 13Paris, Élysée-Palast und Bundeskanzleramt Berlin

Kapitel 14Warschau, Sejm

Kapitel 15Alpbach

Kapitel 16Wien, Institut für Höhere Studien (IHS)Josefstädter Strasse 39

Kapitel 17Friedersbach, Waldland

Danksagung

VORWORTEUROPÄISCHE UNION:KIND DER MITTE!

Die politische Mitte dünnt aus. Das haben wir bei den Europawahlen im Juni des Jahres 2024 erlebt, das erleben wir bei nahezu jeder Wahl in den Mitgliedsstaaten, nicht zuletzt und gerade heuer wieder in Österreich. Ein Buch mit dem Titel »Die Kraft der Mitte« scheint da aus der Zeit gefallen, die Realitäten leugnend. Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn man an die beiden zentralen Prinzipien denkt, die für die politische Mitte das Handeln bestimmen, nämlich eine wertebasierte Politik zu machen und die Kunst des tragfähigen Kompromisses zu beherrschen. Der Grund, warum ich mich trotzdem für diesen Titel und das, wofür er steht, entschieden habe, liegt am zentralen Thema dieses Buches: Europa.

Das gemeinsame Europa verdankt seine Existenz der Kraft der Mitte. Der europäische Einigungsprozess ist das Gegenmodell zu den politischen Extremen, die Europa in den Zweiten Weltkrieg getrieben haben, Nationen und Völker einander aufreiben haben lassen. »Nie wieder Krieg« und »Niemals vergessen« heißt auch, den politischen Rändern nie mehr zu erlauben, an die Schalthebel der Macht zu gelangen, wie es den Nationalsozialisten, Faschisten und Kommunisten vor 100 Jahren gelungen ist. Wir können die damalige Zeit, die damaligen wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen nicht einfach in die heutigen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen übertragen. Geschichte ist nie eine identische Blaupause, aber in der Geschichte gibt es immer wieder parallele Entwicklungen mit sich gleichenden Folgen.

Ich erlebe oft, dass die jetzige Generation meint: Das Österreich, das Europa von damals war eine völlig andere, eine nach heutigem Empfinden fremde Welt, die für sie keinerlei Bedeutung mehr hat. Mein Anliegen, das ich mit diesem Buch verfolge, ist es, zu zeigen, dass die Vergangenheit nicht wie vom Himmel gefallen ist, um sich dann wieder wie ein Nachtgespenst oder ein böser Traum zu verflüchtigen. Das wäre ein gefährlicher Trugschluss. Die Geister der Vergangenheit wirken zu einem gewissen Grad auch in den folgenden Generationen nach, bleiben ein Teil von uns. Wenn wir für die Gegenwart und die Zukunft erreichen wollen, dass die Ideologien des Gegeneinanders, die Vernichtung der politisch Andersdenkenden eingeschlossen, niemals wieder die Oberhand gewinnen können, dann dürfen wir vor dem latenten Vorhandensein dieser Gefahr nicht die Augen verschließen.

Es ist wie ein schlafender Virus, dem wir in der sich gerade wieder aufheizenden politischen Atmosphäre beim Wachwerden und Um-sich-Greifen zuschauen können. Doch wir dürfen hier nicht kommentarlos und uns ungläubig die Augen reibend untätig bleiben! Vor bald 25 Jahren, im Mai 2000, habe ich bei der Gedenkfeier zur Befreiung im Konzentrationslager Mauthausen davor gewarnt, dass die Gefahr eines Rückfalls in Krieg und Barbarei immer dann am größten ist, wenn man sie ignoriert. Diese Warnung gilt heute, ein Vierteljahrhundert später, noch viel mehr. Wir haben die Pflicht, uns zu erinnern! Zu diesem Erinnern gehört, uns eines immer wieder bewusst zu machen: Hannah Arendts Warnung vor der »Banalität des Bösen« muss ein Stachel in unserem gerade auch jetzt wieder zu Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit neigenden Fleisch sein.

Das gemeinsame Europa ist ein Kind der Mitte, jeder Schritt zu mehr Integration in Europa verdankt sich dem von der Kraft der Mitte getriebenen Ausgleich der Interessen gegensätze. Dabei ist ein deutliches Erfolgsmuster erkennbar: Je runder der Integrationsmotor läuft, desto stärker sind die ihn antreibenden Kräfte der Parteien der politischen Mitte. Gleichzeitig gilt: Je schwächer und uneinheitlicher diese Mitte wird, je mehr Fehlzündungen und Startprobleme es gibt, desto öfter fängt der EU-Motor zu stottern an, desto mehr Sand dringt in das Getriebe der Europäischen Union ein.

Gleiches gilt für Österreich: Das erfolgreiche Meistern der schwierigen EU-Beitrittsverhandlungen und die Aufnahme unseres Landes in das vereinigte Europa war die Frucht koalitionärer Zusammenarbeit der Mitte-links-/Mitterechts-Parteien. Österreich ist in der Mitte Europas angekommen, weil die politische Mitte in Österreich sich von der teilweise aggressiven Anti-EU-Propaganda von rechts wie links nicht hat beirren lassen. Damals hat die Mitte die Richtung bestimmt und den Kurs gehalten; dass das heute teilweise anders ist, wird leider ein Thema dieses Buches sein müssen.

Den entscheidenden Grund dafür, warum die Mitte an Überzeugungskraft und als Folge davon das gemeinsame Europa an Attraktivität verliert, sehe ich im Verblassen der bisherigen großen Erzählung, die die Mitte stark und Europa groß gemacht hat: Frieden und Wohlstand, der auf sozialem Ausgleich basiert, waren die prägenden Kapitel dieses Narrativs. Die Basis dieser Erzählung hat Winston Churchill in seiner Züricher »Europa-Rede« am 19. September 1946, vier Tage vor meinem Geburtstag, gelegt, als er ein »Heilmittel« für den geistig wie materiell verwüsteten Kontinent vorschlug: »Dieses Mittel besteht in der Erneuerung der europäischen Völkerfamilie oder doch einer so großen Zahl ihrer Mitglieder, als es im Rahmen des Möglichen liegt, und ihrem Neuaufbau unter einer Ordnung, unter der sie Freiheit, Sicherheit und Frieden leben kann.«

Es ist zwar heute genauso richtig wie damals, den europäischen Einigungsprozess als Friedensprojekt darzustellen. Wenn man sich allerdings die Emotionen vor Augen hält, die eine Parole wie »Nie wieder Krieg zwischen Frankreich und Deutschland!« damals auslöste, als Europa in Trümmern lag und 70 Millionen Tote zu beklagen waren, muss man zugeben, dass die emotionale Seite des europäischen Narrativs mittlerweile verblasst ist – auch wenn sie mit dem russischen Überfall auf die Ukraine zu einem gewissen Grad wieder an Aktualität gewonnen hat. Ebenso ist die Schaffung des Binnenmarktes und einer EU mit 27 Mitgliedsstaaten zwar eine große politische Leistung der vergangenen Jahrzehnte, aber wenig geeignet, um die heutige Generation dafür zu gewinnen, für Europa zu brennen. Eine neue, starke, überzeugende Geschichte zu Europa muss positive Emotionen wecken, und vor allem muss sie zukunftsgerichtet und »enkeltauglich« sein. Als eine Kurzfassung, die ich in diesem Buch noch weiter ausformulieren werde, schlage ich vor: »Wir machen Europa zum lebenswertesten Kontinent der Welt – und wir lassen dabei niemanden zurück!«

Meine Überzeugung ist: Die Kraft der politischen Mitte und die Stärke des gemeinsamen Europas hängen von der intellektuell stichhaltigen und emotional mitreißenden Kraft ihrer Erzählung ab. Mit diesem Buch möchte ich Anregungen für diese »große Erzählung« geben, indem ich »meine kleine Geschichte« in und mit der politischen Mitte teile und im Licht der heutigen Entwicklungen reflektiere. Nachdem ich von frühester Kindheit an fast mein gesamtes Leben hindurch mit Landwirtschaft zu tun hatte, wird das Agrarische natürlich auch in diesem Buch eine wichtige Rolle spielen.

Dass diese Schwerpunktsetzung über meinen persönlichen Lebenslauf hinaus große Bedeutung hat und zurzeit gerade wieder an Brisanz zunimmt, wird aus der ökologischen, politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedeutung der Landwirtschaft in Europa für jedermann klar. An erster Stelle nenne ich die Folgen des Klimawandels, aber auch die Versorgungssicherheit im Gefolge der Corona-Pandemie, die Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine auf den Getreidehandel, die europaweiten Bauernproteste zu Beginn des Jahres 2024 und vor allem auch das noch lange nicht abgeschlossene Ringen um die Ausgestaltung und Umsetzung des »Green Deal«.

Dazu passt, dass ich das erste Kapitel dieses Buches mit einer Erinnerung an meine Bauernarbeit Anfang der 1960er-Jahre beginne. Auch die weiteren Kapitel folgen Städten und Orten in meiner Biografie und spannen ein Netz über Europa, in dem ich das einfangen und beschreiben möchte, was für mich die Kraft der Mitte ausmacht.

KAPITEL 1ABSAMDÖRFERSTRASSE 32

Auf einem einbeinigen Melkschemel kann man nur sitzen, wenn man sein Gewicht in der Mitte balanciert. Dafür kann der Schemel jedoch auch auf unebenem Boden oder auf holprigem Terrain eingesetzt werden. Aber in der Zeit, als ich mich jeden Tag um sechs Uhr in der Früh und am frühen Abend wieder auf den Schemel setzen und unsere Kühe melken musste, waren mir solch hintergründige Gedanken keiner Überlegung wert. Ich war 14 Jahre alt und hatte andere, diesem Alter entsprechende Ideen im Kopf. Nachdem mein Großvater krank geworden war, musste ich zu einem guten Teil seinen Platz einnehmen und gemeinsam mit meiner Großmutter unsere Landwirtschaft führen. Mein Schulerfolg hat aufgrund der Früh- und Abendschichten im Stall und den Arbeiten dazwischen auf Feld und Acker zwar kurzfristig gelitten, und ich musste eine Klasse im Gymnasium wiederholen, aber mein weiteres Berufsleben lang habe ich zweifellos von diesem »Praktikum« profitiert. So schnell konnte mir bei landwirtschaftlichen Themen keiner etwas vormachen, denn das Bauernhandwerk habe ich in dieser Zeit von Grund auf gelernt. Ich möchte jedoch nichts verklären. In aller Herrgottsfrühe aufzustehen und sich neben eine Kuh zu setzen, die beim Melken auch bockig sein konnte, oder im Sommer, während die Freunde im Schwimmbad ihre Gaudi hatten, mit dem Heurechen über die Felder ziehen zu müssen, war nicht immer lustig.

Wir lebten damals mit unseren Tieren quasi Tür an Tür. Ging man in das Bauernhaus unserer Großeltern hinein, waren rechter Hand Stube, Küche und ein Lagerraum, links gab es eine Einliegerwohnung und dahinter den Stall für die Kühe und das Jungvieh. Diese Aufteilung des Hauses zwischen Mensch und Tier setzte sich im ersten Stock fort. Rechts waren die Schlafzimmer untergebracht, links, in der Tenne, wurde das Heu für die Wintermonate eingelagert. Bis ich nach meiner Matura ausgezogen bin, habe ich im Zimmer meiner Großeltern geschlafen. Das lag zum einen an den beengten Platzverhältnissen – auch meine Eltern und meine fünf Brüder lebten in dem Haus –, zum anderen war ich der Liebling meiner Großeltern, die mich unter ihren Fittichen halten und aus mir einen leidenschaftlichen Bauern machen wollten.

Der Wunsch meiner Großmutter, dass ich einmal den Hof übernehmen und weiterführen sollte, ist nicht in Erfüllung gegangen. Aber eine sehr gute Basis für ein grundlegendes Verständnis der Landwirtschaft hat mir meine Oma jedenfalls vermittelt. Unsere Landwirtschaft war mit drei Hektar Grund zwar sehr klein, aber gleichzeitig sehr vielfältig, heute würde man sagen, breit aufgestellt. Neben der Milchwirtschaft mit unseren drei, vier Kühen und einem Ochsen als Zugtier hatten wir einen Gemüsegarten, einen Rüben- und Getreideacker und bewirtschafteten eine Obstwiese mit 60, 70 Bäumen. Das Obst trug wesentlich dazu bei, das tägliche Auskommen meiner Großeltern zu sichern, die die begrenzten landwirtschaftlichen Flächen bestmöglich nutzen mussten. Meine Großmutter verfolgte die Geschäftsphilosophie, dass man neben dem Einkommen aus dem Milch- und Viehverkauf auch mit Obst und Gemüse und weiteren Erzeugnissen unseres Hofes, nach dem Motto »Kleinvieh macht auch Mist«, gutes Geld verdienen konnte.

Ich war noch nicht eingeschult, da hat die Oma mich schon auf ihre Fahrten auf den Wochenmarkt in Hall mitgenommen. Einmal hatten wir auch zwei Enten in einem Käfig mit dabei; Oma musste in der Stadt noch etwas erledigen und ließ mich mit dem Federvieh und dem Auftrag, auf die zwei Vögel aufzupassen, zurück. Auf einem Käfig mit zwei Enten sitzend, muss ich Tiroler Dreikäsehoch ein lustiges Bild geboten haben. Auf alle Fälle wurden zwei französische Damen (Tirol war Teil der französischen Besatzungszone) auf mich und meine lebende Ware aufmerksam; und allen Sprachbarrieren zum Trotz waren wir schnell handelseins, und ich verkaufte ihnen die beiden »canards«. Als meine Großmutter zurückkam, staunte sie nicht schlecht, als ich ihr sehr stolz zweimal so viel Geld, wie sie für die Enten verlangen wollte, in die Hand drücken konnte. Die Würstel, die ich daraufhin als Belohnung bekam, waren zweifellos mehr als verdient. Möglicherweise ist hier das mir im Laufe meines Lebens immer wieder zugeschriebene Geschick als Verhandler zum ersten Mal sichtbar geworden. Meine Großmutter war mir in dieser Hinsicht sicher ein Vorbild. Sie war eine dominante Frau, die wusste, was sie wollte und was ihrer Meinung nach zu geschehen hatte; und sie verstand es auch durchzusetzen. Ich erlebte sie als strenge, mir gegenüber aber vor allem liebevolle und herzensgute Oma. Meine Brüder meinen heute noch, ich sei von ihr nicht nur erzogen, sondern auch »verzogen«, im Sinne von verhätschelt worden.

Meine Mutter war ebenfalls eine starke Persönlichkeit, immer wieder ist es deswegen zu Spannungen zwischen den zwei im gleichen Haus lebenden dominanten Frauen gekommen. Meine Brüder und ich haben aber vor allem von den vielseitigen Fähigkeiten und dem starken Charakter der beiden viel gelernt und profitiert. Was meine Mutter und meine Großmutter verbunden hat, war eine tiefe Religiosität, die sie ganz selbstverständlich an uns Kinder weitergegeben haben. Ich bin am 23. September 1946 geboren; neun Monate nach der Heimkehr meines Vaters aus der Kriegsgefangenschaft zu Weihnachten 1945. Das waren genau jene Tage, als Leopold Figl in seiner legendären Radio-Weihnachtsrede nichts Materielles versprechen konnte, keine Kerzen, kein Stück Brot, keine Kohle zum Heizen, kein Glas zum Einschneiden in die Fensterrahmen, sondern seine Landsleute nur bitten konnte: »Glaubt an dieses Österreich!« Heute gilt oft, zu oft das Gegenteil: Wir haben sehr viel, aber der Glaube an Österreich, an Europa erodiert. Figls Nachfolger, Bundeskanzler Julius Raab, hatte ebenfalls recht, als er später sagte, die Aufgabe von Politikern sei es nicht, den Leuten nach dem Mund zu reden, sondern den Menschen zu erklären, was notwendig ist, und sie davon zu überzeugen.

Unsere Familie ist im Laufe der Zeit immer größer geworden, mehr oder weniger in Jahresabständen sind meine Brüder auf die Welt gekommen. An die Taufe von Florian, dem dritten Kind – insgesamt wurden wir sechs –, kann ich mich schon erinnern. Der Grund dafür war, dass solche kirchlichen Anlässe und die katholischen Feiertage bei uns immer wirklich groß gefeiert wurden. Mutter wie Großmutter haben uns auch immer wieder aus religiösen Schriften und Büchern vorgelesen, von Heiligenlegenden bis hin zu Advents- und Weihnachtsgeschichten war da alles dabei. An uns Kinder weitergegeben haben sie jedenfalls die Überzeugung, dass die Religiosität zum Menschsein dazugehört; oder wie es mir meine Mutter, während sie mich auf meine Erstkommunion vorbereitet hat, eindrücklich ans Herz legte: Bei allen Schwierigkeiten, die einem im Leben unterkommen, ist der Glaube das einzige Sicherheitsnetz, das einen immer auffängt.

Wie gut es ist, einen Schutzengel zu haben, ist mir in meiner Kindheit zweimal ziemlich drastisch bewiesen worden. Einmal spannten wir im Obstgarten ein Seil vom Boden auf einen Ast weit oben auf dem höchsten Apfelbaum und bauten mit einer Holzkiste eine Seilbahn. Als Passagier ließen wir Christoph, den viertältesten von uns Brüdern und damals zwei Jahre alt, unser Vehikel testen. Wir hatten das Gefälle unterschätzt, die Holzkiste raste jedenfalls immer schneller werdend zu Boden, kollidierte samt Bruder mit dem Erdreich, und Christoph fiel in hohem Bogen aus der Kiste heraus. Dabei brach er sich einen Arm, aber der Bubenstreich hätte viel schlimmer ausgehen können.

Ein böses Ende hätte beinahe auch eine Almwoche in meinen Ferien zwischen der zweiten und dritten Klasse Volksschule nehmen können. Ich verbrachte mit meinem Großvater und einem Bekannten von ihm eine Woche als Schafhirt auf der Kastenalm nahe dem Isar-Ursprung im Karwendel. Die Absamer Bauern lösten sich zu der Zeit im Wochenrhythmus beim Behirten ihrer Schafe ab. Ich genoss den Almsommer, bis ich plötzlich Bauchschmerzen bekam, die nicht aufhören wollten, sondern im Gegenteil immer heftiger wurden. Mehr, als mir eine Wärmeflasche auf den Bauch zu legen, fiel meinem Großvater dazu nicht ein. Zu meinem Glück kam aber ein deutsches Paar auf einem Motorrad auf die Alm gefahren; die Frau war Krankenschwester, erkannte den Grund für meine Übelkeit, und ich wurde ins Tal transportiert. Keinen Moment zu früh. Blinddarmdurchbruch lautete die Diagnose, eine Notoperation rettete mir das Leben. Als meine Eltern ins Krankenhaus kamen, empfing sie der Arzt mit der halblustigen Begrüßung: »Wenn der Bub fünf Minuten später eingeliefert worden wäre, wärt ihr zu spät gekommen.« So viel zu den Schutzengeln in der Familie Fischler. Wobei an dieser Stelle auch gesagt gehört, dass Peter, mein jüngster Bruder, mit 19 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Ein schwerer Schicksalsschlag für unsere Mutter, die vier Jahre davor bereits ihren Mann, unseren Vater, im Alter von nur 52 Jahren verloren hatte. Aber gerade in diesen Momenten hat meiner Mutter ihr tiefer Glaube sehr geholfen.

Höhepunkte im Jahreslauf waren die Wallfahrten mit meiner Großmutter. Sie hat Wallfahrten geliebt, waren diese doch die einzige Gelegenheit, einmal raus aus dem Arbeitsalltag und woanders hinzukommen. Einmal im Jahr sind wir dann mit ihr nach St. Georgenberg – einem Kloster auf einem Felsen im Karwendel unweit von Schwaz – gefahren oder nach Mariastein im Unterinntal; Omas Lieblingswallfahrt führte uns aber nach Maria Locherboden, im Oberland nahe dem Stift Stams. Die Wallfahrtskirche ragt vor der beeindruckenden Gipfelkulisse der Mieminger Kette auf; uns Buben konnten aber weder das Alpenpanorama noch die Architektur der Kirche, noch der Rosenkranz besonders begeistern, dafür umso mehr der obligatorische Wirtshausbesuch danach. Dass uns bei der Heimfahrt mit dem Zug aufgrund der viel zu schnell hinuntergeschlungenen Würstel schlecht wurde, gehörte ebenfalls zu unserer Wallfahrtstradition wie das Amen zum Gebet.

Der Wallfahrtsort Maria Locherboden gründet auf dem Gelübde eines Bergknappen, der Mitte des 18. Jahrhunderts ein Muttergottesbild am Stolleneingang aufstellen ließ als Dank für seine wundersame Rettung, nachdem der Stollen eingestürzt war, oder – da sind sich die Quellen nicht ganz einig – aus Dankbarkeit, dass ihm bei seiner Arbeit als Knappe nie ein Unglück zugestoßen war.

Auch meine Heimatgemeinde Absam ist vom Bergbau geprägt. Mit der alten Salinenstadt Hall quasi zusammengewachsen, lebte Absam beinahe 800 Jahre lang hauptsächlich vom Salzbergbau und den dazugehörigen Handwerks- und Gewerbebetrieben, von Schmieden über Mühlen bis zu Sägewerken. Die Arbeit im Berg bzw. in den dafür nötigen Zulieferbetrieben war auch der Grund, warum meine Vorfahren, wahrscheinlich im 17. Jahrhundert, aus deutschen Landen im Gefolge von Pest und Dreißigjährigem Krieg nach Tirol geholt wurden oder auf der Suche nach Auskommen hergezogen sind.

Dass Absam aufgrund des Salzbergbaus kein typisches Tiroler Bauerndorf ist, wie es sonst im Unterinntal üblich ist, sondern seit Jahrhunderten von vielen Nebenerwerbslandwirtschaften wie der unsrigen geprägt wurde, hat auch mein Bild von der Landwirtschaft mitgeformt. Hinzu kommt, dass es in Hall und Absam im Unterschied zu anderen tiefschwarzen Tiroler Ortschaften aufgrund des Eisenbahnanschlusses, einer Textilfabrik und anderer Industriebetriebe schon früh auch ein sozialdemokratisches Milieu gegeben hat. SPÖ-Mandatare in der Gemeindevertretung waren bei uns gang und gäbe, und ich kann mich nicht erinnern, dass bei uns zu Hause jemals abfällig über »die Roten« geredet wurde. Wobei aber schon immer klar war, dass das »die anderen« sind. Anstelle eines Maiaufmarschs haben die Sozialisten bei uns jedes Jahr von Hall aus einen Radkorso veranstaltet und sind zu meiner großen Freude mit ihren bunt geschmückten Fahrrädern auch an unserem Haus vorbeigefahren. Wir hatten auch einen kommunistischen Nachbarn. Mit dem ist mein Großvater oft auf der Bank neben unserer Stalltür gesessen, und die beiden haben diskutiert, wobei es zuweilen durchaus auch laut und kontrovers zugegangen ist. Das änderte nichts daran, dass sie mit ihrer jeweils anderen Meinung friedlich auseinandergehen und sich bald darauf wieder zusammensetzen konnten. Ich kann mich noch gut an das Bild dieser beiden alten Männer auf unserer Stallbank erinnern. Wahrscheinlich deshalb, weil der Kontrast zu heute nicht größer sein könnte, wo man zwischen den politischen Lagern vor allem über die (un-)sozialen Medien Vorwürfe und Gehässigkeiten austauscht und das klärende, die Meinungen der anderen zumindest hörende »Gespräch der Feinde«, wie es Friedrich Heer nannte, keinen Wert mehr hat.

Null Toleranz zeigte meine Familie jedoch gegenüber den Nationalsozialisten. Maßgeblicher Auslöser für deren Totalopposition gegen das Nazitum war die erzkatholische Prägung meiner Großeltern und Eltern. Da war sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits kein Platz für auch nur einen Millimeter Verständnis für die Nazis. Was durchaus auch Folgen hatte. Der Vater meiner Mutter ist im Ersten Weltkrieg als junger Freiwilliger zur k. u. k. Kriegsmarine eingerückt, war in Pola, dem heutigen Pula in Kroatien, stationiert und auf einem der ersten U-Boote, die es überhaupt gegeben hat, im Einsatz. Nach Kriegsende 1918 wechselte er zum österreichischen Bundesheer und wurde »Spieß« der Klosterkaserne in Innsbruck. Nach der Machtübernahme beförderten ihn die Nazis vom Vizeleutnant (der höchste Dienstgrad für Unteroffiziere im Bundesheer, den es in der Wehrmacht nicht gegeben hat) zum Oberleutnant. An seiner Ablehnung gegenüber den neuen Machthabern änderte diese Beförderung zum Offizier aber nichts. Nach einer Riesen-Auseinandersetzung mit dem NSDAP-Ortsgruppenleiter in Absam, bei der mein Großvater ihn und seine Partei alles Mögliche geheißen hat, wurde er mit Schimpf und Schande aus dem deutschen Heer entlassen. Dieser Abgang ohne Ehren ersparte ihm den Fronteinsatz, und er brauchte sich danach nicht mehr zu verdrehen, denn spätestens von dem Tag an war er als Anti-Nazi punziert.

So wie mein Großvater väterlicherseits, der mit Geburtsjahrgang 1890 und als Bauer nicht zum Kriegsdienst eingezogen wurde; der kümmerte sich lieber um die Behebung alltäglicher Nöte im Dorf als um die Einhaltung der Parteilinie, indem er zum Beispiel während des Kriegs für Bekannte Schweine »schwarz« schlachtete oder sich auf andere Weise bei landwirtschaftlichen Problemfällen wie einer kranken Kuh mit Rat und Tat behilflich zeigte. Im krassen Gegensatz dazu stand eine besonders eindrückliche Erzählung meiner Großmutter, mit der sie mir die menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus vor Augen führte. Die systematische Tötung von geistig und körperlich behinderten Menschen, beschönigend »Euthanasieprogramm« genannt, wurde auch in der Landesirrenanstalt, wie sie damals geheißen hat, in Hall praktiziert. Mehrmals konnten meine Großeltern beobachten, wie Nachts auf dem Haller Friedhof die Leichen von Patienten aus dem Psychiatrischen Krankenhaus des Landes in Hall verscharrt wurden. Das Beispiel zeigt, dass die Bevölkerung sehr wohl von den Verbrechen der Nationalsozialisten im Hinterland Bescheid wusste – auch wenn das viele Jahrzehnte lang in Abrede gestellt wurde und auch heute noch von den neuen Ewiggestrigen geleugnet wird.

Im Absam der 1930er-Jahre gab es einen jungen Geistlichen namens Karl Knittel, der mit Theater- und Tanzgruppen und anderen gemeinschaftlichen Freizeitaktivitäten einen regen Zulauf aus der Jugend des Ortes auslöste. Bei der Gelegenheit lernten sich meine Eltern kennen und lieben; geheiratet wurde bei einem Fronturlaub meines Vaters 1944. Aus der katholischen Jugendbewegung kommend, war die »Hitlerei« für beide nie eine Option. Von meiner Mutter weiß ich, dass sie entgegen der Weisung ihrer Schulleitung nicht zum triumphal aufgezogenen ersten Führer-Besuch in Innsbruck gegangen ist. Die nationalsozialistische Ablehnung von Kirche und Glaube, die sich in vielen Kirchenaustritten manifestierte, war ihr ein Gräuel. Mit Abscheu erzählte sie uns Kindern, dass sich die Nazis im Franziskanerkloster von Hall an den Sakramentsgefäßen vergriffen und mit den Messkelchen Gelage gefeiert hatten.