Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Echter

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Jean-Louis Pawellek traf für ein Schulprojekt im Jahr 2014 eine Zeitzeugin, die den Holocaust überlebt hat. Danach entwickelte er den Wunsch, weitere überlebende Opfer der Nazi-Schreckensherrschaft persönlich kennenzulernen und ihre Geschichte zu aufzuschreiben. Viele Zufälle, Wegbegleiter und Begebenheiten ließen später dieses Buch mit den zwölf Zeitzeugen des Holocausts sowie einem "Zweitzeugen" entstehen. Die Schicksale der Frauen und Männer sind ergreifend und mahnend. Sie sollen dazu dienen, niemals zu vergessen, was unschuldigen Kindern und Erwachsenen u.a. in den Konzentrationslagern angetan wurde. Jean-Louis Pawellek hat seine Treffen mit Videokamera aufgezeichnet. Die Aufnahmen können am Ende jedes Kapitels über einen sich im Buch befindlichen QR-Code im Internet angeschaut werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 355

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

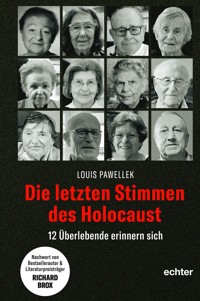

Die letzten Stimmen des Holocaust

LOUIS PAWELLEK

Die letzten Stimmen des Holocaust

12 Überlebende erinnern sich

Nachwort von Bestsellerautor & Literaturpreisträger

RICHARD BROX

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

1. Auflage 2024

© 2024 Echter Verlag GmbH, Würzburg

www.echter.de

Covergestaltung: Vogelsang Design, Jens Vogelsang, Aachen

Layout Innenteil: satzgrafik Susanne Dalley, Aachen

E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de

ISBN 978-3-429-05947-7

ISBN 978-3-429-06647-5 (PDF)

ISBN 978-3-429-06648-2 (ePub)

INHALT

Vorwort von Louis Pawellek

Eva Szepesi

Edith Erbrich

Christa Rose

Sonja Strauß

Ingeburg Geißler

Albrecht Weinberg

Ruth Melcer

Dr. Ursula Beyrodt

Josef Königsberg

Karla Raveh

Thomas Gabelin

Mykola Kudas

Nachwort mit Richard Brox

Literatur und Quellen

Sekundärliteratur

Bildnachweis

VORWORT

Das Thema Holocaust sowie das breite Themenfeld des Zweiten Weltkrieges haben mich schon seit meiner Jugend sehr interessiert.

Als Auslöser für das große politische und geschichtliche Interesse benenne ich stets zwei Personen. Zum einen meine damalige Lehrerin an der Europarealschule in Horn-Bad Meinberg, Frau Schumacher, die den Unterricht in den Fächern Politik und Sozialwissenschaften lehrte, und zum anderen meinen Onkel aus Neuburg an der Donau, der Horst heißt. Er war schon in meiner Jugend in der SPD aktiv und mein politisches Vorbild.

Frau Schumacher hatte mich stets in ihrem Unterricht gefördert und merkte sehr schnell, dass mir politische und geschichtliche Themen sehr liegen. Gemeinsam planten wir politische Diskussionsrunden mit Gästen aus dem Land- und Bundestag, luden den Bürgermeister oder andere regionale politische Vertreter sowie einen Historiker ein oder organisierten Gedenkstättenfahrten wie zum Beispiel nach Bergen-Belsen bei Celle oder an die Wewelsburg bei Paderborn. Sie hatte immer ein offenes Ohr für mich und meine vielfältigen Ideen. Ich bin ihr sehr dankbar, denn ihr guter Zuspruch und der Ratschlag, dass ich das Engagement beibehalten solle, führten nach einigen Jahren zu diesem besonderen Buch. Bei einer anderen Lehrerin der Realschule nahmen wir das Thema der NS-Zeit im Zweiten Weltkrieg durch, leider nur an wenigen Seiten im Geschichtsbuch, was mich sehr störte. Es wurde in einer Windeseile mit Zahlen und Daten zu Toten oder Deportierten um sich geworfen, bis sich dann schon das nächste Thema im Buch andeutete. Wir lernten aber trotzdem einiges über die politischen Strukturen und wichtige Personen des NS-Regimes. Bis zum heutigen Tag ist es für mich schwer verständlich, wie in kürzester Zeit ein so enormer politischer Umschwung in Deutschland vollzogen wurde und so eine völlige Veränderung der Ideologien auf das Volk zukam. Ich konnte all die Zahlen und Daten am Ende gar nicht richtig verarbeiten. So machte ich mir Gedanken, wie ich das Thema für mich persönlich intensivieren könnte. Ich forschte im Internet nach einer möglichen Zeitzeugin oder einem Zeitzeugen, die dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte miterlebt hatten. Meine Suche traf auf den Namen Karla Raveh, die mehrere Konzentrationslager und Ghettos der Nationalsozialisten überlebt hatte wie Auschwitz-Birkenau und Theresienstadt.

Sie war eine Überlebende des Holocaust, die ihre Wurzeln ebenfalls in der Region, genauer gesagt in der lippischen Hansestadt Lemgo, hatte. Ihr fester Wohnsitz war hingegen in Israel, einem Land, in das viele Überlebende nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierten. Ich hielt mit Frau Schumacher Rücksprache, was sie davon halten würde, wenn ich ein mögliches Treffen oder Interview bei Karla Raveh anfragen würde. Sie hob hervor, dass es mit Sicherheit ein sehr wichtiges und bedeutsames Treffen für mein Engagement wäre. So ging ich meine Planungen an. Zum damaligen Zeitpunkt war ich 17 Jahre alt. Leider fehlten mir jegliche Kontaktdaten und ich forschte das ganze Internet nach möglichen Ansprechpartnern durch, bis ich herausfand, dass eine Gesamtschule in Lemgo ihren Namen trug. Sofort verfasste ich eine E-Mail mit meinem Anliegen, was auch über das Sekretariat an Frau Raveh weitergeleitet wurde. Ich hatte Glück, denn Frau Raveh war wenige Wochen später auf Besuch in ihrer alten Heimat. Bei diesem Besuch würde sie in der Schule und weitere Termine im Kreis Lippe wahrnehmen. Ich bekam ihre Telefonnummer und ich rief sie voller Nervosität an. Wir vereinbarten gemeinsam einen Termin für das Interview. So fuhr ich mit einem Klassenkameraden, der das Interview mit seiner Kameraausrüstung aufzeichnete, zu ihrem Geburtshaus, dem „Frenkel-Haus“ in Lemgo.

Die Lebensgeschichte von Karla Raveh wird in einem Kapitel dieses Buches ausführlich beschrieben, denn ihre berührende und mahnende Geschichte „packte“ mich, sodass mein geschichtliches Interesse immer weiter wuchs.

Dank Frau Schumacher konnte ich das Interview in der Schule vorstellen und weitere Schülerinnen und Schüler auf das, was im Zweiten Weltkrieg geschehen war, aufmerksam machen. Das Interview wurde im Anschluss auf CD gebrannt, an mehrere Schulen weitergereicht und fand zudem immer wieder den Weg in die regionalen Medien. Als ich die Realschule nach einem erfolgreichen Abschluss verließ, schenkte mir Frau Schumacher eine DVD. Es handelte sich um den Film „Schindlers Liste“, der mich beim ersten Anschauen so berührte, dass ich später die originalen Orte, wie die Emaillefabrik von Oskar Schindler und das Konzentrationslager Plaszow in Krakau, besuchte.

Mein Onkel Horst ist Mitglied in der SPD, war zum damaligen Zeitpunkt dritter Bürgermeister von Neuburg an der Donau und kandidierte vor einigen Jahren für den bayrischen Landtag. Ich erlebte einige Situationen im Wahlkampf mit. Zwei sind mir dabei im Kopf geblieben. Horst war in Neuburg bekannt wie ein bunter Hund und wurde bei unseren Spaziergängen durch die Stadt von jedem auf der Straße gegrüßt. Wie oft hörte ich den Zuruf „Grüß Gott, Herr Winter“, es war schon ein tolles Gefühl, einen bekannten Onkel zu haben. Zudem durfte ich auch in seinem Flyer für den Wahlkampf auf einem Bild vertreten sein. Wir führten zahlreiche politische und geschichtliche Gespräche, die am Ende mit Überzeugung zu meinem Eintritt in die SPD und bei den Jusos führten. Prompt erhielt ich als Neumitglied von der lippischen SPD mein kleines rotes Parteibuch sowie eine edle Anstecknadel verliehen. Ich fühlte mich geehrt und war voller Tatendrang. Einige Jahre gestaltete ich in dieser Partei auf kommunaler Ebene im Kreis Lippe das politische Geschehen mit. Meine Unterstützung brachte ich bei Wahlständen und generell bei Wahlkämpfen oder auch bei Tagungen sowie Diskussionsrunden mit ein. Mehrere Male war ich im Landtag von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf zu Besuch, war Mitglied im Jugendlandtag des Landes NRW und nahm an Konferenzen teil, bei denen auch Politiker wie Karl Lauterbach, Franz Müntefering, Gerhard Schröder oder Peer Steinbrück anwesend waren. Durch meinen guten Kontakt zu einem lippischen Landtagsabgeordneten organisierte ich eine Fahrt in den Landtag, ebenfalls gemeinsam mit Frau Schumacher. Mein Onkel war damals immer ein Ansprechpartner gewesen, wenn ich mit Blick auf die Partei mal einen Ratschlag oder Tipps benötigte. Das war für mich eine aufregende Zeit mit vielen besonderen Begegnungen, Gesprächen und Erlebnissen, die ich auch nach meinem Austritt aus der Partei stets gut in Erinnerung behielt. Mein Terminkalender war immer gut gefüllt und dies ermöglichte mir auch, die ersten Freundschaften und ein Netzwerk in Lippe aufzubauen. Da ich mich aber am Ende immer mehr auf mein geschichtliches Interesse fokussierte, litt die Arbeit in der Partei darunter, sodass ich nur noch ein „zahlendes Mitglied“ war, was den Austritt bestärkte. Ich möchte betonen, dass ich trotzdem der Demokratie sehr verbunden bin und mich auch aus geschichtlichem Interesse in Bezug auf die „NS-Zeit“ sehr dafür einsetze, die Demokratie aufrechtzuerhalten. Eine Diktatur ohne Meinungsfreiheiten dürfen wir in der Bundesrepublik Deutschland niemals mehr zulassen. In meiner Jugend sollte ebenfalls eine Partei, die für einen bis zum heutigen Tag wachsenden und anhaltenden Rechtsruck sorgen sollte, gegründet werden. Eine Partei, die meistens wegen negativer Schlagzeilen, rechtsradikale Äußerungen und Fehltritten in die Medien gelangen würde. Ich stellte mir damals so wie heute die Frage, ob die Wählerinnen und Wähler aus der damaligen Zeit beziehungsweise dem Geschichtsunterricht nichts gelernt haben.

Das vorhin angesprochene Treffen mit Karla Raveh führte mich zu einem weiteren wichtigen Schritt. Da das Konzentrationslager Auschwitz, welches Karla Raveh überlebte, als Synonym für den Holocaust gilt, wuchs in mir der große Wunsch, die Gedenkstätte in Polen zu besuchen. Ich muss sagen, dass der Name „Auschwitz“ auch in meiner Schulzeit das am häufigsten verwendete Wort im Zusammenhang mit den Nationalsozialisten und der Judenverfolgung war. Es war mein damaliges Ziel, diesen Ort, an dem Karla Raveh die Grausamkeiten der Nationalsozialisten erleben musste, als Vertiefung unseres Gesprächs zu besuchen. Meine Überlegungen gingen so weit, dass ich meine erste Fahrt, der noch viele weitere nach Auschwitz folgten, alleine antreten wollte. Die Angst, unterwegs bei meiner ersten Zugreise nach Polen durch meine Unwissenheit verloren zu gehen, überwog, sodass ich mir eine andere Möglichkeit überlegte. Auch in diesem Fall stand mir das Glück bei, denn durch einen Zufall las ich in einer regionalen Zeitung, dass ein Jugendzentrum aus der lippischen Stadt Schieder-Schwalenberg noch Teilnehmer für eine mehrtägige Fahrt in die Gedenkstätte Auschwitz suchte. Voller Freude über diese Möglichkeit meldete ich mich für die Fahrt an. Dass diese eine sehr hohe Bedeutung für mein weiteres Leben haben würde, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. An einem frühen Morgen startete die Busreise an unserem Treffpunkt am Bahnhof. Der Bus fuhr um kurz vor fünf Uhr los und mein Herz schlug vor Aufregung während der gesamten Fahrt sehr schnell, denn sie war für mich nach dem Gespräch mit Karla Raveh ein ganz besonderes und hautnahes „Erlebnis“.

Es vergingen viele Stunden, bis wir in Oswiecim (damals: Auschwitz) ankamen. Es war noch hell draußen, sodass ich aus dem Fenster des Busses auf dem Weg zur Unterkunft das Treiben in der rund 40.000 Einwohner zählenden Stadt in der polnischen Woiwodschaft Kleinpolen anschauen konnte. Dass Oswiecim auch eine Stadt ist, das wusste ich vor der Ankunft nicht. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt stets die Vermutung, dass der Name nur auf das Konzentrationslager zutrifft. Umso mehr war ich überrascht, denn es gab in der Stadt zahlreiche Geschäfte, eine Burg, mehrere Kirchen und, da der Fluss Sola als Nebenfluss der Weichsel durch die Stadt fließt, eine besondere Flora und Fauna. Was mir aber sofort auffiel, war, dass fast alle paar Sekunden ein vollbesetzter Reisebus an uns vorbeifuhr. Zudem konnte ich an den Kennzeichen erkennen, dass die Busse aus verschiedenen Ländern angereist waren. Ich ahnte schon, dass sie wohl die Gedenkstätte als Reiseziel hatten. Untergebracht waren wir in der internationalen Jugendbegegnungsstätte und das Zimmer teilte ich mir mit einem anderen Mitreisenden. Die kommenden Tage sollten neben einer lückenlosen Vorbereitung auf die Besuche des Stammlagers I und von Auschwitz-Birkenau weitere Termine im durchgeplanten Programm beinhalten. Die Besuche in beiden Lagern des gesamten Komplexes waren etwas sehr Besonderes, Berührendes und Emotionales für mich, denn ich erlebte das Erzählte von Karla Raveh vor Ort wieder. Ihre Erzählungen sollten sich vor meinen Augen abspielen, es klingt komisch, aber anders kann ich es nicht beschreiben. Die Gänsehaut und die Tränen in meinen Augen, als ich durch die Baracken, die Gaskammer, über die Rampe oder durch die bekannten beiden Lagertore für die Züge oder das Tor mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“ ging, waren unbegreifliche Situationen. Wie konnte ein Mensch einem anderen Menschen solches Leid antun? Diese Frage beschäftigt mich bis zum heutigen Tag. Dass am Ende sechs Millionen tote Menschen, wovon vier Millionen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern und weitere zwei Millionen durch Massaker der deutschen Wehrmacht ermordet wurden, das Resultat des Krieges waren, diese Zahl machte und macht mich fassungslos. Alleine im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz kamen in den Betriebsjahren von 1940 bis 1945 1,1 Millionen Menschen ums Leben. Diese Zahl gliedert sich aus den folgenden Herkünften und Religionen: 1 Million Juden, 73.000 Sinti und Roma, 21.000 russische Kriegsgefangene sowie 13.000 Andere. Ich erstarrte, als der Guide vor Ort diese Zahlen nannte.

Übrigens sollte sich in der Gedenkstätte auch meine Beobachtung aus dem Busfenster heraus erklären, als ich die vollbesetzten Reisebusse sah. Das gesamte Gelände des Parkplatzes der Gedenkstätte war voll mit Reisebussen, Reisegruppen und Touristen. Dabei konnte ich mehrere Sprachen und Herkünfte aufschnappen. Leider erlebte ich auch unschöne Begegnungen im Zusammenhang mit anderen Besuchern, so fotografierte sich eine chinesische Reisegruppe mit dem Selfiestab und einem Lächeln im Gesicht in der Gaskammer. Dabei mussten andere Besucher vor dem Eingang warten, bis die Gruppe ihren „Schnappschuss“ fotografiert hatte. Eine andere Gruppe machte eine Raucherpause in einer der Holzbaracken. Selbstverständlich gibt es solche Vorfälle mit Sicherheit bei jeder Nationalität und Herkunft, aber diese zwei Situationen blieben mir von meinen Besuchen in der Gedenkstätte Auschwitz besonders in Erinnerung. Insgesamt nahm die Besichtigung acht Stunden in Anspruch, wobei diese Zahl auf zwei Tage und beide Lagerkomplexe aufgeteilt wurde. Das dritte Lager, welches „Auschwitz III Monowitz“ heißt, besichtigten wir nicht, da nur noch wenige Gebäude an das Lager erinnern. Wie ich vorhin angedeutet hatte, sollte die Fahrt auch andere Termine im Programm beinhalten. Diese Termine wurden in Zusammenarbeit mit einer polnischen Schule in dem benachbarten Ort Bobrek durchgeführt. Es gab einen Festakt mit Abendessen, eine Stadtrallye und einen Diskoabend für die deutsch-polnische Begegnung.

Die Begegnungen mit den polnischen Schülerinnen und Schülern während des Aufenthaltes in Oswiecim würden noch eine besondere Begebenheit für mich parat haben, denn ich lernte das polnische Mädchen Kasia kennen. Strahlende Augen und ein schönes Lächeln brachten mich sofort um den Verstand. Der genaue Augenblick unseres Kennenlernens war während eines flotten Tanzes, den wir beide in der Sporthalle zu einem dieser Diskoklassiker aufs Parkett legten. Wir beide verguckten uns ineinander und verbrachten die freie Zeit während des Aufenthaltes gemeinsam. Sie besuchte mich mehrmals in der Unterkunft und wir gingen durch die Stadt spazieren. Am Abend der Heimreise brachte mir Kasia mit dem Fahrrad einen Abschiedsbrief mit einem Teddybären vorbei und wir beide hatten Tränen in den Augen, denn für uns beide war es wohl eine der ersten Begegnungen, bei der man sich so richtig „verguckt“ hatte. Bis zu meinen nächsten Besuchen in Oswiecim sollten aber noch viele Monate vergehen, sodass wir den Kontakt zwar schriftlich aufrecht hielten, aber es aufgrund der Entfernung leider nicht die große Liebe wurde. Ein anderer Kontakt, der sich während dieser Begegnungen ergab, würde aber bis zum heutigen Tag bestehen bleiben. Ich lernte die polnische Lehrerin Agnieszka kenne, die auch die Klasse von Kasia unterrichtete. Sie hatte Germanistik studiert und sprach die deutsche Sprache fast fehlerfrei. Sie war beeindruckt von meinem politischen und geschichtlichen Interesse und wir vereinbarten, dass, wenn ich wieder nach Oswiecim komme, sie mir den Ort und die Region zeigt. Heute kann ich sagen, dass wir einen freundschaftlichen Kontakt haben, den ich pflege und schätze. Die Region durfte ich durch Agnieszka kennenlernen.

Die Tage der Fahrt waren vorbei und als Fazit erlebte ich eine Zeit, die meine Gefühle nicht nur auf traurige Art und Weise durch die beiden Besuche in der Gedenkstätte Auschwitz aufgewühlt hat, sondern auch eine Menge Glücksgefühle auslöste. Glücksgefühle in Bezug zu den Kontakt zwischen Kasia und mir. Dieser Ort, in dem unmenschliche und grauenvolle Dinge in dem Konzentrationslager geschehen waren, berührte mich also auch auf der schöneren Kehrseite. Oswiecim und Polen hatten mich in ihren Bann gezogen, der mich bis zum heutigen Tag nicht loslässt. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich bereits über zwanzigmal eine Reise nach Oswiecim angetreten habe.

In den Jahren nach meinem ersten Besuch, den ich durch Karla Raveh antrat, bedeutete mir der Ort immer mehr. Doch führten mich meine Besuche nicht immer nur alleine nach Oswiecim, oftmals wurde ich von Reisegruppen, Freunden oder Bekannten begleitet. Ich übernahm somit die Rolle des Guides und führte diese kleinen Gruppen durch die Gedenkstätte. Dabei war ich aber auch für die mehrtägige Programmplanung der Reise zuständig. Als Unterkunft wähle ich stets ein Hotel in Katowice (damals: Kattowitz) aus. Die für die Industrie und den Kohleabbau bekannte Stadt in Oberschlesien liegt nur etwa eine knappe Stunde mit dem Zug von Oswiecim entfernt. Die Stadt selbst hat ihren Besuchern viel zu bieten: neben dem ehemaligen Bergarbeiterviertel im Stadtteil Nikiszowiec, dem schlesischen Museum oder Schlesien-Park und der Musikakademie auch einen Zoo und Freizeitpark sowie die Innenstadt mit vielen Geschäften und Restaurants. Zudem befinden sich Wroclaw (damals: Breslau), Warszawa (damals: Warschau) oder Krakow (damals: Krakau) in unmittelbarer Nähe und deshalb ist dieser Ort ein guter Ausgangspunkt und Knotenpunkt für mehrtägige Reisen nach Schlesien beziehungsweise Polen.

Einige Monate nach der ersten Fahrt verstrichen und ich arbeitete nach diesem Besuch einen Vortrag aus, der den Namen „Todesfabrik Auschwitz – Synonym für den Holocaust“ trägt. Mehrere Stiftungen und die christlich-jüdische Gesellschaft wurden auf mich aufmerksam und unterstützten meine Arbeit. Ein Historiker der Wewelsburg, der damals schon von Frau Schumacher und mir an die Realschule eingeladen wurde, stand mir ebenfalls mit Ratschlägen beiseite. Dieser Vortrag mit vielen Fotos und dem Videomaterial von dem Interview mit Karla Raveh führte mich durch viele Schulen in der Region Ostwestfalen-Lippe. Überall, wo ich diesen Vortrag hielt, merkte ich, auf welcher besonderen Ebene dies stattfand, denn das Gegenüber hatte das gleiche Alter wie ich als Redner auf der Bühne. Dies ermöglichte eine viel intensivere und persönlichere Gesprächsbasis und Aufmerksamkeit.

Mein schulischer Werdegang führte mich an das Felix-Fechenbach-Berufskolleg des Kreises Lippe in Detmold. Während der gesamten Schulzeit und der erfolgreich absolvierten Ausbildung zum staatlich anerkannten und geprüften Erzieher nutzte ich auch hier die Zeit, um wieder mein geschichtliches Interesse in den Schulalltag einzubringen. Gemeinsam mit dem damaligen Schuldirektor organisierte ich mehrere Diskussionsrunden mit Politikern und hielt meinen Vortrag vor dem bisher größten Publikum mit rund 250 Menschen. Es wurde mir immer bewusster, dass mein Engagement wohl eine hohe Bedeutung hat. Ich übernahm die Rolle des Schulsprechers und setzte mich sehr für die Aufarbeitung der NS-Zeit als Mahnung ein. Dieses Engagement und die Unterstützung des Schulleiters gingen so weit, dass ich an einer Fahrt in die fast zwei Millionen Einwohner große polnische Hauptstadt Warszawa (damals: Warschau) als Teil einer lippischen Delegation teilnehmen durfte. Der Schuldirektor ermöglichte mir die Teilnahme durch einen sehr engen Kontakt zum Bürgermeister und auch zu der Stadtverwaltung, welche die Fahrt mitgestalteten. Diese Fahrt hatte das Ziel, das damalige und das heutige jüdische Leben in Warschau durch mehrere Führungen und Termine zu erfahren. Wir besichtigten das „Warschauer Ghetto“ in dem in der NS-Zeit auf einer Fläche von 3,1 Quadratkilometern rund 450.000 Menschen eingepfercht wurden, bestimmt für die weitere Deportation in die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager. Wir besuchten mehrere Synagogen und die jüdische Gemeinde. Ein Treffen bleibt mir dabei besonders in Erinnerung. Wir hatten eine Audienz in dem gewaltigen Rathausgebäude, das einem Palast gleichkam, bei der damaligen Bürgermeisterin der Stadt Warschau. Wir führten eine Gesprächs- und Diskussionsrunde und durften eigene Fragen stellen. Durch diese Fahrt weitete sich der Radius meines geschichtlichen Interesses immer weiter aus. An dieser Stelle bin ich dem damaligen Schuldirektor sehr dankbar, der durch seine Kontakte mir weitere Türen zur eigenen Wissensaneignung öffnete. Gelegentlich stehen wir noch heute in Kontakt. Natürlich bleibt die Gedenkstätte Auschwitz stets in meinem Fokus, doch besichtigte ich mit den Jahren viele weitere Gedenkstätten und ehemalige Ghettos der Nationalsozialisten. Meine Reisen führten mich auch in die damaligen Ghettos nach Theresienstadt (heute: Terezin) in Tschechien oder nach Polen zum Ghetto Litzmannstadt (heute: Lodz) sowie in die Gedenkstätten nach Ravensbrück, Buchenwald, Mittelbau-Dora und Dachau.

Ich habe mir für die nächsten Jahre ein festes Ziel vorgenommen. Ich möchte alle menschenunwürdigen und grausamen Konzentrationslager und Ghettos der Nationalsozialisten besuchen. Warum? Das kann ich selber nicht gezielt in Worte fassen und beantworten. Es ist wie eine Art „Wissensdrang“ und das stetig neue Verlangen nach Belegen, denn wenn man vor Ort ist, fühlt man das im Vorfeld von den Zeitzeugen Erzählte aus den Berichten und Schilderungen mit ganz anderen Emotionen und besucht eine Gedenkstätte mit wichtigem Hintergrundwissen. Der Besuch wird durch andere Augen gesehen. Eine Sache ist mir nach den zahlreichen Besuchen in den Gedenkstätten bewusst, denn auf meine Frage, wie ein Mensch einem anderen Menschen solche Grausamkeiten antun kann, werde ich wohl niemals eine Antwort finden.

In den vergangenen Jahren entwickelte sich in meinen Gedanken eine Idee. Wie wäre es, wenn ich als junger Mensch auf die Reise und Suche nach den letzten Überlebenden des Holocaust gehe? Am Ende sogar aus diesen Begegnungen ein Buch schreibe, die Gespräche verfilme und dem Buch ebenfalls auf moderne Art und Weise beifüge? Die Antwort brauchte etwas Zeit und entwickelte sich in den Jahren, in denen sich auch mein Fachwissen weiterentwickelte. Schlussendlich fand ich die Antwort in meinem 24. Lebensjahr. Es fiel der Entschluss und ich entschied mich für eine klare Antwort: „Das Projekt gehst du jetzt an, denn noch gibt es eventuell eine Möglichkeit, mit den wenigen Zeitzeugen zu sprechen.“

Über das Internet beschaffte ich mir die nötige Filmausrüstung und machte mich mit der Technik vertraut. Es dauerte etwas, aber irgendwann hatte ich den Dreh raus. Zeitgleich recherchierte ich nach möglichen Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartnern, die dieses Projekt unterstützend bereichern könnten. Eines fiel mir sofort auf: Es gibt immer weniger Menschen, die aktiv aus der Zeit des Holocaust berichten. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht Berichte in den Medien veröffentlicht werden, in denen steht, dass eine Holocaust-Überlebende oder ein Holocaust-Überlebender verstorben ist. Zudem zogen sich auch einige Zeitzeugen altersbedingt aus der Öffentlichkeit zurück. Ich probierte es trotzdem und verfasste mehrere E-Mails, die nicht immer direkt an die Personen für mein Projekt verschickt wurden, sondern auch an Gemeinden, Stadtverwaltungen, Vereine oder andere mögliche Ansprechpartner, die mir mit meinem Anliegen zu der jeweiligen Person weiterhelfen könnten. Voller Freude stellte ich fest, dass ich einige positive Rückmeldungen für dieses Buchprojekt und die Filmbeiträge erhielt. Insgesamt sagten mir neben Karla Raveh, die ich bereits im Vorfeld interviewte, zwölf weitere Personen ihre Unterstützung zu. Eigentlich waren es dreizehn, doch verstarb eine Zeitzeugin im Alter von 100 Jahren friedlich im Schlaf.

Sie verstarb in der Nacht auf den Tag, an dem das Interview in ihrer Wohnung stattfinden sollte. Sie sagte mir wenige Tage vorher über eine gute Freundin für mein Projekt zu. Die Zeitzeugin trug den Namen Philomena Franz und überlebte den Holocaust als Sinti unter anderem in den Konzentrationslagern Auschwitz-Birkenau und Ravensbrück. Ein großer Schock, der große Trauer und Fassungslosigkeit in mir entstehen ließ, denn es macht deutlich, wie wichtig dieses Projekt am Ende doch sein würde, denn irgendwann wird es keine Zeitzeugen mehr geben, die aus der Zeit des Holocaust berichten können. Mein schriftliches und verfilmtes Material hatte also eine sehr hohe Wichtigkeit und Bedeutung, da es als Beleg und Zeugnis der damaligen Zeit diente. Zudem wurde mir aber auch bewusst, dass es einen „schöneren Tod“, als im Schlaf zu versterben, ohne Leid und Schmerzen, nicht geben kann. Diese Erkenntnis tröstete mich. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle der gesamten Familie mein herzliches Beileid aussprechen und mit der Erwähnung in den vergangenen Zeilen Philomena Franz’ gedenken. Ich danke dir für deine Zusage und schicke dir von Herzen liebe Grüße in den Himmel.

Es verblieben so zwölf Personen und mit Richard Brox ein „Zweitzeuge“, die dem Projekt ihre Unterstützung zusagten. Auf jede der dreizehn Begegnungen bereitete ich mich intensiv vor, erwarb mir Fachwissen aus Literatur und schaute Dokumentationen über die jeweilige Person. Durch das angeeignete Wissen kristallisierten sich mehrere gezielte Fragen heraus, die ich in den Gesprächen dem Gegenüber stellte. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass jegliche Kosten, die durch das Projekt entstanden sind, aus eigenem Budget finanziert wurden. Es war mir sehr wichtig, dass dieses Projekt aus eigener Hand und eigenen finanziellen Mitteln entsteht. Zwischen den Gesprächen und den Tagen, die ich mit dem Schreiben dieses Buches verbrachte, war es mir ein starkes Verlangen, die Orte, in denen die Zeitzeugen überlebt oder gelebt hatten, zu besuchen. Ich hatte das Gefühl, wenn ich diese Orte mitten im Entstehungsprozess dieses Buches besuche und besichtige, würde sich dies mit den gesammelten Erlebnissen und Eindrücken auf den Schreibstil auswirken. So fuhr ich nicht nur mit den Zügen in alle Himmelsrichtungen zu den einzelnen Gesprächen, sondern entdeckte durch die Reisen auch das deutsche, polnische und tschechische Schienennetz. Mehrmals fuhr ich nach Auschwitz, war in Theresienstadt oder dem Konzentrationslager in Groß-Rosen. Und ich muss sagen, dass sich die gleiche Situation wie nach dem Gespräch mit Karla Raveh und dem damit verbundenen Besuch der Gedenkstätte in Auschwitz vor meinen Augen abspielte. Die Erzählungen und Berichte meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner fingen an, sich vor meinen Augen in den besuchten Gedenkstätten abzuspielen. Solch ein stetiges Gefühls- und Gedankenchaos erlebe ich sonst sehr selten in meinem Leben. Es „packt“ mich immer wieder.

Die folgenden Kapitel dieses Buches gehen ausführlich auf die Lebensgeschichten der dreizehn interviewten Personen ein. Zudem haben Sie nach jedem einzelnen Buchkapitel die Möglichkeit, über den QR-Code via Kamera oder den Link für den Zugang über den Webbrowser ins Internet, die verfilmten Gespräche mit weiteren Erlebnissen und Berichten als Vertiefung anzuschauen.

… Eva erhielt die Nummer „A-26877“. Wie sie heute beschreibt, war sie von diesem Zeitpunkt an kein Mensch mehr, sondern nur noch eine Nummer …

Eva Szepesi

Durch einige sehr informative Medienbeiträge und ein Interview, welches die Holocaust-Überlebende Eva Szepesi bei einem süddeutschen Radiosender gab, wurde ich auf ihre Lebensgeschichte aufmerksam. Ich fasste den Entschluss, einen möglichen Kontakt zu Eva Szepesi herzustellen. Im Internet recherchierte ich nach der geeignetsten Möglichkeit für einen Kontaktaufbau und entdeckte, dass ihre Tochter Anita Schwarz gemeinsam mit ihrem Mann ein Pelzwarengeschäft in Frankfurt am Main weiterführte, welches Eva Szepesi im Jahr 1971 mit ihrem im Jahr 1993 verstorbenen Mann Andor eröffnet hatte. Ich verfasste eine E-Mail mit meinem Anliegen und erhielt wenige Tage später eine Antwort. Ich war sehr erfreut, denn in all den Tagen zwischen meiner versendeten E-Mail und der jetzt erhaltenen Antwort ließ mich die Familien- und Lebensgeschichte von Eva Szepesi gedanklich nicht los. Wir führten ein erstes längeres Telefonat und vereinbarten einen gemeinsamen Interviewtermin.

Nach dem Telefonat kam mir die Idee, dass wir dieses Gespräch in einer besonderen Räumlichkeit durchführen müssten. So schrieb ich den „Frankfurter Hof“, ein Hotel der „Steigenberger Hotel Group“, an. Ich bat schriftlich um eine ruhige und sehenswerte Räumlichkeit für das Interview. Es dauerte nur wenige Stunden, bis ich eine positive Rückantwort via E-Mail erhielt und ich dann ein Telefonat mit dem Manager für Marketing und Communication führte. Er bedankte sich für meine E-Mail und sagte mir eine entgeltfreie Räumlichkeit für den Tag und die Durchführung des Interviews zu. An dieser Stelle möchte ich meinen besonderen Dank dem Hotel sowie dem gesamten Team des „Frankfurter Hofs“ für die Unterstützung widmen.

Meine Zugfahrt führte mich in den frühen Morgenstunden von Hannover aus zum Frankfurter Hauptbahnhof. Dort angekommen stieg ich in ein Taxi um, mit dem ich auch Eva Szepesi von zuhause abholte. Anschließend fuhren wir gemeinsam in den „Frankfurter Hof“. Dort angekommen erhielten wir das „Lesezimmer“, welches sehr edel und gemütlich, mit großen und gut ausgestatteten Bücherregalen gestaltet und eingerichtet war.

Hochzeitsfoto von Karoly und Valeria Diamant

Eva Szepesi wurde am 29. September 1932 in der ungarischen Hauptstadt Budapest geboren. Sie wurde in eine jüdische Familie hineingeboren, die den jüdischen Glauben und das Brauchtum im Alltag sehr pflegte. Ihre Eltern waren Karoly (Vater) und Valeria (Mutter) Diamant. Sie lebten im Budapester Vorort Pesterzsebet. Heute ist dieser im Süden von Pest gelegene Vorort mit seinen rund 60.000 Einwohnern einer der 23 Bezirke, in die die ungarische Hauptstadt unterteilt ist. Anfangs bewohnte die Familie gemeinsam mit den Großeltern, der Tante und den beiden Cousinen einen Hof mit Hühnern und Kaninchen. Mit den Eltern lebte sie im vorderen Bereich des Hofes.

In der Hauptstraße besaßen die Eltern ein Geschäft für Herrengarderobe. Eva erinnert sich daran, wie sie die anderen Ladenbesitzer in der Straße stets freundlich grüßten. Sie beschreibt ihre frühe Kindheit als glücklich, liebevoll und unbeschwert. Viele Freundschaften bestimmten ihren Alltag. Gemeinsam wurde mit anderen Kindern mit viel Freude und Spaß gespielt. Zum damaligen Zeitpunkt war es noch überhaupt nicht wichtig, ob die anderen Kinder den jüdischen oder christlichen Glauben hatten, so wurden auch Feste wie Chanukka gemeinsam gefeiert. Im Jahr 1936 kam der kleine Bruder Tamás auf die Welt und bereicherte fortan das Familienleben.

Im September 1938 wurde Eva mit sechs Jahren eingeschult. Sie liebte das Lernen und war mit hoher Motivation am Unterricht beteiligt. Sie fand schnell Kontakt zu Kindern mit und ohne jüdischen Glauben. Neben ihr besuchten vier jüdische Mädchen die Schulklasse. Ab 1938 und 1941 traten in Ungarn immer schärfere Rassengesetze in Kraft. Dies bemerkte auch Eva in der Schule und in ihrer Klassengemeinschaft. Sie wurde in die dritte Klasse versetzt und erhielt eine neue Lehrerin. An einem Tag stellte sich die Lehrerin, die sich durch das strenge und raue Verhalten keiner großen Beliebtheit unter den Schülerinnen und Schülern erfreute, mit einer Liste vor die Klasse. Sie las die Namen der fünf jüdischen Kinder vor. Anschließend befahl sie, dass die jüdischen Kinder mit den christlichen Kindern aus der letzten Reihe die Plätze tauschen müssten. Ein jüdisches Mädchen erkundigte sich bei der Lehrerin, warum gerade sie als Kinder mit jüdischem Glauben in die letzte Reihe mussten. Die Antwort der Lehrerin war, dass sie als „freches und stinkendes“ Judenkind kein Recht auf eine Erklärung habe. Diese Aussage und diese Situation setzte die Schulklasse unter Schockstarre, denn niemand wusste eine angemessene Reaktion oder Verhaltensweise. Die Eltern der betroffenen Kinder bekamen von den Kindern erzählt, was während der Schulzeit vorgefallen war. Gemeinsam gingen sie zum Direktor und es folgte ein Gespräch mit der Lehrerin. Am nächsten Tag wurde die Klasse von einer neuen Lehrerin geleitet.

Mutter Valeria mit Tochter Eva auf dem Arm

Evas Bruder Tamás

Eine weitere Situation, die Eva in der Kindheit erleben musste, ereignete sich an einer Wasserpumpe vor dem Haus. Hier verbrachte Eva an den warmen Sommertagen viel Zeit und spielte mit den befreundeten Kindern an der Wasserstelle. Eines Tages schickte der Vater seine Tochter los, um Zigaretten einzukaufen. Sie ging an der Pumpe vorbei, an der zu diesem Zeitpunkt mehrere ihrer Freunde spielten. Sie wollte Blickkontakt zu ihren Freunden herstellen und sich bemerkbar machen und näherte sich der Pumpe. Dann stockte ihr der Atem, denn zwei der Kinder hielten ein rohes, blutendes Stück Fleisch unter den Wasserstrahl. Die anderen Kinder beobachteten, wie das Fleisch gewaschen wurde und das abgewaschene Blut in den Abfluss lief. Eines der Kinder drehte sich um und sagte zu Eva, warum sie als Saujüdin so blöd glotzen würde. Ein weiteres Kind rief, dass ihr Vater bald genauso bluten würde wie das Stück Fleisch. Unter Schock und in Panik rannte Eva weg. Der Weg führte sie in den kleinen Laden, um die Besorgung für den Vater zu erledigen. Im Anschluss ging es zurück nach Hause. Unter Tränen und völlig aufgelöst berichtete Eva dem Vater die Situation. Er entgegnete, dass ihre Freunde gegen sie aufgehetzt wurden und gar nicht wüssten, was sie redeten.

Eva im Jahr 1942

Der Vater wurde im Jahr 1942, als Ungarn am 27. Juni gegen die Sowjetunion in den Krieg zog, zum Dienst einberufen. Er erhielt ein Schreiben mit dem Inhalt, dass er in ein rund 80 Kilometer weit entferntes Städtchen mit dem Namen Nagykata musste. Vor Ort kam er in ein Arbeitslager. Die Familie brachte den Vater zum Bahnhof, verabschiedete ihn und gemeinsam mit vielen anderen Männern, die das gleiche Schicksal teilten, fuhr der Zug los. Die Familie durfte den Vater ein einziges Mal besuchen. Es war eine große Freude, als Eva ihren Vater wieder bei sich hatte, wenn auch nur für kurze Zeit. Alle hatten die Hoffnung, dass sie sich schon bald wieder in den Armen liegen könnten und der Vater den Krieg unverletzt überstehen würde. Der Kontakt brach ab und die Mutter machte sich große Sorgen, so stellte sie beim Roten Kreuz eine Vermisstenanzeige. Nach dem Krieg erfuhr Eva, dass der Vater nach seiner Zeit im Arbeitslager Nagykata und einer Umlegung in die Sowjetunion im Jahr 1943 als verschollen galt.

Immer wieder bekam Eva mit, wie ihre Mutter mit einer Tante, die Piri hieß, redete. Piri floh vor Angst und Sorge bereits im Jahr 1942 aus der Slowakei nach Ungarn, denn in der Slowakai liefen bereits die ersten Pogrome und Deportationen. Sie kam bei Evas Familie unter und hoffte auf Schutz und Sicherheit. Die Gespräche zwischen den beiden Frauen geschahen stets unter vier Augen und als Eva den Raum betrat, wurde das Gespräch unterbrochen. Das Leben der jüdischen Bevölkerung änderte sich schlagartig, so durften die Juden keine Geschäfte und keinen Handel mehr betreiben. Evas Mutter führte nach dem Weggang des Vaters das Geschäft alleine bis zu dem Tag, als sie es schließen musste. Einige Waren konnte die Mutter in der Waschküche des Wohnhauses unterbringen und heimlich weiterverkaufen. Der Kundenstrom brach aber ab, sodass mit der Zeit keine Geschäfte mehr möglich waren. Die Einschränkungen verschärften sich, so musste die Familie das Radio abgeben. Die Freizeitgestaltung fiel dieser Verschärfung ebenfalls zum Opfer, es gab fortan das Verbot, ins Kino, auf die Eisbahn oder ins Theater zu gehen. Selbst die Bänke in den Parkanlagen durften nicht mehr von den Juden als Sitzplatz benutzt werden. Eva zog sich zurück und verbrachte die meiste Zeit zuhause, im geschützten Umfeld bei der Mutter und dem kleineren Bruder. Am 19. März 1944 besetzte die deutsche Wehrmacht das Land Ungarn. Wenige Wochen später wurde der jüdischen Bevölkerung befohlen ein neues Erkennungszeichen, den „Judenstern“, auf die Bekleidung aufzunähen. Es gab keine Erklärungen seitens der Mutter, denn sie wollte der Tochter keine Angst machen. Die Tante wollte zurück in die Slowakei gehen, da sie vermutete, die Lage habe sich vor Ort wieder verbessert. Eva erfuhr nun auch den Inhalt dieser Gespräche zwischen Tante Piri und der Mutter. Beide hatten miteinander abgesprochen, dass Eva mit in die Slowakei geht. Die Mutter organisierte im Vorfeld bereits die Pässe und Papiere. Zudem wurde auch der ganze Ablauf dieser „Reise“, die eigentlich eine Flucht war, organisiert. Eva erwähnt, dass die Mutter ihr, vermutlich um Sorgen und Ängste zu ersparen, nie die Wahrheit sagte, was der eigentliche und richtige Grund gewesen war, Tante Piri in die Slowakei zu begleiten. Heutzutage kann sie sich vorstellen, dass die Mutter sie vor der Deportation und den Folgen beschützen wollte.

Der Plan und die erste Etappe der Flucht waren, dass die Tante zusammen mit Eva in einem Zug an die ungarisch-slowakische Grenze fahren würde. Dort angekommen wartete ein junger Mann, um beide abzuholen. Am Tag der Abreise gingen alle gemeinsam zum Bahnhof und es folgte der Abschied von der Mutter und Tamás. Eva erinnert sich, wie die Mutter sie bei der letzten Umarmung fest an sich drückte. Sie bekam kaum mehr Luft. Zudem kullerten der Mutter viele Tränen die Wangen herunter. Eva fragte ihre Mutter, warum sie weinen würde. Die Mutter entgegnete nur, sie verspreche ihr in die Slowakei nachzukommen. Heute vermutet Eva, dass die Mutter wusste, dass es der letzte Augenblick und die letzte Umarmung mit der Tochter gewesen war. Die Worte der Mutter nahm sie sich sehr zu Herzen und hatte fortan jeden Tag die Hoffnung, dass die Mutter mit Tamás bald nachkommen würde. Zudem sagte die Mutter zu Eva, dass sie kein Wort erzählen und sich taubstumm stellen solle, daran hielt sie sich auch. Der Zug fuhr los und gemeinsam waren sie drei bis vier Stunden unterwegs. Nach dem Aussteigen gingen alle drei vor Ort zu der Mutter des jungen Mannes. Eva wurde gesagt, dass sie schnell ins Bett gehen müsse, da die Nacht sehr kurz wird. Nach wenigen Stunden Schlafenszeit wurde sie gegen ein Uhr in der Nacht geweckt. Gemeinsam mit der Tante kleidete man sie in alte Bauernkleider ein. Der junge Mann nahm die mitgebrachten Koffer an sich. Zum Abschied entgegnete die Mutter des Mannes, dass der liebe Gott beide Frauen auf dem weiteren Weg schützen solle. Sie drückte Eva und gab ihr einen Apfel als Proviant mit. Ein langer Fußmarsch von zehn bis elf Stunden folgte und führte in der Dunkelheit durch dichte Wälder. Unterwegs wollte Eva die Tante fragen, wann die Mutter nachkommen würde. Leider kam sie nicht dazu, da der junge Mann sie böse anschaute. Nach Ankunft in der Slowakei kamen die Tante und Eva in einem Krankenhaus unter. Der junge Mann stellte das Gepäck ab und die Tante gab ihm die Pässe und Papiere zurück. Eva vermutet, dass der Mann im Anschluss die Papiere und Pässe an die Mutter zurückschickte, damit sie wusste, dass beide am „Ziel“ angekommen waren. Im ersten Stock des Krankenhauses erwarteten sie mehrere Krankenschwestern. Gezeichnet von Müdigkeit und Kraftlosigkeit, schlief Eva in einem zugeteilten Bett sofort ein. Nach einigen Stunden weckte sie die Tante und sagte, dass sie etwas essen und danach mit einer Dame mitgehen müsse. Diese Dame brachte sie nach dem Abschied von der Tante zu einem Bahnhof und gemeinsam fuhren sie mit einem Zug in eine andere Stadt. Dort angekommen, ging die Dame mit ihr zu einem Rabbiner. Er sprach auch die ungarische Sprache, sodass eine Verständigung möglich war. Er erzählte Eva gleich am ersten Abend, dass sie nur für drei Tage bei ihm bleiben würde und der Weg dann weitergeht. Sie wurde in diesen Tagen mit Essen und Trinken versorgt und kam wieder zu Kräften. Am dritten Tag kam sie morgens in der Früh zu einer anderen Familie. Der Rabbiner erwähnte, dass Eva sich dort wie zuhause fühlen würde, da sie bereits ein Mädchen, mit dem Namen Marika, in ihrem Alter hatten. Eva wurde herzlichst von der Familie empfangen und der Rabbiner verabschiedete sich. Zu Marika hatte Eva einen harmonischen Kontakt, es wurde zusammen gespielt und gelacht. Alles, was die Eltern von Marika für die eigene Tochter kauften, wie beispielsweise Sandalen, erhielt auch Eva. Gemeinsam gingen sie oft in die Stadt zum Eisessen oder ins Kino. Eva lebte ungefähr fünf Monate bei dieser Familie. Am Ende bekamen die Eltern ihrer Gastfamilie große Angst, dem Krieg selbst zum Opfer zu fallen, und sie entschieden sich für eine Flucht. Da die Gefahr zu groß war, auf eine weitere Person während der Flucht zu achten, konnte Eva nicht mitkommen. Dies wurde Eva während eines Frühstücks mitgeteilt. Sie suchten eine andere Familie, in der Eva unterkommen könnte, und fanden zwei ältere Damen.

Eines Nachmittags fuhren alle gemeinsam für ein Kennenlernen zu diesen Damen. Eva empfand die beiden Damen als sehr streng und kalt. Sie fing bitterlich an zu weinen, sodass die Familie vorerst den Besuch abbrach und zurückfuhr. Am Ende kam sie bei zwei anderen Damen, Zwillingen, in Obhut. Marika besuchte Eva noch dreimal und brachte auch Geschenke wie Himbeersirup, Puppen oder Bücher mit. Schlussendlich endete der Kontakt abrupt nach diesen Besuchen, eine richtige Verabschiedung gab es nicht. Eva fühlte sich bei den Zwillingen sehr wohl, sie half im Alltag mit und erlernte auch viele Dinge wie das Stopfen von Socken. Damit sie die Sorgen und Ängste für kurze Zeit vergessen konnte, bekam sie häufig Märchen vorgelesen. Insgesamt verblieb Eva nur wenige Wochen in dem neuen Zuhause, denn in einer Nacht sollte sich ihr Leben verändern. Es klopfte und klingelte an der Tür des Hauses. Eva lag in ihrem Bett und hörte an den Stimmen, dass Männer in das Haus eintraten. Es waren Soldaten, die lautstark fragten, wer noch in den anderen Zimmern des Hauses sei. Eva zog sich die Decke über den Kopf und wollte die lauten Schreie nicht mehr hören. Eine der beiden Damen kam in ihr Zimmer, rüttelte an ihrer Schulter und sagte, dass alle drei mit den Männern mitgehen müssten. Es wurden hektisch noch einige Beutel oder Koffer gepackt. Als Eva vor der Zimmertür stand, fiel ihr auf, dass sie ihre Lieblingspuppe Erika vergessen hatte. Sie fragte die Soldaten, ob sie nochmal in das Zimmer dürfte. Die Soldaten verneinten. Die drei mussten in einen alten Bus einsteigen, in dem schon andere Juden saßen. Sie wurden in ein Altenheim gebracht. Diese Einrichtung diente dazu, slowakische Juden für einen Weitertransport beziehungsweise die Deportation in die Konzentrations- und Vernichtungslager zu zentrieren.

Nach der Ankunft vergingen nur drei Tage, bis die ersten Deportationen organisiert und durchgeführt wurden. Es wurden täglich Listen mit Namen verlesen, Namen, die für die am selben Tag abgehenden Transporte zugeteilt wurden. An diesem dritten Tag fielen die Namen der beiden Damen, bei denen Eva untergekommen war. Sie rannte weinend zu ihnen und wollte mit, doch trennten sich fortan ihre Wege. Sie wurden über einen Zwischenstopp im westslowakisch gelegenen Arbeits- und Konzentrationslager Sereď in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz gebracht. Eva sollte das gleiche Schicksal mit dem letzten Zug, der nach Sereď abfuhr, ereilen. Einige Soldaten brachten die für den letzten Transport zugeteilten Juden zum Bahnhof und dort stand ein Viehwaggon für die Weiterfahrt bereit. Eva konnte erst gar nicht glauben, dass sie dort einsteigen musste, vermutete einen großen Irrtum. Leider führte der Weg in einen dieser Waggons. Kurz vor der Abfahrt ereignete sich eine für Eva sehr schockierende Situation. Eine Frau, Stella, zu der Eva während der kurzen Zeit in Sereď den einzigen Kontakt pflegte, wurde nachträglich kurz vor der Abfahrt noch in ihren Waggon gebracht. Sie hatte ihr Kind in einem Keller versteckt, wurde verraten, und die Soldaten erschossen ihr Kind. Dies geschah vor ihren Augen. Nach der Abfahrt hielten beide stetigen Augenkontakt und wurden so aufeinander aufmerksam.

In Sereď angekommen, mussten alle Menschen, die in den Viehwaggons waren, diese sofort verlassen. Stella nahm ihre Hand und so schafften sie es, beide in der gleichen Baracke und nebeneinander auf einer Holzpritsche unterzukommen. Eva zog sich aus dem Tagesgeschehen zurück, sprach sonst mit niemandem und wartete voller Angst und Sorge ab, wie es weitergehen würde. Der Aufenthalt in Sereď war nur von kurzer Dauer.

Der weitere Weg führte sie in einen nächsten Viehwaggon und auf eine längere Zugfahrt in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Eva erinnert sich daran, wie einige Menschen während der Fahrt voller Angst und Sorge weinten und beteten. Die Eimer waren voll mit der Notdurft der Menschen und es roch streng. Keiner in dem Waggon wusste, wie lange die Fahrt ging und welches Ziel die Zugfahrt hatte. Eine Versorgung mit Nahrung gab es nicht. Plötzlich endete die Zugfahrt und die Schiebetüren des Waggons wurden aufgeschoben. Eva bekam einen ersten Eindruck von dem Zielort. Es herrschte eine eisige Kälte mit Schnee und Wind. Deutsche Soldaten der SS, gekleidet in Uniform und Stiefeln, begleitet von aggressiv bellenden Schäferhunden, erwarteten die Juden. Mit lautstarkem Gebrüll wurden die ankommenden Menschen, so auch Eva, aufgefordert, die Viehwaggons über die sogenannte „Judenrampe“ zu verlassen. Den Juden wurde befohlen, alles an Gepäck und Habseligkeiten in den Waggons zurückzulassen. Plötzlich schnappte jemand nach ihrer Hand, es war Stella. Beide blieben fortan in dem neuen Lager zusammen. Die Menschen aus diesem Transport hatten großes Glück, denn an diesem Abend des 3. November 1944 fand keine Selektion durch die SS-Ärzte auf der Rampe statt. Sie wurden auf direktem Wege in das Arbeitslager auf der rechten Seite des Lagers Auschwitz-Birkenau getrieben. In dem Lagerabschnitt angekommen führte der weitere Weg in eine Baracke, die den Namen „Sauna“ trug. In dieser Baracke mussten sich alle neuen Häftlinge nackt ausziehen. Eva zögerte und hörte nicht auf den Befehl, denn sie hatte eine Strickjacke der Mutter an. Diese Strickjacke diente als letzte Erinnerung an die Mutter. Eine Aufseherin schrie sie wütend mit einer erneuten Aufforderung zum Ausziehen an. Eva zog die Jacke daraufhin aus und legte sie sorgfältig zusammengefaltet hinter sich hin. Die Aufseherin marschierte auf Eva zu und schleuderte die Jacke mit dem Fuß davon. Eva kämpfe mit den Tränen, doch konnte sie die Situation nicht ändern.