Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Im Jahr 1810 gründen die Wiener Kunststudenten Friedrich Overbeck aus Lübeck und Konrad Hottinger aus Wien mit Franz Pforr und Ludwig Vogel die Lukasbruderschaft. Sie weihen ihr Leben der Malerei und wollen wie Mönche leben, um eine christliche Kunst zu schaffen, wie es sie seit Raffael Santi nicht mehr gegeben hat. Auf der Suche nach der Schönheit der Renaissance begeben sich die Lukasbrüder nach Rom. Doch haben sie nicht alle die gleichen Vorstellungen von klösterlichem Leben. Overbeck wird immer fanatischer und malt ohne Unterlass, damit der Müßiggang kein Loch in seine Seele reißt, durch das der Teufel schlüpfen könnte. Hottinger dagegen erliegt den Verlockungen des Lebens. Er tanzt in antiken Tempeln, badet nachts in Brunnen, versumpft in Tavernen und verliert sich in den Dekolletés der Dirnen. Ihr gemeinsames Vorhaben droht zu scheitern. Briefe und Tagebücher dienten der Autorin als Quelle für diesen authentischen Roman, der auf wahren Begebenheiten beruht und Einblicke in das Kunststudium des 19. Jahrhunderts bietet. Eine ausgeglichene Mischung aus Historie und Unterhaltung – nicht nur für Kunstliebhaber des 19. Jahrhunderts.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alexandra Doerrier

Die Lukasbrüder

Die Nazarener und die Kunst ihrer Freundschaft

Doerrier, Alexandra: Die Lukasbrüder. Die Nazarener und die Kunst ihrer Freundschaft, Hamburg, acabus Verlag 2016

Originalausgabe

PDF-eBook: 978-3-86282-404-5

ePub-eBook: 978-3-86282-405-2

Print-ISBN : 978-3-86282-402-1

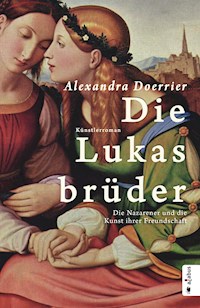

Lektorat : Jasmin Meinke, acabus Verlag Umschlaggestaltung: Marta Czerwinski, acabus Verlag Umschlagmotiv: Friedrich Overbeck: Italia und Germania,

© bpk / Bayerische Staatsgemäldesammlungen

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.

eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net

© acabus Verlag, Hamburg 2016

Alle Rechte vorbehalten.

http://www.acabus-verlag.de

Für die Schwestern der Abtei vom Hl. Kreuz in Herstelle, die mir durch die freundliche Aufnahme in ihrem Kloster das Schreiben dieses Buchs ermöglicht haben.

„Es ist eine schöne Sache, einen längst verstorbenen Künstler aus seinen hinterbliebenen Werken sich im Geiste neu zu erschaffen, und aus allen den verschiedenen leuchtenden Strahlen den Brennpunkt zu finden, wohin sie zurückführen, oder vielmehr den himmlischen Stern, von welchem sie ausgingen.“

Ludwig Tieck

1. Eine neue Schöpfung

Da lag ich nun in meinem Sarg und sollte sterben.

Ich musste mich ganz schön krümmen, um hineinzupassen. Sie hatten ihn nicht für mich geschmiedet. Nur Adelige konnten sich Kupfersärge leisten. Ewig halte ich es in dieser Position nicht aus, dachte ich, als meine drei Freunde den Deckel auf den Trog schoben.

Dunkelheit umgab mich. Ich bekam keine Luft. Mit der Hand tastete ich die Innenseite ab und kratzte mit meinem Fingernagel versehentlich über das Metall. Ein Schauer durchlief meinen Körper.

Mein Herz pulsierte. Wie lang es wohl dauert, bis der Sauerstoff verbraucht ist?

Jemand atmete schwer. Der Geist des Adeligen, schoss es mir durch den Kopf. Ich habe ihm die Ruhestätte genommen. Zur Strafe legt er mir jetzt seinen trockenen Leichenstaub auf die Kehle.

Es ist mein Atem, versuchte ich mich zu beruhigen. Einfach liegen bleiben, Hottinger. Es ist bald vorüber.

Aber das Keuchen war so laut, als läge ein Fremder neben mir, der in mein Ohr hauchte. Der Adelige war nur einer von zweitausend Toten, die ich in der Gruft gezählt hatte. Sein entfleischtes Gerippe hatte ich erst am Vortag entsorgt.

Zwei Wochen lang hatte ich mit dem Kirchendiener Stedl morsche Sargbretter gesammelt, Brustkörbe zertrümmert, Beckenknochen raumsparend ineinander gelegt, Wirbel-, Fuß-und Handknochen in Kisten verstaut und Schädel gestapelt. Ein Spaß war das nicht, sondern im wahrsten Sinne des Wortes Knochenarbeit. Aber es musste Platz geschaffen werden für neue Leichen. Gestorben wurde immer, gerade jetzt, da Napoleon Wien besetzt hielt und das Gelbfieber grassierte.

Der Tod mag eine Erlösung sein, dachte ich. Aber das Sterben? Und es kann jedem passieren. Es wird jedem passieren. Vielleicht schon morgen? Oder eben heute. Ganz sicher irgendwann.

Ich schloss meine Lider und sah das Bild meines Vaters vor mir. Ich hielt ihm die Leiter, während er das Blechschild »Jacques Hottinger – Seidenwaren en gros et en détail« über der Ladentür hastig abschraubte. Er warf es zu Boden, trampelte wild fluchend darauf herum und schlug mit einem Hammer auf seinen Namen. Ich stand erschrocken daneben. Drei Generationen war das Geschäft in Familienbesitz und jetzt das. Meine Mutter, die aus der Werkstatt gestürzt war, versuchte, ihn zu beruhigen. Er schubste sie gegen die Tür und verarbeitete anschließend ein Dutzend Webstühle zu Brennholz. Staunend lief ich hinter ihm her. Mutter weinte, Vater schrie.

Noch nie hatte ich ihn so lebendig gesehen.

Vier Wochen später war er tot. Er war abends zu Bett gegangen und morgens einfach nicht mehr aufgestanden. Ich war schockiert. Der Bankrott hatte ihn umgebracht. Oder die viele Arbeit?

»Wer sähet, der erntet«, hörte ich noch seine Stimme. »Belohnt wird nur, wer sich anstrengt im Leben.«

Alles Unfug! Erst arbeitet man sein Leben lang und dann ist man tot! So sieht es aus.

Erschrocken darüber, wie plötzlich man sterben konnte, hatte ich mich in das Wiener Nachtleben gestürzt. Ich war kein frommer Weltentsager wie mein Freund Overbeck.

Gierig nach Leben – das war ich. Oper, Theater, Bankette, Illuminationen, rauschende Bälle. Ich hatte mich so lange auf dem Parkett gedreht, bis ich in den Dekolletés der Damen und im Opiumnebel versunken war. Nachdem mich meine Freunde Vogel und Pforr halb tot aus der Donau gezogen hatten, hatte ich im Spital genug Zeit, über mein Dasein nachzudenken.

Zu viel Arbeit bringt den Tod, zu viel Vergnügen bringt den Tod. Was hat das Leben für einen Sinn?

Ich wusste es nicht. Aber in mir brannte eine unbändige Sehnsucht, es heraus zu finden.

»Sie studieren die Malerei? Zu einem Künstlerleben gehört es wohl, früh das Zeitliche zu segnen?« Das waren die Worte des Doktors, dem ich ein Gemisch aus Absinth und Donauwasser ins Gesicht gespuckt hatte. »Sie sind ja erst einundzwanzig! Haben Sie denn schon ein Werk vollbracht, für das es sich lohnt zu sterben?«

Nein, das hatte ich nicht. Aber die Worte des Doktors arbeiteten in mir und ließen mir keine Ruhe. Sie spukten in meinem Kopf herum und legten sich schließlich um mein suchendes Herz.

Ein Bild, für das es sich lohnt zu sterben!

Diese Worte wurden mir zu Medizin.

Wenn mir das gelänge, dann könnte ich eine Spur in dieser Welt hinterlassen. Dann erinnerte man sich auch noch in zweihundert Jahren an Konrad Hottinger.

Ich fühlte mich sehr schnell genesen und konnte es nicht abwarten, von meinem Krankenbett aufzuspringen. Ich musste weiter zeichnen. Kurz darauf war mir Overbeck in der Kunstakademie begegnet. Er sprach vom mittleren Weg und rechten Maß und von seiner Vision der Urschönheit, die alles weltlich Schöne übertraf. Er suchte nach würdigen Anhängern, ja nach Auserwählten und ich wusste, dass ich einer von ihnen war. Er versprach, uns in das gelobte Land der Kunst zu führen. Nach Italien. Mir war, als flöchte er ein dickes Seil aus seinen Überzeugungen, an dem ich mich bis nach Rom hangeln konnte. Overbeck hielt alles in der Hand, wonach ich mich sehnte. Er fand Antworten auf meine Fragen und gab die Richtung vor. Ich folgte ihm gern.

»Zehn Tage nach meiner Geburt wurde die Bastille gestürmt.« Er pflegte diesen Satz so auszusprechen, als ob es zwischen den beiden Ereignissen irgendeinen Zusammenhang geben müsse. Er hatte nichts Geringeres vor, als die Kunst zu revolutionieren. Er beabsichtigte eine neue christliche Malerei zu schaffen und Geschichte zu schreiben. Die Leichtigkeit der italienischen Renaissance, die er in den Bildern Raffael Santis sah, wollte er mit der deutschen Formstrenge der Dürerzeit verbinden.

Fast drei Jahrhunderte waren seit Raffaels Tod vergangen. Mit ihm war die Schönheit von der Erde verschwunden, denn nach ihm hatte es keinen Maler mehr gegeben, der fähig war, vergleichbare Kunst zu schaffen. Aber jetzt waren wir da! Und plötzlich erkannte ich den Sinn meines Daseins – meine Lebensaufgabe. Wir wollten an Raffaels Schaffen anknüpfen und der Welt ein Gemälde schenken, das zurecht als Kunstwerk bezeichnet werden konnte. Ein Bild zu schöpfen, für das es sich lohnte zu sterben – das war jetzt mein Ziel. Und um das zu erreichen, war ich bereit, Entbehrungen in Kauf zu nehmen. Ich durfte mich nicht länger mit dem Nachtleben betäuben und mich in der Fülle von Möglichkeiten verlieren. Ich musste mich reinigen. Mit dem sinnlosen Vertun meiner Zeit war jetzt ein für alle Mal Schluss! Ich musste wegkommen von allen Ablenkungen und allem Überfluss – hin zur Einfachheit.

Und dieses neue Leben begann jetzt!

Die unbequeme Haltung im Sarg machte meinen Knochen langsam zu schaffen und auch meine Freunde schienen unruhig zu werden. Mit dreifachem Klopfen signalisierte ich, dass ich für meine Auferstehung bereit war. Overbeck, Pforr und Vogel hoben den Sargdeckel und legten ihn zur Seite. Ich schnappte nach Luft. Die Kapuzenschatten der langen, schwarzen Mäntel tanzten im Kerzenschein an der Steindecke, als meine Freunde sich um mich versammelten. Sie hatten ihre Initiation schon hinter sich.

»Heute stirbst du dein altes Leben, Hottinger.« Overbeck beugte sich über mein Gesicht. Im Halbdunkel sah ich nur seine gewaltige Nase und seinen entschlossenen Blick. »Lass alles Selbstgefühl fahren und achte dich als nichts vor der Göttin Kunst. Demütige dein Herz und werde wie ein Kind. Dann wirst du neu geboren als Mitglied des Lukasordens.«

Wie ein Phoenix aus der Asche erhob ich mich und streifte mein altes Leben von mir ab.

»Gelobst du allem Weltlichen zu entsagen und die Kunst als deine Vermählte anzunehmen?«, fragte Overbeck feierlich.

Ich hob meine Hand zum Schwur. »Ja, ich gelobe.«

»Dann bist du nun ein Lukasbruder – ein Pilger der Schönheit!«

Pforr und Vogel legten mir meinen Mantel um die Schultern. Mit meinem neuen Kleid gerüstet stieg ich aus dem staubigen Sarg.

Overbeck stellte den Kandelaber, den er in der Hand hielt, auf den Steinboden. Dabei fiel ihm sein kinnlanges Haar ins Gesicht. Seit Monaten hatte er es wachsen lassen, um Raffael ähnlich zu sehen.

»Dein Leben wird künftig von Entbehrung geprägt sein. Zur beständigen Erinnerung an das heutige Gelöbnis nimm diesen Bundesbrief als Zeichen.«

Ich nahm meine Urkunde entgegen, auf die Overbeck unseren neuen Stempel gedruckt hatte. Er zeigte den Evangelist Lukas, Schutzpatron aller Maler, mit einem Stier. Das Symbol des Lukasordens. Dieses Zeichen sollte von nun an die Rückseiten all unserer Gemälde signieren. Der Einzelne zählte nicht, sondern nur noch die Bruderschaft. Als persönliches Geheimzeichen hatte sich jeder von uns ein Signum überlegt, mit dem wir die Vignette verzieren wollten. Außer uns sollte niemand erfahren, wer sich hinter welchem Zeichen verbarg. Mein Signum war von nun an ein Kelch, Overbecks ein Palmenblatt und Vogels eine Gämse. Pforr hatte sich einen Totenschädel mit einem Kreuz darauf und einem flatternden Schmetterling als Zeichen ausgesucht.

Ich legte die Urkunde auf den Sarg, dessen Patina im Kerzenschein hellgrün schimmerte und bildete mit den anderen einen Kreis um den Kandelaber.

Overbeck räusperte sich. »Zur beständigen Erinnerung an den Grundsatz unseres Ordens, die Wahrheit, und an das geleistete Versprechen, dieser lebenslang treu zu bleiben, lasst uns nun das Gelöbnis sprechen!«

Wir reichten uns die Hände und sprachen gemeinsam:

»Wir geloben, die Kunst auf ihre ursprüngliche Bestimmung zurückzuführen und immer tiefer in ihr Geheimnis vorzudringen. Unsere Seelen wollen wir von unreinen Gedanken befreien und uns ganz in die Malerei versenken. Möge der Himmel all unsere Wünsche tilgen, die uns von diesem Ziel abbringen.«

Overbeck zog einen Kelch und ein Messer aus seiner Manteltasche. »Um die Ernsthaftigkeit unseres Anliegens zu besiegeln, lasst uns nun unser Blut als Zeichen der Hingabe darbringen.«

Er reichte mir den Messingkelch und schob seinen Hemdsärmel nach oben.

»Ich gebe dieses Blut für Raffael, mit dessen Tod auch die Schönheit starb.«

Er ritzte mit der Klinge die Haut seines Unterarms auf. Ich hielt das Gefäß so, dass sein Blut hineintropfen konnte.

Dann war ich an der Reihe und Overbeck fing mein Blut auf. Andächtig ging er weiter zu Pforr, der die Klinge blitzschnell über seine Pulsader zog. Einen Moment dachte ich, er würde sich vor unseren Augen selbst töten. Das Blut floss über seine schmale Hand in den Kelch. Vogel verzog sein bleiches Gesicht. Er zögerte einen Moment, als ihm Pforr das verschmierte Messer gab.

»Soll ich es für dich tun?«, fragte Pforr.

Vogel schüttelte heftig den Kopf, kniff die Augen zusammen und führte die Klinge vorsichtig über seine Haut. Gespannt blickten wir auf seinen Unterarm, der so schneeweiß war wie zuvor. Er öffnete die Augen und drückte solange an seiner Haut herum, bis er uns mit einem strahlenden Gesicht seinen herausgequetschten Blutstropfen zeigte. Pforr hielt den Kelch an Vogels Elle, damit der kostbare Lebenssaft sein Ziel nicht verfehlte.

Ich nahm Vogel das Messer aus der Hand und säuberte es mit meinem Schnupftuch.

Overbeck hob den Kelch und damit unser Gemeinschaftsblut mit beiden Händen in die Höhe. »Wollt ihr gegen die Manier der Kaiserlichen Akademie der Künste kämpfen?«

»Ja!«, riefen wir laut.

»Wollt ihr als Lukasbrüder in das Heilige Land der Kunst ziehen?«

»Ja!«

»Wollt ihr in den Tempel der Unsterblichkeit?«

»Ja!«

»Es lebe unsere Bruderschaft! Es lebe Sankt Lukas!« Overbeck senkte seine Arme. »Bringen wir nun unser Opfer dar.«

Er deutete mir, den Kerzenleuchter zu nehmen. Wir wollten unser Blut zu der edelsten und begehrtesten Grabstätte bringen, die unter dem Kirchenaltar der Michaeler Kirche lag.

Ich ging voran. Eine Fledermaus flatterte irritiert vom ungewohnten Licht durch den engen Tunnel. Der Kerzenschein reichte kaum zehn Schritte. In den Nischen der Gänge, an deren Wänden schwere Eisenketten hingen, tauchten immer wieder Skelettteile auf. Totenschädel mit tiefen Augenhöhlen und abgebrochenen Zähnen.

»Ihr habt ganze Arbeit geleistet«, sagte Vogel leise.

Das hatten wir. Ich schämte mich dennoch, dass ich seit dem Tod meines Vaters jede Tätigkeit annehmen musste, um zu überleben. Als Brezeljunge vor der Hofburg zu stehen und von den anderen Kommilitonen aufgezogen zu werden, war schlimmer gewesen. Sie hatten gut lachen. Von ihnen brauchte keiner neben dem Studium zu arbeiten. Hier unten in der Gruft hatte mich wenigstens niemand gesehen. Und zehn Taler Lohn waren für mich dabei herausgesprungen. Mit Gassenlaternen anzünden, Turmuhr aufziehen und Kirche reinigen war nicht so viel Geld zu verdienen, denn auch den Kirchendienern hatte man das Brot geschmälert.

»Sieht aus wie ein alter Weinkeller, in dem menschliche Körper lagern. Nur die Luft hier unten …«, hörte ich Pforrs Stimme hinter mir.

Als ich mich zu ihm umdrehte, war er gerade dabei, sich einen Totenkopf unter den Mantel zu stecken. Ich überlegte, ob ich etwas sagen sollte, aber es waren ja genug da und so schnell zählte sie sicher keiner wieder.

Wir mussten uns ducken, um durch den Gang in das nächste Gewölbe zu gelangen. Vogel hielt sich seinen Arm vor die Nase.

»Hier riecht es ja wie bei Maurer in der Anatomie.«

»Verwesung!« Ich zuckte mit den Achseln. An diesen Geruch hatte ich mich gewöhnt.

Overbeck sah feierlich auf das Farbkreuz, dass die Kirchendiener an die Decke gepinselt hatten. Genau an dieser Stelle befand sich in der über uns liegenden Kirche der Altar.

»Möge Gott unser Opfer annehmen.« Mit gesenktem Haupt stellte Overbeck den Kelch mit unserem Blut in eine Mauernische. Während er noch Gebete murmelte, schob ich einen Sargdeckel zur Seite, damit ich den anderen die Gräfin zeigen konnte.

»Hilf mir«, bat ich Vogel.

»Eine Mumie?« Vogel wich zurück und stieß gegen einen morschen Nussbaumsarg, der in sich zusammenkrachte. Achtzehn Gulden zahlte man beim Tischler für ein sechs bis sieben Schuh langes Ruhebett dieser Qualität, und dann zerfiel es doch irgendwann.

»Wer ist sie?«, fragte Pforr.

»Eine Gräfin«, flüsterte ich, als ob sie uns hören konnte. »Der Luftzug hat sie ausgetrocknet. Und die Sägespäne unter ihr haben die Leichenflüssigkeit aufgenommen.«

Pforr entfernte mit seinem Mantelärmel eine fingerdicke Schmutzschicht vom Sargdeckel. »Welch schönes Antlitz ist in deinen Staub gemalt?«

Vogel hustete.

Zum Vorschein kam eine Sanduhr. Weiter unten legte Pforr Blumenornamente und eine abgebrochene Lebenskerze frei.

»Lasst uns verschwinden«, bat Vogel. Er nahm mir den Kandelaber aus der Hand und beugte sich über die Tote. Wachs tropfte auf ihr brüchiges Gewand.

»Pass doch auf!«, schimpfte ich und kniete mich neben den Sarg.

Pforr näherte sich dem Gesicht der Toten, berührte es vorsichtig und begann zu dichten:

»Und einen Leichnam sah ich vor mir liegen

sein Leichentuch von Todesschweiß betaut.

Der Schmerz stand noch auf seinen bleichen Zügen

der Mund geöffnet noch vom letzten Laut.«

»Hast du dich mal wieder verliebt?«, spottete Vogel.

Pforr schlug ihm auf das Schienbein.

»Sie sieht so friedlich aus«, flüsterte Overbeck, der unbemerkt neben mich getreten war und sich über die Tote beugte. »Als ob sie schläft.«

»Der Schlaf jagt uns keinen Schrecken ein«, meinte Vogel und wandte sich schon Richtung Ausgang.

Der Anblick der Gräfin hatte mir die Furcht vor dem Tod genommen. Sie trug ein Rüschenkleid, gewirkte Seidenstrümpfe und fingerlose Handschuhe. Selbst die hohen Absätze ihrer Lederschuhe waren noch gut zu erkennen. Ihr Kopf, den eine Haube bedeckte, war auf ihre linke Schulter gesunken. Nach all den Jahren hier unten in der Gruft hatte sie ihre Grazie nicht verloren. Da war ein Leuchten in ihrem zerfallenen Gesicht, das mir verriet, dass sie selig heimgegangen war nach einer langen Reise.

Die Anmut, die ich trotz der Hinfälligkeit des Fleisches in ihr sah, erschütterte und berührte mich auf gleiche Weise.

Die Schönheit schien mit dem Tod auf rätselhafte Weise verwoben zu sein. Bergen sie vielleicht dasselbe Geheimnis?

2. Die Schwestern des Lazarus

Drei Monate nach unserem Gelöbnis geschah etwas, das uns einen Schritt weiter nach Italien, das Land unserer Sehnsucht, bringen sollte.

Ich presste mich an der Kirchenmauer entlang, denn in Wien lief man ständig Gefahr, von einem Fiaker gerädert zu werden. Sechshundertfünfzig an der Zahl standen vom Morgen bis Mitternacht an jeder Ecke bereit. Sie sorgten auch dafür, dass man oft nicht atmen konnte, weil die Luft von dem beißenden Gestank der Pferdeäpfel verpestet war. Vor dem ‚Gasthaus zur Donau‘ stolperte ich über einen Betrunkenen. Die Beine hatte er bis auf den Fahrweg lang ausgestreckt, sein roter Kopf hing ihm schlaff auf der Brust.

Der Wirt kam heraus und kippte zwei Pferden einen Eimer Wischwasser vor die Hufe. Als er den Mann sah, trat er dem armen Tropf kräftig in die Hüfte. Der gab nur einen grunzenden Laut von sich und kippte zur Seite.

Eingebettet zwischen Kunstakademie und Wohnhäusern lag die Kirche Sankt Anna. Ein Schwall abgestandener Weihrauchluft kam mir entgegen, als ich die schwere Holztür öffnete. Ich wusste, dass ich Overbeck hier finden würde. Entweder steckte er seine Nase in die Bibel oder er saß in seinen langen Mantel gehüllt bei den Katholiken, obwohl er wie ich Protestant war. Ich hatte Angst, dass er eines Tages an der Kirchenbank festwachsen würde, deswegen musste ich ihn ab und zu an der Ferse kitzeln.

Der Kerzenschein hinter dem Milchglas des Beichtstuhls verriet die Umrisse eines gebückten Weibes mit Haube, dessen unverständliches Gemurmel der Priester mit tröstenden Worten wie »Vergebung« und »wir alle sündigen« beantwortete.

Overbeck hatte sich in einer kleinen Seitenkapelle versteckt. Er saß mit angelehntem Oberkörper auf der Bank und starrte auf eine Marienikone, die durch das Flackern des Lichts abwechselnd erleuchtet und wieder verdunkelt wurde.

»Overbeck.«

Er zuckte zusammen. »Guten Morgen, Hottinger, ist es schon soweit?«

»Nein«, log ich. Ich stellte meine Ledertasche auf die Bank und setzte mich neben ihn.

»Nur eine reine Seele kann eine solche Ikone schaffen«, flüsterte er.

Overbeck konnte sich gar nicht sattsehen an diesem Bild. Die Zeit hatte eine bräunliche Schicht auf dem Holz hinterlassen und das Gesicht der Gottesmutter verändert. Es war eine Kopie des Marienbildes, das der Evangelist Lukas selbst gemalt hatte.

»Ich will endlich das Original sehen«, sagte Overbeck.

»Dazu müssen wir nach Rom fahren.«

Er nickte. »Wir müssen frei werden.«

»Frei?« Ich sprach wohl etwas zu laut. Overbeck hielt sich den Finger vor den Mund und sprach gedämpft: »Ich meine, frei von allem. Von allem herkömmlichen Wissen.«

Ich überlegte. Viel Brauchbares hatten wir an der Akademie ohnehin nicht gelernt.

»Wir sollten alles Handeln lassen und einfach nur sein«, erklärte er.

»Oh ja«, schwärmte ich. »Faul in der Sonne liegen und die Beine im Tiber baumeln lassen. Eine schöne Römerin, die uns mit Öl salbt, eine andere, die uns mit Trauben füttert.«

»Hottinger!« Ich hörte die Ernsthaftigkeit seiner Zurechtweisung noch im Nachhallen des Echos. Overbeck senkte die Stimme wieder: »Träum nicht immer von irdischen Damen, schau dir lieber Maria an. Sie entführt dich in eine von aller Zerfahrenheit befreite, vollendete Welt.«

Eine einseitige Wirklichkeit, die mir viel zu eng ist, dachte ich. Die Ruhe, die Maria ausstrahlte, konnte ich aber nicht leugnen.

»Sie trägt Christus in sich«, säuselte Overbeck.

Ich zuckte mit den Achseln. »Sie ist seine Mutter.«

»Achte auf den Hintergrund!«, bat er.

Ich stand auf, nahm die Kerze vom Ständer und beleuchtete das Gemälde. Außer abgeblättertem Gold konnte ich nichts Auffälliges entdecken.

Overbeck erhob sich und blickte mich an, als hätte er auf dem tiefsten Meeresboden einen Schatz geborgen. »Ich habe geheimes Wissen erhalten.«

»Von wem?«

Er schüttelte den Kopf, als dürfte er mir das nicht sagen. Dann blickte er sich um, kam näher und hauchte mir ins Ohr: »Sie ist auf Goldgrund gemalt.«

Ich verstand nicht. Was sollte daran so besonders sein? Es war eine Ikone.

»Auch wir sind auf Goldgrund gemalt«, flüsterte er mit leuchtenden Augen. »Auf diesen Grund müssen wir wieder zurück.«

Ich wusste weder, ob ich da hinwollte oder was ich da sollte, noch wovon Overbeck überhaupt sprach.

»In Maria ist mir die Urschönheit entgegengestrahlt, die Vollkommenheit aller sinnlichen Erkenntnis. Sie ist eine Verkündigung der Hoffnung, die unseren Blick zum letzten Horizont erhebt.«

Overbeck sah sich wieder um, als ob er befürchtete, dass uns jemand belauschte.

»Vor ihr hatte ich meine Vision einer Kunst, die kein Auge je gesehen und kein Herz je ergriffen hat, da sie schöner als alles Gold und Silber, alle Blumen, Wiesen und Wälder, Himmel und Meere sein wird. Sie sprudelt aus der Urschönheit, die die Quelle aller anderen Schönheit ist.«

Ich stellte die Kerze auf den Ständer und nahm meine Ledermappe, während Overbeck weiter schwärmte: »Die Schönheit Marias bildet die Brücke zwischen dem Wahren und dem Guten. Ihre Schönheit ist vollkommen. Siehst du das?«

Ich zog meine Taschenuhr heraus. »Ich sehe, dass wir zu spät kommen.«

Overbeck warf Maria einen letzten Blick zu, wie ein Liebender, den im Moment des Abschieds schon die Sehnsucht packt.

Am Ärmel zog ich ihn hinaus.

Ich drückte gegen den Löwenkopf, der als Türklopfer am Portal der Kunstakademie angebracht war und betrat das Atrium. Jeden Morgen wurden wir hier von einer Kopie der Laokoongruppe begrüßt, die uns zeigte, dass die griechische Antike als Norm aller Schönheit zu gelten hatte.

Wir stiegen die mächtige Holztreppe mit geschnitztem Geländer hinauf. Dieser Weg fiel mir von Tag zu Tag schwerer. Immer dieselbe Leier. Morgens in den Antikensaal, dann Stiche kopieren, nachmittags Statuen des Altertums in Ton modellieren und die restliche Zeit im Hörsaal verbringen. Am Anschlag stand, dass heute Professor Füger, der in den Feuilletons als Wiener Kunstpapst gepriesen wurde, über die griechische Mythologie und deren Einfluss auf die Malerei referierte. Abends strömten wir mit bis zu fünfzig Kommilitonen in den Aktsaal, um den Körperbau durchtrainierter Militärs in Anwesenheit zweier Professoren und eines Korrektors zu studieren.

Wenn wir wenigstens mal ein weibliches Modell zeichnen dürften, dachte ich.

Auf dem Weg zum Unterricht kamen wir am Anatomiesaal vorbei. Die Tür stand offen. Professor Maurer war gerade dabei, einen namenlosen Landstreicher, den die Gendarmen tot aufgefunden und der Akademie zur Verfügung gestellt hatten, zu sezieren. Ein Pulk Studenten stand um den Tisch herum und sah gebannt zu, wie der am meisten gehasste Professor genüsslich das Skalpell an einem Arm des Toten ansetzte und die weiße Haut der Länge nach aufschnitt. Da er der Meinung war, dass man einen Menschen nur lebensecht nachbilden konnte, wenn man nicht nur den Knochenbau, sondern auch den Verlauf der Muskeln und Sehnen genauestens kannte, hatte er im Nebenraum des Anatomiesaals sein Kabinett des Grauens aufgebaut: eine Sammlung von Gläsern, in denen Arme, Beine, Hände, Füße und ganze Köpfe in Essigessenz schwammen.

Als wir den Antikensaal betraten, saßen unsere Freunde mit den anderen Studenten bereits im Kreis vor ihren Staffeleien und zeichneten eine Gipsstatue, die lebensgroß in der Mitte des Raums stand.

»Konrad Hottinger, Friedrich Overbeck, Sie kommen zu spät.«

Professor Caucig zog die Augenbrauen zusammen.

»Entschuldigen Sie, Herr Professor.«

Schnell setzten wir uns nebeneinander an die zwei freien Staffeleien und packten unsere Zeichenblätter aus. Ich spitzte meine abgebrochene Kohle mit dem Messer.

»Es wäre schön, wenn Sie diese Vorbereitungen zu Hause durchführten und Ihre Kommilitonen nicht unnötig störten.«

Widerwillig legte ich das Messer zur Seite.

»Dies ist der junge Horus, den wir Professoren in Gemeinschaftsarbeit aus dem Garten des Palais des Fürsten Wenzel von Paar hierher geschafft haben. Das Original ist aus Carraramarmor und befindet sich in unserer Bibliothek.«

Da stand ein nackter Knabe mit einer albernen Lotusblüte auf dem Kopf, den rechten Zeigefinger hatte er an seinen Mund geführt. Die linke Hand stützte er auf einen Dreifuß, um den sich spiralförmig eine Schlange wand.

»Zunächst müssen wir betrachten, wer Horus war. Wer weiß es?«

Niemand meldete sich. Jeder sah konzentriert auf sein Blatt und hoffte, nicht aufgerufen zu werden. Caucig schüttelte den Kopf und griff nach dem Zeigestock, der auf seinem Pult lag. »Schon Herodot berichtet im fünften Jahrhundert vor Christus über die Ägypter, die ihrem Gott Osiris zu Ehren ein Fest hielten, bei dem sie einen Stier schlachteten. Während die Haut des Tiers mit Opfergaben gefüllt verbrannt wurde, stimmten die Ägypter in einer Zeremonie Klagelieder an, denn Osiris war von Seth getötet worden.«

Ich gähnte demonstrativ laut. Vogel, der links neben mir saß, grinste. Caucig ging vor uns im Kreis herum und rieb den Zeigestock auf seiner Handinnenfläche. »Die Trauer über den Tod des Gottes schlug bald in Freude über seine Auferstehung um. Seiner Gemahlin Isis, der mächtigsten Gestalt im ägyptischen Pantheon und Herrscherin der Welt, war es nämlich gelungen, die über das Land verteilten Körperteile des Osiris wieder zusammenzusetzen und ihn zu neuem Leben zu erwecken. Daraufhin zeugten sie einen gemeinsamen Sohn – Horus.« Caucig blieb vor Isidor Hagen stehen und klopfte mit seinem Stock zwei Mal fest auf die Staffelei.

Hagen stand auf, ohne seine Kohle aus der Hand zu legen.

»Was bedeutet denn Ihr Taufname?«

Hagen zog die Schultern hoch. »Keine Ahnung, Herr Professor.«

»Warum wissen Sie das nicht? Isi-dor – Geschenk der Gottesmutter Isis. Setzen! Im griechisch-römischen Kult wurde Isis zur Überwinderin des Todes und zur Muttergottheit.«

Caucig ging an sein Pult und hielt einen Druck hoch, der aussah wie eine schlechte Kopie der Marienikone aus Sankt Anna.

»Horus ist weder ewig noch unvergänglich, sondern wird immer wieder neu geboren. Wie es uns vom Christentum her vertraut ist, wird das, was mit dem Tod und der Auferstehung des Osiris gemeint ist, zum Mysterium erklärt und die Osiris-Isis-Geschichte zu einem Geheimkult erhoben, über den eigentlich gar nicht gesprochen werden darf. Deswegen hält unser griechischer Horusknabe, Harpokrates genannt, einen Finger an den Mund, was als ein Hinweis auf die Pflicht des Initiierten gedeutet werden kann, Stillschweigen zu bewahren.«

Ich wünschte, Caucig würde seiner Aufforderung Folge leisten und uns in Ruhe zeichnen lassen. Alte Büsten, anatomische Präparate und Gliederpuppen abzeichnen – das sollte Kunst sein? Jeder Einzelne musste sich so weit zurücknehmen, dass am Ende fünfzehn Skizzen aus verschiedener Perspektive vor dem Professor lagen, die so aussahen, als seien sie von einem einzigen Maler gezeichnet. Caucig verlangte, dass wir abbildeten ohne hinzuzufügen. So hatte ich mir in den vergangenen Jahren jeden Schnörkel abgewöhnt.

Zucht zur geordneten Schönheit nannten es die Professoren. Sklavenplantage nannte ich es. Wir waren doch keine Druckerpressen! Dieses stetige Abzeichnen machte mich mürbe. Wo war der Künstler in mir geblieben? Er wurde schleichend abgetötet. Ich entfernte mich so weit von mir selbst, dass ich manchmal das Gefühl hatte, mich von außen zu beobachten. Ich sah die Marionette, die nur noch an Fäden hing und von den Professoren geführt wurde. Ein Puppenhaus war diese Akademie. Ein Tollhaus! Und wie sollte man die Kunst bewerten? Das war absurd. Ich war dem Geschmack der Professoren hilflos ausgeliefert. Ich konnte sie nicht einmal achten. Jede Idee, jedes Leben wurde in dieser Anstalt im Keim erstickt.

Aus mir war ein Gliedermann geworden, so verbogen, wie die Lehrer ihn haben wollten. Gehorsam, pflichtbewusst und meisterhaft im Abzeichnen, aber auch ohne jeden eigenen Esprit.

Widerwillig versuchte ich, die Konturen der Schlange mit der Kohle nachzuziehen, während Professor Caucig mir im Weg stand und mit seinem Zeigestock über Harpokrates’ Brust glitt.

»Nur im günstigen Klima kommt die Natur zur Entfaltung aller Schönheit. Unter blauen Himmeln, an warm besonnten Meeresstränden, von weichen Winden gekühlt, kann man die Spur zunehmender Schönheit verfolgen.«

Vielleicht legte Caucig so großen Wert auf antike Schönheit und den reinen Umriss der Figur, weil seine eigene Gestalt eher missraten war. Caucig war klein und gedrungen, sein Hohlkreuz schob seinen dicken Bauch nach vorn, sodass die Goldknöpfe seines Rocks jeden Moment abzuspringen drohten. Seine pludrige Hose, die bis über das Knie reichte, hatte er in weiße Strümpfe gestopft. Wenn man ihn nicht sah, konnte man seine Schnallenschuhe hören, die bei jedem seiner Schritte ein lautes Klacken verursachten. Und wenn man ihn nicht hörte, dann konnte man ihn wittern, denn Caucig hatte einen eigenen Geruch, der wohl von seiner ungewaschenen, silbergrauen Zopfperücke kam. Wenn er den Flur entlangging, zog er diesen Gestank beständig hinter sich her und selbst wenn wir die Fenster nach dem Unterricht schnell aufrissen, dauerte es eine ganze Weile, bis wir wieder atmen konnten.

»Die Spur der Schönheit reicht natürlich nicht bis nach Afrika, denn dieser Kontinent ist dem heißen Scirocco ausgesetzt, der durch seine brennenden Dünste jede Kreatur ermattet. Verständlich, dass die Wiege Homers nur da stehen konnte, wo unter dem ionischen Himmelsblau die höchste Schönheit gedieh. Griechenland war für den Scirocco, der die Luft verfinstert, unerreichbar.«

Ich will Menschen aus Fleisch und Blut zeichnen!, dachte ich. Kranke, Krüppel, Gefallene. Sünder, die sich in Sehnsucht nach dem Guten verzehrten, Gesichter, in denen Gott mit dem Teufel ringt. Ich will mir Schönheit erarbeiten und sie zwischen den Makeln entdecken.

Ich legte ein leeres Zeichenblatt über meinen Horus und zog mit der Kohle Caucigs Silhouette nach, während er weiter philosophierte.

Ich zeichnete seine verkürzten Arme und Beine, die leblos an seinem Körper hingen. Sein Bauch platzte wie eine Kanonenkugel aus dem zu engen Rock. Knöpfe flogen wie Geschosse durch die Luft. Mit seiner Nase, die steil in den Himmel zeigte, sah er auf einmal aus wie ein Schwein. Nur drei Borsten wuchsen ihm aus der Glatze. Caucigs Perücke lag mit abgeschnittenem Zopf am Boden.

Das ist wahre Schönheit!, schrieb ich darüber.

»Die Griechen verfolgten heldenhaft kämpfend die Macht des Guten.« Caucig deutete mit seinem Zeigefinger, der schon in natura wie eine Kochwurst aussah, auf die Statuen im Saal. »Die Götter waren im Kunstwerk zu Menschen geworden, um die Menschen zu den Göttern zu erheben. Mollard, hören Sie auf, mit dem Stuhl zu kippeln!

Achten Sie beim Harpokrates auf die plastische Gestaltung des Gesichts, das nicht nur unnahbare Majestät, sondern auch göttliche Weisheit zeigt.«

Göttliche Weisheit in einem Gipskopf!

Gesichter, die keine Geschichte erzählten, langweilten mich genauso wie die gestählten Adoniskörper, die mich in diesem Saal erdrückten. Der sterbende Sohn der Niobe, den Apollo erschossen hatte, wölbte seine Brust im Todeskampf theatralisch nach oben. Zwischen dem farnesischen Herakles und einer Büste Homers stand ein Hermaphrodit, daneben Nymphen und griechische Jünglinge, Sokrates, der für seine Weisheit starb, eine Furcht einflößende Medusa und Zeus, dessen Kopf ich schon zeichnen konnte, ohne hinzusehen. Wie ich die Antike mit ihrem langweiligen Schönheitsideal satt hatte!

Caucig verschränkte seine Hände auf dem Rücken und ging durch den Zeichensaal geradewegs auf Vogel zu, der sich hinter seiner Staffelei verkrochen hatte und dabei war, in ein Marzipanbrot zu beißen. Schnell steckte er es in seine Rocktasche.

»Was ist das denn für ein kleines Ohr?« Caucig zeigte auf Vogels Zeichnung. »Was wissen Sie über das Ohr?«

Vogel sprang auf, kaute nervös und schluckte. »Das Ohr liegt oberhalb des Halses in der Mitte des Gesichts, wenn es im Profil gesehen wird. Es ist so lang wie die Nase und reicht vom Nasenflügel bis zum oberen Rand des Augenlides. So groß wie das Ohr sind ebenfalls der Teil zwischen Kinn und Nase sowie der Teil zwischen Haaransatz und Augenbrauen und die Strecke zwischen dem Rand der Augenhöhle und dem Ohr. Sie alle machen ein Drittel des …«

»Ein Drittel!«, unterbrach ihn Caucig fast schreiend. »Ihr Ohr macht nicht einmal ein Viertel des Gesichts aus. Setzen!«

Als ihm Caucig den Rücken zugedreht hatte, zog Vogel sein Marzipan wieder aus der Tasche, steckte sich noch ein Stück in den Mund und zerdrückte den Rest auf seinem Zeichenblock. Vogels Vater, erster Zuckerbäcker von Zürich, hatte ihn überhaupt nur nach Wien geschickt, damit er erkundete, welch neumodisches Konfekt auf die Tische der vornehmen Gesellschaft gelangte. So fraß sich Vogel durch sämtliches Zuckerzeug, das in den Auslagefenstern der Konditoreien lag, um Rapport und Kostproben in die Schweiz zu schicken.

»Kommen wir zurück zu den Griechen und dem Begriff der Schönheit. Platon setzt Schönheit mit Harmonie oder Symmetrie gleich. Alles Tun ist für ihn Streben nach der Idee des Schönen.

Wintergerst, die Vertiefung unter der Lippe liegt in der Mitte zwischen Nase und Kinn. Muss ich bei Ihnen noch einmal ganz von vorn beginnen?«

Caucig ging zur Tafel und zeichnete mit der Kreide ein Gesicht.