9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

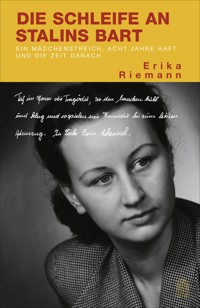

Die Geschichte einer gestohlenen Jugend und einer Befreiung aus den Mauern des Schweigens. "Ich hatte immer das Gefühl, gegen eine Wand zu laufen", sagte Erika Riemann über sich selbst. Fünfzig Jahre hat sie gebraucht, bis sie über ihre Erlebnisse im Nachkriegsdeutschland berichten konnte. Ein erschütternder Lebensbericht aus der jüngsten deutschen Vergangenheit. Sommer 1945 im thüringischen Mühlhausen: Erika Riemann ist vierzehn Jahre alt, als sie in ihrer gerade wieder hergerichteten Schule ein Stalin-Bild entdeckt, genau dort, wo bis vor kurzem ein Hitler-Porträt hing. Sie malt Stalin mit Lippenstift eine Schleife um den Schnauzbart. Der Streich hat schwere Folgen. Jemand muss sie verpfiffen haben, denn schon kurze Zeit später beginnt für Erika Riemann eine achtjährige Odyssee durch ostdeutsche Zuchthäuser und Lager mit Stationen wie Bautzen, Sachsenhausen und Hoheneck. Was es für sie bedeutete, eine ganze Jugend hinter Mauern zu verbringen, Prügel, Schikane, Hunger und Depression durchzustehen und nach der Entlassung zutiefst traumatisiert im bundesdeutschen Wirtschaftswunder ihre Frau zu stehen - darüber kann sie erst heute berichten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 311

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Erika Riemann | Claudia Hoffmann

Die Schleife an Stalins Bart

Ein Mädchenstreich, acht Jahre Haft und die Zeit danach

Hoffmann und Campe Verlag

Für meine Mutter und meine Kinder

Erika Grabe 1945 in ihrer Heimatstadt Mühlhausen. Das Artistinnenkostüm hatte ihre Mutter für sie genäht.

Das Konfirmationsbild der Vierzehnjährigen auf einem Tisch in der Wohnung der Mutter, Anfang der fünfziger Jahre.

1

Manchmal denke ich mir Gemeinheiten aus. Ich könnte die Trockenhaube so heiß stellen, dass sie Brandblasen auf den Ohren bekommen, oder eine Mixtur anrühren, von der garantiert die Haare ausfallen. Wie ich diese alten Schachteln verabscheue, deren erwartungsvollen Blicken ich Nachmittag für Nachmittag im Spiegel begegne. Die meisten sind noch keine vierzig, aber ich bin vierzehn, und für mich sind sie alt.

Die Frau vor mir hat zum Glück ihre Konversationsversuche schon vor einer Weile eingestellt. Mechanisch graben sich meine Hände durch das lange Haar. Immer wieder wandert mein Blick durch das Schaufenster hinaus auf die kleine Straße mit den Fachwerkhäusern. Im Licht der Nachmittagssonne wirken die Menschen dort draußen beinahe glücklich.

Hier drinnen herrscht eine gespannte Atmosphäre. Der Herd am Ende des kleinen Schlauches arbeitet heute im Dauerbetrieb, um das Wasser zum Ausspülen der Haare zu erwärmen. Die drei Stühle waren den ganzen Nachmittag über besetzt. Die Luft ist feucht, fast tropisch.

»Erika, das reicht.« Ungeduld schwingt in der Stimme meines Chefs. Du kannst mich mal, denke ich und walke einen trotzigen Augenblick länger auf der Kopfhaut der Kundin herum.

Wir sind kein glückliches Gespann, Herr Glagow und ich. Er hat mich nur wegen meines Onkels als Lehrling angenommen. Der besaß ebenfalls einen Frisiersalon, musste ihn aber bei seiner Einberufung schließen.

Mich hat meine Mutter zu dieser Tätigkeit verdammt. »Mir ist ganz egal, ob du dazu Lust hast. Du kommst mir von der Straße herunter, sonst habe ich keine ruhige Minute mehr.«

Was ich will, wurde gar nicht gefragt. Ich will Artistin werden, im Rampenlicht stehen, die Welt sehen. Der Damenwelt von Mühlhausen das Haar in kleinkarierte Wasserwellen zu legen ist so ziemlich die ödeste Vision der Zukunft.

Endlich türmt sich das frottierte Haar auf dem Kopf, und Herr Glagow übernimmt die Kundin. Zufrieden hantiert er mit den Lockenwicklern herum.

Ich nutze den ruhigen Moment und betrachte andächtig meine neue Frisur. Von rechts und von links werfe ich mir selbst kokette Seitenblicke zu. Ich wirke doch viel älter mit der neuen Wasserwelle. Vor wenigen Tagen durfte ich endlich die verhassten Zöpfe zu Grabe tragen. Am liebsten hätte ich mir die Haare ganz kurz schneiden lassen, aber Herr Glagow und meine Mutter steckten auch in dieser Frage unter einer Decke.

Das Läuten der Ladenglocke beendet meine Selbstbespiegelungen. Trotz ihrer russischen Uniform scheint die Frau mit den Gepflogenheiten dieser Tage vertraut zu sein. Sie drückt meinem Chef etwas Brennholz und ein kleines Paket mit Lebensmitteln in die Hand, bevor sie auf dem freien Stuhl Platz nimmt. Alle bezahlen hier in Naturalien. Geld ist im Sommer 1945 ganz aus der Mode gekommen.

Kurz darauf beugt sich die Kundin über das Waschbecken. Beinahe hätte ich den Topf mit dem Wasser fallen lassen vor Schreck. Der Nacken der Frau lebt. Entsetzt fahre ich vor dem Gewimmel von aufgeschreckt krabbelnden Läusen zurück.

»O nein, das mache ich nicht.« Etwas zu laut landet der Heißwassertopf wieder auf dem Herd. Drei fragende Augenpaare sind auf mich gerichtet. »Die ist völlig verlaust. Ich wasche der die Haare nicht.« Der Blick meines Chefs wandert zwischen dem Nacken und der Uniform der Frau hin und her. Schließlich schüttelt er bedauernd den Kopf. »Ich kann jetzt auch nicht. Du siehst ja, dass ich beschäftigt bin.« Mit diesen Worten zieht er sich ein wenig verlegen aus der Affäre.

Die Russin hat sich mittlerweile aufgerichtet und starrt mich mit fragend zusammengezogenen Augenbrauen an. »Sie müssen wieder gehen«, erkläre ich ihr. »Wir können Sie erst bedienen, wenn Sie entlaust sind.« Ich reiche ihr das Päckchen mit Brennholz und Lebensmitteln und halte auffordernd die Tür auf. Wie ein kalter Windhauch streift mich ihr Blick, als sie den Laden verlässt.

»Wenn das mal keinen Ärger gibt.« Der Satz meines Chefs hallt noch eine Weile unheilschwanger in mir nach.

2

Das Abendbrot steht bereits auf dem Tisch, als ich nach Hause komme. Meine kleinen Brüder jagen quietschend durch die enge Wohnküche, meine Mutter steht müde und blass am Herd.

So wenig ich mich sonst darum kümmere, was die Leute von mir denken, meiner Mutter gegenüber plagt mich stets ein unbehagliches Gefühl von Schuld. Als Älteste von uns vier Geschwistern sollte ich ihr wahrscheinlich im Haushalt zur Hand gehen und mich ein wenig um meine Brüder kümmern. Peter ist gerade fünf und Martin erst drei Jahre alt. Ich habe aber keine Lust auf Hausarbeit und Kindergeschrei. Meistens überlasse ich Inge, meiner zwei Jahre jüngeren Schwester, das Terrain. Wenn ich doch bloß ein Junge wäre!

Endlich sitzen alle um den Tisch. Mein Vater hat geschrieben. Seit er 1942 eingezogen wurde, werden seine Briefe stets feierlich verlesen. Inzwischen ist er in amerikanischer Gefangenschaft, aber vielleicht werde man ihn bald entlassen, verkündet er voller Hoffnung.

Ob er mir wohl Recht gegeben hätte?, geht es mir durch den Kopf, als ich von meiner Begegnung mit der verlausten Kundin berichte. Vielleicht hätte ich aber auch eine Tracht Prügel bezogen. Bei meinem Vater konnte man nicht sicher sein.

Wie meistens kann ich der Versuchung nicht widerstehen, die Geschichte ein wenig auszuschmücken. »Achtkantig habe ich die rausgeschmissen. So eine Schweinerei macht die nicht mit mir.« Meine Mutter nickt zustimmend: »Dass die Leute sich nicht schämen. Mit so was geht man doch nicht zum Friseur.«

»Du hättest mal sehen sollen, wie die Russin geguckt hat, als ich der ihr Paket wieder in die Hand gedrückt habe.«

Erschrocken blickt meine Mutter auf. »Ach Gott, Kind, das war eine Russin? Du hast eine Russin rausgeworfen?«

»Na, wenn es eine Deutsche gewesen wäre, hätte ich sie auch nicht bedient. Soll ich die Russen vielleicht besser behandeln?«

»Nein, natürlich nicht, aber …« Hilflos schaut sie auf ihren Teller. »Hoffentlich kommt da nichts nach.«

Warum sind nur alle um mich herum so ängstlich? Bei meiner Mutter mag das ja noch in Ordnung sein. Mütter sind eben so. Aber meine Kameraden, die Gleichaltrigen, die sind genauso feige.

Wir wollten uns die neue Schule ansehen. Endlich sollte es wieder Untericht geben. In den meisten Schulen sind noch Verwundete untergebracht, aber die Brückenstraße hat man schon geräumt.

Lärmend zogen wir durch das still daliegende Gebäude. Von dem strengen Geruch nach Desinfektionsmitteln abgesehen, hatte sich nicht viel verändert. Ein wenig gelangweilt beschlossen wir gerade wieder zu gehen. Da fiel mein Blick auf den Bilderrahmen. Bis vor kurzem beherbergte er den stets etwas grimmig dreinschauenden Adolf Hitler. Jetzt blickte ein anderer Diktator nicht weniger düster von dort auf uns herab. Die anderen waren meinem Blick gefolgt. »Das ist doch Stalin«, murmelte irgendjemand. Vielleicht war es der ängstliche Ton dieser Stimme, der mich herausforderte. In meiner Tasche machte sich plötzlich der kleine Lippenstift bemerkbar.

»Du siehst ja ziemlich traurig aus.« Mit diesem Spruch trat ich an das Bild heran und malte eine kecke Schleife um den Schnauzbart. Der Erfolg meiner Heldentat war mittelmäßig. Die Mutigeren meiner Kameraden lachten, andere schwiegen betreten oder schauten zu Boden.

3

Eigentlich ist es mir egal, wen die in ihren Bilderrahmen aufhängen. Ich interessiere mich nicht für Politik. Das einzige Mal, dass mein Großvater ernsthaft böse mit mir war, hatte mit Politik zu tun. Er hat sogar meinen Kopf in die Regentonne gesteckt, so wütend ist er gewesen. Dabei war ich mir in diesem Fall keiner Schuld bewusst. Ich fand die Nationalsozialisten und Hitler gar nicht so schlecht. Da gab es den BDM, wo es stets lustig zuging. Gymnastik, Lagerfeuerabende mit Gesang, Ausflüge, auf denen wir Heilkräuter gesammelt haben, alles in der Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, mir hatte das gut gefallen. Natürlich wurden auch Reden gehalten, Warnungen vor der jüdischen Gefahr ausgesprochen, aber ich kannte keine Juden.

Ich kannte auch die Kinder nicht, die eines Tages in unserer Straße auftauchten. Die gelben Sterne an ihren Jacken lenkten unsere Spottlust in fest eingeimpfte Bahnen. Im Gänsemarsch hefteten wir uns an ihre Fersen. Ich natürlich wie immer allen voran. »Jude itzig, Nase spitzig, Arsch dreieckig, Jude speckig.« Wir hüpften den Kantstein im Takt dazu hinauf und hinunter. Als die Eindringlinge schließlich in wilder Flucht davonstoben, folgte ihnen unser lautes Gelächter, bis sie hinter der Straßenecke verschwunden waren.

Es war ein sonnendurchfluteter, friedlicher Nachmittag, als Frau Adler wenige Tage später den Garten meines Großvaters betrat. Ihr eben noch zielstrebiger Schritt geriet ins Stocken, als sie mich entdeckte. »Ich komme ein ander Mal wieder. Ich wusste ja nicht …« Schon wandte sie sich eilig zum Gehen. Mein Großvater hatte bereits eine Tasche aus dem Haus geholt, die er jetzt achtlos stehen ließ. »Moment, Frau Adler, was ist denn los?« Seine Augen folgten ihrem Blick, der angstvoll in meine Richtung ging. »Kennt ihr euch?« Aber die Frage blieb zunächst unbeantwortet im Raum stehen.

Ich hatte tatsächlich keine Ahnung. Was hatte die Frau denn nur mit mir?

Die Miene meines sonst so gutmütigen Großvaters spiegelte inzwischen grimmige Entschlossenheit. »Ich will sofort wissen, was hier gespielt wird!« Er zog Frau Adler am Ärmel zurück in den Garten. Ich bekam nur Fetzen des Gesprächs mit. »Meine Kinder … aber sie ist ja selbst noch ein Kind … man darf sich nichts denken …« Schließlich wechselte die Tasche doch noch den Besitzer. »Keine Angst, Frau Adler, ich kümmere mich schon darum.« Endlich ließ mein Großvater den Arm der Frau los, und sie huschte ohne ein weiteres Wort durch die Gartenpforte davon.

Mir wurde mit einem Mal ganz kalt, als ich meinen Großvater auf mich zukommen sah. Mit einem Griff packte er mich am Nacken, und ehe ich noch begriff, wie mir geschah, steckte mein Kopf schon in der Regentonne. Immer wieder tauchte er mich dort ein. »Das ist nicht meine Enkelin. Die tut so etwas nicht. Sag mir, dass das nicht wahr ist!« Ich war schon halb erstickt, als sein Zorn sich endlich legte.

Später nahm er mich in den Arm. Er sprach lange und ernst zu mir, und das erste Mal, seit ich denken konnte, sah ich ihn weinen. Ich erfuhr, dass ich die Kinder von Frau Adler auf der Straße verspottet hatte. Frau Adler selbst war keine Jüdin, aber sie hatte einen Juden geheiratet und sich geweigert, die Scheidung zu beantragen. Bevor man sie enteignete, besaß sie die Näherei, in der meine Mutter lange Jahre gearbeitet hatte. Mein Großvater und später auch meine Mutter unterstützten die Familie mit Lebensmitteln. Juden bekamen keine Lebensmittelkarten, das hatte ich gewusst. Wie sie sich und ihre Kinder ernährten, darüber hatte ich mir bis zum heutigen Tag allerdings keine Gedanken gemacht. Die Übergabe fand von Mal zu Mal mit größerer Vorsicht statt, denn natürlich war so etwas bei Strafe verboten. »Du kannst über die Juden denken, was du willst. Du kannst auch über mich erzählen, was du für richtig hältst. Die Entscheidung darüber liegt nur bei dir. Aber eines sollst du wissen. Wenn du bei deinem Verein darüber redest, werden sie mich abholen. Ich werde von hier verschwinden und mit großer Wahrscheinlichkeit nie wieder auftauchen. So, wie die Juden verschwinden, die man abholt. Auch die sieht keiner jemals wieder.«

Keine Menschenseele erfuhr jemals ein Wort von mir über dieses Gespräch. Ich verspottete auch keine Juden mehr. Ich liebte meinen Großvater, und ich wollte nicht, dass man ihn abholte. Aber darüber hinaus schob ich Zweifel und Unbehagen weit von mir. Ich ging weiter meinen Aktivitäten im BDM nach, und irgendwann vergaß ich den Vorfall einfach.

4

Es wird jetzt viel getuschelt. Hinter vorgehaltener Hand erzählt man sich Gräuelgeschichten über die Nazis, und natürlich will niemand etwas damit zu tun gehabt haben. Als Erste kamen die Amerikaner nach Mühlhausen. Die mochte ich lieber als die Russen, die jetzt hier sind. Die Amis waren einfach lustiger, und sie hatten Kaugummis und Schokolade. Aber irgendwann fuhren sie auf ihren Panzern und Lastwagen gen Westen, und die Russen hielten in Mühlhausen Einzug.

Seitdem besteht meine Mutter darauf, dass wir Mädchen nachts in der Abseite schlafen. Am Anfang habe ich dagegen protestiert. Erst seit wir meine Mutter eines Morgens blutüberströmt und bewusstlos vorgefunden haben, bin ich still. Von Vergewaltigung will sie nichts wissen. Sie besteht darauf, sie sei gestürzt. Aber die kleine Abseite scheint mir seitdem doch ein Ort der Geborgenheit zu sein.

Heute regnet es. Kaum jemand ist unterwegs. Der Salon bleibt leer, und die Minuten schleichen dahin. Wenn doch bloß einmal irgendetwas passieren würde. Alles scheint eher erträglich als diese Langeweile. Wenn das noch lange so weitergeht, wird Herr Glagow eine Putzaktion in Gang setzen, und dazu habe ich überhaupt keine Lust. Deswegen bin ich zunächst erleichtert, als zwei uniformierte Männer den Laden betreten.

»Du bist Erika Grabe, nicht wahr?« Die Frage wird freundlich vorgebracht. Eigentlich ist es auch gar keine Frage. Die wissen genau, wer ich bin.

»Ja, und?« Beinahe reflexhaft setzt Trotz bei mir ein. Wenn sie die Haare geschnitten bekommen wollen, sollen sie sich hinsetzen, sonst gibt es hier für sie nichts zu tun.

»Du musst mitkommen.« Der Ton ist immer noch verbindlich, die Mienen lassen allerdings keinen Widerspruch zu. Deswegen greife ich nach meiner Jacke, werfe ein ratloses Schulterzucken in die Richtung meines Chefs und verlasse, von den Männern eskortiert, den Laden.

Schweigend marschieren wir etwa zehn Minuten durch die Stadt. Hin und wieder begegnet mir ein bekanntes Gesicht, und ich spüre förmlich die verwunderten Blicke in meinem Rücken. Schließlich betreten wir die russische Kommandantur.

Eigentlich müsste ich mich als Hausherrin fühlen, so oft bin ich schon hier gewesen. Jetzt haben sich die Russen im Fritz-Saukel-Haus einquartiert, davor waren es die Amerikaner, und seit ich denken kann, fanden hier die meisten öffentlichen Veranstaltungen statt. Es riecht wie immer nach einer Mischung aus Aktenstaub und Bohnerwachs.

Wir betreten ein geräumiges Büro. Die pompösen Deckenleuchter und das Mobiliar künden noch von einstiger Nazipracht. Der Mann hinter dem Schreibtisch mustert mich eine Weile, ehe er in fließendem Deutsch feststellt: »Du wolltest also der Majorin das Haar nicht waschen?«

Ich schüttle schweigend den Kopf. Wenn er es ohnehin schon weiß, was fragt er denn dann noch.

»Warum? Hast du etwas gegen Russen?«

»Nein, aber gegen Läuse. Der Kopf Ihrer Majorin wimmelte nur so davon.« Jetzt, da ich weiß, woher der Wind weht, löst sich der kleine Angstknoten in meinem Bauch endgültig auf. Er wird meine Weigerung verstehen, davon bin ich nun beinahe überzeugt.

Er nickt auch immer noch freundlich zu seinen nächsten Worten. »Ich gebe dir die Gelegenheit, deinen Fehler wieder gutzumachen.« Er winkt einem meiner Begleiter zu, und ehe ich noch etwas erwidern kann, stehe ich schon wieder auf dem langen Gang. In dem muffigen Badezimmer, wenige Schritte weiter, sitzt bereits wartend die Majorin. Mein Begleiter hat sich breitschultrig vor der Tür aufgebaut. Niemand sagt ein Wort. Mir ist klar, was von mir verlangt wird, und es ist genauso eindeutig, dass es keine Ausflucht gibt. Also füge ich mich in das Unabänderliche. Voller Ekel wasche ich den verlausten Kopf.

Endlich bin ich damit fertig, aber anstatt in Freiheit finde ich mich kurz darauf in einem der Verschläge im Keller des Hauses wieder. Im schummrigen Licht erkenne ich, dass hier bereits andere eingesperrt sind. Heute Nacht bin ich das einzige weibliche Wesen hier. Zwei bekannte Gesichter mache ich aus. Günther kenne ich aus dem Fanfarenzug, und mit Helmut habe ich schon einmal eine Nacht in diesem Keller verbracht. Damals hatte man uns aus den Besuchern einer Kinoveranstaltung herausgegriffen und auf einem Lastwagen hierher gefahren. Am nächsten Tag mussten wir die Turnhalle putzen, eine kaum weniger unangenehme Aufgabe als die heutige Prozedur. Die meisten wissen nicht, warum sie hier sitzen. Sie glauben sich wahllos von der Straße weg verhaftet. Trotzdem hält sich die Angst in Grenzen. Ich hoffe bloß, dass ich nicht wieder zum Putzen geschickt werde. Ich finde, ich habe mein Soll erfüllt.

Im Morgengrauen treibt man einige von uns nach draußen. Dort wartet mit laufendem Motor ein Militärtransporter. Die jungen Soldaten, die uns auf die Ladefläche treiben, sind genauso verschlafen wie wir. Sie beantworten keine der Fragen, aber lassen uns ungehindert unsere Spekulationen anstellen, wohin diese Fahrt wohl gehen mag. Nach einigen Stunden in dem schaukelnden Wagen senkt sich Schweigen über uns.

Ein fauchendes Geräusch reißt mich aus meinem Dämmerzustand. Ein niedrigerer Gang wird eingelegt, eine scharfe Kurve rüttelt die Letzten wach. Auch unsere Bewacher nehmen eine pflichtbewusstere Haltung ein. Als der Wagen hält, haben sie mich bereits rechts und links untergehakt und in die Nähe der Plane bugsiert. »Du aussteigen!«, wird mir bedeutet. Alle Versuche eines Abschieds werden mit Knuffen und einem scharfen »Nix sprechen!« unterbunden.

Schon wieder umklammern fremde Hände mit festem Griff meine Arme. Ich drehe noch einmal kurz den Kopf und sehe den Lastwagen wie ein letztes Stückchen Heimat durch den Torbogen verschwinden. In der plötzlichen Stille klingt das Vogelgezwitscher ungewöhnlich laut und aufgeregt über den Hof. Ich werde in das Gebäude gedrängt, und ehe ich noch etwas von meiner Umgebung wahrnehmen kann, schließt sich auch schon die nächste Tür hinter mir.

5

Habe ich überhaupt geschlafen? Ich fühle mich, als hätte ich kein Auge zugetan. In dem Büro, in das man mich gerade geführt hat, herrscht strahlender Sonnenschein. Instinktiv versuche ich mich im Schatten zu halten, denn vermutlich sehe ich grässlich aus. Seit mittlerweile zwei Tagen bin ich ungewaschen und ungekämmt, und wie ich rieche, möchte ich lieber nicht wissen.

Drei Männer in russischen Uniformen sitzen mir gegenüber. Der Rundliche scheint der Chef zu sein. Er mustert mich interessiert, aber nicht feindselig. Ein Strom russischer Worte richtet sich an die ältere Frau an seiner Seite. »Der Hauptmann möchte wissen, ob du das Bild des Genossen Stalin beschmiert hast?« Auf diese Frage bin ich nicht gefasst. Deshalb fallen mir auch keine Ausflüchte ein.

»Ach, der sah so traurig aus in seinem Rahmen. Da habe ich mit dem Lippenstift eine Schleife an den Bart gemalt. Es tut mir Leid.« Während die Dolmetscherin übersetzt, überlege ich fieberhaft. Woher wissen die das überhaupt? Ob das wohl ein schlimmes Vergehen ist? Erleichtert registriere ich das breite Lächeln auf dem Gesicht des Dicken, als die Dolmetscherin meine Worte übersetzt hat. Es folgt ein Wortwechsel zwischen ihm und dem jungenhaft wirkenden Mann zu seiner Linken. Obwohl ich kein Wort verstehe, habe ich den Eindruck, meine Lage wende sich zum Guten. Die Dolmetscherin mischt sich ein, und ihre Stimme klingt mütterlich. Den Ausschlag gibt dann wohl das dröhnende Lachen des Dicken. Es verbreitet fast so etwas wie Gemütlichkeit. Dann sagt er einen abschließenden Satz, der von einem belustigten Kopfschütteln begleitet wird. »Der Hauptmann weiß nicht, warum man dich hierher geschickt hat. Was du getan hast, war natürlich eine Dummheit. Also pass in Zukunft besser auf, wenn du den Drang zur Malerei verspürst.«

Zehn Minuten später sitze ich auf einer Bank in der Sonne und betrachte die verwinkelte Villa von außen. Auf meinem Schoß liegt ein Laib Brot, aus dem ich gedankenverloren ein Stück herausbreche. Das Brot hat man mir beim Abschied in die Hand gedrückt. »Wo bin ich hier überhaupt?«, hatte ich die Dolmetscherin noch gefragt. »Du bist in Ludwigslust«, lautete die lapidare Antwort. Ich rufe mir die Deutschlandkarte aus unserem Schulatlas ins Gedächtnis. Zwischen Ludwigslust und Mühlhausen, das müssen an die fünfhundert Kilometer sein.

Wie komme ich von hier nach Hause? Ich habe keinen Pfennig in der Tasche und, was noch schlimmer ist, keine Papiere. Ich könnte versuchen, mich per Anhalter durchzuschlagen, aber dann sollte ich mich bald auf den Weg machen. Es muss bereits Mittag sein, dem Stand der Sonne nach zu urteilen. Nur einen Augenblick lang noch die Sonne genießen. Ich bin schrecklich müde.

Ich werde wach, als mich jemand sanft an der Schulter rüttelt. Einer der Offiziere steht vor meiner Bank und schaut auf mich herab. Es ist der Jungenhafte. »Was machst du hier noch? Du solltest schleunigst nach Hause gehen!« Seine Frage, in fließendem Deutsch vorgebracht, klingt eher besorgt als ärgerlich.

Mit einem Mal wird mir ganz jämmerlich zumute, vielleicht weil er so freundlich zu mir ist. Vergeblich bemühe ich mich darum, meiner Stimme Festigkeit zu verleihen. Endlich gelingt es mir, ihm meine Situation klar zu machen. »Dass wir daran nicht gedacht haben«, brummelt er. Auf sein Geheiß hin begleite ich ihn zurück in die Villa.

»Warte hier.« Es dauert ziemlich lange, bis er wiederkommt.

»Hier hast du erst mal einen Passierschein. Ohne den wärst du ohnehin schwerlich nach Thüringen gekommen.«

Er hält mir ein Dokument vor die Nase. Ein wenig skeptisch nehme ich das Papier entgegen. Eigentlich müssten die mich wieder heimfahren. Schließlich ist es nicht meine Schuld, dass ich hier gelandet bin. In Anbetracht meiner Lage halte ich mich lieber zurück und gebe lediglich zu bedenken: »Aber ohne Geld und Fahrschein nützt der mir doch auch nichts!«

Nachdenklich ruhen die blauen Augen des Mannes auf mir. »Irgendwann geht sicherlich ein Transport in Richtung Mühlhausen. Bis dahin müssen wir dich einfach irgendwo unterbringen.«

Kurze Zeit später klingelt mein Beschützer an der Tür eines repräsentablen Wohnhauses. Kreuz und quer durch das Städtchen bin ich seinen langen Schritten gefolgt.

Ein Junge, nur wenig älter als ich, öffnet uns die Tür.

»Ist dein Vater zu Hause?«

Wir werden eingelassen. Scheinbar kennt man meinen Begleiter hier. Bodo, so heißt der Blondschopf, bringt mich in die Küche. Das Letzte, was ich von meinem Beschützer sehe, ist sein breiter Rücken, bevor er hinter der Tür des Arbeitszimmers verschwindet.

Der Hausherr erscheint wenig später in der Küche. Er ignoriert meine Anwesenheit, winkt nur seinen Sohn heraus.

Kurz darauf trotte ich wieder jemandem hinterher. Hoffentlich sind wir bald da. Meine Füße tun weh, und ich bin mittlerweile so müde, dass ich im Gehen einschlafen könnte. Endlich stehen wir vor einem schmalen dreistöckigen Haus. Bodo verhandelt kurz mit der Frau, die uns öffnet.

Eine halbe Stunde danach falle ich in tiefen Schlaf.

Natürlich habe ich am nächsten Morgen Schwierigkeiten, mich zu orientieren. Mein Blick wandert über Waschbecken, Bett, Stuhl zur Dachluke der winzigen Mansarde. Kanalstraße 10, tröpfchenweise tauchen die Bilder der letzten Tage wieder auf. Bodo, der übrigens wirklich nett ist, hat mich hier abgeliefert. »Bestimmt bist du bald wieder zu Hause, aber bis dahin kannst du hier wohnen. Ich komme morgen um zehn, und dann zeige ich dir die Stadt.«

6

Wie spät ist es jetzt eigentlich?

Zwar immer noch in denselben Kleidern, aber doch wenigstens frisch gewaschen, stelle ich diese Frage einem Passanten, der durch die Kanalstraße eilt. Ich habe noch eine Stunde Zeit, bis Bodo kommt. Es ist gerade neun Uhr. Auf einer Bank, von der aus ich die Nummer zehn im Auge habe, verbringe ich die nächste Stunde.

Meine arme Mutter. Es ist der erste ruhige Moment, seit man mich aus dem Friseursalon abgeführt hat, und ich sehe sie so deutlich, als stünde sie vor mir. Ich kenne die kleinen Falten um ihren Mund, wenn sie sich Sorgen macht, und mittlerweile macht sie sich bestimmt Sorgen. Ich bin jetzt seit zwei Nächten verschwunden. Herr Glagow wird wahrscheinlich von meiner Verhaftung erzählt haben, aber ob man ihr auf der Kommandantur etwas über meinen Verbleib sagt, bezweifle ich. Wenn ich ihr doch nur eine Nachricht zukommen lassen könnte. Aber weder Post noch Telefon funktionieren dieser Tage auch nur halbwegs zuverlässig, und außerdem scheue ich davor zurück, meine Gönner um Geld zu bitten. Schlimm genug, dass sie mich durchfüttern müssen. Ich besitze ja nicht einmal Lebensmittelkarten.

»Lange kann es ja nicht dauern«, tröstet Bodo mich, während ich das Brot verschlinge, dass er mir mitgebracht hat.

Mit dieser Prognose soll er leider Unrecht behalten. Die Tage gehen ins Land, und nichts geschieht. Ich kenne Ludwigslust bald wie meine Westentasche. Bodo ist zum Glück ein geduldiger Mensch. Es scheint ihm nichts auszumachen, dass ich wie ein Schatten an seiner Seite klebe, im Gegensatz zu seinem Vater. Dessen missbilligendem Blick weiche ich so gut ich kann aus, aber da ich meine Mahlzeiten in seinem Haus einnehme, gelingt das nur selten.

Immerhin wird hier nicht gehungert, deshalb hält sich mein schlechtes Gewissen in Grenzen. Uniformierte gehen in diesem Haus ein und aus, und sie sorgen dafür, dass mir beim Blick in die Speisekammer stets das Wasser im Mund zusammenläuft. Nach den rauschenden Festen ist die Kammer allerdings auch regelmäßig leer. Auf jeden Fall steht Herr G. auf vertrautem Fuß mit der Besatzungsmacht. Er spricht fließend Russisch, und feiern kann er auch wie ein Russe. Meine Schmierereien, wie er es einmal genannt hat, stellen in seinen Augen ein Verbrechen dar. Von Kinderei will er nichts hören. »So was gehört hart bestraft. Man darf nichts durchgehen lassen. Sonst tanzen einem die Leute auf der Nase herum.«

Zwei Wochen lang habe ich Bodo nun auf Schritt und Tritt begleitet. Tagsüber schaue ich den Proben der kleinen Theatertruppe zu, in der er mitspielt. »Kannst du nicht irgendetwas? Du könntest dir doch dein Brot verdienen, indem du bei uns mitmachst.« Mein Herz macht einen kleinen Freudensprung bei diesem Vorschlag. Insgeheim habe ich schon darauf gehofft. Meine Träume von Zirkus und Rampenlicht erwachen zu neuem Leben. Mit Feuereifer stürze ich mich in die Arbeit. Die Truppe bricht wenige Tage später zu einer kleinen Tournee durch die umliegenden Dörfer auf, und endlich stehe auch ich auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Bald besteht meine Welt aus Flickflack und Spagat, und als das Weihnachtsfest 1945 sich ankündigt, habe ich beinahe vergessen, dass ich in einem Provisorium lebe. Die Menschen verwöhnen uns mit Beifall und mit Lebensmitteln, aus denen üblicherweise unsere Gage besteht. Vermutlich liegt das nicht nur an unseren atemberaubenden Leistungen, sondern vor allem auch daran, dass die Menschen regelrecht ausgehungert nach Zerstreuung und Amüsement sind. Nach wie vor herrscht allabendlich Sperrstunde, und Tanz und Theater werden nur äußerst selten genehmigt. Unsere Truppe ist eine der wenigen, die eine Erlaubnis erhalten haben. Wahrscheinlich hat der gute Kontakt von Bodos Vater zu den Russen dazu beigetragen.

Am Heiligen Abend findet keine Vorstellung statt. Bodo feiert im Kreis seiner Familie, und ich verbringe die Christnacht ziemlich wehmütig in meinem Zimmerchen in der Kanalstraße. Bodo hat eine Kerze für mich ergattert, und im Schein des kleinen Lichts packt mich das Heimweh ganz unvorbereitet. Morgen ist mein fünfzehnter Geburtstag, und ich würde eine Menge dafür geben, zu Hause bei meiner Mutter und meinen Geschwistern zu sein. Das an den anderen Tagen so erhabene Gefühl, erwachsen zu sein, für mich selbst sorgen zu können, ja beinahe so etwas wie ein Bühnenstar zu sein, taugt plötzlich gar nichts mehr. Eigentlich bin ich doch noch ein Kind. Ich möchte in den Arm genommen werden, und bei der Erinnerung an den Geburtstagskuchen, den meine Mutter allen Widrigkeiten zum Trotz jedes Jahr backt, lassen sich die Tränen nicht mehr aufhalten.

Der Heilige Abend geht vorüber, und der 25. Dezember, mein Geburtstag, verschwindet genauso schmucklos in der Vergangenheit. Zum Glück wusste niemand Bescheid, denn darauf angesprochen zu werden, das hätte meine mühsam aufrechterhaltene Fassade wahrscheinlich zum Einsturz gebracht.

Zwischen den Jahren finden dann wieder Proben statt, und das reißt mich aus meinem Selbstmitleid. Wir geben Silvester eine Vorstellung in Ludwigslust, und es gibt eine Reihe neuer Nummern einzustudieren.

Die Silvesternacht bricht an. Als ich in der Kanalstraße vor die Tür trete, wirkt die Stadt wie ausgestorben. Auf der Hauptstraße taucht eine Horde johlender Soldaten auf. Ich drücke mich in einen Hauseingang, bis sie vorbeigetorkelt sind, und husche dann wie die wenigen anderen Zivilisten im Schatten der Hauswände entlang. Es ist nicht nur die klirrende Kälte, die uns veranlasst, unser Ziel für diese Nacht so schnell und so unauffällig wie möglich zu erreichen.

Die Aufführung begeistert die Leute. Das Publikum ist nicht verwöhnt, und wir ernten reichlichen Beifall. Trotzdem liegt das Theater keine zehn Minuten nach Ende der Vorstellung verlassen da. Auch wir müssen uns beeilen. Hastig wirft sich jeder seinen Mantel über. Im Davonlaufen wünscht man sich ein »schönes neues Jahr«, und schon hat die anbrechende Sperrstunde meine Ersatzfamilie in alle Winde zerstreut.

7

Am 2. Januar 1946 mache ich mich am frühen Nachmittag auf den Weg ins Theater. Ich bin ganz froh, dass nun wieder Alltag einkehren soll. Säße nicht irgendwo fünfhundert Kilometer entfernt meine Mutter in völliger Ungewissheit über mein Schicksal, ich wäre zufrieden mit dem Leben. Vor allem an den freien Abenden spüre ich ihre Angst um mich beinahe körperlich.

Die Wintersonne taucht die leeren Straßen in gleißendes Licht, sodass ich für einen Augenblick wie blind im Bühneneingang stehe. In der Garderobe schlüpfe ich in mein Trikot, und kurz darauf setze ich zum ersten Flickflack an. An der Verbindung zwischen zwei Elementen meiner Übung arbeite ich, bis ich schweißgebadet bin. Der Übergang sitzt immer noch nicht hundertprozentig, aber eine Männerstimme unterbricht meine Konzentration. »Du bist doch Erika Grabe?«

Das hat mich doch schon einmal jemand gefragt. Schlagartig verschlingen sich meine Eingeweide zu einem dicken Knoten direkt unter meinem Zwerchfell. Im Halbdunkel des Zuschauerraumes kann ich zwei Männer ausmachen. Einer trägt eine russische Uniform, auf deren Epauletten goldene Sterne aufblitzen, als er jetzt näher an die Bühne herantritt. »Wir haben noch einige Fragen.« Die anderen scheinen mit einem Mal weit weg zu sein. Um mich herum hat sich aus dem Nichts heraus ein Vakuum gebildet. Die beiden Männer begleiten mich in die Garderobe. Der mit den Sternen trägt eine dieser übergroßen Schirmmützen, die einen höheren Status verraten. Ohnehin wirken die Gestalten in der engen Garderobe riesig. Mein Versuch, mich umzuziehen oder gar zu duschen, wird mit knapper Geste unterbrochen. »Das ist nicht nötig. Es dauert nicht lange.« So werfe ich mir nur den Mantel über mein durchgeschwitztes Trikot.

Wenig später komme ich an der Bank vorbei, auf der ich zehn Wochen zuvor so mutterseelenverlassen in der Herbstsonne gesessen hatte.

Dann betrete ich auch schon die verwinkelte Villa. Meine Begleiter führen mich direkt in ein Büro. Ich habe den Rundlichen erwartet oder den mit den freundlichen blauen Augen, aber die mich nun durchdringend mustern, sind alles Fremde. Vielleicht habe ich den Schmallippigen schon einmal im Haus des Bürgermeisters gesehen.

Neben dem anderen Mobiliar des Raums wirkt der kleine Hocker, der vor dem Schreibtisch steht, zerbrechlich. Auf ihm nehme ich Platz, dem Wink des Mannes in der Mitte folgend. »Sie wissen, warum Sie hier sind.« Bisher hat man mich stets geduzt, und dieses Sie ist vielleicht die greifbarste Bedrohung in der Äußerung meines Gegenübers.

Auf den Uniformen aller Anwesenden tummeln sich diverse Abzeichen, auf ihren Schultern funkeln Sterne. Ich fühle mich nackt in meinem dünnen Trikot.

Das Schweigen beginnt drückend zu werden, und ich kann eine Antwort nicht länger hinauszögern. »Ich weiß überhaupt nicht, warum ich schon wieder hier bin. Ihre Männer haben gesagt, sie hätten noch Fragen an mich. Alles, was es zu erklären gibt, muss doch schon in Ihren Protokollen stehen.« Die Dolmetscherin tritt in Aktion. Auch sie ein neues Gesicht.

Die Reaktion auf die Übersetzung erfolgt prompt. »Sehr bedauerlich, dass Sie uns nichts zu sagen haben. Wir werden Ihnen etwas Zeit geben, dann wird Ihnen sicher ein wenig mehr einfallen.« Auch diese Worte werden übersetzt. Die Stimme der Übersetzerin ist mindestens so kalt wie die Eiszapfen, die vor dem Fenster in der Abendsonne glänzen.

Der Schmallippige winkt mit seiner riesigen Pranke. Sofort packt mich der Soldat, der vor der Tür stand, am Arm und zieht mich aus dem Raum. Es geht durch Flure über eine Kellertreppe hinunter in die Katakomben der Villa. Dort werde ich an einen anderen Posten in einfacher Uniform weitergereicht. Der Griff, mit dem er mich in Empfang nimmt, ist behutsam. Ich begegne einem freundlichen Lächeln. Er kann nicht viel älter sein als ich. Kein Schatten eines Bartes liegt auf seinem Jungengesicht. Wenige Schritte weiter schiebt er mich durch eine Brettertür. Ein Schlüssel dreht sich im Schloss, und seine Schritte verhallen in der Ferne.

Das nächste Geräusch, das ich höre, kommt aus dem kleinen Kanonenofen in der Ecke meiner Unterkunft. Ein Scheit fällt mit leisem Fauchen in sich zusammen. Hier ist es warm, fast schon stickig. Ein Fenster gibt es nicht, aber mein Blick fällt auf eine schmale Pritsche mit einem Strohsack darauf. Sofort überfällt mich eine bleierne Müdigkeit. Ich rolle mich auf der Bettstatt zusammen, und wenige Sekunden später falle ich in einen tiefen Schlaf.

8

»Artistka, Artistka, aufwachen.« Eine freundliche Stimme reißt mich aus meinen wirren Träumen. Die Prozedur des Abends läuft in umgekehrter Reihenfolge ab. Der sanfte Posten reicht mich an den Groben weiter. Die Übergabe findet an der Grenze zwischen Ober- und Unterwelt statt. Man trennt die Welten hier streng voneinander. In den Wochen, die ich hier verbringen muss, werde ich nie einen Wärter aus den Katakomben über der Erde treffen. Andererseits bin ich in meinem Kellerkabuff vor meinen Peinigern sicher. Die Einzige, die die unsichtbare Demarkationslinie überschreiten darf, scheine ich zu sein, so wie in der Sagenwelt nur die Toten den Styx passieren können.

Wieder werde ich über erleuchtete Flure gezerrt.

In dem Büro sitzen dieselben Personen wie bei dem ersten Verhör. Sie haben sogar dieselben Plätze inne. Es scheint, als wäre ich gar nicht fort gewesen.

Die folgenden Verhöre zerfließen zu einer einzigen alptraumhaften Erinnerung. Der Ablauf ist immer der gleiche. Nachts werde ich geweckt. Kurz darauf nehme ich auf dem Hocker Platz. Meistens wird meine Anwesenheit zunächst ignoriert. Meine Peiniger tafeln und plaudern. Der stete Strom russischer Worte wird hin und wieder von aufbrandendem Gelächter unterbrochen. Die eisige Stimme der Dolmetscherin nimmt einen kehligen Klang an, je weiter die Nacht voranschreitet.

Irgendwann kommt unweigerlich jede Nacht der Zeitpunkt, an dem ich auf meinem Hocker nicht mehr gerade sitzen kann. Sobald ich auch nur ein wenig in mich zusammensinke, trifft mich der Gewehrkolben des Postens schmerzhaft im Rücken. Erst diese Bewegung scheint die vergnügte Runde auf mich aufmerksam zu machen. Dann prasseln plötzlich Fragen auf mich ein. »Wie alt bist du? Warst du im BDM? Welche Sabotageakte habt ihr geplant? Seit wann arbeitest du in der Gruppe Werwolf mit? Wie heißen deine Verbindungsleute?«

Bei den ersten Verhören gebe ich mir noch Mühe, die Fragen zu verstehen und gewissenhaft darauf zu antworten. Später bringe ich lediglich ein »Ja«, ein »Nein« oder »Weiß nicht« heraus. Es scheint ohnehin egal zu sein, was ich sage. Es gelingt mir nie, zufrieden stellende Auskünfte zu geben. In einigen Nächten gebe ich alles zu, ja, Werwolf, ja, BDM, nein, Namen kenne ich nicht.

An besseren Tagen streite ich alles ab: »Ich weiß überhaupt nicht, was Werwolf ist. Ich kenne niemanden, und mit Sabotage habe ich auch nichts zu tun.«

Ein Punkt, auf dem sie beharrlich herumreiten, bleibt mein Alter. »1928, da bist du geboren. Du bist siebzehn Jahre alt.« In besonders müden Nächten entgleitet mir sogar mein Geburtsdatum. So oft, beinahe gebetsmühlenartig, habe ich nun gehört, ich sei 1928 geboren, dass ich es selbst fast glaube.

Am meisten fürchte ich die Nächte, in denen ich von Anfang an im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehe. Auch solche werden immer wieder eingestreut. Dass ich vorher nie weiß, was mich erwartet, ist vielleicht das Schlimmste daran.

Diese speziellen Verhöre beginnen in völliger Stille. Ich bemühe mich um kerzengeraden Sitz, während einer der Offiziere beständig meinen Hocker umkreist. Ab und zu bleibt er stehen und zielt. Meist trifft er den Napf neben der Tür, nur selten spuckt er daneben. Ich habe Mühe, meinen Ekel zu verbergen, aber jede Regung zieht einen Knuff oder eine Ohrfeige nach sich. Sonst wird die Stille nur unterbrochen, wenn die Dolmetscherin »Der Major wartet« sagt.

Man liest mir meine Geständnisse vergangener Nächte vor. Es wird mit Papieren gewedelt. Ich soll unterschreiben. Manchmal bin ich kurz davor. Ich bin so müde. Für eine ungestörte Nacht würde ich beinahe alles tun. Aber jedes Mal, wenn ich das Bündel mit den russischen Schriftzeichen in der Hand halte, taucht aus irgendwelchen Tiefen meine alte Widerspenstigkeit auf. »Ich werde hier gar nichts unterschreiben. Und schon gar nicht dieses russische Geschreibsel, das ich nicht lesen kann. Da könnt ihr lange warten.«

Einer mit besonders vielen Sternen klopft seine Pfeife auf meiner Stirn aus. Glühende Asche regnet auf meinen Schoß herab, frisst sich durch die Kleidung. Unwillkürlich hebe ich die Hand, versuche die Glut wegzufegen. »Sitz still!« Ein harter Schlag ins Gesicht unterstreicht den Befehl.

Dann wieder Versprechungen. »Unterschreib einfach, dann hast du deine Ruhe. Wir lassen dich nach Hause gehen. Heute Nacht unterschreiben, morgen bist du zu Hause.«

Aber was sie auch tun, ich unterschreibe nicht. Meine Unbeugsamkeit hat wenig mit Heldentum zu tun. Es ist die Unwirklichkeit der ganzen Situation, aus der sich mein Widerstand speist. »Das geht vorbei, Erika. Das können sie nicht ernst meinen. Eine Fünfzehnjährige kann man auch nicht nach Sibirien schicken. Wenn ich das zu Hause erzähle, glaubt mir das keiner. Bald bin ich wieder zu Hause, und dann ist alles wieder gut.« Das Ganze kommt mir vor wie ein Abenteuer. Es ist ein scheußliches Abenteuer, aber ich fühle mich zu keinem Zeitpunkt wirklich bedroht. Die Wirklichkeit wird einsetzen, wenn ich das Buch zuklappe. Ich werde in meinem Bett aufwachen und lachen.

9

Meine Erlebnisse in der Unterwelt sind realer.

Ich stinke!

Mein Theatertrikot hat sich in einen übel riechenden Fetzen verwandelt. Ich werde zwar einmal am Tag in eine Art Waschraum geführt, aber viel lässt sich mit dem tröpfelnden Rinnsal kalten Wassers nicht ausrichten.

»Ich möchte ein Bad nehmen.« Immer wieder bettle ich bei meinen Bewachern um ein Bad. Aber außer Tröstungen erreiche ich gar nichts. Scheinbar sind sie nicht befugt, derartige Entscheidungen zu treffen. Ein unglücklicher Zufall bringt das Fass zum Überlaufen.