9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Krimi

- Serie: Leo Wechsler

- Sprache: Deutsch

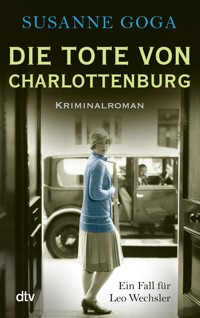

Der Abschluss der beliebten Serie um Kommissar Leo Wechsler Sommer 1923. Kommissar Leo Wechsler und seine Freundin Clara Bleibtreu verbringen ihre Urlaubstage auf Hiddensee. Dort lernt Clara die Ärztin und Frauenrechtlerin Henriette Strauss kennen, eine lebhafte, charismatische Frau. Sie ist weitgereist, sozial engagiert und pflegt ein freies Liebesleben. Clara fühlt sich sofort zu ihr hingezogen. Doch im Herbst stirbt Henriette gänzlich unerwartet in ihrer Wohnung in Charlottenburg. Die Todesursache lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Leo beginnt mit seinen Ermittlungen und stößt auf merkwürdige Vorkommnisse in dem Krankenhaus, in dem Henriette Strauss gearbeitet hatte ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 359

Veröffentlichungsjahr: 2012

Sammlungen

Ähnliche

Susanne Goga

DIE TOTE VON CHARLOTTENBURG

Kriminalroman

Deutscher Taschenbuch Verlag

Originalausgabe 2012© 2012Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenVermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, GarbsenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,KN digital– die digitale Verlagsauslieferung, StuttgarteBook ISBN 978-3-423-41389-3 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21381-3Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de/ebooks

INHALT

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Danksagung

Historische Persönlichkeiten im Roman »Die Tote von Charlottenburg«

Literaturverzeichnis

Eine Auswahl interessanter Internetseiten

PROLOG

BERLIN, MAI 1923

Die Hand legte sich wie ein Schraubstock über ihren Mund. Es ging so schnell, dass sie nicht reagieren konnte. Der Mann– es musste ein Mann sein, der Griff war sehr kräftig– zerrte sie in die dunkle Nische neben der Tür, in der ein Waschbecken angebracht war. Er presste sie gegen das kalte Emaille.

Henriette versuchte, klar zu denken, doch die Angst lähmte ihren Geist.

»Sie war bei dir«, knurrte eine Stimme an ihrem Ohr. »Ick bin ihr nachjeloofen.«

Er versetzte ihr einen Stoß. Im nächsten Moment schlug ihr Kopf gegen die Wand über dem Becken.

»Und nu isse tot.«

Henriette schluckte.

»Det Aas is tot, und ick steh alleene da mit die Kinder.«

Henriette stöhnte gedämpft auf. Er nahm die Hand weg, hielt ihren Körper aber weiter fest umklammert.

»Von wem sprechen Sie?«

»Frag nich so blöd«, wieder prallte ihr Kopf gegen die kalte Mauer. »Hast se doch zu dem Weib jeschickt, det ihr versaut hat!«

Henriette versuchte, ihre rasenden Gedanken unter Kontrolle zu bringen. »Wann soll sie bei mir gewesen sein?«

»Janz alleene«, sagte der Mann, ohne auf ihre Frage zu antworten. »Jeblutet hat se, bis nüscht mehr in ihr drinne war.« Sie hörte ein unterdrücktes Schluchzen in seiner Stimme. »Die hat jehofft, det du ihr hilfst, und jetzt isse tot…«

Eine Ahnung überkam sie. Als sich sein Griff ein wenig lockerte, stieß Henriette hervor: »Ich erinnere mich an Ihre Frau. Ich habe ihr einen Arzt genannt, der sich um Frauen in Not kümmert. Warum sie nicht zu ihm gegangen ist, weiß ich nicht.«

Er riss ihren Kopf an den Haaren nach hinten und sagte dicht an ihrem Ohr: »Ick gloob dir keen Wort.«

In diesem Augenblick erklangen draußen auf dem Gehweg Schritte.

»Det wird dir noch leidtun«, zischte er und glitt so rasch davon, dass sie nur noch seine dunkle Gestalt im Hof verschwinden sah.

Sie atmete tief durch und blieb einen Moment reglos stehen. Dann rückte sie den Hut zurecht und trat auf den Gehweg.

1

HIDDENSEE, JULI 1923

Clara Bleibtreu wachte auf, als die ersten Sonnenstrahlen über das Bett tanzten. Sie reckte sich und genoss wie eine Katze die sommerliche Wärme, die durchs Fenster drang. Dann stützte sie sich auf einen Ellbogen und betrachtete den schlafenden Mann an ihrer Seite. Es war nicht ihre erste gemeinsame Nacht, aber alles erschien ihr jetzt ganz anders als sonst. Sie waren weit weg von Berlin, hatten die Großstadt mit ihrem Lärm und den Alltagssorgen hinter sich gelassen. Es war ein wunderbares Gefühl, von niemandem gestört zu werden, nicht mit einem Ohr auf die Türklingel oder das Telefon horchen zu müssen. Im Augenblick war Berlin mit seinem Elend, den politischen Unruhen und den bedrückenden Verbrechen weit weg.

Leo lag auf der Seite. Die dunklen Haare waren ihm ins Gesicht gefallen und verdeckten seine Augen. Auch die charakteristische Narbe, die ihr so vertraut geworden war, blieb verborgen. Clara ließ die Augen zärtlich über seine nackten Schultern und die schlanken, muskulösen Arme wandern und kam sich beinahe wie ein Voyeur vor, da sie die Verletzlichkeit des Schlafes ausnutzte, um Leo ungestört zu betrachten. Manchmal musste sie das tun, um wirklich zu begreifen, was mit ihr geschehen war.

Letztes Jahr im Sommer war Leo Wechsler zum ersten Mal in ihre Leihbücherei gekommen. Ein freundlicher, ein wenig distanziert wirkender Mann, der Lektüre für seine Kinder suchte. Sie waren einander sympathisch gewesen, aber auch scheu, da beide leidvolle Erfahrungen hinter sich hatten. Irgendwann hatte er von seinem Beruf als Kriminalkommissar erzählt, dem Leben mit zwei noch kleinen Kindern, deren Mutter während der großen Grippeepidemie nach dem Krieg gestorben war. Außerdem lebte seine unverheiratete Schwester bei ihnen, die ihm seither den Haushalt führte.

Clara hatte lange gezögert, bevor sie etwas von sich preisgegeben hatte. Sie sprach ungern über ihre unglückliche Ehe. Sie war schuldig geschieden worden, was zu einem Bruch mit ihrer Familie geführt hatte. Danach hatte sie sich ein neues Leben aufgebaut, in dem sie sich nur auf sich selbst verließ, hatte eine Schutzmauer errichtet, um nie wieder so tief verletzt zu werden. Leo Wechsler war der erste Mann, dem sie einen Blick hinter die Mauer gestattete. Eine zufällige Begegnung mit ihrem früheren Ehemann hatte sie schließlich dazu gezwungen, Leo die Wahrheit zu sagen, was ungeheuer befreiend gewesen war.

An einem Winterabend hatte sie ihn mit in ihre Wohnung genommen. Clara wusste, dass es auch in heutiger Zeit noch ungewöhnlich war, wenn eine Frau einem Mann zeigte, dass sie mit ihm schlafen wollte. Leo war anfangs sehr zurückhaltend gewesen, weil er von ihrer unglücklichen, von Gewalt und Rücksichtslosigkeit geprägten Ehe wusste; er wollte sie nicht verletzen. Irgendwann aber hatte ihre Lust die Furcht überwunden. Als sie nackt vor ihm gestanden und seine Hand auf ihre Brust gelegt hatte, war eine Welle über sie hinweggefegt und hatte sie von den Füßen gerissen.

In den vergangenen Monaten war Clara glücklicher gewesen als je zuvor und ahnte doch, dass es nicht immer so weitergehen konnte. Denn sie fühlte sich nie ganz frei, wenn sie Leo zu Hause besuchte, und scheute davor zurück, im Beisein seiner Schwester ihre Gefühle offen zu zeigen.

Die Tage auf Hiddensee waren von einer Unbeschwertheit, nach der sie süchtig zu werden drohte. Sie hatten gezögert, als unverheiratetes Paar zu verreisen. Dann aber war Clara auf Hiddensee verfallen, weil die Insel als Künstlerkolonie galt und man dort gewiss weniger strenge Maßstäbe anlegte. Sie hatte es nicht bereut. Leo ganz für sich allein zu haben, war eine Erfahrung, die sie zutiefst berührte.

Die Sonne schien warm durchs Fenster; ein Frühmorgenspaziergang wäre genau das Richtige. Clara stand behutsam auf und zog sich an, nahm die Schuhe in die Hand und schlich aus Leos Zimmer. Sie hatten getrennte Zimmer in der Pension genommen, um neugierige Fragen der Pensionswirtin zu vermeiden.

Im Haus war es noch still, nur aus dem Frühstückszimmer erklang das Klappern von Geschirr. Sie glitt leise an der Tür vorbei, damit Frau Sommer, die Besitzerin, sie nicht bemerkte.

Das kleine Seebad Vitte, in dem sich die Pension befand, bestand aus einer Ansammlung vereinzelter Häuser, umgeben von grünen Wiesen. Jenseits der Wiesen gab es nur noch den Strand und die Ostsee. Um diese Zeit war kaum jemand unterwegs.

Clara zog die Schuhe gar nicht erst an und genoss es, das frische Gras, auf dem der Tau schon getrocknet war, unter den Füßen zu spüren. Der Sand war kühl, feucht und angenehm fest. Sie ging bis ans Wasser und blieb stehen, bis sie allmählich einsank, während die Brandung ihre Knöchel umspülte. Sie bückte sich und hob ein paar Muscheln auf, die wollte sie für Georg und Marie, Leos Kinder, mitnehmen. Auf ein Stückchen Bernstein hatte sie auch gehofft, war bis jetzt aber noch nicht fündig geworden. Dann musste sie eben eines im Andenkenladen kaufen.

Im Weitergehen wäre sie fast mit einer Frau zusammengeprallt. Clara war so versunken gewesen, dass sie sie gar nicht bemerkt hatte.

Die Frau stand auf einem Bein, die Arme über den Kopf erhoben, die Fingerspitzen aneinandergelegt, und schaute Clara gelassen an. »Ein wunderschöner Morgen für einen Spaziergang.«

»In der Tat. Bitte verzeihen Sie, wenn ich störe, ich war in Gedanken.«

»Es ist ja nichts passiert.«

Die Frau mochte Ende dreißig sein. Am auffallendsten war ihr goldbraunes, seidig schimmerndes Haar. Sie trug es lang, aber nur lässig im Nacken zusammengesteckt. Ihr schlichtes weißes Kleid schien dem Haar den Vortritt zu lassen, sodass es alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Die Frau hatte eine tiefe Altstimme, die ein wenig heiser klang. Als Clara genauer hinschaute, bemerkte sie die kleinen Fältchen an Augen und Mundwinkeln und korrigierte ihre Schätzung auf einige Jahre über vierzig. Kein schönes, aber ein ausdrucksvolles Gesicht, ein Gesicht, an das man sich erinnerte.

Sie wollte weitergehen, doch die Frau setzte den zweiten Fuß auf den Boden und machte einen Schritt auf sie zu. »Ich bin ohnehin fertig. Was gibt es Schöneres als Yoga am Strand?«

Clara hatte einmal von Yoga gelesen, aber nie gesehen, wie jemand es praktizierte.

»Eine asiatische Kunst, nicht wahr?«

»Ja. Das war die Baum-Position«, erklärte die Frau und streifte die weißen Leinenschuhe über, die neben ihr im Sand standen.

»Sind Sie schon einmal in Asien gewesen?«

»Ja, vor langer Zeit. Ich habe dort Yoga gelernt. Hier mag es exotisch wirken, aber in vielen Ländern gehört es zum Alltag.« Die Frau breitete impulsiv die Arme aus, als wollte sie Meer und Strand umfangen. »Schauen Sie nur– außer uns kein Mensch, so weit man sehen kann, keine Eisverkäufer und Limonadenhändler, nicht einmal ein Fischer…«

»Sind Sie eine Menschenfeindin?«, fragte Clara leicht belustigt.

»Keineswegs, aber wenn man das Jahr über in Berlin lebt, gewinnt die Einsamkeit durchaus an Anziehungskraft«, entgegnete die Frau lächelnd. Dann fügte sie mit einem leichten Nicken hinzu: »Henriette Strauss.«

»Clara Bleibtreu. Ich glaube, ich habe Ihren Namen schon einmal gehört.« Clara hob die Hand. »Sind Sie Ärztin?«

»Ja«, erwiderte die Frau.

»Jetzt fällt es mir ein. Meine Freundin Magda Schott hat Sie erwähnt.«

»Ja, wir kennen uns.«

»Verzeihen Sie, dass ich so viel frage. Aber ich bin unheilbar neugierig«, sagte Clara.

Henriette Strauss lachte. »Wenn Sie mir von sich erzählen, erzähle ich auch von mir.«

»Abgemacht.«

Henriette Strauss holte eine silberne Dose heraus und bot Clara eine Zigarette an, die diese dankend ablehnte.

»Wenn ich Sie nicht in Ihrer Morgeneinsamkeit störe, können wir ein Stück gemeinsam gehen«, schlug die Ärztin vor.

Clara nickte. Während sie nebeneinander über den feuchten, mit Muschelsplittern übersäten Sand schlenderten, sah sie die ältere Frau von der Seite an. »Darf ich Sie noch etwas fragen?«

»Nur zu.«

»Ärztinnen sind nach wie vor etwas Besonderes, nicht wahr? Ich stelle es mir schwer vor, als Frau diesen Beruf auszuüben. Mussten Sie sehr für Ihre Ausbildung kämpfen?«

Henriette Strauss stieß eine Rauchwolke in die Morgenluft und verzog das Gesicht. »Heutzutage geht es. Der Krieg hat vieles verändert. Wenn man die jahrelangen Erniedrigungen ertragen kann und sich bewährt, erhält man irgendwann die verdiente Anerkennung. Aber es dauert länger und kostet mehr Kraft als bei jedem Mann.«

»Für Frauen ist es sicher angenehmer, von einer Ärztin behandelt zu werden.«

»Und von ihr beraten zu werden. Ich arbeite nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in einer Beratungsstelle für Frauen. Dort geht es meist um Schwangerschaft, Verhütung, Stillen und Ehestreitigkeiten. Es ist mühsam, immer wieder gegen Mauern anzurennen, die man schon längst niedergerissen glaubte. Viele Ärzte und Politiker, darunter übrigens auch Frauen, wollen nicht begreifen, dass wir in einer neuen Zeit leben«, sagte die Ärztin und strich sich mit einer anmutigen Geste die Haare aus dem Gesicht.

»Gibt es viele, die mit Ihnen zusammenarbeiten?«

Henriette Strauss schüttelte den Kopf. »Leider sind wir immer noch wenige und müssen uns für das, was wir tun, fortwährend rechtfertigen. Glauben Sie nicht, ich schwelgte in Selbstmitleid. Aber wenn man Dinge verändern will und immer wieder daran gehindert wird, wenn man sieht, in welchem Elend viele Frauen leben, von zahllosen Schwangerschaften ausgelaugt, mit kranken, unterernährten Kindern, auf die immer neue kranke und unterernährte Kinder folgen– das ist schlimm.«

Sie ließ die Zigarette fallen und trat sie energisch aus, als wollte sie ihre Worte unterstreichen. »Natürlich gibt es auch Erfolge. Dennoch, es bleibt viel zu tun.«

»Haben Sie auch eine eigene Praxis?«

»Nein, ich arbeite auf der Frauenstation im Luisenkrankenhaus. Die Beratung mache ich in meiner Freizeit.«

»Dann bleibt Ihnen sicher wenig Zeit für einen Inselurlaub.«

Die Ärztin lachte. »So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ich nehme mir durchaus Zeit für mein Privatleben. Ich treffe mich regelmäßig mit einigen Frauen aus den unterschiedlichsten Berufen. Wir tauschen uns aus, helfen einander, diskutieren, gehen gemeinsam essen oder ins Theater. Früher bin ich viel gereist, Indien, China, Australien. Wenn man unabhängig ist, kann man seinen Tag frei gestalten.«

Unabhängig, dachte Clara, also ohne eigene Familie. So lebte sie selbst seit Jahren und hatte oft eine Leere gespürt, die auch die Arbeit nicht ausfüllen konnte. Erst seit sie Leo kannte, begann sich diese Lücke zu schließen wie eine Wunde, die nach und nach verheilt.

»Nun bin ich dran mit Fragen«, sagte Henriette Strauss unvermittelt.

»Ich führe eine Leihbücherei in Moabit«, erklärte Clara bereitwillig.

»Wie interessant– Sie bringen den Menschen in einem Arbeiterviertel die Literatur nahe. Das wäre ein anregendes Thema für einen unserer Abende. Kommen Sie doch einmal dazu, ich würde mich freuen.« Sie hielt ihr eine Visitenkarte hin, die Clara entgegennahm und in ihre Rocktasche steckte.

»Nun ja, es geht nicht nur um Literatur«, meinte sie bescheiden. »Auch Courths-Mahler und Gerstäcker leihen die Leute gern aus, um sich den grauen Alltag bunt zu malen. Und Ratgeber, wie man mit wenig Geld haushält und eine Familie durchbringt.«

»Egal, wichtig ist, dass gelesen wird«, erklärte Henriette Strauss kategorisch. »Aber Bücher allein helfen nicht weiter. Das Elend ist so groß. Man weiß, dass es nicht ewig so weitergehen kann, und doch wagt niemand einen radikalen Schritt. Die Frauen, die in meine Beratung kommen, sind verzweifelt.«

Hier auf der Insel, im hellen Sonnenschein, den feinen Sand unter den Füßen, den Wind im Haar, konnte Clara sich kaum in die grauen Elendsviertel der Metropole versetzen. Berlin erschien ihr auf einmal unendlich fern.

Es war, als könnte Henriette Strauss Claras Gedanken lesen. Sie bückte sich und schrieb mit dem Finger das Wort »Inflation« in den festen, feuchten Sand. Dann trat sie zurück und wartete, bis das Wasser darüber hinweggeschwappt war und die Buchstaben gelöscht hatte.

»Und– schreiben Sie auch?«, fragte die Ärztin unvermittelt.

Clara schaute sie fragend an.

»Nun, ich dachte, auf Hiddensee träfen sich lauter schöpferische Menschen.«

Clara schüttelte lachend den Kopf. »Nein, ich verleihe nur, was andere schreiben.«

»Haben Sie nie den Wunsch verspürt, selbst zu schreiben?«

Hatte sie das?, fragte sich Clara. Seltsam, die Frage hatte sie sich nie gestellt. Vielleicht war ihr eigenes Leben in den vergangenen neun Jahren zu wechselhaft und aufwühlend gewesen, um Muße dafür zu finden. Der lange Krieg, ihre gescheiterte Ehe, der Kampf um eine unabhängige Existenz– oder waren gerade dies Erfahrungen, die einen zum Schreiben inspirieren konnten?

»Sie sehen aus, als hätte ich Sie verwirrt. Das wollte ich nicht.«

»Schon gut. Ich dachte nur… Vielleicht muss man sich entscheiden, ob man sein Leben leben oder beschreiben möchte. Im Augenblick möchte ich es lieber leben.«

»Ihr Lächeln macht mich neugierig, aber ich werde diskret sein und nicht weiterfragen.« Dann warf sie Clara einen Seitenblick zu. »Oder doch? Sind Sie allein auf Hiddensee?«

»Nein. Mit einem Freund.«

Die Ärztin nickte zufrieden, hob einen Stein auf und schleuderte ihn weit ins Meer.

Clara schaute sie nachdenklich an. Vielleicht würde sie die Einladung tatsächlich annehmen. Die Frau mit ihren lebhaften Gedankensprüngen und der unkonventionellen Art gefiel ihr.

Leo öffnete die Augen und fragte schlaftrunken, als er sie am Fenster stehen sah: »Was– was tust du da?«

»Ich genieße es, meinen Liebhaber ungestört zu betrachten.«

Er stützte sich auf die Ellbogen. »Liebhaber? Das klingt nach einem französischen Roman aus dem 19.Jahrhundert«, meinte er belustigt und setzte sich auf, wobei er sich das Kissen in den Rücken stopfte.

»Ach ja? Was soll ich denn sonst sagen?«

»Geliebter vielleicht«, schlug er vor.

»Wo soll da bitte der Unterschied sein?«, fragte Clara herausfordernd.

Leo verschränkte die Arme hinter dem Kopf und schien angestrengt nachzudenken. »Mein Gefühl sagt mir, dass es einen gibt.« Er überlegte. »Leider fällt er mir gerade nicht ein.«

Clara setzte sich auf die Bettkante und legte eine Hand auf seine Brust. »Ehrlich gesagt, habe ich noch an etwas anderes gedacht. An den Abend, an dem ich dich zum ersten Mal mit in meine Wohnung genommen habe.«

»An dem du mich verführt hast, wolltest du sagen«, korrigierte er sie grinsend.

»Ich meine es ernst«, sagte Clara und wich ein wenig zurück.

Leo ergriff ihre Hand und drückte sie an seine Wange. »Verzeih. Auch ich werde diesen Abend nie vergessen. Es…« Er verstummte.

»Was meinst du?«

Er schluckte und schaute zum Fenster. »Es ist lange her, dass ich so empfunden habe.«

Sie streifte die Schuhe ab und legte sich neben ihn aufs Bett, den Kopf an seine Brust gelehnt. Er strich ihr übers Haar, und sie schwiegen gemeinsam, weil sie keine Worte brauchten.

Später gingen sie im Ort spazieren. »Vorhin habe ich am Strand eine bemerkenswerte Frau aus Berlin kennengelernt.« Clara berichtete von der Begegnung mit Henriette Strauss. »Sie würde dir gefallen. Eine wirklich kluge Frau mit vielen Interessen, die mit beiden Beinen im Leben steht.«

»So eine Frau kenne ich schon«, sagte er und strich ihr eine Locke hinters Ohr.

»Lenk nicht ab. Sie trifft sich regelmäßig mit anderen berufstätigen Frauen und hat mich dazu eingeladen. Ich würde gern hingehen. Sie hat mir beim Abschied ihre Karte gegeben.« Clara hielt Leo die Visitenkarte hin.

Dr. med. Henriette Strauss

Sophie-Charlotte-Platz 16a

Berlin-Charlottenburg

Fernsprecher: 25312

»Wenn sie dich so beeindruckt hat, solltest du die Einladung annehmen«, sagte er.

Sie blieben vor einem auffallenden blau gestrichenen Gebäude stehen. Das reetgedeckte Haus mit dem tiefgezogenen Dach und den weißen Fenstern war von einem hübschen Bauerngarten umgeben. Es besaß keinen Zaun, sondern eine Umgrenzung aus großen Steinen, und als sie dort Halt machten, drehte sich eine Frau, die gerade im Garten arbeitete, zu ihnen um. Sie mochte Anfang sechzig sein, doch die frische Gesichtsfarbe und die Lachfältchen um die Augen verliehen ihr etwas Jugendliches.

»Wir bewundern gerade Ihr blaues Haus«, sagte Leo.

Die Frau lachte. »Es ist nicht zu übersehen, was? Kommen Sie doch herein. Vielleicht möchten Sie sich die Ausstellung ansehen.«

»Eine Ausstellung?«

Die Frau gab ihnen die Hand. »Henni Lehmann. Ich bin Malerin und habe letztes Jahr einen Künstlerinnenbund gegründet. Hier in der Scheune präsentieren wir unsere Werke.«

Sie führte sie zur Tür. In dem schlichten Raum waren Aquarelle und Zeichnungen ausgestellt. Leo schaute sich die Bilder an, während Clara sich mit Frau Lehmann unterhielt.

Vor einem kleinen Aquarell blieb er stehen. Es zeigte die Scheune, in der sie gerade standen, unter einem zartblauen Himmel mit federleichten Wolken. Es war, als hätte jemand eben diesen Tag gemalt. Er drehte es vorsichtig um, konnte aber keinen Preis entdecken. Dann blickte er zu der Malerin und nickte mit dem Kopf zu Clara hinüber.

Sie verstand ihn sofort. »Nebenan sind einige sehr hübsche Töpferarbeiten, falls Sie sich die ansehen möchten. Ich komme gleich nach.«

Sowie Clara den Raum verlassen hatte, erkundigte er sich nach dem Preis. »Das ist wirklich hübsch«, sagte Henni Lehmann und nannte einen angemessenen Betrag. Leo bezahlte, ließ das Bild in Seidenpapier wickeln und schob es behutsam in die Innentasche seines Jacketts.

Nachdem er und Clara sich verabschiedet hatten, gingen sie in ein Café und setzten sich auf die Terrasse. Dort zog Leo das Aquarell aus der Jacke.

»Manchmal muss ich dir einfach etwas schenken. Und heute schenke ich dir diesen Tag.«

2

BERLIN, MITTWOCH, 24.OKTOBER 1923

»Mein Freund entdeckte die leere Box im Stall erst am nächsten Morgen«, berichtete der elegant gekleidete Mann empört. »Sein bester Zuchthengst, für den er einen sagenhaften Preis gezahlt hatte– einfach verschwunden!«

Die Kollegen hörten ihm interessiert zu.

»Er hat natürlich sofort die Suche eingeleitet. Der ganze Gutshof war auf den Beinen, auch viele Leute aus dem Dorf haben geholfen– umsonst. Dann gab ihm jemand einen Tipp.«

Kriminalsekretär Robert Walther schaute beiläufig zu Leo Wechsler, der mit verschränkten Armen an einem Aktenschrank lehnte und schwieg.

»Man hatte das Tier heimlich auf einen Wagen verladen und nach Spandau gefahren, wo es in einer Metzgerei geschlachtet und zu Wurst und Sauerbraten verarbeitet worden war. Ein unbezahlbares Renn- und Zuchtpferd!«

»Nun, so hat es wenigstens einen guten Zweck erfüllt«, sagte eine spöttische Stimme. »Vermutlich hat es den Menschen auf diese Weise mehr Freude bereitet, als wenn es auf einer Rennbahn im Kreis gelaufen wäre.« Leo schnipste sich ein Stäubchen vom Ärmel, nickte in die Runde und verließ den Raum. Robert sah sich achselzuckend um und folgte ihm auf den Flur des Morddezernats hinaus.

»Du kannst es nicht lassen, was?«

Leo ging ungerührt weiter und öffnete die Tür zum Vorzimmer, wo seine Sekretärin Fräulein Meinelt an der Schreibmaschine saß. »Ich habe nur gesagt, was ich denke.«

»Von Malchow ist ja verflixt schnell wieder zu uns zurückgekommen«, meinte Robert und folgte ihm. Er und sein Kollege Berns arbeiteten im Raum nebenan, der mit Leos Büro durch eine Tür verbunden war.

Leo setzte sich an den Schreibtisch und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Draußen auf der Dircksenstraße ratterte die Stadtbahn vorbei. »Natürlich, der Herr soll eine zweite Chance erhalten, nachdem er meine Schwester bespitzelt und sich allgemein unmöglich benommen hat. Du weißt genau, ein x-beliebiger Beamter wäre nicht so bald aus der Inspektion D zurückgekehrt, den hätten sie viel länger schmoren lassen. Aber Herr von Malchow hat einflussreiche Freunde.«

Als Robert plötzlich loslachte, sah Leo ihn fragend an.

»Deine Bemerkung über das Pferd war schon gut.«

»Ich wüsste nicht, weshalb ich einen Rennstallbesitzer bedauern sollte, während die Menschen aus Hunger auf die Straße gehen. Die essen auch Hunde und Katzen, darauf gebe ich dir mein Wort.«

»Ich weiß doch, dass du recht hast«, sagte Robert gutmütig. »Nur könnte man dich glatt für einen KPD-Sympathisanten halten, wenn man dich so reden hört. Selbst wenn die SPD das Sagen hat, wollen die noch lange keinen roten Kommissar. Vielleicht willst du ja doch noch mal befördert werden.«

»Nicht um jeden Preis.«

Manchmal beneidete Robert seinen Freund um dessen Unbeirrbarkeit. Er buckelte vor niemandem, hielt nie mit seiner Meinung hinter dem Berg, nahm Kollegen in Schutz, die seiner Ansicht nach zu Unrecht getadelt worden waren. Nie würde er vor jemandem zurückweichen, nur weil dieser einflussreiche Freunde hatte. Bisher hatte ihm sein Verhalten nicht geschadet, weil er gute Arbeit leistete und bei seinem Vorgesetzen Ernst Gennat wohlgelitten war. Bisweilen aber fragte sich Robert, wie lange das gutgehen würde. Und wie lange Leo seine Familie noch mit dem Gehalt eines Kommissars durchbringen konnte.

Leo seufzte. »Ich finde nur, dass ein Rennpferd in diesen Zeiten vollkommen überflüssig ist. An jeder Ecke stehen die Leute an den Suppenküchen Schlange, in den Schulen verteilen sie Lebensmittel an die Kinder. Georg kam letzte Woche mit einem Päckchen Schwarzbrot nach Hause.« Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß, uns geht es besser als den meisten, aber es wird allmählich eng. Ilse tauscht jetzt Eier und Briketts gegen neue Schuhsohlen. Viele Kinder tragen Holzsohlen, die können damit kaum laufen. Hast du das hier gesehen?« Er holte eine Broschüre aus der Schublade und warf sie auf den Tisch. Der Titel lautete: ›Not in Berlin. Tatsachen und Zahlen‹. »Vom Oberbürgermeister persönlich verfasst.«

»Kenne ich nicht«, sagte Robert.

»Solltest du aber. Georg hat mir erzählt, dass viele seiner Klassenkameraden nur trockenes Brot für die Pause dabei haben. Keine Milch. Sein Freund Peter sagt, dass seine kleine Schwester noch nie Milch getrunken hat, das Kind ist zwei Jahre alt. Oft traut er sich nicht in die Schule, weil er nichts Sauberes anzuziehen hat. Die Kollegen von der Inspektion C wissen nicht, wo ihnen der Kopf steht. Zahllose Fälle von Mundraub und Diebstahl von Lebensmitteln, gestohlene Brotkarten–« Er verstummte.

Robert fühlte sich leicht unbehaglich, wie immer, wenn Leo so leidenschaftlich über das Elend anderer Menschen sprach. Natürlich war die Not schlimm, aber als Polizeibeamter hatte man zumindest eine sichere Stelle. Manchmal wünschte er sich, der Freund und Kollege würde das Leben etwas leichter nehmen.

»Das weiß ich doch alles, aber da können wir nichts dran ändern. Wir sind doch keine Politiker.«

»Wer nur für sich sorgen muss, hat es leichter«, entgegnete Leo. »Mit einer Familie wird es schwierig. Eine Fabrik bei uns in Moabit gestattet den Arbeiterinnen neuerdings, den Lohn morgens am Werktor abzuholen, damit sie sofort das Nötigste besorgen können, weil sie nach Feierabend für das Papier nichts mehr bekommen. Und für von Malchow ist es eine Tragödie, dass dieser teure Klepper in einem Kochtopf gelandet ist.«

Sie schauten einander an und mussten wieder lachen. »Na ja, immerhin ist uns der Humor noch nicht vergangen. Ist vielleicht der einzige Weg, um dieses Leben auszuhalten«, meinte Leo.

»Kennst du den Witz von dem Oberkellner, der–«

Das Telefon klingelte. Robert meldete sich. »Ja, verstehe. Erst ärztlich versorgen, dann zu Heidler zur Befragung. Der Kollege hat sich auf solche Fälle spezialisiert.« Er hängte ein. Auf Leos fragenden Blick sagte er: »Raubüberfall hinter dem Stettiner Bahnhof. Das Opfer wurde nicht nur seiner Wertsachen beraubt, man hat ihm sogar mit brutaler Gewalt die Goldzähne aus dem Mund gerissen.«

»Wenn das Geld nichts mehr wert ist, muss man eben in Sachwerte investieren«, bemerkte Leo zynisch.

Als es kurz darauf klopfte, blickte Leo von einem Aktenordner auf. »Herein.«

Eine rundliche Frau mit freundlichem Gesicht erschien in der Tür. »Herr Wechsler?«

»Fräulein Steiner, was verschafft mir das Vergnügen?«

Trudchen Steiner, hinter vorgehaltener Hand auch Bockwurst-Trudchen genannt, war die Sekretärin von Kriminaloberkommissar Ernst Gennat. Ihre Statur verriet, dass sie ähnlich gerne aß wie ihr Chef.

Sie legte ihm einen Zettel auf den Schreibtisch. »Vorhin hat ein Dr.Behnke angerufen. Eine seiner Patientinnen ist unter, wie er es ausdrückt, etwas fragwürdigen Umständen verstorben. Herr Gennat bittet Sie, mit dem Arzt zu sprechen.«

Leo warf einen Blick auf den Zettel. »Ist das eine offizielle Meldung?«

»Na ja, er wollte wohl behutsam vorgehen, wegen der Familie, Sie verstehen. Es ist zunächst nur ein Verdacht.«

»Gut, ich rufe ihn gleich an.«

»Einen schönen Tag noch, Herr Wechsler.« Mit diesen Worten bewegte Trudchen Steiner ihren ausladenden Körper aus dem Büro.

Leo wollte gerade zum Hörer greifen und sich verbinden lassen, als es erneut klopfte. Auf sein »Herein« öffnete Fräulein Meinelt die Tür. »Besuch für Sie, Herr Kommissar.« Ein junger, gut gekleideter Mann trat ein und sah von Leo zu Walther, wobei er den Hut abnahm. »Bin ich hier richtig in der Inspektion A? Morddezernat?«

Leo hängte den Hörer wieder ein und trat hinter dem Schreibtisch hervor. »Kriminalkommissar Wechsler. Mein Kollege, Kriminalsekretär Walther.« Er deutete auf den Holzstuhl vor seinem Tisch. »Bitte.«

Der junge Mann streifte die Lederhandschuhe ab und gab Leo die Hand, bevor er sich setzte. Leo nahm wieder hinter dem Schreibtisch Platz und musterte den Besucher. Er war ganz in Schwarz gekleidet, Hut, Anzug, Krawatte, Mantel, Schuhe. Maßgeschneidert und handgefertigt, das sah man auf den ersten Blick. Entweder bevorzugte der junge Mann diese Farbe oder er war in Trauer. Vermutlich Letzteres, denn er war blass und wirkte trotz seiner Jugend– Leo schätzte ihn auf Anfang zwanzig– verquält. Dennoch, ein gut aussehender Mann, blond, mit dunkelblauen, beinahe violetten Augen, einer schön geformten Nase und vollen Lippen. Nicht feminin, aber von einer gewissen Zartheit, wie man sie oft bei Menschen findet, die an einer langwierigen Krankheit leiden.

»Was kann ich für Sie tun?«

»Verzeihung, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Adrian Lehnhardt.«

»Herr Lehnhardt, erzählen Sie uns, was Sie herführt.«

Der junge Mann zog ein Taschentuch hervor, ohne es zu benutzen. Er hielt es einfach in Händen, als täte es ihm gut, den Stoff auf der Haut zu spüren.

»Ich… vielleicht wissen Sie bereits Bescheid… Dr.Behnke wollte sich an die Polizei wenden.«

Leo sah überrascht von seinem Besucher zu dem Zettel, den Trudchen Steiner soeben gebracht hatte. »Ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn anzurufen. Bitte erzählen Sie.«

Adrian Lehnhardt zögerte. »Meine Familie– das heißt meine Mutter, mein Vater lebt nicht mehr– weiß nicht, dass ich hier bin. Es geht um meine Tante, Dr.Henriette Strauss. Sie ist verstorben. Vor zwei Tagen.« Er sprach stoßweise, als müsste er die Worte mühsam herauspressen.

Leo hob den Kopf. Der Name kam ihm bekannt vor, nur fiel ihm auf die Schnelle nicht ein, woher.

Der junge Mann schluckte, als kämpfte er mit den Tränen. »Sie starb an einer akuten Lungenentzündung. Aber…« Er verstummte und suchte nach Worten. »Ich kann es nicht glauben. Meine Tante war gesund, kam jedes Jahr ohne Erkältung durch den Winter. Damit hat sie sogar ein bisschen angegeben. Und Dr.Behnke hat auch Zweifel.«

»Inwiefern?« Die Worte des jungen Mannes klangen in Leos Ohren etwas wirr.

»Er hat medizinische Fachausdrücke benutzt, die mir nicht geläufig waren, sprach von Wasseransammlungen in der Lunge und typischen oder untypischen Atemgeräuschen… Das wird er Ihnen sicher selbst erklären. Irgendetwas ging nicht mit rechten Dingen zu beim Tod meiner Tante.«

»Hat Dr.Behnke Ihren Verdacht geweckt, oder haben Sie selbst irgendwelche Unstimmigkeiten bemerkt?«

»Nun, da war zum einen ihre gesunde Lebensweise. Meine Tante hat sich gut ernährt, ist an die frische Luft gegangen und hat sogar Yoga-Übungen gemacht. Kennen Sie Yoga?«

Leo nickte. »Ich habe davon gehört.«

»Sie hat es auf einer Reise nach Asien bei einem buddhistischen Mönch gelernt.«

Jetzt fiel es ihm ein– der Urlaub auf Hiddensee, Claras Bekanntschaft vom Strand. Die Visitenkarte der Ärztin, die Clara ihm gezeigt hatte.

»Sie war auch mit Dr.Dahlke bekannt, der dabei ist, ein buddhistisches Haus in Frohnau zu errichten.«

»Das alles klingt durchaus interessant, Herr Lehnhardt, aber Sie haben uns noch immer nicht erklärt, was genau Ihr und Dr.Behnkes Misstrauen geweckt hat.«

»Meine Tante starb an einem Lungenödem in Folge einer Lungenentzündung. Mit anderen Worten, sie ist erstickt. Die Krankheit brach plötzlich aus, und nach zwei Tagen war Tante Jette tot.«

»Ist sie zu Hause gestorben?«

»Ja, sie wohnt– wohnte in Charlottenburg. Sie äußerte eine merkwürdige Abneigung dagegen, sich im Krankenhaus behandeln zu lassen, obwohl sie selbst Ärztin war. Vermutlich hat sie nicht an eine ernsthafte Erkrankung geglaubt oder wollte nicht daran glauben.«

Leo notierte sich etwas. »Wer hat sie denn gepflegt?«

»Zunächst niemand. Sie hat wohl versucht, allein zurechtzukommen. Da sie bei uns zum Essen eingeladen war und nicht erschien und auch telefonisch nicht zu erreichen war, ist meine Mutter zu ihr in die Wohnung gefahren. Sie hat ihr gut zugeredet, ins Krankenhaus zu gehen. Ohne Erfolg. Also haben wir den Hausarzt meiner Mutter hinzugezogen. Er wollte sie unbedingt in eine Klinik einweisen, aber die Krise kam so schnell. Dann war es zu spät.«

»Auch ein Mensch, der immer gesund gelebt hat, kann erkranken«, erwiderte Leo in nüchternem Ton. Bisher hatten ihn die Erklärungen des jungen Mannes nicht überzeugt. »Gab es weitere Verdachtsmomente?«

»Nun ja, sie hat phantasiert, aber… kurz bevor sie starb, hat sie mich ganz eindringlich angesehen. Und dann hat sie geflüstert: ›Das ist etwas anderes. Das spüre ich.‹ Und dann noch etwas, das klang wie ›Paternoster‹.«

»War Ihre Tante ein gläubiger Mensch?«

Lehnhardt schüttelte den Kopf. »Ganz und gar nicht, jedenfalls nicht im christlichen Sinn.«

»Sie glauben also nicht, dass sie vor ihrem Tod gebetet haben könnte?«

»Bestimmt nicht.«

»Wenn Menschen im Sterben liegen, verhalten sie sich manchmal ganz anders, als man es von ihnen kennt«, warf Robert Walther ein.

»Ich bedauere, Herr Lehnhardt, aber Ihre Ausführungen allein reichen nicht aus, um eine Ermittlung einzuleiten«, erklärte Leo. »Ich muss mir erst anhören, was Dr.Behnke zu sagen hat. Ich nehme aber zu Protokoll, dass Sie am 24.Oktober 1923 hier erschienen sind, weil Sie vermuten, dass Ihre Tante, Dr.Henriette Strauss, keines natürlichen Todes gestorben ist.«

»Das ist richtig.«

»Haben Sie mit jemand anderem außer dem Arzt darüber gesprochen oder Ihren Verdacht geäußert?«

Lehnhardt schüttelte den Kopf. »Nein, ich wollte meine Mutter nicht unnötig aufregen. Tante Jettes Tod hat sie tief getroffen. Sie war ihre kleine Schwester, selbst nach all den Jahren.«

»Gut. Können Sie mir sonst noch etwas über Ihre Tante sagen? Persönliche Dinge, etwas über ihren Charakter, wie sie gelebt hat, welchen Umgang sie pflegte?«

Lehnhardt räusperte sich. »Meine Tante war Ärztin, ein Beruf, an dem sie mit großer Leidenschaft hing. Sie war eine Frau, die offen ihre Meinung sagte und keiner Auseinandersetzung aus dem Weg ging. Nicht dass sie streitsüchtig gewesen wäre– aber ihre Arbeit brachte es mit sich, dass sie gelegentlich mit den Autoritäten in Konflikt geriet. Sie arbeitete im Luisenkrankenhaus auf der Frauenstation. Außerdem war sie in einer Beratungsstelle für Frauen in Not tätig.«

»Wie genau sah das aus?«

»Nun, sie half Frauen, die, hm, in anderen Umständen und so arm waren, dass sie keine weiteren Kinder ernähren konnten. Kranken Frauen. Und auch…« Er wurde rot. »Prostituierten. Jeder Frau, die ihre Hilfe brauchte.«

»Das ist sehr lobenswert«, sagte Leo.

»Meine Tante war ein Mensch, der unbeirrbar seinen Weg ging. Manchmal hat sie es anderen nicht leicht gemacht, weil sie an sie die gleichen hohen Ansprüche stellte wie an sich selbst. Sie konnte sich für so viele Dinge begeistern.« Er schluckte. »Meine Tante und ich haben uns sehr nahegestanden.«

»Darum sind Sie ja hier«, sagte Leo ruhig. »Bitte nennen Sie mir der Vollständigkeit halber noch Ihren Namen, Geburtsort, Alter und Beruf. Die Anschrift bitte auch.« Er nickte zu Robert Walther hinüber, der mitschrieb.

»Adrian Gustav Lehnhardt, geboren in Davos, zweiundzwanzig Jahre, wohnhaft Baseler Str. 12a in Berlin-Lichterfelde, Musikstudent.«

»Welches Instrument?«

»Ist das auch für die Akten?«

»Nein, für mich«, entgegnete Leo. »Ich mache mir gern ein Bild von den Menschen, mit denen ich zu tun habe.«

»Geige.«

»Sind Sie schon aufgetreten?«

»Ja, im Konzerthaus.«

»Und später wollen Sie zu den Philharmonikern?«

»Ich plane eine Laufbahn als Solist«, erwiderte Lehnhardt etwas ungeduldig. »Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das mit diesem Fall zu tun haben soll.«

»Ob wir einen Fall haben, muss sich erst herausstellen«, erwiderte Leo gelassen. »Herr Lehnhardt, Sie werden verstehen, dass wir ein Anliegen wie das Ihre genau prüfen müssen. Dazu gehört auch, dass wir uns ein Bild von Ihrer Person machen. Alles Weitere werden wir entscheiden, sobald wir mit dem Arzt gesprochen haben.«

Das Telefonat kostete Leo Wechsler Geduld und Mühe. Der alte Hausarzt gestand, dass er trotz seiner Zweifel einen Totenschein ausgestellt hatte, weil er es nicht übers Herz brachte, der trauernden Schwester seinen Verdacht mitzuteilen. Er hatte sich erst nach zwei Tagen dazu durchgerungen, die Polizei zu verständigen.

»Sie wissen, dass Sie damit gegen die Vorschriften verstoßen haben«, sagte Leo streng.

»Ja, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich kenne die Familie schon lange und… Frau Lehnhardt war so verzweifelt. Auch kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass es kein natürlicher Tod war, aber die Umstände sind sonderbar.«

»In welcher Hinsicht, Herr Dr.Behnke?«, fragte Leo und öffnete sein Notizbuch.

»Der Tod ist sehr schnell eingetreten, ihr Zustand verschlechterte sich rapide. Die Atemgeräusche, die auf Wasser in der Lunge hinweisen und sich als feuchtes Rasseln darstellen, waren deutlich zu vernehmen.«

»Verstehe ich Sie richtig, dass Wasser in der Lunge und ein Lungenödem gleichbedeutend sind?«

»Streng genommen, spreche ich von Flüssigkeitsansammlungen, bei denen es sich nicht zwingend um Wasser handeln muss, aber im Grunde haben Sie recht.«

»Ist es nicht denkbar, dass dieses Lungenödem durch die Entzündung hervorgerufen wurde?«

»Schwerlich, Herr Kommissar. Es tritt beispielsweise bei Herzerkrankungen auf, aber gemeinhin nicht in Verbindung mit Symptomen wie Fieber und Übelkeit, über die die Patientin klagte.«

»Könnte sie an einer Herzkrankheit gelitten haben?«

»Dafür waren keinerlei Anzeichen zu erkennen, Herr Kommissar, und ihr Neffe versicherte mir, sie sei stets bei guter Gesundheit gewesen.«

Leo überlegte kurz. »Verstehe, Herr Dr.Behnke. Ich werde eine Sektion der Leiche veranlassen. Morgen schicke ich einen Beamten bei Ihnen vorbei, der Ihre Aussage zu Protokoll nimmt. Auf Wiederhören.«

»Dr.Stratow, wir müssen so schnell wie möglich einen Ersatz für Frau Dr.Strauss finden«, sagte der Direktor des Luisenkrankenhauses zum Leiter der Abteilung für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe. »Das derzeitige Patientenaufkommen macht dies dringend erforderlich. Mich interessiert nicht, ob Sie Vorbehalte gegen eine rasche Neubesetzung der Position haben, mir geht es nur um die reibungslosen Abläufe in dieser Klinik.«

Rudolf Stratow seufzte innerlich. Hier im Allerheiligsten des Professors war vom hektischen Klinikalltag nichts zu spüren. Dunkel getäfelte Wände, deckenhohe Regale, gerahmte Urkunden, Briefbeschwerer aus Kristall, lederne Schreibunterlage– ein Herrenzimmer wie aus dem vergangenen Jahrhundert. Über allem lag der süße Duft der Pfeife, die zwischen den Zähnen des Direktors klemmte.

»Herr Professor, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir umsichtig vorgehen und eine sorgfältige Auswahl treffen sollten, was die– wie soll ich sagen– wissenschaftlichen Ansichten der Bewerber angeht.«

Professor Wilhelm Liesegang schaute ihn mit hochgezogenen Augenbrauen über seine halbe Brille hinweg an.

Stratow sah ihm unverwandt in die Augen. »Frau Dr.Strauss war gewiss eine ausgezeichnete Ärztin, aber ihrer Natur nach eher praktisch orientiert. Damit will ich sagen, dass ihr die Arbeit mit den Patientinnen mehr am Herzen lag als die wissenschaftlichen Aspekte ihres Berufs. Für unsere Abteilung wünsche ich mir einen Arzt, der die Bedeutung unserer Forschung anerkennt und sich nach Kräften dafür einsetzt. Ich denke, Sie wissen, was ich meine, Herr Professor. Es geht um die Zukunft der Medizin.«

3

Gewöhnlich fiel es Leo nicht schwer, seine Fälle vertraulich zu behandeln, doch als er Clara an diesem Abend im Wohnzimmer gegenübersaß, konnte er nicht an sich halten.

»Henriette Strauss ist tot.«

Clara musste eine Sekunde überlegen, dann trat ein entsetzter Ausdruck in ihre Augen. »Die Ärztin aus Hiddensee, die ich am Strand getroffen habe? Die mir ihre Karte gegeben hat?«

Er nickte. »War da nicht etwas mit einem Salon für Frauen, zu dem sie dich einladen wollte?«

»Ja. Ich bin nie hingegangen, irgendwie war immer zu wenig Zeit. Und jetzt ist es zu spät.« Sie runzelte die Stirn. »Warum weißt du davon? Was ist passiert?«

»Laut Totenschein ist sie an einer Lungenentzündung gestorben. Aber es könnte auch ein Fall für uns werden.«

»Wieso?«

»Es gibt gewisse Anhaltspunkte, die auf eine unnatürliche Todesursache hindeuten. Noch nichts Greifbares, wir beginnen gerade erst mit den Ermittlungen. Der Hausarzt hat Zweifel geäußert, denen wir nachgehen müssen. Erinnerst du dich noch, worüber ihr gesprochen habt? Jede Kleinigkeit könnte wichtig sein.«

Im Geiste versetzte sich Clara an den Strand, roch die salzige Luft, hörte die Wellen ans Ufer branden. Sah die weiß gekleidete Frau vor sich, die die Arme ausbreitete und die Einsamkeit feierte. Sie berichtete Leo, was ihr gerade in den Sinn kam– vom Yoga, von den Reisen, vom Kampf, sich als Ärztin inmitten von Männern zu behaupten, und von den armen Frauen, denen sie geholfen hatte.

»Sie erwähnte auch ihre Unabhängigkeit. Daraus habe ich geschlossen, dass sie unverheiratet und kinderlos ist. Weißt du, es klingt verrückt, ich habe sie ja kaum gekannt… Aber diese Frau war so voller Leben, impulsiv, interessiert, freundlich. Und das alles soll auf einmal vorbei sein.« Sie schüttelte den Kopf. »Für dich gehört der Tod zum Alltag, aber–«

Sie hielt inne, als Leo abwehrend die Hand hob. »Alltag wird er nie, da solltest du mich besser kennen.« In diesem Augenblick hörte man Stimmen auf dem Flur, und schon stürmte Marie herein. Georg folgte gemessenen Schrittes, wie es sich für einen großen Bruder gehörte.

»Vati, Tante Ilse war mit uns auf dem Jahrmarkt. Sieh mal–« Sie hielt ihm eine Tüte Pfannkuchen mit Puderzucker hin. »Die haben wir euch mitgebracht.« Sie lächelte Clara an.

Die Kinder kannten Clara seit über einem Jahr. Selbst Georg konnte sich kaum an seine Mutter erinnern, doch war es für beide zunächst sonderbar gewesen, als sie Leos Zuneigung für Clara bemerkten. Seit sie denken konnten, hatte es nie eine andere Frau als Tante Ilse in seinem Leben gegeben. Aber sie spürten, dass zwischen ihrem Vater und Clara Bleibtreu etwas Besonderes gewachsen war. Marie war sehr schnell aufgetaut, und auch Georg fasste nach anfänglichem Zögern Vertrauen zu ihr.

»Es wird kalt«, sagte Ilse und trat mit aufgeknöpftem Mantel ins Wohnzimmer. Ihre Wangen waren gerötet und verliehen ihrem Gesicht eine ungewohnte Lebendigkeit. »Jetzt ist sie leer.« Sie stellte eine Einkaufstasche auf den Boden. »Vorhin war sie bis zum Rand voll mit Scheinen.«

»Tante Ilse hat eine ganze Tasche voller Geld ausgegeben«, sagte Georg ehrfürchtig. Er wusste zwar, dass alles immer teurer wurde und Geld nichts mehr wert war, verstand aber noch nicht die komplizierten Zusammenhänge der Katastrophe namens Inflation, die seit Jahren wie ein bleierner Mantel über Deutschland lag.

Clara stand auf. »Ich habe Würstchen fürs Abendbrot mitgebracht. Es war ein Glücksfall. Sie sind in der Küche.«

Leo schaute von einer Frau zur anderen. Ilse nickte. »Danke. Es sind noch Kartoffeln da, die koche ich dazu.«

Clara setzte sich wieder. »Ruf mich, wenn du Hilfe brauchst.«

Leo bewunderte Claras Gespür. Sie wusste genau, wann ihre Anwesenheit erwünscht war und wann nicht. In der Küche blieb Ilse am liebsten allein, das war ein geschützter Raum, in dem sie nur die Kinder um sich duldete. Obwohl Clara von den Spannungen zwischen Leo und seiner Schwester wusste, hatte sie sich von Ilses barscher Art nie abschrecken lassen.

Auch als sich Marie auf seinen Schoß gekuschelt und Georg sich neben ihn auf einen Stuhl gesetzt hatte, um ihm einen Katalog mit Anker-Baukästen zu zeigen, dachte Leo noch einmal an Claras Begegnung mit Henriette Strauss. Seltsam, wie Menschen bisweilen das eigene Leben streiften und dann für immer daraus verschwanden.

Ilse Wechsler saß am Küchentisch und schälte Kartoffeln. Die Hängelampe brannte und warf einen Lichtkegel auf den Tisch, während der übrige Raum im herbstlichen Dunkel lag. Ihre Hände verrichteten die Arbeit mechanisch, und sie konnte ihren Gedanken freien Lauf lassen. Seit Wochen ging ihr die Frage nicht aus dem Kopf.

Clara Bleibtreu würde nicht einfach aus ihrem Leben verschwinden. Leo kannte sie seit über einem Jahr, und es war nicht zu übersehen, dass er sie liebte. Auch Georg und Marie hatten sie gern, und Clara ging sehr nett und zwanglos mit den Kindern um. Sie war ein freundlicher, hilfsbereiter Mensch, der sich nicht in Leos Familienleben gedrängt, sondern behutsam angenähert hatte.

Doch Ilse konnte so nicht weiterleben. Es war ein Abwarten, ein Spiel auf Zeit, das sie nur verlieren konnte. Irgendwann würde Leo Clara einen Antrag machen, und sie würden mit den Kindern in eine neue Wohnung ziehen oder in dieser bleiben, wo für Ilse dann kein Platz mehr wäre.

So sehr sie sich manchmal gewünscht hatte, mehr Zeit für sich zu haben, musste sie sich eingestehen, dass sie Angst vor dem Alleinsein hatte. Erst war sie bei ihrer verwitweten Mutter geblieben, während Leo zur Polizei gegangen war und eine Familie gegründet hatte. Kurz nach dem Tod der Mutter war Leos Frau Dorothea gestorben, worauf Ilse nicht lange gezögert hatte und zu ihrem Bruder gezogen war, weil sie es als ihre Pflicht betrachtete. Seither war sie immer für ihn und die Kinder da gewesen.