9,99 €

Mehr erfahren.

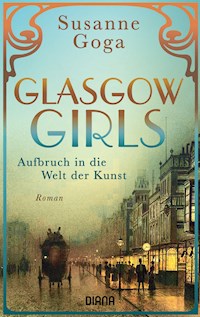

- Herausgeber: Diana Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Glasgow 1892 – Als die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Olivia die Chance erhält, an der berühmten School of Art zu studieren, glaubt sie, am Ziel ihrer Träume zu sein. Doch sie ist nicht vorbereitet auf die für sie fremde Welt und die Intrigen, in die sie gerät. Dank einer einflussreichen Mäzenin setzt Olivia aber wagemutig und lebenshungrig ihren Weg als Designerin fort. Und sie lernt Gabriel kennen, einen schillernden Künstler aus London. Sein gut gehütetes Geheimnis gefährdet jedoch die tief empfundenen Momente des gemeinsamen Glücks ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 451

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Der Roman

Glasgow 1892 – Als die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Olivia die Chance erhält, an der berühmten School of Art zu studieren, glaubt sie, am Ziel ihrer Träume zu sein. Doch sie ist nicht vorbereitet auf die für sie fremde Welt und die Intrigen, in die sie gerät. Dank einer einflussreichen Mäzenin setzt Olivia aber wagemutig und lebenshungrig ihren Weg als Designerin fort. Und sie lernt Gabriel kennen, einen schillernden Künstler aus London. Sein gut gehütetes Geheimnis gefährdet jedoch die gemeinsamen Momente des tief empfundenen Glücks …

Die Autorin

Susanne Goga wurde 1967 in Mönchengladbach geboren und lebt dort bis heute. Die renommierte Literaturübersetzerin und Autorin reist gern – mit Vorliebe auch in die Vergangenheit. Das spiegelt sich in ihren überaus erfolgreichen historischen Romanen wider. Für die Kriminalreihe um Leo Wechsler taucht sie ein ins Berlin der 1920er-Jahre, für den Diana Verlag begibt sie sich immer wieder ins geschichtsträchtige 19. Jahrhundert. Die Künstlerinnen in Glasgow, die dort in jener Zeit ein kreatives Forum gründeten und in ganz Europa berühmt wurden, waren Inspiration für ihren neuesten Roman.

Susanne

Goga

GLASGOW

GIRLS

Aufbruch in die

Welt der Kunst

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Originalausgabe 12/2022

Copyright © 2022 by Diana Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Hanna Bauer, Gisela Klemt

Umschlaggestaltung: t. mutzenbach design, München

Umschlagmotiv: © Painters/Alamy Stock Foto;

svekloid/Shutterstock.com

Satz: Leingärtner, Nabburg

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-641-26430-7V001

www.diana-verlag.de

»Ich glaube, dass nichts gewöhnlich oder unrein ist: Design und Verzierung eines Pfefferstreuers sind auf ihre Weise ebenso bedeutend wie der Entwurf einer Kathedrale.«

Jessie Newbery

PROLOG: MÄRZ 1892

Sie rannte wie blind, das regennasse Pflaster unter den Füßen, während der raue Märzwind an Kleid und Haaren riss. Unter der Jacke hielt sie das Heft an sich gepresst, so fest, dass ihr Arm schon schmerzte, doch es durfte nicht in den Schmutz fallen, es war zu kostbar.

Sie war von Trauer und Zorn erfüllt, beides saß tief, durchdrang ihren ganzen Körper, trieb sie voran, nur weg vom Onslow Drive, wo Ma in der Küche weinte und Jamie ungeschickt die Hand auf ihre Schulter legte.

Als sie aufsah, erkannte sie, wohin sie die ganze Zeit gelaufen war. Jenseits der Häuser sah sie nacktes Geäst, einen ersten Hauch von Grün, darunter lockten sicher schon gelbe und violette Krokusse den Frühling. Ein Hügel mitten in der Stadt, von dem der große John Knox auf seiner Säule Glasgow überblickte. Im Sommer sah es aus, als wüchse er grau aus grünen Wipfeln empor, doch in diesem kalten März war nicht nur die Figur zu sehen, das ganze Denkmal schimmerte durch die Baumkronen.

Gleich wäre sie da, könnte eintauchen in die Wildnis der Necropolis, den verschlungenen Wegen folgen, endlich nachdenken, ohne dass die Schwere der Trauer auf ihr lastete.

Nicht mehr weit.

Und dann passierte es.

Ein Aufprall, sie stolperte, das Heft rutschte ihr aus den Händen und fiel zu Boden.

»Du hast es aber eilig.« Eine junge Männerstimme. Olivia blickte auf, die feuchten Haare im Gesicht, Schweiß mischte sich mit Tränen. Der Mann mochte Anfang zwanzig sein, mit kurzen dunklen Haaren und einem dichten Schnurrbart. Sein rechtes Auge sah ein bisschen seltsam aus, das Lid hing herunter und ließ es kleiner wirken als das linke.

Er half ihr hoch, hob dann das Heft auf und warf interessiert einen Blick aufs Titelblatt. »John MacLeod.« Er schlug es auf und deutete auf die Zeichnung eines Schrankes.

»Ein begabter Mann.«

»Er ist …« Sie schluckte und strich über ihr verschmutztes Kleid. »Er war mein Vater.«

Der Mann stutzte. »Das tut mir leid. Ist er …?«

»Letzte Nacht.« Sonderbar, dass er ihre Situation zu durchschauen schien, obwohl sie kaum etwas gesagt hatte.

Er blätterte weiter, deutete auf einige Blumenzeichnungen und sah sie fragend an. »Die hier sind aber nicht von deinem Vater, oder?«

»Nein. Ich zeichne auch.«

»Wie heißt du?«

»Olivia MacLeod.«

Der Mann gab ihr das ramponierte Heft zurück. »Hast du noch mehr davon?«

Olivia schüttelte den Kopf. Sie hatte ab und zu in Pas Heft zeichnen dürfen. Doch nun war es nass und fleckig.

»Augenblick.« Der junge Mann tastete in der Innentasche seines Mantels herum und zog ein Zeichenheft mit dunkelgrauem Umschlag hervor. »Nimm, ich habe es übrig«, sagte er beinahe barsch, als wäre ihm seine Großzügigkeit unangenehm.

Wer hatte so etwas übrig und gab es einfach her? Er war doch nicht einmal schuld an dem Zusammenprall!

Olivia wischte sich die Hand an der Jacke ab und nahm das Heft entgegen.

»Mach was draus«, sagte der Mann und ging abrupt davon. Dabei bemerkte sie, dass er hinkte.

Danach war Olivia ruhiger, sie verspürte nicht mehr den schmerzhaften Drang zu rennen. Sie wischte Pas Heft so gut sie konnte ab und ließ es vorsichtig im Wind flattern, damit es trocknete. Das neue hatte sie schützend unter ihre Jacke geschoben.

Als sie den Friedhof erreichte und zwischen die Bäume trat, konnte sie endlich durchatmen. Der Ort streckte ihr die Hand entgegen. Ausgerechnet hier, wo alles weit und windzerzaust und einsam war, fühlte Olivia sich geborgen.

Sie schaute ins Gitterwerk der Äste, das den grauen Himmel zu zerschneiden schien. Letzte Nacht war Pa gestorben, und sie hatte noch nicht geweint. Vielleicht, weil sie wütend war – nicht auf ihn, sondern auf die Fabrik, die ihn getötet hatte.

Er hatte schon lange gehustet, obwohl er gar nicht mit den Chemikalien arbeitete. Als Tischler baute er Kisten, in denen die Waren ausgeliefert wurden, und reparierte alles, was aus Holz war. Nichts war zu schwierig oder zu kaputt für seine Hände. Einen Moment lang sah Olivia sie vor sich – groß und kräftig, mit stumpfen Nägeln und so mancher Narbe, wo sich Splitter ins Fleisch gebohrt hatten oder ihm ein Werkzeug abgerutscht war.

Die Luft in der Fabrik war giftig. Wenn der Wind entsprechend stand, zog der Geruch bis nach Dennistoun herüber und nahm einem den Atem.

Olivia ging langsam weiter, bis sie die Krokusse entdeckte, gelb und violett, so wie sie es sich ausgemalt hatte. Sie blieb stehen und betrachtete die bunt getupfte Wiese, schaute auf das Heft in ihrer Hand.

Ihre Augen brannten, blieben aber trocken.

Pa hatte in den letzten Tagen nichts mehr gesagt. Doch wenn Olivia an seinem Bett saß, hatte er ab und zu die Augen geöffnet und sie angeschaut. Sie hatte ihm von der Schule erzählt und dass sie die Krokusse zeichnen wollte, später dann Forsythien und Tulpen, Maiglöckchen und Narzissen. Er hatte zu dem Heft genickt, das auf dem Nachttisch lag. Einen Moment lang war ihr ganz warm geworden, denn er schien damit zu sagen, dass sie das Heft bekommen und noch mehr Frühlingsblumen hineinzeichnen sollte.

Ma war bei ihm, als er starb. Olivia war am Morgen ins Zimmer gegangen, um sich von ihm zu verabschieden – er war ihr schon ganz fremd, darum traute sie sich nicht, ihn anzufassen –, hatte das Heft genommen und an die Brust gedrückt.

Im nächsten Moment hatte sie ein Schmerz überkommen, der so groß war, dass es sie nicht im Haus hielt. Und so war sie nach draußen gestürmt und zur Necropolis, dem gewaltigen Friedhof der Stadt, gelaufen.

Sie war in Gedanken versunken und bemerkte kaum, dass sie bergauf ging. Nun aber stand sie oben auf dem Hügel, hinter ihr das Denkmal, unter ihr breitete sich die Stadt aus. Auf einmal wurde es hell um sie. Die Sonne hatte sich zwischen den Wolken hindurchgezwängt und ließ die Regentropfen an den Ästen wie Juwelen glitzern.

Glasgow schien von innen her zu leuchten.

Vor vier Jahren hatte Pa ihr ein besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht – einen Besuch in der großen Ausstellung, der International Exhibition. Dort gab es auch eine Kunstschau, und Olivia war staunend von einem Bild zum anderen gewandert. Sie hatte die Farben in sich aufgesogen. Manchmal musste sie ein Stück zurücktreten, um richtig zu erkennen, was dort dargestellt war, weil die Maler die Farben ineinander verschwimmen ließen. Wie bei einem Rätsel erkannte sie erst von Weitem, was zu sehen war. Was zum Beispiel wie eine grau-blaue Fläche aus Strichen und Tupfen wirkte, entpuppte sich als Meer mit Schiffsmasten und mittendrin als greller Fleck die glutrote Sonne, die auf dem Wasser schimmerte.

Olivia hatte tagelang von nichts anderem gesprochen und bemerkt, wie Pa lächelte, als teilten sie ein Geheimnis.

Und nun kamen sie, die Tränen, unerwartet und überwältigend. Der Schmerz brach aus ihr heraus. Sie sank auf die Knie und weinte endlich, wie Pa es verdient hatte. Sie weinte, weil er ihr nie wieder seine Möbelentwürfe zeigen und erklären würde, wie er sie bauen wollte. Weil er nie wieder mit ihr ins Museum gehen und still zusehen würde, wie sie staunend von einem Bild zum nächsten trat.

Sie hatten ihren lieben Vater verloren, und nichts konnte ihn je zurückbringen.

TEIL 1

Anfänge

1892–1896

1

Ma und Jamie hatten ihr zum Geburtstag ein Lied gesungen. Die Augustsonne schien, es gab Drop Scones zum Frühstück, ein ungeheurer Luxus, sogar mit Butter und Marmelade, und Olivia hätte ein schlechtes Gewissen bekommen, wären sie nicht so lecker gewesen. Jamie schenkte ihr Haarbänder für die Zöpfe, er war rot im Gesicht und verlegen, weil es Mädchenkram war, und sie drückte ihren Bruder an sich. Er roch nach frischem Holz, ganz anders als Pa, bei dem der Gestank nach Chemie alles überlagert hatte.

Ma hatte ihr eine neue Schürze genäht, um das gute Kleid zu schonen, und ein Taschentuch mit ihrem Monogramm bestickt: OML. Das sah richtig elegant aus. Sie hatten zeitig gefrühstückt, da Ma ihre Näharbeiten abliefern und Jamie pünktlich in der Tischlerwerkstatt erscheinen musste.

Nur Olivia hatte den Tag für sich, weil Sommerferien waren. Sobald sie den Haushalt versorgt hatte, lockte die Freiheit: Sie konnte auf den Dachboden steigen und zeichnen oder in die Necropolis gehen und Blumen sammeln, die sie pressen und zu Mustern ordnen wollte. Oder sie konnte noch weiter nach Westen spazieren, vorbei an der Kathedrale bis in die Innenstadt mit den verlockenden Geschäften und den großen Häusern.

Sie spülte das Geschirr, fegte den Boden, räumte den Bettschrank in der Küche auf, klappte Jamies Feldbett zusammen und schob es ordentlich in eine Ecke. Die Wohnung bestand nur aus Küche und Zimmer, und sie waren zu dritt, was das Leben beengt machte.

Olivia wanderte mit dem Besen in der Hand durchs Zimmer mit dem Erker. Das große Fenster, vor dem der Nähtisch ihrer Mutter stand, machte es schön hell. Die Nachbarn hatten getuschelt, als Mary MacLeod ihr großes Ehebett an ein irisches Ehepaar verkauft hatte. Lange hatte sie nicht gewartet, Pa war erst wenige Wochen tot gewesen.

Ma hatte es beim Abendbrot verkündet. »Ich verkaufe unser Bett.«

Olivia hatte sich nichts dabei gedacht, doch Jamie war entsetzt gewesen. »An fremde Leute? Wie kannst du das tun?«

Worauf Ma ihn strafend angesehen hatte. »Weil ich dann im Bettschrank mehr Platz für die Nähsachen habe und im Zimmer vielleicht sogar Kundinnen empfangen kann. Weil ich mehr Geld verdienen muss, damit wir in Dennistoun bleiben können. Euer Vater hat in der Fabrik gearbeitet, damit wir uns hier eine Wohnung nehmen konnten. In einem anständigen Viertel. Ich weiß nun kaum, wie ich die Wohnung halten soll. Aber wenn wir das hier verlieren, enden wir in Cowcaddens oder Calton.«

Da hatte Olivia verstanden, dass man manchmal etwas opfern musste, um etwas anderes zu retten. Dass es wichtiger war, fernab der Elendsviertel zu leben, in einer Wohnung, für die Pa alles gegeben hatte, statt sich an ein übergroßes Bett zu klammern.

Sie hatte vorsichtig die Hand der Mutter berührt und gespürt, wie diese sich entspannte.

Um neun war sie mit allem fertig, der Tag lag vor ihr. Sie wusch sich am Becken in der Küche, flocht die Zöpfe und band die neuen Bänder zu Schleifen. Dann setzte sie sich an den Tisch und blätterte in dem Zeichenheft, das ihr der unbekannte Mann geschenkt hatte. Olivia verwendete es nur für ihre besten Zeichnungen, die schönsten Ideen, die sorgfältigsten Ausführungen. Wollte sie nur rasch etwas festhalten, griff sie zu Packpapier und anderen Resten.

Sie war jetzt dreizehn, nach dem Sommer begann das letzte kostenlose Schuljahr. Ma hatte mehr als einmal erwähnt, Olivia müsse allmählich nähen lernen, nicht nur Knopflöcher einfassen, sondern sich mit der Maschine vertraut machen. Sie sollte also im nächsten Jahr die Schule verlassen, dabei hatte sie bei Weitem nicht genug gelernt. Aber Ma konnte das Schulgeld nicht aufbringen. Als Witwe war sie ärmer als zuvor, nähte mehr denn je, und Jamie gab ihr fast sein ganzes Lehrgeld.

Es klopfte.

Vor der Tür stand Alistair Campbell, ihr Freund aus der Nachbarschaft, die roten Haare mit Wasser an den Kopf gekämmt, und strahlte. »Tag, Livvy.«

»Tag, Allie. Musst du nicht arbeiten?«

Er lernte Koch in einem Restaurant am Glasgow Cross. Seit er dort war, umgab ihn immer der Geruch von Fett und Zwiebeln. Heute aber hatte er sich richtig geschrubbt und hielt die Hände hinter dem Rücken.

»Muss erst um elf anfangen.« Er räusperte sich. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.«

»Danke, wie nett, dass du dran gedacht hast.«

»Für dich.« Er zog seine Hände hervor und reichte ihr eine flache Metalldose.

Olivias Herz schlug plötzlich heftig. Allie hatte doch kein Geld, um so etwas …

»Die Dose ist gebraucht, aber ich hab alle Stifte neu gekauft.«

Sie klappte den Deckel auf. Ein Regenbogen aus zwölf farbigen Holzstiften, spitz, glänzend, noch nie benutzt. Olivia dachte an die Stummel, die sie mit einem Federmesser spitzte, die aber längst zu kurz geworden waren. Und nun hielt sie diesen Schatz in Händen.

Sie schaute Allie an, der ganz verlegen wirkte. »Wenn sie dir nicht gefallen …«

Schon hatte sie ihm die Hand auf den Mund gedrückt. »Red keinen Unsinn. Die sind wunderbar! Danke.« Sie umarmte ihn kurz und zog ihn in die Küche, wo noch ein Teller mit zwei Drop Scones stand, die Allie begehrlich ansah. Die Campbells hatten viele Kinder und wenig Essen auf dem Tisch.

»Möchtest du?«, fragte Olivia. »Als Ersatz für Kuchen.«

Schon saß er da und stopfte die Scones in sich hinein. Die kurze Befangenheit war verflogen, er war wieder Allie, mit dem sie Fangen gespielt und der sie in der Necropolis gelegentlich zu Tode erschreckt hatte, wenn er im Nebel heulend hinter einem Grabmal hervorgesprungen war.

Jetzt war er in der Lehre und somit zu alt, um mit Mädchen herumzutoben. Aber das Geschenk war mehr wert als jeder Ausflug zur Necropolis. Olivia fragte sich, wovon er es bezahlt hatte, doch Allie wäre beleidigt gewesen, wenn sie es erwähnt hätte.

Sie klappte die Dose erneut auf und strich andächtig über die Stifte. Dann nahm sie einen heraus, zog die alte Zeitung heran und zeichnete in eine unbedruckte Ecke eine Distel, wechselte rasch zwischen den Farben, schraffierte die stachelige Kugel blassgrün und setzte eine violette Blütenkrone obendrauf. Als sie fertig war, riss sie die Ecke ab und gab sie Allie.

»Für dich. Mein erstes Bild mit deinen Stiften.«

Er betrachtete es lächelnd. »Du bist wirklich gut.«

»Danke. Ich mag Disteln. Die sehen so unscheinbar und stachelig aus, aber sie haben schöne Blüten.«

Allie wischte sich den Mund am Ärmel ab und stand auf. »Ich muss los. Wenn ich zu spät komme, gibt es Ärger.«

Da kam ihr eine Idee. »Weißt du was, ich gehe mit.« Sie hatte alles erledigt und wollte ihren Geburtstag genießen.

»Na, dann los.«

Olivia legte die Dose mit den Stiften in die Schublade unter ihrem Bett und folgte Allie auf die Straße.

Seine Arbeitsstelle war fast zwei Meilen entfernt, und die musste Allie zweimal täglich laufen. Heute aber schien es ihm nichts auszumachen. Er ließ die Arme schwingen und redete munter drauflos.

»Neulich hat unsere Bedienung von einer Kunstschule erzählt, in der man malen und zeichnen und sticken lernen kann. Lauter solche Sachen. Und man kann auch abends nach der Arbeit hingehen. Ach ja, und Häuser zu bauen lernen sie da auch.«

Olivia sah ihn staunend an. »Häuser bauen? Wie ein Maurer?«

Allie schüttelte den Kopf. »Nein, die denken sich Häuser aus, richtig bauen tun sie dann andere. In diese Schule können sogar Frauen gehen.«

Etwas in Olivia wurde warm. »Was lernen sie da?«

Er zuckte mit den Schultern. »Na, zeichnen und sticken, sag ich doch. Meine älteste Schwester arbeitet als Hausmädchen für eine Familie in Dowanhill, und deren Tochter geht auf diese Schule.«

Olivia ließ den Kopf hängen. Eine Sekunde lang hatte sie sich erlaubt zu träumen, aber Dowanhill lag im Westen der Stadt, und wer dort wohnte, war reich. Kein Wunder, dass die Leute ihre Tochter zu einer Kunstschule schicken konnten. Das war etwas für diejenigen, die nicht für ihren Lebensunterhalt arbeiten mussten.

»Nun schau nicht so traurig«, sagte Allie und stieß sie mit dem Ellbogen an. Sie hatten die Ecke Gallowgate erreicht, wo sie nach rechts abbiegen mussten. Der Tag war plötzlich grauer geworden, als hätte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben.

»Was ist denn?«

Sie wandte den Kopf ab, damit Allie ihr Gesicht nicht sah. »Nichts.« Gewiss, er hatte ihr die Stifte geschenkt, um ihr eine Freude zu machen. Aber Allie würde nicht verstehen, was seine Worte von der Schule in ihr ausgelöst hatten.

Sie gingen ein Stück schweigend, dann berührte er sie am Arm. »Livvy, du kannst so gut zeichnen. Irgendwann merken das die Leute. Dann kannst du deine Bilder verkaufen.«

»Unsinn«, sagte sie barscher als beabsichtigt, und es tat ihr sofort leid. »Es war nicht so gemeint. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand meine Bilder kaufen möchte. Nicht, wenn es Menschen gibt, die in einer Schule richtig zeichnen lernen. Ich war mit meinem Vater vor vier Jahren in der großen Ausstellung. Da hingen Bilder von richtigen Malern. Das kann man sich nicht selbst beibringen, niemals.« Sie atmete tief durch. »Aber ich bin so froh über die Stifte, Allie! Das vergesse ich dir nie.« Sie drückte seine Hand und bewegte sich rascher und leichter, als hätte sie sich von einer Last befreit.

Am Glasgow Cross verabschiedete sie sich von Allie. Das Restaurant, in dem er arbeitete, war von außen dunkel vertäfelt und wirkte düster, war aber bei den Leuten, die in der Gegend arbeiteten, sehr beliebt. Dort gab es dicke Suppen, Haggis, Mince and Tatties und andere deftige Gerichte. Einmal hatte Allie ihr ein Stück Heidelbeerkuchen mitgebracht, den ihm der Küchenchef geschenkt hatte.

An der Kreuzung, an der fünf Straßen aufeinandertrafen, herrschte ein gewaltiges Gedränge. Pferdefuhrwerke, Omnibusse und Menschen kämpften um ihren Platz, und es war reichlich laut. Sie war noch nie allein hier gewesen und überlegte kurz, ob sie wieder nach Hause gehen sollte.

Aber nein, heute war ihr Geburtstag, und der sollte besonders sein. Er hatte gut angefangen, mit Drop Scones und neuen Buntstiften, und sie wollte nicht, dass er jetzt schon gewöhnlich wurde.

Sie schaute sich um. Gallowgate, Saltmarket, High Street, Trongate, London Street – sie hatte die Wahl. Hätte sie Allie nur gefragt, wo sich die Schule befand, von der er erzählt hatte! Olivia hätte sie wenigstens einmal anschauen können. Vielleicht gingen gerade Frauen hinein, die dort malen lernten. Wie mochten die wohl aussehen? Sicher anders als die Frauen in Dennistoun, die in Fabriken arbeiteten und nähten und versuchten, ihre Kinder sattzukriegen.

Olivia ging einfach drauflos, überquerte zwischen zwei Pferdeomnibussen die High Street. Rechts erhob sich der Uhrturm des Tolbooth, des ehemaligen Zollhauses, mit seinem hübschen blauen Zifferblatt und dem goldenen Wetterhahn. Er sah sehr alt aus, viel älter als die anderen Häuser.

Früher war sie abends oft mit Pa spazieren gegangen, und er hatte versucht, ihr alles zu erklären. Er war sehr stolz auf seine Stadt gewesen und hatte sich viel darüber beigebracht. Einen Moment lang brannten ihre Augen, und sie musste schlucken, um die Traurigkeit zu vertreiben.

Olivia ging langsam weiter, dicht an den Hausmauern entlang, um nicht mit Leuten zusammenzustoßen, die es eiliger hatten als sie. Gegenüber stand ein großes Gebäude, das Tontine Hotel, von dessen Fassade steinerne Gesichter herunterschauten, unheimlich und verlockend zugleich.

Einem Gesicht wuchs eine Pflanze oben aus dem Kopf. Der Mund war missmutig heruntergezogen. Ein anderes war von einem Kranz aus Muscheln umgeben. Olivia wollte sich die steinernen Männer einprägen und später zeichnen.

Der Heimweg ohne Allie kam ihr länger vor, aber dann dachte sie an die Stifte in ihrem Bett und das Zeichenheft, in dem noch ein paar Seiten frei waren, und schon glitt das Pflaster rascher unter ihren Füßen dahin.

2

»Es ist nicht zum Aushalten«, sagte Margaret Macdonald und sprang von ihrem Hocker auf. »Wie soll man bei diesem Licht arbeiten?« Sie lief entnervt auf und ab, soweit das in der Enge des Raums überhaupt möglich war. Ihre Aufsteckfrisur drohte sich aufzulösen, als wollte sie Margaret in ihrer Empörung beipflichten.

Ihre jüngere Schwester Frances schaute sie beschwichtigend an. »Reg dich nicht auf, Liebes, es nützt doch nichts. Das Gebäude wurde eben nicht für diesen Zweck errichtet. Der Direktor hat erzählt, dass darin ursprünglich Leute wohnen sollten.«

»Ja, das habe ich auch gehört«, warf ihre Mitstudentin de Courcy schüchtern ein. »Eine Kunstschule müsste ganz anders gebaut sein als ein Wohnhaus.«

Doch Margaret redete sich in Rage. »Heißt das etwa, in Wohnungen kann es ruhig dunkel sein? Dass die Menschen in dämmrigen Behausungen hocken sollen, in einer Stadt, in der das Wetter ohnehin so trüb ist? Ich jedenfalls träume davon, ein großes Fenster nach Westen zu haben, damit ich den Sonnenuntergang betrachten kann!«

Frances verdrehte die Augen. Manchmal widersprach Margaret nur, um zu widersprechen. »Als die Schule hergezogen ist, gab es nur Abendkurse, Liebes. Die Schulleitung hat wohl gedacht, es sei egal, wenn das Licht schlecht ist, weil man ohnehin bei Gasbeleuchtung arbeitet.«

»Ha! Das haben sie sich schön überlegt. Das Studienjahr geht von September bis Juni, und in den Monaten, in denen es am längsten hell ist, haben wir frei. Und jetzt im Herbst kehren wir in diese muffigen, dunklen Löcher zurück.«

»Nun, da das Schuljahr begonnen hat, kann ich auch nur abends kommen«, warf de Courcy ein, die erst vierzehn war und noch zur Schule ging. »Ich wünschte, ich wäre schon so alt, dass ich nur hier studieren kann.«

»Ihr seid immer so vernünftig«, sagte Margaret und lehnte sich mit verschränkten Armen an die Fensterbank. »Man könnte glatt glauben, ihr wärt die Älteren.« Sie seufzte. »Ich wünschte, ich könnte alles um mich herum vergessen, wenn ich male, aber dann fangen die Gaslampen wieder an zu zischen, und meine Konzentration ist dahin.« Sie trat vor ihre Staffelei und bedeutete den anderen, zu ihr zu kommen. »Seht euch das mal an – irgendetwas fehlt, ich kriege es einfach nicht richtig hin.«

De Courcy und Frances standen auf und traten neben die Staffelei. Margaret arbeitete gerade an einem Entwurf für ein Buntglasfenster, das den Herbst darstellen sollte. Sie hatte die einzelnen Glasscheiben sorgfältig mit schwarzer Tinte umrahmt und begonnen, die Zwischenräume mit Wasserfarben auszufüllen.

»Grau für den Nebel und Violett fürs Heidekraut«, sagte Frances. »Das ist wunderschön.«

De Courcy nickte. »Und du hast auf die Herbstfarben Braun und Orange verzichtet, die man eigentlich erwarten würde.«

»Bei den Glasgow Boys vielleicht«, erwiderte Margaret spitz, und die anderen lachten über den Seitenhieb auf die Gruppe junger Maler, die in den letzten Jahren an der School of Art Furore gemacht hatte. Doch sie wurde schnell wieder ernst und deutete mit dem Pinsel auf das Heidekraut-Motiv, das sie für die Mitte des Fensters entworfen hatte. »Ich suche nach etwas, und wann immer ich glaube, ich hätte es gefunden, verschwimmt es wieder.«

»Könnte es daran liegen, dass du kein Skizzenbuch benutzt?«, fragte ihre Schwester. »Du denkst immer, du könntest malen, was in deinem Kopf ist, statt das zu zeichnen, was du draußen siehst.«

»Das ist es ja gerade!«, rief Margaret und drehte sich mit erhobenen Armen zu den anderen um. »Begreift ihr denn nicht? Wir malen und zeichnen Blumensträuße und Stillleben, nach der Natur, nach der Erinnerung. Aber es ist konventionell, eine hübsche Dekoration für den Salon oder das Esszimmer. Etwas, das dem Auge gefällig ist, aber auch nicht vom Gespräch ablenkt. Mit anderen Worten, es ist leer.«

De Courcy schaute sie beinahe erschrocken an. »Warum bist du dann hier, wo du genau solche Dinge lernst?« Im nächsten Augenblick zuckte sie zusammen, als hätte sie etwas Falsches gesagt. Immerhin war Margaret doppelt so alt wie sie.

Doch Margaret lachte nur. »Mein liebes Kind, das verstehst du falsch. Wir sind nicht hier, um zu tun, was Generationen vor uns getan haben. Wir sind hier, um etwas Neues zu erschaffen. Um die Welt anders zu sehen. Ich weiß noch nicht recht, wie ich es anstellen soll, ich bin noch ganz am Anfang mit meinen Ideen. Umso weniger darf ich jetzt aufgeben und nur gehorsam weiter meine Blumensträuße malen. Manchmal will ich am liebsten die Welt in mich aufsaugen, die Arme ausbreiten und einfach losrennen, bis ich den Boden unter den Füßen verliere.«

»Und dann fällst du hin«, warf ihre Schwester lachend ein.

»Nein«, versetzte Margaret. »Dann fliege ich. Ich möchte laufen und laufen, bis ich fliege.«

3

Der Septemberregen wollte gar nicht mehr aufhören. Olivia lief von der Küche ins Zimmer und wieder zurück, bis ihre Mutter ungehalten wurde. »Du bist wie ein Tier, das nicht aus seinem Käfig kann.«

Sie war in der Schule gewesen, hatte die Wohnung aufgeräumt, ihre Hausaufgaben gemacht, Knöpfe angenäht und lose Fäden aufgekehrt, und nun zog es sie nach draußen. Aber es regnete seit dem Morgen, und ein heftiger Wind peitschte in Böen gegen die Fensterscheiben.

Ma saß dicht bei der Lampe, eine Näharbeit vor sich auf dem Tisch. Sie beugte sich in letzter Zeit immer tiefer über den Stoff. Sicher brauchte sie eine Brille, aber es fehlte am Geld.

Olivia ließ sich auf einen Stuhl fallen und holte das Zeichenheft hervor, das ihr der Mann auf der Straße geschenkt hatte. Es waren nur noch drei Seiten frei. Die hatte sie für etwas Besonderes aufgespart, überlegte nun aber, ob sie nicht einfach draufloszeichnen sollte, um sich glücklich zu machen. Glücklicher, als sie es gerade war. Denn der Regen, der alles vor dem Fenster verschwimmen ließ, und die feuchte Kälte, die trotz des Kaminfeuers hereindrang, breiteten sich auch in ihrem Inneren aus.

Ihr Blick fiel auf das Young Ladies’ Journal, das Ma von einer Kundin bekommen hatte. Sie schlug es auf und blätterte gelangweilt darin: die üblichen Zeichnungen eleganter junger Damen. Einige steckten die Köpfe zusammen, andere schauten einem gut gekleideten Herrn hinterher, der grüßend den Hut hob. Die Taillen der Frauen waren schmal und die Kleiderärmel aufgebläht, als hätte man sie ausgestopft.

Ganz am Ende des Heftes entdeckte Olivia ein weihnachtliches Stickmuster für ein Platzdeckchen: ein Stechpalmenzweig mit dunkelgrünen Blättern, an denen scharfe Spitzen saßen; rote Beeren klammerten sich dicht gedrängt an den Zweig.

Sie hatte in der Schule die Grundlagen des Stickens gelernt – Vorstich, Rückstich und Plattstich –, mehr brauchte sie auch nicht. Solch ein Platzdeckchen wäre ein hübsches Geschenk für Ma. Sie musste nur ein Stückchen hellen Stoff und ein paar bunte Fäden finden.

Oder Olivia riss ein Blatt aus ihrem Rechenheft und zeichnete mit Allies Buntstiften eine Distel, ihre Lieblingsblume. Sie biss sich nachdenklich auf die Unterlippe und machte sich daran, das Bild in ein Stickmuster zu verwandeln. Als sie fertig war, schob sie es in das Zeichenheft.

Olivia lag schon im Bett, die Schranktüren einen Spalt geöffnet, damit Luft hereinkam. Außerdem gefiel es ihr, wenn der Mond durchs Küchenfenster schien und alles geisterhaft blau färbte. Ihre Mutter hatte sich nebenan schlafen gelegt, nur Jamie fehlte noch.

Sie hatte sein Feldbett aufgestellt und ihm eine Kanne Tee auf dem Herd gelassen. Auf dem Tisch wartete ein Teller mit Broten.

Irgendwann hörte sie, wie die Wohnungstür geöffnet wurde. Zwei Schuhe fielen auf den Boden, die Küchentür schwang knarrend auf. Meist bemühte sich Jamie, leise zu sein, weil sie im Bettschrank schlief.

Heute nicht. Er summte halblaut vor sich hin, nahm sich Tee und setzte sich an den Tisch. Vorsichtig drückte Olivia einen Türflügel weiter auf, worauf Jamie sich zu ihr drehte.

»Ich dachte, du schläfst.«

»Du bist spät dran«, sagte sie streng.

Er lachte verhalten auf. »Ich habe heute Abend das wunderbarste Mädchen der Welt kennengelernt.«

Sie stieg aus dem Bett, zog sich einen Stuhl heran und beugte sich interessiert vor. »Wo denn?«

»Wir hatten eine kleine Feier. Ein Kollege hat seine Schwester mitgebracht. Sie heißt Trudie und ist sehr hübsch und lustig.«

Olivia griff nach seiner Hand. »Das freut mich. Mag sie dich auch?«

Sie ahnte mehr als dass sie sah, wie er rot wurde. »Ich glaub schon. Wir haben uns für nächsten Sonntagnachmittag verabredet.«

»Das ist schön.« Sie wollte schon aufstehen und sich wieder ins Bett legen, als Jamie sie sanft am Arm festhielt. »Ich hab dir was mitgebracht. Mein Freund Colin besucht eine Abendschule, da haben sie das hier verteilt, es geht um eine Ausstellung. Auf der Einladung steht sogar mein Name. Für mich ist das nichts. Könnte dir aber gefallen.« Papier knisterte, dann drückte er ihr einen Zettel in die Hand. »Und jetzt geh schlafen.«

Jamie trat ans Spülbecken, um sich die Zähne zu putzen, und Olivia kroch in ihren Schrank. Den Zettel schob sie behutsam unters Kissen.

Am nächsten Morgen stieß sie die Schranktür weit auf, damit genügend Licht hereinfiel, sodass sie sich den Zettel ansehen konnte.

Lauter Figuren, Pflanzen, Tiere und verschlungene Linien. Links und rechts zwei Frauen in altmodischen Gewändern, neben der einen saß ein Wolf. Oder war es ein Hund? Die andere hielt ein Blatt in der Hand, auf dem eine Zeichnung zu erkennen war. Sie sah aus wie der Grundriss von einem Haus.

Auch die Schrift war seltsam, dachte Olivia und kniff die Augen zusammen, um die Wörter zu entziffern.

Im ehrlichen Fehler liegt Hoffnung, nicht aber in der kalten Perfektion des bloßen Stilisten.

Kein Wunder, dass Jamie gesagt hatte, das sei nichts für ihn. Doch sie nahm sich vor, den Satz auswendig zu lernen und darüber nachzudenken. Irgendetwas daran faszinierte sie. Darunter stand:

Das Komitee des Glasgow School of Art Club

bittet um die Ehre der Gesellschaft von Mr. James MacLeod

in den Institute Galleries am Samstag,

den 19. November 1892.

Musik von 3 bis 5 Uhr.

Jamie hatte eine Abendschule erwähnt. Und dann hörte sie wie von fern Allies Worte: In die Schule können sogar Frauen gehen. Wenn es nun zufällig diese School of Art war? Und sie hatte eine Einladung zu einer Ausstellung!

Olivia schob das Blatt wieder unters Kissen und sprang leichtfüßig aus dem Bett. Etwas in ihr schwebte, drängte nach außen wie eine Luftblase.

Ihre Mutter schaute sie verwundert an, als sie den Topf mit dem Haferbrei auf den Tisch stellte. »Du siehst ja so munter aus am frühen Morgen.«

Olivia lächelte nur, weil sie fürchtete, das Glück kaputtzumachen, wenn sie darüber sprach.

Aber sie wusste, dass es sie durch den Tag tragen würde und die ganze Woche bis zum 19. November.

4

Die Musik, die im Hintergrund spielte, war kaum zu hören. Die Gäste schoben sich an den Werken vorbei und bedienten sich an den bereitstehenden Tabletts mit Getränken und kleinen Speisen.

Nachdem Jessie Newbery ein Glas erobert hatte, schaute sie sich suchend nach ihrem Mann um und entdeckte ihn – welch Wunder – inmitten einer aufgeregt diskutierenden Gruppe von Besuchern. Sie lächelte, Fra war in seinem Element. Als Direktor der School of Art kannte er halb Glasgow und versuchte unermüdlich, Geld und Unterstützung aufzutreiben.

Mit seinem dichten Schnauzbart und den gelockten Haaren, die er mit einem Mittelscheitel frisiert trug, war er kaum zu übersehen. Jessie liebte ihren Mann über alles, auch wenn sein Temperament gelegentlich mit ihm durchging. Dann polterte er drauflos, dass die Wände wackelten. Er hatte jedoch ein unbestechliches Auge für Talente, und wen er schätzte, den förderte und unterstützte er bedingungslos. Seit er vor sieben Jahren seine Stellung angetreten hatte, war in der Schule vieles anders und besser geworden. Vor allem genoss die School of Art inzwischen einen Ruf, der weit über die Grenzen Schottlands hinausging.

Sie trat dazu und grüßte die Herren, allesamt wohlhabende Bürger, von denen man sich Förderung erhoffte oder schon erhielt. »Guten Tag, meine Herren. Ist es nicht faszinierend, was unsere Schule alles zu bieten hat?« Sie deutete auf die Aquarelle, Ölgemälde, Arbeiten aus getriebenem Metall, Holzschnitzereien und Stickereien.

Fra beugte sich vor und sagte beinahe verschwörerisch in die Runde: »Meine liebe Jessie hatte sich für die Ausstellung mehr Handarbeiten gewünscht, aber wir müssen allen Künsten eine Chance bieten. Ich habe Pläne für die Zukunft, große Pläne, und Jessie ist ein wesentlicher Teil davon. Mehr darf ich nicht verraten, Sie wissen schon, das Geld muss erst her, aber dann …«

Jessie wusste, dass ihr Mann von einem eigenen Schulgebäude mit hellen Werkstätten und Ateliers träumte, mit einer Bibliothek, die ihren Namen verdiente und in der man konzentriert arbeiten konnte. Niemand vermochte zu sagen, ob es wirklich einmal dazu kommen würde, ein solcher Neubau wäre ungemein kostspielig. Aber wenn ein Mann es schaffen konnte, dann ihrer.

Sie wollte gerade weiterschlendern und Fra seinen Überzeugungskünsten überlassen, als am Eingang Unruhe entstand. Jessie stellte sich auf die Zehenspitzen, um zu sehen, was dort vorging, doch der breite Rücken eines Mannes verdeckte ihr die Sicht.

Sie ging schnurstracks hinüber, und als sie neben den Mann trat, sah sie ein Mädchen: vielleicht zwölf oder dreizehn, mit langen, hellen Zöpfen und grauen Augen, die weit aufgerissen waren, aber seltsam furchtlos blickten. Sie hielt einen Zettel in der Hand und streckte ihn dem Mann hin.

»Darf ich fragen, worum es geht?«, erkundigte sich Jessie.

Der Mann, dessen dunkelblaue Jacke an eine Uniform erinnerte, drehte sich zu ihr. »Ich bin hier für den Einlass zuständig. Das Mädchen hat eine Einladung, aber mit einem Männernamen darauf. Außerdem ist sie noch ein Kind.«

»Darf ich?« Jessie streckte die Hand aus. Die gleiche Einladung hatte sie auch erhalten, ein begabter Student hatte sie gezeichnet. In der Mitte war Mr. James MacLeod als Empfänger eingetragen, doch der Name war mit Bleistift durchgestrichen und durch Miss Olivia MacLeod ersetzt worden. Sie musste unwillkürlich lächeln, das Mädchen hatte Mumm.

»Du bist Olivia?«

Sie nickte ernst. »Mein Bruder wollte nicht kommen, darum bin ich hier. Ich interessiere mich für Kunst.«

Jessie war beeindruckt, wie ruhig die Kleine dastand und sich nicht vertreiben ließ. Dann schaute sie den Mann an. »Mr. Newbery hat sicher nichts dagegen, wenn die junge Dame sich die Ausstellung ansieht.«

»Der Direktor hat mich angewiesen, nur Personen mit einer gültigen Einladung einzulassen.«

»Die hat Miss MacLeod.«

Er wollte widersprechen, doch Jessie fügte hinzu: »Der Direktor ist übrigens mein Mann.«

Er gab sich geschlagen und trat beiseite.

Jessie lächelte freundlich. »Komm, ich führe dich herum.«

Das Mädchen warf ihr einen dankbaren Blick zu und schob die Einladung in die Manteltasche.

»Du interessierst dich also für Kunst?«, fragte Jessie. Der Mantel des Mädchens war sorgfältig gestopft, die Schuhe waren abgestoßen, aber blank geputzt.

»Ich zeichne gern«, sagte sie. »Eigentlich jeden Tag.«

»Dann bist du hier richtig. Es gibt Zeichnungen und vieles mehr zu sehen.«

Sie gingen von einem Stück zum anderen. Bei manchen verweilte Olivia länger und stellte Fragen, dann wieder, wenn etwas sie weniger zu fesseln schien, bewegte sie sich rasch weiter. Schließlich blieb sie vor einem Tisch stehen, auf dem ein Kragen aus gelber Seide lag. Er war mit zartrosa Blüten bestickt, in deren Mitte kleine Perlen aufgenäht waren. »Der ist aber schön«, sagte sie ehrfürchtig.

Jessie lächelte. »Den habe ich gemacht.«

Olivia drehte sich zu ihr und schaute sie fragend an. »Sie sind auch in dieser Schule?«

»Ich war es. Und jetzt unterrichte ich hier.«

»Sie sind also Lehrerin?«

»Ja, so kann man es nennen. Ich unterrichte Textildesign, also wie man Stickereien und ganze Kleider entwirft. Bequeme Kleider, in denen Frauen sich gut bewegen können.«

»Wir sticken in der Schule auch, aber nicht so schön. Meist nur Handtücher und Servietten mit Kreuzstich. Ich will für meine Ma eine Distel sticken. Das Muster habe ich selbst gezeichnet.«

»Das hört sich schön an. Ich wünsche dir viel Freude dabei.«

Mutig war die Kleine, dachte Jessie – allein herzukommen, wo sie niemanden kannte, sich unter Menschen zu begeben, die nicht nur erwachsen waren, sondern auch einer anderen Gesellschaftsschicht angehörten. Die gerade Haltung und der konzentrierte Blick, mit dem die junge Miss MacLeod die ausgestellten Werke betrachtete, nötigten Jessie Respekt ab.

Vor einem Aquarell blieb das Mädchen stehen und rührte sich nicht mehr. Jessie schaute von ihr zu dem Bild und lächelte. Ja, es war außergewöhnlich, sie hatte es vorhin selbst bewundert und sich inspiriert gefühlt. Es lud sie förmlich ein, ihr buntes Garn zu holen und die Farben und Formen mit ihrer Nadel nachzubilden.

»Was ist der Erntemond?«, fragte Olivia schließlich und deutete auf das Schild, das den Namen des Künstlers und den Titel des Bildes trug.

»So nennt man den Vollmond, wenn der Herbst beginnt. Er ist besonders hell, und die Bauern können bei seinem Licht die Ernte einbringen.«

Das Mädchen schien die Farben in sich aufzusaugen und beugte sich vor, als zöge das Bild sie magisch an.

Die obere Hälfte war tiefblau, beinahe violett. In der Mitte prangte der goldene Vollmond, darin eine Frauengestalt in einem fließenden Gewand. Auf den ersten Blick hatte Jessie an einen Oktopus gedacht, weil der Stoff in langen Armen auszulaufen schien. Quer davor schwebte etwas, das auch eine Gestalt sein mochte, aber blass und verschlungen und schwer zu erkennen war.

»Wenn man lange hinschaut, entdeckt man immer mehr«, sagte das Mädchen nachdenklich. »Die bunten Flecken können Früchte sein oder Blätter oder Blumen.« Sie deutete auf die roten, schwarzen, türkisen und goldenen Tupfen, die an einem stachelbesetzten Strauch zu wachsen schienen.

»Da hast du recht. Und diese Figur hier erinnert mich an einen Nebelstreif. Aber sie hat ein Gesicht mit roten Augen, das ein bisschen unheimlich aussieht.«

Olivia nickte eifrig. »Ja, das stimmt. Und hier, der Kreis um den Mond, das könnten die Flügel dieser Frau sein, dann wäre sie ein Engel. Aber ein Engel im Mond wäre komisch, oder?«

Jessie hörte, wie eine Frauenstimme hinter ihr belustigt sagte: »Das Bild entwickelt sich ja zum Publikumsmagneten.«

Sie drehte sich um und lächelte. »Margaret, wie schön, dich zu sehen. Die junge Dame hier hat Gefallen an Mr. Mackintoshs Werk gefunden. Darf ich vorstellen, Miss Olivia MacLeod. Und das ist Miss Margaret Macdonald, Studentin an der Glasgow School of Art.«

Sie merkte, dass Olivia verlegen wurde. Vielleicht reichte ihr Mut nur aus, um sich von Jessie herumführen zu lassen, nicht aber, um weitere Künstlerinnen kennenzulernen. Doch sie fing sich wieder.

»Gefällt dir das Bild auch so gut wie uns?«, fragte Margaret freundlich. »Ich finde es außergewöhnlich. So etwas habe ich noch nie gesehen.«

Olivia nickte. »Es ist sehr schön. Man kann sich so viel dabei denken.«

Die Musik im Hintergrund verstummte, und sie schaute sich plötzlich erschrocken um. »Wie spät ist es? Schon fünf?«

Jessie nickte.

Das Mädchen wurde sichtlich nervös. »Ich … ich muss nach Hause. Danke, dass Sie mir alles gezeigt haben. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.«

Mit diesen Worten stürzte sie in Richtung Tür und war verschwunden.

Die Frauen sahen ihr verwundert nach.

»Hoffentlich kommt sie gut heim, es ist schon dunkel.«

Dann wurden sie abgelenkt, weil Fra Newbery zu ihnen trat, einen jungen Mann im Schlepptau. »Miss Macdonald, Jessie, darf ich euch den Künstler vorstellen, der dieses Aquarell gemalt hat? Mr. Charles Rennie Mackintosh.«

Jessie bemerkte, dass der junge Mann leicht hinkte. Er war dunkelhaarig, mit dichtem Schnurrbart, und trug weder Krawatte noch Fliege, sondern eine seidig glänzende Schleife um den Hals. Er deutete eine Verbeugung an. »Es ist mir ein Vergnügen.«

Margaret deutete auf das Bild. »Ihr Erntemond ist wunderbar, Mr. Mackintosh. Ein ganz neuer Stil. Sie studieren Malerei? Seltsam, dass wir uns noch nie begegnet sind. Ich bin auch an der School of Art.«

Der junge Mann neigte den Kopf. »In erster Linie bin ich Architekt.«

»Unsinn, Tosh, stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel.« Fra deutete auf Mackintosh. »Er ist so umfassend begabt, wie ich es selten erlebt habe. Er malt und zeichnet, entwirft Häuser, aber auch die Möbel und Dekorationen, die hineingehören.«

Mackintosh wurde rot, fasste sich aber rasch. »Ich entwerfe Häuser nicht als leere Hüllen, in die man hineingießt, was einem gerade gefällt. Oder, schlimmer noch, Dinge, die gar nicht zum Haus als solchem passen.« Er wurde lebhafter. »Für mich ist ein Gebäude immer ein Gesamtwerk, in dem jedes Detail zum anderen passen muss, um ein einheitliches Bild zu schaffen.«

»Der Gedanke gefällt mir. Ich beschäftige mich auch mit der Gestaltung von Räumen«, sagte Margaret, und bald waren die beiden ins Gespräch vertieft.

Jessie lächelte bei sich. Fra liebte es, Menschen zusammenzuführen, die sich künstlerisch ergänzten. Sicher war es kein Zufall, dass er Margaret Macdonald mit dem jungen Mr. Mackintosh bekannt gemacht hatte.

5

»Olivia MacLeod!« Als Miss Baillie sie aufrief, wollte sie schon aufstehen, um sich ihr Abschlusszeugnis abzuholen. Sie trug ihr bestes Kleid und neue Schleifen in den Zöpfen, die Ma ihr aus Stoffresten genäht hatte.

Ihre Lehrerin hob lächelnd die Hand, um sie zurückzuhalten, rückte die Brille zurecht und sah sich in der kleinen Aula um. »Wie ihr wisst, vergibt unsere Schule jedes Jahr einen Preis in Höhe eines Sixpence und eine Urkunde für die beste künstlerische Arbeit. In diesem Jahr haben wir Olivias Stickarbeit ausgewählt. Sie hat unsere schottische Nationalblume dargestellt.« Sie hielt ein kleines Stickbild mit einer Distel in die Höhe, ähnlich dem, das Olivia für ihre Mutter angefertigt hatte.

Ihr Herz schlug so heftig, dass ihr beinahe schlecht wurde. Sollte sie jetzt aufstehen? Sie ging zögernd nach vorn.

Miss Baillie gab ihr lächelnd das Bild und überreichte ihr dann das Zeugnis, die handgeschriebene Urkunde und den Umschlag mit dem Geld. »Ich gratuliere dir ganz herzlich und wünsche dir für dein weiteres Leben alles Gute.«

Lehrer und Kinder klatschten, als sie an ihren Platz zurückkehrte. Einige Eltern waren da, doch Ma war nicht gekommen. Man hatte ihnen die Miete erhöht, sodass sie noch mehr Näharbeiten übernehmen musste.

Dann setzte Klaviermusik ein. Alle erhoben sich, um AllThings Bright and Beautiful zu singen. Auf einmal brannten Olivias Augen, denn sie begriff, dass sie an diesem Julitag zum letzten Mal hier stand und sang, umgeben von den Mädchen und Jungen, mit denen sie viele Jahre zur Schule gegangen war. Die Aufregung über den Preis war verflogen, und sie spürte wieder die Angst, die seit Monaten an ihr fraß.

Ma wollte, dass sie sich in einer Teppichweberei vorstellte, die gute Löhne zahlte. Olivia mochte nicht in eine Fabrik, konnte aber auch nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und Ma beim Nähen helfen. Mary hatte angefangen, ihrer Tochter die Grundlagen beizubringen, und sie machte Fortschritte, auch wenn es ihr nicht so leicht von der Hand ging wie das Zeichnen und Sticken.

Seit Langem brannte in Olivia eine kleine Flamme, die zwar nur zaghaft flackerte, aber nie ganz erlosch. Sie hatte ihr an jenem Novembertag den Mut verliehen, Jamies Namen auf der Einladung durchzustreichen, durch ihren zu ersetzen und bis in die Sauchiehall Street zu laufen. Zu Hause hatte es anschließend eine gewaltige Strafpredigt gesetzt, und Ma hatte ihr drei Tage lang Zeichenverbot erteilt. Aber das war es wert gewesen, jede einzelne Minute.

Auf dem Heimweg von der Schule dachte sie nach und entschied dann, Ma nichts von dem Preis zu sagen. Eine leise Stimme mahnte sie zur Ehrlichkeit, doch die Furcht, ihre silberne Münze abgeben zu müssen, war größer.

Eine Woche später hatte Olivia ihrer Mutter immer noch nicht von dem Preis erzählt. Die leise Stimme bohrte und stichelte, wenn sie abends im Bett lag. Du bist keine gute Tochter. Deine Ma wird sehr enttäuscht sein.

Aber sie wehrte sich und schaffte es meist, die Stimme zu vertreiben. Ich habe mir den Preis verdient. Es war meine Arbeit, meine Idee, mein Entwurf. Es muss doch möglich sein, dass ich etwas habe, das nur mir gehört.

Es war, als gäbe es zwei Olivias, die in ihrem Kopf miteinander stritten und sie mal in die eine, dann in die andere Richtung zerrten.

Und dann kam der Tag, an dem Ma sie abends zu sich rief.

»Die Teppichweberei ist bereit, dich zu nehmen. Gestern habe ich mit dem Vorarbeiter Mr. Price gesprochen.«

Olivia schluckte mühsam. Sie fror und schwitzte zugleich und konnte gar nicht richtig denken. Bilder zuckten durch ihren Kopf – die silberne Münze, der Erntemond, die freundliche, elegante Mrs. Newbery, die Besucher der Ausstellung, die alle so nach großer Welt ausgesehen hatten.

Natürlich würde sie abends nach der Arbeit zeichnen und sticken können. Doch es war, als schlüge eine Tür unwiderruflich zu, wenn sie die Stelle annahm. Sie erinnerte sich an das Kribbeln, das sie gespürt hatte, als Mrs. Newbery sie durch die Ausstellung führte.

»Livvy, was ist denn?«

»Ich … weiß nicht, ob ich in einer Fabrik arbeiten möchte.«

Ma beugte sich vor, die Hände im Schoß. Dann leuchtete ihr Gesicht auf. »Du denkst an deinen Pa, richtig?«

Das hatte sie nicht getan, aber es war eine Erklärung, die Ma zu verstehen schien. »Ja, du weißt doch, wie giftig es riecht, wenn der Wind von dort herüberweht. Und wie Pa gehustet hat, wenn er von der Arbeit kam. Ich will nicht auch so krank werden wie er.«

Ma lächelte erleichtert. »Dein Pa hat in einer Chemiefabrik gearbeitet, das hat nichts mit Teppichweben zu tun. Du arbeitest gern mit den Händen, stimmt’s? Und wir brauchen dringend Geld für die höhere Miete.«

Das war verständlich, und ja, sie arbeitete gern mit den Händen, aber nicht an einer ratternden Maschine. Alles in ihr sträubte sich dagegen, mit Hunderten von Menschen in eine Fabrik zu gehen. Doch wenn sie das sagte, würde Ma glauben, sie hielte sich für etwas Besseres.

Ich bin nicht besser, aber anders, dachte Olivia. So wie ihr Pa anders gewesen war. Und doch würde sie so enden wie er: tagsüber in einer Fabrik, abends vergeblich träumend über einem Zeichenheft.

»Nächsten Montag um drei stellst du dich vor.«

Olivia erschrak. Ihr blieben nur fünf Tage, um einen Ausweg zu finden.

Am Samstag wusste Olivia noch immer nicht, was sie tun sollte. Sie hatte kaum geschlafen, weil sie sich jede Nacht Dinge ausmalte. Die Teppichweberei verwandelte sich in einen höllischen Ort, dem sie nicht entkommen konnte.

Sie erfand Wunder, die sie vor der Fabrik retten würden: eine reiche Tante, die ihr Geld vermachte. Miss Baillie, die Ma erzählte, wie schön Olivia zeichnete und stickte und dann weitere Silbermünzen hervorzauberte, damit sie – ja, was genau? An dieser Stelle hörten die Geschichten auf, denn ihre Fantasie reichte nicht aus, um für ein Mädchen aus Dennistoun eine andere Zukunft zu erfinden.

Nachdem Jamie zur Arbeit gegangen war, stand Olivia auf und deckte für sich und Ma den Tisch. Beim Frühstück wollte sie ihr endlich sagen, dass sie tatsächlich nicht in der Weberei arbeiten wollte. Sie bereitete den Porridge zu, röstete Brot und stellte Butter auf den Tisch. Als sie gerade den Tee in die Tassen eingoss, trat Ma durch die Tür.

Sie sah blass und verkniffen aus, ihre Augen waren ganz rot.

»Bist du krank?«, fragte sie besorgt.

Ma ließ sich schwer auf den Stuhl fallen und trank wortlos von ihrem Tee. Dann schaute sie Olivia an und sagte in einem Ton, als wären die Worte schwere Steine: »Du hast es mir nicht erzählt.«

Ma musste eigentlich nicht weitersprechen. Trotzdem stieß Olivia ein gepresstes »Was?« hervor.

»Du hast in der Schule einen Preis gewonnen für eine Stickarbeit. Sie haben dir einen Sixpence geschenkt, um genau zu sein.« Ihre Stimme wurde zunehmend lauter. »Du hast es nicht für nötig gehalten, mir davon zu erzählen. Dabei weißt du, wie schwer es ist, die Miete aufzubringen. Ich brauche jeden Penny. Jamie gibt mir seinen ganzen Lohn und behält nur genug, um ab und zu ein Bier trinken zu können.«

Sie beugte sich vor, die Hand so fest an der Tasse, dass sie zu zerbrechen drohte. »Du hast mich lächerlich gemacht. Gestern war ich bei den Campbells. Wir sitzen da und reden, und plötzlich gratuliert mir Lorna. Ich sehe sie dumm an und frage, wozu. Zu dem Preis, den meine Tochter gewonnen hat, weil sie so schön sticken kann. Und dass sie sogar Geld bekommen hat. Eine Nachbarin, deren Tochter in deiner Klasse ist, hat es ihr erzählt.« Mary schloss die Augen und atmete zitternd ein. »Ich habe dagesessen wie ein Dummkopf. Sie wissen, dass du mir nichts von dem Geld erzählt hast. Wie konntest du das tun?« Sie war den Tränen nahe.

»Es … tut mir leid, Ma. Ich … ich wollte … aber …« Olivia konnte nicht weitersprechen, weil alles, was sie hätte sagen können, kränkend gewesen wäre.

Sie ging wortlos zum Bettschrank und holte die Münze heraus. Sie legte sie auf den Tisch, setzte sich und bestrich sich ein Brot dünn mit Butter.

Ihre Hoffnung, Ma in Ruhe zu erklären, warum sie nicht in der Weberei arbeiten konnte, war zerstört.

Nach dem Frühstück räumte sie ab, spülte das Geschirr, zog sich an und verließ das Haus. Sie brachte es nicht über sich, ihre Mutter anzusehen.

Olivia fühlte sich allein, bis sie begriff, dass Alleinsein auch Freiheit bedeutete. Vielleicht war es der letzte Samstag, an dem sie tun und lassen konnte, was sie wollte.

Sehnsüchtig dachte sie an ihren Sixpence, von dem sie sich Zeichensachen hatte gönnen wollen. Aber sie besaß das Geld nicht mehr und musste sich damit begnügen, in die Schaufenster zu sehen.

Mit jedem Schritt, den sie sich von Dennistoun entfernte, wurde ihr Herz leichter. Sie schlenderte die High Street entlang, die älteste Straße Glasgows, wie sie aus dem Geschichtsunterricht wusste. Hübsch war sie nicht, sie sah aus, als hätte die Zeit sie vergessen. Hier gab es vor allem Lagerhäuser und enge, düstere Läden, von denen manche mit Brettern zugenagelt waren. Die Fassaden waren schmucklos und grau, und gleich vor ihr baumelten die drei goldenen Kugeln eines Pfandhauses von einer schmiedeeisernen Stange.

Dann bog sie nach rechts in die Ingram Street. Sie sah schöner aus, die Häuser waren elegant und die Gehwege breiter.

Ihr Vater hatte einmal gesagt, er liebe seine Heimatstadt, auch wenn sie eine schöne Frau mit schmutzigem Gesicht sei.

Olivia war, als ginge der Vater neben ihr her; sie spürte beinahe seine große, raue Hand in ihrer. Sie schluckte. Pa fehlte ihr, und wann immer sie an sein Heft dachte, kamen ihr die Tränen. Dann schob sie die Traurigkeit weg. Ihm würde es gefallen, dass sie hier entlang spazierte.

Sie überlegte gerade, ob sie sich von ihrem letzten Penny etwas zu essen kaufen sollte, als ihr ein angenehmer Geruch in die Nase stieg.

Es roch nach Tee, aber stärker und aromatischer als der, den sie daheim tranken, vermischt mit dem süßen Duft von Kuchen und Gewürzen.

Olivia schaute zum Schild über dem Eingang: Miss Cranston’s Tea Rooms. Sie trat vor das Fenster, wollte noch ein bisschen den köstlichen Geruch genießen, als ihr Blick auf einen Zettel fiel, der von innen an der Scheibe hing:

Servierhilfe für ganze Tage gesucht

Saubere und freundliche Erscheinung

Kleidung wird gestellt

Bei Eignung bieten wir die Möglichkeit, zur Kellnerin aufzusteigen

Bewerberinnen melden sich im Teesalon

Olivia spähte durch die Fensterscheibe ins Lokal, sah weiß gedeckte Tische und Stühle mit geschwungenen Lehnen, hübsche kugelförmige Lampen, die wie Blumen aus den Wänden wuchsen. An den Tischen saßen gut gekleidete Herren, eine Kellnerin trug ein Tablett mit Teekannen herein.

Die Fenster waren blitzblank, als gäbe es keinen Rauch und Straßendreck in Glasgow. Dazu die weißen Tischdecken, die Blumen und der herrliche Duft, den sie noch immer in der Nase hatte …

Sie stand wie erstarrt vor dem Fenster, die Hände zu Fäusten geballt. Dann öffnete sie entschlossen die Tür des Teesalons.

6

De Courcy warf einen Blick auf Frances’ Staffelei. »Das sieht ja geradezu geisterhaft aus, und nicht nur wegen der schlechten Lichtverhältnisse«, sagte sie, trat einen Schritt zurück und kniff kritisch die Augen zusammen. Sie war selbstbewusster geworden und traute sich inzwischen, den Älteren gegenüber Meinungen zu äußern. »Interessant ist es schon, vor allem die senkrechten und waagerechten Linien, da hast du eine erstaunliche Geometrie hineingebracht.«

Margaret, die ebenfalls neben der Staffelei ihrer Schwester stand, lachte. »Erstaunliche Geometrie? Neulich kam ein Student herein, warf einen Blick auf ihre Zeichnung und sagte, wenn er Skelette sehen wolle, könne er gleich ins Anatomische Museum gehen.«

Frances warf ein zusammengeknülltes Papier nach ihr. »Ich entwickle meinen eigenen Stil, das ist mir wichtiger, als irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Du malst auch nicht, was sich neureiche Fabrikanten an die Wand hängen wollen.«

»Nun streitet nicht«, warf de Courcy gutmütig ein. »Ich finde dein Bild faszinierend. Die Vögel vor dem Mond, die Frau, deren Haare waagerecht hinter ihr herwehen. Bewegung und Starre zugleich. Selbst wenn andere es unerhört finden.«

»Dafür sind wir ja hier. Um etwas Unerhörtes zu schaffen, das es so noch nicht gegeben hat, und nicht um das zu malen, was alle anderen vor uns gemalt haben.«

De Courcy zog einen Stuhl heran und machte es sich darauf bequem. »Ich würde solche Motive gern für meine Metallarbeiten verwenden. Stellt euch vor, ein Spiegel mit einem Rahmen aus getriebenem Metall. Rechts und links eine Frauengestalt, so lang gestreckt wie eure. Dazu Elemente aus der Natur.« Sie holte ein kleines Skizzenheft aus der Tasche, begann darin zu zeichnen und schaute erst hoch, als sich die Tür öffnete. Jessie Newbery kam herein und begrüßte die drei Studentinnen. Dann betrachtete sie Frances’ Bild und lächelte.

»Seht euch das mal an, das hat mein Mann mir gerade gegeben.« Sie hielt ihnen ein hauchdünnes Blatt hin.

Margaret, Frances und de Courcy drängten sich darum.

»Das kann nur von Mackintosh sein!«, rief Margaret. »Seinen Stil erkenne ich sofort.«

»Es ist ein Entwurf für eine Ehrenurkunde. Und ich sehe darin eine gewisse Ähnlichkeit mit euren letzten Arbeiten.«

»Willst du behaupten, wir würden kopieren?«, fragte Frances entrüstet. »Wir sind durchaus in der Lage, eigene Ideen zu entwickeln.«

Ihre Schwester blieb gelassen. »Es war eine gute Idee von Mr. Newbery, uns zusammenzubringen. Manchmal braucht es einen Funken, um eine vorhandene Idee zu zünden. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass mich Mackintoshs Arbeiten inspirieren.«

Frances hatte den Pinsel weggelegt und die Arme vor der Brust verschränkt. »Ich finde die Arbeiten von Herbert McNair ebenfalls anregend. Er ist ein wunderbarer Maler und so vielseitig. Er hat interessante Ideen für Buchillustrationen und Plakate und sogar Möbel.«

»Und er ist ein guter Freund und Kollege von Mackintosh«, warf Jessie ein. »Ihr vier seid dabei, einen eigenen Stil zu prägen, etwas noch nicht Dagewesenes, ist euch das klar?«