29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

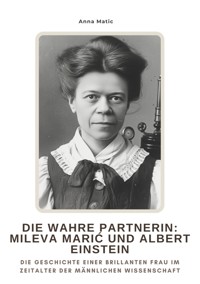

In einer Welt, die von Männern dominiert wurde, war Mileva Marić eine Ausnahmeerscheinung. Als brillante Physikerin und Mathematikerin, die an der renommierten ETH Zürich studierte, stand sie an der Seite von Albert Einstein – nicht nur als seine Ehefrau, sondern als gleichberechtigte intellektuelle Partnerin. Doch während Einstein zur Ikone der modernen Physik wurde, geriet Mileva Marić in Vergessenheit. Die wahre Partnerin: Mileva Marić und Albert Einstein beleuchtet das Leben einer Frau, die trotz außergewöhnlicher Begabung im Schatten ihres berühmten Mannes stand. Mit einem scharfen Blick auf historische Dokumente, Briefe und biografische Details enthüllt Anna Matic die wahre Dimension von Marićs Einfluss auf Einsteins Werk, einschließlich der Relativitätstheorie. Dieses Buch ist nicht nur eine Hommage an die wissenschaftliche und persönliche Stärke von Mileva Marić, sondern auch ein eindringliches Porträt der Herausforderungen, denen Frauen in der Wissenschaft damals begegneten – und oft noch heute begegnen. Es lädt ein, eine vergessene Protagonistin der Wissenschaftsgeschichte neu zu entdecken und ihre Bedeutung in einem Zeitalter der männlichen Wissenschaft zu würdigen. Ein inspirierendes und aufschlussreiches Werk, das die Frage stellt: Wie viel wäre anders gewesen, hätte Mileva Marić die Anerkennung erhalten, die sie verdient?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 187

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Anna Matic

Die wahre Partnerin: Mileva Marić und Albert Einstein

Die Geschichte einer brillanten Frau im Zeitalter der männlichen Wissenschaft

Einleitung: Mileva Marić – Eine vergessene Pionierin der Wissenschaft

Die Entdeckung einer vergessenen Ikone

In der globalisierten Welt der Wissenschaft, in der Namen wie Albert Einstein bei Erwachsenen und Kindern gleichermaßen bekannt sind, bleibt die Rolle von Mileva Marić merkwürdigerweise oft im Schatten. Dennoch zeichnet sich ein Trend ab, die vergessene Genialität dieser bemerkenswerten Frau endlich in das Scheinwerferlicht der öffentlichen Anerkennung zu rücken. Der Weg ihrer Wiederentdeckung ist ein faszinierendes Abenteuer, das durch Zufälligkeiten, historische Dokumente und die wachsende Sensibilität für die Pionierrolle von Frauen in der Wissenschaft vorangetrieben wurde. Wie konnte eine derart brillante Wissenschaftlerin fast ein Jahrhundert lang in den Fußnoten der Geschichte verschwinden? Die Entdeckung und Wiederentdeckung von Mileva Marić ist ein aufschlussreicher Prozess, der mehr über die Wissenschaftshistorie verrät als man anfangs glauben mag.

Der erste wesentliche Anstoß zur Wiederentdeckung von Marićs wissenschaftlicher Bedeutung kam in den 1980er und 1990er Jahren, als eine Welle feministischer Wissenschaftsforschung begann, die Geschichte der Frauen in der Wissenschaft neu zu evaluieren. Historikerinnen und Wissenschaftler begannen, die Archive intensiver zu durchforsten, um das Wirken und den Einfluss von Wissenschaftlerinnen aus der Marginalisierung hervorzuheben. Unter diesen Bemühungen konzentrierte sich ein Teil der Forschungen auf die Entdeckung ihrer Briefe mit Einstein, die einen intimen Einblick in ihre intellektuelle Partnerschaft geben und andeuten, dass ihre Rolle keineswegs so unbedeutend war, wie sie oft dargestellt wurde.

Die Entdeckung der Briefe zwischen Marić und Einstein, die im Laufe der Jahre bis in die Zeit vor ihrer Heirat zurückreichen, offenbart ihre intensive wissenschaftliche Kooperation. Passagen in diesen Briefen bieten Hinweise darauf, dass Marić eine aktive Teilnehmerin in der Diskussion zu den wissenschaftlichen Theorien Einsteins war. Sie tauschten detaillierte physikalische Konzepte aus, pflogen kontroverse Diskussionen und unterstützten sich gegenseitig in ihrer akademischen Arbeit. Diese Briefe boten eine notwendige Grundlage für Forschungen, die dazu neigten, Marićs Beiträge zur Arbeit, die später dem Nobelpreisträger zugeschrieben wurde, ins rechte Licht zu rücken.

Die Einbeziehung von Mileva Marićs Beiträgen hat im Kontext der modernen Wissenschaft Dialekte zwischen Geschlechts-, Wissenschafts- und Sozialgeschichte geschaffen. Ihre Geschichte beleuchtet nicht nur ihre persönliche Tragödie und ihre wissenschaftlichen Errungenschaften, sondern auch die strukturelle Realität, mit der talentierte Frauen jener Zeit konfrontiert waren. Ihr Schicksal beeinflusste und motivierte Historiker, die notwendige Arbeit zu leisten, um die Annalen der Wissenschaft um die Geschichten und Errungenschaften der unterschätzten Frauen zu erweitern.

Neben den Briefen hat eine wachsende Zahl von Biografien und wissenschaftlichen Werken zu einer Wiedergeburt des Interesses an Marić geführt. Die Rolle von Frauen im wissenschaftlichen Bereich wird derzeit verstärkt untersucht, und Marićs Geschichte bietet sich als markantes Beispiel für das Potenzial dieser Generation von Wissenschaftlerinnen an. Ein hervorstechendes Buch in diesem Kanon ist "Mileva & Albert Einstein: Their Love Letters" von Jürgen Renn und Robert Schulmann, das zahlreiche Briefe zwischen den beiden dokumentiert und eine umfassende Diskussion ihrer intellektuellen Beziehung bietet.

Die sich entwickelnde Forschung über Mileva Marić entfaltet sich vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Einstellung zur Wissenschaftsgeschichte. Die Anerkennung, dass die Perspektive der Frauen ein integraler Bestandteil of der Erforschung und Wiedergabe wissenschaftlicher Chroniken ist, treibt den Diskurs über Marić und ihrer Rolle in der Wissenschaft weiter an. Von der einst vergessenen Figur zu einer Ikone wissenschaftlicher Anerkennung gewandert, wird Mileva Marić nun zunehmend als Symbol für die unerschütterliche, unbeachtete Arbeit der Frauen in Wissenschaft und Gesellschaft gewürdigt.

Historischer Kontext der Wissenschaft im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert

Die Wissenschaft im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert war geprägt von einem beispiellosen Aufbruch in verschiedensten Disziplinen. Diese Zeit, häufig als Zweites Zeitalter der Industrialisierung bezeichnet, war eine Ära tiefgreifender technischer und wissenschaftlicher Umbrüche, die einen enormen Einfluss auf das Handlungsspektrum und die Voraussetzungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern jener Zeit hatten. Es war eine Epoche, in der die Grundlagen modernster wissenschaftlicher Theorien gelegt wurden, während gesellschaftliche Umstände eine ambivalente Beziehung zwischen wissenschaftlicher Fortschritt und sozialem Wandel erzeugten.

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts markierte den Beginn einer globalisierten Wissenschaft, die durch das Aufkommen neuer Forschungsinstitutionen und internationaler Konferenzen gestärkt wurde. Die Verbreitung von Elektrizität, der Aufstieg der Chemie als Disziplin und das Entstehen bahnbrechender Erkenntnisse in der Physik, darunter die Entdeckung der Röntgenstrahlen 1895 durch Wilhelm Conrad Röntgen und Henri Becquerels Arbeiten an der Radioaktivität 1896, veranschaulichen die Breite der wissenschaftlichen Entwicklung dieser Zeit.

Während dieser Phase machte auch die Mathematik signifikante Fortschritte, die unmittelbare Auswirkungen auf die allgemeine Wissenschaft haben sollten. Die Axiome der euklidischen Geometrie wurden durchgearbeitet, und es entstand neues Interesse für nicht-euklidische Geometrien, die später entscheidend für die Entwicklung der Relativitätstheorie sein sollten. Mathematiker wie Bernhard Riemann und Felix Klein hinterließen bleibende Spuren in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, was indirekt auch auf die Arbeiten von Mileva Marić und Albert Einstein Einfluss nahm.

Gleichzeitig erlebte Europa eine Phase des gesellschaftlichen Wandels. Die industrielle Revolution hatte tiefgreifende Veränderungen in der sozialen Struktur zur Folge, mit einer verstärkten Migration in die Städte und der Herausbildung neuer sozialer Klassen. Bildung wurde zunehmend als wichtiger Bestandteil der persönlichen und wirtschaftlichen Entwicklung angesehen, was zu einem verstärkten Fokus auf wissenschaftliches und technisches Wissen führte. Universitäten und technische Hochschulen blühten auf und boten Plattformen für Austausch und Innovation. Die ETH Zürich, wo Mileva Marić studierte, war ein herausragendes Beispiel für eine solche Institution, deren Einfluss auf die akademische Landschaft Europas nicht zu unterschätzen ist.

Jedoch waren die Möglichkeiten für Frauen im wissenschaftlichen Bereich weiterhin stark begrenzt. Obwohl es Frauen zunehmend erlaubt war, Hochschulen zu besuchen und Abschlüsse zu erwerben, sahen sie sich in der Regel mit frappierender Diskriminierung konfrontiert. Die patriarchalen Gesellschaftsstrukturen jener Zeit standen einer gleichberechtigten Teilhabe im Weg. Der Eintritt in rein männlich dominierte Sphären wie die Wissenschaft war eine beispiellose Herausforderung. Forschungen über die Rolle von Frauen in der Wissenschaft — darunter die Arbeiten von Margaret Rossiter, die das Konzept der „Matilda Effect“ beschrieb, das den Beitrag von Frauen in der Wissenschaft systematisch herunterspielt — unterstreichen die Komplexität dieser Problematik.

In diesem kontextuellen Klima formten sich sowohl die Hürden als auch die Gelegenheiten für jemanden wie Mileva Marić, deren akademische Erfolge an der ETH Zürich beispiellos waren. Ihre akademische Reise war nicht nur ihre persönliche Errungenschaft, sondern auch ein Spiegelbild dieser Zeit des Umschwungs, der es Frauen erstmals ermöglicht hat, an den Entwicklungen der Wissenschaft aktiv teilzunehmen. Dies macht sie zu einer herausragenden Figur in der Geschichte der Wissenschaft, die ein tieferes Verständnis für die gesellschaftlichen Bedingungen jener Epoche erfordert, um ihre Bedeutung und Erfolge in Gänze zu erfassen.

Eine Biographie voller Herausforderungen und Erfolge

Mileva Marić wurde am 19. Dezember 1875 in Titel, einer kleinen Stadt in der Vojvodina, geboren, die damals zum Königreich Ungarn gehörte, innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie. Schon früh zeigte sie ein bemerkenswertes mathematisches und naturwissenschaftliches Talent, das von ihren Eltern gefördert wurde. Ihr Vater, Miloš Marić, legte großen Wert auf die Bildung seiner Tochter in einer Zeit, in der Frauen in der Wissenschaft Seltenheitswert hatten. Durch den unnachgiebigen Bildungsdrang ihrer Familie erhielt Mileva die Chance, eine der ersten weiblichen Studentinnen an einer höheren Bildungsanstalt zu werden. Diese Grundlage legte den Grundstein für eine bemerkenswerte akademische Karriere.

Der Beginn ihrer akademischen Reise führte Mileva Marić zunächst nach Zürich, wo sie an der Höheren Töchterschule auf ihre Matura vorbereitet wurde. Der Entscheidung, in der Schweiz zu studieren, lag die fortschrittliche Bildungspolitik des Landes zugrunde, welche die Aufnahme von Mädchen in höhere Schulen erlaubte. Im Jahr 1896 schrieb sie sich an der ETH Zürich ein, einer der führenden technischen Hochschulen Europas, um Physik zu studieren. Bereits hier zog sie mit ihrem analytischen Verstand und den hervorragenden Leistungen in Mathematik und Physik die Aufmerksamkeit ihrer Professoren auf sich.

Trotz ihrer herausragenden Fähigkeiten war Milevas akademische Laufbahn mit Herausforderungen behaftet. Die männlich dominierte Wissenschaftswelt jener Zeit stellte ihre eigenen Vorstellungen und Erwartungen an den Status der Frau und prüfte ständig Marićs Entschlossenheit. So musste sie widerstandsfähig und geduldig sein, um in ihrem akademischen Werdegang voranzuschreiten. Diese Hartnäckigkeit spiegelte sich in ihrer unermüdlichen Vorbereitung auf Examina wider, sowie in ihren Diskussionen mit Gleichgesinnten über komplexe physikalische Theorien.

Eine zentrale Lebensphase Marićs war ihre Partnerschaft mit Albert Einstein, die 1896 begann, als beide Studenten an der ETH Zürich waren. Diese Beziehung entwickelte sich sowohl auf persönlicher als auch auf akademischer Ebene. Zahlreiche Briefe zwischen den beiden legen Zeugnis von intensiven Diskussionen und dem gemeinsamen Streben nach Erkenntnis ab. Historiker spekulieren, dass Marićs Einfluss auf Einsteins frühe Arbeiten, insbesondere die zur speziellen Relativitätstheorie, möglicherweise bedeutender gewesen sein könnte, als lange anerkannt wurde. Der prominente Wissenschaftshistoriker Robert Schulmann bemerkt in einer Debatte: "Wir müssen Mileva Marić als eine Frau des Geistes betrachten, die zu Albert Einsteins intellektualen Anregungen beitrug, wahrscheinlich weit mehr, als sich mit Sicherheit beweisen lässt."

Trotz der persönlichen und akademischen Herausforderungen war Mileva Marićs Lebensweg geprägt von bemerkenswerten Erfolgen. Ihre Fähigkeit, sich in einer von Männern dominierten Wissenschaftswelt zu behaupten, ihre Leistungen im Studium und ihr intellektueller Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion jener Zeit sind Zeugnis eines prägnanten Lebens voller Hürden und Triumphe. Ihr Lebenswerk, das oft im Schatten Einsteins teilweise unbeachtet blieb, wird im Zuge neu entfachter Forschungen und Würdigungen ihrer Person neu bewertet. Dies verdeutlicht nicht nur die Herausforderungen, denen Wissenschaftlerinnen im frühen 20. Jahrhundert gegenüberstanden, sondern auch den bleibenden Einfluss, den eine engagierte und talentierte Wissenschaftlerin auf das wissenschaftliche Verständnis und die Kultur haben kann.

Die historische Neuberechnung von Marićs Errungenschaften und der fortwährende Versuch, ihr den gebührenden Platz in der Geschichte der Wissenschaften zu verschaffen, offenbart beeindruckend das Narrativ einer Wissenschaftlerin, deren Intelligenz und Hartnäckigkeit noch heute inspirieren. Mileva Marićs Biographie, die von persönlichen Opfern und akademischen Leistungen gleichermaßen geprägt ist, bleibt ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Naturwissenschaften und des Kampfs um Gleichberechtigung in der Wissenschaft.

Die Rolle von Frauen in der Wissenschaft zur Zeit von Mileva Marić

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert war die Wissenschaft überwiegend eine Domäne der Männer. Frauen, die sich für akademische Karrieren interessierten, stießen auf erhebliche gesellschaftliche und institutionelle Barrieren. Diese Hindernisse reichten von fehlenden Bildungsmöglichkeiten bis zu kulturellen Vorurteilen, welche die Rolle der Frau auf den häuslichen Bereich beschränkten. Dennoch gab es Frauen, die sich diesen Herausforderungen stellten und herausragende Beiträge zu verschiedenen Wissenschaftsbereichen leisteten. Eine dieser Pionierinnen war Mileva Marić.

Die sozialen Normen in Europa zur Zeit Marićs waren fest etabliert und diktierten, dass Frauen in erster Linie Ehefrauen und Mütter sein sollten. Trotz dieser Restriktionen verzeichnete das 19. Jahrhundert einen allmählichen Wandel. Bildungseinrichtungen öffneten sich langsam für Frauen, jedoch waren diese Möglichkeiten meist begrenzt und boten kaum die gleichen Ressourcen oder Anerkennungen wie ihren männlichen Kollegen. Frauen wurden häufig von wissenschaftlichen Gemeinschaften ausgeschlossen oder blieben in unterstützenden Rollen.

Mileva Marić verkörpert diesen Wandel in eindrucksvoller Weise. Sie begann ihre akademische Laufbahn in Serbien, wo sie sich durch außergewöhnliche Leistungen in Mathematik und Physik auszeichnete. Ihre Talente führten sie an die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, eine der wenigen europäischen Universitäten, die zu jener Zeit Frauen in naturwissenschaftlichen Studiengängen akzeptierte. Die ETH bot einen Zufluchtsort für Frauen wie Marić, die von dem Streben nach akademischem Wissen getrieben waren. Trotz dieser Fortschritte war es dennoch schwer für Marić, in ihrem Fachgebiet Anerkennung zu finden.

Berichte über Mileva Marić beschreiben sie als eine der wenigen Frauen in ihrer Klasse, die sich den Herausforderungen eines männlich dominierten Umfelds stellte. Ihre Entscheidungen waren mutig und zeugten von einer bemerkenswerten Zielstrebigkeit, die es ihr ermöglichte, in einer Zeit, in der Frauen oft nicht ernst genommen wurden, intellektuell standzuhalten. Etliche Quellen betonen ihre mathematische Begabung und ihre intensive Beteiligung an Diskussionen über komplexe physikalische Probleme, ein Aspekt ihrer Persönlichkeit, der bis heute faszinierend bleibt.

Marić war nicht allein in ihrem Streben nach wissenschaftlicher Anerkennung. Zeitgenossinnen wie Marie Curie, die ebenfalls gegen die Konventionen ihrer Zeit verstoßen hatte, zeigen, dass Frauen bereit und fähig waren, bedeutende wissenschaftliche Fortschritte zu erzielen. Doch im Gegensatz zu Curie blieb Marić über Jahrzehnte hinweg im Schatten der Geschichte verborgen. Ein Grund hierfür könnte in ihrer Beziehung zu Albert Einstein liegen, die sowohl eine persönliche als auch professionelle Partnerschaft war. Während Einstein als der hervorstechende Denker in die Geschichtsbücher einging, erhielt Marićs eigene intellektuelle Beteiligung kaum Aufmerksamkeit.

Die wenigen erhaltenen Briefe zwischen Marić und Einstein deuten jedoch darauf hin, dass sie weit mehr als eine bloße Unterstützungskraft war. In einem Brief an Marić schrieb Einstein etwa: "Wie glücklich und stolz werde ich sein, dass wir unser Werk zusammen so weit gebracht haben!" Solche Äußerungen geben Aufschluss über eine kreative und gleichberechtigte Zusammenarbeit, die es wert ist, genauer betrachtet zu werden.

Obwohl Marić gute Ausbildungsmöglichkeiten erhielt, folgte ihre Karriere einem bekannten Muster der Zeit: Frauen in Wissenschaft und Technik erlebten in der Regel keine kontinuierlichen beruflichen Laufbahnen. Einkommensunsicherheiten, soziale Verpflichtungen und Diskriminierung führten oft dazu, dass ihre Beiträge in späteren Jahren marginalisiert wurden, wenn nicht sogar gänzlich ignoriert. Dennoch: Mileva Marićs leidenschaftlicher Beitrag zur Wissenschaft bleibt ein entscheidendes Kapitel in der Geschichte der Wissenschaftlerinnen und wirft wichtige Fragen zu Geschlechterrollen und fortbestehender Anerkennung auf. Ihre Geschichte mahnt uns, die Errungenschaften wissenschaftlicher Pionierinnen nicht zu übersehen und ihre Durchbrüche gebührend zu würdigen.

Zusammenarbeit und Kontroversen: Mileva Marić und Albert Einstein

Die Geschichte der Zusammenarbeit und der damit verbundenen Kontroversen zwischen Mileva Marić und Albert Einstein ist eine faszinierende Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit Mileva Marić maßgeblich zur Entwicklung der Relativitätstheorie beigetragen hat. Diese Debatte ist durch widersprüchliche historische Zeugnisse und Einschätzungen geprägt, die sowohl Marić als auch Einstein als Hauptakteure ihrer Zeit betrachten.

Mileva Marić und Albert Einstein lernten sich 1896 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich kennen, wo beide Physik studierten. Marić war mit ihren herausragenden Leistungen eine der wenigen Frauen in ihrem Studiengang. Der Austausch zwischen Marić und Einstein war von Beginn an nicht nur akademischer, sondern auch emotionaler Natur. Ihre intensive Korrespondenz legt nahe, dass sie wissenschaftliche Themen gemeinsam erörterten und diskutierten. Einstein schrieb einst in einem Brief aus dem Jahr 1901 an Marić: "Wie glücklich und stolz werde ich sein, wenn wir unseren gemeinsamen Arbeiten zusammen ein Denkmal setzen werden."

Diese Zusammenarbeit führte zu mehreren veröffentlichten Arbeiten, in denen Einstein als Autor genannt wurde. Doch es gibt Hinweise darauf, dass Marić signifikanten Anteil an den Konzepten dieser Werke hatte. Der Schweizer Physiker Michele Besso, ein Freund Einsteins, bemerkte ebenfalls, dass er glaubte, Marić habe wesentlich zu Einsteins Arbeiten beigetragen. Obwohl es schwierig ist, den genauen Umfang ihres Einflusses zu quantifizieren, bleibt die Frage nach ihrem wissenschaftlichen Beitrag umstritten.

Besonders die Jahre 1905, bekannt als Einsteins "Annus Mirabilis", werfen Fragen zu ihrer Zusammenarbeit auf. In diesem Jahr veröffentlichte Einstein seine grundlegenden Arbeiten zur speziellen Relativitätstheorie. Einige Forscher argumentieren, dass bestimmte inhaltliche Elemente dieser Arbeiten ohne die intensive wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Marić nicht möglich gewesen wären. Eine solche Zusammenarbeit scheint angesichts ihrer beider Talente und ihres gemeinsamen intellektuellen Engagements plausibel.

Ein weiterer Aspekt der Kontroversen betrifft die Gender-Dynamik der Zeit. Die gesellschaftlichen Vorstellungen über die Rolle der Frau im frühen 20. Jahrhundert könnten dazu geführt haben, dass Marićs Beiträge, wissentlich oder unwissentlich, im Schatten ihres berühmteren Ehemannes verblassten. Die Tatsache, dass es in den frühen wissenschaftlichen Gemeinschaften kaum weibliche Vorbilder oder Wege zur Anerkennung gab, verschärft das Problem weiter. Historiker und genderbewusste Forscher betonen, dass Marićs Forschung möglicherweise deshalb übersehen oder unterschätzt wurde, weil sie die Normen und Erwartungen ihrer Zeit in Frage stellte.

Während einige Wissenschaftler und Historiker versuchen, Marićs Rolle posthum zu ehren, bleibt der wissenschaftliche Diskurs oft zögerlich, klare Anerkennung auszusprechen, was teils auf fehlende konkrete Beweise zurückzuführen ist. Dennoch hat Marićs Geschichte im Kontext der Geschlechtergerechtigkeit in der Wissenschaft und der Anerkennung weiblicher Mitwirkung über Generationen hinweg Aufmerksamkeit erlangt.

In den letzten Jahrzehnten kam es vermehrt zu Forschungsprojekten und Publikationen, die sich mit dem Leben und Werk von Mileva Marić befassen, darunter Studien von Helene Krülls und anderen Historikern, die versuchen, eine Neubewertung ihres Beitrags und ihrer Qualifikationen vorzunehmen. Doch ungeachtet des Umfangs ihrer wissenschaftlichen Errungenschaften bleibt eines offensichtlich: Die Diskussion über Marićs Einfluss beleuchtet die Herausforderung der Geschichtsschreibung, insbesondere wenn es darum geht, die Beiträge von Frauen im Schatten ihrer männlichen Kollegen nicht zu übergehen.

Fazit: Während definitive Beweise für den genauen Umfang der wissenschaftlichen Zusammenarbeit fehlen, steht außer Frage, dass Mileva Marić eine tiefe und bedeutsame wissenschaftliche Partnerschaft mit Albert Einstein pflegte. Diese Beziehung war geprägt von gegenseitigen Einflüssen, Kontroversen und einer vielschichtigen Dynamik, die sowohl ihren persönlichen als auch professionellen Werdegang nachhaltig beeinflusste. Marić hat, ungeachtet der Debatten über ihren direkten Einfluss auf die Relativitätstheorie, zweifellos einen unverzichtbaren Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte geleistet.

Der Einfluss von Mileva Marić auf die Wissenschaft: Eine Neubewertung

Mileva Marić, eine herausragende Wissenschaftlerin des frühen 20. Jahrhunderts, erfährt erst in jüngerer Zeit eine gebührende Anerkennung für ihre Beiträge zur wissenschaftlichen Gemeinschaft. Zwischen ihren eigenen Forschungen und der Diskussion um ihren möglichen Einfluss auf die Arbeiten Albert Einsteins ist es an der Zeit, Marićs Rolle und Bedeutung im wissenschaftlichen Diskurs neu zu bewerten. Diese Neubewertung eröffnet nicht nur Wege, herkömmliche Narrativen zu hinterfragen, sondern betont auch die Notwendigkeit einer inklusiveren Geschichtsschreibung.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Wissenschaftswelt geprägt von tiefen Veränderungen und bahnbrechenden Entdeckungen. Relativitätstheorie, Quantenmechanik und andere Errungenschaften definierten eine neue Ära der Physik. In dieser aufstrebenden wissenschaftlichen Landschaft war Mileva Marić eine bemerkenswerte Figur. Ihre mathematische und physikalische Kompetenz waren unbestreitbar bedeutend für die intellektuelle Umgebung, in der sie sich bewegte. Dennoch ist es historisch fast ausschließlich Einstein, der mit den revolutionären Ideen in Verbindung gebracht wird. Doch Berichte und Hinweise legen nahe, dass Marić, wie viele ihrer Zeitgenossinnen, stark unterrepräsentiert ist, wenn es um den wissenschaftlichen Verdienst geht.

Eine gründliche Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Nachlass von Marić erfordert ein tiefes Verständnis ihrer Lebensumstände und ihrer beruflichen Herausforderungen. Mileva Marić studierte an der ETH Zürich, einer der renommiertesten technischen Hochschulen Europas, während einer Zeit, in der der Zugang zu höherer Bildung für Frauen noch stark limitiert war. Dass sie sich trotz dieser Umstände als Studentin der Physik etablieren konnte, zeugt von ihrer außergewöhnlichen Intelligenz und ihrem Durchhaltevermögen. Zeitzeugenberichte und Korrespondenz legen nahe, dass Marić sich intensiv mit den Themen der mathematischen Physik beschäftigte und ihre Arbeit weithin geschätzt wurde, auch wenn sie häufig im Schatten ihrer männlichen Kollegen stand.

Ein wichtiger Bestandteil der Neubewertung von Marićs Einfluss besteht darin, die Art ihrer Zusammenarbeit mit Einstein zu analysieren. Während ihre persönliche Beziehung zu ihm umfassend dokumentiert ist, ist die wissenschaftliche Zusammenarbeit weit weniger klar. In einem bemerkenswerten Brief an Marić schrieb Einstein: "Mit welchen Gefühlen schaue ich auf unsere gemeinsamen Errungenschaften zurück!" Diese und ähnliche Aussagen werfen die Frage auf, in welchem Umfang Marić aktiv an der Entwicklung von Einsteins Theorien beteiligt war und wie sich ihr Beitrag im Kontext des damals dominierende akademischen Paradigmas positionierte.

Der Zeithorizont, in dem Marić lebte und arbeitete, kennzeichnete sich durch ein stark männlich dominiertes wissenschaftliches Establishment. Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass ihre Arbeiten, unabhängig von Einstein, einen erheblichen Wert besaßen. Forscherinnen wie Helene von Zelewsky und Margarete von Wrangell gehörten zu einer kleinen, aber bemerkenswert aktiven Gruppe von Wissenschaftlerinnen, die trotz erheblicher Herausforderungen zu bahnbrechenden Erkenntnissen kamen. Indem wir Mileva Marić in einem ähnlichen Licht betrachten, erkennen wir nicht nur ihren möglichen Beitrag zu Einsteins Werk, sondern beleuchten auch ihren einzigartigen Platz innerhalb der wissenschaftlichen Entwicklungen ihrer Zeit.

Die Neubewertung von Marićs Einfluss erfordert eine Umschreibung der traditionellen Geschichtsschreibung der Wissenschaft. Eine vielfach zitierte Quelle, die in diesen Diskussionen oft erwähnt wird, ist die auf ihren Namen ausgestellte Doktorarbeit und die analytischen Arbeiten, die kumulativ den Weg für die Relativitätstheorie ebneten. Diese könnten tatsächlich weitreichender gewesen sein, als ursprünglich angenommen. Die Unterstützung solcher Hypothesen bedarf weiterer Forschungsarbeiten, die sowohl historische Dokumente als auch wissenschaftliche Analysen einbeziehen.

Zusammenfassend ermöglicht die neue Untersuchung von Mileva Marićs Wirken eine tiefere Verbindung zu und ein größeres Verständnis für die Rolle, die sie in der Wissenschaftsgeschichte spielte. Durch eine neue Perspektive, die Marić als gleichwertige Partnerin in den wissenschaftlichen Diskurs einbezieht, können wir beginnen, bestehende Vorurteile zu revidieren und der komplexen und faszinierenden Realität ihrer Leistungen näher zu kommen. Diese Neubewertung fordert uns auf, die Frage zu stellen, was hätte sein können, wenn Mileva Marić die volle Anerkennung ihrer Fähigkeiten und Einflussnahme erhalten hätte. Die Tragweite dieser Betrachtung reicht über akademische Anerkennung hinaus und betrifft fundamentale Fragen über Gendergerechtigkeit in Wissenschaft und Geschichte.

Zielsetzungen des Buches: Mileva Marić ins richtige Licht rücken

Die Entscheidung, ein Buch über Mileva Marić zu schreiben, entspringt der Notwendigkeit, einer brillanten Wissenschaftlerin die Anerkennung zu verschaffen, die sie verdient. In der wissenschaftlichen Gemeinschaft und in der öffentlichen Wahrnehmung wird Marić häufig im Schatten ihres berühmten Ehemannes Albert Einstein gesehen. Es ist an der Zeit, Mileva Marić aus diesem Schatten hervortreten zu lassen und ihre eigenständigen Beiträge zur Wissenschaft in den Vordergrund zu stellen.

Unsere primäre Zielsetzung ist es, die historische und wissenschaftliche Bedeutung von Mileva Marić neu zu beleuchten. In einer Zeit, in der Frauen in den Wissenschaften stark unterrepräsentiert waren und oft systematisch benachteiligt wurden, gelang es Marić, sich eine wissenschaftliche Ausbildung zu erkämpfen – dies gegen zahlreiche Widrigkeiten und gesellschaftliche Vorurteile. Wir bemühen uns, die Details ihrer Karriere und ihres Lebens umfassend darzustellen, um ein differenziertes Bild ihrer Person zu vermitteln.

Zweitens wollen wir Licht auf die Dynamik der Partnerschaft von Marić mit Einstein werfen, insbesondere auf die weniger bekannten Aspekte ihrer Zusammenarbeit. Zahlreiche Historiker und Forscher haben argumentiert, dass Marić eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung der Relativitätstheorie gespielt haben könnte. Dennoch wird diese Hypothese noch immer kontrovers diskutiert. Durch die kritische Analyse von Briefen, persönlichen Notizen und fachlicher Korrespondenz möchten wir neue Perspektiven und Beweise präsentieren, die eine Neubewertung dieser Beziehung ermöglichen.

Ein weiteres Anliegen dieses Buches ist die Betrachtung der Rolle von Frauen in der Wissenschaft im historischen Kontext des frühen 20. Jahrhunderts. Wir möchten den Leserinnen und Lesern ein Verständnis dafür vermitteln, wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dieser Zeit die Karrierewege von weiblichen Wissenschaftlerinnen beeinflussten und formten. Mileva Marićs Leben und Werk dienen hierbei als Fallstudie, um die Herausforderungen und auch die außergewöhnlichen Leistungen von Wissenschaftlerinnen ihrer Epoche sichtbar zu machen.

Nicht zuletzt soll das Buch durch die profunde Aufarbeitung der verfügbaren Quellen und durch interdisziplinäre Ansätze dazu beitragen, den Diskurs um Mileva Marić von Mutmaßungen und Mythen zu befreien. Um wissenschaftlichen Standards gerecht zu werden, haben wir zahlreiche Primär- und Sekundärquellen akribisch geprüft und durchleuchtet. Dabei stützen wir uns auf die neuesten historischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse. Es ist unser Bestreben, sowohl für die allgemeine Leserschaft als auch für ein wissenschaftlich interessiertes Publikum eine sorgfältige und respektvolle Würdigung dieser Pionierin zu erstellen.

So soll das Werk nicht nur eine Hommage an Mileva Marić sein, sondern auch als Korrektiv dienen – eine Möglichkeit, narrative Lücken in der Geschichte der Wissenschaft zu füllen und der Genialität dieser bemerkenswerten Frau gerecht zu werden. Mit dem Wissen, dass historische Darstellungen oft männlich geprägt sind, wollen wir durch dieses Buch einen Beitrag zu einer gerechteren wissenschaftlichen Geschichtsschreibung leisten.

Kindheit und Ausbildung: Die frühen Jahre in Serbien und der Schweiz

Herkunft und Familienhintergrund

Im Herzen des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit raschen Wandels und wissenschaftlichen Fortschritts, wurde Mileva Marić am 19. Dezember 1875 in Titel, einem kleinen Ort im damaligen Österreich-Ungarn, geboren. Heute gehört Titel zu Serbien. Als ältestes Kind der Familie Marić war Mileva von Geburt an in einer Welt verwurzelt, die geprägt war von unterschiedlichen kulturellen Einflüssen, darunter serbische, deutsche und ungarische Traditionen. Diese facettenreiche kulturelle Umgebung sollte prägend für ihre intellektuelle Entwicklung sein.

Milevas Vater, Miloš Marić, war ein angesehener Beamter und später Richter, der sich leidenschaftlich für die Bildung seiner Kinder einsetzte. Er war ein Verfechter der Gleichberechtigung in der Bildung – eine zu jener Zeit ungewöhnliche und fortschrittliche Ansicht. Miloš war nicht nur ein Förderer von Milevas intellektuellen Bestrebungen, sondern auch ihr größter Unterstützer. Diese Haltung spiegelte sich in seiner Entscheidung wider, Mileva trotz der finanziellen und logistischen Herausforderungen auf ihre akademische Reise zu schicken.

Die Mutter, Marija Ružić-Marić, stammte aus einer angesehenen serbischen Familie und war eine Frau mit tief verwurzelten traditionellen Werten, die gleichzeitig ihren Kindern die Bedeutung von Bildung nahelegte. Sie verkörperte jene Mischung aus traditionellen und modernen Ansichten, die Milevas Verständnis von ihrer Rolle als Frau in der Gesellschaft maßgeblich beeinflusste.

Die Marić-Familie genoss eine gewisse wirtschaftliche Stabilität, die es Mileva erlaubte, Zugang zu hochwertigen Bildungseinrichtungen zu erhalten. Diese Stabilität kann als entscheidend für Milevas Erfolge betrachtet werden, da sie ihr eine Grundlage bot, von der aus sie sich ohne die Belastungen akuter wirtschaftlicher Sorgen entfalten konnte. Dabei war die Familie trotzdem nicht übermäßig wohlhabend; sie navigierten geschickt zwischen ihren finanziellen Verpflichtungen und der ambitionierten Förderung ihrer Kinder. Diese Unterstützung, gepaart mit Milevas angeborenem Wissensdurst, ebnete den Weg für ihre bemerkenswerte akademische Reise.

Milevas Geschwister, insbesondere ihre Schwester Zorka, spielten ebenso eine bedeutende Rolle in ihrem Leben. Die Geschwister entwickelten eine enge Bindung, die durch gemeinsame Interessen und die Unterstützung innerhalb der Familie gefestigt wurde. Während Zorka sich zwar nicht in den Wissenschaften hervortat, trug sie dennoch zu einem häuslichen und förderlichen Umfeld bei, das Mileva ermutigte, ihre Träume zu verfolgen.