Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

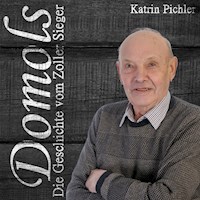

Schon früh lernte Siegfried die Welt kennen. Dass die damalige Zeit keine leichte und die Welt, in der er lebte, nicht immer gerecht war, machte aus dem kleinen Jungen schon in frühen Jahren einen kleinen Erwachsenen. Er arbeitete viel und wurde von Familie zu Familie geschoben. Heute steht er vor uns und kann darüber reden. Was war und wie es jetzt ist, wird in diesem Buch beschrieben. Seine Geschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 80

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Katrin Pichler, geboren 1997 in Italien, ist gelernte Verkäuferin. Nach drei Jahren Berufserfahrung im Verkauf entschied sie sich, in eine neue Welt einzutauchen und eine Lehre zur Maschinenbauschlosserin zu starten. Seit sie 18 Jahre alt ist, engagiert sie sich freiwillig beim Weißen Kreuz und steht den Bürgern dabei jederzeit zur Hilfe.

INHALTSVERZEICHNIS

DER ERZÄHLENDE

SÜDTIROL 1939

SPÄTER

AUF DER ALM

TRAUTES HEIM

ERSTKOMMUNION

MINISTRIEREN

»ICH WILL DICH NICHT MEHR SEHEN«

IM NAMEN DES VATERS

WEITER GEHT’S

WAS NOCH GESCHAH

MIT 17

MILITÄR

ARBEIT

HOCHZEIT

FEUERWEHR

NEUWAHLEN GUFIDAUN

STAMMBAUM

WAS ICH NOCH ABSCHLIEßEND SAGEN WOLLTE

DANKSAGUNGEN

VON SEITEN DER AUTORIN

DER ERZÄHLENDE

SIEGFRIED LAGEDER

Mein Name ist Siegfried Lageder und ich bin am 31.12.1939 in Kastelruth als zweites Kind von vier geboren. Aufgewachsen auf dem Zollerhof wurde und werde ich noch immer Zoller Sieger genannt. Auch wenn meine Kindheit nicht leicht war, waren die Erfahrungen, die ich gemacht habe, für mein Leben sehr bereichernd.

Was für die frühere Zeit normal war, will ich in diesem Buch beschreiben, denn vieles ist nur noch schwer vorstellbar. Wenn ich meine Kindheit mit heutigen Augen betrachte, denke ich mir nur meinen Teil dazu, dennoch war es für mich und meinen Bruder der Alltag und das Wichtigste war, dass wir diese Zeit zusammen gemeistert haben.

Siegfried 1971

Warum nur wir zwei? Mein kleinerer Bruder und ich wurden bei den gleichen Zieheltern großgezogen. Den großen Bruder kannten wir nicht, denn er wurde in Österreich geboren und wuchs dort auch auf. Der kleinste aus der Gruppe wuchs zwar bei uns auf, starb aber recht früh.

»Mein Leben hot mit Hunger und Kriag unkep.«

Mein Leben begann mit Hunger und Krieg.

Als ich geboren wurde, war meine Mutter Dirn in Lajen bei einem Bauern. Sie hatte schon einen Jungen, meinen Bruder. In der Silvesternacht sagte sie zum Bauern, dass sie gehen muss, denn es war so weit, ich sollte geboren werden. Sie hatte kein Geld und auch der Bauer, bei dem sie arbeitete, war nicht gerade aus gutem Hause. Auch er hatte kein Geld, das er ihr geben konnte, und daraufhin ging sie einfach los.

Es war ein Marsch von drei Stunden. Rauf und über den Wald durch Kastelruth bis hin ins Krankenhaus, wo sie entbinden konnte.

Die Krankenschwester schlug die Hände über dem Kopf zusammen und sagte: »Marianne, was haben Sie sich dabei gedacht?«

»Was hätte ich tun sollen?«, antwortete meine Mutter, »ich musste gehen. Ich habe aber kein Geld, keine Lire besitze ich.«

Die Krankenschwester zeigte Verständnis und ließ sie entbinden. Zu der damaligen Zeit musste man bei der Geburt bezahlen. Die Hebammen waren alle privat und wurden nicht vom Krankenhaus angestellt.

Am 2. Jänner 1940 wurde ich getauft und am 3. Jänner entschied sich meine Mutter, mit den anderen auszuwandern. Durch die Versprechen, die die Deutschen ihnen gaben, konnte sie nicht Nein sagen und ging. Sie verließ mich und man hätte meinen können, dass ich diese Frau nie wiedersehen würde.

Familienfoto, Siegfried, Dritter von rechts

SÜDTIROL 1939

In dem Jahr, als ich geboren wurde, wurde ganz Südtirol vor ein Ultimatum gestellt, die »Option«: Hierbleiben und Italienisch lernen oder nach Deutschland auswandern und die deutsche Sprache - wenn auch anders - beibehalten. Das war eine verzwickte und traurige Wahl. Entweder sollten die Menschen ihre Heimat aufgeben oder ihre Sprache. Wer als Außenstehender nach Südtirol kommt, kann bis heute noch die Spuren der damaligen Zeit sehen, denn die deutschen Straßennamen erinnern noch an die Heimkehrer.

Entscheidungstag für Südtirol war zunächst der 31. Oktober 1939, und das war nicht einfach: In Italien bleiben und die Sprache verlieren oder ins Deutsche Reich auswandern und die Nationalität wechseln. In Italien regierte Mussolini, aber wer wollte schon nach Nazi-Deutschland auswandern?

Mussolini hatte die Regierungsgewalt in Italien 1922 übernommen, und unter den italienischen Nationalsozialisten wurde alles Deutsche in Südtirol unterdrückt. Beamte, die kein Italienisch sprachen, verloren ihre Posten, in Kindergärten und Schulen wurde nur noch Italienisch erlaubt, Straßen- und Ortsnamen wurden italienisiert und italienische Bürger aus anderen Regionen wurden nach Südtirol umgesiedelt, um zu garantieren, dass die deutsche Sprache aus der Öffentlichkeit verschwand. Mit riesigen Investitionen wurden neue Wohnungen und Arbeitsplätze geschaffen, und Bozen wurde Vorzeigestadt.

Mussolini ließ ein Denkmal mit einer lateinischen Inschrift errichten, die übersetzt lautet: »Hier an den Grenzen des Vaterlandes setze die Zeichen. Von hier aus bildeten wir die anderen durch Sprache, Gesetze und Künste.«

Die deutschsprachigen Südtiroler, die blieben, verloren bald ihre Lebensgrundlage: Den Gebrauch der Sprache. Für die Südtiroler kam es aber nicht in Frage, komplett auf das Deutsche zu verzichten. Im Geheimen wurde weiter Deutsch unterrichtet, in sogenannten »Katakombenschulen«. Das war nicht ungefährlich: Wer dabei erwischt wurde, dass er unterrichtete oder Artikel oder Aufrufe auf Deutsch verfasste, wurde verhaftet. Furcht machte sich breit und bereitete den Boden für den Nationalsozialismus.

Im Mai 1939 war es endgültig so weit: Mit dem Stahlpakt wurde ein Militärbündnis zwischen dem Deutschen Reich und Italien unterzeichnet, und obwohl der Termin für die Option verschoben worden war, mussten sich die Südtiroler bis zum 31. Dezember entscheiden, wohin sie gehören wollten. Es kam zu Propagandaschlachten von beiden Seiten, die ganze Familien auseinanderrissen und die in der Region bis heute nachwirken.

Einer der Gründe, warum so viele Südtiroler nach Deutschland auswanderten, war, dass ihnen dort eigene Höfe versprochen wurden, auch wenn sie in ihrer Heimat keine hatten. Tatsächlich aber ging es den Regierenden darum, dass sich die junge und gesunde Generation besonders im begonnenen Krieg gut machen würde.

Auf der anderen Seite gab es die Italiener, die Südtirol bereits eingenommen hatten, und allerlei Gerüchte waren im Umlauf.

Es hieß, die Italiener wollten alle »Dableiber« nach Sizilien schicken, oder die Deutschen wollten alle »Optanten« nach Ostpolen schicken. Es kam zu Streitigkeiten zwischen Alten und Jungen, Mann und Frau, denn nur der männliche Haushaltsvorstand durfte für seine Frau und seine minderjährigen Kinder entscheiden.

Als immer mehr Zeit verging und keine Entscheidung zu fallen schien, kamen emotionalere Mittel ins Spiel. Mit rührenden Gedichten priesen die Vertreter des Bleibenwollens ihre Entscheidung ebenso an wie die anderen das Fortgehen. Auf vielen Höfen fand sich plötzlich die Geraniensorte: »Brennende Lieb«, die für die Heimatverbundenheit stand.

Auch Gewaltausbrüche gab es, zwischen Nachbarn und innerhalb der eigenen Familie. Beide Seiten beschimpften die jeweils andere, und so herrschten zunehmend Angst, Wut und Zerstörung.

Schließlich stimmten 86% der Südtiroler für die Option, und 213.00 Menschen sollten nach Deutschland gehen – vorübergehend, wie sie hofften. Bedingt durch den Krieg waren es am Ende nur rund 75.000, die tatsächlich den Weg ins Deutsche Reich antraten.

Das, was sie sich erhofft hatten, bekamen sie nicht. Es gab keine Höfe für die Neuankömmlinge, nach einem Aufenthalt im Lager wurden sie in eigens errichteten Siedlungen untergebracht, die jungen Männer zur Wehrmacht verpflichtet. Als 1942 die Truppen des Deutschen Reichs die Krim erobert hatten, kam die Idee auf, dort »rein Deutsche« anzusiedeln – und zwar die Einwanderer aus Südtirol. Die Niederlage bei Stalingrad verhinderte, dass dieser Plan umgesetzt wurde.

Aber auch in Österreich fanden die Südtiroler keine neue Heimat. Die Einheimischen reagierten auch nach Kriegsende noch feindselig, und das wieder selbstständig gewordene Österreich behandelte die Zuzügler wie alle anderen Migranten. Eine Rückkehr nach Italien war für die Optanten aber auch erschwert, denn dort herrschten nach dem Krieg noch lange Not und Armut, und die treulosen Auswanderer waren nicht gern gesehen.

Erst 1948 wurde vereinbart, dass jeder zurückkehren durfte, der das wollte. Das hieß aber nicht, dass sie auch willkommen waren: Ihren Besitz hatten sie durch die Option verloren, ihnen wurden nur einfachste Unterkünfte zugewiesen. Rund 25.000 Menschen waren es, die sich für diesen Rückweg entschieden, erst in den 1950er Jahren wurden Sondersiedlungen für sie errichtet.

Option und Zwangsitalienisierung wirken bis heute nach. Die Kommunen streiten noch immer mit der Regierung über viele Besonderheiten, wie die Zweisprachigkeit.

Die ältere Generation hofft noch immer insgeheim, dass die Region irgendwann wieder Teil des neuen Österreichs wird. Viele junge Leute kämpfen bis heute darum, von den Verantwortlichen gehört zu werden, aber friedlich. Bewaffnete Auseinandersetzungen, wie sie nach dem Krieg aufkamen, sind inzwischen glücklicherweise Geschichte.

Wer heute Südtirol besucht, sieht vor allem das Urlausparadies, die charmante Mischung aus deutschen und südeuropäischen Besonderheiten zwischen Knödeln und Pizza. Schwer vorstellbar, welche Geschichten sich hinter den Fassaden mit den blühenden Geranientöpfen und den zweisprachigen Schildern verstecken. Eine davon wird hier erzählt.

Goldene Hochzeit der Großeltern (Elisabeth Fünfte in zweiter Reihe von links, rechts daneben Josef, Reihe direkt dahinter Ziehvater und Mutter, Siegfried letzte Reihe Zweiter von links

SPÄTER

Meine Mutter war also fort und ich kam zu Zieheltern nach Albions. Fremde, die ich nicht kannte. Da war ich gerade mal ein paar Tage alt und ahnte von der Situation natürlich noch nichts. Die Familie, in die ich kam, bestand zu diesem Zeitpunkt aus den Eltern, zwei Töchtern und einem Sohn. Sie war recht groß und dennoch wurde ich liebevoll von ihnen großgezogen und angenommen.

Drei Jahre ging alles gut, doch dann geschah etwas Schlimmes – ich zündete den Hof an. Unbewusst, denn ich war noch klein, und dennoch wusste ich, was ich machte, aber verstand nicht, was ich damit anrichtete. Laut späteren Erkenntnissen haben mir mehrere Nachbarn dabei zugesehen, wie es vor sich ging, und niemand wollte mich daran hindern. Aus heutiger Sicht verstehe ich nicht, warum niemand dazwischenging. Immerhin waren es auch ihre Höfe, die zugrunde gingen.

Damals bestanden die Höfe größtenteils aus Holz, das natürlich schnell brannte, und so nahm der Hof, auf dem ich lebte, zwei weitere mit in den Ruin.