Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: FinanzBuch Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

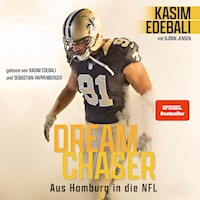

Vom Osdorfer Born in die weite Welt. Was für viele Jugendliche ein Traum bleibt, ist für Kasim Edebali Wirklichkeit geworden – eine Karriere als Profisportler. Mit viel Herzblut und immer 110 Prozent Einsatz schafft er mit 18 Jahren den Sprung über den großen Teich. Nach Stationen an der Kimball Union Academy und einem Sportstipendium am renommierten Boston College heißt die nächste Station: NFL. In seiner Biografie erzählt der Football-Star erstmals von seinem turbulenten Weg von Hamburg in die härteste Liga der Welt, wie er mit allen Höhen und Tiefen fertigwurde und sich immer wieder aufs Neue gegen die besten Spieler der Welt durchsetzte und zur »Vollmaschine« wurde. Gewohnt authentisch und mit viel Witz gewährt Kasim Edebali einen Blick hinter die Kulissen dieses spektakulären Sports und des knallharten Business, das damit einhergeht.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

KASIM EDEBALI

mit BJÖRN JENSEN

DREAM CHASER

KASIM EDEBALI

mit BJÖRN JENSEN

DREAM CHASER

Aus Hamburg in die NFL

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.

Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen

Originalausgabe

3. Auflage 2023

© 2022 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktion: Petra Sparrer

Korrektorat: Silvia Kinkel

Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer

Umschlagabbildung: Wesley Hitt/Getty Images

Satz: ZeroSoft, Timisoara

eBook: ePUBoo.com

ISBN Print 978-3-95972-660-3

ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-269-6

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-270-2

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.finanzbuchverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Inhalt

Warm up Boom, NFL, da bin ich!

First Quarter: Gute alte Welt

Kapitel 1 feat. Nesrin Edebali Hamburg, meine Perle

Kapitel 2 feat. Sebastian Schulz Wie ich mich in den Football verliebte

Kapitel 3 feat. Björn Werner Mein Weg in den Leistungssport

Kapitel 4 feat. Maki Papadopoulos Aufbruch ins Land aller Football-Träume

Second Quarter: Schöne neue Welt

Kapitel 5 feat. Neal McIntyre Ankommen in der neuen Heimat

Kapitel 6 feat. John Lyons Lehrjahre an der Highschool

Kapitel 7 feat. Jeff Commissiong Boston College – prägend fürs Leben

Kapitel 8 feat. Kevin Pierre-Louis Hinein ins Abenteuer NFL

Third Quarter: Verrückte NFL-Welt

Kapitel 9 feat. Robert Walker Die Saints und sieben Short Stops – meine NFL-Teams

Kapitel 10 feat. Luke Kuechly Männer, die Geschichte(n) schrieben – meine Mitspieler

Kapitel 11 feat. Bill Johnson Männer, die meine Karriere formten – meine Trainer

Kapitel 12 feat. Cam Jordan Momente für die Ewigkeit – meine bemerkenswertesten Spiele

Fourth Quarter: Meine Gedankenwelt

Kapitel 13 feat. Tom Engl Was meine Fans mir bedeuten

Kapitel 14 feat. Jodie Williams Warum Mindset Talent schlägt

Kapitel 15 feat. Patrick Esume Mein Blick auf unsere Welt

Kapitel 16 feat. Steffanie Edebali Jenseits des Felds – wo mein Leben mich hinführt

Overtime Zurück in die Zukunft – warum ich wieder in Hamburg spiele

Danksagung

Warm up

Boom, NFL, da bin ich!

Halt ihn fest! Nichts anderes schießt mir durch den Kopf. Egal, was kommt, aber: VERLIER DIESEN MANN NICHT, KASIM! Mein ganzes Leben habe ich mich auf diesen Moment vorbereitet, nun ist er gekommen. Aaron Rodgers, einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, hat ein Problem. Und das Problem bin ich. Mit meinem Super Tight Gorilla Grip habe ich sein Trikot zu fassen gekriegt. Er will sich losreißen, schleift mich zwei, drei Yards mit, aber ich lasse ihn nicht entkommen. Das ist mein Moment, und auch wenn der Mann am Ende meiner rechten Hand Aaron Rodgers ist, gibt es keine Alternative. Ich bringe ihn zu Boden. Mein erster Quarterback-Sack in der besten Liga der Welt. BOOM! NFL, da bin ich!

Es gibt Erlebnisse, die bleiben einem ewig in Erinnerung. Dieser 26. Oktober 2014 ist einer der Tage, die mein sportliches Leben definieren. Als Rookie war ich zu den New Orleans Saints gekommen. Meine Hauptaufgabe war es, unseren Star-Linebacker Junior Galette zu entlasten. Ich bekam fünf bis zehn Spielzüge pro Partie, war aber hauptsächlich ein Special Teamer. Mir war vollkommen egal, welche Aufgabe mir unser Defensive-Line-Coach Bill Johnson gab. Ich hätte auch die Trinkflaschen gefüllt oder den Platz gefegt. Auch wenn ich damals dachte, schon alles über Football zu wissen, so hatte ich eigentlich keine Ahnung. Und so war ich in den ersten Saisonspielen damit beschäftigt, meinen eigenen Rhythmus zu finden. Vor allem die Geschwindigkeit war neu für mich. Ich hatte konstant Druck, den Coaches zu zeigen, dass sie mir vertrauen können. Daran musste ich mich gewöhnen.

In Woche acht kamen die Green Bay Packers nach New Orleans. Wir waren zu dem Zeitpunkt 3 und 4, hatten also einen eher mittelmäßigen Saisonstart erwischt und gerade erst gegen die Detroit Lions verloren. Doch so etwas spielt keine Rolle, wenn ein Topteam in der Stadt ist. Die Packers waren superheiß. Sie hatten vier Spiele in Folge gewonnen, und natürlich waren alle Augen auf das Quarterback-Duell zwischen Drew Brees und Aaron Rodgers gerichtet.

Die Vorbereitung war anders als vor den anderen Partien, das spürte ich schon am Montag, als die Analyse der Niederlage gegen die Lions abgefrühstückt war und sich der Blick auf das nächste Wochenende richtete. Einem Aaron Rodgers darfst du keine Sekunde Zeit geben, um den Ball zu werfen, sonst feuert er dir die 50-Yard-Raketen um die Ohren. Und vor allem: Lass ihn niemals scrambeln, sonst nimmt er dir dein Lunch Money.

Coach Johnson hatte schon am Montag angekündigt: »Kasim, wir müssen Junior ein paar Pausen mehr geben. Du brauchst mehr Spielzeit, mehr Plays! Die Hälfte der Saison ist schon rum, jetzt gibt es keine Rookie-Ausreden mehr. Entweder du gehst den nächsten Schritt oder du bleibst zurück.« Mein Herz fing an zu rasen, aber ich schluckte die Aufregung herunter und versuchte ganz cool zu bleiben: »Okay, Coach!« Der Trainer muss zu jedem Zeitpunkt das Gefühl haben, dass er dich reinbringen kann, wann auch immer es notwendig ist. Ich war Free Agent, von mir wurden nicht die Big Plays erwartet. Aber ich wollte immer ready sein, egal welche Aufgabe man mir übertrug.

Unser Spiel gegen die Packers war das Sunday Night Game. Ich liebe Sunday Night Games. Die ganze Football-Nation guckt zu, weil es nur dieses eine Spiel gibt. Aber das Dumme daran ist: Wenn du am Sonntagmorgen aufwachst, ist leider noch ein verdammt langer Rest vom Tag übrig, bis du aufs Feld darfst. Das ist hart, denn du liegst den ganzen Tag im Hotelbett, versuchst dich auszuruhen, kriegst aber das Kopfkino nicht abgeschaltet. Ich dachte über jeden Spielzug nach, der kommen könnte. Football ist ein Spiel für Perfektionisten. Wie beim Bügeln muss jede Falte raus, bis alles glatt ist. Diesen Zustand vor einem Spiel erreichen? Für mich unmöglich. Mein Kopf war voll und zugleich leer, als wir endlich ins Stadion fuhren.

New Orleans ist eine Football-Stadt, in der du am Tag nach einem Match sofort weißt, wie es ausgegangen ist, auch wenn du das Ergebnis nicht kennst. Die Menschen sind traurig, wenn die Saints verloren haben, und sie strahlen vor Glück, wenn ihre Mannschaft gewonnen hat. 73.150 Fans waren an diesem 26. Oktober 2014 im Stadion – ausverkauft. Die Stimmung war unfassbar, die Lautstärke in unserem vollüberdachten Superdome blies mir auch dieses Mal wieder den Kopf durch.

Bei diesem für mich so besonderen Erlebnis habe ich eine Erinnerungslücke. Ich weiß nicht mehr, ob ich vor dem Play, das mein Leben veränderte, schon einmal auf dem Feld war oder nicht. Es stand 10:16 im zweiten Quarter, als Coach Johnson auf mich zukam: »Edebali, you gonna be in for Junior next drive!« Ich nickte und antwortete: »Yes, sir!« Mein Gehirn ballerte die gespeicherten Informationen heraus: Pass auf Eddie Lacy auf, einen der damals besten Runningbacks der Liga. Und der Left Tackle, David Bakhtiari, ist auch eine Maschine, richtig gefährlich!

Zweites Down. Ich stellte mich in meinem Vierpunktstand auf, den Kopf so nah am Boden wie möglich. Mein Körper fühlte sich an wie eine einzige Muskelfaser. Ich schaute nach links, fixierte den Ball. In der Sekunde, in der er sich bewegte, war ich der Erste in der Line of Scrimmage, der reagierte. Wie ein Pferd im Kentucky Derby, das die Startbox endlich verlassen darf. Viel zu gerade sprang ich auf und rannte – speed to power – voll in Bakhtiari rein. Dann kam Lacy und chippte mich. Ich hielt mich an Bakhtiari fest, kam wieder hoch und sah, dass Aaron Rodgers sich etwas Zeit ließ. Zu viel Zeit. Doch alle meine Teammates verpassten ihn. Ich sprang und bekam sein Jersey zu fassen. Den Rest kennt ihr.

Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich realisierte, was passiert war. Im Training darfst du den Quarterback niemals sacken, er ist »Mister Untouchable«. Im Spiel ist es die Königsdisziplin der Defense. In dem Moment, in dem Rodgers zu Boden ging, schoss das Adrenalin nur so durch meinen Körper. Ich stand sofort auf und versuchte ganz cool und gelassen zu tun, als hätte ich das schon tausendmal gemacht. Es fühlte sich an, als hätte meine Hand übernatürliche Kräfte. Mein Hirn schrie: »Ziel erledigt!« Meine Teammates brüllten: »Good job, Kasim!« Junior Galette feierte mich richtig ab, als ich zur Bank zurückkam. Brust an Brust sprangen wir gegeneinander. Du arbeitest jeden Tag mit den Jungs zusammen, aber in diesem Moment ist dir klar: Jetzt hast du ihren Respekt.

Im vierten Quarter, kurz vor Spielende machte ich das gleiche Play noch einmal. Sack Fumble, unser Backup-Linebacker Parys Haralson bekam den Ball, das Spiel war vorbei, Sieg für uns: 44:23. Ich fühlte mich unzerstörbar.

Es ist Wahnsinn, was ein solches Play auslösen kann. In der Folge bekam ich Hunderte Nachrichten von Menschen, mit denen ich teilweise über Jahre keinen Kontakt mehr gehabt hatte. In Deutschland hatten leider nur wenige Fans das Spiel gesehen, es war ja schließlich mitten in der Nacht. Aber all meine Freunde aus der Highschool und aus der Uni hatten zugeschaut, Facebook und Twitter explodierten. »Kasim, ich habe es immer gewusst.« »Kasim, du gibst einfach nie auf.« »Kasim, der Mister 110 Prozent.« Ich fand das geil und war einfach unglaublich stolz darauf, dass ich offensichtlich so vielen Menschen etwas bedeute.

Dabei war die Chance, einen Quarterback Sack in der NFL zu schaffen, sehr klein gewesen, als ich den Weg nach Amerika angetreten hatte. Aber ich hatte sie trotzdem genutzt und meinen Traum wahr gemacht.

Das Selbstvertrauen, das ich aus diesen Sekunden zog, war gigantisch. Wenn du merkst, dass du gegen einen der Besten so ein Play machen kannst, weißt du, dass du alles schaffen kannst. Du musst vor niemandem mehr Schiss haben, sondern alle anderen vor dir, dachte ich damals. Von diesem Tag an fühlte ich mich angekommen in der Liga. Ich wusste, was auch immer mich erwarten würde, ich war dafür bereit.

Der Respekt meiner Teammates war von diesem Zeitpunkt an tatsächlich ein anderer. Unser Left Tackle Terron Armsted fing auf einmal an, mir im Training Tipps zu geben, was für mich ein Ritterschlag war. Nach dem Spiel nannten sie mich »Two Piece Bali«, weil mir zwei Sacks gelungen waren. Meinen eigentlichen Spitznamen aber verpasste mir unser Defensive Coordinator Rob Ryan in der Videoanalyse am nächsten Tag. Er zeigte die Sequenz mit dem ersten Sack und danach ein Video eines deutschen Militärhunds, der auf das Kommando »Fass!« loslief und erst aufhörte, seine Beute zu jagen, als jemand »Aus!« schrie. »Ich sehe da keinen Unterschied«, sagte Rob Ryan. Und von da an war ich der »German Shepherd«.

Aaron Rodgers übrigens hat nach dem Spiel nichts zu mir gesagt. Es ist ja auch nicht üblich, sich bei denen zu bedanken, die einen zu Boden reißen. Weder habe ich mir sein Trikot gesichert, noch irgendein anderes Erinnerungsstück an diesen Abend aufbewahrt. Es gibt ein Foto von Junior Galette und mir, wie wir die Aktion auf der Bank abfeiern, und es gibt Videosequenzen und Fotos von beiden Sacks. Aber vor allem gibt es diese Bilder in meinem Kopf. Sie sind mir mehr wert als alles, was mich materiell an diesen Moment erinnern könnte.

Wer glaubt, ich hätte diesen Boom-Effekt meiner Karriere angemessen gefeiert, also mindestens mit Schampus und Kaviar und was NFL-Stars sonst noch so brauchen, wenn sie es krachen lassen, den muss ich enttäuschen. Der Abend nach dem Spiel war dennoch legendär. Als Rookie hatte ich noch keine so enge Bindung zu meinen Kollegen, die meistens nach Spielen noch gemeinsam ins Restaurant oder in einen Club gingen. Ich ging also auch an diesem Abend in meine kleine Zweizimmerwohnung zurück, rief meine Mom an, und dachte anschließend über das Spiel nach. Mir dröhnte der Kopf, aber vor allem knurrte mein Magen, denn wir hatten nach dem Spiel nur ein Sandwich und einen dicken Keks bekommen. Für einen hungrigen Defensive End, der gerade zweimal den Quarterback der Packers verputzt hatte, war das nicht genug. Also schaute ich, was um diese Zeit noch geöffnet hatte. Die einzige Möglichkeit war McDonald’s, zwei Kilometer die Straße runter. Da ich damals noch keinen Führerschein hatte, machte ich mich zu Fuß auf den Weg. Beim goldenen M gab es zu der Zeit eine schöne Aktion für Saints-Fans. Für jeden Sack des gegnerischen Quarterbacks gab es 50 Prozent Rabatt auf einen Big Mac. Das brachte mich auf eine Idee.

Beim Schnellrestaurant angekommen, stellte ich fest: Es war nur noch der Drive-In geöffnet. Ich marschierte also vor den Lautsprecher und sagte: »Hi, ich bin die Nummer 91 der Saints und habe heute zwei Quarterback-Sacks gemacht. Kriege ich jetzt einen Big Mac umsonst?« »Sie brauchen ein Auto, um hier zu bestellen«, knarzte die Stimme aus dem Automaten zurück. Ich wollte nicht zugeben, dass ich als Saints-Spieler kein Auto, ja nicht einmal einen Führerschein besaß, also log ich: »Ich habe zwei Bier getrunken und wollte nicht mehr fahren. Kann ich nicht trotzdem meinen Big Mac bekommen? Ich bin die Nummer 91 der Saints!« Antwort: »Ja, klar. Gehen sie jetzt bitte nach Hause.« So schnell landet man auf dem harten Boden der Realität.

Aber da das Wort »aufgeben« in meinem Sprachgebrauch nicht vorkommt, ging ich zur Tankstelle auf der anderen Straßenseite, schnappte mir ein paar nett aussehende Autofahrer und fragte sie, ob sie mich kurz durch den McDonald’s-Drive-In fahren könnten. Das versuchte ich so lange ohne Erfolg, bis der Tankwart rauskam und mir zu verstehen gab, ich solle seine Kunden nicht anbetteln. Dazu solltet ihr wissen, dass die Kriminalität in New Orleans ein großes Problem darstellte und ein dunkelhäutiger, muskelbepackter Riese, der um einen Big Mac bettelt, nicht unbedingt zur Vertrauensbildung beiträgt.

Nun musste ich also dem Tankwart erklären, was mein Problem war. Zum Glück hatte er das Spiel gesehen und glaubte mir meine Geschichte, auch ohne meinen Namen zu googeln. Und so fuhr er mich tatsächlich mit seinem 1995er Honda Accord durch den Drive-In! Am Ende meines kleinen Abenteuers hatte ich nicht nur einen Big Mac im Bauch, sondern auch das gute Gefühl, auch mein letztes Tagesziel erreicht zu haben.

Müde und zufrieden lag ich um zwei Uhr nachts in meinem Bett – und musste unwillkürlich daran denken, wie alles begann. Damals, in den 90er-Jahren hatte ein kleiner dicker Junge im Osdorfer Born einen großen fetten Traum. Das hier ist seine Geschichte.

First Quarter: Gute alte Welt

Kapitel 1 feat. Nesrin Edebali

Hamburg, meine Perle

Wer Träume realisieren will, der muss zunächst einmal aus ihnen aufwachen. Beziehungsweise überhaupt erst einmal zur Welt kommen. Geboren wurde ich am 17. August 1989 im Elim-Krankenhaus im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel. Naturgemäß sind die Erinnerungen an die eigene Geburt und die Babyzeit spärlich, aber mein Gefühl sagt mir, dass ich ein ganz umgängliches Kind war, denn alle um mich herum waren immer total freundlich zu mir.

Die ersten aktiven Erinnerungen, die ich an meine Muddi habe, setzten ein, als ich in unserer Wohnung in der Arminiusstraße in Stellingen noch im Gitterbettchen schlief, sie mir aber zwei Stangen herausgeschraubt hatte. Wenn ich wach wurde, konnte ich also aus meinem Bett herausklettern und zu ihr unter die Decke schlüpfen. Meine Mutter Nesrin Edebali war 18 Jahre jung, als sie mich bekam. Mein Vater Jon, den sie in der Nähe von Frankfurt kennengelernt hatte, wo er als US-Soldat stationiert war, war wieder in den USA, als ich geboren wurde. Meine Mom hat mich alleine großgezogen, obwohl sie selbst noch ein Teenager war. Ihr werdet an einigen Stellen in diesem Buch mehr über sie erfahren, aber was ich vorwegnehmen kann: Nesrin Edebali ist der Endgegner. An ihr kommt keiner vorbei.

Die Beziehung, die uns seit meiner Geburt verbindet, ist anders als die meisten Eltern-Kind-Beziehungen. Schon alleine deshalb, weil sie so jung war. Meine Muddi stand für vieles in meinem Leben. Sie war nicht nur Mutter, sie war Vater, große Schwester, Anwältin, meine Managerin und mein Bodyguard in einer Person. Und wie Muddis halt so sind, brauchte ich nur kurz die Hand zu heben, schon war sie zwei Minuten später für mich da.

Meine Frau Steffanie wundert sich manchmal, wie offen ich mit Nesrin über alles spreche, was in meinem Leben passiert. »Wie kannst du mit deiner Mutter darüber reden?«, fragt sie dann. Und ich antworte: »Normal! So ist das eben bei uns!« Ich bin mir sicher, dass meine Lebensfreude, meine chronische gute Laune und mein positives Denken daherkommen, weil ich mir nie über irgendetwas im Leben Sorgen zu machen brauchte. Muddi regelte das schon.

Meine Kindheit war voll von Liebe und Zuneigung. Ich erinnere mich an so viele lustige Momente mit Nesrin. Viele hat sie zum Glück in Fotoalben verewigt.

Als ich fünf Jahre alt war, zogen wir in den Blomkamp im Stadtteil Osdorf in eine Zweizimmerwohnung in einem dreistöckigen Mietshaus. Luxus gab es bei uns nicht, aber wir hatten alles, was wir brauchten. Was meist nicht viel war, denn wir hatten ja einander.

Das erste Mal habe ich in der ersten Klasse nach meinem Vater gefragt, als mich die anderen Kinder wegen meiner Hautfarbe mobbten. Kinder können entwaffnend ehrlich sein und in dieser Ehrlichkeit oft unschuldig, manchmal aber auch brutal und gemein. Und als mich einige mit dem N-Wort beschimpften oder mich »Schokojunge« nannten, wollte ich wissen, woher meine dunkle Haut kam, wo meine Mom doch hellhäutig und halb deutsch, halb türkisch war. Nachdem ich es wusste, war das für mich okay. Mehr Informationen über meinen Vater brauchte ich nicht. Er war schließlich nie dagewesen. Für mich war das in Ordnung, ich hatte niemals das Gefühl, dass mir jemand oder etwas gefehlt hätte.

Das war allerdings nicht allein meiner Mom zu verdanken, da es in unserer Familie einige männliche Bezugspersonen gab, die den abwesenden Vater sehr gut ersetzten. Allen voran mein Opa Basri, ein stolzer Türke, sehr introvertiert und ruhig, aber unglaublich liebenswert. In seiner Stille lag eine Lautstärke, die ohrenbetäubender kaum sein konnte. Stundenlang trank er in seiner Stamm-Teestube mit anderen türkischen Freunden Tee und spielte Karten. Aber wenn ich bei meinen Großeltern war – und das war ich regelmäßig jeden Freitag und Sonnabend – war er immer für mich da. Wie die meisten Großeltern konnten auch meine nicht Nein zu mir sagen. Ich kann mich noch dran erinnern, dass mich mein Opa in der vierten Klasse mittwochs von der Schule abholte. Anschließend fuhren wir zu McDonald’s an der Luruper Hauptstraße, und ich durfte bestellen, was ich wollte. Das war in der Regel ein Hamburger Royal TS im Menü mit großen Pommes, ein Vanilleshake und zum Nachtisch ein Schoko-Donut. Wer sich also gewundert hat, warum ich vor ein paar Seiten vom kleinen dicken Kasim geschrieben habe – hier ist die Erklärung!

Für die sonstigen kulinarischen Höhepunkte war meine Oma Karin zuständig. Sie kocht so göttlich, dass ich mich immer gefragt habe, warum sie kein Fünfsterne-Restaurant führt. Ich bin mir sicher, dass alle Omas telepathisch miteinander verbunden sind, denn bei Oma isst es sich immer am besten (sorry, Mom). Ich hatte in meinem Leben das Glück, schon in einigen Luxusrestaurants essen zu dürfen. Aber für das Hühnerfrikassee meiner Oma würde ich alles andere stehen lassen! Wir hatten erst kürzlich ein schönes Erlebnis, als ich nach Hamburg zurückkehrte und meine Frau meine Familie in Deutschland kennenlernte. Wir waren zum Essen eingeladen. Oma hatte zur Vorspeise Karottencremesuppe zubereitet. Steffi wusste damit zunächst nichts anzufangen und rührte eher skeptisch mit dem Löffel in der Suppe. Aber als sie meine Muddi und mich schlürfen sah, traute sie sich auch. In der Sekunde, in der ihre Geschmacksnerven die cremige Perfektion aus der Schale wahrnahmen, guckte sie uns mit funkelnden Glitzerstern-Augen an wie die Anime-Charaktere.

Bei solch einem Genuss war es für mich normal, mein ganzes Gesicht in die Schüssel zu stecken, was meine Oma allerdings nicht gut fand, denn sie legte großen Wert auf gute Tischmanieren. Die waren ihr genauso wichtig wie eine anständige Allgemeinbildung. Jeden Sonnabend, wenn ich bei ihnen war, legte sie eine Platte mit klassischer Musik auf, dazu musste ich in meiner schönsten Schreibschrift einen Text abschreiben. Dafür gab sie mir immer ihren besten Füller. Ich musste die Spitze in ein Tintenfass tauchen und die Tinte in den Stift aufziehen. Die Freude und der Stolz im Gesicht meiner Oma haben mich ermutigt, ihr meine allerschönste Schrift zu zeigen.

Es gab allerdings nicht nur Hochkultur im neunten Stock des Hochhauses in der berüchtigten Sozialsiedlung Osdorfer Born, wo meine Großeltern lebten. Samstagmorgens schaute ich Kinder-RTL, bis das Programm zu Ende war. Dann ging es weiter mit »Knight Rider« oder »Baywatch« bei VOX, bis Opa irgendwann die Nase voll hatte und auf TRT International umschaltete. Da liefen stundenlang türkische Nachrichten, Quizsendungen oder Musik. Leider verstand ich nichts, weil bei uns zu Hause Deutsch gesprochen wurde. Türkisch habe ich nie gelernt. Nesrin kann zwar etwas Türkisch, ist aber leider auch nicht zweisprachig aufgewachsen. Mein Opa hat immer Deutsch mit seinen Kindern geredet. Meine Mom hat anfangs versucht, mich zweisprachig auf Englisch und Deutsch zu erziehen. Aber ich habe mich dagegen gewehrt und wollte nur Deutsch sprechen. Einige Jahre später, als ich in den USA auf die Highschool kam, habe ich das bitter bereut.

Beim Fernsehen durfte ich mich aus Omas Süßigkeitenschrank bedienen. Gummibärchen, Lakritz, Haribos und Schokolade – hätte es damals schon YouTube gegeben, hätte ich meinen eigenen Süßigkeiten-Review-Channel betrieben.

Zwei weitere wichtige Bezugspersonen waren meine Onkel Ali und Izzet, die zwei großen Brüder meiner Mutter. Ali ist, ähnlich wie sein Vater, ein eher ruhiger Mensch, der in unserer Familie der Erklärer ist. Für »Wer wird Millionär« wäre er der ideale Telefonjoker. Er weiß über alles Bescheid. Heute führt er mit seiner Frau Corinna eine Apotheke im Stadtzentrum Schenefeld, damals konnte er mir die ganze Welt so näherbringen, dass ich das Gefühl hatte, alles zu verstehen. Ali hat Geduld wie kein anderer und nimmt sich für alles die nötige Zeit. Aber ähnlich wie Clark Kent war er gleichzeitig auch eine Maschine. Er war so etwas wie mein erster Coach. Er nahm mich zum Boxen mit. Er selbst hatte es zum Hamburger Amateurmeister gebracht.

Izzet dagegen war der extrovertierte Gegenpart. Er macht jeden Tag zu einem besseren Tag, war aber auch der beste Gesprächspartner für ernste Konversationen. Ihn konnte ich jederzeit um Rat oder nach seiner Meinung fragen. Noch heute geht es mir besser, nachdem ich mit ihm telefoniert habe. Auch meinen Großonkel, der ebenfalls Izzet hieß, möchte ich erwähnen. Auch wenn ich ihn nie kennengelernt habe, erzählte mein Opa immer Geschichten über ihn. Zum Beispiel wie er es 1964 zum türkischen Meister im Speerwerfen gebracht hat. Wir sind keine große Familie, der Zusammenhalt ist dafür umso größer.

Der wichtigste Mensch in meinem Leben war immer meine Mom. Erst wenn man selbst Kinder hat, kann man verstehen, welche Sorgen und Ängste Eltern ausstehen müssen. Nesrin ist wirklich eine Original-Vollmaschine. Als alleinerziehende Mutter kämpfte sie sich viele Jahre durch den Dschungel des Alltags. Meist arbeitete sie nur halbtags, um so viel Zeit wie möglich mit mir zu verbringen. Ich habe so viele lebhafte Erinnerungen an den Spaß, den wir hatten, dass ich einfach nur unglaublich dankbar dafür bin, was für eine liebevolle, gut behütete und trotzdem freie Kindheit ich genießen durfte.

Das war mit Sicherheit nicht immer einfach für sie, denn ich hatte sehr viel Energie und brauchte ständig Beschäftigung. Bei so vielen Hummeln im Hintern war es nur eine Frage der Zeit, bis etwas passierte. Wenn wir im Kindergarten draußen spielen durften, waren wir Jungs meistens auf der großen Schaukel. Oft versuchten wir vom höchsten Punkt der Schaukel so weit wie möglich zu springen. Bei einem rekordverdächtigen Sprung flog ich so weit, dass ich auf einem Autoreifen landete, der im Hof lag. Dabei brach ich mir den Fuß, was mir mehrere Wochen einen Gips einbrachte und mich viele schöne Schaukelsprünge kostete.

Nesrin Edebali, Jahrgang 1970, schlanke, offensichtlich gut trainierte Figur, ist nicht der Typ Mensch, der sich selbst in den Fokus stellt. Sie ist der Ansicht, dass sie einfach Glück hatte mit ihrem einzigen Kind. »Sein fröhliches Gemüt hat es mir leicht gemacht. Kasim war wirklich immer gut gelaunt. Natürlich hat er Ecken und Kanten. Aber er ist ein gnadenloser Optimist. Außerdem hatte ich viel Rückendeckung von meiner Familie. Es war immer jemand da, der auf ihn aufpassen konnte«, sagt sie.

Hyperaktiv? Nesrin Edebali legt die Stirn in Falten, als sie diese Selbstbeschreibung ihres Sohnes hört. »Kasim war immer sehr selbstständig und autonom, und er hatte viel Energie. Wenn ich ihn aus dem Kindergarten abgeholt habe, wollte er sofort weiterspielen«, sagt sie. Aber hyperaktiv? »Eigentlich kennst du doch nur Schlafen, Essen und Trainieren«, sagt sie und grinst, während Kasim durch die Fotoalben blättert, die er auf der Couch im Wohnzimmer ausgebreitet hat.

Was ihr an Kasim besonders imponiere, sei sein Ehrgeiz und sein Durchhaltevermögen. »Er hat wirklich nichts geschenkt bekommen, sondern sich alles hart erarbeitet.« Natürlich habe es auch Phasen im Leben gegeben, in denen er auf nichts Lust hatte. »Aber ich muss ehrlich gestehen, dass er gar keine Chance hatte, dem Sport aus dem Weg zu gehen, denn das hätte ich ihm nicht durchgehen lassen«, sagt Nesrin Edebali, die als Kursleiterin beim Verein Aktive Freizeit arbeitet und selbst geturnt, Kampfsport betrieben und mit ihrem Sohn oft Basketball gespielt hat. Die gemeinsame Sportroutine sei für sie die schönste Zeit gewesen. »Gerade das Alter zwischen neun und zwölf ist sehr intensiv, da schauen sich Jungs viel von den Eltern ab. Und wenn man sie da packen kann, verliert man sie auch als Teenager nicht«, sagt sie.

Die Verbindung, die die beiden zusammenhält, bezeichnet Nesrin Edebali als »sehr ehrlich und voller Vertrauen. Aber es ist nicht so, dass wir nicht ohne einander können. Wir sind nicht abhängig voneinander.« Dass er Football als Beruf wählen würde, habe sie sich zunächst nicht vorstellen können, »vor allem, weil wir über die Möglichkeit, in die USA zu gehen, mal gesprochen hatten, als er etwa 15 war. Aber damals wollte er noch nicht«. Erst als sich die Möglichkeit eines Stipendiums auftat, sei bei Kasim die Erkenntnis gewachsen, dass aus dem Traum tatsächlich Realität werden könnte. Und als sie spürte, dass er nun überzeugt davon war, diesen Weg einschlagen zu wollen, bestärkte seine Mutter ihn, »denn nur wenn ein Kind wirklich an etwas glaubt, findet es die Kraft, alles dafür zu geben und zu investieren«.

Anfangs sei sie angesichts der Kosten eines Amerika-Abenteuers skeptisch gewesen, »weil ich nicht glaubte, dass wir uns das leisten können«. Aber als klar wurde, dass sie die Flugkosten aufbringen konnte, habe sie sich riesig für ihn über die Chance seines Lebens freuen können. Auch wenn das bedeutete, viele Kilometer voneinander getrennt zu sein. »Für mich war es wie ein Sechser im Lotto, dass er es geschafft hat, ein Stipendium zu bekommen. So eine Chance muss man einfach wahrnehmen, denn ein Highschool-Jahr kostet 42.000 Dollar, ein Jahr am Boston College 60.000. Wenn du das finanziert bekommst, solltest du nicht zögern«, sagte sie.

Selbstverständlich sei die Entfernung nicht immer leicht zu überbrücken, und dass ihr Sohn nie Heimweh bekam, habe sie anfangs getroffen. »Auf der anderen Seite zeigt das, dass er mit einer großen Offenheit und Neugier auf die Welt erzogen wurde, und letztlich bin ich natürlich glücklich darüber, dass er es schafft, sich so schnell auf andere Menschen einzulassen und heimisch zu werden.« Der einzige Herzschmerz, den die räumliche Trennung verursache, sei die seltene Chance, die beiden Enkeltöchter in den Arm nehmen zu können. »Umso mehr freue ich mich, dass er jetzt ein weiteres Jahr in Hamburg spielt und die Mädchen ein paar Monate hier sind«, sagt sie.

Wer Nesrin Edebali zuhört, versteht, warum aus ihrem Sohn jemand geworden ist, der sich mit den Besten seines Sports messen kann und dennoch nie die Bodenhaftung verliert, obwohl er gern im Mittelpunkt steht. »Kasim weiß, dass er sich niemals zu wichtig nehmen darf. Ich bin stolz auf alles, was er geschafft hat.« Anfangs sei es für sie befremdlich gewesen, dass sein Heimatverein Hamburg Huskies sein Footballfeld nach ihrem Sohn benannt hat, aber »das ist eine große Ehre. Es ist ein tolles Gefühl, seinen Namen bei Google Earth einzugeben und so das nach ihm benannte Stadion zu finden.«

Was aus ihrem Sohn nach der aktiven Karriere wird, darüber hat sich Nesrin Edebali noch keine Gedanken gemacht. »Der Football wird sicherlich nie ganz aus seinem Leben verschwinden. Kasim ist nicht der Mensch, der Plan B und C macht. Aber ihm passiert immer etwas Neues, das gut für ihn ist. Deshalb gibt es für mich keinen Zweifel daran, dass er seinen nächsten Weg finden wird.« Wo auch immer der hinführt: Seine Mutter wird an seiner Seite sein.

Das Einzige, was mir in meiner Familie manchmal gefehlt hat, waren Geschwister. Wobei ich der Vollständigkeit halber erwähnen muss, dass ich sieben Halbgeschwister in den USA habe, die ich allerdings erst kennenlernte, als ich in Amerika lebte. Andererseits hatte ich in Hamburg viele Freunde, die wie Brüder und Schwestern für mich waren. Im Blomkamp spielten wir viel auf der Straße, es waren immer um die 15 Kinder da. Wir spielten Räuber und Gendarm, Brennball oder Völkerball, machten im Sommer aus Fruchtzwergen Eis am Stiel, und sahen uns fast jeden Tag.

Auch wenn mein Cousin und meine Cousine mehr als zehn Jahre jünger sind und wir uns über 16 Jahre nur ein- bis zweimal im Jahr sehen konnten, haben wir ein cooles Verhältnis. Wieder in Deutschland zu sein und die verlorene Zeit nachzuholen, ist ein super Gefühl. Meine Familie ist klein, aber sehr fein. Deshalb schätze ich unsere Familienfeste sehr. Auch wenn das amerikanische Thanksgiving ein Highlight ist, an Oma Karins Gans mit Rotkohl und Kartoffelklößen an Weihnachten kommt niemand ran.

Zeit mit der Familie hält man oft schnell für selbstverständlich, aber heutzutage genieße ich jeden Moment mit der »Fam«. Die kleinen Momente sind es, an die ich mich bis heute erinnere. Gesellschaftsspiele wie »Mensch ärgere Dich nicht«, »Mühle« mit Opa und die einzigen beiden Spiele, die wir damals zu Hause hatten: Backgammon und Schach. Eine Sache, die ich immer genossen habe und wünschte, es hätte mehr davon gegeben, waren Reisen mit meiner Mutter. Wir hatten zwar nicht viel Geld, aber für schöne Urlaube hat sie gern etwas gespart. Ich erinnere mich an jeden einzelnen Trip. Im Jahr 1995 waren wir in Dänemark, zwei Jahre später habe ich zum ersten Mal den türkischen Teil meiner Verwandtschaft in Ankara und Antalya kennengelernt. 1998 besuchten wir Freunde in den USA, die beiden folgenden Jahre waren wir ebenfalls dort. Im Jahr 2000 besuchte ich in Atlanta mein erstes NFL-Spiel, Saints gegen Falcons. 2004 war ich mit meiner Mutter auf Mallorca.

Damals steckte ich in der rebellischsten Phase meines Lebens. Mit 14 hatte ich meine erste Freundin, und wie jeder andere Teenager auch war ich der Meinung, erwachsen genug zu sein, um zu machen, was ich wollte. Ich weiß noch, wie Nesrin einmal sagte, ich solle um 22 Uhr zu Hause sein. Und ich kann mich gut an die Enttäuschung in ihren Augen erinnern, als ich erst am nächsten Morgen um zehn vor der Tür stand. Auch wenn ich relativ viel Freiraum hatte: Kommunikation und Vertrauen waren ihre Bedingungen.

Grundsätzlich war ich als Jugendlicher aber kein großer Troublemaker. Natürlich baute ich Scheiße, brach nachts mit Kumpels ins Freibad Osdorf ein, um dort zu schwimmen oder kletterte auf Baugerüste, um von dort herunterzuspringen. Das übliche Zeug halt. Aber ich war nicht so der Partygänger. Mit der Reeperbahn konnte ich wenig anfangen, und auch in die damals bei uns schwer angesagte Disco Maxx in Wedel fuhr ich nur mit, weil ich nichts verpassen wollte. Mit Tabak und Alkohol hielt ich mich allerdings zurück, denn am nächsten Tag stand wieder das Gym auf dem Programm.

Mein einziges Erlebnis mit Zigaretten hatte ich in der sechsten Klasse, als nach der Schule alle hinten auf dem Schulhof heimlich rauchten. Einer fragte mich, ob ich auch eine wollte, und hielt mir eine Schachtel Marlboro light hin »Warum nicht, gib mal einen Zug«, sagte ich. Es schmeckte ganz anders, als es roch. Aber als ich dann an meinen Fingern schnupperte, rochen die sogar nach mehrmaligem Waschen noch so furchtbar nach Nikotin, dass ich Angst bekam, meine Mutter könnte etwas merken. Und weil ich wusste, wie enttäuscht sie gewesen wäre, war mein erster Zug gleichzeitig auch der letzte.

Von Alkohol hielt ich mich ebenfalls fern, auch wenn unsere Teenie-Discos und Geburtstagsfeiern mir immer Spaß machten. Aber wo Alkohol war, gab es Drama. In der sechsten Klasse fing es bei manchen mit Alkopops an. Alle um mich herum tranken ihren Smirnoff Ice. Ich fand, dass das ganz gut schmeckte, konnte aber nicht verstehen, was cool daran war, wenn regelmäßig irgendwer den Abend in eine Folge von »GZSZ« (»Gute Zeiten, schlechte Zeiten«) verwandelte oder kotzen musste. Je älter man wird, desto besser kennt man seine Grenzen. Zu einem guten Glas Wein sollte niemand Nein sagen müssen. Aber saufen bis zum Umfallen war nie meine Welt.

Ich war damals der vollen Überzeugung, dass nicht zu trinken und nicht zu rauchen den Unterschied ausmachen würde, um meine Ziele zu erreichen. Wenn mich bis heute jemand fragt, warum ich mir immer noch kein Bierchen gönne, antworte ich: »Ich habe als Jugendlicher damit angefangen, es zu lassen, und das hat für mich so gut funktioniert, dass ich es weiter durchziehe.«

Meine Schulzeit habe ich in zwiespältiger Erinnerung. Die Grundschule war voll okay. Ich war in der Klasse C an der Grundschule Wesperloh in Osdorf. C stand für cool, wie wir alle wissen, denn ich fand, dass wir die Coolsten waren und mit Frau Fitzl eine super Klassenlehrerin hatten. Als ich auf die Orientierungsstufe am Gymnasium Knabeweg kam, wurde es schwierig. In dieser Zeit fing die Schule an, mir komplett egal zu sein. Ich passte im Unterricht nicht auf, sondern laberte nur mit meinen Freunden. Das Einzige, was mir Spaß machte, war Sport. Leider hatte ich am Ende von Klasse sechs zu viele Vieren und Fünfen im Zeugnis, sodass es nicht fürs Gymnasium reichte.

Ich musste auf die Realschule Kroonhorst wechseln, mitten im Osdorfer Born. Kroonhorst war anders. Nach dem ersten Schultag gab es auf dem Schulhof eine Prügelei. Zwei Jungs schlugen derbe mit den Fäusten aufeinander ein. Um die hundert Kids standen drumherum, schauten zu oder feuerten sogar an. »Wo bist du hier bloß reingeraten«, dachte ich. Aber ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen und möglichst cool zu wirken.

Zwei Monate dauerte es, bis ich wusste, dass die Entscheidung für die Realschule Kroonhorst goldrichtig gewesen war. Auch wenn ich einen holprigen Start hatte, waren die Jungs in meiner Klasse alle Ehrenmänner beziehungsweise Ehrenjungs. Wir hatten eine überragende Klasse, eine richtig gute Gruppe, die zusammenhielt und in der es keinen Zickenkrieg zwischen Jungs und Mädchen gab. Über die Jahre wuchsen wir zu einer richtig engen Unit zusammen und wurden von kleinen Teenagern zu jungen Erwachsenen. Mit den meisten habe ich bis heute Kontakt. Zehn Jahre nach unserem Abschluss veranstalteten wir ein Klassentreffen, das super nice war.

Viele meiner besten Erfahrungen und Storys stammen aus dieser Zeit. Zum Beispiel unsere Klassenfahrt in der siebten Klasse, auf der ich meine erste Freundin hatte. Sie fragte mich: »Kasim, du hast schon mal ein Mädchen geküsst, oder?« Der nervöse 13-Jährige antwortete mit einem Fake-Grinsen: »Normal.« Ich sage euch: In dem Moment spürte ich mehr Druck als vor meinem ersten NFL-Spiel. Ein paar Tage, nachdem wir von der Klassenfahrt zurück waren, fragte sie mich, was los sei, sie hätte das Gefühl, ich beachte sie absichtlich nicht. Ich sagte: »Ich bin nicht bereit für eine Fernbeziehung.« Sie antwortete: »Kasim, du wohnst 15 Minuten entfernt, zwischen uns sind fünf Bushaltestellen.« Es ging mir wie den Seahawks an der Ein-Yard-Linie mit Marshawn Lynch im Backfield im Super Bowl gegen die Patriots: Der Moment war zu groß für mich. Nach neun Tagen war meine erste Beziehung beendet. Sie hat allerdings für immer einen Ehrenplatz in meinem Klassenfahrt-Märchen.

Ich glaube, Lehrer am Kroonhorst zu sein war damals nicht der beste Job unter der Sonne. Wir hatten nur einen Schüler ohne Migrationshintergrund in unserer Klasse, dazu mich. Der Rest der Bande kam aus Polen, Russland, der Türkei, Afghanistan, Syrien, Malaysia und so weiter. Wir hatten definitiv zu viel Spaß und waren ziemlich wilde Jungs. Wenn wir auf dem Schulhof zu viel Mist bauten, durften wir in den Pausen nicht mehr raus. Das dauerte aber meist nur zwei Tage, dann hatten wir drinnen so viel angestellt, dass wir auch nicht mehr in der Klasse bleiben durften. Und trotzdem hatten wir mit Herrn Kruse und Herrn Rennhack zwei Lehrer, die sich unglaublich für uns einsetzten. Den beiden war niemand egal, sie haben sich um jeden von uns gekümmert.

Es ist verrückt, was in der Zeit zwischen der siebten und zehnten Klasse abgegangen ist. Als ich in die Realschule kam, war ich fast noch ein Kind. Als ich sie verließ, war ich fast schon ein Mann. Die siebte Klasse war mein bestes Jahr, denn endlich waren meine Noten mal gut. Ich spürte, dass ich etwas erreichen konnte, wenn ich mir Mühe gab. Deshalb fing ich an, mehr in den Unterricht zu investieren. Ich muss Herrn Rennhack und Herrn Kruse tausendmal danken, denn sie wussten wirklich immer das Beste aus allen herauszuholen. Die langweiligsten Fächer wurden zu den besten Challenges. Schule machte auf einmal Spaß.

Natürlich blieb Sport mein Lieblingsfach. Wir waren eine sehr gute Sportklasse. Jedes Jahr gab es zwei Sporttage, an denen sich alle Klassen der Schule im Fußball und Basketball duellierten. Als erste siebte Klasse der Geschichte erreichten wir im Basketball das Finale. Zwar verloren wir am Ende, waren aber megastolz auf uns. In jedem meiner vier Realschuljahre zogen wir ins Finale ein, aber erst in der zehnten Klasse gelang uns der Sieg. Unsere Urkunde hängt noch heute in der Ahnengalerie der Schule.

Einmal schrieb ich eine Fünf im Diktat und war am Boden zerstört, weil ich mich sehr darauf vorbereitet hatte und es trotzdem in die Hose gegangen war. Da kam Herr Kruse zu mir und sagte, ich solle mir nicht den Kopf zerbrechen, schließlich habe jeder mal einen schlechten Tag. Er wisse ja, dass ich hart für die Schule arbeite.

In der achten Klasse hatte ich leistungsmäßig einen Durchhänger. Ich dachte, ich würde mit weniger Aufwand durchkommen, und ich wollte auch nicht dauernd besser sein als meine Klassenkameraden. Also schaltete ich einen Gang zurück. Herr Kruse und Herr Rennhack bemerkten das. Sie fragten mich, was ich später beruflich machen wolle. »Ich werde Footballprofi«, sagte ich. »Aber was, wenn das nicht klappt?«, fragten sie. »Doch, ich werde Footballprofi«, sagte ich, als könne es daran keinen Zweifel geben. »Aber du brauchst gute Noten, wenn du es nach Amerika schaffen willst, Kasim. Und wir wissen, dass du es besser kannst, als das, was du gerade ablieferst. Wir wissen, dass noch mehr in dir steckt, als du uns zeigst. Sich anzustrengen und gute Noten zu schreiben ist nichts, was dich in irgendeinem Sinn uncool macht, also gib ruhig Gas!«

Ich dachte darüber nach und stellte fest: Sie hatten recht. Von da an arbeitete ich wieder so hart, wie es nur ging. Es ist viel wichtiger, das Beste aus sich herauszuholen und sich treu zu bleiben statt sich zu verstellen und sich dabei zu verlieren. Zu kapieren, dass du nicht wirklich dein Leben lebst, wenn du nur versuchst, anderen zu gefallen, war eine wichtige Erkenntnis für mich. Dafür danke ich meinen Lehrern in Klasse 8 an der Realschule Kroonhorst. Diese Erkenntnis hat mir im Übrigen auch später bei manchen Weichenstellungen geholfen.

Kapitel 2 feat. Sebastian Schulz

Wie ich mich in den Football verliebte

Die meisten NFL-Spieler erklären gerne, wie ihnen Fußball, Basketball, Baseball oder Wrestling die notwendige Basis gegeben haben, um im Football erfolgreich zu sein. Wenn ich Menschen erzähle, dass ich vieles, was ich im Football erreicht habe, dem Kunstturnen verdanke, ernte ich meistens fragende Blicke. »Warum Turnen?« »Weil meine Mutter und meine Oma mich zum Turnen mitgenommen haben«, antworte ich dann. »Aber warum hast du als Junge geturnt?«, kommt dann oft zurück. Besonders in Amerika.

Deshalb sage ich es an dieser Stelle ganz deutlich: Turnen war die Grundlage für jeden Erfolg, den ich im Sport hatte. Die Beweglichkeit, Körperspannung und Koordination, die du dir beim Kunstturnen aneignest, werden weitgehend unterschätzt. Ich bin froh, dass Nesrin mich für Jahre zum Kinderturnen in der Halle im Osdorfer Born geschickt hat. Jeden Freitag ging es da rund, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich liebte es, mich jede Woche an neue Bewegungen heranzutasten und verschiedene Moves auszuprobieren.

Bis heute lasse ich mir keine Chance entgehen, irgendwo im Handstand zu stehen oder meinen Körper mit einer Radwende durch die Gegend zu wirbeln. Am Anfang traust du dir einen Vorwärtssalto nicht so leicht zu, aber wenn man sich einmal überwunden hat, ist man voll drin. Auch wenn ich ab und zu vergesse, dass ich ein 110-Kilo-Mensch bin und keine Feder: Meine Knie und mein Rücken haben kein Problem damit, mich daran zu erinnern.

Beim Turnen habe ich außerdem gelernt, richtig zu fallen. Einige meiner Football-Coaches haben diese Fähigkeit in Besprechungen vor dem Team hervorgehoben. »Edebali, that’s a great job falling!« Natürlich lachen die Jungs dann erstmal, wer will schon stolz darauf sein, beim Football hinzufallen? Was die Trainer meinen, ist die Fähigkeit, direkt nach dem Fallen wieder auf die Füße zu kommen. Während eines Footballspiels springen dir die Gegner in die Knie, während zwei weitere versuchen, dich auszuknipsen. Direkt wieder auf die Füße zu kommen statt nach einer Blutgrätsche auf dem Feld liegen zu bleiben, kann einen großen Unterschied machen. Hinfallen und wieder aufstehen, das ist im übertragenen Sinn auch eine Metapher für das Leben. Beim Kinderturnen lernte ich diese Grundlage. Ich würde es allen Eltern empfehlen, mit ihrem Nachwuchs zum Turnen zu gehen.

Immer einmal mehr aufstehen als zu Boden gehen – das ist auch der Grundsatz im Kampfsport. Und Kampfsport war in meiner Kindheit und Jugend meine zweite Leidenschaft. Meine Mutter trainierte Mitte der 1990er-Jahre Dacascos Kung-Fu. Allerdings fand ich Karate cooler und ging deshalb 1996 erstmals in die Kyokushin-Karateschule. Das Training war zweimal in der Woche, und ich war schnell heiß darauf, zu kämpfen.

Im Karate gibt es zwei Disziplinen: den Formenlauf Kata und den Zweikampf Kumite. Im Kata schaffte ich es bei den Hamburger Meisterschaften auf den vierten Platz. Kumite war härter.

Ich erinnere mich an meinen ersten Kampf. Ich bekam richtig auf die Nuss. Mein Gegner erwischte mich so hart auf dem Solarplexus, dass mir die Luft wegblieb. Die Trainer boten mir an, abzubrechen, aber zwischen dem Luftschnappen presste ich irgendwie heraus, dass ich nicht aufgeben wollte. Bis heute kann ich sehr schlecht aufgeben, auch wenn das manchmal die bessere Entscheidung wäre. Dank meiner Mom mangelte es mir nie an Selbstbewusstsein, und jede Niederlage gab mir noch mehr Motivation, besser zu werden.

Neben dem Karate gehörte mein Herz aber auch dem Boxen. Mein Onkel Ali hatte es im Faustkampf zum Hamburger Meister gebracht. Als ich 14 war, nahm er mich ins Krafthaus nach Schenefeld mit. Der Eigentümer und Coach hieß Jens Appel, und ich glaube, er weiß gar nicht, wie sehr ich zu ihm aufgeschaut habe und ihn als Trainer und Menschen bis heute schätze. Kennt ihr das Sprichwort »Home away from home«? Das Krafthaus war mein »Gym away from the gym«. Immer wenn ich nach Hause kam, ging es direkt nach Schenefeld zu Jens.

Onkel Ali ist ein Perfektionist. Für ihn ist die richtige Technik Voraussetzung, bevor man den ersten Schlag landet. Er weiß, dass es nicht auf rohe Gewalt ankommt, sondern auf die richtige Ausführung. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich das Wort »geschmeidig« gehört habe und auch Muhammad Alis Ausspruch »Float like a butterfly, sting like a bee«. Anders als (Onkel) Ali nahm mich Jens gerne mit in den Ring. Jeden Sonntag ging es mit meinem guten Freund und heutigen Sea-Devils-Teammate Miguel Boock, seinem Vater Helmut »Memo« Lässig und Jens zum Sparring. Einfach, damit ich nicht vergaß, dass es immer jemand Stärkeren gibt.

Meine Football-Mentalität habe ich mir durch das Boxen angeeignet. Genauso wie das Wissen, dass es nicht darauf ankommt, einen Hit mit maximaler Härte durchzuziehen, sondern mit sauberer Technik und Geschmeidigkeit. Nur die garantiert ein optimales Resultat. Beim Boxen kommt die Schlaghärte aus den Beinen und der Hüfte, und genau das gilt auch für Football. Ob auf der Highschool, im College oder in der NFL – ich war nie der Stärkste. Aber wenn deine Technik präzise ist, kannst du trotzdem der Beste sein, denn um den Gegner bestmöglich zu hitten, kommt es auf das perfekte Zusammenspiel von Technik und Kraft an.

Boxen ist in meinen Augen zudem die beste Schule für Gelassenheit und Konzentration. Alle Sinne müssen in jeder Sekunde geschärft sein, denn dir steht jemand gegenüber, der dich mit seinen Fäusten ins Schlummerland schicken will. Oder mit den Worten von Mike Tyson: »Jeder hat einen Plan, bevor er ins Gesicht geschlagen wird.« Mit der Balance zwischen Gelassenheit und Aggressivität verhält es sich genau wie beim Football. Selbst wenn du ab und zu einen ins Gesicht bekommst, musst du konzentriert bleiben und deinen Plan weiterverfolgen. Ich kenne genügend Footballspieler, die ihren Plan nach dem ersten Hit über Bord werfen.

Ob der Passrush-Gameplan meines Coachs als Defensive End oder der Box-Gameplan von Onkel Ali – beide waren fast identisch. Die ersten drei Runden tastest du dich ab und schlägst mit einem schnellen Jab – im ersten Quarter schaust du, wie der Gegner auf deinen Speed Rush reagiert. Die nächsten Runden gehst du zum Körper und verteilst Bodyshots, die dem Gegner schmecken – im zweiten Quarter kennt er deinen Speed, also gibst du ihm Powermoves. In der zweiten Kampfhälfte attackierst du ihn aus ungewohnten Winkeln, wechselst die Auslage und bereitest deinen Knock-out-Punch vor – in der zweiten Spielhälfte weiß der Gegner nicht, ob Speed oder Power kommt, und du lässt ihn im Ungewissen.

Sobald er zu wissen glaubt, was kommt, gibst du ihm etwas anderes: Knock-out! Two-Minute-Warning, die Offense hat den Ball und die Defense braucht ein Big Play. Der Quarterback steht acht Yards tief mit dem Ball und denkt, er hat Zeit zu werfen. Der O-Liner denkt, er weiß genau, was kommt: Spin Move, Quarterback-Sack, Game over! Wie oft habe ich Ali dafür im Stillen auf dem Footballfeld gedankt!

Auch in Einzelsportarten wie Tennis, Boxen oder Karate ist es wichtig, ein gutes Team zu haben, um dich weiterzuentwickeln. Aber American Football hatte auf mich eine magische Anziehungskraft. Die erste Weisheit, die ich im Team lernte, hieß: »Allein bist du schnell, zusammen gehst du weit!« Mein Interesse an verschiedenen Sportarten wuchs. Speziell nach 1998. Jedes Kind wollte nach dem Hype bei der Fußball-WM in Frankreich die Nummer neun sein wie das Phänomen Ronaldo. Und im gleichen Jahr holte sich Michael Jordan seinen sechsten NBA-Ring.

Das Funkeln in meinen Augen brachte Nesrin dazu, vor dem Turnen jeden Freitag mit mir auf den Platz vor der Sporthalle zu gehen und mir Basketball beizubringen. Sternschritt, Korbleger – mein erster Traum war, wie Jordan in der NBA durch die Luft zu fliegen und den Ball in den Ring zu stopfen. Wenn in der Schule im Sportunterricht Basketball gespielt wurde, kamen alle Jungs in normalen Sporthosen und -shirts. Für mich war Sportunterricht mein persönliches NBA-Finale. Kopfband, Jordan-Sneakers, Shooter-Sleeve und ungefähr 21 weitere Schweißbänder und ich war bereit, jeden Move herauszuholen, den ich bei YouTube gesehen hatte. »Kann bitte jemand Footlocker seine Schaufensterpuppe zurückgeben«, hieß es dann. Auch wenn es mit der NBA nicht klappen sollte, ist die Liebe zum Basketball noch immer vorhanden.

Mein Weg in den Football begann 1999. Ein Freund meiner Mom spielte damals bei den Hamburg Huskies. Nachdem ich mir das erste Mal ein Livespiel angesehen hatte, wollte ich direkt einen Helm und eine Rüstung anziehen. Im Sommer 1999 waren Muddi, er und ich im Hamburger Stadtpark. Dort trainierten auf einer großen Wiese die Flag Devils. Für mich war das überwältigend, die Männer sahen aus wie eine amerikanische Armee-Unit. Im Herbst ging ich mit besagtem Freund zum ersten Mal zum Training bei den Huskies. Auch wenn das Team dort eher aussah wie die Unit von Major Payne, war es Liebe auf den ersten Blick! In meinem ersten Training produzierte ich gleich eine Interception, weil ich den Ball, nachdem ich ihn gefangen hatte, direkt zum Gegner weiterreichte: Aber beim kleinen dicken Kasim hatte es gefunkt. Und so nahm alles seinen Lauf.

Damals gab es im Jugendfootball noch eine Altersgrenze: Erst mit 15 durfte man Tackle Football spielen, vorher war Flag Football angesagt. Ich bekam das Shirt mit der Nummer 42. Mit der 42 verband ich nichts, aber hey, Hauptsache, ich hatte ein Shirt! Ich war 1,45 Meter groß, 60 Kilo schwer, durch meine Erfahrungen beim Karate und Turnen recht athletisch, sah aber dank Fastfood und Süßigkeiten nicht so aus. Ich konnte offenbar ganz passabel im Weg stehen, also wurde ich als Middle Linebacker eingesetzt. Das ist das Schöne am Football: Für jeden gibt es eine Position, auf der er sich nützlich machen kann. Egal, ob du klein, groß, dick, dünn, schnell oder langsam bist – in der Football-Familie findet jeder seinen Platz.

Mein erstes Scrimmage fand im Frühjahr 2000 bei den Kiel Baltic Hurricanes statt. Ich war mit allem komplett überfordert. Es war einfach zu viel für mich. Aber ich war bereit, zu lernen und Gas zu geben. Als es nach dem Wintertraining in der Halle raus auf den Trainingsplatz am Steinwiesenweg in Hamburg-Eidelstedt ging, war es Zeit für mein allererstes Paar Stollenschuhe. Nike? Reebok? Adidas? Nein, 60 Prozent Rabatt auf schwarzweiße, namenlose Stollenschuhe für 19,99 D-Mark. Stolz wie Oskar wollte ich meine neuen Schuhe gleich zur Schule anziehen, aber Nesrin hinderte mich daran.

»You don’t have to get ready if you are always ready.« Ich war jederzeit bereit für jeden Football-Drill. Auf Maulwurfshügel war ich allerdings nie vorbereitet. Im Football wird Distanz in Yards gemessen, aber auf dem Platz am Steinwiesenweg hieß es statt »ten yards back« immer »ungefähr zwei Maulwurfshügel zurück«.

Bei meinem ersten Training im Freien gab das Hamburger Wetter wieder mal alles. Es war dunkel und windig, es regnete von allen Seiten. Das Flutlicht dagegen kam nur von einer Seite, aber ich hatte einen Mordsspaß und wusste: Das ist mein Sport. Mit Jens Schuster hatte ich zudem den besten ersten Trainer, den ich mir hätte wünschen können. Es ist höllisch viel Arbeit, elf- und zwölfjährigen Kindern Football beizubringen. In der NFL musst du Dinge zehnmal sagen, bis sie einmal klappen. Beim Jugend- und Flagfootball musst du es tausendmal sagen. Aber Jens liebte den Football so sehr, dass er die Geduld dafür aufbrachte. Er und sein Kollege Neil Sintim-Aboyage waren meine ersten Vorbilder.

Ich erinnere mich an das erste Trainingslager vor dem Saisonstart. An dieses Kribbeln im Bauch jeden Morgen und vor jeder Trainingseinheit. An die Nervosität, alle Spielzüge aus dem Playbook in- und auswendig zu kennen. Auch wenn es nur vier statt der hundert in der NFL waren – damals war es einfach pure Freude.

Ich hoffe, es liegt nicht an den Tausenden Hits, die ich in meinem Leben abbekommen und ausgeteilt habe, aber an die ersten Jahre mit den Huskies habe ich nicht mehr viele Erinnerungen. Allerdings erinnere ich mich noch daran, wie stolz ich war, zu den Flag Huskies zu gehören. Der Einzige, der noch stolzer war als ich, war mein Opa. Er brachte mich damals oft zum Training. Wenn ich ihn anrief, liefen unsere Gespräche immer nach demselben Muster: »Opa, ich muss zum Training, glaubst du, du kannst mich fahren?« »In 30 Minuten da«, antwortete er mit dem stärksten türkischen Akzent, den ihr euch vorstellen könnt. Jedes Mal war er auf die Sekunde genau schon nach 20 Minuten da. Umso erstaunlicher, da die ganze Stadt für ihn eine Tempo-30-Zone zu sein schien. Sein Motto: »Lieber langsam fahren als nie ankommen!«

Ein bis zwei Schachteln Zigaretten am Tag waren für meinen Opa normal. In seinem grünen Corsa roch es wie in einer finsteren Kiezkneipe. Nur wenn ich mit im Auto saß, ließ er die Hände von den Kippen. »Kasim, diese Luft nicht gut, du musst gesund bleiben«, sagte er. Insbesondere in meiner Jugendzeit wurde ich oft von anderen Jungs nach Zigaretten gefragt. »Du riechst wie ein Aschenbecher, erzähl doch nichts«, sagten sie, wenn ich ihnen antwortete, ich sei Nichtraucher. Egal, was man im Auto anfasste, den Geruch wurde man tagelang nicht los. Aber mich störte das nicht. Ich liebte die Fahrten mit meinem Opa.

Nachdem ich 2001 zwölf Jahre alt geworden war, hatte ich endlich meinen ersten Wachstumsschub. Ich knackte die 160 Zentimeter, wurde größer, schneller und stärker. Ich wurde zu einer neuen Version meiner selbst und entwickelte mich zu einem wichtigen Bestandteil der Flag Huskies. Damals wurden die Grundprinzipien meines Lebens geschaffen: Freundschaft, Loyalität, Teamgeist, Disziplin. Das Miteinander im Verein war überragend, zu jedem Heimspiel zauberten die Eltern ein Büffet mit Corny-Schokoriegeln, Äpfeln, Orangen und einem Jahresvorrat an Gatorade, sodass ich manchmal gar nicht wusste, ob ich wegen des Spiels hinfuhr oder wegen des Essens.

Wer den Film »Little Giants« kennt, bekommt eine Ahnung davon, wie es bei uns zuging. Wir waren bei Weitem nicht das beste Team, aber wir hatten auf jeden Fall den meisten Spaß. Spaß stand bei den Hamburg Flag Huskies immer im Mittelpunkt.

Damals hatte ich eigentlich ständig einen Football dabei. Ich war verrückt nach dem Sport, wollte immer und überall den Ball werfen. Zweimal in der Woche wurde trainiert. Meinetwegen hätte es jeden Tag sein können. Nur das Lauftraining war nichts für mich. Wenn wir am Steinwiesenweg Runden drehen mussten und der Letzte die gesamte Gruppe im Sprint überholen sollte, hätte ich mich am liebsten irgendwo im Busch versteckt.

In Sachen Fitness hatte ich noch Luft nach oben. Für die Hamburger Flag-Auswahl reichte es zum Glück. 2002 erhielt ich zum ersten Mal die Einladung zum Try-out. Ich schaffte 15 Push-ups, andere pumpten locker 50. Trotzdem wurde ich ins Team berufen und war sehr stolz, zu den besten Spielern Hamburgs zu gehören.

Selbstbewusstsein ist im Football sehr wichtig, gerade in jungen Jahren. Ein Zitat von Konfuzius hat mir auch später oft geholfen: »Der Mann, der sagt, er kann es, und der Mann, der sagt, er kann es nicht, haben beide recht.« Ich wollte im Huskies-Team der Go-to-Guy sein und änderte meine Trikotnummer von 42 auf 1. Nach dem Vorbild von Arnold Schwarzenegger mit seinem berühmten Spruch »Arnold is Numero Uno«, wollte ich das gleiche Statement setzen, wenn unsere Gegner die Nummer 1 der Huskies zu Gesicht bekamen.

Zum Glück schienen auch die Coaches mit meiner Entwicklung zufrieden zu sein und trauten mir Schritt für Schritt zu, Playmaker zu werden. Weil ich weit werfen konnte, wurde ich 2003 Quarterback. Ich konnte zwar nur zwei Routen werfen, tief oder Hitch, aber das genügte, um meine Mitspieler in Szene zu setzen. Mein QB-Coach war Marcus Kück, der bei den Elmshorn Fighting Pirates spielte. Die Coaches aus dem Tackle-Jugendteam suchten nach Talenten, und so lernte ich Coach Schulz kennen, der ab und an beim Flag-Team aushalf. Sebastian Schulz spielte im Herrenteam der Huskies als Defensive Back. Ich schaute mir damals so oft wie möglich die Herrenspiele an und wusste deshalb, wer er war. Und ich freute mich natürlich, dass er ein Auge auf mich geworfen hatte.

Obwohl er erst 45 Jahre alt ist, kann Sebastian Schulz auf fast 25 Jahre Erfahrung im Coaching zurückblicken. Seit 2001 ist der Bauingenieur Cheftrainer der U19 der Hamburg Huskies. In über 20 Jahren hat er eine Reihe an Talenten kommen und gehen sehen. Er kann einschätzen, ob jemand das Potenzial besitzt, Football zu mehr als einem Hobby werden zu lassen. »Kasim habe ich damals direkt wahrgenommen, weil sich sehr schnell zeigte, dass er ein Leistungsträger werden würde. Er war anfangs zwar der Jüngste und Kleinste, aber man konnte sehen, dass er ein natürlicher Athlet war, der das Talent mitbrachte, Spielsituationen ein paar Sekunden vorauszuahnen. So etwas kann man sich nur sehr schwer aneignen. Man hat es oder nicht, und er hatte es«.