3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FINN Books Edition FireFly

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

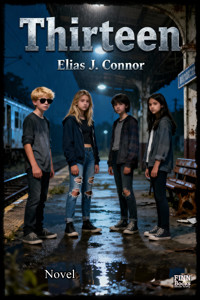

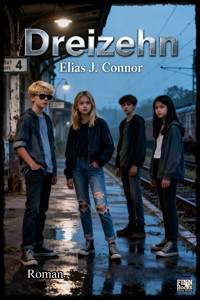

Dreizehn Jahre alt – und schon Anführer einer Bande von Straßenkindern. Jorn kennt nur die Nacht, den verfallenen Bahnhof als Zuflucht und die harte Logik des Ghettos. An seiner Seite: Nala, die stärker wirkt, als sie sich fühlt; Boris, der schweigend Wunden verbirgt; und Rosita, die mit spitzer Zunge und noch schärferem Mut die Gruppe zusammenhält. Was als Mutprobe und kleiner Diebstahl beginnt, wird schnell zur Spirale aus Macht, Angst und falscher Freiheit. Zwischen gestohlenen Mopeds, Gangs, heimlicher Sehnsucht und den blauen Flecken eines Familienalltags lernen die vier, wie dünn die Grenze zwischen Zusammenhalt und Zerfall sein kann. Liebe, Loyalität und Verrat liegen nah beieinander – und jede Entscheidung kostet. „Dreizehn“ ist ein unversöhnlicher, knallharter und emotionaler Roman über Kindheit an der Kante: über den Hunger nach Anerkennung, über Freundschaften, die tragender sind als jede Familie – und über die Wahrheit, die Jugendliche erleben, wenn sie zu früh erwachsen werden müssen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Elias J. Connor

Dreizehn

Widmung

Für meine Freundin.

Muse, Vertraute, wahre Liebe.

Danke, dass es dich gibt.

Kapitel 1 - Der Bahnhof

Es ist Nacht, und der Bahnhof schläft nicht so sehr, er atmet nur anders. Die Lampe über dem Bahnsteig flackert, als hätte jemand mit schwacher Hand ein längst vernageltes Licht gestochen. Wind zieht durch die zerbrochenen Fenster, ein kalter Atem, der Papierfetzen und Plastikbeutel wie kleine Vögel weiterträgt. Aus der Ferne bellt ein Hund, dann hallt das Geräusch durch die leeren Gleise wie ein Warnruf. Vier Gestalten bewegen sich durchs Halbdunkel und sind im Mondlicht kaum mehr als Schatten; trotzdem kennt jeder, der hierherkommt, ihre Silhouetten. Sie sind die Kinder des Bahnhofs, die Besitzer einer Ruine, die ihnen mehr Heimat ist als jeder Ort mit geschlossenen Türen.

Jorn geht voran. Er ist dreizehn Jahre alt, und seine Schultern tragen die Haltung eines älteren Mannes. Sein Gesicht ist schmal, die Kinnlinie hart, die Augen dunkel wie Nadeln; er trägt eine Jacke, die zu groß wirkt, weil die Ärmel über seine Hände rutschen, aber gerade das macht ihn größer. Die Coolness, sagt man, sitzt ihm im Nacken wie ein Schal – er trägt sie mit der Selbstverständlichkeit eines Jungen, der gelernt hat, dass Haltung manchmal wichtiger ist als Essen. Manchmal, wenn er in den Spiegel schaut – wenn er überhaupt noch in einen Spiegel schaut – ist da ein Junge, der zu oft allein bleibt. Aber das erzählt er niemandem. Die anderen glauben lieber das Bild, das er ihnen zeigt: ruhig, unverletzlich, unerschrocken.

Nala geht neben ihm. Sie trägt einen dicken Pullover und Jeans, die Knie sind aufgerissen, wie so oft. Das Haar trägt sie offen, leicht verwuschelt. Sie geht mit festen Schritten, als wolle sie jeden Moment loslaufen, doch ihre Augen kommen immer wieder zu Jorn, als wären sie ein Magnet, als wäre er ein Kontinent und sie der einzige Mensch, der Land berühren darf. Ihre Mundwinkel spielen oft mit einem Lächeln, doch in ihren Blicken liegt etwas anderes: warme Bewunderung, die sich beinahe nahtlos an Sorge anschmiegt. Sie sieht in Jorn nicht nur den Anführer; sie sieht denjenigen, der wacht, wenn Schlaf unmöglich ist, den, der einen Plan hat, auch wenn er nur aus Mut besteht. Nala ist stark, aber nicht ohne Angst. Ihre Stärke ist die, die sich aus innerer Zähigkeit speist: sie hat gelernt, aufzustehen, also steht sie auf.

Boris schiebt die Kapuze tiefer ins Gesicht. Er ist immer eine halbe Stufe hinter den anderen, als wolle er nicht ganz zu ihnen gehören, aber er gehört dazu. Seine Augen sind wachsam, oft starrt er in die Ecken, wo andere Unruhe vermuten. Er spricht wenig. Wenn er es tut, hat jedes seiner Worte Gewicht, wie etwas, das er sorgsam zusammensucht, bevor er es ausspuckt. Seine Hände verbergen etwas in einer Tasche – ein Stück Papier vielleicht, oder Blei, oder ein kleines Geheimnis. Manchmal sieht man das Zucken an seiner Lippe, wenn etwas zu laut wird, wenn Stimmen zu nahe kommen. Es sind die Nachklänge einer Welt, die ihm weh getan hat. Boris trägt Verletzungen, die man nicht immer sieht, und das Schweigen ist seine Rüstung.

Rosita ist die letzte. Sie hat die Arme verschränkt, immer. Ihre Augen sind spitz wie Nadeln, ihr Mund ist eine Linie, die selten weich wird. Ihr Spott ist scharf, ihr Humor meistens bitter, als würde sie mit ihm das Salz der Welt abschlecken. Sie ist die, die eine Tür eintritt, wenn es nötig erscheint, und die erste, die sagt, was alle denken, aber keiner ausspricht. Sie schützt die Gruppe mit einem Zorn, der oft nicht so sehr laut ist wie beständig. Rosita trägt Narben, kleine, unscheinbare Zeichen eines Lebens, das sie nicht gefragt hat. Sie ist zornig, aber sie hat einen Anker im Kopf: Freundschaft bedeutet für sie mehr als Coolness. Dafür setzt sie sich ein, oft ohne Worte. Sie ist die Jüngste in der Clique, fast noch zwölf.

Der Bahnhof ist ihr Hauptquartier, eine Ruine mit Namen und Geschichte. Früher rollten hier Züge, Menschen kamen an und gingen. Jetzt klaffen Wände, Wellen des Putzes fallen ab, und Schienen sind mit Rost überzogen; dazwischen wächst Moos, wie Gras auf einer ehemaligen Straße. Auf den Wänden prangt Graffiti in grellen Farben, Slogans, Namen, Herzen mit Pfeilen – die Kunst von denen, die noch etwas formulieren wollen, auch wenn niemand mehr zuhört. In einer Nische steht ein alter, halb zerrissener Couchsessel, sein Stoff löchrig, die Federn treten hervor wie kleine weiße Knochen. Daneben ein Tisch aus Sperrholz, ein Glas, ein paar leere Dosen, eine Schachtel Streichhölzer. An der Wand hängt ein Poster eines längst vergessenen Popstars, die Augen von ihm sind wie ausgeblichenes Glas. Der Geruch von Öl, Urin und Fett mischt sich mit dem kalten Duft der Nacht; irgendwo tropft Wasser und macht ein monoton rhythmisches Geräusch, das ihnen wie ein Taktstock vorkommt.

Jorn bleibt stehen, legt eine Hand auf das Holz der Couch, fühlt die raue Oberfläche und lässt seine Finger dort ruhen, als prüfte er, ob das, was sie Nacht für Nacht behaupten, nicht doch nur eine Illusion ist. Nala lehnt sich gegen die Wand, die Schultern entspannt, als würde sie hier etwas finden, das sie bei der Hand nehmen könnte. Boris zieht die Kapuze zu, die Augen auf eine dunkle Ecke gerichtet. Rosita dreht sich, mustert den Raum, sucht nach Schwachstellen, Schutzplätzen, Möglichkeiten, die Flucht zu organisieren, falls es nötig wird.

„Kein Laut heute“, sagt Jorn. Seine Stimme ist ruhig, ein Ton, der Anweisung ist und Befehl, obwohl sie nur Freunde sind. Es ist nicht die Autorität eines Erwachsenen, eher die eines Jungen, der gelernt hat, dass Ruhe mehr sagt als Panik. „Wir teilen das Feld. Zwei drüben, zwei hier.“ Er nickt und zeigt mit dem Kinn zur anderen Seite des Bahnsteigs, wo die Schatten dicker sind.

Nala schiebt eine Strähne hinter ihr Ohr.

„Ich nehme den Turm“, sagt sie, „von dort sieht man die ganze Straße.“

Ihre Stimme verrät Aufregung, aber auch Stolz; sie mag die Verantwortung, auch wenn sie heimlich hofft, dass ihre Blicke oft auf Jorn fallen, wenn er nicht hinsieht.

„Ich geh' auf die Schienen“, murmelt Boris. Er versucht, es beiläufig klingen zu lassen, doch seine Augen verraten, dass er die Nähe zu den Gleisen nicht ohne Grund sucht: dort fühlt er sich sicher, als wäre das Klappern der Schienen ein Herzschlag, mit dem zu arbeiten weniger weh tut als das Gedachte.

Rosita schnaubt, ein freches Geräusch.

„Ich bleib' hier. Wenn einer von uns angeklopft wird, dann werde ich mit ihm reden. Oder zumindest schreien.“ Sie lächelt kurz, nur mit einer Seite des Mundes, und für einen Moment ist sie weniger wütend als furchtbar lebendig.

Sie verteilen sich so, wie sie es tausendmal geübt haben, ohne dass ein Erwachsener es jemals gesteuert hätte. Die Nacht nimmt sie auf, als seien sie alte Bekannte. Sie hören die Stadt atmen: ein Auto, das in der Ferne aufflackert, dann wieder verschwindet; Schritte, so weit weg, dass sie fast imaginär scheinen; das gelegentliche Klingeln von zerbrochenem Glas, das unter einem spitzen Windstoß tanzend niedergeht. In dieser Stadt, die ihnen nichts schenkt, ist jedes Geräusch entweder Gefahr oder die Bestätigung, dass sie noch existieren.

„Wenn Mut keiner ist, dann ist es Wahnsinn“, sagt Rosita leise, so dass nur Boris es hören kann. Boris nickt ohne zu sprechen. In seinen Augen blitzt kurz etwas wie Zustimmung, und dann verschwindet es wieder.

Jorn denkt an seine Mutter. Er denkt daran, wie sie manchmal in der Wohnung sitzt und die Fensterläden offen lässt, als warte sie auf jemanden, der nie kommt. Er denkt an halbvolle Flaschen, an Papier und Zigaretten, an das Husten, das durch seine Nächte hallt. Gedanken sind selten bei ihm, doch sobald sie auftauchen, drängen sie das Bild des Bahnhofs in die Ferne, so wie Nebel die Konturen eines Schiffes. Jorn hat gelernt, sein Herz im Kofferraum eines gestohlenen Mopeds zurückzulassen – unauffällig, unten, als könne es so niemandem weh tun. Er hat gelernt, dass Erschöpfung und Coolness die gleiche Rüstung sind. Und er hat gelernt, dass manchmal ein Diebstahl weniger bedeutet als ein Blick, der sagt: Du bist nicht allein.

Nala hat das bemerkt. Sie beobachtet ihn, wenn er allein wirkt, und in ihrem Inneren wächst eine stille Entschlossenheit, die kaum mehr ist als ein Flüstern. Sie will die Lücken in ihm füllen, will nicht wissen, ob er das möchte. Zwischen ihnen schwebt eine unsichtbare Linie: sie ist die, die geben will, er ist der, der sich hält. Doch die Nähe schmerzt, weil Jorn niemals leichtfertig Dinge annimmt, die Zuneigung heißen.

Boris zieht langsam einen Fetzen aus seiner Tasche, gefaltet, zusammengerollt, als bestehe er aus dünnem Papier. Es ist eine Zeichnung. Nicht viele wissen, dass Boris zeichnet. Er ist nicht der Typ, dem man Kunst zutraut; er ist der Typ, der schweigt. Aber seine Handschrift ist anders: auf dem Papier ist ein Bahnhof gemalt, nicht dieser, sondern so, wie er sein sollte – mit festen Fenstern, mit Glanz auf den Schienen, mit Menschen, die lachen. In der Zeichnung sind die Kinder wie Figuren, die kleiner sind als sie, aber sie halten sich an den Händen. Boris faltet das Bild zusammen und stopft es wieder weg, als sei es etwas zu kostbares, um es der Nacht preiszugeben. Niemand fragt. Niemand braucht die Antwort, die er dadurch zu geben versucht.

Rosita schiebt sich eine Zigarette zwischen die Finger, pafft, obwohl sie weiß, dass es nicht gut ist. Das Rauchen riecht nach Rebellion und nach etwas, das sie sich selbst auferlegt, um wach zu bleiben.

„Wenn Rico heute Abend vorbeischaut“, sagt sie, „dann kriegt er die Ohren voll.“ Ihre Stimme ist wie ein Messergriff, „Aber niemand fängt uns heute.“ Die Anderen knurren, sie spielen ihr Spiel mit, das Spiel, das sie am saubersten beherrschen: drohen, blenden, überstehen.

„Wir sind nicht Kings“, sagt Jorn, „wir sind nur...“ Er sucht das Wort und findet keins, das die Schwere seiner Aggression erklären könnte. „Wir sind, was uns übrigbleibt.“ Das ist mehr Philosophie, als er hören lassen will. Die anderen nicken. Jeder weiß, was übrigbleibt: wenige Münzen, ein abgebrochener Stuhl, Freundschaft, die schwerer wiegt als alles, was sie je besitzen.

Ein Rauschen. Schritte. Fremde Stimmen, rau, ungeübt. Die Form eines Autos schiebt sich in die Ferne; zwei Männer steigen aus und tragen etwas, das wie Kartons aussieht. Der Mond malt Kohlestriche auf ihre Gesichter, die Augen der Fremden blinken. Jorn hebt kaum die Hand, gibt ein Zeichen an Nala. Sie verschwindet, ein Schatten zwischen den Zügen, und in der nächsten Sekunde ist sie oben auf dem Turm, ein winziger Punkt, der ihnen die Straße beäugt.

Die Nacht ist keine Heldin, sie ist nur ein Tuch, das mit den Ecken weht. Doch für diese vier Kinder ist sie ein Verbündeter, manchmal die einzige Freundin, die sie haben. Sie haben einander, und das ist genug, um die Kälte zu teilen, genug, um die Angst in kleine Handgriffe zu zerbrechen. Wenn morgens der Geruch von verbranntem Fett durch den Bahnhof kriecht und die Sonne rote Fetzen über die Schienen schickt, merken sie, dass sie nur Gestalten in einem größeren Dunkel sind, doch für den Augenblick gehören sie zusammen, und das gehört ihnen.

Jorn atmet tief ein. Er hört das leise Nasenrasseln von Boris, das regelmäßig in der Nacht wie eine zweite Stimme erscheint, hört Nalas Schritt auf dem Turm, der wie ein Herzschlag wirkt. Rosita lehnt am Pfosten und zieht den Rauch in sich hinein, als würde sie auch den Mut atmen. In ihm ist eine Mischung aus Vorsicht und Aufruhr, ein Gefühl, das gleichgültig wirkt und doch alles bestimmt: eine Art Wachsamkeit, die man nur hat, wenn man weiß, dass etwas passieren wird. Etwas, das nicht schön ist. Aber solange sie zusammen sind, kann Jorn der Welt entgegentreten.

Die Nacht legt sich nicht mehr wie ein Mantel über die Gruppe, sie wird zum Raum, den sie teilen. Und in diesem Raum erfinden sie Regeln und Rituale, kleine Akte der Zugehörigkeit. Boris, schweigend, zieht eine kleine Dose heraus und teilt seine Ration Tabak mit Rosita. Nala holt eine alte Decke, faltet sie behutsam, und legt eine Ecke über die Couch, damit jemand schlafen kann, sollte er müde werden. Jorn steht auf, geht zum Ausgang und blickt in die Straßen des Ghettos, als wolle er das ganze Viertel abtasten. Er denkt an nichts, und an vieles zugleich. Er denkt daran, dass dieser Bahnhof nicht nur sein Versteck ist, sondern auch die letzte Bastion von etwas wie Familie.

Als der Wind stärker wird und der Geruch von Regen aufzieht, hören sie das Kratzen von Reifen auf geschwärzter Straße. Ein Bus, etwas ferner, schüttelt den Asphalt. Jorn nimmt noch einen letzten Blick. Seine Stimme ist weich, als er sagt: „Wir halten zusammen.“ Es ist kein Befehl, nicht wirklich. Es ist ein Versprechen, halblaut, so dass es nur für die anderen bestimmt ist. Nala lächelt, kurz und flüchtig, und in der Geste liegt eine Zukunft, die noch nicht benannt ist. Boris nickt, Rosita zieht ihre Jacke enger.

Die Nacht nimmt sie an und gibt ihnen nichts zurück. Aber in dieser Annahme liegt eine Art von Heimat, die sie dann haben, wenn alles andere sie verlässt. Sie bleiben, wie ein Bündel von kleinen, hartgesottenen Vögeln, die nicht fliegen, aber zusammen rasten. Der Bahnhof ist ihr Hauptquartier, ihr Königreich. Und inmitten der kaputten Stadt, die sie nicht loslässt, halten sie sich aneinander fest.

Der Morgen schiebt sich wie zäher Rauch über den Kölnberg, als hätten die Häuser beschlossen, länger zu schlafen als die Stadt. Die ersten Dämmerstrahlen treffen auf zerfurchte Fassaden, auf Balkone, auf die benutzten Vorhänge, die mehr verschämt als schützend wirken. Aus den Wohnungen sickern Gerüche: Kaffee, Fett, manchmal etwas Süßes, oft nur die bittere Erinnerung an etwas, das einst einmal Nahrung war. Auf den Straßen liegen Papiertüten, ein Fahrrad ohne Vorderreifen, Zigarettenkippen, und die Tauben picken davon, als wären sie die einzigen, die hier noch etwas zu suchen haben.

Die vier gehen getrennte Wege. Es ist eine Bewegung, die sie ohne Anstrengung ausführen – ein vertrautes Ritual, das mit dem Ghetto verwachsen ist. Sie kennen die Abkürzungen, die schiefen Treppen, die Mülltonnen, die Plätze, an denen Wachhunde bellen und die, an denen die Nachbarn nur dann auftauchen, wenn erst etwas passiert ist. Sie bewegen sich wie Knotenpunkte in einem Netz, dessen Muster sie längst gelesen haben.

Jorn läuft allein den schmalen Flur zu seiner Wohnung entlang. Der Gestank von angebranntem Essen und billiger Zigarette hängt in der Luft eines Flurs, in dem die Wände von Jahren an Fingern und Stößen matt geworden sind. Die Tür seiner Wohnung steht einen Spalt offen, als sei sie nie richtig zugemacht worden. Er schiebt sie auf – nicht verstohlen, nicht stolz, nur gewohnt. Drinnen sitzt seine Mutter am Tisch, eine Schlaf- und Wachgestalt zugleich: Falten um die Augen, eine leere Kaffeetasse, deren Boden Ölrand zeigt. Die Haare sind strähnig, das Gesicht wie eine Karte, aus der Wege gefallen sind. Sie hat die Arme ausgestreckt, die Hände ruhig, als würde sie etwas zählen, das im Inneren liegt.

Jorn bleibt im Türrahmen stehen. Er räuspert sich, ein kleines Geräusch, das niemandem auffallen würde. Die Mutter hebt den Kopf nicht. Ihre Augen sind auf ein zerknittertes Fernsehbild gerichtet, das stumm etwas abspielt, das schon vor Tagen hätte enden können. Sie zieht an einer Zigarette, die Finger geübt, die Bewegung so automatisiert, dass man vermuten könnte, sie hat keinen Körper mehr, nur noch Gewohnheit.

„Mama“, sagt Jorn, und das Wort hat die Ungefährlichkeit eines Briefes, der in einen leeren Briefkasten fällt. Sie registriert das Geräusch nicht. Er tritt einen Schritt näher. „Mama.“

Diesmal rutscht ihr Blick an ihm vorbei wie an einem Gespenst. Sie blinzelt, als würde sie an etwas denken, an eine Rechnung, an die Farbe der Wände, an die Zeit, die sie nicht zurückdrehen kann.

„Ist… jemand da?“, murmelt sie, mehr an die Geräusche als an ihn gerichtet. Sie steht auf – langsam, schwer – geht aber nicht zu ihm, sondern bleibt am Tisch, als müsse sie eine Körperlichkeit vorzeigen, die durch nichts mehr belegt ist.

Jorn fühlt die Leere wie ein Gewicht. Er hat sich an diese Unsichtbarkeit gewöhnt, an das Gefühl, dass sein Dasein keine Erwartung weckt. Er tritt an die Spüle, lässt Wasser laufen, hört das Tropfen wie ein Takt, der ihn verortet. Seine Finger zittern leicht, nicht mehr als nötig. Er sucht nach Worten, die ihre Aufmerksamkeit erzwingen könnten, aber er weiß, dass es keinen Laut gibt, der stärker ist als die Gleichgültigkeit, die in ihr wütet.

„Ich war nicht lange weg“, sagt er, so beiläufig wie möglich. Ein kleiner Versuch, wie ein Test, ob die Realität noch reagiert.

Seine Mutter zuckt mit der Schulter.

„Mach dir keinen Kopf, Junge. Frühstück ist nicht mehr.“ Sie zieht eine Packung Zigaretten näher, als würde das eine Mahlzeit ersetzen. Es ist nicht Bosheit, die sie antreibt; es ist Demotivation. Die Welt hat sie hungrig gemacht und ihr nichts zurückgegeben. Manche Tage hat sie nicht einmal das Interesse an einem Namen. Jorn sitzt, als würde er die Hitze von dieser Ignoranz messen, nimmt die Kaffeetasse, fühlt die klebrige Außenhaut, und plötzlich ist er wieder Kind und leer zugleich.

Er denkt daran, wie es früher war – wenn es früher je besser war. Ein Vater, der selten kommt. Rechnungen, die wie dunkle Wolken am Fenster kleben. Niemand, der fragt, wie sein Tag war, niemand, der aufsteht, wenn er allein ankommt. In diesem Mangel wächst eine andere Form von Nähe: die zu Nala, Boris, Rosita. Die, die bleibt, weil sie ihn erwidert. Dort, im Bahnhof, ist er nicht unsichtbar. Dort bedeutet sein Schritt etwas; dort bedeutet sein Blick etwas. Zuhause aber ist er nur die Erinnerung an eine verpasste Pflicht.

Nala dagegen läuft durch enge Straßen, vorbei an Spielplätzen, auf denen der Sand grau ist, in denen Kinder Ziegelsteine statt Spielzeug haben. Ihr Zuhause ist eine dieser Wohnungen mit einem Balkon, aus dem Seile hängen, Wäsche, die in der Luft tanzt. Ihre Mutter liegt noch im Bett; sie hört das Radio, deren Stimmen müde werden, bevor sie überhaupt wach sind. Nala legt ihren Rucksack ab, fährt sich durch die Haare, und ihr Blick schlägt wie ein Hammer gegen die Wohnungstür, gegen die Ziegel, gegen etwas, das ihr nichts gibt. Es ist nicht direkt Ablehnung, was sie fühlt; es ist das Gefühl, dass niemand hier Wurzeln schlägt. Die Mutter bemerkt sie kaum. Vielleicht ist es auch so gewollt – weniger Frage, weniger Verantwortung.

„Warst du draußen?“, fragt die Mutter, ohne aufzustehen. Es ist kein Vorwurf, eher eine tiefe Müdigkeit, die Fragen in Drohungen verwandeln kann.

Nala nickt nur, und das reicht. Auf dem Tisch liegen Papiere, die nicht ihr Leben bedeuten. Nala setzt sich, greift nach einem Stück Brot, das trocken ist, aber immerhin. Ihre Finger sind rau, als hätte sie gerade noch Dinge gehalten, die nicht für Kinderhände bestimmt sind.

Boris kommt in seine Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Zelle, in der die Lampe an einer Kette hängt und die Wände Risse haben, die wie Straßen aussehen. Seine Mutter ist nicht da; sein Vater offenbar auch nicht. An der Wand klebt ein Zettel mit einer Telefonnummer, die niemand mehr anruft. Auf dem Couchtisch liegt eine Schachtel, in der alte Zettel und Rechnungen liegen. Boris stellt die Tasche ab, geht ans Fenster, zieht die Vorhänge ein Stück auf und blickt auf den Innenhof, wo ein Mülleimer als König thront. Niemand ruft seinen Namen. Das Schweigen ist nicht überrascht, es ist erwartet. In seinem Zimmer hängen Skizzen, ein paar Bleistiftzeichnungen, Linien, die zeigen, wie er die Welt sieht – nicht so, wie sie ist, sondern so, wie er sie sich wünscht. Er faltet die Hände, schaut die Zeichnungen an. Kein Laut nach Außen. Es ist, als würde er im abgeschlossenen Raum atmen und die Luft mit einer eigenen Intensität füllen.

Rosita trifft niemanden an, wenn sie ihre Wohnung betritt; im Flur liegt der Geruch von heißem Fett, als hätte es in dieser Küche ein letztes Fest gegeben. Sie schmeißt die Tasche in die Ecke, wirft sich auf ein Sofa, das seine besten Zeiten hinter sich hat. Ihre Mutter ist unterwegs, wie immer, in irgendeiner Nacht beschäftigt. Rosita rollt mit den Augen, steht auf, holt sich eine Dose Bier aus dem Kühlschrank, öffnet sie, trinkt einen Schluck, als wäre es nur Wasser, als wäre es nur das Ritual, das den Morgen erträglicher machen kann. Sie denkt an Boris, an sein Schweigen, an seine Zeichnungen, und etwas warmes, weiches breitet sich in ihr aus – wie ein Versprechen oder wie eine Schuld. Sie weiß, sie ist hart, aber sie hat eine Weichheit, die sie nur vorsichtig zeigt.

Am Ende des Vormittags finden sich die vier wieder – nicht am Bahnhof, aber auf einem schmalen Platz, der wie ein Herzstück des Kölnbergs ist. Ein alter Kiosk verkauft Zigaretten und abgekühlten Kaffee. Die Besitzerin nickt ihnen kurz zu, kennt ihre Gesichter, ihre Wege. Manchmal ist es erstaunlich, wie so wenig Aufmerksamkeit als Sorglosigkeit durchs Leben kommt. Niemand fragt, ob sie etwas brauchen. Niemand fragt, ob sie krank sind. Genau das ist der Punkt: In ihren Familien sind sie nicht mehr als feste Ansichten, die man hat, Dinge, die vor sich hin existieren. Es sind keine Vorwürfe, es ist eine Abwesenheit, die für sie genauso normal ist wie die Schiene, die aus dem Bahnhof führt.

„Was machen wir heute?“, fragt Rosita, als sie sich auf eine niedrige Mauer setzt. Ihre Stimme knackt wie altes Leder. Es ist keine Frage nach einem Plan, eher ein Test, ob jemand antwortet.

Jorn lehnt an einer Laterne und schaut auf die Schuhe. Seine Finger drehen eine Münze, die er zwischen Daumen und Zeigefinger dreht, als würde er die Möglichkeiten der Welt abwägen. „Wir gucken“, sagt er schließlich. „Wir sehen, wer draußen ist.“ Seine Stimme hat etwas Bestimmtes, etwas, das aus der Stille wächst; nicht laut, aber fest.

Nala tritt näher. „Wenn wir nichts machen“, sagt sie, „dann macht das hier uns.“ Sie schaut in Jorns Richtung, und ihre Augen sind schwer. „Ich will nicht, dass das unser Ende ist.“ Es ist kein Vorwurf an ihn, eher eine Bitte, fast schon ein Befehl, der aus einer anderen Tiefe kommt. Jorn schaut sie an, und für einen Moment sind beide nur Blicke, die sich abtasten. Das Gefühl, das zwischen ihnen liegt, ist wie ein Seil, das man nicht durchschneiden darf.

Boris fischt eine kleine Tasche aus seiner Jacke, legt die Zeichnung flach auf den Stein neben sich. Rosita beugt sich vor, sieht die Bahnhofszeichnung, und für einen Augenblick lässt sie ihre Augen weicher werden. „Nicht schlecht“, murmelt sie. „Wenn wir den wieder aufbauen könnten…“ Ihre Stimme verliert sich. Die Vorstellung ist lachhaft, fast respektlos, aber in ihnen allen glimmt etwas wie Sehnsucht. Die Zeichnung zeigt nicht nur den Bahnhof; sie zeigt Menschen, die sich umarmen. Es ist nur Bleistift, aber es ist auch ein Vorschlag: anders leben als jetzt.

Sie reden. Nicht über große Pläne, nicht über die Zukunft in dem Sinne, wie Erwachsene es tun. Sie reden über Dinge, die real und greifbar sind: wer sie beobachtet hat, welche Straßenräuber unterwegs sind, ob sie heute irgendwo später noch jemand aufhält. Sie sprechen mit einer Sprache, die kurz ist, pragmatisch, wie die Abfolge von Schritten, die man geht, bevor man einen Laden ausraubt oder ein Motorrad entwenden könnte – und doch sagen sie nicht laut, was sie denken. Es ist fast, als würden sie die Worte scheuen, weil sie glauben, dass wenn sie ausgesprochen werden, sie wahrer werden und sie keine Wahl mehr hätten.

Die Vernachlässigung, die sie zu Hause erleben, formt sie, doch sie verbindet sie nicht nur in Schmerz. Sie ist auch ein Katalysator, eine notwendige Lücke, in der sie einander haben. Ohne diesen Mangel wären sie vielleicht nur Einzelne, vielleicht Kinder unter vielen. Mit ihm sind sie eine Struktur. Der Bahnhof ist ihr Zentrum, die Zeichnung ihr Traum, die Ratschläge ihrer schroffen Zuneigung ihr Gesetz.

„Wir müssen aufpassen“, sagt Boris plötzlich, seine Stimme tief, als müsse er damit etwas beschwören. „Rico lässt nicht locker.“ Seine Augen fahren über den Platz, als würde er sehen, was andere nicht sehen: lauernde Blicke, vorbeiziehende Silhouetten. Die anderen nicken. Sie kennen den Namen, kennen das Gesicht, wissen um die Drohungen, die Rico aussendet wie Messerstiche.

Jorn knickt die Münze schließlich ein, steckt sie in seine Tasche.

„Dann müssen wir schneller sein“, sagt er. „Und klüger.“ Es ist ein Satz, kaum lauter als der Wind, aber in ihm liegt eine Verpflichtung. Er schaut in Nalas Gesicht. „Und wenn’s sein muss, dann tun wir, was getan werden muss.“

Worte, die wie ein Ventil wirken. Nala sieht ihn an, offen, und es ist, als wolle sie ihm folgen – wohin auch immer.

Sie verteilen sich, um verschiedene Aufgaben zu erledigen: ein paar Besorgungen, ein paar Blicke in die Gassen. Die Tageszeit ruft anders als die Nacht, aber unter der Sonne verändert sich die Stadt nicht wesentlich. Sie ist nur heller, klarer in ihren Brüchen. Die vier gehen auseinander, jeder in seine Richtung, und doch ziehen unsichtbare Fäden sie zurück an denselben Platz. Jeder von ihnen nimmt die Welt mit, legt sie in seine Tasche, faltet sie wie ein Tuch, um sie später auszubreiten.

Jorn bleibt kurz stehen, schaut auf seine Hände. Er denkt an die Unsichtbarkeit zu Hause, an das Gewicht der Gleichgültigkeit, und er denkt an Nala, an Boris, an Rosita – an die Menschen, die seine Anwesenheit nicht übersehen. Ein leichtes Lächeln spielt über seinen Mund. Es ist nicht groß, nicht sehr überzeugend, aber es ist da: ein Funken, dass er zu jemandem gehört. Und vielleicht ist es genau dieses Gefühl, das ihn antreibt, das ihn eines Tages in die falsche Richtung rennen lässt. Aber jetzt, im frühen Morgen, schmeckt die Luft nach Möglichkeit: nach Aufbegehren, nach Tagen, an denen etwas anders sein könnte. Die Stadt ist schwer, doch für den Augenblick trägt er sie.

Kapitel 2 - Tageslicht

Die Glocke schrillt nur noch als ein fernes Echo, als Jorn die Schultür aufstößt. Der Flur riecht nach altem Schweiß und heißer Pappe; die Wände sind mit Hinweisen beklebt, wie man mit Stress umgeht, als müssten Zettel und Sätze die Lücken der Kinder zudecken. Er schlurft rein, den Rucksack halb über eine Schulter gehängt, die Schuhe schlackern. Es ist ihm egal, dass die Stunde schon anfängt – Schule ist für ihn eine Formalität, ein Ort, an dem Zeit verstreicht. Die Stunden sind Füllmaterial; draußen liegt das Leben.

„Da bist du ja endlich.“ Frau Köhler, die Klassenlehrerin, hat die Hände in die Hüften gestemmt, und ihre Stimme hat die dünne Schärfe, die Lehrer annehmen, wenn sie zeigen wollen, dass sie mehr sind als Erzieher: Autorität. Ihre Haare sind zu einem strengen Knoten gebunden. Sie schaut über ihre Brille hinweg auf ihn, und zum ersten Mal filtert sich ein Anflug von Ärger in die Gleichgültigkeit, die Jorn sonst ausstrahlt. „Setz dich, Jorn. Wir fangen gerade an.“

Er nickt, macht eine halbherzige Bewegung zu einem freien Platz – genau gegenüber vom Fenster, wo man am leichtesten weg träumen kann. Ein Junge aus der Klasse, Mehmet, wirft ihm einen Blick zu, der länger ist als nötig. Mehmet ist einer jener Mitschüler, die Regeln selten einhalten und doch die Stirn runzeln, wenn andere das nicht tun. Heute ist an ihm etwas, das nach Rache riecht: Vor ein paar Tagen hat Jorn ihm etwas zugerufen, etwas Blödes, das sich wie ein kleiner Stich in seinen Stolz bohrte. Heute ertönt das Knistern in seiner Haltung wie ein Zündholz.

Die Stunde verläuft in einem Dunst aus Formeln und Namen, ohne Boden. Doch die Blicke auf ihn sind ein scharfes Messer, das zwischen den Seiten rattert. In der Pause steht Mehmet plötzlich vor ihm, seine Hände sind nicht mehr in seinen Taschen.

„Du bist also cool, was? Immer am Abhauen, immer am Reden, und keiner sagt was? Du denkst, du bist wer?“

Jorn sieht ihn an, die Miene gelassen.

„Was willst du, Mehmet? Ist doch nur Schule. Chill.“ Sein Ton ist lässig, die Worte kurz, gewürzt mit diesem Slang, den die Straße ihren Kindern als Rüstung gibt. Es ist kein getragener Satz, eher eine Geste, die sagt: Ich fürchte dich nicht.

„Du denkst, du kannst alles machen“, faucht Mehmet. „Du klaust den Leuten die Lächerlichkeit aus der Tasche und grinst dabei.“

Ein Lachen von der Seite, eine neckische Stimme, und die Spannung schnellt in die Höhe. Zwei andere aus der Klasse nähern sich, Schultern breit. In Sekunden ist der Kreis kleiner, der Atem heißer. Ein Schlag fällt – kurz, impulsiv. Jorn weicht nicht; seine Haltung ist wie Stahl, gehärtet durch Nächte und Stichelei. Er schlägt zurück, automatisch, als wäre sein Körper daran gewöhnt, sich zu wehren. Es ist kein überlegter Kampf, nur eine Reaktion. Die Klasse wird still. Ein paar Schüler filmen mit ihren Handys, weil Gewalttaten Klicks versprechen; andere schauen weg, als wollten sie Schuld vermeiden.

Der Direktor, Herr Breuer, erscheint, als hätte er der Unruhe gelauscht und warbt mit einem Büroschlüssel als Trophäe. Er ist groß mit einem Bauch, der ihm ein wenig die Autorität raubt, und einen Schnurrbart, der ernst aussieht. Er hat die Angewohnheit, tief zu atmen, als müsse er die Welt beruhigen, damit sie funktioniert. „Jorn“, sagt er mit einer Stimme, die versucht, solides Gesetz zu sein, „kommen Sie bitte mit in mein Büro.“

Im Flur schlagen Gespräche kurze Wellen, als Passepartout: Augen flackern, Blicke folgen. Jorn folgt dem Direktor, nicht hastig, eher mit einer gelassenen Schwere. Sein Herz schlägt ruhig, aber in seinem Magen zappelt etwas wie ein Käfer, gegen die Ritzen seiner Ruhe. Das Glas der Bürotür reflektiert sein Gesicht; kurz erscheint er sich fremd. Herr Breuer setzt sich hinter seinen Schreibtisch. Vor den Fenstern flattert ein Poster: „Respekt ist Basis“, und die Buchstaben scheinen hohl.

Der Direktor tippt auf den Tisch.

„Ich habe Beschwerden wegen einer Schlägerei in Ihrer Klasse erhalten. Jungen schlagen sich, das kann nicht sein. Ich habe die Pflicht, Ihre Mutter zu informieren, Jorn. Haben Sie etwas dazu zu sagen?“

Jorn zuckt.

„Sollen Sie ruhig machen,“ sagt er, mit einer Gleichgültigkeit, bei der die Kälte nach Zynismus riecht. „Meine Mutter kriegt jeden Anruf. Macht ihr nichts aus.“ Seine Stimme klingt ein wenig wie ein Wurf. Er hat keine Angst, nicht wirklich. Was soll der Anruf bewirken? Vielleicht eine Floskel, eine kurze Zurechtweisung, dann wieder Schweigen. Der Direktor blättert in Unterlagen, als suche er den passenden Kabinettssatz.

„Haben Sie keine Angst vor Konsequenzen?“ Herr Breuer fragt das nicht laut, aber die Frage hängt wie ein schwerer Vorwurf. Jorn schaut ihn an, fixiert, und dann entgleitet ihm ein Lachen, kurz, schneidend.

„Ehrlich? Was soll ich denn kriegen? Hausarrest? Ich nenn’s nur dressiert. Ich geh' dann raus. Und wenn's ernst wird, nehme ich's. Kein Ding.“ Sein Ton ist keck, ein kleiner Sturm der Provokation.

Der Direktor versucht noch einmal, etwas zu erreichen. „Sie müssen verstehen, Jorn, es gibt Regeln. Wenn wir so etwas zulassen…“ Er streckt die Hand aus, so, als ob Regeln greifbar wären, und als könne er sie ihm auf den Tisch legen. Jorn hebt die Augenbraue, die Mundwinkel verhärten sich. Es ist nicht Feigheit, sondern ein Test: Wer hat hier noch Macht? Seine Art zu sprechen ist die Sprache der Straße, die Kleidung des Untergrunds; sie ist eine Antwort auf die Bedeutungslosigkeit, die ihm täglich begegnet.

„Rufen Sie die Bullen“, sagt Jorn schließlich. „Leg' mir Handschellen an. Ich seh' schon, wozu's nützt.“ Die Drohung ist nicht laut, aber sie sitzt. Herr Breuer steht auf, sucht einen Moment nach Autorität, die nicht durch Zahlen beschützt wird, sondern durch Stimme.

„Das ist nicht der Weg, Jorn. Ich will, dass Sie Verantwortung übernehmen.“

Verantwortung. Ein Wort, schwer wie Blei, das in Wohnungen mit leeren Tischen nie wiegen darf. Jorn verschränkt die Lippen; ein warmer Spott liegt in seinem Blick.

Draußen im Flur hört man das Murmeln der Schüler. Jorn wird zurück in die Klasse geschickt mit dem Auftrag, nach der Schule erneut beim Direktor zu erscheinen. Der Lehrer legt sein Stoßgebet ab, als sei er selbst ein Wächter, dem ein Funken Verantwortung bleibt. Jorn lächelt, halbherzig. Er kann damit leben; auf eine Art ist das die Routine. Vergehen, Schule, Direktor, dünne Strafen, die keine Spuren hinterlassen. Seine Welt ist robust gegen die kleinen Schläge, sie ist geformt aus Nächten, in denen Schmerz andere Gesetze hat.

Rosita und Boris kommen zu spät. Sie schlendern in den Klassenraum, nicht hektisch, eher wie zwei, die gut einen weiteren Morgen vertragen können. Rosita bringt den rauen Humor, mit dem sie Wände einreißt. „War'n Stau?“, fragt sie, die Worte wie eine Provokation an das laute Uhrwerk der Schule. Boris setzt sich leise, zieht sein Heft hervor, als wäre die Pünktlichkeit eine mathematische Unbekannte, die er lösen kann, wenn er nur die richtige Formel findet. Beide wissen, dass die Schulordnung für sie eine andere Währung hat. Sie besitzen wenig Respekt vor einem System, das nie Respekt vor ihnen besaß.

Nala fehlt. Ihre Abwesenheit verbreitet eine spürbare Lücke in der Luft, eine Stille, als würde ein Instrument fehlen, das sonst die Melodie anhebt. Die Sitzreihe gegenüber bleibt frei, ein leerer Stuhl wie ein Herz ohne Puls. Die Lehrerin fragt nicht; viele Fehltage werden als nebensächliche Wellen betrachtet. Doch Boris schaut kurz auf und seine Augen verengen sich. Etwas in ihm ruft, eine kleine Sorge, die sich nicht in Worte fassen will. Rosita wahrt die Stirn, als könne die Spannung sie etwas kosten. Jorn aber zuckt mit den Schultern und denkt: vielleicht ist sie krank, vielleicht ist sie zuhause – oder vielleicht hat sie andere Gründe. Damit verschließt er ein Fenster, das sonst Luft brachte.

Die Stunde geht weiter. In der Pause ziehen sie sich auf den Schulhof zurück, ein kleiner Park aus Beton und rostigen Bänken. Die Jungs aus der Parallelklasse necken, werfen Worte, die wie kleine Pfeile sind. Ein paar jüngere Schüler schauen auf, gespannt, als hielte die Gewalt praktische Lehrstunden. Jorn steht mit den Händen in den Taschen, ein Bild von Ruhe. Er erzählt nichts von seinem Gespräch mit dem Direktor. Seine Waffe gegen die Einsamkeit ist sein Gelassenheitsmantel. Rosita schaut ihn an, spürt, dass etwas anders ist.

„Du warst beim Direktor?“, fragt sie, direkt, ohne Umschweife.

Jorn grinst.

„Klar. Alte Plärre. Muss wohl mein Charme sein.“ Seine Stimme ist spitz, und sie lachen, weil Lachen eine Schutzschicht ist.

Doch die Stimmung ist leichter als zuvor. Ohne Nala fehlt ein Teil Wärme. Die Schule zieht ihre Gleichgültigkeit lautlos durch den Tag und die Kinder, die nicht viel besitzen, lernen rasch, wie sie Aufmerksamkeit selbst herstellen: mit Witzen, mit Mutproben, mit kleinen Vergehen. Der Nachmittag wird zur Zeit der Möglichkeiten. Die Stadt kleidet die Straßen in ein flackerndes Licht; der Geruch von Frittieröl und Benzin weht über die Gassen. Rico wird erwähnt. Weggänger sprechen den Namen, als sei er ein Deckel, unter dem Gefahr brodelt. Die Kinder wissen, dass er sein Netz enger zieht, doch jeder hat für sich eigene Gründe, sich ihm nicht unterzuordnen.

„Wir treffen uns heute Abend am Bahnhof“, sagt Rosita, als sie die Gruppe verlässt. „Alle.“ Ihre Stimme ist scharf, und in ihrem Blick liegt die Logik einer Kriegerin. „Wir müssen bereden, was wir machen.“ Das ist kein harmloser Vorschlag. Es ist ein Summon für Entscheidungen. Boris nickt. Jorn fragt nicht, weil er weiß, dass es so kommen würde. Nala ist nicht da, doch in seinem Inneren zieht ihr leerer Stuhl Fäden. Für einen Moment sieht er sie vor sich, wie sie die Treppen hinaufsteigt, ihre Schultern leicht nach vorn geneigt, und das Bild verstummt.

Die Nachmittagsstunden vergehen wie eine Abfolge kleiner Kämpfe: Bankkarten, Schimpfworte, ein Diebstahl eines Handys in einer anderen Straße, den sie zwei Abschnitte weiter beobachten. Jorn bleibt außen, eine Mischung aus Distanz und Neugier. Er spürt eine Unruhe, die ihn nachts wachhält: ein Durst nach Mehr – nach Aufmerksamkeit, nach Macht, nach dem Gefühl, dass seine Handlungen Gewicht haben. Er hat kurz die Macht gespürt, wenn er Mopeds stiehlt, wenn der Motor unter ihm stöhnt und die Geschwindigkeit ihm den Atem raubt. Diese Macht ist süß und gefährlich. Sie eröffnet neue Räume, aber sie schickt ihn auch an Stellen, von denen er nicht weiß, ob er wieder herauskommt.

Als die Schule endet, löst sich die Klasse in kleine Gruppen. Einige streben in Richtung Innenstadt, andere zu ihren Wohnungen, die Türschlösser zuziehen, als seien sie kleine Festungen.

Jorn, Rosita und Boris laufen zusammen, die Schulwege sind ihre alte Nebenstraße, die sie im Schlaf kennen. Über ihnen färbt sich der Himmel kupferrot; das Ghetto bereitet sich auf die Nacht vor, die immer ihre eigenen Gesetze hat. Die Frage, was sie tun sollen, hängt in der Luft, und obwohl es nicht ausgesprochen wird, wissen sie, dass der Abend Entscheidungen bringen wird, die sie nur schwer wieder zurücknehmen können.

Sie kommen am Bahnhof an, und das Herz des Viertels schlägt in seinem angestammten Rhythmus. Die Couch, der Tisch, die Graffiti, alles wie immer. Ein leerer Platz; doch plötzlich fühlt sich die Luft dichter an. Es ist fast, als würden sie auf eine Schwelle zusteuern. Jorn stellt sich in die Mitte, schaut seine Freunde an.

„Ihr wisst, was Rico macht“, sagt er. „Er macht Ärger – für uns alle. Wir können nichts tun, oder wir machen was.“ Seine Stimme hat keine Angst mehr, nur Klarheit. Rosita ballt die Hände. Boris atmet flach. Sie stehen da, drei Gestalten, um einen Plan zu spinnen, dessen Fäden sie in dunklere Ecken ziehen könnten. Die Abwesenheit von Nala bleibt ein stumpfes Loch in der Mitte.

„Wenn Nala nicht kommt“, murmelt Boris, „sollten wir nach ihr suchen.“ Die Stimme ist leise, aber darin liegt Bedacht. Niemand widerspricht. Es ist vielleicht der erste Moment, in dem die Sorge lauter ist als der Instinkt zur Selbstbehauptung. Jorn nickt, doch seine Gedanken haben bereits eine andere Richtung eingeschlagen: die Möglichkeit zu reagieren, anzugreifen, nicht nur Antwort zu sein, sondern Aktion.

Die Nacht schiebt sich näher, und mit ihr kommen Entscheidungen, die keine Rückfahrkarte haben. Die vier sind noch Kinder, aber in ihnen keimt die Taste des Erwachsenseins, so zäh und falsch sie sein mag. Sie sind eine Einheit, die sich selbst einen Plan auflegt, und in der Leere, die Nalas Abwesenheit reißt, formt sich Entschlossenheit – gefährlich und hell zugleich. Die Stadt atmet, und sie atmen mit, bereit, einen Schritt weiterzugehen.

Der Abend kriecht wie dickes Wachs über den Kölnberg. Die Lampen hinter den Fenstern werfen gelbe Scheiben auf die Plattenfassaden, und der Himmel ist so verhangen, als hätte man ihn mit einem Lappen abgewischt. Jorn schiebt die Haustür auf, die Tritte der Treppe hallen kurz nach, dann wird alles wieder still. Im dritten Stock liegt die Wohnung seiner Mutter wie ein offenes Buch, dessen Seiten vom Regen aufgeweicht sind. Er schließt die Tür hinter sich, lässt den Rucksack in eine Ecke fallen und hört das leise Klirren einer Flasche in der Küche.

Seine Mutter sitzt am Küchentisch. Der Tisch ist voller Asche, eine Packung Zigaretten liegt offen da, daneben eine halbvolle Flasche, die sich im schwachen Licht wie ein Glas ohne Zukunft ausnimmt. Ihre Augen sind glasig, die Lider schwer. Die Zigarette hängt zwischen ihren Fingern, als wäre sie ein Strohhalm, aus dem sie noch den letzten Atem holen muss. Sie schaut nicht auf, als er reinkommt. Es ist eine Gewohnheit, dieses Nichtsehen; etwas, das er schon so oft erlebt hat, dass es weniger wehtut als früher.

„Na?“, sagt sie, ohne den Ton zu heben. Die Stimme hat die Gleichgültigkeit einer Maschine, die noch läuft, obwohl niemand sie steuert.

Jorn bleibt im Flur stehen, die Hände in den Taschen seines Pullovers vergraben. Er wartet einen Moment, halb aus Erwartung, halb aus Ritual, ehe er murmelt: „Ich geh’ in mein Zimmer.“ Es ist absurd, dass er das sagt, denn sie weiß es; sie weiß nicht viel, doch sie weiß, dass er sich nicht lange aufhält. Sie nickt kaum, der Kopf bleibt gesenkt.

Die Wohnung riecht nach alten Zigaretten, nach Fett, nach verschwitzter Wäsche. In der Küche stapeln sich Teller; der Kühlschrank ist fast leer, nur noch ein Rest Soße, die in einem Plastikbehälter schwimmt und wie eine kleine, traurige Insel aussieht. Kein Lächeln, kein Hallo, nichts, das signalisiert: Du gehörst hierher. Es ist, als wäre Jorn ein Gast, der jeden Moment wieder gehen kann. Er schließt die Tür zu seinem Zimmer fast zärtlich hinter sich, als wolle er den Lärm der Wohnung aussperren.

Sein Zimmer ist klein, ein Etwas, das zwischen den Wänden als einziger Ort seines ist – und doch ist auch hier wenig von Besitz. Ein altes Bett, eine Lampe, ein Poster an der Wand, das an Jüngeres erinnert: ein Motorrad, schwarz und glänzend, ein Symbol für etwas, das schneller ist als man selbst. Auf dem Schreibtisch liegen ein paar Hefte, ein zerknittertes Shirt, und in der Ecke eine kleine Tasche, in der Dinge liegen, die niemanden interessieren: ein paar Schraubenzieher, ein Zündschlüssel ohne passende Zündung, eine zerkratzte Uhr. Jorn wirft sich aufs Bett, streckt die Beine aus, sieht zur Decke. Die Tapete löst sich an einer Stelle und darunter zeigt sich der graue Putz – auch das eine Art von Geschichte: aufgerissener Alltag.

Er denkt an den Vormittag, an die Schule, an den Direktor, an das Brüskieren, das er dort provoziert hat – ein eleganter, leerer Triumph. Es ist nicht Rebellion; es ist eine Probe. Wie weit kann er gehen, ohne dass etwas reißt, das wichtig ist? Und darunter pocht etwas anderes: das Fehlen des Vaters, das Schweigen, das ist jetzt kein Echo mehr, es ist ein Raum. Der Vater lebt irgendwo fern, in einer anderen Stadt, eine Adresse ohne Namen, ein Mann, der nicht ankommt, dessen Stimme sich in den Tagen verliert. Kein Anruf, kein Besuch, nur der Abdruck seines Verschwindens. Jorn fühlt ihn wie eine Kälte aus der Hüfte, immer da, zu viel und doch leer.

Er greift nach einer Flasche, die halb unter dem Bett liegt – eine kleine Flasche mit billigem Alkohol, ein Gedächtnisstück an Nächte, in denen die Straßen ihm zuwider sind und die Kälte nicht geht. Er kippt einen Schluck. Der Geschmack beißt, warm und fremd, und für einen Moment glüht etwas in ihm auf: ein Gefühl von Entfernung, das nicht mehr so schneidend ist.

Er weiß, dass es kein Heilmittel ist, nur eine Taubheit, die sich wie eine Decke über die Gedanken legt.

Ein Klopfen an der Tür ist leise wie eine Frage. Er hebt den Kopf.

„Jorn?“ Die Stimme ist Nala. Sie klingt wie immer klar, manchmal zu fest, als müsse sie etwas davon halten, dass es ihr nicht bricht. Er zieht die Tür auf. Sie steht im Flur, noch mit dem Mantel an, die Haare in Unordnung, die Augen wach. Sie tut so, als sei sie nur auf dem Weg, als würde sie ihn „abholen“, wie sie es oft sagt. Aber in ihren Augen liegt etwas anderes: dieses Verweilen, dieses Suchen danach, in seiner Nähe zu sein, als sei die Nähe ein Licht, das sie wärmt.

„Hey“, sagt sie, als würde sie nur hallo sagen, dabei ist das Wort schwer vor Bedeutung. Sie lächelt, ein kleines, schiefes Lächeln. Ihre Hände vergraben sich in den Taschen ihres Pullovers. „Alles klar?“

Jorn zuckt die Schultern. „Klar.“ Er sagt es so routiniert, dass es fast eine Gewohnheit ist. Manchmal ist es einfacher, sich nicht hineinziehen zu lassen. „Komm rein. Willst du ‘nen Kaffee?“

Sie schüttelt den Kopf. „Nee. Ich wollte nur gucken.“ Sie tritt ein, zieht sich die Schuhe aus und setzt sich auf die Bettkante. Die Decke knistert, als sie sich bewegt. Für Nala ist das Zimmer kein fremdes Terrain. Die Vier haben hier Dinge geteilt, Geheimnisse, Nächte. Sie kennt die Stellen unter dem Bett, wo alte Tüten stecken, kennt den Fleck auf der Matratze, der nie ganz weggeht. Sie sitzt da, und die Luft zwischen ihnen füllt sich mit dem Gewicht unausgesprochener Sätze.

Jorn beobachtet sie. Ihr Gesicht ist weich, im Gegenlicht des Flurs, ihre Augen glänzen, und er weiß, dass sie auf der Suche ist – nach etwas, was nicht seine Schuld ist: nach Halt, nach Zeichen, dass jemand bleibt. Er spürt das wie ein Ziehen in der Brust, ein kleinster Schmerz, den er meistens mit Spott bedeckt. Heute aber bleibt das Spottpapier in seiner Tasche.

„Du warst heute nicht in der Schule“, sagt Jorn, ein bisschen vorwurfsvoller als er es klingen lassen wollte. Aber Nala geht darauf nicht ein – keine Erklärung, keine Begründung. Jorn beschließt, es dabei zu belassen.

„Bist du oft unterwegs gewesen?“, fragt Nala nach einer Weile, als wolle sie den Abend einordnen.

„Hier und da“, antwortet er knapp. Er legt die Flasche weg, dreht sie in den Händen. Seine Finger sind ruhig, die Bewegungen mechanisch. „Wir waren am Bahnhof.“ Er sagt es, als sei es keine große Sache. Für ihn ist es das Zentrum, das Herz, der Ort, an dem sie zusammenhalten, wo seine Präsenz Gewicht hat – ein Kontrast zu dem, was zuhause ist.

Nala schaut aufs Bett, die Finger verschränkt. „Rosita hat gesagt, wir sollen heute Abend zusammenkommen. Sie meinte, wir müssen was sehen, entscheiden.“ Ihr Blick sucht seinen. „Boris… ist ruhig. Er macht sich Sorgen.“ Ihre Stimme fällt, sie wird kleiner, als trüge sie etwas, das sie nicht aussprechen will.

„Rico“, sagt Jorn nur. Das Wort ist wie ein Schatten, kurz und ohne Nebengeräusche. „Er macht Druck.“ Schon wieder dieser Name – ein Versprechen von Ärger. Jorn spürt die Anspannung in seinem Körper wie einen Strom, der in seinen Schultern brummt. Rico ist der Typ, der Wege kappt, der Grenzen zieht und mit Drohungen hantiert. Für Jungs wie Jorn ist er ein Maßstab: Weichen oder sich wehren.

Nala zieht die Beine an, umschließt sie mit den Armen. „Ich hab’ Angst“, sagt sie so leise, dass die Wörter kaum eine Chance haben, in den Raum hinauszutreten. „Nicht vor ihm… sondern davor, dass du…“ Sie bricht ab, sucht nach dem rechten Ton. „Dass du dich veränderst. Dass es nicht so bleibt wie früher.“

Jorn lacht, aber es ist ein kurzes, raues Lachen. „Ich verändere mich immer“, sagt er. „Ist das so schlimm?“ Er sagt es halb scherzhaft, halb ernst. Er weiß, was sie meint: dass sein Lächeln härter wird, dass er Entscheidungen trifft, die weitreichender sind als ein Schulschwänzen. Er denkt an die Nächte, an den Geschmack des Motors unter ihm, an das Adrenalin, wenn er anders ist als die meisten hier. Er denkt an die Leere zuhause und daran, wie leicht ein Diebstahl sein Herz für einen Abend füllt.

Nala sieht ihn an, und in diesem Blick steckt ein Verlangen, das nicht nur aus Liebe besteht, sondern auch aus Angst. Sie will ihn halten, will ihm etwas geben, das er nicht zu verlieren braucht. „Versprich mir nichts, das du nicht halten kannst“, sagt sie. „Versprich einfach, dass du mich nicht vergisst, wenn…“ Sie findet kein Ende für den Satz. Es ist die Marotte von Kindern, die zu viel wissen: Sie möchten versprechen, was Erwachsene nicht halten.

„Ich vergesse nicht“, murmelt Jorn. Er weiß, wie hohl Worte klingen, wenn man sie nicht zeigen kann. Er will es nicht versprechen, weil Versprechen in seinem Leben leicht zerbrechen. Doch als er sie ansieht, hat er für einen Moment den Wunsch, es zu tun, nein zu sagen zu den Dingen, die ihn wegziehen. Er spürt die Möglichkeit einer Entscheidung, die nicht von den Straßen diktiert wird. Es ist ein warmer Gedanke, kurz und vielleicht naiv, aber da.

Sie sitzen eine Weile schweigend da. Die Uhr tickt, ein trockenes Klacken, das den Raum in kleine Scheiben teilt. Draußen hört man gedämpft lateinamerikanische Musik aus einer anderen Wohnung, schmeichelnd und fehl am Platz, als würden Geschichten von anderswo durch die Wände sickern.

Jorn denkt an seinen Vater, an die Zeit, in der er noch etwas wie ein Plan im Kopf hatte. Es ist schwer für ihn, darüber zu sprechen; Worte sind wie Glas, das in den Händen zerspringt, wenn man es zu fest drückt.

„Willst du ‘nen Keks?“, fragt Nala plötzlich, weil sie etwas tun will, um die Stille zu füllen. Es ist eine dumme Frage, und zugleich ein Versuch, Normalität herzustellen. Jorn schüttelt den Kopf. „Nee.“ Er lächelt leicht, gerade genug, um nicht unhöflich zu wirken.

Sie rücken näher, ohne es groß auszusprechen, ohne dass ein Plan hinter ihnen steht. Nala legt den Kopf an seine Schulter – eine kindliche Geste, keine Forderung, mehr wie ein Anker. Jorn nimmt den Atem tief in sich auf. Für einen Moment ist alles möglich: die Gegenwart, die Wärme, das Nichtalleinsein. Die Welt liegt da wie ein offenes Buch; er muss nur eine Seite aufschlagen.

Das Gespräch schlägt bald um. Nala will wissen, ob er mitkommen will, später, zum Bahnhof. „Wir müssen uns entscheiden, was wir tun“, sagt sie. „Rosita will nicht mehr nur reden.“ Ihre Augen blitzen. Sie hat diese Art von Energie, die in ihr wächst, wenn sie Verantwortung fühlt. Sie ist bereit, zu brüllen, wenn es sein muss. Boris ist schweigsam, aber wenn er einmal etwas sagt, hat es Gewicht. Jorn glaubt, dass sie nicht nur reden; sie sind zu etwas entschlossen, das nichts Gutes verspricht, aber auch die einzige Möglichkeit, sich zu behaupten.

Er denkt an die Münzen in seiner Tasche, an die schmutzigen Scheine, die das Leben auf dem Berg definiert. Er denkt an die Motoren, an die Straße, an das Gefühl, wenn man schneller ist als die Angst. Der Gedanke lockt, wie immer. Er sieht nicht nur Gefahr, er sieht auch die Chance, sich selbst zu definieren. Vielleicht ist das sein Fehler: Er sucht die Definition in dem, was er tut, nicht in dem, was er ist.

„Ich komm mit“, sagt er schließlich. Die Entscheidung fällt nicht schwer, und doch hat sie Gewicht.

Nala lächelt, eine kleine, echt klingende Regung. Es ist nicht die Liebe, die zwischen ihnen steht, noch nicht; es ist das Bündnis zweier Kinder gegen die Welt.

Sie stehen auf. Nala streicht sich eine Haarsträhne aus der Stirn, und für einen Moment fragt Jorn sich, ob dieser Augenblick anders bleiben kann, ob sie ihn einrahmen können wie ein Bild ohne Risse. Er weiß, das geht nicht. Die Stadt frisst Bilder. Aber er hält die Erinnerung wie eine Münze in der Hand, kalt und hart, und steckt sie in die Tasche.