17,99 €

Mehr erfahren.

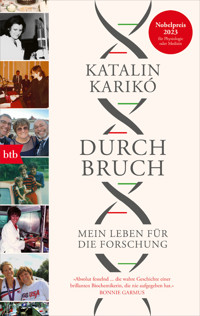

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»In einer packenden Biografie schildert Impfpionierin Katalin Karikó ihren steinigen Weg auf den Olymp der Wissenschaft.« FAZ

»Absolut fesselnd ... die wahre Geschichte einer brillanten Biochemikerin, die nie aufgegeben hat.« Bonnie Garmus - In einer von männlichen Wissenschaftlern dominierten Welt gelang der Ungarin Katalin Karikó das Unglaubliche: Nach jahrzehntelanger Forschung zur mRNA war sie an der Impfstoff-Entwicklung von COVID-19 beteiligt - und erhielt dafür 2023 den Nobelpreis für Medizin. Aufgewachsen im kommunistischen Ungarn der Nachkriegszeit in einem Lehmhaus ohne fließend Wasser war Karikó schon früh entschlossen, Wissenschaftlerin zu werden. Mit 1200 Dollar, eingenäht in den Teddybär ihrer Tochter, und dem Traum, die Medizin zu revolutionieren, ging sie in die USA. Dort machte sie allen Widerständen zum Trotz eine beispiellose Karriere als Biochemikerin. In ihrer glänzend geschriebenen Autobiografie zeigt sie wie Mut, Ausdauer und ihre unerschütterliche Leidenschaft für die Forschung zu einer Erfindung führten, die Millionen Menschen das Leben rettete.

Die deutsche Erstausgabe ist bei btb HC unter dem Titel »Durchbruch« erschienen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 438

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Zum Buch

Bereits in frühen Jahren interessiert sich Katalin Karikó für die Wunder der Natur. Im kommunistischen Ungarn der Nachkriegszeit wächst sie in einem Lehmhaus ohne fließendes Wasser auf, ihre Familie baut ihr eigenes Gemüse an. Bald ist sie fest entschlossen, Wissenschaftlerin zu werden. 1972 beginnt sie ein Biologiestudium an der Universität Szeged, 1982 erwirbt sie einen Doktortitel in Biochemie. Doch ihr Labor streicht die Finanzierung für ihre Forschungsprojekte und so bleibt nur der Schritt in ein fremdes Land, um ihren Traum, die Medizin zu revolutionieren, zu verfolgen.

1985 macht sie sich mit ihrer Familie auf in die USA und arbeitet großteils im Verborgenen an mehreren Universitäten und medizinischen Fakultäten. Sie kämpft gegen Kakerlaken und sieht sich mit Spott und sogar Abschiebedrohungen ihrer Chefs und Kollegen konfrontiert. Trotz aller Rückschläge lässt sie sich nicht von ihrem Glauben abbringen, dass ein flüchtiges und unterschätztes Molekül namens Messenger-RNA die Welt verändern könnte. Für diesen Traum opfert sie fast alles; die Hindernisse, die sich ihr in den Weg stellen, motivieren sie nur noch mehr, und schließlich gelingt ihr der Durchbruch. Die Erforschung der mRNA führt zu einem überwältigenden Erfolg: RNA-Impfstoffe, die Millionen von Menschen vor den schlimmsten Folgen von COVID-19 schützen.

Zur Autorin

Dr. Katalin Karikó ist eine ungarisch-amerikanische Biochemikerin, die zu RNA-gesteuerten Mechanismen forscht. Sie ist Professorin an der Universität von Szeged und außerordentliche Professorin an der Universität von Pennsylvania. Ihre Forschungsarbeiten lieferten die Grundlage für die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19 von BioNTech/Pfizer sowie Moderna. 2023 erhielt sie dafür zusammen mit Drew Weissman den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.

Katalin Karikó ist verheiratet mit dem Techniker Béla Francia. Ihre gemeinsame Tochter, Zsuzsanna Francia, ist zweifache Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin im Rudern.

KATALIN KARIKÓ MIT ALI BENJAMIN

DURCHBRUCH

MEIN LEBEN FÜR DIE FORSCHUNG

Aus dem Englischen von Elisabeth Liebl

Die Originalausgabe Breaking Through – My Life in Science erschien 2023 bei Crown, a division of Penguin Random House LLC, New York. Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2023 by Katalin Karikó

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: semper smile, München unter Verwendung von Motiven der Autorin

Fotos im Bildteil: aus dem Archiv der Autorin

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-32310-3V001

www.btb-verlag.de

www.facebook.com/penguinbuecher

INHALT

Vorbemerkung

Vorwort

TEIL 1 Die Tochter des Metzgers

TEIL 2 Ein sehr kurzes wissenschaftliches Intermezzo

TEIL 3 Ein Gefühl der Erfüllung

TEIL 4 Als Außenseiterin im System

TEIL 5 Susans Mom

TEIL 6 Eine veränderte Welt

Schlusswort

Danksagung

Bildteil

VORBEMERKUNG

Am letzten Unterrichtstag der zweiten Klasse kam meine Tochter Susan aus ihrer staatlichen Schule in einem Vorort von Philadelphia nach Hause. Sie setzte sich an den Tisch, öffnete ihren Rucksack und holte einen Bleistift und ein Blatt Papier heraus. Dann fing sie an zu schreiben, wobei sie hoch konzentriert die Stirn runzelte, ein Gesichtsausdruck, den ich im Laufe der Jahre immer wieder an ihr beobachten sollte.

Ich fragte Susan, was sie da schrieb. Ohne aufzublicken, antwortete sie: »Ich bedanke mich bei Mrs. Wilson, weil sie mir dieses Jahr so viel beigebracht hat.«

Ich starrte sie an. Susan blickte weiter angestrengt auf ihr Blatt Papier und widmete sich mit aller Sorgfalt den Buchstaben. Ihre Hand rückte gleichmäßig bis zum Ende der Zeile vor und wanderte dann zur nächsten.

Das habe ich nie getan, dachte ich.

Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Nicht ein einziges Mal habe ich einem meiner Lehrer geschrieben, um mich zu bedanken.

Daher hoffe ich, dass dieses Buch als verspätete Danksagung gelten kann. Auf diese Weise möchte ich all jenen Menschen, die sich die Zeit nahmen, um mir etwas beizubringen – von all meinen Lehrern und Mentoren der frühesten Tage in Ungarn bis hin zu den weltbekannten Experten für Kardiologie, Neurochirurgie und Immunologie, die mich an ihrer Seite arbeiten ließen – sagen, dass alles, was sie taten, von Bedeutung war.

Denn es waren Lehrer, die mir die Grundlagen vermittelten, mir mein Fundament gaben.

Es waren Lehrer, die mir zeigten, wie ich den nächsten Schritt machen konnte: indem ich nachfragte, mich wunderte, forschte und eigenständig dachte.

Und es waren Lehrer, die mir zeigten, wie ich sogar darüber hinausgehen konnte: indem ich von meinem Wissen Gebrauch machte, um etwas zu bewirken.

Es waren Lehrer, die es diesem Kind aus einem Arbeiterhaushalt im kommunistischen Nachkriegs-Ungarn ermöglichten, die Welt zu verstehen … und diese auf ihre ureigenste Weise zu verändern.

Niemand wächst in einer landwirtschaftlichen Gemeinde auf – oder wird Biologin –, ohne eine gesunde Wertschätzung für Samen zu entwickeln. Samen stehen für Potenzial. Sie sind ein Versprechen. Sie sind Nahrung. Samen machen den Unterschied zwischen einer tristen Zukunft und einer fruchtbaren. Einen Samen zu pflanzen ist in jedem Fall ein Akt der Überzeugung und der Hoffnung.

Daher möchte ich meinen Lehrern danken, aber auch allen anderen Lehrern der Welt. Sie legen die Samen in fruchtbare Erde.

VORWORT

Eine Frau sitzt an einem Labortisch. Von außen betrachtet wirkt das nicht sonderlich beeindruckend. Der billige und quietschende Hocker, auf dem sie sitzt, rollt über den harten Boden. Die Laborschränke bestehen aus hartem, widerstandsfähigem Material – Stahl vielleicht oder Kunststoff. Man hat sie mit Papier abgedeckt, um sie vor ausgelaufenen Flüssigkeiten zu schützen. Rundherum einige Gerätschaften: eine Tischzentrifuge, einige rechteckige Mikrotiterplatten aus Plastik, ein Vortexmischer, eine Heizplatte, ein Inkubator. Für das ungeschulte Auge sehen die meisten Dinge aus, als könnten sie auch in einer ganz normalen amerikanischen Küche stehen. Etwas zum Erhitzen, etwas zum Abkühlen, etwas zum Einfrieren, zum Mixen, zum Saubermachen.

Durch ein Fenster fällt vielleicht ein bisschen Tageslicht herein, vielleicht aber auch nicht. Über dem Kopf der Frau summen die Leuchtstoffröhren. Die ganze Szenerie hat absolut nichts Glamouröses.

Vielleicht ist die Frau ja heute die Erste im Labor. Es ist noch früh, die Sonne klettert gerade über den Horizont. Sie greift nach einer Pipette, einem Reagenzglas. Und dann beginnt sie ihr Tagwerk.

Sie wird hier stundenlang sitzen, ohne auch nur einmal aufzustehen. Im Grunde sitzt sie hier vierzig Jahre lang.

Wenn Sie die Szene von außen betrachten, werden Sie sich langweilen, und das recht schnell. Und wer wollte Ihnen das übelnehmen? Sie sitzt ja nur da. Von innen gesehen allerdings ergibt sich ein ganz anderes Bild.

Denn auch wenn der Körper der Frau sich kaum bewegt, so fegt durch ihren Geist ein gewaltiger Wirbelsturm, denn er quillt über vor tollen Ideen. Ihr Verstand zieht eine gerade Linie von der Arbeit, die sie gerade macht, zu den wissenschaftlichen Durchbrüchen, die eines Tages Leben retten werden. Sie weiß nicht, ob sie diese Durchbrüche erzielen wird oder jemand anders. Sie weiß auch nicht, ob sie diese noch miterleben wird. Aber all das ist nicht wirklich von Bedeutung.

Die Arbeit, das Tun selbst, ist es, was zählt.

Die Frau macht Fortschritte, einen nach dem anderen. Sie misst, sie pipettiert, sie gießt Flüssigkeiten in Reagenzgläser und stellt die Zentrifuge an. Sie konzentriert sich, damit ihr auch bestimmt nichts entgeht. Die Arbeit ist ermüdend, aber keineswegs langweilig. Tatsächlich fühlt sie sich ein bisschen wie eine Detektivin, eine Art weiblicher Columbo. Irgendwann fällt ihr Blick vielleicht auf das eine winzige Detail, das den Fall für sie löst.

Also vergessen wir doch einfach, welchen Eindruck diese Szenerie auf einen außenstehenden Betrachter machen würde. Denn die Frau weiß, dass sich genau hier – in diesem unscheinbaren Labor mit seinem quietschenden Rollhocker und den summenden Leuchtstoffröhren – das Reich der grenzenlosen Möglichkeiten auftut.

Auch eine Zelle ist letztlich ganz anders beschaffen, als wir uns das normalerweise vorstellen.

Wenn Sie einen elementaren Unterricht in Biologie genossen haben, dann wissen Sie ein paar Dinge über die Zelle: dass sie die grundlegende Einheit alles Lebendigen ist, der Baustein allen Lebens. Vielleicht kennen Sie sogar die innere Architektur der Zelle. Bei Eukaryoten – also bei fast allem Lebendigen, das Sie je zu Gesicht bekommen haben, und vielem mehr, was unter dem Mikroskop sichtbar wird – ist diese folgendermaßen aufgebaut: Eine Plasmamembran umhüllt eine gelatineartige Flüssigkeit, die Zytoplasma heißt und in der mehrere Organellen schwimmen. In der Zellmitte befindet sich der Zellkern mit der DNA. Richtet man sich nach dem Bild, das die meisten Lehrbücher von der Zelle zeichnen, dann kann man sich diese vorstellen wie ein Kinderplanschbecken im Garten, in dem verschiedene aufblasbare Spielsachen treiben und darauf warten, dass etwas passiert.

Aber das ist leider vollkommen falsch.

Jede Zelle ist wie eine Science-Fiction-Stadt, die niemals schläft. Sie vibriert nur so vor Aktivität. Fast alle unsere Zellen enthalten ausgeklügelte Fabriken, die rund um die Uhr wie am Fließband Tausende Produkte herstellen. Labyrinthische Transportwege lassen selbst die komplexesten, vom Menschen konstruierten Autobahnen hoffnungslos simpel aussehen. Die Verpackungs- und Versandzentren arbeiten effizienter als jeder Paketdienst. Die Kraftwerke stellen Unmengen Energie zur Verfügung, und Recyclingsysteme sorgen dafür, dass nichts verschwendet wird oder lange herumliegt und vergammelt.

In Ihren Zellen werden komplexe Codes verschlüsselt, versiegelt, weitertransportiert, entschlüsselt und heruntergebrochen. Nur mit diesem einen Schlüssel sind Tore zu öffnen und zu schließen. Überwachungsnetzwerke bemerken jeden Eindringling … und attackieren ihn, sobald er entdeckt ist. Das sind unfassbar viele biologische Aktivitäten, die ohne Unterbrechung ablaufen, in jeder einzelnen Ihrer Billionen Zellen.

Seit Sie angefangen haben, dieses Buch zu lesen, haben Ihre Zellen gepumpt, befördert, gestapelt, transportiert, transkribiert, dekodiert, konstruiert, zerstört, gefaltet, blockiert, empfangen und ausgestoßen. So wurde es ermöglicht, dass Sie atmen, verdauen und Sauerstoff sowie Nährstoffe selbst in die entlegensten Winkel Ihres Körpers schleusen konnten. Sie haben Strom erzeugt und Luftschwingungen interpretiert. Sie haben gedacht, wahrgenommen, Muskeln kontrahiert und Legionen von Krankheitserregern, von denen Sie nie erfahren werden, aufgespürt und bekämpft.

In anderen Worten: Sie haben gelebt.

Ich erzähle Ihnen all das, weil Sie, um meine Geschichte, um mich zu begreifen, zuerst etwas anderes verstehen müssen: Das, was auf manche Menschen so statisch wirkt – die Frau im Labor, die Spielsachen im Planschbecken – ist in Wirklichkeit das genaue Gegenteil.

Manchmal kann ein komplexes und befriedigendes Leben – oder die Komplexität des Lebens an sich – für andere aussehen, als stecke nichts Aufregendes dahinter.

TEIL 1 Die Tochter des Metzgers

Eine Geschichte wird in meiner Familie immer wieder erzählt – ich persönlich kann mich daran allerdings nicht erinnern. Ich war noch ein pausbäckiges Kleinkind mit einem blonden Pagenkopf. Ich stehe draußen hinter unserem Haus. Vor mir steht mein Vater, der gerade dabei ist, unser Familienschwein zu schlachten. Das ist seine Arbeit, seine Berufung. Er ist Metzger. So verdient er seinen Lebensunterhalt und ernährt uns alle. Er macht diese Arbeit, seit er zwölf Jahre alt war.

Das tote Tier liegt auf einem Podest aus Ziegeln, damit es nicht schmutzig wird. Mein Vater sengt die Borsten mit einem Handbrenner ab, der einer Lötlampe ähnelt. Er schneidet den langen Leib des Schweins auf und fasst in die Bauchhöhle. Dann holt er die Eingeweide heraus, sehr vorsichtig, um die Organe nicht zu beschädigen. Die knubbligen Innereien glänzen. Schließlich greift er zum Beil und teilt das Tier entlang der Wirbelsäule in zwei gleiche Hälften. Was nun vor mir liegt, sieht nicht mehr nach einem Tier aus, einem Lebewesen. Es wirkt mehr wie eine Ware. Zu guter Letzt schneidet er den Schlachtkörper in hellrote Stücke aus Muskelfleisch.

Für meine Schwester Zsuzsanna, die drei Jahre älter ist als ich, ist das zu viel. Zsóka, wie ich sie nenne, ist nicht zimperlich. Wir sind schließlich im Ungarn der Nachkriegszeit. Zimperlichkeit ist ein Luxus, den sich niemand leisten kann – schon gar nicht eine Familie, die von der Hand in den Mund lebt wie unsere. Aber egal, was mich an diesem Augenblick so fasziniert haben mag, auf meine Schwester hat es nicht den gleichen Effekt.

Ich jedoch bin tatsächlich gefesselt.

Meine Eltern amüsierten sich immer, wenn sie sich daran erinnerten, wie ich dreingeschaut habe: die Augen weit aufgerissen, um nur ja nichts zu versäumen – die ganze komplexe Topografie des tierischen Innenlebens. All diese verschiedenen Teile, die so lange zusammenarbeiteten, um dieses eine Wesen am Leben zu erhalten. All diese Rätsel und Geheimnisse, die plötzlich ans Licht des Tages traten.

In meinen Augen ist dies der Anfang.

Ich kann mich zwar nicht an diese frühen Momente erinnern, in denen ich meinem Vater bei der Arbeit zusah, aber ich weiß noch sehr gut, in welcher Welt sie sich abspielten, in der Landschaft meiner Kindheit.

Kisújszállás: Zentralungarn, Teil der nördlichen großen Tiefebene. Lehmboden. Wogendes Weideland. Eine mittelgroße, von Landwirtschaft geprägte Stadt, in der ungefähr zehntausend Menschen leben. Wir sind nicht so isoliert wie manche andere Stadt. Immerhin haben wir einen Bahnhof. Und die Hauptstraße 4 führt durch die Stadt, die wichtigste Fernstraße nach Budapest. Es gibt ein paar gepflasterte Straßen, aber unsere ist aus gestampftem Lehm.

Unser Haus ist einfach und klein. Es wurde buchstäblich aus der Erde gebaut, die es umgibt: Seine weiß gestrichenen Mauern bestehen aus Lehm und Stroh. Obenauf ein dickes Rieddach. Ich kann mich noch erinnern, wie ausgebleicht das Schilfrohr von der Sonne war. Es sah aus wie eine struppige graue Perücke.

Wir leben in einem einzigen Raum. Das Haus ist größer als dieser Raum, aber die meiste Zeit des Jahres ist es in den anderen Zimmern zu kalt, sodass wir sie nur als Lagerräume nutzen können. Unser Leben spielt sich da ab, wo es warm ist.

In einer Ecke dieses Raumes steht der Wärmespender: ein Sägemehlofen. Er besteht aus Walzblech und hat etwa einen halben Meter Durchmesser. Im Grunde sieht er aus wie ein Fass mit einem Zylinder darin, der voller Sägespäne ist. Auf Pferden holen wir die Sägespäne von der nahe gelegenen Fabrik für Holzspielzeug. Zu Hause lagern wir das Sägemehl in der Scheune, auf einem Haufen, der größer ist als mein Vater. Im Sommer müssen wir den Haufen immer wieder umschichten, damit er sich in der Hitze nicht selbst entzündet.

Der Sägemehlofen wird so heiß, dass meine Mutter ihn manchmal als zusätzliche Kochplatte nutzen kann. Wenn er richtig durchheizt, fängt seine Außenwand an, rot zu glühen. Zsóka und ich haben schon früh gelernt, Abstand zu halten, weil man sich daran ganz leicht verbrennt. Trotzdem ist es unsere Aufgabe, jeden Morgen den inneren Zylinder mit Sägemehl zu füllen. Das ist Schwerstarbeit, die mit höchster Vorsicht verrichtet werden muss. Wie viele der Dinge, die wir tun, ist es keine Verpflichtung – zumindest nicht in dem Sinne, wie dieses Wort heute gebraucht wird. Es ist nichts, worum unsere Eltern uns bitten würden, auch kein Gefallen, den wir der Familie tun. Es ist einfach nur etwas, was getan werden muss. Wenn wir es nicht tun, wird die Familie frieren.

In der Mitte des Raumes steht ein großer Tisch. Hier bereiten wir die Mahlzeiten vor und essen. Manchmal versammelt sich unsere Verwandtschaft um diesen Tisch, um ausgelassen zu feiern. An diesem Tisch erledigen meine Schwester und ich unsere Hausaufgaben, helfen unserer Mutter, frischen Nudelteig auszurollen, den sie aus Mehl und Eiern zubereitet.

Jeden Abend steht mein Vater an der Schmalseite des Tisches und gibt unser Essen aus. Er hat während des Zweiten Weltkriegs in der Armee gedient und an der Front für Hunderte Soldaten gekocht, wobei er die Portionen ganz exakt verteilen musste. Ich sehe ihn heute noch vor mir, wie er Nudeln in seine Suppenschüssel schaufelt. »Soldaten im Krieg an der Front!«, ruft er. Dann greift er nach der Schüssel meiner Mutter: »Soldaten im Krieg an der Heimatfront!« Dann komme ich und schließlich meine Schwester. Wir Kinder bekommen kleinere Portionen. »Soldaten in Friedenszeiten«, sagt er ganz ruhig.

Dann lacht er und gibt jedem von uns noch ein bisschen mehr. Die Zeiten mögen hart sein, aber er hat Schlimmeres erlebt. Jeder Erwachsene hat das.

Gleich in der Nähe befinden sich die Betten, in denen wir schlafen: ich und Zsóka in dem einen, Mutter und Vater in dem anderen. Die Betten stehen so nahe beieinander, dass wir uns während der Nacht berühren können.

Draußen steht nicht nur die Räucherkammer meines Vaters (wo die Würste hängen, von denen dicke, vom Paprika orangefarbene Fettbatzen auf den Boden tropfen), sondern auch die Scheune, wo schon ein neues Schwein heranwächst. Das Fleisch fürs nächste Jahr. Im Hof picken Hühner auf der Erde herum, und wir haben mehrere Gärten. Im Hauptgarten ziehen wir das Essen für unsere Familie: Karotten, Bohnen, Kartoffeln und Erbsen. Das Abendessen besteht gewöhnlich aus den Dingen, die gerade erntereif sind (und die natürlich, wie die Würste, immer mit reichlich Paprika gewürzt werden). Zsóka und ich haben unseren eigenen Garten. Jedes Frühjahr legen wir die Samen in die Erde. Unsere Finger sind noch ungeschickt, aber wir gehen ganz behutsam zu Werke. Sachte bedecken wir die Samen mit Erde, und Wochen später können wir dann die Sprösslinge betrachten, die ihre Spitzen in die Luft und der Sonne entgegenstrecken. Wir bauen auch Obst an. Wir haben Apfel-, Quitten- und Kirschbäume. Und dazu noch Weintrauben auf der Pergola.

Nicht zu vergessen die vielen Blumen: blaue Hyazinthen, weiße Narzissen und Veilchen und große Rosenbüsche, die unser bescheidenes Heim in einen wahren Garten Eden verwandeln.

Irgendwann, Jahrzehnte in der Zukunft und einen Ozean weit entfernt, in einer Stadt namens Philadelphia, von der ich noch nie gehört habe, werde ich in einem Haus an einer breiten Vorortstraße leben. Dort werde ich mich auf die Suche nach Blumen machen, die ich pflanzen kann. Und erst als ich keine weißen Narzissen finde, merke ich, was ich da eigentlich tue: Ich suche nicht irgendwelche Blumen, sondern genau diese. Die Blumen, die ich als kleines Mädchen kannte und von denen ich weiß, dass meine Mutter sie gepflanzt und gepflegt hat.

Außerhalb der Stadt erstrecken sich die Maisfelder. Diesen Mais pflanzen wir selbst an. Davor aber müssen wir die Erde mit Hacken auflockern und das Unkraut beseitigen. Später vereinzeln wir die Pflänzchen, jäten regelmäßig Unkraut und düngen den Boden mit Kuhfladen. Schließlich können wir den Mais ernten. Die Körner bekommen die Tiere, und mit den Kolben heizen wir den Küchenofen.

Alles folgt derselben Devise: Nichts wird verschwendet. Wir schütteln Walnüsse von den Bäumen, essen die Kerne und verbrennen die Schalen im Ofen.

Es wird noch Jahre dauern, bevor Plastik in mein Leben tritt. Jahre werden vergehen, bevor ich den Begriff Müll verstehe – Dinge, die so nutzlos sind, dass man sie einfach wegwerfen kann.

Wir selbst haben keine Kuh, aber unser Nachbar. Jeden Morgen geht eine von uns, meine Schwester oder ich, mit einem leeren Krug hinüber. Wir füllen ihn mit Milch, die noch warm vom Euter ist, und servieren sie zum Frühstück. Aus dem, was übrig bleibt, wird Kefir gemacht. Wenn wir die Milchreste aus den Gläsern spülen, fangen wir das weißliche Wasser für unser Schwein auf, das alles gierig verschlingt.

Während wir herumwieseln und uns für den Tag fertig machen (wobei die Luft manchmal so kalt ist, dass unser Atem weiße Wölkchen bildet), hören wir einem kleinen Radio zu. Jeden Morgen erzählt der Sprecher, wer heute Namenstag hat. Zu jedem Tag des Jahres gehört ein anderer Name, und seine Träger dürfen feiern. 19. Februar – Zsuzsanna. 19. November – Erzsébet (Elisabeth). Guten Morgen, sagt dann die Stimme aus dem Radio. Heute ist der 2. Oktober, also haben heute alle Petras Namenstag. Der Name stammt von einem griechischen Wort, das Stein oder Fels bedeutet … Wenn wir dann in der Schule ankommen, wissen wir schon, wer Namenstag hat, und wünschen ihm oder ihr alles Gute. Das ist ein gutes System. Wie viele von uns wissen schon, wann die Menschen, die wir kennen, Geburtstag haben? Aber wenn man weiß, wie jemand heißt, dann weiß man auch, wann jemand Namenstag hat, und kann ihm oder ihr gratulieren.

In den ersten zehn Jahren meines Lebens benutzen wir eine Außentoilette. Nachts – vor allem im Winter – pinkeln wir in einen Nachttopf. So macht das fast jeder, den ich kenne – zumindest in den Anfangsjahren.

In unserem Haus gibt es kein fließendes Wasser. Im Hof haben wir – wie alle Familien in unserer Straße – einen Brunnen. Manchmal beuge ich mich über seinen Rand und starre ins Dunkel, während die kühle, feuchte Luft meine Haut benetzt. Im Sommer wird der Brunnen zum Kühlschrank. Wir lassen unsere Lebensmittel fast ganz bis zum Wasser hinunter, damit sie nicht schlecht werden. In den Wintermonaten ist das ganze Haus ein Kühlschrank. (In der kältesten Zeit bewahren wir die Eier unter dem Bett auf, damit sie nicht einfrieren.)

Mit dem Brunnenwasser tränken wir die Tiere oder gießen die Pflanzen. Zum Baden und Waschen ist es zu hart, außerdem ist es nicht trinkbar. Daher geht mein Vater jeden Tag mit zwei Eimern zu einer Pumpe in einer nahe gelegenen Straße. Die vollen Eimer trägt er an einer Stange über der Schulter. Zsóka und ich laufen hinter ihm her und bringen in kleineren Gefäßen Wasser nach Hause. Einmal die Woche machen wir es heiß, schütten es in unsere kleine Zinkwanne und baden.

An der Gemeindepumpe tauschen die Nachbarn den neuesten Klatsch aus, diskutieren die Nachrichten und berichten einander von den erfreulichen und schlimmen Ereignissen des Tages. Für mich ist diese Pumpe so etwas wie der allererste Chatroom.

Gelegentlich kommt ein Mann auf einem Pferd durch unsere Straße. Er schlägt laut die Trommel, um uns nach draußen zu rufen und die neuesten behördlichen Bekanntmachungen zu überbringen. Das ist eine weitere, eher offizielle Nachrichtenquelle – in manchen Gemeinden heißt er der Stadtschreier oder der Ausrufer.

»Nächsten Dienstag«, könnte so eine Verlautbarung klingen, »gibt es eine vorbeugende Impfung für Hühner! Lassen Sie Ihre Hühner an diesem Tag im Stall, damit sie geimpft werden können!«

Wir schreiben auf, was er gesagt hat, und gehen dann zur Wasserpumpe. Dort wiederholen wir und jeder, der sonst noch dort ist, die jüngste Bekanntmachung, falls jemand den Ausrufer verpasst haben sollte: »Hast du gehört? Die Hühner werden geimpft. Ja, genau, nächsten Dienstag. Wir sollen die Hühner drinnen lassen.«

Und am nächsten Dienstag kommen dann auch wirklich Studenten der Tiermedizin zu unserem Haus. Zsóka und ich fangen die Hühner im Stall ein und geben sie den Männern, die sie immunisieren. Vermutlich meine erste Impfkampagne überhaupt.

Lektionen in Naturkunde gibt es überall um mich herum.

Ich klettere auf Bäume und spähe in die Nester der Vögel. Ich schaue zu, wie aus harten Eiern nackte Küken werden, die mit weit aufgesperrten Schnäbeln um Nahrung betteln. Den Küken wachsen dann Federn und Muskeln. Sie verlassen ihr Nest und fangen an, am Boden herumzupicken. Ich sehe Störche und Schwalben am Himmel. Wenn es kalt wird, verschwinden sie. Aber im Frühjahr kehren sie zurück, und alles beginnt aufs Neue.

In der Räucherkammer fangen meine Schwester und ich das herabtropfende Fett mit einem Löffel auf und sammeln es in einem Topf. Wenn der Sommer kommt, ruft meine Mutter eine Frau ins Haus. Sie ist uralt und trägt das Wissen vergangener Generationen mit sich. Unter ihrer Anleitung schmelzen wir das Fett, vermischen es mit Natriumkarbonat in einem Verhältnis, das nur sie zu kennen scheint. Dann schütten wir die Mischung in hölzerne Kästen, die wir mit einem Geschirrtuch abdecken. Wenn die Masse zu Seife ausgehärtet ist, schneiden wir sie mit einem Draht in Stücke. Die fertigen Seifenstücke verwenden wir fürs Baden oder schaben sie zu Flocken für die Wäsche.

Heute weiß ich, dass unsere örtliche Seifensiederin die erste Biochemikerin war, der ich je begegnet bin.

Eine weitere Lektion: Eines Sommers werden unsere Kartoffeln von einem Ungeziefer befallen – Leptinotarsa decemlineata, gemeinhin als Kartoffelkäfer bekannt. Die Insekten legen Eier, und plötzlich ist der ganze Garten voller Larven, die die Stiele anknabbern und ganze Blätter zerfressen, sodass sie aussehen wie filigrane Spitze. Sie werden die ganze Ernte vernichten, wenn wir nichts tun. Meine Eltern ernennen mich zur Kartoffelkäfer-Wächterin. Ich kontrolliere die Pflanzen und sammle die Käfer einzeln ein, um sie in eine Dose zu werfen. Jeder Käfer ist ungefähr einen Zentimeter lang, hat einen schwarz gepunkteten Kopf und dramatische schwarz-weiße Streifen am Rücken. Die Käfer an sich stören mich nicht, aber wenn ich einen übersehe, legt er haufenweise Eier, aus denen dann kleine, sich windende Larven schlüpfen, rosa und klebrig. Die sammle ich ebenfalls ein.

Die Arbeit ist ermüdend und manchmal eklig. Aber ich lerne dabei meine erste Lektion in Insektenkunde und Ökologie. Denn auch hier wird nichts verschwendet: Die Insekten werden an die Hühner verfüttert, die von dem Überfluss ganz entzückt sind. Kartoffelkäfer werden von den Hühnern gefressen, die wiederum uns nähren: eine Lektion in puncto Nahrungskette, die mir buchstäblich in Fleisch und Blut übergeht.

Die Arbeit nimmt kein Ende. Meine Schwester und ich bringen den Hühnern Wasser und sammeln ihre Eier ein. Wenn mal eins unserer kostbaren Hühner auf den Tisch kommen soll, fangen wir den Vogel mit einem Besen ein. Wir waschen Geschirr und Kleidung von Hand. Zweimal die Woche schneidet meine Großmutter, die etwa eine halbe Stunde zu Fuß von unserem Haus entfernt lebt, Blumen in ihrem Garten: labdarózsa (Schneeballhortensie), török szegfú (Bartnelke), rózsa (Rosen), dália (Dahlien), szalmavirág (Strohblumen), tulipán (Tulpen), kardvirág (Gladiolen) und bazsarózsa (Pfingstrosen). Diese verkauft sie dann auf dem Markt. Wir helfen ihr, die Blumen zu schneiden und daraus Sträuße zu binden.

Selbst wenn meine Großmutter mir nicht die Namen all dieser Blumen verraten hätte, hätte ich sie auswendig gelernt. In der fünften Klasse bekomme ich ein Buch über die Flora Ungarns. Das Buch ist mit großartigen Aquarell-Illustrationen von Vera Csapody, einer ungarischen Botanikerin und Künstlerin, geschmückt. Ich bin davon völlig hingerissen. Stunde um Stunde blättere ich durch die Seiten, präge mir die hellen Farben der Blütenblätter ein, die dünnen Wurzelfäden, die oftmals aus runden Zwiebeln hervorsprießen, und die exakte Panaschierung und Prägung der Blätter.

Unser einziger Raum bietet sogar den Luxus einer Stromleitung. So haben wir hier immerhin elektrisches Licht und können Schallplatten oder Radio hören. Meine Eltern lieben Musik. Meine Mutter legt beim Kochen oder Backen oft eine Platte auf. Sie kann wirklich alles backen, und ihre Kuchen sind exquisit: saftig, köstlich und wunderschön dekoriert. Einer meiner Lieblingskuchen ist lúdláb, die Gänsefußtorte. Ein fantastischer Biskuit mit Cremefüllung und Rosinen unter einer Schokoladenglasur.

Zsóka ist in der Küche geschickter als ich. Als sie zehn Jahre alt ist, kann sie bereits ganze Kuchen backen. Ich stelle mich immer ein bisschen tollpatschig an und habe auch kein echtes Interesse daran. Wir teilen uns schon recht früh die Pflichten im Haushalt: Ich mache das Feuer, sie kocht, und ich mache danach den Abwasch.

Auch mein Vater liebt Musik, vor allem den Operntenor Imre Bojtor und eine bestimmte Form traditioneller ungarischer Lieder, die man Magyar nóta nennt. Mein Vater hat eine wunderbare Stimme und schnappt Melodien im Vorübergehen auf. Er ist ein großartiger Sänger und spielt außerdem noch Geige und Zither. So hat er immer ein Lied auf den Lippen.

Er versucht oft, sein Können an meine Schwester und mich weiterzugeben, aber wir haben einfach nicht das Ohr dafür. Musik hören wir allerdings beide gern. Wie alle Leute, die wir kennen, stehen wir auf eine Band namens Metró und ihren Leadsänger Zorán Sztevanovity, sozusagen der ungarische Roy Orbison. Aber selbst musizieren? Offensichtlich ein hoffnungsloses Vorhaben. Irgendwann gibt mein Vater auf und musiziert fortan ohne uns.

Aber er besitzt auch noch andere Gaben. Er kann zweistellige Zahlen im Kopf multiplizieren und präsentiert das Ergebnis wie aus der Pistole geschossen. Meine Schwester und ich stellen ihn in all den langen Jahren immer wieder auf die Probe, und er macht fast nie einen Fehler. Auch dies ist eine wichtige Lektion für mich, die über die bloße Mathematik hinausgeht: Intelligenz und Schulbildung sind nicht dasselbe. Ein Mensch mag kein großes Ansehen oder ein Diplom haben und kann trotzdem hochintelligent sein.

Lange Zeit halte ich das für eine Tatsache, die jedem bekannt und so offensichtlich ist, dass sie nicht betont werden muss. Erst später, als ich anfange, im Wissenschaftsbetrieb zu arbeiten, wird mir klar, dass dem nicht so ist – ganz und gar nicht.

Als ich neun Jahre alt bin, kaufen meine Eltern ein halb verfallenes, hundert Jahre altes Haus aus Lehmziegeln. Es ist zu baufällig, um es noch bewohnen zu können, aber man kann es auseinandernehmen und aus den Teilen ein neues Zuhause machen.

Und genau das ist es, was meine Schwester, mein Vater und ich einen ganzen Sommer lang tun. Wir sammeln die Nägel, mit denen die Schindeln an den Dachbalken befestigt sind. Diese alten Nägel sind noch aus Bronze und viel stabiler als die billigen Aluminiumnägel, die man im Laden kaufen kann. Meine Schwester und ich hämmern sie gerade, damit sie wiederverwendet werden können. Wir nehmen auch die Schieferschindeln vom Dach, reinigen sie und stapeln sie fein säuberlich für später. Wir schleifen alte Bretter und lagern auch diese. In einer großen Mulde vermischen wir Ton mit Stroh und Wasser. Damit wird mein Vater später die Wände verputzen. Weil ich die Kleinste bin, klettere ich aufs Dach und zwänge mich zu den Stellen durch, die am schwersten zu erreichen sind. Dort nagle ich Deckenbretter fest und schmiere Lehm darüber, den ich dann glatt streiche, wie mein Vater es mir gezeigt hat.

Als wir endlich einziehen, bin ich zehn und kenne jeden einzelnen Winkel des Hauses.

Aber ist das wirklich Arbeit? Oder einfach nur das Leben?

Natürlich haben wir Kinder viel Zeit zum Spielen. In unserer Schotterstraße gibt es viele Kinder unseres Alters. Im Sommer spielen wir Kaufladen. Da ich die Kleine bin, spiele ich meistens die Kundin, meine Schwester und die anderen Mädchen ihres Alters die Ladenbesitzerinnen. Oder wir spielen Schule, dann sind sie die Lehrerinnen und ich bin die Schülerin. Und ich erledige tatsächlich sorgfältig alle Hausaufgaben, die man mir aufgibt, so, als wären wir wirklich in der Schule.

Wenn es Winter wird, spielen wir im Schnee. Und wenn im Sommer der Regen fällt, planschen wir durch die Pfützen in unserer Straße.

Aber ich – und vermutlich jedes andere Kind in unserem Bekanntenkreis – könnte Ihnen nicht sagen, wo die Arbeit aufhört und das Spiel beginnt, wo Verantwortung und Vergnügen auseinanderfallen. Die Grenzen sind fließend und nicht exakt zu bestimmen. Wir ackern und wir haben Spaß. Wir tragen unseren Teil bei und bekommen doch so vieles geschenkt.

Von all den frühen Lektionen, die mich auf ein Leben als Wissenschaftlerin vorbereitet haben, ist dies vermutlich die wichtigste: dass Arbeit und Spiel ineinander übergehen, sogar verschmelzen können, sodass allein die bloße Vorstellung eines Unterschieds bedeutungslos wird.

Stellen Sie sich die Auslage eines Ladens vor, in einer malerischen Stadt in Osteuropa. Ein Wintermorgen. Kinder haben sich davor versammelt und drücken sich die Nasen an der Scheibe platt. Was gibt es da nur Interessantes zu sehen?

Treten Sie näher, übers Kopfsteinpflaster, und sehen Sie selbst. Jemand hat eine Schneelandschaft geschaffen, ein bisschen wie ein Lebkuchenhaus. Aber nicht aus Backwerk und Zuckerguss, sondern aus Fleisch. Ein schneebedecktes Dach aus weißem Speck. Ein Zaun aus Knackwürsten. Eiszapfen aus Rindertalgtropfen.

Mein Vater, der Metzger, hat diese Szenerie zusammen mit dem Ladenbesitzer gestaltet.

Ich habe dieses Schaufenster nie selbst gesehen, aber als Kind habe ich es mir immer gern im Geist ausgemalt. Mein Vater hat es mir beschrieben und erzählt, wie alle Kinder aus Kisújszállás kamen, um es sich anzuschauen. Ich konnte mir die Szenerie wirklich vorstellen, als hätte auch ich mir die Nase an jenem Fenster platt gedrückt und mit meinem Atem kreisrunde Flecken aufs Glas gezeichnet.

Als ich dort lebte, gab es im Laden längst keine solchen Schaubilder mehr.

Mein Vater war gerade mal zwölf, als er anfing, das Metzgerhandwerk zu erlernen. Er besuchte eine Zeit lang die Schule und beendete 1932 das vorgeschriebene sechste Schuljahr. Danach ging er bei einem Metzger vor Ort in die Lehre und verließ später seine Heimatstadt, um sich in Budapest in seinem Beruf fortzubilden. »Wenn du weißt, wie du für die Leute Fleisch herrichten kannst«, hatte ihm seine Mutter gesagt, »dann wirst du nie Hunger leiden.«

Dieses Denken fußte weder auf Einbildung noch auf Paranoia. Jene Zeit war geprägt von den Nachwehen des Ersten Weltkriegs, und ganz Europa litt Hunger. Ungarn, das zu den Kriegsverlierern zählte, war so kaputt, wie ein Land nur sein kann. Die Kindheit meines Vaters war, wie die aller Kinder damals, von Hunger geprägt.

Mein Vater: János Karikó. Das war der Name, unter dem ich ihn kannte, obwohl er mit einem anderen Namen zur Welt gekommen war. Karikó lautete der Mädchenname seiner Mutter. Diese hatte einen Mann namens László Balogh geheiratet, der wie so viele Ungarn im Ersten Weltkrieg ins Feld zog. Er verließ Kisújszállás 1917 und kehrte nie zurück. Kurz nachdem er eingerückt war, trat meine Oma bei einer reichen Familie in Dienst. Diese Familie hatte Kinder, die fast schon erwachsen waren. Einer der Söhne war etwa so alt wie meine Großmutter.

1920 kam dann mein Vater zur Welt.

Ich rekapituliere: Ihr Ehemann zog 1917 in den Krieg, und ihr Kind wurde 1920 geboren. Sie können es sich also ausrechnen.

Die gesetzlichen Schwiegereltern meiner Großmutter, Familie Balogh, wollten mit diesem Skandalkind, das außerhalb eines ehelichen Bundes gezeugt worden war, nichts zu schaffen haben. Weder Mutter noch Kind verdienten ihrer Ansicht nach den Namen Balogh. Die biologische Familie meines Vaters – die Dienstherren meiner Großmutter – empfand genauso. Und so änderte meine Großmutter zehn Jahre nach der Geburt meines Vaters dessen Namen in Karikó.

Und dies ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass er da schon zur Schule ging, dass seine Freunde und Lehrer ihn als Balogh kannten, und dass es der Name war, den zu tragen er gewohnt war. Künftig würde er eben Karikó heißen.

Das war eine Lektion, die mein Vater schon früh lernte: Dinge können sich ändern. Es ist wichtig, flexibel zu bleiben.

Als Teenager in Budapest lernte mein Vater viel über das Metzgerhandwerk. Mit achtzehn kehrte er voller Enthusiasmus zurück und nahm eine Stelle in einer Metzgerei an, die ihm ideal erschien, mitten in Kisújszállás.

Mein Vater war regelrecht verliebt in diesen Laden. Dem Besitzer war das Beste gerade gut genug für seine Kundschaft – nicht nur, was das Fleisch anging, sondern auch beim ganzen Drumherum. Bevor er seinen Laden eröffnet hatte, war er extra nach Italien gereist, um die schönsten handgemalten Kacheln zu kaufen, die er finden konnte. Damit flieste er dann die Wände seines Ladens. Er wusste, was Qualität war – und was mein Vater lieferte, war Qualitätsarbeit.

Zusammen bauten sie ein florierendes Geschäft auf. Sie wählten nur Fleisch von bester Qualität aus, schnitten es nach allen Regeln der Kunst zu und verpackten ihre Ware mit Sorgfalt. Sie waren freundlich zu den Kunden und bedienten sie gut, also blieben diese ihnen auch treu. So war das damals, meinte mein Vater: Die Leute waren stolz auf ihre Arbeit. Und ich konnte diesen Stolz hören, wenn er seine Geschichten erzählte. Aber ich hörte auch die Wehmut, die darin mitschwang.

Denn als mein Vater mir all diese Geschichten erzählte, hatte sich die Welt bereits gewandelt.

1940, kurz bevor sich der Zweite Weltkrieg von Polen auf Europa und die ganze Welt ausbreitete, musste sich mein Vater zur Königlich Ungarischen Armee melden. Als er später nach Kisújszállás zurückkehrte, war nichts mehr wie zuvor.

In den Jahren, die unmittelbar auf den Krieg folgten, versuchte man es in Ungarn ansatzweise mit demokratischen Experimenten. Aber 1947 übernahm die Kommunistische Partei dann ganz offen die Macht. Die Partei verstaatlichte Industrie, Bildung, Banken und Transportwesen. Landwirtschaftliche Betriebe wurden zu Kollektiven zusammengefasst. Die Partei beschlagnahmte Häuser, die angeblich zu groß waren, warf die Eigentümer hinaus und quartierte stattdessen mehrere Familien dort ein. Private Unternehmen wurden Gemeineigentum. So auch der Metzgerladen, in dem mein Vater so gerne gearbeitet hatte.

Die ganze Arbeit. Die ganze Mühe. All das hatte sich über Nacht in Luft aufgelöst.

In den ersten elf Jahren nach dem Krieg wurde Ungarn die meiste Zeit von Mátyás Rákosi geführt, einem totalitären, linientreuen Stalinisten. (Er bezeichnete sich stolz als »Stalins besten Schüler«.) Es waren finstere Zeiten. Rákosi schickte seine Geheimpolizisten in jedes Dorf. Er hielt die Bürger dazu an, ihre Nachbarn zu bespitzeln und eventuelle Vergehen gegen die Partei zu melden. Unter seiner Herrschaft wurden massenhaft Verhaftungen vorgenommen, Schauprozesse abgehalten und politische »Feinde« exekutiert. Etwa hunderttausend Bürger wurden ins Gefängnis gesteckt, noch mehr in Arbeitslager.

Oh, und noch etwas: Die Partei beschlagnahmte alle landwirtschaftlichen Nutztiere und verbot die Hausschlachtung von Schweinen oder Rindern. Selbst die Hausmästung wurde mit strengen Gefängnisstrafen belegt.

Fleisch – die Berufung meines Vaters – war nun Staatsmonopol.

Mein Vater, den man in der Gemeinde mittlerweile liebevoll »Onkel János« nannte, begann, in der Metzgerei des örtlichen Landwirtschaftskollektivs zu arbeiten. Es gab viele solcher Kollektive im Land. Jedes Kollektiv bündelte Land und Arbeit. Man baute Getreide wie Mais, Weizen oder Reis an oder zog Schlachtvieh. Ein Teil der kollektiven Erträge wurde an die Mitglieder verteilt, ein anderer gegen die Erzeugnisse (zum Beispiel Äpfel oder Zuckerrüben) anderer Kollektive eingetauscht.

Offiziell arbeitete mein Vater nur für das Kollektiv. De facto aber reichten die Erträge nie aus, um davon eine Familie zu ernähren. Es kam häufig zu Engpässen in der Versorgung. Vorschriften hin oder her, die Menschen mussten etwas zu essen haben.

Überall – nicht nur in Kisújszállás, sondern im ganzen Land – fütterten die Leute weiter ihre Tiere, nur eben heimlich. Und mein Vater ging sozusagen in den Untergrund. Er schlachtete immer noch privat, aber in den Jahren nach dem Krieg musste er das heimlich erledigen. Er arbeitete nur für Familien, denen er vertrauen konnte, und normalerweise nur nachts. Es war gefährlich. Man musste aufpassen. Schließlich wusste man nie, wer gerade zuschaute.

Zur Sicherheit standen die Kinder auf der Straße und passten auf. Kam jemand vorbei, liefen die Kinder ins Haus und warnten die Erwachsenen, damit sie notfalls alle verräterischen Spuren beseitigen konnten.

Mein Vater arbeitete also häufig nachts. Er fing an, wenn es am dunkelsten war, damit im ersten Licht des Morgens alles wieder aussah wie immer. Nach getaner Schwarzarbeit eilte er ins Kollektiv, um seiner offiziellen Betätigung nachzugehen.

Im Kollektiv lernte er meine Mutter kennen.

Meine Mutter war eine praktische Frau, völlig unsentimental, und das aus gutem Grund.

Eine der ersten einschneidenden Geschichten unserer Familienhistorie mütterlicherseits ereignete sich 1934: Die Urgroßeltern meiner Mutter wurden ermordet. Viel mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß weder, wer die Tat beging, noch warum. Nur dass das Leben von Károly Szász und das seiner Frau ein abruptes und gewaltsames Ende fand. Und dass wir alle lernten, mit dieser Ungewissheit zu leben.

Überspringen wir also eine Generation. Ferenc Oros, der Großvater meiner Mutter (und Sohn des ermordeten Paares), kämpfte im Ersten Weltkrieg. 1916, kurz nachdem er an die Front geschickt worden war, erhielt seine Frau – meine Urgroßmutter – die Nachricht, dass er gefallen sei. Zutiefst erschüttert vom Tod ihres Mannes erschoss sie sich und ließ fünf Kinder zwischen acht und fünfzehn Jahren zurück. Eines dieser Kinder war die Mutter meiner Mutter. Sie war damals elf Jahre alt.

Sie können sich vorstellen, wie groß der Schock der Familie war, als nach dem Krieg plötzlich Ferenc Oros vor der Tür stand, so lebendig, wie man es nur sein konnte. Die Nachricht über seinen Tod war eine Falschmeldung gewesen.

Und wieder gehen wir über zur nächsten Generation. Zsuzsánna, meine Großmutter mütterlicherseits, die ich Nagymama nannte, heiratete meinen Großvater und ließ sich auf einem kleinen Bauernhof außerhalb von Kisújszállás nieder. Dort bauten sie Getreide an und zogen Gänse. Sie hatten drei Töchter: meine Tante Erzsébet, 1926 geboren; meine Mutter Zsuzsánna (ja, so heißen meine Mutter, meine Großmutter, meine Schwester und eine meiner Cousinen), die 1929 zur Welt kam; und die Kleinste, meine Tante Ilona, geboren 1938.

Aber offensichtlich wollte mein Großvater vor allem Söhne. Dieser Wunsch war so stark in ihm, dass er, als die kleine Ilona zur Welt kam, enttäuscht seine Sachen packte und verschwand. Meine Großmutter, die plötzlich allein mit drei Kindern dastand, schlug sich mit den Gänsen auf dem Hof mehr schlecht als recht durch. Sie schickte ihre Töchter in der Stadt zur Schule, die zu Fuß eine Stunde entfernt lag. Im Winter war dies nicht nur eine Qual, sondern häufig auch noch richtig gefährlich. Doch meine Mutter besuchte die Schule bis zur achten Klasse – für ein Mädchen in ihrer Situation eine echte Leistung. 1943, als sie vierzehn war, bekam meine Mutter Arbeit in der Stadt, in der Zöldy-Apotheke. Zu jener Zeit, als der Erste Weltkrieg gerade mal eine Generation zurücklag, tobte bereits der Zweite Weltkrieg.

Im Herbst 1943 verkaufte meine Großmutter ihre Gänse und zog mit der Familie in die Stadt. Sie ging wohl davon aus, dass es in Kriegszeiten dort sicherer war. Bald darauf überfielen die Deutschen Ungarn. Dann kamen die Russen, um gegen die Deutschen zu kämpfen. Da Kisújszállás an der Straße lag, die von Russland nach Budapest führte, kam es dort zu heftigen Kämpfen.

Während der schlimmsten Tage versteckte sich meine Mutter (die trotz allem immer noch in der Apotheke arbeitete) mit ihren Schwestern und meiner Nagymama im Keller eines Nachbarn. Als sie wieder herauskamen, stand das Haus, in das sie erst kürzlich eingezogen waren, in Flammen.

Nachdem das Feuer gelöscht war, blieb ihnen nur ein kleines, etwas abgelegenes Nebengebäude. Es war eigentlich ein Stall und entsprechend schmutzig. Aber dort zogen sie ein und bauten diesen, so gut sie konnten, zu einem Wohnhaus aus. Meine Großmutter lebte bis zu ihrem Tod darin.

Die meiste Zeit jedenfalls. Nicht lange nachdem ihr Haus abgebrannt war, teilten die russischen Soldaten meiner Großmutter mit, dass sie eine Köchin brauchten. Sie waren in einem großen Stadthaus untergebracht. Dort sollte sie auf deren Bitte einziehen und für die Offiziere kochen. Wenn ich sage »auf deren Bitte«, so ist das faktisch korrekt, was aber nicht bedeutet, dass meine Großmutter wirklich die Wahl gehabt hätte. Man sagte damals nicht Nein zur Roten Armee.

Doch wie sich herausstellte, behandelten die Russen sie gut. Sie sagte immer, die Soldaten seien sehr, sehr gut zu ihr gewesen, sehr respektvoll. Eine echte Erleichterung. Denn die Geschichte ist voll von Berichten, in denen ähnliche Situationen für die Betroffenen weniger gut ausgingen.

Jahre später erzählte meine Mutter mir von einem Erlebnis aus dieser Zeit. Sie war damals fünfzehn Jahre alt und ging wie jeden Tag zur Arbeit in der Apotheke. Auf ihrem Weg kam sie an einem russischen Panzer vorbei, der offensichtlich kaputt und zurückgelassen worden war. Daneben lag ein toter Soldat. Meine Mutter sah ihn an. Sie erkannte, dass er höchstens so alt war wie sie, vielleicht sogar jünger.

»Ein Junge«, sagte sie immer, der für eine Armee gestorben war, die ein unglaubliches Maß an Zerstörung hinterlassen hatte. »Er war doch noch ein Junge.«

Aber der Lauf der Geschichte nimmt natürlich auch auf Kinder keine Rücksicht.

All diese Dinge hatte sie schon hinter sich, als meine Mutter anfing, in dem landwirtschaftlichen Kollektiv zu arbeiten, wo sie meinen Vater kennenlernte. Sie arbeitete im Büro, führte die Bücher, machte Inventur und kalkulierte Überschüsse, Schulden sowie Tauschgeschäfte.

Meine Mutter mochte die Schule vielleicht nur bis zur achten Klasse besucht haben, doch sie war intelligent und schlagfertig. Sie hatte ein Auge für winzige Details, war ehrgeizig und fleißig. Sie las viel, und zwar alle möglichen Bücher. Ihr Leben lang konnte sie sich für Biografien und Sachbücher begeistern. Dank ihrer unglaublichen Neugier konnte sie selbst mit den massiven Umwälzungen umgehen, die sich auf dem Weg ins 21. Jahrhundert vollzogen. (Mit achtzig wurde sie zum Technikfreak. Sie konnte ihren Videorekorder programmieren, damit er ihre Lieblingssendungen aufnahm, während sie ein anderes Programm ansah. Es gab nichts, was sie im Internet nicht fand. Und sie rief mich täglich an, um mir zu erzählen, was sich in der Welt alles zutrug, während ich in meinem Labor arbeitete.)

Mein Vater nahm ihre Intelligenz und ihre Schönheit schnell wahr. Er verliebte sich bis über beide Ohren in sie. Als romantische Geste, die seinem überbordenden Naturell entsprach, grub er einen riesigen Fliederstrauch aus, der hinter dem Haus seiner Familie wuchs, und stellte ihn vor die Tür des Hauses, in dem meine Mutter lebte. Weder meine Großmutter noch meine Mutter oder ihre Schwestern konnten mehr zur Tür hinaus oder hinein. Darüber lachten meine Eltern noch Jahre später.

Sie heirateten nur wenige Monate, nachdem sie sich kennengelernt hatten. Zu jener Zeit dauerte eine Brautwerbung noch nicht so lange. Ich kann mich gut erinnern, wie mein Vater immer erzählte, an ihrem Hochzeitstag hätten alle in der Kirche davon geschwärmt, wie gut der Bräutigam aussähe. Doch wenn ich mir das Foto anschaue, dann berührt es mich tief, wie schön meine Mutter war – sanft und stark zugleich. Sie würde diese Stärke brauchen, denn es lagen noch einige Herausforderungen vor ihr.

Mein Vater war kein ideologischer Mensch. Er neigte von Natur aus nicht zum Katzbuckeln. Er fand in jeder Situation etwas Humorvolles und brachte die Menschen zum Lachen, ganz egal, was in der Welt draußen vor sich ging.

Im Ungarn der Nachkriegszeit errichtete man überall Standbilder kommunistischer Führer. In der Metzgerei des Kollektivs zum Beispiel stand eine Statue von Rákosi. Der Mann hatte eine Glatze. (Tatsächlich nannten die Leute ihn bald den »kahlköpfigen Metzger«, womit sie allerdings nicht die Art von Schlachter meinten, die mein Vater war.) Da Rákosis Glatze Berühmtheit erlangt hatte und es in der Metzgerei immer kalt war, knotete mein Vater der Statue aus einem Tuch eine Kopfbedeckung, wie man es vielleicht bei einem Kind tun würde. Wenn ihn jemand fragte, warum die Statue das Ding auf dem Kopf habe, meinte er nur: »In der Metzgerei ist es immer kalt. Er braucht das, um sich warm zu halten.« Die Leute lachten, und wenn zu Anfang eine gewisse Spannung geherrscht hatte, so löste sich diese schnell auf.

Aber hinter seinem Witz stand, wie ich glaube, eine echte Sorge. Denn mit der Wirtschaft ging es unter der Herrschaft der Kommunisten steil bergab. Und dadurch auch mit dem Lebensstandard. Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker, Brot und Fleisch mussten rationiert werden. Es kam häufig zu Engpässen. Ein hungriger Bauch war damals keine Seltenheit.

Meinem Vater missfiel auch, dass nach der kommunistischen Machtübernahme plötzlich alles funktionell, nützlich und billig sein musste. Er fand es nicht gut, dass die Partei ganz normalen Bürgern ihren Besitz wegnahm. Obwohl er nichts besaß, was man ihm hätte wegnehmen können, waren ihm doch »richtig« und »falsch« wichtig. Wenn er mit uns in der Stadt spazieren ging, dann blieb er manchmal vor einem schönen Haus stehen, dessen Erbauer ganze Arbeit geleistet hatte. Er erklärte uns die Einzelheiten der Konstruktion und welches Holz, welche Nägel, welche Verfugung und welche Stützbalken man verwendet hatte. »Dieses Haus«, so meinte er, »steht in vierhundert Jahren noch.« Dann schüttelte er den Kopf. »Und nun haben sie es sich einfach unter den Nagel gerissen. Sie haben den Mann hinausgeworfen, der es mit eigenen Händen erbaut hat, und lassen Fremde hier wohnen.«

Auch die Sitzungen des Kollektivs hasste er. Er hielt sie für blanke Zeitverschwendung. So legte man den Mitgliedern einmal nahe, das Loblied eines bestimmten Funktionärs zu singen (mitunter wortwörtlich). Und bei der nächsten Sitzung hieß es auf einmal, der Mann sei eine Schande für das Land.

Man kam kaum noch hinterher damit, wer gerade hoch im Kurs stand und wer nicht, wer gut war und wer schlecht. »Wir kennen diese Leute doch nicht mal«, sagte mein Vater immer. Hier in Kisújszállás mussten die Menschen sich mit ihrer Hände Arbeit durchbringen. Sie hatten viele Mäuler zu füttern. Die Welt mochte sich in einem ideologischen Kampf aufreiben, aber für meinen Vater zählten nur die Menschen um ihn herum. Und er wusste, was wichtig war.

Er schüttelte manchmal einfach nur den Kopf. »Lasst uns nach Hause gehen«, sagte er häufig zu seinen Nachbarn. »Unsere Familien warten auf uns.«

Im Oktober 1956, ein Jahr nach meiner Geburt, geschah in Budapest etwas, das in die Geschichte eingehen sollte. Es begann mit kleinen Gruppen, meist Studenten, die vor dem Parlamentsgebäude aufmarschierten und gegen die Kommunistische Partei protestierten. Nach Jahren der Diktatur und der wirtschaftlichen Stagnation wollten diese Menschen Reformen sehen. Sie stellten eine Reihe von Forderungen auf, unter anderem, dass die Rote Armee sich aus Ungarn zurückziehen solle. Sie traten außerdem für eine demokratische Vielparteienlandschaft, eine freie Presse und eine komplette Neuausrichtung der ungarischen Wirtschaft ein.

Die Demonstranten hatten durchaus Grund zur Hoffnung. Stalin war wenige Jahre zuvor gestorben. Rákosi, sein »bester Schüler«, war abgesetzt worden und floh in die Sowjetunion. Die ungarischen Arbeitslager wurden dichtgemacht, politische Gefangene freigelassen, und der Chef der Geheimpolizei saß im Gefängnis. Die neue politische Führung in Ungarn schien tatsächlich den Lebensstandard der Menschen verbessern zu wollen. In Polen, einem weiteren Ostblockstaat, war eine reformorientierte Regierung gewählt worden. Dort hatte man bereits erfolgreich den Abzug der sowjetischen Armee verhandelt.

Es ging aufwärts.

Auf Filmaufnahmen aus dieser Zeit sieht man die Gesichter der ungarischen Demonstranten. Sie sind jung, sie lächeln voller Selbstvertrauen. Ihr Optimismus war ansteckend. Bald schlossen sich Hunderttausende den Demonstrationen an. Kein anderes Land innerhalb der sowjetischen Einflusszone hatte sich je auf diese Weise gegen Moskau erhoben.

Dann jedoch fuhren die sowjetischen Panzer auf. Anfangs gab es nur kleine Scharmützel, doch bald eskalierte die Gewalt. Die Rote Armee eröffnete das Feuer auf die Demonstranten. Tausende wurden getötet oder verwundet. Im Anschluss an den Aufstand von 1956 wurden Zehntausende verhaftet. Zweiundzwanzigtausend Ungarn wurden verurteilt und ins Gefängnis gesteckt, Hunderte hingerichtet. Und Hunderttausende verließen das Land. Manche richtete man noch an der Grenze hin, die sie zu überschreiten versuchten. Hundertsiebzigtausend Menschen landeten in Flüchtlingslagern – meistens in Österreich. Am Ende aber flohen die Ungarinnen und Ungarn in alle Welt.

Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis die Menschen wieder wagten, offen ihre Meinung zu sagen.

In gewisser Weise schien das, was in Budapest geschah, Millionen von Kilometern weit entfernt zu sein von Kisújszállás. Aber mein Vater hatte schon viel erlebt. Er wusste, wie schnell die Dinge sich ändern konnten – dass es manchmal wie aus heiterem Himmel zu Gewalttaten kommen konnte, selbst in so ruhigen Gemeinden wie der unseren. Also organisierte er eine Bürgerwache: Eine Gruppe von Nachbarn würde, natürlich gewaltfrei, den Ort kontrollieren, um gegenüber eventuellen Unruhestiftern Präsenz zu zeigen, die versuchten, aus der Situation Profit zu schlagen. Die Botschaft lautete: Gewalt hat hier nichts verloren. Außerdem sollte die Bürgerwache die Menschen in Kisújszállás vorwarnen, falls sich irgendwo Ärger ankündigte.

Mein Vater trug keine Waffen. Er äußerte sich nie dazu, in welche Richtung sich Konflikte entwickeln würden oder wer dahinterstecken könnte. Er erhob keine Forderungen und hielt keine Reden. Er hatte nicht die geringste Absicht, irgendjemanden abzusetzen. Er versuchte aber auch nicht, Leute im Amt zu halten. Es ging ihm nur um die Sicherheit im Ort. Doch in diesen schwierigen Zeiten galt es schon als versuchte Rebellion, sich bloß auf der Straße aufzuhalten.

Mein Vater wurde verhaftet und wegen aufrührerischer Agitation gegen die Kommunistische Partei angeklagt. Er wurde zu sieben Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Und im Februar 1957, wenige Monate nachdem die Rote Armee den Aufstand in Ungarn niedergeschlagen hatte, erhielt mein Vater einen Brief:

LANDWIRTSCHAFTLICHEKOOPERATIVEVONKISÚJSZÁLLÁS

KISÚJSZÁLLÁS, 9. FEBRUAR 1957

KISÚJSZÁLLÁS, TELEFONANSCHLUSS 49

BETREFF: KÜNDIGUNG

FALLNUMMER: 17/1957

Karikó János

Kisújszállás

Nach Artikel 29, Absatz c des Ungarischen Arbeitsgesetzbuches wird Ihre Anstellung mit Wirkung zum 11. Februar 1957 aufgekündigt.

Begründung: Die Leitung der Landwirtschaftlichen Kooperative Kisújszállás hat diese Entscheidung bei ihrem Treffen vom 8. Februar 1957 getroffen, da die Landwirtschaftliche Kooperative beim Aufbau des Sozialismus auch organisatorische und erzieherische Leistungen zu erbringen hat. Alle Mitarbeiter sind diesem Ziel verpflichtet.

Da der Empfänger dieses Schreibens gezeigt hat, dass er für diese Aufgabe nicht geeignet ist und sogar gegen das System agitiert hat, musste ich diese Entscheidung treffen.

Elek Vigh

Dir. Pres.

Das bedeutete nicht nur, dass mein Vater diese Arbeit verlor. Von der Partei gekündigt zu werden hieß, dass kein Arbeitgeber ihn beschäftigen durfte. Mein Vater würde keinerlei reguläre Anstellung mehr finden. Die Partei statuierte ein Exempel an ihm und diffamierte ihn für etwas, was sie als Ungehorsam betrachtete. Mein Vater flehte die Leitung der Kooperative an, die Entscheidung noch einmal zu überdenken. Schließlich hatte er zwei kleine Kinder zu ernähren. Aber sie blieben völlig ungerührt.

Von nun an war mein Vater ein politischer Paria und verdingte sich als Tagelöhner. Im Winter wurde er weiterhin in private Haushalte gerufen, wo er Schweine schlachtete, Wurst machte und das Fleisch räucherte, damit es sich hielt. Im Sommer arbeitete er auf den Feldern oder auf dem Bau. Er arbeitete an dem neuen Schulgebäude mit, legte eine Lage Ziegel nach der anderen. Am Schluss verputzte er das Gebäude noch, weil er das außerordentlich gut konnte. Im Frühling verließ er uns oft für mehrere Wochen und zog als Schafscherer herum. Das alles waren nur kurzfristige Beschäftigungen, die uns keinerlei finanzielle Stabilität brachten. Aber dass die Menschen in Kisújszállás ihm immer noch Arbeit gaben, obwohl die Partei ihn so brutal abgestraft hatte, macht deutlich klar, dass mein Vater in der Gemeinde beliebt war.

In diesen Jahren zeigte sich auch, wie weise der Rat gewesen war, den seine Mutter ihm 1932 gegeben hatte: Als Metzger würde er nie Hunger leiden. Und wir hungerten tatsächlich nicht.