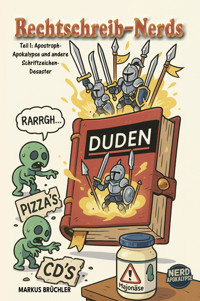

Dystopien: Von der Fiktion zur Realität – Der Aufstieg des dystopischen Zeitalters E-Book

Markus Brüchler

9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Colla & Gen Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Dystopien: Von der Fiktion zur Realität – Der Aufstieg des dystopischen Zeitalters

Trumpismus, Populismus und die Aushöhlung der Demokratie – Eine Analyse dystopischer Realität

Sind wir bereits in einer Dystopie?

Überwachung, Fake News, die Spaltung der Gesellschaft und die Erosion demokratischer Normen – was in düsteren Zukunftsvisionen begann, ist heute beunruhigende Realität. Autokratische Herrscher, digitale Manipulation und politische Gewalt sind nicht mehr nur Themen von Romanen und Filmen – sie prägen unseren Alltag.

Dieses Buch zeigt die Parallelen zwischen dystopischen Erzählungen und der heutigen politischen Realität.

Worum geht es?

In einer tiefgehenden Analyse verbindet Markus Brüchler bekannte dystopische Werke mit aktuellen politischen Entwicklungen.

- The Purge – Die Rechtfertigung von Gewalt als politisches Mittel.

- The Hunger Games – Medienmanipulation, Klassenherrschaft und Autoritarismus.

- The Handmaid’s Tale – Theokratische Kontrolle und der Angriff auf Frauenrechte.

- 1984 & Brave New World – Die totale Überwachung, Wahrheitsverzerrung und soziale Konditionierung.

- Joker – Sozialer Abstieg, Wut und die Radikalisierung der Massen.

- Star Wars (Prequels) – Wie Demokratien in Autokratien umgewandelt werden.

- The Electric State (2024) – Die Zukunft einer gescheiterten Gesellschaft.

Besonders brisant: Das Buch betrachtet Donald Trumps Rückkehr ins Präsidentenamt im Jahr 2025 und untersucht, wie sich Populismus, mediale Kontrolle und autoritäre Tendenzen mit den Warnungen dystopischer Fiktion überschneiden.

Warum dieses Buch lesen?

- Brisante politische Analyse – Faktenbasiert und fesselnd geschrieben.

- Vergleich von Fiktion & Realität – Dystopische Visionen als Spiegel unserer Zeit.

- Aktuelle Bezüge zu Trump 2025 & globalen politischen Entwicklungen.

- Ein Muss für Politikwissenschaftler, Journalisten und alle, die sich für Demokratie & Medienmanipulation interessieren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Verlag:

Colla & Gen Verlag und Service UG & Co. KG, Hauptstr. 65, 59439 Holzwickede

ISBN:978-3-98578-560-5 (Softcover), 978-3-98578-559-9 (Hardcover),

eBook (978-3-98578-561-2)

Cover: Heribert Jankowski

Autor: Markus Brüchler

Layout: Heribert Jankowski, Markus Brüchler

Lektorat: Saskia Meyer

© 2025 Markus Brüchler

Wichtiger Hinweis:

Hinweis gemäß § 86a StGB & § 51 UrhG:

Dieses Buch ist eine unabhängige, journalistisch-analytische Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen sowie mit Werken der Popkultur. Es steht in keinerlei Verbindung zu den genannten Marken, Filmen, Organisationen oder Personen. Alle verwendeten Namen, Begriffe und Verweise dienen ausschließlich der kritischen Analyse und fallen unter das Recht auf Meinungsfreiheit und wissenschaftliches Zitatrecht.

Abbildungen und Symbolik, sofern enthalten, dienen der künstlerischen Auseinandersetzung und stellen keine kommerzielle Nutzung von Markenzeichen oder Persönlichkeitsrechten dar.

Dieses Werk erhebt nicht den Anspruch auf Neutralität, sondern versteht sich als Beitrag zur offenen, demokratischen Debatte.

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über die Adresse http://portal.dnb.de abrufbar.

Der vorliegende Text darf nicht gescannt, kopiert, übersetzt, vervielfältigt, verbreitet oder in anderer Weise ohne Zustimmung des Autors verwendet werden, auch nicht auszugsweise: weder in gedruckter noch elektronischer Form. Jeder Verstoß verletzt das Urheberrecht und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Markus Brüchler ist Autor, Herausgeber und leidenschaftlicher Filmanalyst. Schon seit seiner Kindheit faszinieren ihn die dunklen Seiten des Kinos – eine Faszination, die sich mit frühen Begegnungen wie „The Fog – Nebel des Grauens“ oder „Tanz der Teufel“ tief in sein kreatives Schaffen eingebrannt hat. Was einst verstohlene Blicke auf den Fernseher in der elterlichen Küche waren, wurde über die Jahre zu einer professionellen Auseinandersetzung mit filmischer Erzählkunst und psychologischen Tiefen.

Seit den 1990er Jahren ist Markus Brüchler beruflich selbstständig und hat dabei von der IT- und Programmierwelt den Sprung in den kreativen Bereich des Filmbuchs geschafft. Seine Arbeit umfasst die Gründung der Filmzeitschrift MovieCon Magazin sowie den Aufbau des Colla & Gen Verlags, in dem er regelmäßig neue, tiefgehende Analysen zu Filmklassikern und modernen Genreproduktionen veröffentlicht.

In seiner Freizeit bleibt Markus dem kreativen Ausdruck treu – sei es durch das Schreiben eigener Geschichten oder das Erkunden von Drehorten und Filmkulissen, um Inspiration für neue Projekte zu sammeln.

Dystopien: Von der Fiktion zur Realität

Der Aufstieg des dystopischen Zeitalters: Trumpismus, Populismus und die Aushöhlung der demokratischen Normen

Markus Brüchler

Widmung

Für all jene, die unter Unterdrückung, Zensur und Gewalt leben müssen – und für jene, die trotz aller Gefahren nicht aufhören, für Freiheit, Würde und Menschlichkeit einzustehen.

Dieses Buch beschäftigt sich mit der Frage, wie nahe Fiktion und Realität tatsächlich beieinanderliegen.

Die großen Dystopien der Literatur und des Films waren nie nur Geschichten, sondern Warnungen.

Heute, also in einer Zeit, in der Überwachung, Manipulation und Machtmissbrauch den Alltag vieler Menschen prägen, erscheinen diese Warnungen aktueller denn je.„Dystopien: Von der Fiktion zur Realität“ ist deshalb nicht nur eine Reise durch bekannte Werke, sondern auch eine Einladung, über Gegenwart und Zukunft nachzudenken,

und darüber, welche Verantwortung wir alle tragen.

Inhaltsverzeichnis

1.Einleitung: Die Realität als Dystopie?20

Dystopien als Spiegel der Macht20

Einführung: Donald Trump als Manifestation dystopischer Ängste20

Dystopische Fiktion als Spiegelbild gesellschaftlicher Ängste20

Der Einfluss von Medien, Propaganda und Populismus auf die Demokratie22

Zentrale Frage: Wie sehr ähnelt die Realität der dystopischen Fiktion?23

Die Rückkehr von Trump: Ein dystopisches Szenario aus der realen Welt?23

Dystopische Fiktion als Spiegelbild der politischen Realität25

Die historische Entstehung der dystopischen Literatur als Reaktion auf politische Umwälzungen25

Überwachung, Autoritarismus und Propaganda in der dystopischen Literatur und im Film25

Fallstudien: „1984“ und „Schöne neue Welt“ als grundlegende Literatur26

Die Ära Trump als Testfall für dystopische Themen27

Werden Dystopien immer mehr zur Vorhersage als zur Allegorie?28

Dystopische Schlüsselwerke und ihre zeitgenössische Relevanz29

"The Purge": Gewalt als politisches Mittel29

“The Hunger Games": Medienmanipulation und populistisches Spektakel30

The Handmaid's Tale: Theokratische Herrschaft und die Unterdrückung von Frauenrechten30

Joker: Soziale Unruhen und politische Radikalisierung31

Star Wars Prequels: Der langsame Untergang der Demokratie31

„1984“ und „Schöne neue Welt“: Die Blaupause für den modernen Autoritarismus32

Schlussfolgerung: Die zunehmende Relevanz dystopischer Warnungen33

2.Definition und Ursprünge von Dystopie34

Etymologie und Definition: Was macht eine dystopische Gesellschaft aus?34

Historische Ursprünge: Frühe Beispiele in Literatur und Philosophie35

Politischer und sozialer Kontext: Dystopie als Reaktion auf die Krise35

Die Rolle der Angst: Dystopien als Spiegel zeitgenössischer Ängste37

Die anhaltende Relevanz dystopischer Fiktion38

Merkmale und Erzählstrukturen der dystopischen Fiktion39

Gemeinsame Themen in dystopischen Romanen39

Erzählstrukturen in dystopischen Romanen42

Techniken des Weltenbaus in dystopischen Romanen44

Dystopien als soziale und politische Kritik46

Dystopien als warnende Erzählungen46

Staatliche Kontrolle und Überwachung: Parallelen zwischen „1984“ und moderner staatlicher Überwachung46

Wirtschaftliche und Klassenunterschiede: Wie Dystopien Ungleichheit hervorheben47

Dystopien und Widerstand: Wie Rebellion dargestellt wird48

Die anhaltende Relevanz der dystopischen Kritik49

Dystopische Ängste in der modernen Welt50

Überwachung und Erosion der Privatsphäre: Big Data, KI und die Parallelen zu „1984"50

Der Aufstieg von Populismus und Autoritarismus: „The Hunger Games“ und globale Autokraten51

Fehlinformation und Medienmanipulation: „The Handmaid's Tale“ und das Zeitalter der Fake News52

Soziale Unruhen und Klassenkampf: Wirtschaftliche Instabilität und die säuberungsähnlichen Rechtfertigungen für Gewalt53

Die zunehmende Relevanz dystopischer Warnungen54

3.Trump und the Purge55

Einführung: Die Purge-Reihe – eine dystopische Vision55

Einführung und Überblick57

Thematisch zeigt der Vergleich mehrere Konvergenzpunkte:60

Strafverfolgung und Polizeiarbeit:60

Klassenunterschiede und Vermögensungleichheit:61

Fokussierung auf Randgruppen:62

Staatlich geförderte Gewalt:63

Resümee:65

Detaillierte Analyse67

Die politische Struktur der Purge-Franchise67

Machtstruktur und -erhalt:67

Ideologie und Propaganda:68

Die Politik der Kontrolle:69

Klassenkampf und die „Säuberungsnacht“ als politisches Instrument:71

Einsatz von Furcht und Klassenspaltung:72

Donald Trumps erste Präsidentschaft (2017-2021)74

Grundlagen eines autoritären Wandels74

Machtergreifung durch die Exekutive:74

Übereinstimmung mit der NFFA-Taktik:76

Umgang mit sozialen Unruhen und Polizeiarbeit:77

Desinformation und Medienspektakel:79

Bevorzugung der Elite und Unterminierung der Marginalisierten:81

Der politische Übergang (2021-2025): Trumps Weg zurück an die Macht84

Falsche Wahlbetrugsvorwürfe und Erosion der Demokratie:84

Rechtsextreme Gruppen und Verschwörungsnetzwerke:87

Richtlinien und Maßnahmen, die eine NFFA-ähnliche Regierungsführung vorwegnehmen:89

Umgestaltung der Republikanischen Partei:91

Die zweite Trump-Präsidentschaft (2025-Gegenwart)94

Frühe Anzeichen von Autoritarismus94

Eine Flut von Exekutivmaßnahmen („Dekreten“):94

Durchgreifen bei der Einwanderung - „Säuberung“ von Einwanderern:96

Strafverfolgung und „Law & Order“-Maßnahmen:97

Militarisierung und außenpolitischer Nationalismus:99

Propaganda und Kontrolle des Narrativs:100

Umgang mit der Opposition und bürgerlichen Freiheiten:101

Thematischer Vergleich: "The Purge" vs. Trumps Amerika104

Strafverfolgung und Polizeiarbeit104

Medienmanipulation und Propaganda108

Klassenspaltung und Ungleichheit beim Wohlstand112

Vorgehen gegen Randgruppen118

Staatlich geförderte Gewalt124

Fazit: Was dieser Vergleich über den modernen Autoritarismus verrät129

Der Weg in die Zukunft – Politische Empfehlungen:133

4.Tump vs Snow: Macht, Manipulation und der Kampf um die Wahrheit136

Einleitung zu „Die Tribute von Panem“136

Führungsstil und politischer Kontext138

Rhetorik und Kommunikation142

Machtausübung und Kontrolle146

Gewalt und Unterdrückung:146

Manipulation von Institutionen:147

Umgang mit Opposition und Kritik:148

Kontrollmechanismen im Überblick:150

Persönlichkeit und Psychologie151

Wahrnehmung durch die Gesellschaft und Wirkung155

Bevölkerung und Anhänger:155

Soziale Auswirkungen:156

Kulturelle Resonanz:158

Abschließende Betrachtung159

Ausblick auf die zweite Amtszeit Donald Trumps162

5.The Handmaid's Tale und der Aufstieg des konservativen Autoritarismus164

Trumps zweite Präsidentschaft, Frauenrechte und dystopische Parallelen zu „The Handmaid's Tale“164

Trump, Evangelikale und die Agenda der „traditionellen Werte“165

Allianz mit evangelikalen Konservativen:165

Die Rhetorik der „traditionellen Familienwerte“:166

Einschränkung der Rechte von Frauen und der reproduktiven Gesundheit:167

Die Furcht vor einer patriarchalischen Theokratie169

Christlicher Nationalismus und Einfluss auf die Politik:169

Historische Parallelen und dystopische Themen:170

Feministischer Aktivismus und öffentlicher Widerstand:172

Restriktive Abtreibungsgesetze: Von Roe bis Dobbs und darüber hinaus175

Rechtliche Rahmenbedingungen nach Roe:175

Konservative Lobbyarbeit und Einflussnahme auf die Justiz:176

Auswirkungen auf die Gleichberechtigung und Autonomie der Geschlechter:179

Rechtsextreme Ideologien und die Erosion der demokratischen Normen181

Rechtsextremer Vorstoß in Richtung Autoritarismus:181

Medien, Desinformation und „Feinde des Volkes“:183

Globale rechtsextreme Trends und gegenseitige Verstärkung:185

Dystopische Fiktion als Warnung:188

Ein Fazit zu „The Handmaid’s Tale“ und der realen Politik190

6.„Joker“ (2019) und „Joker: Folie à Deux“ (2024)192

Joker als Symbol des gesellschaftlichen Zusammenbruchs192

Zerfallende Gesellschaft in „Joker“ (2019):192

Wirtschaftliche Sparmaßnahmen, psychische Gesundheit und institutionelles Versagen:193

Zunehmendes Chaos und „Folie à Deux“ in der Fortsetzung:194

Gotham vs. Städte in der realen Welt:196

Der Vergleich ist bemerkenswert:197

Populismus, Radikalisierung und das Narrativ der „Ausgestoßenen“199

Vom Außenseiter zum Anführer einer Bewegung:199

Parallelen zu populistischen Bewegungen (und dem Trumpschen Populismus):200

Joker-Symbolik bei Protesten und Extremismus:202

Soziale Medien und die Radikalisierung von „Außenseitern“:204

Medien, Spektakel und die Normalisierung des Chaos207

Der Einsatz von Medien und Spektakel durch den Joker:207

"Joker“ in der realen Welt: Trump und das Medienchaos:208

Normalisierung des Chaos im öffentlichen Diskurs:212

Wirtschaftliche Ungleichheit, Klassenkampf und soziale Unruhen216

Die Kunst ahmt das Leben nach: Ungleichheit auf dem Vormarsch:216

Finanzkrisen und der Populismus als Gegenreaktion:218

„Wir gegen sie":221

Die Entwicklung von Protestbewegungen:221

Makroökonomische Strömungen heute:222

7.Die „Star Wars“-Prequels und der Niedergang der Demokratie226

Untergang der Demokratien - Autokratische Machtübernahmen in „Star Wars“227

Notstandsbefugnisse und demokratischer Rückschritt:228

„Sicherheit“ auf Kosten der Freiheit:229

Populismus und der Kult des starken Führers234

Palpatine's populistisches Handbuch:234

„Ich allein kann es richten": Das moderne populistische Ethos:235

Schwächung der Kontrolle und des Gleichgewichts:237

All diese Trends stimmen mit der „Star Wars“-Lektion überein:239

Die Angst vor dem „Anderen“ als einigendes Feindbild:240

Populistische Führer vs. demokratische Institutionen:242

Die Rolle von Propaganda und Medien bei der Kontrolle der Narrative244

Palpatines narrative Kontrolle in den Prequels:244

Propagandamaschinen in der realen Welt:246

Instrumentalisierung der Medien und Unterdrückung abweichender Meinungen:250

Soziale Medien: Das zweischneidige Schwert:252

Polarisierung und Medien in den Jahren 2015-2025:252

Kampf gegen die Propaganda:253

Der Fall von Anakin Skywalker - Die Psychologie der Radikalisierung255

Anakins Enttäuschung und Verwundbarkeit:255

Die Erziehung durch einen Sith-Lord - Ausnutzen von Missständen:256

Extremistische Ideologie, die „Sinn“ bietet:258

Missstände ausnutzen - von Dschihadisten bis QAnon:260

Die Rolle von Identität und Zugehörigkeit:261

Autoritäre Ideologie, die eine Lücke füllt:262

Extremistische Rekrutierung und Gruppendenken:263

Deradikalisierung - eine neue Hoffnung?264

Aktuelle Beispiele für Radikalisierung:264

Gruppendenken und Personenkult:266

Abschließende Gedanken268

8.The Electric State274

Eine moderne Dystopie, die die Realitäten des Jahres 2025 wiedergibt.274

Dystopische Motive und Parallelen zur realen Welt275

KI in der Kriegsführung: Vom fiktionalen Aufstand zu autonomen Drohnen275

Automatisierung und Arbeit: Volkswirtschaften am Abgrund278

Digitale Isolation und das Paradox der Hyperkonnektivität282

Nostalgische Ästhetik: Sehnsucht nach der Vergangenheit in unsicheren Zeiten286

Politische und ökologische Themen291

Bröckelnde Regierung und demokratische Instabilität291

KI-gesteuerte Fehlinformationen & sich vertiefende ideologische Spaltungen296

Klimakrise, Ressourcenknappheit und gesellschaftlicher Zusammenbruch301

Buch vs. Filmadaption: Bewahrung der Dystopie oder Verwässerung derselben?307

Erzählerische und tonale Unterschiede308

Dystopische Elemente: Bewahrt oder verwässert?311

Eine hoffnungsvollere Auflösung als in der Vorlage312

Philosophischer Tiefgang vs. greifbare Bedrohungen313

Vergleiche mit anderen dystopischen Verfilmungen314

Ist „The Electric State“ eine moderne Dystopie?317

9.Dystopische Literatur als Warnsystem für die Demokratie322

Dystopische Literatur als politisches Warnsystem322

Warnsignale im Fokus:323

Inspiration für öffentlichen Aktivismus:324

Parallelen in Trumps zweiter Amtszeit:326

Strategien zur Abwehr von Populismus und Autoritarismus329

Lehren aus der Geschichte:329

Medienkompetenz und Bekämpfung von Fehlinformationen:331

Graswurzelbewegungen und ziviler Widerstand:332

„V wie Vendetta“ bietet ein Fallbeispiel:333

Institutionelle Reformen und Rechenschaftspflicht:334

Das digitale Zeitalter und die Demokratie - eine dystopische Zukunft?337

KI und Überwachungsbedrohungen:337

Soziale Medien regulieren - ohne Autoritarismus:339

Cyber-Kriegsführung und Wahleinmischung:341

Trumps Einsatz von sozialen Medien, KI und Propaganda:344

Hoffnung vs. Verzweiflung - Können wir eine dystopische Zukunft vermeiden?347

Von der Furcht zur Hoffnung:350

Dystopische Warnungen in der Fiktion vs. Trumps Realität in der 2. Amtszeit353

Demokratische Widerstandsfähigkeit vs. Niedergang:357

10.Fazit: Ist die Dystopie schon da?360

Rückblick auf die Kernthemen - Was haben wir gelernt?360

Was kann getan werden? Lehren aus dystopischen Geschichten364

Sind wir dem Untergang geweiht, oder gibt es Hoffnung?369

References374

References – Chapters 1+2374

References/The Purge375

References / The Hunger Games378

References / The Handmaid’s Tale380

References / Joker382

References / Star Wars384

Reference / The Electric State386

References Kapitel 8388

„Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.“

— Thomas Jefferson

Einleitung: Die Realität als Dystopie?

Dystopien als Spiegel der Macht

Einführung: Donald Trump als Manifestation dystopischer Ängste

Dystopische Literatur dient seit langem als literarisches Mittel, um reale gesellschaftliche Ängste aufzugreifen und zu kritisieren. Diese Geschichten, von Orwells „1984“ bis zu Atwoods „Der Report der Magd“, erzählen warnende Geschichten über autoritäre Herrschaft, gesellschaftliche Kontrolle und die Erosion der Demokratie. Wie die Geschichte gezeigt hat, sind dystopische Ängste oft auf politische Instabilität, wirtschaftliche Ungleichheit und den Aufstieg demagogischer Führer zurückzuführen. Die Wahl von Donald Trump im Jahr 2016 und das politische Klima, das er während seiner Präsidentschaft förderte, haben starke Parallelen zu Themen in dystopischer Literatur und Filmen gezogen. Seine Rhetorik, Politik und Regierungsführung stimmen mit vielen Merkmalen dystopischer Regime überein, was Bedenken hinsichtlich der Entwicklung demokratischer Institutionen aufwirft. Im Rahmen dieser Einleitung wird untersucht, wie der Trumpismus zentrale dystopische Ängste manifestiert hat, wobei Parallelen zu „The Purge“, „Die Tribute von Panem“ und zu „Der Report der Magd“ gezogen werden, um die Berührungspunkte zwischen Fiktion und Realität zu betrachten.

Dystopische Fiktion als Spiegelbild gesellschaftlicher Ängste

Dystopische Erzählungen entstehen aus kollektiven Ängsten hinsichtlich der Rolle des Staates im Leben eines jeden Einzelnen, des Gleichgewichts zwischen Sicherheit und Freiheit und der Manipulation der Wahrheit. Diese Ängste wurzeln in historischen Erfahrungen mit Autoritarismus, Massenüberwachung und staatlicher Propaganda. Markus Bruechler (2024) argumentiert in seinem Buch "Die Tribute von Panem-Analysen und Hintergründe", dass dystopische Fiktion als Warnmechanismus dient, der es Gesellschaften ermöglicht, aufkommende Bedrohungen für demokratische Werte zu antizipieren und ihnen zu widerstehen. Werke wie „Die Tribute von Panem“ zeigen die Folgen extremer sozioökonomischer Ungleichheit und staatlicher Übergriffe, „The Purge“ veranschaulicht die Gefahren normalisierter Gewalt als politisches Instrument und „Der Report der Magd“ warnt vor theokratischer Unterdrückung. Diese Bedenken sind nicht nur spekulativ, sondern bilden vielmehr die aktuellen politischen Entwicklungen ab, wodurch dystopische Erzählungen im öffentlichen Diskurs zunehmend an Relevanz gewinnen.

Der Aufstieg Trumps als populistischer Anführer und seine Verbindung zu dystopischen Themen

Donald Trumps Aufstieg zur Macht und seine politischen Strategien erinnern an Themen, die häufig in dystopischer Literatur behandelt werden. Sein Populismus basiert auf der Ablehnung traditioneller demokratischer Normen, der Verunglimpfung politischer Gegner und der Medien sowie der Förderung eines Personenkults, der an autoritäre Herrscher in der Literatur erinnert. Das Kapitol in „Die Tribute von Panem“ beispielsweise behält die Kontrolle durch eine Kombination aus Propaganda, öffentlichen Spektakeln und wirtschaftlicher Unterdrückung, ähnlich wie Trump, der sich auf Massenkundgebungen, spaltende Rhetorik und die Diskreditierung von Institutionen konzentriert, die seine Autorität in Frage stellen (Bruechler, 2024).

Darüber hinaus präsentiert „The Purge“ ein Szenario, in dem eine herrschende Elite Angst und Gewalt einsetzt, um ihre Macht zu erhalten. Trumps Ermutigung zu politischer Gewalt – veranschaulicht durch seine Reaktion auf die Unruhen in Charlottesville und den Aufstand vom 6. Januar – zeigt, wie Staats- und Regierungschefs Unruhen manipulieren können, um ihre Autorität zu festigen. Indem er sich als unabdingbarer Beschützer vor vermeintlichen Bedrohungen positioniert, beschwört er ein dystopisches Paradigma herauf, in dem Recht und Ordnung zu Werkzeugen der Unterdrückung statt der Gerechtigkeit werden.

Der Einfluss von Medien, Propaganda und Populismus auf die Demokratie

Ein entscheidendes Element dystopischer Fiktion ist die Manipulation von Informationen, um die öffentliche Wahrnehmung zu kontrollieren. „Der Report der Magd“ thematisiert, wie Propaganda die Realität umgestaltet, unbequeme Wahrheiten beseitigt und die Staatsideologie stärkt. Trumps Präsidentschaft war von ähnlichen Strategien geprägt, da er häufig die Legitimität des unabhängigen Journalismus in Frage stellte, ungünstige Berichte als „Fake News“ bezeichnete und alternative Narrative konstruierte, die seine Basis ansprachen. Sein Einsatz von sozialen Medien ist ein weiteres Beispiel für dystopische Themen, da er eine direkte, ungefilterte Kommunikation ermöglichte, die traditionelle Kontrollmechanismen umging und eine Realität förderte, in der Fehlinformationen florierten (Bruechler, 2024).

Populistische Anführer in dystopischen Romanen nutzen oft gesellschaftliche Spaltungen aus, um an der Macht zu bleiben. Trump machte sich diese Taktik zu eigen, indem er kulturelle und rassistische Ressentiments schürte. Die Einwanderungspolitik seiner Regierung, der Umgang mit Protesten gegen die Rassengerechtigkeit und seine Rhetorik zum Wahlbetrug verstärkten eine „Wir gegen sie“-Mentalität, die an die Social-Engineering-Taktiken autoritärer dystopischer Regime erinnert. In „Die Tribute von Panem“ hält das Kapitol an internen Spaltungen fest, um kollektiven Widerstand zu verhindern; in ähnlicher Weise nutzte Trumps Führung die Fragmentierung innerhalb der Gesellschaft, schwächte die demokratische Einheit und schürte die Polarisierung.

Zentrale Frage: Wie sehr ähnelt die Realität der dystopischen Fiktion?

Die Berührungspunkte zwischen dystopischer Fiktion und Trumpismus werfen eine grundlegende Frage auf: Wie viel der dystopischen Literatur ist spekulativ und wie viel dient als realistische Projektion politischer Entwicklungen? Während die Vereinigten Staaten nach wie vor eine funktionierende Demokratie sind, zeigen die während Trumps Amtszeit beobachteten Trends – Angriffe auf demokratische Institutionen, Normalisierung politischer Gewalt und die Instrumentalisierung der Medien – Schwachstellen auf, vor denen dystopische Fiktion seit langem warnt.

Die Rückkehr von Trump: Ein dystopisches Szenario aus der realen Welt?

Am 20. Januar 2025 wurde Donald Trump für seine zweite Amtszeit als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Seine Rückkehr an die Macht, die auf eine Kampagne mit nationalistischer Rhetorik, Medienmanipulation und aggressivem Populismus folgte, hat die Vergleiche zwischen seiner Führung und dystopischer Fiktion nur noch verstärkt. Die Antrittsrede, in der er den Beginn eines „goldenen Zeitalters“ verkündete und sich als einzige Person positionierte, die in der Lage sei, Amerikas Stärke wiederherzustellen, erinnerte an die autoritären Darstellungen in Werken wie „Die Tribute von Panem“ und „The Purge“. Da seine Regierung eine Politik zur Umgestaltung der Regierungsführung verfolgt – einschließlich der Schaffung des Department of Government Efficiency (DOGE) unter Elon Musk – sind die Bedenken hinsichtlich einer Schwächung der Demokratie und einer Destabilisierung der Institutionen noch dringlicher geworden.

Dieses Buch soll diese Parallelen im Detail analysieren und untersuchen, ob die politischen Entwicklungen unter Trump eine Entwicklung in Richtung einer dystopischen Zukunft signalisieren oder einfach nur historische Zyklen populistischer Regierungsführung darstellen. Durch die Untersuchung von „The Purge“, „The Hunger Games“ und „The Handmaid's Tale“ werden wir aufzeigen, wie diese Werke sowohl als Allegorien als auch als warnende Geschichten dienen und einen Rahmen bieten, um die aktuellen politischen Ängste und ihre Auswirkungen auf die Zukunft der Demokratie zu verstehen.

Dystopische Fiktion als Spiegelbild der politischen Realität

Die historische Entstehung der dystopischen Literatur als Reaktion auf politische Umwälzungen

Das Aufkommen dystopischer Literatur fällt oft mit Zeiten der Instabilität zusammen, in denen demokratische Institutionen bedroht oder umstrukturiert werden. George Orwells „1984“ (1949) entstand nach dem Zweiten Weltkrieg, als die totalitären Regime in Nazi-Deutschland und der Sowjetunion die Macht der staatlichen Überwachung und Propaganda demonstrierten. In ähnlicher Weise reagierte Aldous Huxley mit „Schöne neue Welt“ (1932) auf die Besorgnis über Konsumdenken, Social Engineering und den Verlust der Individualität. Margaret Atwoods „The Handmaid's Tale“ (1985) warnte vor theokratischem Autoritarismus und der Unterdrückung der Geschlechter, wobei sie sich vom Aufkommen des religiösen Fundamentalismus im späten zwanzigsten Jahrhundert inspirieren ließ.

Das Wiederaufleben des Interesses an dystopischen Romanen im 21. Jahrhundert ist ein Zeichen für das wachsende politische Unbehagen. Die Wahl von Donald Trump im Jahr 2016, der weltweite Aufstieg populistischer Bewegungen und die zunehmende Besorgnis über Fehlinformationen und staatliche Kontrolle haben die Diskussion über dystopische Themen neu entfacht. Mit Trumps Rückkehr ins Präsidentenamt im Jahr 2025 haben sich diese Diskussionen noch intensiviert, da seine Regierung weiterhin demokratische Normen herausfordert und den politischen Diskurs umgestaltet.

Überwachung, Autoritarismus und Propaganda in der dystopischen Literatur und im Film

In dystopischen Romanen werden häufig die Mechanismen kritisiert, mit denen autoritäre Regime ihre Macht erhalten. Zu den wichtigsten Themen gehören die Massenüberwachung, die Unterdrückung abweichender Meinungen und die Manipulation der Wahrheit. In „1984“ schildert Orwell eine Welt, in der der Staat Informationen kontrolliert, die Geschichte umgeschrieben wird und die Bürger durch die allgegenwärtige Gestalt des „Big Brother“ einer ständigen Überwachung unterworfen sind. Dieses Thema findet sich auch in der heutigen Politik wieder, in der die massenhafte Datenerfassung, die durch künstliche Intelligenz gesteuerte Überwachung und die Übervorteilung durch die Regierung Besorgnis über die Privatsphäre und die bürgerlichen Freiheiten des Einzelnen hervorrufen.

In ähnlicher Weise wird in „Schöne neue Welt“ eine Gesellschaft dargestellt, die nicht durch Angst, sondern durch Vergnügen und Ablenkung kontrolliert wird. Die Bürger werden durch Unterhaltung, Pharmazeutika und Konsum beruhigt, was jeden sinnvollen Widerstand verhindert. Diese Kritik ist auch in der heutigen Medienlandschaft von Bedeutung, in der der algorithmusgesteuerte Konsum von Inhalten und Infotainment häufig an die Stelle eines substanziellen politischen Engagements treten. Der Einsatz von Propaganda, wie er in „The Hunger Games“ und „The Handmaid's Tale“ dargestellt wird, macht zudem deutlich, wie Narrative kontrolliert werden, um autoritären Interessen zu dienen, hierarchische Machtstrukturen zu stärken und Widerstand zu unterdrücken.

Fallstudien: „1984“ und „Schöne neue Welt“ als grundlegende Literatur

Die Warnungen in Orwells „1984“ und Huxleys „Schöne neue Welt“ sind in einer Zeit der Postwahrheitspolitik und der zunehmenden staatlichen Intervention noch aktueller geworden. Orwells Konzept des "Doppeldenkens", bei dem widersprüchliche Überzeugungen gleichzeitig akzeptiert werden, entspricht der gegenwärtigen politischen Situation, die von Desinformation und ideologischer Polarisierung geprägt ist. Trumps Ablehnung etablierter Fakten, die Förderung "alternativer Wahrheiten" und die Ablehnung des unabhängigen Journalismus zeigen die Gefahren, vor denen Orwell gewarnt hat: eine Welt, in der die Realität formbar ist und von den Machthabern kontrolliert wird.

Huxleys Vision einer vergnügungsgesteuerten Gesellschaft, in der die soziale Kontrolle durch Ablenkung und Selbstgefälligkeit aufrechterhalten wird, hat Parallelen in der modernen Konsumkultur. Die Betonung des Spektakels gegenüber dem Inhalt, die Reality-TV-Politik und die Kommerzialisierung abweichender Meinungen tragen zu einem politischen Klima bei, in dem das kritische Engagement geschwächt ist. Die Verschmelzung von Unterhaltung und Regieren - beispielhaft für Trumps Einsatz von Massenkundgebungen, die Dominanz der sozialen Medien und mediengesteuerte Kontroversen - deckt sich mit Huxleys Bedenken darüber, wie Ablenkung als Mittel der Unterdrückung dienen kann.

Die Ära Trump als Testfall für dystopische Themen

Die Präsidentschaft von Donald Trump, sowohl in seiner ersten Amtszeit (2017-2021) als auch bei seiner Rückkehr ins Amt im Jahr 2025, weist wesentliche Merkmale einer dystopischen Regierungsführung auf. Die Vorgehensweise seiner Regierung bei der Medienkontrolle, der institutionellen Destabilisierung und der politischen Polarisierung erinnert an die Themen, die in dystopischen Romanen behandelt werden. Der Angriff auf die Pressefreiheit, die Delegitimierung demokratischer Institutionen und die Aushöhlung politischer Normen stimmen mit den autoritären Strategien überein, die in den Dystopien von Orwell und Huxley dargestellt werden.

Trumps Geschick, bei seinen Anhängern eine alternative Realität zu schaffen - durch die Behauptung von Wahlbetrug, Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz und die Darstellung politischer Gegner als existenzielle Bedrohung - entspricht der für dystopische Herrschaft typischen Kontrolle der Wahrnehmung. Das Aufkommen überparteilicher Medienökosysteme, in denen Informationen durch ideologische Sichtweisen gefiltert werden, verschärft die gesellschaftliche Fragmentierung noch weiter und macht es autoritären Persönlichkeiten leichter, ihren Einfluss zu wahren. Die Präsidentschaft im Jahr 2025 setzt diese Trends fort, mit mehr Exekutivgewalt, verstärkten Überwachungsmechanismen und politischen Initiativen, die darauf abzielen, die Kontrolle über staatliche Strukturen zu konsolidieren.

Werden Dystopien immer mehr zur Vorhersage als zur Allegorie?

Da die zeitgenössische Politik zunehmend die Warnungen dystopischer Fiktion aufgreift, stellt sich die Frage: Handelt es sich bei Dystopien lediglich um warnende Beispiele oder dienen sie als treffsichere Vorhersage politischer Entwicklungen? Die Grenze zwischen Fiktion und Realität hat sich verschoben, da Themen, die einst auf Literatur und Film beschränkt waren, nun in der realen Welt auftauchen. Von Massenprotesten gegen autoritäre Politik bis hin zu Gesetzesinitiativen, die Freiheiten einschränken, spielen sich die in Orwell, Huxley und Atwood beschriebenen Machtdynamiken auf eine Weise ab, die darauf hindeutet, dass dystopische Erzählungen eher prophetisch als spekulativ sind.

Die Überschneidung von Trumps politischer Strategie mit dystopischen Themen macht deutlich, dass es dringend notwendig ist, diese Erzählungen nicht nur als literarische Vorlagen zu analysieren, sondern auch als Rahmen für das Verständnis und den Widerstand gegen demokratische Rückschritte. Während sich das globale politische Klima verändert, bleibt dystopische Fiktion ein wichtiges Instrument, um autoritäre Tendenzen zu erkennen, politische Rhetorik zu hinterfragen und für die Bewahrung demokratischer Ideale einzutreten.

Dystopische Schlüsselwerke und ihre zeitgenössische Relevanz

Die folgenden Werke dienen als Grundlage für die Analyse in diesem Buch und bieten jeweils einzigartige Einblicke in die Art und Weise, wie politische Rhetorik, soziale Strukturen und Regierungsführung dystopische Erzählungen nachahmen können. Angesichts der Rückkehr von Donald Trump an die Macht im Jahr 2025 gewinnen diese Texte noch mehr an Bedeutung, da sie die Gefahren von Autoritarismus, Medienmanipulation und institutionellem Verfall aufzeigen.

"The Purge": Gewalt als politisches Mittel

Die Filmreihe „The Purge“ zeigt eine Gesellschaft, in der die Regierung Gewalt als Methode der sozialen Kontrolle institutionalisiert. Im Rahmen der New Founding Fathers of America (NFFA) werden in einer jährlichen Purge-Nacht alle Verbrechen für 12 Stunden legalisiert, angeblich, um die Kriminalität zu verringern und den sozialen Zusammenhalt zu fördern. In Wirklichkeit betrifft diese Politik jedoch in unverhältnismäßiger Weise marginalisierte Gemeinschaften und dient als Mittel zur Stärkung der Macht der Elite.

Die Themen von „The Purge“ entsprechen der „Law-and-Order“-Rhetorik in der realen Welt, insbesondere unter Trumps Führung. Seine Betonung der „harten Verbrechensbekämpfung“, seine Unterstützung aggressiver Polizeitaktiken und seine Ermutigung zu außergerichtlicher Gewalt weisen Parallelen zum Einsatz von Gewalt durch die NFFA zur Aufrechterhaltung der Kontrolle auf. Trumps zweite Amtszeit hat die Besorgnis über staatlich unterstützte Gewalt als Mittel zur politischen Unterdrückung verstärkt, insbesondere in seiner Reaktion auf Proteste, die Grenzsicherungspolitik und die zunehmende Militarisierung der Strafverfolgung.

“The Hunger Games": Medienmanipulation und populistisches Spektakel

Suzanne Collins' „The Hunger Games“ beschreibt eine Welt, in der das Kapitol durch eine Kombination aus wirtschaftlicher Unterdrückung, erzwungener Spaltung und dem Einsatz von Unterhaltung als Mittel zur Ablenkung der Massen absolute Kontrolle über die Distrikte ausübt. Die Hungerspiele selbst dienen sowohl der Bestrafung als auch dem Spektakel, indem sie die Vorherrschaft der herrschenden Klasse stärken und gleichzeitig die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von systembedingten Ungerechtigkeiten ablenken.

Die Themen des Romans finden ihre Entsprechung in Trumps Einsatz des populistischen Spektakels, um seinen politischen Einfluss zu erhalten. Die Massenkundgebungen, die strategische Dominanz der Medien und die Fähigkeit, die politische Opposition als Feinde des Volkes hinzustellen, entsprechen der Verwendung kontrollierter Narrative durch das Kapitol zur Festigung der Macht. Trumps Rückkehr ins Amt im Jahr 2025 hat dessen Rückgriff auf eine mediengesteuerte Politik weiter gefestigt, bei der Kontroversen, Spektakel und Spaltung eher als primäre Regierungsstrategien denn als politikgesteuerte Führung dienen.

The Handmaid's Tale: Theokratische Herrschaft und die Unterdrückung von Frauenrechten

Margaret Atwoods „The Handmaid's Tale“ zeigt eine dystopische Gesellschaft, in der ein theokratisches Regime die Frauen ihrer Autonomie beraubt und unter dem Deckmantel religiöser Moral eine strenge Fortpflanzungskontrolle durchsetzt. Der Roman kritisiert die Verflechtung von Politik und religiösem Fundamentalismus und zeigt auf, wie autoritäre Regime ideologischen Extremismus ausnutzen, um ihre Macht zu festigen.

Unter Trumps Präsidentschaft, insbesondere in seiner zweiten Amtszeit, sind die Parallelen zur repressiven Politik von Gilead noch deutlicher geworden. Die Aufhebung von Roe v. Wade durch den Supreme Court während seiner ersten Amtszeit hat die Voraussetzungen für eine verstärkte Einschränkung der reproduktiven Rechte geschaffen. Angesichts weiterer Veränderungen am Supreme Court im Jahr 2025 könnten konservative Politiker weiterhin restriktive Maßnahmen vorantreiben, die im Einklang mit theokratischen Ideologien stehen. Der zunehmende Einfluss des christlichen Nationalismus auf die Gestaltung des rechtlichen Rahmens entspricht Atwoods Warnung vor den Gefahren des religiösen Extremismus in der Politik.

Joker: Soziale Unruhen und politische Radikalisierung

Todd Phillips' „Joker“ (2019) thematisiert die Folgen von wirtschaftlicher Ungleichheit, politischer Entfremdung und sozialer Radikalisierung. Arthur Fleck, ein isoliertes Individuum, das sich in einem nicht funktionierenden System durchschlägt, verwandelt sich schließlich in ein Symbol der Anarchie, das die Massengewalt in Gotham City auslöst.

Die Darstellung der Unruhen in dem Film entspricht den Bedingungen, unter denen populistische Bewegungen gedeihen. Trumps politischer Stil hat aus sozialen Missständen Kapital geschlagen und Ressentiments gegen Eliten, die Medien und politische Gegner geschürt. Die zunehmende Radikalisierung seiner Basis, die Normalisierung von Verschwörungstheorien und die Ablehnung der institutionellen Legitimität unter seiner zweiten Präsidentschaft tragen zur gleichen Dynamik der gesellschaftlichen Spaltung bei, die in „Joker“ dargestellt wird. Die Zunahme politischer Gewalt, insbesondere nach den Ereignissen vom 6. Januar 2021, verdeutlicht, wie Ressentiments in reale Umwälzungen kanalisiert werden können.

Star Wars Prequels: Der langsame Untergang der Demokratie

Die Star-Wars-Prequel-Trilogie veranschaulicht die allmähliche Aushöhlung der Demokratie, als Kanzler Palpatine politische Krisen manipuliert, um Macht zu erlangen und schließlich die Galaktische Republik in das Imperium zu verwandeln. Sein Aufstieg zu einer autoritären Herrschaft wird durch Panikmache, eine Überregulierung der Gesetzgebung und die bereitwillige Komplizenschaft von Institutionen, die die Demokratie aufrechterhalten sollen, begünstigt.

Trumps Rückkehr ins Präsidentenamt gibt Anlass zur Besorgnis über ähnliche Muster des demokratischen Rückschritts. Seine Versuche, Wahlen zu diskreditieren, die Unabhängigkeit der Justiz zu untergraben und die Macht der Exekutive zu zentralisieren, entsprechen den von Palpatine angewandten Taktiken. Die Ausweitung der präsidialen Befugnisse, die Verwendung von Notstandsrhetorik zur Rechtfertigung weitreichender politischer Veränderungen und die Demontage institutioneller Normen sind Ausdruck des prekären Gleichgewichts zwischen Demokratie und autoritärer Herrschaft, vor dem „Star Wars“ warnt.

„1984“ und „Schöne neue Welt“: Die Blaupause für den modernen Autoritarismus

Orwells „1984“ und Huxleys „Schöne neue Welt“ sind nach wie vor grundlegende Werke der dystopischen Literatur, die unterschiedliche, aber komplementäre Kritiken des Totalitarismus bieten. Während „1984“ vor staatlicher Überwachung, Gedankenkontrolle und Geschichtsmanipulation warnt, präsentiert „Schöne neue Welt“ eine Gesellschaft, die durch Konsum, Vergnügen und kontrollierte Ignoranz befriedet wird.

Trumps Präsidentschaft verkörpert Aspekte beider Erzählungen. Sein ständiger Angriff auf die Presse, bei dem er kritischen Journalismus als „Fake News“ bezeichnete, entspricht den Orwellschen Strategien der Informationskontrolle. Gleichzeitig spiegelt die Entwicklung hin zu einer Medienlandschaft, die der Unterhaltung Vorrang vor dem inhaltlichen Diskurs einräumt, Huxleys Bedenken über die Gefahren der Ablenkung wider. Trumps Fähigkeit, die Nachrichtenzyklen durch Kontroversen, Spektakel und Desinformation zu dominieren, zeigt die anhaltende Relevanz dieser dystopischen Dokumente für das Verständnis der heutigen Politik auf.

Schlussfolgerung: Die zunehmende Relevanz dystopischer Warnungen

Jedes dieser Werke bietet eine wichtige Grundlage für die Analyse der Überschneidung von Politik und autoritären Tendenzen in der heutigen Zeit. Trumps Rückkehr an die Macht im Jahr 2025 intensiviert die Anwendbarkeit dystopischer Themen, da die Besorgnis über Medienmanipulation, institutionelle Erosion und die Normalisierung des Extremismus anhält. Durch die Untersuchung dieser Erzählungen in Bezug auf die gegenwärtigen politischen Realitäten beleuchtet dieses Buch die Frage, ob die dystopische Fiktion ein warnendes Märchen bleibt oder ein beunruhigend genaues Spiegelbild der Gegenwart geworden ist.

Definition und Ursprünge von Dystopie

Etymologie und Definition: Was macht eine dystopische Gesellschaft aus?

Der Begriff „Dystopie“ leitet sich von den griechischen Wörtern dys (schlecht, schwierig) und topos (Ort) ab und bezeichnet eine Gesellschaft, die durch Leiden, Unterdrückung und starke Einschränkungen der individuellen Freiheiten gekennzeichnet ist. Im Gegensatz zur Utopie, die eine idealisierte Vision der Gesellschaft darstellt, ist die Dystopie ihr Gegenteil - eine spekulative Vision des gesellschaftlichen Verfalls, die oft durch totalitäre Herrschaft, Umweltkollaps, wirtschaftliche Ungleichheit oder unkontrollierte technologische Kontrolle angetrieben wird (Claeys, 2017). Gregory Claeys (2017) definiert Dystopie als „fiktionale und spekulative Darstellung einer unerwünschten oder beängstigenden Gesellschaft, typischerweise unter autoritärer Herrschaft, extremer Überwachung oder schwerer gesellschaftlicher Spaltung“.

Dystopische Gesellschaften zeichnen sich in der Regel durch drei Kernmerkmale aus: (1) übermäßige staatliche oder unternehmerische Kontrolle über den Einzelnen, oft durch Überwachung und Propaganda; (2) ein extremer Gegensatz zwischen der herrschenden Elite und den unterdrückten Massen, der häufig zu wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit führt; und (3) die Unterdrückung abweichender Meinungen, oft durch Zensur, repressive Gesetze oder psychologische Manipulation. Markus Bruechler (2024) erweitert diese Definition, indem er die Rolle der Medien und der Massenkommunikation in modernen Dystopien hervorhebt, insbesondere in „The Hunger Games“, wo staatlich kontrollierte Unterhaltung sowohl als Propaganda als auch als Instrument der Unterdrückung fungiert.

Historische Ursprünge: Frühe Beispiele in Literatur und Philosophie

Das Konzept der Dystopie ist keine moderne Erfindung, sondern hat seine Wurzeln in der antiken Philosophie und im frühen literarischen Denken. „Plato's Republic“ (ca. 375 v. Chr.) ist zwar keine Dystopie im eigentlichen Sinne, stellt aber eine streng kontrollierte Gesellschaft dar, die Elemente aufweist, die später in dystopischen Erzählungen zu finden sind: strenge soziale Hierarchie, staatliche Kontrolle über Bildung und Propaganda und die Unterwerfung individueller Wünsche zugunsten des Gemeinwohls. In ähnlicher Weise enthält Thomas Mores „Utopia“ (1516) trotz seines optimistischen Titels eine Kritik an der zeitgenössischen Regierungsführung und verdeutlicht auf subtile Weise, wie das Streben nach einer idealen Gesellschaft zu totalitären Strukturen führen kann.

Die ersten explizit dystopischen Werke erschienen während der Aufklärung und der Industriellen Revolution und reagierten auf die raschen gesellschaftlichen Veränderungen dieser Zeit. Jonathan Swifts "Gullivers Reisen" (1726) enthält Abschnitte, in denen autokratische Herrschaft und irrationales Regieren persifliert werden, und ist damit ein Vorläufer des kritischen Blicks der dystopischen Literatur auf die Macht. Doch erst im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, inmitten des Aufkommens totalitärer Ideologien und der industriellen Expansion, kristallisierte sich die dystopische Fiktion als eigenständiges Genre heraus. H.G. Wells' „Die Zeitmaschine“ (1895) und E.M. Forsters „Die Maschine steht still“ (1909) sind frühe Beispiele, die den Kapitalismus, die Klassenspaltung und das übermäßige Vertrauen in die Technik kritisieren.

Politischer und sozialer Kontext: Dystopie als Reaktion auf die Krise

Dystopische Romane sind historisch gesehen als Reaktion auf politische und soziale Umwälzungen entstanden. Der Aufstieg des Faschismus, des Kommunismus und des Unternehmenskapitalismus im 20. Jahrhundert bot einen fruchtbaren Boden für einige der einflussreichsten dystopischen Werke. Orwells „1984“ (1949) war eine direkte Reaktion auf den stalinistischen Totalitarismus und schildert eine Welt, in der die Wahrheit manipuliert wird, die Überwachung allgegenwärtig ist und unabhängiges Denken kriminalisiert wird. Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“ (1932) hingegen kritisiert eine Gesellschaft, die nicht durch direkte Unterdrückung, sondern durch Konsum, Pharmazeutika und staatlich kontrolliertes Vergnügen befriedet wird.

In der Zeit des Kalten Krieges nahmen dystopische Erzählungen zu, die die Angst vor Atomwaffen („On the Beach“, 1957), die Übermacht der Regierung („Fahrenheit 451“, 1953) und die Umweltkatastrophe („Make Room! Make Room!“, 1966) zum Thema hatten. Im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert fanden sich in der dystopischen Fiktion zunehmend Ängste im Zusammenhang mit der Globalisierung, der digitalen Überwachung und der politischen Polarisierung. Bruechler (2024) stellt fest, dass „The Hunger Games“ die zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit und die mediengesteuerte Regierungsführung veranschaulicht und klare Verbindungen zwischen fiktionalen autoritären Regimen und realen politischen Entwicklungen herstellt.

Die Rolle der Angst: Dystopien als Spiegel zeitgenössischer Ängste

Eines der charakteristischen Merkmale dystopischer Fiktion ist ihre Fähigkeit, zeitgenössische Ängste zu intensivieren und sie in eine spekulative Zukunft zu projizieren. Dystopische Erzählungen fungieren als warnende Geschichten, die die Gesellschaft vor den möglichen Folgen unkontrollierter Macht, technologischer Überlegenheit und gesellschaftlicher Selbstgefälligkeit warnen.

Überwachung und Verlust der Privatsphäre: Orwells „1984“ sagte den Aufstieg eines Überwachungsstaates voraus, der in der heutigen Zeit Parallelen in der massenhaften Datenerfassung, der Gesichtserkennung und der Untergrabung der digitalen Privatsphäre findet.

Theokratische Unterdrückung: In Atwoods „The Handmaid's Tale“ wird vor theokratischem Autoritarismus gewarnt, eine Sorge, die inmitten des zunehmenden religiösen Nationalismus und der Debatten über reproduktive Rechte wieder auflebt.

Unternehmensdominanz und Konsumkontrolle: Huxleys „Schöne neue Welt“ zeichnete das Bild einer Gesellschaft, in der Vergnügen, Unterhaltung und Konsumgüter ein sinnvolles politisches Engagement ersetzen - ähnlich wie der Einfluss der digitalen Medien auf die moderne Politik.

Wirtschafts- und Klassenkampf: In „The Hunger Games“ und „The Purge“ werden extreme Klassenunterschiede dargestellt, die Parallelen zur zunehmenden wirtschaftlichen Ungleichheit und der Rhetorik des politischen Populismus aufweisen.

Diese Befürchtungen sind nicht nur spekulativ, sondern zunehmend greifbar, da politische Bewegungen, Regierungsmaßnahmen und technologische Fortschritte denen ähneln, die in der dystopischen Literatur vorhergesagt werden. Wie Bruechler (2024) argumentiert, sind "Dystopien nicht länger hypothetisch; sie dienen als Untersuchungsinstrumente, um zu verstehen, wie Gesellschaften Krisen in Bezug auf Macht, Kontrolle und Widerstand bewältigen".

Die anhaltende Relevanz dystopischer Fiktion

Die dystopische Literatur ist nach wie vor ein kritisches Schaufenster, durch das die Gesellschaften ihre politische Entwicklung und ihre mögliche Zukunft betrachten können. Die Themen, die die dystopische Literatur bestimmen - Autoritarismus, Überwachung, Propaganda und wirtschaftliche Ungleichheit - sind keine Relikte der Vergangenheit, sondern drängende Probleme der Gegenwart. Das Aufkommen populistischer Bewegungen, der Einfluss von Unternehmen auf die Regierungsführung und digitale Überwachungstechnologien lassen vermuten, dass die Warnungen der dystopischen Fiktion eher vorausschauend als spekulativ sind. Durch die Untersuchung dieser Erzählungen erhalten wir einen Einblick in die Mechanismen der Macht und die Bedeutung des Schutzes demokratischer Werte vor Aushöhlung.

Merkmale und Erzählstrukturen der dystopischen Fiktion

Gemeinsame Themen in dystopischen Romanen

Dystopische Erzählungen sind eine kritische Reflexion über Macht, Kontrolle und gesellschaftliche Ängste und befassen sich häufig mit den Folgen einer unkontrollierten Autorität. Dystopien unterscheiden sich zwar in Bezug auf Schauplatz und Ausmaß, doch tauchen in ihnen immer wiederkehrende Themen auf, die grundlegende Bedenken in Bezug auf Regierungsführung, individuelle Freiheit und soziale Spaltung hervorheben.

Überwachung und der Verlust der Privatsphäre

George Orwells „1984“ (1949) ist nach wie vor die maßgebliche Auseinandersetzung mit staatlicher Überwachung. Die allgegenwärtige Gestalt des Big Brother und die Gedankenpolizei veranschaulichen eine Gesellschaft, in der es keine Privatsphäre mehr gibt und unabhängiges Denken ein Verbrechen ist.

Im zeitgenössischen Kontext stellt „The Hunger Games“ (Collins, 2008) eine subtilere Form der Überwachung dar, in der das Kapitol Informationen manipuliert und die Distrikte überwacht, um durch ständige Medienkontrolle und Fernsehpropaganda die Unterwerfung sicherzustellen.

Autoritarismus und politische Unterdrückung

In dystopischen Gesellschaften wird oft ein extremer Autoritarismus dargestellt, bei dem eine einzige herrschende Macht die Kontrolle durch Angst und Propaganda aufrechterhält.

In „The Handmaid's Tale“ (Atwood, 1985) setzt die Republik Gilead eine strenge theokratische Herrschaft durch, die Frauen ihrer Autonomie beraubt und sie zu reproduktiven Gefäßen reduziert.

"The Purge" (DeMonaco, 2013) entwirft ein Amerika der nahen Zukunft, in dem die Regierung eine jährliche Nacht der Gewalt anordnet, um die sozialen Hierarchien zu stärken und die unteren Klassen durch selbstzerstörerisches Chaos zu kontrollieren.

Diese Erzählungen zeigen die Gefahren der Zentralisierung von Macht auf und demonstrieren, wie Angst und ideologische Indoktrination repressive Regime aufrechterhalten.

Propaganda und Gedankenkontrolle

Propaganda ist in der dystopischen Fiktion ein entscheidendes Instrument zur Aufrechterhaltung der autoritären Macht.

In „1984“ manipuliert die Partei die Geschichte und die Sprache durch „Newspeak“ und schränkt das freie Denken ein, indem sie die Struktur der Kommunikation selbst verändert.

Der Roman „Schöne neue Welt“ (Huxley, 1932) stellt eine andere Form der ideologischen Kontrolle dar, bei der die Bürger durch Gentechnik und vergnügungsorientierte Ablenkungen statt durch Zwang dazu gebracht werden, ihre Rollen zu akzeptieren.

„The Hunger Games“ veranschaulicht Medienpropaganda in der Praxis, indem das Kapitol Fernsehspektakel nutzt, um seine Vorherrschaft zu festigen und potenzielle Rebellionen zu unterdrücken.

Soziale Spaltung und Klassenkontrolle

In vielen dystopischen Werken werden nach Klassen geschichtete Gesellschaften dargestellt, in denen die herrschende Elite in Komfort lebt, während die Mehrheit unter Repression leidet.

In „The Hunger Games“ entspricht die Spaltung zwischen dem Kapitol und den Distrikten der Ungleichheit des Reichtums in der realen Welt, wo einige wenige Privilegierte die Ressourcen und den politischen Einfluss kontrollieren.

„The Purge“ illustriert den Klassenkampf, indem gezeigt wird, wie die legalisierte Gewalt unverhältnismäßig stark die Armen trifft, die sich keine Sicherheit leisten können.

Dieses Thema entspricht der modernen Besorgnis über wirtschaftliche Ungleichheit und systemische Ungerechtigkeit und verdeutlicht, wie dystopische Fiktion als Kritik an den Ungleichheiten in der realen Welt dient (Bruechler, 2024).

Erzählstrukturen in dystopischen Romanen

Dystopische Geschichten folgen bestimmten narrativen Strukturen, die ihre Themen verstärken und die Leser in eine spekulative politische Analyse einbeziehen.

Die Reise des Helden in Dystopien

Viele dystopische Protagonisten folgen der klassischen Heldenreise, auf der sie von der Unwissenheit zum Bewusstsein gelangen, bevor sie etwas gegen ihre unterdrückerische Gesellschaft unternehmen.

Katniss Everdeen in „The Hunger Games“ beginnt als Überlebenskünstlerin und wird allmählich zu einem Symbol des Widerstands gegen das Kapitol.

Winston Smith in „1984“ begibt sich auf eine Reise des intellektuellen Erwachens, scheitert aber letztlich an der überwältigenden Macht des Staates.

Diese Struktur verdeutlicht die Schwierigkeit des Kampfes gegen die systemische Unterdrückung und betont den mahnenden Charakter der dystopischen Fiktion.

Widerstand vs. Unterdrückung

Im Mittelpunkt der meisten dystopischen Erzählungen steht der Kampf zwischen einer herrschenden Unterdrückungsmacht und einem aufkommenden Widerstand.

In „The Handmaid's Tale“ sind die kleinen Widerstandshandlungen von Offred Ausdruck einer breiteren Untergrundbewegung, die versucht, die Herrschaft von Gilead zu untergraben.

"The Purge: Election Year“ (2016) thematisiert den organisierten Widerstand gegen staatlich sanktionierte Gewalt und zeigt, wie sich Widerstandsbewegungen im Laufe der Zeit weiterentwickeln.

Diese Geschichten machen deutlich, mit welchen Risiken und Herausforderungen diejenigen konfrontiert sind, die sich autoritären Regimen widersetzen.

Zyklen von Macht und Rebellion

Dystopische Romane veranschaulichen häufig, dass Revolutionen und Aufstände nicht immer zu dauerhaften Veränderungen führen, sondern auch Machtkreisläufe aufrechterhalten können.

"The Hunger Games: Mockingjay" (Collins, 2010) wirft die Frage auf, ob der Sturz eines autoritären Regimes einfach einem anderen Platz macht.

Orwells „Animal Farm“ (1945) beschreibt, wie revolutionäre Ideale korrumpiert werden und zu neuen Formen der Tyrannei führen können.

Diese Erzählungen warnen vor einfachen Lösungen und weisen darauf hin, dass ein systemischer Wandel mehr erfordert als nur den Sturz eines Regimes.

Techniken des Weltenbaus in dystopischen Romanen

Ein effektiver dystopischer Weltenbau schafft fesselnde und glaubwürdige Schauplätze, die als mahnende Geschichten dienen.

Überzeichnung gegenwärtiger Trends

Dystopische Gesellschaften greifen oft aktuelle Themen auf und treiben sie auf die Spitze, um ihre Warnungen greifbarer zu machen.

In Orwells „1984“ wird die totalitäre Kontrolle ausgeweitet und die Angst vor einer Massenüberwachung in einen allwissenden Staat extrapoliert.

„The Purge“ überzeichnet den politischen Extremismus durch die Legalisierung von Gewalt als Mittel zur Aufrechterhaltung der Ordnung.

Symbolische Geografie

Orte in dystopischen Romanen sind oft Ausdruck gesellschaftlicher Spaltungen.

Das Kapitol in „The Hunger Games“ ist ein Symbol für Exzess und Korruption und steht in deutlichem Kontrast zu den verarmten Distrikten.

In „1984“ steht die Aufteilung der Welt in Ozeanien, Eurasien und Ostasien für den ewigen Krieg, der zur Rechtfertigung autoritärer Herrschaft benutzt wird.

Sprache als Kontrolle

In vielen dystopischen Welten wird die Sprache manipuliert, um die Wahrnehmung zu beeinflussen und das Denken zu kontrollieren.

Newspeak in „1984“ eliminiert Wörter, um das freie Denken einzuschränken.

In „The Handmaid's Tale“ wird die Sprache als Waffe eingesetzt, um die Geschlechterrollen zu festigen, beispielsweise durch die erzwungene Umbenennung von Frauen.

Schlussfolgerung

Dystopische Erzählungen sind nach wie vor eines der wirkungsvollsten literarischen und filmischen Genres, um gesellschaftliche Ängste zu thematisieren. Durch die Untersuchung von Themen wie Überwachung, Autoritarismus, Propaganda und Klassenkontrolle bieten diese Erzählungen einen kritischen Einblick in die Mechanismen der Macht und die Herausforderungen des Widerstands. Wie Markus Bruechler (2024) argumentiert, ist dystopische Fiktion nicht nur spekulativ, sondern reflektiert zeitgenössische Konflikte und warnt vor den Gefahren einer unkontrollierten Autorität und systemischer Unterdrückung.

Dystopien als soziale und politische Kritik

Dystopien als warnende Erzählungen

Dystopische Romane greifen gesellschaftliche Ängste der Gegenwart auf und projizieren sie in spekulative Zukunftsszenarien.

Die wirkungsvollsten Dystopien extrapolieren Trends aus der realen Welt und warnen vor autoritärem Regieren, unkontrolliertem technologischen Fortschritt und sozioökonomischen Ungleichheiten.

Markus Bruechler (2024) argumentiert, dass dystopische Fiktion als "ein der Gesellschaft vorgehaltener Spiegel fungiert, der unsere größten Ängste in Bezug auf Regierungsführung, Kontrolle und Menschenrechte wiedergibt." Werke wie „1984“, „The Hunger Games“ und „The Handmaid's Tale“ geben einen Einblick in die Entstehung totalitärer Regime, die Angst, Überwachung und Propaganda einsetzen, um ihre Autorität zu erhalten. Diese fiktionalen Welten sind besonders in Zeiten politischer Instabilität von Bedeutung, da sie Parallelen zu staatlichen Übergriffen und sozialer Schichtung im wirklichen Leben aufweisen.

Staatliche Kontrolle und Überwachung: Parallelen zwischen „1984“ und moderner staatlicher Überwachung

Eines der beständigsten Themen in der dystopischen Literatur ist das Eindringen des Staates in das Privatleben. Orwells „1984“ (1949) gehört bis heute zu den bedeutendsten Schriften über die Überwachung durch den Staat. Darin wird eine Welt beschrieben, in der „Big Brother“ jeden Aspekt des Lebens überwacht, das Denken reguliert wird und historische Aufzeichnungen ständig umgeschrieben werden, um politischen Interessen zu dienen.

Dieses Thema hat alarmierende Entsprechungen in der realen Welt gefunden. Die weltweite Zunahme von Massenüberwachungsprogrammen, die Sammlung persönlicher Daten durch Regierungen und Unternehmen und die Ausweitung von Gesichtserkennungstechnologien entsprechen den Orwellschen Befürchtungen über die Untergrabung der Privatsphäre. Die Enthüllungen von Edward Snowden im Jahr 2013 über die NSA-Überwachungsprogramme haben gezeigt, in welchem Ausmaß moderne Regierungen unter dem Deckmantel der Sicherheit Massendaten sammeln (Greenwald, 2014).

Bruechler (2024) verweist auf die Art und Weise, in der die staatliche Kontrolle von Informationen für die moderne Politik weiterhin von zentraler Bedeutung ist, was sich in der Manipulation von Medienberichten, der Unterdrückung abweichender Meinungen und der Verbreitung von Fehlinformationskampagnen zeigt. Ähnlich wie in "1984", wo die Partei die Realität durch "doppeltes Denken" diktiert, werden in der heutigen politischen Rhetorik objektive Fakten oft so umgedeutet, dass sie mit ideologischen Narrativen übereinstimmen - ein Phänomen, das durch Algorithmen der sozialen Medien und staatlich geförderte Propaganda noch intensiviert wird.

Wirtschaftliche und Klassenunterschiede: Wie Dystopien Ungleichheit hervorheben

Viele dystopische Erzählungen kritisieren die wirtschaftliche Ungleichheit und die Klassenspaltung und schildern Gesellschaften, in denen sich Reichtum und Macht in den Händen einer privilegierten Elite konzentrieren, während die Mehrheit ums Überleben kämpft. Dieses Thema steht im Mittelpunkt von „The Hunger Games“ (Collins, 2008), wo das Kapitol im Überfluss gedeiht, während die äußeren Bezirke unter systematischer Armut und Zwangsarbeit leiden. In ähnlicher Weise verwendet „Snowpiercer“ (2013) eine buchstäbliche Klassenmetapher - die Passagiere im vorderen Teil des Zuges leben im Luxus, während die Passagiere im hinteren Teil Elend und Ausbeutung erleiden.

Die wirtschaftliche Ungleichheit in der realen Welt ähnelt diesen fiktionalen Darstellungen. Das wachsende Wohlstandsgefälle zwischen Milliardären und der Arbeiterklasse, die Ausbeutung von Arbeitskräften in der globalisierten Wirtschaft und die zunehmende Unzugänglichkeit von Grundbedürfnissen wie Gesundheitsfürsorge und Bildung sind Parallelen zu den Herausforderungen in dystopischen Gesellschaften (Piketty, 2014).

Bruechler (2024) stellt fest, dass dystopische Fiktion "die Leser dazu zwingt, sich mit den langfristigen Folgen des unkontrollierten Kapitalismus und der wirtschaftlichen Ungleichheit auseinanderzusetzen", und betont, dass diese Erzählungen oft als Kritik an der realen Politik dienen, die die Elite auf Kosten der Vielen begünstigt. Die zunehmende Konzentration von Reichtum und politischer Macht in modernen Demokratien wirft die Frage auf, ob der Einfluss von Unternehmen auf die Regierungsführung zu der Art von dystopischer wirtschaftlicher Schichtung führt, wie sie in spekulativer Fiktion zu sehen ist.

Dystopien und Widerstand: Wie Rebellion dargestellt wird

In dystopischen Romanen werden zwar häufig unterdrückerische Regime geschildert, aber auch das Wesen des Widerstands und die Herausforderungen der Rebellion werden thematisiert. Der Kampf gegen autoritäre Kontrolle ist ein zentrales Thema in „The Handmaid's Tale“ (Atwood, 1985), wo eine Untergrundbewegung gegen die theokratische Herrschaft von Gilead kämpft. In ähnlicher Weise schildert „V for Vendetta“ (Moore, 1982) einen anarchistischen Aufstand gegen eine faschistische Regierung und zeigt, wie Symbole des Widerstands - wie die Guy-Fawkes-Maske - die Massen zum Widerstand anregen können.

Zu den Parallelen in der realen Welt gehören die Aufstände des Arabischen Frühlings, die Proteste in Hongkong gegen die zunehmende Kontrolle Chinas und die Bewegungen, die sich in repressiven Staaten für die Rechte der Frauen und die Freiheiten von LGBTQ+ einsetzen. Die fiktionalen Darstellungen des Widerstands in der dystopischen Literatur verdeutlichen oft die damit verbundenen Risiken - wie Regime mit intensiverer Unterdrückung, Überwachung und Gewalt reagieren -, liefern aber auch Konzepte für Aktivismus und kollektives Aufbegehren (Zuboff, 2019).

Bruechler (2024) betont, dass dystopische Literatur zwar vor autoritärer Kontrolle warnt, aber auch die Bedeutung von Dissens und bürgerschaftlichem Engagement hervorhebt. Durch die Auseinandersetzung mit den psychologischen und gesellschaftlichen Mechanismen, die zur Rebellion führen, regen dystopische Erzählungen die Leser dazu an, Machtstrukturen zu hinterfragen und die Folgen von Passivität zu bedenken.

Die anhaltende Relevanz der dystopischen Kritik

Dystopische Romane dienen sowohl als Reflexion als auch als Warnung vor den politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Strukturen der Gesellschaft. Diese Erzählungen kritisieren die staatliche Kontrolle, die Ungleichheit des Reichtums und die Unterdrückung abweichender Meinungen, was sie in einer Zeit, die von wachsendem Autoritarismus, Überwachungskapitalismus und sozialer Spaltung geprägt ist, zunehmend relevant macht.

Wie Claeys (2017) und Bruechler (2024) argumentieren, ist dystopische Fiktion nicht nur spekulative Unterhaltung, sondern ein notwendiges analytisches Instrument, das den Lesern hilft, die Mächte zu erkennen und zu hinterfragen, die das moderne Regieren bestimmen. Durch die Untersuchung der in diesen Erzählungen enthaltenen Warnungen können Gesellschaften besser mit den Bedrohungen umgehen, die von unkontrollierter Macht ausgehen, und auf eine Zukunft hinarbeiten, die den schlimmsten Vorhersagen der dystopischen Fiktion widersteht.

Dystopische Ängste in der modernen Welt

Da die Ereignisse in der realen Welt zunehmend den in dystopischen Erzählungen dargestellten Strukturen ähneln, stellt sich die Frage: Sind diese Geschichten lediglich spekulativ oder bieten sie einen vorhersagbaren Rahmen für politische und soziale Entwicklungen? In diesem Abschnitt wird untersucht, wie aktuelle Themen - von staatlicher Überwachung bis hin zu wachsendem Populismus und Klassenkampf - die in Werken wie „1984“, „The Hunger Games“, „The Handmaid's Tale“ und „The Purge“ behandelten Probleme aufzeigen.

Überwachung und Erosion der Privatsphäre: Big Data, KI und die Parallelen zu „1984"

Eines der beständigsten Themen in dystopischen Geschichten ist, wie bereits schon erwähnt, die zunehmende Massenüberwachung und die Schwächung der Privatsphäre. Die bedeutendste Darstellung einer Welt, in der eine allwissende Regierung, angeführt von Big Brother, jeden Schritt ihrer Bürger überwacht, ist Orwells „1984“ (1949), wie wir ja bereits wissen.

Moderne Gesellschaften erleben eine vergleichbare Ausweitung der Überwachungsmechanismen, die durch Fortschritte bei Big Data, künstlicher Intelligenz (KI) und Gesichtserkennungstechnologien erleichtert wird. Regierungsprogramme, Datensammlungen von Unternehmen und KI-gesteuerte Entscheidungsfindung diktieren zunehmend soziale Interaktionen, Beschäftigungsmöglichkeiten und sogar den politischen Diskurs (Zuboff, 2019). Edward Snowdens Enthüllungen über die Massenüberwachung durch die Regierung im Jahr 2013, der weit verbreitete Einsatz von KI für die vorbeugende Polizeiarbeit und Chinas Einführung eines Sozialkreditsystems entsprechen genau den Ängsten, vor denen Orwell gewarnt hat (Greenwald, 2014).

Bruechler (2024) verdeutlicht, wie die Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre heutzutage durch die freiwillige Preisgabe persönlicher Daten über soziale Medien, intelligente Geräte und algorithmengesteuerte Plattformen zunehmen. Im Gegensatz zu Orwells Welt, in der die Überwachung mit Gewalt durchgesetzt wird, funktioniert die moderne Überwachung unter dem Deckmantel der Bequemlichkeit und Effizienz, was sie heimtückischer und schwieriger zu widerstehen macht.

Der Aufstieg von Populismus und Autoritarismus: „The Hunger Games“ und globale Autokraten

In dystopischen Erzählungen wird häufig der Aufstieg autoritärer Führer thematisiert, die ihre Macht durch Ausnutzung sozialer Spaltungen und wirtschaftlicher Ängste festigen. In „The Hunger Games“ (Collins, 2008) hält Präsident Snow die Kontrolle über Panem durch eine Kombination aus wirtschaftlicher Unterdrückung, militärischer Gewalt und dem Einsatz von Medienspektakeln aufrecht, um die Bevölkerung von systemischen Ungerechtigkeiten abzulenken.

Der weltweite Aufstieg populistischer Führer, von Donald Trump in den USA über Jair Bolsonaro in Brasilien bis hin zu Viktor Orbán in Ungarn, entspricht den Mechanismen autoritärer Herrschaft, die in dystopischen Geschichten thematisiert werden. Trumps politische Strategie war sowohl in seiner ersten Amtszeit (2017-2021) als auch bei seiner Rückkehr ins Amt im Jahr 2025 durch Medienherrschaft, populistische Rhetorik und Angriffe auf demokratische Institutionen gekennzeichnet (Levitsky & Ziblatt, 2018). Die Verunglimpfung politischer Gegner, die Unterdrückung abweichender Meinungen und die Versuche, die Integrität der Wahlen zu untergraben, ähneln den Taktiken, die dystopische Herrscher zur Konsolidierung ihrer Kontrolle anwenden.

Bruechler (2024) stellt fest, dass dystopische Fiktion als Warnung dafür dient, wie charismatische Führer Krisen - wirtschaftliche, soziale oder politische - ausnutzen können, um extreme Politiken zu rechtfertigen und demokratische Normen zu untergraben. Der anhaltende globale Trend zum Autoritarismus wirft die Frage auf, ob Dystopien spekulativ bleiben oder zunehmend die Realität wiedergeben.

Fehlinformation und Medienmanipulation: „The Handmaid's Tale“ und das Zeitalter der Fake News

Dystopische Gesellschaften verlassen sich häufig auf Propaganda und Medienkontrolle, um die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen und Widerstand zu unterdrücken. In „The Handmaid's Tale“ (Atwood, 1985) schränkt die Republik Gilead den Zugang zu Informationen ein, schreibt die Geschichte um und nutzt religiöse Rechtfertigungen, um die soziale Kontrolle durchzusetzen. Wer das Regime in Frage stellt, wird als Verräter oder Umstürzler betrachtet. Dies entspricht der Art und Weise, wie moderne autoritäre Regierungen Fehlinformationen, Zensur und Medienpolarisierung einsetzen, um ihre Autorität zu erhalten.

Die Verbreitung von Fake News, Verschwörungstheorien und Desinformationskampagnen ist zu einem bestimmenden Merkmal der heutigen politischen Landschaft geworden. Die Instrumentalisierung sozialer Medien, bei der Algorithmen sensationslüsternen Inhalten Vorrang vor sachlicher Berichterstattung geben, hat zur Unterwanderung der Wahrheit und des Vertrauens in demokratische Institutionen beigetragen (Wardle & Derakhshan, 2017). Der Aufstieg alternativer Medienökosysteme, in denen die Realität durch ideologische Vorurteile gefiltert wird, hat es politischen Persönlichkeiten wie Trump ermöglicht, alternative Realitäten für ihre Anhänger zu kultivieren, ähnlich wie die kontrollierten Narrative in dystopischen Geschichten.

Bruechler (2024) betont, dass die zunehmende Schwierigkeit, Fakten von Fiktion zu unterscheiden, tiefgreifende Auswirkungen auf die Demokratie hat. Wenn die Wahrheit selbst zu einem umstrittenen Konzept wird, wird die Fähigkeit der Öffentlichkeit, fundierte politische Entscheidungen zu treffen, untergraben, was zu einer stärkeren sozialen Fragmentierung und politischen Polarisierung führt.

Soziale Unruhen und Klassenkampf: Wirtschaftliche Instabilität und die säuberungsähnlichen Rechtfertigungen für Gewalt

In vielen dystopischen Werken werden Gesellschaften beschrieben, in denen wirtschaftliche Ungleichheit soziale Unruhen schürt und staatliche Gewalt rechtfertigt. „The Purge“ (DeMonaco, 2013) beschreibt ein Amerika der nahen Zukunft, in dem die Regierung eine jährliche Nacht der Gesetzlosigkeit anordnet, angeblich um die Kriminalität einzudämmen, letztlich aber, um soziale Hierarchien zu stärken und die wirtschaftlich Benachteiligten zu eliminieren. Der Film kritisiert, wie systemische Ungleichheit zu Zyklen der Gewalt führt, die durch politische Rhetorik legitimiert werden.

Die wirtschaftliche Instabilität in der realen Welt und die zunehmende Vermögensungleichheit haben die Klassenspannungen in einer Weise verschärft, die an dystopische Erzählungen erinnert. Die Ausweitung der militarisierten Polizeiarbeit, die Kriminalisierung von Protestbewegungen und die Zunahme politischer Gewalt ähneln den Rechtfertigungen für staatlich sanktionierte Brutalität in dystopischen Erzählungen (Piketty, 2014). In Trumps zweiter Amtszeit hat sich die Law-and-Order-Rhetorik fortgesetzt, bei der soziale Bewegungen als existenzielle Bedrohung dargestellt werden, um extreme Gegenmaßnahmen zu rechtfertigen.

Bruechler (2024) beschreibt, wie zeitgenössische Regierungen ähnliche Taktiken anwenden, um die Spaltung der Bürger zu fördern und gleichzeitig ihre Macht zu konsolidieren. Die Ausweitung des Einsatzes privater Sicherheitskräfte, von Anti-Protest-Gesetzen und Überwachungsmechanismen lässt die Grenze zwischen dystopischer Fiktion und politischer Realität weiter schwinden und verstärkt die Besorgnis über staatliche Kontrolle und wirtschaftliche Entmündigung.

Die zunehmende Relevanz dystopischer Warnungen

Da die Entwicklungen in der realen Welt zunehmend die Ängste aus dystopischen Geschichten widerspiegeln, dient das Genre nicht nur als bloße Spekulation, sondern auch als kritisches Instrument zum Verständnis und zum Widerstand gegen autoritäre Tendenzen. Die Ausweitung der Überwachung, der Aufstieg populistischer Führer, die Manipulation der Medien und die wachsende wirtschaftliche Ungleichheit lassen vermuten, dass die Themen, die in „1984“, „The Hunger Games“, „The Handmaid's Tale“ und „The Purge“ behandelt werden, aktueller sind denn je.

Bruechler (2024) und Claeys (2017) argumentieren, dass dystopische Fiktion nicht als übertriebener Pessimismus abgetan werden sollte, sondern vielmehr als dringende Warnung vor der Fragilität demokratischer Normen. Wenn Gesellschaften diese Muster in der heutigen Politik erkennen, können sie darauf hinarbeiten, die bürgerlichen Freiheiten zu schützen, autoritären Tendenzen zu widerstehen und die Verwirklichung dystopischer Ängste zu verhindern.

Trump und the Purge

Einführung: Die Purge-Reihe – eine dystopische Vision

Seit seiner Einführung im Jahr 2013 hat das Franchise „The Purge“ das Publikum mit seiner beklemmenden dystopischen Prämisse in seinen Bann gezogen: ein Amerika in naher Zukunft, das von den New Founding Fathers of America (NFFA) regiert wird, in dem alle Verbrechen – einschließlich Mord – einmal im Jahr für einen Zeitraum von 12 Stunden legalisiert sind. Die Reihe untersucht Themen wie autoritäre Kontrolle, soziale Schichtung und institutionalisierte Gewalt und dient sowohl als Horrorspektakel als auch als politische Allegorie.

Die Reihe begann mit „The Purge“ (2013) unter der Regie von James DeMonaco, der das Konzept aus der Perspektive einer wohlhabenden Familie vorstellte, die während der Purge Night belagert wird. Die nachfolgenden Fortsetzungen, „The Purge: Anarchy“ (2014) und „The Purge: Election Year“ (2016), erweiterten die Welt und zeigten, wie die Purge die unteren Schichten und Randgruppen unverhältnismäßig stark betrifft. „The First Purge“ (2018) fungierte als Prequel und veranschaulichte die Ursprünge der Säuberung als ein Regierungsexperiment, das darauf abzielte, die Armen unter dem Deckmantel der Verbrechensbekämpfung zu kontrollieren. Der jüngste Teil, ‚The Forever Purge‘ (2021), untergrub die Prämisse des Franchises, indem er extremistische Gruppen zeigte, die sich weigerten, die Purge zu beenden, und die Gefahren radikalisierter politischer Ideologien hervorhob.

Darüber hinaus bot die Fernsehserie „The Purge“ (2018–2019) eine umfassendere Erkundung der Welt und ging tiefer auf die politischen Machenschaften hinter dem Ereignis und seine psychologischen Auswirkungen auf die Bürger ein. Das Franchise hat sich somit zu einer eindringlichen Kritik an systemischer Ungleichheit, staatlicher Manipulation und den möglichen Folgen eines ungebremsten Populismus entwickelt.