Krieg der Sterne – Philosophie und Psychologie einer letzten Hoffnung (Movies To-Go) E-Book

Markus Brüchler

6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Colla & Gen Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Krieg der Sterne – Philosophie und Psychologie einer neuen Hoffnung

Dieses Buch ist keine klassische Nacherzählung des berühmten Films von 1977, sondern eine tiefgehende Analyse, die Star Wars: Episode IV – A New Hope von allen Seiten beleuchtet. Auf rund 140 bis 200 Seiten bietet es einen einzigartigen Zugang zu einem der einflussreichsten Werke der Filmgeschichte.

Das erwartet dich:

Einleitung & Kontext: Warum Episode IV der Ursprung einer modernen Mythologie ist.

Analyse der Story: Die Heldenreise, archetypische Strukturen und dramaturgische Höhepunkte.

Symbolik & Metaphorik: Die Macht, Gut und Böse, das Lichtschwert, Opfer und Wiedergeburt.

Charakterstudien: Luke, Leia, Han, Vader, Obi-Wan – psychologisch und philosophisch gelesen.

Kulturhistorische Einordnung: Die 1970er-Jahre, gesellschaftliche Krisen und die Geburt einer neuen Hoffnung.

Philosophische Dimensionen: Dualismus, Freiheit, Verantwortung, Existenzialismus.

Psychologische Perspektiven: Individuation, Vater-Sohn-Konflikt, Trauma und Hoffnung.

Produktionsgeschichte: Von George Lucas’ Vision bis zum überraschenden Welterfolg.

Relevanz heute: Was „Eine neue Hoffnung“ uns über unsere Welt von heute erzählt.

Dieses Buch richtet sich an Filmfans, Cineasten, Philosophie- und Psychologie-Interessierte gleichermaßen, und zeigt, warum „Krieg der Sterne“ weit mehr ist als ein Science-Fiction-Abenteuer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

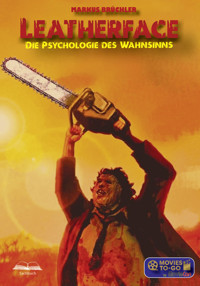

Ähnliche

Impressum

Verlag:

Colla Gen Verlag und Service UG Co. KG, Hauptstr. 65, 59439 Holzwickede

Cover: Sony Pictures

Autor: Markus Brüchler

Layout: Heribert Jankowski, Markus Brüchler

Lektorat: Saskia Meyer

© 2025 Markus Brüchler

Wichtiger Hinweis:

Dieses Buch ist eine unabhängige, inoffizielle Analyse. Es steht in keiner Verbindung zu Lucasfilm Ltd., The Walt Disney Company oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte an „Star Wars“ und verwandten Namen, Figuren und Marken liegen bei ihren jeweiligen Rechteinhabern. Die vorliegende Publikation dient ausschließlich wissenschaftlichen, essayistischen und kulturhistorischen Zwecken. Die enthaltenen Interpretationen spiegeln die Sichtweise des Autors wider..

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über die Adresse http://portal.dnb.de abrufbar.

Der vorliegende Text darf nicht gescannt, kopiert, übersetzt, vervielfältigt, verbreitet oder in anderer Weise ohne Zustimmung des Autors verwendet werden, auch nicht auszugsweise: weder in gedruckter noch elektronischer Form. Jeder Verstoß verletzt das Urheberrecht und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Markus Brüchler (geb. 1970) ist Autor, Herausgeber und leidenschaftlicher Analytiker von Filmen und Mythen. Schon als Kind faszinierten ihn die dunklen und philosophischen Dimensionen des Kinos – Eindrücke, die ihn von „Der weiße Hai“ über „Die Vögel“ bis zu „The Dark Knight“ begleiteten. Seit den 1990er Jahren ist er selbstständig, zunächst im Bereich IT und Programmierung, später als Gründer des Colla Gen Verlags. Dort veröffentlicht er regelmäßig tiefgehende Filmbücher und kulturphilosophische Analysen. Mit Projekten wie Die Evolution der Filmnerds oder Ein Jahr mit Heribert bewegt er sich zwischen Popkultur, Psychologie und autobiografischer Reflexion.

.

Krieg der Sterne –Philosophie und Psychologie einer letzten Hoffnung

I

Markus Brüchler

Widmung

Für all jene, die sich weigern,

in Dunkelheit und Resignation zu verharren –

für die Kämpferinnen und Kämpfer,

die im Kleinen wie im Großen für Freiheit,

Gerechtigkeit und eine menschlichere Welt eintreten.

Möge ihre Hoffnung nie erlöschen.

.

Wie dieses Buch gelesen werden kann

Dieses Buch versteht sich nicht als chronologische Nacherzählung von Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung, sondern als analytische Reise. Es kann linear gelesen werden – vom kulturhistorischen Hintergrund bis zur theologischen Reflexion – oder selektiv, je nachdem, welche Themen besonders interessieren.

Inhaltsverzeichnis

1.Einleitung13

Krieg der Sterne oder Star Wars Episode IV - Eine neue Hoffnung13

2.Kapitel 1 – Die Story von „Eine neue Hoffnung“17

Eine neue Hoffnung17

Die Reise des Helden18

Dramaturgie und Tempo19

Psychologische Zusammenhänge20

Adlerianische Aspekte20

Der Freudsche Konflikt21

Jungsche Archetypen22

Philosophische Konturen23

Existenzielle Freiheit und Wahl23

Autorität, Tyrannei und Rebellion24

Licht und Dualismus25

Theologische Hinweise25

Synthese und Überleitung26

3.Kapitel 2 – Symbolik und Metapher28

Die Macht28

Licht und Dunkelheit30

Das Lichtschwert32

Opfer und Wiedergeburt33

Droiden und komische Nebenfiguren als Symbol34

Symbolisches Netzwerk und Synthese35

4.Kapitel 3: Charakterstudien38

Luke Skywalker38

Psychologische Analyse39

Philosophische Resonanz41

Theologische Ebene42

Moderne Relevanz43

Prinzessin Leia Organa45

Psychologische Analyse45

Moderne Relevanz47

Han Solo50

Psychologische Analyse50

Philosophische Resonanz51

Theologische Aspekte52

Moderne Relevanz kulturelle Resonanz52

Darth Vader55

Psychologische Analyse55

Philosophische Resonanz56

Theologische Ebene57

Moderne Relevanz und kulturelle Bedeutung57

Obi-Wan Kenobi60

Psychologische Analyse60

Philosophische Resonanz61

Theologische Aspekte61

Moderne Relevanz und Mehrdeutigkeiten62

Nebenfiguren: C-3PO, R2-D2, Chewbacca und Grand Moff Tarkin64

Aktuelle Relevanz und kultureller Einfluss66

5.Kapitel 4: Philosophisch-psychologische Dimensionen68

6.Kapitel 5: Kulturell-historischer Hintergrund von „Eine neue Hoffnung“87

Hintergrund der 1970er Jahre87

Vom dystopischen Kino zur Space Opera88

Die Wiederbelebung des Mythos und die Reise des Helden89

Die Angst vor dem Kalten Krieg und die Suche nach Sinn90

Vom kulturellen Gegenmittel zum universellen Mythos91

7.Kapitel 6: Psychologie, Philosophie und Theologie93

Jenseits des Augenblicks93

Adlerianische Lesungen: Streben und Gemeinschaft93

Freudsche Interpretationen: Konflikt und Verdrängung96

Jungianische Interpretationen: Archetypen und Individuation98

Philosophische Texte: Freiheit, Autorität und Dualismus101

Existentialismus: Freiheit und Authentizität101

Politische Philosophie: Leviathan, Freiheit und Widerstand101

Platonischer Dualismus: Licht und Dunkelheit102

Theologische Interpretationen: Mystik, Opfer und Erlösung103

Integration: Zusammenwachsende Rahmenbedingungen104

Aktuelle Relevanz: Lehren für die Gegenwart105

8.Kapitel 7: Die Produktionsgeschichte von „Eine neue Hoffnung“108

Herausforderungen bei der Entwicklung109

ILM und technische Innovationen112

Herausforderungen bei der Produktion116

Premiere und Resonanz121

9.Kapitel 8: Star Wars heute: Zeitlose Relevanz125

Die Heldenreise in einer modernen Version:125

Parallelen zu aktuellen Krisen – Imperium, Rebellion und Hoffnung:126

Die Macht als spirituelle Metapher in einer säkularen Zeit:128

Warum Episode IV immer noch wichtig ist:131

10.Das Schlusswort zum „Krieg der Sterne“133

11.Ausblick: Die Reise geht weiter140

12.BIBLIOGRAPHIE (Kurzfassung)142

„Ein Held ist jemand, der sein Leben für etwas Größeres als sich selbst hingegeben hat.“

Joseph Campbell

Einleitung

Krieg der Sterne oder Star Wars Episode IV - Eine neue Hoffnung

Lange bevor digitale Franchises und Filmuniversen zum Standardgeschäftsmodell Hollywoods avancierten, bot ein relativ kleiner Science-Fiction-Film bereits eine Art von Unterhaltung, die weit über reine Realitätsflucht hinausging. "Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung" erschien 1977 als paradoxes Kulturprodukt. Vermarktet wurde der Film als Abenteuerfilm, doch schon bald wurde er zu einem modernen Mythos. Die Produktionskosten des Films beliefen sich auf etwa elf Millionen Dollar, weltweit spielte er mehrere hundert Millionen ein. Seine wahre Langlebigkeit beruht jedoch nicht auf den Einspielergebnissen, sondern darauf, dass er in einer Zeit intensiver gesellschaftlicher Desillusionierung eine Geschichte von Hoffnung und Verantwortung erzählte.

Die späten 1970er Jahre standen im Schatten von Vietnam, Watergate und der Wirtschaftskrise; das Publikum war sowohl der großen Erzählungen überdrüssig als auch hungrig nach neuen Erzählungen. Die ersten Kritiker schwankten zwischen der Einstufung von „Star Wars“ als Hightech-Comic und der Vermutung einer tieferen Bedeutung. Vincent Canby bezeichnet in seiner Kritik in der New York Times von 1977 R2-D2 und C-3PO als „Laurel-und-Hardy-artige Roboter” und rät den Zuschauern, den Film nicht als ein Werk von kosmischer Bedeutung zu betrachten, doch selbst er bemerkte, dass der alte Mystiker Ben Kenobi eine Kraft besitzt, die einer Mischung aus übersinnlicher Wahrnehmung und frühchristlichem Glauben ähnelt. Andere Kritiker, wie Adrian Berry in The Daily Telegraph, erkannten sofort die politische Botschaft des Films, denn eine bösartige Diktatur stürzte die rechtmäßige Regierung, eine Prinzessin führte eine Rebellion an, um die Demokratie wiederherzustellen, und ein monströser „Todesstern“ drohte, Planeten zu vernichten. Diese unterschiedlichen ersten Interpretationen zeigen, warum „Eine neue Hoffnung“ eine sorgfältige Analyse verdient, denn seine Anziehungskraft liegt im Zusammenspiel von Unterhaltung und ethischer Ernsthaftigkeit.

Dieses Buch behandelt George Lucas' Film nicht als nostalgisches Konsumgut, sondern als grundlegenden modernen Mythos. Unter Rückgriff auf Psychologie, Philosophie und Theologie wird dargelegt, dass „Eine neue Hoffnung“ deshalb so großen Anklang findet, weil er eine archetypische Reise hin zu moralischer Klarheit schildert, und zwar in einer Zeit, in der das Vertrauen in Institutionen schwindet. Der Interpretationsrahmen kombiniert die psychologischen Theorien von Alfred Adler, Sigmund Freud und Carl Gustav Jung, philosophische Ansätze aus dem Existentialismus, der politischen Theorie und dem Platonismus sowie religiöse Erkenntnisse aus östlichen und westlichen Traditionen. Adlers Fokus auf Gemeinschaftsgefühl, Zielstrebigkeit und Kompensation beleuchtet die sozialen Motivationen der Charaktere; Freuds Modell von Es, Ich und Über-Ich offenbart Spannungen zwischen Wunsch und Pflicht; und Jungs Archetypen und Individuationsprozess helfen, mythische Muster zu verstehen. Aus der Philosophie ziehen wir Existentialisten wie Sartre und Camus heran, um Freiheit, Authentizität und die Bedeutung von Entscheidungen zu untersuchen, während Hobbes und Arendt Perspektiven auf Autorität, Macht und Rebellion liefern. Der Platonismus bildet den Rahmen für die kontrastreiche Hell-Dunkel-Bildsprache des Films. Theologische Überlegungen, wie Opfer, Erlösung und Messianismus, ermöglichen es uns, Obi-Wans Selbstaufopferung und die Macht vor dem Hintergrund sowohl östlicher Mystik als auch westlicher Theologie zu betrachten.

Die meisten Star Wars-Bücher bieten entweder ausführliche Zusammenfassungen der Handlung oder wiederholen Produktionsdetails. Unser Ziel ist ein anderes. Wir behandeln „Eine neue Hoffnung“ als Literatur in Bewegung, als eine Erzählung, die sich auf archetypische Muster und ethische Fragen stützt und die Zuschauer dazu einlädt, über ihre eigene Verantwortung nachzudenken. Wir bieten keine ausführliche Szene-für-Szene-Zusammenfassung, sondern entwickeln ein konzeptionelles Instrumentarium, das es dem Leser ermöglicht, sich intensiv mit den Figuren, Symbolen und Ideen auseinanderzusetzen. Jedes Kapitel verbindet konkrete Momente aus dem Film mit theoretischen Einsichten. Anstatt dogmatische Aussagen zu treffen, bieten wir Interpretationen, die Spannungen hervorheben und zum weiteren Nachdenken anregen. Auf diese Weise können Leser und Leserinnen die Reise von Luke Skywalker aus der Sicht von Adler und Jung betrachten, das Imperium und die Rebellenallianz mit den Augen von Hobbes und Arendt sehen und die Macht anhand buddhistischer Achtsamkeit und christlicher Metaphern ergründen. Wir versprechen keine endgültigen Antworten, sondern möchten das Erlebnis dieses Films bereichern, indem wir ihn in einen breiteren Kontext einbetten, der sich mit Freiheit, Autorität, Spiritualität und der Suche nach Sinn befasst.

Methodisch verankern wir unsere Analysen im Film selbst. Wann immer wir psychologische oder philosophische Konzepte diskutieren, beziehen wir uns auf bestimmte Szenen oder Dialogzeilen, anstatt uns von der filmischen Textur zu entfernen. Interpretative Vergleiche mit anderen Texten oder Mythen werden sparsam und immer nur zur Erhellung des Films verwendet. Unsere Haltung bleibt bewusst offen, denn Mythen sind von Natur aus vieldeutig, und eine der größten Stärken von „Eine neue Hoffnung“ ist, dass es vielfältige Lesarten zulässt, ohne in Relativismus zu verfallen. Gleichzeitig sind unserem Ansatz Grenzen gesetzt. Wir behandeln keine späteren Star Wars-Episoden oder Materialien aus dem erweiterten Universum; unser Fokus bleibt entschlossen auf dem Film von 1977. Wir verzichten auch auf Spekulationen über die Absichten des Autors, es sei denn, Primärquellen wie Interviews mit Lucas sind relevant. Durch die Kombination sorgfältiger Textanalyse mit psychologischen und philosophischen Rahmenbedingungen hoffen wir zu zeigen, dass „Eine neue Hoffnung“ nicht nur ein spannendes Abenteuer bietet, sondern auch eine reichhaltige Meditation über Hoffnung, Verantwortung und Gemeinschaftsleben.

Kapitel 1 – Die Story von „Eine neue Hoffnung“

Eine neue Hoffnung

Eine neue Hoffnung beginnt mit einer trügerischen Einfachheit. Inmitten eines galaktischen Bürgerkriegs versteckt Prinzessin Leia gestohlene Pläne für den planetenzerstörenden Todesstern des Imperiums in den Datenspeichern von R2-D2 und schickt den Droiden los, um den zurückgezogen lebenden Obi-Wan Kenobi zu finden. Der Astromech und sein ängstlicher Begleiter, der Protokolldroide C-3PO, fliehen auf den Wüstenplaneten Tatooine, wo sie von den Feuchtigkeitsbauern Owen und Beru Lars erworben werden. Ihr Neffe Luke Skywalker lebt bei ihnen, ist unzufrieden mit seinem provinziellen Leben und träumt von Abenteuern. Als Luke R2-D2 reinigt und versehentlich Leias holografische Botschaft auslöst, erahnt er ein größeres Schicksal. Der Einsiedler Ben Kenobi offenbart sich als Obi-Wan, ein älterer „Jedi-Ritter“, und lädt Luke ein, die Wege der Macht zu erlernen. Luke lehnt zunächst aus Loyalität gegenüber seiner Tante und seinem Onkel ab, doch nachdem Sturmtruppen die Familie Lars ermordet hatten, schließt er sich der Rebellion an. Zusammen mit dem Schmuggler Han Solo, dem Wookiee-Co-Piloten Chewbacca und den Droiden retten sie Leia aus dem Todesstern und überbringen die Pläne an die Rebellenallianz. In der entscheidenden Schlacht vertraut Luke eher der Macht als seinem Zielcomputer, um den Protonentorpedo abzufeuern, der den Todesstern zerstört. Der Film endet mit einer Zeremonie zu Ehren der Helden, doch der Sieg fühlt sich eher wie der Beginn einer größeren Herausforderung an.

Die Reise des Helden

Die Struktur des Films lässt sich gut anhand von Joseph Campbells Monomythos erklären, doch „Eine neue Hoffnung“ weicht in einigen wesentlichen Punkten von diesem Schema ab. Lukes „gewöhnliche Welt“ ist sein Leben als landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter, der sich danach sehnt, in die imperiale Akademie aufgenommen zu werden. Der „Ruf zum Abenteuer“ kommt durch Leias Nachricht, die in R2-D2 gespeichert ist; Luke hört einen Ausschnitt, der lautet „Helft mir, Obi-Wan Kenobi ...“. Luke verweigert sich dem Ruf sofort, indem er beteuert, dass er aufgrund seiner Verpflichtungen nicht weggehen kann. Bei dem Gespräch mit dem seinem zukünftigen Mentor erzählt Obi-Wan von der Macht und dem Lichtschwert seines Vaters. Der Übergang der ersten Schwelle wird ihm durch eine Tragödie aufgezwungen, nämlich den Mord an seiner Tante und seinem Onkel, wodurch seine Verbindungen zur alltäglichen Welt durchtrennt werden. Es folgen Prüfungen, Verbündete und Feinde. In der Cantina von Mos Eisley lernt er Han Solo und Chewbacca kennen. Sturmtruppen, TIE-Fighter und die bedrückende Architektur des Todessterns stellen Hindernisse dar. Begleiter werden zu Freunden. Die „Annäherung an die innerste Höhle“ ist die Infiltration des Todessterns, die in Leias Rettung und Obi-Wans Duell mit Darth Vader gipfelt. Obi-Wans Selbstaufopferung fungiert als eine Art „Prüfung“. Luke erlebt, wie sein Mentor plötzlich verschwindet, und hört dessen Stimme, die ihn auffordert, zu fliehen. Der „Lohn“ ist sowohl Leias Befreiung als auch Lukes wachsendes Selbstvertrauen. Der „Weg zurück“ umfasst die Rückkehr zur Rebellenbasis und die Planung des Angriffs auf den Todesstern. Die „Auferstehung“ findet während des Flugs durch den Graben statt, als Luke die Technologie ablehnt, auf die Macht vertraut und sich als wahrer Held erweist. Schließlich findet die „Rückkehr mit dem Elixier“ in der Schlusszeremonie statt, wo Lukes Erfolg die Rebellenbewegung wiederbelebt. Der Film verkürzt oder kombiniert Phasen – zum Beispiel werden die Ablehnung und das Überschreiten der Schwelle komprimiert – und betont Effizienz gegenüber Ritualen. Dennoch bleibt das Muster von Aufbruch, Initiation und Rückkehr klar erkennbar und verleiht der Geschichte ihren mythischen Rhythmus.

Dramaturgie und Tempo

Über die mythische Struktur hinaus bezieht die Dramaturgie des Films ihre Kraft aus Rhythmus und Wendungen. Der auslösende Vorfall ist die Eroberung von Leias Schiff und ihre Nachricht an Obi-Wan. Diese Eröffnungssequenz versetzt die Zuschauer sofort in einen Konflikt zwischen imperialer Tyrannei und dem geheimnisvollen Widerstand. Die Geschichte verlangsamt sich, als sie nach Tatooine wechselt, und bietet Raum für die Identifikation mit Lukes jugendlichem Aufbegehren. Das Tempo beschleunigt sich, als Lukes Familie ermordet wird; diese Wendung katapultiert ihn auf seinen Weg. Die Infiltration des Todessterns bildet den Mittelpunkt des Films. Hier ändert sich der Plan der Helden von Flucht zu Rettung, wobei die Umgebung selbst zu einer Art Symbolfigur wird: Enge Korridore, Müllpressen und Traktorstrahlen steigern die Spannung. Die anschließende Flucht und Obi-Wans Tod sorgen für den ersten emotionalen Schock in der Geschichte, denn das Verschwinden des Mentors beendet seinen Handlungsbogen und zwingt Luke, sich auf seine eigenen, noch unausgereiften Fähigkeiten zu verlassen. Der letzte Akt des Films, der Angriff auf den Todesstern, veranschaulicht eindrucksvoll, wie gekonnt der Film die Spannung aufbaut. Der Countdown bis zum Abschuss des Todessterns wird mit der schwindenden Zahl der Rebellenpiloten kombiniert. Han Solos unerwartete Rückkehr durchbricht Lukes Verzweiflung und betont die Solidarität der Auserwählten. Die letzte Einstellung, in der Luke die Augen schließt, Obi-Wans Stimme vernimmt und den Torpedo ohne den Zielcomputer abfeuert, bildet sowohl den Höhepunkt des Films als auch eine Offenbarung.

Psychologische Zusammenhänge

Adlerianische Aspekte

Alfred Adler betonte, dass menschliches Verhalten von Minderwertigkeitsgefühlen und dem Drang, diese zu überwinden, geprägt ist. Luke Skywalker zeigt genau diese Dynamik. In den ersten Szenen auf Tatooine beschwert er sich bei seinem Onkel darüber, dass er auf der Farm festsitzt, während seine Freunde ihre Träume verfolgen. Seine Sehnsucht ist nicht nur jugendliche Ungeduld, sondern ein Minderwertigkeitsgefühl, das aus seiner Außenseiterstellung kommt. Obi-Wans Einladung, sich der Rebellion anzuschließen, spricht Lukes Wunsch an, Teil von etwas Größerem zu werden, was Adler als „Gemeinschaftsgefühl” bezeichnet hat. Lukes anfängliche Ablehnung ist Ausdruck eines Konflikts zwischen individuellen Bestrebungen und familiären Verpflichtungen. Der Mord an seiner Tante und seinem Onkel beseitigt das unmittelbare Hindernis, aber seine Entscheidung, Obi-Wan zu begleiten, ist keine einfache Vergeltungsaktion, sondern ein Ausgleichsakt, der darauf abzielt, seine Gefühle der Unzulänglichkeit zu überwinden. Während des gesamten Films ist er sich seiner mangelnden Erfahrung sehr bewusst. Er erwähnt ehrfürchtig, dass er früher mit seiner T-16 Womp-Ratten abgeschossen hat, und erkennt damit implizit die Kluft zwischen den Possen auf den Feldern und dem galaktischen Krieg an. Der finale Flug durch den Graben ist der Moment, in dem sich sein Zugehörigkeitsgefühl festigt, indem er der Macht und der Führung anderer vertraut und so seine Minderwertigkeit durch die Integration in die Rebellen-Community überwindet. Sein Lächeln bei der Medaillenverleihung signalisiert adlerianische Überlegenheit, nicht Dominanz, sondern die Erfüllung, die sich aus dem Engagement für eine größere Sache ergibt.

Der Freudsche Konflikt

Sigmund Freuds Strukturmodell der Psyche teilt den Geist in das Es, das Ich und das Über-Ich. "Eine neue Hoffnung" thematisiert die Spannungen zwischen diesen Instanzen bei mehreren Charakteren. Lukes Es zeigt sich in seiner Sehnsucht nach Abenteuer und sofortiger Befriedigung. Sein Ich, der rationale Vermittler, steht zunächst auf der Seite des Über-Ichs, verkörpert durch die Ermahnung seines Onkels, seine Pflichten zu erfüllen. Als seine Familie getötet wird, verschiebt sich das Gleichgewicht. Der Ruf des Über-Ichs nach Pflicht geht über den Gehorsam gegenüber der Familie hinaus und erweitert sich zu einem umfassenderen moralischen Horizont. Han Solo verkörpert den vom Es getriebenen Hedonismus.

Wir lernen ihn kennen, wie er um Geld feilscht und mit der Geschwindigkeit seines Schiffes prahlt. Er weigert sich, Leia zu retten, weil es keinen Profit bringt. Doch das Über-Ich, repräsentiert durch die Sache der Rebellen und symbolisiert durch Leias Appell, setzt sich allmählich durch. Hans Rückkehr während des Höhepunkts zeigt die Integration von Ego und Über-Ich, indem er Solidarität über Egoismus stellt. Obi-Wan fungiert als Über-Ich für Luke, indem er moralische Codes formuliert und Zurückhaltung fördert. Vader repräsentiert ein von Macht und Wut überwältigtes Es. Der Zweikampf zwischen Obi-Wan und Vader ist also eine Auseinandersetzung zwischen Pflicht und verdorbenem Verlangen. Der Film deutet auch auf Verdrängung hin. Luke unterdrückt seine Angst und Trauer, Han verbirgt seine Verletzlichkeit hinter Prahlerei, Leia kanalisiert ihr Trauma in Führungsstärke. Diese Verdrängungen kommen in entscheidenden Momenten zum Vorschein, wie Lukes Panik in der Müllpresse oder Hans Eingeständnis seiner Schulden, wodurch die Helden menschlicher wirken.

Jungsche Archetypen

Carl Jung vertrat die Ansicht, dass im kollektiven Unbewussten archetypische Figuren existieren, die in allen Kulturen wiederkehren. In „Eine neue Hoffnung“ finden sich viele dieser Figuren wieder. Luke ist der archetypische Held, ein gewöhnlicher junger Mann, der zu Abenteuern aufbricht, Schwellen überschreitet, Prüfungen besteht und schließlich verändert zurückkehrt. Obi-Wan ist der weise alte Mann, der Wissen vermittelt und das magische Lichtschwert übergibt. Leia, die in diesem Teil zwar nur wenig zum Einsatz kommt, verkörpert Aspekte der Anima und der Königin, indem sie eine Brücke zwischen männlichen und weiblichen Prinzipien schlägt und Führungsstärke und Mitgefühl zeigt. Darth Vader ist der Schatten, eine Verkörperung unterdrückter Tendenzen und unintegrierter Dunkelheit. Der Ruf zum Abenteuer wird durch Leias Hologramm wörtlich genommen. Die Wächter der Schwelle erscheinen in Form von Tusken-Räubern, imperialen Kontrollpunkten und der monströsen Müllpresse. Die Synergie aus Science-Fiction-Kulissen und mythischen Rollen in diesem Film deutet darauf hin, dass sich Archetypen an neue kulturelle Formen anpassen, was Jungs Behauptung bestätigt, wonach Mythen kollektive Träume sind. Lukes Reise kann auch als Individuation verstanden werden. Er stellt sich externen Herausforderungen, integriert die Ratschläge von Obi-Wan und Yoda (in späteren Filmen) und erkennt schließlich seine eigenen Fähigkeiten.