9,99 €

Mehr erfahren.

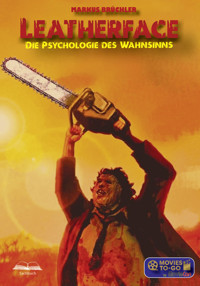

- Herausgeber: Colla & Gen Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

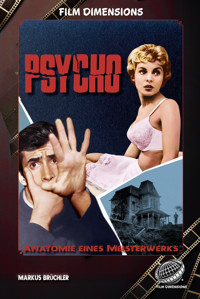

Psycho (1960) : Analysen und Hintergründe

Ein Blick hinter den Duschvorhang des Grauens – eine umfassende Analyse von Alfred Hitchcocks Meisterwerk “Psycho”

Mit “Psycho” schuf Alfred Hitchcock nicht nur einen der einflussreichsten Thriller der Filmgeschichte, sondern legte auch den Grundstein für das Genre des modernen Psychothrillers. Doch was macht dieses Werk so unvergesslich, so verstörend und doch so faszinierend? Dieser Sonderband bietet eine fundierte Untersuchung der vielen Ebenen dieses filmischen Meisterwerks.

Dieser Band bietet eine detaillierte Analyse der filmischen Sprache, die Hitchcock verwendete, um die Zuschauer in ständige Anspannung zu versetzen, und beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Films, die von zahlreichen Herausforderungen und kreativen Einflüssen geprägt war. Der zugrundeliegende Roman von Robert Bloch wird sorgfältig untersucht, ebenso wie die Unterschiede und meisterhaften Anpassungen, die Hitchcock in seiner Verfilmung vornahm.

Die Charaktere, von der geheimnisvollen Marion Crane bis hin zu Norman Bates, einem der komplexesten Antagonisten der Filmgeschichte, werden eingehend analysiert. Der Film schafft es, das Publikum zwischen Sympathie und Schrecken schwanken zu lassen – welche psychologischen Hintergründe liegen diesem Effekt zugrunde? Auch die ikonische Darstellung von Norman Bates wird aus psychologischer Sicht beleuchtet.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Filmmusik: Bernard Herrmanns prägender Score trägt wesentlich zur düsteren, unheilvollen Atmosphäre des Films bei. Die berühmten Geigenklänge der Duschszene sind zum Sinnbild für den ultimativen Schrecken geworden. Dieses Buch untersucht, welche musikalischen Techniken Herrmann einsetzte, um die Spannung und die bedrohliche Stimmung des Films zu verstärken.

Dieses Buch bietet einen umfassenden Einblick in alle Facetten des Films – von den historischen Hintergründen über die Entstehungsgeschichte und kreative Adaption bis hin zu den psychologischen Tiefen der Charaktere und der Filmmusik. Für Fans von Alfred Hitchcock und alle, die sich für Filmgeschichte, Psychologie und die Analyse des Unheimlichen interessieren, stellt dieses Buch eine wertvolle Quelle dar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Verlag:

Colla & Gen Verlag und Service UG & Co. KG, Hauptstr. 65, 59439 Holzwickede

ISBN:978-3-98578-235-2 (Softcover), 978-3-98578-236-9 (Hardcover),

eBook (978-3-98578-237-6)

Cover: Universal Pictures

Autor: Markus Brüchler

Layout: Heribert Jankowski, Markus Brüchler

Lektorat: Saskia Meyer

© 2025 Markus Brüchler

Wichtiger Hinweis:

Dieses Buch ist eine unabhängige Analyse und Interpretation des Films Psycho (1960) von Alfred Hitchcock. Es erhebt keinen Anspruch auf offizielle Autorisierung durch Rechteinhaber oder Beteiligte an der Produktion. Alle Filmausschnitte, Dialogzitate und Beschreibungen dienen ausschließlich der kritischen Auseinandersetzung, der Film- und Kulturwissenschaft sowie der Bildung. Die Rechte an allen Bildern, Figuren und Szenen liegen bei den jeweiligen Urhebern. Die im Text geäußerten Ansichten spiegeln die Auffassungen des Autors wider und sind nicht notwendigerweise identisch mit denen der genannten Personen oder Institutionen.

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über die Adresse http://portal.dnb.de abrufbar.

Der vorliegende Text darf nicht gescannt, kopiert, übersetzt, vervielfältigt, verbreitet oder in anderer Weise ohne Zustimmung des Autors verwendet werden, auch nicht auszugsweise: weder in gedruckter noch elektronischer Form. Jeder Verstoß verletzt das Urheberrecht und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Psycho-Anatomie eines Meisterwerks

Hitchcock, Angst und die Kunst der Manipulation

I

Markus Brüchler

Widmung

Für die, die den Mut haben, die Tür zum Keller zu öffnen –

im Kino wie im Leben.

Dieses Buch untersucht Psycho nicht nur als Film, sondern als psychologisches, philosophisches und kulturelles Ereignis.

Wir folgen den Spuren von Norman Bates, Marion Crane und der „Mutter“ in die Tiefen von Identität, Schuld, Begehren und Angst. Dabei verbinden wir filmwissenschaftliche Analyse mit Erkenntnissen aus Psychoanalyse, Philosophie und Kulturgeschichte –

immer mit dem Ziel, den Mechanismus hinter Hitchcocks Manipulation sichtbar zu machen, ohne ihm den Zauber zu nehmen.

Inhaltsverzeichnis

1.Einleitung15

Psycho als Kino-Sensation15

2.Der Roman von Robert Bloch22

Die Entstehungsgeschichte des Romans: Ed Gein und die Geburt von "Psycho"22

Erzählstruktur und Perspektive des Romans29

Stilistische und thematische Analyse: Sprache, Suspense und Psychologie35

Zentrale Themen: Mutter-Sohn-Beziehung, Wahnsinn, Sexualität, Gewalt, Moral41

Die Mutter-Sohn-Bindung42

Wahnsinn und Identität44

Sexualität und Unterdrückung46

Gewalt und die Natur des Bösen48

Moral und Grenzüberschreitung50

Rezeption und Wirkung des Romans53

Von der literarischen Quelle zum Drehbuch: Transformationen und Spannungen58

Norman Bates - Buch vs. Leinwand58

Marion (Mary) und die narrative Struktur60

Stimmung und Inhalt: Von der Grausamkeit der Buchseite zur Suggestion auf der Leinwand62

3.Psycho (Film, 1960)68

Hitchcock: Kontext und Motivation68

Rechte, Geheimhaltung und künstlerische Vision73

Bedeutung in Hitchcocks Gesamtwerk81

Handlungsstruktur und Erzählperspektive in Hitchcocks "Psycho"90

Marions Flucht - Der falsche Anfang der Handlung von "Psycho"96

Das Bates Motel – „Wir sind alle in unseren eigenen Fallen gefangen“102

Die ikonische Duschszene - Narrative Tötung109

Ermittlungen zu Marions Verschwinden - Der Detektiv trifft „Mutter“120

Rückkehr zum Haus – Lila entdeckt die Wahrheit126

Epilog - Die Erklärung des Psychologen und die abschließende Reflexion133

Psychologische Analyse von Psycho: Freud, Jung, Adler und die zeitgenössische Theorie143

Freudsche Verdrängung und das Unbewusste in "Psycho"144

Jungsche Schatten und Archetypen: Die verschlingende Mutter und das dissoziierte Selbst149

Adlersche Individualpsychologie: Minderwertigkeit, Isolation und Kompensation154

Moderne Perspektiven: Trauma, Dissoziation, Geschlechterfluidität und Affekt161

Die Entwicklung der Interpretationen und die zeitgenössische Relevanz von Psycho171

Schuld, Identität, Böses und Ambivalenz in Hitchcocks „Psycho“180

Schuld und Schuldgefühle181

Das instabile Selbst: Identität in der Krise185

Das Geheimnis des Bösen189

Zweideutigkeit, Wissen und die Grenzen des Verstehens194

Zeitgenössische Relevanz und Neuinterpretationen200

Thematische Analyse von Hitchcocks Psycho209

Wahnsinn und Normalität209

Sexualität, Gender, Queerness213

Schuld und Moral219

Voyeurismus und Kontrolle226

Isolation und Einsamkeit233

Die weibliche Figur / das Frauenbild239

Der amerikanische Traum und sein Untergang246

Doppelgänger-Motiv / Dualität255

Bilder, Motive, Symbole, Orte261

Das Haus, das Motel und Räume: Architektur als psychologische Kulisse261

Die Entwicklung von Psycho268

Adaption von Robert Blochs Psycho: Vom Roman zum Film268

Umstrukturierung und Ausweitung der Handlung: Die Geschichte von Marion Crane271

Die Neuinterpretation von Norman Bates: Charakterveränderungen und thematische Verschiebungen277

Kollaborative Spannung: Hitchcock und Stefano bei der Arbeit284

Produktion, Regie, Schauspiel und Besetzung von Psycho290

Hitchcocks Arbeitsmethoden und Kontrolle295

Der Casting-Prozess302

Schauspieltechniken und Ansätze zur Rolleninterpretation309

Unterschiedliche schauspielerische Hintergründe309

Anthony Perkins – Subtile methodische Nuancen310

Janet Leigh – Klassisch und effizient312

Interaktion mit Hitchcocks Stil314

Hitchcocks Cameo-Auftritt und seine Bedeutung316

Produktions- und Kontextanalysen321

Drehorte: Studio- und Außenaufnahmen321

Technische Innovationen: Beleuchtung, Kamera, Schnitt (z. B. die Duschszene)323

Probleme und Anekdoten am Set330

Teamarbeit: Einfluss und Zusammenarbeit der TV-Crew333

Zensur und Herausforderungen während der Produktion341

Die Postproduktion von Psycho349

Der Schnitt (George Tomasini)349

Sounddesign und Audio-Postproduktion351

Visuelle Effekte, Final Cut und Fertigstellung356

Die Musik zu „Psycho“ von Bernard Herrmanns358

Bernard Herrmanns Rolle und Arbeitsweise358

Analyse der Filmmusik: Motive, Klangpalette, Innovationen362

Die Wirkung von Musik auf Anspannung und Atmosphäre367

Rezeption, Einfluss und nachträgliche Wirkung in der Populärkultur374

Die Veröffentlichung, Rezeption und das kulturelle Erbe von „Psycho“380

Geheimhaltung und Marketingstrategie380

Premiere, Marketing und öffentliche Skandale382

Kritische Resonanz im Jahr 1960384

Entwicklung zum Klassiker: Status, Einfluss, Kanonisierung388

Kontroversen: Gewalt, Sexualität, Zensur391

„Psycho“ im kulturellen Bewusstsein: Einfluss auf Film und Popkultur396

Sequels, Remakes, Parodien402

4.Norman Bates: Ein psychologisches Porträt411

Norman Bates: Eine Studie über eine gespaltene Psyche und kulturelle Ängste411

Der Muttersohn und die ödipale Falle411

Archetypen des Horrors: Jungsche Schatten und verschlingende Mütter416

Trauma, Verdrängung und Dissoziation421

Geschlecht, Identität und Ängste der Mitte des Jahrhunderts426

Der Terror und das tragische Andenken an Norman Bates433

Anthony Perkins (Norman Bates)437

5.Die weiteren Charaktere in „Psycho“439

Marion Crane – Opfer oder Hauptfigur?439

Janet Leigh (Marion Crane)442

Lila Crane – Schwester und Ermittlerin445

Vera Miles (Lila Crane)449

Sam Loomis – Helfer, Liebhaber, männliche Rolle451

John Gavin (Sam Loomis)456

„Mutter“/Norma Bates – Abwesenheit und Symbolik459

Nebenfiguren – Arbogast, Sheriff, andere465

6.Abschluss und das Vermächtnis von „Psycho“471

Psycho heute: Filmwissenschaft, Gender Studies, Popkultur475

„Es war das Messer, das einen Augenblick später ihren Schrei und ihren Kopf abschnitt. Genau dafür ist das Publikum da – um zu schreien.“- Alfred Hitchcock, über den berühmten Duschmord

Einleitung

Psycho als Kino-Sensation

In der kulturellen Vorstellung wird das Wasser in der Dusche des Bates Motels niemals kalt. Über sechzig Jahre nach seiner Premiere im Jahr 1960 ist Alfred Hitchcocks Psycho immer noch erschreckend lebendig – ein Film, den Zuschauer und Wissenschaftler gleichermaßen mit Ehrfurcht und Unbehagen immer wieder neu entdecken. Von den ersten Bildern an versetzt Psycho den Zuschauer in einen einzigartigen Bann. Dieser Thriller stellte narrative Konventionen auf den Kopf und wagte es, Brutalität und Tabubrüche auf eine Weise zu zeigen, die in Hollywood bis dahin undenkbar gewesen war. Die Mystik um Psycho setzte sich sofort durch und verfestigte sich mit der Zeit, als der Film mehr als nur ein Kinohit wurde – er wurde zu einem kulturellen Meilenstein und Gegenstand endloser Analysen. Selbst heute noch ruft die bloße Erwähnung von Psycho Bilder und Emotionen hervor, die sich in das kollektive Bewusstsein eingebrannt haben und den Status des Films als etwas Beständiges bestätigen: Er ist ein Phänomen für sich.

Ein Teil der anhaltenden Faszination von "Psycho" zeigt sich darin, wie sehr der Film seine Erstzuschauer schockierte. Im Juni 1960 waren die Kinogänger, die sich „Psycho“ ansahen, total unvorbereitet auf das, was Hitchcock ihnen geboten hatte. Der Film bricht gnadenlos mit den Erwartungen des Publikums. Die scheinbare Hauptfigur Marion Crane wird mitten in der Geschichte brutal ermordet, was das übliche narrative Sicherheitsnetz zerreißt. Diese Wendung – eine Hauptfigur so früh sterben zu lassen – war im Mainstream-Kino bis dahin unbekannt und hat die Zuschauer total aus der Bahn geworfen. Berichte aus dieser Zeit erzählen von Zuschauern, die während der berühmten Mordszene vor Angst geschrien hätten. Gewalt und sexuelle Anspielungen, die Jahrzehnte später alltäglich werden sollten, wurden in „Psycho“ mit einer viszeralen Direktheit gezeigt, die das Publikum von 1960 einfach noch nie gesehen hatte. Viele Kritiker waren zunächst entsetzt über den „schockierenden“ Inhalt und den gewagten Stil des Films; ein Kritiker bezeichnete „Psycho“ wortwitzig als „sicko“ und verspottete Hitchcocks Abstieg in den reißerischen Horror. Doch während einige Zeitgenossen empört reagierten, spürten andere, dass „Psycho“ die Filmlandschaft grundlegend verändert hatte. Die Fähigkeit des Films, sein damaliges Publikum zu erschrecken, ja sogar zu traumatisieren, ist seitdem legendär – ein Maßstab dafür, wie ein „Meilenstein“ im Kino aussieht.

Im Zentrum des Mythos von „Psycho“ steht die berüchtigte Duschszene, vielleicht die ikonischste Sequenz des Horrorgenres, wenn nicht sogar des gesamten modernen Films. Hitchcocks schneller, rhythmischer Schnitt, kombiniert mit Bernard Herrmanns schriller Violinenmusik, erzeugt ein fast unerträgliches Crescendo der Angst, während Marion in einem Motelbadezimmer erstochen wird. Die Wirkung der Szene war unmittelbar und außergewöhnlich. Die Zuschauer hatten noch nie eine so viszerale Darstellung von Gewalt gesehen; die schnellen Schnitte der Kamera und die Andeutung von Nacktheit und Blut reichten aus, um die Menschen wirklich zu erschüttern. Es wurde viel darüber berichtet, dass viele Leute – vor allem Frauen – nach dem Anschauen von „Psycho“ Angst hatten, zu duschen, so unauslöschlich war der Schrecken dieser Szene. In den Jahren danach wurde der Duschmord zu einer Legende. Er wird in Filmkursen immer wieder Bild für Bild analysiert, in unzähligen anderen Filmen und Fernsehsendungen parodiert und imitiert und hat sogar die Gewohnheiten seiner Darstellerin Janet Leigh verändert, die bekanntlich gestand, dass sie nach ihrer Rolle nicht mehr duschen konnte. Selten wurde eine einzelne Szene so stark in das kollektive kulturelle Gedächtnis eingebrannt. Die Duschszene hat die Grenzen dessen, was gezeigt werden kann und wie man mit reiner Filmtechnik Angst erzeugen kann, erweitert und steht für die furchtlose Innovation, die „Psycho“ zu einem Objekt anhaltender Faszination macht.

Die Legende von „Psycho“ geht über den Inhalt des Films hinaus und umfasst auch die Art und Weise, wie Hitchcock den Film präsentierte und vermarktete. Entschlossen, die Überraschungen der Geschichte zu bewahren, hüllte Hitchcock die Produktion in eine beispiellose Geheimhaltung. Er kaufte so viele Exemplare von Robert Blochs Romanvorlage wie möglich und verpflichtete seine Darsteller und Crew zu Stillschweigen über die Handlung. Vor der Veröffentlichung gab es keine Vorführungen für Kritiker – ein radikaler Bruch mit den Normen der Branche –, weil Hitchcock lieber auf die Spannung setzte, als das Risiko einzugehen, dass Spoiler durchsickern könnten. Als Psycho in die Kinos kam, mussten die Kinos auf Drängen des Regisseurs eine strenge „Keine verspätete Einlass“-Regel einhalten. Die Vorstellungszeiten wurden mit fast militärischer Präzision angekündigt, und sobald eine Vorführung begonnen hatte, mussten Verspätete einfach draußen warten. Solche Taktiken waren damals so gut wie unbekannt. In den 1950er-Jahren gab es in den Kinos durchgehende Vorführungen, und die Zuschauer konnten oft kommen, wann sie wollten. Aber Hitchcock wusste, wie wichtig das richtige Timing in einer Geschichte sein kann. Er wollte, dass das Publikum „Psycho“ von Anfang an sieht – nicht nur, um jede Wendung mitzubekommen, sondern auch, um ein Gefühl für das Geschehen und die Spannung zu entwickeln. Die Kinobesitzer wollten zahlende Gäste zunächst nicht abweisen, weil sie finanzielle Einbußen befürchteten, aber am Ende des ersten Tages war der Erfolg unbestreitbar. Vor den Kinos bildeten sich lange Schlangen begeisterter Zuschauer, die alle unter Hitchcocks strengen Regeln eingelassen werden wollten.

Die Mystik von „Psycho“ – die Idee, dass man den Film „richtig“ sehen musste oder gar nicht – schreckte die Zuschauer nicht ab, sondern wurde zu einem sensationellen Marketing-Gag. Die Mundpropaganda über den furchterregenden Inhalt und die ungewöhnlichen Vorführbedingungen verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Hitchcock, der Showman, spielte das brillant aus. Werbematerialien wiesen das Publikum auf mögliche Herzinfarkte aufgrund zu starker Angst hin, und bei einigen Premieren standen sogar Krankenschwestern in den Foyers bereit, „für den Fall, dass“ der Schrecken zu überwältigend sein sollte. Durch die Mischung aus echter Sorge um die Integrität der Geschichte und augenzwinkernden Werbegags machte Hitchcock „Psycho“ zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis, das man gesehen haben musste. Es war nicht nur ein Film, sondern ein Rendezvous mit Mystery und Angst – ein Erlebnis, das die Zuschauer unbedingt selbst erleben und dann ihren Freunden dringend empfehlen oder sie dazu herausfordern mussten, es auch zu versuchen. Eine frühe Form der Social Challenges.

Abgesehen von seinem unmittelbaren Schockwert und seiner Effekthascherei fand und findet „Psycho“ auch deshalb Anklang, weil er in einem entscheidenden Moment des kulturellen und filmischen Wandels entstand. Im Jahr 1960 begann Hollywoods alter Production Code zu bröckeln, und Hitchcock nutzte den Moment, um direkt an dessen Grenzen zu stoßen. "Psycho" setzte sich genüsslich über Tabus hinweg, indem er in der Eröffnungsszene ein unverheiratetes Paar zeigte, das sich ein Bett teilte, eine Toilette mit Wasserspülung zeigte (eine triviale, aber bezeichnende Premiere in Hollywood) und sich schonungslos mit Gewalt und abnormer Psychologie auseinandersetzte. Indem er diese Risiken einging, öffnete Hitchcock im Wesentlichen die Tür für eine neue Welle von Horror- und Spannungsfilmen, die das Publikum als Erwachsene behandelten, die mit Schock und Perversität umgehen konnten. Der finanzielle Erfolg von „Psycho“ war an sich schon revolutionär, denn der Film, der für weniger als eine Million Dollar gedreht wurde, wurde ein Riesenerfolg und der umsatzstärkste Film in Hitchcocks Karriere. Damit bewies er, dass Horror auf höchstem Niveau künstlerisch und kommerziell rentabel sein kann.

Später würdigten Kritiker „Psycho“ als Begründer des modernen Slasher-Subgenres des Horrorfilms, ein „respektabler“ Vorläufer, der unzählige Nachfolger inspirierte. Vom stilvollen Aderlass der britischen Hammer-Filme bis zum psychologischen Terror von „Halloween“ (1978) und darüber hinaus sind die Fingerabdrücke von „Psycho“ überall in der Entwicklung der düsteren Genres des Kinos zu finden. Der Einfluss des Films bestätigte auch den Horror als legitime Kunstform. Wenn ein angesehener Autor wie Hitchcock Exploitation-Elemente aufgreifen und ein Meisterwerk schaffen konnte, dann galt der Horror nicht mehr automatisch als Low-Budget-Film am Rande des Kinos. Ganz allgemein betrachtet erschien „Psycho“ an der Schwelle zu den kulturellen Umwälzungen der 1960er Jahre und spiegelte den Zusammenbruch der gesellschaftlichen Unschuld der 1950er-Jahre wider beziehungsweise kündigte ihn an. Das Porträt eines gestörten jungen Mannes im Griff einer herrschsüchtigen Mutterfigur griff die zeitgenössischen Ängste über Psychiatrie, Sexualität und die versteckte Gewalt auf, die hinter Amerikas sauberen Vorstadtfassaden lauerte. Im neuen Jahrzehnt war „Psycho“ ein Vorbote für die explizitere und schonungslosere Erzählweise, die die Ära des New Hollywood prägen sollte.

Entscheidend ist, dass „Psycho“ nicht als bloßes Produkt seiner Zeit verblasste, sondern zu einem Gegenstand ernsthafter Studien und ständiger Neuinterpretationen wurde. Die ersten Kritiken mögen gemischt gewesen sein, aber der Film erfuhr bald eine tiefgreifende kritische Neubewertung. In den späten 1960er und 1970er-Jahren, als die Filmkritik und die Filmwissenschaft aufblühten, wurde „Psycho“ schnell zu einem Eckpfeiler des aufkommenden Fachgebiets der Filmwissenschaft. Rückblickend ist es leicht zu verstehen, warum das so ist. "Psycho" ist so kunstvoll und vielschichtig aufgebaut, dass er zu einer eingehenden Analyse einlädt und diese auch belohnt. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich eine ganze Bibliothek von Kommentaren zu „Psycho“ angesammelt. Angesehene Kritiker und Theoretiker haben jedes einzelne Bild des Films unter die Lupe genommen - von der Verwendung von Spiegelbildern und voyeuristischen Kameraperspektiven bis hin zu den Subtexten von Schuld, Geschlecht und Wahnsinn. Ein Kommentator bemerkte, dass „Psycho“ zwar nicht auf jeder Liste der besten Filme aller Zeiten steht, aber dennoch einen „enormen“ Einfluss auf die Geschichte des Kinos hatte - eine Behauptung, die durch das beispiellose Ausmaß an kritischen Kommentaren und Debatten, die der Film im Laufe der Jahrzehnte ausgelöst hat, bestätigt wird. Der Schockwert des Films verschaffte ihm sofortige Berühmtheit, aber sein handwerkliches Können und seine Zweideutigkeit verschafften ihm in akademischen und cinephilen Kreisen einen bleibenden Einfluss. Mehr als sechzig Jahre später steht „Psycho“ immer noch ganz oben auf der Liste der besten Thriller und Horrorfilme, die je gedreht wurden. Er ist nach wie vor ein Initiationsritus für neue Generationen von Filmliebhabern, die seine formale Brillanz bewundern und das unheimliche Gefühl haben, zusammen mit Norman Bates „ein bisschen verrückt zu werden“. Nur wenige Filme haben einen derartigen Mythos geschaffen wie „Psycho“. Die Überlieferungen hinter den Kulissen, die endlosen Hommagen, die Fortsetzungen und Remakes und die popkulturellen Anspielungen - all das spricht für einen Film, der sich in das öffentliche Bewusstsein eingegraben hat und nicht mehr wegzudenken ist.

Letzten Endes hat „Psycho“ Bestand, weil er sowohl seiner Zeit entspricht als auch über sie hinausgeht. Er war ein Katalysator für Veränderungen - in den Praktiken der Filmindustrie, in den Zensurstandards, in den Erwartungen des Publikums - und gleichzeitig bleibt er ein exquisites Stück Unterhaltung, das nichts von seiner Kraft verloren hat. "Psycho" verführt und verunsichert die Zuschauer nach wie vor, indem er sie in eine Welt einlädt, in der der Terror an den unwahrscheinlichsten Orten ausbrechen kann (in einer Motel-Dusche am Straßenrand) und in der die Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn gefährlich schmal ist. Hitchcocks Meisterwerk hat eine seltene Art von Unsterblichkeit erlangt, denn es ist ein kultureller Mythos, ein Meilenstein der Filmgeschichte und ein unendlich interpretierbares Kunstwerk. Jahrzehnte, nachdem Psycho zum ersten Mal eine ganze Generation verunsichert hat, werden wir immer noch kollektiv von dem Film heimgesucht - wir schauen immer noch durch das Guckloch in Norman Bates' Wohnzimmer und sind fasziniert von dem, was wir sehen. Die bleibende Bedeutung des Films liegt in seiner Fähigkeit, uns immer wieder aufs Neue zu faszinieren und zu erschrecken, was beweist, dass wirklich große Filme nie aufhören, zu uns zu sprechen.

Der Roman von Robert Bloch

Die Entstehungsgeschichte des Romans: Ed Gein und die Geburt von "Psycho"

An einem kalten Novembertag im Jahr 1957 machte die Polizei in Plainfield, Wisconsin, eine alptraumhafte Entdeckung in dem baufälligen Bauernhaus eines stillen Einzelgängers namens Ed Gein. In dem verwahrlosten Haus fanden sie Lampenschirme aus Menschenhaut, zu Suppenschüsseln umfunktionierte Schädel und die enthauptete Leiche einer vermissten Frau aus der Gegend, die wie ein geschlachtetes Reh aufgehängt worden war. Das grausame Inventar des Schreckens erschütterte die Nation. Gein - ein scheinbar unauffälliger Junggeselle, der seit dem Tod seiner herrschsüchtigen Mutter allein lebte - entpuppte sich als Mörder, Grabräuber und für viele als die Verkörperung einer neuen Art von Monster im wirklichen Leben, nämlich des „Wahnsinnigen“, der sich im Verborgenen hält.

In der nur 30 Meilen entfernten Kleinstadt Weyauwega wurde ein junger Schriftsteller namens Robert Bloch darauf aufmerksam. Bloch hatte schon seit Jahren Horror- und Kriminalgeschichten verfasst und war fasziniert von der Dunkelheit, die hinter dem gewöhnlichen amerikanischen Leben lauerte. Als er von den Verbrechen Geins hörte, wurde seine Fantasie beflügelt. Wie er später erklärte, waren es nicht die reißerischen Einzelheiten von Geins Fall (von denen er viele noch gar nicht kannte), die ihn faszinierten, sondern die allgemeine Vorstellung, dass „jemand in einer Kleinstadt leben könnte, in der jeder jeden kennt, und eine Reihe von Morden begehen könnte, ohne dass jemand Verdacht schöpft“. Dies war ein reales Szenario, das den beruhigenden Mythos der 1950er-Jahre von der heilen, intakten Gemeinschaft ins Wanken brachte. Geins Fall deutete darauf hin, dass in der ländlichen Abgeschiedenheit, direkt hinter den Spitzenvorhängen des amerikanischen Hinterlandes, schreckliche Geheimnisse schlummern konnten. Es war dieser Gedanke des verborgenen Grauens - mehr als jedes blutige Detail -, der Blochs Vision für „Psycho“ inspirierte.

Bloch hat wiederholt eingeräumt, dass die Verbrechen von Ed Gein „den größten Einfluss auf und den Anstoß für“ seine Konzeption von „Psycho“ waren. Zu dieser Zeit lebte Bloch selbst im ländlichen Wisconsin, unangenehm nah an der realen Szenerie: „nur 29 Meilen von Plainfield, Wisconsin, entfernt, wo die Verbrechen des berüchtigten Ed Gein entdeckt wurden“, erinnerte er sich in einem Interview. So ist es nicht verwunderlich, dass der Schauplatz von „Psycho“ - eine kleine Raststation an der Autobahn mit einem verlassenen Motel und einem bedrohlich wirkenden alten Haus - so stark an die isolierte Umgebung erinnert, in der Geins groteske Taten unentdeckt blieben. Indem er die Figur des Norman Bates und seine mörderischen Geheimnisse schuf, verwandelte Bloch die von Gein ausgelösten Ängste in ein Werk der Fiktion. Normans schlichte Normalität, mit der er sich um sein Motel kümmert und schüchtern mit den Gästen plaudert, während er eine mörderische gespaltene Persönlichkeit verbirgt, ist ein unmissverständliches Abbild der Enthüllungen von Plainfield, des Schocks, dass „der völlig unverdächtige, scheinbar ‚normale‘ Einheimische ... sich als psychotischer Mörder entpuppt“.

Doch Bloch legte auch Wert darauf, dass sein Roman keine bloße Nacherzählung eines wahren Verbrechens ist. „Ich habe Ed Gein überhaupt nicht als Grundlage für Norman Bates benutzt, sondern die Umstände“, betonte er nachdrücklich. In der Tat waren mehrere inzwischen ikonische Elemente von „Psycho“ - das einsame Motel, der Mord unter der Dusche und die mumifizierte Mutter im Keller - reine Erfindung und keine Merkmale des Falls Gein. Bloch stellte später frustriert fest, dass die Leute es vorzogen, die „Legende“ zu glauben, Norman sei direkt von Gein inspiriert worden, selbst wenn die Fakten dem widersprachen. In Wirklichkeit war Blochs kreativer Prozess vielschichtiger. Er übernahm das zugrundeliegende Konzept (der versteckte Mörder in einer ruhigen Stadt), verschönerte jedoch die Details, um den Bedürfnissen seiner Geschichte gerecht zu werden. Gein betrieb zum Beispiel kein Motel und griff niemanden in einem Badezimmer an - diese unauslöschlichen Bilder entstammten Blochs eigener Fantasie. Was Bloch sich auslieh, war nicht Geins spezifische Biografie, sondern sein Archetyp, nämlich die Idee des sanftmütigen Einzelgängers, in dem eine Monstrosität lauert.

Diese Idee entsprach genau den Ängsten im Amerika der 1950er-Jahre. Die Nachkriegsgesellschaft hielt eifrig an den Idealen von häuslicher Normalität und „glücklichen Tagen“ fest, doch unter der Oberfläche lauerte die Angst vor Abweichungen, die die soziale Ordnung zersetzten. Die Figur eines geistesgestörten Mörders, der aus dem Landesinneren auftauchte, war eine groteske Umkehrung des heilen Kleinstadtbildes dieser Zeit. Im selben Jahrzehnt, in dem die Stabilität der Vorstädte gefeiert wurde, deuteten Vorfälle wie Geins Fall (und einige Jahre später die Morde an der Familie Clutter, die in „Kaltblütig“ von Truman Capote verewigt wurden) auf die Dunkelheit hin, die sich hinter den Lattenzäunen verbarg. "Psycho" griff diese unterschwelligen kulturellen Ängste auf. Der Roman stellt implizit die Frage, was passiert, wenn die sicheren Räume von Heim und Familie zum Schauplatz des Grauens werden. Norman Bates lebt mit der konservierten Leiche seiner Mutter in einem düsteren viktorianischen Haus, das das Motel überblickt - ein buchstäbliches „Spukhaus“ auf dem Hügel, in dem die Vergangenheit (und ihre verdrängten Sünden) über der Gegenwart schwebt.

Kritiker haben darauf hingewiesen, dass „Psycho“ Elemente der amerikanischen Gothic-Tradition aufgreift, die oft düstere Geheimnisse hinter der Fassade gewöhnlicher Häuser und Gemeinschaften aufdeckt. Bloch war sich wahrscheinlich der literarischen Vorbilder für sein Szenario bewusst. In Faulkners Kurzgeschichte „A Rose for Emily“ (1930) beispielsweise geht es ebenfalls um die schockierende Entdeckung einer Leiche in einem alten Haus, die das Ergebnis einer gestörten Familienbande ist. Zeitgenössische Romane wie Grace Metalious' „Peyton Place“ (1956) skandalisierten die Leser, indem sie die Fassade einer respektablen Kleinstadt aufbrachen und ihre hässlichen, verborgenen Wahrheiten ans Licht brachten. "Psycho" kann als eine Verbindung dieser Einflüsse mit der von Gein inspirierten Prämisse gesehen werden. Bloch nahm das uralte Thema des finsteren Geheimnisses in einem verfallenden Haus und verlegte es in das Mittelamerika der Eisenhower-Ära - mit verheerender Wirkung.

Im Zentrum dieser Albträume steht die Mutterfigur - und hier wird die Parallele zu Ed Gein besonders deutlich. Gein war auf unnatürliche Weise an seine fanatisch religiöse Mutter gebunden, und nach ihrem Tod versuchte er Berichten zufolge, buchstäblich ihre Identität anzunehmen. Er grub weibliche Leichen aus und fertigte sogar „Trophäen“ aus Haut an, teilweise um einen Frauenanzug zu schaffen, den er tragen konnte. Blochs Norman Bates ist ebenfalls pathologisch an seine übermächtige Mutter gebunden, bis hin zu dem Punkt, dass er durch eine gespaltene Persönlichkeit zu ihr wird. Die Mutter-Sohn-Beziehung, die bis zum schrecklichen Extrem übersteigert wird, wurde zu einem der charakteristischen Themen von „Psycho“ (wir werden sie in Abschnitt 2.4 näher untersuchen). Mit der Figur der Norma Bates - einer puritanischen, besitzergreifenden Mutter, die als Stimme im Kopf ihres Sohnes weiterlebt - gab Bloch einer weit verbreiteten Angst aus der Mitte des Jahrhunderts eine fiktionale Form, und zwar der Vorstellung, dass der erdrückende Einfluss einer Mutter ihr Kind psychologisch ruinieren könnte.

In der Populärpsychologie der 1940er und 1950er-Jahre gab es sogar einen Begriff für die wahrgenommene epidemische Häufung von übermächtigen Müttern und schwachen Söhnen: „Momismus“. In seinem Bestseller „Generation of Vipers“ aus dem Jahr 1942 warnte Philip Wylie vor den Gefahren des Momismus und argumentierte, dass Mütter (insbesondere Witwen oder alleinerziehende Mütter), die ihren Söhnen zu viel Aufmerksamkeit schenkten, die Jungen passiv oder abnormal werden ließen und sie in einem „gefährlichen ödipalen Kreislauf“ gefangen hielten. Norman Bates könnte als der wahrgewordene Albtraum einer Mutter angesehen werden. Seine Identitäts- und Männlichkeitskrisen werden eindeutig auf die Dominanz und eifersüchtige Liebe seiner Mutter zurückgeführt. In Blochs Roman werden diese Ängste auf groteske Weise wörtlich genommen, denn Norman kann sich nicht von seiner Mutter trennen. Er ist unfähig, sich von seiner Mutter zu trennen, so dass er im Grunde zu seiner Mutter wird - eine fatale Vermischung der Identität, die zu Mord und Wahnsinn führt. "Psycho" liest sich in diesem Sinne wie eine düstere Parodie der idealen Familie der 1950er-Jahre, in der die „Mutterliebe“ zu einer buchstäblich zerstörerischen Kraft wird. Das ödipale Grauen der Geschichte zeigt die Kehrseite der damaligen Verehrung der Mutterschaft und deutet an, dass zu viel Mutterliebe (oder die falsche Art) Entwicklung und Moral ersticken kann.

Abgesehen von seinem psychoanalytischen Subtext stellte „Psycho“ auch eine kühne Verschmelzung von Genretraditionen dar. Bloch war ein Anhänger sowohl des Pulp-Horrors als auch des Crime Noir. Zu Beginn seiner Karriere hatte er sich von H.P. Lovecraft beraten lassen und übernatürliche Geschichten für „Weird Tales“ geschrieben, aber in den 1940er und 50er-Jahren hatte er sich auf düstere Kriminal- und Spannungsromane konzentriert. "Psycho" war der Höhepunkt dieser Entwicklung in Blochs Stil. Er überbrückt geschickt die Konventionen von Horror- und Kriminalromanen, indem er ein klassisches Horrorszenario (das einsame, alte, dunkle Haus mit schrecklichen Geheimnissen) aufgreift und es in der hartgesottenen Realität des Amerikas der Jahrhundertmitte verankert. In „Psycho“ gibt es keine Geister oder übernatürlichen Monster; die Monster sind allesamt menschlich, und das Grauen entfaltet sich an nachvollziehbaren Schauplätzen wie einem Motelbad oder einem Obstkeller. Dies war eine auffällige Abkehr von der gotischen Tradition der Spukschlösser und von den Sci-Fi-Monstern, die in der Populärkultur der 1950er-Jahre weit verbreitet waren. Bloch bewies, dass das „wahre Leben“ Schrecken hervorbringen kann, die so furchterregend sind wie jedes Gespenst - ein Ansatz, der dazu beitrug, die Mauern zwischen Horror- und Krimifilmen einzureißen.

Diese Mischung aus psychologischem Horror und realistischem Krimi war bahnbrechend. "Psycho" ebnete den Weg für den modernen psychologischen Thriller und den literarischen Serienmörderroman. Wie ein Kommentator bemerkte, wäre keines der Horror-/Thriller-Meisterwerke des späteren 20. Jahrhunderts - von Stephen Kings „The Shining“ bis zu Thomas Harris' „Roter Drache“ oder „Das Schweigen der Lämmer“ - ohne den von „Psycho“ gebahnten Weg möglich gewesen. Blochs Roman zeigte, dass ein fesselnder Kriminalroman auch die düsteren Winkel der menschlichen Psyche ausloten kann, und schuf damit eine neue Art von Spannungsroman. Norman Bates wiederum wurde zum Prototyp für zahllose weitere fiktive Mörder, die äußerlich ganz normal aussehen, aber innerlich von Dämonen besessen zu sein scheinen. Mit der Erschaffung von Norman bewies Bloch, dass das furchterregendste Monster der menschliche Verstand selbst ist - ein Thema, das nach „Psycho“ in der gesamten Populärkultur nachhallen sollte.

Als „Psycho“ 1959 veröffentlicht wurde, dauerte es nicht lange, bis Hollywood sein Potenzial erkannte. Innerhalb eines Jahres schnappte sich Alfred Hitchcock die Rechte (im Stillen, über ein „blindes Gebot“, damit Bloch nicht erfuhr, dass ein berühmter Regisseur interessiert war) und begann, Blochs Roman in den mittlerweile klassischen Film von 1960 zu verwandeln. Die Assoziation von „Psycho“ mit Hitchcocks Film ist so stark, dass Blochs Roman oft in den Hintergrund gerät. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, wie kühn und originell Blochs Buch an sich war. Er hatte die Ängste seiner Zeit - reale Verbrechen, Freudsche Psychologie, der Zusammenbruch sicherer gesellschaftlicher Fassaden - in eine ebenso fesselnde wie verstörende Geschichte destilliert. Die Entstehung von „Psycho“ lässt sich also direkt auf jenes düstere Farmhaus in Plainfield zurückführen, in dem Ed Geins „unaussprechliche Verbrechen“ ans Tageslicht kamen, doch Blochs Genie bestand darin, dieses Rohmaterial in einen Mythos zu verwandeln. In „Psycho“ wurde der einzelgängerische Mörder auf dem Lande zum bleibenden Archetypus des Norman Bates, und eine beiläufige Nachricht wurde zu einer zeitlosen Erkundung des Bösen hochstilisiert. Das abgelegene Farmhaus am Ende einer unbefestigten Straße wurde zur berüchtigten Bates-Villa auf dem Hügel; die schockierenden Entdeckungen des Sheriffs wurden zu den schockierenden Wendungen für den Leser; ein realer Leichenfledderer wurde zu einem dauerhaften fiktiven Boogeyman. Ein sehr realer amerikanischer Albtraum hatte eine völlig neue Art von Horrorgeschichte hervorgebracht - eine, die einen unauslöschlichen Eindruck in Literatur und Film hinterlassen sollte.

Erzählstruktur und Perspektive des Romans

Nach etwa einem Drittel der Lektüre von „Psycho“ begeht Robert Bloch eine für die damalige Zeit verblüffende erzählerische Übertretung, indem er die scheinbare Hauptfigur tötet. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Roman Mary Crane - eine junge Frau auf der Flucht - aus nächster Nähe verfolgt und den Leser an ihrem Schicksal teilhaben lassen. Doch als Mary die Dusche im Bates Motel betritt, verschiebt sich der Schwerpunkt der Geschichte mit einem gewalttätigen Augenblick. Mary wird in der Mitte des Romans brutal ermordet, und mit ihr stirbt auch das vermeintliche Zentrum des Bewusstseins des Lesers. In der Folge wechselt die Erzählung abrupt zu einem anderen Blickwinkel - dem von Norman Bates - und zwingt uns, unsere Sympathien und Erwartungen neu auszurichten. Diese verblüffende strukturelle Wendung ist eine Meisterleistung der Perspektivenmanipulation. Bloch zieht dem Leser im Grunde den Boden unter den Füßen weg und enthüllt, dass die Figur, die wir für die Heldin hielten, in der Geschichte ein Ablenkungsmanöver war. Die wahre Hauptfigur ist Norman, der vorgeblich harmlose Motelbesitzer, der nun als ungewöhnlicher (und beunruhigender) Protagonist auftritt.

Ein solcher Schachzug war im Krimi-/Thriller-Genre der 1950er-Jahre praktisch ein Novum. Herkömmliche Krimis tendierten dazu, einen festen Standpunkt beizubehalten - oft folgten sie einem Detektiv oder einem sympathischen Opfer - und verzichteten sicherlich nicht so früh in der Erzählung auf ihre Hauptfigur. Bloch hingegen experimentierte mit der Erzählform in einer Weise, die die Tricks der späteren postmodernen und psychologischen Krimis vorwegnahm. In „Psycho“ setzt er einen allwissenden Erzähler in der dritten Person ein, der in die Gedankenwelt jeder Figur eindringen kann, aber er setzt diesen Erzähler auf höchst strategische Weise ein. Jedes Kapitel (bzw. jede Sequenz) wird aus der Perspektive jeweils einer Figur erzählt - mal aus der von Mary, mal aus der von Norman, mal aus der von Marys Schwester Lila oder ihrem Liebhaber Sam Loomis - wobei die Übergänge zwischen diesen Perspektiven sorgfältig inszeniert sind, um Spannung und Überraschung zu maximieren. Blochs Erzählung ist theoretisch „grenzenlos“ (er kann uns alles erzählen), doch in der Praxis hält er entscheidende Informationen bis zum perfekten Moment zurück. Wie eine Analyse feststellt, bilden die Ereignisse ein „Mysterium voller Intrigen, Spannung und Enthüllungen“, gerade weil die Erzählung sich dafür entscheidet, bestimmte Wahrheiten erst spät zu enthüllen. Die meisten Leser, die „Psycho“ zum ersten Mal lesen, wissen zum Beispiel erst in den letzten Kapiteln, dass die Mutter tot ist, weil Bloch dieses Geheimnis durch die Wahl der Perspektive verborgen hält. Die Erzählung ist im Wesentlichen glaubwürdig - sie lügt nie offen -, aber sie ist auf raffinierte Weise unvollständig. Dem Leser wird keine Unwahrheit erzählt, sondern wir müssen annehmen, dass Mutter lebt, weil wir sie gelegentlich durch Normans Ohren „hören“ und Normans Glauben an sie mit unseren eigenen Augen sehen. Informationen werden eher zurückgehalten als offenkundig verfälscht, was einen brillanten Effekt der selbst auferlegten Irreführung erzeugt.

Der wechselnde interne Fokus des Romans erhält nicht nur das zentrale Rätsel aufrecht, sondern erzeugt auch eine ausgeprägte Spannung innerhalb der Erzählung. Wenn die Geschichte aus der Sicht relativ normaler Figuren (wie Mary oder Lila) erzählt wird, ist der Stil geradlinig und der Schrecken bleibt auf Distanz - „Psycho“ liest sich wie eine konventionelle Spannungsgeschichte über eine vermisste Person oder gestohlenes Geld. Doch wenn der Blickwinkel abrupt zu Norman Bates' gebrochener Psyche wechselt, wird die Prosa selbst klaustrophobischer und verwirrender und zieht uns in die Gedankenwelt eines Wahnsinnigen. Ein Kritiker bemerkt, dass Bloch geschickt darin ist, „schnell von einer Figur zur anderen zu wechseln“ - uns in einem Moment mit einer rationalen Perspektive einzulullen, um dann ohne Vorwarnung in „die erschreckende, gebrochene Sichtweise eines Norman Bates“ zu springen, die den Leser durch den plötzlichen Kontrast zwischen Normalität und Psychose aus dem Gleichgewicht bringt. Ein eindrucksvolles Beispiel findet unmittelbar nach Marys Ermordung statt. Das vorangegangene Kapitel wurde größtenteils aus Marys ängstlicher, aber im Grunde rationaler Perspektive erzählt, als sie beschloss, die gestohlenen 40 000 Dollar zurückzugeben. Dann, nach ihrem Tod, lässt Bloch uns ein ganzes Kapitel in Normans Gedankenwelt blicken, als er die blutigen Hinterlassenschaften entdeckt. Normans Gedanken sind ein Strudel aus Panik, Verleugnung und bizarrer, kindlicher Angst davor, dass „Mutter“ erwischt wird - er glaubt, dass sie das Verbrechen begangen hat, und er beschließt verzweifelt, für sie aufzuräumen. Der Leser, der noch immer unter dem Einfluss von Marys Tod steht, findet sich nun in der unangenehmen Position eines Komplizen bei Normans Vertuschung wieder. Wir erleben sein bruchstückhaftes Denken und seinen zu Blackouts neigenden Terror von innen heraus, auch wenn wir noch nicht die ganze Wahrheit über seinen Geisteszustand erfahren haben. Am Ende des Kapitels ist der Leser gezwungen, sich in die verzerrte Weltanschauung Normans hineinzuversetzen und weiß nicht, ob er Mitleid, Entsetzen oder beides empfinden soll. Dieser eindringliche Perspektivenwechsel - vom Opfer zum Mörder - war für die damalige Zeit radikal und verleiht dem Roman eine psychologische Tiefe, die herkömmlichen Krimis fehlt.

Blochs Erzählstruktur unterläuft auch den traditionellen Handlungsbogen einer Detektivgeschichte. In „Psycho“ gibt es keine einzelne Detektivfigur, die die Ermittlungen vorantreibt; stattdessen wird die Aufgabe, Marys Verschwinden aufzuklären, einer Reihe von Figuren übertragen (einem Privatdetektiv und später Lila und Sam), in deren Sichtweisen wir episodisch hineinversetzt werden. Jeder Wechsel der Sichtweise dient einem bestimmten Zweck. Wenn die Erzählung beispielsweise zu Lila und Sam wechselt, gewinnt der Leser an Distanz zu Norman und hat die Möglichkeit, das Bates Motel objektiver zu betrachten - was die Spannung steigert. Wir wissen mehr als die Protagonisten (da wir Zeuge von Normans unberechenbarem Verhalten geworden sind), aber wir haben immer noch nicht das ganze Bild vor Augen. Ein denkwürdiger Perspektivenwechsel findet statt, als Lila und Sam den örtlichen Sheriff wegen Norman befragen. Der Sheriff lässt beiläufig eine Bombe platzen. Normans Mutter, so versichert er ihnen, ist vor zehn Jahren durch Selbstmord gestorben. Diese Enthüllung - in einem Kapitel, das sich auf Lila/Sam konzentriert - stellt sowohl für den Leser als auch für die Figuren alles auf den Kopf. In einem klassischen Krimi könnte ein solcher Hinweis der triumphale Beginn der Lösung sein; in „Psycho“ entfacht er eine neue Ebene des Grauens. Jetzt ahnen wir endlich die schreckliche Wahrheit über „Mutter“, selbst als Lila sich zum Haus der Bates begibt, um Beweise zu finden. Bloch gestaltet die Übergänge zwischen den Blickwinkeln so, dass die wichtigsten Informationen mit maximaler Wirkung vermittelt werden. Er hält Normans Hintergrundgeschichte bis zum letzten Akt zurück und gestattet dann der Perspektive einer Nebenfigur, sie zu enthüllen - eine Technik, die den Leser am Erstaunen der Ermittler teilhaben lässt. Das Ergebnis ist eine Art dramatische Ironie, die sich über die anhaltende Ungewissheit legt - wir erkennen Normans Geheimnis gerade dann, wenn die übrigen Figuren sich direkt in die Gefahr begeben, was die Spannung exponentiell erhöht.

Hinter diesem strukturellen Feuerwerk verbirgt sich ein sorgfältiger Plan. In seinen früheren Kriminalromanen schrieb Bloch oft aus der Ich-Perspektive des Mörders (wie in „Das Halstuch“), was bedeutet, dass der Leser von Anfang an in die Identität und die Motive des Mörders eingeweiht war. Bei „Psycho“ wechselte er bewusst zur Erzählung in der dritten Person, „um die Geheimnisse verborgen zu halten, bis [er] bereit war, sie zu enthüllen“. Der Roman ist als „wahrer psychologischer Krimi“ angelegt, wie Bloch ihn selbst beschreibt, in dem der Autor bis zum Schluss die Hand über das Geschehen hält. Die Wirkung auf die Leser im Jahr 1959 war elektrisierend. Anstelle der üblichen linearen Verfolgung eines Verbrechers bot „Psycho“ eine noch nie dagewesene Mischung aus Charakterstudie und Rätselthriller. Er lädt den Leser ein, sich in die Gedanken des Mörders hineinzuversetzen und gleichzeitig das Rätsel seiner Identität zu lösen. Dieses doppelte Engagement - sich in den Bösewicht hineinzuversetzen, während wir nach und nach sein schreckliches Geheimnis aufdecken - sollte in den folgenden Jahrzehnten zu einem Markenzeichen des Psychothriller-Genres werden. Heutzutage sind Romane mit wechselnden Perspektiven oder mit mehreren Erzählern eine Selbstverständlichkeit, aber „Psycho“ war ein Pionier dieser Techniken. Blochs Umgang mit Erzählperspektive und -struktur nimmt die postmoderne Destabilisierung narrativer Autorität vorweg. Das Buch zwingt uns, zu hinterfragen, was wir über seine Figuren zu wissen glauben, und es verkörpert strukturell das Thema der doppelten Identität (Norman vs. Mutter), indem es die Erzählung effektiv in zwei Hälften teilt - eine folgt einem externen Blickwinkel, die andere taucht in Normans gespaltenes Selbst ein.

Im Nachhinein betrachtet waren die erzählerischen Innovationen von „Psycho“ sehr einflussreich. Der Schock des Mordes an der Hauptfigur mitten in der Geschichte wurde in Filmen (z. B. in Hitchcocks eigener Adaption und in späteren Werken wie „Scream“) und in Romanen aufgegriffen, die es wagen, die Erwartungen des Lesers zu unterlaufen. Blochs Einsatz von wechselnden, begrenzten Perspektiven - er wechselt zwischen der Sichtweise eines Jedermanns und der inneren Stimme eines Psychopathen - ebnete den Weg für unzählige moderne Thriller, die dasselbe tun. Von den multiplen Erzählern zeitgenössischer Kriminalromane bis hin zu den unzuverlässigen Erzählern des Noir und des Horrorfilms kann man eine Linie zurück zu Psychos struktureller Kühnheit verfolgen. Indem er es wagte, die Erzählung zu unterbrechen und Schlüsselinformationen zurückzuhalten, schuf Bloch nicht nur ein spannendes Leseerlebnis, sondern gab auch einen Vorgeschmack auf die erzählerischen Experimente, die in der Belletristik der 1960er-Jahre und darüber hinaus üblich wurden. In „Psycho“ verstärken sich Form und Inhalt gegenseitig. Die Geschichte eines Mannes mit gespaltener Identität wird auf gespaltene Weise erzählt, und das Ergebnis ist ein Roman, der den Leser ständig in Atem hält, weil er nie weiß, durch wessen Augen er sieht oder welche Überraschungen hinter der nächsten Ecke lauern. Es zeugt von Blochs erzählerischem Geschick, dass „Psycho“ auch beim wiederholten Lesen fesselnd bleibt - sobald man die Wendung kennt, kann man nachvollziehen, wie kunstvoll der Autor die Perspektive manipuliert hat, um die Wahrheit aufzubauen und zu verbergen. Diese raffinierte Erzählstruktur, die mit Konventionen bricht und künftige Trends vorwegnimmt, ist ein wesentlicher Grund dafür, dass „Psycho“ mehr ist als nur ein billiger Thriller. Es ist in seiner Konstruktion ein Stück Kriminalroman, das an moderne Kunst grenzt.

Stilistische und thematische Analyse: Sprache, Suspense und Psychologie

Robert Blochs Schreibstil in „Psycho“ ist trügerisch einfach. Oberflächlich betrachtet ist seine Prosa prägnant, schnörkellos und zügig - „sehr geradlinig“, wie ein Kommentator anmerkt. Es gibt kaum blumige Beschreibungen oder hochtrabende literarische Schnörkel. Stattdessen schreibt Bloch mit der sparsamen Schlagkraft eines erfahrenen Erzählers, der kurze, effiziente Sätze und eine Alltagssprache verwendet, die die Geschichte in einem schnellen Tempo vorantreibt. Dieser schlanke Stil macht „Psycho“ nicht nur zu einer leicht verständlichen Lektüre, sondern verstärkt auch die Wirkung des Grauens. Wenn Gewalt oder Wahnsinn ausbrechen, geschieht dies vor einem Hintergrund von fast alltäglicher Klarheit, was den Schock umso größer machen kann. So baut Bloch beispielsweise die berüchtigte Duschszene von Mary Crane nicht mit Grand-Guignol-Rhetorik auf - er schildert den Mord in schlichter, fast klinischer Prosa. Das Messer der alten Frau blitzt auf, Marys Kopf wird abgetrennt, und das Kapitel endet.

Die nüchterne Brutalität ist gerade deshalb erschreckend, weil sie nicht mit melodramatischer Sprache verbrämt wird. Bloch lässt die nackten Tatsachen für sich sprechen - und die Vorstellungskraft des Lesers schaltet sich ein, um das Grauen zu verstärken. Unter dieser geradlinigen Oberfläche zeigt sich jedoch, dass Blochs Sprache alles andere als kunstlos ist. Tatsächlich ist „Psycho“ von subtilen Wortspielen, Symbolik und Ironie durchzogen, die der Spannung zusätzliche Tiefe verleihen. Bloch hat eine gut dokumentierte Vorliebe für schwarzen Humor. Ein zeitgenössischer Rezensent machte ihm das zweideutige Kompliment, er habe eine „wunderbare Schnäppchenprosa, voll von gut gedrechselten Klischees und schrägen Sprüchen“. In der Tat schwelgt Bloch in seinen Beschreibungen gelegentlich in spielerischen Alliterationen, Assonanzen und dem, was man als Galgenhumor bezeichnen könnte. Ein schönes Beispiel dafür ist eine Szene, in der eine Figur in einem Diner sitzt und „auf die gläsernen Scheiben einbalsamierter Torten und Gebäckstücke starrt“ - eine morbide Metapher, die das Dessert in einer Vitrine mit den Leichen in einem Leichenschauhaus vergleicht. Diese Art von augenzwinkernder Symbolik ist typisch für Bloch, denn einerseits ist sie ein unbedachtes Stück Pulp, andererseits trägt sie zur allgegenwärtigen Atmosphäre von Verfall und Tod bei (selbst ein Stück Kuchen erinnert an einen Sarg). Blochs Humor bewegt sich oft in diesem Bereich und untergräbt das Normale mit einem Hauch des Makabren. Es ist eine Sensibilität, die den Leser leicht aus dem Gleichgewicht bringt - "Psycho" ist ein Horrorroman, ja, aber er ist nicht frei von schwarzem Humor.

Blochs Einsatz von Ironie erstreckt sich auf die gesamte thematische Struktur von „Psycho“. Nehmen wir zum Beispiel den Namen des Protagonisten selbst: Norman Bates. Wie Bloch selbst verriet, handelt es sich bei diesem Namen um ein absichtliches Wortspiel - „Norman“ enthält die Worte „noch Mann“, was auf die Entmannung der Figur und die Tatsache anspielt, dass „mein Mörder weder Frau noch Mann ist“, während „Bates“ die Idee des Köderns (wie beim Aufstellen einer Falle) evoziert und auch auf die unterdrückten sexuellen Triebe der Figur anspielt (eine verschmitzte Anspielung auf Masturbation). Ein solch vielschichtiges Wortspiel ist bei einer flüchtigen Lektüre leicht zu übersehen, aber es zeigt, wie sorgfältig Bloch die Sprache seiner Geschichte kalibriert hat, um deren psychologische Hintergründe zum Ausdruck zu bringen. Bloch wählte den unverblümten Ein-Wort-Titel „Psycho“ nicht nur wegen seiner Sensationswirkung, sondern auch, um zu signalisieren, dass der wahre Schwerpunkt des Romans auf den psychologischen Dimensionen des Grauens liegt. In Übereinstimmung mit diesem Schwerpunkt gleitet seine Prosa häufig auf subtile Weise in die Sprache der Psychologie ab. Norman Bates wird als Leser von Büchern über abnorme Psychologie eingeführt (Material, das seine Mutter spitz als „Dreck“ bezeichnet), und Blochs allwissende Erzählung nimmt gelegentlich einen klinischen Ton an, wenn er Normans Geisteszustand seziert. Dennoch vermeidet Bloch einen schwerfälligen psychoanalytischen Jargon; sein Stil bleibt leicht. Er lässt die Symptome durch den Stil sprechen - Normans innere Monologe sind oft durch Ellipsen und abrupte Wendungen fragmentiert, um einen überlasteten Verstand zu imitieren, wobei die Erzählung Schlüsselmomente von Normans „Blackouts“ und Losgelöstheit eher mit nüchternen, sinnlichen Details als mit abstrakter Terminologie beschreibt.

Eines von Blochs wirksamsten Stilmitteln ist die Verwendung von Licht und visuellen Motiven, um die psychologischen Zustände der Figuren zu externalisieren. In „Psycho“ werden Licht- und Dunkelheitssymbole sorgfältig eingesetzt, um Normans innere Zerrissenheit widerzuspiegeln. Wenn Norman beispielsweise in seine „Mutter“-Persönlichkeit verfällt und böse Taten begeht, tut er dies häufig in der Dunkelheit - im wörtlichen und im übertragenen Sinne. Bloch betont Schatten, Verdunkelungen und nächtliche Schauplätze während der Mordszenen und ihrer Folgen. Der Mord an Marion Crane geschieht in einer stürmischen Nacht; der Himmel hat „dunkle Wolken ..., die die Sonne verdunkeln“, und Norman entsorgt ihre Leiche in einem „dunklen, trüben Sumpf“. Jedes Mal, wenn Norman spürt, dass die mütterliche Persönlichkeit die Oberhand gewinnt, wird er mit Bildern von eindringender Dunkelheit in Verbindung gebracht. An einer Stelle denkt er verzweifelt: „Urplötzlich war das Allerwichtigste, aus der Finsternis herauszukommen“ (Seite 57), ein Satz, der sowohl mit psychologischer Bedeutung als auch mit physischer Gefahr aufgeladen ist. Umgekehrt lässt Bloch in den kurzen Momenten der Klarheit, in denen Norman er selbst ist, ein wenig Helligkeit oder Tageslicht eindringen. Dieses symbolische Wechselspiel von Licht und Dunkelheit schafft nicht nur eine klassische Horroratmosphäre, sondern dient auch als visuelle Metapher für Normans duale Natur - das zivilisierte Ich und das Schatten-Ich. Diese Symbolik ist subtil in die Erzählung eingewoben und wird nie offen ausgesprochen; Bloch vertraute darauf, dass der Leser das Muster aufgreift. Das Ergebnis ist ein Roman, in dem die Umgebung selbst die Psyche des Protagonisten widerzuspiegeln scheint und auf einer sinnlichen Ebene Spannung erzeugt. Wir spüren Normans Angst in unserem Bauch, wenn Bloch den Wind beschreibt, der das Motelschild in der Dunkelheit peitscht, oder die sich abzeichnende Silhouette des Bates-Hauses, in dem nur ein einziges Licht zu sehen ist. Diese Details dienen nicht nur der Inszenierung, sondern sind psychologische Hinweise, die uns die Finsternis, die sich in Normans Kopf zusammenbraut, vor Augen führen.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt von Blochs Stil ist sein sparsamer, aber strategischer Einsatz von Dialogen und inneren Monologen. Ein Großteil von „Psycho“ wird in Form von Exposition und nicht in Form von Konversation erzählt, was zu der angespannten, klaustrophobischen Stimmung des Romans beiträgt. Wenn ein Dialog vorkommt, ist er oft mit Doppelbedeutungen gespickt. Das Gespräch zwischen Norman und Mary beim Abendessen zum Beispiel ist voller dramatischer Ironie, denn Mary deutet vorsichtig an, dass Norman in Erwägung ziehen könnte, seine schwierige Mutter in eine Anstalt einzuweisen, ohne zu wissen (wie der Leser später), dass die Mutter die Anstalt in Normans Kopf repräsentiert. Normans höfliche Fassade bricht auf, als er die „Normalität“ seiner Mutter vehement verteidigt und schreit: "Sie ist nicht verrückt!" - ein Satz, der mit hohler Ironie klingt, sobald wir die Wahrheit erfahren. Blochs Dialoge sind in der Regel schlicht und einfach, ja sogar volkstümlich („in a pig's ear!“, ruft Sheriff Chambers an einer Stelle aus, wobei er eine altmodische Redewendung verwendet), doch hinter der Volkstümlichkeit verbergen sich Hinweise auf eine Vorahnung.

In ähnlicher Weise lässt Bloch die Stimmen in Normans Kopf ohne typografische Spielereien oder eindeutige Zuordnung sprechen, eine kühne stilistische Entscheidung. Wenn Norman „hört“, wie Mutter mit ihm schimpft, gibt Bloch die Worte der Mutter einfach als Dialog wieder, in Anführungszeichen, als wäre sie im Raum. Der Text hebt die Worte nicht kursiv hervor oder qualifiziert sie als Gedanken - der Effekt ist, dass der Leser, wie Norman, diese Worte so erlebt, als wäre Mutter wirklich anwesend. Diese direkte Darstellung von Normans akustischen Halluzinationen ist weitaus wirksamer als ein offenkundiges Signal; sie zieht den Leser tiefer in Normans subjektive Realität hinein. In der berüchtigten Obstkellerszene gegen Ende erreicht Blochs zurückhaltende Prosa einen Höhepunkt der Spannung. Lila sieht in der Dunkelheit eine kleine, verschrumpelte Gestalt auf einem Stuhl. „Mrs. Bates?“, sagt sie und tritt näher - nur um ein kaltes, totes Gesicht zu berühren. Die Erzählung bietet hier keine ausgefeilte Metapher, keinen Schrei des Erzählers; es wird fast leise geschildert, so dass das Grauen der Situation - eine mumifizierte Mutter und ein verkleideter Killer, der aus dem Schatten auftaucht - mit roher Wucht zuschlägt.

Schließlich ist noch zu erwähnen, wie Blochs strukturelle Entscheidungen mit seinen stilistischen Prioritäten übereinstimmen. Seine Kapitel sind kurz und enden oft mit Cliffhangern oder schockierenden Wendungen, eine Strategie, die die Spannung hochhält. Er schweift nicht in Nebenhandlungen oder Umwege ab; die Erzählung ist straff wie eine Trommel, jede Szene dient dem zentralen Handlungsstrang. Diese Sparsamkeit der Handlung wird durch eine Sparsamkeit der Sprache ergänzt. Nichts wird vergeudet. Sogar scheinbar konventionelle Genretropen kommen zum Einsatz. So stellt Bloch beispielsweise den Detektiv Arbogast als klassischen „Hardboiled“-Ermittler vor - mit prägnanten Fragen und einer unnachgiebigen Haltung -, nur um dann dieses Muster zu unterlaufen, indem er Arbogast schnell durch „Mutter“ beseitigen lässt. Damit schockiert Bloch nicht nur den Leser, sondern signalisiert auch, dass sich der Roman von der typischen Detektivgeschichte löst und ganz in den psychologischen Horror abgleitet. Der stilistische Wechsel in diesem Moment ist spürbar, denn nach Arbogasts Tod übernimmt der dialoglastige, introspektive Modus vollständig die Führung, während wir uns auf die letzten Enthüllungen vorbereiten. Mit anderen Worten, Blochs Stil passt sich den thematischen Erfordernissen der Geschichte an. Wenn sich „Psycho“ wie ein Krimi anfühlen soll, schreibt er flotte Dialoge und vertraute Versatzstücke; wenn es um intimen Horror geht, reduziert er die Worte, konzentriert sich auf sinnliche Details und lässt Stille und Dunkelheit den Ton angeben.

Blochs Sprache in „Psycho“ mag nicht die literarischen Verzierungen einiger seiner Zeitgenossen aufweisen, aber sie erreicht etwas, das für eine Horrorgeschichte wohl noch wichtiger ist, nämlich dass sie dem Leser unter die Haut geht. Die Klarheit und Sparsamkeit seiner Prosa machen das Buch ungemein lesenswert (man kann es leicht in ein oder zwei Sitzungen verschlingen), während seine sorgfältige Auswahl der Details und die spitzfindigen Einsprengsel von Ironie dem Text einen anhaltenden Nachhall verleihen.

Spannung erzeugt er nicht durch billige Tricks, sondern durch Rhythmus und Zurückhaltung - er verrät gerade genug, um uns zu beunruhigen, und lässt dann im entscheidenden Moment den Faden reißen. Psychologische Tiefe erreicht er nicht, indem er über Freud doziert oder die Erzählung in experimentelle Bewusstseinsströme aufteilt, sondern indem er eine einfache Sprache verwendet, um ein einfaches Szenario darzustellen. In „Psycho“ sind Stil und Psychologie untrennbar miteinander verbunden. Gerade die Alltäglichkeit der Sprache wird zum Träger des Außergewöhnlichen, da der ruhige Oberflächentext den Albtraum andeutet, der sich unter Normans sanftmütigem Äußeren abspielt. Es ist ein Stil, der mühelos erscheinen kann, bis man erkennt, wie präzise er kalibriert ist, um das Grauen zu erzeugen. Bloch wusste genau, wann er flüstern und wann er schreien musste - und „Psycho“ stellt diese Meisterleistung auf jeder Seite unter Beweis.

Zentrale Themen: Mutter-Sohn-Beziehung, Wahnsinn, Sexualität, Gewalt, Moral

In seinem Kern ist „Psycho“ eine düstere Erkundung tief verwurzelter menschlicher Ängste und kultureller Tabus. Blochs Roman berührt eine Konstellation von Themen, die provokant waren (und immer noch sind), wie die toxische Bindung zwischen Mutter und Sohn, die verschwommene Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn, die Unterdrückung (und der Ausbruch) von Sexualität, die Natur der Gewalt und die Zerbrechlichkeit der Moral. Diese Themen sind in der gesamten Erzählung verwoben und verleihen „Psycho“ eine beunruhigende Resonanz, die noch lange nach den Schocks der Handlung nachwirkt. Im Laufe der Jahre haben Kritiker „Psycho“ aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert, wobei jeder eine andere Facette seiner thematischen Komplexität hervorhob.

Feministische Wissenschaftlerinnen haben sich beispielsweise auf die Figur des Norman konzentriert, der das Kleid seiner Mutter anzieht - und sie als Beispiel für den „Transvestiten als Monster“ gelesen, eine Horrortrope, bei der die verschwimmenden Geschlechtergrenzen selbst zur Quelle der Angst werden. Sozialkritiker haben den Roman als Spiegelbild der amerikanischen Ängste der 1950er-Jahre im Hinblick auf den Zusammenbruch der traditionellen Familie und Gemeinschaft betrachtet; in dieser Lesart symbolisiert Normans Pathologie eine Krise der Männlichkeit und der sozialen Isolation in der Nachkriegszeit.

Psychoanalytische Interpretationen gibt es indes zuhauf - sie sehen in Normans Saga einen Lehrbuchfall des aus dem Ruder gelaufenen Ödipuskomplexes oder, wie ein Kommentator es nannte, eine „Rückkehr des Verdrängten“, bei der verbotene Wünsche (und ein ermordeter Elternteil) in monströser Form wieder auftauchen. All diese Perspektiven zeugen von der Reichhaltigkeit der Themen von „Psycho“. In diesem Abschnitt werden wir uns mit fünf der zentralen thematischen Strömungen des Romans befassen - der Mutter-Sohn-Beziehung, dem Wahnsinn, der Sexualität, der Gewalt und der Moral - und untersuchen, wie Bloch jede von ihnen entwickelt, oft auf ineinandergreifende Weise.

Die Mutter-Sohn-Bindung

Der vielleicht berüchtigtste Aspekt von „Psycho“ ist seine pervertierte Darstellung der Mutter-Kind-Beziehung. Norman Bates' gesamtes Leben (und seine Psyche) wird von seiner Mutter Norma beherrscht - eine Herrschaft, die so umfassend ist, dass sie über den Tod hinausgeht. Bloch nimmt die altehrwürdige Freudsche Idee des Ödipuskomplexes (die unbewusste Liebe des Sohnes zu seiner Mutter und die Rivalität mit dem Vater) und treibt sie ins Groteske. Norman ist ein erwachsener Mann, der die psychologische Nabelschnur nie durchtrennt hat. Er lebt in einer emotionalen Symbiose mit seiner Mutter, einer Beziehung, die auf Liebe, Ressentiments und pathologischer Abhängigkeit beruht.

Im Leben war Mrs. Bates eine puritanische, alleinerziehende Mutter, die predigte, dass alle Frauen (außer ihr selbst) Huren seien, und Norman ein lähmendes Gefühl der Sünde in Bezug auf Sex einflößte. Bloch deutet nachdrücklich an, dass Normas erdrückende Zuneigung - was ein Kulturkritiker als „Momismus“ bezeichnete, eine übereifrige Mutterliebe, von der man annimmt, dass sie die Söhne entmannt - die Ursache für Normans Zusammenbruch ist. Der Roman enthüllt, dass der junge Norman seine Mutter und ihren Liebhaber aus besitzergreifender Eifersucht vergiftet hat. Doch ihr Einfluss auf ihn war so stark und seine Schuldgefühle so verzehrend, dass Norman seine Mutter danach buchstäblich verinnerlichte.

Sie wird zu einer alternativen Persönlichkeit in seinem Kopf - die berüchtigte „Mutter“, die immer dann die Kontrolle übernimmt, wenn Norman in Versuchung gerät oder Angst hat. Die liebende Mutter wird zu einer tyrannischen Stimme im Kopf des Sohnes, die ihn abwechselnd ausschimpft und seinen Körper benutzt, um ihre eigene Wut auszuleben. Das Motiv des toten Elternteils, der aus dem Jenseits Einfluss ausübt, hat tiefe gotische Wurzeln (die Vergangenheit weigert sich, begraben zu bleiben), aber Bloch gibt ihm eine schockierend intime Wendung. In „Psycho“ ist die Mutter gleichzeitig Normans Trost und sein Fluch. Er ist nicht in der Lage, sich von ihr zu trennen, doch der Roman deutet an, dass er sich auch unbewusst danach sehnt, von ihr frei zu sein - eine Spannung, die ihn zum Alkohol und schließlich in den Wahnsinn treibt. Die Mutter-Sohn-Beziehung in „Psycho“ funktioniert also auf mehreren Ebenen. Sie ist eine Charakterdynamik, ein Symbol für psychologische Verstrickungen und eine Kritik an einer Familienstruktur, die auf verhängnisvolle Weise schief läuft.

Kulturell gesehen verkörpert die Figur der Mrs. Bates die Ängste der Jahrhundertmitte vor einer aus dem Ruder gelaufenen Mutterschaft. In den 1950er-Jahren, als die Männer aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrten und die Frauen in die häusliche Rolle zurückgedrängt wurden, warnten Sozialkommentatoren wie Philip Wylie (in „Generation of Vipers“) vor übermächtigen Müttern, die schwache oder abtrünnige Söhne hervorbringen. Man kann „Psycho“ als eine Albtraum-Projektion dieser Sorge sehen, eine „böse Mutter“, die ihren Sohn so sehr bevormundet, dass er nie eine stabile eigene Identität entwickelt. Es ist bemerkenswert, dass Bloch Norma Bates nicht mit übernatürlichen Untertönen dämonisiert - sie ist keine Hexe oder ein Geist, sondern eine menschliche Frau, deren intensive Liebe in Besessenheit umschlägt. Und interessanterweise fragt sich der Leser am Ende des Romans: Wer ist der wahre Bösewicht, Norman oder Mutter? Bloch läßt die Grenze zwischen Täter und Opfer in dieser verdrehten mütterlichen Bindung verschwimmen. Norman ist gleichzeitig das hilflose Kind und die mörderische Mutter. Aus psychologischer Sicht stellt „Psycho“ einen Fall dar, den die moderne Psychiatrie als dissoziative Identitätsstörung bezeichnen würde, die durch ein Kindheitstrauma ausgelöst wurde. Die „Mutter“-Persönlichkeit ist für Norman sowohl ein Zufluchtsort (der es ihm ermöglicht, sich von unerträglichen Schuldgefühlen zu distanzieren) als auch eine Waffe für seine latente Aggression. Diese Dualität verleiht dem Thema eine tragische Dimension - Norman Bates ist kein einfaches Monster, sondern ein gebrochenes Individuum, das von der Person, die ihm das Leben geschenkt hat, zum Monster gemacht wurde. Das Mutter-Sohn-Thema in „Psycho“ wirkt daher wie eine fast mythische warnende Geschichte - eine elterliche Bindung, die zu einem Gefängnis pervertiert, Liebe, die zu einem Instrument der Zerstörung wird.

Wahnsinn und Identität

In engem Zusammenhang mit dem Thema Mutter und Sohn steht die Darstellung des Wahnsinns in dem Roman. "Psycho" war einer der ersten populären Thriller, der die Psyche dessen, was wir heute als „Serienmörder“ bezeichnen, auf nuancierte Weise beleuchtete. Anstatt Normans Gewalttätigkeit als reines Böses oder unerklärlichen „Wahnsinn“ darzustellen, führt Bloch sie auf psychologische Ursachen zurück und schafft so ein Porträt der Geisteskrankheit, das sowohl erschreckend als auch sympathisch ist. Das Thema des Wahnsinns in „Psycho“ dreht sich um die Unbeständigkeit der Identität. Normans Psyche ist zerrissen; er verkörpert, wie der Psychiater am Ende des Romans erklärt, mindestens zwei verschiedene Persönlichkeiten (Norman selbst und die Mutter) und wohl noch eine dritte, den „normalen Norman“, den er der Außenwelt zeigt. Während des gesamten Buches spielt Bloch mit diesem instabilen Selbstverständnis. Norman spricht oft von sich selbst im Plural - „wir“ - oder driftet in innere Dialoge zwischen seinen eigenen Gedanken und der Stimme der Mutter ab. Er erlebt Blackouts und Amnesie, wenn die Mutter-Persönlichkeit die Kontrolle übernimmt und Verbrechen begeht. In literarischer Hinsicht verwendet Bloch dieses Mittel des gespaltenen Ichs, um ein Geheimnis zu schaffen (der Leser erkennt zunächst nicht, dass Norman die Mutter ist) und um das Thema der Dualität zu erforschen. Norman Bates ist ein scheinbar normaler Mann mit einem höflichen, schüchternen Äußeren und einem Albtraum, der in seinem Inneren wütet.

Die Frage der Verantwortung und des Bewusstseins ist der Schlüssel zum Thema des Wahnsinns. Ist Norman für die Morde verantwortlich, die er begeht, während er Mutter „ist“? Bloch lädt uns ein, über dieses moralische Rätsel nachzudenken. Am Ende wird Norman für unzurechnungsfähig erklärt und in eine Anstalt eingewiesen, was darauf hindeutet, dass er in den Augen des Gesetzes (und vielleicht auch des Autors) nicht die volle Schuld für seine Taten trägt. Sein Wahnsinn entlastet ihn, auch wenn er dadurch zu einem lebendigen geistigen Tod verurteilt wird. Die letzten Kapitel des Romans, in denen ein Psychiater Normans Zustand methodisch erklärt, unterstreichen einen zentralen Gedanken: Das Böse kann pathologisch sein, eine Krankheit, die in einem Trauma und einer mentalen Verzerrung wurzelt, und nicht das Ergebnis eines freien Willens. Für die damalige Zeit war dies eine relativ fortschrittliche Sichtweise. "Psycho" endet nicht mit einem Lynchmob oder einer Hinrichtung, sondern mit einem ruhigen inneren Monolog aus der Sicht der Mutter, die Norman völlig unterdrückt.

Dieses erschütternde Finale („Nicht einmal einer Fliege kann sie etwas zuleide tun“, denkt Mutter zu sich selbst, während Normans Körper katatonisch daliegt) hinterlässt ein ebenso bedauernswertes wie erschreckendes Porträt des Wahnsinns. Norman ist praktisch zu seiner eigenen Mutter geworden - das Selbst, mit dem er geboren wurde, wurde durch ein Selbst ausgelöscht, das er geschaffen hat, um zu überleben. Thematisch gesehen ist dies der ultimative Verlust der Identität. "Psycho" legt nahe, dass Wahnsinn nicht nur ein klinisches Etikett ist, sondern eine Art existenzieller Schrecken. Normans Kampf (und sein Scheitern), seine eigene Identität gegenüber der eindringenden Präsenz der Mutter zu behaupten, dramatisiert eine Angst, die viele Menschen hegen - die Angst, sich selbst zu verlieren. Es ist ein Thema, das „Psycho“ in den Kontext der klassischen Gotik-Tradition von Doppelgängern und verborgenen Selbsten in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts rückt. Blochs Leistung bestand darin, dieses Thema in realen psychologischen Konzepten (Persönlichkeitsspaltung aufgrund eines Traumas) zu verankern und gleichzeitig den viszeralen Nervenkitzel einer Horrorgeschichte zu erzeugen.

Sexualität und Unterdrückung

Die Geschichte von „Psycho“, in der Mord und Wahnsinn im Mittelpunkt stehen, wird von einer starken Unterströmung sexueller Spannungen und Tabus durchzogen. In vielerlei Hinsicht ist „Psycho“ eine Geschichte der durch Unterdrückung pervertierten Sexualität. Norman Bates' Gewalttätigkeit ist eng mit Sex verbunden - insbesondere mit seiner Angst vor Sex. Bloch macht deutlich, dass Norman im Grunde keine gesunde, erwachsene Sexualität kennt. Er hat wahrscheinlich noch nie eine einvernehmliche sexuelle Erfahrung gemacht, er ist unbeholfen und jungfräulich in der Nähe von Frauen, und dennoch verspürt er (ungewollte) Erregung, wenn er Mary Crane beim Ausziehen beobachtet. Genau diese Erregung ist der Auslöser für den ersten Mord des Romans. Norman wird von Mary erregt, und die Mutterpersönlichkeit bricht hervor, um ihn zu „schützen“, indem sie die Verführerin abschlachtet. Hier greift Bloch ein altes Horrorthema auf - die Vorstellung, dass sexuelles Begehren, insbesondere abweichendes oder unerlaubtes Begehren, Gewalt auslöst. In „Psycho“ wird die prüde „Strafe-für-Sünde“-Logik früherer gotischer Geschichten (in denen beispielsweise eine unzüchtige Frau durch die Hand eines moralistischen Mörders sterben konnte) ein wenig auf den Kopf gestellt. Der Mörder selbst ist auch derjenige, der das sündige Verlangen verspürt. Norman/Mutter ist sowohl puritanischer Rächer als auch heimlich begehrend. Das macht die Dynamik psychologisch viel interessanter. Die mörderische Wut der Mutter ist im Grunde genommen eine Selbstbestrafung Normans, der seine eigene sexuelle Schuld auf sein Opfer überträgt. Das Thema der sexuellen Unterdrückung ist somit untrennbar mit dem Thema des Wahnsinns verbunden - Normans zerrüttete Psyche ist in gewisser Weise ein extremer Bewältigungsmechanismus für seine Unfähigkeit, natürliche sexuelle Triebe mit der puritanischen Moral, die ihm seine Mutter eingeimpft hat, in Einklang zu bringen.