9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Colla & Gen Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

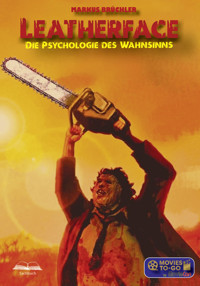

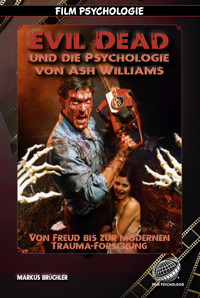

Evil Dead – Die Psychologie von Ash Williams

Ash Williams, Ikone des Horrorkinos, König der Kettensäge und gleichzeitig ein von Traumata gezeichneter Antiheld. Dieses Buch beleuchtet die Figur aus einer völlig neuen Perspektive: der Psychologie. Mit Hilfe der Theorien von Sigmund Freud, Alfred Adler und Carl Gustav Jung wird Ashs Entwicklung von The Evil Dead bis Ash vs Evil Dead analysiert – wissenschaftlich fundiert, aber lebendig erzählt.

Was dich erwartet

Tiefgehende Analysen zentraler Filmszenen und ihrer psychologischen Bedeutung.

Verbindung von Psychoanalyse und Popkultur: Freud trifft auf Splatter, Adler auf Kettensägen-Humor.

Archetypen und kollektives Unbewusstes: Ash als moderner Trickster und gebrochener Held.

Gewalt & Symbolik: Warum exzessive Brutalität in Evil Dead mehr ist als Schockeffekt.

Charakterstudie Ash Williams: Von der verzweifelten Überlebensfigur zum resilienten Kultcharakter.

Exkurse: Splatter-Humor, Maskulinität, Videothekenkultur und die 80er-Horrorwelle.

Für wen ist das Buch?

Horror- und Filmfans, die hinter den blutigen Effekten die psychologische Tiefe entdecken wollen.

Leserinnen und Leser mit Interesse an Psychologie, Philosophie und Kulturwissenschaft.

Fans von Sam Raimis Evil Dead-Reihe und der Serie Ash vs Evil Dead.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Impressum

Verlag:

Colla & Gen Verlag und Service UG & Co. KG, Hauptstr. 65, 59439 Holzwickede

ISBN:978-3-98578-947-4 (Softcover), 978-3-98578-946-7 (Hardcover),

eBook (978-3-98578-945-0)

Cover: Sony Pictures

Autor: Markus Brüchler

Layout: Heribert Jankowski, Markus Brüchler

Lektorat: Saskia Meyer

© 2025 Markus Brüchler

Wichtiger Hinweis:

Dieses Buch ist eine unabhängige, inoffizielle Analyse des „Evil Dead“-Franchise und der Figur Ash Williams. Es besteht keine Zusammenarbeit, Billigung oder Verbindung zu den jeweiligen Rechteinhabern, Produktionsfirmen oder beteiligten Personen. Alle Marken- und Urheberrechte an Filmen, Serien, Figuren, Dialogen und Bildmaterialien liegen bei ihren jeweiligen Inhaber*innen. Etwaige Zitate aus Film- und Serienwerken erfolgen ausschließlich zu Zitatzwecken im Rahmen der geltenden urheberrechtlichen Schranken.

Die dargestellten psychologischen Inhalte dienen Bildung, Reflexion und Unterhaltung. Sie ersetzen keine individuelle Beratung, Diagnose oder Behandlung durch Ärzte und Ärztinnen oder Psychotherapeuten und - therapeutinnen. Wenn Sie sich in einer Krise befinden oder Hinweise auf eine psychische Erkrankung wahrnehmen, wenden Sie sich bitte an qualifizierte Fachstellen.

Inhaltshinweis: Dieses Buch enthält inhaltliche Spoiler sowie Beschreibungen von Gewalt, Trauma, Angst, Ohnmacht und anderen potentiell belastenden Themen. Lesen Sie achtsam und legen Sie bei Bedarf Pausen ein.

Sämtliche Einschätzungen und Interpretationen spiegeln den Forschungsstand zum Zeitpunkt der Erstellung sowie die Perspektive des/der AutorInnen wider. Trotz sorgfältiger Recherche kann keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernommen werden.

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über die Adresse http://portal.dnb.de abrufbar.

Der vorliegende Text darf nicht gescannt, kopiert, übersetzt, vervielfältigt, verbreitet oder in anderer Weise ohne Zustimmung des Autors verwendet werden, auch nicht auszugsweise: weder in gedruckter noch elektronischer Form. Jeder Verstoß verletzt das Urheberrecht und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Markus Brüchler ist Autor, Herausgeber und leidenschaftlicher Filmanalyst. Schon seit seiner Kindheit faszinieren ihn die dunklen Seiten des Kinos – eine Faszination, die sich mit frühen Begegnungen wie „The Fog – Nebel des Grauens“ oder „Tanz der Teufel“ tief in sein kreatives Schaffen eingebrannt hat. Was einst verstohlene Blicke auf den Fernseher in der elterlichen Küche waren, wurde über die Jahre zu einer professionellen Auseinandersetzung mit filmischer Erzählkunst und psychologischen Tiefen.

Seit den 1990er Jahren ist Markus Brüchler beruflich selbstständig und hat dabei von der IT- und Programmierwelt den Sprung in den kreativen Bereich des Filmbuchs geschafft. Seine Arbeit umfasst die Gründung der Filmzeitschrift MovieCon Magazin sowie den Aufbau des Colla & Gen Verlags, in dem er regelmäßig neue, tiefgehende Analysen zu Filmklassikern und modernen Genreproduktionen veröffentlicht.

In seiner Freizeit bleibt Markus dem kreativen Ausdruck treu – sei es durch das Schreiben eigener Geschichten oder das Erkunden von Drehorten und Filmkulissen, um Inspiration für neue Projekte zu sammeln.

Evil Dead –Die Psychologie von Ash Williams

Kult, Kettensäge, Kognition: Die Psychologie eines Antihelden

I

Markus Brüchler

Widmung

Für alle, die gelernt haben, im Keller ihrer Seele das Licht anzuschalten. Ihr seid nicht allein.

Wie dieses Buch gelesen werden kann

Dieses Buch schlägt eine Brücke zwischen Popkultur und Psychologie.

Es nutzt ausgewählte Szenen aus „Evil Dead“ als Spiegel innerer Prozesse: Angst und Abwehr, Scham und Schuld, Trauma und Resilienz, Bindung und Identität. Wer mag, liest linear, vom ersten bis zum letzten Kapitel.

Genauso gut können Sie thematisch springen: zu den Kapiteln, die gerade mit Ihren Fragen oder Erfahrungen in Resonanz gehen.

Sie begegnen dabei Grundgedanken aus Tiefenpsychologie und Individualpsychologie sowie moderner Traumaforschung, immer mit Blick auf das, was praktisch hilft: das Unheimliche benennen, Ambivalenz aushalten, Ressourcen stärken, Handlungsspielräume erweitern.

Nehmen Sie sich die Freiheit, Passagen zu markieren, eigene Notizen zu ergänzen und die Beispiele auf Ihr Leben zu übertragen. Wenn eine Stelle zu nah geht, atmen Sie durch, legen Sie eine Pause ein und kommen Sie später zurück. Dieses Buch will kein Urteil sprechen, sondern Verstehen ermöglichen. Und manchmal reicht ein kleiner „groovy“-Moment der Klarheit, um den nächsten Schritt zu tun.

.

Inhaltsverzeichnis

1.Evil Dead – Ashs Psychologie: Einführung15

Ash Williams – Vom Videotheken-Phänomen zur Kultfigur15

Über dieses Buch – Psychologische und kulturelle Analyse20

Warum Adler, Freud, Jung und die moderne Psychologie?25

Aufbau und Lesepfade des Buches34

2.Teil I: Klassische Psychoanalyse und Individualpsychologie40

Kapitel 1: Alfred Adler – Der Mut zur Unvollkommenheit41

Adlers Kernkonzepte: Minderwertigkeit und Kompensation41

Der Mut, unvollkommen zu sein46

Gemeinschaftsgefühl52

Humor, Ironie und Kreativität60

Ash als adlerianisches Ideal: Vom einfachen Mann zum Antihelden66

Kapitel 2: Sigmund Freud – Das Unbewusste im Splatter72

Das Unbewusste und die Rückkehr des Verdrängten73

Thanatos und der Todestrieb78

Das Unheimliche83

Sexualität, Unterdrückung und Körperhorror90

Ashs Zerrissenheit: Ego, Es und Über-Ich99

Fazit: Unbewusste Triebe und der opernhafte Horror von „Evil Dead“108

Kapitel 3: Carl Gustav Jung – Archetypen und Schatten114

Das kollektive Unbewusste und Horror als Mythos114

Ash als archetypischer Held und Antiheld118

Der Schatten: Doppelgänger, böser Ash und die besessene Hand123

Anima, Animus und weibliche Figuren129

Individuation: Vom Jedermann zur archetypischen Figur136

3.Teil II: Moderne psychologische Perspektiven144

Kapitel 4: Traumaforschung und Resilienz145

Trauma im Horrorfilm: Ein theoretischer Exkurs145

Ash als traumatisierter Überlebender149

Der Körper erinnert sich: Somatisches Trauma und Horrorbilder154

Bewältigungsmechanismen: Humor, Improvisation und Galgenhumor159

Resilienz und posttraumatisches Wachstum164

Kapitel 5: Positive Psychologie & Flow169

Positive Psychologie und das Horror-Paradoxon169

Posttraumatisches Wachstum: Ashs Entwicklung172

Flow mitten im Chaos175

Humor und Optimismus als Stärken180

Der Antiheld als Vorbild für Resilienz185

Fazit: Durch Chaos zum Erfolg189

Kapitel 6: Existenzielle Psychologie192

Die menschliche Konfrontation mit der Absurdität192

Freiheit, Verantwortung und der widerwillige Held196

Isolation und der Schrecken des Alleinseins203

Konfrontation mit dem Tod und der Vergänglichkeit des Lebens211

Der Sinn des Lebens mitten im Chaos220

Kapitel 7: Kognitive Verhaltenstherapie227

Kognitive Verhaltenstherapie und Lernen durch Konfrontation in „Evil Dead“227

Exposition und Gewöhnung: Immer wieder den Deadites gegenüberstehen228

Kognitive Umstrukturierung: Humor und Umdeutung des Schreckens234

Fähigkeiten trainieren: Improvisation als Problemlösung240

Von der Vermeidung zur Annäherung: Ashs Entwicklung zur Selbstbestimmung247

Kapitel 8: Gender- und Kulturtheorie256

Hypermaskulinität der 1980er Jahre: Ash als übersteigerter Archetyp257

Geschlechterperformativität: Ash spielt den Helden^262

Weibliche Figuren: Anima, Bedrohung und das monströse Weibliche267

Der Antiheld und die Krise der Männlichkeit276

Kulturelle Relevanz: Von VHS zur Meme-Kultur283

Kapitel 9: Neuropsychologie289

Halluzinationen, Kampf-oder-Flucht-Reaktion und die sprechende Hand289

Stress, Angst und die Kampf-oder-Flucht-Reaktion290

Halluzinationen und veränderte Bewusstseinszustände296

Die besessene Hand: Neuropsychologie von Handlungsfähigkeit und Kontrolle303

Humor, Ironie und kognitive Flexibilität312

Integration: Das Gehirn im Horror319

4.Teil III: Synthese und kulturelle Relevanz325

Kapitel 10: Ash zwischen Adler, Freud, Jung und der Moderne326

Ash als psychologisches Mosaik326

Konvergenzpunkte: Unvollkommenheit, Trauma und Wachstum331

Unterschiedliche Meinungen: Verschiedene Interpretationen340

Ash als archetypischer Antiheld in verschiedenen Disziplinen351

Zusammenfassung: Warum Ash wichtig ist360

Kapitel 11: Der Antiheld als Spiegel unserer Gesellschaft365

Warum uns Antihelden so faszinieren365

Ash im Dialog mit anderen Antihelden370

Gesellschaft in der Krise: Antihelden als kulturelle Antwort379

Ash als Normalbürger und als Parodie des Normalbürgers388

Die heutige kulturelle Bedeutung von Ash397

Kapitel 12: Horror als psychologische Schule404

Horror als psychologische Pädagogik404

Identifikation des Publikums mit Ash408

Katharsis durch Übermaß: Blutspritzer, Groteskes und Gelächter413

Die monströse und kollektive Angst419

Warum wir lachen, wenn wir Angst haben427

5.Der Abschluss: Schlussfolgerungen433

Die unsterbliche Unvollkommenheit von Ash – Schlussfolgerung434

Ash und das adlerianische Ideal: Der Mut, unvollkommen zu sein434

Freud, Jung und der Schatten des Unbewussten438

Moderne Psychologie: Trauma, Resilienz und Wachstum442

Warum Ash wichtig ist: Kulturelle und philosophische Bedeutung448

6.Bonus-Material453

Lebenslektionen mit Ash454

Lektion 1: Akzeptiere deine Unvollkommenheit454

Lektion 2: Lache über die Angst459

Lektion 3: Stell dich deinen Deadites463

Lektion 4: Schaffen Sie Ihren Kettensägen-Moment469

Lektion 5: Gehen Sie es nicht alleine an474

Vom Unbewussten zur Kettensäge: Ash Williams zwischen Psychologie und Popkultur482

Teil 1: Psychologisches Glossar482

Teil 2: Evil Dead Glossary489

Teil 3: Filmografie & Staffelführer498

Bibliografie505

„Nicht jedes Monster verschwindet sofort. Aber jedes Mal, wenn du hinsiehst, wirst du klarer.“

Evil Dead – Ashs Psychologie: Einführung

Ash Williams – Vom Videotheken-Phänomen zur Kultfigur

Nur wenige Helden haben in der Geschichte des Horrorfilms einen so ungewöhnlichen Weg zum Kultstatus zurückgelegt wie Ashley „Ash“ Williams. Als Sam Raimis „Tanz der Teufel“ im Jahr 1981 in die Kinos kam, war Ash ein ganz normaler Typ, ein netter, etwas schüchterner Student, dessen Urlaub in einer Hütte gründlich daneben ging. Dargestellt von dem damals noch unbekannten Bruce Campbell, war Ash nicht der archetypische unbesiegbare Horror-Protagonist. Er schrie, zitterte und blutete wie wir alle.

Doch im Laufe des folgenden Jahrzehnts, durch zwei Fortsetzungen und unzählige Mitternachtsvorführungen, verwandelte sich Ash von einer Videotheken-Nischenfigur zu einer Kultikone, die die Popkultur prägte. Seine Entwicklung zeichnet den Weg der „Evil Dead“-Reihe nach, einer Filmreihe, die sich von ihren bescheidenen Independent-Anfängen zu einem Phänomen der VHS-Kultur der 1980er Jahre und darüber hinaus entwickelte.

„Tanz der Teufel“ lief nur kurz im Kino, fand aber in den 1980er Jahren mit dem Boom der Videotheken sein Publikum. Horrorfans liehen sich die Kassette wie einen verbotenen Talisman aus und forderten sich gegenseitig heraus, das zu erleben, was das Plakat als „ultimative Horrorerfahrung“ anpries. Der Film wurde zu einem „legendären Kultvideo“ und erreichte 1983 den Bestsellerstatus in den britischen Verleihcharts. In der Blütezeit der Videotheken konnte man „Tanz der Teufel“ in der Kultabteilung finden, dieser eklektischen Ecke mit ausgefallenen Gore-Filmen und Mitternachtsfilmen, die von einem filmbegeisterten Angestellten kuratiert wurde. Neben anderen Schockern aus der VHS-Ära wie „Re-Animator“ und „I Spit on Your Grave“ erlangte Raimis grausame Achterbahnfahrt den Ruf eines „klassischen Horror-Videohits“ mit einer stetig wachsenden Fangemeinde.

Stephen Kings berühmtes frühes Lob („der brutalste und originellste Horrorfilm des Jahres“) trug weiter zur Mystik des Films bei und festigte ihn als Pflichtprogramm für mutige Horrorfans. „Tanz der Teufel“ ausgeliehen und überlebt zu haben, wurde in Horrorfan-Kreisen zu einer Art Ehrenabzeichen.

Im Zentrum dieser aufkeimenden Kultbewegung stand Ash Williams. In dem Originalfilm spielt Campbell Ash mit einer rohen Authentizität – er ist kein muskelbepackter Actionheld, sondern ein gewöhnlicher junger Mann, der in die Fänge des übernatürlichen Bösen gerät. Seine Verletzlichkeit ist spürbar. Als seine Freunde nacheinander von dämonischen Mächten besessen werden, ist seine Angst und sein Unglauben ebenso groß wie die des Zuschauers. Und doch entfacht sich am grausigen Höhepunkt des Films ein Funke Widerstandskraft. Gezwungen, die wiederbelebten Körper seiner engsten Freunde zu zerstückeln, greift Ash auf seinen Urinstinkt zum Überleben zurück. Kritiker und Fans stellten später fest, dass dieser Film „die mittlerweile ikonische Figur des Ash (gespielt von Bruce Campbell)“ eingeführt habe, auch wenn der Ash von 1981 noch weit entfernt ist von dem prahlerischen Deadite-Jäger, zu dem er später werden sollte. In diesen frühen Momenten sehen wir nur Andeutungen dessen, was sich zu einer Kultfigur entwickeln sollte: ein normaler Typ, der zu ungewöhnlichen Heldentaten gezwungen wird und gleichermaßen verängstigt und mutig ist.

Die Entwicklung der Figur beschleunigte sich mit „Tanz der Teufel II“ (1987), einer Fortsetzung, die gleichzeitig ein cleveres Remake und eine stilistische Wendung hin zur schwarzen Komödie darstellte. Raimi, Campbell und Produzent Rob Tapert, Freunde aus Kindertagen, die Filmemacher geworden waren, konzipierten Ashs Werdegang mit anarchischer Freude neu. In „Tanz der Teufel II“ ist Ash kampfesmüde und am Rande des Wahnsinns, was Campbells angeborenes Talent für Slapstick voll zur Geltung kommen lässt. In einer berühmten Szene wird Ashs rechte Hand von einem Dämon besessen und greift ihn an – eine Slapstick-Horror-Meisterleistung, in der Campbell sich wie in einer Three Stooges-Szene windet, verrenkt und Teller über seinem Kopf zerschlägt. Raimi beschränkt sich nicht darauf, Ashs Angst zu zeigen, sondern macht sie buchstäblich sichtbar, indem er die Hand des Helden zu seinem Feind werden lässt, zu einer Manifestation seiner inneren Zerrissenheit. Ashs Lösung? Er sägt sich die Hand am Handgelenk mit einer Kettensäge ab, bespritzt sich mit Blut und kichert manisch vor Freude. Kritiker haben dies als „eine der ikonischsten Szenen des Films“ bezeichnet – Ashs hysterischer Zusammenbruch, während der aufgestellte Hirschkopf an der Wand und sogar die Lampe mit ihm in Gelächter ausbrechen. In diesem Moment zerbricht Ashs Psyche und formt sich vor unseren Augen neu. Er erhebt sich aus dem Blutbad als etwas Neues im Horrorgenre, als Held, der die Dunkelheit nicht mit stoischer Reinheit bekämpft, sondern mit einer Mischung aus Wahnsinn und Heiterkeit.

Als „Armee der Finsternis“ (1992) in die Kinos kam, hatte Ash seine Entwicklung zum ironischen Antihelden und unerwarteten Genre-Legende abgeschlossen. In das Mittelalter versetzt und mit einer Kettensägenprothese und einer abgesägten Schrotflinte bewaffnet, stellt sich Ash mit einem übermütigen Grinsen einer Armee von Skeletten und seinem eigenen bösen Doppelgänger. Bruce Campbells Darstellung in diesem dritten Teil ist eine Meisterleistung in Sachen schräger Tapferkeit. Er liefert seine Sprüche mit einem Grinsen und vernichtet Monster mit Gelassenheit, halb Schwertkämpfer, halb sarkastischer Schläger. Er ist, wie es eine Kritik fröhlich formulierte, zu einem „narzisstischen Ash” geworden, einer Parodie des machohaften Actionhelden, der dennoch irgendwie unsere Sympathie behält. Tatsächlich tragen Campbells übertriebenes Charisma und sein „hämischer Charme“ den Film, sodass die „Evil Dead“-Saga praktisch gleichbedeutend mit Ash selbst ist. Man könnte sogar sagen, dass Bruce Campbell Ash ist – eine Beobachtung, die ein deutscher Kritiker nur halb im Scherz äußerte, als er vorschlug, der Film könnte genauso gut „Bruce Campbell vs. Army of Darkness“ heißen. Die Mischung aus körperlicher Agilität und trockener Dialektik unterscheidet Ash von allen Horrorhelden vor ihm. Im Gegensatz zu den standhaften Van Helsings oder den gefährdeten „Final Girls“ der Horrortradition begegnet Ash den Mächten der Finsternis mit einer Kettensäge bewaffnet, einem Augenzwinkern und einem entschlossenen Funken Wahnsinn in den Augen.

Ash Williams ist voll in seinem Element und hat auch bei der Arbeit eine coole Einstellung. In der letzten Szene von "Armee der Finsternis" (1992) kehrt Ash zu seinem Job im S-Mart zurück, um im Haushaltswarenbereich gegen einen letzten Deadite zu kämpfen. Campbells Darstellung in Ashs blauer Uniform und Krawatte verkörpert die Mischung aus Heldentum und Humor des Films.

Er erledigt das Monster mit einem Gewehr und seinem typischen Spruch („Hail to the king, baby!“) und macht Ash damit endgültig zu einer Kultfigur des Action-Horror-Genres.

Ashs Aufstieg zur Kultfigur wurde nicht nur durch die Filme selbst vorangetrieben, sondern auch durch die leidenschaftliche Subkultur, die sich um sie herum bildete. In den späten 80er und 90er Jahren wurde die „Evil Dead“-Trilogie zu einem festen Bestandteil von Mitternachtsvorstellungen, Convention-Touren und Fanclubs. Die Fans nannten sich „Deadites“ und strömten zu Wiederaufführungen, wo sie Ashs waghalsige Heldentaten auf der Leinwand bejubelten. Die eingängigen Sprüche der Figur – „Groovy“, „Workshed“, „This is my boomstick!“ – wurden zu gemeinsamen Slogans, zu Rocky-Horror-artigen Zurufen der Horrorfans. Bruce Campbell mit seinem kantigen Kinn und der hochgezogenen Augenbraue wurde als Star der B-Movies verehrt. Er nahm bereitwillig an Horror-Conventions teil und schrieb sogar eine komödiantische Autobiografie („If Chins Could Kill“), wodurch er sich bei den Fans noch beliebter machte. Der Kultfilm-Experte Matt Hills meint, dass Kult-Anhängerschaften nicht über Nacht entstehen, sondern durch eine „langsam wachsende“ Begeisterung, die von treuen Anhängern außerhalb des Mainstreams verbreitet wird. So war es auch bei Ash. Jahrelang blieb er eine Underground-Figur – jemand, den 99 Leute auf der Straße vielleicht nicht erkennen würden, aber der 100. würde Campbell sehen und sich vor Aufregung in die Hose machen.

Wie der Filmemacher Don Coscarelli erzählte, konnte Bruce Campbell unbemerkt an einer Reihe gewöhnlicher Menschen vorbeigehen, bis ihn ein einziger begeisterter Fan entdeckte – eine Anekdote, die „das ganze Phänomen“ der Kultberühmtheit treffend zusammenfasst.

Heute steht Ash Williams neben den Deadites, die er enthauptet hat, in der Ruhmeshalle der Horrorfilmgeschichte. Die Figur war schon in Comics, Videospielen und der kurzlebigen Serie „Ash vs Evil Dead“ zu sehen und verbindet so mehrere Generationen von Fans.

Er steht für eine besondere Mischung aus Horror und Comedy der 1980er Jahre, die in den Gängen der Videotheken geboren und in lauten Late-Night-Vorführungen groß geworden ist. Ashs Weg vom obskuren Splatterfilm zur Funko Pop!-Figur zu verfolgen, bedeutet, die Kraft des Kultkinos in Aktion zu erleben. In Ash fanden Horrorfans einen Helden, der fehlerhaft, witzig und wild war – so menschlich wie überlebensgroß. Er ist die Kultikone, die es auf die harte Tour geschafft hat: Kettensäge in der einen Hand, Schrotflinte in der anderen, Dämonenblut im Gesicht, kämpfend um sein Leben und dabei immer mit einem Augenzwinkern. Für Horrorfans ist Ashs Aufstieg vom berüchtigten Videofilm zum beliebten Genre-Maskottchen eine echte Erfolgsgeschichte – und ein ziemlich cooles Schicksal. (Wie Ash selbst sagen würde: „Shop smart. Shop S-Mart.“)

Mini-Fazit: In drei Filmen und unzähligen Mitternachtsvorführungen entwickelte sich Ash Williams von einem verängstigten Jugendlichen in einer Waldhütte zu einem unvergänglichen Kulthelden, bewaffnet mit einer Kettensäge und einem Schlagwort. Seine Entwicklung zeigt, wie die VHS-Kultur der 1980er Jahre und die Leidenschaft der Fans einen einst obskuren Charakter in eine Ikone verwandeln können. In Ashs Mischung aus Terror, Humor und Widerstandskraft erkennen wir bereits die reichen psychologischen Facetten, die zu einer tieferen Analyse einladen.

Über dieses Buch – Psychologische und kulturelle Analyse

Warum sollte man Ash Williams aus der Perspektive der Filmwissenschaft und der Psychologie betrachten? Auf den ersten Blick scheint Ash kein geeignetes Thema für eine ernsthafte Analyse zu sein – ein witziger Kettensägen-Schläger in einer Splatterfilm-Serie, die für ihre krassen Gewaltszenen und ihren Galgenhumor bekannt ist. Doch genau diese Tiefe hinter der übertriebenen Darstellung macht Ash zu einem faszinierenden Fallbeispiel. In dieser Einleitung habe ich Ashs Wandlung und seinen Kultstatus skizziert. Das Ziel dieses Buches ist es, mithilfe von psychologischen Theorien und Kulturkritik zu untersuchen, wie und warum diese eine fiktive Figur so stark resoniert. Im Grunde genommen betrachtet dieses Buch Ash als einen Helden, der weit mehr als das ist, und zwar als ein Phänomen, durch das wir uns mit Themen wie Trauma und Humor, Archetypen und Identität, kulturelle Trends und zeitlose menschliche Konflikte auseinandersetzen können.

In erster Linie ist Ash ein Überlebender eines extremen Traumas – wenn auch eines Traumas, das mit filmischem Flair inszeniert wurde. Im Laufe der Trilogie wird er Zeuge unaussprechlicher Schrecken, darunter der gewaltsame Tod (und die dämonische Auferstehung) seiner Schwester, seiner Freundin und seines Freundes, körperliche Verstümmelungen, darunter der Verlust seiner Hand, sowie wiederholte psychische Folter durch übernatürliche Kräfte. In psychologischer Hinsicht erleidet Ash ein akutes Trauma, das die meisten Menschen zerbrechen würde. Ein Ziel dieses Buches ist es, Ashs Reaktionen aus der Perspektive der klinischen und theoretischen Psychologie zu untersuchen. Leidet Ash unter PTBS-ähnlichen Symptomen? („Tanz der Teufel II“ legt dies jedenfalls nahe, da Ash Halluzinationen hat (die lachenden Möbel), die als Realitätsverlust unter extremem Stress angesehen werden können.) Wie geht er damit um? Bemerkenswerterweise bewältigt Ash seine Probleme oft mit Humor, indem er sich mit schwarzem Humor und Einzeilern gegen die Verzweiflung wehrt. Diese Mischung aus Horror und Slapstick lässt sich anhand der modernen Traumtheorie analysieren, wonach Humor manchmal ein Abwehrmechanismus ist, eine Möglichkeit, in chaotischen Situationen die Kontrolle zurückzugewinnen. In diesen Kapiteln werden wir uns fragen:

Was lehrt uns Ashs Entwicklung über Resilienz und die Fähigkeit der menschlichen Psyche, Traumata zu bewältigen?

Die Psychologie liefert Konzepte wie Dissoziation, Wiederholungszwang und posttraumatisches Wachstum, die Ashs Tortur in der Hütte und darüber hinaus beleuchten können.

Außerdem hat Ashs Charakter unter all dem Blut eine archetypische Bedeutung. Er fängt als unschuldiger Typ an (fast wie eine „jungfräuliche“ Figur aus einem Horrorfilm, ähnlich wie das klassische „Final Girl“, nur als Mann) und wird zu einem Kriegerhelden. Dabei zeigt er auch seine „dunkle Seite“ – einmal muss er sogar gegen einen bösen Ash kämpfen, der aus ihm selbst entstanden ist – und den Trickster, der mit seinem Verstand das Böse besiegt. Das Buch verbindet Filmwissenschaft mit Jungs Archetypenlehre, um diese Dimensionen zu erforschen. Ash durchlebt eine Art „Heldenreise“, wenn auch eine morbide-komische. Er taucht in eine wörtliche und bildliche Unterwelt ab (den Keller der Hütte oder die mittelalterliche Grube), begegnet dem Tod und kehrt mit neuen Kräften zurück (einem Kettensägenarm, einer Portion Weisheit und einer verdammt guten Geschichte). Seine Geschichte greift auf das zurück, was Carl Jung als kollektives Unbewusstes bezeichnet hat. Das Publikum reagiert auf Ash nicht nur wegen der coolen Gore-Effekte und Witze, sondern weil er auf symbolischer Ebene dieselben Urängste bekämpft, die uns alle quälen, nämlich die Angst vor dem Bösen in uns selbst, den Verlust geliebter Menschen und das Chaos eines feindseligen Universums. Durch die Analyse von Ashs Lebensgeschichte anhand archetypischer Muster können wir verstehen, warum diese Figur Bestand hat, während viele andere Horrorhelden der 80er Jahre längst in Vergessenheit geraten sind.

Ash verkörpert einen mythischen Überlebenden, den „Narren“, der zum „Krieger“ wird und Licht und Schatten in sich vereint, um das Böse zu besiegen. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es klassische psychoanalytische Ideen (Freud, Adler, Jung) mit modernen psychologischen Perspektiven (Traumaforschung, positive Psychologie, Gender Studies, Neuropsychologie) verknüpft, um Ash und das Phänomen „Evil Dead“ zu analysieren. Damit werden zwei Ziele verfolgt.

Kulturell bietet Ash einen Blick auf die Popkultur der späten 20. Jahrhunderts, den Aufstieg des Horror-Antihelden in der Reagan-Ära, die Mischung aus Machismo und Selbstironie, die viele Genrefilme der 1980er Jahre prägte, und die partizipative Fangemeinde, die sich um Kultfilme bildete. Psychologisch gesehen bilden Ashs Erfahrungen und sein Verhalten eine Fallstudie zur Anpassung des Menschen an extremen Stress – wenn auch in übertriebener, filmischer Form. Indem wir Ash mit derselben analytischen Strenge behandeln, die man bei einem Fall aus der Literatur oder sogar bei einem Patienten anwenden würde (mit einem Augenzwinkern), gewinnen wir neue Einblicke sowohl in die Figur als auch in die psychologischen Konzepte. Ash ist eine ideale Brücke zwischen den Fachbereichen. Auf der einen Seite kann die Filmwissenschaft aufzeigen, wie Raimis filmische Techniken psychologische Zustände externalisieren (zum Beispiel vermitteln die wild schwankende Kamera und der rasante Schnitt in der Szene, in der Ash zusammenbricht, visuell einen verstörten Geist). Auf der anderen Seite kann die Psychologie diese Zustände theoretisch entschlüsseln (indem sie beispielsweise die Szene im Lachzimmer als Beispiel für einen psychotischen Zusammenbruch oder eine akute Stressreaktion interpretiert). Das Zusammenspiel dieser Perspektiven verspricht ein tieferes Verständnis als jede einzelne für sich allein.

Außerdem ist Ash ein cooler Einstieg in die Diskussion darüber, was Horror so spannend macht. Horror wird schon lange als ein Genre des Unheimlichen gesehen, als die Rückkehr verdrängter Ängste in monströser Form. Ashs Geschichten zeigen das ganz konkret, denn die Dämonen, gegen die er kämpft, könnten als das Wiederauftauchen von ursprünglichen, verdrängten Ängsten gesehen werden – als das entfesselte Es. Freuds Begriff des Unheimlichen beschreibt etwas Vertrautes, das verdrängt wurde und dann wieder auftaucht. In „Evil Dead“ wird die gemütliche Vertrautheit einer Hütte mit Freunden zum Schauplatz für die Rückkehr verdrängter böser Kräfte aus alten Legenden (über das Necronomicon). Ashs normale Welt wird vom Unheimlichen heimgesucht – seine eigene Freundin und seine Schwester verwandeln sich in gruselige, kichernde Deadites. Seine Reise kann daher als Konfrontation mit dem Unterdrückten gesehen werden, das Fleisch geworden ist. Dieses Buch untersucht solche Interpretationen: Sind die Deadites ein Symbol für Ashs innere Dämonen oder für die unterdrückte Gewalt der Gesellschaft? Ist das Necronomicon eine Verkörperung verbotenen Wissens (wie Freuds tabuisierte Triebe), das verborgen bleiben sollte, aber ans Licht kam? Indem wir diese Fragen analysieren, klären wir, warum die Horror-Komödie „Evil Dead“ psychologisch so wirkungsvoll ist und nicht nur billiger Schund.

Schließlich dürfen wir die kulturelle Beständigkeit von Ash als Figur der „Resilienz“ nicht übersehen. In der Psychologie wird „Resilienz“ definiert als „der Prozess der erfolgreichen Anpassung an widrige Umstände, Traumata, Tragödien, Bedrohungen oder erhebliche Stressquellen“. Ash verkörpert dieses Konzept in überspitzter Form – er passt sich buchstäblich immer wieder an immer absurdere Umstände an, sei es, indem er sich eine Kettensäge an seinen Stumpf schraubt oder schnell magische Worte aus dem Ärmel schüttelt (wenn auch falsch: „Klaatu... verata... hust“). Man könnte sagen, Ash hat den „Mut, unvollkommen zu sein“, um einen Ausdruck aus der Adler-Psychologie zu verwenden. Er macht unzählige Fehler (er liest das verdammte Buch laut vor, vergisst das letzte Wort des Zauberspruchs usw.), aber er steht zu diesen Unvollkommenheiten und stürzt sich trotzdem wieder in den Kampf. Alfred Adler glaubte, dass „Menschsein bedeutet, ein Gefühl der Unterlegenheit zu haben, das ständig nach Überwindung drängt“. Das sehen wir bei Ash: Anfangs ist er von Angst geplagt (eine Art Minderwertigkeitsgefühl gegenüber dem Bösen), doch genau dieser Überlebensdruck treibt ihn dazu, eine Herausforderung nach der anderen auf immer gewagtere Weise zu meistern. Wir werden Adlers Individualpsychologie nutzen, um Ashs wachsendes Selbstvertrauen und seine Handlungsfähigkeit zu beschreiben. In ähnlicher Weise wird das Konzept der modernen positiven Psychologie vom posttraumatischen Wachstum – dass Widrigkeiten zur Entfaltung neuer Stärken führen können – durch Ashs Entwicklung fast schon satirisch illustriert. Er ist zwar geschunden und traumatisiert, aber jedes Trauma scheint seine Überlebensfähigkeiten (und seine Sprüche) nur zu verstärken. Am Ende von „Amee der Finsternis“ ist Ash kampferprobt und blüht im Chaos regelrecht auf („Komm schon, hol mich!“, , verspottet er die Mächte des Bösen). Auf seltsame Weise verkörpert Ash Hoffnung, also die Vorstellung, dass selbst der unscheinbarste Mensch sich unvorstellbaren Schrecken stellen und sogar darüber lachen kann. Diese Mischung aus Horror und Hoffnung ist wohl der Grund, warum das Publikum Ash Williams weiterhin liebt.

Mini-Fazit: Das Ziel dieses Buches ist es, die reichen psychologischen und kulturellen Facetten der Geschichte von Ash Williams aufzudecken. Indem wir sein Trauma, seinen Humor und seine archetypische Resonanz anhand alter und neuer Theorien untersuchen, bestätigen wir, dass Ash mehr ist als eine Kultkarikatur – er wird zu einem Tor zur menschlichen Existenz unter extremen Bedingungen. Dieser interdisziplinäre Ansatz soll zeigen, warum Ashs kettensägenbetriebene Widerstandsfähigkeit und sein Galgenhumor eine so anhaltende Anziehungskraft haben und einen einstigen Low-Budget-Horrorcharakter zu einer Figur von überraschender Tiefe machen.

Warum Adler, Freud, Jung und die moderne Psychologie?

Um Ash Williams' Charakter aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, greift diese Studie auf vier wichtige Strömungen der Psychologie zurück: die klassischen Theorien von Alfred Adler, Sigmund Freud und Carl Gustav Jung sowie eine Reihe moderner psychologischer Ansätze. Jeder dieser Ansätze bietet eigene Konzepte, die wie Werkzeuge in einem Werkzeugkasten verschiedene Facetten von Ashs Persönlichkeit und der Handlung von „Evil Dead“ aufzeigen können. In diesem Abschnitt stellen wir die Kernideen der einzelnen Denker vor und geben einen Ausblick darauf, wie ihre Anwendung unser Verständnis von Ash und dem Horror, in dem er lebt, bereichert.

DieIndividualpsychologie von Alfred Adler dreht sich um das Streben nach Bedeutung und den Schatten der Minderwertigkeit. Adler hat mal gesagt: „Mensch sein heißt, sich minderwertig fühlen“, und dass unser Leben oft davon geprägt ist, wie wir versuchen, diese Gefühle zu kompensieren. Adler glaubt, dass jeder Mensch nach Perfektion oder Erfolg strebt (was manchmal als „Streben nach Überlegenheit“ zusammengefasst wird), um seine Grenzen oder Schwächen aus der Vergangenheit zu überwinden. Wie passt das zu Ash? Betrachten wir Ashs Ausgangspunkt: ein sanftmütiger College-Student, der sich selbst ganz sicher nicht als Held sieht. In gewisser Weise ist er den überwältigenden Mächten, die ihn bedrängen, ziemlich unterlegen – körperlich schwächer als die Deadites, emotional unvorbereitet, hoffnungslos unterlegen. Ashs erste Reaktion in „Tanz der Teufel“ ist, zu erstarren oder zu zögern (tatsächlich ist es sein Freund Scotty, der bis zu seinem Tod die Initiative ergreift).

Aber wie Adler vorhersagen würde, löst die Dringlichkeit von Ashs Unterlegenheit angesichts der tödlichen Gefahr eine starke kompensatorische Reaktion aus – einen „Drang nach Eroberung“, der umso „gewalttätiger“ wird, je hilfloser er sich fühlt. In „Tanz der Teufel II“ hat sich Ashs Angst in aggressive Überlebensfähigkeiten gewandelt. Er bastelt Waffen, befestigt die Hütte und ergreift die Initiative, die Seiten des Necronomicon zu studieren. Man könnte sagen, dass Ash das entwickelt, was Adler als „Mut zur Unvollkommenheit“ bezeichnet hat – er legt jede Lähmung oder Selbstzweifel durch Handeln ab, auch wenn dieses chaotisch und hektisch ist. Er macht nicht immer alles richtig (er schätzt Gefahren falsch ein und verursacht versehentlich Chaos), aber er zeigt soziales Interesse und Mut, indem er sich in der Fortsetzung für andere wie Annie Knowby einsetzt.

Adler sprach auch über den „Minderwertigkeitskomplex“ und darüber, wie die Überschätzung der eigenen Schwächen zu Überkompensation führen kann. Ashs übertriebener machohafter Auftritt in „Armee der Finsternis“ – wo er prahlt und angibt, manchmal bis zur Lächerlichkeit – kann als Überkompensation für den Schrecken und die Hilflosigkeit gesehen werden, die er zuvor erlebt hat. Im Wesentlichen sieht eine adlerianische Sichtweise Ash als einen Mann, der durch schreckliche Umstände gezwungen ist, seine Minderwertigkeit zu überwinden und als Held Bedeutung zu finden. Sein Weg wird zu einem Beweis für den anpassungsfähigen (wenn auch manchmal neurotischen) menschlichen Drang, zu behaupten: „Ich schaffe das“, auch wenn alle Anzeichen dagegen sprechen.

Die psychoanalytische Theorie von Sigmund Freud gibt uns einen düsteren, eher unterschwelligen Blick auf Ashs Geschichte. Freud würde uns auf die unbewussten Kräfte hinweisen, die hier am Werk sind – die Urängste, Wünsche und Triebe, die unter Ashs oberflächlicher Tapferkeit schlummern. Ein wichtiges Konzept von Freud ist der Todestrieb (Thanatos). Freud ging davon aus, dass Menschen einen unbewussten Drang zum Tod oder zur Selbstzerstörung haben, eine Vorstellung, die er drastisch als „das Ziel allen Lebens ist der Tod“ zusammenfasste. Ashs wiederholte Rückkehr in die verwunschene Hütte (in den Fortsetzungen und der TV-Serie scheint er der Konfrontation mit dem Bösen nicht entkommen zu können) und seine fast absurde Bereitschaft, sich in Lebensgefahr zu begeben, könnten einen unbewussten Todestrieb widerspiegeln. Ash ist zwar im klinischen Sinne sicherlich nicht selbstmordgefährdet, aber die Filme haben eine sich wiederholende Struktur aus Rückkehr und Wiederholung (in jedem Teil kämpft Ash erneut gegen dasselbe Böse, als wäre er in einem Albtraum gefangen). Dies ähnelt Freuds Konzept des Wiederholungszwangs, bei dem Traumaopfer ihr Trauma unbewusst wiederholen oder nachstellen, um es zu bewältigen. Ashs ständiges Rüsten und Stürmen in die Schlacht könnte als einen aus einem Trauma geborenen Wiederholungszwang gesehen werden. Er hackt die Deadites ad infinitum, vielleicht weil er psychologisch in diesem Muster feststeckt und gezwungen ist, den Terror zu „verarbeiten“, indem er ihn mit einem anderen Ergebnis (nämlich seinem Sieg) wiederholt. Freuds Theorie des Unheimlichen bereichert die Interpretation von „Tanz der Teufel“ ebenfalls erheblich. Das Unheimliche, so Freud, ist „nichts Neues oder Fremdes, sondern etwas Vertrautes und Altes – etwas, das im Geist verankert ist und durch den Prozess der Verdrängung entfremdet wurde“.

Was ist in Ashs Geschichte vertrauter und gleichzeitig fremder als die Menschen, die er liebt? Seine Freundin Linda und seine Schwester Cheryl werden zu furchterregenden, unheimlichen Gestalten – ihre Gesichter und Stimmen sind erkennbar, aber zu grauenhaften Karikaturen ihrer früheren Selbst verzerrt. Dies entspricht genau Freuds Formel. Etwas einst Geliebtes und Vertrautes kehrt in monströser Form zurück, nachdem es verdrängt wurde.

Die „Evil Dead“-Filme verdeutlichen die Idee der Rückkehr des Verdrängten, indem sie das Böse, das durch das Necronomicon entfesselt wird, als Rückkehr einer uralten, verdrängten Bosheit darstellen, die von den naiven modernen Charakteren gestört wird. Ash muss sich dem stellen, was begraben bleiben sollte (sowohl im wörtlichen Sinne, in Form der kandarianischen Dämonen, als auch im übertragenen Sinne, in Form der ursprünglichen menschlichen Gewalt). Ein Freudianer würde vielleicht auch den symbolischen Körperhorror in „Evil Dead“ bemerken. Die Bilder haben eine inhärente Sexualität und sogar Kastrationsangst – man denke nur an die berüchtigte Baumvergewaltigungsszene (die Natur selbst überschreitet Grenzen) oder daran, dass Ash seine besessene Freundin mit einer Kettensäge zerstückeln muss (eine Handlung voller psychosexueller Anspielungen, als würde er das weibliche Böse zerstören, um das Gute zu retten). Ashs Verlust einer Hand und deren Ersatz durch eine phallische Kettensäge kann aus freudscher Sicht als groteske Rückeroberung der Macht nach der symbolischen Kastration durch die Dämonen interpretiert werden. Auch wenn solche Interpretationen ironisch gemeint sein mögen, offenbaren sie doch mehrere Bedeutungsebenen. Ashs Kettensäge wird sowohl zu seiner Waffe als auch zu einem Teil seines Körpers, eine Verschmelzung von Mensch und Maschine, die die Extreme verdeutlicht, zu denen er getrieben wird. Freuds Konzept der Verdrängung hilft, die psychische Belastung von Ash zu erklären. Er versucht oft, seine Angst und seine Trauer zu unterdrücken (in diesen Filmen bleibt wenig Zeit zum Trauern; er muss seine Freundin buchstäblich begraben und weitermachen). Aber was verdrängt wird, kommt immer wieder zurück, oft auf verstörende Weise. Wenn Ash hysterisch mit den Möbeln lacht, könnte man sagen, dass seine verdrängte Angst in manischem Gelächter ausgebrochen ist – ein klassischer Freudscher Versprecher, bei dem die Verrücktheit unter der Kontrolle des Egos hervorbricht. Die Anwendung von Freuds Theorien in diesem Buch macht deutlich, wie „Tanz der Teufel“ tiefsitzende Ängste (vor dem Tod, dem Unheimlichen, dem Verlust der Selbstkontrolle) anspricht und wie Ashs Verhalten als unbewusste Auseinandersetzung mit diesen Ängsten verstanden werden kann.

Carl Jungs analytische Psychologie rückt Archetypen und die Suche nach Ganzheit in den Mittelpunkt. Jung würde Ash wahrscheinlich als einen Mann sehen, der in ein archetypisches Drama verwickelt ist – vielleicht die Heldenreise oder den Kampf mit dem Schatten. In Jungs Begriffen steht der Schatten für die dunklen Teile der Psyche, die das bewusste Ego nicht anerkennen will. Im Laufe der Trilogie trifft Ash auf mehrere Schattenfiguren. Die offensichtlichste ist „Evil Ash“ in „Armee der Finsternis“, im Grunde Ashs Doppelgänger, der seine negativen Eigenschaften und seine ursprüngliche Aggression verkörpert. Jung schrieb, dass „der Schatten ein moralisches Problem ist, das die gesamte Ego-Persönlichkeit herausfordert“ – man muss sich ihm stellen, um Individuation zu erreichen. Ash, der in der Windmühlen-Szene seinem spöttischen Doppelgänger gegenübersteht, ist eine perfekte Veräußerung dieses inneren Kampfes. Er befindet sich buchstäblich „im Krieg mit sich selbst“, während seine beiden Köpfe streiten und raufen. Der Prozess der Besiegung von Evil Ash – das Zerstückeln und Begraben seines bösen Zwillings – kann als Ashs Versuch (wenn auch humorvoll und grob) gesehen werden, seinen Schatten zu integrieren und zu überwinden. Interessanterweise taucht dieser Schatten auch nach dem „Tod“ von Evil Ash als Anführer der Deadite-Armee wieder auf, was darauf hindeutet, dass der Schatten nicht so einfach beseitigt werden kann, sondern in einer letzten Schlacht bekämpft werden muss. Jung würde diese letzte Konfrontation (Kettensäge gegen verdorbenen Doppelgänger) vielleicht als Allegorie dafür interpretieren, dass Ash seine dunkle Seite integriert, um die größere Gemeinschaft zu retten. Jung hat auch Archetypen wie die Persona (die Maske, die man der Welt zeigt) und das Selbst (das einheitliche Ganze der Persönlichkeit) identifiziert. Ashs Entwicklung vom schüchternen Jungen zum selbstbewussten Mann kann als Individuationsprozess gesehen werden. Er legt seine höfliche Persona (die Fassade des S-Mart-Verkäufers) ab und akzeptiert sein ganzes Selbst, einschließlich seiner Fähigkeit zur Gewalt, seiner Führungsqualitäten und seiner Gerissenheit. Nur indem er seinen inneren Krieger (und ja, auch ein bisschen seinen inneren Verrückten) akzeptiert, kann Ash seine Rolle als Held erfüllen. Die jungianische Analyse erlaubt es uns auch, Ash als Teil des Archetyps des mythischen Helden zu sehen. Er ist ein Jedermann (ein „widerwilliger Held”), der von einem grausamen Schicksal zum Abenteuer berufen wird, mit verzauberten Werkzeugen (dem Necronomicon, der Kettensäge, die in seiner Hand fast wie Excalibur wirkt) bewaffnet ist, von übernatürlichen Kräften unterstützt und bekämpft wird und durch die Reise verändert wird. Die mittelalterliche Kulisse von „Armee der Finsternis“ versetzt Ash explizit in eine quasi-arthurianische Rolle. Er befreit den gefangenen Weisen, trainiert die Dorfbewohner im Kampf und wird als Held vom Himmel prophezeit. So greifen die Filme bewusst den Heldenarchetyp auf, um ihn sowohl zu feiern als auch zu verspotten (Ash ist mutig, aber manchmal auch ein Trottel). Außerdem könnte Jungs Konzept der Anima/Animus (das innere weibliche/männliche Seelenbild) einen Einblick in Ashs Beziehungen zu Frauen in der Serie geben (von Linda über Sheila bis zu seiner Verbündeten Kelly in „Ash vs Evil Dead“) und wie die Schrecken, denen er gegenübersteht, oft einen femininen Aspekt haben (einige seiner Peiniger sind weibliche Deadites mit einer perversen mütterlichen oder ehelichen Eigenschaft). Jungs Theorie der „Synchronizität“ – also bedeutungsvolle Zufälle – könnte sogar auf witzige Weise auf die Situation angewendet werden, in der Ash unerwartete Hilfe findet (wie die mechanische Hand, die in „Armee der Finsternis“ für ihn gebaut wird) oder wie das Necronomicon ihn „auswählt“. Alles in allem bietet Jung einen Rahmen, in dem man Ashs Geschichte nicht nur als zufälligen Wahnsinn sehen kann, sondern als eine psychische Entwicklung hin zur Ganzheit, voller symbolischer Prüfungen. Wie Jung sagte: „Die eigene Dunkelheit zu kennen, ist die beste Methode, um mit der Dunkelheit anderer Menschen umzugehen.“ Ash lernt seine eigene Dunkelheit auf jeden Fall gut kennen, und vielleicht kann er deshalb (wenn auch auf ungeschickte Weise) die äußere Dunkelheit um sich herum besiegen.

Über die klassischen Theoretiker hinaus bringt die moderne Psychologie zeitgemäße Sichtweisen mit, die für Ash und das Horrorgenre von großer Relevanz sind. Die Traumtheorie, wie sie von Psychologen wie Judith Herman oder Bessel van der Kolk entwickelt wurde, untersucht beispielsweise, wie überwältigende Erfahrungen das Gehirn und das Verhalten beeinflussen. Wir können die Traumforschung auf Ashs Symptome anwenden – die Hypervigilanz, die emotionale Abstumpfung und die Angstzustände, die er zeigt. Die moderne Neurowissenschaft sagt uns, dass Traumata das Gedächtnis beeinträchtigen und das Angstzentrum des Gehirns (die Amygdala) in einen Überlastungszustand versetzen können, was zu Hypervigilanz führt. Ashs nervöses, paranoides Verhalten in Teilen von „Tanz der Teufel II“ (wo er ständig über seine Schulter nach dem nächsten Angriff schaut) passt zu dieser Hypervigilanz. Sein Moment der Katatonie – nachdem er seine Freundin zerstückelt hat, verfällt er in einen katatonischen Zustand, bis ihn eine neue Bedrohung aus seiner Starre reißt – könnte als „Einfrierreaktion” des durch das Trauma überforderten Nervensystems gesehen werden.

Die berüchtigte Lachszene lässt sich sogar mit modernen psychologischen Methoden interpretieren, da sie einer psychotischen Episode oder einer akuten Stressreaktion ähnelt, bei der seine Wahrnehmung der Realität unter extremem Stress verzerrt ist. Die moderne Traumatherapie betont die Notwendigkeit, traumatische Erinnerungen zu verarbeiten. Interessanterweise zwingt die „Armee der Finsternis“ Ash dazu, sich explizit seinen Dämonen zu stellen (in Form von Doppelgängern und einer regelrechten Armee). Man könnte also sagen, dass die Serie den therapeutischen Prozess der „Konfrontation mit dem eigenen Trauma“ dramatisiert, um die Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Auch die Positive Psychologie und die Resilienzforschung geben Aufschluss über Ash. Diese Bereiche fragen, warum manche Menschen sich von Widrigkeiten nicht unterkriegen lassen und sogar stärker werden.

Ash ist vielleicht ein übertriebenes Beispiel für Resilienz, aber er passt sich auf jeden Fall an wiederholte Traumata an (indem er sich buchstäblich eine neue Hand baut und neue Taktiken entwickelt). Außerdem behält er seinen (schwarzen) Humor, den die Positive Psychologie als Bewältigungsmechanismus anerkennt, was auf Resilienz hindeuten kann. Studien haben gezeigt, dass Humor in schwierigen Zeiten mit einer besseren psychischen Gesundheit zusammenhängt. Ashs Einzeiler und sein absurder Galgenhumor könnten daher als Resilienzfaktor gesehen werden, der ihn psychisch über Wasser hält, wo andere vielleicht zusammenbrechen würden. Aus der Genderforschung gibt es noch einen anderen modernen Blickwinkel, denn Ash ist ein männlicher Horror-Protagonist in einem Genre, das für weibliche „Final Girls“ bekannt ist. Was bringt seine Männlichkeit in die Geschichte ein? Einige Wissenschaftler, wie Carol Clover, haben festgestellt, dass Horrorfiguren, die überleben, oft Merkmale beider Geschlechter aufweisen (Final Girls haben oft unisex Namen oder Eigenschaften). Interessanterweise ist Ash am Ende sowohl die Jungfrau in Not (er ist zeitweise besessen oder wird zum Opfer) als auch der Ritter in glänzender Rüstung (oder besser gesagt in einem stählernen Handschuh). Seine konstruierte Männlichkeit – insbesondere in „Armee der Finsternis“, wo er eine machoistische Persönlichkeit zur Schau stellt – kann vor dem Hintergrund der Geschlechternormen der 1980er Jahre und deren Parodien diskutiert werden. Man könnte sagen, dass Ash seine Männlichkeit einsetzt, um die Kontrolle zurückzugewinnen, was Fragen darüber aufwirft, wie Geschlechterrollen aussehen, wenn ein Mann Opfer des Bösen wird.

Der komische Machismo („Gib mir etwas Zucker, Baby“) ist gleichzeitig eine Persiflage auf Actionhelden-Klischees und der Versuch einer Figur, seine Männlichkeit wiederherzustellen, nachdem er durch Kräfte, die er nicht kontrollieren kann, extrem entmannt wurde. Man könnte sogar Neuropsychologie und Kognitionswissenschaft heranziehen, um Ashs blitzschnelle Entscheidungen unter Stress oder die anhaltende Faszination des Horrors auf das Gehirn des Zuschauers zu analysieren (warum lieben wir es, Ashs Tortur zuzusehen? Vielleicht liegt es am Dopaminrausch, den uns harmlose Schreckmomente verschaffen, und an der Erleichterung, die komische Entspannung mit sich bringt). Wir werden uns hier nicht tief in die Neurobiologie vertiefen, aber dieses Buch wird kurz darauf eingehen, wie Angst im Gehirn funktioniert und warum Ashs Mischung aus Angst und Humor für das Publikum so ein wirkungsvoller emotionaler Cocktail ist. Neurologische Forschungen zeigen zum Beispiel, dass Lachen und Angst im Gehirn eng miteinander verbunden sind – auf einen plötzlichen Schreck kann hysterisches Lachen folgen, weil das Gehirn so Stress abbaut. Ash verkörpert genau dieses Prinzip, wenn er zwischen Schreien und Lachen hin- und hergerissen ist; die moderne Psychologie erklärt diese scheinbar bizarre Reaktion als Anpassungsmechanismus des Gehirns an ein Trauma.

Durch die Kombination dieser Perspektiven wirft jede Theorie ein anderes Licht auf Ashs blutbespritzte Gestalt. Die Adler-Theorie verdeutlicht seinen Drang, sich von einem sanftmütigen Wesen zu einem Meister zu entwickeln. Freud legt die unbewussten Albträume und Wünsche offen, die in der Erzählung verstrickt sind. Jung erhebt Ash in den Mythos und interpretiert seinen Kampf gegen das Böse als innere Reise. Die moderne Psychologie stützt die Diskussion auf wissenschaftliche Erkenntnisse über Traumata, Bewältigungsstrategien und menschliches Verhalten.

Zusammen bereichern sie unsere Interpretation von Ash und der „Evil Dead“-Reihe, indem sie zeigen, dass sich hinter den herumfliegenden Gliedmaßen und den Litern von Kunstblut universelle psychologische Themen verbergen. Was „Evil Dead“ so nachhaltig macht (und Ash so beliebt), ist nicht nur das Blutvergießen, sondern die „psychologische Wahrheit“ in der Absurdität: die Angst, sich selbst zu verlieren, der Mut, weiterzumachen, wenn alles verloren scheint, die Katharsis, in die Leere zu lachen. Am Ende dieser Analyse werden wir Ash als ein multidimensionales Konstrukt sehen: teils Jungscher Held, teils Freudsches Es, teils Adlerscher Streber, teils Trauma-Überlebender – und zu 100 % eine Schöpfung versierter Filmemacher, die diese Ebenen intuitiv erkannt und sowohl für Horror als auch für Komik eingesetzt haben.

Mini-Fazit: Jeder psychologische Ansatz – Adlers Fokus auf Minderwertigkeit und Streben, Freuds auf das Unbewusste und Unheimliche, Jungs auf Archetypen und Schatten und moderne Erkenntnisse über Trauma und Resilienz – bietet eine einzigartige Perspektive auf Ash Williams. Die Anwendung dieser Theorien zeigt die tieferen Muster in Ashs komödiantischem Albtraum: sein Wachstum aus der Schwäche heraus, die Rückkehr verdrängter Ängste, die Konfrontation mit seinem eigenen dunklen Doppelgänger und die bemerkenswerte Resilienz, die er an den Tag legt. Im Dialog zwischen diesen Theorien und den Filmen erscheint Ash nicht nur als Kult-Splatterheld, sondern als eine Figur, die zeitlose psychologische Kämpfe in einer skandalösen Form verkörpert.

Aufbau und Lesepfade des Buches

Um die vielfältigen Verbindungen zwischen Film und Psychologie zu veranschaulichen, ist dieses Buch in drei Teile gegliedert, die jeweils mehrere Kapitel umfassen, in denen Theorie, Szenenanalyse und reflektierende Diskussionen miteinander verknüpft werden. Die dreiteilige Struktur soll den Leser auf eine klare Reise mitnehmen, die von grundlegenden psychoanalytischen Konzepten über moderne psychologische Ansätze bis hin zu einem umfassenden Verständnis der kulturellen Bedeutung von Ash Williams führt. Jeder Teil baut auf dem vorherigen auf, aber das Buch ist auch so geschrieben, dass man es auf verschiedene Arten lesen kann – weil wir wissen, dass zu unseren Lesern sowohl Horrorfans als auch Psychologie-Fans oder einfach nur neugierige Leute gehören können, die beides sind.

Teil I – Klassische Erkenntnisse: Der erste Teil befasst sich mit der klassischen Psychoanalyse und der Individualpsychologie und legt mit Freud und Adler den Grundstein (wobei auch Jung als Brücke zu archetypischen Ideen angesprochen wird). Die Kapitel in Teil I stellen die Kernthesen (wie oben skizziert) vor und wenden sie direkt auf Schlüsselszenen aus den „Evil Dead“-Filmen an. Ein Kapitel befasst sich beispielsweise mit der Freudschen Analyse von Body-Horror-Szenen (und untersucht dabei den unheimlichen Effekt von Lindas dämonischem Grinsen oder die Freudsche Symbolik von Ashs Kettensägenhand). Ein anderes Kapitel nutzt Adlers Theorien, um Ashs Charakterentwicklung im Laufe der Trilogie nachzuzeichnen, und untersucht dabei Momente wie Ashs anfängliche Hilflosigkeit im Keller im Gegensatz zu seiner späteren entschlossenen Haltung. Diese Kapitel beginnen mit leicht verständlichen Erklärungen der einzelnen Theorien – die Leser brauchen keine Vorkenntnisse über Freuds Modell der Psyche oder Adlers Kompensationskonzepte, da wir diese in einfacher Sprache erklären – und gehen dann in anschauliche „Fallstudien” zu Filmausschnitten über. Die Idee dahinter ist, dass Theorie nie abstrakt bleibt, sondern immer mit einer Szene oder einer Charakterdynamik aus „Evil Dead” verbunden ist. Teil I bietet somit eine solide theoretische Grundlage und stellt gleichzeitig berühmte Szenen (das Schlagen gegen die Kellertür, der Spiegel, der Ash an der Kehle packt usw.) in einen neuen psychologischen Kontext. Jedes Kapitel in diesem Abschnitt endet mit einer kurzen Reflexion, in der die Erkenntnisse zusammengefasst und einige Fragen zum Nachdenken gestellt werden (eine „Mini-Zusammenfassung“, die den Lesern hilft, die Theorie mit Ashs Geschichte zu verknüpfen, bevor sie weiterlesen).

Teil II – Moderne Perspektiven: Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit Ansätzen aus dem 20. und 21. Jahrhundert, wie der Archetypenlehre (Jungs Vermächtnis und darüber hinaus), Trauma und Erinnerung, Genderanalyse und Neurowissenschaften/positiver Psychologie. Hier wird der Ton geändert, um Forschungsergebnisse und aktuelle wissenschaftliche Ansichten einzubeziehen, wobei der Bezug zu den Filmen immer erhalten bleibt. Ein Kapitel ist zum Beispiel dem Thema „Trauma und Resilienz“ gewidmet – es beginnt mit einer Beschreibung, wie Psychologen PTBS oder akuten Stress definieren, analysiert dann Ashs Verhalten (wie seine Distanziertheit oder Hypervigilanz) anhand dieser Begriffe und verweist sogar auf Studien darüber, wie Humor Traumata lindern kann. Ein anderes Kapitel befasst sich mit Geschlecht und Groteskem, ordnet Ash in den Kontext des „Final Girl“-Motivs ein und diskutiert, wie „Tanz der Teufel“ Geschlechternormen sowohl verstärkt als auch untergräbt (hier kommen die Filmtheorien von Carol J. Clover und Barbara Creed ins Spiel, die Ashs Rolle als männlicher Überlebender mit typischeren Erzählungen über weibliche Überlebende kontrastieren und die weiblichen Bilder der Deadites untersuchen). Wir nehmen uns auch Zeit für jungianische und archetypische Interpretationen – obwohl Jung ein klassischer Theoretiker ist, beeinflusst er die moderne Popkultur-Analyse immer noch stark, sodass ein Kapitel speziell den Archetyp der Heldenreise auf Ashs Trilogie übertragen oder den beständigen Archetyp des „Narren, der zum Helden wird“ beleuchten wird. Da der moderne Teil viele verschiedene Themen abdeckt, kann man sich ein bisschen sein eigenes Abenteuer zusammenstellen: Wer sich für feministische Interpretationen interessiert, kann direkt zum Kapitel über Gender springen; wer sich für Neurowissenschaften interessiert, kann sich auf den Teil über Angstreaktionen im Gehirn und darüber konzentrieren, warum das Publikum lacht und schreit. In Teil II hält das Buch die Balance zwischen wissenschaftlicher Tiefe und einem fanfreundlichen Ton. Die Theorie ist immer mit Szenenanalysen und Charaktermomenten verknüpft. Wenn wir zum Beispiel die neuropsychologische Sichtweise auf Angst erklären, gehen wir die berühmte Szene aus „Evil Dead II“ durch, in der Ashs Hand besessen ist, und verbinden das mit den Teilen des Gehirns, die in so einem Kampf-oder-Flucht-Moment (oder Kampf-gegen-die-eigene-Hand-Moment) aktiv sein könnten. So werden auch komplizierte Konzepte greifbar. Die Kapitel von Teil II enden außerdem mit kleinen Schlussfolgerungen, die die verschiedenen modernen Erkenntnisse wieder mit der zentralen Frage verbinden: Was verstehen wir jetzt besser über Ash Williams, nachdem wir ihn durch diese zeitgenössische Perspektive betrachtet haben?

Teil III – Zusammenfassung und kulturelle Bedeutung: Der letzte Teil des Buches bringt alles zusammen und schaut nochmal auf Ash Williams im größeren Kontext von Kultur und Mythologie. Hier fassen wir die Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln zusammen, um die große Frage zu beantworten: Warum ist Ash so wichtig? Ein Kapitel geht auf die anhaltende Kult-Fangemeinde von Ash und seinen kulturellen Einfluss ein. Wir denken darüber nach, wie die Figur über die Jahrzehnte wahrgenommen wurde – von der Kontroverse um „Video Nasty“ in Großbritannien (wo „The Evil Dead“ verboten wurde und zu einer begehrten verbotenen Frucht wurde) bis zu Ashs Comeback in den 2010er Jahren mit einer prestigeträchtigen TV-Serie. Wir fragen, was Ash für Fans symbolisiert: Ist er eine Figur der Katharsis, die es den Zuschauern ermöglicht, über das zu lachen, was ihnen Angst macht? Ist er, wie ein Journalist witzelte, der „produktive Verlierer“, der spektakulär scheitert, aber nie aufgibt und so unseren eigenen Willen zum Durchhalten inspiriert? Bei der Untersuchung dieser Fragen stützt sich dieser Teil auf Kulturwissenschaften und sogar ein wenig auf die Philosophie des Horrors. Wir vergleichen Ash auch mit anderen Horror-Ikonen – Freddy Krueger, Jason Voorhees oder späteren Helden wie Alice aus Resident Evil –, um hervorzuheben, was Ash so einzigartig macht (seine Mischung aus komödiantischer Selbstironie und echtem Heldentum in einem Genre, das beides oft voneinander trennt). Ein weiteres Kapitel in Teil III wird sich mit „Ash als moderner Mythos“ befassen, in dem wir Jungsche Archetypen mit Joseph Campbells Schema der Heldenreise verbinden, um zu zeigen, dass Ashs Geschichte, so ironisch sie auch sein mag, einer mythischen Struktur folgt, die beim Publikum unbewusst Anklang findet (das Buch wird Ash frech als „amerikanischen Herkules des Horrors“ bezeichnen, der mit Kettensäge und Witz unmögliche Aufgaben bewältigt). Im letzten Teil laden wir die Leser dazu ein, über ihre eigene Beziehung zu der Figur und dem Genre nachzudenken. Durch die Synthese von psychologischer und kultureller Analyse bieten wir ein ganzheitliches Bild. Die Leser werden sehen, wie die persönliche Psychologie von Ash (wie sie von Autoren und Schauspielern konstruiert wurde) mit dem kulturellen Moment, der ihn hervorgebracht hat (die Splatterpunk-Ära der 80er Jahre, der Aufstieg der VHS, die maskulinen Tropen der Reagan-Ära), verflochten ist und wie die Figur seitdem in der Fantasie der Fans ein Eigenleben entwickelt hat.

Das Buch ist so gemacht, dass es zwei Zielgruppen anspricht. Filmfans werden die tiefen Einblicke in die Hintergründe und die Geschichte des Genres lieben (jedes Kapitel ist voll mit Infos über die Produktion, die Reaktionen und Raimis kreative Entscheidungen, die aus Interviews mit den Darstellern und aus der Kultfilmforschung stammen). Leute, die sich für Psychologie interessieren, finden klare Erklärungen von Theorien und wie man sie auf ein Thema aus der Popkultur anwenden kann – eine coole Fallstudie, die Theorie in der Praxis zeigt. Der Schreibstil, wie er in dieser Einleitung deutlich wird, ist formell genug, um akademische Glaubwürdigkeit zu gewährleisten, aber auch anschaulich und unterhaltsam zugleich (ganz im Sinne von Ash, der selbst in formellen Situationen einen Witz machen könnte). Im gesamten Buch können die Leser ihren eigenen Weg wählen. Es gibt zwar eine logische Abfolge (von den theoretischen Grundlagen über fortgeschrittene Anwendungen bis hin zu übergeordneten Schlussfolgerungen), aber jedes Kapitel ist auch in sich abgeschlossen. Wenn du dich am meisten für Jungsche Archetypen interessierst, kannst du direkt zum Kapitel über Archetypen springen, ohne den Anschluss zu verlieren – der notwendige Kontext aus den Filmen wird geliefert, und Querverweise führen dich bei Bedarf zu früheren Erklärungen der Theorie. Ebenso kann ein Leser, der sich beispielsweise für die Genderanalyse interessiert, zu diesem Abschnitt springen und später zu den Kapiteln über Freud oder Adler zurückkehren, um sich die grundlegenden Ideen anzueignen. Um dieses modulare Lesen zu erleichtern, enthält das Buch ein Verzeichnis der wichtigsten Szenen und Konzepte, und die Kapitel haben beschreibende Unterüberschriften. Wir sind uns bewusst, dass einige das Buch von vorne bis hinten lesen werden (und dabei nacheinander genießen, wie jede Perspektive auf der vorherigen aufbaut), während andere je nach Interesse einzelne Teile lesen werden – beide Ansätze sind gültig.

Jedes Kapitel beginnt mit einer klaren Einführung in den Schwerpunkt und endet mit einem kurzen Abschnitt „Reflexion und Übergang”. Diese abschließenden Absätze dienen als „Mini-Zusammenfassungen”, die die Ergebnisse des Kapitels in verständlicher Form zusammenfassen (z. B. indem sie wiederholen, wie die Theorie des Kapitels den Charakter von Ash beleuchtet hat) und oft eine rhetorische Frage oder einen Teaser stellen, der zum nächsten Kapitel überleitet. Das hilft dabei, einen roten Faden (oder vielleicht eher eine rote Blutspur, um es im Horrorjargon zu sagen) aufrechtzuerhalten, der auch Leser, die hin und her springen, dabei unterstützt, die Zusammenhänge zu erkennen. Am Ende des Buches, egal ob du es am Stück oder stückweise gelesen hast, hast du die gesamte analytische Reise durchlaufen: von der Erforschung von Ashs Psyche mit Freuds „Unheimlichem“ und Adlers Minderwertigkeitskomplex über das Miterleben seiner Prüfungen mit modernen Erkenntnissen über Traumata bis hin zum Verständnis seiner Stellung in unserer kulturellen Mythologie. Das letzte Kapitel fasst alles zusammen und beantwortet die Frage nach der heutigen Relevanz von Ash – einschließlich der Frage, warum eine Figur, die in einer Zeit der VHS-Splatterfilme geboren wurde, auch im Zeitalter von Prestige-Horrorfilmen und Streaming weiterhin fasziniert und fesselt. Damit verdeutlicht das Buch eine seiner Kernaussagen, dass nämlich Popkulturfiguren wie Ash durch wissenschaftliche Analyse erheblich vertieft werden können und umgekehrt wissenschaftliche Konzepte durch die Verankerung in beliebten Pop-Erzählungen anschaulicher und zugänglicher werden können.

Mini-Fazit: Diese Einleitung hat die Struktur des Buches und die flexiblen Lesepfade aufgezeigt. Die folgenden Kapitel sind so aufgebaut, dass zunächst theoretische Grundlagen (Freud, Adler, Jung) anhand konkreter Beispiele aus Evil Dead gelegt werden, dann moderne psychologische Blickwinkel auf Ash erweitert werden und schließlich diese Erkenntnisse zusammengefasst werden, um die kulturelle und psychologische Bedeutung von Ash Williams hervorzuheben. Ob man das Buch von vorne bis hinten durchliest oder nach Themen auswählt, es soll sowohl informieren als auch unterhalten – Filmfans in die Psychologie einführen und Psychologie-Fans dazu einladen, sich mit einer Kultfilm-Fallstudie zu beschäftigen. Am Ende der Reise werden die Leser sowohl eine tiefere Wertschätzung für Ashs groovige Komplexität als auch ein breiteres Verständnis dafür haben, wie Film und Psychologie sich überschneiden, um menschliche Wahrheiten aufzuzeigen.

Teil I: Klassische Psychoanalyse und Individualpsychologie

Kapitel 1: Alfred Adler – Der Mut zur Unvollkommenheit

Adlers Kernkonzepte: Minderwertigkeit und Kompensation

Alfred Adler baute seine Psychologie auf einer einfachen Prämisse auf. Jede menschliche Psyche entsteht aus einem Gefühl der Minderwertigkeit, und jedes Leben ist ein Streben, diese empfundene Schwäche zu kompensieren. Nach Adlers Ansicht entwickelt das kleine Kind, das mit einer Welt größerer, stärkerer Erwachsener konfrontiert ist, ganz natürlich ein „Minderwertigkeitsgefühl“ und sehnt sich danach, dieses zu überwinden. Das ist an sich nichts Pathologisches, sondern das „Kernstück” der Persönlichkeitsentwicklung. Vom Kleinkind, das auf wackeligen Beinen steht, bis zum Erwachsenen, der mit persönlichen Zweifeln ringt, wird der Mensch von einem „Streben nach Überwindung von Minderwertigkeit” angetrieben, einem Willen, sich zu überwinden und Bedeutung zu erlangen. Ist dieses Streben gesund, führt es zu Wachstum, Mut und Leistung. Ist es gehemmt oder überstrapaziert, kann es zu einem neurotischen Verlangen nach Macht oder Perfektion verkommen. Adler illustrierte dies mit anschaulichen Beispielen historischer Persönlichkeiten, die ihre Schwäche in Stärke verwandelten (Demosthenes, der sein Stottern überwand und ein großer Redner wurde, usw.).

In Adlers ganzheitlicher Psychologie – erstmals vollständig dargelegt in „Über den nervösen Charakter“ (1912) – ist das „Minderwertigkeitsgefühl und seine Kompensation“ der Motor der Persönlichkeit. Wir müssen die wahrgenommenen Schwächen eines Menschen und die heroischen oder fehlgeleiteten Wege, mit denen er versucht, sie auszugleichen, verstehen, wenn wir diesen Menschen überhaupt verstehen wollen.

Ash Williams, der Kettensägen schwingende Protagonist der „Evil Dead“-Reihe, geht als junger Mann, der von Zögern und Selbstzweifeln geprägt ist, in die Geschichte des Horrorgenres ein. Im Originalfilm „The Evil Dead“ (1981) – in Deutschland bekannt als „Tanz der Teufel“ – wird Ash nicht als geborener Anführer oder Monsterjäger vorgestellt, sondern als sanftmütiger Durchschnittsbürger. Er ist der Typ auf dem Rücksitz des Autos, der nervös mit einer Karte hantiert, während sein vorlauter Freund Scotty fährt und nach dem Weg fragt. In der abgelegenen Hütte im Wald ist es Ashs Instinkt, sich zurückzuhalten und zu beschwichtigen. Er ist höflich, sogar passiv, überreicht seiner Freundin Linda schüchtern und liebevoll ein Schmuckstück und scheut Konflikte. Als die Hölle losbricht – Dämonen besetzen seine Freunde einen nach dem anderen – reagiert Ash nicht mit der Tapferkeit eines Actionhelden, sondern mit Verwirrung und Angst. In einer grausamen Szene wird seine Schwester Cheryl zu einem Deadite und muss zerstückelt werden; es ist Scotty, nicht Ash, der die Axt gegen die Freundin seines Freundes erhebt, während Ash vor Entsetzen erstarrt.

Ashs Gefühl der Unzulänglichkeit ist fast greifbar. Er kann nicht glauben, dass dieser Albtraum wirklich passiert, geschweige denn das Selbstvertrauen aufbringen, sich ihm zu stellen. Selbst als er sich zum Kampf entschließt, geht er ungeschickt vor. Einmal versucht Ash, eine Schrotflinte zu schwingen, doch seine zitternden Hände lösen vorzeitig einen Schuss aus. Wir sehen in Ash, was Adler als „entmutigte“ Person beschrieb – „entmutigt und sich minderwertig fühlend … übervorsichtig, reizbar“ – schüchtern, zurückhaltend, ohne mutigen Plan zum Angriff. Er ist ein gewöhnlicher College-Student, der entsetzt ist über den Gedanken, dass er nun die Lage retten muss.

Eines der deutlichsten Beispiele für Ashs frühe minderwertige Selbstwahrnehmung findet sich im Höhepunkt von „The Evil Dead“. Ashs geliebte Linda wurde von einem Kandarianischen Dämon besessen. Es gelingt ihm, sie zu erstechen und ihren Angriff vorübergehend zu stoppen, aber Lindas Leiche liegt zitternd und lachend da, und Ash weiß, dass er sie zerstückeln muss, um das Böse endgültig zu besiegen. Blutüberströmt und zitternd schleppt Ash Lindas Leiche zum Geräteschuppen. Er findet eine Kettensäge und hebt die brüllende Klinge über ihren Hals ... aber er kann die grausige Aufgabe nicht vollenden. In einem Moment grausamer Zärtlichkeit flackern Lindas Augen wieder in ihrem normalen Blau, und Ashs Entschlossenheit bröckelt. Die Kamera bleibt auf Ashs gequältem Gesicht, während die Kettensäge aussetzt. Er kann die Frau, die er geliebt hat, einfach nicht zerlegen. Er lässt die Säge fallen und bricht weinend über Lindas Leiche zusammen. Diese Szene – ein blutbespritzter junger Mann, der in hilfloser Schuld schluchzt – veranschaulicht Adlers Behauptung, dass „jedes Scheitern ... zu einer Vertiefung des Minderwertigkeitsgefühls führt”. Ash ist über seine Grenzen hinausgetrieben worden. Sein Gefühl der Unzulänglichkeit (als Beschützer, als Freund, als Überlebender) steht ihm in gespenstischer Ungläubigkeit ins Gesicht geschrieben.

Und doch ist Ashs Geschichte eine Geschichte der Kompensation im großen Sinne Adlers. Genau die Kräfte, die ihn erschrecken und demütigen, lösen in Ash auch eine Gegenbewegung aus – einen Entschluss, zurückzuschlagen und sich zu beweisen. Adler schrieb, dass „das Streben nach Überwindung von Minderwertigkeit ein Grundbedürfnis menschlicher Existenz ist“ – und Ashs Entwicklung in den Filmen verkörpert dieses Prinzip auf wunderschöne Weise. In den letzten Minuten des ersten Films erleben wir einen zitternden, aber entschlossenen Ash, der sich zum letzten Kampf stellt. Nachdem er unaussprechliche Albträume erlitten hat, entdeckt Ash, dass das Necronomicon (das Buch der Toten) die Quelle des Bösen ist. Als die Morgendämmerung anbricht und die dämonischen Überreste seiner Freunde näher kommen, fasst Ash einen Entschluss. In einem verzweifelten Kampf hakt er das Buch mit Lindas Halskette ein und wirft es in den Kamin, entschlossen, dort zu triumphieren, wo er zuvor gescheitert war. Die Strategie geht auf. Die Deadites werden in einer spektakulären Mischung aus Blut und Claymation ausgetrieben, als hätte Ashs mutige Tat seine frühere Lähmung wettgemacht. Er stolpert lebend und siegreich aus der Hütte, wird jedoch von einer letzten dämonischen Welle erfasst (was die Fortsetzung vorbereitet). Doch in diesem Pyrrhussieg sehen wir bereits die Keime von Ashs Verwandlung vom Opfer zum Helden.

In „Evil Dead II“ (1987) und „Armee der Finsternis“ (1992) ist Ashs kompensatorisches Wachstum auf dem Höhepunkt. Jede neue Prüfung zwingt ihn, tiefer in sich selbst vorzudringen und eine Kühnheit zu finden, die ihm zuvor gefehlt hat. Der schüchterne, passive Jugendliche entwickelt sich zu dem Kettensägen schwingenden, mit Schrotflinten schießenden Krieger, den die Fans kennen – eine Veränderung, die nicht durch den Biss einer radioaktiven Spinne oder eine übernatürliche Gabe ausgelöst wurde, sondern durch pure Notwendigkeit und Willenskraft. In Adlerschen Begriffen konstruiert Ash nach und nach einen „Lebensplan“, der darauf ausgerichtet ist, den Schrecken zu überwinden, der ihn einst so klein gemacht hat. Bruce Campbell, der Ash verkörperte, merkte an, dass der Reiz der Figur gerade in ihrer Gewöhnlichkeit liege: „Er ist wie dein idiotischer Nachbar, aber wenn ein Tornado kommt, klopfst du an seine Tür ... Er hat keine besonderen Fähigkeiten. Er ist kein ehemaliger Navy SEAL ... Es ist schwer, einen Typen zu erschaffen, der wirklich nichts weiß, und ihn in lebensbedrohliche Situationen zu bringen. Ich möchte, dass das Publikum da sitzt und denkt: ‚Mann, das bin ich. Ich könnte das besser als dieser Idiot.‘“ Campbells ironische Bemerkung trifft den Nagel auf den Kopf. Ash beginnt als eine Art Jedermann, der sich seiner eigenen Grenzen schmerzlich bewusst ist – im Grunde genommen ein Stellvertreter für unser minderwertiges Selbst. Gerade weil er aus einer so niedrigen, „minderwertigen“ Position startet (ein unscheinbarer Regalauffüller aus Michigan, ein widerwilliger Held, der ins Chaos geworfen wird), wirkt sein Weg zur Kompetenz sowohl ergreifend als auch ermächtigend. Wir fiebern mit Ash mit, nicht weil er prädestiniert oder unfehlbar ist, sondern weil wir in seiner Minderwertigkeit einen Funken von uns selbst erkennen und in seinem verzweifelten Streben nach Anerkennung unseren insgeheimen Wunsch, unsere Schwächen zu überwinden.

Indem er seine lähmende Angst überwindet und die erste Nacht überlebt, beweist Ash, dass das Streben von einem „Minus“ zu einem „Plus“ echten Mut hervorbringen kann. Jeder Misserfolg und jeder Verlust spornt ihn an, sich anzupassen und stärker zu werden. In „Armee der Finsternis“ lässt sich Ash, als mittelalterliche Soldaten ihn als minderwertigen Außenseiter verspotten, nicht einschüchtern, sondern improvisiert eine Machtdemonstration, die ihnen mit einem Winchester-Gewehr und viel Prahlerei (die berühmte „Das ist mein