13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tropen

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

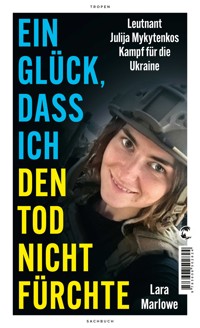

»Solange es Frauen wie Mykytenko gibt, kann man hoffen für die Menschheit.« Sebastian Junger Die bewegende Geschichte der 29-jährigen Ukrainerin Julija Mykytenko, Kommandeurin einer Drohneneinheit an der Front. Seit Beginn des Krieges kämpft sie im Donbas und befehligt die »Hellish Hornets«. Aus einer Reihe von langen Gesprächen mit der Autorin und Journalistin Lara Marlowe entstand das eindringliche Selbstporträt dieser einzigartigen jungen Frau. Julija Mykytenko, 1995 in Kiew geboren, ist studierte Sprachwissenschaftlerin. Während der Maidan Revolution war sie Mitglied des Frauenkommandos und setzte sich für gewaltfreien Widerstand ein. 2016 trat sie der ukrainischen Armee bei. Durch ein russischen Bombardement verlor sie ihren Ehemann. Als im Februar 2022 die russische Invasion begann, meldete sie sich freiwillig. Seitdem kämpft sie für die Freiheit ihres Landes. Julija Mykytenko erzählt von ihrem Alltag als Frau im Krieg, der Zermürbung in den Schützengräben, dem Umgang mit den schwierigen hygienischen Verhältnissen, der Kälte im Winter. Und auch von ihrer schwersten Herausforderung: die Hoffnung nicht zu verlieren. Unermüdlich setzt sie sich dafür ein, ihre Einheit zu schützen, stellt sich schlechten Oberbefehlshabern entgegen oder organisiert Crowdfunding-Kampagnen, um Kleidung, Wärmepads und vor allem neue Drohnen kaufen zu können. Dies ist »Im Westen nichts Neues« für unsere Zeit. Ein Buch über die Schrecken des Krieges ebenso wie über eine furchtlose Frau, die über sich hinauswächst, um das zu schützen, was ihr am meisten bedeutet: die Freiheit und Unabhängigkeit ihres Landes. »Lara Marlowes Buch hat die Intensität eines Dokumentarfilms und den Feinsinn eines Romans. Lesen Sie dieses lebendige, bewegende und eindringliche Buch!« John Banville »Dies ist ein Buch über die ukrainische Seele [...] aus der Erfahrung einer Frau, die mehr gesehen hat, als Sie jemals wissen werden. Es hat mich tief berührt.« Andrey Kurkov »Ein außergewöhnliches Zeugnis von Mut und Courage. [...] Es zeigt die menschlichen Bande, die uns allen Widrigkeiten zum Trotz zusammenhalten.« Colum McCann

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Lara Marlowe

Ein Glück, dass ich den Tod nicht fürchte

Leutnant Julija Mykytenkos Kampf für die Ukraine

Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Ulrike Becker, Sven Dörper und Thomas Wollermann

Tropen

Impressum

Alle Gedichte in diesem Buch, soweit nicht andere Übersetzer genannt werden, hat Irina Bondas, Berlin, aus dem Ukrainischen übersetzt. Der Tropen Verlag dankt für die freundliche Genehmigung zum Abdruck der Übersetzungen« – Kap. I: S. 15: Wassyl Stus, aus »Lagernotizen«, 1981/82. – Kap. II, S. 47 Taras Schewtschenko, »Ode an das Licht«, 1886. – Kap. III., S. 75: Gefreiter der ukrainischen Armee Borys Humenjuk, »Testament«, 2014. – Kap. IV, S. 109: Erich Maria Remarque, »Im Westen nichts Neues«, 1929, Köln, 2014, S. 91 f. – Kap. V., S. 151: Aus dem Volkslied »Die Nacht im Mondschein« Text von Mychajlo Staryzkyj. – Kap. VI, S. 181: Mykola Chwylowyj, »Woodcocks«, 1927. – Kap. VII, S. 221: »Gebete« aus Taras Schewtschenko: Die Haidamaken und andere Dichtungen, aus dem Ukrainischen von Erich Weinert, Verlag Volk & Welt, Berlin 1951. – Kap. VIII, S. 249: Jaryna Tschornohus, »zu rot der fleck«. – Kap. IX, S. 277: Swetlana Alexijewitsch, »Der Krieg hat kein weibliches Gesicht«, Suhrkamp, Berlin 2015, S. 14. – K. X, S. 293: Wassyl Stus, »Ein Glück«, 1972. – Kap. XI, S. 329: François Sureau, »Rede über die Tugend«, 1. Dezember 2023.

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Tropen

www.tropen.de

J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart

Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »How Good It Is I Have No Fear of Dying. Lieutenant Yulia Mykytenko’s Fight for Ukraine.« © Lara Marlowe, 2024 by Head of Zeus Ltd, Bloomsbury Publishing Plc, London

© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44b UrhG vorbehalten

Cover: Zero-Media.net, München, unter Verwendung der Daten des Originalverlags.

Foto: © Leutnant Julija Mykytenko

Gesetzt in den Tropen Studios, Leipzig

Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-608-50282-4

E-Book ISBN 978-3-608-12450-7

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Vorbemerkung der Autorin

I

Die Russen im Anmarsch

Sakytne, ein kleines Dorf im Donbass am Donez, 15. Januar 2024

Wyshnewe, eine Schlafstadt südwestlich von Kyjiw. 4:30 Uhr, 24. Februar 2022

II

Rückkehr nach Butscha

Butscha, 30 Kilometer nordwestlich von Kyjiw, April 2022

Von Kyjiw in die Oblast Donezk, Juni 2022

III

Rückkehr in den Donbass

Oblast Donezk, Sommer 2022

Swaniwka, Oblast Donezk, 9. September 2022

Swaniwka, 28. Dezember 2022

Swaniwka, 1. Januar 2023

IV

Krieg ohne Ende

Swaniwka und Sakytne, Donbass, Januar 2023

Februar 2023

V

Eine ukrainische Kindheit

VI

Weg von Moskau!

Kultury Straße 9, Charkiw, Ostukraine, April 2013

Platz der Unabhängigkeit, am Morgen des 22. Februar 2014

VII

Die Liebe eines Soldaten

12. März 2015

Juni 2016

VIII

Immer

Lasariwka und Klynowe, Juli 2016

Klynowe, 2016

Im Switlodarsker Bogen, 22. Februar 2018

IX

Waffenschwestern

Truppenübungsplatz in der Oblast Charkiw, Mai 2018

X

Mein Vater

Maidan in Kyjiw, 4 Uhr morgens am 30. November 2013

März 2014

Das Dorf Nowi Petriwzi bei Kyjiw, April 2014

29. Mai 2014

Kyjiw, Zentralkrankenhaus, Januar 2020

Sonntag, 11. Oktober 2020

Maidan, 11. Oktober 2020, 3:02 Uhr

XI

Was Mut vermag

Sakytne, ein kleines Dorf am Fluss Donez, Donbass, März 2024

6. März 2024

18. Februar 2024

Kyjiw, 6. Dezember 2022

Anhang

Danksagung

Glossar

Karte der Ukraine

Für alle meine Brüder und Schwestern in der ukrainischen Armee und im Gedenken an meine gefallenen Kameraden und Kameradinnen.

Julija Mykytenko

Der Krieg ist der Vater aller Dinge und der König aller. Die einen macht er zu Göttern, die andern zu Menschen, die einen zu Sklaven, die andern zu Freien.

Heraklit

Vorbemerkung der Autorin

Das Donezbecken, kurz Donbass, liegt auf ukrainischer Seite in den Oblasten Luhansk und Donezk. Der Ausdruck »Oblast«, wörtlich »Gebiet«, bezeichnet im Ukrainischen und Russischen eine größere Verwaltungseinheit.

Russland ist 2014 auf der Krim und im Donbass einmarschiert und hat am 24. Februar 2022 eine groß angelegte Invasion der Ukraine gestartet.

I

Die Russen im Anmarsch

Sein Schicksal wählt man nicht …

Man nimmt es an, wie es auch sei.

Und nimmt man es nicht an,

dann wählt es einen gewaltsam.

Wassyl Stus, aus »Lagernotizen«, 1981/82

Sakytne, ein kleines Dorf im Donbass am Donez, 15. Januar 2024

Am Abend zuvor hatte ich meiner vordersten Gruppe den Befehl erteilt, ihren Unterstand aufzugeben. Sie lagen seit 24 Stunden unter Feuer und konnten nicht einmal eine Drohne starten, um herauszufinden, von wo wir beschossen wurden. Es hatte keinen Sinn, sie dort weiter ausharren zu lassen. Beladen mit Drohnen und Laptops, Funkgeräten, Munition und Sturmgewehren stapften sie wie Lasttiere fünf Kilometer durch die Dunkelheit ins Basislager. Bei der Ankunft verloren sie nicht viele Worte, das tun Soldaten selten.

Ich sagte ihnen, sie sollten sich schlafen legen. Wir wollten noch in derselben Nacht losziehen und einen neuen Unterstand ausheben, der, einen Kilometer vom vorigen entfernt, ihnen bessere Deckung bieten konnte. Später, wenn ich mich überzeugt hätte, dass wir die neue Position halten konnten, sollte er dann auch mit Holz ausgekleidet und mit Vorräten bestückt werden, um ihn für die Drohnenpiloten halbwegs komfortabel zu machen.

In der Zwischenzeit ist unser Frontabschnitt praktisch blind. Die Russen, diese hinterhältigen Mistkerle, werden weiter vorrücken. Genau wie wir setzen sie nur ausnahmsweise Panzer und gepanzerte Fahrzeuge ein, die leichte Beute für Drohnen sind. Der technische Ausdruck für eine Drohne lautet UAV, Unmanned Aerial Vehicle, aber wir bezeichnen sie einfach als »Vögel«.

Ich befehlige einen Drohnenaufklärungszug mit 25 Soldaten. Meine Drohnen sind meine Babys. Wir hatten schon mal 50 oder ein paar mehr. Ab und zu wird eine Drohne abgeschossen oder auf ein Selbstmordkommando geschickt. Niemand kann sich die langen Seriennummern merken, daher geben wir unseren Drohnen Namen.

Wenn ich den Jungs erzähle, dass Bonnie abgestürzt ist oder Clyde, dann wissen sie, welche Drohne ich meine. Die kleinen heißen Joy oder Dream oder Bars, was auf Ukrainisch Schneeleopard bedeutet. Eine habe ich Jane getauft, nach meiner Lieblingsautorin Jane Austen.

Die Russen mussten ihre Strategie ändern. Wir auch. Ihre Drohnen und Minenfelder waren ein wesentlicher Grund für das Scheitern unserer Gegenoffensive im Jahr 2023. Mit einer Drohne gewinnt man Überblick. Wir haben in einer Hausruine eine Werkstatt eingerichtet, in der unsere Jungs Sprengladungen an FPVs anbringen. FPV heißt First Person View, was bedeutet, dass die Drohne mit einer Kamera ausgestattet ist und mittels einer Videobrille praktisch aus der Sicht eines Piloten ferngesteuert wird. Mit solch einer 500-Dollar-Drohne kann man einen Panzer zerstören, der Millionen gekostet hat. Das ist eine Revolution der Kriegsführung, die erst wieder vom Schlachtfeld verschwinden wird, wenn es den Russen oder uns gelingt, die Dinger mit elektronischen Gegenmaßnahmen lahmzulegen oder zuverlässig per Laser abzuschießen. In der elektronischen Kriegsführung haben die Russen derzeit die Oberhand, was mir große Sorge bereitet. Unsere Kommandeure sagen, wir könnten vorrücken, sobald wir Luftunterstützung durch die F-16-Kampfjets bekommen, die uns die NATO versprochen hat. Mag sein. Bis dahin ist Lowtech Trumpf.

Die Front sei festgefahren, heißt es überall, aber das stimmt nicht. Die Russen kommen: Langsam, aber sicher und unerbittlich rücken sie an unseren Frontabschnitt bei Lyman vor, und das seit Monaten. Nachts schicken sie kleine Trupps los, die hauptsächlich aus Sträflingen, Männern mit geringer Qualifizierung oder ukrainischen Separatisten bestehen, mithin aus Leuten, die sie für entbehrlich halten. Manchmal sind es nur zwei oder drei Soldaten, im Höchstfall 20. Wir sehen sie im Gänsemarsch durch das Niemandsland zwischen den Linien schleichen, den Blick wie Zombies stur geradeaus gerichtet, selbst wenn wir auf sie feuern. Nach 100 Metern bleiben sie stehen, heben ein Schützenloch aus und verharren dort. Nach und nach sickern weitere ein, die die Stellung verstärken, bis sie in der Lage sind, einen Angriff zu starten. Sobald sie das tun, eröffnen wir das Feuer auf sie. Dadurch können die Drohnen der Russen unsere getarnten Stellungen ausmachen, und sie antworten ihrerseits mit Artillerie. Wir feuern zurück, aber wir müssen sparsam mit unseren Granaten umgehen. Auf jedes unserer Geschosse entgegnen die Russen mindestens fünf.

Die Einheiten östlich und westlich von uns haben bereits Verluste erlitten. Auch uns drohen Verluste. Gestern wurde unser Basislager, das eigentlich nur ein zerstörtes Dorf in der Oblast Donezk an der Grenze zur Oblast Luhansk ist, mit einem Mehrfachraketenwerfer des Typs BM-27 Uragan beschossen. Eine Rakete schlug in der Unterkunft auf der anderen Straßenseite ein, zum Glück gab es keine Verwundeten. Heute Morgen um fünf explodierte eine Lancet-Kamikazedrohne vor unserem halb zerstörten Gebäude. Die Russen hatten es auf unsere Panzer abgesehen, aber die Drohne flog zu kurz, und der Schaden beschränkte sich auf kaputte Scheiben in unseren Allradfahrzeugen und Armeelastwagen.

In unserem Frontabschnitt wird bald der Durchbruch erfolgen, so meine Erwartung. Wieder einmal werden wir dann alles zusammenpacken und uns zurückziehen müssen, so wie schon letztes Jahr, als die Wagner-Söldner von Soledar in Richtung unseres damaligen Basislagers in Swaniwka vorrückten. Bleiben wir, schießt ihre Artillerie uns in Stücke.

Ich bin Oberleutnant Julija Mykytenko, Ukrainerin, 28 Jahre alt. So sieht zurzeit und in absehbarer Zukunft mein Leben aus. Ich versuche, nicht getötet zu werden und meine Männer zu beschützen, während die russischen Streitkräfte sich Stück für Stück den Donbass einverleiben.

Lassen Sie mich erzählen, wie es dazu gekommen ist.

Wyshnewe, eine Schlafstadt südwestlich von Kyjiw. 4:30 Uhr, 24. Februar 2022

Die erste Explosion reißt mich aus dem Halbschlaf. Einen Moment lang glaube ich, wieder im Osten der Ukraine zu sein. Den Lärm versuche ich, als gewöhnlichen Artilleriebeschuss abzutun. Zwei Jahre an der Front im Donbass haben mich gelehrt, ihn wie schlechtes Wetter hinzunehmen. Den Impuls, aus dem Bett zu springen, ignoriere ich, drehe mich um und ziehe mir das Kissen über den Kopf. Mein Geist und mein Körper sind in Watte gehüllt. Eine Explosion folgt der nächsten. Die Wohnung meiner Mutter Tamara, mein Zuhause seit meinem neunten Lebensjahr und immer noch mein ständiger Wohnsitz, liegt in der Nähe von Hostomel und Schuljany, den zwei Flughäfen außerhalb von Kyjiw, die die Russen bombardieren.

Ich schlüpfe in den Bademantel und tappe ins Wohnzimmer. Tamara ist auch schon wach. Wir umarmen uns müde.

»Es geht los«, sage ich.

»Ja, sieht ganz so aus«, antwortet sie. »Ich mach uns einen Kaffee.«

Meine Familie hat schon viel zu viel mitgemacht, als dass wir jetzt in Panik verfallen würden. Tamara ist Psychotherapeutin; auch in schwierigen Situationen hat sie gelernt, Ruhe zu bewahren.

Wir machen die Heizung an, lassen uns in Bademänteln auf dem Sofa nieder und kleben am Fernseher. Krieg ist etwas, was man eher mit den Ohren als mit den Augen wahrnimmt. Unsere Wohnung liegt im Erdgeschoss. Flugzeuge, die die Flughäfen bombardieren, können wir nicht sehen, aber hören. Die Morgendämmerung hat noch nicht begonnen. Es herrscht Dunkelheit, die sich bei jeder Explosion in fahles Grau verwandelt. Die Russen greifen Hostomel mit Marschflugkörpern an, denen umgehend die Kampfhubschrauber folgen.

Hostomel verfügt über eine sehr lange Start- und Landebahn, die auch für die größten Transportflugzeuge geeignet ist. Die Russen beabsichtigen, auf dem Flughafen eine Luftbrücke für ihren Angriff auf Kyjiw einzurichten. Die Ukrainer machen die Landebahn unbrauchbar und töten am ersten Tag etwa 300 russische Fallschirmjäger. Am folgenden Tag werden die Russen Hostomel und die umliegenden Dörfer einnehmen, womit sie dann nur noch wenige Kilometer von unserem Haus entfernt stehen.

»Sollen wir rauf aufs Dach gehen, Mama? Vielleicht können wir die Bombardierung sehen.«

»Bist du verrückt! Wir müssen Switlana und deinen Bruder anrufen und beratschlagen, was wir nun tun.«

Meine Tante Switlana ist 67 Jahre alt, zehn Jahre älter als Tamara, und lebt in der Nähe eines Militärstützpunkts bei Tschernihiw, 140 Kilometer nördlich von uns. Die Russen rücken von dort über die nach Belarus führende Fernstraße nach Kyjiw vor.

»Hier ist es unerträglich laut«, klagt Switlana am Telefon. Wir hören die Explosionen im Hintergrund.

»Ab in den Keller, Titka Switlana«, sage ich zu ihr unter Verwendung des ukrainischen Kosenamens Titka für »Tante«. In meinen fünf Jahren in der ukrainischen Armee habe ich mir einen Kommandoton angewöhnt, besonders unter Beschuss.

Switlana ist störrisch. »Nein, auf keinen Fall. Ich bin schon alt, ich habe keine Angst vor dem Tod.«

»Bitte, Titka. Wenn du schon nicht in den Keller gehst, dann wenigstens ins Badezimmer, damit du zwei Mauern zwischen dir und den Explosionen hast.«

Anschließend rufen wir Bohdan an, meinen jüngeren Bruder. Er lebt in Lasariwka, etwa 80 Kilometer westlich von uns in der Oblast Schytomyr, in der Backstein-Datscha, die Ljuba, unserer verstorbenen Großmutter väterlicherseits, gehörte.

»Im Moment ist es hier noch ruhig«, sagt Bohdan. »Wenn die Russen kommen, plündern sie garantiert den Laden, aber da lässt sich nichts machen. Jetzt haben wir jedenfalls noch genug zu essen. Was habt ihr vor? Kommt doch zu mir nach Schytomyr. Ich denke, ich werde mich der Territorialverteidigung anschließen. Was sagst du dazu?«

»Bohdan, die brauchen Leute mit militärischer Erfahrung«, antworte ich. »Du bist erst 22 und weißt nicht mal mehr, wie man ein Gewehr hält. Ich glaube, die können mit dir nichts anfangen.«

»Ich habe 2014 ein paar Monate Kadettenausbildung gemacht«, erwidert Bohdan zerknirscht. »Ich werd’s versuchen. Was ist mit dir, Schwesterherz?«

Ich erkläre meinem Bruder, dass ich Tamara bitten werde, mich zum Rekrutierungsbüro zu fahren, sobald die Bombardierung nachlässt. Noch im selben Moment, als mir klar wurde, dass das die große Invasion ist, wusste ich auch, was mein verstorbener Mann und mein Vater in dieser Situation von mir erwarten würden.

Leise Stimmen streiten in meinem Kopf. Das wird noch gefährlicher als beim letzten Mal. Du könntest mit Tamara bei Bohdan in Lasariwka wohnen. Das wäre für die beiden eine große Hilfe, und die Armee würde gar nicht merken, dass du diesmal nicht dabei bist. Aber eine andere Stimme ist stärker. Du bist Offizierin. Du warst auf der Militärakademie. Du hast langjährige Erfahrung. Glaubst du, du kannst damit leben, wenn du dich jetzt nicht freiwillig meldest?

Wir gehen in die Küche, im Hintergrund läuft das Radio.

»Das wird ein langer Tag«, sage ich zu Tamara. »Am besten frühstücken wir erst einmal. Danach könntest du mich zum Rekrutierungsbüro in Swjatoschyn fahren. Ich packe schon mal ein paar Sachen zusammen. Am besten, du packst auch und fährst zu Bohdan in die Datscha. Vielleicht kannst du ihm helfen, wenn die Russen kommen, die werden sicherlich nach jungen Männern suchen. Wenn sie Kyjiw einnehmen, wird es ziemlich brenzlig. Dann bist du auf dem Land besser aufgehoben. Nimm alle Familiendokumente mit – Geburts- und Sterbeurkunden, Bankpapiere, Besitzurkunden. Pack saubere Unterwäsche, warme Kleidung und alles an Medikamenten ein, das vielleicht nötig sein könnte.«

Auch Tamara stört sich nicht daran, wie ich sie herumkommandiere. »Und was mache ich mit den Katzen?«, fragt sie. Unsere drei Miezen heißen Choma, Ryschyj und Symirotschka.

»Die nimmst du auch mit. Ich weiß doch, dass du dich nicht von ihnen trennen kannst, außerdem sorgen sie für Entspannung, wenn es stressig wird. Denen wird es da draußen auf dem Land gefallen. Auch für die Katzen ist es bei Bohdan besser als hier in Kyjiw.«

Im Donbass macht es mich immer traurig, all die halb verhungerten Haustiere in den verlassenen Dörfern zu sehen. Khoma und Symirotschka habe ich 2018 von dort mitgebracht. Ryschyj ist uns in Wyschnewe zugelaufen. Sie sind alle drei von der Straße aufgelesen. Als ich dann im Juni 2022 an die Ostfront zurückkehre, adoptiere ich ein schwarz-weißes Katerchen namens Willi. Er lebt mit meinem Zug in unserem halb zerschossenen Haus im Basislager. Wenn ich anderswo im Einsatz oder im Urlaub bin, kümmern sich meine Jungs um ihn. Das habe ich ihnen ausdrücklich befohlen.

Während Tamara und ich die Vorbereitungen für unsere Abreise treffen, laufen im Radio und Fernsehen pausenlos Auszüge aus zwei Reden. Präsident Wolodymyr Selenskyj, der über die unmittelbar bevorstehende Invasion informiert war, hatte noch in der Nacht eine kurze, emotionale Ansprache an das russische Volk aufgezeichnet. Putin habe sich geweigert, seine Anrufe entgegenzunehmen, berichtet der ukrainische Präsident. Die Angriffe, deren Detonationen wir nun hören, seien »der Beginn eines großen Krieges auf dem europäischen Kontinent«, erklärt er.

In einer weiteren Ansprache, die er an diesem 24. Februar 2022 hält, erinnert Selenskyj eindringlich an Winston Churchill und sagt, die Explosionen seien »der Klang eines neuen Eisernen Vorhangs, der herabfällt und Russland von der zivilisierten Welt abschottet.« In einer Videokonferenz am Abend erklärt er den europäischen Staats- und Regierungschefs: »Dies könnte das letzte Mal sein, dass Sie mich lebend sehen.«

Sollte Russland versuchen, den Ukrainerinnen und Ukrainern ihr Land zu entreißen, so warnt Selenskyj, »werden wir uns verteidigen. Nicht angreifen, sondern uns verteidigen. Und wenn ihr uns angreift, werdet ihr unsere Gesichter sehen, nicht unsere Rücken, sondern unsere Gesichter.«

Diese »Katastrophe«, führt Selenskyj weiter aus, werde einen sehr hohen Preis fordern, sie werde die Menschen in Russland ihr Geld, ihren Ruf, ihre Lebensqualität, ihre Freiheit kosten. Vor allem aber, so sagt er, werden sie ihre Angehörigen und sich selbst verlieren. Er betont, die Ukraine stelle keine Bedrohung für Russland dar, und erwähnt die Verletzung des Budapester Memorandums.

Die unabhängige Ukraine unterzeichnete dieses Memorandum 1994, ein Jahr vor meiner Geburt. Russland, die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, China und Frankreich versprachen, die Sicherheit der Ukraine zu garantieren, wenn sie ihre Atomwaffen aufgibt. Und nun ist die groteske Situation eingetreten, dass Russland, ein Garant für unsere Sicherheit, unser Land überfallen hat. Dieser Vertrag ist das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben wurde. Als Russland 2014 auf der Krim und im Donbass einmarschierte, rührte die NATO keinen Finger. Auch jetzt erwarte ich nicht viel von ihr. Das ist wirklich traurig. Die Länder der Welt können nur zu einem Schluss kommen: Hast du Atomwaffen, legt sich niemand mit dir an. Gibst du Atomwaffen auf, wirst du erobert.

Selenskyj appelliert an die Bürger der Russischen Föderation, ihrem Präsidenten zu sagen, er solle »jetzt aufhören, bevor es zu spät ist.« Doch es ist bereits zu spät.

Nun ist Putin an der Reihe. Immer wieder scheint er dieselbe Rede zu halten. Weitschweifig und ausführlich hatte der russische Diktator bereits am 12. Juli 2021 erklärt, die Ukraine gäbe es eigentlich gar nicht, das sei eine reine Erfindung Lenins. Ähnliches hatte er drei Tage zuvor geäußert. Seine Botschaft ist stets dieselbe: Die Ukraine und Russland, das ist ein Land, ein Volk. Russland habe viel für die Ukraine getan, aber die Ukrainer hätten sich als undankbar erwiesen. Die Bolschewiken, Stalin und der Westen hätten Russland die Ukraine entrissen. Und nun benutze die NATO die Ukraine, um Russland zu bedrohen. Russland sei hier das Opfer, nicht der Aggressor.

Putins Rede, die viel länger ist als die von Selenskyj, klingt wie aus einer überwundenen Epoche. An diesem Morgen beschäftige ich mich nicht lange mit ihr, erst später, an einem ruhigeren Tag, rufe ich sie von der Website des Kremls ab.

Etwa ein Drittel seiner Rede widmet Putin angeblichen Verfehlungen der USA und des Westens. Putin steigt stets tief in die Geschichte ein. Allerdings kaum in die tatsächliche Geschichte, eher in seine verzerrte Sicht der Vergangenheit. Er lamentiert über die Bombardierung Belgrads im Jahr 1999, die Invasion des Irak im Jahr 2003, die Unterstützung der USA für den Aufstand gegen den syrischen Diktator Baschar al-Assad in den 2010er-Jahren und den Sturz des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi.

30 Jahre lang, so Putin, habe sich Russland bemüht, mit der NATO zu einem fairen Abkommen über die Sicherheit in Europa zu kommen. »Wir sahen uns ständig entweder mit zynischen Täuschungen und Lügen oder mit Druck und Erpressungsversuchen konfrontiert, während das Nordatlantische Bündnis trotz unserer Proteste und Bedenken ständig expandierte.« Er sei hier die geschädigte Partei. »Was ist die Erklärung für diese verächtliche und herablassende Haltung«, fragt er, »gegenüber unseren Interessen und unseren absolut legitimen Forderungen?«

Es stimmt, dass 14 Staaten, die aus dem Zerfall der Sowjetunion und des Warschauer Paktes hervorgingen, inzwischen NATO-Mitglieder sind und das Nordatlantische Bündnis 2008 Georgien und der Ukraine Beitrittsaussichten für die Zukunft eröffnet hat. In derselben Rede behauptet Putin jedoch, die Unabhängigkeit der postsowjetischen Staaten zu respektieren. Wenn diese Länder nun bestrebt sind, sich unter die Fittiche der NATO zu begeben, dann liegt das an ihrer jahrhundertelangen Erfahrung mit dem russischen und sowjetischen Imperialismus.

Ohne genauere Ausführungen erinnert Putin an das Versprechen, das der amerikanische Außenminister James Baker Michail Gorbatschow nach dem Mauerfall gegeben hat: Wenn die sich auflösende Sowjetunion die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland zuließe, werde sich die NATO »nicht einen Zoll« nach Osten bewegen. »Sie haben uns getäuscht … sie haben uns hereingelegt«, sagt Putin. »Wo bleiben hier Gerechtigkeit und Wahrheit? Alles nur Lüge und Heuchelei.«

Putins Hauptargument läuft auf die Formel »Die NATO hat mich dazu gezwungen« hinaus. So absurd es für die Ukrainer klingt, Putin findet damit überall in der Welt Zustimmung, auch in weiten Bevölkerungsteilen westlicher Staaten, deren Regierungen die Ukraine unterstützen.

»Jede weitere Ausdehnung der Infrastruktur des Nordatlantischen Bündnisses und die anhaltenden Bemühungen, auf ukrainischem Gebiet militärisch Fuß zu fassen, sind für uns inakzeptabel«, so Putin weiter. Er beansprucht ein Vetorecht gegen ein Bündnis der Ukraine mit einer anderen Macht als Russland. »Das Problem ist, dass in den an Russland angrenzenden Gebieten, die, wie ich anmerken muss, historisch gesehen unser Land sind, ein feindliches ›Anti-Russland‹ Gestalt annimmt. Es wird vollständig von außen kontrolliert und bemüht sich intensiv, NATO-Streitkräfte anzulocken und mit modernsten Waffen aufzurüsten.«

Man beachte die Formulierung »historisch gesehen unser Land«. Putin weigert sich, die Unabhängigkeit der Ukraine zu akzeptieren, und will nicht anerkennen, dass die Ukraine den Beitritt zur NATO mindestens so sehr anstrebt, wie die NATO ihre Aufnahme wünscht. Eine Änderung der ukrainischen Verfassung im Jahr 2019 erhob den Beitritt zur NATO und zur Europäischen Union zu unserem wichtigsten außenpolitischen Ziel.

Keine Rede Putins kommt ohne Erwähnung des Großen Vaterländischen Kriegs aus, wie die Russen den Kampf gegen Hitlerdeutschland von 1941 bis 1945 nennen. Dreimal wiederholt er, dass Russland in der Ukraine im Kampf gegen Nazis stehe. Schließlich droht er mit dem Einsatz von Atomwaffen.

»Das heutige Russland ist und bleibt eine der größten Atommächte«, erklärt Putin, als ob irgendjemand daran gezweifelt hätte. »Außerdem verfügt es über einen beachtlichen Vorsprung bei verschiedenen hochmodernen Waffensystemen. Unter diesen Voraussetzungen sollte niemand daran zweifeln …, dass jedem potenziellen Aggressor die Niederlage und schreckliche Konsequenzen sicher sind, sollte er unser Land direkt angreifen … Wer auch immer versucht, sich uns in den Weg zu stellen oder … unser Land und unser Volk zu bedrohen, der muss wissen, Russland wird umgehend zum Gegenschlag ausholen, und zwar mit Folgen, wie er sie in seiner Geschichte noch nie erlebt hat.«

Wie er sie in seiner Geschichte noch nie erlebt hat. Man weiß nicht, ob man lachen oder vor Angst zittern soll.

Russlands Überleben, so Putin, hängt davon ab, ob es gelingt, die Ukraine wieder auf ihren früheren Status als russische Kolonie oder Satelliten zu reduzieren. »Für unser Land ist das eine Frage von Leben und Tod, eine Frage unserer historischen Zukunft als Nation. Das ist keine Übertreibung. Das ist eine Tatsache. Ganz konkret werden hier unsere Interessen bedroht, es geht um die Existenz unseres Staates und seine Souveränität … Russland kann sich nicht sicher fühlen, sich nicht entwickeln und nicht bestehen, solange es einer ständigen Bedrohung ausgesetzt ist, die vom Gebiet der heutigen Ukraine ausgeht.«

Minuten nach der Übertragung der Rede lässt Putin mehr als 150 Marschflugkörper und ballistische Raketen von Land- und Seestützpunkten sowie Flugzeugen auf ukrainische Städte abfeuern. Und sagt dann, wir würden ihn bedrohen.

Zweimal spricht Putin von einem »Völkermord«, der an der russischsprachigen Bevölkerung im Donbass verübt werde. Die Vorstellung, die Ukraine hätte einen »Völkermord« begangen, weil sie sich 2014 der Invasion und Besetzung eines erheblichen Teils ihres Landes durch die ehemalige Kolonialmacht widersetzte, ist besonders absurd. Ich bin vor Ort gewesen. Während meiner Jahre im Osten der Ukraine habe ich erlebt, wie eine Minderheit von korrupten, verbrecherischen, von Russland unterstützten Separatisten meine Waffenbrüder gefoltert und getötet hat.

Putin bemäntelt seinen Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen mit juristischen Fachausdrücken. Zu seiner Rechtfertigung beschwört er das Recht auf Selbstverteidigung, das in Artikel 51 der Charta verankert ist. Er beruft sich auf ein Hilfsersuchen der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk, mithin auf die Marionettenregime, die er selbst im Donbass errichtet hat.

Immer wieder streut er die Drohung mit Atomwaffen in die verdrehten Gedankengänge seines Putinsprechs ein. Der Ernst der Lage und der Orwellsche Touch seiner Invasionsrede sind so groß, dass ich mich ausnahmsweise überwinde, seinem Geschwätz zu folgen. »Es ist nicht unser Plan, ukrainisches Gebiet zu besetzen. Wir haben nicht die Absicht, irgendjemandem etwas mit Gewalt aufzuzwingen … Freiheit ist der Leitstern unserer Politik.« Er will »die Kultur und Werte« der russischen Geschichte aufrechterhalten, während er Ukrainerinnen und Ukrainer tötet. »Wahrheit und Gerechtigkeit auf unserer Seite zu haben, das ist es, was uns wirklich stark macht«, nimmt er für die Russen in Anspruch.

Russland startet überall Angriffe auf die Ukraine und fällt vom Norden, wo die Grenze zu Belarus liegt, vom Süden über die Krim und vom Osten aus Russland ins Land ein. Wir müssen befürchten, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann die russischen Streitkräfte Kyjiw erreichen.

Mit Tagesanbruch werden die Abstände zwischen den Detonationen größer. Gegen acht Uhr sage ich Tamara, es sei Zeit aufzubrechen. Ich hänge mir meine Erkennungsmarke um, die zusammen mit dem Ehering meines gefallenen Mannes Illja und meinem eigenen an einer Kette baumelt. Dann packe ich einen Seesack mit mehreren Garnituren Thermounterwäsche, weil es sehr kalt ist, Uniform, Waschzeug, Zahnpasta, Toilettenpapier und meinen Schlafsack.

Bald stecken wir in einem gigantischen Stau. Hunderttausende versuchen, Kyjiw in Richtung Westen zu verlassen. Die erste Rede von Selenskyj nach dem Überfall wird kurz vor neun Uhr im Radio übertragen.

»Heute hat Putin einen Krieg gegen die Ukraine und gegen die gesamte demokratische Welt begonnen«, sagt Selenskyj. »Er will unser Land und alles, was wir aufgebaut haben, zerstören. Aber wir wissen um die Stärke des ukrainischen Volkes. Ihr seid unbezähmbar. Ihr seid Ukrainer.«

»Man kann von Selenskyj halten, was man will, reden kann er«, meint Tamara. Ihre Augen suchen den Horizont nach Flugzeugen und Raketen ab.

»Schön, dass Selenskyj seinen Kampfgeist gefunden hat«, sage ich zu meiner Mutter. »Aber er ist ein Opportunist. Er ist nicht unschuldig an dieser Katastrophe. Die Armee ist nicht vorbereitet, weil er seinen Präsidentschaftswahlkampf mit dem Versprechen geführt hat, den Krieg im Donbass zu beenden.«

Später wird berichtet, dass Selenskyj auf das Angebot der Briten und Amerikaner, ihn auszufliegen und eine Exilregierung zu bilden, antwortete: »Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit.« Im Westen ist man überzeugt, es sei Selenskyj gewesen, der das Land aufgerüttelt und vor der Kapitulation bewahrt habe. Ich denke, wir hätten auch gekämpft, wenn er das Land verlassen hätte. Die Ukrainer haben eine anarchische, rebellische Ader. Im Unterschied zu den Russen sind wir Individualisten. Wir wissen, wie man die Initiative ergreift. Das ist unsere größte Stärke. Wir verlassen uns nicht auf das, was die Regierung tut. Das Land wäre nicht zusammengebrochen.

»Wie fühlst du dich jetzt?«, fragt Tamara. Auf dem Weg zum Rekrutierungsbüro stecken wir im Stau. Früher hat sie Bohdan und mich oft bestraft, wenn wir mit schlechten Noten nach Hause kamen, aber das war eben die damals übliche Erziehung. Heute tut es ihr leid. Seit sie Psychotherapeutin geworden ist, geht Tamara mehr darauf ein, wie es uns geht und was wir denken. Das hat unser Verhältnis verbessert. Meine Mutter ist heute meine Vertraute, auch wenn wir nur selten Gelegenheit haben, uns einmal richtig auszusprechen.

»Ehrlich gesagt, ich bin erleichtert«, antworte ich.

»Wie meinst du das?«

Ich erkläre meiner Mutter, dass es für mich die Dinge klarer macht und dass ich in den sechs Monaten, seit ich aus der Armee ausgeschieden bin, eine schwere Zeit hatte. Ich wusste gar nicht mehr, wie es ist, als Zivilistin zu leben. Ich bin direkt nach der Universität zur Armee gegangen. Jahrelang sehnte ich mich nach einfachen Dingen wie Einkäufe zu machen, mich zu schminken, ein Bad zu nehmen, in Restaurants zu gehen. Aber als ich dann wieder im Zivilleben stand, kam mir das alles auf einmal belanglos und sogar fremd vor. Niemand konnte mich verstehen. Ich hatte Sehnsucht nach meinen Waffengefährten und wahrscheinlich auch nach dem Nervenkitzel der Front. Im Donbass ist alles entweder schwarz oder weiß. Dagegen wirkt das Zivilleben grau. Ich fühlte mich unsicher, als wäre ich auf einmal blind geworden und müsste mit dem Stock nach meinem Weg tasten.

Dabei hatte nach meiner Verabschiedung aus der Armee alles so gut angefangen. Ich flog mit meinem damaligen Freund Mykyta für eine Woche auf die griechische Insel Zakynthos. Bisher war ich nur beruflich außerhalb der Ukraine gewesen. Das war mein erster richtiger Urlaub im Ausland. Bei der Armee musste ich für alles vorher eine Genehmigung einholen und hinterher darüber einen Bericht schreiben. Plötzlich war das nicht mehr nötig. Ich war frei und konnte tun und lassen, was ich wollte. Mykyta und ich mieteten ein Auto und erkundeten die Insel. Ich war glücklich …

Plötzlich frage ich mich, ob bei Mykyta alles in Ordnung ist. Er ist auf der Militärakademie in Lwiw, die möglicherweise von den Russen ins Visier genommen wird.

Ich schicke ihm eine SMS. »Alles klar bei dir?« Wir haben uns am Kyjiwer Militärlyzeum Iwan Bohun kennengelernt, wo ich nach dem Tod meines Mannes den ersten Zug führte, der nur aus Soldatinnen besteht. Eine Weile war es richtig ernst zwischen uns, wir standen uns sehr nahe.

»Von Sirenengeheul geweckt«, schreibt Mykyta zurück. »Lage derzeit okay, aber angespannt. Und bei dir?«

»Tamara fährt mich gerade zum Rekrutierungsbüro. Ich will zurück in den Donbass. Später mehr. Alles Liebe, Julija.«

»So. Das wär erledigt«, sage ich laut. »Mykyta ist ein netter Kerl, aber er ist einfach zu jung für mich … Wir haben’s immerhin versucht.«

»Liebst du ihn?«

»Ich glaub nicht, Mama. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nach Illja überhaupt noch mal jemanden lieben kann.«

»Lass dir Zeit«, sagt sie.

Es bedurfte offenbar erst dieser groß angelegten Invasion, um mir darüber klar zu werden, dass es mit Mykyta vorbei ist. Es gab keine dramatische Trennung. Wir hatten uns einfach auseinandergelebt. Der Krieg liefert nun den Anlass, einen Schlussstrich zu ziehen. Er versteht, dass ich andere Prioritäten habe, und er akzeptiert es. Wir sind Freunde geblieben. Mykyta ist inzwischen Leutnant, so wie ich, in einer neu aufgestellten Brigade in Kyjiw. Manchmal kontaktiert er mich und stellt Fragen, wie man dies oder jenes im Dienst regelt oder wie man sich als Kommandeur verhalten soll. Ich habe mehr Erfahrung als er, und ein wenig Unterstützung und Rat kann er gut gebrauchen.

Als ich aus Griechenland zurückkam, geriet ich in eine Depression. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ich war aus dem Militär ausgeschieden, weil ich die Behörden, den Präsidenten und den Verteidigungsminister nicht mochte. Als ich zwischen 2016 und 2018 im Donezk diente, hatten wir nie genug Munition. Ich erinnere mich noch gut an jenen letzten Winter, als mein Kommandeur schimpfte: »Wir werden mit Granaten und Bomben belegt. Wir haben nichts, um zurückzufeuern. Denken die, wir sollen Schneebälle werfen?«

Nachdem Selenskyj im Oktober 2019 die Steinmeier-Formel unterzeichnet hatte, bezahlte die Regierung die Soldaten sogar dafür, nicht auf die Russen zurückzuschießen. Das Papier war ein Folgeabkommen zu den Vereinbarungen Minsk I und II, ausgearbeitet vom damaligen deutschen Außenminister Frank-Walter Steinmeier, dem heutigen deutschen Bundespräsidenten.

Die Steinmeier-Formel sah vor, dass jeder, der sich nicht wehrte, eine Prämie von 5000 Hrywni zusätzlich zum Sold erhielt. Die Militärs waren aufgebracht. Unser Verteidigungsminister, Generalleutnant Andrij Taran, verhielt sich in meinen Augen in klassisch sowjetischer Manier. Er agierte von oben herab, ohne Kommunikation. Ich hatte den Eindruck, dass er und seine Leute die Armee quasi aushöhlten. Es war wie ein Rückfall in die prorussische Zeit vor der Revolution von 2014, als Janukowitsch mit seiner Partei der Regionen am Ruder war. Wie Tato fürchtete auch ich, dass die Ukraine wieder unter das Joch Russlands geraten könnte.

Mein Vater oder Tato, Papa auf Ukrainisch, hieß Mykola. Er starb 2020. Seit der Scheidung meiner Eltern sind nun 22 Jahre vergangen. Ein guter Ehemann war Mykola ihr sicher nicht gewesen, doch Tamara hat nie einen anderen Mann gekannt, und sie sprach niemals schlecht von ihm. Meistens schweigt sie einfach, wenn sein Name fällt.

»Manchmal frage ich mich, ob ich eine Veranlagung zur Depression von Tato geerbt habe«, sage ich zu Tamara. »Vielleicht wurde sie durch meine Erlebnisse im Donbass ausgelöst, oder durch den Tod von Illja und Tato. Auf einmal war ich ganz allein in deiner Wohnung, du warst mit irgendeinem internationalem Psychotherapieprojekt in der Westukraine beschäftigt. Mykyta ging als Kadett auf die Militärakademie zurück. Ich wusste nicht, was ich nach fünf Jahren Dienst tun sollte. Ich hatte mich an das Leben in der Armee und an strenge Regeln gewöhnt. Plötzlich musste ich Entscheidungen treffen und mir einen Job suchen, damit war ich völlig überfordert. Mir ging es wirklich dreckig. Um ehrlich zu sein, ich hatte Suizidgedanken.«

»Oh, Julija! Warum hast du mich nicht angerufen?« Tamara ist bestürzt. Eine Träne rollt ihr über die Wange, die erste, die ich an diesem schrecklichen Tag sehe.

»Mach dir keine Gedanken, inzwischen geht’s mir gut. Du warst eben beschäftigt, ich musste da allein durch. Es hat auch nicht lange gedauert, nur ein, zwei Monate.« Geholfen hat mir, dass ich im Oktober letzten Jahres einen Job bei Veteranius gefunden habe, einer Vereinigung, die Soldaten hilft, sich wieder ins Zivilleben einzugliedern. Das holte mich aus meiner Depression heraus. Die Arbeit machte mir Spaß, und es war fast so, als wäre ich immer noch in der Armee. Ich war zwar Zivilistin geworden, hatte aber irgendwie noch Kontakt zum Militär.

Tamara ist mit ihren Gedanken mehr bei den aktuellen Problemen. »Wie soll das nur alles weitergehen«, seufzt sie. »Keiner weiß es, Putin nicht, Selenskyj nicht und wir schon gar nicht. Du und Bohan, ihr seid alles, was ich habe, ich möchte, dass ihr in Sicherheit seid. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, dass du wieder zur Armee gehst.«

»Kann ich verstehen. Aber ich kann nicht anders. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich mich nicht melden würde. Ich habe so etwas erwartet, der Konflikt war ja bestenfalls eingefroren.«

Trotz seiner Kompromissbereitschaft war es Selenskyj nicht gelungen, Frieden mit Russland zu schließen. Sechs Monate nach seiner Wahl brachte er eine mögliche Autonomie des Donbass ins Spiel, doch dazu fehlte ihm die politische Unterstützung. Unter den Soldaten herrschte großer Unmut, dass er im Einklang mit der Steinmeier-Formel einwilligte, einige ukrainische Stellungen aufzugeben, ohne dass die Russen entsprechende Zusagen einhielten. Dann kündigte er an, die Wehrpflicht abschaffen zu wollen, und dass ukrainische Soldaten nicht auf Beschuss durch die Russen antworten sollten, um sie nicht zu provozieren. Ich hatte keine Zweifel daran, dass Putin dies als Zeichen der Schwäche und als Signal zum Angriff nehmen würde. Das war für alle in der Truppe offensichtlich.

Die meisten Menschen waren jedoch hauptsächlich damit beschäftigt, ihr Leben wie bisher weiterzuführen, zur Arbeit zu gehen, sich um ihre Familien zu kümmern und ihre Kredite abzubezahlen. Niemand wollte eine Katastrophe auf sich zukommen sehen. Und so wurde vieles versäumt. Es gab keine Truppen an der Grenze. Es gab keine Mobilmachung. Meine Kameraden, die 2021 im Donbass waren, sagten, sie hätten die Regierung darauf hingewiesen, dass sich die Lage zuspitzt, aber sie hörte einfach weg. Den Soldaten vor Ort war vollkommen klar, dass die Invasion unmittelbar bevorstand. Als die Geheimdienste Selenskyj im November 2021 vor einem bevorstehenden Angriff Russlands warnten, sagte er: »Nein, dazu wird es nicht kommen.«

In der übrigen Welt wird leicht vergessen, dass der Krieg mit Russland schon 2014 mit der Invasion der Krim und des Donbass begann. Bis zum 24. Februar 2022 hatten wir bereits 14 500 Tote zu beklagen, und eine Million Menschen befand sich auf der Flucht.

Es war nicht das erste Mal, dass Russland Truppen an unseren Grenzen aufmarschieren ließ. Joe Biden und Boris Johnson waren die Einzigen, die glaubten, dass Putin bereit war, den Befehl zur Invasion zu geben. Selenskyj blieb skeptisch. Er appellierte an die Regierung Biden, nicht so laut Alarm zu schlagen, weil er Panik unter der Bevölkerung und einen Wirtschaftseinbruch fürchtete.

Selenskyj war optimistisch genug, noch fünf Tage vor der groß angelegten Invasion an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte sich einige Wochen zuvor in Moskau mit Putin getroffen und war mit der Einschätzung zurückgekommen, einen Konflikt durch Dialog verhindern zu können. Es herrschte große Hoffnung, alles werde sich zum Guten wenden.

Mit einer Invasion hatte ich wie viele meiner Kameraden und Kameradinnen gerechnet, aber nicht damit, dass sie so schnell erfolgen würde. Ich hatte im Vorfeld mehr Anzeichen für Truppenbewegungen erwartet, den Aufbau von Feldlazaretten und die Einrichtung von Blutbanken durch die Russen, unerlässliche Vorbereitungen für eine Invasion. Davon war nichts auszumachen. Ich habe einfach unterschätzt, wie gleichgültig Putin das Schicksal seiner Soldaten war. Auch ich dachte, Putin würde wieder einmal nur bluffen, und nun war ich genauso schockiert wie alle.

Für die 10 Kilometer von Wyshnewe nach Swjatoschyn, zwei Trabantenstädte westlich von Kyjiw, benötigen wir im Strom der Fliehenden zwei Stunden. Im Radio hören wir von schweren Kämpfen in der Umgebung von Sumy und Charkiw im Nordosten, in Mariupol im Südosten, in Cherson im Süden und um den Flughafen Hostomel im Norden. Außerdem haben die Russen das Kernkraftwerk Tschernobyl eingenommen.

Endlich erreichen wir das Rekrutierungsbüro. Tamara will gleich weiter zu Bohdan in der Oblast Schytomyr. »Mama, bleib ein Weilchen bei mir«, sage ich. »Vielleicht beruhigt sich die Lage, und du könntest eine Pause nach der langen Fahrt im Stau gebrauchen. Und wer weiß, wann wir uns wiedersehen.«

Wir sind überrascht über den Ansturm auf das Rekrutierungsbüro. Hunderte Männer drängen sich in dem Gebäude, weitere Hunderte warten davor. Ich präge mir die Männer um mich herum ein, um mich gegen eventuelle Vordrängler durchsetzen zu können, und stelle mich mit Tamara in die Schlange. Wir sind die einzigen Frauen hier, abgesehen von den Mitarbeiterinnen, die drinnen die Anträge bearbeiten. Um die Mittagszeit besorgt mir Tamara belegte Brötchen und Kaffee aus einem nahegelegenen Café, damit ich nicht meinen Platz in der Warteschlange verliere.

»Ich glaube, ich sollte jetzt fahren«, erklärt Tamara schließlich. »Ich möchte nicht in die Dunkelheit geraten.« Sie umarmt mich und sagt: »Ich liebe dich, Julija.«

»Ich liebe dich auch, Mama.« Für den Bruchteil einer Sekunde bin ich wieder ein kleines Mädchen, das Angst davor hat, seine Mutter zu verlieren. Der Krieg bringt so viele unvorhersehbare Gefahren. Wahrscheinlich bin ich um Tamara nicht weniger besorgt als sie um mich. Beinahe muss ich aufschluchzen, doch ich beherrsche mich. Tamara fängt an zu weinen.

»Hör auf, Mama, bitte. Die Leute gucken schon.«

Ich bin gerade in einer rebellischen Phase und habe mir die Haare in grellem Pink gefärbt. Ich fühle mich also schon genug angestarrt. Als Frau falle ich hier sowieso aus dem Rahmen, da muss man mich nicht auch noch heulen sehen.

Das Personal ist angesichts der großen Zahl von Freiwilligen mit militärischer Erfahrung überfordert. Was sie mit mir als Frau machen sollen, wissen sie erst recht nicht. Mir bleibt nichts übrig, als weiter zu warten. Als ich wieder Hunger bekomme, bitte ich jemanden, meinen Platz zu sichern, und besorge mir etwas zu essen.

Einige Männer werden umgehend an die Front geschickt. Ständig kommen weitere hinzu und ersetzen sie. Anfangs bleibe ich für mich, aber nachdem klar ist, dass es eine lange Nacht werden wird, beginne auch ich, mich mit den anderen Freiwilligen zu unterhalten. Wir tauschen uns über unsere militärischen Erfahrungen aus und darüber, in welcher Brigade wir dienen wollen. Dass ich zwei Jahre im Donbass gekämpft habe, scheint die anderen zu beeindrucken.

Die ersten paar Nächte verbringe ich auf zwei zusammengeschobenen Sesseln in meinem Schlafsack.

Neben mir auf dem Boden hat sich ein großer Glatzkopf namens Kostja niedergelassen. »Warum hat Putin das gemacht?«, fragt er, als ich gerade am Einschlafen bin. Die meisten der Männer haben Bettzeug mitgebracht. Die Deckenbeleuchtung wird erst spät ausgeschaltet, aber dank der beleuchteten Schilder über den Notausgängen und den Dutzenden Smartphones wird es nicht ganz dunkel. Kostja hat den Blick zur Decke gerichtet, seine Frage ist an niemanden Bestimmten gerichtet. »Ich kann nicht glauben, dass es hier bloß um die NATO geht«, sagt er.

»Wenn du mich fragst, Putin will unsere Bodenschätze«, erklärt ein junger Wissenschaftler mit schwarzem Haar, Kinnbart und Nickelbrille, der in der Stuhlreihe hinter uns versucht, eine halbwegs bequeme Liegeposition zu finden. »Die Supermächte befinden sich im Wettlauf um Metalle der seltenen Erden und andere wichtige Rohstoffe. Die werden ja für die Energiewende und für Chips gebraucht. China und Russland beherrschen derzeit den Markt. Die Ukraine hat große Vorkommen, gerade im Donbass. Unser Abkommen mit der Europäischen Union enthält auch einen Abschnitt über die Zusammenarbeit im Bergbau. Ich bin überzeugt, dass sich Putin vor allem unsere Rohstoffe für Russland unter den Nagel reißen will.«

»Daran könnte was Wahres sein«, sagt Serhij, ein Programmierer Mitte Dreißig. »Aber ich glaube, Putin fürchtet vor allem, dass die Ukraine Schule machen könnte. Das Letzte, was er will, ist eine erfolgreiche Demokratie vor seiner Haustür, in der die Menschen ihre Meinung äußern, selbstbestimmt leben, mit freien und fairen Wahlen. Das wäre ein ständiger Ansporn zur Rebellion in Russland.«

Nach einer Weile mische auch ich mich in das interessante Gespräch ein. »Da können mehrere Gründe vorliegen«, sage ich. »Ihr mögt alle recht haben, aber ich denke, das Wichtigste ist Putins Besessenheit von der Geschichte. Davon spricht er die ganze Zeit. Er hält sich für die Reinkarnation von Peter dem Großen. Er will für Russland das alte Gouvernement Noworossija, Neurussland, nördlich des Schwarzen Meeres wiederherstellen, wie es 1764 von Katharina der Großen gegründet wurde. Auch die Separatisten, die in Luhansk und Donezk 2014 ihre Unabhängigkeit erklärten, sprachen von Noworossija. Putins Tiraden gegen die Europäische Union und die NATO sind nur ein Vorwand. Es ist ihm ein Dorn im Auge, dass Kyjiw auf so viel mehr Jahrhunderte Geschichte zurückblickt als Moskau. Für die historische Größe, die er für die Russen so gern beansprucht, braucht es entsprechende historische Wurzeln, die aber Russland nicht hat – wir hingegen schon. Sie müssen sich die Ukraine als Teil ihrer eigenen Geschichte einverleiben, um sich selbst als großartig darstellen zu können.«

»Ich stimme dir zu, dass es um die Geschichte geht, aber ich glaube, eher um die jüngere«, sagt Oleksij, von Beruf Lehrer. »Putin spricht ständig über den Großen Vaterländischen Krieg, auch heute früh wieder in seiner Rede. Er ist in einer Zeitschleife gefangen und denkt, es gehe wieder gegen die Nazis. Deshalb erzählt er diesen ganzen Unsinn über die Entnazifizierung der Ukraine. Meine Güte, er war damals noch nicht mal auf der Welt!«

Ein weiterer Freiwilliger, ein grauhaariger Mann, von den anderen »Opa« genannt, schaltet sich ein. »Für mich ist das ganz klar«, sagt er. »Er will die alte Sowjetunion wiederaufleben lassen. Die Unabhängigkeit der Ukraine im August 1991 war der letzte Nagel im Sarg der Sowjetunion, vier Monate später ist sie endgültig zerfallen. Das haben sie uns nie verziehen. 1992 erklärte die Duma, Chruschtschow habe gegen Gesetze verstoßen, als er die Krim an die Ukraine abtrat. Putin erklärt ständig, der Untergang der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und die versucht er nun rückgängig zu machen.«

Das Personal im Rekrutierungszentrum ist so sehr überfordert, dass ich am zweiten Tag als Freiwillige einspringe und den Männern dabei helfe, ihre Formulare auszufüllen. In der Region Kyjiw wird immer noch heftig gekämpft, gelegentlich hören wir Explosionen. Mitten in der zweiten Nacht fasst Selenskyj in einer weiteren Fernsehansprache die bisherigen Opferzahlen zusammen. Mindestens 137 Ukrainer, Zivilisten und Militärs, seien getötet worden, sagt er, mehr als 300 weitere verwundet.

Ein Grund dafür, mich freiwillig zu melden, war, dass ich unbedingt eine Waffe haben wollte. In der Armee hatte ich eine Kalaschnikow AK-74, aber die musste ich bei meinem Ausscheiden im August 2021 abgeben. Die Vorstellung, unbewaffnet unter einer Besatzung leben zu müssen, ist für mich ein wahrer Albtraum. Ich will eine Waffe, um mich und meine Mutter beschützen zu können. Einfach in der Wohnung zu sitzen und darauf zu warten, bis die russischen Panzer durch unsere Straße rattern, kommt für mich überhaupt nicht infrage.

Mein Instinkt trügt mich nicht. Nur wenige Tage nach dem Einmarsch ist es unmöglich, in der Ukraine Schusswaffen und Schutzwesten zu kaufen.

Andere denken ähnlich wie ich. Als im Rekrutierungsbüro schließlich Waffen ausgegeben werden, kommt es fast zu einem Gerangel. Überrascht entdecke ich vor mir in der Menge eine andere Frau. Sie ist etwa 30 Jahre alt, trägt Make-up und hat lange, lackierte Fingernägel. Sie will zur Territorialverteidigung der Ukraine.

Der Anwerber der Armee hält eine Kalaschnikow in die Höhe.

»Gib sie mir!«, ruft die junge Frau mit den langen Fingernägeln.

»Tut mir leid. Das ist die letzte, und ich habe sie bereits jemandem versprochen«, sagt der Mitarbeiter des Rekrutierungsbüros und nickt in Richtung eines Mannes im mittleren Alter.

»Aber ich bin daran ausgebildet! Ich weiß, wie man mit dem Ding umgeht«, sagt die Frau, nun schon deutlich lauter.

»Hier hast du es, Iwan«, sagt der Mitarbeiter, ohne die Frau weiter zu beachten, und übergibt dem Mann das Maschinengewehr.

Iwan wirft der Frau einen entschuldigenden Blick zu, aber sie gibt nicht auf. Alle schauen stumm und fassungslos zu, wie sie versucht, ihm das Maschinengewehr zu entreißen.

»Gib sie her! Das ist meine!«, ruft sie. Iwan lacht schallend.

»Na schön, ich bin zwar ausgebildeter MG-Schütze, aber ich bin auch ein Gentleman«, sagt er, über beide Ohren grinsend. »Hier hast du sie. Es ist mir eine große Freude. Die Russen müssen völlig verrückt sein, in ein Land einzumarschieren, wo sich Mädchen um Maschinengewehre streiten!« Alle müssen lachen.

»Seht nur, wie viele wir sind«, ruft Iwan und zeigt mit einer weiten Geste über die Hunderte Männer, die in dem großen Saal versammelt sind. Er spricht laut und mitreißend, alle schauen auf ihn. »Schwester, Brüder, ihr gebt mir Hoffnung. Wir werden die Invasoren besiegen. Slawa Ukraini! Hoch lebe die Ukraine!«

»Herojam slawa! Den Helden Ruhm!«, erwidert die Menge wie aus einem Mund und jubelt dem galanten Maschinengewehrschützen zu. Manche haben Tränen in den Augen.

Wir verfolgen die Kriegsnachrichten auf unseren Smartphones. Vom ersten Tag an ist klar, dass unsere westlichen Unterstützer weder Truppen schicken noch sich auf andere Weise direkt beteiligen werden. Sie haben Angst vor einer »Eskalation«. Das Wort »Eskalationsgefahr« wird zum Bremsklotz jeder weiteren Diskussion. Was nützen Verbündete, die sich nur halbherzig engagieren? Manchmal denke ich, es wäre barmherziger gewesen, der Westen hätte es zugelassen, dass die Russen uns einfach überrennen. Wir brauchen Munition und gepanzerte Fahrzeuge, Flugzeuge und Raketen. Natürlich sind wir für jede Hilfe dankbar. Aber sie schicken immer zu wenig. Meist zu spät. Und dann beschweren sie sich, dass wir zu wenige militärische Erfolge vorweisen können.

Nach vier oder fünf Tagen bietet mir das Rekrutierungsbüro eine Stelle in der Wacheinheit an, die das Büro leitet. Ich nehme sie an, denn inzwischen sind schon Gebiete am Stadtrand von Kyjiw wie das nur 20 Kilometer entfernte Butscha von den Russen besetzt. Ich will unbedingt in der Nähe unseres Hauses und Tamaras bleiben, damit ich sie beschützen kann. Erst als sich die Russen im April aus den Oblasten Kyjiw und Schytomyr zurückziehen, beantrage ich meine Versetzung an die Front im Osten.

Meine Einheit ist auch für eine Tankstelle der Armee zuständig, was heißt, dass sich in unmittelbarer Nähe unseres unterirdischen Luftschutzbunkers große Kraftstofftanks befinden. Immer wenn die Sirenen ertönen, eilen Frauen aus den umliegenden Häusern und das Personal des Rekrutierungsbüros in diesen Luftschutzkeller, und das geschieht mehr als einmal täglich. Mir ist dort mulmig, ich habe Angst, die Russen könnten die Treibstofftanks bombardieren und eine riesige Explosion auslösen. Ich trage eine Uniform und darüber eine dicke Jacke gegen die Kälte. Wenn ich mir die Strickmütze tief ins Gesicht ziehe, gehe ich leicht für einen Mann durch. Niemandem fällt es auf, wenn ich den Männern ins Rekrutierungsbüro folge, anstatt in den Schutzraum für Frauen zu gehen.

Für die meisten meiner Landsleute zerfällt ihr Leben in die Zeit vor dem 24. Februar 2022 und die Zeit danach. Ich wusste bereits, wie es ist, im Krieg gegen Russland zu stehen. Für mich bedeutet die groß angelegte Invasion die Rückkehr zur Normalität. Kaum bin ich wieder in die Armee eingetreten, fühle ich mich am richtigen Platz. Nicht unbedingt der Krieg, aber das Leben in der Armee kommt mir natürlich vor. Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu tun. Ich bin erleichtert, wieder im aktiven Dienst zu sein.

II

Rückkehr nach Butscha

Klares, lebendiges, Freies, unbändiges, Herrliches Licht!

Siehst du denn nicht den Graus, Daß man in deinem Haus Dir Fesseln flicht?

Taras Schewtschenko,»Ode an das Licht«, 1886

Butscha, 30 Kilometer nordwestlich von Kyjiw, April 2022

Als sich die russischen Truppen nach der einmonatigen Besetzung aus Butscha zurückziehen, werden in dem Ort zahlreiche Leichen gefunden. Viele weisen Spuren von Misshandlung und Folter auf, nicht wenige sind verstümmelt oder bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Insgesamt starben 458 Zivilisten durch Waffengewalt.

Leichen liegen mit dem Gesicht nach unten auf der Straße, etliche an Händen und Füßen gefesselt, durch Kopfschuss getötet. Mehrere Tote, die Hände mit Kabelbindern gefesselt, liegen zusammengesackt vor einer Mauer. Sie wurden offenbar von einem Erschießungskommando exekutiert. In abgehörten Gesprächen bezeichnen russische Soldaten diese Jagd auf Personen anhand von Listen, deren ihre Verhaftung, Folter und Hinrichtung als Satschistka, »Säuberungsaktion«. Tote Zivilisten werden in Kellern, hinter Häusern und in Massengräbern gefunden. Einigen sind die Ohren abgeschnitten worden, anderen wurden Zähne ausgebrochen. Mehrere Opfer wurden von russischen Panzern niedergewalzt. Ein Soldat brüstete sich damit, zwei Ukrainer durch ihr Wohnungsfenster erschossen zu haben. Menschen, die sich auf die Straße wagten, um Lebensmittel und Wasser zu besorgen, liegen noch immer dort, wo russische Scharfschützen sie aus dem Hinterhalt erschossen haben. Noch im Tod halten sie ihre Einkaufstaschen umklammert.

Ein Gynäkologe berichtet, wie er mit plastischer Chirurgie die schwer verletzten Genitalien eines zwölfjährigen Mädchens wiederhergestellt hat, das von russischen Soldaten vergewaltigt wurde – nachdem sie die Eltern und den Familienhund erschossen hatten. Das Bild einer toten, unbekleideten Frau, die, mit blutverschmierten Haaren in einen Pelzmantel eingewickelt, in dem Keller liegt, in dem sie vergewaltigt wurde, erschüttert mich zutiefst.

Über ein Jahr später, auf Urlaub von der Front im Osten, besuche ich Tamara in unserer Wohnung in Wyschnewe. Im Auftrag der ukrainischen Regierung behandelt sie mittlerweile vom Krieg traumatisierte Personen, auch in Kriegsgefangenschaft geratene Soldatinnen, die von russischen Soldaten vergewaltigt wurden. Soldatinnen wie mich.

»Wenn ich mich zwischen Tod und Gefangenschaft entscheiden muss, wähle ich den Tod, ich will nicht gefoltert werden«, sage ich.

»Oh Julija, was für eine schreckliche Vorstellung, dass dir so etwas zustoßen könnte! Natürlich ist es für Frauen gefährlicher, in Gefangenschaft zu geraten. Ich kann dir nichts vormachen, viele weibliche Gefangene werden vergewaltigt, und es ist die Hölle für sie. Aber du musst dir immer eins sagen: Überleben ist das Wichtigste, man kann alle schlimmen Dinge überstehen.«

»Das ist meine größte Angst. Folter könnte ich ertragen, aber ich wäre lieber tot, als vergewaltigt zu werden.«