Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein deutscher Nerd im US-Knast. Wie hat Jens Söring dort 33 Jahre überlebt? Wie sah sein Alltag hinter Gittern aus? Das erzählt er uns in „Ein Tag im Leben des 179212“, dem fünften seiner sieben Bücher. Sörings Tag beginnt um 4:20 Uhr, als sein Zellenmitbewohner das Klo spült. Von der sieben-Quadratmeter-großen Doppelzelle nimmt der deutsche Häftling seine Leser mit in den Speisesaal, wo er zwei Kumpel zum Frühstück trifft. Was die Drei verbindet, ist, dass sie keine Chance auf Entlassung haben. Dann geht Söring zu seinem Arbeitsplatz in der Sporthalle, wo er den halb-offiziellen Knastpuff putzt. Entlang des Weges skizziert er die Leben und Persönlichkeiten der Häftlinge und Wärter. Eindringlich beschreibt er Probleme wie den Mangel an Bildungs- und Therapiemöglichkeiten, die Folgeschäden der Vergewaltigung zwischen Insassen, sowie die Privatisierung des US-Strafvollzugs. „Den Grad der Zivilisation einer Gesellschaft kann man am Zustand ihrer Gefangenen ablesen“, schrieb Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821-1881). Sein Meisterwerk „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“ diente Söring als Inspiration für dieses Buch. Was sagen Haftbedingungen wie jene, die er beschreibt, über den Grad der Zivilisation Amerikas?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 197

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Über den Autor

4

20

Uhr

5

10

Uhr

6

00

Uhr

7

00

Uhr

8

00

Uhr

8

20

Uhr

9

00

Uhr

10

00

Uhr

10

20

Uhr

10

55

Uhr

11

20

Uhr

12

00

Uhr

12

30

Uhr

12

45

Uhr

13

00

Uhr Erster Teil

13

00

Uhr Zweiter Teil

13

00

Uhr Dritter Teil

13

00

Uhr Vierter Teil

14

45

Uhr

15

15

Uhr

16

00

Uhr

16

55

Uhr

18

30

Uhr

19

45

Uhr

Nachwort

Weitere Titel von Jens Söring

Quellen

Über den Autor

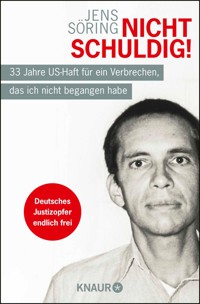

Jens Söring verbrachte 33 Jahre in US-Haft für einen Doppelmord, den er bis heute bestreitet. 2019 wurde er auf Bewährung entlassen – ohne Anerkennung seiner Unschuld. Während seiner Haft veröffentlichte er sechs Bücher, darunter dieses. Nach seiner Entlassung erschien sein siebtes Buch, »Rückkehr ins Leben«, im Bertelsmann Verlag.

420 Uhr

Jeden Morgen um 20 nach vier weckt mich das Klo. Knastklos spülen besonders stark, und daher laut, weil Häftlinge alles Mögliche dort hineinwerfen: Abfall, Essensreste, zerrissene Bettlaken, Drogen, Plastiktüten, in denen sie Alkohol brauen, und so weiter. Damit das auch wirklich alles verschwindet, stellen die Wärter den Wasserdruck so hoch es geht. Problemlose Entsorgung ist eben das Wichtigste im Strafvollzug.

Nachdem der Mann, mit dem ich die Zelle teile, runtergespült hat, geht er zum Gemeinschaftssaal, um fernzusehen. Ich klettere vom Etagenbett herunter, mache mein Bett, wasche mein Gesicht, putze mir die Zähne und pinkele – alles im Dunkeln. Licht brauche ich nicht, denn ich wohne seit Jahren in dieser Zelle und kenne jeden Millimeter ganz genau.

Dreieinhalb Meter lang ist sie, meine Zelle, von der Tür bis zum vergitterten Fenster. Auf der einen Seite, die mit dem Fenster, ist sie zwei Meter breit, auf der anderen, wegen des Luft- und Wasserrohrschachts, nur anderthalb Meter. Ein Etagenbett, ein Klapptisch, ein grauer Plastikstuhl, vier kleine Metallschränke, zwei Regalborde, ein Waschbecken und ein Klo stehen dort drin. Wenn mein Zellenmitbewohner und ich beide in der Zelle sind, wird es so eng, dass ich mich ein wenig gegen die Wand drücken muss, wenn er vom Bett zum Waschbecken geht.

Aber zu dieser Stunde bin ich allein und kann mich in Frieden auf den grauen Plastikstuhl setzen, um im Dunkeln zu meditieren. Das tue ich dreimal am Tag, jeweils 35 bis 40 Minuten, also zusammen rund zwei Stunden. Angefangen habe ich damit im Januar 2000, als ich noch im Supermax-Gefängnis Wallens Ridge war.

Während der elf Monate, die ich dort verbrachte, habe ich so ziemlich jedes Übel miterlebt, das man sich vorstellen kann, und von dem man wohl auch in Deutschland gehört hat: geisteskranke Häftlinge, die in völliger Isolation heulend durchdrehten, einen Insassen, der von den Wächtern so schwer zusammengeschlagen wurde, dass das Blut hüfthoch an die Wände spritzte, zwei Gefangene, die unter höchst fragwürdigen Umständen starben, hysterisch bellende Hunde, die uns manchmal sogar von der Zelle zur Dusche und zurück begleiteten, sowie natürlich die ständige Schießerei, selbst in der Dusche und im Speisesaal. Auch ich bin einmal angeschossen worden – allerdings unabsichtlich, und nur mit einem Gummiball aus einer Schrotflinte.

Ein Häftling, der gerade im Supermax angekommen war, und sich noch nicht so richtig auskannte, ging zum großen Abfalleimer im Gemeinschaftssaal und warf seinen Müll dort hinein. Natürlich wurde er sofort vom Wächter im Schießstand angebrüllt: Er könne doch sehen, dass der Abfalleimer innerhalb eines mit roter Farbe auf den Boden gemalten Rechtecks stehe! Das bedeute, er müsse erst um Erlaubnis bitten, bevor er die rote Linie übertreten und seinen Müll wegwerfen dürfe, das wisse doch jeder!

Der neue Insasse warf dem Wächter ein Schimpfwort an den Kopf – nur eins, und für Knastverhältnisse auch ein ziemlich zahmes. Trotzdem feuerte der Wächter den Warnschuss ab, ein ganz unwahrscheinlich lautes Geräusch, das von den Zementwänden des Gemeinschaftssaals als Echo auch noch widerhallte.

Wir alten Supermaxhasen warfen uns sofort flach auf den Boden, wie es die Regeln verlangen, denn wir waren diese Routine gewöhnt. Aber der neue Gefangene blieb einfach stehen und sah verschreckt von links nach rechts. Ich hob meinen Kopf gerade etwas vom Boden, als der erste richtige Schuss gefeuert wurde und den Häftling am Abfalleimer umwarf.

Wie ein Schwarm wütender Bienen flogen die fast murmelgroßen harten Gummibälle in alle Richtungen, einer davon auch in meine. Er traf mich am linken Oberarm, also nur ein paar Zentimeter von meinem Auge entfernt, denn ich lag ja am Boden. Körperlich weh getan hat er nicht, psychisch aber schon: In den Wochen danach hat mich jedes kleine Geräusch aufgeschreckt, und aus irgendwelchen Gründen wurde ich beim Pinkeln immer extrem nervös.

Das war natürlich nichts im Vergleich zu dem, was der neue Insasse am Abfalleimer durchstehen musste. Erstens wurde er von der ganzen Wucht vieler Gummibälle getroffen. Und zweitens gehört zur Prozedur, dass der angeschossene Gefangene sofort kräftig zusammengeschlagen wird: Schließlich hat der Insasse ja Schuld daran, dass ein Schuss abgefeuert werden musste, und die armen Wächter nun endlose Berichte über den Zwischenfall schreiben müssen.

Für mich war der Gummiball, der mich am Arm traf, eigentlich ein Glücksfall. Ich reichte sofort eine schriftliche Klage ein und erwähnte immer wieder, dass ich deutscher Diplomatensohn sei. Das muss gezogen haben, denn etwa zwei Monate später wurde ich in eine relativ humane Strafvollzugsanstalt verlegt: Brunswick Correctional Center, das Vorzeigegefängnis des US-Bundesstaats Virginia. Jeden Luxus, den ein Häftlingsherz sich wünscht, gibt es hier – außer Freiheit und Hoffnung natürlich.

Aber das Supermax Wallens Ridge hat mir noch etwas Gutes gebracht, nämlich das regelmäßige Meditieren. Natürlich kann man das als Flucht vor einer ziemlich schrecklichen Realität sehen, und vielleicht spielte so etwas auch bei mir am Anfang eine Rolle. Aber das war und ist bei Weitem nicht alles.

Wenn ich meditiere, habe ich Kontakt zum Ewigen, Guten und Wahren. In Ihrer Welt suchen Sie die Dreieinigkeit auch, nur ist es bei Ihnen sehr leicht, sich mit Imitationen zufrieden zu geben. Statt des wirklich Ewigen reicht schon eine ganze Serie »ewiger« Liebesbeziehungen, statt des Guten genügt eine Platinum Mastercard, und statt des Wahren nimmt man ersatzhalber die vielen verschiedenen Wahrheiten unserer multikulturellen, globalisierten Welt.

Aber bei mir, in der Welt des Gefängnisses, sind solche Illusionen nicht möglich. Hier gibt es nichts, das einem den Schein des Ewigen, Guten und Wahren vorspielen könnte. Weil Ersatz nicht zu finden ist, wird man praktisch gezwungen, das wirklich Ewige, wirklich Gute und wirklich Wahre zu suchen.

Und siehe da, es lässt sich auch finden – nur nicht in der Außen-, sondern in der Innenwelt, in der Meditation. All das hat mich das Supermax Wallens Ridge gelehrt. Deshalb kann ich auch ganz aufrichtig sagen: Das Supermax war ein Segen.

510 Uhr

Um zehn nach fünf geht die erste Meditationsperiode des Tages zu Ende. Dann gehe ich zum Gemeinschaftssaal, und mein Zellenmitbewohner kann etwa 50 Minuten allein in unserem »Zuhause« verbringen.

Diese Privatsphäre ist unwahrscheinlich wichtig. Im Gefängnis wird man nämlich gezwungen, den ganzen Tag mit Menschen zu verbringen, die man entweder nicht kennt oder nicht mag. Man ist also ständig einsam, aber nie allein! Deshalb sind 50 Minuten allein in der Zelle, ohne die Gegenwart anderer Menschen spüren zu müssen, ein richtiger Luxus.

Gerade eben nannte ich diese Zelle unser »Zuhause«, aber in Wirklichkeit ist sie unser Sarg. Mein Zellenmitbewohner und ich sitzen nämlich beide doppelte lebenslängliche Haftstrafen ab, und in Amerika bedeutet »lebenslang« bis zum Tod. Ich sitze seit 1986, mein Zellenmitbewohner seit 1982. Rund 130.000 Lebenslängliche gibt es in den Vereinigten Staaten, und wir werden fast alle hinter Gittern sterben.1

Während mein Zellenmitbewohner seine Privatzeit in der Zelle genießt, setze ich mich an meinen üblichen Tisch im Gemeinschaftssaal. Um diese Stunde ist es dort noch relativ ruhig: Außer mir ist da noch die verschlafene Wächterin in ihrer Ecke, sowie vier oder fünf Diabetiker, die auf ihr Insulin warten. Alle schauen wie gebannt auf den großen Farbfernseher, das effektivste Kontrollinstrument im modernen Strafvollzug.

Es ist wirklich wahr: Seitdem es in jedem Gemeinschaftssaal Fernseher gibt, kommt es nur noch ganz selten zu Gefängnisaufständen. Wer will schon für Freiheit oder bessere Haftbedingungen kämpfen, wenn man deswegen das neueste Rapmusik-Video auf dem Kanal BET verpassen müsste?

BET steht für »Black Entertainment Television«, also schwarzes Unterhaltungsfernsehen. In der Öffentlichkeit gibt es daran inzwischen massive Kritik, denn die Videos verherrlichen den Lebensstil der Drogenhändler: dicke Goldketten, deutsche Luxusautos, leichte Mädchen, viele Schusswaffen. Aber genau deswegen ist BET im Gefängnis natürlich unwahrscheinlich beliebt. Man kann der Rapmusik hier kaum entrinnen, aus jedem Fernseher quillt sie den ganzen Tag und die halbe Nacht.

Typische Ironie des Strafvollzugs: Einerseits ist es für die Gefängnisleitung viel effizienter, Häftlinge durch BET zu kontrollieren, als mehr Wachpersonal einzustellen. Andererseits ist es aber gerade die besonders beliebte »Gangsta« Rapmusik, die die Wiedereingliederung entlassener Insassen in die Gesellschaft zusätzlich erschwert. Denn wenn man mehrere Stunden am Tag über Jahre hinweg diese Videos in sich hineinsaugt, kann man überhaupt noch einen anderen Traum träumen als den, der größte Kokain-Dealer zu werden?

Auf die Ironie des Strafvollzugs werde ich auf diesen Seiten noch öfter zu sprechen kommen. Das grundlegende Paradoxon ist immer das gleiche: Genau das, was gemacht werden muss, um den Knast am Laufen zu halten, macht es nicht nur fast unmöglich, Insassen zu resozialisieren, sondern zerstört auch noch das kleine bisschen Moral, das selbst Verbrecher bei ihrer Festnahme noch im Kopf bzw. im Herzen haben. Aber im Strafvollzug sollen doch Kriminelle angeblich dazu um- und ausgebildet werden, anständige Bürger und Steuerzahler zu werden – oder?

Diese Frage stellt sich allerdings nicht für die alten Diabetiker, die frühmorgens mit mir im Gemeinschaftssaal sitzen. Erstens kommen sie nämlich nie aus dem Gefängnis heraus, weil sie alle wie ich lebenslänglich einsitzen. Und zweitens sind sie mittlerweile so alt, dass auch sie den Kanal BET verachten und sich weigern, das vom Knast verabreichte Seelengift der Rapmusik zu schlucken.

Zu dieser Stunde läuft ihr Lieblingsprogramm: Lokalnachrichten aus Richmond, der Hauptstadt des Bundesstaats Virginia. Da werden manchmal bei Außenaufnahmen ihre früheren Wohngegenden gezeigt, und sie können sich ansehen, wie sehr sich ihre Heimat in den letzten zwei, drei Jahrzehnten verändert hat. Dann stöhnen sie manchmal wehmütig: »Mensch, die Ecke da, das war doch früher mal … nein, vielleicht doch nicht … «

Weil die alten Diabetiker bei diesen morgendlichen Heimweh-Orgien den Fernsehton ganz leise stellen, kann ich meistens problemlos meine deutsche Bibel lesen. Die Bibel ist das einzige deutsche Lesematerial, das mir noch erlaubt ist. Seit 1996 darf ich keine Magazine, Zeitungen oder Bücher in meiner Muttersprache mehr bestellen. Es könnte ja etwas über Ausbruch oder Terrorismus drinstehen!

Die deutsche Botschaft in Washington, D.C. versuchte damals, das Justizministerium in Richmond umzustimmen, aber deren Einstellung war und bleibt: Englisch reicht doch völlig für uns Amerikaner, da sollen sich die verdammten Ausländer gefälligst auch dran gewöhnen! Dass ich genau wie die alten Diabetiker im Gemeinschaftssaal meine Heimat zumindest in den Medien gerne sehen würde, das interessiert das Justizministerium überhaupt nicht. Schließlich bin ich doch hier im Brunswick Correctional Center, um bestraft zu werden.

Mein deutscher Sprachschatz ist deshalb mittlerweile aufs Bibelvokabular zusammengeschrumpft: Sünde, Reue, Gnade und Liebe, diese Wörter verstehe ich noch. Und möglicherweise verstehe ich sie jetzt im Gefängnis besser, als wenn ich nie im Knast gelandet wäre.

600 Uhr

Zwischen sechs und sieben werden die fünf Zellentrakte dieser Strafvollzugsanstalt nacheinander zum Frühstück gerufen. Die Wächterin brüllt »Fraß«, die doppelten Schiebetüren am Gebäudeeingang öffnen sich, und mehrere dutzend Insassen schlurfen halbschlafend in Richtung Speisesaal.

Um diese Jahreszeit ist es morgens noch dunkel, also leuchten die orangefarbenen Scheinwerfer von den Dächern der umliegenden Gebäude. Die Farbe dieses unnatürlichen Lichts ist unwahrscheinlich hässlich, alles sieht flach und fahl aus, wie in einem billigen Horrorfilm. Noch schlimmer ist, dass das Licht der Scheinwerfer so stark ist, dass es die Sterne ausblendet. Jahre, Jahrzehnte ohne Sterne … Aber wir haben sowieso längst aufgehört, unsere Augen himmelwärts zu heben.

Etwa 700 Häftlinge gibt es in diesem relativ kleinen Gefängnis, dem Brunswick (also Braunschweig) Correctional Center. Wenn man U-Haft (so genannte »Jails«) und Strafvollzugsanstalten (so genannte »Prisons« wie Brunswick) zusammenrechnet, hat Virginia, ein Bundesstaat mit rund sieben Millionen Einwohnern, etwas mehr als 60.000 Gefangene.2 Die Tausenden von Insassen in den Militär- und Bundesgefängnissen in Virginia sind in dieser Zahl nicht inbegriffen. Zum Vergleich: Deutschland, ein Land mit 80 Millionen Bürgern, hat etwa 80.000 Häftlinge.3

Landesweit kommen in Amerika auf 100.000 Bürger 751 Gefangene.4 In Deutschland kommen auf 100.000 Bürger 96 Insassen – und Deutschland liegt damit noch über dem europäischen Durchschnitt.5

Die Häftlinge aus meinem Zellentrakt kommen in den Speisesaal und stehen dort Schlange. Durch ein kleines Loch in der Wand, etwa auf Hüfthöhe, wird das Essen herausgeschoben, jeder Teller genau wie der andere. Die Gefangenen, die in der Küche arbeiten, sind bewusst von uns abgeschirmt, damit wir nur ja nicht einem Freund zuwinken können, dass er uns zusätzlich zu essen gibt. Das könnte ja ein paar Cent mehr kosten.

Nachdem ich meinen Teller erhalten habe, hole ich mir Kaffee aus einer großen braunen Plastikkanne und setze mich an einen der vielen Vier-Mann-Metalltische. In diesem Gefängnis können wir essen, mit wem wir wollen – noch ein kleiner Luxus, den es im Supermax zum Beispiel nicht gibt. Aber auch hier ist alles festgeschraubt, sogar die vier Metallhocker an jedem Tisch. Aus der Sicht der Wärter ist der Speisesaal nämlich der gefährlichste Ort im ganzen Gefängnis, weil hier so viele Häftlinge gleichzeitig zusammenkommen.

Ich esse mein Frühstück mit Harry und Richard, zwei Veteranen des Vietnamkriegs, die seit Mitte der 70er Jahre einsitzen. Die harten, braungebrannten Kerle, die im Dschungel nach Vietcong suchten, sind längst verschwunden. Nun haben sie dicke Bäuche, weiße Schnurrbärte und keine, beziehungsweise nur noch ein paar Haare auf dem Kopf, die alten Krieger.

Rund 58.000 amerikanische Soldaten fielen in Vietnam, und genauso viele Veteranen aus jenem Krieg sitzen immer noch hinter Gittern.6 Psychisch geschädigt und zum Töten trainiert kehrten sie aus Südostasien heim, begingen Schwerverbrechen und wurden dann im Strafvollzug entsorgt. Therapie, geschweige denn Gnade, gibt es für Männer wie Harry und Richard nicht.

Übrigens wandern mittlerweile bereits ein paar Veteranen des Irakkriegs hinter Gitter: die ersten Tropfen einer kommenden Flut.

Harry und Richard sind meine Freunde, weil wir alle drei versuchen, unter den schwierigsten Bedingungen irgendwie unseren Anstand und unsere Ehre zu bewahren. Von den meisten anderen Häftlingen kann man das leider nicht behaupten: Sie versuchen, ihr Leid mit Drogen, selbstgebrautem Alkohol und Homosexualität zu lindern. Das kann man verstehen und vergeben, aber Harry, Richard und ich machen da nicht mit.

Für uns ist jeder Tag eine neue Schlacht im endlosen Krieg gegen die Hoffnungslosigkeit und Unmenschlichkeit. Also machen wir uns beim Frühstück Mut, wie es Soldaten immer schon taten und immer tun werden: mit den schmutzigsten Witzen und übelsten gegenseitigen Beleidigungen, die wir uns ausdenken können. Nichts, aber auch gar nichts ist so schlimm, dass wir nicht darüber lachen könnten. Keine Gemeinheit der Wächter oder Mitgefangenen ist so fies, dass wir nicht noch viel gemeiner und fieser sein könnten. Jeder Witz ist ein weiterer Beweis, dass wir uns wieder mal nicht haben unterkriegen lassen.

Im April 2004 zum Beispiel beging mein damaliger Zellenmitbewohner Selbstmord, während ich mit Harry und Richard beim Frühstück war. Der Mann schnarchte noch, als ich die Zelle verließ, wie jeden Morgen. Aber als ich eine halbe Stunde später zurückkam, hing er blau und steif vom Etagenbett.

»Alles deine Schuld!«, sagte Harry sofort, als er davon hörte. »Jeden Tag hat er sich deinen süßen Hintern ansehen müssen, aber du hast ihn nie rangelassen, du Schwein!«

»Mord durch Liebesentzug – prima, das werde ich der Gefängnisleitung petzen«, rief Richard. »Meinste, ich werde frühzeitig entlassen, wenn ich als Kronzeuge vor Gericht aussage?«

Harrys und Richards knallharte Weigerung, mir auch nur das kleinste bisschen Selbstmitleid zu erlauben, hat mich in dieser schweren Zeit gerettet. Das werde ich ihnen nie vergessen, sie sind wahre Kameraden. Aber was, außer der Not, habe ich eigentlich mit diesen beiden Männern gemeinsam? Harry und Richard waren einfache Frontsoldaten, frisch zurück aus Vietnam, als sie ins Gefängnis kamen. Ich hin gegen war Stipendiat an der hochrenommierten University of Virginia, Sohn eines deutschen Vizekonsuls, eine Künstlerseele von Natur. Mit Harry und Richard über Philosophie, Meditation oder mittelalterliche Mystiker zu reden, wäre einfach unmöglich.

Deshalb verspüre ich manchmal, mitten in der wildesten Witzelei beim Frühstück, das Gefühl, irgendwie zerrissen zu werden. Einerseits liebe ich diese beiden Vietnam-Veteranen geradezu, andererseits trennen uns doch Welten! Das einzige, was uns wirklich verbindet, ist der Knast, der elende Knast.

Bei diesen Gelegenheiten stöhne ich dann immer ganz dramatisch und wimmere: »Ich will sooooooo gerne nach Hause!« Natürlich wissen Harry und Richard genau, was dann zu machen ist: Sie überhäufen mich sofort mit den schlimmsten Beleidigungen, verprügeln mich geradezu mit Worten. Aber sie vergessen nie, mich auch irgendwie wissen zu lassen, dass es ihnen genauso geht.

Der verdammte Knast!

Wenn wir uns nicht gerade gegenseitig beschimpfen, klagen wir über das Frühstück – und zwar mit Recht. Amerika gibt jedes Jahr 63 Milliarden Dollar für seine Gefängnisse aus, der Bundesstaat Virginia allein mehr als 1 Milliarde Dollar.7 Weil es aber so viele Insassen gibt, nämlich 2,3 Millionen im ganzen Land, kommt von all dem Geld nur sehr wenig bei jedem einzelnen Häftling an.8 Eine Mahlzeit für einen Gefangenen kostet gerade mal 61 Cent, umgerechnet etwa 0,39 Euro.9

Das bedeutet, dass wir dreimal täglich Brot und Kartoffeln bekommen, und auch davon nur so wenig wie möglich. Dazu ein kleines bisschen Fleisch, immer vom Truthahn und immer stark mit Soja vermischt, denn Truthahn und Soja sind billig. Mittags und abends gibt es je eine kleine Portion Gemüse und mittags zusätzlich ein Stück Obst – oft angeschlagen oder faul, das kostet weniger. Wer meint, ich übertreibe, soll mal versuchen, für 0,39 Euro eine Mahlzeit zusammenzustellen.

Wie sieht also heute Morgen unser Frühstücksteller ganz konkret aus? Es liegen zwei Pfannkuchen drauf, Durchmesser 10 cm, mit etwas Sirup und daneben einem Klecks Margarine. Dann gibt es noch Kartoffeln und Haferflocken, in beiden Fällen ganz genau 178 Milliliter – also je drei oder vier Esslöffel. Und zuletzt bekommt jeder Gefangene eine Tüte mit 227 Milliliter Apfelsaft, etwa dreiviertel eines Bechers.

Dieses Frühstück wird an zwei der fünf Werktage serviert. Beim anderen Mal gibt man uns allerdings keine Kartoffeln, sondern zwei kleine Würstchen, 28 Gramm das Stück. Die bestehen aus der gleichen Truthahn-und-Soja-Mixtur, aus der praktisch alle unsere Mahlzeiten hergestellt werden: Turkeyburger, Salisbury Steak, Meatloaf, Italian Sausage, das »Fleisch«, das die Spaghettisoße anreichern soll, und vieles mehr. Sie ist grau und geschmacklos, diese Mixtur, genauso wie die Kartoffeln und die Haferflocken. Und wie unser Leben.

Jede Mahlzeit ist genau gleich, so, wie jeder Tag genau wie der gestrige ist: fahl und langweilig. Wenn es doch bloß ein Mal, nur ein einziges Mal Apfelsinensaft statt Apfelsaft gäbe! Und der Fraß doch bloß nach irgendetwas schmecken würde! Aber nein, das ist unmöglich.

In der Strafvollzugszentralstelle in Richmond ist der Kaloriengehalt jeder Insassenmahlzeit ganz genau durchgerechnet worden, sodass jeder Teller gerade das gesetzliche Minimum erreicht. Man darf sich gar keinen Teller ohne Sirup erbitten, denn der Sirup ist fest eingeplant. Der Klecks Margarine übrigens auch. Es wird eben ganz scharf aufgepasst, dass wir genau das bekommen, was wir bekommen sollen – und kein bisschen, aber auch kein kleines bisschen mehr.

Auf diese Weise erinnert uns jede Mahlzeit daran, wie sehr uns die Gesellschaft verachtet, wie wenig man von uns hält. Und wir Gefangenen verspüren das auch mit jedem Bissen: Ihr da draußen, ihr hasst uns! Wir sehen das an jedem Teller.

700 Uhr

Von sieben bis acht werden wir in unsere Zellen eingeschlossen, um gezählt zu werden, »Count time« nennt sich das. Zwei Wächter blasen in ihre Trillerpfeifen und schauen prüfend durch das Fenster in jeder Zellentür. Wenn man dann nicht aufsteht, wird man angebrüllt, möglicherweise sogar eines Regelverstoßes angeklagt. Auf diese Weise erfüllt Count time also gleich zwei wichtige Zwecke: Erstens wird sichergestellt, dass wir alle noch hier sind, und zweitens werden wir viermal täglich trainiert, allen Befehlen zu folgen.

Mein Zellenmitbewohner verbringt die stille Stunde der Count time damit zu dösen. Wir können einander nicht ausstehen, wechseln wochenlang kein einziges Wort, nicht einmal »Guten Morgen«. Aber weder er noch ich haben Anträge gestellt, um in eine andere Zelle verlegt zu werden, obwohl wir beide mehrmals die Gelegenheit dazu hatten. Warum? Weil fast alle anderen Zellenmitbewohner noch schlimmer wären.

Die meisten Gefangenen sind junge Schwarze aus den Ghettos, die die ganze Nacht lang Rapmusik spielen und sich unregelmäßig duschen. Im Gegensatz dazu sind mein jetziger Zellenmitbewohner und ich weiß, Anfang bis Mitte 40, sauber und leise. Bei so vielen Vorteilen ist es doch relativ nebensächlich, dass wir uns gegenseitig verachten, oder?

Ich benutze diese erste Count time des Tages dazu, Zeitung zu lesen (ein Mithäftling leiht mir seine), Briefe zu schreiben und etwa 20 Minuten lang Nachrichten auf meinem Minifernseher (12 cm Bildschirm) zu sehen. Abgesehen von Besuchen und gelegentlichen Telefonaten ist das mein einziger Kontakt zur Außenwelt. Aber im Vergleich zu anderen Gefangenen bin ich eigentlich noch sehr gut dran.

Fast alle Insassen sehen sich nämlich nur Unterhaltungssendungen, Sport und Rapmusik-Videoclips an. Zeitung lesen sie so gut wie nie, denn Gratis-Abonnements für Gefangene wurden Mitte der 90er Jahre abgeschafft. Deshalb wissen viele Häftlinge kaum mehr, als dass George Bush der Präsident ist; von Wladimir Putin oder Condoleezza Rice haben sie noch nie gehört. Aber warum sollen sie sich auch um Politik kümmern? An unseren Leben ändert sich sowieso nichts.

Was Briefe und vor allem Besuche betrifft, sind diese im Gefängnis Mangelware. Nach einigen Jahren werden die meisten Insassen von ihren Familien und Freunden vergessen, da kommt höchstens einmal eine Weihnachtskarte. Und Besuch? Einer meiner Bekannten hat seit Anfang der 80er Jahre den Besuchersaal nicht mehr betreten, und er ist bei Weitem keine Ausnahme.

Auch ich habe jeden Kontakt mit meiner Familie in Deutschland verloren. Aber glücklicherweise habe ich einen großen Freundeskreis in Amerika, von dem ich ständig Post und etwa achtmal im Jahr auch Besuch bekomme. Gerade für jemanden, der mehr als 20 Jahre abgesessen hat, ist das ziemlich ungewöhnlich, eigentlich müsste auch ich isoliert sein.

Diese Isolation ist gesellschaftlich gewollt, denn der Verlust der menschlichen Beziehungen ist die eigentliche Strafe des Gefängnisses. Bloß kommt dabei die Ironie des Strafvollzugs wieder zum Vorschein, denn diese Strafe trifft nicht nur die Häftlinge, sondern ebenso hart die Gesellschaft. Wie das? Weil mehr als 90 % aller Insassen eines Tages wieder entlassen werden – in eine Welt, die sie nicht mehr kennen und zu der sie keine Verbindung mehr haben. So gesehen ist es kein Wunder, dass 67,5 % aller entlassenen Gefangenen rückfällig werden.10

Man könnte sogar sagen: Je besser das Gefängnis funktioniert – das heißt, je mehr Isolation es als Strafe verabreicht – desto mehr hat die Gesellschaft später darunter zu leiden.

In Deutschland versucht man, das Problem der verschwindenden menschlichen Beziehungen dadurch zu lösen, dass man Häftlingen gelegentlich Freigang gewährt. Das gibt es in Amerika so gut wie nirgendwo mehr, und ich bezweifle auch, ob es überhaupt effektiv wäre. Im Gefängnis kann nämlich Kontakt mit der Außenwelt als sehr schmerzhaft empfunden werden, weshalb viele Häftlinge sich ganz absichtlich abschotten.

Bei mir geschah so etwas im Herbst 2000. Bis dahin hatte ich jeden Tag viele Stunden ferngesehen, wie die meisten Gefangenen: Wer kein eigenes Leben hat, holt es sich eben aus dem Kasten! Aber die ewigen Liebesgeschichten, die Unterhaltungssendungen über Detektive und Rechtsanwälte, selbst klassische Musik und Jazz auf Kassette – das wurde mir schließlich zu viel. Alles, aber auch alles erinnerte mich irgendwie an die Welt, die ich verloren hatte.