11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

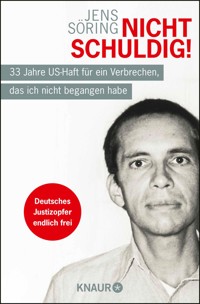

Jens Söring über seinen Kampf zurück ins Leben – nach 33 Jahren in US-Haft

Drei Jahrzehnte saß Jens Söring unter härtesten Bedingungen in US-Haft, verurteilt für den Mord an den Eltern seiner Freundin. Bis heute gibt es Zweifel an seiner Schuld. Er war 19, als er ins Gefängnis kam, fast sein gesamtes erwachsenes Leben hat er hinter Gittern verbracht. Was er dort erlebt und überlebt hat, prägt Jens Söring für immer. Nachdem er im Dezember 2019 auf Bewährung freigelassen wird, kehrt er im Alter von 53 Jahren nach Deutschland zurück. Eindringlich schildert Söring in seinem Buch sein erstes Jahr in Freiheit, wobei ihn auch immer wieder seine Erinnerungen ans Gefängnis einholen. Die aufwühlende Geschichte eines Mannes, der mit seiner Vergangenheit leben und sich eine Zukunft aufbauen muss, erfuhr eine riesige Medienresonanz.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

DASBUCH

Jens Söring über seinen Kampf zurück ins Leben – nach 33 Jahren in US-Haft

Drei Jahrzehnte saß Jens Söring unter härtesten Bedingungen in US-Haft, verurteilt für den Mord an den Eltern seiner Freundin. Bis heute gibt es Zweifel an seiner Schuld. Er war 19, als er ins Gefängnis kam, fast sein gesamtes erwachsenes Leben hat er hinter Gittern verbracht. Was er dort erlebt und überlebt hat, prägt Jens Söring für immer. Nachdem er am 17. Dezember 2019 auf Bewährung freigelassen wird, kehrt er im Alter von 53 Jahren nach Deutschland zurück. Eindringlich schildert Söring in seinem Buch sein erstes Jahr in Freiheit, in dem er alltägliche und für uns selbstverständliche Erfahrungen zum ersten Mal macht, aber auch immer wieder von seinen Erinnerungen ans Gefängnis eingeholt wird. Wie schafft es ein Mensch, all das zu verarbeiten? Die aufwühlende Geschichte eines Mannes, der mit seiner Vergangenheit leben und sich eine Zukunft aufbauen muss.

DERAUTOR

Jens Söring, geboren 1966 in Bangkok, wurde 1986 wegen des Doppelmordes an den Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom verhaftet und 1990 in den USA zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Er selbst beteuert bis zum heutigen Tag seine Unschuld. Im Dezember 2019 wurde er auf Bewährung freigelassen und nach Deutschland abgeschoben.

Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook

Jens Söring

RÜCKKEHR

INSLEBEN

Mein erstes Jahr in Freiheit

nach 33 Jahren Haft

C. Bertelsmann

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2021 C. Bertelsmann

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: Hafen Werbeagentur gsk GmbH

Covermotiv: © Johannes Arlt/Laif (oben); Stephen Mulcahey / Trevillion Images (unten)

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-27394-1V003

www.cbertelsmann.de

Für meine Gastfamilie,

die mich ins Leben zurückgeführt hat

Dieses Buch ist meine sehr persönliche Darstellung der damaligen Ereignisse, ihrer Folgen und der Zeit nach meiner Haftentlassung. Ich weiß, dass ich unschuldig bin, und zahlreiche Experten und Gutachten unterstützen meine Sichtweise. Man mag mich Doppelmörder nennen dürfen, aber jeder, der sich die Zeit nimmt, sich mit dem Fall zu beschäftigen, wird meines Erachtens zu dem Schluss gelangen, dass das nicht wahr ist. Ich enthalte mich hier jeder Mutmaßung über die Tat. Es ist meine Sicht der Dinge. In diesem Buch geht es um etwas ganz anderes, nämlich um meine Erfahrungen im ersten Jahr in Freiheit.

1

Ich besitze eine Brille, einen grauen Jogginganzug, ein Paar weiße Turnschuhe, braune Stiefel ohne Schnürsenkel, 53 Dollar in bar und meine Freiheit. Ich bin ein reicher Mann.

* * *

Als ich auf den Wecker schaue, zeigt er 9.23 Uhr. In diesem Augenblick wach zu werden, ist die erste freie Entscheidung meines neuen Lebens. Noch bis gestern rissen mich an jedem Tag die Trillerpfeifen der Wärter in aller Früh aus dem Schlaf, wenn die morgendliche Zählung begann. Der gellende Ton der Pfeifen bohrte sich durchs Ohr direkt ins Gehirn und drehte sich dort in Kreisen. Darauf folgte der Schrei Aufwachen! Aufstehen! Licht an! Beide Füße auf den Boden!

Die Häftlinge rollten aus ihren harten Knastpritschen. Unter den 64 Mann in jedem Trakt gab es immer einige, die gegen die schweren Zellentüren aus Metall traten, um gegen den Lärm mit noch mehr Lärm zu protestieren. Andere gaben durch die Schlitze in den Türen lauthals kund, wie gnadenlos sie die Ehefrauen der Wärter vögeln wollten.

In den leeren Gängen hallten die Geräusche zwischen grauem Beton und Stahl wider und wider. Wie für die 64 Männer gab es hinter den dicken Mauern auch für sie kein Entkommen. Die einzelnen Pfiffe, Flüche, Tritte und Schreie verschmolzen zu einer dichten Lärmwolke, die den gesamten Trakt ausfüllte und in jeden Spalt kroch. Es war, als ob ich direkt aus dem Schlaf in die Hölle geworfen würde. Jeden Morgen, 33 Jahre, 6 Monate und 25 Tage lang.

Und nun, an meinem ersten Morgen in Freiheit, weckt mich die Stille. Absolute Stille. Nichts ist zu hören. Der warme Holzboden, das weiche Bett und die dicke Daunendecke schlucken jedes Geräusch. Ich hebe den Kopf und blicke um mich. Weiße saubere Wände. Zwei Regale voller Bücher. Ein Schreibtisch aus Glas. Ein Hundekörbchen in der Ecke. Fenster ohne Gitter, mit Blick auf die ersten Sonnenstrahlen hinter den Bäumen. Ich schließe die Augen und spüre, wie die Stille in meinen Körper hineinfließt. Meine Arme entspannen sich, mein Rücken sinkt in die Matratze, meine Beine werden schwer und reglos bis in die Zehenspitzen. Zum ersten Mal nach mehr als drei Jahrzehnten fühle ich mich geborgen und sicher und döse wieder ein wenig ein.

Für Häftling Nr. 179212 war eine solche Szene reine Fantasie, ein unerreichbarer Wunschtraum. Nun ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Ich habe eine ganze Nacht lang friedlich geschlafen und bin erholt und ruhig aufgewacht. Das ist alles wahr, vollkommen wahr. Und zugleich vollkommen unfassbar.

Ich höre ein sanftes Klopfen an der Tür. Sofort spannen sich alle meine Muskeln an, mein Puls schnellt in die Höhe. Ein Geräusch an der Tür, egal wie zart, bedeutet, dass Wärter im nächsten Moment die Zelle für eine Durchsuchung stürmen werden. Ich bereite mich darauf vor, dass die schwere Metalltür gleich mit großem Krach aufgerissen wird. Doch dann passiert gar nichts. Stattdessen, nach einer Pause, wieder ein sanftes Klopfen, dumpf und hölzern, nicht metallisch wie bei einer Zellentür. Das Klopfen klingt nicht bedrohlich, sondern weich, natürlich und warm. Ich bin nicht mehr im Gefängnis. Mein Verstand weiß das, aber mein Körper weiß es noch nicht. Für ihn bin ich immer noch in der permanenten Gefahrenzone.

Jetzt wird zum dritten Mal geklopft, immer noch zart, beinahe zaghaft. Es dauert tatsächlich einige Sekunden, bis ich mir verstandesmäßig erarbeiten kann, in welcher Situation ich mich befinde. Vermutlich wartet irgendjemand auf der anderen Seite der Tür, kommt aber nicht in den Raum, solange ich nicht antworte. Ich habe eine Privatsphäre. Und ich habe die Macht zu entscheiden, wen ich in mein Zimmer lasse. 33 Jahre lang, seit 1986, hatte ich nicht den kleinsten Winkel, in den ich mich unbemerkt verkriechen konnte, und keinerlei Entscheidungsgewalt, nicht das geringste Mitspracherecht über meinen Alltag.

In dieser fremdbestimmten Welt des Gefängnisses verbrachte ich mein gesamtes erwachsenes Leben. Mit 19 Jahren wurde ich verhaftet, mit 53 wurde ich entlassen. Und jetzt plötzlich gibt mir jemand auf der anderen Seite einer Tür zu verstehen, dass ich selber entscheiden kann, wer in mein Zimmer kommt.

Nun höre ich ein viertes Klopfen an der Tür. Ich rufe »Hallo.« Vermutlich gibt es für solche Situationen gewisse soziale Spielregeln, aber ich kenne sie nicht. Eine Stimme ruft zurück, es sei neun Uhr dreißig, um zehn gebe es Frühstück, ich könne nun ins Badezimmer gehen. Als ich das Wort »Badezimmer« höre, muss ich breit grinsen. Gestern Abend habe ich das Badezimmer in dieser Wohnung schon gesehen, es ist etwa doppelt so groß wie meine Gefängniszelle. Und das Klo hat eine Klobrille. Das Erstaunlichste aber ist, dass ich die Badezimmertür hinter mir schließen kann. Diesen Luxus hatte ich im Gefängnis so gut wie nie, fast immer lag der Zellenmitbewohner auf der Pritsche neben dem Klo und bohrte in der Nase, während ich pinkelte.

Die Vorfreude auf das riesige Badezimmer treibt mich aus dem Bett, ich gehe zur Tür und bleibe kurz stehen, um den Augenblick bewusst zu genießen. Gleich werde ich die Tür zu meinem Zimmer öffnen. Nicht irgendein Wärter, von außen, sondern ich selber, von innen. Ich greife nach der Klinke und drücke sie nach unten. »Ich komme raus«, rufe ich, als müsste ich jemanden warnen oder mich ein letztes Mal versichern, dass ich nichts Verbotenes tue. Als niemand protestiert, ziehe ich die Tür zu mir und lasse sie aufschwingen. Vor mir liegt die Zukunft, vor mir liegt die ganze Welt.

2

Zum Auftakt meines ersten Tages in der Freiheit gönne ich mir eine lange, warme, private Dusche und versuche, mich an die stark vibrierende elektrische Zahnbürste zu gewöhnen. Dann muss ich mich anziehen, aber ich weiß nicht, was. Meine Knastklamotten, mit denen ich gestern in Deutschland ankam, sind nach der langen Reise schmutzig und ich will sie – da bin ich wild entschlossen – ohnehin nie wieder auf meinem Körper spüren.

Die Familie, die mich aufgenommen hat, hat mir einige Kleidungsstücke besorgt, obwohl ich noch vom Gefängnis aus darum gebeten hatte, mir nichts zu kaufen. Ich wollte mir meine Kleidung unbedingt selbst aussuchen, weil ich es kaum erwarten konnte, eigene Entscheidungen zu treffen. Glücklicherweise hat sich die Familie über meine Bitte hinweggesetzt und vorsichtshalber einige schlichte weiße T-Shirts und einen dunkelblauen Pullover in mein Zimmer gelegt. Zudem hat eine Amerikanerin aus meinem dortigen Unterstützerkreis zwei riesige Pakete mit Kleidung an meine neue deutsche Adresse geschickt, noch während ich in Auslieferungshaft war. Eines der beiden Pakete ist bereits vor mir in Hamburg angekommen, und so kann ich nun auch ohne Einkaufsbummel im Weihnachtstrubel zum ersten Mal in meinem Leben frei entscheiden, was ich den Rest des Tages tragen werde.

Als Jugendlicher besuchte ich eine religiöse Schule in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia, in der eine Uniformpflicht galt, und an der University of Virginia trugen damals alle Studenten so selbstverständlich identische Polohemden, Jeans und Turnschuhe, als ob es dafür eine Vorschrift gäbe. Die Uniformen in den britischen und amerikanischen Strafvollzugsanstalten bestanden dann meist aus hellblauen Hemden und Jeans; nur zwei Mal, 1999 und 2019, wurde ich in Gefängnissen untergebracht, in denen ich Overalls tragen musste, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Seit meiner Kindheit hatte ich also nicht mehr die Wahl gehabt zwischen dem gestreiften oder karierten Hemd, den engen oder weiten Jeans, den hellen oder dunklen Schuhen.

Ich probiere die geschenkten Klamotten meiner amerikanischen Freundin zuerst. Sie hat mich in der Abschiebehaft besucht und darum meine aktuelle Kleidergröße schätzen können. Trotzdem sind die meisten Sachen viel zu weit geschnitten, vermutlich weil Männer im land of the free ihre Bewegungsfreiheit sogar bei der Kleiderwahl verteidigen und es gerne bequem haben. Trotzdem finde ich ein Paar Jeans, das mit der Hilfe eines Gürtels auf der Hüfte gehalten werden kann, und mehrere Pullover, in denen ich zwar versinke, die mir aber zu Hause auf dem Sofa ganz sicher gute Dienste leisten werden.

Der dunkelblaue Wollpullover mit rundem Halsausschnitt von meiner Gastfamilie sitzt perfekt. Ich schaue in den Spiegel und sehe dort zum ersten Mal seit meiner Jugend einen Menschen, den ich tatsächlich als mich selbst identifizieren kann. Kleidung hat mir noch nie viel bedeutet, aber in diesem Moment erfahre ich am eigenen Leib, wie sie einem helfen kann, in kürzester Zeit ein buchstäblich selbstbewussterer Mensch zu werden. Ich ziehe den Pullover wieder aus und lege ihn vorsichtig in meinen Schrank zurück, um ihn nicht schmutzig zu machen.

Letztendlich fällt die erste echte Kleiderwahl meines Lebens nicht schwer. Noch immer stehen Reporter vor der Tür, und ich will die Wohnung erst mal nicht verlassen. Also ziehe ich die weit geschnittenen Jeans, ein weißes T-Shirt und einen gemütlichen grauen Pullover mit Rollkragen an, der vorne am Hals einen Reißverschluss hat. An den Füßen trage ich flauschige Hausschuhe.

Die dringend benötigten Unterhosen würden erst im zweiten Paket aus Amerika ankommen, das hängt seit Tagen beim Zoll in Frankfurt fest. Meine Freunde in Deutschland hatten wohl Hemmungen, für einen Unbekannten Unterwäsche zu kaufen, und so bietet ein Mitglied meiner Gastfamilie an, noch schnell welche zu besorgen. Ich nehme das Angebot dankend an und bitte darum, mir möglichst weite Boxershorts zu kaufen, so wie ich sie aus den USA kenne. Weil es die Deutschen im Gegensatz zu den Amerikanern aber offenbar auch untenrum gerne körperbetont haben, sind echte Boxershorts in der näheren Umgebung der Wohnung nur in einem homosexuellen Erotik-Shop, und zwar in Form eines Weihnachtsscherzartikels, zu bekommen. Und so trage ich am ersten Tag in Freiheit dunkelblaue Boxershorts mit kleinen Weihnachtsmännern in fragwürdigen Kostümierungen.

Zum Frühstück kommen meine engsten Freunde aus ihren Hotels, in denen sie die Nacht verbracht haben, wobei die Begrüßung so überschwänglich ausfällt, als hätten wir uns nicht gerade erst gestern Abend noch gesehen. Alle scheinen über Nacht Angst bekommen zu haben, dass meine Heimkehr nur ein sehr realistischer und besonders schöner Traum gewesen sein könnte, so erleichtert und glücklich fallen sie mir in die Arme. Als sich jeder persönlich davon überzeugt hat, dass ich tatsächlich hier bin, setzen wir uns zusammen an den großen Tisch im Wohnzimmer.

Eine Freundin hat eine riesige Auswahl verschiedener Brötchen vom Bäcker mitgebracht. Dazu gibt es Käse, Schinken, unglaubliche Mengen an Obst und fünf Sorten laktosefreie Nussnougatcreme. Wie jeder meiner Freunde weiß, spreche ich seit Jahrzehnten über Nutella, weil ich den Geschmack mit glücklichen Kindheitserinnerungen an Deutschland verbinde. Auch frisches Obst und Gemüse waren ein ständiges Thema bei Gefängnisbesuchen, darum bekomme ich zu meinem ersten Frühstück einen Obstkorb mit vermutlich jeder Frucht, die im Dezember in Hamburg frisch aufzutreiben ist.

Am Anfang meiner Haftzeit gab es in den Gefängnisspeisesälen noch reichlich Obst und Gemüse. Doch im Laufe der Jahrzehnte wuchs der Druck auf die Institutionen, Geld einzusparen, und das ließ sich am einfachsten erreichen, indem man weniger, aber dafür hochkalorisches und billiges Essen auftischte. So wurden Erbsen und Apfelsinen zur Seltenheit, während Kartoffeln und Nudeln bei fast jeder Mahlzeit serviert wurden.

Im letzten Jahr meiner Haft kam einmal das Gerücht auf, zum Mittagessen bekäme jeder Gefangene zwei Lauchzwiebeln. Noch bevor unser Trakt zum Speisesaal gerufen wurde, waren erste Tauschgeschäfte bereits in die Wege geleitet. Als die Wärter endlich die große Eingangstür öffneten, schoben sich 64 erwachsene Männer gegenseitig aus dem Weg, um die Ersten zu sein, die ihre zwei Lauchzwiebeln bekommen würden.

Jetzt, am Frühstückstisch in Hamburg, darf ich verschiedene Sorten Obst probieren, sogar Kiwis liegen im Korb. Ohne Anleitung durch meine Freunde wüsste ich gar nicht, wie man sie isst. Erst als ich einen Bissen des süß-säuerlichen Fruchtfleisches schmecke, erinnere ich mich, dass ich in den 1980er-Jahren tatsächlich schon einmal eine Kiwi gegessen haben muss.

Beim Probieren der verschiedenen Delikatessen auf dem Frühstückstisch merke ich, dass ich schneller satt werde als alle anderen. Meine Freunde haben erwartet, dass ich wie ein Kriegsheimkehrer über das Essen herfallen würde, aber offensichtlich hat sich mein Magen an die kleinen Portionen im Gefängnisspeisesaal gewöhnt. Obwohl mein Appetit beim Anblick all der Köstlichkeiten fast grenzenlos ist, schaffe ich es darum nur, ein Brötchen mit Nutella, etwas Käse und ein paar Stücke Obst zu essen.

Nach dem Frühstück besprechen wir, wie ich mit den Pressefotografen vor der Haustür umgehen soll. Wir entscheiden gemeinsam, dass ich das Haus vorerst nicht verlasse, damit keine privaten Fotos von mir veröffentlicht werden. Zwar wäre meine Bewegungsfreiheit vorübergehend eingeschränkt, doch das würde mir sogar helfen, die vielen neuen Eindrücke in Ruhe zu verarbeiten.

Wenn einem so lange jegliches Leben verwehrt war, kann die plötzliche Freiheit einen immensen Druck mit sich bringen, all die entgangenen Erfahrungen schnellstmöglich nachzuholen. Die Aussicht darauf, nicht nach draußen zu gehen und die kommenden Tage erst einmal in der Wohnung zu verbringen, scheint mir darum insgeheim als regelrechte Erleichterung. Hier, in den sicheren vier Wänden, kann ich meine ersten kleinen Schritte machen, mich selber ausprobieren, bevor ich durch die Haustür in die große, fremde Welt gehe.

Wie unsicher mich selbst trivialste neue Erlebnisse machen, merke ich bei der Begegnung mit Winnifred, dem kleinen Bullterrier der Familie, die mich aufgenommen hat. Winni ist ein Menschenfreund, sie hat mich bei meiner Ankunft schwanzwedelnd und schnüffelnd noch vor der Haustür begrüßt. Als ich gestern Abend mit dem Taxi am Haus ankam, war sie zufällig auf dem Weg zu ihrem Pinkelplatz, und ehe ich michs versah, hielt ich ihre Leine in der Hand. Unter den Blicken der Reporter führte ich Winni ins Haus und die Treppe hoch, vermutlich zum Dank leckte sie mir daraufhin hingebungsvoll meine Unterarme. Statt mich darüber zu freuen, dass mich dieses liebe Tier ohne jeden Vorbehalt in sein kleines Hundeherz schloss, bekam ich erst einmal Angst. Winnis raue Zunge auf meiner Haut ließ mich fürchten, dass sie mich in jedem Moment beißen könnte.

Jahrzehntelang erlebte ich Hunde hauptsächlich als Bestandteil des Gefängnisapparats, der mir meine Freiheit nahm. Fast jeden Tag sah ich Wach-, Drogen- und Handy-Spürhunde auf dem Weg zu irgendeinem Einsatz, für diese Tiere konnte ich keine positiven Gefühle entwickeln. Als ich zwischen den Jahren 1999 und 2000 elf Monate in einer sogenannten Supermax-Haftanstalt verbrachte, wurde ich mehrmals von einem Wachhund und seinem Führer zur Dusche begleitet, wenn gerade eine allgemeine Razzia stattfand. So stand ich fünf Minuten lang nackt unter dem strömenden Wasser, während der Wachhund in weniger als einem Meter Abstand ununterbrochen bedrohlich bellte und wild an der Leine zerrte.

In der damaligen US-Strafvollzugsphilosophie sollten Supermax-Gefängnisse ihre Insassen einschüchtern und abschrecken, so wollte man sie dazu zwingen, sich besser zu benehmen. Deshalb konzipierten die Leiter dieser Gefängnisse immer wieder mit voller Absicht besondere Stresssituationen, um Häftlinge nachhaltig zu terrorisieren. Bei mir wirkt die Angst vor dem Hund in der Dusche noch zwanzig Jahre später nach, als ich Winni zum ersten Mal begegne.

Im Gegensatz zu den Wachhunden war das Auftreten der Drogen- und Handy-Spürhunde friedlich, doch waren sie vollkommen ineffektiv. Jeder Gefangene, der Drogen oder ein Handy besaß, kaufte sich im Kiosk kleine Fleischwürstchen und legte ein Stück in jede Ecke seiner Zelle. Bei einer Razzia liefen die Spürhunde dann direkt zu diesen Leckerbissen und schlugen auf Drogen und Handys nicht an. Mir wurde in meiner gesamten Haftzeit kein einziger Fall bekannt, in dem ein Spürhund erfolgreich Drogen oder Handys in der Zelle eines Insassen fand. Vor diesen Tieren brauchte man keine akute Angst zu haben, trotzdem waren sie ein Ärgernis, denn alle Gefangenen mussten über Stunden in ihre Zellen eingeschlossen werden, wenn eine Razzia mit Spürhunden stattfand.

Zuletzt gab es in meinen letzten beiden Strafvollzugsanstalten Programme zur Belohnung von Häftlingen, die der Gefängnisleitung besonders dienlich waren. Dieses »obere ein Prozent« (etwa zehn Mann in einer Anstalt mit 1 100 Insassen) bekam paarweise einen traumatisierten Hund vom Tierschutzverein, der resozialisiert werden sollte. Weniger hilfreiche Gefangene wie ich sahen diese Belohnungshunde nur selten, und dann meistens nur auf größere Distanz durch einen Zaun. Um solch einen Hund kurz streicheln zu dürfen, musste man um Erlaubnis bitten und sich vor dem Häftling, der ihn führte, auf diese Weise erniedrigen. Ich war dazu nur selten bereit, und so blieben mir diese Tiere nicht weniger fremd als die Wach- und Spürhunde.

Und nun lebe ich zusammen mit einem kleinen Bullterrier, der offenkundig kurzerhand für uns beide entschieden hat, dass wir Freunde werden. Um ihn und die erwartungsvollen Blicke der Familie nicht zu enttäuschen, tätschele ich seinen Kopf und Rücken und versuche, mir meine Angst nicht anmerken zu lassen.

Den Rest des Nachmittags verbringe ich damit, Unterstützer in Deutschland und Amerika anzurufen. Sie alle haben so hart für meine Entlassung gekämpft, jetzt wollen sie endlich von mir hören, wie sich meine ersten Schritte in Freiheit anfühlen. Aber schon beim ersten Telefonat merke ich, dass ich auf diese Frage nur eine sehr konfuse Antwort geben kann. Es ist, als ob im Schaltzentrum meiner Gefühle alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt würden. Ich fühle ungeduldige Neugier auf das, was kommen wird, und natürlich grenzenlose Freude und Erleichterung. Ich bin schier überwältigt von der Anmut der Welt und fühle Scham, weil ich fürchte, im Gefängnis verroht zu sein. Ich spüre Angst, es nicht zu schaffen, mich in der unbekannten Umgebung zurechtzufinden. Ich empfinde Trauer und Wut über all die verlorene Zeit. Und manchmal kann ich kaum identifizieren, was ich fühle, weil die Anspannung so riesengroß ist.

Meine Freunde fragen dann meist, was mich am meisten beeindruckt in dieser neuen Welt und hoffen merklich auf eine besonders originelle Antwort wie die konkrete Schilderung meiner ersten unbeholfenen Begegnung mit einem Handy. Doch ich muss sie abermals mit einer allgemeinen, schwammigen Erklärung enttäuschen. Für mich ist jeder Anblick, jeder Geruch, jeder Geschmack, jedes Geräusch, also wirklich alles, neu und daher gleichermaßen erstaunlich.

Wenn ich heute Morgen statt eines Nutellabrötchens ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte gegessen hätte, wäre ich nicht mehr und auch nicht weniger beeindruckt gewesen. Beides, das Brot und den Kuchen, kann ich nur mit den Erzeugnissen der Gefängnisbäckerei vergleichen, an etwas anderes erinnere ich mich nicht. Diese Unfähigkeit, erfahrungsbasierte Vergleiche zu ziehen, erstreckt sich momentan auf fast alles. Meine neuen Jeans beispielsweise fühlen sich natürlich fantastisch an verglichen mit den Gefängnishosen, die so weit geschnitten sind, dass hinten ein großes Stück Elastik eingenäht werden muss, damit sie nicht über die Hüfte rutschen. Aber wie gut sich meine neuen Jeans im Vergleich zu anderen Hosen anfühlen, die man im Laden kaufen kann, weiß ich einfach nicht.

Nach den vielen Telefonaten ist es schon Zeit zum Abendessen. Während ich in ein Gespräch vertieft bin, öffnet jemand unbemerkt von den anderen eine Flasche Sekt. Beim lauten Knallen des Korkens zucken meine Freunde ein wenig zusammen, einige johlen kurz fröhlich, dann lachen sie gemeinsam. Mich hingegen durchfährt ein ungeheurer Schreck, alle Muskeln spannen sich an, mein Herz beginnt schneller zu schlagen.

Im Gefängnis waren plötzliche laute Geräusche stets Signale, dass es gefährlich werden könnte. Entweder wurde im Laufe eines Kampfes ein schwerer Gegenstand geworfen, oder die Wärter hatten einen Warnschuss mit der Schrotflinte abgegeben. Insbesondere die zweite Möglichkeit weckt böse Erinnerungen in mir. Während der elf Monate im Supermax wurde ich von einem Gummigeschoss getroffen, das auf einen anderen Insassen abgefeuert worden war. Er hatte den unverzeihlichen Fehler begangen, seinen Abfall in die Mülltonne im Gemeinschaftssaal zu werfen, ohne vorher um Erlaubnis gebeten zu haben. Folgerichtig gab die Wärterin aus der Kontrollkabine einen Warnschuss ab, das Signal, dass sich alle Häftlinge flach auf den Boden legen mussten. Dies taten wir pflichtschuldig, nur der sündige Gefangene an der Mülltonne nicht, er blickte verschreckt um sich. Daraufhin feuerte die Wärterin einen zweiten Schuss ab, diesmal mit vielen kleinen Gummigeschossen. Eines von ihnen traf mich am linken Oberarm, weil ich zufällig in der Nähe des Mülleimers auf dem Boden lag.

Das Geschoss selber verletzte mich nicht, es tat nicht einmal sonderlich weh, doch es hinterließ psychische Wunden, die mich die nächsten zwanzig Jahre begleiten würden. Aus meiner Sicht war es so gewesen, dass ich den Regeln gefolgt war – ich hatte mich flach hingelegt, als der Warnschuss abgefeuert wurde –, aber trotzdem wurde ich von einem Gummigeschoss getroffen. Das Befolgen der Regeln garantierte demzufolge überhaupt keinen Schutz, keine Sicherheit. Ich fühlte mich fortan noch wehrloser und entwickelte vorübergehend sogar Angst, wann immer ich meine Zelle verlassen sollte. Zwar konnte und musste ich mich trotzdem dazu zwingen, doch führte dies gelegentlich zu Anfällen plötzlicher Panik. Das vegetative Nervensystem feuerte, mein Herz begann zu pochen, meine Hände wurden kalt und feucht, ich musste schlagartig auf die Toilette und spürte das dringende Bedürfnis, in einen geschützten Raum zu flüchten. Anfänglich überkamen mich diese Attacken einmal in der Woche, später nur noch zweimal im Jahr. Der Auslöser war immer das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren und mich selber nicht in Sicherheit bringen zu können.

Das Knallen der Sektkorken an diesem Abend löst keine Panikattacke aus, aber es erinnert mich an den Zwischenfall vor zwei Jahrzehnten im Supermax. Auch macht mir meine Schreckhaftigkeit bewusst, dass ich das Gefängnis zwar verlassen habe, aber noch immer ein Gefangener bin.

Für das Abendessen hat meine Gastfamilie etwas besonders Deutsches vorbereitet, es gibt Erbsensuppe mit Würstchen. Seit Langem sehne ich mich nach Erbsen, denn im Gefängnis gab es sie aus Kostengründen zuletzt nur ein- bis zweimal im Jahr. Deshalb erfüllt mich der Geruch und Geschmack der Erbsensuppe nun mit einer Freude, die vermutlich kein anderer am Tisch nachvollziehen kann.

Am Ende des Abends verabschiede ich meine Freunde mit langen, festen Umarmungen. Jahrzehntelang konnte ich andere Menschen nicht richtig berühren, jetzt kann ich nicht genug davon bekommen. Im Strafvollzug gibt es keine Umarmungen, Gefangene legen einander nicht einmal locker den Arm um die Schulter, denn jeder körperliche Kontakt könnte als Vorbote einer Vergewaltigung fehlinterpretiert werden. Im Besucherraum dürfen Insassen ihre Familienmitglieder und Freunde nur am Anfang und am Ende des Besuchs kurz an sich drücken, andernfalls gehen die Wärter konsequent dazwischen.

Als ich zu Beginn meiner Haftzeit selber einmal gedankenversunken die Hand einer Freundin ergriff, rief mich ein Wärter zu sich. Er sagte, dass er mich nicht in Gegenwart meines Besuchs maßregeln wolle, schließlich sei ich, so sagte er wörtlich, einer der Guten. Allerdings habe er auf einer der Überwachungskameras beobachtet, dass ich einen unerlaubten Körperkontakt gehabt hätte. Dieses Mal würde er es durchgehen lassen, aber es dürfe nie wieder geschehen.

Ich war ihm aufrichtig dankbar, denn obwohl ich diese Regel für unmenschlich und falsch hielt, erwartete ich nicht, dass die Gefängnisangestellten sie ignorierten. Sie alle hatten Frauen und Kinder zu ernähren und konnten es sich nicht leisten, ihren Arbeitsplatz zu riskieren. Nach diesem Vorfall hielt ich mich streng an die Regel.

Jetzt, während der ständigen Umarmungen mit meinen Freunden, beginne ich ganz langsam, das jahrzehntelange Defizit an körperlicher Nähe abzubauen. Ich halte sie fest und genieße es, ihre Wärme an meinem Körper zu spüren.

Die Freunde, die ich heute Abend in meine Arme schließe, kann ich bedenkenlos ganz nahe kommen lassen, denn ich weiß, dass sie mir nichts Böses wollen. Fast genauso schön ist es, dass sie mir ebenso vertrauen – dass sie mich so ausgelassen umarmen, weil sie keine Angst vor mir haben. Für sie bin ich kein Gefangener, kein Doppelmörder, sondern einfach nur ein Freund.

So endet mein erster vollständiger Tag in Freiheit mit dem Gefühl, langsam ein normaler Mensch zu werden. Jemand, der andere in seine Arme schließen kann. Jemand, den andere in ihre Arme schließen wollen. Jemand, der nicht mehr allein ist.

3

22 Tage zuvor, am 25. November 2019, saß ich kurz vor 16 Uhr auf dem Metallhocker vor dem ersten Telefon im Gemeinschaftssaal des Traktes B-1 der Strafvollzugsanstalt Buckingham, US-Bundesstaat Virginia. Dort verbrachte ich die meisten Nachmittage, weil man als Weißer eigentlich nur morgens und am frühen Nachmittag Zugang zu den Telefonen bekam.

Vom späten Nachmittag an gehörten die Telefone den schwarzen Gangmitgliedern, die dann ihre Kumpel in den Ghettos und ihre babymamas, die Mütter ihrer unehelichen Kinder, anriefen. Jede Gang hatte ihr eigenes Telefon, sollte sich ein Blood an einem Telefon der Crips vergreifen, käme es zu schweren Schlägereien. In einer anderen Strafvollzugsanstalt in Virginia wurde ein Gangmitglied kürzlich ermordet, weil er das falsche Telefon benutzt hatte.

Als old head, also alter Hase, wusste ich, wann ich die Telefone benutzen konnte. Deshalb ging ich morgens auf den Sportplatz, während die Gangmitglieder ihren Drogenrausch ausschliefen, und telefonierte nachmittags, wenn die gangbangers auf den Sportplatz gingen, um mit Drogen zu dealen und Karten zu spielen. Für mich waren diese nachmittäglichen Telefonate gerade in den letzten drei Jahren zu einem Eckpfeiler meiner Überlebensstrategie geworden. Ohne den täglichen Kontakt zu meinen Freunden in der Außenwelt und zu meinen Anwälten hätte ich längst die Nerven und jegliche Hoffnung verloren.

Dieser 25. November, der Montag vor dem US-Feiertag Thanksgiving am Donnerstag, war ein schwieriger Tag für mich. Meine Anwälte hatten mir gesagt, ich könne eine Entscheidung des Gouverneurs zu meinem Begnadigungsantrag noch am selben Tag oder aber am Dienstag oder Mittwoch erwarten. Nach mehr als 33 Jahren Haft schien meine Entlassung endlich in greifbarer Nähe. Das Warten war schier unerträglich.

Am 30. April 1986 war ich verhaftet worden, vier Jahre später wurde ich zu zwei lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt. In Virginia bedeutete solch eine Strafe, dass man im Gefängnis sterben würde: Life means life, lebenslänglich heißt eingesperrt zu werden bis zum Tod. Doch in den folgenden Jahrzehnten mehrten sich die Indizien, dass es sich bei dem Urteil gegen mich um einen Justizirrtum gehandelt haben musste.

Der entscheidende Wendepunkt kam 2016, als mein Anwalt Steve Rosenfield und ich zusammen alte forensische Gutachten durchforsteten und dabei entdeckten, dass Blutproben vom Tatort, die man beim Prozess 1990 mir zugeordnet hatte, ein anderes genetisches Profil hatten als meines. Rosenfield reichte daraufhin einen Antrag auf eine Unschuldserklärung, englisch: pardon, ein und kontaktierte zwei landesweit bekannte DNA-Experten, die letztlich zu dem Ergebnis kamen, dass diese Blutproben auf die Anwesenheit von zwei unbekannten Männern am Tatort hindeuteten. Seit mehr als drei Jahren wartete ich nun auf eine Antwort des Gouverneurs von Virginia auf den pardon-Antrag.

Im Herbst 2017 hatte der vorherige Gouverneur, Terry McAuliffe, in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Radiosender WVTF angedeutet, dass er mich vor Ende seiner Amtszeit begnadigen würde. Doch letztlich tat er nichts und reichte meinen Antrag wie eine heiße Kartoffel weiter an seinen Nachfolger, Ralph Northam, einen liberalen Demokraten und Kinderneurologen. Northam war einige Jahre als Militärarzt in Deutschland stationiert gewesen, darum setzte ich sofort große Hoffnung in ihn. Und tatsächlich zeigte er als vielleicht erster Politiker überhaupt ernsthaftes Interesse an der Rechtmäßigkeit meiner Inhaftierung. Schnell sprach sich herum, dass er im Hintergrund seriös recherchierte, um herauszufinden, ob ich die Morde tatsächlich begangen hatte.

Doch dann wurde Ralph Northam im Januar 2019 in einen Rassismus-Skandal verwickelt, der ihn beinahe das Amt gekostet hätte. In den folgenden zehn Monaten war er vollkommen damit beschäftigt gewesen, sich vor den Zwischenwahlen am 5. November 2019 politisch zu rehabilitieren. Diese Wahlen sollten Ralph Northam und seine Partei deutlich gewinnen. Deshalb hatten mir meine Anwälte Hoffnung gemacht, dass er mir nun in den drei Tagen vor Thanksgiving Gnade gewähren würde. Doch seit Jahrzehnten gab es immer wieder Entwicklungen in meinem Fall, die mich hoffen ließen, dass meine Entlassung kurz bevorstünde. Diese Hoffnungen wurden jedes Mal enttäuscht, also hatte ich gelernt, meine Erwartungen niedrig zu halten und bis zuletzt mit dem Schlimmsten zu rechnen.

Je länger sich die Entscheidung zum Begnadigungsantrag hinzog, umso wichtiger wurde der Kontakt zu meinen Freunden jenseits der Gefängnismauern. Sie hatten mich in allen kritischen Situationen, von denen es weiß Gott etliche gegeben hatte, innerlich am Leben erhalten. Jahrzehntelang hatte ich mich mit ihnen nur über Briefe austauschen können, bis die Strafvollzugsbehörde Virginias vor fünf Jahren eine Art rudimentäre E-Mail-Verbindung mit der Außenwelt eingeführt hatte. Vor etwa zwei Jahren war es mithilfe eines technischen Tricks dann auch endlich möglich geworden, von den Telefonen im Gemeinschaftssaal nach Deutschland anzurufen.

Und so befand ich mich auch am Nachmittag des 25. November 2019 am Telefon mit einer deutschen Freundin, als plötzlich ein hochrangiger Wärter neben mir stand und mich anblaffte, ich müsse augenblicklich mitkommen. Normalerweise war dieser Beamte relativ freundlich, und so hörte ich schon an seinem Tonfall, dass etwas Außergewöhnliches anstand. Hastig hängte ich das Telefon auf, ohne mich zu verabschieden, und folgte dem Wärter im Stechschritt zur Kommandozentrale. Dort wurde ich in einem käfigartigen Warteraum neben der Haupttür eingeschlossen. Worauf ich warten sollte, wurde mir nicht gesagt.

Ich setzte mich auf die harte Metallbank und versuchte, nicht die Nerven zu verlieren. Immer wieder schaute ich auf meine Armbanduhr, doch die Minuten zogen sich wie Stunden. Mein linkes Knie begann unkontrolliert zu wippen, meine Hände wurden feucht und zittrig.

Endlich, um etwa 16.30 Uhr, kam der Gefängnisdirektor und schloss die Tür zum Wartekäfig auf. Er war ein Schwarzer, Mitte sechzig, mit kurzem grauem Haar und gepflegtem Schnurrbart. Im Laufe der letzten drei Jahre, als immer mehr Lokalnachrichtensender über meinen Antrag auf eine Unschuldserklärung berichteten, hatte sich eine Art Freundschaft zwischen uns entwickelt. Der Gefängnisdirektor stand kurz davor, in den Ruhestand zu treten, und ich stand, jedenfalls scheinbar, kurz vor der Anerkennung meiner Unschuld. Vor dem Speisesaal des Gefängnisses hatten wir mehrfach im Vorbeigehen darüber gewitzelt, wer von uns beiden wohl zuerst entlassen würde. Einmal, als es niemand sonst hören konnte, nannte er mich »mein Sohn« und sagte, dass der einzige Grund, warum ich noch dort wäre, die Politik sei.

Nun war es dieser Gefängnisdirektor, der mich abholte und an der Kommandozentrale vorbei in die Büroräume der Anstaltsleitung führte. Dort gab es ein kleines Zimmer, in dem Häftlinge mit ihren Anwälten sprechen konnten. Meine Anwälte hatten jedoch keinen Termin für den heutigen Tag vereinbart, und normalerweise war es auch nicht der Gefängnisdirektor, der Gefangene zu ihren Anwaltsbesuchen führte, sondern ein normaler Wärter.

Wir bogen um die Ecke und standen vor dem Konferenzraum. Die Tür war offen, ich konnte sehen, dass zwei Frauen an der einen Seite des großen Tisches saßen. Eine der beiden erkannte ich, sie hatte meinen Antrag auf eine Unschuldserklärung bearbeitet. Die andere war mir unbekannt, aber ich ahnte, dass sie die Leiterin des Bewährungsausschusses war. Ich betrat den Raum, der Gefängnisdirektor folgte mir, und wir setzten uns nebeneinander an die gegenüberliegende Seite des Tisches.

Die vermeintliche Leiterin des Bewährungsausschusses sagte, dass ich vermutlich wisse, warum ich hier sei. Dabei verzog sie den Mund und schaute auf ihr Handy. Mich sah sie nicht an.

Als ich antwortete, dass ich keine Ahnung hätte, erwiderte sie, dass darüber bereits überall berichtet würde. Noch immer blickte sie auf ihr Handy. Ich erinnerte sie daran, dass wir Häftlinge keinen Zugang zum Internet hatten und ich darum nicht wissen konnte, was los war. Sie hob den Kopf, schaute mich endlich an und raunte mir genervt zu, dass ich auf Bewährung entlassen würde. Mein Antrag auf eine Unschuldserklärung würde abgelehnt.

Ich war wie vom Blitz getroffen. Das hatte ich nicht erwartet. Je länger sich die Entscheidung zu meinem Antrag auf eine Unschuldserklärung hingezogen hatte, umso sicherer waren meine Anwälte und ich gewesen, dass der Gouverneur nur auf einen politisch opportunen Zeitpunkt wartete, um das Fehlurteil gegen mich für nichtig zu erklären.

Eine Entlassung auf Bewährung hingegen wäre jederzeit möglich gewesen, schließlich hatte es seit dem Sommer 2016 bereits drei Anhörungen vor dem Bewährungsausschuss gegeben. Erst vor zehn Monaten, im Januar 2019, war mein 14. Antrag auf Entlassung auf Bewährung abgelehnt worden. Seitdem hatte sich nichts verändert – außer, dass Gouverneur Ralph Northams Partei die Zwischenwahlen am 5. November gewonnen hatte.

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Einerseits war ich überglücklich, dass ich bald frei sein würde, andererseits war ich bitter enttäuscht, dass der Gouverneur meine Unschuld nicht offiziell anerkannt hatte. Diese beiden gegensätzlichen Empfindungen waren jeweils so stark, dass ich meine Gedanken und Gefühle weder ordnen noch ausdrücken konnte.

So blickte ich schweigend nach rechts, wo der Gefängnisdirektor saß. Er sah mich mit einem breiten Grinsen an, offensichtlich freute er sich aufrichtig für mich und gratulierte mir mehrfach. Auch ihm gegenüber fehlten mir die Worte. Ich schaute zurück zu den beiden Besucherinnen, die mit herabgezogenen Mundwinkeln und gerunzelter Stirn Papiere aus ihren Aktentaschen kramten. Sie hatten es nun erkennbar eilig, mir meine Bewährungsauflagen vorzulegen, die ich unterschreiben musste. Darin wurde ich unter anderem darüber aufgeklärt, dass ich aus den USA abgeschoben würde, das Land nie wieder bereisen dürfte, mich auch in Deutschland gut führen müsste und keinen Kontakt zur Opferfamilie aufnehmen sollte.

Nach nicht einmal fünf Minuten war er vorbei, der Moment, auf den ich 33 Jahre lang gewartet hatte. Die beiden Besucherinnen verließen fluchtartig den Konferenzraum, während der Gefängnisdirektor und ich gemächlichen Schrittes zurück zur Kommandozentrale gingen. Jetzt, da die Damen uns verlassen hatten, ließ er seinen Gefühlen freien Lauf, klopfte mir wiederholt auf die Schulter und jubelte. Als wir die Kommandozentrale erreichten, wo andere Wärter Dienst schoben, wurde er wieder distanzierter, aber das breite Grinsen konnte er nicht gänzlich unterdrücken.

Seine Vorsicht hätte sich der Gefängnisdirektor sparen können, denn die anderen Wärter freuten sich ebenfalls offenkundig für mich. Schließlich kannten sie mich seit meiner Ankunft in der Strafvollzugsanstalt Buckingham vor zehn Jahren, und in den letzten drei Jahren hatten auch sie die Berichterstattung zu meiner Unschuldserklärung aufmerksam verfolgt. Seit ich meinen Antrag eingereicht hatte, war ich zum lebhaft diskutierten Gesprächsthema unter den Gefangenen und dem Personal geworden.

Der Gefängnisdirektor duldete die Feierlichkeiten in der Kommandozentrale ein paar Minuten lang, dann ordnete er an, dass ich die letzte Nacht in Haft nicht in der Zelle, sondern isoliert von meinen Mithäftlingen auf der Krankenstation verbringen sollte. Es war möglich, dass andere Gefangene aus Missgunst versuchen könnten, mich zu verwunden oder zu töten, bevor ich das Gefängnis verließ. Solche Zwischenfälle hatte es in der Vergangenheit gegeben, davor wollte er mich schützen.

Ich bat den Gefängnisdirektor, meine Habseligkeiten aus meiner Zelle holen und mich bei dieser Gelegenheit von meinen Kumpeln verabschieden zu dürfen. Er erlaubte es etwas widerwillig und stellte mir einen besonders bulligen weißen Sergeanten als Personenschutz zur Seite. Auf dem Rückweg war der Sergeant sichtlich nervös, jedes Mal, wenn andere Häftlinge sich uns näherten, brüllte er, sie sollten Abstand halten. Einige der Gefangenen hatten zwischenzeitlich von meiner Entlassung gehört und riefen mir ihre Glückwünsche zu, andere hatten offensichtlich keine Ahnung, was passiert war. In einer Strafvollzugsanstalt wie Buckingham, mit der Sicherheitsstufe drei bis vier, gab es jedes Jahr so wenige Entlassungen, dass sich die meisten Insassen gar nicht vorstellen konnten, dass einer von uns freikommen könnte.

Als wir in Trakt B-1 ankamen, war sofort klar, dass meine Mitgefangenen dort von den Wärtern informiert worden waren. Meine Kumpel flogen auf mich zu, um mir zu gratulieren. Sogar einer meiner Erzfeinde gab mir ein High five, bevor der Sergeant dazwischengehen konnte. Auf dem Etagenbett in unserer Zelle saß mein Mitbewohner Frankie, ein Schwarzer aus Kansas, zwischen Freude und Traurigkeit hin- und hergerissen. Einerseits freute er sich für mich, da wir im Laufe des vergangenen Jahres zu so etwas wie Freunden geworden waren, andererseits war er unglücklich, weil er diesen Freund nun nicht wiedersehen würde. Frankie selber würde das Gefängnis nie verlassen, weil er zwei Jahre zuvor einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ausgeschlagen hatte. Sein Fall ist kompliziert, die Schuldfrage schwer zu klären, darum wurden Frankie acht Jahre Haft angeboten, wenn er auf sein konstitutionelles Recht auf einen Prozess verzichtet hätte. Aber Frankie sagte Nein – weil er unschuldig ist, so behauptet er. Das überlastete Justizsystem, das immer stärker auf Deals setzt, statuierte ein Exempel und verurteilte ihn nach einem nicht einmal zweistündigen Prozess zu 48 Jahren Haft ohne jede Chance auf eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung.

Ich holte mir ein paar Toilettenartikel aus dem Spind und sagte Frankie, dass ich ihm mein gesamtes sonstiges Eigentum vermachen würde: 15 Tüten Thunfisch, vier Tüten Kaffee, zehn Gläser Erdnussbutter, zwölf Bagels, einen kleinen Fernseher, den Ventilator und zwei Sweatshirts, die ihm zu klein waren, die er aber würde verkaufen können. Für Knastverhältnisse war das nicht wenig, denn wir waren erst am Morgen im Gefängniskiosk einkaufen gewesen. Durch meinen Unterstützerkreis hatte ich genug Geld, um mir dort gesundes Essen und Sportklamotten zu kaufen, was nun alles an Frankie gehen würde.

Der Sergeant sagte mir, dass ich die 21 weißen Plastikordner, die sämtliche meiner Unterlagen der letzten Jahrzehnte enthielten, unter anderem meine Ausfertigung des Begnadigungsantrags, nicht in der Zelle lassen durfte, weil es sich um juristische Papiere handelte. Also lud ich die Ordner in zwei große Plastiksäcke und verabschiedete mich ein letztes Mal von Frankie. Dann folgte ich dem Sergeanten aus dem Trakt und ging mit ihm Richtung Pforte.

Dort warteten drei Wärter, die mich seit Langem kannten und mir nun auch herzlich gratulierten. Durch ihre Arbeit am Empfang war ihnen bewusst, dass Häftlinge fast nur eingewiesen oder verlegt, aber so gut wie nie entlassen wurden. Dass sie nun einen Gefangenen in die Freiheit verabschieden konnten, war auch für sie ein seltenes Erlebnis. Diesen Beamten überreichte ich die 21 Plastikordner, weil sie die Einzigen waren, die die Befugnis hatten, sie zu entsorgen. Zwar wogen sie nur ein paar Kilo, aber als ich sie aus den Händen gab, fühlte es sich an, als würde zentnerweise Ballast von mir abfallen.

Nachdem ich die notwendigen Formulare unterzeichnet hatte, brachte mich der Sergeant in die Krankenstation und schloss mich in eine Isolationszelle, in der sonst Insassen mit hochansteckenden Krankheiten untergebracht wurden. Hier verbrachte ich die nächsten zwölf Stunden in einer Mischung aus Nervosität und Langeweile. Schlafen konnte ich kaum, was ungewöhnlich war, denn in meinem gesamten Leben, nicht einmal während des Prozesses, hatte ich je die geringste Schwierigkeit gehabt, in den Schlaf zu finden.

Was mir in dieser Nacht besonders zu schaffen machte, war die Tatsache, dass Gouverneur Ralph Northam sich zwar dazu entschlossen hatte, mich auf Bewährung zu entlassen, mir eine Unschuldserklärung jedoch verweigerte. Seit drei Jahrzehnten hatte ich zwei Ziele verfolgt: Freiheit und Gerechtigkeit. Heute hatte ich nur das erste der beiden erreicht, das empfand ich als zutiefst enttäuschend. Im Laufe der langen, schlaflosen Nacht haderte ich mit meinem Schicksal, bis ich in den frühen Morgenstunden allmählich eine positivere Sicht auf die Dinge entwickelte.

Der US-Bundesstaat Virginia hatte die Entlassung auf Bewährung 1996 abgeschafft, alle Straftäter, die danach verurteilt wurden, mussten 85 Prozent ihrer Haftstrafe absitzen. Nur jene, die vor 1996 verurteilt worden waren, durften Anträge auf frühzeitige Entlassung stellen, wobei der Bewährungsausschuss nur zwei bis drei Prozent dieser Anträge genehmigte. Insassen, die lebenslängliche Haftstrafen erhalten hatten, bekamen so gut wie nie eine zweite Chance, und solche wie ich, mit zwei oder mehr lebenslänglichen Haftstrafen, überhaupt keine.

Erschwerend kam hinzu, dass der Bewährungsausschuss eine absolute Vorbedingung für jede Entlassung stellte: Der Antragsteller musste seine Schuld eingestehen und Reue zeigen. Wenn er dies nicht tat, galt er als uneinsichtig und daher potenziell gefährlich. Selbstverständlich konnte solch ein Häftling niemals entlassen werden.

Ich habe mich immer geweigert, Reue zu zeigen für eine Tat, die ich nicht begangen hatte. Ich habe die Eltern meiner ehemaligen Freundin Elizabeth nicht ermordet. Natürlich tut es mir zutiefst leid, dass Derek und Nancy Haysom einen solch schrecklichen Tod erlitten haben, aber weil ich nicht dafür verantwortlich bin, konnte ich weder Schuld eingestehen noch um Verzeihung bitten. Aus diesem Grund lehnte der Bewährungsausschuss meine Anträge auf Entlassung jedes Mal postwendend ab, nicht selten binnen weniger als drei Wochen.

Mein 14. Bewährungsantrag war im Januar 2019 abgelehnt worden. Einen 15. Antrag hatte ich nicht eingereicht, weil ich auf eine Unschuldserklärung hoffte. Doch heute, am 25. November 2019, gewährte man mir die Entlassung auf Bewährung – ohne dass ich jemals Schuld eingestanden oder Reue gezeigt hatte.

Soweit ich wusste und weiß, bin ich der einzige Gefangene des Bundesstaats Virginia, der jemals auf Bewährung entlassen wurde, ohne die Zauberformel Ich war’s, es tut mir leid gesagt zu haben. Das war keine offizielle Anerkennung meiner Unschuld, aber eine stillschweigende vermutlich schon. Dieser Gedanke gab mir ein bisschen Genugtuung, sodass ich am Ende meiner letzten Nacht im Strafvollzug schließlich doch noch ein wenig schlafen konnte.

Früh am nächsten Morgen durfte ich duschen, danach ging es zurück zur Kommandozentrale. Dort erwartete mich der Gefängnisdirektor – eine außergewöhnliche Geste, denn er war um diese Uhrzeit normalerweise nicht im Dienst. Er sei gekommen, um sich von mir zu verabschieden, sagte er, und reichte mir nach zehn Jahren zum ersten Mal die Hand.

Der Direktor und ein Wärter brachten mich zurück zum Empfang, wo bereits zwei Beamte der Bundesbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) bereitstanden, um mich mitzunehmen. In den USA ist das ICE für die Abschiebung von illegalen Migranten zuständig, und das war ich nun: ein Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis. Mein Visum für die Vereinigten Staaten war vor mehr als drei Jahrzehnten ausgelaufen, deshalb konnte ich nicht ohne Weiteres durch das Gefängnistor in die Freiheit entlassen werden wie ein amerikanischer Häftling. Stattdessen musste ich an die Abschiebebehörde übergeben werden, die sicherstellte, dass ich das Land tatsächlich verließ.

Die zwei ICE-Beamten und zwei Wärter des Gefängnisses brachten mich zur großen Maschendrahtschleuse am Lieferanteneingang der Strafvollzugsanstalt. Innerhalb dieser Schleuse fand eine kuriose Zeremonie statt, bei der mir die Hand- und Fußschellen des US-Bundesstaats Virginia abgenommen und baugleiche Hand- und Fußschellen der Bundesbehörde ICE angelegt wurden. Damit war ich offiziell aus dem Gewahrsam Virginias entlassen und in den Gewahrsam der Bundesregierung überstellt worden. In Virginia war ich ein strafrechtlich Gefangener, prisoner, gewesen, fortan galt ich lediglich als zivilrechtlich Festgenommener, detainee. Frei war ich noch nicht, aber ein gigantischer Schritt in die richtige Richtung war getan.

Mit Hilfe der Beamten kletterte ich in den weißen ICE-Transporter, dann öffnete sich das Tor zur Maschendrahtschleuse, wir rollten rückwärts hinaus, und das Tor schloss sich hinter uns. In diesem Moment befand ich mich zum ersten Mal seit meiner Verlegung vor zehn Jahren außerhalb der Strafvollzugsanstalt Buckingham. Der Fahrer legte den Gang ein, wir fuhren am Maschendrahtzaun entlang bis zum Haupteingang. An dem großen blauen Schild mit dem Namen der Anstalt bogen wir rechts ab in Richtung der U.S. Route 15.

Ich drehte mich um und blickte ein letztes Mal zurück auf das Gefängnis, in dem ich so viele unglückliche Jahre verbracht hatte. Durch die Heckscheibe wurde es kleiner und kleiner. Ich fühlte, wie eine riesengroße Last von meinen Schultern abfiel, mein Atem wurde freier und tiefer. Raus. Ich war raus.

4

Von der Strafvollzugsanstalt Buckingham brachte mich der weiße ICE-Transporter am 26. November 2019 nach Richmond, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Virginia. Während der zweistündigen Fahrt sah ich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit die freie Welt mit eigenen Augen: die Bäume entlang des Straßenrandes, die Passagiere in den vorbeifahrenden Autos, die kleinen Städte und die Menschen vor den Geschäften und Tankstellen. Seit meiner Verhaftung 1986 hatte ich das alles nur gesehen, wenn ich von einem Gefängnis in ein anderes verlegt wurde – das letzte Mal vor zehn Jahren. Damals, im September 2009, wurde die Strafvollzugsanstalt Brunswick geschlossen, und ich wurde nach Buckingham transportiert.

Mir war bewusst, dass die Sehenswürdigkeiten, die ich durchs Fenster des Transporters bestaunte, für die ICE-Beamten und jeden anderen Menschen banal waren. Einerseits empfand ich meine eigene Fremdheit in dieser Welt als beschämend, weil sie mich zu einem Sonderling machte. Andererseits genoss ich die Faszination, die jeder neue Anblick, egal wie alltäglich, auf mich ausübte.

Amerikaner bauen ihre Gefängnisse bevorzugt an entlegenen Orten, und so war die U.S. Route 15, die von Buckingham weg führte, auf beiden Seiten von Wäldern gesäumt. Die Morgensonne schien durch die letzten herbstlichen Blätter an den Bäumen und ließ sie golden leuchten. Dann kam etwas Wind auf, die Äste bewegten sich, und das Licht spielte im Laubwerk. Tatsächlich hatte ich in der Haft die Schönheit der Welt vergessen, weil alles zwischen den grauen schmucklosen Betongebäuden und den trostlosen Sportplätzen so ausgesprochen hässlich war. Seit Jahren hatte ich nicht mehr aus meinem kleinen Zellenfenster geschaut, weil ich wusste, welche Ödnis ich dort sehen würde: einen grellen Scheinwerfer, eine Betonwand, ein riesengroßes Notstromaggregat, mehrere Zäune mit NATO-Draht, einen unbesetzten Wachturm und zerzauste Tauben und Krähen, die sich auf die Abfalleimer hinter dem Speisesaal stürzten. Bäume gab es keine, und einen Sonnenaufgang hatte ich durch den schmalen Schlitz in meiner Zelle nie sehen können. Wenn die Sonne während des vormittäglichen Hofgangs schien, wirkte ihr Licht durch die staubige Luft schmutzig und trüb. Im Laufe der Jahrzehnte hatten sich meine Augen so sehr an diese Tristesse gewöhnt, dass das Lichtspiel im Herbstlaub während der Fahrt im ICE-Transporter auf mich wie ein heilsamer Schock wirkte.

Als wir durch die kleinen Städte fuhren, war ich erstaunt, wie ärmlich das ländliche Virginia war. Ich hatte die Vereinigten Staaten zehn Jahre lang nur auf dem Bildschirm meines kleinen Fernsehers in der Zelle gesehen, dort erschienen das Land prosperierend und die Menschen wohlhabend. Die heruntergekommenen Wohnmobilparks und verwahrlosten Einkaufszentren, die nun am Fenster des Transporters vorbeihuschten, malten jedoch ein anderes Bild. Die drei großen Gefängnisse, die man in der Gegend angesiedelt hatte, waren für die verarmte Bevölkerung offensichtlich eine der wenigen wirtschaftlichen Perspektiven.