9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

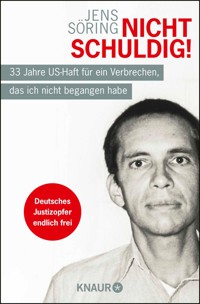

Mehr als drei Jahrzehnte saß der Deutsche Jens Söring unschuldig in US-Haft. Um seine Freundin vor der Todesstrafe zu bewahren, hatte er als junger Student den Mord an ihren Eltern gestanden. Ein fataler Fehler, begangen aus Liebe. Am Ende lautete das Urteil: zweimal lebenslänglich. Mit großer sprachlicher Kraft erzählt Söring von seinem 33 Jahre andauernden Kampf um die Freiheit – und vom unbeschreiblichen Glück, am Ende das Gefängnistor zu durchschreiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 576

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Jens Söring

NICHT SCHULDIG!

33 Jahre US-Haft für ein Verbrechen, das ich nicht begangen habe

Aus dem Englischen übersetzt von Ulrike Strerath-Bolz

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Mehr als drei Jahrzehnte saß der Deutsche Jens Söring unschuldig in US-Haft. Um seine Freundin vor der Todesstrafe zu bewahren, hatte er als junger Student den Mord an ihren Eltern gestanden. Ein fataler Fehler, begangen aus Liebe. Am Ende lautete das Urteil: zweimal lebenslänglich.

Mit großer sprachlicher Kraft erzählt Söring von seinem 33 Jahre andauernden Kampf um die Freiheit – und vom unbeschreiblichen Glück, am Ende das Gefängnistor zu durchschreiten.

Inhaltsübersicht

Vorwort

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

Vorwort

2019

Irgendwann fällt jede Mauer«, schrieb ich im Sommer 2011, als ich das Manuskript der ersten Ausgabe dieses Buchs beim Verlag abgab. Damals konnte ich nicht wissen, dass ich acht weitere Jahre im virginianischen Strafvollzug verbringen würde, bis meine Mauer endlich fiel. Erst im Herbst 2019 wurde ich endlich entlassen.

Diese acht weiteren Jahre, die ich noch absitzen musste, waren mit die schwierigsten meiner gesamten Haft. Im Dezember 2011, während der ersten Fernsehdebatte des Senatswahlkampfs, stritten sich die Kandidaten George Allen und Timothy Kaine über die missglückte Haftüberstellung im Januar 2010. Im Dezember 2015, als mein zweiter Haftüberstellungsantrag kurz vor der Entscheidung stand, gelang es dem Republikaner Rob Bell, auch diesen Versuch zu torpedieren – indem er mich zum wichtigsten Wahlkampfthema seiner Kandidatur für das Amt des virginianischen Generalstaatsanwalts machte. Und im August 2016, nachdem die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton Senator Kaine zu ihrem Vizepräsidentschaftskandidaten erkor, nahm mich die Wahlkampfmaschine des Donald Trump kurzfristig unter Beschuss – wieder wegen Kaines versuchter Haftüberstellung 2010.

Trumps Kampagne ließ nur deshalb von mir ab, weil mein Anwalt Steve Rosenfield im August 2016 einen Antrag auf eine Unschuldserklärung, einen »Pardon«, einreichte und gleichzeitig an die Zeitung Washington Post lancierte. Im Juli 2016 hatte ich nämlich die serologischen Testergebnisse aus dem Jahr 1985 mit den DNA-Testergebnissen aus dem Jahr 2009 abgeglichen. Dabei entdeckte ich, dass genau jene Blutspuren der Blutgruppe 0, die der Staatsanwalt Jim Updike im Prozess von 1990 mir angerechnet hatte, tatsächlich von einem anderen Mann hinterlassen worden waren. Dieser Mann hatte die gleiche Blutgruppe wie ich, nämlich 0, aber eine völlig andere DNA.

Nach weiteren Recherchen in den forensischen Gutachten stellte ich fest, dass zwei der Blutspuren der Blutgruppe AB, die ursprünglich Nancy Haysom zugerechnet wurden, tatsächlich von einem Mann hinterlassen worden waren. Dieser Mann hatte die gleiche Blutgruppe wie Nancy, nämlich AB, aber eine völlig andere DNA – sowie männliche XY-Chromosome, statt weibliche XX-Chromosome wie Nancy.

Dies war der endgültige wissenschaftliche Beweis meiner Unschuld. Selbst Donald Trumps Wahlkampfberater konnten das nicht leugnen. Die Angriffe auf Kaine und mich hörten schlagartig auf.

In den folgenden Monaten gewannen Rosenfield und ich immer weitere Unterstützer für den Antrag auf eine Unschuldserklärung. Der erste war Chuck Reid, der ursprüngliche führende Ermittler des Sheriffs von Bedford County im Fall Haysom: Er besuchte mich sogar im Gefängnis und wurde mein Freund. Auf Chuck folgten der Sheriff von Albemarle County, Chip Harding, der Kriminalbeamte der Stadt Charlottesville, Richard Hudson, sowie der F.B.I. Special Agent Stan Lapekas. Zwei der renommiertesten Genetiker der Vereinigten Staaten, Dr. Moses Schanfield (George Washington University) und Dr. Thomas McClintock (Liberty University), lieferten detaillierte Gutachten, in denen sie meine Entdeckungen in den serologischen und DNA-Testergebnissen bestätigten: Zwei andere Männer hinterließen das Blut am Tatort, nicht ich. Zuletzt stellten sich sogar verschiedene Prominente auf meine Seite: der Hollywood-Schauspieler Martin Sheen, der Bestsellerautor John Grisham und der Musikproduzent Jason Flom.

Im Oktober 2017 schien meine Entlassung in greifbare Nähe zu rücken: Der damalige Gouverneur Virginias, Terry McAuliffe, gab ein Interview im öffentlich-rechtlichen Radio, in dem er versprach, noch vor Ende seiner Amtszeit im Januar 2018 eine Entscheidung in meinem Fall zu treffen. Justizirrtümer seien ihm ein großes Anliegen, behauptete McAuliffe, er würde in meinem Fall »das Richtige« tun.

Doch dann überlegte er es sich anders. In den Medien hieß es, McAuliffe wolle Präsidentschaftskandidat der demokratischen Partei im Wahlkampf 2020 werden. Da war es natürlich zu riskant, in einem kontroversen Fall wie meinem sein Versprechen zu halten und »das Richtige« zu tun: McAuliffe reichte den Antrag auf eine Unschuldserklärung weiter an seinen Nachfolger, Gouverneur Ralph Northam.

Der unternahm erst einmal gar nichts, da er eine Reform des Gesundheitswesens durch den Landtag Virginias bringen musste. Dann wurde er in einen politischen Skandal verwickelt, wegen eines peinlichen Fotos aus seiner Studentenzeit. Erst anderthalb Jahre später, im Herbst 2019, war es dann endlich soweit: Ich durchschritt das Gefängnistor und wurde nach Deutschland abgeschoben.

Alles in allem war ich 33 Jahre in Haft. Das sind fünf Jahre mehr, als die Berliner Mauer stand: 1961 bis 1989. Und es sind sechs Jahre mehr, als Nelson Mandela hinter Gittern saß: 1963 bis 1990.

Ich war 19, als ich meine Freiheit verlor, und 53, als ich sie wieder gewann.

Rückblickend wird mir geradezu schwindelig bei diesem Gedanken. Solange ich mich mitten in meinem Freiheitskampf befand, war mir der Verlauf der Zeit, das Vergehen der Jahrzehnte kaum bewusst. Jeder Tag war eine neue Schlacht im ewigen Krieg gegen Virginia, zum Grübeln blieb mir keine Zeit.

Erst jetzt, nachdem ich meinen Sieg errungen habe und die Waffen ruhen, kann ich den Abgrund erkennen, der hinter mir liegt. Mehr als 12000 Tage verbrachte ich im Kampf! Keinen einzigen Front-Urlaub hatte ich. Krieg ist alles, was ich kenne. Alles, was ich bin.

Nach dem Ersten Weltkrieg schrieb der britische Soldat und Autor Robert Graves eine Autobiografie mit dem wunderschönen Titel, Good-Bye to All That – Strich drunter! Heutzutage denke ich oft an diesen Titel, denn er drückt meine Gefühle so präzise aus. Ich will »Goodbye« zum Krieg sagen, ich will den ganzen Mist hinter mir lassen, ich will endlich Frieden und Freiheit genießen. Weiß Gott, ich habe sie mir hart genug erkämpft!

Für mich bedeuten Frieden und Freiheit zuallererst einmal die ganz einfachen Dinge. Morgens werde ich nicht von den Trillerpfeifen der Wächter aufgeweckt, sondern vom Piepsen meines Handys. Zum Frühstück esse ich Obst statt wässerige Haferflocken. Wenn ich laufe, tue ich es in einer geraden Linie, nicht in kleinen Kreisen wie auf dem Gefängnishof. Beim Krafttraining muss ich die Hanteln nicht mit den Gangmitgliedern von den Bloods und Crips teilen. Und ich kann endlich aufs Klo gehen, wenn ich es will – jederzeit!

Aber natürlich bedeutet mir die Freiheit so viel mehr. Zum ersten Mal in meinem erwachsenen Leben kann ich nun herausfinden, wer ich überhaupt bin! Das weiß ich nämlich gar nicht. Seit der Nacht, in der Elizabeth ihre Eltern ermordete, befand ich mich ununterbrochen unter äußeren Zwängen, die mir gar nicht erlaubten, meine eigene Persönlichkeit kennenzulernen und zu entwickeln. Im Gefängnis musste ich unentwegt immer nur funktionieren, überleben, kämpfen. Nie hatte ich die Möglichkeit, zu entscheiden, was ich, Jens Söring, eigentlich für mich selber wollte.

Was möchte ich gerne machen? Woran hätte ich wirklich Spaß? Eigentlich verstehe ich die Frage gar nicht. Was bedeutet »Spaß machen«? Das letzte Mal, als ich Spaß hatte, war Anfang der 1980er-Jahre an meiner amerikanischen Schule, als ich E-Gitarre in zwei Rockbands spielte. Es wird also interessant sein, herauszufinden, was »Spaß haben« nun für mich bedeutet. Ich freue mich darauf!

Weil mein Freiheitskampf so eine überaus ernste und seriöse Aufgabe war, tendiere ich einerseits dazu, mir nun ein ebenso ernstes und seriöses neues Lebensziel zu setzen. Andererseits empfinde ich das Bedürfnis, zur Abwechslung etwas vollkommen Unseriöses und Federleichtes zu unternehmen. Vielleicht sollte ich meine Haare blau färben, eine Goldkette umlegen und Rapper werden! Oder doch lieber YouTube-Star und »Influencer«? Nein, am besten wäre: Mitglied eines Gaming-Teams, das um die Welt reist, um professionell Videospiele zu spielen. Egal, solange es absolut oberflächlich ist! Vom Ernst des Lebens habe ich erst einmal genug.

Eines, was ich definitiv nun für mich selber will, ist: mich noch einmal zu verlieben. Mit der Liebe habe ich fast überhaupt keine Erfahrung – und die wenige Erfahrung, die ich doch habe, war … suboptimal, sagen wir mal. Elizabeth Haysom hat meinem Herzen Schaden zugefügt, den kein Mensch ertragen sollte. Aber ich glaube nicht, dass sie mein Herz vollkommen zerstört hat. Zumindest hoffe ich es. Deshalb will ich es unbedingt noch einmal versuchen mit der Liebe.

Wenn mir das gelingen sollte, dann hätte ich sehr, sehr gerne Kinder, da empfinde ich eine ganz tiefe Sehnsucht. Mit 53 bin ich eigentlich alt genug, um Großvater zu sein – aber ich bin noch nicht bereit, den Traum aufzugeben, selber Vater zu werden. Schließlich habe ich viel schwierigere Dinge geschafft!

Vielleicht wird das mein nächster großer Kampf: der Krieg gegen die Windeln, die mitten in der Nacht gewechselt werden müssen. Aber so weit bin ich jetzt noch nicht, mein Leben fängt ja gerade erst an. Mit 53.

1

Selbst heute, nach so langer Zeit, muss ich immer noch an den Abend denken, an dem ich Elizabeth Roxanne Haysom zum ersten Mal sah. Ich wälze die Erinnerungen hin und her – nach mehr als sechsundzwanzig Jahren im Gefängnis ist mir ja nicht mehr viel geblieben außer ein paar Erinnerungen. Jeden Morgen, wenn ich die Augen aufschlage und die dicken Gitterstäbe vor meinem Fenster sehe, muss ich an jenen Abend Ende August 1984 denken: den Abend, an dem mein Absturz begann.

Komischerweise – traurigerweise – habe ich vor kurzem erfahren, dass dieser letzte Satz gar nicht der Wahrheit entspricht. Denn die Geschichte hat nicht erst an jenem Abend begonnen, als ich Elizabeth zum ersten Mal sah. Nach fast einem Vierteljahrhundert hinter Gittern, nachdem neue DNA-Tests durchgeführt wurden und sogar ein neuer Zeuge aufgetaucht ist – nachdem jetzt alles darauf hindeutet, dass Elizabeth einen Komplizen für den Doppelmord an ihren Eltern hatte –, weiß ich, dass die Geschichte schon früher begonnen haben muss. Seit meinem Prozess vor zweiundzwanzig Jahren hatte ich diesen Verdacht. Aber jetzt weiß ich es sicher; und wahrscheinlich kannte Elizabeth diesen Komplizen schon, bevor wir uns zum ersten Mal trafen.

Diese Geschichte beginnt also ganz und gar nicht an jenem Abend, sondern irgendwann davor, als sie sich mit diesem Komplizen zusammentat. Nach allem, was ich heute weiß, hatten sie den Mord möglicherweise bereits geplant und suchten nur noch nach einem Sündenbock, der einfältig genug war. Und dann tauchte ich auf. Vielleicht war es auch andersherum, und der glückliche Zufall, auf jemanden zu stoßen, der so unglaublich naiv war wie ich, brachte die beiden auf die Idee, den Mord zu planen. Wie es genau abgelaufen ist, werde ich wohl nie erfahren.

Insofern ist der Wendepunkt meines Lebens, der Abend, an dem ich Elizabeth kennenlernte, heute mehr denn je ein Rätsel für mich. Meine eigenen Erinnerungen, die ich immer wieder durchsiebe und nach Hinweisen durchforste, können mir meine dringendste Frage nicht beantworten: Wer hat Elizabeth bei dem Mord an ihren Eltern geholfen?

Aber auch wenn meine Erinnerungen mir an diesem Punkt nicht weiterhelfen können, beantworten sie doch die meisten anderen Fragen. Seit mehr als sechsundzwanzig Jahren ringe ich mit meiner Vergangenheit, versuche ich zu verstehen, was damals passiert ist, jedenfalls aus meiner und natürlich auch aus Elizabeths Perspektive. In diesem Buch habe ich alles zu Papier gebracht, was ich in dem jahrzehntelangen Kampf mit mir selbst und meiner Erinnerung gelernt habe. In der Hoffnung, durch das Schreiben endlich den Sinn hinter alldem zu finden. Und wenn es sonst nichts nützen sollte, so sind es die neuen DNA-Tests und der neue Zeuge doch wert, noch einmal einen Blick auf meine Vergangenheit zu werfen. Auf diese Geschichte, die an einem späten Abend im August 1984 beginnt.

Über meinem ersten Tag an der University of Virginia brach der Abend herein. Auf dem ganzen Campus, in den alten und neuen Wohnheimen, schien die Luft von dieser erregenden Mischung aus Freude und Beklommenheit zu vibrieren, die wohl alle Studienanfänger bei ihrer Ankunft im College erfüllt. Ein paar Stunden zuvor hatten unsere Mütter ein paar Tränen vergossen, während sie uns beim Auspacken halfen. Unsere Väter hatten uns lange Listen mit Notfall-Telefonnummern überreicht, und wir hatten unsere Eltern mehr oder weniger sanft zu ihren großen Autos geschoben und ihnen nachgewinkt. Jetzt waren wir frei. Endlich frei! Doch wir fragten uns die ganze Zeit nur, ob wir mit der Verantwortung dieses neuen Lebens als unabhängige Erwachsene tatsächlich zurechtkommen würden. Oder würden wir an kalter Pizza und endlosen Nächten mit den Plattensammlungen unserer Zimmergenossen zugrunde gehen?

Ein seltsamer Gedanke, wenn ich nach so langer Zeit darauf zurückblicke: 1984 hatten wir wirklich nur LPs. Keine CDs, keine MP3-Player, kein Internet, keine Handys. Ronald W. Reagan absolvierte seine erste Amtszeit als Präsident der USA, und in meinem Heimatland Deutschland war Helmut Kohl vor zwei Jahren Bundeskanzler geworden. Tatsächlich handelte es sich noch um zwei Länder: die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik.

Aber auch in jenen längst vergangenen Zeiten brauchten frischgebackene Studenten Anleitung und Bestärkung, und deshalb gab es für alle Studienanfänger an diesem Abend Orientierungsvorträge. Die etwa zweihundert Hochbegabten, auch Echols Scholars genannt, die im Watson-Wohnheim untergebracht waren, wurden in die Webb Lounge geladen, einen Saal im Untergeschoss des neuen Wohnheims gleich neben unserem. Begleitet von Freiwilligen aus dem dritten oder vierten Studienjahr, strömten wir in den langgestreckten Raum mit der niedrigen Decke: eine kompakte, summende Masse aus zerfaserten Nerven und gezwungenem Lächeln. So viele Gesichter, Dutzende und Aberdutzende, und kein einziges bekanntes darunter!

Nein, gar nicht wahr: Das chinesisch-amerikanische Mädchen da drüben in der Ecke kannte ich, das war Karen Wong. Vor fünf Monaten hatte ich sie bei dem Wettbewerb um die Jefferson-Stipendien kennengelernt. Jetzt ging ich zu ihr, stellte mich noch einmal vor und gratulierte ihr, dass sie wie ich eines dieser sechzehn Stipendien ergattert hatte. Karen war allerdings gar nicht so glücklich, mich wiederzusehen, denn im Gegensatz zu mir hatte sie das Stipendium eben nicht bekommen, sondern sich als ganz normale Hochbegabte an der University of Virginia eingeschrieben.

Da ihr verständlicherweise der Sinn eher nach einem Gesprächspartner stand, der sie nicht an ihr Scheitern erinnerte, reichte sie mich ziemlich rasch an ihre Zimmergenossin weiter, Liz Haysom. Diese hatte ebenfalls ein Stipendium bekommen, wie mir Karen mit spitzem Mündchen mitteilte, und zwar eines für die Universität Cambridge – in England. Wir wussten alle drei, dass der Ruf von Cambridge dem der University of Virginia haushoch überlegen war. Snobs erkennen sich überall auf der Welt.

Mit angemessener Zerknirschung, nachdem ich Karen unabsichtlich beleidigt hatte, wandte ich mich ihrer Zimmergenossin zu. Elizabeth sah nicht besonders attraktiv aus; sie war blass und mager und trug eine violette Jeans und ein T-Shirt, das wohl weiß gewesen wäre, wenn sie es häufiger gewaschen hätte. Aber der zweifelhafte Eindruck, den ihre äußere Erscheinung hinterließ, wurde von ihrem Benehmen bald in den Hintergrund gedrängt. Sie stand im rechten Winkel zu Karen und mir und warf mir einen scharfen Seitenblick zu. Zu jemandem, der ein so minderwertiges Stipendium sein Eigen nannte, wollte sie offenbar nicht aufblicken. Dann wandten sich ihre graublaugrünen Augen unter den kurzen, ungekämmten, schmutzig blonden Ponyfransen wieder der Menge zu, so dass sie jeden Einzelnen kühl mustern konnte. Liz hatte ein Bein ein wenig weggestreckt; die eine Hand auf der Hüfte, und mit der anderen Hand führte sie langsam eine Zigarette zum Mund und nahm einen langen Zug, der die Sucht verriet.

»Ja«, brummelte sie in ihrem sauberen britischen Englisch. Ja, sie hatte ein Stipendium für Cambridge bekommen. Aber sie hatte es sausen lassen. Es waren da ein paar Sachen passiert …

Nur wenige hätten aus diesem Auftritt einen Erfolg machen können, aber Elizabeth schaffte es. Ihr Geheimnis bestand wohl in der seltsamen Mischung aus Unschuld und Wissen. Der gelangweilte Blick, den sie aufsetzte, als sie den Rauch durch die Nasenlöcher blies, sollte uns daran erinnern, dass sie Erfahrung hatte, während wir einfach nur unwissende Milchgesichter waren, vollkommen austauschbar in unserer eifrigen Naivität.

Und doch hatte Liz’ Gesicht mit den hohen Wangenknochen und der Stupsnase sich eine ganz eigene kindliche Weichheit bewahrt. Das hartgesottene Gehabe war nicht nur vorgetäuscht, aber sie musste sich Mühe geben, es aufrechtzuerhalten, und manchmal, wenn wir abgelenkt waren, warf sie uns schnelle Blicke zu, um unsere Reaktionen abzulesen. Sie hätte sich keine Sorgen machen müssen, denn sie besaß wie eine große Schauspielerin die Gabe, ihr Publikum so sehr zu fesseln, dass es sie anfeuerte und ihren Erfolg ebenso sehr ersehnte wie sie selbst.

Aber bevor sie uns weiter beeindrucken und unterhalten konnte, trat der erste aus einer ganzen Schar von Professoren ans Mikrofon am anderen Ende des Saals. Er hustete und räusperte sich so lange, bis wir endlich zur Ruhe kamen, und machte sich dann gemeinsam mit seinen Kollegen daran, uns in jene vertraute Trance zu versetzen, die alle Teenager überkommt, wenn man sie dazu zwingt, sich einen Vortrag über »die Verantwortung als Vorbilder für alle Studenten und die Herausforderungen und Risiken der Unabhängigkeit« anzuhören. Ich erinnere mich eigentlich nur noch an die heiligste Regel, die auf diesem Campus galt: Erstsemester werden niemals als Erstsemester bezeichnet, sondern immer als »Studenten im ersten Studienjahr«. Durchaus möglich, dass auch erwähnt wurde, dass sich eine künftige Doppelmörderin und ihr Komplize in diesem Saal befanden und dass wir bei der Wahl unserer Freunde entsprechende Vorsicht walten lassen sollten. Aber wenn eine solche Warnung tatsächlich ausgesprochen wurde, habe ich sie leider verpasst.

Nachdem die Professoren ihre Reden gehalten hatten, strömten wir zurück zum Watson-Wohnheim und versuchten, die Schläfrigkeit abzuschütteln. Ich glaube, es war Elizabeth, die vorschlug, wir könnten doch in einer kleinen Gruppe auf den Observatoriumshügel hinter dem Wohnheim steigen. Obwohl diese Nacht mein Leben vollkommen verändern sollte, kann ich mich nur an eine einzige weitere Teilnehmerin der Exkursion erinnern, nämlich an Karen Wong. Liz stand immer noch absolut im Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit, und den anderen ging es genauso.

Die schwarzen Kiefern an der schmalen Straße hüllten uns bald in Dunkelheit, als wir uns auf den Weg machten. Aber wir gingen stetig bergauf und ließen die schnöde Welt der Studentenwohnheime und Kurse weit hinter und unter uns. Wir ließen uns vom Mond und von den Sternen führen – und von Liz’ weichem britischem Akzent, der uns verzauberte wie das Flötenspiel eines Rattenfängers. Je höher wir auf unserem Weg zum Gipfel kamen, je tiefer wir in den dunklen Wald eindrangen, desto mehr fühlten wir uns auf seltsame Weise privilegiert, mit Elizabeth unterwegs zu sein, weit weg von den anderen, die unten geblieben waren.

In der Dunkelheit dieser Nacht erzählte sie uns von ihrer Vergangenheit. Von ihrer Geburt in Salisbury in Rhodesien, das inzwischen Harare hieß und in Simbabwe lag, von ihren familiären Verbindungen zum britischen Adel und zu den Astors, von der Erziehung in exklusiven Internaten in England und der Schweiz. Von den Ferien auf dem Anwesen ihrer Eltern im kanadischen Nova Scotia, wo ihr Vater Direktor einer Stahlfirma gewesen war. Von den Preisen, die sie für ihre Theaterstücke und Romane bekommen hatte, und von dem Applaus für ihre Schauspielkünste an der Royal Academy of Dramatic Arts in London. Von den Medaillen im Skifahren und Hockey, die sie vor ihrer Knieverletzung eingeheimst hatte, von den Auftritten am Klavier und mit dem Saxophon und Cello. Und natürlich von ihrem Stipendium für das Trinity College, das exklusivste College an der Universität in Cambridge.

Alle, die an diesem Abend mit Liz den Observatoriumshügel hinaufstiegen, waren voller Ehrfurcht vor diesen Leistungen. Wir waren alle Hochbegabte und hatten vor unserer Ankunft an dieser Universität schon einiges geschafft, aber mit ihr konnte sich keiner von uns messen. Mein Vater war kein Stahlbaron, sondern nur ein relativ bescheidener deutscher Diplomat. Genau wie Elizabeth hatte ich meine Kindheit an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt verbracht – in Thailand, auf Zypern, in Deutschland und schließlich in Atlanta, Georgia. Aber für die Entfaltung meiner Persönlichkeit waren die vielen Umzüge eher ein Hindernis gewesen, im Gegensatz zu ihr. Ich war Herausgeber meiner Schulzeitung gewesen, außerdem bester Schüler in Englisch und Kunst in der Abschlussklasse meiner kirchlichen Privatschule, aber mehr hatte ich nicht vorzuweisen. Mein musikalisches Talent reichte gerade für ein bisschen Herumgezupfe auf der E-Gitarre in verschiedenen Schülerbands, und meine Karriere als Schauspieler hatte mit der Rolle des stumpfsinnigen Mörders in »Arsen und Spitzenhäubchen« begonnen und geendet. Das war in der zehnten Klasse gewesen. Keine Preise, keine Auszeichnungen, und schon gar keine Meisterschaften! Und Elizabeths Cambridge-Stipendium war nicht nur wesentlich mehr wert als meines, sie hatte es auch noch ausgeschlagen. Vor diesem Ausmaß an Snobismus konnte ich nur in Ehrfurcht erzittern.

Für einen Augenblick wurden wir von Liz’ wundersamer Vergangenheit durch ein seltsames orangefarbenes Licht abgelenkt, das durch die Bäume glühte. Bald kam ein geheimnisvolles Summen dazu, das umso lauter wurde, je näher wir kamen, und mich ziemlich nervös machte. Wer wusste schon, was da im Dunkeln lauern konnte? Aber es war nur ein kleines Umspannwerk, das von Sicherheitsscheinwerfern und einem hohen Zaun mit der Aufschrift »Achtung, Hochspannung!« geschützt wurde. Wir gingen schnell daran vorbei und tauchten wieder in die Dunkelheit zwischen den Kiefern ein. Inzwischen kam uns die Nacht vertraut und angenehm vor, während die Dinge des täglichen Lebens, wie dieses Umspannwerk, fremde Eindringlinge darstellten.

Und Elizabeth begann wieder auf ihrer Rattenfängerflöte zu spielen, diesmal aber in einer dunkleren, melancholischeren Tonart. Sie erzählte uns von ihrer schönen Geliebten Miranda, die kein Stipendium für Cambridge bekommen hatte und deshalb nicht mit Liz dorthin gehen konnte. Sie erzählte von ihrem Beschluss, gemeinsam mit Miranda England zu verlassen, damit sie zusammen sein konnten – und frei. Und sie erzählte uns von ihrer Zeit in Italien, wo sie sich mit Diebstählen und Drogenhandel durchgeschlagen hatte, von ihren Erfahrungen mit Heroin, ihrer Zeit in einer anarchistischen Kommune nicht weit von der Berliner Mauer. Schließlich war sie nach einem Unfall von einem Freund ihrer Eltern, der beim Geheimdienst der US-Armee arbeitete, aufgespürt worden, und man hatte sie gegen ihren Willen zurück nach Lynchburg in Virginia gebracht, wo ihre Mutter familiäre Wurzeln hatte und wohin ihre Eltern gezogen waren, als ihr Vater in den Ruhestand trat. Die Summe all dieser Ereignisse war der Grund, warum sie sich erst jetzt an der University of Virginia eingeschrieben hatte: Sie war zwei Jahre älter als alle anderen Studienanfänger.

Wie ich es in den nächsten Monaten noch oft tun würde, hörte ich auch an diesem Abend zu, als Elizabeth den Zauber ihrer Stimme entfaltete und uns alle behexte. Alle, die mit uns an diesem Abend durch den dunklen Wald am Observatoriumshügel gingen, glaubten ihr jedes einzelne Wort. Sie war wie eine Botschafterin aus einer Welt voller Aufregung und Abenteuer, einer Welt, deren Existenz wir bis dahin nur erahnt hatten. Unsere Eltern und Lehrer hatten uns nur allzu gut vor lesbischen Geliebten und Anarchisten abgeschirmt, und jetzt dürsteten wir förmlich nach den köstlichen Gefahren, von denen Elizabeth wusste. Wir glaubten ihr, weil wir ihr glauben wollten.

Als Liz ihre Geschichte zu Ende erzählt hatte, kamen wir um eine Kurve und erreichten schließlich die Lichtung oben auf dem Hügel. In der Dunkelheit konnten wir nichts sehen, und das kleine Observatorium selbst war geschlossen. Aber die lange Reise zum Gipfel hatte sich dennoch gelohnt. In Elizabeths Gegenwart spürten wir unser Leben mit neuer Schärfe: Die Kiefern rund um die Lichtung dufteten süßer, die Lichter der Autos tief unter uns funkelten heller, der Wind schmeckte frischer, und das Gras, auf dem wir uns niederließen, fühlte sich weicher und üppiger an. Selbst die Stille schien widerzuhallen von Botschaften, die nur an uns gerichtet waren. Es war unser erster Tag am College, unsere erste Nacht als unabhängige Erwachsene, eine Zeit der Vorahnungen und Vorzeichen für die Zukunft, die sich vor uns erstreckte. Und Liz machte aus dieser Nacht etwas ganz Besonderes.

Manchmal, wenn ich in meiner Zelle liege und deprimiert bin, denke ich über diese Vorahnungen und Vorzeichen nach. Dann frage ich mich, ob mir an diesem Abend nicht eine rätselhafte Gottheit mit einem kranken Sinn für Humor eine Botschaft schicken wollte. Elizabeth und ich lebten in einem Studentenwohnheim namens Watson. Zwanzig Monate später, als wir in London verhaftet wurden, lebten wir in einer Wohnung in einer Querstraße zur Baker Street, wo Sherlock Holmes und Dr. Watson ihr Zuhause hatten. Der Ort, wo sie ihr Netz zum ersten Mal auslegte, indem sie ihre phantastische Geschichte von dem Cambridge-Stipendium erzählte, war ein Saal namens Webb, Spinnennetz, und dieses Netz war weiß Gott kein harmloses. Liz führte uns zu einem Observatorium, wo man nichts beobachten konnte, und wir waren auch noch dankbar für das Erlebnis. Und auf dem Weg zum Gipfel kamen wir an Warnschildern vorbei, auf denen von »Hochspannung!« die Rede war, was durchaus ein Hinweis auf den elektrischen Stuhl sein konnte. O doch, so gesehen, gab es Warnungen zuhauf!

Aber im Rückblick begreife ich auch, dass mich keine Warnung hätte retten können, denn wie jeder Achtzehnjährige mit einem Mindestmaß an Selbstachtung war ich überzeugt, dass schlimme Dinge nur anderen Leuten passierten und dass ich gewissermaßen immun dagegen war. Und wie jeder Jefferson-Stipendiat mit einem Mindestmaß an Selbstachtung glaubte ich, dass ich wirklich und wahrhaftig schlauer und besser sei als alle anderen und dass meine Überlegenheit mich schützen würde. Und schließlich glaubte ich wie alle Jungfrauen (in jeder Hinsicht!) mit einem Mindestmaß an Selbstachtung, dass meine Unschuld eine Art Schild gegen die böse Welt sei, nicht etwa eine Lücke in meiner Rüstung. Mit anderen Worten: Ich war unwissend, arrogant und naiv. Man könnte auch sagen: Ich war jung! Wenn ein weiser Erwachsener oder ein junger Freund mit mehr Erfahrung sich mit mir hingesetzt und mir in aller Ruhe die vor mir liegenden Gefahren erklärt hätte – ich hätte ihm keine Sekunde lang zugehört. Und das heißt, für alles, was danach kam, kann ich nur mir selbst einen Vorwurf machen.

In meiner Unwissenheit, Arroganz und Naivität glaubte ich im Herbst 1984, Elizabeth sei ein vollkommen anderes, überlegenes Kaliber, verglichen mit uns anderen Studienanfängern. Es war ganz natürlich, dass sie sich den ganzen September und einen Großteil des Oktobers aus dem Leben in unserem Wohnheim ausklinkte und ihre Freizeit mit Leuten aus dem dritten und vierten Studienjahr verbrachte, Leuten, die genauso alt waren wie sie. Manchmal bekam ich sie kurz zu sehen, wenn sie zu irgendeiner Party lief, in ihren alten, ausgebeulten Klamotten, die immer ein bisschen nach Heilsarmee-Kleiderkammer aussahen. Ihre Haarfarbe wechselte ständig, während ihre sonstige Körperpflege genauso zweifelhaft blieb, wie sie mir schon an dem ersten Abend vorgekommen war.

Als Liz anfing, ein Buch über ihre Europareise zu schreiben, durften einige Mädchen aus dem Wohnheim ein paar Kapitel tippen, denn solche niederen Arbeiten waren unter ihrer Würde. Ansonsten waren die einzigen Beweise für ihre Existenz die verzweifelten Nachrichten, die liebeskranke, zugedröhnte Pseudokünstler beiderlei Geschlechts bei ihrer Zimmergenossin Karen Wong hinterließen.

Niemals während dieser ersten paar Wochen am College wäre ich auf die Idee gekommen, dass Elizabeth und ich uns ineinander verlieben könnten. Ich genoss mein Leben auch viel zu sehr, als dass ich sie vermisst hätte. Obwohl ich zu viele und zu schwierige Kurse belegte, kam ich mit relativ geringem Arbeitsaufwand zu guten Noten. An den Wochenenden taumelte ich wie alle anderen von einer bierseligen Verbindungsparty zur anderen. Der Schlagzeuger aus meiner zweiten Highschool-Band wohnte im Studentenwohnheim gleich nebenan, und wir heckten großartige Pläne für eine neue Band aus.

Zu meinem äußersten Erstaunen entdeckte ich außerdem, dass ich einige Fans unter den Mädchen im Watson-Wohnheim hatte. Während der Highschool-Zeit hatte ich meine Kontakte zum anderen Geschlecht auf die Ferien in Deutschland beschränkt, denn nur dort waren Mädchen zu finden, mit denen ich mich über die Filme der französischen Nouvelle vague oder über das Pro und Kontra der Pershing-Raketen unterhalten konnte. Die Mädchen an meiner spießigen Privatschule in Atlanta waren genauso langweilig und öde gewesen wie unsere Schuluniformen.

Aber hier, im Wohnheim der Hochbegabten an der University of Virginia, war ich auf einmal von Dutzenden ebenso intelligenter wie attraktiver Mädchen umgeben. Und ein paar von ihnen hefteten sich mit großer Entschlossenheit an meine Fersen. Später erzählte mir Elizabeth, dass ich meine Beliebtheit meiner verzweifelt zur Schau gestellten Treue zu Katerina verdankte, der deutschen Freundin, die mir kürzlich den Laufpass gegeben hatte, nachdem ich zum Studieren zurück nach Amerika gegangen war. Aber vielleicht war diese offensichtliche Schwäche auch nur ihr Grund, mich zu beachten.

Irgendwann in der Mitte des Herbstsemesters tauchte Liz wieder im Leben unserer Wohnheimclique auf und begann mit einer festen Gruppe von Leuten ins Kino zu gehen, darunter auch Karen Wong und ich. Oberflächlich betrachtet, hatte unsere langsame Annäherung nichts Unausweichliches, aber irgendwie passierte es doch relativ häufig, dass wir nebeneinander zu dem Studentenkino gingen, und hinterher diskutierten wir oft noch sehr intensiv über die Feinheiten der Kameraführung oder ähnliche Dinge.

Im Laufe des Novembers 1984 kam es dann dazu, dass wir uns fast jeden Tag sahen, nicht nur zweimal die Woche auf dem Weg ins Kino. Das Tree House, eine Imbissbar auf dem Campus nicht weit von unserem Wohnheim, wurde zu unserem regelmäßigen Treffpunkt. Wenn die Bar schloss, saßen wir oft noch ins Gespräch vertieft da, und für eine Weile gehörten wir sozusagen zum Inventar. Wenn uns jemand suchte, fand er uns im Tree House. Manchmal kamen Freunde vorbei, um ein bisschen zu plaudern, aber sobald sie gingen, nahmen wir unsere privaten Diskussionen wieder auf.

Natürlich unterhielt mich Elizabeth weiterhin mit zahllosen Geschichten von ihren Reisen in Europa. Wenn sie erzählte, klang es immer, als wäre das alles ein Riesenspaß gewesen: Sie hatte mit ihrer Geliebten Miranda in Italien am Strand geschlafen, hatte Münztelefone geknackt, um ihre Heroinsucht zu finanzieren, war in ein Hare-Krishna-Haus gezogen, als ihr das Geld ausging, und hatte dort von Linsen und Quark gelebt und im Morgengrauen buddhistische Gebete gesungen. Dann war sie wieder weggelaufen, diesmal nach Berlin, wo sie in einer Kommune in der Nähe des Reichstags und der Mauer gelebt hatte. Wenn Charles Dickens im 20. Jahrhundert geschrieben hätte, er hätte seinen Oliver Twist auf Abenteuer geschickt, die denen von Liz glichen.

Dabei waren viele ihrer Geschichten alles andere als amüsant. In einem Internat in der Schweiz war Elizabeth brutal vergewaltigt worden. Für sie war klar, dass ihr gesamtes Leben durch diese traumatische Erfahrung einen anderen Weg eingeschlagen hatte. Kurz nach der Vergewaltigung hatte sie angefangen, Drogen zu nehmen und ihr Bedürfnis nach körperlicher Zuwendung bei anderen Mädchen zu stillen, was an dieser reinen Mädchenschule nicht schwierig war. Und natürlich fiel es ihr schwer, anderen Menschen zu vertrauen, vor allem Männern.

Noch viel schmerzlicher war die Haltung ihrer Eltern gewesen. Elizabeth hatte immer das Gefühl gehabt, dass sie ihr nach der Vergewaltigung nicht ausreichend Trost gespendet, sondern sie stattdessen von einem englischen Internat ins nächste gescheucht hatten, während sie im fernen Kanada lebten. Und jetzt, nachdem sie in Berlin wieder aufgespürt worden und nach Lynchburg geschleppt worden war, hielten ihre Eltern sie an einer unerträglich kurzen Leine.

Staunend saß ich im Tree House und hörte ihren Erzählungen zu. Niemand, den ich kannte, hatte eine so widerwärtige Tragödie durchmachen müssen wie eine Vergewaltigung. Ein paar von meinen Freunden an der Highschool hatten regelmäßig Marihuana geraucht, aber keiner von ihnen hatte die Schrecken eines kalten Heroinentzugs erlebt wie Liz. Die Einsamkeit der Lesbenbars, die eisige Isolation des eigenen Misstrauens, die Verzweiflung, die sie nach Europa getrieben hatte – ein solches Ausmaß an Unglück hatte meine ruhige Existenz nie auch nur berührt.

Und trotz all dieser Schrecken war Elizabeth erfolgreich, hatte auf der Highschool nur Bestnoten und ließ auch am College nicht nach. Manchmal gelang es ihr sogar, über ihre Vergangenheit zu scherzen! Ich hatte gar keine andere Möglichkeit: Sie war eine Heilige für mich, die durch Höllenqualen zu echter Größe gefunden hatte.

Außerdem war Liz eine ausgezeichnete Zuhörerin, wenn ich einmal ein mitfühlendes Ohr brauchte. Während des Herbstsemesters rutschte ich immer tiefer in die gefürchtete Erstsemesterkrise, eine häufige Erscheinung bei Teenagern, die plötzlich den sicheren Grenzen ihres Elternhauses entrissen werden. Die Ziele, die mir an der Highschool so wichtig gewesen waren, schienen mir nun hohl und leer, und die Suche nach neuen Träumen gestaltete sich schmerzhaft und verwirrend.

Eigentlich war ich mit der festen Absicht ans College gegangen, im Hauptfach Psychologie zu studieren. Aber der Fachbereich beschäftigte sich nur wenig mit Freud, meinem Favoriten, oder überhaupt mit Individualpsychologie. Stattdessen erwarteten die Professoren fleißige Studenten, die sich dadurch hervortaten, dass sie Löcher in Tausende von Rattenschädeln bohrten, Elektroden anbrachten und dabei zusahen, wie die armen Nager hochsprangen, wenn man den Strom einschaltete. Psychobiologie – zu blutrünstig für meinen Geschmack. Also musste ich mich nach einem neuen Hauptfach umsehen.

Ein anderes Hauptinteresse während meiner Zeit an der Highschool war der Journalismus gewesen, aber auch dieses Interesse verblasste während des ersten Semesters am College. In der neunten Klasse war ich für ein Jahr aus der Redaktion meiner Schulzeitung ausgeschlossen worden, weil ich einen Artikel über die krebserregenden künstlichen Farbstoffe geschrieben hatte, die in dem synthetischen Orangensaft enthalten waren, den man uns beim Mittagessen servierte. Aber es gab ein paar Eltern, die meinen Artikel lasen, und sie zwangen die Schule dazu, wieder echten Orangensaft auszuschenken, und dieser Erfolg hinterließ in mir große Ehrfurcht vor der Macht des geschriebenen Wortes. Als das Jahr meiner Verbannung vorbei war, arbeitete ich intensiv daran, Herausgeber der Schulzeitung zu werden, was mir in der zwölften Klasse dann auch gelang.

Aber die überwältigende Armut, die ich während eines Ferienaufenthalts in Mexiko im Sommer 1984 gesehen hatte, erschütterte meinen Glauben an die Macht des Journalismus. Auf der Reise von den schönen reichen Stadtvierteln von Mexico City zu den Aztekenpyramiden war ich mit meinen Gastgebern durch endlose Slums gefahren. Hier kotzten riesige Chemiewerke grünen Qualm über die ungeschützten Hütten der Arbeiter aus, während halbnackte Kinder zwischen menschlichen Exkrementen spielten, weil es keine Kanalisation gab. Man konnte diese Armut nicht ignorieren, selbst wenn man die Augen schloss, denn der Gestank kroch durch die Filter der Klimaanlage in unser Auto. Und es war endlos, endlos, endlos!

Zum ersten Mal in meinem Leben begriff ich, wie unglaublich privilegiert und behütet mein Leben war. Auf dem Rückweg von Mexiko glitt ich ungestört durch den Flughafen, nur weil ich mit einem deutschen Diplomatenpass winken konnte. Die anderen Reisenden mussten geduldig am Einreiseschalter warten, und wenn sie dort standen, hatten sie noch Glück. Die meisten Menschen auf der Erde sahen Flugzeuge nur von unten, aus der Perspektive elender Verschläge aus Pappe und Schlamm.

Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie diese Menschen lebten. Und natürlich konnte ich mir nicht vorstellen, wie ich ihnen helfen sollte, indem ich Leitartikel für irgendwelche Zeitungen schrieb. In diesem Moment stellte ich die gesamte Richtung meiner bisherigen Ausbildung in Frage: meine zweisprachige Erziehung mit Deutsch und Englisch, meine fünf Jahre Französischunterricht und die zwei Jahre Latein. Was nützte mir meine Sprachbegabung, wenn Worte nicht das Geringste verändern konnten?

Elizabeth hörte mir geduldig zu, während ich diese gewichtigen Fragen im Tree House vor ihr ausbreitete. Meine Besessenheit von dieser Krise war so durchdringend, dass ich mich nie fragte, ob sie mich eigentlich so ernst nahm wie ich mich selbst. Für mich war Liz eine ältere, klügere Mentorin, weiter nichts. Während dieser Zeit ging ich weiterhin mit Mädchen aus unserem Studentenwohnheim zum Tanzen oder zu Partys, und vermutlich genoss sie weiterhin ihre exotischen Drogenorgien mit irgendwelchen Kunsthistorikerinnen aus höheren Semestern.

Deshalb war ich auch vollkommen verblüfft über Elizabeths Reaktion, als ich eines Tages einen Witz darüber machte, dass wir einem alten Ehepaar ähnelten, weil wir so viel Zeit mit Reden verbrachten. Liz starrte mich an – und gestand mir dann, dass sie mich schon seit zwei Monaten heimlich liebte.

Aber das war noch nicht alles. Sie wollte mit mir schlafen, jetzt und auf der Stelle. Für meine Jungfrauennerven war das natürlich alles viel zu viel. Ich schickte Elizabeth in ihr Zimmer und ging allein zurück in meins, fast ohnmächtig vor Schreck.

Es kostete sie vier anstrengende Tage der Überredungskunst, bis wir endlich im gleichen Bett landeten. Und natürlich war es ein absoluter Reinfall. Beim zweiten Mal ging es besser, aber auch nur gerade so. Zwei Wochen später genoss ich es so sehr, dass ich meine Prüfung in Psychobiologie in den Sand setzte, so dass sich meine perfekte Gesamtnote A zu einem schlichten B verschlechterte.

In der ersten Dezemberhälfte 1984 hinterließ Elizabeth den folgenden Brief in meinem Zimmer im Studentenwohnheim:

Jens, ich schreibe Dir, weil ich nun mal eine Schriftstellerin bin – keine Denkerin und auch keine Rednerin. Schreiben ist die einzige Art, wie ich mit einiger Tiefe kommunizieren kann. … Ich hoffe, Du verzeihst mir diese Grundschulkinderart, Briefchen zu schreiben.

Zunächst einmal: Ich liebe Dich. Ich liebe Dich ganz egoistisch und so sehr, dass es weh tut.

Ich könnte jetzt lange Listen schreiben, wie verzweifelt ich Dich liebe, aber eigentlich habe ich schon zu viel gesagt. Du wirst meiner müde werden, Deine Zuneigung wird sich erschöpfen, bis Dich Gleichgültigkeit und Langeweile übermannen. Gerade bist Du gegangen, und es fällt mir so schwer, mich nicht an Dich zu klammern! Unser Gespräch heute Abend hat mich bis in die Zehenspitzen erschüttert. Ich habe so sehr gezittert, dass ich kaum mehr weitersprechen konnte. Du hast wohl begriffen, dass ich noch keinen Mann körperlich so berührt habe wie Dich, und darüber bin ich froh. Aber ob Du wohl auch verstehst, dass keine Frau jemals Deinen Platz einnehmen könnte?

Zwei Monate sind eine lange Zeit. Sie wird noch länger, wenn man den pfeifenden Schmerz der Einsamkeit spürt. … Als ich in der Lesbenbar war, hat mich eine Frau aufgegabelt, sehr attraktiv, amüsant, selbstbewusst – und sehr verführerisch. Für einen Augenblick habe ich gedacht, jetzt hört der Schmerz auf. Aber so wunderbar sie war, wie sie da saß und mich mit ihren riesigen blauen Augen ansah, mich in Versuchung führte, herausforderte, lockte – sie konnte kein Begehren in mir wecken. Der einzige Gedanke, der mich durchfuhr, war ein leise dahinperlendes Kichern darüber, dass ich es immer noch schaffte, das hübscheste Mädchen in der Bar auf mich aufmerksam zu machen. Ein bisschen Eitelkeit, ein winziger Selbstbetrug, der aber nur eine grauenhafte Leere in mir hinterließ. … ich wollte sie nicht als Gefährtin. Ich wollte sie nur, um nach außen etwas zu beweisen. Genau wie Miranda. Es ist immer ein besonderer Genuss, die begehrteste Person der ganzen Gruppe zu besitzen, einfach, damit die anderen Dich anerkennen und damit Du selbst nichts spürst. Es ist ein kompliziertes, exotisches Spiel. Ein verbotenes Spiel. Und deshalb war es für mich in der Vergangenheit so reizvoll. Aber jetzt will ich etwas fühlen. Ich will die quälenden, ziehenden Wellen spüren, die auf mich einschlagen. Das hat sehr wenig mit der Gestalt der Genitalien zu tun. Mädchen ziehen mich an, weil sie verboten sind. Die Unsicherheit, die Isolation – das fasziniert mich. Ich genieße es, die Werte in Frage zu stellen, mit denen ich aufgewachsen bin. Männer haben mich körperlich gequält, aber Frauen auch – in einer lesbischen Beziehung ist man furchtbar verletzlich.

Ich schweife ab, bitte verzeih mir.

Joe Cardinal liegt in meinem Bett.

Ich hätte mich in ein Mädchen verlieben können, aber ich habe es nicht getan.

Ich habe mich in Dich verliebt.

Wenn ich mit einer Frau zusammen bin, sehne ich mich nach einem Mann. Wenn ich mit einem Mann zusammen bin, sehne ich mich nach dem verbotenen Reiz einer Frau.

Aber wenn ich mit Dir zusammen bin, fühle ich nur die Sehnsucht, Dich ganz zu besitzen – und die süßen, verbotenen Früchte der Liebe.

Die Liebe ist für mich immer ein verbotenes Land gewesen. Ich habe mich nicht ein Gänseblümchenflüstern weit wirklich auf jemanden eingelassen. Sie spazierten durch mein Leben, solange ich meine Freude an ihnen hatte, und wenn sie mich langweilten, habe ich sie verlassen. Ja, ich bin sehr grausam gewesen. Ich gefiel mir darin, zu versteinern. Niemand hat mein Leben allzu sehr beeinflusst.

Lange Zeit habe ich meine Liebe zu Dir gehasst. Ich habe mich selbst gehasst, als ich meine Verletzlichkeit entdeckte, aber im Laufe der Wochen habe ich angefangen zu verstehen. Ich hatte immer gedacht, ich sorge dafür, dass sich Männer in mich verlieben, damit ich allen Hass, den ich für sie empfand, herauslassen konnte, indem ich sie demütigte. Wie sehr habe ich ihre billige Geilheit und ihre lässige Leidenschaft verachtet. Und am Ende hatte ich sie so weit, dass sie sich selbst hassten, weil sie mich liebten und weil ich sie quälte. Ich habe sie dahin gebracht, dass sie sich selbst demütigten, um mich zu bekommen, und dann habe ich ihnen den besten Sex geliefert, den sie in ihrem ganzen Leben kriegen werden, und bin gegangen. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass die angebliche Erleichterung und der Trost, den ich bei Frauen fand, auf genau dasselbe hinauslief. Ich habe sie ganz genauso behandelt, nur etwas netter. Es hatte nichts mit der Gestalt der Genitalien zu tun, es ging nur um mich. Zehn Jahre lang habe ich mich selbst verachtet, erst Du hast das geändert. Du hast Dich ohne Lüsternheit um mich gekümmert, und bei Dir habe ich mich wieder wie ein kleines Mädchen gefühlt, das die Sonne in den Augen hat und nicht nur einen Mond zwischen den Beinen. Du hast dich um mich gekümmert, einfach so. So altklug das klingt: Ich habe viele Menschen getroffen und ich weiß, dieses einfache, geradlinige Dasein für einen Menschen ist etwas sehr Seltenes. In meinem Leben hat es nur einen einzigen Menschen gegeben, der sich wirklich um mich gekümmert hat und die Bruchstücke immer wieder aufgesammelt hat – aber ich habe sie nie geliebt.

Deshalb liebe ich Dich. Nicht nur, weil Du Dich um mich kümmerst, sondern, weil Du es tust, obwohl Du ein Mann bist. Deshalb liebe ich Dich auf eine fast friedliche Weise – ich weiß, es ist eine turbulente Art von Frieden – seit zwei Monaten und wünsche mir, dass es immer so weitergeht. (…)

Wenn ich diesen Brief noch einmal durchlese, empfinde ich ihn als ebenso schwach im Ausdruck wie alles, was ich jemals zu Dir gesagt habe, eher noch verwirrter. So will ich es dabei belassen, Dir zu sagen, dass ich Dich liebe. Mag sein, dass sich die Intensität und Richtung von Zeit zu Zeit ändert, aber ein Teil von mir wird Dich immer lieben, und diesen Teil kann Dir niemand wegnehmen. Elizabeth.1

Dieser Brief sagte so viel über unser Verhältnis zueinander, und ich hätte so viel von meiner eigenen Zukunft darin lesen können! Wenn ich nur wachsam gewesen wäre …

Während der langen Gespräche im Tree House hatte ich begonnen, an der Macht der Worte zu zweifeln. Was für ein Idiot ich war! Ich hätte meine teure Privatschulausbildung mit ihrem Schwerpunkt auf Sprachen nutzen sollen, um jedes einzelne Wort in Elizabeths Brief zu untersuchen. »… dann habe ich ihnen den besten Sex geliefert, den sie in ihrem ganzen Leben kriegen werden … Und am Ende hatte ich sie so weit, dass sie sich selbst hassten, weil sie mich liebten und weil ich sie quälte.« Ähnlich wie die »Achtung, Hochspannung!«-Schilder bei unserem Ausflug auf den Gipfel des Observatoriumshügels war dieser Brief eine Warnung. Und weil ich ihn ignorierte, mussten zwei Leben enden, und zwei weitere wurden zerstört.

Viele Jahre lang hatte ich Zeit, nachts durch meine Zelle zu tigern und mich zu fragen: Warum das alles? Warum habe ich Liz’ Annäherungsversuche nicht zurückgewiesen? Warum habe ich mir nicht eines der anderen Mädchen in unserem Studentenwohnheim ausgesucht, das mich zum Tanzen und auf Partys einlud? Warum habe ich mich ausgerechnet auf Elizabeth Roxanne Haysom eingelassen?

Ich glaube, es war 1991, dass ich zufällig ein Foto von Liz ansah, während ich mir die Zeit damit vertrieb, mich mit solchen Fragen zu quälen. Und plötzlich tauchte eine Erinnerung wieder auf, nachdem sie so viele Jahre lang vergraben gewesen war: meine erste Erinnerung überhaupt.

Ich habe keine Erinnerungen an die Zeit, bevor ich zwei Jahre alt war; damals wurde ich wegen des Verdachts auf einen Gehirntumor operiert. Aber jetzt erinnere ich mich, dass ich nach der Operation auf der Intensivstation eines deutschen Krankenhauses aufwachte, wohin man mich von Zypern aus gebracht hatte. In Zypern war mein Vater zu dieser Zeit als Diplomat tätig. In dem Bett neben mir lag ein kleiner Junge. Er war etwas älter als ich, hatte kurze blonde Haare, graublaugrüne Augen und eine porzellanweiße Haut – wunderschön. Ich zeigte ihm den orangefarbenen Ferrari mit dem batteriebetriebenen röhrenden Auspuff, den meine Großmutter mir geschenkt hatte. Er zeigte mir sein weißblaues Fährschiff mit den kleinen roten Autos darauf.

Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass er regungslos in der Seifenblase eines Sauerstoffzelts aus Plastik lag. Und dann, dass sein Bett leer war. Er war in den Himmel gegangen, erzählte mir die Krankenschwester.

Mit der rätselhaften Logik eines Kindes schloss ich, dass der Himmel diese grauenhafte Schwärze jenseits meiner Erinnerung sei, vor der Operation, diese Leere, in der Sehen, Hören, Schmecken und Fühlen bedeutungslos waren.

Meine früheste Erinnerung dreht sich also um den Tod meines ersten Freundes, eines Gefährten in Lebensnot. Kaum dass ich ihn gefunden hatte, verlor ich ihn auch schon wieder an dieses entsetzliche Nichts, dem ich gerade entkommen war. Und auf dem Foto, das diese Erinnerung heraufbeschworen hatte, sah ich Elizabeth: etwas älter als ich, mit kurzen blonden Haaren, graublaugrünen Augen und einer porzellanweißen Haut – wunderschön.

2

Die Weihnachtsferien 1984 stellen in meiner Erinnerung den emotionalen Tiefpunkt meines damaligen Lebens dar. Seit mehr als zehn Jahren empfand ich die Stimmung in meinem Elternhaus als angespannt und gereizt. Schon in den siebziger Jahren, so erinnere ich mich, bei unseren Familienpicknicks auf Zypern, hatten meine Mutter und mein Vater miteinander gestritten. Einmal besuchten wir den Strand, an dem Aphrodite, die griechische Liebesgöttin, aus den Wellen an Land gestiegen ist. Natürlich gelang es mir, mich von oben bis unten mit dem klebrigen schwarzen Teer aus einem Tankschiff zu beschmieren, der an diesem Tag dort angeschwemmt worden war. Über solche Missgeschicke konnte sich mein Vater wahnsinnig aufregen, und es lag eine geradezu elektrische Spannung in der Luft. Mein kleiner Bruder Udo und ich schlugen uns so bald wie möglich in die Dünen, während meine Eltern weiterhin darüber stritten, wer daran schuld war, dass ich mich schmutzig gemacht hatte.

Nachdem wir 1973 nach Bonn gezogen waren, gewann ich den Eindruck, dass meine Mutter zunehmend Probleme mit Alkohol hatte. In dieser Zeit in Deutschland war es auch, dass Udo und ich bei den Auseinandersetzungen unserer Eltern Partei ergriffen. Mein Bruder schlug sich eher auf die Seite meines Vaters, während ich zu meiner Mutter hielt.

Während dieser Zeit in Deutschland kam mir wohl zum ersten Mal bewusst die Idee, dass Liebe Opfer bedeutet. Meine Mutter hatte mir eines Tages auf Zypern sehr ernst gesagt, dass sie »trotz allem« bei meinem Vater bleibe, weil sie wollte, dass mein Bruder und ich »eine richtige Familie« hätten. Damals war ich zu jung gewesen, um wirklich zu verstehen, was sie meinte, aber in Bonn stellte ich fest, dass viele Eltern nicht für immer zusammenblieben. Überall in unserem Wohnblock gab es Streit zwischen Ehepaaren, und manche Nachbarn trugen ihn sehr öffentlich aus.

Mein Vater förderte meine Vorstellung, dass Liebe Opfer bedeutet, nach Kräften. Er war einer der Besten seines Ausbildungsjahrgangs an der Diplomatenschule gewesen und in den Fünfziger- und sechziger Jahren kurz hintereinander mehrmals befördert worden. Die beste Möglichkeit, seine Karriere voranzutreiben, wäre es gewesen, im Bonner Außenministerium zu bleiben, aber meine Mutter war unglücklich in der relativ kleinen Wohnung unweit des Verteidigungsministeriums, und so ließ sich mein Vater 1977 ans Generalkonsulat in Atlanta, Georgia, versetzen.

Während der ersten Jahre dort schien sich das Verhältnis meiner Eltern wieder zu bessern. Wir hatten ein großes, schönes Haus, die Pflichten des Diplomatenlebens brachten für meine Eltern ein aktives und vielfältiges gesellschaftliches Leben mit sich, und mein Bruder und ich besuchten eine angesehene Privatschule. Aber der Einsatz meines Vaters dort endete 1980, und eine weitere Beförderung setzte voraus, dass er einstweilen ins Hauptquartier nach Bonn zurückkehrte. Er entschied sich jedoch, seine Karriere dem Wohl seiner Familie zu opfern.

Seine nächste Dienstzeit endete 1983; da hatte ich noch ein Jahr bis zum Highschool-Abschluss. Viele Diplomatenkinder leiden sehr unter dem ständigen Schulwechsel, und manchmal schaffen sie nicht einmal das Abitur. Um Udo und mir ein solches Schicksal zu ersparen, sorgte mein Vater dafür, dass er ausnahmsweise eine dritte Dienstzeit in den USA absolvieren konnte. Er wurde dazu allerdings an das Generalkonsulat in Detroit, Michigan, versetzt. Wegen meines Schulabschlusses teilte sich die Familie sogar auf: Mein Vater und mein Bruder zogen 1983 in den Norden der USA, während meine Mutter und ich in Atlanta blieben, bis ich im Juni 1984 den Abschluss in der Tasche hatte.

Als ich in der zweiten Dezemberhälfte 1984 in unser neues Haus in Detroit kam, stellte ich fest, dass sich die Atmosphäre während meiner Zeit am College nicht verbessert hatte. Aber auch wenn meine Familie sich in diesen vier Monaten nicht verändert hatte – in mir war durchaus eine Veränderung vor sich gegangen, das spürte ich ganz deutlich. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich vier Monate außerhalb des Elternhauses verbracht, und jetzt konnte ich mich nicht wieder anpassen.

Viele meiner Freunde erlebten offene Konflikte mit ihren Eltern wegen ähnlicher Familienprobleme. Aber ich blieb mir immer der Opfer bewusst, die meine Mutter und mein Vater gebracht hatten, um mir und meinem Bruder ein vernünftiges Aufwachsen zu ermöglichen. Sie hatten uns alles gegeben, was wir uns wünschten, und mehr als das. Jeder Streit erinnerte mich tatsächlich daran, dass die beiden hauptsächlich »wegen der Kinder« zusammenblieben. Und so fiel es mir, im Gegensatz zu meinen Freunden, schwer, wütend auf meine Eltern zu sein. Stattdessen fühlte ich mich zerrissen und unglücklich – und schuldig.

Zu allem Unglück konnte ich mich nicht einmal zeitweise von dem häuslichen Stress der Weihnachtsferien erholen. Alle meine Highschool-Freunde waren in Atlanta, und meine College-Freunde waren in Virginia.

Und als wäre das noch nicht genug, flammte auch meine scheußliche Erstsemesterkrise wieder auf. Der geniale Sohn der Sörings, der Junge mit dem Hochbegabtenstipendium, kam nach seinem ersten Semester von der Universität nach Hause. Und alles, was ich meinen Eltern sagen konnte, war, dass meine bisherigen beruflichen Pläne, Psychologie und Journalismus, dem Druck der Realität nicht standgehalten hatten.

Ich war sehr, sehr deprimiert. Natürlich müssen alle Teenager irgendwann diese Abgründe der Verzweiflung durchmessen, die alles zerschmetternde Furcht, die mit den Selbstzweifeln einhergeht, die existenzielle Angst, die mit den hormonellen Veränderungen und den vielen Pickeln zusammenfällt. Mein Fehler bestand darin, über meine Gefühle zu schreiben. Als Elizabeth mir einen Brief aus Lynchburg schickte, wo sie die Ferien bei ihren Eltern verbrachte, antwortete ich ihr mit vierunddreißig eng getippten Seiten, einer Sammlung von Tagebuchaufzeichnungen voller Einsamkeit, Langeweile und Trübsal.

Sechzehn Monate später, nachdem Liz und ich in London verhaftet worden waren, fand die Polizei diese Briefe in unserem Gepäck. Was Liz und ich geschrieben hatten, war so verdächtig, dass sie unseren gesamten Weg bis nach Virginia zurückverfolgten und die Ermittlungen dort in Gang setzten. Hätten Elizabeth und ich diese Briefe weggeworfen, so hätte man uns vermutlich nach einer kurzen Haftstrafe wegen Scheckbetrugs wieder auf freien Fuß gesetzt, denn wegen dieses Vergehens waren wir ja ursprünglich verhaftet worden. Dann wären wir heute noch frei.

Aus der Sicht der Polizisten waren weite Teile meiner Tagebuchbriefe selbstverständlich verdächtig. Selbst mein eigener Anwalt hat mir Jahre später gesagt, nach dem ersten Lesen habe er darüber nachgedacht, auf geistige Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren, so bizarr waren sie. Aber als ich sie schrieb, war das nur der Versuch, meine eigene Depression mit seltsamen Späßen erträglicher zu machen. Die ersten paar Seiten waren ein Experiment mit der Erzählweise des Stream of consciousness: Ich schrieb jeden Gedankenfetzen nieder, der mir in den Sinn kam, ohne irgendetwas zu sortieren oder zu korrigieren. Je verrückter, desto besser.

Ein Brief, den ich etwa zur Mitte der Weihnachtsferien schrieb, ist typisch für die schwülstigen philosophischen Ergüsse, die ich zu Papier brachte. Es handelte sich um meine Reaktion auf einen Artikel über den nationalsozialistischen Völkermord, der im Spiegel veröffentlicht worden war.2 Ich begann den Brief, indem ich mein Grauen vor den Massenmorden zum Ausdruck brachte, meine Verzweiflung darüber, dass derartige Akte der Unmenschlichkeit auch heute noch vorkamen. Jeder Mensch habe eine dunkle, gewalttätige Seite, die von Diktatoren ausgebeutet werden könne, schrieb ich. In einer Passage bezog ich mich auf das klassische Bild des Totalitarismus, wie es George Orwell in seinem Roman 1984 gezeichnet hat: einen Stiefel, der ein Gesicht zertritt. Dann brandmarkte ich Politiker und Anwälte als Gewalttäter der Gegenwart und schrieb: »Ich habe noch nicht getötet – vielleicht der letzte Akt der Gewalt.« Aber, so versprach ich mir selbst, ich würde die gewalttätige westliche Zivilisation hinter mir lassen, Jefferson-Stipendiat hin oder her. Im nächsten Semester würde ich einen radikalen Bruch vollziehen und mich der fernöstlichen Religion des Zen-Buddhismus zuwenden.

Ich nahm diese philosophischen Ergüsse so ernst, dass ich im Frühjahrssemester 1985 tatsächlich die Note A für einen Kurs in Zen-Buddhismus erhielt. Heute, viele Jahre später, würde ich mich hüten, meine Gedanken und Träumereien niederzuschreiben, weil ich immer befürchten würde, ein Polizist könnte sie lesen. Selbst in einem Essay über mein Entsetzen angesichts eines Völkermords könnte eine Zeile wie »Ich habe noch nicht getötet«, aus dem Zusammenhang gerissen, zu einem schlagenden Beweismittel werden.

Wobei ich mich frage, welchen Beweiswert meine letzten paar Tagebuchbriefe dann haben, in denen ich den Kummer und das Mitleid mit meinem Vater, meiner Mutter und meinem Bruder beschrieb, meiner ganzen unglücklichen Familie. Das waren Briefe voller tiefer Verzweiflung, so tief, dass ich sogar Selbstmord in Betracht zog. Meine Freunde und ich hatten solche Dinge unzählige Male diskutiert: bei Highschool-Partys und in den Wohnheimen am College. Der einzig ungewöhnliche Zug an all diesem pubertären Seelenmüll war, dass alles fein säuberlich getippt war!

Elizabeth, die sich ebenfalls für eine Schriftstellerin hielt, hatte einen ganz anderen Zugang zur Sprache als ich. Während ich Wörter immer wieder benutzt habe, um Fakten zu prüfen und zu untersuchen, waren für sie Fakten und Realitäten das Rohmaterial, Ausgangspunkte für ihre Geschichten. Während ich Wörter benutzte, um Dinge zu enträtseln, verwendete sie sie, um etwas Neues zu schaffen. Leider war ihre Neigung zur Fiktion vollkommen unkontrolliert, und zwischen 1984 und 1985 nahm sie geradezu tödliche Ausmaße an.

Ich kann mich an keinen einzigen geschriebenen Text von Elizabeth erinnern, der nicht irgendeine Art von Übertreibung enthält, wenigstens eine oder zwei »starke Geschichten«. Aber egal ob absichtlich oder unabsichtlich, sie trennte Fakten und Fiktion niemals voneinander. Vielleicht sah sie den Unterschied auch nicht. Vielleicht glaubte sie wirklich, dass sie mit dem schönsten Mädchen in einer Lesbenbar in Charlottesville geflirtet hatte, wie sie es mir in ihrem ersten Liebesbrief beschrieben hatte.

In den Notizen, die ich in späteren Jahren für den Anwalt schrieb, waren unzählige Seiten dem Versuch gewidmet, Liz’ Lügen von der Wahrheit zu trennen. Beispielsweise bin ich ziemlich sicher, dass sie in dem Grundschulinternat in der Schweiz nicht vergewaltigt worden war. Oder wenn doch etwas Derartiges passiert ist, dann war es nicht annähernd so grauenhaft, wie sie es in unseren Gesprächen im Tree House darstellte. Während Elizabeths Prozess 1987 sagte einer ihrer Brüder aus, soweit er wisse, habe keine Vergewaltigung stattgefunden, und ich nehme an, dass er einen längeren Krankenhausaufenthalt seiner Schwester bemerkt hätte. Ein solcher wäre nämlich zwangsläufig die Folge gewesen, wenn der Angriff so stattgefunden hätte, wie ihn Liz mir beschrieb.3

Sexuell motivierte Gewalt war ein vorherrschendes Thema in Elizabeths Vorstellungswelt. Irgendwann wurde alles und jeder, den sie nicht mochte, auf die eine oder andere Weise der Vergewaltigung bezichtigt. So zum Beispiel das Internat: Liz sagte der Polizei 1986, sie habe sehr darunter gelitten, dass man sie ins Internat geschickt hätte; die Geschichte mit dem Überfall in der Schweiz war ihr Ausdruck für dieses Leiden. So zum Beispiel Miranda: Nachdem Liz aus ihrem englischen Internat weggelaufen und nach Europa geflüchtet war, brauchte sie einen Sündenbock, also erklärte sie, ihre Geliebte sei ihr gegenüber sexuell aggressiv geworden und habe sie mit lesbischer Pornographie traktiert. Jedenfalls ist das einem Brief von Colonel Fishton an Elizabeths Mutter zu entnehmen, jenem Beamten des amerikanischen Militärgeheimdienstes, der sie in Berlin aufspürte.4

Ebenso ist es im Fall der Gefängniswärter: Natürlich hassen alle Gefängnisinsassen ihre Wärter, aber ausgerechnet Liz behauptete 1986 einem Vertreter der deutschen Botschaft gegenüber, ein Wärter sei vom Dienst suspendiert worden, weil er versucht habe, sie zu vergewaltigen. Oder Mrs. Waitie, die beste Freundin ihrer Mutter: Vor ihrem Strafprozess erfuhr Elizabeth, dass diese die Absicht hatte, auszusagen. Ihrer Meinung nach war Liz aktiv an der Ermordung ihrer Eltern beteiligt gewesen. Also erzählte Liz den Ermittlern, Mrs. Waitie hätte vor vielen Jahren Annäherungsversuche bei ihr gemacht und sie an der Brust gestreichelt.5

Und dann natürlich Jens Söring: Als ihr Prozess 1987 näher kam, erzählte Liz den Polizisten und ihrem amerikanischen Psychiater drei unterschiedliche Versionen der Geschichte, wie ich sie in der Nacht der Beerdigung ihrer Eltern vergewaltigt hätte. In der ersten Version war sie betrunken gewesen, in der zweiten vollgestopft mit Beruhigungsmitteln, in der dritten hatte ich sie im Schlaf überfallen. Angeblich war es mir auch nur mit Hilfe von harter sadistischer Pornographie möglich, sexuell erregt zu werden, und ich hatte Phantasien von einem Folterkeller, in dem ich Elizabeth mit einem Lötkolben quälen konnte. Und nicht zuletzt hatte ich sie immer wieder geschlagen und unsere Katze mit einem Messer traktiert.6

Die detailliertesten und verstörendsten Anschuldigungen dieser Art brachte Elizabeth jedoch gegen ihre Eltern vor – und bei diesen Vorwürfen gab es, im Gegensatz zu den obengenannten, Fotos und Zeugen, die ihre Behauptungen stützten. Während unserer langen Gespräche im Tree House erzählte sie mir, nach der Vergewaltigung in der Schweiz habe ihre Mutter ihr vorgeworfen, den Überfall provoziert zu haben. Die angebliche Vergewaltigung hatte in einer Bar stattgefunden, während Liz die Schule schwänzte. In der biederen Schweiz war der Besuch einer Bar gleichzusetzen mit der Provokation sexueller Annäherungsversuche, also hatte sie die Situation herausgefordert, so ihre Mutter. Elizabeth sei eine Hure und habe die angebliche Vergewaltigung nur erfunden, um nicht selbst die Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen zu müssen. Solche Anschuldigungen gab Mrs. Haysom angeblich von sich, wenn sie betrunken war, und Liz sagte, sie habe derartige seelische Grausamkeiten nach der Vergewaltigung jahrelang erdulden müssen.

Aber mit den verletzenden Worten war es nicht genug, erzählte sie mir. Wenn sie betrunken genug war, behauptete ihre Mutter angeblich, Elizabeth, die ja ohnehin eine Hure war, könne doch nichts dagegenhaben, Sex mit ihrer Mutter zu haben. Und so habe Mrs. Haysom jedes Mal, wenn Liz während der Ferien nach Hause kam, eine Gelegenheit abgepasst, um ihre Tochter sexuell zu berühren. Bald hätten sich diese Episoden zu regelrechtem sexuellem Missbrauch ausgeweitet, und ihre Mutter habe sie gezwungen, sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Als sie mir davon im Tree House erzählte, ging sie nicht weiter ins Detail, und ich hütete mich, sie weiter auszufragen, weil sie den Tränen nahe schien.

Es ging aber noch weiter. Angeblich hatte Mrs. Haysom in späteren Jahren ein regelrechtes sexuelles Ritual für sich und ihre Tochter entwickelt, bei dem die beiden erst zusammen badeten und dann miteinander schliefen. Und schließlich umfasste der Missbrauch auch Mrs. Haysoms Hobby: die Fotografie. Sie machte Nacktfotos von Elizabeth, oft im Garten hinter dem Haus, und demütigte ihre Tochter dann, indem sie die Fotos Freundinnen wie Mrs. Waitie zeigte. Diese Demütigungen sollten beweisen, dass Liz tatsächlich eine Hure war.

Mr. Haysom seinerseits unternahm nichts, um seine Tochter vor ihrer Mutter zu schützen. Elizabeth erzählte mir, sie habe sich in den ersten Jahren häufig an ihn gewandt, aber seine einzige Reaktion habe darin bestanden, wie eingefroren vor sich hin zu starren, bis seine Tochter das Zimmer verließ. Sie wusste nicht einmal, ob ihr Vater sie für eine Lügnerin hielt oder ob es ihm einfach gleichgültig war; er wollte nur nicht in die Sache hineingezogen werden. Seine Ehe mit Elizabeths Mutter war eine Formsache ohne Gefühle, seine Tochter hatte sich höchst unpassend entwickelt – warum sollte er sich in das Verhältnis zwischen den beiden einmischen? Mr. Haysom interessierte sich nur für seine Arbeit, und nachdem er in den Ruhestand gegangen war, beschäftigte er sich ausschließlich mit seinem Hobby, dem Kurzwellenradio.

In den Monaten vor ihrem Strafprozess 1987 wiederholte Liz eine Version dieser Anschuldigungen gegenüber der Polizei und ihrem amerikanischen Psychiater, aber im Prozess selbst widerrief sie sämtliche Aussagen, als sie vom Vertreter der Anklage ins Kreuzverhör genommen wurde.7 Zu dieser Zeit stellte Kindesmissbrauch noch ein Tabuthema dar, für das niemand rechtes Verständnis aufbrachte. Viele Anwälte gingen im Gerichtssaal sehr hart mit den Opfern sexueller Straftaten um, in einem Ausmaß, das heute kaum mehr geduldet würde.