28,99 €

Mehr erfahren.

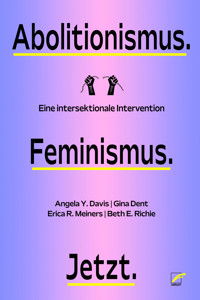

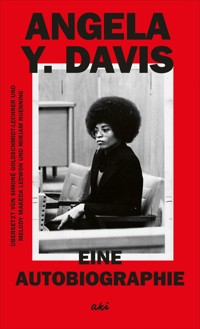

- Herausgeber: AKI Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

"Angela Davis' Autobiographie, 1974 von Toni Morrison erstmals herausgegeben, ist ein Klassiker der Schwarzen Befreiungsbewegung. Nun erlebt das Buch nach fast fünfzig Jahren eine Neuauflage, die beweist, wie aktuell antirassistische, feministische und sozialistische Kämpfe für Freiheit und Gerechtigkeit heute noch immer sind.In Eine Autobiographie beschreibt Angela Davis ihren Lebensweg;erzählt von ihrer Kindheit auf dem sogenannten Dynamite Hill in Birmingham, Alabama, von ihrer Arbeit mit der Kommunistischen Partei, der Black Panther Party und den Soledad Brothers und wie sie von einer Professorin zu einer der vom FBI meistgesuchten Personen wurde. Als Toni Morrison der damals 28-jährigen Angela Davis vorschlug, ein Buch über ihr Leben zu verfassen, war diese erst skeptisch, wollte der Tendenz, Geschichte zu individualisieren, nicht weiter Vorschub leisten. Und so schrieb sie eine zutiefst politische Autobiographie, die den Blick hinaus in die Welt niemals vernachlässigt. »Ich habe also nicht wirklich über mich selbst geschrieben. Ich habe die Ereignisse meines eigenen Lebens nicht an ihrer persönlichen Bedeutung gemessen. Vielmehr habe ich versucht, das Genre der Autobiographie zu nutzen, um mein Leben im Einklang mit dem, was ich für die politische Bedeutung meiner Erfahrungen hielt, zu betrachten.« Brillant, feurig und mit Nachdruck geschrieben, ist Eine Autobiographie ein unvergesslicher Bericht über ein Leben, das dem radikalen Wandel verpflichtet war und ist. "

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 701

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Angela Y. Davis

Eine Autobiographie

Aus dem Englischen von Simoné Goldschmidt-Lechner, Melody Makeda Ledwon und Mirjam Nuenning

Für meine Familie, meine Kraft.

Für meine Genoss*innen, mein Licht.

Für die Schwestern und Brüder, deren kämpferischer Geist mich befreit hat.

Für diejenigen, deren Menschlichkeit zu einzigartig ist, um von Mauern, Gittern und dem Todestrakt zerstört zu werden.

Und besonders für diejenigen, die kämpfen werden, bis Rassismus und Klassismus für immer und ewig aus unserer Geschichte verbannt sind.

Vorwort zur dritten Auflage

2021

Zur der Zeit, als ich dieses Buch schrieb, sah ich mich nicht wirklich als Autorin, schon gar nicht als Autorin einer Autobiographie. Fast ein halbes Jahrhundert später habe ich mein Misstrauen gegenüber dem Individualismus, der diesem Genre zugrunde liegt, beibehalten. Heute, da wir die gefährlichen Auswirkungen des neoliberalen Individualismus erleben, bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass wir unseren Fokus auf das Individuum unerbittlich kritisieren müssen. Wie schon vor 50 Jahren glaube ich, dass wir die Art und Weise, wie wir in Gemeinschaft miteinander und mit unseren nicht-menschlichen Mitbewohnenden auf diesem Planeten leben und kämpfen, grundlegend verzerren, wenn wir nicht betonen, dass unser Leben genau entlang der vielen Knotenpunkte des Sozialen und des Individuellen verläuft.

Wenn ich diesen Text, fast 50 Jahre nachdem ich ihn geschrieben habe, wieder aufgreife, könnte ich ihn als »Memoiren eines Lebens, das dem Streben nach Freiheit gewidmet ist« bezeichnen, oder ich könnte den Titel der ersten Taschenbuchausgabe unterstreichen: »In Gedanken an die Freiheit«. Damals zögerte ich in der Tat, eine Autobiographie zu schreiben, aber heute kann ich eindeutig sagen, dass ich sehr froh bin, die Herausforderung angenommen zu haben, eine kollektive Geschichte zu schreiben, die in Anbetracht des Wandels der Zeit vielleicht wichtiger ist, als ich es damals vermutete. Die Bedeutung, die ich jetzt erkenne, liegt genau in den vielen Strömungen und Brüchen der linken antirassistischen Bewegungen der letzten Jahrzehnte. In diesem Sinne bin ich Toni Morrison, meiner damaligen Lektorin, unendlich dankbar, die auf der Bedeutung einer politischen Autobiographie bestand und ohne deren Unterstützung und Beharrlichkeit dieses Buch nicht existieren würde. Während ich den Gedanken an diese politische Vergangenheit nachhänge, merke ich, wie viel ich Toni verdanke, nicht nur für dieses Werk und andere, die sie herausgegeben hat, sondern auch für ihre jahrzehntelange Freundschaft und all die Weisen, auf die sie unser planetarisches Bewusstsein verändert hat.

Während ich dieses Vorwort schreibe, entstehen viele Texte, in deren Mittelpunkt die Revolten und Organisationsbemühungen im Zusammenhang mit den Polizeimorden an George Floyd, Breonna Taylor und so vielen anderen stehen. Dieser Widerstand trägt dazu bei, dass wir diese Zeit erinnern werden als eine Zeit, in der der strukturelle Rassismus, der sich während der Covid-19-Pandemie erneut herauskristallisierte, verstärkt ins kollektive Bewusstsein trat. Mein Beitrag, wie auch die Arbeiten anderer, die versucht haben, Aspekte der antirassistischen Kämpfe des späten 20. Jahrhunderts zu beschreiben, wird uns hoffentlich helfen, besser einzuschätzen, wo wir heute stehen. Indem wir begreifen, wie sich die von mir beschriebene Geschichte, mit ihren Praktiken und den darin eingebetteten theoretischen Erkenntnissen, einreiht in ein Kontinuum mutiger Kämpfe gegen rassistische Polizeigewalt, gegen den tief verwurzelten Rassismus des Strafvollzugssystems und gegen den rassistischen Kapitalismus im weiteren Sinne, können wir beginnen, die langfristigen Ergebnisse von Kämpfen zu erkennen, die über Generationen hinweg andauern. Auch wenn diese Bewegungen noch nicht die strukturellen Veränderungen bewirkt haben, die wir brauchen, damit Massen von Menschen – Indigene Menschen, Schwarze, Latinx, Menschen aus dem Nahen Osten, Asiat*innen und weiße Menschen aus der Arbeiter*innenklasse – in den Genuss der materiellen und intellektuellen Vorteile des Lebens in einer fortgeschrittenen Industriegesellschaft kommen (oder überhaupt in den Genuss des Lebens auf diesem Planeten, unabhängig vom Entwicklungsstand einer bestimmten Region), so helfen sie uns doch, konkrete Möglichkeiten für zukünftige revolutionäre Veränderungen ins Auge zu fassen.

Die hier vorliegende Schilderung radikaler Bewegungen – wie auch die anderer Bewegungen der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts – dreht sich um staatliche Gewalt: die Gewalt der Polizei, die Gewalt der Gefängnisse und Haftanstalten und die komplizierte Art und Weise, wie diese Formen der Gewalt die Gemeinschaften durchdringen, auf die sie abzielen, und wie sie manchmal auch von den Menschen, die ihre Opfer sind, ausgeübt werden. So wie sich die Namen von Trayvon Martin, Freddie Gray, George Floyd und Breonna Taylor für immer in das Gedächtnis politisch bewusster Zeitgenoss*innen eingebrannt haben, werden meine südkalifornischen Genoss*innen der späten sechziger Jahre die Namen Leonard Deadwyler, Gregory Clark und natürlich Jonathan und George Jackson nie vergessen. Selbstverständlich ist der Name Emmett Till immer noch präsent. Während des Zeitraums, den ich in meiner Autobiographie behandle, waren wir uns voll und ganz bewusst, dass wir diese Fälle nicht als isolierte Fälle rassistischer Staatsgewalt behandeln konnten, und jedes Mal, wenn wir einen bestimmten Fall aufgriffen, wussten wir, dass wir ihn als ein Beispiel für den strukturellen Rassismus verstehen müssen, der das Wesen der Polizeiarbeit und der daraus resultierenden rassistischen Selbstjustiz bestimmte. Wir forderten zwar die strafrechtliche Verfolgung bestimmter Täter*innen – so verlangten wir beispielsweise, dass Warren B. Carlson sich für den Mord an Gregory Clark vor dem bestehenden Justizsystem verantworten musste –, glaubten aber nicht, dass wir die tiefgreifenden Probleme des rassistischen Polizei- und Gefängnissystems allein dadurch aus der Welt schaffen könnten, dass wir die bestehenden Justiz- und Strafvollzugssysteme nutzten, um Probleme zu lösen, die in ihren eigenen Strukturen begründet sind. Wir stützten uns dennoch auf diese Systeme, und es stimmt, dass unsere Strategien auffällige Widersprüche enthielten. Da wir aber auch davon überzeugt waren, dass unsere Arbeit mit den globalen Bemühungen zur Überwindung des Kapitalismus verbunden war, machten wir uns über diese Widersprüche keine besonderen Sorgen. Wir waren sogar fest davon überzeugt, dass wir noch zu unseren Lebzeiten das Ende des Kapitalismus erleben und die Einführung neuer Formen der Schaffung von Sicherheit in unseren Gemeinschaften würden bezeugen können.

Aus heutiger Sicht erscheint unsere politische Naivität offensichtlich. Aber damals wurden unsere kollektiven Bestrebungen durch revolutionäre Kämpfe in der ganzen Welt ermutigt – von der Volksbewegung zur Befreiung Angolas, der Mosambikanischen Befreiungsfront und der Afrikanischen Partei für die Unabhängigkeit von Guinea und Kap Verde in Guinea-Bissau bis hin zur Nationalen Befreiungsfront in Vietnam und dem erfolgreichen revolutionären Sturz von Fulgencio Batista in Kuba. Und es gab nicht nur die sozialistische Sowjetunion und die sozialistischen Länder Osteuropas, sondern auch das kommunistische China, das bevölkerungsreichste Land der Welt. Trotz zerstörerischer Konflikte innerhalb des sozialistischen Lagers, der Zweiten Welt, und der Schwierigkeiten innerhalb der damals sogenannten Blockfreien Staaten oder der Dritten Welt konnte uns niemand davon überzeugen, dass die unmittelbare Zukunft des Planeten außerhalb der bestehenden Möglichkeiten des Sozialismus lag. Dies war, glaube ich, der größere Kontext für unser Versäumnis, die Widersprüche unserer Annahme anzugehen, man könne sich auf das bestehende Rechtssystem berufen, um offizielle Vertreter*innen des Staates für Handlungen zu verfolgen, die eigentlich eine logische Erweiterung derselben Systeme waren, die sie repräsentierten. Aber dieses Gefühl der Verbundenheit mit größeren revolutionären Kämpfen erzeugte auch die Art von kollektiver Leidenschaft, die nur in einem solchen Kontext gedeihen konnte. Außerdem baut die relative politische Reife der Kämpfe des frühen 21. Jahrhunderts gegen rassistische Polizeigewalt und gegen das, was wir später den industriellen Gefängniskomplex nannten, eindeutig auf den Niederlagen und Errungenschaften der Bemühungen des späten 20. Jahrhunderts auf.

1988, als die zweite Auflage dieser Autobiographie veröffentlicht wurde, war ich noch Mitglied der Kommunistischen Partei. Zusammen mit meiner Schwester Fania, meinen Freund*innen und Genoss*innen Kendra Alexander und Franklin Alexander und anderen, die in den frühen siebziger Jahren aktiv an der Kampagne für meine Befreiung beteiligt waren, hatte ich beschlossen, nach Abschluss meines Prozesses 1972 in der San Francisco Bay Area zu bleiben. Diejenigen von uns, die bereits Mitglieder der Partei waren, und einige, die erst kurz zuvor aufgrund ihrer Arbeit für die Kampagne beigetreten waren, arbeiteten in verschiedenen der Partei angegliederten Clubs. Aufgrund meines philosophischen und aktivistischen Interesses an der Art und Weise, wie Musik und andere Kunstformen dazu beitragen, soziales Bewusstsein zu formen, trat ich dem Billie Holiday Club bei, dessen Mitglieder aus Musiker*innen, Künstler*innen und Menschen mit Interesse an Ästhetik im weiteren Sinne bestanden. Zu dieser Zeit war Kendra, eine der Hauptfiguren in dieser Geschichte, in der Führung des nordkalifornischen Parteidistrikts aktiv und ihr Mann Franklin engagierte sich weiterhin auf lokaler Ebene in Gewerkschaftskämpfen sowie in der Führung des National Anti-Imperialist Movement in Solidarity with African Liberation. Die meisten von uns verließen die Kommunistische Partei 1991 nach gescheiterten Versuchen, Strategien zur internen Demokratisierung zu entwickeln. Einige von uns, die sich an einer kollektiven Anstrengung beteiligt hatten, die interne Struktur für eine egalitäre Entscheidungsfindung zu öffnen, wurden von der Kandidatur um Führungspositionen ausgeschlossen. Unsere koordinierte Reaktion bestand darin, als Gruppe auszutreten und eine andere Organisation, die Committees of Correspondence, zu gründen, aus der schließlich die Committees of Correspondence for Democracy and Socialism wurden. In den vergangenen Jahren habe ich dennoch an Veranstaltungen der Kommunistischen Partei teilgenommen und stehe nach wie vor in gutem Kontakt mit einer Reihe von Personen, die trotz des schwindenden Einflusses der Organisation ihre Mitgliedschaft beibehalten haben.

Meine Autobiographie gibt einen Überblick über einige aktivistische Organisationen, denen ich nach der Rückkehr von meinem Studienaufenthalt in Europa in den späten sechziger Jahren und vor meiner Inhaftierung angehörte. Im Laufe der Jahre – sowohl vor als auch nach meinem Austritt aus der Kommunistischen Partei – habe ich mich weiterhin verschiedenen organisierten Anstrengungen gegen Rassismus und staatliche Gewalt angeschlossen sowie einigen feministischen Organisationen, die ebenfalls antirassistisch waren (und antikapitalistisch oder zumindest danach strebten). So wurde ich beispielsweise nach der Frauenkonferenz der Vereinten Nationen 1985 in Nairobi, Kenia, wo ich die Arbeit des von Byllye Avery gegründeten National Black Women’s Health Project (heute Black Women’s Health Imperative) kennenlernte, eingeladen, dem Vorstand der Organisation beizutreten. Meine Zeit in diesem Projekt war äußerst produktiv. Ich schätzte die Tatsache, dass die Organisation ihren Hauptsitz in Atlanta hatte, wo ich mich mit meinen eigenen Southern roots verbinden konnte. Ich hatte nicht nur die Möglichkeit, mich direkt an Kampagnen zu reproduktiver Gerechtigkeit sowie gegen körperlichen und sexualisierten Missbrauch zu beteiligen, sondern lernte auch, wie neue Begriffe unserem größeren Kampf für Gleichheit und Gerechtigkeit dienlich sein können, insbesondere im Zusammenhang mit den Wechselbeziehungen zwischen körperlicher, geistiger und seelischer Gesundheit. Auch nach dem Ende meiner Amtszeit im Vorstand griff ich weiterhin auf das Wissen zurück, das ich durch diese wichtige Erfahrung erworben hatte.

Einige Jahre später traten meine Partnerin Gina Dent und ich dem internationalen Beirat von Sisters Inside bei, einer Organisation, die sich für die Abschaffung des Strafvollzugs einsetzt und sich auf die Bedürfnisse von Frauen im Gefängnis konzentriert. Gegründet wurde sie von Debbie Kilroy, die als erste ehemals inhaftierte Person in Australien als Anwältin zugelassen wurde, nachdem sie erfolgreich eine Anfechtungsklage erhoben hatte. Gina hat ihr Fachwissen über Visual Culture in viele akademische und aktivistische Abolitionsbestrebungen eingebracht, von Critical Resistance am geisteswissenschaftlichen Forschungsinstitut der University of California bis hin zu ihrem aktuellen Projekt, Visualizing Abolition. Unser Engagement für Sisters Inside, gemeinsam mit anderen Abolitionist*innen aus den USA, brachte viele wichtige Erkenntnisse aus laufenden antirassistischen und antipatriarchalen Kämpfen, die von Aborigine-Frauen und ihren Verbündeten geführt werden.

Am Ende der ersten Ausgabe dieser Autobiographie beschrieb ich die Vorbereitungsarbeiten für die National Alliance Against Racist and Political Repression, die in den Tagen nach dem Ende meines Prozesses begannen. Das Bündnis wurde gegründet, um die breite nationale und internationale Unterstützung, die meinen eigenen juristischen Sieg ermöglicht hatte, auf andere Kampagnen auszuweiten. In den achtziger Jahren war das Bündnis noch immer eine stabile Organisation mit Unterstützenden in vielen Ländern auf der ganzen Welt, und es ist weiterhin eine positive Kraft für Veränderungen in Städten wie Chicago und Louisville. Wir konzentrierten uns aktiv auf Fälle wie Leonard Peltier, der leider immer noch in einem Bundesgefängnis sitzt, und Mumia Abu-Jamal, der ebenfalls noch immer hinter Gittern sitzt, wenn auch dank der weltweiten Bewegungen nicht mehr in der Todeszelle. Im Jahr 2003 wurde Mumia vom damaligen Bürgermeister Bertrand Delanoë zum Ehrenbürger von Paris ernannt und war damals die einzige Person neben Pablo Picasso, die auf diese Weise ausgezeichnet wurde. Es war mir eine große Ehre, diese Auszeichnung für Mumia entgegenzunehmen. Einige Jahre später weihte der Pariser Vorort Saint-Denis eine Straße in seinem Namen: Rue Mumia Abu-Jamal. Heute werden wir durch die Tatsache bestärkt, dass die ideologischen Hochburgen, die dafür sorgen, dass die Glaubwürdigkeit der Polizei intakt und unangefochten bleibt, zu bröckeln beginnen und dass die Möglichkeiten, Leonard und Mumia zu befreien, jetzt größer sind denn je.

Meine Autobiographie zeichnet den Weg einer Ära nach, die durch eine Fülle von Kampagnen zur Befreiung politischer Gefangener gekennzeichnet war – von der puerto-ricanischen Nationalistin Lolita Lebrón bis zum südafrikanischen Anti-Apartheid-Kämpfer Nelson Mandela –, hin zu einer grundlegenderen Anfechtung des strafenden Staats. In den Vereinigten Staaten wurden in den sechziger und siebziger Jahren zahlreiche Mitglieder von Organisationen wie der Black Panther Party, des American Indian Movement und des Weather Underground verhaftet, und eine beträchtliche Anzahl von ihnen ist heute noch immer inhaftiert. Viele dieser Personen haben dazu beigetragen, die Praxis dessen, was heute als Masseninhaftierung bezeichnet wird, zu theoretisieren und den industriellen Gefängniskomplex zu konzeptualisieren. Die Bemühungen von Gefängnisintellektuellen wie George Jackson und ehemaligen Gefangenen wie Linda Evans waren eine große Hilfe für diejenigen von uns, die in der sogenannten freien Welt leben und den Ruf nach der Abschaffung der Gefängnisse, der aus den Reihen der Attica-Rebellen von 1971 ertönte, verstärken wollten.

Viele haben mich im Laufe der Jahre gefragt, wie ich es geschafft habe, meine Berufung zum radikalen Aktivismus mit einer Karriere als Hochschullehrerin zu verbinden. Diese Frage wird heute nicht mehr häufig gestellt, da die Universität selbst wieder zu einem wichtigen Schauplatz des Kampfs geworden ist. Nach dem Ende meines Studiums beschloss ich zunächst, dass ich nicht Vollzeit unterrichten wollte. Ich wusste aber, dass es für mich wichtig sein würde, auf eine Weise weiterzulernen, die eine Verbindung zu akademischen Einrichtungen voraussetzte, und so erkundigte ich mich nach Lehrmöglichkeiten an verschiedenen Universitäten. Nach meiner Entlassung luden mich meine ehemaligen Kolleg*innen des Fachbereichs Philosophie an der University of California in Los Angeles (UCLA) einstimmig ein, wieder in den Fachbereich einzutreten. Ich war jedoch nicht bereit, eine akademische Position anzunehmen, die meine Arbeit für die National Alliance Against Racist and Political Repression stark einschränken würde. Und so lehnte ich die Einladung dankend ab, die – wenn ich mich recht erinnere – eine Reaktion auf die Ankündigung des damaligen Gouverneurs Ronald Reagan war, dass ich nie wieder an einem Campus der University of California lehren würde. Ich unterrichtete eine kurze Zeit an den Claremont Colleges und der Stanford University und für längere Zeit am San Francisco Art Institute und an der San Francisco State University. 1991 wurde ich eingeladen, mich für eine Stelle im Fachbereich für Bewusstseinsgeschichte an der University of California in Santa Cruz zu bewerben, wo ich schließlich fast 20 Jahre lang unterrichtete. In meinen Seminaren, die ich vor allem mit Master-Studierenden und Doktorand*innen abhielt, untersuchte ich die sich ständig weiterentwickelnden feministischen Theorien und Methodologien, die sich mit sozialer Klasse, Race, Sexualität und Nation befassten. Schon früh gab ich auch Seminare, die sich mit Theorien zur Abschaffung von Gefängnissen beschäftigten, und nahm Studierende auf, die sich in ihren Doktorarbeiten mit ähnlichen Themen auseinandersetzten.

Als emeritierte Professorin habe ich meine Verbindung zum Fachbereich Wissens- und Bewusstseinsgeschichte aufrechterhalten, und es ist erwähnenswert, dass diese Zeit meiner Lehrtätigkeit ebenfalls durch offizielle Angriffe auf meine Politik und meinen Aktivismus gekennzeichnet war. Als ich 1994 einen Lehrstuhl an der University of California erhielt – einen sogenannten Presidential Chair –, wurde ich erneut zur Zielscheibe konservativer Mitglieder des Verwaltungsrats der University of California und der staatlichen Legislative. Viele meiner Studierenden setzten sich für mich ein, und die Tatsache, dass die Universität nicht vor dem kapitulierte, was eine versuchte Wiederholung der Ereignisse von 1969 an der UCLA zu sein schien, war ein Zeichen dafür, dass sich die Dinge tatsächlich geändert hatten. Als ich während einer nicht damit zusammenhängenden Veranstaltung an der Universität in Santa Cruz die Gelegenheit hatte, mit dem Präsidenten der University of California zu sprechen, scherzte er, dass er, als sein Büro einen Anruf von einer Frau erhalten hatte, die dagegen protestierte, dass ich zur »Präsidentin der Universität« ernannt worden sei, geantwortet habe: »Angela Davis ist zwar nicht zur Präsidentin ernannt worden, aber es gibt tatsächlich einen Campus, der nach ihr benannt ist – UC Davis, die University of California in der Stadt Davis.« Das war nicht nur Anlass für herzhaftes Gelächter, sondern zeigte auch, dass wir uns nicht mehr am selben Punkt befanden wie 1969.

1996 hielt ich ein Seminar über die Abschaffung von Gefängnissen. Eines Tages unterhielt ich mich mit Cassandra Shaylor, einer Studentin, die auch als Anwältin für eine Organisation in der Bay Area tätig war, die Rechtsberatung für inhaftierte Eltern anbot. Wir beklagten die Tatsache, dass es bisher kein nationales Treffen gegeben hatte, das Einzelpersonen und Organisationen zusammenbrachte, die an radikalen Ansätzen im Hinblick auf die immer größer werdende Zahl der Inhaftierten interessiert waren. Wir begannen nach Möglichkeiten zu suchen, ein solches Treffen zu organisieren, und gründeten schließlich ein breit aufgestelltes Organisationskomitee aus Akademiker*innen, Aktivist*innen, ehemaligen Gefangenen, Künstler*innen und Anwält*innen, das sich in den folgenden zwei Jahren regelmäßig in meinem Haus in Oakland traf. Interessanterweise bestand dieses Komitee aus 23 Frauen und nicht-binären Menschen und nur fünf Männern. Alle waren sich einig, dass unser Ansatz feministische Erkenntnisse und Methoden einbeziehen musste, unabhängig von der geschlechtlichen Identität der Menschen hinter Gittern, um die es uns ging. Schon früh einigten wir uns auf einen Titel für die Konferenz: Critical Resistance: Beyond the Prison Industrial Complex [Kritischer Widerstand: Jenseits des industriellen Gefängniskomplexes]. Mit der Entscheidung, die Konferenz unter der Überschrift »Kritischer Widerstand« stattfinden zu lassen, wollten wir nicht nur zum Ausdruck bringen, dass Widerstand kritisch – also entscheidend und wichtig – ist, sondern auch, dass die Formen des Widerstands, zu denen wir aufriefen, kritisches Denken, Analysen und Engagement fördern würden. Wir stellten den von Mike Davis geprägten Begriff des prison industrial complex [industriellen Gefängniskomplex] in den Mittelpunkt und übertrugen seine Erkenntnisse zum kalifornischen Gefängnisboom auf die Ausweitung der Gefängnisse innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten im Zeitalter des globalen Kapitalismus, um andere dazu anzuregen, Inhaftierung als eine Form rassistischer und kapitalistischer staatlicher Gewalt anzuerkennen. Von Anfang an planten wir eine abolitionistische Konferenz, aber da wir erkannten, dass viele Menschen sich gegen die Idee sträuben würden, beschlossen wir, dass wir zunächst neue Kontexte schaffen und neue Begriffe vorschlagen müssten, die eine größere Anzahl von Menschen dazu ermutigen würde, offener für abolitionistische Ideen zu sein.

Als im Mai 2020 unmittelbar nach dem Polizeimord an George Floyd in Minneapolis, Minnesota, landesweit und weltweit massive Demonstrationen stattfanden, gingen viele davon aus, dass es sich um spontane Reaktionen auf das von Darnella Frazier aufgenommene virale Video handelte. So schockierend es auch gewesen sein mag, Derek Chauvin dabei zuzusehen, wie er mehr als neun Minuten lang auf George Floyds Hals kniete, und so sehr diese mediale Teilnahme an einem modernen Lynchmord das kollektive Gewissen der Menschen weltweit aufgerüttelt haben mag, sollte der Anstoß zum Handeln nicht einfach als eine spontane Reaktion verstanden werden. Der polizeiliche Lynchmord an George Floyd war nicht so sehr die Ursache für die enorme Welle von Märschen, Kundgebungen und Demonstrationen, die sich weltweit ausbreiteten, als vielmehr der Katalysator für diese Massenaktionen. Um die Gründe für den kollektiven Protest so vieler Menschen gegen diesen eklatanten und gewalttätigen rassistischen Akt gewissenhaft beurteilen zu können, ist ein genauerer Blick auf die Geschichte erforderlich. Die Bewegungen der späten sechziger und frühen siebziger Jahre lösten sich nicht einfach auf, nachdem sie nicht mehr die Aufmerksamkeit der Massenmedien auf sich zogen. Nicht einmal diejenigen von uns, die in dieser Zeit weiterarbeiteten – Menschen wie ich, die damals in ihren Dreißigern und Vierzigern waren, aber auch jüngere aktivistische Personen, die sich uns anschlossen –, waren sich all der Basisarbeit bewusst, die sich im ganzen Land weiterentfaltete. Doch ich weiß, dass ich bei Weitem nicht die Einzige war, die sich in der einen oder anderen Weise an Kampagnen zur Freilassung politischer Gefangener in den Vereinigten Staaten und im Ausland, an Bewegungen zur Abschaffung der Todesstrafe und schließlich an abolitionistischen Bewegungen beteiligte. Auch war ich nicht die Einzige, die darauf bestand, den Kampf gegen rassistische Gefängnisunterdrückung mit feministischen und antikapitalistischen Zielen zu verbinden. Die antikapitalistische Dimension war von Anfang an vorhanden, aber radikale feministische Formationen, die sich gegen Rassismus, Homofeindlichkeit, Kapitalismus und andere Formen der Unterdrückung wandten, trugen dazu bei, die abolitionistischen Bewegungen in entscheidender Weise zu revolutionieren, was sich schließlich in der Black-Lives-Matter-Bewegung im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts zeigte.

Obgleich ich einige der Organisationen jener Zeit erwähnen möchte, die dazu beigetragen haben, diese Bewegungen voranzutreiben – vor allem, weil es klare Verbindungslinien zwischen ihnen und den Organisationen gibt, über die ich in diesem Buch spreche –, fühle ich mich doch gezwungen, an dieser Stelle innezuhalten, um auf eine Reihe von bisher gering geachteten Themen hinzuweisen, die die Kämpfe durchdrungen haben, an denen ich sowohl vor 50 Jahren als auch in der heutigen Zeit beteiligt war; Themen, die wir heute als feministische Anliegen bezeichnen würden. Im Laufe der Jahre bin ich immer wieder gefragt worden, ob es etwas gibt, das ich ändern würde, wenn ich die wundersame Macht hätte, meine eigene Geschichte umzuschreiben. Ich antworte unweigerlich, dass es nichts gibt, was ich ändern möchte, weil ich aus den Fehlern, die wir gemacht haben, ebenso viel – oder mehr – gelernt habe wie aus den Schritten, deren Ergebnis die Richtigkeit unserer vorherigen Analyse zu bestätigen schien. Aber als ich dieses Buch erneut las, gab es unzählige Momente, in denen ich mir wünschte, ich hätte mein jüngeres Ich schütteln und zur Vernunft bringen können. Warum konnte ich damals nicht sehen, wie eindeutig wir von patriarchalischen und frauenfeindlichen Vorstellungen beeinflusst waren? Wenn ich die Prägung durch die kapitalistische Ideologie so deutlich erkennen konnte, warum war ich dann so unaufmerksam, wenn es um Sexismus und Homofeindlichkeit ging? Und warum war ich so schnell mit ableistischen Metaphern zur Hand? Wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich an die Allgegenwärtigkeit von Ideologie, der wir trotz unserer Bemühungen nicht entgehen konnten. In 50 Jahren – wenn ich in der Lage wäre, das gleiche Maß an kritischer Auseinandersetzung über die Zeit aufrechtzuerhalten –, ich bin ich mir sicher, dass ich dieselbe Reaktion auf meine Ideen von heute hätte.

Zu Beginn des dritten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts beschwören wir in aktivistischen und wissenschaftlichen Kreisen und darüber hinaus immer wieder den fast selbstverständlichen Begriff der Intersektionalität, der unsere Fähigkeit belegen soll, auf komplexe Weise über die kontinuierlichen und wechselseitigen Interaktionen nachzudenken, die die Arenen schaffen, in denen sich Race, Klasse, Geschlecht, Sexualität und andere Achsen der Unterdrückung abspielen. In der Zeit, über die ich in dieser Autobiographie schrieb, fehlte uns nicht nur der Zugang zu solchen Vokabeln und Denkweisen, sondern wir versuchten oft, im Rahmen alter Paradigmen etwas auszudrücken, was sich schließlich als völlig neue Formen des Verständnisses herausstellen sollte, und benutzten dabei Vokabeln, die dem, was wir auszudrücken versuchten, in Wirklichkeit entgegenstanden. Ich bin mir nur allzu sehr bewusst, auf welche Weise mich toxisch maskuline Annahmen daran hinderten, die Auswirkungen von Gefängnisregimen auf Frauen zu verstehen. Und schlimmer noch: Selbst als ich versuchte, die Formen des Widerstands in den Frauengefängnissen, in denen ich meine Zeit absaß, zu begreifen, machte ich mir unkritisch homofeindliche Prämissen zu eigen, die mir die Einsicht verwehrten, die es mir ermöglicht hätte, diese Art des Widerstands tiefergehend zu erfassen.

Wenn ich die in meiner Autobiographie beschriebene Ära noch einmal Revue passieren lasse, und zwar als eine Person, die das Glück hatte, zu überleben und ihre aktivistische und wissenschaftliche Arbeit bis weit ins 21. Jahrhundert hinein fortsetzen zu können, dann bin ich mir der völlig anderen Rahmenbedingungen des Diskurses bewusst, die ein Verständnis ermöglichen, das zu jener Zeit weit jenseits unserer Möglichkeiten gelegen hatte. Die Erkenntnis, wie intellektuell und politisch unreif ich war, betrübt mich, aber ich weiß auch, dass dies in vielerlei Hinsicht eine unvermeidliche historische Unreife war, die für unsere Auseinandersetzung mit der Welt, die wir verändern wollten, charakteristisch war. Gleichzeitig wird mir bewusst, wie froh ich bin, dass viele von uns weiter nach vorne drängten, was die Anerkennung unserer vergangenen Kapitulationen vor den vorherrschenden misogynen, ableistischen, homofeindlichen und transfeindlichen Ideen und Vokabeln erforderte. Selbst wenn ich mir gerne ausmale, was wir hätten erreichen können, wenn wir zum Beispiel verstanden hätten, in welchem Ausmaß die Konzentration auf Geschlechterfragen die Türen zu einem weitaus interessanteren und produktiveren Bewusstsein für strukturellen Rassismus hätte öffnen können, erkenne ich auch an, dass die Geschichte nicht ignoriert werden kann. Nur indem wir die Geschichte ernst nahmen, konnten diese immens wichtigen Erkenntnisse letztendlich zugänglich gemacht werden. Das beinhaltet auch, dass unsere Arbeit, sich mögliche Zukünfte vorzustellen, zu neuen Erkenntnissen führen wird, die einige unserer gegenwärtigen Ideen und Vokabeln überflüssig machen werden.

Meine eigene Geschichte als Zielscheibe von Repressionen – zunächst innerhalb der Universität, dann aufgrund meines Aktivismus für die Community – fiel mit der frühen Entwicklung dessen zusammen, was wir damals Women’s Liberation Movement, Frauenbefreiungsbewegung, nannten. Wie andere Individuen und Kollektive jener Zeit war ich äußerst misstrauisch gegenüber der Verwendung der universellen Kategorie »Frauen« ohne nähere Bestimmung. Seltsamerweise war gerade diese Abstraktheit der konkreteste Ausdruck des Weißseins. Damals wusste ich nicht, was ich heute weiß – dass sehr wichtige Gruppen von Frauen of Color in einer Weise dachten und handelten, die der Gleichsetzung von »Frau« und »Weißsein« etwas entgegensetzte. Obwohl ich 1968 ein besonders aktives Mitglied des Student Nonviolent Coordinating Committee [Studentisches gewaltfreies Koordinationskomitee] in Los Angeles war, wusste ich nicht, dass Fran Beal und andere das Black Women’s Liberation Committee gegründet hatten – davon erfuhr ich erst 1970, als ich bereits verhaftet worden war – und Mitglieder der Nachfolgeorganisation Third World Women’s Alliance mit Transparenten fotografiert wurden, die meine Freiheit forderten.

Am 26. August 1970 war ich untergetaucht, zusammen mit meinem Freund David Poindexter, der mir dabei half, dem FBI und der Polizei zu entkommen. Während meines Prozesses bezeichneten wir diese Zeit im Untergrund als »mich für das FBI unerreichbar machen«. Da ich mit niemandem Kontakt hatte, außer sporadischen abgesicherten Telefonaten (von Telefonzelle zu Telefonzelle) mit meiner Freundin und Genossin Charlene Mitchell, hatte ich keinerlei Kenntnisse von Vorgängen innerhalb der Bewegung. Daher wusste ich auch nicht, dass an diesem Tag in New York eine große Demonstration anlässlich des 50. Jahrestages der Verabschiedung des 19. Verfassungszusatzes stattfand, der (weißen) Frauen das Wahlrecht zugestand. Die National Organization for Women, deren Präsidentin zu dieser Zeit Betty Friedan war, hatte zu diesem Marsch aufgerufen. Zehntausende von Frauen waren an diesem Tag auf der Straße. Die New York Times schrieb am 30. August 1970 dazu:

Jede Art von Frau, die man in New York je zu Gesicht bekommen hat, war da: hinkende Achtzigjährige, Teenager ohne BH, Black-Panther-Frauen, Telefonistinnen, Kellnerinnen, feine Damen aus Westchester, Models, puerto-ricanische Fabrikarbeiterinnen, Krankenpflegerinnen in Uniform, junge Mütter mit Babys auf dem Rücken.

Fran Beal und eine große Delegation der Third World Women’s Alliance planten, unter einem großen Banner zu marschieren, das den Slogan »Hände weg von Angela Davis« und das Logo der Alliance – das Venussymbol mit geballter Faust und Gewehr – trug. Als sich das Bündnis bei den Organisatorinnen des Marschs meldete, sagte Lucy Komisar, die Koordinatorin der Demonstration und Vizepräsidentin der National Organization for Women (NOW), dass mein Fall nichts mit der Befreiung der Frauen zu tun habe und dass sie nicht teilnehmen könnten. Aber diese Worte schreckten Fran und ihre Mitstreiterinnen nicht ab. Stolz hissten sie das Transparent und schlossen sich dem Marsch zum Bryant Park an, wobei sie mit ihrer Anwesenheit und ihrem Transparent deutlich machten, dass die »Frauenbefreiung« keine einseitige und ausschließlich geschlechterspezifische Angelegenheit war, sondern dass Race, Klasse und Imperialismus zentrale Punkte in ebendiesem Befreiungskampf waren.

Zu der Zeit, als ich verhaftet wurde, war ich mir noch nicht der Notwendigkeit bewusst, mich mit der entstehenden feministischen Bewegung zu identifizieren und mich kritisch mit ihr auseinanderzusetzen. Obwohl meine schwesterlichen Genossinnen und ich ständig gezwungen waren, unsere Rechte als Frauen zu verteidigen, um gleichberechtigt an den Bewegungen gegen rassistische und politische Unterdrückung teilzunehmen, haben wir unsere eigenen geschlechtsspezifischen Kämpfe leider nicht mit der Frauenbefreiungsbewegung in Verbindung gebracht, die wir im Allgemeinen als nicht zu unseren Anliegen zugehörig abtaten. Während meiner Zeit im Gefängnis begann ich zu erkennen, dass in meinem eigenen politischen Bewusstsein eine große Lücke klaffte. Obwohl ich den Inhalt von Friedrich Engels’ Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates und anderer, marxistischer Texte, die sich mit der »Frauenfrage« befassten, recht gut wiedergeben konnte, hatte ich von der Third World Women’s Alliance und ähnlichen Organisationen noch viel zu lernen. Der Zufall wollte es, dass Linda Burnham – die Schwester meiner Jugendfreundin und Anwältin Margaret Burnham, die auf den Seiten dieses Buches oft erwähnt wird – zusammen mit Fran Beal eine der Schlüsselfiguren der Third World Women’s Alliance war. Linda arbeitete in der Ortsgruppe Bay Area und war eine der Hauptakteur*innen in den Bemühungen um meine Befreiung. Die Frauen, die sich in der Bay-Area-Ortsgruppe der Alliance engagierten, hielten das Erbe dieser Bewegung am Leben, indem sie zwei Nachfolgeorganisationen gründeten: die Alliance Against Women’s Oppression und das Women of Color Resource Center, das Linda leitete. Jahre später, als ich in Santa Cruz lehrte und zum Thema »Women of Color in Collaboration and Conflict« forschte, trat ich dem Vorstand des Resource Center bei.

Die Third World Women’s Alliance trug dazu bei, den Missbrauch von Sterilisationen bei Frauen in Puerto Rico und bei Schwarzen Frauen im Süden aufzudecken. In ihrem bekannten Artikel »Double Jeopardy: To Be Black and Female« [Doppelte Gefahr: Schwarz und weiblich sein] (der zuerst im Zusammenhang mit der Black Women’s Alliance und später in zwei weit verbreiteten Sammelbänden, Toni Cade Bambaras The Black Woman und Robin Morgans Sisterhood is Powerful, veröffentlicht wurde) hatte Fran Beal darauf bestanden, eine umfassende Formulierung der reproduktiven Rechte von Frauen aufzunehmen, die nicht nur das Recht auf Verhütung und Abtreibung, sondern unter Verwendung desselben Rechtsrahmens auch das Recht auf Freiheit von Sterilisationsmissbrauch umfasste. Dieser Ansatz bezüglich reproduktiver Rechte war eines der markantesten Beispiele dafür, wie radikale Schwarze Frauen und Frauen of Color sich in ihrer Analyse der patriarchalen Unterdrückung von der allgemeinen Frauenbefreiungsbewegung unterschieden. Die sich entwickelnde Abtreibungsrechtsbewegung neigte dazu, ihre Analysen und Forderungen im Rahmen eines einzigen Themas zu präsentieren. Die Alliance und andere radikale Gruppen bestanden jedoch darauf, dass das Recht, nicht zwangssterilisiert zu werden, konstitutiv mit dem Recht auf Zugang zu Verhütung und Abtreibung verbunden ist, und nahmen damit das heutige Beharren auf Intersektionalität vorweg. Fran prangerte zu Recht die Zwangssterilisation von Frauen in Indien und Puerto Rico sowie von Schwarzen Frauen in den Südstaaten der USA an und vertrat gleichzeitig die Ansicht, dass Frauen unbedingt das Recht zugestanden werden sollte, selbst zu entscheiden, ob und wann sie Kinder bekommen wollen.

Ich habe der Diskussion über die Frage der reproduktiven Rechte deshalb so viel Raum gewidmet, weil sie mich während meiner Zeit im Gefängnis davon überzeugt hat, dass ich die Geschlechterfrage nicht weiterhin ignorieren kann. Die Hinwendung zu solchen Fragen, der Versuch, zu begreifen, wie Gender auch die Verhältnisse prägt, die wir revolutionär verändern wollten, wurde durch die Tatsache verstärkt, dass sich das Gerichtsverfahren gegen mich auf meinen Status als Frau konzentrierte. Die Argumentation der Staatsanwaltschaft stützte sich fest auf einige der am weitesten verbreiteten ideologischen Annahmen über die geistige Verfassung von Frauen: Obwohl ich eine gebildete Person sei und, da ich Philosophie studiert hatte, relativ geübt im Umgang mit der Logik, sei ich aber auch eine Frau und daher so sehr von meiner Liebe zu einem Mann, George Jackson, eingenommen gewesen, dass ich zu einem rationalen Urteil unfähig gewesen wäre. Selbst als ich dabei war, meine Strategien zu überarbeiten, um der Komponente Geschlecht die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdiente, musste ich – zusammen mit meinem Rechtsbeistand – der ausbeuterischen Beschwörung heteropatriarchaler Stereotypen durch die Staatsanwaltschaft entgegentreten.

Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, wird mir erst jetzt bewusst, wie sehr Geschlechterfragen meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen. Im Gefängnis verfolgte ich die Pionierarbeit von Dr. Helen Rodríguez Trías, die das Committee to End Sterilization Abuse und das Committee for Abortion Rights and Against Sterilization Abuse gegründet hatte. Durch ihre Arbeit erfuhr ich nicht nur, dass puerto-ricanische Frauen von Pharmaunternehmen als Versuchspersonen benutzt wurden, was zur Entwicklung und zum weit verbreiteten Einsatz von oralen Verhütungsmitteln führte, sondern auch, dass die dortige Regierung Sterilisationsoperationen vorschrieb. Bei meinen späteren Nachforschungen zu diesem Thema fand ich heraus, dass die Bemühungen, puerto-ricanische Frauen davon zu überzeugen, dass Sterilisation die wirksamste Form der Geburtenkontrolle sei, mit einem größeren imperialistischen Plan zur Industrialisierung der Insel zusammenhingen, der die besten Bedingungen für die pharmazeutische, petrochemische und andere Industrien schaffen sollte, die dort Standorte eröffnen wollten. Dies bedeutete, dass man die Überbevölkerung der Insel durch eine zweigleisige Politik bekämpfen wollte, die Puerto-Ricaner*innen dazu ermutigte, nach New York und in andere Städte auf dem Festland auszuwandern und die Zahl der Geburten auf der Insel zu verringern. In den siebziger Jahren war etwa ein Drittel der Frauen in Puerto Rico sterilisiert worden, viele von ihnen gegen ihren Willen und ohne ihr Wissen. Das Sterilisationsverfahren wurde so alltäglich, dass es einfach als »die Operation« bezeichnet wurde. Nachdem ich auf diese Probleme aufmerksam geworden war, wurde ich, noch während ich im Gefängnis saß, gebeten, eine Erklärung zu schreiben, die bei einer großen Kundgebung für reproduktive Rechte in San Francisco verlesen werden sollte. Die Organisator*innen weigerten sich jedoch, meine Erklärung zu verlesen, mit der Begründung, dass sie über das zentrale Thema der Abtreibungsrechte hinausgehe.

In der Zeit, in der ich im Gefängnis saß, schrieb ich zwei lange Artikel, die mein Nachdenken über Fragen des Geschlechts dokumentierten: »Reflections on the Black Woman’s Role in the Community of Slaves« [Gedanken zur Rolle der Schwarzen Frau in einer versklavten Gemeinschaft], der in der Zeitschrift Black Scholar im Dezember 1971 erschien, und »Women and Capitalism. Dialectics of Oppression and Liberation« [Frauen und Kapitalismus. Dialektik von Unterdrückung und Befreiung], der von meiner Freundin und Genossin Bettina Aptheker auf einem Symposium (ebenfalls im Dezember 1971) über Marxismus und die Frauenbefreiung in New York vorgetragen wurde, das von der Gesellschaft für dialektischen Materialismus gesponsert wurde. Der erste Artikel war ein Versuch, die verschiedenen Weisen zu betrachten, in denen die Geschichte Schwarzer Frauen ideologisch missverstanden worden war, um die weit verbreiteten Bemühungen zu rechtfertigen, Schwarze Frauen in den Hintergrund der Befreiungsbewegung zu drängen – unter dem Vorwand, dass wir die historische Schuld auf uns geladen hätten, die natürliche Führungsrolle Schwarzer Männer in der Familie, in der Gemeinschaft und in der Emanzipationsbewegung zu untergraben. Dies war zum Teil ein Versuch, den Einfluss des 1965 von Daniel P. Moynihan verfassten offiziellen Berichts »The Negro Family. The Case for National Action« [Die Schwarze Familie. Argumente für nationale Maßnahmen], in dem argumentiert wurde, dass die historischen Umstände der Sklaverei Bedingungen begünstigt hätten, die das, was er als »natürliche« Geschlechterbeziehungen innerhalb der Familie und der Gemeinschaft ansah, ins Gegenteil verkehrten und zu dem führten, was er als pathologisch matriarchalische Strukturierung der Schwarzen Familie bezeichnete. Endlich begann ich die ideologischen Wurzeln der ausgeprägten Bemühungen zu begreifen, die männliche Vorherrschaft in den vermeintlich befreienden Reihen unserer Bewegung zu etablieren. Diesen ersten Beitrag widmete ich George Jackson, der zu dem Zeitpunkt, als ich den Text fertigstellte, in San Quentin von Gefängniswärtern ermordet worden war, nur etwas mehr als ein Jahr nachdem sein jüngerer Bruder Jonathan von Wärtern derselben Einrichtung getötet worden war. Die zweite Arbeit, ein eher akademisches Paper, wurde durch meine Studien mit Herbert Marcuse inspiriert. Er und seine Frau Inge Marcuse hatten mich einige Male im Marin County Jail besucht, und ich war begeistert davon, einige der Theorien und Methoden anzuwenden, die ich von ihm und seinen Philosophiekolleg*innen, bei denen ich in Frankfurt studiert hatte, gelernt hatte.

Wenn ich nun darüber nachdenke, wie diese Zeit hinter Gittern meinen späteren intellektuellen und aktivistischen Werdegang prägte, muss ich gestehen, dass ich nicht wirklich weiß, ob sich mein Interesse an der Schnittstelle von Race und Feminismus so entwickelt hätte, wenn ich in dieser entscheidenden Zeit nicht inhaftiert gewesen wäre. In diesem Sinne war meine Zeit hinter Gittern ungemein fruchtbar, wie es auch bei anderen Gefängnisintellektuellen der Fall war. Sie war nicht nur für die Gestaltung meines politischen Wegs entscheidend, sondern half mir auch, meine intellektuelle Berufung zu entdecken. Ich glaube nicht, dass ich ohne die Erfahrungen, die ich in meiner Gefängniszelle machte, den Forschungen nachgegangen wäre, die zu Rassismus und Sexismus. Schwarze Frauen und Klassenkampf in denUSA (veröffentlicht 1981, in Fortsetzung der Arbeit in Black Scholar) führten sowie zu vielen Büchern und Artikeln, die ich später schrieb.

Im Laufe der Jahre haben mir viele Menschen für meine »Opfer« gedankt, für das, was ich als Aktivistin in revolutionären Bewegungen aufgegeben habe. Ich antworte ihnen oft, dass sie mich auch nach den außergewöhnlichen Erfahrungen fragen sollten, die ich unter anderen Umständen vielleicht nie gemacht hätte. Vor ein paar Jahren hatte ich die Gelegenheit, Ericka Huggins (unsere Freundschaft hat inzwischen die Marke von einem halben Jahrhundert überschritten) auf einer Konferenz über opferorientierte Gerechtigkeit in Toledo, Ohio, sprechen zu hören: Diese Konferenz wurde zum Teil von meiner Schwester Fania organisiert, die seit vielen Jahren als Aktivistin für opferorientierte Gerechtigkeit tätig ist. Als Ericka von ihrer eigenen Inhaftierung als Geschenk und nicht als Verletzung oder Entbehrung sprach, dachte ich mir: »Ja, genau. Das ist es, was ich die ganze Zeit zu sagen versucht habe.« Gleichzeitig bleibe ich allen, die an der weltweiten Kampagne beteiligt waren, die zu meiner Freiheit führte und mir die Fähigkeit gab, mich für die Freiheit anderer einzusetzen, auf ewig dankbar.

Vorwort zur zweiten Auflage

1988

Diese neue Auflage meiner Autobiographie erscheint fast 15 Jahre nach der ersten Veröffentlichung. Ich weiß jetzt zu schätzen, dass mich damals andere überredeten, meine Erfahrungen zu teilen, als ich mich für noch viel zu jung hielt, um ein umfangreiches autobiographisches Werk zu verfassen, das für seine Leser*innenschaft von Bedeutung sein könnte. Wenn ich heute auf die letzten 44 Jahre meines Lebens zurückschaue, wäre dieses Buch, sowohl in Form als auch Inhalt, ein ganz anderes. Trotzdem bin ich froh, dass ich es damals mit 28 Jahren geschrieben habe, denn es stellt eine wichtige historische Beschreibung und Analyse der späten sechziger und frühen siebziger Jahre dar. Das Buch ist auch meine persönliche Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt, die ich aus diesem speziellen Blickwinkel begreife und wiedergebe.

In dieser Zeit widmete ich, wie viele andere, jeden Augenblick meines Lebens der Suche nach aktivistischen Lösungen, für die von der Schwarzen Befreiungsbewegung formulierten unmittelbaren, konkreten Probleme. Ich suchte nach angemessenen Antworten auf die Repression der gegnerischen Kräfte in diesem Drama und erkannte dabei, wie wichtig es war, die Geschichte dieser Kämpfe für nachfolgende Generationen zu bewahren. Für die Teilnehmenden der Bewegungen schien das rasante Tempo der Ereignisse jedoch eine kontemplative Haltung zu verhindern, die für die Aufzeichnung und Interpretation der Kämpfe aus historischer Sicht erforderlich gewesen wäre.

Mein anfängliches Zögern, eine Autobiographie zu schreiben, rührte nicht daher, dass ich nicht über die Ereignisse dieser Zeit oder zu meiner Lebenszeit im Allgemeinen hätte schreiben wollen. Vielmehr wollte ich nicht zu der bereits weit verbreiteten Tendenz beitragen, Geschichte zu personalisieren und zu individualisieren. Ich muss gestehen, dass es mir aufgrund meiner persönlichen instinktiven Zurückhaltung auch eher peinlich war, über mich selbst zu schreiben. Also habe ich eigentlich nicht über mich geschrieben. Das heißt, ich habe die Ereignisse meines Lebens nicht an ihrer persönlichen Bedeutung gemessen, vielmehr habe ich versucht, das autobiographische Genre zu nutzen, um mein Leben im Hinblick auf die politische Bedeutung meiner Erfahrungen zu evaluieren. Diese politische Herangehensweise ergab sich aus meiner Arbeit als Aktivistin in der Schwarzen Befreiungsbewegung und als Mitglied der Kommunistischen Partei.

Als ich dieses Buch schrieb, war ich vehement gegen die in der jungen Frauenbewegung entwickelte Ansicht, naiv und unkritisch das Persönliche mit dem Politischen gleichzusetzen. Äußerst unterschiedliche Phänomene – zum Beispiel rassistische Polizeimorde an Schwarzen Menschen und sexistisch motivierte verbale Gewalt gegen weiße Frauen durch ihre Ehemänner – wurden als gleichrangig dargestellt. Ich war selbst während dieser Zeit mehrere Male Zeugin von Polizeigewalt geworden, daher war meine negative Reaktion auf den feministischen Slogan »Das Persönliche ist politisch« durchaus verständlich. Den Versuch, die beiden Dimensionen als gleichwertig darzustellen, kritisiere ich weiterhin, dennoch bin ich mir bewusst, dass starre Grenzlinien zwischen dem Persönlichen und dem Politischen zwangsläufig dazu führen, dass soziale Realitäten verfälscht werden. So ist häusliche Gewalt nicht weniger Ausdruck der vorherrschenden Geschlechterpolitik, nur weil sie in der privaten Sphäre einer persönlichen Beziehung stattfindet. Ich bedaure es, dass es mir damals nicht möglich war, einen Messstab anzulegen, der ein komplexeres Verständnis der Dialektik des Persönlichen und Politischen erlaubte.

Ich denke, die wahre Kraft meiner Haltung zu jener Zeit liegt in der aufrichtigen Betonung der Beiträge und Errungenschaften von Grassroots-Bewegungen und in der Entmystifizierung der Vorstellung, dass unsere Geschichte von einigen besonderen Menschen mit angeborenen herausragenden Eigenschaften geprägt wird. Aufgrund der ausgiebigen Berichterstattung über mich und meinen Fall nahmen leider viele an, dass der Kampf während meiner Zeit im Gefängnis und des Gerichtsverfahrens zwischen 1970 und 1972 der Kampf einer einzelnen Schwarzen Frau war, die erfolgreich die unterdrückerische Gewalt des Staats besiegte. Diejenigen von uns, die aktiv Widerstand gegen politische Unterdrückung geleistet hatten, verstanden natürlich, dass die eine Partei in diesem Kampf tatsächlich der Staat war, die andere jedoch nicht eine einzelne Person, sondern vielmehr die kollektive Kraft von Tausenden und Abertausenden von Menschen, die gegen Rassismus und politische Unterdrückung kämpften. Die tiefer liegenden Gründe der weitreichenden Öffentlichkeitswirkung meines Falls hatte tatsächlich weniger mit der sensationslüsternen Übertragung der Gefangenenrevolte im Marin-County-Gerichtssaal zu tun als mit der Arbeit unzähliger anonymer Personen, die sich aktivistischen Aktionen anschlossen, nicht so sehr wegen meiner spezifischen misslichen Lage, sondern motiviert durch die kumulative Arbeit progressiver Bewegungen der Zeit. Der Erfolg, den wir erzielten, als ich in allen Anklagepunkten freigesprochen wurde, kann heute noch immer als Errungenschaft der Arbeit von Grassroots-Bewegungen verstanden werden.

Im Wesentlichen haben sich die politischen Fäden meines Lebens seit 1970 fortgesetzt. Ich bin heute weiterhin Mitglied beim Bundeskomitee der Kommunistischen Partei und arbeite weiterhin mit der National Alliance Against Racist and Political Repression. Ich bin außerdem aktives Mitglied im Vorstand beim National Black Women’s Health Project.

Wir befinden uns in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen zu progressiven Themen hingezogen fühlen. Während der letzten acht Jahre der Reagan-Regierung haben die politisch konservativen Gruppen an der Macht zwar die Aushöhlung einiger bisheriger Erfolge bewirkt, aber wir haben auch eine kraftvolle Welle des Massenaktivismus innerhalb der Arbeiter*innenbewegung, an Universitäten und in den Communitys erlebt. Weitgehende und einflussreiche Bewegungen gegen Apartheid in Südafrika, gegen Rassismus hier, US-Interventionen in Zentralamerika und gegen die Schließung von Fabriken in unserem Land verpflichten die Politik, sich mit diesen Themen ernsthaft auseinanderzusetzen. Seit mehr Aktivist*innen aus der Arbeiter*innenbewegung und Schwarze Frauen und Frauen of Color führende Rollen in der Frauenbewegung eingenommen haben, hat die Frauengleichstellungskampagne endlich ihre notwendige Reichweite erzielt und ist entsprechend gereift. Als direktes Ergebnis des Grassroots-Aktivismus gibt es mehr progressive Schwarze Mandatstragende als je zuvor. Auch wenn Jesse Jackson die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei nicht gewonnen hat, hat er eine wahrhaftig erfolgreiche Kampagne geführt, welche progressive Denkstrukturen bei Menschen in unserer Gesellschaft bestätigt und gefördert hat.

Während ich dieses Vorwort schreibe, trauere ich mit vielen meiner Freund*innen und Genoss*innen um den zu früh verstorbenen Aaron Boye. Aaron war Charlene Mitchells und Franklin und Kendra Alexanders Neffe und Steven Mitchells Cousin – sie alle werden häufig auf den Seiten dieser Autobiographie erwähnt. Als Aaron vor zwei Jahren sein Studium an der University of California, Los Angeles abschloss, lud er mich ein, einen Vortrag auf der Abschlussfeier der Schwarzen Studierendenschaft zu halten. In meiner Rede ermutigte ich die Studierenden, sich der Kämpfe, die ihnen einen Platz an dieser Universität gesichert hatten, immer wieder bewusst zu machen und gleichzeitig ihre eigenen Beiträge zum kontinuierlichen Kampf für Gerechtigkeit zu leisten. In seiner Kindheit war Aaron umgeben von Verwandtschaft und Freund*innen, die ihr Leben diesen Kämpfen widmeten, und war sich daher sehr bewusst, dass er die Früchte ihrer Beiträge geerntet hatte. Er hatte schon vor langer Zeit damit begonnen, die Saat für zukünftige Kämpfe zu säen.

Da diese Autobiographie ursprünglich den Genoss*innen gewidmet war, die in einer früheren Zeit ihr Leben gaben, füge ich Aaron Boye der Liste derer hinzu, die – wären sie noch unter uns – heute an vorderster Front stehen würden.

Vorwort zur ersten Auflage

1974

Ich war nicht erpicht darauf, dieses Buch zu schreiben. Es schien vermessen, in meinem Alter eine Biographie zu schreiben. Das, was ich gemacht, gedacht und erlebt hatte, auf Papier zu bringen, würde außerdem eine Haltung der Differenz von mir verlangen, die Annahme, dass ich anders sei als andere Frauen – andere Schwarze Frauen – und ich mich daher erklären müsste. Ich hatte das Gefühl, dass ein solches Buch dazu führen könnte, das Wesentliche zu verschleiern: Die Kräfte, die mein Leben zu dem gemacht haben, was es ist, sind genau dieselben Kräfte, die die Leben von Millionen meiner Vorfahr*innen gestaltet und missgestaltet haben. Des Weiteren bin ich davon überzeugt, dass mein Umgang mit diesen Kräften nicht außergewöhnlich gewesen ist und mein politisches Engagement, letztlich als Mitglied der Kommunistischen Partei, ein natürlicher, logischer Weg war, unsere umkämpfte Menschlichkeit zu verteidigen.

Das eine außergewöhnliche Ereignis meines Lebens hatte nichts mit mir persönlich zu tun. Eine kleine Wendung der Geschichte und eine andere Schwester oder ein anderer Bruder hätte leicht zu der Person werden können, die als politische*r Gefangene*r von Millionen von Menschen aus aller Welt vor Verfolgung und Tod gerettet wurde. Ich zögerte, dieses Buch zu schreiben, da ein Fokus auf meine persönliche Geschichte die Bewegung, die die Menschen überhaupt auf meinem Fall aufmerksam machte, schmälern könnte. Ich war auch nicht bereit, mein Leben zu einem persönlichen »Abenteuer« zu machen, so als ob es eine »echte« Person gäbe, die unterschiedlich und getrennt von der politischen sei. Mein Leben würde sich dafür ohnehin nicht eignen, aber selbst wenn es das täte, wäre ein solches Buch eine Fälschung, denn es könnte nicht mein überwältigendes Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Community von Menschen zum Ausdruck bringen – einer Community, die gegen Armut und Rassismus kämpft.

Als ich mich dann doch dazu entschied, dieses Buch zu schreiben, stellte ich es mir als eine politische Autobiographie vor, die die Menschen, Ereignisse und Kräfte in meinem Leben hervorhob, die meine jetzige politische Arbeit ermöglicht haben. Nur ein solches Buch könnte einen wichtigen und praktischen Zweck erfüllen. Es bestünde die Möglichkeit, dass nach dem Lesen mehr Menschen verstehen würden, warum es für viele von uns keine Alternative gibt als unsere Körper, unser Wissen, unseren Willen, unser Leben zu geben, um uns für die Unterdrückten einzusetzen. In diesen Zeiten, in der Korruption und Rassismus in den höchsten politischen Ämtern rapide enttarnt und der Bankrott des globalen Kapitalismus deutlich wird, könnten sich mehr Personen – Schwarze Menschen, People of Color, Indigene und weiße Menschen – inspiriert fühlen, sich unserer wachsenden Community des Widerstands anzuschließen. Nur wenn das geschieht, erachte ich dieses Buch als sinnvoll.

Teil 1Netze

Das Netz wird durch das Horn eines springenden Kalbes zerrissen werden …

9. August 1970

Ich glaube, ich habe mich bei ihr bedankt, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich ihr auch einfach dabei zugesehen, wie sie in die Einkaufstüte griff und mir eine Perücke hinhielt, die ich schweigend entgegennahm. Sie lag in meiner Hand wie ein kleines ängstliches Tier. Ich war allein mit Helen, versteckte mich vor der Polizei und trauerte um einen geliebten Menschen. Zwei Tage zuvor hatte ich in ihrem Haus auf einem Hügel in Echo Park, Los Angeles, von der Revolte im Marin-County-Gerichtsgebäude und dem Tod meines Freundes Jonathan Jackson erfahren. Bis vor zwei Tagen hatte ich noch nie etwas von Ruchell Magee, James McClain und William Christmas gehört: den drei Gefangenen des San-Quentin-Gefängnisses, die zusammen mit Jonathan an der Revolte beteiligt waren, welche zu seinem, James McClains und William Christmas’ Tod führte. Aber an diesem Abend schien es mir so, als hätte ich sie alle sehr lange gekannt.

Ich ging ins Badezimmer, stand vor dem Spiegel und versuchte meine Haarspitzen unter das straffe Gummi zu bekommen. Wie gebrochene Flügel flatterten meine Hände um meinen Kopf herum, meine Gedanken vollkommen losgelöst von ihrer Bewegung. Als ich endlich in den Spiegel blickte, um zu schauen, ob Teile meiner eigenen Haare noch unverborgen waren, sah ich ein Gesicht, so stark von Angst, Anspannung und Unsicherheit gezeichnet, dass ich es nicht als mein eigenes erkannte. Mit den falschen schwarzen Locken, die über eine gerunzelte Stirn in rote geschwollene Augen fielen, sah ich absurd aus, geradezu grotesk. Ich riss die Perücke von meinem Kopf, warf sie auf den Boden und schlug mit meiner Faust gegen das Waschbecken. Es blieb unverändert: kalt, weiß und undurchdringlich. Zwanghaft setzte ich mir die Perücke erneut auf. Ich musste normal aussehen. Ich wollte nicht den Verdacht des Tankwarts erregen, wenn wir Benzin brauchten. Ich wollte vermeiden, dass die anderen Autofahrer*innen ihre Aufmerksamkeit auf uns lenkten und zu uns herübersahen, wenn wir an einer Kreuzung auf grünes Licht warteten. Ich musste gewöhnlich aussehen, verschwinden in der Alltagskulisse von Los Angeles.

Ich sagte Helen, dass wir losgehen würden, sobald es dunkel wurde. Doch der Tag klammerte sich fest und ließ sich nicht abschütteln. Wir warteten stillschweigend. Hinter geschlossenen Vorhängen versteckt lauschten wir den Straßengeräuschen, die durch das leicht geöffnete Balkonfenster zu uns hineindrangen. Jedes Mal, wenn ein Auto abbremste oder anhielt, jedes Mal, wenn wir draußen auf dem Gehweg Schritte hörten, hielt ich den Atem an – und fragte mich, ob wir zu lange gewartet hatten.

Helen sprach kaum. Es war besser so. Ich war froh, dass sie in den letzten Tagen bei mir gewesen war. Sie war ruhig und versuchte nicht, den Ernst der Lage unter Bergen von ziellosem Geschwätz zu begraben.

Ich weiß nicht, wie lange wir bereits in dem schwach beleuchteten Zimmer gesessen hatten, als Helen das Schweigen brach. Es würde draußen wahrscheinlich nicht dunkler werden, sagte sie. Es war an der Zeit aufzubrechen. Zum ersten Mal, seit wir erfahren hatten, dass die Polizei hinter mir her war, verließ ich das Haus. Es war sehr viel dunkler, als ich erwartet hatte, aber nicht dunkel genug, um mich nicht verletzlich und schutzlos zu fühlen.

Draußen im Freien war meine Trauer und Wut auch mit Angst verwoben. Sie war klar und elementar und so überwältigend, dass ich sie nur mit dem Gefühl, verschlungen zu werden, vergleichen konnte, das ich als Kind verspürt hatte, wenn ich im Dunkeln allein war. Ich spürte damals dieses unbeschreibliche monströse Ding hinter meinem Rücken, es berührte mich nie ganz, war aber immer da und angriffsbereit. Wenn meine Mutter und mein Vater mich fragten, wovor ich so große Angst hatte, beschrieb ich das Ding mit Wörtern, die lächerlich und sinnlos klangen. Jetzt konnte ich das, was ich mit jedem Schritt wahrnahm, leicht beschreiben. Bilder von Angriffen schossen mir durch den Kopf. Sie waren nicht abstrakt, sondern eindeutig: Bilder von Maschinenpistolen, die aus der Dunkelheit herausbrachen, Helen und mich umzingelten und Feuer eröffneten …

Jonathans Körper hatte auf dem heißen Asphalt des Parkplatzes vor dem Marin County Civic Center gelegen. Auf dem Fernsehbildschirm sah ich, wie sie ihn aus einem Kleinbus herauszerrten. Um seine Taille war ein Seil gebunden …

Mit 17 hatte Jon bereits mehr Brutalität erlebt als die meisten Leute in ihrem ganzen Leben. Seit seinem siebten Lebensjahr trennten ihn Gefängnisgitter und feindselige Wachen von seinem großen Bruder George. Einmal hatte ich ihn naiv gefragt, warum er so selten lächelte.

Der Weg von Echo Park bis runter zur Schwarzen Gegend um West Adams herum war mir sehr vertraut. Ich war den Weg viele Male zuvor mit dem Auto gefahren. Aber an diesem Abend erschien er mir fremd und voll von den unbekannten Gefahren, die die Lebensrealität einer Person auf der Flucht bestimmen. Ich musste mich der Wahrheit stellen: Ich lebte jetzt ein Leben auf der Flucht, und flüchtige Menschen bekommen stündlich Besuch vom Verfolgungswahn. Jede fremde Person, die ich sah, könnte ein Agent in Verkleidung sein, vielleicht lauerten Bluthunde im Gebüsch, warteten auf ihr Kommando. Auf der Flucht zu sein, bedeutete, sich der Hysterie zu widersetzten und zwischen den Auswüchsen einer angsterfüllten Phantasie und den wahrhaftigen Anzeichen für den Feind zu unterscheiden. Ich musste lernen, ihm zu entkommen, ihn zu überlisten. Es würde schwierig sein, aber nicht unmöglich.

Tausende meiner Ahnen hatten wie ich gewartet, bis die Nacht ihre Schritte umhüllte, hatten sich auf die Hilfe einer Person verlassen, mit der sie eine echte Freundschaft verband, hatten wie ich die Zähne der Hunde auf ihren Fersen gespürt.

Es war ganz klar. Ich musste ihrer würdig sein.

Die Umstände, die dazu führten, dass ich gejagt wurde, waren vielleicht etwas komplizierter, aber unterschieden sich nicht grundlegend. Zwei Jahre zuvor hatte das Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC)[1] eine Cocktailparty organisiert, um Spenden zu sammeln. Nach der Party führte die Polizei eine Razzia in der Wohnung von Franklin und Kendra Alexander in der Bronson Street durch. Die beiden waren Mitglieder der Kommunistischen Partei und eng mit mir befreundet. Geld und Waffen wurden beschlagnahmt und alle, die dort waren, wurden festgenommen und des bewaffneten Raubüberfalls beschuldigt. Sobald sie feststellten, dass eine der Waffen – eine 9 mm Automatik – auf meinen Namen angemeldet war, wurde ich zum Verhör vorgeladen. Vor Gericht erwies sich die Anklage als nicht haltbar; nach einigen Tagen im Gefängnis wurden die Schwestern und Brüder freigelassen und die Waffen an ihre Eigentümer*innen zurückgegeben.

Dieselbe 9 mm, die die Los Angeles Polizei (LAPD) mir damals widerwillig zurückgegeben hatte, befand sich nun in den Händen der Marin-County-Behörden, da sie während der Revolte im Gerichtssaal eingesetzt worden war. Der Vorsitzende Richter im McClain-Prozess war getötet und der Bezirksstaatsanwalt verletzt worden. Bevor mir Franklin sagte, dass die Polizei um mein Haus herumschlich, wusste ich bereits, dass sie hinter mir her sein würden. In den letzten Monaten hatte ich fast meine ganze Zeit damit verbracht, eine große Bewegung für die Befreiung der Soledad-Brüder – Jonathans Bruder George, John Clutchette und Fleeta Drumgo – aufzubauen, die fälschlicherweise für einen Mord im Soledad-Gefängnis angeklagt worden waren. Gouverneur Ronald Reagan und der Verwaltungsrat der University of California hatten mich gerade von meinem Lehrauftrag entlassen, weil ich Mitglied der Kommunistischen Partei war. Es war klar, dass sie die Tatsache, dass meine Waffe in Marin benutzt worden war, ausnutzen würden, um mich erneut anzugreifen.

Schon am 9. August schwirrten Agenten (des LAPD?, des FBI?) wie wütende Wespen um Kendra, Franklin und um Tamu, meine Mitbewohnerin. Andere Mitglieder unseres Parteikollektivs Che-Lumumba Club und des Verteidigungskomitees der Soledad-Brüder hatten Franklin mitgeteilt, dass auch sie überwacht wurden. Franklin hatte an diesem Tag mehrere Stunden damit verbracht, die Polizei abzuschütteln, um zu Helens und Tims Wohnung in Echo Park zu gelangen. Mehrere Stunden war er ihnen ausgewichen, hatte sich versteckt, Autos in verlassenen Gassen getauscht und war durch Vordertüren rein- und Hintertüren rausgegangen. Er hatte Angst, noch eine Fahrt zu riskieren, um mit mir Kontakt aufzunehmen. Vielleicht wäre er dabei weniger erfolgreich.

Bei einer umfangreichen Durchsuchung wäre ich in Helens und Tims Wohnung nicht sicher. Ich kannte die beiden seit einigen Jahren und obwohl sie keine Mitglieder einer aktivistischen Organisation waren, bewegten sie sich in linksradikalen Kontexten. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis ihre Namen im Notizbuch irgendeines Polizisten auftauchen würden. Wir mussten schnell und inkognito handeln.

Die Adresse, die Helen und ich erhalten hatten, befand sich in einer ruhigen, gepflegten Straße in der West-Adams-Nachbarschaft. Dort stand ein älteres Duplexhaus, umgeben von hübsch geformten Hecken und blühenden Blumen. Nach einem unbeholfenen Abschied von Helen stieg ich aus dem Auto und klingelte zaghaft. Könnte es sein, dass wir die Adresse falsch verstanden hatten und dies das falsche Haus war? Nervös wartete ich darauf, dass sich die Tür öffnete, und fragte mich, wer mich hier wohl erwartete, wie sie aussehen und wie sie auf mich reagieren würden. Ich wusste nur, dass Hattie und ihr Mann John Schwarz waren und mit der Bewegung sympathisierten. Als ich ankam, stellten sie mir keine Fragen und ignorierten die üblichen Formalitäten. Sie nahmen mich einfach auf, akzeptierten mich voll und ganz und mit der Zuneigung und Hingabe, die normalerweise Familie vorbehalten ist. Sie ließen es zu, dass ihr Leben durch meine Anwesenheit gestört wurde. Um meine Sicherheit zu gewährleisten, strukturierten sie ihre Tagesabläufe um, damit immer entweder Hattie oder John zu Hause war. Wenn ihre Freund*innen, die sie regelmäßig besuchten, vorbeikamen, fanden sie immer einen Vorwand, damit niemand erfuhr, dass ich da war.

Nach einigen Tagen fühlte ich mich so wohl und zu Hause, wie es unter diesen Umständen möglich war. Anscheinend war ich in der Lage, zu lernen, wie ich nachts für einige Stunden die Augen schließen konnte, ohne einem schrecklichen Albtraum über die Ereignisse in Marin ausgeliefert zu sein. Ich begann mich sogar an das alte Eisenbett zu gewöhnen, das sich aus der Esszimmerwand herausklappen ließ. Ich konnte mich schon fast auf die Anekdote konzentrieren, die Hattie über ihr Leben als Unterhaltungskünstlerin erzählte, darüber, wie sie ständig gegen Diskriminierung gekämpft hatte, um sich als die Tänzerin zu behaupten, die sie sein wollte.

Ich war darauf vorbereitet, hier unterzuschlüpfen, bis sich die Lage entspannt hatte. Aber die Suche nach mir hatte an Fahrt aufgenommen. (Der konservative Nachrichtensprecher George Putnam hatte in seiner TV-Sendung berichtet, dass sich die Suche sogar bis nach Kanada erstreckte.) Es war eindeutig die beste Lösung, den Bundesstaat für eine Weile zu verlassen.

Ich hasste es: nachts auf der Flucht zu sein, die verborgenen Augen, die ganze heimliche und verschwiegene Atmosphäre. Obwohl ich schon lange darauf gefasst war, dass irgendwann der Tag kommen würde, an dem viele von uns untertauchen mussten, hasste ich dieses geheime und verstohlene Leben.

Ein Freund von mir, David Poindexter, lebte in Chicago. Ich hatte ihn schon lange nicht mehr gesehen, war aber überzeugt, dass er alles stehen und liegen lassen würde, um mir zu helfen. Ich bereitete mich darauf vor, die Reise allein anzutreten, und hatte nicht erwartet, dass Hattie darauf bestehen würde, an meiner Seite zu bleiben, bis ich David gefunden hatte. Ich fragte mich, woher sie ihre Kraft nahm. Es war, als müsste sie mich begleiten, auch wenn sie dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel setzte.

Nachdem die Vorbereitungen getroffen waren, fuhren wir die ganze Nacht durch bis nach Las Vegas. Meine Freund*innen hatten einen älteren Schwarzen Mann, den ich in dieser Nacht zum ersten Mal traf, gebeten, uns auf diesem Abschnitt der Reise zu begleiten.

Schick angezogen sah Hattie aus wie die Tänzerin, die sie in ihren jungen Jahren gewesen war. Sie hatte die Anmut und Würde einer Josephine Baker und erregte Aufmerksamkeit, wohin sie auch ging. Am Flughafen in Las Vegas war ich zum ersten Mal seit meinem Untertauchen wieder unter Menschen, und wann immer ein weißer Mann uns intensiver anstarrte, als er es aus meiner Sicht hätte tun sollen, identifizierte mein pochendes Herz ihn als Polizeiagenten.

Alle wussten, dass der O’Hare International Airport in Chicago ein Ballungszentrum von Intrige und starker CIA- und FBI-Überwachung war. Wir schlängelten uns durch die Menschenmassen und suchten hektisch nach David, der nicht am Flugsteig gewesen war, um uns zu empfangen. Ich verfluchte ihn leise, obwohl ich wusste, dass es wahrscheinlich nicht seine Schuld war. Später stellte sich heraus, dass die Nachricht, die an ihn gesendet worden war, zu verschlüsselt war und er damit gerechnet hatte, dass ich direkt zu ihm kommen würde. Letztendlich nahmen wir ein Taxi.

Nachdem wir sicher in Davids Wohnung mit Blick über die stillen Gewässer des Michigansees angekommen waren, verließ uns Hattie. Obwohl ich mich freute, David zu sehen, war mir Hattie so ans Herz gewachsen, dass es schmerzte, sie gehen zu sehen. Als wir uns umarmten, konnte ich nicht Danke sagen. Das Wort war nicht ausreichend für eine Person, die ihr Leben riskiert hatte, um meines zu retten.

David renovierte zu der Zeit gerade seine Wohnung, und so gut wie alles war in Unordnung. Die Tapete war halb eingekleistert, Möbel lagen in der Mitte des Wohnzimmers übereinander, Gemälde, kleine Skulpturen und andere Gegenstände lagen auf der Couch verteilt.

Ich hatte vergessen, wie gerne David redete. Unabhängig davon, ob er ein politisches Problem erörterte oder eine Person auf einen Fleck auf ihrer Bluse hinwies, er war nie auf den Mund gefallen. In den ersten fünf Minuten erzählte er mir so viele Dinge, dass ich ihn bitten musste, langsamer zu sprechen und einiges zu wiederholen.

Nachdem ich meine Sachen abgestellt und mein Gesicht mit etwas kaltem Wasser gewaschen hatte, gingen wir in sein Arbeitszimmer und setzten uns auf den dicken blauen Teppich zwischen die Bücher, die im Zimmer verteilt lagen. Dort berieten wir uns: Er könne seine Reise an die Westküste, die für den nächsten Tag geplant war, nicht absagen, aber er würde sie verkürzen, um in einigen Tagen wieder zurück zu sein.

Die Aussicht darauf, die nächsten Tage allein zu sein, gefiel mir. Ich würde sie damit verbringen, mich zu orientieren, mir Gedanken über die kommenden Wochen zu machen, mich zu sammeln. Das Alleinsein würde mir guttun.