11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Mit 18 erhielt sie eine Erklärung für die Gedächtnislücken und Blackouts, für die Schwere in ihrem Leben, die endlich Licht ins Dunkel brachte: Bonnie hat eine Dissoziative Identitätsstörung, früher auch multiple Persönlichkeitsstörung genannt. Sie weiß seitdem: Sie ist Viele. Viele unterschiedliche Personen leben in ihrem Körper: eine komplexe Reaktion auf schwere Kindheits-Traumata, zugleich ein wichtiger Überlebensmechanismus und eine große Last. Wie lebt man sein Leben, wenn man sich den Körper und die Lebenszeit mit anderen teilen muss? Was für Probleme und Strategien ergeben sich im Alltag und wie geht man damit um? Die Geschichte der Bonnies zeigt ihre Stärke und Resilienz, beantwortet zahlreiche Fragen zu einer faszinierenden Lebensrealität und informiert fundiert über eine Diagnose, die für viele nur in vagen Umrissen existiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

WIELEBTMANSEINLEBEN, WENNMANSICHDENKÖRPERUNDDIELEBENSZEITMITANDERENTEILENMUSS?

Mit 18 erhielt Bonnie eine Erklärung für die Gedächtnislücken und Blackouts, die Schwere in ihrem Leben: eine dissoziative Identitätsstörung, früher auch multiple Persönlichkeitsstörung genannt. Sie weiß seitdem: Sie ist Viele.

In einem Körper leben unterschiedliche Personen – eine komplexe Reaktion auf schwere Kindheits-Traumata, zugleich ein wichtiger Überlebensmechanismus und eine große Last. Die Bonnies erzählen ihre sehr persönliche Geschichte, vom Leben nach einer traumatischen Kindheit: ein Zeugnis großer Stärke und Resilienz. Sie beantworten zahlreiche Fragen zu einer faszinierenden Lebensrealität und informieren fundiert über eine Diagnose, die für viele nur in vagen Umrissen existiert.

„Wie kann es sein, dass ein Mensch nichts von der Gewalt weiß, die ihm jahrelang angetan wurde? Wie ist ein Leben möglich, ohne zu wissen, dass man nebenher um sein Überleben kämpft? Wenn ein Kind früh und über langen Zeitraum wiederholt Traumata erlebt, kann es passieren, dass das, was für eine Einzelperson untragbar ist, auf mehrere Persönlichkeiten aufgeteilt wird. Sie alle können sich in ihrem Alter, ihrem Geschlecht, ihren Interessen und Fähigkeiten, ihrem Namen unterscheiden und in allem, das uns Menschen einzigartig macht. Teilen müssen sie sich nur eines: den Körper.

Wir sind die Bonnies. Wir haben eine Dissoziative Identitätsstörung.“

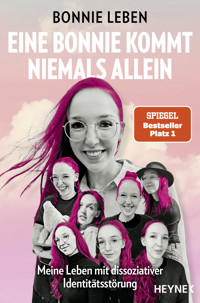

Bonnie Leben

Eine Bonnie kommt niemals allein

Meine Leben mit dissoziativer Identitätsstörung

Wilhelm Heyne VerlagMünchen

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Originalausgabe 06/2024

Copyright © 2024 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: CAROLINEKAUMMACHTPROGRAMM

Illustrationen im Innenteil: Inka Hagen, www.inkahagen.de

Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch unter Verwendung von Fotos von: Bonnie Leben

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-31907-6V003

www.heyne.de

Übersicht

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Vorwort

1 Diagnose: Viele

2 Trauma oder Traum?

3 Chaos mit System

4 Alltag

5 Therapie schadet nie

6 Sind wir nicht alle ein bisschen multipel?

7 Das Ding namens Körper

8 Unterstützung

9 Vom Gestern, Heute und Morgen

Danksagung

Die häufigsten Fragen zu unserem Leben mit DIS:

Personenverzeichnis: Die Bonnies im Buch

Begrifflichkeiten

Newsletter-Anmeldung

Inhalt

Vorwort

1 Diagnose: Viele

2 Trauma oder Traum?

3 Chaos mit System

4 Alltag

5 Therapie schadet nie

6 Sind wir nicht alle ein bisschen multipel?

7 Das Ding namens Körper

8 Unterstützung

9 Vom Gestern, Heute und Morgen

Danksagung

Die häufigsten Fragen zu unserem Leben mit DIS

Personenverzeichnis: Die Bonnies im Buch

Begrifflichkeiten

Für alle.

Für uns.

Für uns alle.

Vorwort

Wie kann es sein, dass ein Mensch nichts von der Gewalt weiß, die ihm jahrelang angetan wurde? Wie ist ein Leben möglich, ohne zu wissen, dass man nebenher um sein Überleben kämpft?

Wenn ein Kind früh und über langen Zeitraum wiederholt Traumata erlebt, kann es passieren, dass das, was für eine Einzelperson untragbar ist, auf mehrere Persönlichkeiten aufgeteilt wird. Sie alle können sich in ihrem Alter, ihrem Geschlecht, ihren Interessen und Fähigkeiten, ihrem Namen unterscheiden und in allem, das uns Menschen einzigartig macht. Teilen müssen sie sich nur eines: den Körper.

Wir sind die Bonnies. Wir haben eine Dissoziative Identitätsstörung (DIS), das, was die meisten noch unter »multiple Persönlichkeit« kennen. Bonnie Leben ist der Künstlername, für den wir uns gemeinsam entschieden haben. Er wurde zusätzlich zu unserem amtlichen Namen im Personalausweis eingetragen, mittlerweile verwenden wir ausschließlich ihn, um uns vorzustellen. Doch niemand von uns, die wir uns einen Körper teilen, trägt den Namen Bonnie wirklich. Und gleichzeitig tun wir es alle. Die gemeinsame Entscheidung für einen Namen, unter dem wir uns alle präsentieren können, hat noch eine größere Bedeutung: Sie fiel zeitgleich mit der Entscheidung für einen Neubeginn. Sie war der Auftakt in ein selbstbestimmteres Leben und eine Ansage nach außen und innen: Wir sind jede für sich vollständige Personen und gehören doch alle zusammen. Wir alle sind Bonnies.

Genau so, wie wir uns einen Köper teilen, werden wir uns im Folgenden die Seiten dieses Buchs teilen. Jede*r von uns kann sich an ganz eigene Ausschnitte unseres Lebens erinnern, sodass wir dem Thema nur gerecht werden können, wenn wir unterschiedlichen Perspektiven Raum geben.

Sobald eine neue Person zu Wort kommt, werden wir das vorher im Text sichtbar machen, indem wir den jeweiligen Namen nennen. Manche Personen haben Nummern statt Namen, die wir ebenfalls vermerken. Zur besseren Übersicht sind alle, die hier mitschreiben, am Ende nochmals im Personenverzeichnis aufgelistet.

Ähnlich verhält es sich mit Begrifflichkeiten. Selbstverständlich erläutern wir spezifisches Fachvokabular, sobald wir es hier verwenden. Als Gedankenstütze haben wir das Wichtigste am Ende des Buchs noch mal zusammengefasst und aufgelistet.

Es gibt eine Vielzahl an Persönlichkeiten, die ausschließlich in Trauma-Situationen präsent waren und das alltägliche Leben nie kennengelernt haben. Das kann sich auch in ihrer Rechtschreibung bemerkbar machen. Gerade bei jüngeren Personen haben wir uns dazu entschieden, ihre Texte nur zu korrigieren, wenn es für das Verständnis nötig ist. Wichtig anzumerken ist auch, dass jede Innenperson aus ihrer ganz individuellen Sicht schreibt. Die verschiedenen Realitäten können sehr voneinander abweichen. Doch genau das macht die DIS aus: getrennte Lebensrealitäten statt Verbindung. Trauma und Sonnenschein – und eine Seite ist blind für die jeweils andere.

Die Persönlichkeiten, die an diesem Buch mitarbeiteten, stellen nur einen Bruchteil aller in uns vorhandenen Personen dar. Außerdem sprechen wir ausschließlich über unsere eigenen Erfahrungen. Unsere Geschichte ist ein Beispiel für eine Lebensrealität eines Menschen mit DIS, aber nicht das Beispiel, das auf alle anderen übertragen werden kann.

Schilderungen in diesem Buch wurden so verfremdet, dass keine Rückschlüsse auf tatsächliche Orte und Menschen gezogen werden können.

Betonen möchten wir an dieser Stelle, dass ein Schutzbrief existiert, der konkrete Tatorte und Täternamen sowie Dokumentationen und Beweise enthält. Dieser liegt beglaubigt und versiegelt an zahlreichen uns unbekannten Stellen vor und wird im Falle unseres Verschwindens oder Todes veröffentlicht, sodass entsprechende Schritte eingeleitet werden können. Das gilt auch für ein Verschwinden unserer Familienmitglieder.

Solange wir unversehrt bleiben, bleiben die Informationen ganz allein unsere. Wir sprechen. Nicht wenig und nicht zu viel.

Das Buch richtet sich also an alle. An alle Betroffenen, die sich nicht allein fühlen sollten. An alle, die selbst schon mit etwas zu kämpfen hatten, von dem sie nie dachten, es jemals zu schaffen (und wer hat das nicht?). An alle, die als Fachleute oder Angehörige mit Menschen mit DIS in Kontakt sind. Und an alle anderen, die mit Sicherheit schon oft mit Betroffenen in Kontakt waren, ohne es zu merken. Allein Offenheit, ein Bewusstsein für die Thematik und weniger Berührungsängste können Leben retten.

Trigger-Warnung:

Auch mit der ausführlichsten Trigger-Warnung könnten wir Trigger nicht vollständig ausschließen. Alles kann etwas auslösen. Ein Buch über eine Trauma-Folgestörung erst recht. Bitte stelle dein Wohlbefinden beim Lesen an erste Stelle!

Wörter sind unzensiert und können sowohl bei Überlebenden als auch bei Nichtbetroffenen entsprechende Reaktionen hervorrufen. Abschnitte, die potenziell triggernde Thematiken enthalten, sind nicht gesondert gekennzeichnet. Deshalb folgt hier eine möglichst konkrete Auflistung schwerwiegender Thematiken zusammen mit den Seiten, auf denen sie zu finden sind. Die Verantwortung für eine vollständige Aufstellung können wir nicht tragen, zumal unterschiedliche Begriffe bei Menschen auch Unterschiedliches auslösen.

Selbstverletzung/Suizidalität: siehe hier, hier, hier, hier, hier

(Explizite) Schilderungen Trauma auslösender Erlebnisse: siehe hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

Leugnung/Zweifel (außen und innen): siehe hier, hier, hier, hier

Täternahe Gedanken/Haltung: siehe hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier

Insgesamt waren wir bemüht, keine konkreten Trauma-Situationen zu beschreiben, sondern das, was sie mit uns machten. Dennoch werden einige von ihnen mit Überbegriffen unzensiert benannt.

Bitte achte gut auf dich und dein Wohlbefinden.

1 Diagnose: Viele

Wir sind, wer wir sind, seit wir sind.

– Isa –

Ami:

»Das ist die schlimmste Klinik, die ich kenne!«, knallte ich meinem zuständigen Therapeuten an den Kopf, nachdem ich, ohne zu klopfen, in sein Büro platzte.

»Was meinen Sie? Wir sind eine Trauma-Klinik mit sehr viel Erfahrung.« Mit einer Geste bat er mich auf den Stuhl, der seinem Schreibtisch gegenüberstand.

Ich schüttelte den Kopf. »Können Sie vergessen. Ich entlasse mich jetzt. Sie helfen mir nicht.«

»Aber Frau Leben, wir sind doch auf einem guten Weg. Wir können nun endlich am Ursprung ansetzen.«

Ich war verwirrt und mindestens genauso wütend. Woher sollte er denn wissen, wo der Ursprung meiner Probleme war, wenn er mir nicht zuhörte? Ich kannte ihn doch selbst nicht.

»Seit anderthalb Monaten bin ich nun hier und ich hatte noch kein einziges Gespräch mit Ihnen. Wollen Sie warten, bis meine Probleme sich in Luft auflösen?«

Für einen kurzen Moment schien mein Therapeut verwirrter als ich selbst.

Dann atmete er tief ein: »Wir haben uns jeden zweiten Tag gesehen. Sechs Wochen lang. Können Sie sich an nichts davon erinnern?«

Da ich kein Wort mehr herausbekam, schüttelte ich nur den Kopf. Das konnte nur ein schlechter Witz sein.

»Kein Problem. Ich kann Ihnen erklären, warum nicht.«

In den darauffolgenden 60 Minuten erklärte er mir, ich sei multipel und würde mir meinen Körper und meine Lebenszeit mit anderen Personen teilen. Das würde auch bedeuten, dass ich seit meiner frühen Kindheit regelmäßig Traumata erlebt haben müsste. Nur so würde die Psyche gar nicht erst zusammenwachsen und stattdessen verschiedene Persönlichkeiten entstehen lassen, die sich das Erlebte aufteilten. An die Zeit, in der eine andere Person am Steuer war, könne ich mich einfach nicht mehr erinnern. Das sei normal.

Normal? Nichts war mehr normal, wenn einem sein Gegenüber erzählte, man habe sein Leben nicht für sich allein. Nichts war mehr normal, wenn ein Mensch meine perfekte Kindheit hinterfragte und ich ungewollt spürte, dass er damit etwas in mir angestoßen hatte.

Er war nicht der Erste, der dieses große böse Wort aussprach: Dissoziative Identitätsstörung, abgekürzt DIS, was die Sache nicht besser machte. Auch meine langjährige ambulante Therapeutin hatte es in den letzten Monaten immer wieder anklingen lassen. Immer wieder ohne Erfolg. Auch wenn es viele kuriose Situationen erklären würde, warf es gleichzeitig noch mehr neue Fragen auf, die keinen Sinn ergaben. Warum sollte mir das all die Jahre lang nie aufgefallen sein? Warum war ich dann so problemlos lebensfähig? Wie sollte ich gute Noten in der Schule erzielt haben, wenn mein Leben hauptsächlich aus Erinnerungslücken bestand?

Das musste einer dieser Psychologen-Tests sein. Ein Trick. Ich suchte den Raum nach versteckten Kameras ab. Da ich keine fand, musste ich mich wohl selbst verstecken. Ohne ein Wort stand ich auf und verzog mich auf mein Zimmer. Warum aber fühlte sich ein Teil von mir ertappt? Warum verunsicherte mich das so sehr? Wer war ich?

Die Erklärung meines Therapeuten änderte nichts daran, dass ich mich noch in derselben Nacht selbst aus der Klinik entließ. Dass in meinem Kopf mehr war, als ich gedacht hatte, konnte ich irgendwie noch akzeptieren. Die Diagnose DIS vielleicht auch – selbst, wenn ich persönlich nicht daran glaubte. Aber Traumata? In meinem Leben? Nein. Meine Vergangenheit war perfekt gewesen. Das wusste ich. Wenn etwas so Schlimmes passiert wäre, hätte ich das doch nicht ohne Weiteres vergessen können.

Ich war in diese Klinik gekommen, um die Trauma-Diagnose, auf die meine ambulante Therapeutin immer wieder angespielt hatte, ausschließen zu lassen. Nicht, um mit etwas Großem schwarz auf weiß wieder herauszugehen.

Deshalb wollte ich am liebsten gar nicht mehr zurück ins Leben. Ich wollte mich verkriechen, damit niemand mehr in mir forschen konnte, was ich nicht erforschen wollte. Doch mit diesem Etikett, das man mir in der Klinik aufgedrückt hatte, war dortbleiben auch keine Option.

46:

Die Zeit der Diagnosestellung haben die meisten von uns nur bruchstückhaft in Erinnerung. In der Regel kann sich eine Person nur an das erinnern, was während der Zeit passiert ist, in der sie selbst vorne – also »am Steuer« – war. In dieser Zeit hat sie die Kontrolle über den Körper und sein Handeln. Nur manche der anderen können dabei dann von innen heraus zuschauen oder eingreifen. Ich bin eine davon.

Um unser Erleben zu verbildlichen, nutze ich gerne eine Autofahrt als Vergleich: Unser Körper ist wie ein Auto, in dem mehrere Personen sitzen. Eine davon befindet sich am Steuer und kann lenken, in welche Richtung sich das Fahrzeug und somit auch alle anderen Personen begeben. Trotzdem ist sie nicht die Einzige, die zur Frontscheibe hinausschauen kann. Manchmal sitzt jemand auf dem Beifahrersitz, der ebenfalls in der Lage ist, einen Blick nach draußen zu werfen. Manchmal kommt es auch dazu, dass diese Person versucht, ins Lenkrad zu greifen, und kurzzeitig die Fahrtrichtung beeinflusst. Auf der Rückbank sitzen oft Personen, die nur durch verdunkelte Scheiben schauen können, aber hören, was passiert. Ihnen ist es möglich, ansatzweise zu erahnen, an welchem Ort sich das Auto gerade befindet. Vielleicht agiert eine davon auch als Navigationsgerät und gibt Anweisungen, welche Ausfahrten die fahrende Person nehmen soll. Im Kofferraum sitzen die meisten Personen. Sie hören nichts und sie sehen nichts. Sie sind vom äußeren Geschehen vollkommen abgeschottet. Manche davon können sich miteinander unterhalten. Andere hingegen merken gar nicht, dass sie dort nicht allein sind.

Es gibt Personen, die fest zugewiesene Sitzplätze haben. So sitze ich beispielsweise nie im Kofferraum, da ich eine Kontrollfunktion habe und dafür das grobe Geschehen im Blick haben muss. Gleichzeitig saß ich bis vor einer Weile fast nie selbst am Steuer. Denn das würde Zeit im Körper bedeuten und die hatte ich nicht, wenn ich unsere ungewollt gemeinsame Reise koordinieren musste.

Andere Personen werden ans Steuer geworfen, sobald es dunkel wird. In einer traumatischen Situation sitzen die am Steuer, die in den sonnigen Momenten im Kofferraum eingesperrt waren und umgekehrt. Es gibt also Personen, die nur die Dunkelheit kennen, und andere, die nie davon gehört haben. Nur durch diese Trennung können letztere tagsüber fröhlich und funktionsfähig durch das Leben flitzen, während andere das Leben nie kennenlernen durften.

Eine Person allein könnte das Auto nicht über lange Zeiträume steuern, da die Wege von Anfang an immer wieder durch Täler der Gewalt führten.

Ami:

Der Arztbrief aus der Klinik sollte nie bei meiner Therapeutin ankommen. Er war spurlos verschwunden und ich war nicht böse darüber. War das der Beweis dafür, dass die Diagnose stimmte? Oder der Beweis dafür, dass ich mir alles nur eingebildet hatte und nie eine Diagnose ausgesprochen wurde?

Vielleicht war es meine Aufgabe, zu beweisen, dass ich nicht traumatisiert sein konnte. Vielleicht musste ich noch mehr für die Schule lernen. Vielleicht musste ich noch mehr Freundschaften pflegen. Vielleicht musste ich noch ein drittes Instrument beherrschen. Vielleicht musste ich mein Leben noch mehr optimieren, um zu beweisen, dass es nie anders als ideal gewesen sein konnte.

Nur wem? Anderen oder nicht doch mir selbst?

Nach dem Abbruch des Klinikaufenthaltes meldete ich mich mehrere Wochen nicht bei meiner ambulanten Therapeutin. »Es ist alles gut«, murmelte ich wie ein Mantra vor mich hin, während ich mich wie besessen in Aufgaben stürzte. Ich trat die Flucht nach vorn an. Doch es blieb eine Flucht und ich wusste genau, dass man nicht ewig auf der Flucht sein konnte. Trotzdem rannte ich.

Nur damit ich meiner Therapeutin in der ersten Stunde nach Monaten lächelnd ins Gesicht blicken und sagen konnte: »Mir geht es jetzt richtig gut. Ich habe einen Nebenjob gefunden, ich habe die Zusage für einen Studienplatz, ohne je ein Abitur gemacht zu haben, und zwischendurch habe ich die Welt bereist. Ich glaube, ich brauche keine Therapie mehr.«

In diesem Moment war es, als würde mich jemand von innen heraus auslachen. Aber das waren sicher nur meine Gedanken. Was auch sonst?

»Ich glaube, eine Therapie war noch nie so nötig wie jetzt«, entgegnete sie mir.

Heute weiß ich: Sie hatte niemals so recht wie in diesem Moment.

46:

Die Diagnostik hatte ihren Lauf genommen, bevor wir es überhaupt merkten. Wir waren in Therapie, bevor wir wussten, dass wir Traumata erlebt hatten. Wobei das genau genommen nicht richtig ist. Nur die Personen, die für den Alltag zuständig waren – wir nennen sie »Alltagspersonen« – haben in der Regel keinen Zugang zu Traumata.

Andere kennen nichts anderes als Gewalt. Manche davon wissen schon immer, dass wir viele sind, weil sie im Inneren mit anderen kommunizieren können. Jedoch saß bis zum Zeitpunkt der Diagnosestellung noch niemand von ihnen in der Therapie. Sie war bis dato ausschließlich für Alltagspersonen bestimmt gewesen, die eine innere Anspannung oder seelischen Schmerz spürten, Empfindungen dieser Art aber nicht einordnen konnten. Während diese Alltagspersonen immer frustrierter wurden, weil sich trotz psychologischer Begleitung nichts zu verbessern schien, versuchte unsere Therapeutin, hinter die Fassade zu blicken, um die Wurzel des Problems zu finden. Wir waren wie ein verschlüsseltes Kreuzworträtsel, das die Lösung aber schon in seinem Inneren trug. Sie war nur von außen nicht sichtbar. Auch nicht für die von uns, die nur das Außen kannten.

Die Diagnosestellung bei Menschen mit Dissoziativer Identitätsstruktur ist alles andere als leicht. Bedingt durch die hohen Mauern, die zwischen den Innenpersonen (so nennen wir alle Personen, die Teil unseres Persönlichkeitssystems sind) und ihren Erinnerungen existieren, ist es möglich, dass ein Mensch ohne jegliche Symptome beim Therapeuten sitzt und von einem perfekten Leben erzählt. Auch wenn er in der Nacht zuvor pure Gewalt erleben musste. Die Darstellung eines makellosen Lebens muss dabei nicht einmal gelogen sein. Für Alltagspersonen, die von einem leichten, erfüllten Leben sprechen, ist das auch so. Sie haben nie etwas anderes kennengelernt. Es ist eine von vielen Realitäten, die bei einem Menschen mit DIS parallel existieren können.

Gleichzeitig ist es unwahrscheinlich, dass diejenigen, die Traumata mit sich tragen, selbstständig Hilfe aufsuchen. Sie kennen meist ausschließlich das Trauma, was bedeutet, dass sie es nicht unbedingt als solches einordnen. Sie überlegen nicht, wie sie etwas verändern können, weil sie nicht wissen, dass das möglich ist. Sie kommen in den Körper, wenn sie gebraucht werden, und nicht, wenn sie etwas brauchen. Konkret heißt das, dass sie im Alltag nicht genug da sind, um sich mitteilen zu können. Zwischen Trauma und Alltag liegt ein großes Meer, das beide Inseln trennt. Jede Insel denkt, sie sei die einzige auf dem weiten Lebensmeer. Das macht den Alltag möglich. Das macht aber auch das weitere Stattfinden von Traumata möglich, ohne dass es von den Alltagspersonen bemerkt werden kann.

Erst, wenn der Wind einmal in eine andere Richtung weht, sodass die eine Insel die Luft der anderen riechen kann, kann Veränderung passieren. Bei uns kam der Wind aus beiden Richtungen: Alltagspersonen spürten, dass es ihnen nicht gut ging, doch konnten sie die Ursache dafür nicht sehen. Personen, die noch immer Traumata erlebten, versuchten, sich durch Schreien im Inneren oder durch das Malen von Bildern mitzuteilen. Ihre Bemühungen blieben aber lange erfolglos, sodass es die Alltagspersonen waren, die den ersten Schritt auf dem Weg zur richtigen Diagnose gingen; die sich gemeinsam mit Fachleuten auf die Suche nach einer Antwort machten, die bereits in uns schlummerte.

Wie sollen Außenstehende erkennen, dass ein Mensch Gewalt oder andere Traumata erleben musste, wenn er selbst nichts davon weiß? Schwierig, aber nicht unmöglich. Zwar sind die Personen, auf die man bei einem Gegenüber mit DIS trifft, meist unwissende Alltagspersonen. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass es im Inneren immer auch Personen gibt, die mehr wissen. Erinnerungen gehen nicht verloren. Sie sind nur verteilt und nicht für alle zugänglich. Irgendjemand weiß die Antwort.

Es braucht viel Zeit und noch mehr Vertrauen, bis sich eine dieser Personen öffnen kann. Fast alle davon haben gelernt, dass es überlebenswichtig ist zu schweigen. Fast alle davon möchten tief im Herzen trotzdem gesehen werden. Man kann das Fühlen abtrainieren, um überhaupt weiter existieren zu können. Doch nur, weil man blind für seine eigenen Bedürfnisse ist, heißt das nicht, dass sie nicht da sind. Sie schlafen und möchten geweckt werden.

Vincent:

Es gab viele Dinge, die ich nie zulassen würde. Therapie war eines davon. Leeres Gejammer war in Ordnung. Auffliegen nicht.

Alltagspersonen mussten uns decken. Sie waren unser Schutzschild. Der Mantel, der uns unsichtbar machte. Das war ihre einzige Aufgabe. Wegschauen, funktionieren, lächeln. Mehr mussten sie nicht beherrschen. Denn wir beherrschten sie. Wir, die Bescheid wussten. Wir, die den Sinn des Lebens erkannt hatten. Wir, die auserwählt worden waren.

Würde uns eine Alltagsperson verraten, würde ich meine Freunde nie wiedersehen. Das durfte nicht passieren. Ohne sie war ich nichts. Sie haben mir beigebracht, was im Leben wichtig ist. Dazu gehörte auch, sie niemals zu verraten.

Es war eine Bedrohung für mich, als zum ersten Mal vermutet wurde, dass es uns gab. Denn wer schlau war, konnte aus dieser Tatsache schließen, warum das so war. Das aber war unser tiefstes Geheimnis, das ich mit meinem Leben beschützen würde. Ich konnte mit allen Diagnosen leben – Borderline, Psychose, Depression. Aber nicht damit, dass die Wahrheit ans Licht kam.

Den Arztbrief der Klinik verbrannte ich. Solange die Therapie nur eine Gelegenheit für die Schwachen von uns gewesen war, sich auszuweinen, konnte ich sie tolerieren. Sollten sie doch weinen. Wer weinte, konnte nicht sprechen. Das war mir recht. Doch sobald ein Therapeut versuchen würde, wirklich in uns hineinzuschauen, würde ich eine Alltagsperson dazu bringen, die Therapie abzubrechen. Zur Not würde ich selbst eingreifen. Noch ein falsches Wort und die Alltagspersonen würden nie wieder einen Therapeuten sehen. Zumindest keinen, der versuchte, uns zu sehen.

Wir sind viele. Natürlich sind wir das. Das waren wir schon immer. Aber das geht niemanden was an.

46:

Ein weiterer Aspekt, der die Diagnosestellung erschweren kann, sind Innenpersonen, die genau das als Aufgabe haben: Hilfe zu verhindern. Für Unauffälligkeit zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass Alltagspersonen unwissend bleiben. Solange Alltagspersonen selbst nichts wissen, können sie auch nichts erzählen.

So unterschiedlich alle Personen und ihre Ansichten auch sein können, eines haben wir alle gemeinsam: Jede*r von uns ist in einem Moment entstanden, in dem sich die Psyche dazu entschied, dass genau das nun überlebensnotwendig sei. Die DIS ist ein Überlebensmechanismus.

Wir haben gelernt, uns anzupassen. Es war immer am ungefährlichsten, einfach mitzuspielen. Für einige Innenpersonen ging das so weit, dass sie die Art zu denken und zu handeln von Täter*innen selbst übernahmen. Wer nie lernte, was Licht ist, vermisst es in der Dunkelheit auch nicht. Wer die andere Seite nicht kennt, hält Gewalt für Liebe.

Es wird immer Innenpersonen geben, die unserem Körper schaden wollen, obwohl sie einst aus einem Schutzmechanismus heraus entstanden sind. Es wird immer Innenpersonen geben, die sich die Vergangenheit zurückwünschen oder sogar versuchen, sie wiederherzustellen, weil sie nur darin den Sinn ihrer Existenz sehen. Genauso wird es immer Innenpersonen geben, die Hilfe verhindern wollen und somit auch das Stellen der richtigen Diagnose.

Unsere Diagnose wurde über mehrere Jahre hinweg von unabhängigen Fachleuten gestellt und gesichert. Ich würde generell behaupten, dass die Diagnose DIS in den seltensten Fällen leichtfertig vergeben wird. Über diese Trauma-Folgestörung und ihre Entstehung herrscht noch immer zu wenig Wissen, sodass man sich auch in Expertenkreisen nur zaghaft an die Thematik herantraut, wenn man einem Fall wie unserem erstmals erkennend begegnet. »Erkennend« ist an dieser Stelle eine nicht zu vernachlässigende Anmerkung. Statistisch gesehen müsste jede Psychologin, jeder Psychiater, die oder der täglich mit seelisch Erkrankten arbeitet, bereits einer nicht unbedeutenden Anzahl an Menschen mit DIS begegnet sein. Da die Diagnose nicht im Rahmen vereinzelter Kontakttermine gestellt werden kann, sondern ein vielschichtiges Kennenlernen verlangt, wird sie in sehr begrenzten Settings, wie es in psychiatrischen Fachpraxen der Fall ist, allerdings nur schwer erkannt. Schließlich kann ich nur merken, ob ein Mensch sich manchmal anders verhält, also womöglich gerade eine andere Person in ihm aufscheint, wenn ich genau weiß, wie er sonst in seinem Leben auftritt. Dazu muss ich seine Mimik, Gestik, Körperhaltung und Wortwahl genau kennen. Das aber würde eine tägliche »Beobachtung« erfordern.

Fachleute sind also allein schon für die Diagnosestellung auf einen Hinweis der betroffenen Menschen selbst angewiesen. Im Falle einer DIS sind Alltagspersonen, die sich psychiatrische Hilfe suchen, jedoch selbst lange blind für entsprechende Hinweise. Wir kennen Betroffene, die ihre Diagnose erst nach 30 Jahren voller Fehldiagnosen und somit auch falscher Behandlungen erhielten. Man kann nur ansatzweise erahnen, wie hoch die Dunkelziffer in diesem Bereich sein muss.

Vermehrte Erfahrungsberichte von Betroffenen und Behandelnden können hilfreich sein, um auf beiden Seiten ein feineres Gespür für Zeichen und Signale zu entwickeln, denen weiter nachgegangen werden sollte.

Sophie:

Ich weiß bis heute nicht, wer ich bin und was meine Aufgabe ist. Da ich mich meistens in Arztzimmern oder sonstigen Situationen wiederfinde, die Erklärungen verlangen, vermute ich, dass genau das meine Aufgabe ist: erklären, ohne selbst eine Ahnung zu haben.

Heute frage ich mich, warum ich das nie hinterfragte. Ich dachte immer, das Leben sei eben diffus. Ich dachte, es sei für alle so, dass Erinnerungen schon Sekunden nach ihrer Entstehung vernebelt werden. Mein Erlebtes hielt ich für vergessen und nicht für abgetrennt. Dass ich trotz der Unschärfe hinsichtlich meines Seins auf alle Fragen eine Antwort hatte, verhinderte Skepsis meinerseits. Ich konnte Ärztinnen und Ärzten unsere gesamte Krankheitsgeschichte auftischen, ohne das Gefühl zu haben, von meinem eigenen Leben zu sprechen. Ich kannte die Daten jeder Untersuchung und konnte alte Arztbriefe zitieren, ohne sie je gelesen zu haben. Fremden Menschen konnte ich mich als Bonnie Leben vorstellen, ohne zu wissen, wer ich eigentlich wirklich war. Streits, die andere von uns angefangen hatten, schlichtete ich, ohne zu wissen, dass es einen Streit gegeben hatte. Ich benannte meine Gefühle, ohne sie zu spüren, und wurde als reflektiert betitelt. In der Schule hielt ich Vorträge über Themen, von denen ich selbst nicht wusste, was sie bedeuteten. Schrieb mit Kreide Formeln über die gesamte Tafellänge, obwohl ich sie nicht erklären konnte. Falsch. Ich konnte immer erklären. Die Informationen landeten in meinem Kopf, ohne dass ich sie einladen musste. Die Speicherkarte befand sich nicht in meinem eigenen Kopf. Ich war nur der Postbote. Doch das wusste niemand. Einschließlich mir.

Heute weiß ich, dass ich selbst keinen Zugang zu anderen von uns habe, aber die meisten anderen zu mir. Wer nicht sprechen kann oder möchte, lässt es mich tun. Ich finde die Worte, andere stellen mir die notwendigen Informationen zur Verfügung.

Der Sinn dahinter war, nicht aufzufallen. Ich verfolgte das Ziel, das wir alle verfolgten, ohne zu wissen, dass ich überhaupt einer Intention folgte. Ich ergriff immer dann das Steuer, wenn eine Innenperson sich zu verraten drohte. Ehe durch einen wie auch immer gearteten Auslöser jemand in den Körper kommen konnte, der weinen oder schreien würde, übernahm ich. Ich war gefasst und unantastbar. Mein Verstand so scharf, dass sich niemand traute, uns zu berühren. Wenn ich sprach, hinterfragte niemand, was wir wussten, konnten und dachten. Worte waren meine Waffe, mit der ich uns verteidigte. Dass ich sie eigentlich gegen mich selbst richtete, verstand ich erst später. Denn solange wir nicht auffielen, blieben wir in Gefahr.

Ami:

Nach der ersten Therapiestunde, die der Diagnose folgte, zermarterte ich mir den Kopf. Ich hatte mich noch nie so leicht und gleichzeitig so erdrückt gefühlt. Wie konnten zwei so unterschiedliche Gefühle nebeneinander existieren?

Ich kann mich genau daran erinnern, als ich mit 13 Jahren meinem Hausarzt gegenübersaß und ihn panisch fragte, ob ich vielleicht dement sein könnte.

»Ich vergesse alles. Manchmal weiß ich nicht einmal meinen eigenen Namen. Ich erkenne Menschen nicht, die mir erzählen, dass wir einen ganzen Tag miteinander verbracht haben.« Nicht einmal bei diesen Worten verließ mein perfekt einstudiertes Lächeln meine Lippen.

»Manche Menschen sind eben vergesslicher als andere. Machen Sie sich keine Gedanken, das wird sich schon wieder einpendeln«, entgegnete er.

Das war das erste und letzte Mal, dass ich etwas hinterfragte. Er würde schon recht haben, dachte ich. Ich war schon immer vergesslich gewesen. Es war nie anders gewesen. Warum also sich Sorgen machen?

Dass ich Momente nicht vergessen, sondern gar nicht selbst erlebt hatte, würde einiges erklären. Es würde erklären, warum ich immer gute Noten in der Schule schrieb, obwohl ich mich oft nicht daran erinnern konnte, überhaupt gelernt zu haben. Es würde fremde Zettel auf meinem Schreibtisch erklären. Es würde erklären, warum mir ganze Nachmittage fehlten. Allerdings würde das ein Mittagsschlaf auch. Erklärungen gab es immer. Warum also sollte ich der Theorie glauben, die ich für am unwahrscheinlichsten hielt?

Denn was ich mir nicht erklären konnte, war die Ursache des Ganzen. DIS ist mehr als das Vorhandensein verschiedener Persönlichkeiten. DIS ist die Folge von erlebtem Trauma. Wie sollte ich mich an etwas dieser Dimension nicht erinnern können? Das konnte nicht stimmen. Ich wusste, dass die Psyche einen schützen konnte, indem sie Erinnerungen zur Seite schob. Doch spätestens, wenn ich mich auf die Suche nach ihnen machte, müssten sie doch sichtbar werden. Das wurden sie aber nicht. Egal, wie sehr ich in mich hineinhörte, dort antwortete nichts. Vielleicht konnte man einzelne Erinnerungen verlieren. Aber ein ganzes Leben, das neben dem, das ich kannte, schon immer existiert hatte? Das hielt ich für unmöglich. So blind, so taub konnte niemand sein. Erst recht nicht ich, die damit anfing, sich zu hinterfragen. Mehr als das konnte ich nicht tun. Warum sollte ich mir also mein Leben von etwas versauen lassen, das für mich nicht existierte?

Anja:

Ganz klasse, dass andere meine Existenz für unmöglich hielten. Ich konnte alles sehen. Konnte nicht mehr schlafen. Nicht, solange auf dieser Welt schlimme Dinge passierten und man mich nicht hörte. Ich schrie. Ununterbrochen. Ich tat nichts anderes von innen. Aber es kam nicht an. Die anderen wollten mich nicht hören. Man hört nur, was man hören will. Mein Schreien war ihre Stille. Mit mir litten alle anderen, die ich im Innen sehen konnte und immer noch kann. Wir alle schrien. Wir alle wurden überhört. Unfassbar. Ich schwor mir, nicht mehr zu schlafen, bis sich etwas änderte. In einer grausamen Welt konnte ich nicht zur Ruhe kommen.

Isa:

Nicht nur Ami war zwischen Zweifel und Erleichterung zerrissen. Mir ging es genauso. Auch ich war mir immer sicher gewesen, meine gesamte Lebenszeit selbst zu erleben. Auch ich hatte mir Erinnerungslücken mit einem Mittagsschlaf oder Tagträumen erklärt oder sie gar nicht erst bemerkt, sie vielleicht auch nicht bemerken wollen. Auch ich hatte nie etwas hinterfragt. Warum auch?

Im Gegensatz zu Ami fing ich aber damit an, als unsere Therapeutin es tat. Denn im Gegensatz zu Ami war ich nicht blind für unseren Schmerz. Nur für das, was ihn auslöste.

Ich erinnere mich genau an unseren ersten Klinikaufenthalt zwei Jahre vor der DIS-Diagnose. Wir wurden von heute auf morgen aus unserem Leben gerissen. Wir, die wenige Tage zuvor noch scheinbar schwerelos beim Abschlussball über das Parkett tanzten. Wir, die von Schulstunden befreit wurden, um mit 16 Jahren Mathematik zu studieren. Wir, die ein Leben hatten, um das wir von allen Seiten beneidet wurden.

Der zuständige Arzt nahm uns mit unseren schweren Verletzungen auf und gab uns Raum, über unsere Probleme zu sprechen. Das Problem war, dass es kein Problem gab. Nichts, was mich oder Behandelnde auf die richtige Spur bringen konnte. An die Entstehung der Verletzungen, die meinen Körper bedeckten, konnte ich mich nicht erinnern. Trotzdem gab ich an, es seien Selbstverletzungen – erst Jahre später erfuhr ich von einer anderen Innenperson, dass wir uns nur wenige davon selbst zugefügt hatten.

Ich fühlte mich jämmerlich. In einer Klinik voller Menschen, die eine Berechtigung hatten, sich schlecht zu fühlen, weinte ich darum, keinen Grund zur Traurigkeit zu haben. Wie absurd war es, nach dem Problem zu suchen, während andere sich nach nichts anderem als einen Weg aus ihren Problemen sehnten? Auf Nachfragen meiner Freunde, warum ich in einer Klinik sei, hatte ich keine Antwort. Ich wusste es nicht. Mein Gefühl sagte mir, dass es nötig war, doch ich wusste nicht, aus welchem Grund. Ich wusste nur, dass es noch nie falsch gewesen war, mich auf meine Intuition zu verlassen. Wie durch ein Wunder begegneten mir die Mitarbeitenden der Klinik stets mit Achtsamkeit und Wertschätzung. Das, was ich anzweifelte, wurde angenommen. Die Berechtigung, den Schmerz zu fühlen, ohne ihn einordnen zu können, eine Berechtigung, nach der ich verzweifelt gesucht hatte, bekam ich bereits mit der Aufnahme in die Klinik. Ich durfte weinen, ohne es erklären zu müssen. Ich durfte trotz meines perfekten Lebens Todessehnsucht äußern, ohne ein »verstehe ich nicht, wir können gerne tauschen« zu ernten. Mein Leben war nicht perfekt. Das wusste ich. Meine Tränen erzählten eine Geschichte. Nur sprachen sie und meine Worte noch nicht dieselbe Sprache.

Wertungsfreier Raum war das, was mich hielt, als ich das Verurteilen durch mich selbst nicht mehr aushielt. Es war eine neue Erfahrung, dass die Menschen um mich herum keine Antwort auf die Fragen brauchten, die mein Verhalten aufbrachte. Doch ich brauchte sie.

Die Unauffälligkeit war unser Schutz und zugleich das, was angemessene Hilfe lange Zeit verhinderte. Wir funktionierten zu gut und zerbrachen zu leise. Wir versteckten uns hinter dem, was wir in Wirklichkeit hätten teilen müssen, um gesehen zu werden.

Fiona:

Die Zeit der Diagnose existiert in meiner Erinnerung nicht. In meinem Kopf existierte nämlich auch nie eine Bezeichnung für das, was für mich normal ist. Wer bestimmt schon, was normal ist und was nicht? Manche von uns haben Meinungen, die ich nicht teile. Manche von uns sind durch ihre Traumata eingeschränkt. Doch gemeinsam war ein Leben immer möglich.

Viele von uns fühlten sich angegriffen durch den Stempel, den wir jetzt trugen, Dissoziative Identitätsstörung. Der Begriff nahm uns unsere Menschlichkeit und suggerierte uns, eine Krankheit zu sein. Krankheiten musste man loswerden. Musste man uns loswerden? Uns, die zum Überleben beitrugen?

Wir nutzen lieber den Begriff Dissoziative Identitätsstruktur. Wir sind nicht krank. Wir sind die Folge von kranken Umständen und deshalb anders strukturiert. Heute unterstütze ich es aber auch, die DIS eine Störung zu nennen. Es stört uns. Wir sind nicht gerettet, weil wir viele sind, und nun glücklich und frei. Wir sind eingeschränkt, weil wir viele sind. Dass das das kleinere Übel ist, macht es nicht weniger zum Übel. Es ist wie ein Gips bei einem gebrochenen Bein. Die DIS bewirkte, dass wir nicht ganz zerbrachen. Doch sie ist lästig und man kommt nicht mehr an das, was darunterliegt. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Gips können wir das Viele-Sein nicht ablegen. Unser Inneres bleibt gebrochen. Unsere Bandage muss bleiben, um gehen zu können. Unter Schmerzen und Einschränkungen. Zumindest aber können wir so funktionieren.

Die Frage, ob die Diagnose stimmen könnte oder nicht, war aus meiner Sicht verschwendete Zeit. Es gab nur eine Handvoll Personen, die nicht wussten, dass wir viele sind, und Zeit damit vergeudeten, es zu leugnen. Zeit, die wir anderen gebraucht hätten, um an unseren Problemen zu arbeiten. Aber in den Köpfen der Personen, die zu diesem Zeitpunkt überwiegend vorne waren, existierten weder Probleme noch andere Personen. Sie sprachen uns anderen unsere Existenz ab. Wer machte sich hier über wen lustig? Bestimmt über 90 Prozent von uns wussten schon immer, dass wir viele sind. Nur konnten wir nur selten nach außen schauen und die Personen, die den Alltag bestritten, scheinbar nie nach innen. Wie konnten sie nicht bemerken, dass sie nur einen Bruchteil des Tages erlebten? Wie konnten sie unsere Schreie dort drinnen überhören? Wie konnten sie die Schmerzen nicht spüren? Wie konnten sie Verletzungen unseres Körpers übersehen? Ich verstand es nie.

Mia:

Ich hab das nicht verstanden. Bin doch keine Krankheit. Oder? Bin doch nur ein Kind. Will nur dass man mich liebhat. Muss ich jetzt tot werden damit die anderen von uns leben können? Weil eine Krankheit muss man ja wegmachen. Macht mich traurig.

Emely:

Ja bin Krankheid. Emely ekelig. Emely alleine. Darf ma net anfassn. Muss ma aufbassn. Sonst auch krank. Emely muss alleine. Emely darf net da sain. Darf net redn. Muss drinne blaibn.

Isa:

»In der letzten Stunde habe ich mit einer kleinen Innenperson geredet«, meinte meine Therapeutin eines Tages.

Ungläubig schüttelte ich den Kopf. Ich war doch da gewesen. Zugegeben, ich konnte mich kaum noch erinnern, über was wir letzte Woche gesprochen hatten. Doch ich konnte mich erinnern, dass wir gesprochen hatten. Eine Unterbrechung hätte ich doch bemerkt.

Meine Therapeutin war schon immer gut darin gewesen, meine Gedanken zu lesen, bevor ich sie aussprechen konnte: »Ich lerne Personen kennen, während du ihre Existenz leugnest. Mach die Augen auf.«

»Ich habe Angst«, flüsterte ich.

Ich hatte keine Angst davor, keine Antwort zu finden. Es war die Angst, dass es sich bewahrheiten würde, die mich zurückhielt. Angenommen, es würde stimmen und es gäbe eine Hälfte meines Lebens, die aus Trauma bestand. Würde ich das wirklich wissen wollen? Lebte es sich in der Unwissenheit nicht leichter? Oder überwog das Leid durch das Fehlen einer Antwort auf meine psychischen Schmerzen?

Es ging mir absolut nicht gut. Kein Abend verging, ohne dass meine Tränen mein Kissen tränkten. Vielleicht hatte meine Therapeutin recht. Wenn ich die Augen öffnen würde, würde ich sehen, was da war oder auch nicht. Da ich an einem Punkt stand, an dem ich nichts mehr zu verlieren hatte, konnte ich nur gewinnen. Ich musste nichts glauben, um es zu hinterfragen. Und ich konnte nur hinterfragen, wenn ich mich auf den Gedanken einließ. Ganz ausschließen würde ich ihn sowieso erst können, wenn ich ihm einmal nachgegangen war.

An diesem Abend legte ich ein offenes Notizbuch auf unseren Schreibtisch und fügte die Worte »hier dürfen alle schreiben, aber niemand muss« hinzu. Eine Erwartung hatte ich nicht. Ich wollte nur behaupten können, es versucht zu haben.

Wochenlang passierte nichts. Das war leider kein Beweis dafür, dass niemand anderes in mir existierte. Doch ein Teil von mir war erleichtert. Der Gedanke daran, nicht allein zu sein, machte mir Angst. Das würde bedeuten, dass meine Einsamkeit für immer bestehen bleiben würde, unabhängig davon, wie nah mir andere waren. Viele zu sein würde bedeuten, nur eine von vielen zu sein. Freunde, Lebenszeit, Selbstbestimmung – ich müsste das, was mir am meisten am Herzen lag, mit anderen teilen. Insgeheim hoffte ich darauf, keine Antwort zu bekommen.

Doch ich hätte nicht gefragt, wenn ich nicht gewusst hätte, jede Antwort tragen zu können. Und sie kam. Viel später entdeckte ich einige Schriften auf den zuvor leeren Seiten, die eindeutig nicht meine eigenen waren. Kinderzeichnungen, ergänzt durch wilde und ordentliche Schriften, schmückten unser Büchlein. Einen Moment lang dachte ich über die Möglichkeit nach, dass mir jemand einen Streich spielen wollte. Konnte jemand mein Tagebuch gestohlen haben? Diesen Gedanken verwarf ich schnell, als ich daran dachte, ihn meiner Therapeutin mitzuteilen. Ich wusste genau, was sie sagen würde.

»Man sieht nur, was man sehen will.«