15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ariston

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Ich habe keinen Plan B – also muss Plan A funktionieren«

25 km Schwimmen, 650 km Radfahren und 100 km Laufen. So sieht die Arbeitswoche von Jan Frodeno aus, dem erfolgreichsten Triathleten weltweit. Frodeno gibt tiefgehende Einblicke in sein Leben, in alle sportlichen und privaten Höhen und Tiefen – vom überraschenden Olympiasieg über seinen Burnout bis hin zu seinen Siegen beim legendären Ironman auf Hawaii – sicher nicht die letzten Höhepunkte seiner Karriere. Er erzählt, wie er die Niederlage bei der WM 2017 verarbeitet hat, welche Prinzipien ihn zu den Erfolgen als Sportler geführt und ihn zu dem Menschen gemacht haben, der er heute ist: Mut, harte Arbeit, Verzicht, Motivation - und vor allem: Leidenschaft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 277

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

25 km Schwimmen, 650 km Radfahren und 100 km Laufen. So sieht die Arbeitswoche von Jan Frodeno aus, dem erfolgreichsten Triathleten weltweit. Frodeno gibt tiefgehende Einblicke in sein Leben, in alle sportlichen und privaten Höhen und Tiefen – vom überraschenden Olympiasieg über seinen Burnout bis hin zu seinen Siegen beim legendären Ironman auf Hawaii – sicher nicht die letzten Höhepunkte seiner Karriere. Er erzählt, wie er die Niederlage bei der WM 2017 verarbeitet hat, welche Prinzipien ihn zu den Erfolgen als Sportler geführt und ihn zu dem Menschen gemacht haben, der er heute ist: Mut, harte Arbeit, Verzicht, Motivation – und vor allem: Leidenschaft.

Jan Frodeno (* 18. August 1981 in Köln) wächst in Südafrika auf und arbeitet neben der Schule als Rettungsschwimmer. Über Zufälle kommt er zum Triathlon und kehrt mit Anfang 20 in seine deutsche Heimat zurück, um dort Profi zu werden. Als Erster gewinnt er sowohl die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen (2008) als auch den Titel beim Ironman Hawaii (2015, 2016). Seit Juli 2016 hält er zudem mit 7:35:39 Stunden den Weltrekord auf der Langdistanz. Frodeno lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern abwechselnd in Spanien und Australien.

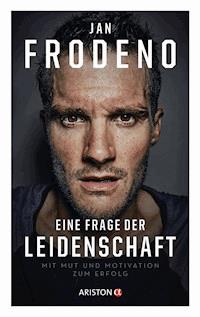

JAN FRODENO

EINE FRAGE DER

LEIDENSCHAFT

MIT MUT UND MOTIVATION ZUM ERFOLG

unter Mitarbeit von Maria Koettnitz und Patrick Strasser

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.

© 2018 Ariston Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Bildredaktion: Bele Engels

Covergestaltung: Fabian Jung, Köln, unter Verwendung der Fotos von Felix Rüdiger (vorne) und Oriol Batista (hinten)

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-20468-6 V004

Für Hermann

INHALT

Kapitel 1

Vom Babyschwimmen, Reiten und Fußballdesaster

»Der Junge muss verlieren lernen«

Bingo! Wir ziehen nach Südafrika

Mit vierzehn beim größten Radrennen der Südhalbkugel

»Du musst richtig schwimmen lernen!«

Krasser Drill mit Quälix

Schwimmen um Leben und Tod

Südafrikanischer Meister ohne Pass

Conrad – harter Hund und Vorbild

Mein erster Triathlon – eine Überraschung!

Abi in der Tasche

Kapitel 2

Mein Ziel, als ich ein Dreikäsehoch war

Ich muss es mir verdienen, Olympionike zu werden

Unterstützung zur richtigen Zeit

»Es gibt keinen Plan B, gell?«

Peking 2008 – olympisches Gold

Nach Olympia – Achterbahnfahrt der Gefühle

Conceive! Believe! Achieve!

Arbeitsmoral und Café-Tage, die jeder kennt

Die Kraft der positiven Gedanken

Kapitel 3

Überholen verboten!

Auf dem Weg nach Hawaii

Tapering und mehr – die Rennwoche

Es ist vollkommen egal, ob du Vollgas gibst oder nicht

Durch die Gluthölle muss jeder allein

Die »vierte« Disziplin beim Triathlon

Der schnöde Mammon

Du hast eine Leidenschaft? – Go for it!

Nichts ohne mein Team

Kapitel 4

Warum ich Girona liebe

Sparringspartner und Freunde

Tag für Tag, Woche für Woche – Training, Training, Training

Die Winter an der Sunshine Coast

Salz, Zucker, Gel & Co.

Eine Waage? Hab ich nicht!

Meine ideale Ernährung im Training

Duke und der Hungerast

Kapitel 5

Erfolg, Ruhm und Reichtum? Nicht um jeden Preis

Unter Dopingverdacht – Neider gibt’s immer

Überraschender Besuch morgens um sechs

Der Wille zum Sieg und die Konkurrenten

Die richtige physische Erholung

Reisen zur Erholung nutzen …

Was mir mein Leben wert ist

Kapitel 6

Wie weit kann ich gehen? Wie viel Schmerz ertrage ich?

Absolute Konzentration und innerer Dialog

Ohne Mentaltraining läuft es nicht

Meine Mentaltrainerin – ein Glücksfall

Die erste Wegstrecke zum Erfolg

Mein Triple-Jahr 2015

Der verdiente Siegeskranz

Mein neues Lebensgefühl als Vater

Als ich Emma traf …

Kapitel 7

2016 – Titelverteidigung auf Hawaii

Planung der Rennen

Hawaii 2017 – Aufgeben kam nie infragxe

Die Zeit danach – verarbeiten und wachsen

Meine Zukunft

Glossar

Dank

Kapitel 1

8. Oktober 2016, 6.24 Uhr: Endlich Ruhe! Die Sonne ist gerade aufgegangen. Das Wasser steht mir bis zum Hals, ich bin in meinem Element, an meinem Sehnsuchtsort Hawaii. Nur wenige Sekunden bis zum Start des Ironmans. Normalerweise ist der Pazifik in der Bucht von → Kailua-Kona zu dieser Tageszeit spiegelglatt, doch die 55 Profis in Schwimmanzügen und Badekappen verursachen leichten Wellengang. Ein letztes Aufwärmen, noch mal die Muskeln lockern. Für etwas mehr als acht Stunden wird es nun sehr, sehr hart – für alle. Jedem von uns wird es irgendwann während des Rennens schlecht gehen, dem einen früher, dem anderen später. Schon so früh am Morgen beträgt die Außentemperatur 24 Grad, der Pazifik ist drei Grad wärmer. Eine trügerische Badewanne. Kein Morgen der vergangenen Woche war heißer. 82 Prozent Luftfeuchtigkeit und bis zu 35 Grad sind für heute vorhergesagt. Auf der Kaimauer, an der gesamten Bucht des kleinen Ortes drängeln sich die Zuschauer. Anspannung überall, bei den Athleten, den Begleitern, den Trainern, den Fans. Der Countdown zur schönsten Quälerei der Welt.

Tue ich mir das jetzt wirklich an? Ja, ich will. Dafür habe ich das ganze Jahr trainiert. Mein Pensum pro Woche: 25 Kilometer im Wasser, 600 Kilometer auf dem Fahrrad, 110 Kilometer in Laufschuhen, ob in der Natur oder auf dem Laufband im Studio. Jetzt gibt es kein Zurück. Warum auch? Ich bin fit. In meinem Kopf schwimmt nur ein Gedanke: Ich will es, ich kann es, ich schaffe es. Nimm die Energie des Augenblicks mit auf die Reise über die acht Stunden. Das Adrenalin donnert wie ein reißender Fluss durch den Körper. Ich feuchte meine Schwimmbrille von innen mit Spucke an, atme noch einmal tief ein, setze die Brille auf meine Augen. Nur noch drei Minuten. Ich schwimme nach vorne zum Start, rund einhundert Meter parallel zum Pier. Dort noch einige Male auf und ab. Ich bin einer der letzten Profis, die sich dort einreihen. Rettungsschwimmer, bäuchlings auf Surfbrettern, bilden die Startlinie. Gleich gilt es, knallhart meine Leistung und die Dinge abzurufen, die ich jeden Tag versucht habe zu automatisieren. Ich weiß: Ich bin gut vorbereitet. Läuft es, kommt auch der Erfolg. Noch 60 Sekunden. Am Kona-Pier wird es jetzt ganz ruhig. Ich kann meinen Puls hören. Und dann:

BAMM!

Ein Schuss zerreißt die Stille, die Anspannung verfliegt wie der Rauch der Kugel aus der altehrwürdigen, legendären Kanone, die stets direkt am Pier aufgebaut wird. Die Kraul-schlacht beginnt, wir durchpflügen den Ozean. Schulter an Schulter, Hüfte an Hüfte. Gedränge, Geschubse.

Für mich heißt das jetzt aber: Endlich habe ich meine Ruhe. Die Stimmen im Kopf feuern mich an, es ist Zeit für Taten. Der Wettkampf! Das Rennen! Mein Element!

Vom Babyschwimmen, Reiten und Fußballdesaster

Dass ich tatsächlich Sportler wurde, ist sensationell. Kam bei uns zu Hause Sport im TV, wurde der Fernseher ausgeschaltet. Meine Eltern haben jeden Abend um 20 Uhr die Tagesschau gesehen. Wenn um 20.12 Uhr noch eine Sportmeldung kam, haben sie den Fernseher ausgeschaltet oder sind zu einem anderen Programm rübergezappt, um dann um 20.14 Uhr zurück zur ARD zu schalten. Zum Wetter.

Mein Vater ist Ingenieur, meine Mutter Feng-Shui-Innenarchitektin, also beide eher praktisch-künstlerisch veranlagt. TV-Sport hielten die beiden für irgendwie primitiv. Bei der Sportschau wurde grundsätzlich weggeschaltet. Das war echt krass. Heute sind die beiden die größten Sportfans. Mein Vater schaut sich jede Sportsendung an, nur um zu gucken, ob was über Triathlon gezeigt wird.

Ich war als Kind sehr dünn, extrem dünn sogar, an mir war nichts dran. Das sollte sich erst ändern, als ich Jahre später als Jugendlicher mit dem Sport angefangen habe, und zwar mit dem Schwimmtraining. Doch das Erste, was ich als kleiner Knirps sportlich leistete, war – na klar – das Seepferdchen. Dafür musste ich einmal vom Beckenrand springen, 25 Meter schwimmen und einen Gegenstand mit den Händen aus immerhin schultertiefem Wasser vom Boden holen. Meine Mutter hatte beobachtet, dass Wasser mich besonders faszinierte. Vielleicht war das beim Babyschwimmen. Dafür hatte sie mit mir ziemlich weit fahren müssen, weil es kein Schwimmbad in unserer Nähe gab. Ich bin zwar in Köln geboren, also »’ne Kölsche Jung«, doch wir haben eine gute halbe Stunde von der Domstadt entfernt gewohnt, in Dhünn, einem Ortsteil von Wermelskirchen im Bergischen Land.

Als Kind nannten meine Eltern mich eine Zeit lang »Pichl«. Und der kleine Pichl brauchte immer Action. Kaum dass ich einigermaßen laufen konnte, wollte ich als kleiner Steppke meinen Buggy selber schieben. In der Wohnung habe ich meine Eltern genervt, weil ich immer wieder wie ein Verrückter um die Wohnzimmercouch gerannt bin. Vierzigmal hintereinander. Das war keine Seltenheit. Die Couch und unser langer Gang im Flur, das war mein Ding. Nicht mit Vollgas durch den Gang pesen? Ging nicht! Gab’s nicht! Was es gab, waren viele Beulen und zig Narben. Sternzeichen Löwe eben, immer Vollgas.

Wenn ich als Junge nicht draußen spielen und toben konnte, habe ich gerne mit Lego gespielt, das fand ich toll. Und als ich alt genug war, hatte ich einen Chemiebaukasten von Kosmos. Wenn ich Experimente gemacht habe, hat es nur so gesprudelt und geblubbert. Das fand ich spannend.

Aber am liebsten bin ich raus in die Natur, mit unserem Hund oder mit Freunden, irgendwas machen, das war meine Welt. Und meine Eltern haben mich nie gebremst. Was ich geliebt habe, waren unsere Ausflüge zu einem Reiterhof. Fünf war ich, als wir da zum ersten Mal hinfuhren. Meist sind wir Kinder unter Anleitung der Lehrer in der Halle geritten, durch einen kleinen Parcours, was nicht allzu schwierig war. Wenn wir richtig ausgeritten sind, ich auf meinem Lieblingspony Bubi, ging es in den Wald. Das war für mich immer das Größte, bis ich ungefähr neun war.

Tiere haben mich von klein auf fasziniert, ich war und bin Tierliebhaber. Neben unserem Hund hatten wir früher auch zwei Katzen, sie leben heute noch bei meinen Eltern. Ich selbst bin aber ein absoluter Hundemensch, weil Hunde so freudige Tiere sind, wenn sie gut behandelt werden. Ein Hund ist nie böse oder nachtragend – so ein Verhalten ist vorbildhaft für uns alle. Unser Hund Duke, den Emma und ich in Australien aus dem Tierheim holten und der jetzt mit uns in Girona lebt, ist ein richtiges Familienmitglied.

Was ganz Besonderes für mich waren auch Seifenkistenrennen. Die fand ich richtig cool. Mein Vater hat mit mir die geilsten Seifenkisten überhaupt gebaut. Aus Europaletten, alten Damenrädern, mit Rollen von Rollschuhen und ab ging’s. Mit den Nachbarskindern haben wir uns heiße Rennen geliefert. Eine tolle Zeit!

Mit Ballsportarten habe ich es damals nicht so gehabt. Da war ich eine totale Niete, eine richtige Pfeife. Kein Talent für Fußball! Und das, obwohl ich in der Nähe des Müngersdorfer Stadions, der Heimat des 1. FC Köln, geboren bin. Hat alles nichts geholfen. Ich konnte nur so ein bisschen rumbolzen, mehr nicht. Beim Kicken auf der Straße war ich immer der Idiot, der den Ball irgendwo in die Gärten oder auf einen Balkon gedroschen hat. Alle meine Kumpel haben Fußball gespielt, ich wollte mithalten. Also hat mich der Ehrgeiz gepackt. So habe ich in dieser Zeit im Garten stundenlang meine Runden gedreht, nur um im Dribbeln besser zu werden. Und tatsächlich habe ich mit dem fleißigen Üben etwas erreicht: Vorher war ich miserabel, dann nur noch schlecht. Wenn mir heute jemand einen Ball vor die Füße wirft, kann ich keinen vernünftigen Pass spielen – echt traurig. Wenn ich im ZDF-Sportstudio zu Gast bin und auf die Torwand schießen darf, kann ich froh sein, wenn ich die Wand treffe und nicht die Zuschauer.

In der Schule war der Sportunterricht aber immer mein absolutes Highlight. Ich habe nie meine Sportsachen vergessen. Beim 1000-m-Lauf habe ich ganz ordentliche Zeiten zustande gebracht, besonders schnell war ich anfangs aber nicht. Einer meiner Sportlehrer hat mal zu mir gesagt: »Jan, das wird nie was mit dir!« Er hat sich wohl getäuscht. Doch er hat mich genau damit auch sehr motiviert: Immer wenn ich gegen eine Wand gelaufen bin, habe ich mich an seine Worte erinnert und wusste: Ich muss weitermachen, er wird nie recht haben! Das ist auch jetzt noch so.

Heute kann ich neben meinem Job als Triathlet ganz ordentlich Beachvolleyball spielen. Aber auch nur, weil ich als Teenager Hunderte, wirklich Hunderte Stunden am Strand mit Freunden geübt habe. Meine Kumpel waren alle deutlich besser als ich. Aber ich hatte den Ehrgeiz und den Willen aufzuholen.

»Der Junge muss verlieren lernen«

Mein wichtigster Antrieb in der Schule waren die Noten, das Sich-Messen untereinander. Wenn einer meiner Mitschüler eine bessere Note hatte, war ich nie neidisch, aber ich wollte unbedingt auch so eine gute Note haben. Ich kann eben nicht besonders gut verlieren. Damals noch schlechter als heute. Als Kind bin ich schnell jähzornig geworden. Meine Eltern schmunzeln immer wieder, wenn sie mich daran erinnern, wie ich das Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel durchs Zimmer geknallt habe. Ich bin ausgerastet, wenn ich verloren habe. Gerade erst in der Schule und schon so ehrgeizig! Mein Vater meinte damals: »Der Junge muss verlieren lernen.« Ab diesem Moment ließ er mich gefühlte hundert Mal bei sämtlichen Brettspielen auflaufen.

Beherrschen konnte ich mich damals auch nicht so gut: In der vierten Klasse habe ich unseren Klassenlehrer Herrn Glomb beleidigt. Im Unterricht wurde ein Buch besprochen, das mit meinem Vornamen zu tun hatte: »Der verschlafene Jan.« Warum auch immer – ich habe mich darüber geärgert, es in den falschen Hals bekommen, habe mich gemeldet, hingestellt und vor der ganzen Klasse gesagt: »Herr Glomb, Sie sind ein Arschloch!« Ich dachte, er wollte mich bloßstellen.

Meine Eltern mussten dann natürlich in der Schule antanzen, und ich bekam einen Eintrag ins Klassenbuch. Mann, war mir das unangenehm! Ich habe mich bei Herrn Glomb entschuldigt, ohne dass mich meine Eltern darauf hinweisen oder gar dazu auffordern mussten. Ich habe es immer ziemlich direkt angesprochen, wenn mir was auf den Zeiger ging, und das mache ich heute noch so. Ich habe allerdings Jahre gebraucht, um ein bisschen diplomatischer zu werden, darüber nachzudenken, bevor und wie ich was sage.

Ansonsten war die Schulzeit für mich problemlos. Ich habe nie wirklich büffeln müssen, war sowieso nicht der Strebertyp. Und ich habe schnell kapiert, wann ich im Unterricht halbwegs aufpassen musste, um zu Hause weniger tun zu müssen und damit mehr Freizeit zu gewinnen.

Bingo! Wir ziehen nach Südafrika

Meinen Eltern habe ich zu verdanken, dass ich schon in jungen Jahren so viel von der Welt sehen durfte. Ob das ein USA-Urlaub war oder Südafrika, wohin wir umgezogen sind. Mum hatte einer Freundin versprochen, sie dort zu besuchen und hat sich dann während ihrer Reise 1991 vor Ort sofort in Land und Leute verliebt. Mein Vater war offen fürs Auswandern, wollte sich in Kapstadt eine neue Existenz aufbauen, dafür haben sich beide erst einmal in Johannesburg ein Arbeitsvisum besorgt. An Ostern 1992 haben wir zu dritt eine Urlaubsreise dorthin gemacht. Und bingo – auch ich fand’s toll, wahnsinnig spannend. Knapp zwei Wochen lang sind wir rund 6.500 Kilometer mit dem Auto quer durchs Land gefahren. Wir wollten einfach alles sehen und uns ein Bild von Südafrika machen. Das war übrigens die Vorstellung von Urlaub, die mein Vater hatte: Maximal 48 Stunden an einem Ort zu sein und am besten alles zu sehen in der Zeit, was es zu sehen gibt. Danach stand fest: Das ziehen wir durch. Für meinen Vater war es auch kein so großes Ding, er ist in seinem Leben 28-mal umgezogen.

1992, ich war elf Jahre alt, haben meine Eltern in Deutschland die Zelte abgebrochen, und wir sind ausgewandert. Für ein Jahr auf Probe, das war der Plan. Im Bergischen Land war ich gerade aufs Gymnasium gewechselt, aber in der fünften Klasse nicht so happy, weil ich in der neuen Schule noch keine Freunde gefunden hatte und nur wenige aus der Grundschule kannte. Also fiel mir der Abschied noch während des Schuljahrs nicht allzu schwer.

Es war eine aufregende, spannende Zeit in Südafrika. Nelson Mandela war 1990 aus dem Gefängnis entlassen worden, wir erlebten das Ende der Apartheid, der staatlich festgelegten und organisierten Rassentrennung. 1994 fanden die ersten freien Wahlen statt.

Wir haben zuerst, etwa anderthalb Jahre, in Hout Bay gewohnt, einem Ortsteil von Kapstadt in der Provinz Westkap, etwa dreißig Autominuten von Kapstadts Innenstadt entfernt. Hout Bay, das einmal Hout-Bajken hieß, nämlich »kleine Holzbucht«, war im 17. Jahrhundert als Siedlung im Auftrag der Vereinigten Ostindischen Compagnie am Kap gegründet worden. Die Seefahrer machten hier auf ihrem Weg von Europa nach Indien Zwischenstation. Dann sind wir nach Camps Bay gezogen, was von Kapstadts Zentrum nur halb so weit entfernt ist. Anfangs sind wir einmal im Jahr nach Deutschland geflogen, danach immer weniger. Wir haben uns sofort willkommen gefühlt. Unser Nachbar, Nils Heckscher, der Sohn des TV-Moderators Dieter Thomas Heck, führte uns in die deutsche Community von Kapstadt ein. Etwa 30.000 Deutsche leben in dieser Stadt mit ihrem wunderbar milden Klima. Meine Eltern erzählen mir heute noch gern, wie ich damals am ersten Abend nach dem Umzug geweint und gejammert habe: »Ich verstehe die Leute nicht, diese Sprache werde ich nie lernen!«

Mein anfängliches Heimweh nach Deutschland ist schnell verflogen. Der Kontakt zu den alten Freunden war irgendwann einfach weg. In dem Alter lernt man ja auch schnell andere kennen. Und ich habe mich in Südafrika nie als Außenseiter gefühlt – im Gegenteil: Ich wurde schnell akzeptiert. Obwohl meine Mutter heute wie auch ich mit meiner Familie in Girona, Spanien, lebt, betrachtet sie Südafrika immer noch als ihre Heimat. Auch mich hat Kapstadt geprägt – im positiven Sinne. Das ganze Leben dort war aktiver als in Deutschland. Die Menschen haben mehr miteinander unternommen, alles hat sich draußen abgespielt.

Zuvor im Bergischen Land war ich eher ein Einzelgänger gewesen. Das hing sicher damit zusammen, dass ich nach dem Wechsel von der Grundschule aufs Gymnasium dort nur etwa sechs Monate zubrachte, ehe wir ausgewandert sind. Heute liebe ich es, mit Menschen zusammen zu sein und möglichst viele Leute um mich herum zu haben. In Kapstadt habe ich aber schnell Anschluss bekommen, neue Freunde gefunden. Vor allem in der Deutschen Schule, die ich besucht habe. Auch die Lehrer haben mich sofort herzlich aufgenommen. Und die Kinder hatten ja alle Ähnliches erlebt wie ich, weil ihre Eltern auch irgendwann nach Südafrika gezogen waren. Die Verschlossenheit, die ich aus der Provinz in Deutschland kannte, wo du Jahre brauchst, um deine Nachbarn etwas besser kennenzulernen, das gab es dort nicht. Und besonders gut war in der Schule, dass die Klassen viel kleiner waren als in Deutschland. Vielleicht waren die Lehrer auch deshalb wesentlich motivierter, was den Schülern zugutekam. Die Ausbildung war einfach besser. Mathe und Physik haben mir Spaß gemacht, beide Fächer fielen mir relativ leicht.

Mein Physiklehrer hieß Milan Dlabal, ein echt cooler Lehrer und cleverer Typ. Er kombinierte Sport und Physik, ließ uns im Freibad Salti machen, mal mit ausgestreckten Armen, dann mit eingerollten Armen. Danach haben wir die Unterschiede im Physikunterricht durchgenommen. Ein anderes Beispiel: Wir besuchten zusammen mit ihm einen Funpark außerhalb von Kapstadt und fuhren mit einer Achterbahn, einer ganz normalen mit offenen Wagen. Unter der Woche war hier so wenig los, dass wir die Anlage mehr oder weniger für uns hatten. Milan Dlabal hat uns in dieser Achterbahn dann überraschend die Frage gestellt: »Wo sind die Kräfte am extremsten? Wenn du vorne sitzt, in der Mitte oder hinten?« Ganz ehrlich, ich weiß heute nicht mehr, welche Antwort die richtige ist. Ich erinnere nur noch, dass mich dieser Lehrer so stark beeindruckt hatte, dass ich später, als ich etwas älter war, überlegte, eventuell Physik zu studieren. Es ist schon bemerkenswert, wie sehr Jugendliche sich in diesem Alter von Vorbildern beeinflussen lassen. Lehrer haben da eine große Verantwortung und können unglaublich viel bewirken.

Ein Jurastudium ist für mich auch mal eine Option gewesen. Das Debattieren, das Streiten, überhaupt Streitgespräche zu führen und für seine Meinung zu kämpfen – all das hat mir immer viel Spaß gemacht in den letzten Schuljahren. Doch so richtig war ich nie wirklich auf eine Karriere als Rechtsanwalt aus. Der Sport war letztlich dann doch wichtiger für mich. Und das begann schon, als wir gerade nach Kapstadt gezogen waren: Ich habe, wie vorher in Deutschland, nicht die allerbesten Noten bekommen. Mein Interesse galt eben mehr dem Sport. Ich war immer der Erste, der nach Ende der letzten Stunde seine Sachen zusammengepackt hat und zum Bus gerannt ist.

Du lernst als Teenager das am schnellsten, was Spaß macht und weiterbringt. Bei mir war es der Sport, und es waren Sprachen – sicher bedingt durch den Umzug in ein anderes Land. Anfangs, als wir gerade umgezogen waren, konnte ich zwar weder Englisch noch Afrikaans, aber das änderte sich schnell. Afrikaans war an der deutschen Schule ein Pflichtfach.

Und Englisch kam dann ganz natürlich hinzu, später auch Französisch. Die Grammatik dieser Sprachen beherrschte ich nicht wirklich gut, aber ich konnte mich schnell hineinhören in eine neue Sprache, ich habe sie intuitiv erlernt. Was letztlich zählt, ist die Verständigung im Alltag. Das Englische war mir jedenfalls bald so vertraut, dass es mir so leichtfiel wie meine Muttersprache. Und heute bin ich ja auch mit einer englischsprachigen Frau verheiratet.

Mit vierzehn beim größten Radrennen der Südhalbkugel

Sport, etwa Cricket, Basketball und Tennis, hatte in der Schule meiner neuen Heimat einen hohen Stellenwert. In den Pausen haben wir Cricket gespielt, selbst wenn es nur fünf Minuten waren. Hauptsache, wir haben uns bewegt, was für mich ja ganz wichtig war und bis heute ist. Ich wollte immer raus, immer etwas erleben und mich dabei bewegen. Das Schlimmste war für mich, in Kapstadt auf ein Weingut fahren zu müssen, um dort einen Nachmittag zu »entspannen«. Ich wollte mich austoben – nicht nur rumsitzen. Das war für mich Entspannung und machte mich glücklich.

Wie so viele in Kapstadt hatte mein Vater sich vom »Argus-Fieber« anstecken lassen und kam so zum Radfahren. Die Argus ist ein großes Jedermann-Radrennen über etwa 110 Kilometer rund um Kapstadt mit 30.000 bis 35.000 Teilnehmern. Heute heißt es übrigens Cape Town Cycle Tour und ist das größte der südlichen Hemisphäre. Mein Vater wurde also durch die Argus ein begeisterter Amateur-Rennradfahrer. Mit ihm habe ich als Dreizehn- und Vierzehnjähriger viele Ausfahrten gemacht. Es waren meine Anfänge im Ausdauersport. Wir haben richtig schöne Touren rund um Hout Bay unternommen, uns gegenseitig angefeuert: Am Ende dieser Touren, wenn wir so richtig schön erschöpft waren, sind wir meist auf der letzten Anhöhe vor unserem Zuhause – das waren ein paar Hundert Meter – um die Wette gesprintet. Das letzte Mal, als mich Dad besiegte, habe ich aus lauter Wut mein Fahrrad in den Nachbargarten geschleudert. Ich konnte eben schlecht verlieren. Aber solche Erlebnisse haben mich zu Leistungssteigerungen angestachelt.

Und 1995, ich war vierzehn, war es dann so weit: Wir sind beide die Argus mitgefahren. Für mich als Teenager war es ein überwältigendes Erlebnis und natürlich auch eine weitere Erfahrung, was Wettkämpfe betrifft. Ich hatte mein erstes Mountainbike bekommen, ein Geschenk meiner Eltern. Es hatte Straßenreifen. Wie immer war es auf der Strecke sehr windig, und mein Vater musste an den Hängen ziemlich leiden, so auch am letzten: dem Suikerbossie. Der kleine Anstieg, etwas über zwei Kilometer, war für mich damals wegen eines heftigen Adrenalinschubs, den ich vor lauter Begeisterung hatte, spielend leicht zu nehmen. Und so habe ich oben gewartet, was meine Kumpel so gar nicht verstanden. Aber das war der Deal mit meinem Vater gewesen – wir fahren das Rennen zusammen. Auch wenn wir unser Ziel von vier Stunden knapp verpasst haben, es ist eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen. Und es ist zugleich mein erstes sportliches Großevent gewesen.

Ich war in einem wunderbaren Land angekommen, in dem das Klima geradezu perfekt für Menschen wie mich war, die sich nicht nur gern bewegen, sondern Bewegung unbedingt brauchen, um sich wohlzufühlen.

»Du musst richtig schwimmen lernen!«

Zu den vielen Sportarten, die wir in Kapstadt ausüben konnten, gehörte natürlich auch der Wassersport und vor allem das Surfen. Eines Tages, ich war wohl fünfzehn, hat mich ein Kumpel erstmals zum Surfen mitgenommen. Und das ist vor Kapstadt nicht ungefährlich: Am Kap trifft die eiskalte Strömung aus dem Südatlantik auf den warmen Strom aus dem Indischen Ozean. Schließlich liegt die Stadt zwischen zwei Weltmeeren. Das Zusammentreffen dieser Gewässer führt zu starken Strömungen und ungewöhnlich hohen Wellen. Jeder hat vom berüchtigten Kap der Guten Hoffnung gehört, an dem schon viele Seefahrer gescheitert sind. Touristen wundern sich immer, wie kalt das Wasser am Kap ist. Die Strände sind bei schönem Wetter voll, aber nur wenige wagen sich ins höchstens 16 Grad kalte Wasser.

Ich war jung und unerschrocken, und ich lernte schnell, halbwegs passabel zu surfen. Was ich aber nicht gut konnte, war richtig schwimmen. Ziemlich leichtsinnig, wenn ich das heute bedenke, aber gut, damals habe ich gemacht, was Spaß macht, und nicht weiter drüber nachgedacht. Anfangs bin ich mit meinem Kumpel ein bisschen in den Wellen gecruist. Ich konnte das Brett ja mit der Verbindungsschnur immer wieder an mich heranziehen und mich dann draufwerfen. Als ich besser und besser wurde, habe ich mich in die größeren Wellen gewagt. Allerdings war dann natürlich auch die Strömung stärker. Ich konnte mich dann nur mit Brett über Wasser halten – als wagemutiger So-lala-Schwimmer. Meine Eltern hatten Angst um mich. Und lässig, wie man als Teenager eben sein will, habe ich gesagt: »Macht euch keine Sorgen, ich bin ein Soulsurfer!« Spaß war mein Antrieb, nicht der Nervenkitzel, und da ich zu schlecht war, um konkurrenzfähig zu sein, konnte ich Sport zum ersten Mal nur des Spaßes halber machen.

Meine Mutter dagegen hat es nicht mehr ausgehalten vor Angst. Also hat Mum beim Training-Center angerufen und sich erkundigt, wie gefährlich das mit den Wellen wirklich ist. Völlig klar. Ihr Sohn war damals fünfzehn Jahre alt und konnte nicht gut schwimmen. Es hieß: »Jetzt musst du es lernen!« Sie hat mich im Schwimmverein angemeldet. Und erstmals im Leben habe ich professionellen Schwimmunterricht bekommen. Daraus wurde dann schnell ein richtiges Training, mein erstes systematisches Training überhaupt.

Krasser Drill mit Quälix

Der richtige Kick vom reinen Schwimmtraining zum richtigen Wettkampfsport fehlte mir aber noch. Als ich fünfzehn war, sollte sich das ändern. Eine richtig harte Sau – sorry! – wurde für mich zum Glücksfall: mein Trainer im Schwimmverein, Karoly von Törös. 1942 in Ungarn geboren, war er selbst Brustschwimmer und Wasserballer in den Sechziger- und Siebzigerjahren. Karoly war der Quälix, der Felix Magath unter den Schwimmtrainern, und im wahrsten Sinne des Wortes »mit allen Wassern gewaschen«. Seine Kommandos und sein Training überhaupt waren schon extrem. Manche Trainingseinheiten hatten es in sich. Beim Rückenschwimmen zum Beispiel mussten wir vom Startblock weg den Körper über Nylonseile rücklings wuchten, die quer über das Becken gespannt waren. Wenn du da ein paarmal hängen geblieben bist, hast du ausgesehen wie jemand, der ausgepeitscht wurde.

Das Training war teilweise so hart, dass Leute im Wasser ohnmächtig geworden sind. Karoly hat keine Rücksicht auf »Orthopädie« genommen. Eine Schmetterlingsserie von eineinhalb bis zweieinhalb Kilometern mit Paddels zu schwimmen ist wirklich grenzwertig, weil dabei die Schulterbelastung sehr hoch und die Atmung eingeschränkt ist. Nach den Trainingseinheiten gab es Dehnübungen, zum Teil brachial ausgeführt. Wir mussten uns die Schultern mit einem Gummiseil dehnen, das etwa eineinhalb Zentimeter dick war. Ich dachte, mir reißt die Muskulatur ab. Das hatte was von chinesischem oder russischem Staatszirkus.

Trotz all dieser irrsinnigen Anstrengungen und Schmerzen hat es mich unablässig gereizt, dabei zu sein. Von Karoly haben wir Härte gelernt – in jeder Beziehung. Im Freibad zum Beispiel mussten wir bei 18 bis 19 Grad Wassertemperatur ins Becken, und nach dem Training gab es keine Dusche mit warmem Wasser. Die älteren Jungs hatten schon mal Schnaps zum Aufwärmen dabei. Natürlich mussten sie aufpassen, sich nicht erwischen zu lassen von Karoly. Und jeden Morgen fand ein öffentliches Wiegen statt. Die Werte wurden in eine Tabelle eingetragen, die jeder im Schwimmbad einsehen konnte, was den Druck natürlich erhöht hat. Wer über seinem Idealgewicht lag, bekam Ärger. Karoly konnte unheimlich aufbrausend sein. So jemanden kannst du natürlich nicht auf jeden loslassen, das kann auch mal richtig nach hinten losgehen – gerade bei Mädchen mit ihrem geringen Körpergewicht kann so eine Methode kontraproduktiv sein. Andererseits haben es Mädchen aus dieser Schwimmgruppe auch wirklich geschafft, so etwa Sarah Poewe. In Kapstadt geboren, startete sie später für Deutschland, holte 2003 im Schwimmen Gold bei Europameisterschaften sowie Bronze in Athen bei den Olympischen Spielen 2004. Auch Sarah besuchte die Deutsche Schule in Kapstadt.

Für mich war das Training mit Karoly ideal, so hart, wie es war, ohne dass mir das damals so bewusst war: Mein Ehrgeiz und Karolys Methode, halb genial, halb »wahnsinnig«, passten gut zusammen. Bei ihm konnte ich mich voll und ganz austoben, mich physisch richtig ausprobieren, meine Grenzen testen. Das machen ja Jungs in diesem Alter sehr gern. Außerdem hat er mir die richtige Arbeitsmoral vermittelt. Dass du mit Fleiß sehr, sehr weit kommen kannst, dass du aus dem Nichts heraus etwas werden kannst, den Glauben hat er mir überzeugend vermittelt. Karoly hat mich geprägt, mir alles gegeben, was ich für den Weg vom Breitensport zum ernsthaften Leistungssport gebraucht habe.

Meine heutige Kompromisslosigkeit und mein Grundverständnis von Sport, dass du kämpfen musst, um etwas zu erreichen – das habe ich von ihm gelernt. Und natürlich leiden zu können, Schmerzen aushalten zu können. Wenn bestimmte Übungen anstehen, ist es völlig egal, ob dir das gefällt oder nicht. Du musst da durch! Das hat mir später als Ironman, wenn ich Wettkämpfe über die Langstrecke von acht Stunden bestritten habe, sehr geholfen.

Karoly hatte noch eine ganz andere, sehr menschliche Seite, die mir als Teenager stark imponierte: Er war ein Womanizer, ein absoluter Frauenheld. Wenn er morgens zum Schwimmtraining kam, konnten wir sofort ablesen, wie der Abend zuvor gelaufen war. Dieser elegante Mann konnte auch sehr feinfühlig sein. Gut fand ich auch, dass er sein Herz stets auf der Zunge trug und wichtige Dinge immer direkt angesprochen hat, er war offen, und er hat sich einen Dreck darum geschert, was die Leute von ihm, seinen Aussagen und seinem Training gehalten haben. Dieses Selbstbewusstsein und diese Unabhängigkeit haben mich fasziniert.

Drei Jahre, 1997 bis 1999, habe ich bei Karoly trainiert. Meine Eltern haben mich tagtäglich die etwa 30 Kilometer one way mit dem Auto von unserem Wohnort Camps Bay nach Newlands hin- und zurückgebracht.

Meine Trainingstage waren hart: Um Viertel nach fünf klingelte der Wecker, eine Viertelstunde später sind wir los, weil um sechs Uhr – vor der Schule – das Training begann. An manchen Tagen haben wir zweimal trainiert, noch mal abends um sieben, das summierte sich dann auch mal auf über 240 Kilometer pro Tag Fahrerei für meine Eltern, nur damit ich trainieren konnte. Was für ein Aufwand!

Im Abiturjahr wurde mir das auch alles zu viel. Ich hatte einfach nicht mehr den Biss, mit dem Schwimmen weiter- zumachen, zumal die Erfolge ausblieben. Geduld war noch nie meine Stärke. Und als Teenager in dem Alter hast du ja auch noch andere Interessen. Ich habe dann eine Zeit lang im Fitnesscenter trainiert, um meine Muskulatur weiter aufzubauen, um einen beach body zu bekommen. Ganz typisch war, dass ich obenherum die ersehnten Muckis bekam, aber unten richtige Spargelbeine hatte.

In der Zeit habe ich viel und lange mit meinem besten Kumpel Max gefeiert und ansonsten mit den lifesavern aus Clifton. Aber wir gingen nicht zu den üblichen Partys. Für die harten Partys war ich schlichtweg zu müde nach den vielen sportlichen Aktivitäten des Tages – Surfen, Schwimmen im Meer, Kanufahren, Laufen, Krafttraining oder Pumpen, wie wir im Sportjargon sagen – Hauptsache, was machen. Ich hatte ja immer den Drang nach Action.

Auch ohne Partybesuche habe ich Mädchen kennengelernt. Das erste Mal so richtig verliebt war ich mit 18. Sie hieß Elena, kam aus Deutschland und war als Austauschschülerin zum Englischlernen für ein paar Monate in Kapstadt. Ich war so verliebt, dass es außer ihr und dem Sport nichts gab – definitiv nichts! Diese fünf Monate im siebten Himmel waren zugleich meine längste Beziehung, bevor ich Emma kennenlernte. In dieser Zeit des ersten Verliebtseins damals habe ich meine Unabhängigkeit so sehr aufgegeben, dass ich von da an wohl immer ein bisschen Panik hatte. Ich dachte, dass das in jeder Beziehung so sei. Deshalb habe ich, spätestens als eine neue Zahnbürste in meinem Bad stand, das Weite gesucht und bin im wahrsten Sinne des Wortes geflüchtet.