15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Riva

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

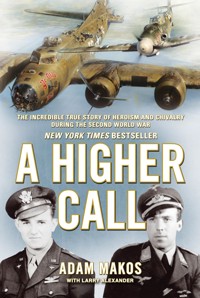

Sie sind erbitterte Feinde, als sie am 20. Dezember 1943 in über acht Kilometern Höhe aufeinandertreffen: der Amerikaner Charlie Brown in seinem vom Flakfeuer schwer beschädigten B-17-Bomber und der deutsche Jagdflieger Franz Stigler, der den gegnerischen Piloten einfach nur vom Himmel holen müsste, – doch er tut es nicht. Stattdessen gibt Stigler dem Bomber Geleit über die deutsche Flugabwehr hinweg bis auf die Nordsee hinaus und rettet Brown und seiner gesamten Besatzung das Leben. Die Geschichte der beiden Fliegerasse ist Legende. Und sie ist wahr. Der Historiker und Journalist Adam Makos hat sich, unterstützt von Starautor Larry Alexander, jahrelang bis ins kleinste Detail mit den Ereignissen beschäftigt und die Beteiligten getroffen. Eine höhere Pflicht ist kein Buch über einen kurzen Augenblick des Mitleids, sondern ein Buch darüber, was es bedeutet, in einem Krieg Pilot zu sein, und was für einer Pflichtverletzung es gleichkam, so zu handeln, wie es Franz Stigler richtig erschien. Es ist ein Buch auch über die Freundschaft, die Charlie Brown und Franz Stigler seit ihrem Wiedersehen 1990 verband – bis zu ihrem Tod 2008. Die wunderbare Geschichte eines deutschen Helden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 641

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-

bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen

Wichtiger Hinweis: Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

7. Auflage 2024

© 2014 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Copyright der Originalausgabe © 2012 by Adam Makos

Die englische Originalausgabe erschien 2013 bei The Berkley Publishing Group, New York, unter dem Titel A Higher call.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with The Berkley Publishing Group,a member of Penguin Group (USA) LLC, A Penguin Random House Company.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Übersetzung: Helmut Reuter, Rechtmehring

Redaktion: Wolfgang Gartmann, München

Umschlaggestaltung: Bryan Makos (Valor Studios Inc.); bearbeitet von Pamela Machleidt, München

Umschlagabbildungen: Foto/Franz Stigler: mit freundlicher Genehmigung von Franz Stigler|Foto/Charlie Brown: mit freundlicher Genehmigung von Charlie Brown|Gemälde/A Higher call: © Valor Studios und John D. Shaw, 2009|Charlie Browns Crew auf der Buchrückseite: Charlie Brown’s Collection.

E-Book-Umsetzung: Georg Stadler, München

ISBN Print: 978-3-7423-0197-0

ISBN E-Book (PDF): 978-3-86413-531-6

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86413-532-3

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.rivaverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unterwww.m-vg.de

Auf einem Friedhof in Garmisch steht vor dem Hintergrund der Berge ein Grabstein. Auf dem Stein ist eine runde Porzellanplakette mit einem Foto angebracht; es zeigt einen Bauernjungen, der eine Kuh umarmt. Dieser Junge kam als Soldat im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Dieses Buch ist ihm und all den jungen Männern gewidmet, die dem Ruf ihres Landes gefolgt sind, auch wenn sie den Krieg nie gewollt hatten.

Einführung

Am 20. Dezember 1943, mitten im Zweiten Weltkrieg, einer Zeit voller Schmerz, Tod und Trauer, kam es am Himmel über Norddeutschland zu einem Akt des Friedens und des Edelmuts. Eine amerikanische Bomberbesatzung kämpfte sich nach der Bombardierung von Zielen in Deutschland in ihrem übel zugerichteten Bomber des Typs B-17 heimwärts. Ihnen begegnete ein deutscher Jagdpilot in seiner Me-109. Sie waren Feinde; sie alle waren darauf gedrillt, sich gegenseitig abzuschießen. Doch was sich an jenem Tag zwischen dem Jagdpiloten und der Bomberbesatzung abspielte und wie die Geschichte Jahrzehnte später ausging, übersteigt beinahe die Vorstellungskraft. So etwas war nie zuvor geschehen und ist seither nicht wieder vorgekommen. Was sich hier ereignete, dürfte zu den bemerkenswertesten Storys der Kriegsgeschichte gehören.

Dabei wollte ich diese Geschichte, wie bemerkenswert sie auch sein mag, eigentlich nie erzählen.

Als Kind habe ich die Erzählungen meiner Großväter vom Zweiten Weltkrieg geliebt. Einer war Crewmitglied von Bombern des Typs B-17, der andere Marinesoldat gewesen. Mit meinem jüngeren Bruder und mir bastelten sie Modellflugzeuge, die ausnahmslos zu Bruch gingen. Sie nahmen uns mit zu Luftschauen und weckten in uns das Interesse für diese ihre Zeit, die nur Schwarz und Weiß kannte. Ich war fasziniert, las jedes Buch über den Zweiten Weltkrieg, das ich in die Hand bekam. Ich wusste, dass die Leute der »Great Generation« die Guten waren, Ritter, die auf einem weltweiten Kreuzzug das Böse vernichteten. Ihre Feinde waren die schwarzen Ritter, die Deutschen und Japaner. Diese waren durch und durch böse und rettungslos verloren. Angesichts der Tatsache, dass es sich um einen vielschichtigen Krieg handelte, war das natürlich eine sehr schlichte Einstellung.

An einem Regentag änderte sich mein Leben ein wenig. Ich war fünfzehn und lebte im ländlichen Pennsylvania. Wir – mein bester Freund, meine Geschwister und ich – langweilten uns, und so beschlossen wir, Journalisten zu werden. An diesem Tag begannen wir, auf dem Computer meiner Eltern Texte für eine Zeitschrift zu verfassen, die wir herausgeben wollten; wir schrieben über das, was uns am meisten interessierte – die Luftfahrt im Zweiten Weltkrieg. Wir druckten unsere Texte auf einem Tintenstrahldrucker aus. Die Zeitung umfasste drei Seiten und erreichte ein Dutzend Leser.

Ein Jahr darauf veränderte sich mein Leben ziemlich stark. Es war der Sommer nach meinem Jahr als Erstsemester in der Highschool, als meine Banknachbarin, viele Klassenkameraden und meine Lehrerin ums Leben kamen. Eine große Tragödie – bekannt geworden unter der Bezeichnung »TWA-Flug 800« – traf unser kleines Städtchen Montoursville. Sechzehn meiner Schulkameraden und meine Lieblingslehrerin reisten an Bord einer Boeing 747 nach Frankreich. Alle waren Mitglieder des Französischen Clubs unserer Schule gewesen. Ihr Flugzeug explodierte vor der Küste von Long Island in der Luft.

Ursprünglich hatte ich dabei sein wollen. Ich hatte mich für die Reise angemeldet, stand aber vor einer schwierigen Entscheidung. Meine Mutter hatte in ihrem Teilzeitjob so viele Produkte von Pampered Chef (einem Direktvertrieb für Küchenbedarf) verkauft, dass ihr ein Urlaub mit Familie in Disney World zustand. Diese erfreuliche Angelegenheit hatte nur einen Haken: Der Disney-Ausflug fand in der gleichen Woche statt wie die Schulreise nach Frankreich. Ich entschied mich für Disney mit der Familie. Ich war in Disney World, als auf dem Flur vor unserem Hotelzimmer die Zeitung USA Today mit der Nachricht von dem Absturz mit 230 Toten lag, die auch den Hinweis auf einen kleinen betroffenen Ort in Pennsylvania brachte. Als ich nach Hause zurückkehrte, war der Anrufbeantworter meiner Eltern voll mit Beileidsbekundungen. Bei der hastigen Ermittlung derer, die mit dem Französischen Club verreist waren, hatte jemand die Liste der ursprünglich für die Frankreichreise angemeldeten Schüler veröffentlicht, und auf der stand auch mein Name.

Die Beisetzungen waren sehr traurig. Bei Schulbeginn fehlte meine Nachbarin Monica an der Bushaltestelle. Jessica war immer vor uns in den Bus gestiegen, doch sie war von uns gegangen. Claire, meine beste Freundin von allen, saß im Klassenzimmer nicht mehr neben mir. Und Mrs Dickey unterrichtete nicht mehr. Sie war eine großartige Lady gewesen. Als wir uns für den Unterricht französische Namen aussuchten, hatte ich mich für »Fabio« entschieden. Dabei war das noch nicht mal ein französischer Name. Aber er war lustig, und Mrs Dickey erlaubte mir, ihn zu behalten. Das meine ich mit großartiger Lady.

TWA-Flug 800 lehrte mich, dass das Leben zerbrechlich und deshalb kostbar ist. Ich kann nicht sagen, dass ich eines Tages aufwachte und anfing, leidenschaftlich zu leben und schneller zu arbeiten, um in der Welt etwas zu bewirken. So etwas geschieht nie in einem einzigen Augenblick. Aber im Rückblick sehe ich, dass es sich allmählich ergab. Am Ende der Highschool hatten meine Geschwister, mein Freund und ich unseren von Hand gehefteten Rundbrief in eine sauber gebundene Zeitschrift verwandelt, die in 7000 Exemplaren kursierte. Während unsere Freunde Football spielten und auf Partys waren, machten wir uns auf und interviewten Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Auf dem College führten wir die Zeitschrift weiter, und weil wir an den Wochenenden auf Flugschauen, in Museen und auf Versammlungen Veteranen trafen, verpassten wir all die griechischen Partys und was Kids auf dem College sonst noch so alles machen. Wir befragten Jagdpiloten, Bombenschützen, Nachschubsoldaten und jeden, der geflogen war. Auf dem Titel unserer Zeitschrift war unsere Mission zu lesen: »Zum Gedenken an die Opfer, die Amerikas Veteranen gebracht haben«.

Allmählich wurde man auf unsere kleine Zeitschrift aufmerksam. Tom Brokaw, bekannt geworden als Autor von The Greatest Generation, schrieb uns, wir würden gute Arbeit leisten. Tom Hanks traf uns bei der Einweihung der Gedenkstätte für die Soldaten des Zweiten Weltkriegs in Washington und ermutigte uns, damit weiterzumachen. Harrison Ford trafen wir bei der AirVenture-Flugschau in Oshkosh, Wisconsin. Er las unsere Zeitschrift an Ort und Stelle und fand sie gut. Das galt auch für James Cameron, den Regisseur des Films Titanic, mit dem wir in New York sprachen.

Nach dem College arbeiteten wir in Vollzeit für unser Magazin. Wir arbeiteten schneller und intensiver, weil wir wussten, dass die Veteranen des Zweiten Weltkriegs allmählich wegstarben. Als Herausgeber der Zeitschrift achtete ich auf die Einhaltung unserer drei journalistischen Regeln: Fakten richtig ermitteln, Geschichten erzählen, die unser Militär in gutem Licht zeigen, und den Feind ignorieren – diese Leute ehren wir nicht. Im Hinblick auf die letzte Regel hatten wir nie ein Problem damit, die japanischen Veteranen zu ignorieren – nach unserer Kenntnis gab es in Amerika keine. Mit deutschen Veteranen war das anders – wir trafen mehrmals auf einige von ihnen.

Bei einer Flugschau in Genesco, New York, führte der ehemalige deutsche Kampfpilot Oscar Boesch der Zuschauermenge sein Segelflugzeug vor. Mit seinen 77 Jahren zeigte er tolle Flugmanöver. Aber sprach ich ihn jemals an, wenn er allein neben seinem Flugzeug stand? Das kam nicht infrage. In Doylestone, Pennsylvania, traf ich Dr. Kurt Fox, einen ehemaligen deutschen Jetpiloten, anlässlich der Enthüllung eines restaurierten deutschen Düsenflugzeugs in einem Museum. Interessierte es mich, was er gesehen oder gemacht hatte? Absolut nicht.

Über Deutsche wie diese las ich in meinen Büchern; ich sah sie in Filmen, und das reichte mir. Ich war einer Meinung mit Indiana Jones, wenn er sagte: »Nazis. Ich hasse diese Kerle.« Für mich waren alle Deutschen Nazis. Sie waren brutale Zombies, die in Scharen aufmarschiert waren, um Hitler in Nürnberg zu huldigen. Sie hatten Konzentrationslager betrieben. Sie hatten Hitler verehrt. Schlimmer noch – sie hatten versucht, meine Freunde zu töten, die inzwischen achtzigjährigen Veteranen, die zu meinen Helden geworden waren.

Doch allmählich kamen mir Zweifel. Mir fiel auf, dass die alternden amerikanischen Piloten des Zweiten Weltkriegs mit einer merkwürdigen Art von Respekt über ihre Gegner, die alten deutschen Piloten, sprachen. Sie redeten von der Tapferkeit, dem Anstand und jenem Ehrenkodex der deutschen Piloten, den diese angeblich mit ihnen gemeinsam hatten. Manche amerikanischen Piloten kehrten sogar nach Deutschland zurück – an die Orte, wo man sie abgeschossen hatte –, um ihre ehemaligen Feinde zu treffen und ihnen die Hand zu reichen.

Machst du Scherze?, dachte ich. Sie wollten dich töten! Sie haben deine Freunde umgebracht. Man sollte annehmen, dass du das nie vergisst. Doch die Veteranen, die gegen die Deutschen geflogen waren, sahen das anders. In dieser Hinsicht hielt ich die »Great Generation« ausnahmsweise für verrückt.

Es war noch kein ganzes Jahr seit meinem Collegeabschluss vergangen, als ich den früheren amerikanischen Bomberpiloten Charlie Brown anrief. Ich hatte von ihm gehört und ihm ein Exemplar unserer Zeitschrift sowie einen Brief geschickt und gefragt, ob ich ihn interviewen könne. Gerüchten zufolge war Charlies Bomber völlig zerschossen worden, und obwohl es mir zunächst nicht gelang, alles richtig zu erfassen, nahm die Geschichte an dieser Stelle eine aberwitzige Wendung. Angeblich hatte er eine ungewöhnliche Verbindung zu einem deutschen Piloten namens Franz Stigler, den er als seinen »älteren Bruder« bezeichnete.

Charlie war mit einem Interview einverstanden, dann hatte er eine gewaltige Überraschung für mich. Charlie fragte: »Willst du wirklich in voller Länge hören, was mit mir und meiner Crew geschehen ist?«

»Na klar«, erwiderte ich.

»Dann solltest du nicht zuerst mit mir reden«, erklärte Charlie.

»Tatsächlich?«

»Wenn du wirklich die ganze Story erfahren willst, musst du zuerst etwas über Franz Stigler* wissen«, sagte Charlie. »Er lebt noch. Du solltest herausfinden, wie er erzogen wurde und wie er zu dem Mann geworden ist, der er war, als wir über Europa aufeinandertrafen. Am besten besuchst du ihn selbst. Er und seine Frau leben droben in Vancouver in Kanada. Wenn du seine Geschichte gehört hast, besuchst du mich, und ich erzähle dir meine.«

Ich versuchte mich herauszureden und Charlie zu sagen, ich hätte wenig Interesse an der Sicht eines deutschen Kampfpiloten, als er etwas sagte, was mich zum Schweigen brachte.

»In dieser Geschichte«, erklärte Charlie, »bin ich nur eine Nebenfigur – Franz Stigler ist der wahre Held.«

Als ich im Februar 2004 mein Ticket nach Vancouver buchte, musste ich den jungen Partnern meiner Zeitschrift erklären, warum ich 600 Dollar unserer begrenzten Mittel ausgab, um quer über den Kontinent zu fliegen und gegen meine eigene Regel zu verstoßen. Ich war dabei, einen – nach eigener Aussage – »Nazipiloten« zu interviewen. Ich war 23 Jahre alt. Ich flog nach Vancouver und nahm ein Taxi, das mich in die Stadt brachte. Es regnete und war dunkel. Am nächsten Morgen verließ ich mein Hotel, um mich mit Franz Stigler zu treffen.

Noch immer war mir nicht der Gedanke gekommen, dass Charlie Brown mich in eine der großartigsten Storys der Militärgeschichte gestoßen hatte.

Am Ende unterhielt ich mich eine ganze Woche lang mit Franz Stigler. Er war freundlich und anständig. Ich gab zu, ihn für einen »Nazi« gehalten zu haben, bevor ich ihn traf. Er erklärte mir, was ein echter Nazi war – jemand, der sich dazu entschieden hatte, ein Nazi zu sein. Wie bei den politischen Parteien in Amerika hatte man auch in Deutschland die Wahl gehabt, sich ihr anzuschließen oder nicht. Franz war nie Parteimitglied geworden. Seine Eltern hatten gegen die Nazis gestimmt, ehe diese alle anderen politischen Parteien verboten. Und ich hatte geglaubt, das liege allen Deutschen im Blut. Nie wieder nannte ich Franz einen Nazi.

Nach meiner Woche bei Franz flog ich nach Miami und verbrachte eine weitere Woche mit Charlie. Wir hatten eine schöne Zeit; abends nach den Interviews tranken wir Scotch. Die Story von Charlie und Franz veröffentlichten wir in unserer Zeitschrift. Unseren Lesern gefiel sie. Also brachten wir in der nächsten Ausgabe eine Fortsetzung. Doch das reichte nicht. Unsere Leser wollten mehr. Daher fragte ich Charlie und Franz, ob sie mir erlaubten, ihre Geschichte als Buch zu veröffentlichen – die Erzählung von zwei Feinden. Sie waren einverstanden.

Damals hatten wir keine Ahnung, dass es acht Jahre dauern sollte, dieses Buch zu verfassen.

Was Sie auf den folgenden Seiten lesen können, stützt sich auf vier Jahre Interviews mit Charlie und Franz und auf vier Jahre mit Recherchen – mit Unterbrechungen. Diese Unterbrechungen hatten auch mit Valor Studios zu tun – aus unserem einst winzigen Rundbrief war mittlerweile dieser Verlag für Militärthemen geworden. Ich befragte Franz und Charlie bei ihnen zu Hause, bei Flugschauen, telefonisch und per Post.

Beide waren stets liebenswürdig und geduldig. Ich an ihrer Stelle hätte mich vor die Tür gesetzt und erklärt: »Das reicht jetzt.« Doch Charlie und Franz erzählten immer weiter und erinnerten sich an Dinge, die sie zum Lachen und zum Weinen brachten. Ich muss betonen, dass ich diese Geschichte lediglich zusammengestellt habe. Sie haben sie gelebt. Im Lauf der Storys, die sie mir erzählten, erlebten sie aufs Neue eine schmerzliche Zeit ihres Lebens – den Zweiten Weltkrieg –, weil ihnen bewusst war, dass Sie eines Tages dieses Buch lesen würden, auch wenn sie selbst nicht mehr da sein sollten, um das fertige Werk zu lesen. Dieses Buch ist ihr Geschenk an uns.

Zusätzlich zu der Basis aus Interviews mit Charlie und Franz fanden Dutzende weiterer Veteranen des Zweiten Weltkriegs Zeit, mit mir und meinen Mitarbeitern zu reden – angefangen bei »Doc«, dem Navigator von Charlies Bomber, bis hin zu einem damals vierzehnjährigen deutschen Flakhelfer namens Otto. Dreimal führten mich meine Recherchen nach Europa, wo ein großer Teil der Geschichte spielt. Mit achtzigjährigen B-17-Piloten besuchte ich Bomberbasen in England, und ich buddelte im Monte Erice in Sizilien auf der Suche nach einer Höhle, die einst als Hauptquartier gedient hatte. Ich folgte Historikern im Umkreis von Kriegsflugplätzen und in staubige Bunker in Deutschland und Österreich. Die Archivare des deutschen Bundesarchivs, der Nationalen Archive von England und die U.S. Air Force Historical Research Agency unterstützten mich beim Aufspüren seltener Dokumente.

Auch aus meinen Abenteuern mit der Zeitschrift habe ich Stoff bezogen. Die Air Force erlaubte mir, zusammen mit einem Ausbilder als Piloten in einem Kampfjet zu fliegen, um etwas über die Taktik des Luftkampfs zu erfahren. Ich flog einen restaurierten B-17-Bomber, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie er bei einer Wende reagiert, und flog auch in einer B-24 mit. Im September 2008 kam ich im Cockpit eines C-17-Transporters nach Bagdad. Von dort reiste ich ins Camp Anaconda weiter, um die Hitze der Wüste zu spüren und einen Einblick in das Leben der Soldaten zu gewinnen, die ich auf Patrouillen begleitete. Ich war der Meinung, es sei unmöglich, über den Krieg zu schreiben, ohne je Kanonendonner gehört zu haben.

Und so kam es zu dem Buch, das ich mit meinen früheren Vorurteilen nie geschrieben hätte. Als ich das erste Mal Charlie Brown, den Bomberpiloten aus dem Zweiten Weltkrieg, anrief, wollte ich nichts weiter als dreißig Minuten seiner Zeit. Ich fand jedoch eine tolle Geschichte, die jede Minute dieser acht Jahre wert ist. Die Story enthält eine Menge Fragen über Kriegerstolz und die Person, die wir Feind nennen. Doch vor allem wirft sie die Frage auf, was das Gute ist.

Kann man auf beiden Seiten eines schlimmen Krieges gute Männer finden?

Adam Makos

Denver, Colorado

September 2012

1

Ein Fremder im eigenen Land

März 1946, Straubing, Deutschland

Franz Stigler, die Hände tief in den Taschen seines langen, zerlumpten Wollmantels vergraben, schlurfte durch die Straßen der kleinen, ausgebombten Stadt. Die kalte Luft ließ seinen Atem in der frühen Morgensonne kondensieren. Er ging mit kurzen, schnellen Schritten; um sich gegen den Wind warm zu halten, legte er seine Arme um die Schultern.

Franz war dreißig Jahre alt, sah aber älter aus. Er hatte Gewicht verloren, was seine kräftige Kinnpartie ausgezehrt erscheinen ließ, und seine ausgeprägte Adlernase schien in der eisigen Luft noch stärker hervorzutreten. Die dunklen Augen zeigten Spuren von Erschöpfung, aber auch noch einen optimistischen Glanz. Ein Jahr nach Kriegsende hatte sich die Wirtschaft in Deutschland noch nicht vom Zusammenbruch erholt. Franz suchte verzweifelt nach Arbeit. In einem zerstörten Land, das dringend wiederaufgebaut werden musste, war die Ziegelherstellung zur Hauptindustrie Straubings geworden. Heute, so hatte er gehört, würde die Ziegelfabrik Tagelöhner einstellen.

Während Franz über den lang gestreckten Stadtplatz, den Ludwigsplatz, hastete, klapperten seine schwarzen Lederstiefel über die überfrorenen Pflastersteine. Der Platz öffnete sich nach Osten und wurde von der Morgensonne beschienen. In seiner Mitte lag das Rathaus, ein schmuckes grünes Gebäude mit einem weißen Glockenturm. Die hohen Rathausfenster und die aus Stein gehauenen Putten schimmerten im Licht. Rund um Franz lagen Gruppen anderer Gebäude im Schatten, verlassen und ohne Dach, die Fensterrahmen von Bomben und Bränden versengt.

Einst war Straubing eine Märchenstadt in Bayern gewesen, in einer katholischen Gegend im Süden Deutschlands, deren Bewohner ihr Bier und jeden Vorwand für ein Fest liebten. Die Stadt hatte eine bunte Fülle von Häusern mit roten Dächern besessen, dazu Bürogebäude mit grünen byzantinischen Kuppeln und Kirchen mit gotischen Türmen. Am 18. April 1945 waren dann die amerikanischen Bomber gekommen – von den Deutschen wurden die Flugzeuge »Viermotorige« genannt. Bei der Bombardierung der Bahnanlagen des Ortes hatten die Bomber ein Drittel der Stadt zerstört. Drei Wochen darauf kapitulierte Deutschland, aber da hatten die Dächer der Stadt schon viel von ihrer Farbe verloren.

Die Glocke schlug, und ihr Echo hallte über den Platz – acht Uhr morgens. Über den Platz vor dem Rathaus, wo amerikanische GIs Lebensmittelmarken ausgaben, zog sich eine Reihe deutscher Zivilisten. Die meisten warteten schweigend auf ihre Marken. Einige diskutierten. Zehn Jahre zuvor hatte Hitler versprochen, für das deutsche Volk zu sorgen, ihm Nahrung, ein Dach über dem Kopf und Sicherheit zu geben. Gebracht hatte er ihm jedoch die Zerstörung. Nun sorgten stattdessen die westlichen Alliierten – Amerikaner, Briten und Franzosen – für die deutsche Bevölkerung. Die Alliierten bezeichneten ihre Bemühungen als »Wiederaufbau Deutschlands«. Dieser Wiederaufbau war vor allem eine humanitäre Angelegenheit, diente aber auch strategischen Zwecken. Die westlichen Alliierten brauchten Deutschland im Kalten Krieg als Frontstaat gegen die Sowjetunion. Also beschlossen die Amerikaner, die Süddeutschland einschließlich Bayern besetzt hatten, das zu reparieren, was zerstört war – sowohl im eigenen als auch im Interesse Deutschlands.

Statt außen um die Reihe der düsteren Gestalten herumzugehen, drängte Franz sich zwischen ihnen hindurch. Einige beschimpften ihn, weil sie glaubten, er wolle sich vordrängen. Franz bahnte sich weiter seinen Weg durch die Menge. Er bemerkte, dass die Augen der Leute auf seine Stiefel gerichtet waren.

Seine Jacke hatte Mottenlöcher – es war die seines Vaters. Seine grünen Kniebundhosen trugen Flicken an den Knien. Aber seine Stiefel waren ungewöhnlich. Sie bedeckten seine Waden, und oben sah gelbe Schafwolle heraus. Auf der Innenseite verlief ein silberner Reißverschluss, und vor dem Knöchel spannte sich ein Riemen mit Schnalle.

Diese Stiefel waren das Kennzeichen eines Piloten. Ein Jahr zuvor hatte Franz sie noch voller Stolz in der dünnen Luft zehn Kilometer über dem Boden getragen. Dort flog er ein Jagdflugzeug des Typs Messerschmitt 109 mit einer starken Maschine von Daimler-Benz. Wo andere Männer in den Krieg marschierten, flog er mit über 600 km/h. Franz hatte drei Staffeln von Piloten – etwa 40 Mann – gegen Formationen von tausend amerikanischen Bombern geführt, die sich über hundertsechzig Kilometer hinzogen. Franz war auf 487 Einsätze gekommen, zweimal verwundet und einmal in Brand geschossen worden, und irgendwie war er immer nach Hause zurückgekehrt. Nun aber hatte er seine schwarze Pilotenmontur aus Leder, seinen Seidenschal und seine graue Offiziersmütze gegen die schmutzigen, ausgebeulten Klamotten eines Hilfsarbeiters getauscht. Seine Pilotenstiefel hatte er jedoch behalten – sie waren alles an Fußbekleidung, was er besaß.

Als Franz über den Platz eilte, sah er Männer und Frauen, die sich um die städtische Anschlagtafel drängten; sie lasen die mit Reißnägeln befestigten Zettel. Es gab keine Postzustellung und keine Telefonleitungen mehr, und so suchten die Leute auf der Tafel nach Nachrichten von vermissten Familienmitgliedern. Zu dieser Zeit waren in Deutschland um die sieben Millionen Menschen obdachlos. Franz erblickte eine Gruppe von Frauen, die hinter der geöffneten Heckklappe eines Lastwagens der US-Army standen. Aus dem Inneren der überdachten Ladefläche warfen Kaugummi kauende GIs Wäschebeutel zu den Frauen hinunter und flirteten auf Deutsch mit ihnen. Die Frauen kicherten und entfernten sich mit jeweils zwei Wäschesäcken. Sie gingen zum früheren Park nördlich der Innenstadt, wo sich ein Arm der Donau durch die Stadt wand. Dort am Ufer wuschen die Frauen auf Knien die Wäsche der GIs im eisigen Wasser. Sie mussten zwar in der Kälte arbeiten, doch die Amerikaner bezahlten gut.

Die Hauptstraße verlief nach Norden zum Fluss. Franz schaute die Straße hinunter und fand eine neue Menschenansammlung vor. Er blieb abrupt stehen und schluckte. Offensichtlich kam er zu spät. Vor jedem Gebäude in diesem Bereich der Straße hatte sich eine lange Reihe von Männern versammelt. Sie alle suchten Arbeit. Manche bliesen sich in die Hände. Andere bewegten ihre Körper leicht vor und zurück, um sich warm zu halten. Die meisten waren Veteranen und trugen die gleichen grauen Umhänge und Mäntel, die sie im Krieg getragen hatten. Die Umrisse der Nähte von Rangabzeichen, die sie abgerissen hatten, waren noch zu erkennen. Wie Franz waren sie Konkurrenten im Kampf um die Krümel einer trostlosen Wirtschaft.

Die Ziegelei lag weiter unten in der Straße, und Franz hoffte, dort eine kürzere Warteschlange vorzufinden. Er ging weiter und kam an Leuten vorbei, die in einem ausgebombten Gebäude arbeiteten – die Wand zur Straße war nicht mehr vorhanden. Unter einer Zeltplane beugten sich Männer in Winterkleidung über ihre Werkbänke und reparierten kleine Motoren. Eine Frau, der ein Arm fehlte, ging zwischen ihnen umher und gab Arbeitsanweisungen weiter.

Ein Hupton warnte Franz; er sprang auf den Bordstein, als ein amerikanischer Jeep der Militärpolizei vorbeiraste – die GIs trugen saubere, weiße Helme. Die Amerikaner sorgten für Recht und Ordnung, während eine kleine Truppe unbewaffneter deutscher Polizisten bei »örtlichen« Angelegenheiten assistierte. Manche der deutschen Veteranen wandten das Gesicht immer noch ab, wenn die Jeeps vorbeikamen.

Vor sich auf der Bank an der Stelle, wo normalerweise die Busse hielten, sah Franz einen beinamputierten Veteranen. Jeden Tag saß dieser Mann in seiner zerlumpten Heeresuniform auf dieser Bank. Er sah aus wie vierzig, hätte aber auch erst zwanzig sein können; er hatte langes Haar, graue Bartstoppeln, und seine Augen zwinkerten nervös, als hätte er tausend Höllen gesehen. Er war das Abbild einer schlimmen Vergangenheit, die alle vergessen wollten.

Der Veteran ohne Beine schwenkte sein Essgeschirr durch die Luft; er erwartete eine milde Gabe. Franz kramte in seinen Taschen und ließ eine Essensmarke in den leeren Napf des Mannes fallen. Das machte er jedes Mal, wenn er den Veteranen sah, und er fragte sich, ob der Mann deshalb immer am selben Platz saß. Der Veteran bedankte sich nie und ließ nicht einmal ein Lächeln erkennen. Er starrte Franz nur verzweifelt an. Für einen Augenblick war der froh, dass er über dem Bodenkrieg dahingeflogen war. Sechs Jahre Kämpfe Mann gegen Mann und Monate in alliierten Kriegsgefangenenlagern hatten Scharen von Veteranen zurückgelassen, die sich in der gleichen Zwangslage befanden wie der Bettler – apathisch und gebrochen. Dennoch hatten sie noch Glück gehabt. Die Soldaten, die den Sowjets in die Hände gefallen waren, wurden nach wie vor vermisst.

Franz tastete nach dem Mittagessen, das er in der Tasche hatte – zwei Scheiben Brot. Er war nicht gerade stolz darauf, von den Siegern Unterstützung zu erhalten. Diese Hilfe bedeutete 800 Kalorien täglich und damit das Überleben. Als Pilot war Franz eine gute Ernährung gewöhnt gewesen – eine Tradition, die im Ersten Weltkrieg begonnen hatte, als die Piloten vielfach Adlige waren, die wenigstens gut leben sollten, wenn sie schon unter Schmerzen zu sterben hatten. Im Zweiten Weltkrieg galt gute Ernährung dann als Vergünstigung, die mit der Aufgabe zu tun hatte – kein Geld der Welt konnte einen Menschen dazu bringen, das zu tun, was Piloten zu leisten hatten. Während des Kriegs hatte Franz fürstlich diniert – mit Champagner, Cognac, knusprigem Brot, Wurst, kalter Milch, frischem Käse, frischem Wild und mit so viel Schokolade und Zigaretten, wie er verkraften konnte. Inzwischen hatte er vergessen, wie es sich anfühlt, einen vollen Magen zu haben.

Bei der Ziegelei hatte sich schon eine lange Schlange von Arbeitssuchenden gebildet. Franz stöhnte auf. Die Reihe zog sich von dem zerstörten Bau, der zur Fabrik geworden war, den ganzen Bürgersteig entlang. In diesen Tagen mussten Ziegel keine langen Wege – häufig nur ein paar Häuserblocks weit – zurücklegen, um nützlich zu sein, weshalb die Fabrik mitten in der Stadt entstanden war.

Die Männer in der Ziegelei waren eine Mischung von harten Hilfsarbeitern. Das Brennen von Ziegeln und ihre Verteilung war Schwerarbeit. Als Franz näher kam, schauten sie stumm auf seine Stiefel und zogen ihre Schlüsse. Franz tat so, als bemerke er es nicht. Er wollte nichts weiter als Arbeit und war bereit, sich anzupassen. Er war im kleinen Amberg, nur eine Stunde entfernt, zur Welt gekommen – dort lebte jetzt seine Freundin bei seiner Mutter. Nach dem Krieg hatte Franz versucht, sich wieder einzugliedern, doch die Leute wussten, dass er Jagdflieger gewesen war, und warfen ihm die Zerstörung des Landes vor. »Ihr Jagdflieger habt versagt!«, hatten sie ihn beschimpft. »Ihr habt nicht verhindern können, dass die Bomben fallen!« Also beschloss Franz, in Straubing neu anzufangen, wo ihn keiner kannte. Doch es hatte keinen Zweck. Die Menschen in Straubing waren von den Jagdpiloten ebenso enttäuscht wie alle in Deutschland. Einst waren sie die Helden der Nation gewesen. Inzwischen bekräftigten die feindseligen Blicke der Männer um ihn, dass die Dinge sich geändert hatten. Jagdflieger waren zu den Schurken der Nation geworden. Franz wandte sich von den Blicken der Männer ab.

Zwei amerikanische Soldaten bummelten mit jungen deutschen Frauen im Arm die Straße hinunter. Bei Tag war das gefahrlos möglich. Nachts kam es vor, dass man sie angriff. Die Frauen froren und hungerten wie alle anderen, hatten aber die Wahl: Entweder sie trafen sich mit einem Deutschen, dann blieben sie hungrig, oder sie verabredeten sich mit einem Amerikaner, der ihnen Kaffee, Butter, Zigaretten und Schokolade geben konnte. Angesichts der jungenhaften Eroberer aus dem reichsten Land der Erde kamen sich Franz und die Männer in ihren Warteschlangen wie kastriert vor. »Er fiel für das Vaterland, sie für Zigaretten«, pflegten die verbitterten Deutschen zu spotten.

Schließlich bewegte sich die Schlange vorwärts, und Franz stand vor einem hölzernen Klapptisch in der Ziegelfabrik. Dort saß der Betriebsleiter, ein kahlköpfiger Mann mit Brille. Hinter ihm sah Franz Arbeiter, die roten Ton in Formen packten und Schubkarren mit Ziegeln durch die Gegend fuhren. Franz reichte dem Leiter seine Papiere und sah auf seine Stiefel hinab; er hoffte, der Mann habe sie noch nicht bemerkt. In Franz’ Papieren war aufgeführt: »Oberleutnant, Pilot, Luftwaffe«. Bei Kriegsende hatte Franz sich den Amerikanern gestellt, die nach ihm suchten, weil er einer der deutschen Toppiloten gewesen war, die das neueste Flugzeug des Landes geflogen hatten. Die Amerikaner waren auf seine Kenntnisse scharf gewesen. Franz hatte kooperiert, und seine Fänger hatten ihm Entlassungspapiere mitgegeben, die bestätigten, dass er frei reisen und arbeiten könne. Sie hatten ihn entlassen, weil seine Akte sauber war – er war nie Mitglied der Nazipartei gewesen.

»Sie waren also Pilot und Offizier?«, fragte der Betriebsleiter.

»Ja«, antwortete Franz und sah zu Boden.

»Bomber?«

»Jagdflieger«, entgegnete Franz. Er wusste, der Mann würde ihn jetzt schikanieren, aber er brachte es nicht über sich zu lügen. Die anderen Männer in der Warteschlange begannen zu flüstern.

»So, so, ein Jagdflieger will sich jetzt also die Hände schmutzig machen?«, sagte der Betriebsleiter. »Er möchte das Chaos aufräumen, das er angerichtet hat?«

»Ich will nichts als arbeiten«, erklärte Franz.

Der Betriebsleiter wies auf die zerstörte Stadt und sprach den Satz, den Franz schon unzählige Male gehört hatte: »Ihr habt nicht verhindern können, dass die Bomben fallen!«

Franz biss sich auf die Lippen. Dann sagte er: »Ich will einfach nur arbeiten.«

»Schau dich woanders um«, entgegnete der Betriebsleiter.

»Ich brauche diese Arbeit«, sagte Franz. Er beugte sich zum Betriebsleiter hinab. »Ich muss für meine Leute sorgen. Ich arbeite hart – härter als jeder andere.«

Die anderen Männer in der Warteschlange murrten und drängten sich näher heran. »Hau ab«, rief eine Stimme von hinten. Einer schubste Franz. »Halt uns nicht länger auf«, rief ein anderer. Sie waren wütend, weil der Krieg verloren war. Sie waren wütend auf Hitler, weil er sie in die Irre geführt hatte. Sie waren wütend, weil ihr Land nun von einem anderen Land besetzt war. Doch das würde keiner der Männer um Franz zugeben. Sie brauchten einen Sündenbock, und ein Jagdflieger stand direkt vor ihnen.

»Mach, dass du rauskommst«, zischte der Betriebsleiter. »Ihr Nazis habt genug Ärger gemacht.«

Nazi – zornig verengten sich Franz’ Augen. »Nazi« war das neue Schimpfwort, das die Deutschen von den Amerikanern gelernt hatten. Franz war kein Nazi gewesen. Franz kannte die Nazis als »die Partei«, die Nationalsozialisten – machthungrige Politiker und Bürokraten, die Deutschland mit der Unterstützung gewalttätiger, enttäuschter Massen übernommen hatten. Sie hätten nie die Verantwortung erhalten sollen. Sie waren erst nach den Wahlen von 1933 an die Macht gekommen, als zwölf Parteien um die Sitze im deutschen Parlament konkurrierten. Am Ende hatten die Nationalsozialisten die meisten Stimmen erhalten – 44 Prozent der Deutschen hatten für sie gestimmt. Diese 44 Prozent brachten den Nazis und ihrem Führer Adolf Hitler so viele Sitze im Parlament, dass sie sich am Ende diktatorische Machtbefugnisse verschaffen konnten. Bald darauf verboten Hitler und seine Nazis alle künftigen Wahlen und alle Parteien außer ihrer eigenen, aus der »die Partei« wurde. Hitler und die Partei übernahmen die Macht in Deutschland, obwohl 56 Prozent der Deutschen gegen sie gestimmt hatten.

Franz spürte, wie das Blut in seinen Schläfen pochte. Er war gerade mal siebzehn gewesen, zu jung, um bei der Wahl 1933 seine Stimme abzugeben, doch seine Eltern hatten die Partei nicht gewählt. Als Franz dann alt genug war, war er nie in die Partei eingetreten. Dennoch hatte die Partei sein Leben ruiniert. »Ich bin kein Nazi!«, erklärte Franz mit Nachdruck. »Ich will nichts als arbeiten.«

»Sei ein Mann und verzieh dich«, schrie einer aus der Reihe der Männer. Andere zerrten an Franz herum. Er spürte den zornigen Atem im Genick.

»Nicht von hinten!«, schrie Franz und zog die Schultern hoch. Er hasste es zutiefst, wenn jemand zu dicht hinter ihm stand. Es war der Überlebensinstinkt des Piloten, der ihn jeden fürchten ließ, der sich ihm von hinten näherte, aus der »Sechs-Uhr-Position«. Wenn er sich umdrehte und den wütenden Männern zuwandte, würde es, das war Franz klar, zu einer Schlägerei kommen. Also vermied er den Augenkontakt mit allen in der Menge.

Der Betriebsleiter griff nach einem an der Wand montierten Telefon. Die Leitung verlief durch das zerschlagene Fenster auf die Straße hinaus. Er rief jemanden an, dann sagte er zu den anderen Arbeitern: »Die Polizei ist unterwegs.«

»Bitte nicht«, bat Franz. »Ich muss für meine Familie sorgen.«

Der Betriebsleiter lehnte sich einfach zurück und verschränkte die Arme. Franz nahm seine Mütze ab; an seiner Stirn war eine Delle zu sehen, wo er im Oktober 1944 von einem Geschoss des Kalibers .50 getroffen worden war, nachdem es die gepanzerte Frontscheibe seines Jagdflugzeugs durchschlagen hatte. Franz deutete auf die Narbe und sagte: »Reizen Sie mich nicht!«

Der Betriebsleiter lachte. Franz suchte in seiner Tasche und klatschte ein Stück Papier auf den Tisch. Es war ein Attest seines ehemaligen Flugarztes, der geschrieben hatte, dass die Kopfverletzung von Franz und das darauf zurückzuführende Gehirntrauma »problematisches Verhalten auslösen kann«. In Wahrheit hatte Franz keine Schädigung des Gehirns erlitten, sondern nur eine Delle im Schädel. Der Arzt hatte ihm die Bescheinigung als eine Art »Persilschein« für den Fall ausgestellt, dass Franz etwas Falsches sagte oder tat.

Der Betriebsleiter nahm das Papier, las es durch und knüllte es zusammen.

»Eine Ausrede für Feigheit!«, sagte er zu Franz.

»Sie haben keine Ahnung von dem, was wir mitgemacht haben!«, erwiderte Franz und ballte die Fäuste. Er hatte gesehen, wie seine Kameraden als Jagdpiloten tapfer bis zum Tod kämpften, einer nach dem anderen, während die Parteiführung sie als »Feiglinge« bezeichnete und ihnen die Schuld für die Zerstörung deutscher Städte zuschob. In Wahrheit hatten Franz und seine Kameraden nie eine Chance gegen die industrielle Macht der Alliierten und den endlosen Strom ihrer Kriegsflugzeuge gehabt. Von den 28 000 deutschen Jagdfliegern, die im Zweiten Weltkrieg kämpften, hatten nur 1200 den Krieg überlebt.

Franz beugte sich zu dem Mann hinunter und flüsterte ihm etwas ins Ohr.* Der Betriebsleiter lehnte sich zurück und sagte: »Nur zu, versuch’ es doch.«

Mit einer einzigen Bewegung packte Franz den Mann am Kragen, zog ihn über den Tisch und schlug ihm zwischen die Augen.

Der Betriebsleiter taumelte rückwärts in einen Schrank. Andere Arbeiter packten Franz und warfen ihn zu Boden. Einer trat Franz in die Rippen, ein anderer schlug ihm auf die Nieren. Gemeinsam drückten sie sein Gesicht auf den staubigen Boden.

»Ihr habt keine Ahnung!«, schrie Franz mit dem Gesicht auf den Steinplatten.

Drei deutsche Polizisten kamen herein und bliesen in ihre Trillerpfeifen, um die Meute zu trennen. Die Arbeiter nahmen ihre Knie von Franz’ Rücken. Die Polizisten zerrten ihn auf die Füße. Sie waren stark und von ihren amerikanischen Aufsehern gut ernährt. Franz wollte davonlaufen, konnte aber nicht entkommen.

Mit Tränen in den Augen erzählte der Betriebsleiter den Polizisten, Franz habe sich vorgedrängt, nach Arbeit gefragt und weigere sich, den Raum zu verlassen. Die wütende Meute bestätigte die Geschichte des Betriebsleiters.

Franz wies die Anschuldigungen zurück, aber er wusste, wann er verloren hatte. Er würde ins Gefängnis kommen. Aber er musste seine Papiere zurückbekommen. Franz erklärte dem verantwortlichen Polizisten, dass der Betriebsleiter sie zurückhielt.

Der Polizist gab seinem Kollegen ein Zeichen, Franz wegzubringen.

»Warten Sie! Er hat noch mein ärztliches Attest!«, wandte Franz ein. Der Betriebsleiter übergab das Papier. Der Polizist glättete das Formular und las seinem Kollegen vor: »… Kopfverletzung aus Luftkampf«. Er steckte beide Papiere ein und verkündete: »Sie kommen trotzdem mit uns mit!«

Franz wusste, es hatte keinen Zweck, sich zu widersetzen. Die Polizisten zerrten ihn an der Reihe der Arbeiter vorbei auf die Straße hinaus. Eine Woge angstvoller Gedanken durchfuhr ihn: Wie soll ich mit einer Verhaftung in der Akte je Arbeit finden? Was werden meine Freundin und meine Mutter sagen? Wie kann ich sie versorgen?

Erschöpft vom Kampf gegen die Meute und mit Schmerzen von den Schlägen verließen Franz die Kräfte, als die Polizisten ihn fortschafften. Die Spitzen seiner schweren Fliegerstiefel schleiften über die groben, von Bombentreffern aufgeworfenen Pflastersteine.

2

Folge den Adlern

Neunzehn Jahre zuvor, Sommer 1927, in Süddeutschland

Der kleine Junge hetzte über die offene Weide; die Füße steckten in winzigen braunen Schuhen. Er rannte dem abhebenden hölzernen Gleitflugzeug hinterher, während der Pilot in die Höhe zog. Der Junge trug dicke gestrickte Kniestrümpfe, grüne Knickerbocker und ein weißes Hemd mit kurzen Ärmeln. Er lief mit ausgebreiteten Armen. »Flieg! Flieg! Flieg!«, rief er und winkte der Maschine und ihrem Piloten nach. Der Gleiter ähnelte dem Skelett eines Dinosauriers mit einem Drahtgeflecht, das sein Inneres durchzog. Er flog etwa 30 Meter über der Wiese, und das Geräusch flatternden Segeltuchs zog hinter ihm her. Der Junge folgte dem Gleiter bis zum Rand der Weide und blieb stehen, als es nicht mehr weiterging. Er sah zu, wie der Apparat über den Hügeln Bayerns in der Ferne kleiner wurde.

Der Gleiter strich pfeifend über einen Bauern hinweg, der Kühe hütete. Ein älterer Junge flog das Gerät; er saß in einem Sitz aus Weidengeflecht oberhalb von einer Art Ski, der über die gesamte Länge des Gleiters verlief. Es gab keine Windschutzscheibe oder Instrumententafel, und es waren nur Gurte, die den jungen Piloten auf dem spartanischen Fluggerät sicherten. Minuten später lenkte der Pilot den Apparat zur Landung. Er steuerte einen zertretenen hellen Grasstreifen in einem grünen Feld an, wo schon vorher viele Landungen stattgefunden hatten. Auf einem Hügel in der Nähe des Landestreifens lag ein kurzer, breiter Schuppen, in dem die jungen Leute und ihre erwachsenen Ausbilder des Segelklubs ihre Brotzeit beendeten. Der kleine Junge stand wartend neben dem Schuppen. In der Hand hielt er eine Tweedmütze mit kurzem Schirm. Der Pilot kam von 30 Metern auf 15 Meter und dann auf 12 Meter herunter und legte eine sanfte Landung mit drei Hüpfern hin. Er stellte die Beine auf den Boden, damit der Gleiter nicht umfiel, als der kleine Junge herangelaufen kam und unter die Tragfläche flitzte. Der Junge war der zwölfjährige Franz Stigler, der Pilot sein sechzehnjähriger Bruder August.

Franz stand neben dem Pilotensitz, während August seine weißen Sicherheitsgurte löste. August stemmte die Beine auf den Boden und legte den Gleiter vorsichtig auf die Seite, bis er auf der Flügelspitze ruhte. Franz überreichte ihm die Mütze; August nahm seine Brille ab und stülpte sich die Mütze auf den Kopf wie ein Fliegerass nach einer Patrouille in der Dämmerung. Er war angezogen wie Franz – Kniestrümpfe, Knickerbocker und weißes Hemd mit winzigem Kragen.

Die Brüder waren echte Bayern: Beide hatten dunkelbraune Augen, braunes Haar und ein ovales Gesicht. Augusts Gesicht war länger und ruhiger als das von Franz. August war geradeheraus, ein Denker, und er trug häufig eine Brille. Franz hatte jungenhafte Pausbacken und war ein ruhiger Mensch, auch wenn er schnell ein Lächeln zeigte. August war von klein auf »Gustl« genannt worden, zog aber den Namen »August« vor. Franz war als »Ludwig Franz« getauft, lief aber unter »Franz«, was die starke, eigenwillige und tief katholische Mutter der beiden Jungs ärgerte. Der Vater war gelassener und erlaubte den beiden, sich zu nennen, wie es ihnen gefiel.

Franz lobte den Flug Augusts und wiederholte, was er gesehen hatte, als wäre sein Bruder gar nicht dabei gewesen. August sagte, er sei froh, dass Franz aufgepasst habe, weil der als Nächster dran sei. Die anderen acht Jungen des Segelklubs versammelten sich um die Brüder und halfen, den Gleiter auf den nahen Hügel zum Startpunkt zu tragen. August war der älteste der Jungen und ihr Anführer.* Einige von ihnen waren erst neun Jahre alt und durften noch nicht fliegen. Doch heute sollte Franz – mit zwölf Jahren – zum jüngsten Piloten werden.

Zwei erwachsene Vereinsmitglieder folgten den Jungen zur Spitze des Hügels. Die Männer trugen ein schweres schwarzes Gummiseil, mit dem der Gleiter in die Luft katapultiert wurde. Einer der Erwachsenen war Franz’ Vater, der ebenfalls Franz hieß. Er war ein dünner Mann mit einem kleinen Schnurrbart und einer Brille mit runden Gläsern, die fest auf großen Ohren saß. Er umarmte August und half dann Franz, sich in dem dünnen, einem Korb ähnelnden Sitz des Gleiters festzuschnallen. Der andere Erwachsene war Pater Josef, ein katholischer Priester und der Lehrer der Jungen. Er unterrichtete an der katholischen Grundschule die Klassen fünf bis acht. Pater Josef war in den Fünfzigern und hatte graues Haar an den Schläfen. Sein Gesicht wirkte markant, und er hatte blaue, freundliche Augen. Wenn Pater Josef flog, tauschte er seine schwarze Robe und die flache Kopfbedeckung gegen ein weißes Hemd und Bergsteigerhosen. An seinem Hals hing ein großes hölzernes Kreuz. Pater Josef ging um den Gleiter herum und prüfte die Flächen. Beide Männer waren im Ersten Weltkrieg für die deutsche Luftwaffe geflogen. Franz’ Vater war Aufklärungspilot gewesen, Pater Josef hatte ein Kampfflugzeug gesteuert.

Beide Männer hatten es sich angewöhnt, ihren Kriegsdienst herunterzuspielen. Aus der Vogelperspektive der Piloten hatten sie die Haufen schlammiger Leichen zwischen den Fronten gesehen. Mit der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg hatten beide Männer ihren Arbeitsplatz verloren. Im Versailler Vertrag hatten die siegreichen Franzosen, Briten und Amerikaner bestimmt, dass die deutsche Luftwaffe aufzulösen sei und Armee wie Marine entwaffnet werden sollten. Deutschland hatte auch seine Kolonien in Übersee aufzugeben, der Besetzung seiner westlichen Grenzgebiete durch ausländische Truppen zuzustimmen und 132 Milliarden Reichsmark an Reparationen zu zahlen. Dies alles führte dazu, dass das Land in eine tiefe wirtschaftliche Depression fiel – lange vor der großen Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929.

Franz’ Vater und Pater Josef hatten den Segelflugverein gegründet, um Jungen die Freude an der einzigen guten Sache beizubringen, die der Krieg sie gelehrt hatte – das Fliegen. Als die Männer den Verein ins Leben riefen, hatte keiner genug Geld, für die Jungen ein Segelflugzeug zu kaufen. Franz’ Vater war für Pflege und Versorgung der Pferde auf einem Gut in der Nähe zuständig. Pater Josef war nach seinem Ausscheiden aus der Armee Priester geworden. Sie erklärten den Jungen, wenn sie fliegen lernen wollten, müssten sie sich selbst einen Gleiter bauen. Jeden Tag nach der Schule sammelten August, Franz und die anderen Jungen monatelang Alteisen und verkauften es, um sich die Baupläne für einen Stamer-Lippisch-Schulgleiter leisten zu können. Pater Josef ergatterte für sie einen Holzschuppen hoch auf einem Hügel westlich von Amberg, der alten, schmucken Stadt in Bayern, in der sie zu Hause waren. Sie benötigten anhand der Pläne ein Jahr, um das Segelflugzeug zu bauen. Danach folgten Sicherheitsprüfungen. Beamte des Verkehrsministeriums wollten die Jungen nicht fliegen lassen, ehe sie das Gerät nicht ausgiebig kontrolliert hatten. Dann kam endlich der Bescheid. Die Jungs hatten gut gearbeitet und bekamen ihre Starterlaubnis.

Ganz oben auf dem Hügel zog Franz die Textilgurte stramm, die seine Schultern am Sitz des Seglers festhielten. Zwei Jungen stützten die Flügelspitzen, damit der Segler nicht umkippte. Franz’ Vater befestigte die Mitte des Gummiseils an der Nase des Gleiters – direkt dort, wo der Landekiel sich nach oben bog. Pater Josef und die anderen Jungen ergriffen die Enden des Seils – jeweils drei Mann pro Seilende. August kniete neben Franz. Mit einer Hand auf dessen Schulter gab er ihm noch ein paar Tipps für den Start. »Bleib unter zehn Metern und versuch keine Wende. Du sollst nur ein Gefühl fürs Fliegen kriegen und dann landen.« Franz, stumm vor ängstlicher Erwartung, nickte nur. August nahm seinen Platz in der Reihe am Seil ein. Der Vater schärfte Franz noch einmal ein: »Du musst landen, bevor du das Ende des Feldes erreicht hast.« Wieder nickte Franz.

Sein Vater saß am Boden und hielt das Heck des Gleiters fest. Er war der größte Mann und spielte den Anker. Er rief Pater Josef und den anderen zu, das Seil zu straffen. Sie marschierten den Hügel hinunter; das Seil bildete ein V, an dessen Spitze das Segelflugzeug lag. Bald spannte sich das Seil und begann zu vibrieren.

Franz hob seine Füße vom Boden und streckte seine kurzen Beine zum Pedal für das Seitenruder aus. Er ergriff den hölzernen Steuerknüppel, der aus einem Kasten auf dem Kiel zwischen seinen Beinen ragte. Der Knüppel war durch Drähte mit den Tragflächen und dem Heck verbunden und diente dazu, den Gleiter zu steuern.

Pater Josef und die Jungen packten das Seil mit aller Kraft und strafften es. Es zitterte vor Energie. »Gut, Franz«, rief Pater Josef. »Wir starten bei drei!« Franz gab ein Handzeichen. Sein Herz hämmerte. Pater Josef zählte: »Eins! Zwei! Drei!« Alle Mann am Seil sprinteten den Hügel hinab. Das Seil spannte sich mit elastischer Energie, und Franz’ Vater ließ das Heck los.

Wie eine Rakete schoss Franz vorwärts und dann schlagartig steil nach oben. Irgendwas lief da gründlich falsch. Anstatt allmählich auf einer Ebene abzuheben, zog das Segelflugzeug wie ein Geschoss nach oben und beförderte seinen gerade mal 30 Kilo schweren Passagier in Richtung Sonne.

»Drücken!«, schrie Franz’ Vater. »Drück nach vorn!«

Franz schob den Steuerknüppel heftig nach vorn. Der Gleiter ging in die Horizontale, richtete die Nase abwärts und tauchte ab. Starr vor Angst, flog Franz geradewegs auf den Boden zu. Krach! Die Nase des Seglers pflügte durch den Dreck. Die Maschine überschlug sich; die Tragflächen schlugen über dem Kopf von Franz mit einem dumpfen Schlag ins Gras.

Vater, Bruder und Pater Josef rannten zum Gleiter. Die anderen Jungen verharrten im Schock. Sie waren sich sicher, dass Franz tot war. Zu sehen waren nur noch die Flügelspitzen und das in die Luft ragende Heck.

Die beiden Männer hoben das Vehikel an der Tragfläche an, und Franz, der immer noch im Sitz hing, kippte nach hinten. Er murmelte und wirkte verwirrt. August löste die Gurte und zog Franz’ schlaffen Körper aus dem Segler. Langsam öffnete dieser die Augen. Er war wie gelähmt, aber unverletzt. Sein Vater nahm ihn in die Arme; er drückte ihn an sich und weinte dabei.

»Es ist meine Schuld, nicht deine«, erklärte Franz’ Vater.

Er wandte sich an Pater Josef und sagte: »Der Segler ist für einen schwereren Passagier ausgelegt – wir haben vergessen, das auszugleichen.« Pater Josef nickte zustimmend. Ein paar Minuten später marschierte Franz, von August gestützt, unsicher von dem Wrack fort. Er hatte seinen ersten Flug und seinen ersten Absturz zugleich hingelegt. »Ich finde, du hast dich ganz gut geschlagen«, sagte August grinsend. »Zumindest bist du unter zehn Metern geblieben und hast keine Wende versucht!«

Das Segelflugzeug konnte repariert werden, also arbeiteten die Jungen daran, genau wie sie es gebaut hatten. Jedes Wochenende zogen sie die Tragfläche aus dem Schuppen, legten sie über Sägeböcke im Gras und ersetzten die gebrochenen Rundhölzer. Franz hatte die Aufgabe, die Flügelspanten wieder zusammenzuleimen, während die älteren Jungen präzisere Arbeiten ausführten – beispielsweise schnitten sie neue Spanten zu und passten sie an. Franz trug reichlich Leim auf die Verbindungsstellen der Hölzer auf; wenn er alles dick mit Leim überzog, so glaubte er, säße auch alles bombenfest. Sein Vater kam ab und zu vorbei und kontrollierte ihre Fortschritte. Als er sich die Arbeit von Franz ansah, schaute er sich die auf jeder Naht sitzenden Leimtropfen lange und genau an. Franz stand voller Stolz ein paar Schritte dahinter.

»Das ist ein bisschen schlampig, findest du nicht?«, stellte der Vater fest.

»Ich habe keinen Punkt ausgelassen«, versicherte Franz.

»Da ist Leim an Stellen, wo keiner hingehört«, erläuterte der Vater.

»Der stört mich nicht«, erklärte Franz. »Das Segeltuch verdeckt es.«

Der Vater erteilte ihm eine Lektion: »Immer alles richtig machen, auch wenn man es nicht sieht.«

Franz gab zu, dass er nachlässig gearbeitet hatte, versicherte aber: »Niemand wird wissen, dass es so ist.«

»Bessere das aus«, riet der Vater. »Denn du weißt, dass es so ist.«

Wenn die anderen Jungen an diesem und an vielen folgenden Tagen mal eine Pause machten, um Fußball zu spielen, setzte Franz seine Arbeit fort. Er holte sich blutige Finger, als er den überschüssigen Leim mit Sandpapier abschmirgelte. Er glättete die Verbindungen jedes einzelnen der ungefähr zwanzig Spanten in perfekter Weise. Als die Jungen die Tragflächen wieder mit Segeltuch bezogen und das Gewebe dann mit Lack behandelten, wodurch das Gerippe des Gleiters für immer versiegelt war, fiel niemandem – außer ihm und seinem Vater – die sorgfältige Arbeit von Franz auf.

Mehrere Monate später erhob sich Franz mit einem um seine Hüften gelegten Sandsack in die Lüfte. Dieses Mal kam er tatsächlich hoch – gut 30 Meter über Bayern. August lief ihm unten nach und winkte Franz weiter. Der konnte sehen, wie die Flügel seines Gleiters sich unter den Turbulenzen bogen und streckten. Er sah die Windungen der Donau im Osten. Mit einer Wendung nach Süden erkannte er die Vorberge der Alpen. Im Westen zeigte sich in Flugrichtung ein Waldstreifen; er legte eine scharfe Wende hin, um ihm auszuweichen. Über Wäldern oder Flüssen stieg die Luft nicht auf, das wusste jeder Segelflieger – man steuerte auf Felder und Hügel zu, wo der Aufwind unter die Flügel griff. Franz spürte die aufsteigenden Luftströmungen und sah Vögel über sich, die in Spiralen höher flogen. Was hatte August ihm gesagt? »Die Adler wissen, wo die richtige Luft ist – folge ihnen.«

3

Eine Feder im Wind

Fünf Jahre später, Herbst 1932, bei Amberg

Franz wartete auf der Steinbank. Es war direkt nach dem Mittagessen, und rund um ihn erhoben sich die hohen Wände seines katholischen Internats. Die Mauern wurden von Laubbäumen überragt, die dichte Schatten warfen. Mönche in braunen Kutten hasteten durch die Korridore. Franz trug Schuluniform, aber seine graue Hose zeigte Grasflecken, und sein weißes Hemd war schmutzig und zerknittert. Inzwischen war er 17 Jahre alt. Der Babyspeck auf seinen Wangen war dahingeschmolzen und hatte ein schmales, markantes Gesicht zum Vorschein kommen lassen. Ein Ohr sah rot und wie entzündet aus.

Seine Mutter Anna hatte Franz auf dieses katholische Internat geschickt. Da August an der Universität studierte, um Lehrer zu werden, hatte die Mutter des Jungen beschlossen, er solle den Pfad der Geistlichkeit verfolgen. Sie wünschte sich einen Priester oder Mönch in der Familie, und Franz hatte mit diesem Plan kein Problem. Er liebte seine Mutter und schätzte seinen Glauben. Sein Studium für das Priesteramt wollte er nach dem Abitur beginnen. Dem Plan stand nur ein Hindernis entgegen. Er hatte eine Freundin – und das war ein Geheimnis gewesen. Bis jetzt.

In seiner schwarzen Soutane näherte sich Pater Josef der Bank, auf der Franz saß. Das Gesicht des Priesters zeigte ungewohnten Ernst. Das Abitur war erst in sechs Monaten abzulegen, doch Franz wusste, dass ihm der Schulausschluss drohte. Pater Josef unterrichtete die jüngeren Buben, und obwohl Franz nicht mehr sein Schüler war, hatte er ihm schon vorher einmal beigestanden, als man diesen erwischt hatte, wie er an einem windstillen Tag ausgerissen war, um sein Segelflugzeug zu fliegen. Heute aber war es anders. Franz hatte sich während des Mittagessens hinausgestohlen und war zur Brauerei am Ende der Straße geschlichen. Er wäre auch ungesehen wieder zurückgekehrt, doch der Braumeister hatte seine Tochter zusammen mit Franz im Gebüsch aufgestöbert. Der Braumeister war ein massiger Typ und hatte Franz vor Ende der Mittagspause zurück zur Schule gezerrt – am Ohr.

Pater Josef wusste, dass Franz ein guter Schüler und seinen Eltern und Gott ein pflichtbewusster Sohn war. Sonntags sang Franz im Knabenchor der Regensburger Peterskirche, 60 Kilometer von zu Hause entfernt. Bei den täglichen Gottesdiensten der Schule trug Franz das Gewand eines Ministranten.

»Es ist an der Zeit, dass du dich wie ein Mann benimmst«, sagte Pater Josef zu Franz. »Ein künftiger Priester kann sich nicht auf diese Art hinausschleichen.«

»Ihr habt recht, Vater«, erwiderte Franz mit schamvoll gesenktem Kopf.

»Ein Mann denkt und handelt nach eigenen Maßstäben«, erklärte Pater Josef. »Denn er weiß, er muss sich nur vor Gott verantworten.«

Franz nickte.

»Bist du dir sicher, dass du Priester werden willst?«, fragte Pater Josef.

»Ich glaube schon, Vater.«

»Da bin ich mir nicht so sicher«, entgegnete Pater Josef. »Deine Mutter möchte, dass du Priester wirst. Aber was willst du aus deinem Leben machen, Franz?«

»Am liebsten würde ich jeden Tag fliegen«, sagte Franz rasch.

»Dann mach das auch«, meinte Pater Josef. »Deine Mutter wird darüber hinwegkommen.«

Fast vier Jahre später, 1937

Das gedämpfte Grummeln von drei BMW-Sternmotoren kündigte die Ankunft der Ju-52 am vornehmen Lufthansa-Terminal des Münchner Flughafens an. Einer nach dem anderen betraten die Passagiere des Fliegers das Terminal, die Damen in ihren Pelzen und mit ihren Hüten der flatterhaften Zwanzigerjahre, die Herren mit ihren weichen Filzhüten und in dreiteiligen Anzügen. Ihnen auf den Fersen folgten Gepäckträger in weißen Kitteln mit Reisetaschen in den behandschuhten Händen. Der Duft von Zigarrenrauch, Haarpomade und französischem Parfum mischte sich in die Brise des geschäftigen Treibens, während sich unbeschwerte Klavierklänge aus einem nahen Warteraum über den Rhythmus des Verkehrs legten. So sah das Leben in Deutschland in den Dreißigern nach der großen Wirtschaftskrise aus. In dieser Zeit des wiederauferstandenen Optimismus und der zunehmenden Stärke waren das Flugzeug wie auch die Autobahn zum Symbol für nationalen Stolz und Zuversicht geworden.

Stewardessen der Lufthansa – makellos frisiert, marineblauer Rock, Bluse mit Rüschenkragen und schicke Kopfbedeckung – bahnten sich ihren Weg durch den Strom der Passagiere; manche verließen das Terminal, andere eilten zu ihren Flugsteigen. Piloten aus allen Ländern Europas flitzten kreuz und quer durch das Gebäude. Unter ihnen befand sich der Lufthansa-Pilot Franz Stigler, inzwischen 22 Jahre alt. In seinem marineblauen Anzug mit den gelben Ärmelstreifen, mit dunkelroter Krawatte und glänzenden goldenen Schwingen auf der Brust war Franz ein Vorzeigepilot der Fluglinie. Seit seinem schicksalhaften Gespräch mit Pater Josef hatte er einen weiten Weg zurückgelegt.

Nach dem Abitur hatte Franz an der Universität Würzburg zwei Stunden nordwestlich seiner Heimatstadt Amberg Luftfahrttechnik studiert. Das Studium gefiel ihm, doch wieder war er in Schwierigkeiten geraten. Eines Tages hatte ihn ein Freund nach dem Unterricht beiseitegezogen und eingeladen, an der Sitzung eines geheimen Studentenklubs teilzunehmen. Franz kam mit und entdeckte eine schlagende Studentenverbindung, wo die jungen Leute mit scharfen Säbeln fochten. Gesicht und Hals waren geschützt, und sie trugen lange Manschetten und Handschuhe, aber die Säbel waren dennoch ganz real. Die Regeln waren einfach: Man konnte aufeinander einschlagen, durfte aber nie zustoßen. Franz schloss sich an, weil ihm die Vorstellung gefiel, so zu tun, als wäre man ein Ritter. Er fing sich ein paar Schnitte oben auf dem Kopf ein, aber keinen im Gesicht.

Franz wusste aber nicht, dass die katholische Kirche ein Edikt erlassen hatte, das Duelle verbot. Als man den Klub entdeckte, wurde auch er erwischt. Er wurde exkommuniziert. Das machte ihm nichts aus – er dachte, das sei einfach nur Teil der Kirchenpolitik. Sein Glaube blieb davon unberührt. Aber Franz schämte sich wegen seiner Mutter, als er hörte, dass man bei der Messe in Amberg sechs Wochen lang jeden Sonntag mit der Liste der Exkommunizierten auch seinen Namen vorgelesen hatte.

Nachdem die Peinlichkeit überstanden war, fing Franz an, sich nur noch auf ein Ziel zu konzentrieren – er wollte fliegen. An den Wochenenden begann er am örtlichen Flugplatz mit der Pilotenausbildung. Das lief unter der Bezeichnung »Schule für Linienpiloten«, und die Fluglehrer brachten ihm das Fliegen von Motorflugzeugen kostenlos bei. Die Regierung bezahlte die Ausbildung, weil sie Piloten haben wollte. Angesichts der Entscheidung, im Hörsaal etwas über das Fliegen zu lernen oder tatsächlich zu fliegen, verließ Franz die Hochschule und schloss seine Flugausbildung ab. Als die größte Fluglinie Europas, die Lufthansa, ihm eine Stelle anbot, ergriff er die Chance sofort.

Vier Jahre und 2000 Flugstunden lang flog Franz für die Fluglinie. Seine Tätigkeit wich vom Üblichen ab. Anstatt kommerzielle Maschinen zu fliegen, beförderte er als Erkundungspilot für internationale Routen Navigatoren. Seine Aufgabe bestand darin, die schnellsten und sichersten Routen zwischen Berlin und London sowie über die Alpen nach Rom und Barcelona festzulegen. Auf diesen langen Strecken sammelte Franz in seinem Logbuch Passstempel und Flugzeiten. In einer glanzvollen Ära des Luftverkehrs, in der Zeppeline, Dreimotorige und Wasserflugzeuge durch die Lüfte kreuzten, war Franz so glücklich, wie er nur sein konnte.

Als er aber an jenem Tag an den Art-déco-Lounges vorbei durch den Flughafen ging, winkte ihm ein Offizier der deutschen Luftwaffe und kam auf ihn zu. Der Offizier war ähnlich wie er gekleidet – mit einem blaugrauen Blazer und schwarzer Krawatte, aber einem braunen Gürtel und ausgestellten Reithosen, die in hohen schwarzen Stiefeln steckten. Zwei Jahre zuvor hatte es noch gar keine deutsche Luftwaffe gegeben. Tatsächlich hatte 17 Jahre lang keine Luftwaffe existiert. 1935 setzte sich Hitler dann eines Tages mit einem Federstrich über den Vertrag von Versailles hinweg und gründete die Luftwaffe neu.

Der Offizier überreichte Franz einen dicken versiegelten Umschlag. »Ihre Befehle«, erläuterte der Offizier mit hartem Blick. »Ihr Land benötigt Ihre Dienste.«

Franz hatte geahnt, dass dieser Tag kommen würde.* Genau deshalb hatte die Regierung seine Ausbildungskosten übernommen. Nachdem Luftstreitkräfte aufgrund des Vertrags von Versailles verboten waren, hatte die deutsche Regierung im Geheimen eine große Zahl von Piloten wie Franz ausgebildet und die nationale Fluglinie – die Lufthansa – gegründet. So würde das Land über erfahrene Piloten verfügen, mit denen eines Tages wieder eine Luftwaffe aufzubauen war. Die Routen und Flugzeiten, die Franz für die Lufthansa herausgefunden hatte, waren zweifellos auch in die Hände der Luftwaffe gelangt.

Der Offizier erläuterte Franz, dass er als Lehrpilot dienen würde. Er sollte neuen Piloten den Instrumentenflug über lange Strecken beibringen. Franz würde, wie der Offizier versicherte, Zivilist bleiben. Er würde seine Ju-52 weiter unter der Flagge der Lufthansa fliegen, auch wenn seine Mission der Luftwaffe diente. Der Offizier versicherte ihm, dass die Fluglinie ihren Segen gegeben habe.

»Wo werde ich fliegen?«, fragte Franz.

»Mögen Sie die Routen nach Spanien?«

»Ich kenne sie.«

Franz wusste, warum die Luftwaffe an Spanien interessiert war. Ein Jahr zuvor war der Spanische Bürgerkrieg zwischen den sozialistischen Republikanern und den faschistischen Nationalisten ausgebrochen. Deutschland entsandte inoffiziell »Freiwillige«, die für die Faschisten kämpften.

»Halten Sie es für klug, Piloten auszubilden, indem Sie sie in ein Kriegsgebiet fliegen lassen?«, fragte Franz.

»Es kann auch sein, dass Sie im Bauch Ihrer Maschine Nachschub transportieren«, erwiderte der Offizier.

Er sah Franz an und wartete auf dessen Reaktion. Franz nickte und akzeptierte den Auftrag – er wusste, er hatte von Anfang an keine Wahl gehabt.

Ein Jahr später, Sommer 1938, Ostdeutschland

300 Meter über den Bäumen flog der Doppeldecker im Abendlicht über das Naturreservat in der Umgebung von Dresden. Die Piloten saßen in zwei offenen Kanzeln hintereinander. Der Lehrer saß vorn, der Flugschüler dahinter. Das Flugzeug war eine perfekte Kombination aus Schönheit und hässlicher Funktionalität. Der Sternmotor lag unverkleidet im Wind; seine Speichen (Führungsrohre der Ventilstößel) ragten in alle Richtungen. Das Fahrgestell stand auffallend nach unten ab. Die langen Flanken des Flugzeugs waren silberfarben und trugen das große schwarze Kreuz der deutschen Luftwaffe. Auf die elegant geschwungene Heckflosse hatte man in kleinerem Format das Hakenkreuz gemalt. Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Heinkel 72 Kadett, die als Schulflugzeug der Luftwaffe ausgelegt war.

Franz flog das Gerät vom Vordersitz des Fluglehrers aus. Im Cockpit hinter ihm saß ein Flugschüler. Nach seinen erfolgreichen Missionen in Spanien hatte die Luftwaffe gewünscht, dass Franz weiterhin ihre Piloten ausbildete, und so blieb er Fluglehrer. Franz wollte eigentlich wieder zur Lufthansa zurück, hatte aber keine Chance mehr – die Fluglinie hatte ihn der Luftwaffe überlassen. In seiner neuen Rolle wurde Franz zum leitenden Fluglehrer an der Pilotenschule für Offiziere in Dresden ernannt. Seine Schüler wurden »Kadetten« genannt, aber sie waren die absolute Elite – einige waren bereits Offiziere, und die anderen würden nach der Pilotenprüfung in diesen Rang befördert werden.

An diesem Abend hätte Franz eigentlich dienstfrei gehabt, hatte sich aber freiwillig gemeldet, um einem angehenden Piloten, der Probleme mit der Ausbildung hatte, zusätzliche Übungseinheiten zu ermöglichen. Der Junge war einer der schlechtesten Flieger von den 20 Leuten seiner Klasse. Unter seiner grauen Fliegerkappe aus Segeltuch zeigte er zwar ein kantiges Kinn, aber die Wangen wirkten weich und kindlich. Die dunkelblauen Augen zuckten nervös. Sein Name war Gerhard Barkhorn, aber außerhalb des Unterrichts wurde er von allen Gerd genannt. Er stammte aus Ostpreußen und hatte gute Manieren. Der stille neunzehnjährige Barkhorn hatte Franz erzählt, eines Tages Jagdflieger werden zu wollen. Franz hielt das für unwahrscheinlich, gab ihm aber zusätzliche Übungsmöglichkeiten, damit er seinem Ziel näher kam.

Franz unterrichtete auf Stufe B, der zweiten Schulungsebene. In Stufe A erlernten Piloten wie Barkhorn die Grundlagen des Fliegens und waren nach 40 »Hüpfern« zum Alleinflug berechtigt. Franz hatte nun die Aufgabe, den Kadetten in einem fünfmonatigen Kurs die Feinheiten des Fliegens beizubringen – Fertigkeiten wie Distanzflüge, Navigation, Umgang mit Notfällen und fortgeschrittene Flugmanöver. Im B-Lehrgang wurde es ernst – wenn ein Kadett durchfiel, bekam er keine zweite Chance, sondern landete bei der Infanterie. Deutschland war noch nicht im Krieg, aber jeder spürte, dass das Land sich darauf vorbereitete.

Während des Flugs fragte sich Franz, wie Barkhorn es überhaupt bis zum Alleinflug geschafft hatte. Er war zappelig und überängstlich. Dieser Junge ist ein miserabler Pilot, dachte Franz. Er sollte aussortiert werden.