Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Inge Arenz aus Düngenheim schreibt über ihre Kindheit in den 50er und 60er Jahren in der Eifel. Ihre Anekdoten haben sich zu einer beliebten Serie im Lokalteil der Rhein-Zeitung entwickelt. Meist sind es Familiengeschichten, eingebettet ins typische Eifeldorfleben. »Ich möchte nicht mit erhobenem Zeigefinger die sogenannte gute alte Zeit heraufbeschwören, sondern zeigen, wie das Dorfleben früher war.« Die ersten 39 Geschichten jetzt gesammelt in einem Band.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 204

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© 2023 – e-book-Ausgabe»Erinnerungen an eine Eifel-Kindheit« Als Kolumnen einzeln erschienen in der Rhein-ZeitungRHEIN-MOSEL-VERLAGZell/MoselBrandenburg 17, D-56856 Zell/MoselTel. 06542/5151 Fax 06542/61158Alle Rechte vorbehaltenVormals erschienen in der Rhein-ZeitungISBN 978-3-89801-938-5Ausstattung: Stefanie ThurKorrektorat: Melanie Oster-DaumFotos: privat

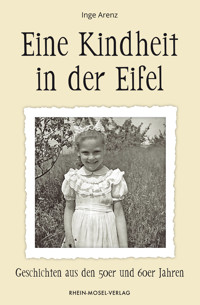

Inge Arenz

Eine Kindheit in der Eifel

Geschichten aus den 50er und 60er Jahren

Rhein-Mosel-Verlag

Danke an alle, die mich ermutigt haben diesen Schritt zu gehen.Besonders an Helmut, meinen »Korrektor« und an Marga Irlenborn, die alles eingefädelt hat.

Ich bin Inge Arenz

Ich bin die, die ihre Geschichten einer »Eifelkindheit« in der »Rhein-Zeitung« schreibt.

1950 geboren, also schon im reifen Alter. Seit drei Jahren schreibe ich auf, was ich noch aus meiner Kindheit weiß. Es sind Geschichten, die ich selbst erlebt habe und die mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben sind. Angefangen hat alles damit, als mir bewusst wurde, wie »einfach« es doch ist, in der heutigen Zeit zu leben. Ich begann aufzuschreiben, was mir in den Sinn kam und habe das mit der damaligen Zeit verglichen. Meine Eltern, unser altes Haus, die Stube, die kalten Wintertage, meine Lieblingsjahreszeit der Herbst. Das Frühjahr und der Sommer mit viel Arbeit und meine drei Brüder. Der Jüngste wurde 1958 geboren, da war ich 8 Jahre alt. Damit fing eigentlich meine »Arbeit« an.

Also, wehe wenn man, wie ich, die Älteste war, hatte man plötzlich drei »Kleine« unter sich. Ich begann zu schreiben wie es als Ersatzmutter war. Meine ersten Geschichten waren nur für mich. Es waren meine Gedanken und Erinnerungen, die ich verarbeitet habe. Dann habe ich sie einmal zum Besten gegeben. So begann meine späte »Karriere« als Autorin. Manchmal braucht es nur einen kleinen Anstoß und schon spielen meine Gedanken wieder Domino.

Schreiben und Lesen waren und sind meine Lieblingsbeschäftigungen. Oft fallen mir auch Gedichte ein, die ich dann bei passender Gelegenheit präsentiere. Viele haben mir geraten die Geschichten in einem Buch zu veröffentlichen.

Und hier ist es. Viel Spaß beim Lesen.

Ihre Inge Arenz

August 1958

Im August 1958 bekam ich noch einen Bruder. Das darf doch nicht wahr sein, dachte ich, andere bekommen eine Schwester, wieso ich nicht? Ich hatte doch schon zwei von der Sorte und eine Schwester wäre soo schön gewesen. Da die Ernte in vollem Gange war, blieb meiner Mutter nichts anderes übrig als den kleinen Mann mir zu überlassen. Ich war acht Jahre alt und trug die Verantwortung. Für meine Mutter war es nicht einfach, aber mein Vater brauchte jede Hand bei der Getreideernte. Ja, nun hieß es für mich das Kind bei Laune zu halten. Mein kleiner Bruder war pflegeleicht, was bei den Möglichkeiten die man damals hatte, eine große Erleichterung war.

Da kaum jemand einen Elektroherd hatte, war die Versorgung nicht so einfach. Wenn man eine Flasche kochte, musste man den Ofen »anmachen«. Meine Mutter kochte morgens die Fläschchen vor und wenn mein Bruder brüllte, musste ich eine aufwärmen. Gesagt, getan. Ofen anmachen, Wasser kochen, Flasche ins heiße Wasser stellen und warten bis die Temperatur richtig war. Flasche an die Backe halten und kurz probieren. Alle Kinder bekamen zu der Zeit Haferflockenbrei, schön dick und sämig. War die Temperatur richtig konnte die Fütterung beginnen. Manchmal war die Schlupp verstopft und es kam nix heraus, das gab ein Geschrei. Aber man wusste sich zu helfen. Da das Feuer noch warm war, machte man einfach die Spitze einer Stricknadel heiß und schwupp hatte die Schlupp ein größeres Loch. Oweia, war das Loch zu groß hat sich das Kind verschluckt und brüllte schon wieder. Mit der Zeit hatte ich den Dreh heraus und es klappte ganz gut. Wenn das Kind satt war, musste es auch gewickelt werden. Damals gab es nur Windeln aus Stoff. Zuerst wurde die Mullwindel, dann das Moltontuch zu einem Dreieck gefaltet und um das Kind herum gewickelt. Geschafft, jetzt noch den Strampelanzug drüber, fertig.

Damals hat mir der Kinderwagen noch gefallen.

Ja und da war noch die Sache mit Kinderwagen. Wir hatten einen niedrigen Korbwagen, der ja schon dreimal gebraucht war, mir aber überhaupt nicht gefiel. Ein anderes Mädchen hatte zum gleichen Zeitpunkt eine Schwester bekommen und fuhr sie in einem Kinderwagen mit hohen Rädern spazieren. Ich war ein bisschen neidisch, hatte sie doch Beides was ich gerne gehabt hätte. Man konnte ja nicht alles haben, aber mit diesem Gefährt zu fahren, kam mir nicht in den Sinn. Also fuhr ich den Kleinen nicht, sondern trug ihn. Scheinbar hat es meinem Bruder gefallen, sonst wäre unser Verhältnis bestimmt nachhaltig gestört worden.

Übrigens hätte ich heute gerne so einen Kinderwagen als Andenken.

Es war schon alles ziemlich mühsam ohne Badezimmer, ohne Elektroherd, ohne Flaschenwärmer, ohne Pampers, ohne Fertigbrei, ohne Waschmaschine, ohne Trockner, ohne Klo im Haus und … ohne Kinderwagen mit hohen Rädern.

Und das alles im heißen Sommer 1958. Wohlgemerkt, ich war acht Jahre alt.

Geheimnisvolle Weihnachtszeit

Diese Zeit war für uns Kinder sehr aufregend und geheimnisvoll.

Aus Erzählungen kannten wir den Nikolaus und das Christkind. Wir wussten, der Nikolaus ist ein armer Mann, der nicht viel geben kann. Wir waren trotzdem gespannt, hatte man uns doch gesagt: Der Nikolaus sieht alles und wenn die Kinder nicht brav sind, bringt er seinen Gefährten, den Belzebub mit. Der Belzebub war der »Schwarze Mann«, der die Kinder in einen Sack steckt und sie mitholt. Oh, was hatten wir Angst. Meine Brüder malten sich das alles aus. Der eine meinte, ich hol mal eine Schere mit, damit kann ich ein Loch in den Sack schneiden. Der andere hatte vorsichtshalber ein Messer in der Hosentasche. Ich hatte mir vorgenommen sehr brav zu sein, damit ich nicht in diese missliche Lage geriet.

Wir saßen stundenlang auf der Bank hinter dem Tisch und unterhielten uns ganz leise und beteten, dass der Nikolaus gnädig mit uns umgehe und den schwarzen Mann draußen lassen würde. Gott sein Dank ließ mein Vater nicht zu, dass er uns mitnahm, wir hörten ihn nur mit den schweren Ketten rasseln. Der Nikolaus gab jedem einen Teller mit Plätzchen und einen Dutzeweck, verneigte sich huldvoll und ging leise davon. Nach dieser anstrengenden Episode konnten wir uns ganz auf das »liebe Christkind« konzentrieren. Wieder malten wir uns aus, wie es sein würde und was für Geschenke es dieses mal für uns geben würde. Schon wieder waren wir brav und machten alles, was Mutter und Vater uns auftrugen.

Dann war es so weit, die Stube war schön warm und wir festlich gekleidet. Wieder saßen wir ganz still auf der Bank und waren aufgeregt. Plötzlich hörten wir ein Glöckchen läuten. Dann ging die Tür auf und das Christkind kam, begleitet von zwei Engeln, durch die Tür. Unsere Augen wurden ganz groß und wir staunten über so ein schönes Bild. Später meinte ich, meine ältere Cousine hinter dem Schleier (einer Gardine) erkannt zu haben. Dann gab es die Geschenke. Der eine Bruder bekam ein Lastauto aus Holz, der andere einen Holztraktor. Ich bekam eine Puppe mit einem lila Taftkleid und einer Perlenkette. Für jeden gab es einen Teller voll mit Nüssen und selbst gebackenen Plätzchen. Dann kam der Höhepunkt, das Christkind ging hinaus und kam mit einem wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum herein. Kerzen, Kugeln und Lametta, ich wusste nicht, was schöner war. Mein Vater stellte den Baum auf ein dafür extra aufgestelltes Nachtschränkchen. Das Christkind verneigte sich, gab jedem die Hand und ging wortlos davon.

Weihnachten mit Puppe und Holzspielsachen.

Dann war es ganz still. Wir mussten uns erst einmal von diesem Ereignis erholen. Nie im Leben werde ich diesen Abend, dem noch viele folgen sollten, vergessen.

Am ersten Weihnachtstag durften wir die Verwandtschaft besuchen und »Frohe Weihnachten« wünschen. Es gab für jeden von uns eine Tafel Schokolade (meistens Novesia Goldnuss) und eine Apfelsine. Hatten wir ein Glück, wir hatten viele Verwandte und somit viele Apfelsinen und viele Tafeln Schokolade. Sorgfältig wurden sie unter dem Weihnachtsbaum im Schränkchen gestapelt. Kaum trauten wir uns eine zu essen, lieber zählten wir andächtig jeden Abend unsere Schätze.

In diesen Jahren gab es immer wieder viel Schnee. Kamen wir abends vom Schlittenfahren pitschnass, mit roten Gesichtern und durchgefroren nach Hause, strahlten wir. Es war so schön. Unsere Kleidung war natürlich nicht schneetauglich. Die Jungen hatten selbstgenähte lange Hosen und hohe Schuhe an. Wir Mädchen hatten es nicht so gut, kein Mädchen trug Hosen und die Strumpfhose war noch nicht erfunden. Dafür die Strümpfe, die am Läifje an de Strombbännele anjefriemelt waren (heute nennt man die Dinger »Strapse«). Aber es gab dicke Pullover und Westen. Waren unsere Füße trotzdem kalt, wurde die Backofentür aufgemacht und wir hatten die schönste Wärmequelle der Welt. Wenn das noch nicht reichte, jagte uns mein Vater barfuß in den Schnee. Schreiend liefen wir kreuz und quer herum und die Füße wurden wunderbar warm. Im Bett lag dann noch die Baachkatz1, die Mama den ganzen Tag im Backofen aufgeheizt hatte. Mit einem Handtuch umwickelt, lag sie unter der Bettdecke. So hatten wir es kuschelig, und eng aneinander geschmiegt schliefen wir wunderbar. Morgens, wenn ich aufwachte, war das Zimmer ausgekühlt und Eisblumen verzierten das Fenster. Mich hat das immer fasziniert, so wunderschöne Muster im saukalten Zimmer.

Für mich waren der Herbst und die Wintermonate immer die schönste Zeit. Wenn abends das Vieh gefüttert und die Milch gedreht war, war Ruhe. Zum Abendessen gab es jebrodene Krombere un Läwe- un Blotwuscht. Dazu eine Tasse frische Milch oder Kakao. Der Geruch ist mir heute noch in der Nase und die Geborgenheit in meinem Elternhaus spüre ich heute noch.

Und ganz, ganz lange gab es noch für jeden ein Stückchen Schokolade.

Zwischen den Jahren

Zwischen den Jahren war nix Besonderes los. Wir nutzten die Zeit, um uns mit anderen Kindern zu treffen und die Geschenke, die das Christkind gebracht hatte, vorzuführen. Die meisten Mädchen hatten Puppenstuben oder Puppenkleider bekommen. Es war schon sehr aufregend, all die schönen Sachen zu sehen und oft hatte man schon eine Idee, was man sich zum nächsten Fest wünschen würde.

Ein Junge aus unserer Nachbarschaft hatte sich einen Spielzeug-Panzer (warum auch immer) gewünscht, den er dann auch bekam. Das Ding war aus Blech und wurde mit einem Feuerstein angetrieben. Mein lieber Mann, war das ein Gerät, wenn er damit hin- und herschruppte, spuckte der Panzer Feuer. Dieses »Spielzeug« beeindruckte aber nur meine Brüder. Ich hingegen war froh mit meiner Dutz.

Ganz langsam kam nun die Fastnachtszeit. Im Vorfeld gab es in jedem Jahr einen Familienabend. Darauf freute sich das ganze Dorf. Auch meine Eltern. Waren sie ausgehfertig kam Mama noch ins Schlafzimmer um uns gute Nacht zu sagen. Das hat mir immer gut gefallen. Sie war so fein und roch so gut. Anstatt der Kiddelscherz trug sie ein schönes Kleid (Braun mit grünen Streifen, natürlich selbst genäht). Ich glaube, das hat meinem Vater auch gefallen. Es kam ja nicht oft vor, das beiden zusammen etwas geboten wurde.

An einen Familienabend erinnere ich mich noch sehr genau weil meine Brüder, mein Vater und ich eine Hauptrolle spielen sollten. Mein Vater, ein begeisterter Turner, trainierte uns in de Stuff. Wir lernten Rad schloon, Handstand, Kapurtzelbaam und auf einer Stuhllehne Armdrücken (auf dem Stuhl sitzend hochdrücken).

Alles war streng geheim. Mama nähte uns allen weiße Hosen und Oberteile. Auch die Turnschläppchen nähte Mama für uns. Der Durchziehgummi gab den »Turnschuhen« halt.

Dann kam der große Tag, wir waren voll durchtrainiert und warteten auf unseren Auftritt. Im Saal war die Stimmung auf dem Höhepunkt. Nach Sketchen und Liedern die begeistert aufgenommen wurden, kamen wir an die Reihe. Vorneweg mein Vater mit unserem Stuhl (wegen der Lehne) und wir im Gänsemarsch dahinter. Gab das ein Getöse. Vorne in der ersten Reihe saß de Pasdur (Pastor Zimmer), auch der kuckte ganz groß, als wir mit unserer Showeinlage begannen. Unser Vater machte die Übungen vor und wir absolvierten unser Programm scheinbar sehr professionell und mit Leichtigkeit. Nur mein kleiner Bruder fiel beim Purzelbaum dauernd um und hatte die Lacher auf seiner Seite. Der Applaus hörte nicht auf und wir mussten noch einige Zugaben zum Besten geben.

Unser Vater hatte allen Anwesenden mit unserer Nummer eine große Freude bereitet, de Fritz un säin Kenne waren Dorfgespräch. Am nächsten Tag kam de Pasdur persönlich zu uns nach Hause und bedankte sich noch mal. Ich weiß noch, dass für uns gesammelt wurde und viele Groschen in unsere Spardose wanderten.

Außerdem, was noch viel wichtiger war, gab es noch jede Menge Zuckestantje. Ja, das war die Sache doch wert gewesen.

Weil aber nach dieser Zeit bald die Fastenzeit begann, lagen die Kamelle brach. Wir durften in dieser Zeit nicht naschen (soss kiste en de Hell). Erst an Ostern wurde die Dose aufgemacht. Oje, war das ein Klumpen. Alles pappte zusammen, Hustelinchjen, Himbeerchjen un Rahmkamelle. Aber auch das machte nix, hatten wir doch bei jedem Bonbon eine völlig neue Geschmacksrichtung.

Eine Anmerkung möchte ich noch hinzu fügen, die sich auf’s Wünschen bezog. Hat man zu oft gesagt, »Mama, esch hät jär«, antwortete unsere Mutter: »De Jaas woll och en lange Schwanz han un hat nur en Stärz krischt.«

Fasenesch

Kam sonst jeden Samstagabend die große zinkene Bitt in die Küche, musste das in der Fastnachtswoche ausfallen, weil mein Vater sie als große Pauke brauchte. Er band sich das riesige Ding vor den Bauch und schlug mit einem Stock den Takt. Er hatte einen gemalten Bart und einen Hering als Krawatte. So rannten die Jecken – es gab noch mehr, die so verrückt waren wie mein Vater und jeder durfte mal die »Pauke« hauen – durch das Dorf und machten Radau. Im Leiterwagen (em Wehntje) den sie mit sich zogen, lagen wieder die obligatorischen Zuckestantje, die den Kindern zugeworfen wurden. Für Erwachsene gab es mal einen Schnaps oder ein Gläschen Wein. Das war ein Spaß. Die Leute standen an der Straße und klatschten und sangen. Jedes Kind konnte die Lieder mitsingen: »Es war einmal ein treuer Husar«, »Heidewitzka Herr Kapitän«, »Do lachst’de dech kobott, dat nennt me schön un wenn em Zelt de Möcke un de Hummele dech vejöcke un do kanns’de net erous en de Rähn«. Nicht alles haben wir verstanden, aber alles lauthals mitgesungen. Wenn man so einen Tag erlebt hatte, war es auch nicht so wichtig, nicht gebadet zu haben.

Mein Vater mit angemaltem Bart am Leiterwagen.

Nur um kurz darauf zurückzukommen. Das Baden war eine Prozedur. De Bitt wurde in die Stube geholt. Auf dem Herd kochten mehrere große Töpfe mit Wasser und wenn das Wasser warm genug war, kamen wir Kinder en de Bitt. Das war so schön, dass wir gar nicht mehr heraus wollten. Bis Mama sagte: »Jetz es äwe Schluss, dir säit jo schun janz schrombelesch.« Wenn wir sauber waren wurden wir ins Bett verfrachtet und das Wasser ausgetauscht, damit meine Eltern auch baden konnten.

In den folgenden Jahren wurde mein Vater etwas ruhiger und wir durften Fastnacht »leben«. So ganz konnte er es aber nicht lassen und manchmal brachte er noch etwas aus irgend einer Ecke. Wir Mädchen waren als Faseneschbittje unterwegs. Die Jungen waren »Kaubois« oder »Indianer«. Die Cowboys hatten Pistolen mit Schießpulverplättchen. Überall knallte es und machte peng peng. Mir ist der Geruch von den Scheeßplättje noch in der Nase. Das hat gut gerochen. An die Hosenbeine waren Litze angenäht. Es gab auch schon Kauboihüte und Schäriffabzeichen. Die Jungen waren sehr stolz, wenn sie mit so einer Montur ausgestattet waren. Wir Mädchen waren de Faseneschbittje. Unser Schlachtruf war »Faseneschbittje, Lompegritje, Äilespejel, Lompesejel«. Ja, die Eulenspiegel waren die Stars, sie trugen Schlafanzüge und hatten spitze Hüte auf dem Kopf. Sie liefen uns nach und mit den Klabbatschen hauten sie auch mal zu. (Klabbatsche waren aus gefalteter fester Pappe). Mancher Eulenspiegel hatte seine Klabbatsch mit dünnen Ruten verstärkt, dem kam man besser nicht zu nahe. Tradition war auch, zur Lehrerin zu laufen. Die musste dann an den Bewegungen ihre Schülerinnen und Schüler erkennen. Wir Kleinen waren nur Zaungäste, die Großen machten die Schau. Aber owei, am schlimmsten waren de Striehbäre. Davor hatten wir am meisten Angst. Das waren vielleicht Gestalten, ganz in Stroh eingebunden, tapten sie durch das Dorf. Da sie nur kleine Sehschlitze hatten und kaum etwas sahen, wurden sie von einem anderen an einer Leine erimm jezurre. Das Stroh hatten sie an Bauch und Beinen mit Hännesjeskoedel zusammengebunden. Ich glaube, de Striehbäre waren froh, wenn sie Abends das »Kostüm« los waren. Im ganzen Dorf roch es nach Berliner, die gehörten zur Fastnacht dazu. Meine Mutter backte en janze Huppe, der reißenden Absatz fand.

Die Erwachsenen hatten an Fasenesch auch ihren Spaß. Die Wirtschaften waren voll. Wir hatten damals noch vier im Dorf. In zweien gab es auch einen Saal. Die Älteren waren beim Reinold, dat jung Volek woa en Schmitze. Alle Wirte hatten die Hände voll zu tun. Die, die einen Saal hatten, mussten dafür sorgen, dass die Tanzfläche blank war. Es wurde Talkum auf den Boden gestreut, damit die Tänzer sich schneller drehen konnten. Da die Säle und Wirtschaften mit Öfen ausgestattet waren, war überall eine Bullenhitze. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Und wenn man dann mal »musste«, ging man in den Hof auf den Plumpsklo und die Männer an den »Mist«. Das ganze Dorf war am Feiern und für manche war der Weg nach Hause sehr, sehr lang. Aber schön war es und alle freuten sich off de nächste Fasenesch.

Große Wäsche

In »den Jahren« kamen viele Kinder zur Welt. So manche Familie hatte sechs, die meisten (wie wir) konnten mit vier angeben. Es war auch ein Privileg, einen Sohn zu haben. War der Erstgeborene ein Junge, war die Hierarchie gesichert. Wenn das nicht der Fall war, wurde so lange probiert bis es klappte. Was??? klappte??? – Dann hat de Kindjesbaas auf einmal ein Kind gebracht. Die »Anderen« waren noch in »Abrahams Wuschtekessel«. Ja, man konnte uns alles erzählen, denn wir glaubten es einfach.

Ganz lange waren wir überzeugt, dass eben diese Baas de Didischje (heute Babys) in einer Tasche, frisch gewickelt, ins Haus brachte. Wenn heute ein Kind geboren wird, stehen Plastik- oder Holzstörche vor dem Haus und die Kinder wissen schon ganz früh, dass da keinesfalls der Storch, geschweige denn die Kindjesbaas (hää?) im Spiel ist.

Ich war das erste Kind und ein Mädchen. Mein Vater war sehr froh mit mir. Das dauerte aber nur ganz kurz, denn bald kam mein Bruder off de Welt. Man hat mir später erzählt, dass mein Vater met de Schell durch das Dorf gelaufen ist, um die Frohe Botschaft zu verkünden. Ich hatte keine Nachteile dadurch und war zufrieden mit allem. Lange blieben wir nicht zu zweit denn dann bekamen wir noch einen Bruder.

Damals wurde ich schon langsam in die Rolle jedutzt, in die die Mädchen herein wachsen sollten. Meine Brüder und mein Vater waren ein bisschen die Chefs im Haus, vielmehr »Außer Haus«.

Mama war ein Allround-Talent. Es gab nichts, was sie nicht konnte und wenig, was sie nicht machte.

Morgens, bevor alle wach waren, wurden die Kühe gemolken. Das war Mamas Arbeit. Vater fütterte de Wutze und mistete den Stall aus. Auch der Haushalt funktionierte reibungslos. Em zwölef Oue stand das Mittagessen auf dem Tisch.

Als ich älter wurde, musste ich den Tisch decken und nach dem Essen abräumen. Dann wurde der »Berg« gespült und ich durfte (musste) abtrocknen und wegräumen. Meine Brüder durften noch ein bisschen ausruhen, ehe sie meinem Vater halfen (mussten) oder spielen gingen.

Bei einer großen Familie fiel auch viel Wäsche an. So viele Kleider hatten wir ja nicht. Es gab Sunnese un Wähtese Klahde. Alles sehr zweckmäßig. Die gestrickten Sachen mussten nicht so oft in die Wäsche. (Man soll ja auch Schafe nicht so oft waschen). Aber die Bett- und Unterwäsche wurde gekocht. Bei uns wurde en de Fedekesch der Herd angemacht und im Kessel die Wäsche aufgestellt. Es wurde Kernseife in Stücke geschnitten die sich im Wasser auflöste, das war unser Waschpulver. Dann gab es so ein Ding, das war der Wäschestompe. An einem Stiel war unten eine Blechdose mit einer kleineren drin. Die innere Dose hatte Löcher und wenn man die Wäsche stompte, bewegten sich die zwei Dinger wie Pumpen. Man musste kräftig arbeiten, dann bekam man die Wäsche schön sauber.

Was nicht so sauber war, wurde met de Worzelsbuscht und Kärsaaf weiter bearbeitet. So, und jetzt kommt wieder de Bitt ins Spiel. Darin wurde die Wäsche im kalten Wasser ausgewaschen. Dann noch in einer zweiten um den Rest der Seife zu entfernen. Das waren drei Waschgänge. Danach wurde die Wäsche ausgewrungen. Bei den kleinen Sachen ging das ja noch, aber fring mal ein Betttuch aus!

Wenn alles so weit war, wurde die Wäsche in den Garten getragen und aufgehangen. Es war schön, wenn sie dann im Wind flatterte. Noch heute habe ich den frischen Geruch in der Nase und hänge die Wäsche bei gutem Wetter in den Garten. Aber was ich bis heute nicht gerne habe, ist ganz heißes oder ganz kaltes Wasser an den Händen.

Im Winter hing die Wäsche über Nacht in de Stuff über dem Herd.

Später einmal gab es eine kleine Erleichterung. Wir hatten von meiner Tante eine Schleuder bekommen – meine Cousine nannte sie die Wringmaschine. Die musste befüllt werden und auf Knopfdruck schleuderte die Maschine die Wäsche. Man musste sie allerdings mit beiden Händen beschweren, denn sonst machte sie sich selbstständig und hopste durch de Fedekesch. Machte man den Deckel nicht richtig zu, flog einem auch schon mal die Wäsche um die Ohren. Wenn ich heute zurückdenke, was war das für eine mühselige Plackerei und das fast jede Woche, spätestens alle vierzehn Tage.

Erst ganz spät, gab es zwei Waschmaschinen, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wurden und in einem hinteren Raum en de ahl Schull standen. Noch später kam dann ein Gefrier-Raum dazu, dort konnte man ein Fach mieten und so Sachen bis zum späteren Gebrauch haltbar machen, denn einen Kühlschrank hatten nur ganz wenige. Ab der Zeit rannten wir mit unserer dreckigen Wäsche, off em Käaschje, in de ahl Schull fier ze wäsche.

Da standen sie nun, die zwei Supermaschinen, die alles konnten. Einweichen, waschen, auswaschen und … WRINGEN.

Ja, das war was. Jetzt mussten wir die saubere Wäsche nur noch aufhängen. Also widde off et Käaschje un haam. Flott aufhängen und die neue Ladung in de Schull koare.

War die Wäsche trocken, wurde sie schön gefaltet. Dann stapelten sich Handtücher und Unterwäsche auf dem Tisch. Viel zu bügeln gab es nicht, außer Kesche-Handeesche, Kiddelscherze un Sackdeesche, oder man hatte keine Zeit.

Aber gut gefaltet ist doch halb gebügelt … oder?

Das was ich nicht alleine falten konnte waren de Läineje (Leinentücher). Wenn Mama keine Zeit hatte, mussten meine Brüder ran. Einer zog owe un esch unne, immer hin und her, damit sie schön glatt wurden. Meine Brüder machten sich einen Spaß daraus und da sie viel stärker waren als ich, flatterte auch ich hin und her.

Später dann, in der Schule, lernte ich dann endlich mal wie man es richtig macht. Bitte Kante auf Kante, Ecke auf Ecke, Naht nach innen, schöön glatt ziehen und sauber falten (In der Zeit hatten wir zu Hause mindestens drei gefaltet). Naja, das sollte mir dann eben für mein späteres Leben eine Lehre sein.

Schule

Für uns begann das erste Schuljahr am 1. April. Ich war sechs Jahre alt und bis dahin schon erprobt im »Geschwisterverwahren«, Berge von Kochgeschirr zu spülen, »Betten zu machen« und nach dem Essen die Stube zu kehren. Also war, und nicht nur ich, waren wir, mit körperlicher Arbeit schon ziemlich vertraut. Die Mädchen, die jüngere Geschwister hatten, mussten alle früh mit anpacken. Die Schule sollte uns nun Sachen beibringen, von denen wir keine Ahnung hatten.

So stand ich nun da, mit einem selbst genähten Kleidchen, braunen Strümpfen (blickdicht, an Strombbännele) und einer blauen Latzschürze, die meine Patentante kunstfertig mit Blumen bestickt hatte.

(Sie war »Weltmeisterin« im Handarbeiten).

Zu erwähnen wäre noch der Schulranzen aus robustem Leder. An der Seite hing an einer gehäkelten Schnur das gehäkelte Tafelläppchen.

Der Griffelkasten aus Holz beinhaltete alles, was wir am Anfang so brauchten. Ein Griffel, um auf die Schiefertafel zu schreiben und später, als wir Hefte bekamen, kam dann Bleistift, Spitzer und Radiergummi dazu. An die ersten Tage in der Schule kann ich mich nicht mehr so recht erinnern. Nur so viel: in der Klasse stand ein bulliger schwarzer Ofen, der an kalten Tagen angefeuert wurde. Einige ältere Jungen waren dafür zuständig.

In der großen Pause wurden Holzscheite und Briketts in die Klasse getragen. Nun war es schön warm.

Nur in der Nähe des Ofens konnte man es vor Hitze kaum aushalten.