15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Oetinger

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

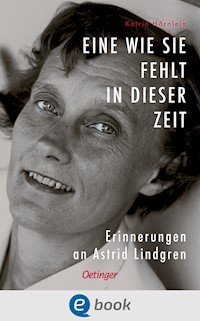

"Sei frech und wild und wunderbar!" Geliebt, bewundert, unvergessen: Auch über 20 Jahre nach ihrem Tod lebt Astrid Lindgren weiter. In ihren Büchern, in den Erinnerungen ihrer Familie und Freunde und in den Herzen ihrer Leserinnen und Leser. Die Botschaft ihrer Geschichten ist aktuell wie nie. Vieles was sie geschrieben und gesagt hat, ist heute noch relevant. Sie hat mit ihren Büchern und Figuren ganze Generationen geprägt. Wer wollte nicht so stark sein wie Pippi Langstrumpf? So viele Streiche im Kopf haben wie Michel aus Lönneberga? Oder im beschaulichen Bullerbü wohnen? Mit ihren Charakteren hat sie die Fantasie von Kindern auf der ganzen Welt angeregt und sie ermutigt, ihren eigenen Weg zu gehen. DIE ZEIT-Redakteurin Katrin Hörnlein wuchs – wie so viele Menschen – mit Astrid Lindgrens Geschichten auf. In ihrem Buch zeichnet sie das Bild einer einzigartigen und facettenreichen Frau. Einer weisen Ratgeberin, zu der sie nicht nur durch ihre Geschichten, sondern auch durch ihr politisches Engagement wurde. Katrin Hörnlein hat sich auf Spurensuche nach Schweden begeben. Sie nimmt uns mit auf eine Reise an die Orte, die in Lindgrens Leben wichtig waren: Von Stockholm über Småland bis an ihren Geburtsort Vimmerby. Sie trifft u.a. Lindgrens Tochter Karin, ihren Urenkel Johan und Pippi Langstrumpf-Darstellerin Inger Nilsson. Deren Geschichten und Erinnerungen lassen Astrid Lindgren wieder lebendig werden. So entsteht ein faszinierendes Bild einer engagierten und starken Frau. Einer Frau, die an das Gute im Menschen glaubte und dies auch in ihren Büchern vermittelte. Astrid Lindgren hautnah! - Von Vimmerby nach Stockholm: Familie, FreundInnen und WegbegleiterInnen erinnern an die berühmteste Kinderbuchautorin unserer Zeit. - Geschichten und Figuren für die Ewigkeit: Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga und Karlsson vom Dach. - Persönlich und überraschend: von der renommierten DIE ZEIT-Journalistin Katrin Hörnlein. - Hochwertig und schwelgerisch: eine Biografie mit vielen Fotos und persönlichen Erinnerungen. - Auf Spurensuche in Schweden: mit zahlreichen Interviews u.a. mit Tochter Karin, Urenkel Johan und Pippi Langstrumpf-Darstellerin Inger Nilsson. Humorvolle Anekdoten, bewegende Erinnerungen und große Geheimnisse: Katrin Hörnlein entwickelt ein sehr persönlich geprägtes Bild von Astrid Lindgren. Ein Buch für alle, die Astrid Lindgren lieben und in ihre Welt eintauchen möchten. Die spannende Biografie einer Schriftstellerin, deren Meinung heute noch relevant ist. Eine wie sie fehlt in dieser Zeit!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über dieses Buch

Menschen – Orte – Erinnerungen

Auch viele Jahre nach ihrem Tod lebt Astrid Lindgren weiter: durch ihre Geschichten und im Gedenken der Menschen, die sie kannten und die ihr nahestanden.

DIE ZEIT-Journa-listin Katrin Hörnlein hat Nachfahren, Freunde und Wegbegleiter der großen Kinder-buchautorin getroffen und Orte besucht, die für Lindgren bedeutsam waren. So zeichnet sie das Bild einer facettenrei-chen und einzigartigen Frau und Schriftstellerin.

»Wenn es etwas gibt, das ich mehr verabscheue als alles andere, dann Macht zu besitzen und sie zu missbrauchen.«

ASTRIDLINDGREN

Vorwort

Noch ein Buch über Astrid Lindgren? Gibt es nicht längst genug? Diese Fragen hörte ich von Freunden und Kollegen, wenn ich von meinen Plänen zu diesem Buch erzählte. Astrid Lindgren ist seit mehr als 20 Jahren tot, zugleich scheint ihr Ansehen und das Interesse an ihrer Person ungebrochen. Sie hat viel geschrieben und gesagt, was noch heute bedeutsam ist. Zu uns sprechen kann Astrid Lindgren nicht mehr, aber noch gibt es Weggefährten, die erzählen können. Einige von ihnen traf ich während einer Recherche zum 75. Jubiläum von Pippi Langstrumpf und dachte: Wäre es nicht lohnenswert, all diese Erinnerungen wie ein großes Mosaik zusammenzutragen? Und könnte so womöglich das Bild der großen Schriftstellerin um ein paar Schattierungen reicher werden?

Astrid Lindgren starb im Januar 2002, ich habe sie nie getroffen; meine journalistische Laufbahn begann etwa zu der Zeit, als sie keine Interviews mehr geben konnte. Und ohnehin wäre ich wohl einer von vielen Pflichtterminen gewesen: Auf Besuche von Journalistinnen und Reportern, die ihr über Jahrzehnte oft die ewig gleichen Fragen stellten, hätte sie gut verzichten können – auch wenn sie die Gabe besaß, es ihr Gegenüber nicht spüren zu lassen. War ein Reporter so leichtsinnig, ein Kind mit zum Interview zu bringen, konnte es passieren, dass Lindgren sich lieber mit ihm unterhielt – so berichtete es mir ein ehemaliger Kollege aus eigener Erfahrung.

Weggefährten sagen, dass Astrid Lindgren nur wenige Menschen wirklich an ihren Gedanken und Gefühlen teilhaben ließ, etwa ihre Biografin Margareta Strömstedt. Aus dem Auftrag, ein »Lebensbild« der Autorin zu schreiben, wurde eine 30-jährige Freundschaft. Strömstedt war bewusst, dass die Nähe für eine Biografie problematisch sein kann, und schloss das Vorwort der aktualisierten Neuauflage ihres Buchs 1998 mit den Worten: »Möge der grollende Gott der Biografen mir verzeihen.«

Eine Lindgren-Biografie will dieses Buch nicht sein, aber der Versuch, ihr aus der Distanz nahezukommen. Natürlich lebt sie in ihren eigenen Texten fort, in all den Kinderbüchern und Geschichten. Besonders lebendig wurde Astrid Lindgren für mich – und hoffentlich auch für Sie – durch die Schilderungen der Menschen, die ihr nahestanden.

Daher gilt mein aufrichtiger Dank ihrer Familie, ihren Freunden, ihren Kollegen und all den anderen, die sich die Zeit genommen haben, mit mir in der Zeit zurück und an für Astrid Lindgren bedeutsame Orte zu reisen.

Sie selbst sagte im Alter einmal, sie werde nach ihrem Tod auf irgendeiner Wolke sitzen, herunterschauen und sich freuen. Ich habe mich auf die Spurensuche dieses »entschwundenen« Lebens begeben, und je tiefer ich eingetaucht bin, desto größer wurde mein Bedauern, Astrid Lindgren nicht mehr kennenlernen zu können. Denn eine wie sie fehlt in dieser Zeit.

Katrin Hörnlein

Hamburg, im Oktober 2022

Eine Wohnung voller Geschichten

Bei der offiziellen Feier zu Astrid Lindgrens 80. Geburtstag ließ man Tauben fliegen, und sogar der Ministerpräsident brachte ein Geschenk. Zu Hause in ihrem Wohnzimmer legte die Jubiliarin in Pippi-Manier die Füße auf den Tisch.

Manche Geräusche sind so alltäglich, dass es leicht wäre, sie zu überhören: »Ah, die Post«, denke ich, als der Briefschlitz in der Wohnungstür klappert und danach mehrere Umschläge vom Teppich gedämpft auf dem Boden landen. Tausendmal gehört, vertraut und bekannt – und doch vollkommen falsch an diesem Ort. So ein Geräusch sollte es in dieser Wohnung gar nicht geben. Denn schon seit 2002 lebt hier niemand mehr, der die Briefe aufheben, öffnen und lesen könnte.

Ich bin zu Gast in der Dalagatan 46 in Stockholm, erster Stock, linke Tür. Eine Wohnung, die seit mehr als zwei Jahrzehnten leer steht.

»A. Lindgren« steht bis heute auf dem schlichten Schild an der Wohnungstür in der Dalagatan.

Auf der schlichten braunen Holztür im Hausflur ein ebenso schlichtes schwarzes Schild mit weißer Schrift: »A Lindgren«. 1941 war hinter dieser Tür Sture Lindgren, der Direktor von Motormännens Riksförbund, Schwedens größtem Autofahrerverband, mit seiner Frau Astrid und den beiden Kindern Lars, genannt Lasse, und Karin eingezogen. Nach und nach verließen die Bewohner die Wohnung wieder, zuerst zog Lasse aus, 1952 starb Sture, sechs Jahre später heiratete Karin. Von 1958 bis zu ihrem Tod im Jahr 2002 lebte Astrid Lindgren allein auf den 140 Quadratmetern – da war sie längst zur weltweit bekannten und geliebten Kinderbuchautorin geworden.

Die Garderobe in Lindgrens Wohnung sieht aus, als sei die Autorin nur kurz aus dem Haus gegangen. Manchen Besuchern, die sich durch die Räume führen lassen, kommen schon hier die Tränen.

Mehr als sechzig Jahre lang war die Wohnung in der Dalagatan Astrid Lindgrens Zuhause, mehr als sechzig Jahre lang erreichten die Briefumschläge aus aller Welt hier die richtige Empfängerin. Doch das ist Geschichte. An diesem Vormittag im Herbst hat Johan Palmberg, einer der Urenkel Astrid Lindgrens, hinter der Wohnungstür auf mich gewartet. Wir sind verabredet, um über seine Urgroßmutter zu sprechen und um den Ort zu besichtigen, der ihr so viele Jahre ein Zuhause war. Johan begrüßt mich auf Socken neben der Garderobe, auch ich ziehe meine Schuhe aus. Vom Flur führt er mich über knarzende Holzdielen zu einem runden Esstisch, auf dem ein Gästebuch liegt.

Hier sitzen wir ins Gespräch vertieft, als plötzlich der Briefschlitz in der Wohnungstür klappert, und nach meinem ersten schnellen »Ah, die Post«-Gedanken muss ich die Stirn gerunzelt und mich zur Tür gedreht haben. Denn Johan sagt: »Ja, sie bekommt immer noch Post.«1

Meistens seien es Reklamezettel oder Werbebroschüren, doch etwa einmal im Monat lande auch ein Kinderbrief hinter der Tür. Es schrieben Mädchen und Jungen, oft aus Frankreich oder Großbritannien, die von der Autorin wissen wollen, wo Pippi Langstrumpf lebt, ob sie wirklich so stark ist und ganz in echt einen Affen als Haustier hat. Dass Astrid Lindgren bereits gestorben ist, als die Eltern dieser Kinder die Pippi-Bücher lasen, haben sie offenbar nicht mitbekommen. Noch immer reiche es aus, »Astrid Lindgren – Schweden« auf einen Umschlag zu kritzeln, der Brief komme an, sagt Johan. Die Empfängerin mag ihre Post nicht mehr lesen können, doch für die Menschen scheint die Autorin unsterblich.

Schon am Tag ihres Todes, am 28. Januar 2002, konnte man sehen, wie viel den Menschen an der alten Dame lag. Innerhalb weniger Stunden nach Bekanntwerden von Astrid Lindgrens Tod häuften sich Blumensträuße auf dem Gehweg vor dem Haus in der Dalagatan, abends erhellte ein Lichtermeer aus Kerzen die Nacht.

Johan erinnert sich noch genau an diesen Tag. Er war damals elf Jahre alt und wurde am Vormittag aus der Schule geholt. Hier in der Wohnung traf er auf seine trauernde Familie. »Alle weinten, das hatte ich zuvor nie gesehen«, erzählt Johan, und dass sich dann jedes Familienmitglied von ihnen einzeln von Astrid verabschiedet habe. Auch er sei vor ihr Bett getreten, allein. Wenn er heute darüber nachdenkt, wundert es ihn selbst. Und er weiß auch nicht mehr, was er gefühlt oder gesagt hat.

Deutlich in Erinnerung geblieben ist ihm, wie seine gerade verstorbene Uroma ihm plötzlich aus dem Fernseher entgegenblickte. »Die Medien wussten ja, dass Astrid am Ende krank war. Sie müssen all die Beiträge vorbereitet haben.« Johan weiß noch, dass das Telefon immer wieder klingelte, aber nicht mehr wer anrief und was gesprochen wurde.

Ein seltsames Gefühl, eine schwer greifbare Stimmung. Dass Astrid in ihrem Zuhause entschlief, war ja eigentlich schön, und auch, dass die Familie beisammen war. Sie ließ sich irgendwann Essen aus dem Restaurant unten im Haus kommen, erzählt Johan, wie auch Astrid es im Alter oft getan hatte. Gegen Mitternacht verließen alle die Wohnung und mussten sich einen Weg durch das Meer aus Blumen und brennenden Kerzen bahnen.

Knapp sechs Wochen später, am 8. März, dem Weltfrauentag, säumten Zehntausende Menschen die Straßen der schwedischen Hauptstadt. Kinder hatten selbst gemalte Plakate dabei, nicht wenige waren zu Tränen gerührt. In der Storkyrkan, dem Stockholmer Dom, wurde Lindgren von ihren Landsleuten offiziell verabschiedet. Und wie!

Königliche Garden eskortierten die Kutsche mit dem weißen Sarg, hinter dem ein einzelner Schimmel ohne Sattel schritt, der plötzlich das Tempo erhöhte und ungestüm den Hügel neben dem königlichen Palast hochtrabte. Vor dem Dom allerdings war die Lage fast dramatisch. Hunderte Menschen hatten vor Beginn des Trauergottesdienstes versucht, in die Kirche zu gelangen. Die Polizei musste eingreifen. Die Plätze im Dom reichten bei Weitem nicht aus.

Dafür übertrug das Schwedische Fernsehen die gesamte Zeremonie. Wer wollte, konnte zumindest vom heimischen Sofa aus in der Storkyrkan dabei sein und hören, dass ein anderes Sofa nun verwaist war. In Anlehnung an Lindgrens Mio, mein Mio-Märchen eröffnete die Journalistin, Lindgren-Biografin und enge Freundin Margareta Strömstedt ihre Rede mit den so schlichten wie berührenden Worten: »Nun sitzt keine Astrid mehr auf dem Sofa in der Dalagatan.«

Astrid mit ihrer Tochter Karin im Jahr 1956 vor dem Kamin im Wohnzimmer in der Dalagatan. Ihr Sohn Lasse war bereits aus-gezogen, ihr Mann Sture vier Jahre zuvor verstorben.

Das Sofa aber, es steht bis heute am alten Platz. Wobei man richtiger im Plural sprechen müsste. Denn Astrid Lindgren besaß viele Sofas.

Zwei stehen in ihrem Arbeitszimmer, eine sehr gerade Couch mit grobem, braunem Stoff und eine mit buntem Blümchenbezug und Volants. Im Wohnzimmer, in dem Astrid Lindgren die »wichtigen Gäste« empfing, wie Johan sagt, Politiker, Verlegerinnen, Journalistinnen, stehen gleich drei ganz unterschiedliche Sofas: ein langes, helles Polstermöbel, mit dem Rücken zum Kamin; manche sagen, dies sei Astrids Lieblingssofa gewesen. Jedenfalls hat sie hier in ihren letzten Jahren oft gesessen. Vor dem langen, halbhohen Bücherregal an der Nordwand steht eine zweite Couch mit rosa-geblümten Überzug, die mir seltsam vertraut vorkommt. Bis ich begreife, dass ich mich an Fotos von Astrid Lindgren erinnere, auf denen sie hier saß. Während man in den weichen Kissen fast versinkt, kann man auf dem dritten Sofa an der gegenüberliegenden Wand nur aufrecht Platz nehmen: eine gepolsterte Bank, geschwungener, dunkler Holzrahmen, dunkler Bezug.

Stilistisch passen all diese Möbel überhaupt nicht zusammen, und genau deshalb verleihen sie dem Raum eine große Behaglichkeit. Hier haben keine Ikea-Einrichter die immer gleichen Module mit maximalem Hygge-Effekt zusammengestellt, in diesen Räumen hat ein Mensch gelebt, der nicht alle paar Jahre die Wände neu gestrichen und das gesamte Inventar ausgetauscht hat.

Sture habe das »rich life« geliebt, erzählt Johan, Astrid hingegen sei sparsam gewesen – was ihre Sofas bezeugen: Dass ein Gast einen Kaffeefleck auf dem Polster hinterlassen hat oder an einer Armlehne der Stoff schon ganz zerschlissen ist, war für die Besitzerin offensichtlich kein Grund, die Möbel rauszuschmeißen.

Gegenstände an sich seien nicht wertvoll, hat Astrid Lindgren einmal gesagt, sie werden es erst durch die Erinnerungen, die man an sie knüpft. Und so erzählt dieses Wohnzimmer auch von einem Menschen, der immer mal wieder ein neues Möbelstück angeschafft, den alten einen neuen Platz zugewiesen und sie alle beseelt hat.

Während des Krieges stand ein Sofa vor dem Kamin, mit dem damals die Wohnung beheizt wurde, erzählt Johan, und Astrid saß mit den Kindern darauf und las Geschichten vor. Nachdem Sture gestorben war, habe sie die Sofas gedreht, sodass man in einer großen Runde zusammensitzen konnte. »Wenn wir als Familie da waren, brauchten wir den Platz«, erzählt Johan. »Mir wurde auch erzählt, dass Astrid gern die Menschen zu sich einlud und Arbeitstreffen hier im Wohnzimmer abhielt.«

Doch was, wenn die Gastgeberin selbst nicht mehr einladen kann? Sollten weiterhin Gäste willkommen sein? Was tun mit Astrids Zuhause? Das fragte sich die Familie nach deren Tod. Lindgren hatte die Wohnung nie besessen, sondern ihr Leben lang Miete gezahlt. Staatsmänner oder Journalisten fragten sie oft, warum sie noch immer in der Mietswohnung sitze, nicht längst umgezogen sei, auf ein ländliches Anwesen oder in eine große Villa, erzählt Johan. Seine Urgroßmutter habe diese Frage nie so recht verstanden. Sie habe sich hier genau richtig gefühlt. »Und die 140 Quadratmeter, die sie viele Jahre allein bewohnte, müssen ihr wie ein Schloss vorgekommen sein«, sagt Johan.

Als die Lindgrens 1941 hier einzogen, bedeutete die neue Wohnung eine große Verbesserung. Vielleicht hat Astrid Lindgren nie vergessen, mit welchem Gefühl sie damals hier eingezogen ist, wie dankbar sie mitten im Zweiten Weltkrieg über dieses Zuhause war. In ihr Tagebuch schrieb sie am 1. Oktober 1941:

»Ich kann nicht umhin, mich über diese schöne Wohnung zu freuen, obwohl mir ständig bewusst ist, dass es uns unverdient gut geht, jetzt, wo so viele nicht einmal ein Dach über dem Kopf haben. (…) Es ist richtig gemütlich geworden; ich will nicht, dass dies einmal bombardiert wird.«2

Von Bomben blieb die Wohnung verschont, das Einzige, worüber sich Astrid Lindgren später einmal beklagte, waren die Fritteusen, die samt einem Restaurant in den 50er-Jahren ins Erdgeschoss des Hauses einzogen. »Eingehüllt in kolossalen Gestank« saß die Autorin nach der Eröffnung in ihrer Wohnung und schrieb genervt an eine Freundin: »Bald geh ich nach unten und kippe sämtliche Pommes frites auf den Fußboden.«3

Lindgrens Wohnung steckt so voller Geschichten und Erinnerungen, dass niemand ihrer Angehörigen sich vorstellen konnte, die Zimmer einfach auszuräumen und den Mietvertrag zu kündigen. Einige Jahre blieb erst einmal alles, wie es war. Manchmal kam Astrids Tochter Karin vorbei, allein oder mit Freunden. Gleichzeitig diskutierte die Familie, ob man die Wohnung in ein Museum verwandeln sollte. Aber wie betreibt man ein Museum? »Wir hatten davon keine Ahnung«, sagt Johan. Außerdem sei es für die Familie unvorstellbar gewesen, die Räume jemand anderem zu überlassen. Noch immer ist die Wohnung für sie alle ein wichtiger Ort, besonders für Johans Oma Karin – Astrids Tochter.

Seit 2015 schmückt Lindgrens Gesicht den 20-Kronen-Schein.

Zugleich sahen die Nachfahren das wachsende Interesse an ihrer Mutter, Großmutter, Urgroßmutter. Schon zu Lebzeiten war Astrid Lindgrens Ansehen von Jahr zu Jahr größer geworden. Ein 1978 entdeckter Asteroid wurde nach ihr benannt; 1999 kürte man sie zur »Schwedin des Jahrhunderts«; 2007, fünf Jahre nach ihrem Tod und zugleich anlässlich ihres 100. Geburtstags, veranstaltete man gleich ein ganzes »Astrid-Lindgren-Jahr« – weltweit. Seit Oktober 2015 ziert ihr Gesicht die 20-Kronen-Banknote. Man wählte extra einen niedrigen Wert, umgerechnet rund zwei Euro, damit möglichst viele Kinder den Schein in die Finger bekommen. Dass Astrid Lindgren ausgerechnet die Nils Holgersson-Autorin Selma Lagerlöf ablöste, erscheint wie ein Treppenwitz der Geschichte wenn man weiß, dass Astrid in ihrer Jugend mit dem Spitznamen »Selma Lagerlöf von Vimmerby« aufgezogen wurde.

In ihrer Heimat sei Astrid Lindgren Teil der schwedischen Seele, gehöre sozusagen zur Volks-DNA. So formuliert es Viveca Ekelund, die Vorsitzende der Astrid Lindgren Sällskapet. Diese Gesellschaft wurde 2002, kurz nach ihrem Tod, von Bewunderern und Freunden der Autorin gegründet. Literarische Gesellschaften wie diese seien zahlreich in Schweden, erklärt Viveca Ekelund, dass auch für Astrid Lindgren eine ins Leben gerufen wurde, sei selbstverständlich gewesen. Inzwischen gibt es mehr als 600 Mitglieder, Johan spricht von den »Hardcore-Fans«, mit denen die Familie eng zusammenarbeite. Ein Nachfahre Lindgrens sitzt im Vorstand der Gesellschaft.

Gemeinsam kam man schließlich auf die Idee, Astrids Wohnung für Besucher zu öffnen. Die Familie trägt die Miete und übernimmt Reparaturen und sonstige Kosten. Die Mitglieder der Gesellschaft führen durch die Räume und erzählen dazu aus Lindgrens Leben.

Dafür wurde intensiv recherchiert: In zwei Mappen sind Fotos von Gemälden, Möbeln und Gegenständen zusammengestellt, an denen die Besucher in den Räumen vorbeigehen. Die Mitglieder der Gesellschaft haben in akribischer Kleinarbeit versucht, die Geschichte jedes Objekts zu beschreiben.4 Man erfährt in den Heftern zum Beispiel, dass Lindgren das Sofa mit dem rosa-geblümten Bezug in den 50er-Jahren anschaffte, und dass sie die gerahmte Farblithografie eines Chagall-Bildes als Abschiedsgeschenk zur Pensionierung von ihrem Verlag Rabén und Sjögren bekam.

Neugierig betrachte ich im Wohnzimmer eine Reihe kleiner Gegenstände, die auf dem halbhohen Regal hinter dem rosa-geblümten Sofa stehen. Eine silberne Schale mit einer Muschel, eine kleine getöpferte Babyfigur, mehrere Väschen. Was mögen sie wohl für eine Geschichte haben? Und was hat dieser Nippes Lindgren bedeutet?

»Vermutlich nicht viel«, sagt Johan. »Was hier steht, ist eine zufällige Momentaufnahme.« Aus seiner Kindheit erinnert Johan sich, dass man mitnehmen durfte, was einem gefiel. »Ich habe mal ein Männlein bekommen. Beim nächsten Besuch stand einfach etwas Neues an dessen Platz«, sagt Johan Seine Urgroßmutter habe immer großzügig schenken, aber nie leichtfertig Dinge wegwerfen können: »Das mochte sie einfach nicht.«

Wie viel in so einem Leben zusammenkommt, das dürfen seit 2015 kleine Gruppen von maximal zwölf Personen aus der Nähe betrachten. Sie werden von der Diele am Esstisch vorbei ins Wohnzimmer geführt, weiter ins Arbeitszimmer, von dort aus durch ein großes Durchgangszimmer bis in Lindgrens Schlafzimmer, wo sie starb. Es ist ein Rundgang, der zugleich eine Zeitreise ins Jahr 2002 ist. Denn seit Astrid Lindgrens Tod hat die Familie versucht, in der Wohnung die Zeit anzuhalten: die mechanische Schreibmaschine im Arbeitszimmer, die Brille und das Vergrößerungsglas auf dem Sofatisch, das Radio unterm Nachttischchen – alles auf den 140 Quadratmetern sei wie am Tag von Astrids Tod, sagt Johan. Selbst der Ketchup im Kühlschrank wurde über Jahre nicht weggeworfen.

Zehn bis zwanzig Touren im Monat bietet die Lindgren-Gesellschaft an. Kaum stehen die Termine für die Wohnungsführung online, sind sie meist schon ausgebucht – und das, obwohl man die Räume inzwischen auch virtuell besichtigen kann. Wer einen der begehrten Plätze ergattert, reagiert nicht selten sehr emotional, erzählt Johan. Ihn erstaunt es jedes Mal aufs Neue, wie sehr die Wohnung die Menschen berührt. Ein russischer Journalist habe mal eine gesamte Stunde durchgeweint: »Astrid wird sehr bewundert in dem Land, für viele dort ist sie die Personifikation von Kindheit.«

Lindgrens Urenkel Johan Palmberg, Jahrgang 1990, staunt immer wieder darüber, wie bedeutsam seine Uroma für viele Menschen ist.

Für die Besucher stehen neben dem Kamin Klapphocker bereit, wie man sie aus Museen kennt. Auf den Sofas und Sesseln sollen sie nicht Platz nehmen. An einigen wenigen Stellen liegen laminierte Zettel, die noch einmal deutlich sagen, dass man sich hier nicht hinsetzen oder dort einen Gegenstand nicht anfassen möge – stets versehen mit dem obligatorischen »tack«, danke.

Aber nichts ist hinter Glas weggeschlossen, keine Absperrgitter halten die Gäste auf Abstand. Auch Fotografieren ist erlaubt. Bisher sei nichts kaputtgegangen und auch nichts gestohlen worden, sagt Johan. Man zollt der Autorin nach ihrem Tod weiterhin Respekt. Und auch wenn nicht alle eine Stunde lang weinen, viele vergießen zumindest am Schluss, an Lindgrens Bett ein paar Tränen.

Für Johan ist das immer ein seltsamer Moment: »Ich war hier schon als kleines Kind, und auch ich wollte nicht, dass es diesen Ort nicht mehr gibt«, sagt er. »Aber es ist eben auch einfach das Zuhause meiner Uroma.« Und so bewegt Johan sich hier: Schlurft in die Küche, um sich ein Glas Wasser zu holen, und hebt ganz selbstverständlich die Seile von den Sofas im Wohnzimmer. Normalerweise liegen die hier als sehr dezentes »Bitte nicht hinsetzen«-Zeichen für die Besucher. Da wir aber allein sind, sagt Johan: »Um die müssen wir uns heute nicht kümmern«, und lädt mich ein, mit ihm Platz zu nehmen.

Neben uns, vor der Tür zum Arbeitszimmer, stand früher immer der Weihnachtsbaum, erzählt Johan. An diese Feiern bei seiner Urgroßmutter kann er sich noch gut erinnern. Die Familie kam stets am 26. Dezember zum gemeinsamen Fest, »an Heiligabend schauten wir auch einmal kurz herein, aber nur, um ›Hallo‹ zu sagen.« Das waren die entspannten Besuche, zwei Tage später hingegen saß Johan in Habachtstellung im Wohnzimmer: »An Astrids Baum hingen immer echte Äpfel, und er war von echten Kerzen erleuchtet. Sehr schön – nur stand der Baum ständig in Flammen.« Johans Verwandte sagen, er erinnere sich falsch. »Aber mein Bruder weiß es auch noch«, erklärt Johan und fügt mit einem Schmunzeln hinzu, dass Weihnachten bei Astrid für ihn als Kind »Furcht einflößend« gewesen sei. »Ich saß verschreckt auf der Couch und wartete, dass der Baum anfängt zu brennen.«

Seine Urgroßmutter ist in Johans Erinnerung nicht das flinke, auf Bäume kletternde Energiebündel, als das sie oft dargestellt wird, sondern eine sehr liebe, aber auch schon sehr alte Frau. »Sie war der älteste Mensch, den ich kannte«, sagt Johan. Besonders fasziniert war er von Astrids Falten, die er regelmäßig anschauen konnte: »Mein Bruder und ich hatten früher Klavierstunden ganz in der Nähe. Wer gerade nicht dran war, wartete bei Astrid«, erzählt Johan. »Sie konnte damals schon nicht mehr gut hören und sehen. Ich musste mich immer herabbeugen und sagen. ›Ich bin’s. Johan.‹ Dann antwortete sie freudig: ›Oh, Johan!‹, und tätschelte meine Wange.« Er sei gern gekommen, sagt Johan, auch deshalb, weil sich für die Urenkel stets eine Leckerei fand.

Wenn Johan erzählt, klingt es so, wie Familiengeschichten eben klingen: Weißt du noch, wie sie uns immer die Wange tätschelte! Weißt du noch, als der Weihnachtsbaum brannte! Und trotzdem würde Johan sich bei einem Regenschauer nie einfach in die Wohnung seiner Uroma flüchten, weil er Sorge hätte, in eine Besuchergruppe hineinzuplatzen. Seine Familie ist eben doch eine ganz besondere – und auch ihn sehen die Menschen anders an, wenn sie ihn sagen hören: »Hallo, ich bin Johan, der Urenkel von Astrid Lindgren.« Als er 2020 die regelmäßig stattfindende Astrid-Lindgren-Konferenz in Stockholm moderierte und sich mit diesen Worten auf der Bühne vorstellte, schnappten die Menschen im Publikum hörbar nach Luft.

Diese Reaktionen seien seltsam, sagt Johan, genauso seltsam, wie jemandem zum ersten Mal zu sagen, dass er mit Astrid Lindgren verwandt ist: »Ich will ja nicht angeben.« Sein Vater und dessen Generation hätten versucht, ihre berühmte Oma geheim zu halten. »Sie wurden als Astrids Enkel sofort anders behandelt, die Menschen waren plötzlich auf der Hut«, erzählt Johan. Er und seine Cousins und Cousinen aus der Urenkelgeneration erleben so etwas nicht mehr. »Die Leute sind eigentlich immer happy.« Die Schweden reagierten meist zurückhaltend, in Russland hingegen wurde Johan schon um Selfies und Autogramme gebeten. »Es ist wirklich merkwürdig«, sagt er, »warum sollte ich Autogramme geben? Ich bin es ja nicht, der die Bücher geschrieben hat.«

Nein, geschrieben hat Johan die Bücher, die vielen Menschen so viel bedeuten, nicht. Aber wenn man die Autorin selbst nicht mehr treffen und sich ein Autogramm holen kann, dann lässt sich die Sehnsucht nach Nähe vielleicht am ehesten dadurch stillen, dass man ihren Nachfahren nahekommt. Und Lindgrens Kinder und Kindeskinder sind nicht bloß mit der Autorin verwandt, sie schützen auch ihr Werk.

Die Hüter des Werks: Astrids Familie und ihre Company

Ein wahrer Bücherberg: Astrid Lindgren hinterließ 34 Romane und 41 Bilderbücher, die in mehr als 100 Sprachen übersetzt wurden.

Am 26. April 1956 war in der Wochenzeitung DIE ZEIT zu lesen: »Heutzutage gibt es so gut wie keine literarischen Wunder. Die Schwedin Astrid Lindgren aber ist eins.«5 Dieses Wunder nahm an einem Abend im September 1944 seinen Anfang. In der Wohnung in der Dalagatan klingelt noch spät das Telefon. In einem Brief an ihre Eltern schildert Astrid, wie ungläubig sie den Telefonhörer in der Hand gehalten und gelauscht habe. Kurz darauf rannte sie zu ihrem Sohn Lasse, dem Einzigen in der Familie, der noch wach war, und begann, wild vor ihm herumzutanzen. Lasse starrte sie an, weil er überhaupt nicht verstand, was in seine Mutter gefahren war. Bis die ihm erzählte, dass gerade der Buchverlag Rabén und Sjögren angerufen habe, um ihr mitzuteilen, dass sie bei einem Wettbewerb für Mädchenbücher den zweiten Preis gewonnen habe. Da hüpfte auch Lasse mit seiner Mutter durchs Zimmer. An diesen Freudentanz erinnerte Lindgren sich noch Jahrzehnte später im Gespräch mit der Publizistin Felizitas von Schönborn.6 Es habe sie fast umgebracht, so glücklich war sie in diesem Moment.

Im Herbst 1944 erschien ihr erstes Buch Britt-Mari erleichtert ihr Herz, ein Briefroman verfasst aus der Sicht eines fünfzehnjährigen Mädchens. Im Jahr darauf schickte Lindgren für den nächsten Rabén-Wettbewerb, diesmal waren Kinderbücher gefragt, gleich zwei Manuskripte ins Rennen: Pippi Langstrumpf und Wir Kinder aus Bullerbü. Die Erzählungen über die Kinder vom Land bekamen keinen Preis, sollten aber als Buch erscheinen. Das stärkste Mädchen der Welt wurde zum Sieger des Wettbewerbs erklärt und zu Weihnachten 1945 ein Verkaufsschlager.

Dem Verleger Hans Rabén wurde da wohl langsam klar, dass Astrid Lindgren alles andere als nur eine »gewöhnliche Hausfrau« war. So hatte er sie im Jahr zuvor bezeichnet und »schade«7, gesagt, weil sich niemand Berühmtes hinter dem Britt-Mari-Manuskript verborgen hatte. Rabén wollte durch die Wettbewerbe eigentlich für seinen noch jungen und wirtschaftlich ziemlich gebeutelten Verlag namhafte Autoren aus der Belletristik für Kinderbücher gewinnen. In den folgenden Jahren konnte er stattdessen Astrid Lindgren beim Berühmtwerden zusehen und sich über seine immer besser gefüllte Verlagskasse freuen.

Allein in den ersten fünf Jahren veröffentlichte Rabén zwölf Bücher von Astrid Lindgren, am Ende hinterließ sie 75 Romane, Geschichtensammlungen und Bilderbücher für Kinder, die bis heute weltweit geschätzt 170 Millionen Mal verkauft wurden. Über dieses Werk wachte die Autorin viele Jahrzehnte selbst – anfangs allein, später unterstützt von ihrer engen Mitarbeiterin Kerstin Kvint sowie ihren Kindern und Enkeln. Heute müssen ihre Nachfahren allein dafür sorgen, dass Astrids Geschichten fortbestehen und dass sich niemand Fremdes an ihnen bereichert oder sie sich zu eigen macht.

Als Rechtspopulisten 2019 in Schweden mit der Äußerung, sie würden einen blonden Michel immer einem Flüchtlingskind vorziehen, für Schlagzeilen sorgten, widersprach Lindgrens Familie öffentlich. Nichts könne Astrids Haltung ferner liegen als Fremdenfeindlichkeit, sagte damals ihr Enkel Olle Nyman. Und wenn jemand ohne Genehmigung Produkte mit Lindgren-Figuren herstellt, kann das teuer werden: Weltweit lassen die Erben Plagiate suchen und verbieten. Und wenn nötig, klagen sie ihr Recht auch ein.

Der Wachturm der Lindgren-Erben liegt seit dem Jahr 2020 im vornehmen Stockholmer Stadtteil Östermalm. Unweit des Karlaplan, gegenüber dem Östra Reals Gymnasium, steht ein imposantes Gebäude aus den 1920er-Jahren, das sogenannte Grå Huset. Hufeisenförmig umschließt es einen Innenhof, zur Straße hin ist es mit einem schmiedeeisernen Zaun begrenzt, Stuckornamente und meterhohe Säulen zieren die Fassade, die sich über sechs Geschosse in den Himmel reckt. Einst wurde hier Militär ausgebildet, fährt man heute im Gebäudeteil C mit einem gläsernen Fahrstuhl in den vierten Stock, gelangt man an den Ort, an dem Astrid Lindgrens Erbe am Leben erhalten und geschützt wird.

»Astrid Lindgren Company« steht auf dem Schild neben einer Tür im Treppenhaus, hinter der sich ein langer, lichter Flur öffnet. Ich bin verabredet mit einigen von Lindgrens Nachfahren und Mitarbeitern ihrer Firma. Die weißen Holztüren zu den Büros, die zu beiden Seiten des Korridors abgehen, stehen alle weit offen. Als ich einmal quer über die Dielen laufe, schaue ich abwechselnd in die Gesichter der rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf Bücher, Bücher, Bücher. Regal an Regal reiht sich an die Wände des Flures. Auf fast allen Buchrücken darin steht derselbe Name: Astrid Lindgren, deren Werk in mehr als 100 Sprachen übersetzt ist.

Am Ende des langen Flures blickt die Autorin mir schließlich selbst altersweise von einem überlebensgroßen Porträt entgegen. Daneben steht ein Sessel wie eine Einladung – als könne man sich hier zu einem Zwiegespräch mit Astrid niederlassen, wenn man in einer kniffligen Frage ihren Rat braucht.

Solche Fragen stellen sich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Astrid Lindgren Company, kurz ALC, täglich, müssen sie doch in Astrids Namen Entscheidungen treffen. Etwa die, ob die neuen farbigen Illustrationen zu Mio, mein Mio auch der Autorin gefallen hätten; ob sie einverstanden gewesen wäre, dass berühmte Sätze aus ihren Büchern Kaffeetassen zieren oder ob sie zugestimmt hätte, dass Pippi Langstrumpf sich im Internet auf der Videoplattform YouTube herumtreibt.

Michel, Mio und Madita sollen auch im Leben künftiger Generationen und am besten überall in der Welt eine Rolle spielen – Kinder unterhalten, sie trösten, sie inspirieren: Das hat man sich in der Company zum Ziel gesetzt. Doch sosehr Astrid Lindgren als Person heute verehrt wird, ihr literarisches Erbe bleibt nicht von selbst lebendig. Die Romane konkurrieren neben Radio und Fernsehen mit den vielen digitalen Angeboten für Kinder. »Wir müssen mit den Geschichten dort sein, wo die Kinder sind«, lautet deshalb ein Leitspruch hier auf dem Flur. Man experimentiert seit einigen Jahren mit Computerspielen und Podcasts und setzt gleichzeitig auf Neuverfilmungen: Den Anfang sollen Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter und Ferien auf Saltkrokan machen.

Besitzer der Astrid Lindgren Company sind die Nachfahren der Autorin: ihre sieben Enkel und ihre Tochter Karin. Deren Mann Carl Olof hatte bereits ab 1998, als Astrid Lind-gren es gesundheitlich nicht mehr schaffte, die Geschäfte für sie geführt. Nach und nach folgten die Enkel: Zuerst Karins Sohn Nils, der 2007, als seine Großmutter hundert Jahre alt geworden wäre, seine Schwester Malin und seine Cousine Annika in die Firma holte. 2014 folgte schließlich sein jüngerer Bruder Olle, der bis 2020ALC-Chef war. Auch Lindgrens Urenkel Johan Palmberg arbeitet inzwischen in der Company. In seiner Generation sei es üblich, im Sommer ein wenig im Büro zu helfen. Bisher ist er aber der Einzige unter seinen Geschwistern, Cousins und Cousinen, der wie seine vier Tanten und Onkel fest im Unternehmen ist. Anteile hält Johan allerdings noch nicht, er könnte sie nur von einem Verwandten erben. Die Astrid Lindgren Company soll ein Familienunternehmen bleiben. Einerseits.

Andererseits sind die vier Enkel und der Urenkel gegenüber den übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Unterzahl. Die meisten im Team sind nicht mit der großen Autorin verwandt. 2020 haben die Eigentümer schließlich entschieden, erstmals jemanden von außerhalb der Familie auf den Chefsessel zu setzen: Cilla Nergårdh, die 2015 als Kommunikationschefin zu ALC gekommen war.

Cilla hat Astrid Lindgren nie gesprochen oder getroffen, sie teilt mit ihr aber die große Liebe zu Büchern und zur Natur. Bevor Cilla zur Astrid Lindgren Company stieß, habe sie in einer kleinen Midlife-Crisis ihren gut bezahlten Job in der Verlagsbranche hingeschmissen und sich zur Gärtnerin ausbilden lassen, erzählt sie. Wie fühlt es sich nun an, eine Firma zu leiten, deren Geschäfte auf einer einzelnen Person basieren, die sie selbst nicht gekannt hat? »Ich habe das nie als ein Problem betrachtet«, sagt Cilla, »ich bin wohl einfach wie die meisten Menschen in der Welt: Wir haben Astrid nie getroffen, aber wir haben ihre Geschichten gelesen und geliebt und sie später unseren Kindern vorgelesen.« Wichtig sei, denen zuzuhören, die Astrid noch kannten, sagt Cilla. Außerdem habe sie in den vergangenen Jahren alles von und über die Autorin gelesen. Und je mehr sie erfahre, desto beeindruckter sei sie: »Ich mag Astrid mehr und mehr!«

Cillas Vorgänger, Astrids Enkel Olle Nyman, befasst sich als gelernter Jurist nun mit Rechtsfragen und ist Sprecher des Familienrats. Mindestens viermal im Jahr kommen die Eigner zusammen, sie geben den Rahmen vor, die Ziele und Werte, für die Lindgren und ALC stehen. Cilla kann sich innerhalb dieser Leitplanken frei bewegen und entscheiden. Ihr Ziel sei es nicht, alles anders zu machen, sagt die Chefin, sie führe lediglich weiter, was Lindgrens Enkel aufgebaut haben.

Nachdem sich die Company in den ersten Jahren vor allem damit beschäftigte, mit wem die Autorin welche Verträge geschlossen hatte und welche Rechte wem eingeräumt worden waren, marschiert man inzwischen mit eigenen Projekten und wachsendem Erfolg voran: ALC unterstützt Musicals, Theaterproduktionen und lädt zu Veranstaltungen über die Kinderbuchautorin. Und man entwickelt mit Partnern Produkte, um in den Kinderzimmern präsent zu sein. Pippi Langstrumpf, das stärkste Mädchen der Welt, sei auch im Lindgren-Business die stärkste »Marke«, was man schon an einer Glasvitrine im Flur sieht: Pippi-Puppen, Pippi-Puzzles, Pippi-Trinkflaschen. In einem eigenen Online-Shop können Fans leicht so einige Goldtaler verprassen.

Was Lindgren wohl dazu sagen würde? »Astrid war klug und hatte durchaus einen Sinn fürs Geschäft«, sagt ihr Enkel Olle Nyman. Und das Ziel der Merchandise-Artikel sei, die Menschen zu den Büchern zurückzubringen.

Puppen, Spiele, Geschirr: Schon zu Lindgrens Lebzeiten gab es Merchandise-Artikel zu ihren Büchern. In der Vitrine im Flur der Astrid Lindgren Company ist eine kleine Auswahl zu sehen.

Die waren Astrid Lindgren immer am wichtigsten, aber auch sie verstand von Beginn an sehr gut, dass sie für deren Bekanntheit auf anderen, damals neuen Kanälen werben musste. Pippi Langstrumpf enterte schon drei Monate nach Erscheinen die Theaterbühne, 1946 wurden die Geschichten im Radio vorgelesen, ein Kritiker beschwerte sich in einem Leserbrief in einer der großen Tageszeitungen gar über den »geistesgestörten Stil«8, der einem aus dem Apparat entgegenschalle. In einem Brief an ihre Eltern schrieb die Autorin zwar: »Dieses Kind entwickelt sich zu einer Landplage«9. Doch an dieser Plage wirkte sie tatkräftig mit. Im Februar 1947 berichtete Lindgren den Eltern: »Nächste Woche werde ich an einer Schallplattenaufnahme von Pippi mitwirken. (…) Später werden sicher noch Pippi-Puppen und Pippi-Puzzles hinzukommen.«10

Auch mit ihren anderen Büchern war sie in den Medien präsent. Kalle Blomquist etwa machte sie 1951 zu einer Hörspielserie, für die sich immer samstagsabends halb Schweden vor den Radiogeräten versammelte. Und auch die humorvolle und schlagfertige Autorin selbst lud man gern ins Studio ein. In einem Brief an ihre Eltern schrieb sie im Februar 1956: »Gestern war ich zum ersten Mal in einem Fernsehprogramm dabei. Ich durfte auf dem Sofa sitzen und mich interviewen lassen.«11

Doch anders als Lindgrens Nachfahren entschied Astrid Lindgren für sich und das eigene Werk. In ihrem Testament habe sie nicht genau geregelt, wie mit ihrem Erbe umgegangen werden soll, sagt ihr Enkel Olle. Aber sie habe seiner Mutter, Astrids Tochter Karin, aufgetragen, sich um ihr Werk zu kümmern. »Und meine Mutter ist sozusagen mariniert in Astrids Werten und Gedanken«, sagt Olle. Keiner wisse so gut wie Karin Nyman, was Astrid gewollt hätte – und was nicht.