Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Erlanger Verlag für Mission und Ökumene

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die unerwartete Entscheidung ihrer Eltern 1977 als Entwicklungshelfer zu arbeiten, stellt die Welt eines gerade erst in Deutschland eingeschulten Mädchens auf den Kopf: Hanni und ihr Bruder Tobi werden eingepackt und von den Eltern zuerst nach Großbritannien und dann nach Papua-Neuguinea mitgenommen. Niemand von der Familie hat eine Vorstellung davon, wie einschneidend der "Culture Clash" in der ehemals deutschen Kolonie für sie sein wird. Alle Familienmitglieder stürzen sich notgedrungen in ihr neues, exotisches Leben. Immer neugieriger, selbstverständlicher und mutiger begegnet Hanni den abenteuerlichen Herausforderungen. Sie lernt dabei Land und Leute kennen und beobachtet, wie sich ihre Familie in der neuen Umgebung stetig verändert. Die Grenzen ihrer kindlichen Selbstständigkeit werden zuletzt auf eine harte Probe gestellt, als die familiären Bande quer über den Globus zu reißen drohen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 535

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Johanna Schmotz

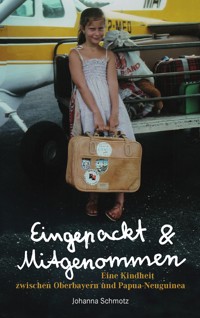

Eingepackt & Mitgenommen

Eine Kindheit zwischen Oberbayern und Papua-Neuguinea

Johanna Schmotz

Eingepackt & Mitgenommen

Eine Kindheit zwischen Oberbayern und Papua-Neuguinea

Diese Publikation wurde gefördert von Mission EineWelt

Evangelisch-Lutherischer Zentralverband für Äußere Mission

Alle Rechte vorbehalten

Kein Teil dieses Buches darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Erlanger Verlags für Mission und Ökumene vervielfältigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise übertragen werden. Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

ISBN 978-3-87214-590-1 (Print)

ISBN 978-3-87214-642-7 (Epub)

© Erlanger Verlag für Mission und Ökumene, Neuendettelsau 2025

© Hauptstr. 2 | 91564 Neuendettelsau

©[email protected] | www.erlanger-verlag.de

Cover: Elisabeth Waltinger

Satz: Martin Keiper/ keipertext.com

Druck: Scandinavian Book, Neustadt/Aisch

Liebe Eltern und Geschwister,indem ich in diesem Buch die Geschichte unserer Familie rund um Papua-Neuguinea aus meiner Perspektive erzähle, mute und traue ich uns allen viel zu. Aber das werden wir jetzt auch noch aushalten!

Eure Hanni

INHALT

Prolog

Vom Baumstamm zum Stammbaum

Alle Josef, alle Bauern

Maria, angestrengt und anstrengend

Josef, der Bedrückte

Fliegeralarm

Sepp, zuerst verhindert, dann Günstling Gottes

Einer von dreizehn

Liesel, die Lutherische

Fotos stinken nicht

Aus, der Traum

Helga, die Sittsame

Liebe am Fuße des Pergamon-Altars

Bauer findet Frau, aber kein Verständnis

Von der Trauer zur Trauung

De Loama

Etwas Neues braucht der Sepp

Am grünen Teppich

Schule schnuppern

Aufbruchstimmung

Let's be english now

„yes“ hoaßt „ja“ und „no“ hoaßt „na“

Back to Germany oder sagt man jetzt wieder: Deutschland?

Jetzt braucht er wirklich ein Flugzeug

Von Angesicht zu Angesicht

Eingewöhnen in Finschhafen

So ein Singsing

Haus auf Stelzen

Bush von unten

Yagaum, Health Centre

Marasin long Haus Sic

Kopfsache

Ich packe meinen Koffer und nehme mit

Bushpatrol

Wieso Lernen?

Ich bekomme ein Kind

Kultur am Sonntagnachmittag

Kaikai

Planti wok bilong bisi misis

Mensch-langweile-dich-nicht

Floßbau

Mi bilip long God

Der Stöckl Heini

Kuckuck, Kuckuck ruft's im Urwald

Ol bikpela animal bilong Niugini

Hannison Crusoe

Steinzeitgrüße

Von Brezen und Sensen

Unterwegs

Ein Korb wird mir gegeben

Höhlen- oder Höllentrip

Auf nach Karkar-Island

Zu Gast bei Tscharkes

Gratwanderung

Das Häusel im Bush

Em tru bzw. kann das alles stimmen?

Grenzerfahrungen

Aufbruch mit Füller

Angekommen

Wow, Wau

Läuft gut

Wankain pikinini

Milkshake im Dreivierteltakt

Stopover

No problem

No, he's not my husband

Shakehand im Fluss des Lebens

Shoeshine goes Taj Mahal

Namaste Nepal

Lost in Thamel

Om

Cogito ergo Singsing

Schwarzwälder Kirschtorte

Innen im Schrank

Morning has broken

Stoß in den Rücken

Wörterverzeichnis (Tok Pisin bilong Papua Niugini)

Tenkyu tru:

Prolog

Ein Krokodil hatte nach uns geschnappt, wahrscheinlich ein Saltie. Mit einem einzigen Bissen hatte uns das pukpuk verschlungen. Dem Kalender nach waren es nur fünf Jahre. Es kam und kommt mir immer viel länger vor. Nach über vierzig Jahren versuche ich, dem Salzwasserkrokodil dieses damalige Leben aus dem Maul zu reißen. Die Geschichten, Gefühle, Erlebnisse zwischen den zusammengepressten spitzen Zähnen herauszuziehen, die Fetzen wie Puzzleteile zusammenzusetzen. Dabei stelle ich mir die Frage, ob die fünf Jahre eigentlich schon vorbei sind. Oder ob unser Leben nicht doch noch an einigen Stellen im Schlund des Krokodils feststeckt. Werden die rausgepulten Fetzen unser Leben rekonstruieren? Unsere Lebenslinien von damals entsprechen Zickzacklinien quer über den Globus, streben leicht nach oben, stürzen dann wieder steil in die Tiefe, werden von dünnen schamhaften Linien perforiert, beginnen und enden immer wieder in einer kleinen oberbayerischen Stadt. Dem Schlund? Wann werden diese fünf Jahre vorbei sein?

Ich werfe meine scheinbar in Stein gemeißelten, schweren Erinnerungen in die Höhe – oder sind es doch leichte, flexible Gummibälle? Ich synchronisiere das Erlebte, versuche das damals Erlebte verständlich zu erzählen und kann an einigen Stellen fast nicht glauben, dass sich alles so zugetragen hat. Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen, trennen sich, vermischen sich, wechseln wild durcheinander, spielen Verstecken mit mir, mit uns allen, oder präsentieren sich als kunstvoll dekorierter Nippes in den Erinnerungen meiner Eltern, stilisiert, inszeniert, verwackelt, verrutscht, verstaubt, versteckt. Oder steckt unsere Familiengeschichte in einer synchronen Zeitschlaufe fest? Das Erkunden meiner Erinnerungen und die Gespräche mit meiner sich erinnernden Familie wird eine Mission. Meine Mission.

Das, was ein bunter Blumenstrauß über fünf Jahre unserer Familiengeschichte werden soll, duftet und stinkt in einem: Hollerblüten schmiegen sich an sabbernde Schweineschnauzen. Jasmin und Maiglöckchen übertönen den Duft von Frangipani, während Hibiskusblüten und Bougainvillea das gemeine Vergissmeinnicht in seiner Farbenpracht übertrumpfen. Staubige Flederwische streben nach oben, eingetrocknete Fäkalien beißen in der Nase, Federn vom Paradiesvogel schillern verbotenerweise heraus, alltägliches Dornengestrüpp sticht in die Hände, Farne überbieten sich in den unterschiedlichsten Grüntönen, Zähne von Haifischen und Krokodilen schmiegen sich an Schweineborsten und Palmwedel, abgewetzte Schwänze von Geckos und Ratten baumeln heraus, überdimensional große Weihnachtssterne verdecken nicht vorhandene Weihnachtsbäume und abgegriffene Gebetsmühlen drehen sich zum verbotenen Gebet. Moskitos und Schmeißfliegen umschwirren blutrünstig die einzelnen Teile. Riesenschmetterlinge in unwirklich leuchtenden Blautönen flattern pittoresk durchs Bild und alles ist umweht vom Duft katholischen Weihrauchs, indischer Räucherstäbchen und dem Klang evangelischer Posaunenchöre und trommelnder Krieger. Das Krokodil ist alt und gnädig, öffnet nach und nach sein Kiefergelenk und gibt einen Teil der Beute preis.

Vom Baumstamm zum Stammbaum

Die leichten, türkis strahlenden Wellen kräuseln sich am ausgehöhlten Baumstamm, während eine Familie in ein Kanu steigt. Und dieses federleichte Boot soll eine Familie tragen, sogar fortbewegen? Ein Mann und sein kleiner Sohn kauern vorne im ausgehöhlten Teil des Baumstammes. Die anderen, seine schwangere Ehefrau und ihre zwei Töchter, thronen auf der großen rechteckigen Plattform, die sich etwas erhoben über dem Baumstamm erstreckt. Sie sitzen auf geflochtenen Wedeln von Kokospalmen, gehalten von einem filigranen Gestell aus Bambusstäben. Männer schieben die Familie mit einer ruckartigen Bewegung weg vom weichen Sandstrand ins Meer. Sofort beginnen die Augen des Vaters mit den Farben des Meeres um die Wette zu leuchten, während er zu rudern beginnt. Die langen blonden Haare der Mutter lösen sich aus der Steckfrisur und flattern im leichten Wind. Sie hält in ihren Armen ein Baby, auf dem ihr Blick friedlich ruht. Die Beine der großen Tochter baumeln im glasklaren Salzwasser. Unter dem Einbaum schwimmen unzählige regenbogenfarbene Fische. In Schwärmen umzingeln sie neugierig das Gefährt. Dazwischen blitzen orange leuchtende Korallen heraus. Die sehnsüchtigen Blicke der Familie lösen sich langsam vom kleiner werdenden Ufer, öffnen sich und wandern hinaus auf das offene, unendlich große Meer. Begrenzt wird dieses Panorama nur durch den hellblauen Horizont. Ach nein, der Gipfel eines qualmenden Vulkans erhebt sich wolkenverhangen aus dem Ozean.

Wer ist diese Familie? Entspringt sie einem Südseegemälde von Paul Gauguin oder doch von Emil Nolde? Oder ist es ein in Holz geschnitztes Erzählrelief, also ein Storyboard, geschnitzt von Eingeborenen? Ein Familienausflug auf dem Meer? Warum stechen sie in See? Wohin rudern sie? Die Familie auf dem Bild, das sind wir, tatsächlich wir. Unsere Familie vor großer Kulisse im kleinen Boot. Vor einer Fototapete im Fotostudio? Nein. Echte Südsee, echte Palmen, echter Baumstamm. Allmählich verändert sich unsere etwas wackelige Haltung, unser mulmiges Gefühl. Unsere Körper entspannen sich, werden angenehm träge und wir fühlen uns im Einklang mit der großen weiten Welt auf diesem kleinen feinen Gefährt. Dinge, die wir bisher für wichtig erachtet haben, werden unbedeutend. Wir lassen uns treiben und halten doch Kurs. Wir fühlen uns wie feuchte Wäsche, die an der Leine baumelt, trocknet, sachte vom Wind hin- und hergeschaukelt. All unsere Sinne sind maximal aktiv und maximal passiv in einem. Mit jedem Meter, den wir uns von der Küste wegbewegen, wird das Surren der Moskitos weniger, der Wind kühler und das Gemüt freier. Der Baumstamm schwebt förmlich übers Wasser. Der seitliche kleine Ausleger gibt dem Gefährt Stabilität. Er ist durch drei dünne Balken mit dem Hauptstamm verbunden und durch Pflanzenfasern fixiert.

Mein Bruder Tobi ist durstig, er klettert unbeholfen durch den wankenden Baumstamm und stemmt sich mit seinen kleinen Armen auf die Plattform. Auf seinem nackten Bauch schiebt er sich über die Kante nach oben, setzt eine junge, noch grüne Kokosnuss an seine Lippen und trinkt in gierigen Schlucken die süßliche Milch. Schließlich legt er seinen Kopf auf den Schoß meiner schwangeren Mutter, die meine Schwester Susi unter ihrem Herzen trägt. Um ihm Platz zu geben, hievt sie wiederum meine schlafende Schwester Liese auf meinen Schoß. Das Kanu gleitet weiter majestätisch dahin. Der Ausleger gleicht alle Bewegungen aus. Dieses Boot weiß um seine Kraft, in ihm stecken jahrtausendealte Erfahrungen. Schnell und geschmeidig schwebt es an diesem strahlenden Sonntag durch eine Südseebucht im Bismarck-Archipel.

So idyllisch dieses Bild erst einmal erscheint und so sehr es mein Vater zu beschwören versucht, stimmt es, aber halt nur zum Teil. Es gibt auch einen anderen Teil der Geschichte, einen, den er gerne herunterspielt, der weniger pittoresk und harmonisch in der Südsee glitzert, der mit Anstrengung, Verlust und großer Angst verknüpft ist. Würde unser Baumstamm, der mitunter gefährlich in den hohen Wellen schwankte, kentern oder alle Passagiere wieder sicher ans Ufer zurückbringen? Was um Himmels willen hat uns 1977 in die Südsee getrieben? Liegen unsere Wurzeln, unser Stammbaum in der Südsee? Sind wir Nachfahren von Kolonialisten des deutschen Kaiserreichs oder machen wir einfach einen exotischen Urlaub und haben das 90-Minuten-Paket „Sanfte Südseewellen vor Vulkankulisse“ gebucht? Nein, ganz so einfach ist das Storyboard unserer Familie nicht. Dazu muss ich den Blick vom ausgehöhlten Baumstamm zum prall gefüllten Stammbaum lenken.

Alle Josef, alle Bauern

Meine Vorfahren stammten weitgehend aus dem süddeutschen Raum. Sie haben Deutschland noch in anderen Grenzen gekannt und die zwei Weltkriege erlebt, die diese Grenzen verändert haben. Zu Lebzeiten meiner Großeltern waren Teile Papua-Neuguineas noch eine deutsche Kolonie. Meine Großeltern konnten als Kinder oder Jugendliche der Zeitung entnehmen, dass Deutschland auch im Pazifik eine Kolonie hatte, das Kaiser-Wilhelms-Land. Nicht nur in diesem fernen Land liefen die Menschen barfuß, auch meine Großeltern liefen in ihrer kleinen dörflichen Welt barfuß, zumindest im Sommer. Auch sie waren zu Beginn ihres Lebens ohne Strom und ohne fließend Wasser aufgewachsen. Ihre Welt spielte sich in einem Radius von meist nur ein paar Kilometern ab und ihr Interesse galt oft nur ihrem jeweiligen Dorf, dem nächsten Dorf und vielleicht noch dem übernächsten Dorf, dann war der Tellerrand erreicht.

Mein Vater Josef war früher Bauer gewesen, ein Landwirt. Alle meine Vorfahren waren immer Bauern gewesen, alle hatten immer Josef geheißen. Die Ahnenforschungen meiner Mutter belegen das. Kirchenbücher aus der Oberpfalz, Nieder-, Oberbayern und Schwaben, das Staatsarchiv, alles wurde von ihr akribisch durchforstet. Ergebnis: alle Bauern, alle Josef. Oder im Umkehrschluss: alle Josef, alle Bauern. Nein, ich übertreibe natürlich in der uns eigenen Art. Meine Mutter selbst würde an dieser Stelle augenblicklich und massiv dementieren und in ihrer langatmigen, weit ausholenden Art die Namensgebung und einzelne Schicksale unserer Vorfahren durch zahlreiche Gegenbeispiele widerlegen, sich in Schreibweisen, regionalen Besonderheiten, Abschreibfehlern in den Kirchenbüchern, unleserlichen Schriften, vertuschten unehelichen Kindern, veränderten Markungsgrenzen ins Uferlose verlieren. Keiner von uns würde diesen epischen Ausführungen folgen können, folgen wollen. Ihre Ausführungen zu Stammbäumen stocken, sind durchsetzt mit Pausen und konzentriertem Innehalten. „Nein, jetzt weiß ichs wieder“, sie erzählt, nimmt gerade Gesagtes im nächsten Satz zurück, ihre Stimme überschlägt sich triumphierend und wird laut, wenn sie sich an etwas mit Bestimmtheit erinnert. Sie jongliert mit Namen, Orten, Jahreszahlen. Wir anderen wissen nicht einmal, ob diese historischen Bälle noch in der Luft sind oder bereits am Boden wegrollen. Ist das noch Jonglieren oder ist das schon Boccia? – Egal, ob überhaupt gefragt wurde, und egal, welche Frage gestellt wurde, würde ihre Antwort lauten: „Da muss i jetzt aber doch weiter ausholen!“

Belassen wir es bei: fast alle Bauern, fast alle Josef. Die Josefs stammten aus verschiedenen Bauernhöfen aus verschiedenen Dörfern aus verschiedenen Jahrzehnten, sogar aus verschiedenen Jahrhunderten. Lediglich ihre Schreibweise variierte zwischen Joseph, Josef, Sepp, Seppl, Beppi. Sie gehörten wahlweise der katholischen oder der evangelischen Kirche an und doch ähnelten sich ihre Leben, die durch die Landarbeit, die Jahreszeiten, das Wetter, das Kirchenjahr und den Glauben an den lieben Gott geprägt waren. Bodenständige, gottesfürchtige Bauern, die sich um die Getreideernte und das Leben ihrer Viecher und Familienmitglieder sorgten. Wird das Wetter halten? Wann säe ich aus? Wie sähe das denn aus, wenn ich als Letzter aussäe? Wie krieg ich das Heu trocken heim? Wann kalbt die Kuh? Hat der Fuchs heut Nacht zwei Hühner geholt? Wird mein Kind, wird meine Frau diese Geburt überleben? Das Leben, sofern es überhaupt steuerbar war, bestimmten Männer. Männer waren die Herren auf dem Hof, auf dem Feld, in der Dorfgemeinschaft. Sie schafften an. Nach dem Dreschen, dem Kartoffelklauben, der Stallarbeit, dem Heumachen, hieß es: „Heut haben wir was geschafft“, oder es hieß: „Bin ich heute geschafft“. Sonntags hieß es bestenfalls: „Jetzt schnell in die Wirtschaft!“

Die Frauen, die in unserer Familie oft Maria hießen, und auch Marie, Mare, Mirli oder Mia gerufen wurden, arbeiteten so vor sich hin. Sicherlich haben sie auch viel geschafft und waren auch oft geschafft, aber das zählte bedeutend weniger. Frauen wurden verheiratet, bekamen Kinder – viele –, machten Stallarbeit, Hausarbeit, Gartenarbeit, gingen sonntags brav in die Kirche und anschließend nicht zum Wirt. Über dem Hof meines Vaters hing eine bleierne Schwere, kein Damoklesschwert, eher ein Damoklesgewicht, denn nicht nur die harte Arbeit, die Körper und Geist in enge Grenzen zwang, hing über diesem Hof, über dieser Familie. Es muss schon länger etwas Bedrückendes, unendlich Kraftraubendes, Ermüdendes darüber gehangen haben. Man fühlte sich schon von der Vorstellung einer Anstrengung kaputt und trotzdem verließ man nie die Arbeit auf dem Hof und die Arbeit verließ einen auch nie. Es war halt so. Eine nicht greifbare Erschöpfung, die sich über Generationen Platz gemacht hatte. Ein kreisförmiges Nach-unten-gezogen-Werden, welches ich gut kenne und auch mich erfassen kann, wenn ich nicht aufpasse. Schwere Füße, schwerer Kopf, schwerer Atem, kein Ende davon in Sicht. Eine ziehende Bewegung nach unten, ohne je einen Boden zu erreichen.

Maria, angestrengt und anstrengend

Am meisten manifestierte sich diese Erschöpfung in der Person meiner Großmutter, der Mutter meines Vaters. Wir Kinder vermieden diese Maria heißende Oma, die wenig sprach, langsam über den Hof schlurfte, mühsam ihre Gummistrümpfe über die zentimeterdicken Krampfadern hochzog und meist erst gegen Nachmittag das Haus verließ, um das Unkraut, die falsche Kamille, in ihrem Garten in Zeitlupentempo zu jäten. All ihre Bewegungen zeugten von unwilliger Erschöpfung oder erschöpftem Unwillen. Das Gegenteil jeglicher Zielstrebigkeit, nichts lustvoll Sandelndes. Ein stiller Protest. Eine provokante Trägheit. Das Aufstehen, das Anziehen, das Kämmen oder Nichtkämmen ihrer Haare, das Haus verlassen, sich zur Gartenarbeit aufraffen, sich bücken, sich aufrichten, eine Hacke an die Stadelmauer lehnen, sie dort über Tage vergessen, eine Gießkanne halb befüllen, hochheben, noch einmal absetzen, sich an der Taille abstützen, die fast leere Gießkanne wieder absetzen, stehen lassen, sich kurz darauf wieder ins abgedunkelte, modrig riechende Haus schleppen, einfach alles war mühsam an ihr. Für sie. Mit ihr. Ich konnte ihr allenfalls aus der Ferne zuschauen bei ihrem nutzlosen Werkeln.

Ihr zu helfen, wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Wobei denn? Wofür denn? Vielleicht war ihre Art ansteckend, vielleicht wäre ich dauerhaft in die gleiche haltlose Erschöpfung gefallen, wenn ich mich näher mit ihr beschäftigt hätte. Eine Angst, die mich bis heute begleitet, wenn ich faul auf dem Kanapee herumfläze. Wenn du nicht aufpasst, wirst du wie diese Oma, anstrengend und angestrengt. Du bist dann eine Last. Dein Leben ist sinnlos. Du wirst irre und keiner will etwas mit dir zu tun haben. Pass bloß auf, Hanni, dass du nicht so wirst wie sie. Sehr gefährlich. Jedenfalls verströmte diese Großmutter, die wir nie mit „Oma“ ansprachen, neben ihrer unzufriedenen Art einen ganz eigenen Geruch. Wenn ein Gespräch unumgänglich war, sprach sie uns etwas unwirsch und ohne Anrede an. „Warum habts ihr bei mir geklopft?“ Eine Melange aus Staub, Moder, Misthaufen, feuchtem Holz, Mischbrot, Butter, Kernseife und Erde. Genau wie ihr uraltes Bauernhaus und wie ihr Kanapee. Der Duft war für mich nicht unangenehm. Aber auch nicht angenehm. Er war halt da. Unverkennbar. Unverwechselbar. Ihr Körper war klein und eher schmal, zuletzt etwas gebückt. Der Blick trübe. Einzig ihre grauen Haare, die an Kraushaar erinnerten, verrieten etwas von dem ungebändigten, aufbegehrenden Wesen ihrer Jugend. Sie standen gekräuselt und drahtig nach allen Seiten ab und selbst ihre beiden Steckkämme vermochten ihr Haar nicht wirklich zu bändigen.

Ich streiche mir beim Schreiben dieser Sätze über mein Haar. Ja, hatte sie damals nicht genau das gleiche Haar, wie ich es jetzt habe? Widerspenstig, gräulich und gelegentlich mit Steckkämmen straff nach hinten gefasst. Mit uns Enkelkindern konnte sie kaum etwas anfangen. Und wir Enkelkinder nicht mit ihr. Eigentlich konnte niemand so richtig etwas mit ihr anfangen, sie selbst auch nicht. Wenn wir sie besuchten, dann immer nur im Pulk mehrerer Enkelkinder. Der Besuch bei ihr kam fast einer Art Mutprobe gleich, denn ihre schlechte Laune konnte uns gehörig ängstigen. Oft lag sie erschöpft auf dem Kanapee in der verdunkelten, kühlen Stube. Die Fensterläden der ohnehin kleinen Bauernfenster hatte sie meist halb geschlossen, sodass sie ihren Dämmerschlaf in einer Art Dämmerlicht verbrachte auf diesem angenehm übelriechenden Kanapee, dessen Oberfläche aus einem gelbmelierten, geribbelten Stoff bestand. Diese Liege atmete die Gerüche des Hauses und seiner Bewohner ein und aus und verdichtete die spezielle Geruchsessenz dieses Hofs in seinem Gewebe zu einem – ja, zu was eigentlich? Zu etwas ganz Speziellem. Die Großmutter schwieg oder schimpfte gerne. Leise, anklagend. Uns. Über uns. Andere. Über andere. Über das Böse in der Welt. Darüber, dass sie verfolgt werde, dass sie vergiftet werde von Lebensmitteln aller Art, dass sie keinem trauen könne. Jedes Mal die gleichen Bedrohungsszenarien.

Wir nahmen es lakonisch hin, wir „bösen“ Enkelkinder. Wir kannten es nicht anders. Wenn wir durstig und hungrig waren, wärmte sie uns umständlich Sprudelwasser oder Orangenlimo auf ihrem Holzherd auf und schmierte uns dazu dick Butter aufs Brot. Die Limonade durften wir allenfalls lauwarm trinken, um uns den Magen nicht zu verderben. Auch im Hochsommer. Während Mischbrot, billiges Limo und Butter okay waren, beäugte sie andere Lebensmittel äußerst misstrauisch. Kaugummi war der Inbegriff des Bösen. Mein Vater vermied es lange Zeit, über seine Mutter zu sprechen. Erst im Alter quellen die eingelagerten und gesammelten Gemeinheiten seiner Mutter aus ihm heraus und bestürzen uns. Wenn er dann wieder alles Unrecht aufzählt, das er als Kind erlebt hat, beendet er das Thema mit einem scheinbar banalen Satz, der allen Schmerz über alle Umstände pauschal einschließt und gleichzeitig alles verleugnet: „Überall is was, bloß bei uns ned!“ Während er dies sagt und eine kunstvolle Pause beim Komma setzt, schwingt ein gewisser Triumph in seinem Tonfall mit und gleichzeitig Wehmut, Trauer und ein bisschen spitzbübischer Humor. Eine absolut gelungene Mischung, von allem etwas und doch nichts Spezielles. Wie wenn er wieder eine Decke des Schweigens ausbreiten will. Meint er das eigentlich ernst, ironisch, oder weiß er es selbst nicht recht? Das ist unwesentlich. Meinem Vater gibt der Satz Sicherheit. Ich mag ihn, seinen oft rezitierten Spruch, ein indifferentes Familienmantra. Die „Baustellen“ aller anderen Leute andeuten und eigene Probleme pauschal leugnen, gerade wo es doch bei uns so viel gab, so viel Offensichtliches gab.

Josef, der Bedrückte

Marias Mann, der natürlich entsprechend der Familientradition getaufte Josef, also mein Opa väterlicherseits, war Mitte der 1970er-Jahre gestorben, in dem Krankenhaus gestorben, das mein Vater ausgewählt hatte. Dramatisch gestorben, weil ein Oberarzt trotz seines Bereitschaftsdienstes nicht erreichbar war und der Großvater somit nicht operiert werden konnte. Nur eine einzige Erinnerung an meinen Großvater hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Eine an sich unbedeutende Situation, die weniger dem Opa als vielmehr einem Lebensmittel gilt. Meine Mutter hatte eine französische Zwiebelsuppe gekocht. Beim Essen kämpfte der Opa mit seinem Löffel und den daran klebenden Käsefäden – unsicher, wie er mit dem endlos dehnbaren, widerborstigen Zeug umzugehen habe. Es war wohl eine Premiere. Für ihn, für mich. Ich saß neben ihm und verfolgte fasziniert die langen Schnüre vom Suppenteller zu seinem schlurfenden Mund hin. Die Fäden hörten nicht auf, sie rissen einfach nicht. Wie Spinnweben. Endlos. Irritiert hob er seinen rechten Arm immer höher. Er wickelte die Fäden schließlich spulenartig auf den Löffel und biss sie dann einfach in der Luft ab. Die losen Enden platschten in den Teller zurück und die Suppenbrühe spritzte dabei platschend über den Tisch, ohne dass er sich aufregte und ohne dass er deswegen geschimpft wurde. So etwas gefiel mir außerordentlich. Nicht nur ich, das sechsjährige Kind, sondern auch der alte Opa sabberte hier beim Essen. Wenn ich der erinnerten Kurzszene nachträglich noch etwas abgewinnen will, dann ist es vielleicht die für mich eindrückliche Widerlegung des Sprichworts: „Was der Bauer ned kennt, frisst er ned!“ Mein Opa hatte das exotische Gericht probiert und war davon satt geworden. Gern wird auch erzählt, dass er Bananen erst in fortgeschrittenem Alter kennenlernte und diese sehr gern aß. Sicherlich konnte er sich nicht vorstellen, dass seine Enkel einmal zwischen Bananenbäumen aufwachsen und Blätter von Bananenbäumen abrupfen würden, um sie als Regenschirm zu verwenden. Mein Opa sieht auf den Fotos von damals meinem Vater von heute sehr ähnlich. Optisch haben sie sich im Alter einander sehr angenähert. Beides kleine, drahtige Männer, mit eher bedächtigem, sich schwer entscheidendem Wesen, gefangen in ihren eigenen Ambivalenzen. Interessiert, neugierig, schwermütig und doch humorvoll, auf jeden Fall mit einem Blick über den Tellerrand hinweg.

Fliegeralarm

Mein Vater versuchte in diesem Hof den Kopf oben zu behalten, den Streit seiner Eltern zu ertragen. Wenn es schlimm war, wurde er zu seiner Lieblingstante geschickt. Aber nicht nur seine Familie, auch sein Leben als Kriegskind beinhaltete viele Möglichkeiten, traumatisiert zu werden: Es gab oft Fliegeralarm wegen des nahen Militärflughafens, auf dem die Amerikaner die Endmontage und Stationierung der Messerschmitt Me 262 vermuteten. Bei Alarm flüchtete mein Vater jedes Mal mit allen anderen Hofbewohnern in den feucht-modrigen Keller oder duckte sich am Feldrand hinter einen Busch. Mitte März 1945 zerstörte die Air Force an drei Tagen den Militärflughafen mit massiven Bombenangriffen. Umliegende Dörfer, wie eben auch das Heimatdorf meines Vaters, wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Bei einem dieser Angriffe – mein Vater spricht gern von einem „Bombenteppich“ – versuchten sich zuletzt schwer verletzte Soldaten und Zivilisten in seinen elterlichen Hof zu schleppen, wobei sie an der scheinbar verschlossenen Türklinke des Gartentors scheiterten. Einem der Verletzten sah mein siebenjähriger Vater vom Kellerfenster aus beim Sterben zu. Ein anderer russischer Kriegsgefangener winselte derweil beim Nachbarhof darum, ihn doch endlich von seinen Schmerzen zu befreien und ihn zu erschießen. Und trotzdem war Josef ein Kind, das spielen wollte, das einfach ein Kind sein wollte. Vor Jahren hatte er mir beiläufig die folgende Geschichte von sich erzählt, und spätestens aus dieser scheinbaren Beiläufigkeit wurde mir klar, dass ihn diese Geschichte Jahrzehnte später immer noch beschäftigte, und so stelle ich mir die Details der Geschichte vor:

Als Kind sehnte er sich nach einem bestimmten Spielzeug, einem geschnitzten Holzflugzeug. Die Kriegsinternierten am nahen Militärflughafen schnitzten und bemalten solche Flugzeuge mit deutschen Fahnen und tauschten sie gegen Nahrungsmittel. Ein paar Kinder im Dorf hatten schon so Flieger. Da wollte er auch mitspielen. Nein: Nicht wollte, er musste da mitspielen! Auch einen Flieger durch die Luft wirbeln, Fichtenzapfen, also Bomben, abwerfen auf die anderen amerikanischen Flieger, schnell bombardieren, seinen Flieger flugs in Sicherheit bringen und neue Fichtenzapfen laden. Über Wochen bettelte Sepp seine Mutter an, versuchte zu ihr durchzudringen, ihr sein Anliegen deutlich zu machen. Er brauchte dieses Flugzeug. Unbedingt. Seine Stellung bei den anderen Dorfkindern hing davon ab. Irgendwann gelang es ihm, sie zu erweichen, sie aus ihrer eigenen Welt herauszuholen. Sie übergab ihm einen großen Laib Brot. Zwei Kilogramm oder schwerer. Er wickelte es in ein Leintuch und packte es in einen Rucksack. Wie glücklich war er. Endlich würde er richtig mitspielen können bei den anderen Dorfkindern. Nicht immer nur mit diesen grob zusammengenagelten Brettern hinterherlaufen und ausgelacht werden. Alle Sorgen darüber, dass er auf dem Weg in einen Fliegeralarm kommen könnte, waren verflogen. Er flog förmlich in Richtung Flughafen. Seine Lippen summten dazu den Motorenlärm der Kriegsflugzeuge. Er spürte nicht, wie die Stoppeln der abgeernteten Getreidefelder in seine nackten Fußsohlen stachen. Da war nur die helle Vorfreude auf das begehrte Spielzeug.

Waren es polnische, tschechische oder ukrainische Kriegsgefangene hinter dem Stacheldrahtzaun, die ihn freudig heranwinkten, ihm in fremden Sprachen zuriefen, weil sie den Laib Brot auf seinem Rücken erahnten? Josef überwindet seine Scheu vor den grau gewandeten Männern, tritt nah an die Absperrung heran und sieht die hoffnungsvollen Blicke der abgemagerten Gestalten. Zwei Hände greifen durch den Zaun, berühren ihn, streicheln ihn, ziehen ihn noch näher in ihre Richtung. Ihre Stimmen und Blicke betteln. Sie deuten auf ihre Bäuche. Legen die Hände zusammen zu einer Bettelgeste. Fünf weitere Männer treten eilig hinter einer Baracke hervor. Sepp ist verwirrt. Wie soll er ihnen klarmachen, dass er ein Flugzeug braucht, am besten so eines, wie es sein Spezl, der Lösch Rudel, hat. Ein Mann nickt wissend und eilt in die Baracke. Als er wiederkommt, hält er ein aus Blechresten geformtes Auto in der Hand. „Du wollen?“ Sepp schüttelt den Kopf. „Nein. Flugzeug.“ Er deutet in die Luft und lässt seine Hand kreisen, während sein Mund die Motorengeräusche nachahmt. Ein anderer Mann hat inzwischen noch zwei geschnitzte Puppen aus der Baracke geholt und hält sie Josef erwartungsfroh hin. „Nein. Ein Flugzeug brauch ich!“ Alle blicken ihn betrübt an. „Nix Flugzeug! Kein Holz.“

Sepps Vorfreude zerschellt in tausend Teile wie ein abgestürztes Flugzeug beim Aufprall auf dem Boden. Sein innerer Pilot verliert die Kontrolle. Alle Träume, gleichwertig mitzuspielen, zerplatzen. Die hungrigen Gesichter der mageren Männer verschwimmen hinter seinem Tränenschleier. Er kann die Tränen der Männer nicht sehen, ihre Rufe „Hunger, Hunger, bitte Brot“ nicht hören. Langsam dreht er sich um und stapft in sein Dorf zurück, die Stoppeln der abgeernteten Felder stechen ihn nun ganz fest in die Fußsohlen, kratzen an seinen Waden. Zuhause fragt ihn jemand nach dem Flugzeug: „Hast jetzt endlich auch eines?“ Wortlos packt er das Brot aus und legt es auf die Küchenkommode. Traurig klagend jammert er: „Es gab kein Flugzeug.“ Die ukrainische Magd fragt nach den gefangenen Männern, will wissen, wie es ihnen gehe und warum er denn – um Himmels willen – diesen armen, halb verhungerten Männern das Brot nicht einfach geschenkt habe. Ja, warum eigentlich nicht? Warum habe ich das nicht getan? Bin ich jetzt schuld, wenn einer dieser Männer verhungert?

Sepp, zuerst verhindert, dann Günstling Gottes

Sepp, mein Vater war der Älteste, der einzige Sohn seiner Eltern, denn seine zwei Schwestern galten nicht, zumindest nicht als mögliche Hoferbinnen. Erbfolgen fanden wie in mittelalterlichen Königshäusern statt: Übergeben wurde vom Vater auf den Sohn: der Name, der Vorname, der Hofname, der Hof, die Verantwortung. So war's schon immer. Mein Vater durfte trotz seiner guten Noten keine weiterführende Schule besuchen. Sein Volksschullehrer war nach Kriegsende eines Nachmittags eigens mit dem Fahrrad aus der Stadt hergefahren. Man bat ihn in die Stube. Überrascht. Hatte der Sepp, also der Josef, etwas angestellt? Was hatte er sich zu Schulden kommen lassen? Dann würde man ihn natürlich bestrafen. „Wie? Unser Bua, eine weiterführende Schule? Warum? Als Bauer braucht er das doch nicht! Nein, Herr Lehrer, das geht nicht. Sicherlich schade, wenn Sie das meinen, aber das brauchts nicht. Wollen Sie noch was trinken, bevor Sie zurückradeln?“ Der Lehrer warf seinem Schüler im Hinausgehen einen bedauernden Blick zu. Du siehst, mehr kann ich nicht für dich tun! Es tut mir sehr leid. Aber die wollen einfach nicht, deine Eltern. Sonst waren sich seine Eltern nie einig – sie stritten ja andauernd miteinander –, aber in der Frage des Hoferben herrschte absolute Übereinstimmung zwischen den beiden Streithähnen: „Nix da, der Bua übernimmt einmal den Hof. Der braucht auf keine Schule gehen.“ Gottergeben nahm mein Vater diese Entscheidung wie so viele andere hin und fügte sich, indem er nach Abschluss der sieben Jahre Volksschule brav die Winterschule besuchte, um Landwirtschaft zu erlernen.

Wenn ich heute mit ihm über diese Geschichte spreche, widerspricht er zögerlich. Er sei ein Spätzünder gewesen, habe zu Beginn seiner Schulzeit große Probleme mit der Rechtschreibung gehabt, das Wissen seiner sieben Volksschuljahre sei durch die Kriegs- und Nachkriegswirren zerlöchert wie ein Schweizer Käse; da sei fast nichts dran. Er könne sich nicht mehr wirklich erinnern, dass der Lehrer zu ihnen gekommen wäre. Er könne sich auch nicht daran erinnern, mir von dem Lehrer erzählt zu haben. „Hab ich das wirklich erlebt und erzählt oder hat's jemand anderer erzählt?“ Es bleibt nebulös, wie das Szenario genau war. Aber eigentlich auch unwesentlich. Vielleicht hat er die Geschichte des talentierten, aber nicht geförderten Kindes für sich gebraucht. Für den späteren Verlauf seiner Lebensgeschichte verlor sie an Bedeutung, weil andere Erzählstränge sich in den Vordergrund schoben. Der Hof selbst war ein eher kleines „Sachl“ mit etwa 50 Tagwerk, Felder, Wiesen im Donaumoos, kein Wald. Für meinen Vater bedeutete der Hof von Kindheit an viel Dreck, Verantwortung und viel körperliche Schwerstarbeit. Hühner füttern, Hühnerstall ausmisten, Kühe von Hand melken, für die Schweine die kleinen aussortierten Kartoffeln in einem großen Kessel dämpfen, den Mist mit Schubkarren aus den Ställen karren. Zentnerschwere Säcke voller Getreide schleppte er über viele steile Stufen auf den Zwischenboden des Stadels hinauf. Durch das Schleppen von den vielen Getreidesäcken wurde er stark und drahtig. Durch den beim Dreschen aufgewirbelten Staub entwickelte er ein bronchiales Leiden, einen chronischen Bronchialinfekt, mit dem er ein Leben lang kämpfen würde. Aber wie so oft kultivierte er sein Leiden und entwickelte daraus eine Art cowboyartige Coolness, indem er bis heute geräuschvoll „Lungenheringe“ aus seiner chronisch entzündeten Lunge hochzieht und selbige angewidert und doch auch genüsslich in einem perfekten Bogen weit von sich schleudert. Bis heute übe ich, diese väterliche Fluglinie zu kopieren, wobei diese Aktionen früher von meiner Mutter gerne mit dem ewig gleichen Spruch abgestraft wurden: „So findst du nie einen Mann!“ Doch Mama, gefunden.

Mein Vater bekam keinen Lohn für seine Arbeit auf dem Hof und über 15 Jahre wurden keine Rentenversicherungsbeiträge für ihn gezahlt. „Du bekommst ja einmal den Hof!“ Dieser Hof wurde meinem Vater vors Gesicht gehalten wie eine Karotte, die man einem störrischen Esel von hinten vors Maul hält, ohne sie ihm je zu geben. So sichtbar und doch so unerreichbar, weil sie jedes Mal weggezogen wurde, wenn er zubeißen wollte. Um wenigstens ein bisschen Geld zu haben, half er gelegentlich bei einem Maurer im Nachbardorf aus. Wie alle Bauern war er gefangen von den morgendlichen und abendlichen Stallzeiten, von den Arbeiten auf dem Feld, dem Rhythmus der Jahreszeiten folgend. Die meiste Arbeit stand im Spätsommer bis Herbst an, wenn die Ernte eingefahren wurde. Eine kurze Rast und Erholung gab es allenfalls an den Sonntagen, mit dem regelmäßigen Kirchgang, dem anschließenden Frühschoppen und der Möglichkeit, sich nachmittags hinzulegen, auszuruhen. Ein Bauerssohn wie alle anderen im Dorf. Fast. Denn mein Vater ruhte nicht am siebten Tag. Er las an den Sonntagnachmittagen. Er verschlang Lesestoff und träumte sich in ferne Welten. Alles, was ihm zwischen die Finger kam. Angefangen von „Schundheften“, Robinson Crusoe, Die Schatzinsel, Lederstrumpf, Tom Sawyer, Karl May bis hin zu kulturhistorischen Abhandlungen, geschichtlichen und kunsthistorischen Büchern. Ich weiß nicht, ob mein Vater damals ein guter Bauer war. Sicher war er jedoch kein typischer Landwirt. Er arbeitete hart und vertrug wohl durchaus einige Maß Bier, wenn es sein musste. Auch derbem Blödsinn zusammen mit den anderen Junglandwirten war er nicht abgeneigt. Er muss ein schneidiger junger Mann gewesen sein, etwas kleiner, aber durchaus attraktiv für die eine oder andere Bauerntochter. Kein Grobschlächtiger, kein Bauernschlauer. Sein etwas großporiges Gesicht wies in jungen Jahren kühne klare Linien auf. Ein neugieriger, belustigter, aber manchmal auch sehr schwermütiger Blick ging und geht von ihm aus. Als Kind genoss ich es, wenn seine lustigen Seiten hervortraten, seine Verkleidungen als Clown oder seine Kitzel- und Wasserschlachten, die zu meinen schönsten Papa-Erinnerungen gehören. Da gab es keine Verbote oder Einschränkungen. Beim Kitzeln konnten wir so laut lachen und brüllen, wie wir wollten, ihn angreifen, ihn gemeinsam von allen Seiten einkesseln. Mit gezielten Griffen kitzelte er uns durch und durch unter den Achseln, an den Fußsohlen, zwischen den Rippenbögen, so lange, bis wir fast bewusstlos vor Gaudi waren. Er war nie beleidigt, wenn auch wir unsere spitzen Kinderfinger in ihn reinbohrten, während er nach Luft japste, er sich lauthals schüttelte und ihm Lachtränen über die Backen liefen. Im Sommer liebte er Provokationen mit Wasser und ließ sich bis ins hohe Alter auf Wasserschlachten mit uns Kindern ein. Leises, heimliches Anschleichen zur Terrasse, einem von uns von hinten eine Flasche Wasser über den Kopf schütten, davonrennen, frisches Wasser holen, sich von der anderen Hausseite anschleichen, den Wasserschlauch heimlich aufdrehen, ganze Gesellschaften fluten und selbst nass bis auf die Haut dastehen.

Da gab es keine Erwachsenen-Benimmregeln; nur pure Lebenslust und kindliche Freude, wenn ihm eine Attacke gelungen war. Ein Strahlen übers ganze Gesicht. Einmal leerte er sogar einen zufällig dastehenden Kübel mit dreckigem Putzwasser über mir aus. Da kannte er nichts. Bei Gesprächen sagte er oft lange nichts, man war sich oft unsicher, ob er überhaupt zuhörte. Und plötzlich fasste er mit einem frechen Halbsatz eine scheinbar komplexe Situation bissig zusammen und wir Kinder kugelten uns, während uns gleichzeitig bewusst wurde, wie genau er uns zugehört und beobachtet hatte. Vielleicht umschreibt es das Wort „Vaterwitz“: Ja genau, seinen mitunter bitterbösen – heute würde man sagen politisch unkorrekten – Vaterwitz hat er uns Kindern mitgegeben. Bis heute bleibt offen, ob diese väterliche Begabung Segen oder Fluch für uns ist. Neben dieser derb-lustigen Seite gab es aber auch die andere Facette. Er ließ sich vom traurigen Schicksal anderer Menschen sehr berühren. Er wurde dann einsilbig, verstockt und igelte sich ein. Oder war es sein eigenes Schicksal, das ihn berührte? Keine Gespräche waren mehr möglich. Allenfalls ein: „Jetzt seids leise, hörts auf mit dem Geplapper und dem Schmarrn!“ All unsere kindlichen Anliegen – „Papa, kannst du das unterschreiben? Können wir zum Baden gehen? Weißt du, wo die Mama die frische Wäsche hingelegt hat?“ – wehrte er mit verächtlicher Stimme ab: „Ja, wie soll denn ich das wissen?“ Manchmal erwiderte er einfach gar nichts auf unsere Fragen oder Gesprächsversuche. Oder er begann leise schimpfend mit sich selbst zu sprechen, blendete uns, seine Familie, aus und grummelte Unverständliches vor sich hin. Nicht lange, dann hob sich seine Stimmung wieder, gerade an Sonntagen. Feinsinnig und kunstliebend pflegte er seinen ausgeprägten Sinn für Ästhetik und Kulturgeschichte. Seine kulturellen Ausflüge und seine stetige Anhäufung von Büchern und Zeitungen zeugen von seinem grenzenlosen Wissensdurst. Dadurch, dass mein Vater unbedingt Hoferbe werden sollte, hatte unsere Familiengeschichte einen sehr speziellen Verlauf bekommen. Denn neben dieser Bestimmung war er ja abenteuerlustig und träumte inbrünstig von der großen weiten Welt. Letztendlich gipfelte alles in ihm in einem diffusen Fernweh – oder sollte ich sagen: in einem „Bittemöglichst-weit-weg-von-daheim-Weh“?

Bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit pfeift mein Vater bis heute, jahres- und tageszeitunabhängig Weihnachtslieder, Nationalhymnen, Abendlieder und Volkslieder. Eines der Lieder hat es ihm besonders angetan: „Wem Gott die rechte Gunst will weisen, den schickt er in die weite Welt!“ Das würde sein Programm, sein Lebensmotto werden. Zumindest für ein paar prägende Jahre in seiner Lebensmitte.

Einer von dreizehn

Meine Mutter, die Frau, die nicht Maria hieß, sondern Helga und das war nicht ihr einziger Makel, stammte aus der nahe gelegenen Kreisstadt Neuburg. Sie war ein geliebtes Kind, ein oftmals fotografiertes Kind. Fotografiert von Johann, ihrem Vater. Ihr Vater stammte aus Niederbayern. Und „Achtung!“, schon haben wir eine Ausnahme von der Regel: Johann hieß nicht Josef und war kein Bauernsohn, sondern ein „Häuslersohn“ mit drei abgeschlossenen Berufsausbildungen: Er war gelernter Brauer, Maurer und Fotograf, in letzterem Beruf sogar Meister. Das Kreative, das in unserer Familie bisweilen durchschlägt, muss vor allem von seiner Seite kommen, denn diesem Verwandtschaftszweig entstammen einige Schauspieler und Musiker. Als Teilnehmer des Ersten Weltkriegs war er mit dem Heeresmusikkorps nach Neuburg gekommen. Er war Vollblutmusiker und ein wohl unauffälliges Parteimitglied der NSDAP. In Neuburg war er verheiratet gewesen, hatte zwei Töchter und eine katholische Frau gehabt, mit der er stritt. Viel stritt. Zu viel stritt, bis er sich endlich in den 1940er-Jahren von ihr scheiden ließ. In einer zweiten Ehe fand Johann dann doch noch sein Glück. Er heiratete diesmal eine Frau, die nur acht Jahre älter als seine älteste Tochter war. Liesel war eine Lutherische, eine streng Evangelisch-Lutherische. Johann, dem Katholiken, war das egal. Er war als Geschiedener und Wiederverheirateter eh schon exkommuniziert. Wenn man den Erzählungen meiner Mutter glaubt, die die Ansichten eines kleinen Mädchens spiegeln, war er ein Heiliger, ein Kinderfreund, ein Visionär, ein kreativer Tausendsassa, einfach der unerreichbar Beste. Aber selbst, wenn ich die kindlichen Fantasien meiner Mutter wegrechne, muss er ein sehr netter, wendiger Mensch gewesen sein. Immerhin wurde ich nach ihm benannt. Dann muss er einfach nett gewesen sein.

Diese Ehe meiner Großeltern mütterlicherseits umwehte ein Anflug von bodenständigem Luxus, ein nach außen hin demonstriertes Standesbewusstsein. Umhauchte diese Verbindung ein Anflug von Moderne? War das eine funktionierende Patchworkfamilie? Konnte man das genießen oder schwang da Scham mit, wenn die Tochter aus erster Ehe für ein paar Tage Station in Neuburg machte und bei ihrem Vater, ihrer jungen Stiefmutter und der kleinen Halbschwester Helga wohnte? Jedenfalls besaß Johann ein eigenes, zweistöckiges Haus mit großem Garten in der Stadt. Er kaufte seiner Frau einen respektablen Fuchspelz zum Umhängen, arbeitete in seinem eigenen Fotostudio, trat mit Tuba, Kontrabass, Mandoline, Harmonium, Zither und anderen Instrumenten in verschiedensten Besetzungen bei verschiedensten Veranstaltungen auf und packte für Ausflüge seine Frau hinter sich aufs Motorrad, um mit ihr in die Berge zu fahren. Allein durch solche Ausflüge waren sie etwas Besseres, zumindest ein bisschen Besseres.

Liesel, die Lutherische

Meine Oma Liesel entstammte, wie könnte es anders sein, ebenfalls einem Bauernhof. Ein Dorf nahe Neuburg, auf der anderen Seite des Militärflughafens. Ein besonderes Dorf, denn hier gab es drei große Religionslager, und Liesels Familie gehörte der Minderheit der evangelisch-lutherischen Kirche an. Es gab auch noch Katholiken und besonders viele Evangelisch-Reformierte, die auf die Kirchenreformer Zwingli und Calvin zurückgingen. Die Reformierten waren durch die Donaumooskultivierung aus der Pfalz samt ihrem Dialekt hierhergekommen. Überhaupt hatte Neuburg mit der Reformation und Gegenreformation insgesamt siebenmal die Religion gewechselt. Ein einziges Hin und Her zwischen evangelisch und katholisch und dann wieder zurück und wieder hin und wieder zurück. Da hatten sich eben auch gleich noch die Reformierten eingeschlichen, deren Kirchen man an der kahlen, schmucklosen Einrichtung erkennt. Eigentlich haben die Reformierten nichts mit mir und meiner Familie zu tun, aber dann eben doch wieder, weil meine Oma Liesel mit ihrer Familie eine Minderheit im Dorf darstellte. Nur noch einen anderen lutherischen Hof gab es. Sonst nur die anderen, diejenigen, gegen die man sich behaupten musste. Das bedeutete für sie, besonders strenggläubig zu sein, besonders engagiert nach Neuburg in die Kirche zu eilen. Besonders inbrünstig in Martin-Luther-Lieder einstimmen: „Ein feste Burg ist unser Gott“.

In dem Hof, aus dem meine Oma stammte, gab es darüber auch noch das ein oder andere auszuhalten. Zwei Brüder von Liesel fielen im Krieg, darunter ihr Lieblingsbruder Fritz. Ihre ältere Schwester hatte sich drei uneheliche Kinder von zwei verschiedenen Männern anhängen lassen, so nannte man das damals. Diese Kinder mussten am Hof zusätzlich durchgefüttert werden. So eine Schande. Wie es zuging, dass meine Oma Liesel dann den katholischen, geschiedenen älteren Johann heiratete, ja, wie sie ihn überhaupt kennenlernte, konnte ich nie erfahren. Da schwieg sie sich eisern aus. Vielleicht wollte sie sich bei ihm fotografieren lassen. Vielleicht war die ganze Familie beim Fotografieren. Vielleicht war er Musikant bei einer Veranstaltung, bei der sie tanzen war. Jedenfalls hatte sie ihren Johann durchaus gern und liebte das Leben bei ihm in der Stadt, weg vom elterlichen Hof. Ein glücklicher Aufstieg. Trotzdem verkündete meine Oma bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit den Spruch: „Ledig g'storbn, is a ned verreckt!“

Fotos stinken nicht

Die Bauern vom Neuburger Hinterland kamen ins Fotostudio, ließen sich ablichten: Familienporträts, Hochzeitsbilder, Stadtansichten, Abschiedsbilder für die ins Feld ziehenden Männer und die daheim bleibenden Frauen. Er lichtete genau die Bauernschaft ab, aus der seine zweite Frau ja stammte. Die Bauern, die vom Donaumoos und sonst woher zu ihm ins Studio kamen, brachten sicherlich das eine oder andere „G'schmackerl“ mit, den Duft von Stall und Misthaufen. Aber das konnte ihm nichts anhaben. Seine wie auch immer ausdünstende Kundschaft setzte er gekonnt in Szene. Das Motto „Geld stinkt nicht“ erweiterte er ganz frei nach dem Grundsatz „Und Fotos stinken auch nicht“. Johann, dieser im 19. Jahrhundert geborene Opa, der mir später seinen Namen vererben würde, platzierte abgearbeitete, grobgliedrige Mannsbilder mit derb feixenden Gesichtern auf filigran gedrechselte Stühle und legte ihnen mitunter sogar eine seiner Mandolinen in den Arm. Meine Oma wurde gerufen. Sie holte ihren Fuchspelz aus der Blechbüchse, bürstete ihn kurz auf und streifte ihn über die Schultern von Matronen, um deren Körperfülle zu kaschieren, oder um magere Gattinnen, um sie fülliger aussehen zu lassen. Wenn's immer noch nicht half, drückte sie der Kundschaft einen aufgeputzten Damenhut auf den Kopf oder stellte eine Blumenvase mit Trockenblumen daneben. Kindern wurde fürs Foto Helgas Puppe in den Arm gelegt. Im Zweifelsfall wollte dieses Fotostudio mehr aus den Leuten machen, sie größer, wichtiger, eleganter, städtischer inszenieren. Mein namensgebender Opa unterstellte Musikalität, unterstellte Eleganz, unterstellte Verspieltheit, unterstellte Verliebtheit vor dem Hintergrund eines aufgespannten Bergpanoramas. Die Bilder waren oft ähnlich komponiert. Wenn er mit seinem Arrangement zufrieden war, schritt er zum Stativ seiner Plattenkamera, verschwand unter dem schwarzen Tuch und rief laut darunter hervor: „Jetzt bitte stillhalten!“ Die Menschen erstarrten in den vorgegebenen, hindrapierten Haltungen, ihr Lächeln fror ein und „Klack“.

Aus, der Traum

Gerade weil Helga sich so gut mit ihrem Vater verstand, ihn so liebte, traf sie sein plötzlicher Tod in den Nachkriegsjahren. Hatte man nicht die schlimmen Kriegsjahre überlebt, waren nicht langsam die schlimmsten Nachwehen des Krieges überwunden? Nicht gefallen war er, sondern einfach einem Schilddrüsenleiden erlegen. Meine zehnjährige Mutter durfte nicht ins Krankenhaus, durfte ihn nicht mehr sehen. Nie mehr gemeinsames Halmaspielen. Game over. Einfach tot. Einfach weg. Einfach von der Bildfläche ihres Lebens verschwunden. Helga wurde in ein schwarzes Kleid gesteckt. Man hatte ein altes Kleid ihrer Mutter, das ihr eigentlich viel zu groß war, für sie umgeändert. Der Schmerz über den Verlust war viel zu groß für sie. Daran ließ sich nichts umändern. Bei der Beerdigung trichterten ihr alle Verwandten ein: „Mach deiner Mutter bloß keine Sorgen, hör auf sie, hilf ihr, mach ihr bloß keine Sorgen und erst recht keine Schand. Die arme Liesel, jetzt ist sie so jung verwitwet!“ Gab es überhaupt jemanden, der sich um Helga Sorgen machte? Ihre Angst und ihre Trauer wahrnahm? Den von Verwandten gegebenen Auftrag am Grab verinnerlichte sie. Sie würde niemandem Sorgen und erst recht keine Schand machen. Sie würde angepasst und sittsam sein. Ein Kriegskind, Halbwaise und dann auch noch ein Mädchen. Klar, da gab's damals keine Alternative.

Bis heute kann ich ihre Verhaftung in dieser Zeit nicht so wirklich verstehen, nicht ernst nehmen. Ja, ich bin richtig wütend auf diese Zeit und möchte ihr zurufen: „Mensch Mama, geh doch weiter mit deinem 50er-Jahre-Schmarrn, so rein moralisch und so überhaupt!“ Aber das hilft alles nichts. Das sitzt. Fest. Ab diesem Zeitpunkt heißt es, gewohnte Freiheiten und Privilegien aufzugeben und den eigenen Lebensstil den plötzlich knappen Geldmitteln anzupassen. Die Musikinstrumente, das Fotostudio, alles andere, was Geld einbringt, muss verkauft werden. Der Fuchspelz wird endgültig eingemottet, und sogenannte „Zimmerfräulein“ ziehen ins Haus, junge Frauen, die einzelne Zimmer bewohnen und dafür Miete zahlen. Liesel, die jung Verwitwete, Helgas Mutter, meine Oma, muss plötzlich arbeiten. Aus der besser gestellten Fotografengattin wird eine einfache Fabrikarbeiterin, eine von vielen. Zuerst in einer Limonadenfabrik, dann in einer Bekleidungsfabrik. Richtig harte Arbeit.

Helga, meine Mutter, trieb sich derweil nach der Schule herum. Sie verbrachte ihre Nachmittage auf dem Friedhof am Grab ihres Vaters, einem an der Friedhofsmauer eingelassenen Grabstein. Unter seinem Namen und seinen Lebensdaten steht seine Berufsbezeichnung „Fotograf“. Dort, an ihrer persönlichen Klagemauer, besprach sie wohl mit ihm ihr Unglück. „Warum, Papa? Warum hast du mich verlassen?“ Tränen traten ihr in die Augen, bis sie anschließend von Grab zu Grab wanderte, die Grabsteine und das Unglück anderer Leute studierend.

Helga, die Sittsame

Helga war mit fünf Jahren in die Schule gekommen, ein dünnes Mädchen mit langen blonden Zöpfen. Beim Tod ihres Vaters war sie zehn. Mit 13 kam sie aus der Volksschule, genauso dünn, genauso langzopfig, genauso blond. 1956 war das. Ein tief trauerndes Kind, kaum in der Pubertät, das junge Leben darauf ausgerichtet, der Mutter keine Sorgen und keine Schande zu machen. Die größte Schande dieser Zeit war es – laut meiner Mutter –, ein uneheliches Kind zu bekommen. Sex vor der Ehe. Ein absolutes Tabu. Noch schlimmer als vorehelicher Sex war eine voreheliche Schwangerschaft! Mit dieser Haltung ging sie in die Lehre, in die Arbeit, in die Ehe, ins Leben. Rein wirtschaftlich betrachtet, bestand eh keine Alternative zu einer Ausbildung. Lehrplätze waren rar, man musste dankbar sein, überhaupt einen zu bekommen. So zwängte man das Kind in Erwachsenenkleidung und ließ es eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau in einem Bekleidungsgeschäft absolvieren. Das erste Jahr bestand hauptsächlich darin, täglich die Schaufenster zu putzen, bei jedem Wind und Wetter. Später galt es dann, tatschende Hände alter Männer abzuwehren und aufgebrezelte ältere Kolleginnen zu bewundern, die sich über günstige Heiraten zu verbessern suchten. Auch musste sie einem fordernden Chef und seiner Frau bedingungslos gehorchen, die beide auf gute Verkaufszahlen achteten. Zu Beginn rutschten ihr mehrmals Sätze heraus wie: „Ich kann doch keine Fenster putzen.“ – „Ich kann nicht mit der Kundschaft reden.“ – „Ich kann den alten Herrn Soundso nicht bedienen, weil er mit seinem Nasentröpfeln unablässig die Ware einnässt und ich mich vor ihm ekele.“ Wenn sie so etwas sagte, schleuderte ihr die Seniorchefin erbost entgegen: „Fräulein Helga: Nicht können, heißt nicht wollen!“ Außerhalb ihrer Arbeitsstelle hatte sie ihren Aktionsradius vergrößert. Anstelle der täglichen Friedhofsbesuche hatte sie inzwischen Anschluss in einer evangelischen Jugendgruppe gefunden. Diese organisierten Kindergottesdienste, die jungen Leute sangen „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, diskutierten mit dem Vikar und dem Pfarrer über den Sinn des Lebens („Ja, Leute, den gibt's auf jeden Fall!“), radelten ins Fichtelgebirge und sonst wohin. Helga fand Halt durch ihre neuen Freundinnen, ohne dass sie ihrer Mutter dadurch Sorgen bereitete. Auch wenn Liesel so an ihren Samstagabenden und Sonntagnachmittagen etwas einsamer war. Na ja, die Zimmerfräulein gab es ja auch noch.

Liebe am Fuße des Pergamon-Altars

Ortrud, eine Freundin aus dieser Jugendgruppe, baute damals gerade die örtliche Volkshochschule auf und organisierte Reisen. Die touristischen Ziele lagen nun immer weiter entfernt von Neuburg. Reisegesellschaften wurden bunter, waren jetzt nicht mehr nur evangelische junge Fräulein auf dem Fahrrad. Eine Reise im Omnibus nach West-Berlin, eine staatlich subventionierte Bildungsreise, wurde Helgas bis dato weitestes Ziel. Transitverkehr durch die DDR. Die große Angst, die sie damals umtrieb, war nicht etwa die Angst vor den Grenzsoldaten, sondern die zentrale Frage nach einem menschlichen Bedürfnis: Was passiert, wenn man während des Transits aufs Klo muss? Der Bus darf doch da nicht anhalten. Was mach ich denn, wenn ich ausgerechnet während des Transits muss? Hoffentlich passiert mir das nicht!

Freudig aufgeregt, aber auch ängstlich abwartend trifft sie sich mit ihren Freundinnen an der Bushaltestelle mitten in Neuburg. Ortrud winkt ihr bereits. Sie fallen sich um den Hals, lachen, halten Ausschau nach den noch Fehlenden. Personen werden durchgezählt. Viele unbekannte Gesichter. Männliche Gesichter. Bereits an der Bushaltestelle in Neuburg kichern die Mädchen verhalten, werfen scheue Blicke in die Runde. Auf der einen Seite ein Haufen junger evangelischer Mädchen, auf der anderen Seite ein Haufen junger katholischer Männer, ein paar sollen sogar Landwirte sein. Bauern, die auf eine Bildungsreise nach Berlin fahren. Wo gibt's denn so was? Die Männer geben sich so cool, wie man halt Anfang der 1960er-Jahre sein kann. Unnahbar, abgeklärt. Der eine oder andere zieht an einer Zigarette, bevor er einsteigt.

Der Transit durch die DDR ist spannend. Graue, grimmig blickende Grenzsoldaten, die durch den Bus schreiten. Selbst die lauten und wichtigtuerischen Männer auf der letzten Bank halten jetzt ihren Mund, um die Grenzer nicht zu provozieren. Und dann erst Berlin, genauer gesagt: West-Berlin. Riesig, eine echte Großstadt, hundertmal größer als Neuburg. Sichtbare Spuren des Krieges drängen sich auf. Bombeneinschläge, Lücken zwischen den Häusern, einzelne ausgebombte Fassaden, Bauruinen. „Ah, schaut mal, da drüben, das muss die Mauer sein, es gibt sie also echt!“ Kaum ist die Gruppe in der Unterkunft angekommen, wird sich frisch gemacht. Ja, genau, damals machte man sich frisch. Auch Helga. Auch Sepp. Unabhängig voneinander. Gleich soll eine Führung beginnen, in ein Museum auf der Museumsinsel. „Liegt diese Museumsinsel nicht auf der Spree?“ – „Nein, auf der Donau! Was bist du denn für ein Trottel!“ Inzwischen nicken sich die jungen Menschen der VHS-Neuburg-Tour zu. Ein paar Namen werden ausgetauscht: „Angenehm. Ich heiße Franz! Und Sie?“ Erneut scheue Blicke, angestrengtes Siezen, angestrengtes Lächeln.

Die Fräulein strecken vorsichtig und doch auch stolz ihre Brüste raus, streichen ihre Röcke glatt und schieben ihre klobigen Hornbrillen zurecht, nachdem sie auf den Zimmern bereits ihre Frisuren nachtoupiert haben. Die jungen Herren drücken ihre Wirbelsäulen durch, richten sich auf, um ein bisschen größer zu wirken. In einer geschmeidigen Bewegung zücken sie noch einen Kamm aus ihrer Hosentasche und ziehen diesen schnell durch die pomadisierten Haare. Ihre Krawatten richten sie durch Ziehen am Knoten wieder symmetrisch aus. Jeder begutachtet jeden, vorsichtig, eher zufällig, heimlich. Im Museum schützt man Kunstinteresse vor. Oder ist es doch echtes Interesse? Einer bleibt besonders lange stehen vor dem Pergamon-Altar. Es ist Josef, der wissbegierige Bauer mit der schwierigen Mutter. Er hat sich intensiv eingelesen, daheim, an den Sonntagnachmittagen. Er bestaunt den Altar und gleichzeitig das Fräulein, das neben ihm steht. „Helga, oder so ähnlich“, hat sein Freund, der Franz, gesagt und hinzugefügt: „Die schaut fei bsonders fesch aus!“ Helga bleibt einfach neben Josef stehen, während die restliche Gruppe der berlinernden Museumsführerin folgt. Ihren Blick richtet Helga starr auf den Altar, sonst werden ihre Wangen noch röter. Sie spürt den schüchternen Blick des fremden jungen Mannes. Er steht rechts von ihr. Oder links. Der war doch auch im Bus dabei. Warum geht der jetzt nicht weiter. Da richtet er mit tiefer Stimme das Wort an sie und fragt, ob sie nicht noch einmal am nächsten Tag mit ihm herkommen wolle. In Ruhe. „Dann könnten wir den Altar noch einmal genauer studieren.“ Leicht stockend und sehr leise antwortet sie, dass das wohl eine gute Idee sei.

Am nächsten Morgen seilen sie sich von der Gruppe ab. Gleich nach dem Frühstück. Helga hat es nur Ortrud erzählt. Beiläufig. Sie wolle noch einmal den Pergamon-Altar besichtigen. Der habe sie so beeindruckt. „Nein, nicht allein. Da geht noch ein anderer Teilnehmer aus der Reisegruppe mit. Der ist auch so kunstinteressiert wie ich. Josef heißt er, Sepp sagen die anderen zu ihm!“

So verlassen die beiden den Neuburger Kreis, verzichten auf den Programmpunkt Olympiastadion, oder war es doch der Checkpoint Charlie? Egal. Ganz allein stapfen sie zu zweit durch die Großstadt und erzählen sich alle Details über den Pergamon-Altar, die sie gelesen haben. Maße, Daten, Fakten, Baumaterialien, Motive, alles, restlos alles wird auf dem Weg zum Museum ausgetauscht. Bloß nicht zu persönlich werden. Wir besuchen noch einmal den Pergamon-Altar. Weil er uns einfach interessiert. Diese zwei jungen Menschen sind eher zurückhaltend. Aber hier ziehen sie ihr eigenes Programm durch, das Absondern von der Gruppe, vom offiziellen Programm. Liegt es vielleicht daran, dass sie eh unerreichbar füreinander sind? Sie haben am Abend unauffällig Informationen übereinander erfragt. Nur das Wichtigste. Das Ergebnis ist niederschmetternd. Gegensätzlicher geht es kaum: Er katholisch und ein Landwirt vom Dorf – sie evangelisch und aus der Stadt. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, spüren sie eine starke gegenseitige Anziehung, die sie nicht ausblenden können. Sie wollen sich ohne die Blicke der anderen treffen. Die Geschichte ihrer Liebe beginnt vor großer Kulisse und würde nach einigen retardierenden Momenten auf ihre Erfüllung warten. Sie bewundern sich gegenseitig, während sie vorgeben, die Götter und Giganten des Pergamonaltars zu bestaunen. Helga, eine attraktive, blonde, blauäugig bebrillte, aufs Leben neugierige junge Frau, auf der Suche nach einem ganz persönlichen Titan. Josef, ein Bauer, Hände voller Schwielen, eine athletische Statur, dichtes, schwarzhaariges, lockiges Haar, kein Hüne, aber definitiv mit dem Zeug zum Helden.

Wie kann es anders sein, die Erfüllung findet sich nach ein paar Jahren in einer Hochzeit, bei der sich die beiden gleich noch einen Auftrag geben. Sie wollen die Welt retten. Oder zumindest einen kleinen Teil der Welt. Mission impossible oder possible? We will see! Werden sie bereits am Pergamon-Altar dazu inspiriert, beflügelt oder entsteht diese Idee doch erst später? Das soll ihr Geheimnis bleiben.

Bauer findet Frau, aber kein Verständnis

Helga und Sepp kehren verliebt aus Berlin zurück. Sie werden ein Paar. Ein Paar, wie man es halt in den 1960er-Jahren so war mit dem religiösen Hintergrund, den sie hatten. Ein züchtiges, keusches, aber schwer verliebtes Paar.

Aber, wir erinnern uns an den Hof, die faule Karotte und an die zwei Konfessionen, die in Neuburg so oft gewechselt hatten, dass es eigentlich unwichtig hätte sein sollen. Sepp lädt Helga ein, ihn auf dem Bauernhof zu besuchen. „Komm am nächsten Sonntag vorbei. Zum Kaffee!“ Helga taucht ein in die bäuerliche Welt. Die Hofstelle ist bis heute hufeisenförmig angelegt: Hofeinfahrt, Vorgarten, Wohnhaus, Baderaum, Saustall, Wagenhaus, Stadel, Melkkammer, Kuhstall, Misthaufen, Klohäusel, Holzschuppen, Vorgarten, Hofeinfahrt. Vom Wohnhaus auf der einen Seite musste man den kompletten Hof bis zur anderen Seite überqueren, um aufs bretterbeschlagene, fensterlose, nicht elektrifizierte Plumpsklo zu kommen. Bis zu ihrem Tod, Ende der 1980er-Jahre, hatte meine Großmutter ausschließlich dieses wetterfühlige Plumpsklo gehabt. In dieses Klohäusel fielen durch die Bretterritzen und ein paar wenige Astlöcher einzelne Lichtfetzen hinein, aber auch Hitze, Kälte, Wind und Feuchtigkeit drangen ein. Die verwitterten Holzbretter hatten die ausgeschiedenen Exkremente über Generationen ein- und ausgeatmet. Helga besichtigt den Kuhstall, den Saustall und stellt die Fragen, von denen sie denkt, dass man sie von ihr erwartet: „Wie viele Kühe habt ihr? Wie oft müsst ihr die Schweine am Tag füttern?“ Beim Rundgang über den Hof flattert plötzlich ein Huhn auf sie zu. Sie dreht sich erschrocken weg und unterdrückt gerade noch einen Aufschrei. Die anderen Hühner scharren im Kiesboden, gackern und gurren vor sich hin, während sie pickend über den Hof eilen auf der Suche nach Regenwürmern oder Getreidekörnern. Helga muss mal aufs Klo und wird aufs Klohäusel geschickt. Dort wischt sie sich mit den zurechtgeschnittenen Zeitungspapierstreifen nicht nur den Hintern ab, sondern auch gleich noch die mit Hühnerscheiße verschmierten Schuhe. Anschließend stellen Sepps Eltern mitten am Nachmittag eine Brotzeit auf den Tisch, weil das auf dem Hof so Sitte ist: „Fräulein Helga, greifen Sie zu!“ Josefs zwei Schwestern sitzen schweigend und staunend mit am Tisch. Was hat er da für ein Fräulein aus der Stadt angeschleppt? Die schaut zwar gut aus, aber was will er mit der? Und er traut sich tatsächlich, diese evangelische Städterin den Eltern als Freundin zu präsentieren! Das wird sicher wieder Streit geben. Hinterher, wenn sie weg ist.

Als es zu dämmern beginnt, erklären die Eltern Helga unumwunden, dass der Sepp jetzt in den Stall gehen müsse und der Besuch damit beendet sei. Außerdem stellen sie unmissverständlich klar, dass sie nicht wiederkommen brauche, weil sie, die Helga, zwar nett, aber als zukünftige Bäuerin gänzlich ungeeignet sei: „Sie kommen halt aus der Stadt und sind eine Lutherische!“ Helga geht zu Fuß zurück in die Stadt, erfüllt mit tausend neuen Eindrücken. Sie fühlt sich wie ein begossener Pudel. Glücklich, ihren Josef getroffen zu haben, und doch todtraurig, weil keiner in ihr eine Bäuerin sehen will. Kann sie selbst sich vorstellen, eine Bäuerin zu werden? Kann ihr Josef überhaupt ein richtiger Bauer sein? Hätte sie vielleicht nicht doch besser ihre normalen Halbschuhe anziehen sollen und nicht die piekfeinen Wildlederschuhe mit Absatz zum dunkelbraunen Kostüm? Wäre es besser gelaufen, wenn sie interessiertere Fragen gestellt hätte? Oder hätte sie gleich heute noch anbieten sollen, bei der Stallarbeit mitzuhelfen? Viele Fragen und Sorgen bestürmen ihren Kopf und noch mehr ihr Herz. Sorgen, die wie aggressive Hühner auf sie einpicken, auf sie eingackern, sie erschrecken.

Nicht weniger besorgt ist Liesel, ihre früh verwitwete Mutter, die sich noch gar nicht daran gewöhnen mag, ihre Tochter schon bald wieder zu verlieren. Und dann noch an einen Bauern! Hatten sie das Landwirtschaftliche nicht hinter sich gelassen? Und dazu noch ein Katholik. Das geht gar nicht. Wenn ihr Johann jetzt noch leben würde, dann würde er sich darum kümmern. Der wüsste, was zu tun wäre. Doch irgendwann beendet Josef die Beziehung und beugt sich dem Druck seiner Familie, dem Druck auf ihn als zukünftigen Hoferben. Tränenreiche Gespräche, eine letzte Umarmung, ein Umdrehen und ein endgültiges Abwenden. Helga versteht die Welt nicht mehr. Wie grausam kann die Welt sein oder war's der Sepp, der grausam war?

Von der Trauer zur Trauung

In Helga war etwas zerbrochen. War das nicht echte Liebe gewesen? Wirklich echte Liebe. Mehr Liebe ging doch gar nicht. Ein Leben ohne Josef machte keinen Sinn. Gerade hatte sie mit Josef den Verlust ihres Vaters nicht mehr so schmerzhaft verspürt. Weniger Friedhofgänge, andere Ausflugsziele, die Welt neu entdecken. Zu zweit. Als sie noch zusammen waren, hatten sie sich außerhalb ihrer beider Welten getroffen, auf neutralem Boden. Nach der Berlinfahrt waren sie wieder mit der VHS ins Oberland gefahren, zu einem politischen Vortrag in einem Gewerkschaftshaus – 300 Meter von dem Haus entfernt, in dem ich heute wohne, eine Tatsache, die mich anrührt. Josef hatte sie in den Wochen und Monaten danach immer an den Sonntagnachmittagen mit einem grauen VW-Käfer abgeholt. Die ganze Woche hatten sie auf seine sieben, acht, neun arbeitsfreien Stunden gewartet. Sie waren durch die Gegend gefahren, Museen, Kirchen, Schlösser. Alles so schön, so prickelnd, so interessant, so historisch, so einzigartig. Sie hatten Pläne geschmiedet. Irgendwie würde sie das doch hinbekommen mit dem Hof, mit dem Stall und mit der Religion. Oder? Das musste doch möglich sein. Aber jetzt: Helga ist am Boden zerstört. Sie heult, rennt wieder auf den Friedhof. Verliert ihren Lebensmut, wälzt sich in ihrem Liebeskummer.

So genau erzählt sie uns Kindern nie, wie sie diese Zeit erlebte. Irgendwann taucht sie jedenfalls auf aus ihrer Trauer und wird energisch: Sie geht zum Arbeitsamt. Macht einen Eignungstest. Spricht mit dem Pfarrer. Sie muss weg. Weg von Neuburg, weg von Josef. Sie braucht ein neues Leben. Als ihre Mutter Liesel von den Veränderungsplänen hört, kann sie nur noch jammern. Ständig beginnt diese mit ihrem leiernden, anklagenden Singsang von Neuem: „Die Helga kann mich doch nicht allein lassen. Die muss doch bei mir bleiben, wo ich doch schon meinen Mann verloren habe. Das geht doch nicht. Helga, das kannst du doch nicht machen. Du kannst nicht einfach weggehen! Wer kümmert sich dann um mich? Du darfst mir doch keine Sorgen machen!“ Schließlich greift der lutherische Pfarrer, eine echte Respektsperson für Liesel, ein. Nach dem Gottesdienst tritt er, der auf Papua-Neuguinea geborene Missionarssohn, zu ihr, hört eine kurze Weile ihrem Gejammer zu und macht dann die Klagende mit einem einzigen Satz mundtot: „Jetzt reißen sie sich zusammen!“

Und ja, ab da riss sich meine Oma zusammen. Nachdem ihre Mutter sich nichts mehr sagen traut, schafft es Helga, ins mittelfränkische Neuendettelsau, dem lutherischen Missionszentrum Bayerns, zu ziehen. Dort arbeitet sie in einem Mädchenwohnheim und macht parallel dazu die Mittlere Reife, inklusive Englisch. Anschließend beginnt sie eine Ausbildung zur evangelischen Religionslehrerin. Denn es gibt in Neuendettelsau auch die Option, Diakonissin zu werden, so eine Art evangelische Nonne. Hätte das der evangelische Pfarrer von Neuburg nicht auch gerne gesehen? Ein extrem „frommes“ Bild klebt im Fotoalbum meiner Mutter: Auf einem schwarz-weißen Bild stehen züchtig gekleidete junge Menschen in konservativer 1960er-Jahre-Mode auf einem öden Provinzbahnhof. Gebückte, bedrückte Körperhaltungen. Auf einem Schild prangt der Name des Bahnhofs „Neuendettelsau“. Die jungen Menschen schauen sehr ernst, sehr betroffen, sehr bedröppelt, schmerzlich leidend in die Kamera. Junge Männer im schwarzen Anzug, junge Frauen in schwarzen Kostümen mit hoch aufgeschlossenen Blusen, Helga mittendrin, äußerst sparsam blickend. Ein junger „Betroffener“ zieht ein Ziehwagerl hinter sich her. Im Hintergrund läuft ein Zug ein. Das Bild fällt dermaßen aus dem Rahmen des Fotoalbums, dass man wirklich Mitleid bekommt mit diesen angehenden Religionspädagogen. Das Bild wirft Fragen auf und ergibt erst Sinn, wenn man die Geschichte dahinter erfährt. Es handelt sich um keine Beerdigung,