16,99 €

Mehr erfahren.

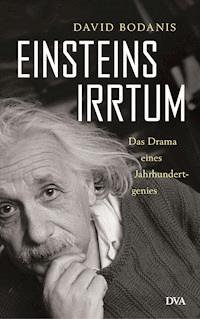

- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Triumph und Tragik des größten Denkers des 20. Jahrhunderts

Albert Einstein war eines der größten Genies des 20. Jahrhunderts, er formulierte die Gleichung E=mc², die den Zusammenhang von Masse und Energie definierte, und entwickelte bahnbrechende Gedanken zu Raum und Zeit. So sagte er voraus, dass das Universum expandiert. Und doch stand der von der ganzen Welt gefeierte Wissenschaftler am Ende seines Lebens unter seinen Kollegen ziemlich isoliert da.

David Bodanis schildert die Geschichte von Einsteins größtem Irrtum, der letztlich dazu führte, dass er sich mit den aufregenden Erkenntnissen seiner Nachfolger zur Quantenmechanik nicht mehr anzufreunden vermochte und die Idee der Unschärferelation verwarf. Bodanis verbindet elegant das persönliche Drama mit der faszinierenden Geschichte der Physik und schafft es, komplizierte Sachverhalte auch für Laien verständlich und spannend zu erzählen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Zum Buch

Albert Einstein war eines der größten Genies des 20. Jahrhunderts, er formulierte die Gleichung E=mc², die den Zusammenhang von Masse und Energie definierte, und entwickelte bahnbrechende Gedanken zu Raum und Zeit. So sagte er voraus, dass das Universum expandiert. Und doch stand der von der ganzen Welt gefeierte Wissenschaftler am Ende seines Lebens unter seinen Kollegen ziemlich isoliert da.

David Bodanis schildert die Geschichte von Einsteins größtem Irrtum, der letztlich dazu führte, dass er sich mit den aufregenden Erkenntnissen seiner Nachfolger zur Quantenmechanik nicht mehr anzufreunden vermochte und die Idee der Unschärferelation verwarf. Bodanis verbindet elegant das persönliche Drama mit der faszinierenden Geschichte der Physik und schafft es, komplizierte Sachverhalte auch für Laien verständlich und spannend zu erzählen.

Zum Autor

David Bodanis wuchs in Chicago auf und studierte an der University of Chicago Mathematik, Physik und Geschichte. Er hat als Journalist gearbeitet und u. a. an der Universität Oxford unterrichtet. Er ist Autor mehrerer populärwissenschaftlicher Sachbücher, darunter des auch in Deutschland sehr erfolgreichen Buchs über die Vorgeschichte der Gleichung E=mc², Bis Einstein kam, ebenfalls bei DVA.

David Bodanis

Einsteins Irrtum

Das Drama eines Jahrhundertgenies

Aus dem Englischen von Sebastian Vogel

Deutsche Verlags-Anstalt

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel Einstein’s Greatest Mistake. A Biography bei Houghton Mifflin Harcourt, Boston / New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Auszüge aus den Collected Papers of Albert Einstein drucken wir mit freundlicher Genehmigung von Princeton University Press ab.

1. Auflage

Copyright © 2016 David Bodanis

Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe

Deutsche Verlags-Anstalt, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Manuela Knetsch, Göttingen

Umschlag: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagmotiv: Albert Einstein in Princeton, 1944 © Popperfoto/Getty Images

Typografie und Satz: DVA/Andrea Mogwitz

Gesetzt aus der Minion

ISBN 978-3-641-20159-3V001

www.dva.de

Für meinen Sohn Sam

Inhalt

Prolog

Teil I Die Ursprünge eines Genies

Kapitel 1 Eine Kindheit im späten 19. Jahrhundert

Kapitel 2 Erwachsen werden

Kapitel 3 Annus mirabilis

Kapitel 4 Erst der Anfang

Teil II »Der glücklichste Gedanke meines Lebens«

Zwischenspiel 1: Von beschränkten Linien, neugierigen Quadraten und allwissenden Kugeln

Kapitel 5 Eine Ahnung von der Lösung

Kapitel 6 Zeit zum Denken

Kapitel 7 Die Werkzeuge werden geschärft

Kapitel 8 Die größte Idee

Teil III Ruhm

Kapitel 9 Richtig oder falsch?

Kapitel 10 Totalität

Zwischenspiel 2: Zukunft und Vergangenheit

Kapitel 11 Risse im Fundament

Teil IV Berechnungen

Kapitel 12 Wachsende Spannungen

Zwischenspiel 3: Kerzen am Himmel

Kapitel 13 Die Herzkönigin ist schwarz

Kapitel 14 Endlich entspannt

Teil V Der größte Fehler

Kapitel 15 Der Emporkömmling wird zermalmt

Kapitel 16 Die Unschärfe der modernen Zeit

Kapitel 17 Diskussion mit dem Dänen

Zwischenspiel 4: Musik und Unausweichlichkeit

Teil VI Der letzte Akt

Kapitel 18 Streuungen

Kapitel 19 Isolation in Princeton

Kapitel 20 Das Ende

Teil I Die Ursprünge eines Genies

Kapitel 1 Eine Kindheit im späten 19. Jahrhundert

Einstein an der Universität, um 1900

SPL / Science Source®

Zwei Grundgedanken beherrschten 1879, im Jahr von Einsteins Geburt, die europäische Wissenschaft, und beide bildeten den Hintergrund für viele seiner wichtigsten Arbeiten. Der erste war die Erkenntnis, dass die Kräfte, die auf der ganzen Welt die industrielle Zivilisation ermöglichten – das Verfeuern von Kohle in Dampflokomotiven, die Explosion von Schießpulver in den Geschütztürmen der Kriegsschiffe, mit denen man unterdrückte Völker unter Kontrolle hielt, und selbst die schwachen elektrischen Impulse in den Unterseekabeln, die telegrafische Nachrichten um den gesamten Globus schickten –, nur unterschiedliche Ausprägungsformen eines grundlegenden Phänomens namens Energie waren.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wusste man, dass Energie sich nach ganz bestimmten unveränderlichen Prinzipien verhält. Bergleute konnten Kohle aus dem Boden hacken, und Techniker konnten diese Kohle erhitzen, das frei werdende Gas in Röhren leiten und damit die Londoner Straßenbeleuchtung speisen. Aber wenn dabei etwas schiefging und das Gas explodierte, war die Energie der Explosion – die Energie der fliegenden Glasscherben plus die akustische Energie des Knalls in der Luft und sogar die potentielle Energie der verirrten Bruchstücke der Straßenlampe, die auf die umliegenden Dächer katapultiert wurden – genauso groß wie die Energie, die im Gas selbst steckte. Und wenn ein Metallstück der Lampe auf das Straßenpflaster fiel, waren das Geräusch und die Energie, mit der es auf den Boden traf, plus die Energie der Windstöße beim Fallen des Fragments zusammen genauso groß wie die Energie, die es anfangs in die Höhe gehoben hatte.

Energie kann also nicht erschaffen oder zerstört, sondern nur umgewandelt werden. Das hört sich nach einer einfachen Erkenntnis an, aber aus ihr ergaben sich weitreichende Folgerungen. Wenn beispielsweise ein Bediensteter von Königin Victoria den Schlag ihrer Kutsche öffnete, nachdem diese vor dem Buckingham Palace im Zentrum Londons angekommen war, verließ die Energie, die bisher in seiner Schulter gesteckt hatte, seinen Körper … und genau der gleiche Energiebetrag tauchte in der Drehbewegung der verzierten Kutschentür auf, aber auch in der geringfügig ansteigenden Temperatur des Türscharniers, das sich unter Reibung bewegte. Wenn die Monarchin auf den Boden trat, ging die kinetische Energie, die in ihrer herabsteigenden Gestalt steckte, auf die Erde zu ihren Füßen über: Die Königin blieb stehen, ließ aber unseren Planeten auf seinem Weg um die Sonne ein wenig erzittern.

Alle Formen der Energie sind verknüpft. Alle Formen der Energie stehen fein säuberlich im Gleichgewicht. Diese einfache Wahrheit wurde unter dem Namen Energieerhaltungsgesetz bekannt und war Mitte des 19. Jahrhunderts allgemein anerkannt. Das Vertrauen in die Religion war ins Wanken geraten, nachdem Charles Darwin gezeigt hatte, dass kein traditioneller Schöpfergott erforderlich ist, um die Entstehung der biologischen Vielfalt auf der Erde zu erklären. Da war die Vorstellung von einer unveränderlichen Gesamtenergiemenge eine tröstliche Alternative. Die auf magische Weise ausbalancierte Energie schien zu beweisen, dass eine göttliche Hand unsere Welt berührt hat und auch heute noch unter uns wirkt.

Zu der Zeit, als man über die Energieerhaltung Bescheid wusste, war den Wissenschaftlern Europas auch die zweite große Idee geläufig, die in der Physik des 19. Jahrhunderts dominierte: Auch die Materie verschwindet nie. Nehmen wir den großen Brand von London 1666 als Beispiel: Damals wurde Europas größte Stadt durch Flammen verwüstet, die von dem explodierenden Teer und Holz einer Bäckerei ausgingen; sie sprangen von einem Holzdach zum nächsten, produzierten riesige Mengen an beißendem Rauch und verwandelten Wohnungen, Kontore, Ställe und sogar die Ratten, die die Pest übertrugen, in Asche.

Im 17. Jahrhundert hätte niemand etwas anderes darin gesehen als ein verheerendes Chaos, aber um 1800, hundert Jahre vor Einstein, wurde den Wissenschaftlern etwas Wichtiges klar: Hätte man vor dem Brand alles in London wiegen können – alle Holzdielen in allen Häusern, alle Backsteine und Möbel, alle Bierfässer und sogar die umherstreifenden Ratten –, und hätte man dann, nach dem Feuer, unter noch größerer Anstrengung allen Rauch, alle Asche und die zerbröckelnden Backsteine gewogen, so hätte sich herausgestellt, dass das Gesamtgewicht vor und nach dem Brand genau das Gleiche gewesen wäre.

Das Prinzip, das als Materieerhaltungssatz bekannt wurde, hatte sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts immer deutlicher herauskristallisiert. Zu verschiedenen Zeiten verwendete man dafür unterschiedliche Namen, aber die Quintessenz war immer dieselbe: Verbrennt man Holz in einem Kamin, erhält man Asche und Rauch. Könnte man aber einen undurchlässigen Sack über den Kamin und alle zugigen Fenster stülpen und dann die Menge des eingefangenen Rauches und der Asche messen – wobei man auch den Sauerstoff berücksichtigt, der während der Verbrennung aus der Luft gesogen wurde –, so stellt man fest, dass das Gesamtgewicht wiederum genauso groß ist wie das Gewicht des Brennholzes. Materie kann ihre Form verändern und sich beispielsweise von Holz in Asche verwandeln, aber verschwinden wird sie in unserem Universum nie.

Diese beiden Grundgedanken – die Erhaltung der Materie und die Erhaltung der Energie – waren von zentraler Bedeutung für die Ausbildung und die spektakulären Leistungen des jungen Einstein.

Als Einstein 1879 in Ulm geboren wurde, war das Leben im jüdischen Ghetto für seine Familie erst seit wenigen Generationen vorbei. Für viele deutsche Christen des 19. Jahrhunderts waren die Juden in ihrer Mitte seltsame Eindringlinge. Den Juden dagegen, die fast ausnahmslos orthodox waren, erschien die Welt außerhalb ihrer Gemeinschaft als bedrohlich und beunruhigend; das galt besonders in einer Zeit, als das Christentum selbst schwächer wurde, denn dadurch sanken die Schranken zwischen den beiden Religionen. Die Folge war, dass Ideen aus der Aufklärung des 18. Jahrhunderts – Vorstellungen von freier Forschung und Wissenschaft sowie die Überzeugung, dass man Weisheit nur gewinnen kann, wenn man das Universum um sich herum studiert – zuerst allmählich und dann immer schneller Eingang in die jüdische Gemeinschaft fanden.

In der Generation von Einsteins Eltern leisteten solche Ideen den deutschen Juden offenbar gute Dienste. Sein Vater Hermann und sein Onkel Jakob, zwei im Wesentlichen autodidaktisch ausgebildete Elektroingenieure, arbeiteten an der neuesten Technik ihrer Zeit: Sie bauten Motoren und Beleuchtungssysteme. Im Jahr 1880 – Albert war noch ein Säugling – zogen Hermann und Jakob nach München und gründeten auf den Namen des Onkels die gemeinsame Firma Elektrotechnische Fabrik J. Einstein & Cie. Mit ihr wollten sie den wachsenden Bedarf der Stadt nach Elektrizität bedienen. Einsteins Onkel war der praktischer veranlagte Partner. Der eher verträumte Vater Hermann war der Mathematik zugetan gewesen, hatte aber die Schule schon frühzeitig verlassen müssen, um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen.

Die Einsteins waren eine warmherzige Familie und passten gut auf ihren heranwachsenden Sohn auf. Ungefähr mit vier Jahren durfte er erstmals allein durch die Straßen Münchens streifen – jedenfalls ließen seine Eltern ihn in dem Glauben. Zumindest ein Elternteil – vermutlich seine Mutter Pauline – folgte ihm unbemerkt, behielt den kleinen Albert im Auge, als er die von Pferden frequentierten Straßen überquerte, und achtete auf seine Sicherheit.

Als Albert alt und verständig genug war, erklärten ihm sein Vater, der Onkel und die regelmäßigen Gäste des Hauses, wie Motoren und Glühbirnen funktionieren – und wie sich das Universum in Materie und Energie unterteilt. Albert nahm solche Ideen in sich auf, genau wie er sich die Ansicht seiner Angehörigen zum Judentum zu eigen machte. Für sie war es ein Erbe, auf das man stolz sein konnte, auch wenn sie den Eindruck hatten, dass vieles in der Bibel und auch die Gebräuche in der Synagoge kaum mehr waren als Aberglaube. Wenn sie diesen hinter sich ließen, so glaubten sie, würde die moderne Welt sie als gute Staatsbürger anerkennen.

Aber schon als Teenager erkannte Einstein, dass München ein abweisender Ort war, so sehr seine Familie sich auch bemüht hatte, sich anzupassen. Als er sechs Jahre alt gewesen war, hatte die Firma seines Vaters sich noch einen Vertrag für die erste elektrische Beleuchtung des Oktoberfestes gesichert. Im Laufe der Jahre jedoch gingen immer mehr Verträge für die neue elektrische Beleuchtung und die Generatoren in der Stadt an nichtjüdische Unternehmen, obwohl deren Produkte denen der Gebrüder Einstein qualitativ unterlegen waren. Gerüchten zufolge sollten die Geschäftsaussichten in der norditalienischen Stadt Pavia nicht weit von Mailand besser sein. Im Jahr 1894 zogen seine Eltern mit seiner Schwester Maja und dem Onkel dorthin und versuchten, das Unternehmen neu aufzubauen. Der 15-jährige Albert blieb in München, wohnte bei einer anderen Familie und sollte dort das Gymnasium beenden.

Es war keine glückliche Zeit. Die Warmherzigkeit der Familie Einstein stand in krassem Gegensatz zur Strenge der Schulen, die Albert besuchte. Jahrzehnte später erinnerte sich Einstein, die Lehrer seien ihm vorgekommen »wie Feldwebel«1. Sie bestanden auf sturem Auswendiglernen und hatten es darauf abgesehen, verängstigte, gehorsame Schüler hervorzubringen. Als Einstein mit ungefähr 15 Jahren des Unterrichts überdrüssig war, ließ sein Griechischlehrer Dr. Degenhart verlauten: »Einstein, aus Ihnen wird nie etwas Rechtes werden.« Der Kommentar ermunterte später seine stets loyale Schwester Maja, die sich an die Anekdote erinnerte, zu der scherzhaften Aussage: »Wirklich hat Albert Einstein es nie zur Professur für griechische Formenlehre gebracht.«2

Mit 16 Jahren brach Einstein die Schule ab. Hätte man ihn hinausgeworfen, hätte er darin vielleicht ein Versagen gesehen, aber da es seine eigene Entscheidung war, empfand er sogar Stolz und betrachtete es als einen Akt der Auflehnung. Er reiste allein zu seiner Familie nach Italien, arbeitete eine Zeit lang in der Fabrik von Vater und Onkel und versicherte schließlich seinen Eltern, er habe eine deutschsprachige Universität gefunden, die weder ein Abitur verlangte noch ein Mindestalter voraussetzte. Es handelte sich um die eidgenössische polytechnische Schule in Zürich, und er bewarb sich umgehend. In Mathematik und Physik hatte er zwar hervorragende Noten – in dieser Hinsicht waren die Gespräche in der Familie nicht umsonst gewesen –, aber er hätte trotzdem besser auf Degenhart gehört: Wie Einstein später berichtete, unternahm er keine Anstrengungen, um sich vorzubereiten, und seine Leistungen in Französisch und Chemie waren enttäuschend. Das Polytechnikum wies ihn ab.

Seine Eltern waren nicht allzu überrascht. Sein Vater schrieb, er habe sich schon längst daran gewöhnt, neben sehr guten auch weniger gute Noten präsentiert zu bekommen.3 Einstein sah ein, dass es ein Fehler gewesen war, sich so frühzeitig zu bewerben. In einem Tal in der Nordschweiz, nicht weit von Zürich, fand er eine Familie, bei der er das folgende Jahr über wohnen konnte, während er sich in Förderklassen auf den zweiten Versuch vorbereitete.

Für Einsteins Schweizer Wirtsleute, die Familie Winteler, war es selbstverständlich, dass er mit ihnen die Mahlzeiten einnahm und sich an Gesprächen und Vorleserunden beteiligte. Sie veranstalteten Hausmusikabende – Einstein war ein begabter Geiger, dem die Lehrer schon in Deutschland gute Noten gegeben hatten –, aber noch wichtiger war Marie, die Tochter der Familie, die etwas älter war als er. Offensichtlich hielt Einstein es für ein Zeichen der Zuneigung, dass er vorschlug, Marie solle seine Wäsche waschen, wie seine Mutter es früher für ihn getan hatte. Wenig später lernte er raffiniertere Methoden der Werbung, und so begann seine erste Liebesbeziehung. Diese löste bei seiner Mutter einen ersten Anfall von Neugier aus. Als er in den Ferien zu Hause bei seiner Familie war und an Marie schrieb: »Geliebtes Schätzchen … Sie sind meiner Seele mehr als früher die ganze Welt«4, hinterließ seine Mutter auf dem Umschlag die wenig überzeugende Versicherung, sie habe den Inhalt nicht gelesen.

Im Jahr 1896, mit 17 Jahren, bewarb Einstein sich zum zweiten Mal am Polytechnikum, und dieses Mal wurde er für einen Studiengang zur Ausbildung zukünftiger Gymnasiallehrer zugelassen. Seine bisherige Bildung reichte gerade aus, um dem Unterricht folgen zu können, gleichzeitig hatte er durch sein bereits von Reisen geprägtes Leben aber auch eine so vorsichtige Einstellung, dass er ihn kritisch beurteilen konnte. Es war genau das richtige Umfeld, um einen unabhängigen Blick auf den von den Dozenten angebotenen Stoff zu gewinnen.

Das Züricher Polytechnikum galt zwar allgemein als erstklassige Lehranstalt, einige Professoren waren aber nicht auf dem neuesten Stand, und es gelang Einstein, sie zu irritieren. Der Physikprofessor Heinrich Weber zum Beispiel war Einstein anfangs eine Hilfe gewesen, aber wie sich herausstellte, hatte er kein Interesse an den Theorien der Zeit und lehnte es ab, die bahnbrechenden Erkenntnisse des Schotten James Clerk Maxwell über die Zusammenhänge zwischen elektrischen und magnetischen Feldern in seinen Physikvorlesungen zu behandeln. Das ärgerte Einstein, denn der hatte sofort erkannt, wie wichtig Maxwells Arbeiten werden könnten. Wie viele Physiker der 1890er-Jahre, so glaubte auch Weber, es gebe kaum noch etwas grundsätzlich Neues zu erforschen, und seine Aufgabe sei nur, Details zu ergänzen. Allgemein herrschte die Ansicht, die Aufklärung der Gesetze des Universums sei im Wesentlichen abgeschlossen, und zukünftige Physikergenerationen könnten zwar ihre Instrumente verbessern und damit die bekannten Gesetzmäßigkeiten noch genauer beschreiben, aber grundlegend neue Erkenntnisse werde es nicht mehr geben.

Außerdem war Weber ungeheuer pedantisch. Einmal ließ er Einstein einen ganzen Forschungsbericht zum zweiten Mal abschreiben, weil das erste eingereichte Exemplar auf Papier verfasst worden war, das nicht exakt die richtige Größe gehabt hatte. Einstein machte sich über den Professor lustig, indem er ihn ausdrücklich mit Herr Weber anstelle von Professor Weber anredete; gegen seine Unterrichtsweise hegte er während der ganzen folgenden Jahre einen Groll. »Es ist eigentlich wie ein Wunder, dass der moderne Lehrbetrieb die heilige Neugier des Forschens noch nicht ganz erdrosselt hat«5, schrieb Einstein ein halbes Jahrhundert später über seine Universitätsausbildung.

Da es ziemlich witzlos war, Webers Vorlesungen zu besuchen, verwendete Einstein viel Zeit darauf, die Cafés und Kneipen Zürichs kennenzulernen. Er schlürfte Eiskaffee, rauchte seine Pfeife, las und plauderte, während die Stunden vergingen. Darüber hinaus fand er die Zeit, auf eigene Faust die Werke von Helmholtz, Boltzmann und anderen Meistern der Physik seiner Zeit zu studieren. Aber seine Lektüre blieb unsystematisch, und als die Jahresabschlussprüfung bevorstand, merkte er, dass ihm jemand helfen musste, Herrn Webers Lehrplan nachzuholen.

Eigentlich brauchte Einstein einen Kommilitonen, an den er sich wenden konnte. Sein bester Freund war Michele Angelo Besso, ein jüdischer Italiener, der ein paar Jahre älter war als Einstein und kürzlich das Polytechnikum abgeschlossen hatte. Besso war freundlich und kultiviert – die beiden hatten sich bei einem Hausmusikabend kennengelernt, bei dem sie beide Geige gespielt hatten –, aber im Studium war er fast ebenso verträumt gewesen wie Einstein. Wenn dieser eine Chance haben wollte, die Prüfung zu bestehen, musste er also einen anderen finden, der ihm seine Vorlesungsmitschriften lieh – ohnehin enthielt eines seiner akademischen Zeugnisse der polytechnischen Hochschule bereits eine handschriftliche Bemerkung, die nichts Gutes erahnen ließ: »Verweis durch den Direktor wegen Unfleiss im physik. Praktikum.«6

Einsteins bester Freund Michele Besso, 1898. »Einstein der Adler hat Besso den Spatz unter seinen Flügeln in die Höhe mitgenommen«, sagte Besso einmal über ihre intellektuelle Beziehung, »und dann ist der Spatz noch ein wenig weiter nach oben geflattert.«7

Besso-Family, American Institute of Physics, Emilio Segrè Visual Archives

Glücklicherweise war Marcel Grossmann, ein anderer Bekannter Einsteins, genau der Typ, den sich jeder undisziplinierte Studienanfänger als Freund wünscht. Wie Einstein und Besso, so war auch Grossmann Jude und erst vor Kurzem ins Land gekommen. An den Schweizer Universitäten gab es eine halboffizielle antisemitische Strategie: Juden und andere Außenseiter wurden in Fachgebiete wie die theoretische Physik gedrängt, die damals als zweitrangig gegenüber Ingenieurwissenschaft, angewandter Physik und anderen Disziplinen mit ihren meist höheren Gehältern galten. (Für Einstein war das nicht schlecht, denn er bekam erst durch die theoretische Physik einen Begriff von Konzepten wie Energie und Materie, die ihn so faszinierten.) Das Wissen darüber, dass sie auf die gleiche Weise voreingenommen behandelt wurden, dürfte die Verbindung zwischen Einstein und Grossman begünstigt haben.

Grossmann und Einstein einige Jahre nach dem Studium, nach 1910.

American Institute of Physics, Emilio Segrè Visual Archives / Science Source®

Als die Abschlussprüfung näher rückte, wirkten Grossmanns Vorlesungsmitschriften – in denen alle Diagramme sauber gezeichnet waren – für Einstein wahre Wunder (»Ich möchte lieber nicht darüber spekulieren, was ohne sie aus mir geworden wäre8«, schrieb Einstein viel später an Grossmanns Frau.) So bestand er beispielsweise in Geometrie mit einer passablen 4,25 von 6. Natürlich hatte er keine so gute Note wie Grossmann, der wie allseits erwartet eine glatte 6,0 schaffte. Seine Freunde jedoch wunderte das nicht, denn Einstein war noch anderweitig beschäftigt gewesen.

Neben Besso und Grossmann war Einstein auch häufig mit einer Studentin zusammen, die eine noch stärkere Außenseiterin war als er: Sie war serbisch-orthodoxe Christin und die einzige Frau im Studiengang. Mit ihrer Mischung aus hoher Intelligenz und dunkel-sinnlichem Äußeren weckte Mileva Marić das Interesse von mehr als einem Studenten des Polytechnikums. Sie war ein paar Jahre älter als die übrigen Studierenden, eine talentierte Musikerin und Malerin, sprachbegabt und sie hatte Medizin studiert, bevor sie zur Physik gewechselt war. Einstein hatte sich längst von Marie Winteler, der Tochter seiner Gastfamilie, getrennt und war bereit für Neues.

Einstein war in seinen jungen Jahren ein gut aussehender Mann mit schwarzen Locken und einem zuversichtlichen, lockeren Lächeln. Seine enge Beziehung zu seiner Schwester Maja hatte ihm den Umgang mit Frauen erleichtert und wirkte sich jetzt, als er um Marić zu werben begann, zu seinem Vorteil aus. Im Laufe ihrer ersten Studiensemester vertiefte sich die Beziehung. »Ohne Dich«, schrieb er ihr 1900, »fehlt mirs an Selbstgefühl, Arbeitslust, Lebensfreude«9; wenn sie aber erst einmal zusammenlebten, so versprach er ihr, »wären wir die glücklichsten Menschen auf Erden zusammen, das ist sicher«10. Er schlug alle Mahnungen in den Wind und schickte ihr einmal sogar einen Brief mit einer Zeichnung seines Fußes, damit sie ihm Socken stricken konnte.

Einstein und Marić blieben eine Zeit lang zurückhaltend, bevor sie ihren Freunden erzählten, wie eng ihre Beziehung geworden war, aber sie führten niemanden hinters Licht. Als Einstein im Jahr 1900 seine Eltern in Italien besuchte, schrieb er ihr: »Der Michele hats schon gemerkt, dass ich Dich mag, denn … als ich sagte, ich müsse jetzt wieder nach Zürich, sagte er: ›Er wird halt zu seiner Kollegin wollen, was sollt ihn sonst schon nach Zürich locken!‹«11 Ja, in der Tat: Was sonst außer Marić?

Mileva Marić, Ende der 1890er-Jahre. Im Jahr 1900 schrieb ihr Einstein: »Wir wären die glücklichsten Menschen auf Erden zusammen, das ist sicher.«

ullstein bild / Pictures from History

In den Jahren, bevor ein neues Jahrhundert beginnt, liegt etwas Bedeutungsschweres, und in Einsteins Bekanntenkreis spürte man wahrscheinlich eine gewisse Aufregung. Die vier Freunde – Besso, Grossmann, Einstein und Marić – teilten die Einstellung vieler Studierender: Sie hielten die Mehrheit ihrer Professoren für Überbleibsel früherer Zeiten, die man nicht ernst nehmen konnte, vom heraufziehenden 20. Jahrhundert erwarteten sie wahre Wunder. Es wäre die jüngere Generation, die Zeuge dieser Wunder werden würde. Daran hatte offenbar keiner von ihnen auch nur den geringsten Zweifel.

Für diese Zuversicht hatte jeder seine eigenen Gründe. Bessos Familie besaß in Italien ein florierendes Ingenieurunternehmen, das nur auf ihn wartete, und er hatte dort auch schon einige Zeit verbracht. Er kam gut mit Menschen zurecht und war überzeugt, dass er an die Erfolge seiner Familie anknüpfen würde, wenn er erst einmal in der Branche heimisch war. Grossmann besaß eine herausragende mathematische Begabung, die an der polytechnischen Schule allgemein anerkannt war. Mileva Marić war schon an ihrer technischen Oberschule in Budapest eine hervorragende Schülerin gewesen und hatte sogar als eine der ersten Frauen im österreichisch-ungarischen Kaiserreich überhaupt eine solche Schule besucht. Auch in der Schweiz war sie eine von nur wenigen Studentinnen. In einem Land, in dem bis zur Einführung des Frauenwahlrechts noch 70 Jahre vergehen sollten, war das für sie eine umso größere Auszeichnung.

Die vier Freunde waren erpicht darauf, dass Wissen der Welt voranzutreiben; für Einstein galt das vielleicht noch mehr als für die anderen. Mit seinem studentischen Lernpensum quälte er sich nach wie vor herum, aber seine privaten intellektuellen Bestrebungen nahmen Fahrt auf. Neben den langen Stunden in den Züricher Cafés, wo er Zeitungen las und den Witzbold spielte, hatte er weiterhin die Schriften der größten Physiker Europas studiert und in Eigenregie alles gelernt, was Professor Weber, der Ewiggestrige, ihm vorenthalten hatte.

Einstein begeisterte sich für die Ideen von Michael Faraday und James Clerk Maxwell, wonach es unsichtbare Felder geben konnte, in denen sich Elektrizität und Magnetismus vermischten und die sich durch den Raum erstreckten und alles in ihrer Reichweite beeinflussten. Auch neuere Erkenntnisse faszinierten ihn: In Cambridge maß J. J. Thomson die Details der Elektronen, winziger Teilchen, die sich offensichtlich innerhalb der Atome aller Substanzen befanden; Wilhelm Röntgen entdeckte Strahlen, mit denen man durch lebende Organismen hindurchsehen konnte; Guglielmo Marconi schickte Funksignale über den Ärmelkanal. Wie, so fragte sich Einstein, kommt es zu allen diesen Phänomenen, und warum? Darüber hatte er schon in dem Jahr vor seinem Umzug in die Schweiz nachgegrübelt, als er bei seiner Familie in Italien gewohnt hatte, aber damals war er nicht in der Lage gewesen, seine Nachforschungen weiterzuverfolgen.

Jetzt war er erpicht darauf, nicht nur seine eigenen Kenntnisse weiter voranzubringen, sondern auch das Fachgebiet der Physik als Ganzes. Zum Teil verdankte er den neu gewonnenen Elan seinem Wunsch, dem Vater zu helfen: Dessen Unternehmen in Pavia und Mailand waren nicht erfolgreicher als seine frühere Firmenbeteiligung in München, und das, obwohl es hier relativ wenig Antisemitismus gab. Das Geld, das seine Eltern ihm für den Lebensunterhalt schickten, bedeutete für sie eine große Ausgabe, und das wusste er auch. Zum Teil bezog Einstein seinen Elan aber auch aus dem, was er aus seinem religiösen Erbe mitgenommen hatte. Zwar hatte er die formelle Religionsausübung schon mit zwölf Jahren aufgegeben, war aber überzeugt, dass es im Universum große Wahrheiten gibt, die nur darauf warten, gefunden zu werden, und von denen die Menschheit erst eine schwache Ahnung hat. Dass er solche Bestrebungen verfolgte, gelobte er 1897 in einem Brief an Marie Wintelers Mutter. »Die angestrengte geistige Arbeit«, schrieb er, »und das Anschauen von Gottes Natur sind die Engel, welche mich … durch alle Wirren dieses Lebens führen werden … Und doch, welch seltsame Art ist das … Man schafft sich da selbst so ein Weltchen, wie kläglich und unbedeutend es auch immer sei gegen die ewig wechselnde Größe des wahren Seins, und fühlt sich doch wunder wie groß und wichtig dabei …«12

Für einen Großteil von Einsteins Freunden hatten solche Gefühle kommender Größe ihre Grenzen. Er jedoch dachte jetzt viel über die Synthese der wichtigsten Gedanken des 19. Jahrhunderts nach und stellte die große Vision, die ihm überliefert worden war, immer stärker infrage. Das Universum war in zwei große Bereiche unterteilt. Auf der einen Seite gab es die Energie, wie sie in den ihm wohlbekannten Straßen Zürichs von böigen Winden transportiert wurde. Und auf der anderen stand die Materie, etwa die Glasfenster seiner geliebten Cafés und das Bier oder der Mokka, die er schlürfte, während er über alle diese Dinge nachgrübelte. Musste die Einheit wirklich an dieser Stelle zu Ende sein?

Vorerst kam der junge Einstein mit solchen Gedanken nicht weiter. Er war intelligent, aber die Fragen zu beantworten, die er sich selbst stellte, schien unmöglich zu sein. Und er war jung genug, sich einfach mit der herrschenden Vorstellung von den zwei nicht verbundenen Bereichen des Universums abzufinden – allerdings mit der Zuversicht, dass er später darauf zurückkommen würde.

Kapitel 2 Erwachsen werden

Studienfreunde malen sich gern aus, sie würden für alle Zeiten zusammenbleiben, aber in Wirklichkeit kommt es nur selten so. Einstein, Grossman und Marić hatten 1900 ihre vier Jahre am Züricher Polytechnikum hinter sich. Der einige Jahre ältere Besso war bereits wieder nach Italien gezogen und arbeitete als Elektroingenieur. Einstein versuchte zwar, ihm das auszureden (»Es ist sehr schade für seine wirklich hervorragende Intelligenz«1, schrieb er in jenem Jahr an Marić), aber er respektierte Bessos Entscheidung, die verhinderte, dass er für seine Familie zu einer finanziellen Belastung wurde. Grossmann wurde Gymnasiallehrer, hatte aber weiterhin auch die Forschung im Blick und schrieb sich schließlich als Doktorand im Fach reine Mathematik ein, das dem eher praktisch veranlagten Einstein ein Rätsel war. Marić war im Zwiespalt zwischen einer Verlängerung des Aufenthaltes in der Schweiz mit weiteren Studien (und ihrem Freund) und der Rückkehr zu ihrer Familie in die Nähe von Belgrad, die sie jetzt besuchen musste.

Auch Einstein steckte fest. Er wollte unbedingt eine Laufbahn als forschender Wissenschaftler einschlagen, hatte aber Professor Weber, seinen wichtigsten Physikdozenten, mit seiner Aufsässigkeit und dem Schwänzen von Vorlesungen so verärgert, dass der sich jetzt weigerte, ihm Empfehlungsschreiben für andere Professoren oder Schulleiter auszustellen – ein für Studenten üblicher Weg, um nach dem Examen an derlei Stellen zu kommen. Mit bemerkenswertem Selbstbewusstsein schrieb Einstein selbst an Professor Hurwitz, einen seiner früheren Mathematikdozenten, und erklärte, er habe sich zwar tatsächlich nicht die Mühe gemacht, die Mehrzahl von Hurwitz’ Vorlesungen zu besuchen, aber er erlaube sich dennoch »ergebenst anzufragen«, ob er eine Stelle als Hurwitz’ Assistent erhalten könne.2 Aus irgendeinem Grund war Hurwitz nicht beeindruckt, und eine Stelle hatte er auch nicht zu vergeben. Einstein verfasste weiterhin Briefe – »Bald werde ich alle Physiker von der Nordsee bis an Italiens Südspitze mit meinem Offert beehrt haben«, schrieb er an Marić3 –, erhielt jedoch nur Absagen.

Diese Zurückweisungen schmerzten insbesondere deshalb, weil er wusste, dass seine Familie höhere Einnahmen brauchte. Einige Zeit zuvor hatte er an Maja geschrieben: »Am meisten drückt mich natürlich das [finanzielle] Unglück meiner armen Eltern … Ferner schmerzt es mich tief, dass ich als erwachsener Mensch untätig zusehn muss, ohne auch nur das Geringste machen zu können.«4

Nach einer kurzen Tätigkeit als Gymnasiallehrer und nachdem er eine Zeit lang sogar als Hauslehrer eines jungen Engländers gearbeitet hatte, wohnte Einstein 1901 wieder bei seinen Eltern in Italien. Sein Vater Hermann erkannte, dass sein Sohn deprimiert war, und entschloss sich, ihm zu helfen. Er schrieb an Wilhelm Ostwald, einen der größten Wissenschaftler Deutschlands, dass »mein Sohn Albert Einstein 22 Jahre alt ist …« Er sei »tief unglücklich und täglich setzt sich stärker die Idee in ihm fest, dass er mit seiner Karriere entgleist sei und keinen Anschluss mehr finde.« Hermann bat den Professor, an Albert »ein paar Zeilen der Ermunterung zu schreiben, damit er seine Lebens- und Schaffensfreudigkeit wiedererlangt. Sollte es Ihnen überdies möglich sein, ihm für jetzt oder nächsten Herbst eine Assistentenstelle zu verschaffen, so würde meine Dankbarkeit eine unbegrenzte sein.« Natürlich müsse dies eine Sache zwischen ihnen beiden bleiben, weil »mein Sohn von meinem ungewöhnlichen Schritte keine Ahnung hat«.5 Der Appell kam von Herzen, aber er war wenig zielgerichtet und so wirkungslos wie die Mehrzahl von Hermanns geschäftlichen Unternehmungen. Ostwald antwortete nie.

Was Einsteins Beziehung zu Mileva Marić anging, so hatte seine Mutter die junge Frau zwar noch nicht kennengelernt, konnte es aber nicht ertragen, dass er so viel von ihr redete – denn wenn man es recht bedachte, welche Frau würde jemals gut genug für ihren Sohn sein? Als weiteren Grund, um auf der Beendigung des Briefwechsels mit der Nichtjüdin zu beharren, nannte Pauline Einsteins Unvermögen, sich einen guten Lebensunterhalt zu verdienen. Nachdem er die moralische Qual drei Wochen ertragen hatte, schrieb Einstein in seiner Verzweiflung an Grossmann und erkundigte sich, ob dieser ihm nicht irgendwie helfen könne, damit er nicht mehr zu Hause wohnen müsse. Als Grossmann daraufhin die Beziehungen seiner Familie bemühte und Einstein ein Einstellungsgespräch beim Patentamt in Bern sicherte, schrieb der sofort zurück: »Als ich gestern Deinen Brief fand, war ich wirklich gerührt über Deine Treue und Menschenfreundlichkeit, die Dich Deinen alten Freund und Pechvogel noch nicht hat vergessen lassen.«6

Es war zwar eigentlich nicht der Beruf, den Einstein sich vorgestellt hatte, aber die Stelle beim Patentamt – falls er sie denn bekäme – würde ihm helfen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und vielleicht auch seine Beziehung zu Marić vor seiner Mutter zu schützen. Hilfreich war, dass Einstein 1901 bereits die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Im Rahmen des Antragsprozesses war er dabei auch von einem Privatdetektiv beschattet worden; dieser hatte festgestellt, dass Herr Einstein einen regelmäßigen Tagesablauf hatte, selten trank und es deshalb verdient hatte, dass seinem Antrag stattgegeben wurde. Dennoch schien ihm die Stellung beim Patentamt unter seiner Würde zu sein, nicht mehr als ein Weg, sich ein regelmäßiges Einkommen zu sichern, während er sich weiter darum bemühte, ins Hochschulmilieu zurückzukehren. Seinen Eltern gegenüber würde er so tun müssen, als sei es richtig so und keineswegs ein Stolperstein.

Wenigstens mit Mileva Marić schien alles gut zu laufen. Während er noch in Italien bei seinen Eltern lebte, war sie in der Schweiz und dadurch nicht allzu weit weg. Sie konnten einander von Wissenschaft und Liebe schreiben – und ein Treffen organisieren.

Mai 1901

Mein liebes Doxerl!

… Heute Abend saß ich zwei Stunden am Fenster und dachte darüber nach, wie man das Wirkungsgesetz der Molekularkräfte bestimmen könne. Ich kam auf eine sehr gute Idee. Am Sonntag werd ich Dirs erzählen …

Das Schreiben ist dumm. Am Sonntag küss’ ich Dich mündlich. Sei gegrüßt und verdrückt von Deinem

Albert.

Auf frohes Wiedersehen! Liebe!7

Sie küssten sich tatsächlich. Am Ende trafen sie sich in den Schweizer Alpen hoch über dem Comer See. In einem Brief an ihre beste Freundin schilderte Marić, wie sie einen Pass bei einer Schneehöhe von sechs Metern überqueren mussten:

Wir mieteten uns also einen ganz kleinen Schlitten, wie sie dort in Gebrauch sind, wo gerade 2 Menschen, die sich gern haben Platz haben und wo hinten auf einem Brettl der Kutscher steht und … einen »signora« nennt – kannst Du Dir was schöneres denken?

Wir mussten ein paar Stunden fahren … bis sich in die weiteste Ferne unsern Augen nichts darbot als Schnee und wieder Schnee, so dass … ich meinen Schatz unter Mänteln und Tüchern … fest am Arm hielt.8

Einstein muss sie ebenso fest an sich gedrückt haben. »Wie schön war es letztes Mal«, schrieb er ihr, »als ich Dein liebes Persönchen an mich drücken durfte, wie die Natur es gegeben …«9 Am Ende des Urlaubs im Mai 1901 war sie schwanger. Entsprechend den Sitten jener Zeit hatte Marić keine andere Wahl, als bis zur Entbindung zu ihrer Familie in die Nähe von Belgrad zurückzukehren. Neun Monate später schrieb ihr Einstein:

Bern, 4. Februar 1902

… es ist wirklich ein Lieserl geworden, wie Du es wünschtest. Ist es auch gesund und schreit es gehörig? Was hat es denn für Augerl? … Hat es auch Hunger? …

Ich hab es so lieb und kenns doch noch gar nicht!10

Darüber hinaus sind nur wenige Erwähnungen der Tochter erhalten geblieben, denn für ein unverheiratetes Paar ihrer Herkunft war es so gut wie unmöglich, ein uneheliches Kind zu behalten. Sie gaben ihrer Tochter zwar den Namen Lieserl (Elisabeth), indirekte Indizien lassen aber darauf schließen, dass sie sie zur Adoption freigaben, höchstwahrscheinlich an eine Freundin der Familie in Budapest. Einstein sprach später nie wieder von ihr.

Nach mehreren Einstellungsgesprächen sicherte sich Einstein die Stelle beim Patentamt in Bern, wo der Vater seines Freundes Grossmann für ihn ein gutes Wort eingelegt hatte. Das sehr viel kleinere Bern war mit der Stadt Zürich nicht vergleichbar, aber doch ein annehmbarer Ort. Allerdings war das Gehalt nicht so hoch, wie Einstein es sich erhofft hatte. Er hatte sich für die Stelle eines technischen Experten zweiter Klasse beworben, doch der Amtsleiter Haller war über Einsteins mangelnde technische Fähigkeiten enttäuscht und hatte ihm nur die schlechter bezahlte Stelle eines technischen Experten dritter Klasse angeboten.

Einstein nahm die Stelle an, aber er brauchte mehr Geld. Wie sein Vater war er eine Unternehmernatur, und so setzte er 1902 eine Anzeige in die Lokalzeitung:

PRIVATSTUNDENIN

MATHEMATIK U. PHYSIK

für Studierende und Schüler erteilt

gründlichst

ALBERTEINSTEIN, Inhaber des eidgen.

polyt. Fachlehrerdiploms,

GERECHTIGKEITSGASSE 32, 1. Stock.

Probestunden gratis.11

Aber Einstein war nicht nur ebenso energiegeladen wie sein Vater, sondern beide legten auch eine gewisse Unbestimmtheit an den Tag, wenn es um geschäftliche Details ging. Einstein lockte zwar mehrere Studenten an, war aber so leutselig und gesprächig, dass er sich mit den meisten von ihnen anfreundete – und dann das Gefühl hatte, er könne für den Unterricht kein Geld von ihnen nehmen. Irgendwie gelang es ihm dennoch, allmählich gewisse Ersparnisse zur Seite zu legen. Einer der Studenten, von denen er auch weiterhin ein Honorar verlangte, beschrieb Einstein zu jener Zeit so: Sein Tutor sei »1,76 Meter groß, breitschultrig … über dem großen, sinnlichen Mund sprosst ein schmächtiger, schwarzer Schnurrbart … Die Stimme ist … wie ein vibrierender Celloton.«12

Darüber hinaus bemühte sich Einstein, seine eigenen Forschungsarbeiten weiterzuführen, aber das erwies sich als schwierig. Am Patentamt hatte er eine Sechstagewoche, und die einzig gute wissenschaftliche Bibliothek in Bern war am Sonntag, seinem freien Tag, geschlossen. Er war zu stolz, um irgendjemandem mitzuteilen, wie schwierig sein Leben war, geschweige denn sich bei Professor Weber zu entschuldigen und durch Katzbuckelei wieder den Weg an die Hochschule zu finden.

Beruflich mochte Einstein Schwierigkeiten haben, aber sein Liebesleben war so, wie er es sich immer erträumt hatte. Marić verfügte über einige Ersparnisse ihrer Familie, und von dem gemeinsamen Geld konnten sie sich eine Wohnung leisten, die groß genug für sie beide war. Marić zog wieder in die Schweiz, und im Januar 1903 wurden sie im Rathaus von Bern getraut. Einstein war jetzt knapp 24, sie war 28 Jahre alt. Sie wären keine Menschen gewesen, wenn sie nicht ihre Tochter vermisst hätten. »Wir bleiben Student und Studentin … so lange wir leben«, schrieb Einstein überschwänglich, »und kümmern uns keinen Dreck um die Welt.«13

Seine Mutter war immer noch verärgert über seine Partnerwahl und ließ alle, insbesondere aber ihren Sohn wissen, wie sehr sie das Fräulein Marić hasste.14 Aber Maja, seine jüngere Schwester, drängte die Mutter, Einsteins Frau eine Chance zu geben. Marić selbst war zuversichtlich, dass sie eines Tages die Familie Einstein für sich gewinnen würde: Wie sie einer Freundin erklärte, würde sie einfach jemanden suchen, den die Mutter respektierte, und sich dieser Person nützlich machen; und dann, nun ja, müsste die Mutter doch sehen, dass sie es gut meinte, oder etwa nicht?

Das glückliche Paar fand in Bern neue Freunde. Hilfreich war dabei, dass gute Geigenspieler immer hoch geschätzt wurden. Einstein wurde häufig von Familien eingeladen, die für ihre Hausmusikabende ein zusätzliches Instrument brauchten. Ebenso trafen sich er und Marić weiterhin mit dem treuen, lebenslustigen Michele Besso, der wenig später von Italien wieder in die Schweiz zog und ebenfalls eine Stelle am Patentamt erhielt. Einstein berichtete ihm: »Ich bin also jetzt ein verheirateter Ehemann … [Mileva] sorgt gut für alles, kocht gut und ist immer vergnügt.«15 Besso war bereits verheiratet, und auch daran hatte Einstein einen Anteil gehabt: Er hatte ihn mit der Familie seiner früheren Freundin Marie bekannt gemacht, und dort hatte Besso sich so wohl gefühlt, dass er Maries älterer Schwester Anna einen Antrag machte und wenig später einen Sohn mit ihr bekam. Die Paare waren häufig zusammen. »Ich liebe ihn sehr wegen seines Scharfsinns und seiner Einfachheit«, schrieb Einstein über Besso, »und auch Anna und ganz besonders den kleinen Balg mag ich sehr gern leiden.«16 Ende 1903 waren Einstein und Marić in eine Wohnung gezogen, von deren kleinem Balkon aus man die Alpen sehen konnte. Auf diesem kleinen Balkon machten es sich die Jungvermählten gemütlich – manchmal mit Freunden, manchmal nur zu zweit – und genossen ihr Glück.

Seit seinen Teenagerjahren hatte Einstein immer wieder Momente erlebt, in denen er sich sehr allein fühlte. Selbst jetzt, umgeben von geliebten Personen, war er sich der Schranken bewusst, die Menschen auch dann voneinander trennen können, wenn sie sich nahestehen oder in derselben Wohnung leben. Marić vertraute er an, er und seine Schwester seien »sich im Innern gegenseitig so unbegreiflich, dass man in keiner Weise mitfühlen kann, was das andere bewegt«.17 Es gebe Zeiten, da »kommen mir alle Menschen außer Dir so fremd vor, wie wenn sie durch eine unsichtbare Wand von mir getrennt wären.«18 Eigentlich erscheint es wie ein kleines Wunder, dass Marić diese Wand durchbrochen hatte.

Als 1904 ihr erstes eheliches Kind – der Sohn Hans Albert – geboren wurde, war ihr Einkommen immer noch gering. (Über die Arbeiten, die bald beginnen sollten, sagte Einstein später scherzhaft: »In meiner Relativitätstheorie bringe ich wohl an jeder Stelle des Raumes eine Uhr an, aber in der Wirklichkeit fällt es mir schwer, auch nur an einer Stelle eine aufzustellen.«19) Aber die junge Familie hatte alles, was sie brauchte. Einstein war handwerklich geschickt; statt seinem Sohn teures Spielzeug zu kaufen, improvisierte er mit Alltagsgegenständen. Einmal baute er eine komplette funktionierende Miniatur-Standseilbahn aus Streichholzschachteln und Bindfäden, eine Erinnerung, die sein Sohn noch Jahrzehnte später in Ehren hielt.

Es war eine glückliche Zeit. Die Liebe zwischen Einstein und Marić hatte die Adoption ihrer Tochter ebenso überlebt wie berufliche Rückschläge und das Gespenst der Armut. Da sollte sie doch auch alles andere überleben.

Kapitel 3 Annus mirabilis

Im Patentamt kamen Einstein 1905 seine ersten großen Ideen.

Das Amt war in vielerlei Hinsicht so formell und einengend, wie er befürchtet hatte. Es war eine Schweizerische Bundesbehörde, und dort gab es strenge Hierarchien. Einstein war nur einer von einigen Dutzend Mitarbeitern, die an nahezu identischen hohen Schreibpulten unter ständiger Aufsicht ihre langen Arbeitstage verbrachten.

Andererseits war es aber eine erstaunlich interessante Arbeit, die für Einstein und seinen Traum, in die akademische Welt zurückzukehren, eine Reihe von Vorteilen hatte. Zum einen sollte er für das Amt insbesondere auf dem Gebiet der Elektrotechnik die Patentanträge für neue Apparaturen begutachten und entscheiden, ob sie so originell waren, dass ein Patent gerechtfertigt erschien. Es war ein wenig so, als würde man heute im Silicon Valley einen ersten Blick auf die neuesten Hightech-Kreationen werfen, und viele Prinzipien, die Einstein zur Beurteilung der Anträge entwickelte, sollten auch für seine spätere Arbeit von Nutzen sein.