Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

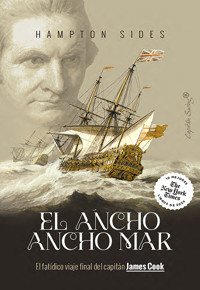

El 12 de julio de 1776, el capitán James Cook, ya considerado el mayor explorador de la historia británica, emprendió su tercer viaje a bordo del HMS Resolution. Dos años y medio después, en una playa de Hawái, Cook fue asesinado a golpes y apuñalado en un conflicto con la población indígena. ¿Qué llevó a Cook a estos últimos momentos, tan contrarios a su reputación? Reconocido por su liderazgo humano, su dedicación a la ciencia y la curiosidad y el respeto, sin prejuicios, con los que se aproximaba a sociedades que le eran desconocidas, Cook ya había cartografiado vastas extensiones del Pacífico e iniciado el primer contacto europeo con numerosos pueblos indígenas. La misión declarada para su tercer viaje era devolver a sus islas natales a un tahitiano, Mai, que se había convertido en una figura de la alta sociedad londinense. Pero Cook portaba órdenes secretas de aventurarse al norte, descubrir el legendario Paso del Noroeste y cartografiar y reclamar tierras antes que los rivales imperiales de Gran Bretaña. Y el propio Cook fue diferente en su último y fatal viaje.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 738

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para Anne Todopoderosa

con todo mi amor

Solo, solo, completamente solo,

¡solo en el ancho ancho mar!

Y ningún santo se apiadó

de mi alma en su agonía.

Samuel Taylor Coleridge,

La balada del viejo marinero

Nota del autor

En los últimos años, los viajes del capitán James Cook han sido objeto de críticas cada vez más ácidas en el marco de una revisión generalizada del legado del imperio. Cook era navegante y cartógrafo, no un conquistador ni tampoco un colonizador. Sin embargo, a lo largo de la historia, exploración y cartografía solo han sido habitualmente etapas previas a la conquista. Siguiendo la larga estela de Cook llegaron ocupantes, armas, gérmenes, alcohol, los problemas asociados al dinero, balleneros, cazadores de pieles y de focas, las grandes plantaciones y sus propietarios, misioneros.

De modo que, para muchos pueblos nativos del Pacífico desde Alaska hasta Nueva Zelanda, el capitán Cook es hoy un símbolo del colonialismo y los estragos causados por la aparición de Europa. En muchos rincones del mundo se le ha vilipendiado, y no tanto por lo que hizo como por los perjuicios que acarreó su llegada. También porque durante demasiado tiempo nadie ha prestado atención a las poblaciones indígenas que el capitán se fue encontrando en su camino; sus voces rara vez han sido escuchadas, sus ideas y su significación cultural apenas se han tenido en cuenta.

Desde hace relativamente poco, muchos monumentos a las exploraciones de Cook amanecen salpicados de pintura. Objetos y obras de arte que el capitán recogió en sus viajes, y que antes todos tenían por preciados tesoros, han sufrido reinterpretaciones radicales o se han retirado sin mayores explicaciones de galerías y museos (en algunos casos para devolverlos, como es de justicia, a su tierra de procedencia). En las islas Cook se ha debatido muy en serio la posibilidad de cambiarles el nombre. En 2021, en Victoria, capital de la Columbia Británica, unos manifestantes del movimiento First Nations arrojaron a las aguas del puerto una estatua del capitán. En múltiples sentidos, James Cook se ha convertido en el Cristóbal Colón del Pacífico.

Hubo un tiempo en que muchos veían sus tres épicas expediciones como audaces aventuras, como dignos y hasta nobles proyectos emprendidos en aras de la Ilustración y la difusión del saber. Cook surcó los mares en una época de prodigios, cuando el afán por conocer el planeta animaba a decenas de exploradores-científicos a medirlo y describirlo, a recoger las plantas y los animales más insólitos, a documentar paisajes y paisanajes de los que Europa nada sabía. Sus viajes influyeron en el movimiento romántico, fueron muy provechosos para la ciencia médica, dieron gran impulso a la botánica y a la antropología e inspiraron a autores tan dispares como Coleridge y Melville. Los diarios de sus odiseas se publicaron con enorme éxito y sirvieron de estímulo a novelas, poemas, obras de teatro, óperas, cómics e incluso a una serie de televisión ambientada en el espacio (hay quien dice que James Kirk, comandante del USS Enterprise en Star Trek, está inspirado en el capitán James Cook).

Pero hoy los viajes de Cook están en entredicho y sometidos a acalorados debates sobre todo en la Polinesia, porque fueron, a decir de muchos, el comienzo del sistemático desmantelamiento de culturas isleñas tradicionales en lo que se ha dado en llamar «el impacto fatal», la celebrada expresión de Alan Moorehead. Este historiador se interesó sobre todo por «ese fatídico momento en que alguien fuerza la entrada de una cápsula social», y no tenía ninguna duda de que las expediciones de Cook son un ejemplo perfecto de este fenómeno. Vistos en su conjunto, los viajes de James Cook constituyen una crónica moralmente compleja de la que, desde el punto de vista de las sensibilidades modernas, queda mucho que esclarecer y censurar. Eurocentrismo, patriarcado, cultura del privilegio, masculinidad tóxica, apropiación cultural, el papel de la raza invasora en la destrucción de la biodiversidad insular: los viajes de Cook contienen las semillas históricas de estos y otros muchos debates hoy candentes.

Fue en mitad de esta creciente antipatía por Cook cuando empecé a documentarme sobre su tercer viaje: el más dramático de todos y el más largo tanto por su duración como por la cantidad de millas náuticas recorridas. Me pareció un buen momento para renovar la mirada a un hombre cuyas andanzas últimamente suscitan tanta acritud y discordia. Me picó la curiosidad: no parece que otros navegantes europeos que recorrieron el Pacífico —Magallanes, Tasman, Cabrillo y Bougainville, por citar solo unos pocos— generen tanta atención o ira. ¿Qué tenía Cook para que todos lo señalen?

Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla, o al menos yo no la he encontrado —todo lo contrario, hay muchas respuestas y ninguna de ellas es sencilla—; eso sí, espero que, al llegar al final de este libro, el lector haya entendido mejor ciertas cosas. Quizá parte del actual resentimiento contra Cook tenga que ver con el hecho de que en su último viaje el famoso capitán no anduviera bien de salud, o de cabeza. Historiadores e investigadores forenses han especulado sobre si le aquejaba algún mal, se han preguntado si padecía alguna dolencia física o mental, o quizá espiritual. Independientemente del porqué, lo cierto es que en su tercera expedición el capitán no parecía el mismo. Algo envenenaba su conducta y su juicio, algo que lo cambió a él y echó a perder su último viaje. Y puede que este algo incluso provocara su muerte.

Siempre que me ha parecido interesante, y relevante, he permitido que las modernas controversias influyan en el libro y le den forma. He procurado ofrecer una imagen del capitán, y de los objetivos y presupuestos de su tercer viaje, que refleje toda su imperfecta complejidad. He huido de la idealización y de la demonización, y en ningún momento he pretendido defenderlo. He tratado, simplemente, de describir lo que pasó en su ambicioso, decisivo y en el fondo trágico último viaje.

Una pequeña advertencia sobre la palabra «descubrimiento»: espero que quede claro a lo largo del texto que James Cook no «descubrió» muchas de las tierras que él erróneamente se atribuyó haber descubierto: Nueva Zelanda, Hawái y Australia, por ejemplo, o las propias islas Cook. Es evidente, pero no por ello debo dejar de subrayarlo, que estos y otros territorios que aparecen en este relato ya habían sido descubiertos y poblados mucho antes por navegantes tan intrépidos como los viajeros polinesios. La mayoría de las plantas, animales y accidentes geográficos a los que Cook y sus compañeros describieron y a los que dieron nombre tenían previamente un nombre indígena y los nativos los conocían bien. Los lugares que las crónicas coetáneas del viaje califican de «desconocidos» o «ignotos» llevaban habitados varios siglos, cuando no milenios.

No obstante, es de justicia recordar que, en algunos casos, Cook fue el primer descubridor europeo, o uno de los primeros. En otros sería más exacto decir que Cook y su tripulación fueron meros visitantes, aunque sin duda también los primeros.

Lo que diferenciaba al capitán Cook de la mayoría de los exploradores era su preternatural precisión como cartógrafo, un don innato aquilatado por sus extraordinarios conocimientos de astronomía y el hecho de disponer de la última tecnología en navegación. Cuando regresaba de sus viajes, los lugares que había visitado quedaban indicados para siempre con coordenadas muy precisas en mapas que en ciertos casos tuvieron gran difusión. En sus crónicas detallaba la situación de los mejores fondeaderos, los pueblos más amistosos, en qué lugares hallar agua dulce y comida. Era como si al fin revelase la localización exacta de muchas islas remotas cuyos habitantes habían gozado de un maravilloso aislamiento durante siglos. A partir de su llegada, dichos lugares ya no podrían vivir al margen de la mirada del mundo.

Muchas veces, las crónicas de Cook relatan situaciones relacionadas con el concepto de propiedad privada. El capitán se queja a menudo de que en buen número de lugares donde echaba el ancla, y muy especialmente en la Polinesia, desaparecían de sus barcos ciertos objetos —casi siempre de metal—. En sus diarios de a bordo abundan descripciones de lo que él califica de «hurtos» o «robos» y de los castigos infligidos a personas pertenecientes a grupos aborígenes que para él eran esencialmente delincuentes. Y no podemos olvidar la influencia decisiva que este asunto tuvo en su muerte.

Los polinesios y otros pueblos indígenas que el capitán encontró en su último viaje tenían unos conceptos de la propiedad y la posesión muy distintos de los de los europeos. Para ellos casi todos los bienes pertenecían a la comunidad, así que birlar alguna cosa de los barcos ingleses no suponía ningún delito, sobre todo porque Cook y su tripulación también se llevaban (dicho de otra manera, también birlaban) cosas que pertenecían a las comunidades isleñas: agua, comida, forraje, madera, y otros recursos finitos. Muchos nativos pensaban que Cook era un avaro con un material, el hierro, que en realidad pertenecía a la tierra y que por tanto el capitán tenía obligación de compartir; en sus barcos abundaba el hierro, pero las islas carecían de él. Aunque solo un puñado de descripciones cuentan lo que para Cook y sus oficiales era inequívocamente robo; cuando relato estos incidentes yo en general procuro utilizar términos más neutros, aunque hay que tener siempre presente el contexto más amplio de lo que muchas veces fue un complejo choque entre culturas acerca de la naturaleza y el sentido y propósito de la propiedad de los bienes materiales.

Cuestión más delicada, y mencionada repetidas veces en las crónicas del viaje, es la de las costumbres sexuales. La mayoría de los hombres que formaban la tripulación de Cook se encontraban en la veintena y algunos eran incluso más jóvenes, así que, como es natural, el sexo era para ellos una verdadera fijación —en realidad, lo mismo les sucedía a muchos oficiales y científicos—. Si en general los historiadores coinciden en que el propio Cook se abstuvo de mantener relaciones con las nativas, sin duda sus acompañantes no lo hicieron. Ante una visión más bien unidimensional de estas mujeres como juguetes eróticos, la lectura de las crónicas de aquellos viajes desde la perspectiva del siglo xxi se antoja complicada. Aun así, las salaces y al mismo tiempo tantas veces festivas descripciones aparecen con tanta frecuencia en los diarios de aquellos hombres que es imposible pasar por alto el asunto. En Tahití, en Hawái y en otros lugares, los hombres de Cook pudieron comprobar la buena predisposición de las mujeres nativas y su participación entusiasta en las relaciones sexuales; en muchos casos, además, se dieron lazos románticos más profundos. Pero, como apenas disponemos de textos que confirmen qué pensaban del tema y qué sentían estas mujeres, nuestro conocimiento de lo que realmente pasó (y de su porqué) se circunscribe a las crónicas de las que sí disponemos, que, por desgracia, casi en su totalidad están escritas desde el punto de vista inglés y masculino.

Mientras las revisaba, no podía dejar de preguntarme: ¿cómo es posible que aquellas jóvenes polinesias encontrasen atractivos a los hombres de Cook: exóticos extranjeros de dientes cariados y ropa andrajosa y hedionda tras varios meses en la mar? ¿De verdad se insinuaban tan franca y apasionadamente como dicen los marinos británicos en sus diarios? ¿No estaría todo orquestado desde la sombra por poderosos jefes o hechiceros tribales que ordenaban a sus hijas, hermanas y sobrinas seducir al extranjero? ¿Actuaban las nativas siguiendo una táctica secreta o quizá en la creencia de que la unión sexual era una forma de amortiguar o neutralizar el poder que los hombres de Cook pudieran tener?

Son cuestiones que los historiadores de la Polinesia ya han debatido, y también los antropólogos, y hasta ciertos sexólogos. Algunos antropólogos conjeturan que el sexo era la forma en que las jóvenes polinesias tenían de plantar cara, al menos por unos momentos, a una sociedad estratificada regida por varones que las encasillaba de acuerdo con unos tabús en exceso rigurosos. Otros sugieren que quizá todo fuera más sencillo; tal vez aquellas mujeres actuaran por placer y poco más: buscaban aventura, diversión, relaciones sin consecuencias con hombres extranjeros. En la expresión de su sexualidad, las jóvenes polinesias demostraron una extraordinaria libertad. No tenían esa vergüenza ante la desnudez propia de los judeocristianos; ni sentían punzadas de culpa, ni regía para ellas ninguna ley de celibato. Habían aprendido a sacar partido de los hábitos propios de aquellas latitudes y a disfrutar de ellos, y, en el terreno sexual, demostraban iniciativa, autonomía y poder.

Partes sustanciales de esta obra se basan en los diarios, cuadernos de bitácora y otros textos de Cook y de otras personas que participaron en sus viajes. Algunos de ellos formaban parte del relato «oficial», otros fueron escritos clandestinamente y publicados sin la autorización del gobierno británico. Las citas de estos documentos históricos están en ocasiones editadas para hacer más claro el texto y facilitar la lectura, y he suprimido expresiones arcaicas que hoy resultan confusas y modernizado un uso de las mayúsculas errático y hábitos de puntuación chocantes para el ojo y el oído modernos (por ejemplo, he cambiado el antiguo ye por el moderno the, y & por and). Y como soy norteamericano y el libro lo publica una editorial norteamericana, en general he norteamericanizado la ortografía y las normas de estilo son las más habituales en los libros publicados en Estados Unidos.[1]* En todo lo demás, las citas respetan al pie de la letra la tinta que salió de las viejas plumas de ganso con que escribían en el siglo xviii. En ningún momento he dejado de asombrarme ante la claridad y fuerza que tienen esas voces a pesar de que han pasado dos siglos y medio.

Como el lector verá, existe un inevitable desequilibrio entre el volumen de textos escritos desde la perspectiva inglesa y las escasas fuentes que nos revelan el pensamiento de los nativos. Aun así, allí donde es posible, procuro exponer el punto de vista indígena basándome en el acervo oral transmitido de generación en generación y conservado hoy por muchos hablantes autóctonos. En algunos pasajes integro la historia oral con los hallazgos e ideas que nos han deparado la arqueología, la antropología y la historia natural, y también mis propios viajes a buen número de los lugares donde estuvo Cook en su tercera expedición. El tiempo, el dinero y el obstáculo de una pandemia global me impidieron visitarlos todos, pero en el transcurso de los años sí he podido hacer viajes inolvidables a muchos sitios importantes en este relato: Nueva Zelanda, Tasmania y las islas de la Sociedad, las costas de Washington y Oregón, la isla de Vancouver, Alaska, el Lejano Oriente ruso, Hawái e Inglaterra.

Una última aclaración: esta obra no es una biografía, sino una crónica histórica protagonizada por un largo y variado grupo de personajes, y se desarrolla a lo largo de muchos miles de millas náuticas. Trata del viaje emprendido por más de ciento ochenta personas en dos veleros de madera que zarparon de Inglaterra en julio de 1776, un momento crucial de la historia. No solo es la historia de James Cook, sino también la de de los hombres que lo acompañaban en su canto del cisne en el Pacífico. Todos ellos participaron en una empresa colosal que dejó en el mundo una huella duradera que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas.

Cook y sus hombres surcaron los mares en una época fascinante, cuando todavía quedaban por resolver misterios geográficos formidables, cuando en el mundo aún había regiones que el ojo humano no conocía y en un momento en que todavía era posible que culturas radicalmente distintas de partes muy alejadas del planeta se encontrasen por primera vez.

EL ANCHO

ANCHO MAR

El fatídico viaje final del capitán James Cook

Tus cuerpos, ¡oh, Lono!, están en los cielos,

una nube larga, una nube corta,

una nube que observa,

una nube que vigila…

Lono, el furioso trueno,

el cielo que retumba,

el mar que se trastorna.

Antigua canción hawaiana

Prólogo

Y cada vez gritaban más alto

Kauai, islas Hawái, enero de 1778

La noche que aparecieron los barcos, unos pescadores habían salido al mar y trabajaban a la luz de unas antorchas. Uno de ellos, llamado Mapúa, alzó los ojos y se quedó estupefacto: se le echaba encima una silueta enorme que se elevaba muy por encima de las olas y además llevaba una hoguera ardiendo encima. Aquella cosa gigante tenía aberturas en los costados, esto vio Mapúa, y, en su parte delantera, una lanza larga como el afilado morro de un pez espada. Y entonces Mapúa vio aparecer una segunda criatura semejante a la primera. No tenía la menor idea de qué podrían ser aquellos seres, pero no le cabía la menor duda de que eran malignos.

Remó junto con sus compañeros hacia la costa a toda prisa. Según los relatos orales reunidos por el historiador hawaiano Samuel Mānaiakalani Kamakau, «estaban asustados, temblorosos, ante aquella aparición portentosa».[2] Al llegar a la aldea, Mapúa fue corriendo a informar a Kaeo, el gran jefe de la tribu, y describió las imágenes extrañas e inquietantes que había visto.

A la mañana siguiente, los dos leviatanes se habían acercado aún más. ¿Qué eran? ¿De dónde habían salido? ¿Qué se proponían? Llevado por su estupor, uno de los lugareños preguntó: «¿Qué son esas cosas con ramas?» (se refería sin duda a los mástiles, vergas y jarcias de los barcos). Otro le contestó: «Son árboles que andan por el mar».[3]

No, le corrigió el kāhuna, el sacerdote del poblado, eran heiaus flotantes, templos de los dioses. «No es cosa que se vea todos los días»,[4] insistió este hombre, y conjeturó que las ramas que asomaban de aquellos templos debían de ser escaleras al cielo.

Las naves se acercaron aún más, dice Kamakau, y los aldeanos contemplaron cautivados el «monstruo maravilloso»: «el asombro se apoderó de todos ellos».[5] Una gran multitud se congregó en la orilla: «gritaban todos, presa del miedo y la confusión».[6] A juzgar por la forma en que habían aparecido, en silencio y como fantasmas, las velas alternativamente flojas o henchidas, sus bordes doblándose y agitándose, los nativos debieron de tomar aquellos barcos por peces raya gigantes que habían saltado fuera del agua.

Salió un puñado de piraguas a investigar y los bravos piragüistas se acercaron lo suficiente para entrever unas criaturas de apariencia humana paseándose por cubierta. Nunca habían visto tricornios, así que pensaron que aquellos extraños individuos tenían cabezas deformes. Imaginaron que sus curiosos y ajustados uniformes eran su epidermis. «Tienen la piel suelta y llena de arrugas»,[7] dijo uno de ellos. Como no desconocían los bolsillos, creyeron que eran puertecitas al interior del cuerpo. «En estos huequecitos meten las manos y sacan objetos de valor: ¡tienen el cuerpo repleto de tesoros!».[8]

Los barcos se aproximaron todavía más a la orilla y la multitud era ya muy numerosa: la expectación se transformó en delirio. Todos los presentes fueron presa del miedo, del pavor, aunque no podían dejar de sentir cierta fascinación. Tenían la sensación de asistir a un fenómeno siniestro y de que las islas en que vivían, todo su mundo, estaban a punto de cambiar para siempre.

«El puerto era un bullicio de gente —dice Kamakau—. Y cada vez gritaban más».[9]

LIBRO I

PRIMER

NAVEGANTE

DE EUROPA

Cook fue capitán del Almirantazgo

en una época en que los capitanes del mar […]

eran como caudillos

[…][y] patroneaban sus barcos

con sangre, ajenos a las leyes de la academia naval,

hasta que saltaban las vergas y caían los palos por la borda.

Demonios empelucados que hacían magia,

capaces de leer el precioso lenguaje de las estrellas

donde hombres más humildes solo ven un caos de chispas.

Kenneth Slessor,

«Cinco imágenes del capitán Cook»

01

Descubridor negativo

Acababa de comenzar el año 1776 y James Cook se había convertido en una celebridad, en un héroe, en un adalid. Los científicos más punteros querían conocer su opinión. Los mejores retratistas lo invitaban a posar. Acababa de conocer al rey Jorge III y lo habían ascendido a capitán de navío, de modo que estaba en disposición de alcanzar en poco tiempo el grado de almirante.

Humilde hijo de los páramos de Yorkshire, salido prácticamente de la nada, se movía ahora en los círculos más refinados mezclándose con la élite social e intelectual londinense en cafés, salones privados y clubes de caballeros. En un discurso ante la Cámara, los lores lo declararon «primer navegante» de Europa. Ciertas personas de importancia empezaban a decir que era el mayor viajero de Inglaterra, mayor incluso que George Anson, Henry Hudson o Francis Drake. Ingresó en la prestigiosa Royal Society y no tardaría en obtener su mayor galardón: la medalla Copley. Se decía que acabarían nombrándole caballero.

Hacía tan solo seis meses que había circunnavegado el mundo por segunda vez. Se había aventurado hasta las inmediaciones del helado sótano del mundo y regresado con hallazgos de relevancia y mapas magníficos de territorios de los que nadie sabía nada. Había pasado mil cien días en el mar y recorrido, muy probablemente, más de cien mil millas náuticas. Había llegado más al sur que ningún otro capitán antes que él.

El propósito principal de aquel viaje consistía en surcar los océanos meridionales y confirmar la existencia o inexistencia de un hipotético continente conocido como Terra Australis Incognita. Muchos científicos de la época postulaban que, para compensar el peso de la gran masa continental del hemisferio norte, en el sur tenía que haber otro territorio enorme mucho mayor que Australia. Sin un supercontinente meridional, la masa terrestre estaría tan mal repartida que se hundiría en el espacio. Como de manera tan inquietante dijo el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator, un planeta tan desequilibrado «empezaría a caer hasta quedar sepultado entre estrellas».[10]

Este continente imaginario había tenido muchos partidarios, pero ninguno más acérrimo que un geógrafo escocés llamado Alexander Dalrymple, que no solo insistía en la existencia de esa tierra mítica, sino en que con toda probabilidad estaría habitada por millones de seres humanos. Cook tenía sus dudas, pero comprendía las ventajas de explorar el lejano sur, una parte del mundo virtualmente desconocida.

Los barcos de Cook, el HMS Resolution y su consorte, el HMS Adventure, zarparon de Inglaterra en julio de 1772. El Adventure perdió contacto con el Resolution cerca de las costas de Nueva Zelanda y terminó por volver a Inglaterra, pero Cook siguió adelante y se convirtió en el primer capitán conocido en cruzar el círculo polar antártico (aunque hay teorías que dicen que es posible que los navegantes maoríes se aventurasen tan al sur mucho antes que él). Cook hizo múltiples incursiones en los mares del distante sur y en una de ellas alcanzó los 71º 10’ latitud sur. No encontró nada parecido a un continente, pero se acercó a menos de cien millas náuticas de la Antártida y varios icebergs voluminosos llegaron a flotar cerca del barco, que llevaba el aparejo cubierto de hielo.

En noviembre de 1774, el Resolution puso proa al norte y entre hielos se abrió paso hacia Inglaterra. Cook resolvió que el continente desconocido era una ficción y, al comprobar su rigor y probidad en la travesía de las aguas del lejano sur, el Almirantazgo se convenció de que estaba en lo cierto. El capitán había hecho una contribución importante a la historia de los «descubrimientos negativos», es decir, no había encontrado nada allí donde casi todos presumían que había algo. Como dice uno de sus biógrafos, se había convertido en «el verdugo de hipótesis descabelladas».[11]

«Si no he descubierto un continente —dice el propio Cook— es porque tal continente no existe […] y no porque no lo haya buscado con suficiente ahínco». Y, sin embargo, casi llegó a olfatear este continente, la Antártida. En el caso de que exista una gran masa de tierra, se dijo, tiene que encontrarse bajo el hielo y algo más al sur, y estará deshabitada y será inaccesible por mar: «Será un territorio —escribió— condenado por la naturaleza a no recibir jamás el calor del sol y a yacer para siempre sepultado bajo las nieves eternas».[12] Pasaría más de un siglo antes de que otros exploradores llegaran a las congeladas costas de la Antártida, que, aunque enorme, ni mucho menos se acercaba en tamaño a la mítica Terra Australis.

Durante su larga búsqueda por las latitudes heladas, Cook proclamó cuál era su mayor aspiración con una franqueza que desarma: «[No solo quiero llegar] más allá de donde haya llegado cualquier otro hombre antes que yo —escribe—, sino hasta donde yo creo que el hombre es capaz de llegar».[13]

James Cook era fornido y taciturno y tenía la frente surcada de arrugas, una recia mata de pelo castaño con brillos rojizos que empezaba a tener canas del color del acero y un rostro enjuto y curtido por la brisa de la mar. Era alto —de jovencito medía uno noventa— y corpulento, pero tenía la espalda ligeramente encorvada después de muchos años de pasearse agachado por las bodegas y dependencias de techos bajos de los buques de Su Majestad. Tenía una nariz aguileña, la barbilla robusta con un pequeño hoyuelo y una mirada profunda que taladraba a quien la cruzaba con él. Sus manos eran ásperas, como las de todo marino, pero también hábiles, acostumbradas a manejar cuadrantes, sextantes y otros precisos instrumentos de astronomía y navegación. En la palma de la derecha, entre el pulgar y el índice, lucía la fea cicatriz que le había dejado un accidente sufrido de joven en Canadá, cuando un cuerno de pólvora le estalló entre los dedos. Un accidente que pudo matarlo y por el cual muchas veces enfundaba esa mano en un guante.

Bebía con moderación y, aunque cuando se enfadaba hacía gala de un carácter tempestuoso, nunca maldecía ni decía tacos. No era particularmente religioso, aunque, en sus años de aprendiz en la marina mercante, sus profesores eran cuáqueros y, según parece, había hecho suyos todos sus valores: templanza, frugalidad, recato, franqueza, una estricta ética de trabajo y desprecio de la arrogancia y la ostentación. Como tantos cuáqueros, presumía de ser un hombre sincero. Hablaba sobre todo con frases cortas y declarativas y cultivaba los monosílabos, dicho siempre todo con el ligero acento de su Yorkshire natal. Ser arisco era también, al parecer, propio de los cuáqueros de entonces, así que él era arisco en ocasiones, aunque en otras asomara una sonrisa en su expresión y, cuando uno menos se lo esperaba, podía escapársele de la boca, o de la pluma, alguna ironía o un giro peculiar.

Procuraba rodearse de cosas sencillas y se esforzaba por ser también sencillo en el vestir, en el hablar y hasta en el comer. Prefería los platos modestos como el chucrut con guisantes, pero no rehuía las peculiares recetas polinesias, como perro asado o kava[14]* mascada previamente con mucha saliva por el criado de inferior rango de algún jefe tribal y escupida luego en algún cuenco. No le hacía ascos a nada: un guardiamarina que lo acompañó en uno de sus viajes opinaba que sus papilas gustativas eran «las más burdas que haya conocido mortal».[15] Tenía un tracto gastrointestinal de hierro y para él casi constituía un deber probar todo lo que le ponían delante. «Su estómago —escribió un joven oficial durante uno de sus viajes— soportaba sin dificultad […] cualquier cosa por incomestible que fuera».[16]

También vivía con mucha sencillez. Con Elizabeth, su mujer, hija de un respetado tabernero, compartía una confortable casa adosada de ladrillo de varias plantas en Mile End, calle de un populoso barrio de clase media del este de Londres a poca distancia del Támesis. Pero los siete años previos a su último viaje apenas pasó tiempo allí. Estaba embarcado el día del nacimiento de la mayoría de sus cinco hijos y ausente también cuando se produjeron las trágicas y tempranas muertes de tres de ellos. James, su primogénito, tenía doce años y ya había ingresado en la Marina: estudiaba en la academia naval de Portsmouth; y su hijo Nathaniel, que tenía once, aspiraba a hacer lo mismo. Elizabeth estaba otra vez embarazada y tenía previsto dar a luz en pocos meses.

Pero Cook no se sentía exactamente en casa cuando volvía a casa. Disfrutaba sin duda de sus intermitentes estancias con Elizabeth, una mujer fuerte y campechana trece años menor que él. La relación se atenía a ciertas convenciones y mantenían una respetuosa distancia, cosa nada infrecuente en la época, especialmente cuando entre marido y mujer mediaban tantos años. Elizabeth lo llamaba «señor Cook».

Pero el experimentado marino se cansaba cuando llevaba mucho tiempo en tierra firme. Había interiorizado seguramente los ritmos y costumbres de la vida marinera. Necesitaba volcarse en algún proyecto, en una nueva empresa, en algún enigma por descubrir. «Para él, la vida era ante todo acción —escribió un oficial de la Marina que navegó con él— y reposar, una especie de muerte».[17] Cook parecía el hombre más feliz del mundo cuando estaba al mando de un barco. «En tierra vivía a merced de la caótica forma de vivir de los demás —ha dicho una de sus biógrafas—; en su barco, en un mundo ordenado, disciplinado y emocionalmente seguro, su palabra era ley y sus hombres le obedecían».[18]

Una de las cosas más extraordinarias de Cook es lo poco que sabemos de su vida interior, de lo que realmente pensaba, de sus temores, de sus caprichos, de sus penas. Entre diarios personales y diarios de a bordo, escribió más de un millón de palabras sobre sus viajes, pero entre tantas páginas apenas se vislumbra su universo emocional. La mayoría de las entradas tienen que ver con minucias mundanas como la presión barométrica, la dirección del viento, la cantidad de algas que tiene el agua o el color y viscosidad del fango de la bahía donde echa el ancla.

Por desgracia, tiempo después de su muerte, y por razones inexplicables, Elizabeth Cook destruyó casi todos sus documentos personales, incluidas las cartas que le había enviado su marido, eliminando con ello la mejor fuente para que los historiadores pudieran espigar revelaciones profundas de la psique y el alma de él y, para el caso, también de la de ella. «Con respecto a su vida privada y sus pensamientos íntimos, [Cook] era un libro cerrado, una de esas viejas libretas con cierre de latón —ha escrito otro de sus biógrafos—. Hasta en su correspondencia privada, la poca que ha sobrevivido, vemos esta férrea reserva».[19]

Esta actitud era en parte propia de la época, y también de la profesión de marino. En el siglo xviii, los capitanes navales operaban en un mundo muy pequeño, cerrado y competitivo, y no confesaban sus emociones ni en persona ni por escrito. Y, si acaso el tópico tuviera algún valor, también es cierto que los naturales de Yorkshire son muy circunspectos. Se decía entonces que en aquella parte del norte de Inglaterra habitaban gentes recias, pragmáticas, que iban al grano. Cook era una persona difícil: difícil de complacer, difícil de engañar y muy difícil de conocer e intimar con él. Un autor dice lo siguiente de su laconismo: «Había profundidades, pero las sondeaba muy pocas veces».[20]

En cuanto a sus viajes, se ha dicho de él que era un técnico, una máquina de navegar, un cíborg. Podría decirse además que vivió en la romántica era de la exploración pero que no era ni mucho menos un romántico. Conoció algunas de las islas más prístinas y espléndidas del mundo; pero, como cartógrafo profesional con escaso aprecio por las emociones, rara vez reparó en su belleza. Como dice otro de sus biógrafos: «Carecía del don innato de los rapsodas».[21]

Si es cierto que navegar era entonces un arte complicado y azaroso, Cook procuraba convertirlo en ciencia. Era un hombre sistemático. Odiaba los descuidos y cualquier demora en el calendario, y odiaba también las exageraciones, las supercherías y las fantasiosas fábulas que tanto entretenían a sus marineros. Por encima de todo, valoraba la precisión. James Boswell, que tuvo cierta relación con él, dijo que era «un hombre sencillo y sensato con una afición poco común por la verdad». Cook, dijo además, «tenía en la cabeza una balanza para pesar lo que era cierto tan precisa como una báscula para pesar guineas».[22] Cuando Cook empezaba a ascender a círculos más elevados, en muchas reuniones los asistentes se llevaban una enorme decepción al comprobar que carecía de habilidades sociales. Iba, según una prominente dama de Londres que coincidió con él en varias ocasiones, «envuelto concienzudamente en sus propios propósitos y aspiraciones y, al parecer, se sentía presionado por cierta fatiga mental cuando estaba obligado a intervenir».[23]

Cook era para casi todo un hombre comedido; se censuraba a menudo y no hacía dramas por cualquier cosa. Tendía por temperamento a la discreción y sabía reconocer los méritos de los demás. Es de destacar que, a pesar de la extensión de sus viajes, nunca bautizó con su nombre ni el de ningún miembro de su familia un lugar o accidente geográfico. (Es cierto que luego buen número de ellos sí lo han llevado: la bahía de Cook, la ensenada de Cook, el monte Cook, el glaciar Cook, las islas Cook, y en la luna hay hasta un cráter Cook, pero todos estos nombres se los pusieron a esos lugares otras personas y no su mano de cartógrafo). Al contrario, tenía la admirable costumbre de dejarles su nombre indígena, cuando lo sabía, a muchos accidentes geográficos que dejaba reflejados en sus mapas. Otros navegantes europeos rara vez lo hicieron, pero la verdad es que él al menos respetaba lo suficiente a las poblaciones locales para cuidar la cultura que lo precedía.

James Cook era hijo del capataz de una granja y su educación reglada fue muy escasa. Nació en 1728 y se crio en una casita de adobe con techo de paja en un pueblo llamado Great Ayton. Pero al llegar a la adolescencia ya se había mudado a Whitby, un villorrio de casas apretujadas donde pescadores, balleneros y obreros navales se cobijaban del frío del mar del Norte. Aquí, tras empezar de aprendiz, fue abriéndose paso hasta enrolarse en la marina mercante, donde navegó en unas embarcaciones muy robustas llamadas «gatos», dedicadas al transporte de madera y carbón. Empezó embarcándose en buques carboneros y aprendió a leer las imprevisibles tormentas del mar del Norte y a valerse de la trigonometría y navegar por estima en litorales muy complicados. Dicen sus biógrafos que en estos años de juventud vio las costas del Báltico y quizá visitase San Petersburgo.

Ya no tan joven, a los veintisiete años, cuando estaba a punto de ascender a piloto, dejó los barcos carboneros e ingresó voluntario en la Marina Real, donde tuvo que empezar desde lo más bajo del escalafón: marinero raso. Fue una notable rebaja de categoría, pero no tardaría en ir ganándose ascensos.

Muy pronto, estando en Canadá, demostró su genialidad como topógrafo, hidrógrafo y cartógrafo, tres facetas que desempeñaron un papel muy importante en la decisiva victoria contra los franceses en la ciudad de Quebec en 1759, durante la guerra de los Siete Años (que los estadounidenses llaman guerra «franco-india»). A Cook se le asignó la hercúlea tarea de cartografiar el río San Lorenzo desde su desembocadura hasta Quebec y durante el asedio de esta ciudad fue el responsable de volver a señalizar el canal navegable cuando los franceses habían retirado todas las boyas para dificultar los movimientos de la flota británica. Las dotes cartográficas de Cook, perfeccionadas por su creciente talento como astrónomo y matemático, llamaron la atención de los altos oficiales del Almirantazgo, especialmente después de que recibiera el título de topógrafo real y de trazar, a lo largo de varios veranos, un elegante y pormenorizado mapa de Terranova, una isla horadada por glaciares con uno de los litorales más intrincados del mundo. Si se compara con las modernas imágenes por satélite, se puede comprobar que este mapa es una obra maestra de la cartografía de una precisión emocionante.

A finales de la década de 1760, el Almirantazgo ya había reconocido el valor de Cook y los lores lo habían recompensado. En 1768, en su primer viaje de exploración alrededor del mundo como capitán del HMS Endeavour, zarpó de Inglaterra con rumbo a Tahití. El teniente de navío Cook (esta era su graduación en esos momentos) recibió la orden de observar y documentar el tránsito de Venus, raro acontecimiento astronómico que la comunidad científica europea seguía con gran interés. Desde Tahití, el Endeavour exploró grandes extensiones del Pacífico Sur, cartografió la costa oriental de Australia y las dos islas de Nueva Zelanda y otras islas virtualmente desconocidas en Europa. Terminaría por añadir más de ocho mil kilómetros de litoral al mapa del Pacífico. Hizo estos viajes teniendo siempre presente el mítico continente del sur, hasta que llegó a la conclusión de que haría falta una expedición más exhaustiva para dedicar exclusivamente a su búsqueda el tiempo y la atención necesarios.

A su regreso en 1771, en Inglaterra celebraron su primer viaje como un triunfo, pero fue el científico y aristócrata que iba a bordo del Endeavour, un joven botánico y bon vivant llamado Joseph Banks, quien captó casi toda la atención y concitó los mayores elogios por el éxito de la expedición. También Cook se ganó los aplausos del Almirantazgo, pero fue su segundo viaje, una búsqueda más decidida del ignoto continente del sur, el que selló su reputación y lo catapultó al panteón de los exploradores ingleses.

02

Protoantropólogo

Aunque no había encontrado el supercontinente del sur, Cook sí había descubierto que esa inmensa región oceánica estaba salpicada de islas habitadas y deshabitadas, y había puesto pie en muchas de ellas. Sus barcos, dice uno de sus biógrafos, «se veían arrastrados a tierra como atraídos por un imán».[24] Desembarcó en la isla de Pascua, las Marquesas, las islas de la Sociedad, Tonga, Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia, Georgia del Sur y Nueva Zelanda, y en otras islas, islotes y archipiélagos, muchos de los cuales no conocía ningún europeo.

Sorprendentemente, a medida que surcaba las aguas de Oceanía, demostraba ser un observador con muy pocos prejuicios sobre las culturas que iba encontrando. No tenía formación para ser ni lo uno ni lo otro, pero se convirtió en algo así como un protoantropólogo y un etnógrafo. Para los parámetros de la época, sus descripciones de los indígenas resultan muy tolerantes y con frecuencia dan muestras de una gran comprensión. Nunca intentó convertir a ningún pueblo nativo al cristianismo y rara vez moralizó sobre las presuntas carencias de sus costumbres y creencias. En el fondo fue bastante neutral, objetivo y laico.

Como la mayoría de oficiales ingleses de la época, creía sin dudarlo en la superioridad tecnológica de la civilización europea, pero apenas se manifestó en este aspecto. Procuró mantener intercambios provechosos con los isleños, encontrar sin enjuiciarlos el sentido de sus ritos y ceremonias, de su manera de guerrear, de su religión, agricultura y organización económica. Cuando llegaba a una nueva isla, era a menudo el primero en desembarcar y normalmente lo hacía desarmado. Se produjeron muchos malentendidos, y hubo conflictos muy violentos, alguno de ellos letal. En los momentos más críticos, sus hombres derramaron sangre nativa y acabaron con la vida de algunos isleños, pero estos también dieron muerte a alguno de sus hombres. En su mayoría, sin embargo, sus encuentros con los polinesios y los aborígenes de Australia fueron pacíficos, algo muy raro en aquellos tiempos de gatillo fácil en que los capitanes europeos preferían disparar primero y preguntar después.

Cook no era ningún ingenuo; sabía muy bien que su labor era propia de un imperio, que con sus viajes progresaba la descarnada y a veces cruel estrategia de una nación celosa por competir con otros países europeos para hacerse con nuevas tierras y explotar los recursos de lugares muy lejanos. Pero al leer sus diarios uno tiene la sensación de que su compromiso no era ciego, personal, con el gran juego de ajedrez de la expansión colonial, de que actuaba llevado más por la curiosidad que por la codicia, de que era más empírico que imperial. Era un patriota inglés, de esto no cabe duda, un súbdito leal de la Corona, pero también un ciudadano del mundo, de un mundo que, gracias a sus peregrinaciones, hizo mucho por unir.

Se veía a sí mismo como un navegante y un científico y se esforzó por ser fiel a la ética del observador imparcial nacida de la Ilustración y de la revolución científica. Lo que por encima de todo parecían impulsarlo eran los momentos de puro descubrimiento, que lo convocaban al estudio, la medición y la documentación de tierras y enclaves totalmente nuevos.

Durante sus dos primeros viajes, Cook dio muestras de ser un jefe estricto pero benevolente con sus hombres: parco con el látigo y solícito con el bienestar, la comodidad y la salud de la tripulación. Parecen atributos obvios de cualquier buen oficial naval, pero en aquellos tiempos muchos capitanes daban muestras de una brutalidad inimaginable en los castigos y eran tiránicos en el mando e indiferentes a las condiciones de vida bajo cubierta. Según un conocido dicho, la Marina Real «se regía a base de violencia y se mantenía a base de crueldad».[25]

Cook, en cambio, era otro tipo de capitán. Probaba constantemente nuevas ideas para mejorar la alimentación y la salud a bordo. Sabía que la humedad y la oscuridad prolongadas eran enemigas sempiternas de la navegación y había que combatirlas sin piedad. Muchas enfermedades mataban a los marinos durante las travesías, pero Cook se dio cuenta de que la mayoría eran evitables siendo estrictos con la limpieza, sobre todo de la bodega de los víveres.

La existencia de gérmenes era entonces una hipótesis incipiente y controvertida para la ciencia médica, pero da la impresión de que Cook la entendía por pura intuición. Siempre en guerra contra la mugre, hacía que sus hombres limpiaran las cubiertas con vinagre y jabón y muchas veces ordenaba encender fuegos humeantes para iluminar las dependencias inferiores del buque. Su perpetua campaña contra ratas, gorgojos, cucarachas y otros bichos era ingeniosa y casi científica. «Para que el barco y la gente estén limpios, nunca sobran los cuidados —decía—. A poco que te descuides, se instala bajo cubierta un olor pútrido y desagradable».[26]

Y luego, por supuesto, estaba el mal de la mar más temido por todos: el escorbuto, una enfermedad espantosa tenida casi por patología profesional ineludible en los largos viajes oceánicos. Durante la era de la navegación a vela se daba en general por supuesto que el escorbuto mataría a la mitad de la tripulación si la travesía era muy prolongada. Su evolución era bien conocida: inflamación de las encías, mal aliento, ojos fuera de las órbitas, escamas en la piel, deterioro de células y tejidos, convulsiones y, por último, la muerte.

Pero, para asombro general, en sus dos primeras expediciones, Cook se las arregló para ganarle la partida. En su segundo viaje, el Resolution pasó tres años en el mar, pero ni uno solo de sus hombres murió de escorbuto —ni, según parece, desarrolló los síntomas más graves—. Era un avance histórico. Cook desconocía la verdadera causa de la enfermedad, su etiología —que es consecuencia de un déficit de vitamina C no se supo hasta la década de 1930, cuando la ciencia determinó su estructura química—, pero, siguiendo una corazonada basada en un buen montón de viejas teorías, llevó a cabo un plan de prevención sorprendentemente eficaz. En la década de 1750, un médico escocés llamado James Lind había demostrado que el escorbuto podía tratarse con cítricos, pero tuvieron que pasar varias décadas antes de que sus ideas se llevaran a la práctica con cierta constancia. Basándose en los hallazgos de Lind, sin embargo, Cook insistió en que, siempre que se pudiera, la tripulación —acostumbrada a una dieta de carne salada y tortas rancias— tomara frutas, verduras y hortalizas. Además, en el Resolution introdujo en el menú varios suplementos peculiares como mermelada de zanahoria, mosto de malta, sirope de naranja, concentrado de jugo de limón y un brebaje llamado saloop que era una infusión de raíces a base de ciertas orquídeas silvestres, las Orchis mascula.

Cook no sabía exactamente qué ingrediente o ingredientes obraban el milagro (algunos de ellos, hoy lo sabemos, no servían de nada contra el escorbuto), pero su régimen alimenticio, si se seguía escrupulosamente y sin interrupción, hacía maravillas. Otro componente de su éxito fue la decisión de no dar a sus hombres manteca salada derretida en cacerolas de cobre, que en aquella época era práctica común en los barcos de la armada. Da la impresión de que, por intuición, comprendía que no era sano, aunque no supiera por qué: el cobre hace reacción durante el proceso de cocción y genera unos residuos que dificultan que el intestino delgado absorba vitaminas.

En realidad, Cook no venció al escorbuto; las lecciones aprendidas, después de mucha y paciente experimentación, unos las desaprendieron para luego volver a aprenderlas, y otros las menospreciaron para ir recuperándolas poco a poco en décadas posteriores. Pero, al principio, el Almirantazgo pensaba que Cook había logrado domeñar la enfermedad y le parecía una conquista aún mayor que demostrar la inexistencia del gran continente del sur. Muchos hijos de Inglaterra, muchos hijos de muchos países, habían muerto víctimas del terrible mal. Se calcula que cerca de dos millones de marinos europeos perecieron víctimas del escorbuto en los siglos xvii y xviii. Pensar que podía acometerse una travesía de más de mil días sin que apareciera la enfermedad elevó exponencialmente las oportunidades de exploración; significaba que los barcos de Su Majestad podrían viajar más tiempo y a mayor distancia y que la Corona llegaría a lugares cada vez más lejanos para completar el mapa del globo terráqueo.

En su segundo viaje, Cook culminó al menos otra hazaña de alcance histórico. Su segunda expedición sirvió de campo de pruebas a un nuevo invento, el cronómetro marino, que resolvió uno de los mayores problemas de la navegación. Los capitanes del mar llevaban siglos buscando un método para poder determinar con exactitud su situación. La latitud —a qué altura hacia el norte o hacia el sur se encontraban— era fácil de saber, especialmente cuando surcaban el hemisferio norte, por medio de instrumentos que medían, entre otras cosas, el ángulo del sol en el arco que traza en el cielo. La longitud —a qué altura hacia el este o hacia el oeste se encontraban— era mucho más difícil de precisar, sobre todo cuando el barco cabeceaba o se balanceaba por la fuerza del oleaje. Geógrafos, pensadores e inventores habían buscado desde siempre un método o un instrumento capaz de leer con fiabilidad este dato trascendental pero esquivo.

En las últimas décadas se había planteado una solución teórica: si hubiera alguien capaz de inventar un reloj que diera sin error la hora de alguna localidad de referencia predeterminada, como por ejemplo, Greenwich, los marinos podrían comparar esta hora de referencia (que daría un «reloj marino» que funcionaría ininterrumpidamente) con la hora del lugar donde el barco se encontrara (allí donde uno fuera, el sol alcanzaba su punto más alto al mediodía). Calculando los grados y minutos que separaban Greenwich del lugar donde estaba el barco sería posible deducir la longitud.

Era una idea brillante, pero había un problema: era muy complicado fabricar un reloj capaz de soportar las inusuales condiciones meteorológicas de una travesía larga: el azote de las olas, los acusados cambios de humedad y presión atmosférica, la creciente corrosión por la acumulación de sal. Si ya era difícil que un reloj diera la hora con poco margen de error en tierra firme, las complicaciones de que funcionara en el mar se multiplicaban por mucho. Valiéndose del método de ensayo y error, quien lo inventara tenía que crear un mecanismo con una combinación muy precisa de engranajes, varillas, ruedecitas, muelles y amortiguadores de madera y metal.

Al parecer, sin embargo, en 1759 un carpintero y relojero autodidacta llamado John Harrison lo consiguió. Después de perfeccionar varios modelos durante décadas, dio finalmente con un cronómetro que funcionó correctamente en varias y prolongadas travesías por el Atlántico. Era un invento realmente ingenioso, pero la fabricación de su mejor prototipo, el H4, se demoraba un tiempo excesivo y era prohibitivamente cara, así que su uso generalizado quedó descartado.

Sin embargo, hacia 1770, Larcum Kendall, otro relojero de Londres, construyó una copia menos cara del H4 de Harrison. El ingenio de Kendall, el K1, era un mágico objeto con la esfera blanca, manecillas muy finas y elegantes números romanos algo más pequeño que un abulón u oreja de mar. Y pesaba menos de dos kilos.

En el segundo viaje de Cook, el Resolution ya iba equipado con el K1, que funcionó maravillosamente. Joseph Gilbert, el piloto, dijo de él: «[es] el ingenio más fabuloso que haya visto el mundo».[27] Cook estaba de acuerdo con él y en su informe para el Almirantazgo escribió: «El reloj del señor Kendall […] no nos ha engañado […]. Ha excedido las expectativas de su más fervoroso defensor y ha sido un guía fiel a pesar de las vicisitudes del tiempo».[28] En el cuaderno de bitácora dice que «nunca falla», y lo llama «nuestro leal amigo».[29]

Harrison y Kendall se merecen, cómo no, todo el mérito del diseño y fabricación del K1, pero fue el disciplinado régimen de Cook durante tantos meses en el mar el que demostró que este reloj servía. Tuvo cuidado de que sus oficiales lo tuvieran en lugar seguro incluso en mitad de las tormentas más furibundas, siempre protegido de los embates del mar. Y lo que es más importante, estos oficiales se aseguraron de que siempre estuviera en funcionamiento sin fallar ni una vez; porque un único descuido, olvidarse un solo día, habría malogrado todo el experimento. En las recaladas, cuando el astrónomo de la expedición podía montar un observatorio en tierra para consultar los cielos y calcular con exactitud la distancia a la luna, se podía comprobar la precisión de este cronómetro. Y el K1 marcaba en todo momento con fidelidad casi perfecta la hora de Greenwich. Tras varios años de travesía, aquel instrumento solo se retrasó unos minutos.

Como era tan pequeño y compacto, las consecuencias de la invención de este práctico reloj marino fueron inmensas. Gracias a él, Cook, y cualquier otro navegante en el futuro, podría saber con exactitud en qué punto del planeta se encontraba. Es más, el K1 permitía determinar la situación precisa de todas las tierras y accidentes geográficos que se fueran encontrando, de modo que quienquiera que llegara a esos mismos lugares podría localizarlos rápidamente y sin errores. Estas tierras y accidentes podrían, a partir de entonces, indicarse en los mapas con una facilidad y una precisión hasta entonces desconocidas. Para muchos pueblos indígenas, este enorme avance en el arte de la navegación fue el principio del fin de su cultura tradicional. A partir de entonces, los europeos sabrían exactamente dónde encontrarlos.

A ojos del Almirantazgo, el éxito del K1 era otro más de los que podían añadirse al segundo viaje de Cook. ¿Cuál era el secreto de este hombre? Parecía que la buena fortuna y sus impresionantes logros lo seguían allí donde iba. No solo había demolido la teoría manifiestamente equivocada del supercontinente del sur, no solo había vencido una enfermedad que había matado a millones de personas, también había contribuido a resolver uno de los problemas más antiguos de la navegación.

En cierta manera, el K1 constituye una metáfora perfecta del propio Cook. Como él, este ingenio era fiable y exacto, mezcla sin fisuras de dureza y refinamiento y estaba guiado por las matemáticas, unas normas férreas y un diseño meticuloso. Y allí donde iba daba fe al mundo de la grave y seria Inglaterra.

03

El favorito

No solo Cook se hizo célebre tras su segundo viaje alrededor del mundo. En 1774, un joven polinesio había llegado a Gran Bretaña a bordo del HMS Adventure, barco consorte del Resolution que durante la larga travesía había perdido su estela. Desde su llegada, este joven se convirtió en la gran sensación de la prensa, en el niño bonito de la intelectualidad, en una estrella de la vida social londinense. La vida de este nativo de las islas del Pacífico es una conmovedora alegoría del primer contacto entre Inglaterra y los pueblos de Oceanía. Se llamaba Mai.

Mai era un joven de poco más de veinte años con la piel cobriza y una sonrisa encantadora. Tenía un gran orificio en cada oreja y en sus pequeñas manos lucía intrincados tatuajes hechos con agujas de hueso y tinta de aceite de nuez quemado. La melena, negra y lustrosa, le llegaba por los hombros.

Mai había nacido en Raiatea, accidentada isla volcánica que se encuentra a poco más de doscientos kilómetros al noroeste de Tahití, la Ur de la Polinesia, cuna de una extraordinaria cultura de navegantes. Se cree que Raiatea, que quiere decir «cielo lejano», fue uno de los primeros lugares donde hace varios milenios desembarcaron unos exploradores provenientes del oeste para desarrollar una rica civilización. Esta cultura alcanzó su apogeo en Taputapuatea, complejo de templos, en polinesio marae, que podría considerarse el centro espiritual de los mares del Sur. Taputapuatea era un lugar de peregrinaje porque allí había nacido Oro, el dios de la guerra y la fertilidad. En varios de sus patios de roca volcánica, sacerdotes de toda la Polinesia celebraban complejas ceremonias y, en ocasiones, llevaban a cabo sacrificios humanos. También era un lugar de reunión donde los antiguos navegantes comparaban sus descubrimientos en territorios remotos.

El clan de Mai poseía algunas tierras y gozaba de cierto prestigio en la isla, y, al parecer, Mai tuvo una infancia feliz. Pero cierto día, probablemente de 1763, cuando el niño tenía alrededor de diez años, llegaron en sus largas canoas y al mando del gran jefe Puni invasores de la cercana isla de Bora Bora. Se trataba de fieros guerreros expertos en el asalto anfibio, conocidos por su «bogar silencioso»,[30] una técnica que consistía en introducir las palas en el agua con mucho cuidado para no hacer el menor ruido.

Puni se hizo con Raiatea. Sus guerreros mataron al padre de Mai y ocuparon las tierras de su familia. Los hombres llegados de Bora Bora saquearon gran parte de la isla y demolieron los templos de los dioses en Taputapuatea. Es probable que el pequeño e impresionable Mai fuera testigo de muchos de aquellos horrores. Según la forma de hacer la guerra de los polinesios, muchas veces se combatía en el mar, pero a poca distancia de la costa. Los guerreros ataban las canoas y se enzarzaban en una pelea con palos, piedras y arpones hechos con púas de pez raya hasta que caía el último combatiente del bando derrotado. Las batallas en tierra no eran menos cruentas. Los guerreros luchaban hasta la muerte y no era raro que los vencedores mutilasen los cadáveres de sus enemigos. A veces les rajaban la mandíbula después de matarlos, se la arrancaban y la exhibían como trofeo. O aplastaban el cuerpo con palos después de eviscerarlo, le abrían un agujero en el abdomen y se lo metían por la cabeza para «vestirse» con la víctima como con una especie de chal macabro.[31]

Los boraborenses esclavizaron a la mayoría de la población de Raiatea. Mai escapó con algunos parientes a Tahití, donde vivió en la pobreza como refugiado, enconado por el agravio y jurándose que algún día volvería a Raiatea para vengar el honor de su familia.

En 1767, un Mai ya adolescente fue testigo de la llegada a Tahití, en el HMS Dolphin, de Samuel Wallis, el primer europeo que echó el ancla en la isla. Wallis estaba demasiado enfermo para salir de su camarote, pero Tobias Furneaux, uno de sus oficiales, desembarcó y declaró que este paraíso tropical era una «isla del rey Jorge III» y la proclamó del dominio británico. Los tahitianos, sin embargo, no tenían ningún interés en someterse a aquellos extranjeros de piel pálida. Su civilización era compleja y populosa, con setenta mil habitantes en la propia Tahití y quizá otro cuarto de millón desperdigado por las islas cercanas. Llevaban siglos allí, habían migrado a través del Pacífico en varias oleadas, procedían de una cultura marítima prehistórica que los historiadores creen originaria de la isla de Taiwán.

No tardaron en romperse las hostilidades entre unos y otros. Wallis abrió fuego de cañón contra un promontorio que domina la bahía de Matavai y derramó una lluvia de metralla sobre una multitud de observadores furiosos. Muchos de ellos murieron, quizá centenares.

Mai fue uno de los múltiples heridos que hubo ese día. La bala de un mosquete o un trozo de metralla le alcanzó en el costado abriéndole una herida que dejó un feo costurón: durante el resto de su vida, su cuerpo era la prueba viviente del primer encuentro entre británicos y tahitianos. Pero el asombroso poder de los cañones dejó una huella muy honda en su imaginación. Empezó a fantasear: si se hacía con artillería inglesa, podría derrotar a los invasores de Bora Bora y reclamar lo que era suyo. Una fantasía a la que nunca renunciaría.

En algún momento de 1772 Mai, ya todo un hombre de diecinueve o veinte años, muy testarudo, participó en una violentísima batalla naval contra un contingente de guerreros boraborenses. El enemigo mató a cuatro de sus parientes y lanceó a Mai en un brazo haciéndole una herida importante. Luego se lo llevó con seis compañeros y los tuvo presos a todos en Bora Bora. Es muy posible que hubieran pasado el resto de su vida como esclavos de no ser por la intercesión de una influyente mujer de la isla.

Un año después, cuando el HMS Adventure recorría las islas de la Sociedad en compañía del HMS Resolution durante la segunda expedición por el Pacífico de Cook, Mai se presentó ante su capitán, Tobias Furneaux. Este encuentro se produjo en la isla de Huahine, a unos cincuenta kilómetros de Raiatea, la tierra de Mai, que suplicó a Furneaux que se lo llevara consigo a Inglaterra. No sin reticencias, el inglés accedió y Mai subió a bordo. Fue un corajudo acto de fe por parte de Mai, que se enrolaba con unas gentes del todo extrañas para él hacia un lugar remoto y totalmente desconocido.

Cuando el barco de Furneaux se alejó de las amadas islas de Mai para proseguir su travesía, tripulación y oficiales tuvieron que consolar al polinesio. Mai era un marinero capaz y entró oficialmente a formar parte de la dotación. Se defendía bastante bien con las tareas y recibía su paga con regularidad. El teniente de navío James Burney, que hablaba un poco de tahitiano, lo tomó bajo su protección y le enseñó algo de inglés. Mai entabló amistades durante la travesía. Algunos compañeros lo llamaban «Omai», u «Omiah». (Esta «O» es una redundancia, porque en el idioma tahitiano, la «o» es un artículo desechable que quiere decir «este es»). Otros lo llamaban simplemente «Jack».

Durante una tormenta junto a las costas de Nueva Zelanda, el Adventure se separó del Resolution y Furneaux tuvo que regresar a Inglaterra, a la que llegó un año antes que Cook. Era un cálido día de julio de 1774 en Portsmouth y Mai se convirtió en el primer polinesio en poner pie en suelo inglés.

Furneaux y él se dirigieron directamente a Londres en coche de caballos y se presentaron en la sede del Almirantazgo en Whitehall. Tras departir con varios oficiales de la armada, Furneaux dejó a Mai al cuidado de Joseph Banks, el conocido botánico que había acompañado a Cook en su primer viaje, el gran responsable de la labor científica de la expedición. Banks, decidió el Almirantazgo, sería el principal acompañante y benefactor de Mai durante la estancia de este en Inglaterra.