Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: El Ojo del Tiempo

- Sprache: Spanisch

Famoso en todo el mundo por su voraz apetito por los viajes, las mujeres, la vida y el conocimiento prohibido, Richard F. Burton escandalizó a la sociedad victoriana. La interpretación que Rice hace de él es tan dramática, compleja y convincente como el propio personaje. Richard F. Burton es una figura victoriana deslumbrante y descomunal, y la espléndida biografía de Rice ofrece un retrato tan dramático, complejo y convincente como el propio personaje. Ninguna biografía sobre él es tan definitiva y amena como esta. El capitán sir Richard Francis Burton (Torquay, Devonshire, 1821-Trieste, 1890), escritor, militar, místico, científico, explorador, diplomático y agente secreto del gobierno británico, es el paradigma del erudito aventurero del siglo XIX, convertido en leyenda viva para sus propios contemporáneos. En este fascinante libro, Rice recrea las hazañas de un personaje brillante, derroche de audacia y magnetismo, que hablaba veintinueve idiomas y tenía una gran habilidad para acceder a lugares donde ningún hombre blanco había estado haciéndose pasar por nativo. Fue el guía de una expedición que recorrió el vasto territorio africano en busca del origen del Nilo, algo que ningún europeo había hecho, y llegó a ciudades prohibidas como La Meca, Medina o la sagrada Harar. Rice destaca también la formidable curiosidad intelectual de Burton y sus impresionantes logros literarios: escribió las crónicas de sus viajes por América, Asia y África, tradujo diecisiete volúmenes de Las mil y una noches y descubrió para Occidente el Kama Sutra y el Ananga Ranga. En su obra expresó su rechazo de algunos errores del colonialismo británico o de la mojigatería victoriana, así como de algunas costumbres bárbaras que conoció durante sus viajes. Pero, por encima de todo, Burton intentó dar sentido a su existencia a través de una constante búsqueda espiritual, a veces con la ayuda del opio o de otras drogas, e interesándose por la cábala, la alquimia, el cristianismo y diversas religiones orientales, para acabar convertido al sufismo, disciplina mística que practicó hasta el fin de su vida. «Lleno de acción e intriga […]. Cualquier novelista que inventara un personaje como Burton sería acusado de aunar lo imposible y lo improbable, pero resulta que realmente él era así». Atlantic Monthly«Esta obra maestra de historia y biografía convierte las aventuras de la vida real de Burton en un relato fascinante […]. La última gran obra sobre el último gran explorador de la era colonial». Wall Street Journal

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1272

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: enero de 2024

Título original: Captain Sir Richard Francis Burton

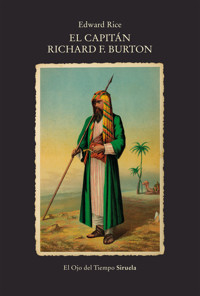

En cubierta: El explorador británico Richard Burton disfrazado de peregrino musulmán en Arabia © North Wind Picture Archives / Alamy Stock Photo; marco de la composición de cubierta © Britt / iStock / Getty Images

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© Herederos de Edward Rice, 2024

© De la traducción, Miguel Martínez-Lage

© Ediciones Siruela, S. A., 2024

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-19942-63-0

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

Agradecimientos

Nota sobre las fuentes

Transcripciones y monedas

EL CAPITÁN RICHARD F. BURTON

Introducción

1. El gitanillo

2. Inglaterra lúgubre y hollinosa, Francia asoleada

3. Entre verduleros

4. La gran partida

5. El grifón

6. La esposa de color

7. Los sacerdotes serpiente

8. El joven Egipto

9. Los asesinos

10. La corte real

11. El olor de la muerte

12. El sendero secreto

13. En busca de Camoens

14. La rosa mística

15. Daisy

16. El camino a La Meca

17. La tumba del profeta

18. La ciudad sagrada

19. «Ciudad de pérfida fama»

20. «Cabezas podridas»

21. El gran safari

22. «Mi rey y mi dios en esta tierra»

23. El lago Victoria

24. Santa Isabel

25. Noches nefastas

26. Brasil

27. El emperador y la emperatriz de Damasco

28. Trieste, tristeza

29. «Las mil y una noches»

30. Jardines perfumados

31. La quema de la viuda

Notas y fuentes

Bibliografía

A Susanna

Agradecimientos

Son pocos los libros que se escriben en completo aislamiento: los autores a menudo deben confiar en la ayuda de muchos individuos e instituciones, ayuda que a menudo se proporciona sin saber, pero con generosidad, como la que recibí yo de los angloíndios o euroasiáticos (apelativos que hoy se han perdido) que me facilitaron infinidad de detalles relativos a la historia de quienes fueron hijos de padres británicos o portugueses y de madres indias; del wallah sufí que tiraba de un rickshaw en Baroda y que me llevó a su mezquita; del librero de Karachi que me localizó un ejemplar del Sindh de Burton; de quienes encaminaron mis pasos por senderos previamente desconocidos, como fue el que me condujo al descubrimiento de las escapadas del agha khan Mahallati por Persia y la India durante las décadas de 1830 y 1840. ¡Ojalá pudiese recordar los nombres de los guardaespaldas somalíes que impidieron que un nómada encolerizado me abriese las entrañas, o los nombres de los representantes de las Naciones Unidas que lograron convencer a un jefe beduino, en el desierto de Arabia, para que no me ejecutase por haber violado con toda inocencia alguna que otra ley de su tribu! Por encima de todo, quiero hacer constar mi agradecimiento a los parientes y amigos que trabajaron muy duro y me ayudaron mientras el libro iba progresando; entre ellos, a Edward Rice III, que me localizó algunas obras sumamente raras sobre el sufismo, aparte de responsabilizarse de buena parte del trabajo en el laboratorio fotográfico, y a Christopher y Liza Rice, que con gran generosidad hicieron fotocopias de las diversas versiones del manuscrito, aparte de ofrecerme diversas sugerencias editoriales; a Jan Elizabeth Strance, que me ayudó en la preparación definitiva del manuscrito, y, sobre todo, a Susanna Franklin, amiga de valor incalificable y confidente en múltiples sentidos. Debo un agradecimiento especial a Constanza Clarke, a Joan Ford y al personal de la Biblioteca Hampton (Bridgehampton, Nueva York), así como al personal de la Asociación de Bibliotecarios de Suffolk County, Nueva York, por ayudarme a localizar diversas obras acerca de Burton y de su época; a Peter White, por permitirme utilizar una primera edición de Las mil y una noches en traducción anotada por Burton; a Frances Colley, por diversos materiales sobre los británicos en Ceilán, y a Frank Monaco y Lavinia Jones, de Londres, por su desinteresada e ilimitada ayuda a la hora de encontrar diversos libros y fotografías.

Nota sobre las fuentes

Las fuentes de las que bebe esta biografía son múltiples —en la bibliografía se ofrece una lista completa de todas ellas—, pero es conveniente mencionar aquí las más importantes.

La fuente primaria de cualquier libro que trate sobre Burton es, por descontado, el propio Burton. Sus obras son asombrosas tanto por el espectro que abarcan como por sus detalles, capacidad de comprensión, erudición, complejidad y humor cáustico. Hay muchísima información de interés biográfico enterrada donde menos se espera, y a menudo disfrazada tras el velo de una anécdota relativa a «un oficial que fue conocido mío» o tras un diálogo entre personajes imaginarios —«Mr. John Bull» no es más que un ejemplo—, pues Burton tenía múltiples formas de dar al lector determinada información acerca de su persona o de revelar ciertos estados del alma, ciertas actitudes, refiriendo historias acerca de determinados personajes que, a la postre, no son otros que el propio teniente Burton en persona. Me remito a la bibliografía, donde se ofrece una lista exhaustiva de las obras de Burton.

La fuente que le sigue en importancia es la biografía que escribió Isabel Burton de su marido, obra en la cual, para bien o para mal, han de inspirarse todas las demás. Se trata de The Life of Captain Sir Richd F. Burton, K. C. M. G., F. R. G. S., publicada en 1893. La obra de lady Burton es descomunal, aparte de errática y desordenada; repetidas veces omite sus fuentes y no pocas fechas. («Lady Burton no era la persona más indicada para redactar la biografía de su esposo», comentó enfadado Norman Penzer, bibliógrafo de Burton). El libro, ahora bien, es una mina de oro… para quien esté dispuesto a excavar. Lady Burton no solo incluye tres breves capítulos autobiográficos escritos por el propio Burton, sino que también introduce «casi» todo lo demás, no solo los hechos «verdaderos», sino los hechos que vio con sus propios ojos, a veces de forma sesgada, por no hablar de las opiniones personales, las observaciones de su propio caletre, algunas anécdotas irrelevantes, pensamientos que no hacen al caso y consideraciones aposteriori, cartas, recortes de periódicos… En fin, todo aquello de que dispusiera en su escritorio y que en un momento dado le pareciera oportuno.

Los tres fragmentos autobiográficos de Burton son por desgracia una fuente algo tacaña respecto de lo que se sabe de sus primeros años de vida. El primero y más largo de los tres fue dictado por el propio Burton a su esposa, durante los lánguidos días del viaje que los llevó en barco a la India, en 1876; abarca el periodo comprendido entre su nacimiento en 1821 y el final de su estancia en la India, en 1849. Isabel asevera haber reproducido con toda exactitud su dictado, aunque cabe poner en tela de juicio no solo dicha exactitud (yerra por completo cuando transcribe ciertos nombres indios y persas, lo cual induce al lector a sospechar del resto del material), sino también su fiabilidad, toda vez que es bien sabida su afición a suprimir o a reescribir todo aquello que le disgustaba de la obra de su esposo. En cualquier caso, buena parte del material autobiográfico que contienen los fragmentos es puro resumen), poco más que un simple perfil cronológico. El relato que hace Burton de su iniciación entre los brahmanes Nāgar exige la incorporación de otros datos procedentes de otras fuentes, al igual que su implicación con el renegado noble persa, el agha khan Mahallati, o su unión con los ismaelíes, su iniciación en la hermandad de los qadiríes, la práctica de la danza de las espadas del culto sufí, conducentes al éxtasis, o los relatos de la vida en los burdeles de varios puertos de atraque en la costa de la India. La segunda sección es una simple síntesis del mismo material, redactada para un amigo suyo, llamado Francis Hitchman, que escribió la primera biografía completa (pero no crítica) de Burton. El tercero es un autorretrato de Burton (en tercera persona) mientras trabajó como agente secreto en activo, por diversas regiones del oeste de la India. (Todo este material fue publicado originalmente como apéndice de Falconry in the Valley ofthe lndus [Cetrería en el valle del Indo], obra de Burton publicada en 1852). Desde 1843 y en lo sucesivo existe gran abundancia de material autobiográfico en las obras del propio Burton, desde sus búsquedas místicas hasta sus adicciones y obsesiones.

Georgiana Stisted, sobrina de Burton e hija de su única hermana, lady Maria Stisted, dio a la imprenta una biografía breve pero todavía hoy significativa, The True Life of Capt. Sir Richard F. Burton [etc.], publicada en 1896. Se trata de una obra bastante corta, y en parte constituye una refutación de la escrita por Isabel Burton, quien le desagradaba intensamente. Miss Stisted pudo inspirarse en los recuerdos que guardaba su madre respecto de la niñez y la juventud de Burton; escribe además abiertamente de la gran pasión de la vida de su tío, la misteriosa «muchacha persa» que ignoró por completo Isabel. Asimismo, miss Stisted dispone de otros materiales que Isabel también ignora, o que al menos considera de otro modo, sobre todo en lo tocante a las creencias religiosas de Burton. En su calidad de católica romana, a Isabel le gustaba pensar que su marido también lo era, aun cuando fuese con una errática sinceridad. Miss Stisted en cambio se muestra convencida de que su tío fue un miembro fiel, aunque no practicante, de la Iglesia de Inglaterra. (Sus amigos íntimos creían que era agnóstico o ateo).

The Life of Sir Richard Burton (1906), de Thomas Wright, fue escrita después de la muerte de lady Burton y de Georgiana Stisted; contiene anécdotas e informaciones que faltaban en las biografías precedentes, y es de utilidad al referirse a otros episodios desconocidos o no aclarados de la vida de Burton, aunque hay que estar en guardia y prevenido contra los posibles errores. Wright entrevistó a muchos de los amigos de Burton, y tuvo acceso a diversas cartas y otros inéditos. De todos modos, y muy al contrario que su biografiado, Wright era bastante mojigato: «En lo tocante a las cartas de Burton», escribe, «he suprimido sin piedad todos los pasajes e incluso las frases que pudieran resultar ofensivos». Hoy en día, muchas de las cartas de Burton (y tantos otros materiales) están secuestradas, en colecciones privadas o estatales, sin que nadie haya podido leerlas o examinarlas.

Isabel Burton pudo iniciar su propia autobiografía en colaboración con W. H. Wilkins, pero falleció antes de terminarla. Wilkins publicó el libro en 1897 con el título de The Romance of Isabel Burton. Norman Penzer, siempre con ojo crítico, afirma que «la participación de Wilkins… no se debió a ninguna genuina admiración por la persona de lady Burton, sino a razones mucho más personales». Al parecer, esperaba hacerse con el control de una parte del legado literario de Burton.

Los biógrafos del siglo XIX son merecedores de gran credibilidad por todo lo que dijeron acerca de esta personalidad asombrosa, aunque tengan sus faltas. De todos modos, todos ellos ofrecen una visión inmaculada y sin tacha de Burton, pintándolo como el hombre con el que toda madre de la época victoriana habría deseado desposar a su hija preferida. Isabel y Georgiana se saltan casi todo lo que habría sido motivo de azoramiento, no solo los episodios sexuales, sino también las opiniones políticas.

La primera obra objetiva acerca de Burton no iba a ser una biografía, sino una bibliografía: An Annotated Bibliography of Sir Richard Francis Burton, K. C. M. G. (1921), de Norman Penzer, que no solo proporciona descripciones y estimaciones de las obras de Burton, sino abundante información al hilo. Los comentarios y opiniones de Penzer, junto con el hecho de que pudiera aprovechar información de primera mano de personas que trataron y conocieron a Burton, como es su médico personal, el doctor Frederick Grenville Baker, son de especial interés.

Durante estas décadas y las que siguieron, las biografías de Burton manifestaron una tendencia a ocuparse del Burton fantasmagórico, y no merece la pena considerarlas con seriedad. The Devil Drives [A las órdenes del diablo, 1967], de Fawn Brodie, constituye el primer intento de escribir una biografía seria y erudita de Burton. Brodie ha desenterrado materiales previamente inéditos, perdidos o desconocidos. El libro es susceptible de criticarse por aplicar el análisis freudiano a un individuo de otro siglo, cuyo mundo no era por cierto la Norteamérica suburbial y académica de la Costa Oeste, sino la Europa revolucionaria, el Asia colonial, el África negra e ignota, el Oriente musulmán en continuo desorden.

Por último hay que hacer mención de los dos volúmenes publicados por el socio de Burton en la exploración del África Central y Oriental, John Hanning Speke, que empezó siendo su amigo y compañero ante los peligros y terminó siendo uno de sus peores y más inflexibles enemigos. Los dos volúmenes de Speke, Journal of the Discovery of the Source of the Nile [Diario del descubrimiento de las fuentes del Nilo] y What Led to the Discovery of the Source of the Nile [Lo que condujo al descubrimiento de las fuentes del Nilo], abarcan el mismo terreno que las obras dedicadas por Burton a la misma expedición, aunque dé la impresión de que fueron escritos con otra región de África en mente, acerca de otra aventura distinta. Sin embargo, y a pesar de toda la cólera que contienen, los errores de interpretación y las equivocaciones, son un comentario esencial sobre esta parte de la vida de Burton.

Transcripciones y monedas

La transliteración de palabras y frases procedentes de otros alfabetos —el arábigo, el hindú, el persa, etc.— es un problema que ha confundido a los eruditos desde hace siglos. Un contemporáneo de Burton, E. B. Eastwick, señaló que en inglés existían hasta trece formas de escribir Mahoma (Muhammad, Mohammed, Mohamet, Mahammad, etc.). El propio Burton escribía de oído y, cabe sospechar, por capricho. Así, en sus escritos, la provincia de la India en que prestó sus servicios figura indistintamente como Scinde, Sindh, Scind y Sind. Escribía por igual Paunjaub, Punjab o Panjab. Asimismo, a menudo le agradaba utilizar la versión persanizada de una determinada palabra arábiga (wuzu por wudu, por ejemplo). El método más sencillo de reproducir estos vocablos parece ser aprovechar el del escritor de la época, aunque siguiendo las grafías académicas contemporáneas en todos los demás casos. Así pues, cuando Burton escribe Takiyyah anotamos ṭaqīya.

En lo tocante a la pronunciación, las reglas son tan complejas que a veces semejan un trabalenguas. Lo más sencillo será obrar por aproximación. En cualquiera de las transcripciones de esta obra, una a breve es «eh», y la a larga es «ah»; la i breve como en el inglés «it», y la i larga, como en el inglés «see». La u breve se lee como «u», y la u larga, como en el inglés «moon». Por último, la o breve como la «o» del español, y la o larga, como en el inglés «good».

La transposición de los valores monetarios del siglo XIX en términos de finales del siglo XX es también todo un problema. En la década de 1840 —la época que pasó Burton en la India—, la rupia era equivalente a 47 centavos estadounidenses, y la libra esterlina equivalía a 4.48 dólares estadounidenses. Burton frecuentemente utiliza otra unidad, el llamado «dólar español», más o menos equivalente al dólar estadounidense. En la década de 1840, los trabajadores textiles del algodón, en la región de Manchester, ganaban una media de 9 chelines y 6 peniques por semana, unos 2,28 dólares estadounidenses. En los Estados Unidos, l dólar diario se consideraba un buen salario para los «trabajadores comunes». La masiva inmigración de trabajadores acuciados por el hambre pronto redujo esa cifra en una quinta parte. En la década de 1980, un trabajador no cualificado ganaba en los pozos petrolíferos de Texas cuatro dólares a la hora, siendo la jornada de diez horas. La multiplicación de los salarios, los precios y el simple valor del dinero, por un 17 factor 40, ¿es un modo de cálculo equivalente satisfactorio? En algunos casos, la proporción debiera ascender a 80 e incluso a 100. El padre de Burton pagó 500 libras esterlinas por la comisión de su hijo en el ejército: 25.000 dólares, según los estándares de hoy día, sería un equivalente ajustado, aunque no del todo exacto, y una equivalencia de 100.000 dólares podrá parecer exorbitada, pero pese a todo posible. Burton estimó que los cañones bañados en oro que poseía el gobernador de Baroda valdrían unas 100.000 libras cada uno, cifra que se va más allá de todo cómputo posible en la actualidad. Los autores que hoy en día se ocupan de la época de Burton suelen contentarse con dejar las cifras tal cual, aunque sea en detrimento del lector. Siempre que me ha parecido conveniente, he ofrecido una estimación ilustrativa, espero que con un mínimo de exactitud.

N. del T. Para la traducción española, respecto del espinoso asunto de las grafías arábigas e indostaníes, y de la transcripción de otras lenguas exóticas, cabe mencionar que se ha respetado la transcripción del autor, especialmente en los topónimos y antropónimos menos conocidos, tomando en cambio los términos consagrados por el uso común (por ejemplo, derviche, La Meca, etc.) y aceptando los términos impuestos por algunos arabistas españoles (por ejemplo, azora por «sura») siempre y cuando fueran perfectamente reconocibles para el lector, desechando otros cuando resultasen no tan fácilmente reconocibles (así, se mantiene sunna en vez de «Zunna»). En la tarea de transcripción al castellano han resultado indispensables y muy valiosas las traducciones de diversas obras de Burton realizadas y/o anotadas por Alberto Cardín, de las que se da debida cuenta en la bibliografía. Por último, merece la pena reseñar que ciertas vacilaciones y alternancias que se dan en el texto, aunque minimizadas en esta edición, obedecen al deseo de respetar las grafías y transcripciones de Burton, y de otros autores de la época, sin alterar sus decisiones en este sentido.

EL CAPITÁN RICHARD F. BURTON

Introducción

Si el novelista más romántico de la época victoriana se hubiese sacado del caletre al capitán sir Richard Francis Burton, el personaje habría sido rechazado tanto por el público como por la crítica de aquella época racionalista, ya que lo habrían considerado excesivo, extremo, inverosímil. Burton fue el paradigma del erudito aventurero, un hombre que descolló por encima de los demás tanto en lo físico como en lo intelectual; fue militar, científico, explorador y escritor, aunque durante buena parte de su vida estuvo además comprometido en la más romántica de las actividades, la del agente secreto.

Burton nació en 1821 y murió en 1890; dicho de otro modo, vivió un periodo crucial en la historia de su país. La reina Victoria fue su soberana y Karl Marx fue su colega en la investigación, frecuentando las mismas salas de lectura de las grandes instituciones londinenses. La Revolución Industrial se hallaba en su apogeo, convirtiendo de hecho la campiña verdeciente que ensalzaron los poetas ingleses en montones de escoria y de miseria humana; las potencias europeas se habían repartido el mundo de mala manera entre diversas colonias, protectorados y esferas de influencia; los inventos que iban a cambiar el tono de la vida cotidiana empezaron a llegar en avalancha, y a medida que disminuyó ostensiblemente el grado de analfabetización de la población en general, toda clase de ideas —revolucionarias, intelectuales, científicas y políticas— impregnaron el mundo entero con la fuerza demoledora de una epidemia.

Burton fue único en todo momento, en cualquier reunión y con cualquier clase de compañía, salvo cuando se disfrazaba a propósito para trabajar como agente secreto entre los pobladores de aquellas tierras que iba absorbiendo la corona de su país. Con una estatura impresionante, cerca del metro noventa, ancho de pecho y nervudo, con «ojos de gitano», moreno y apuesto, su presencia era de una fiereza impresionante, y en su rostro destacaba la cicatriz producida por una herida de lanza que le fue causada en un combate contra unos bandoleros somalíes. Hablaba veintinueve lenguas y muchísimos dialectos, y siempre que fuese menester era capaz de pasarse por nativo de varias regiones de Oriente; por ejemplo, se hizo pasar por afgano cuando realizó su famosa peregrinación a La Meca, por gitano entre las gentes que faenaban a orillas del Indo, por buhonero indescriptible y por derviche, por santón vagabundo cuando exploró diversas zonas del Sind, Beluchistán y el Punjab, siguiendo las instrucciones de su general. Fue el primer europeo que pisó el suelo de Harar, ciudad sagrada del este de África, aun cuando una treintena de blancos hubiesen sido expulsados o asesinados años antes. Fue también el primer europeo que encabezó una expedición al África Central en busca del nacimiento del Nilo, aventura tan osada y romántica por aquel entonces como iba a serlo viajar a la estratosfera siglo y medio más tarde.

Tales hazañas desvelan únicamente la «superficie» de Burton, si bien oscurecen la interioridad del hombre, un hombre de una complejidad, sensibilidad e inteligencia extraordinarias. Aunque fue uno de los particulares mejor conocidos en su época, y aunque gozase de especial popularidad entre el público, hubo ocasiones en las que llegó a ser un proscrito entre los suyos. Por sus opiniones sobre diversos temas —el deficiente gobierno de los ingleses en sus nuevas colonias, la escasa calidad y la abrumadora ranciedad de la educación universitaria, la necesidad de la emancipación sexual de la mujer inglesa, el fracaso del Gobierno a la hora de entender que los pueblos conquistados de todo el Imperio se hallaban permanentemente al borde de la revuelta— no era ni mucho menos probable que se granjease una cierta popularidad en su patria. Sus condenas del infanticidio y del comercio de esclavos tampoco iban a hacer de él una figura particularmente querida por los orientales y los africanos. Sus intereses de estudioso a menudo enfurecieron a los victorianos más recalcitrantes, pues no en vano escribió abiertamente sobre temas sexuales que, en opinión de aquellos, más valdría que se le hubiesen quedado en el tintero; por ejemplo, los afrodisiacos, la circuncisión, la infibulación, los eunucos, la homosexualidad. Llegó a esgrimir en privado algunas opiniones que hicieron montar en cólera a su esposa, Isabel, que fue por lo general una persona tolerante, pues Burton creía apasionadamente en la poligamia, práctica que consideraba un medio idóneo para reforzar la estabilidad de la familia, al aliviar la carga de las tareas domésticas, que de ese modo no recaerían sobre una sola mujer, aparte de paliar convincentemente los males derivados de la prostitución.

En la India, debido a sus raras creencias y a sus extrañas prácticas, sus colegas y oficiales del ejército de la Honorable Compañía de las Indias Orientales le calificaron de «negro blanco» y le motejaron de «malvado Burton». (Él mismo se describía como un «bárbaro aficionado»). A edad muy temprana aprendió a guardar para sí ciertas opiniones e intereses, hasta llegar a ser un consumado maestro en una práctica de los musulmanes chiíes denominada ṭaqīya —es decir, el disimulo o el ocultamiento—, a tenor de la cual las creencias religiosas propias del individuo se mantienen ocultas frente a todos los demás. Tuvo además su faceta menos agradable, que por desgracia salió demasiadas veces a la luz pública, toda vez que podía llegar a mostrarse exacerbadamente intolerante para con otros hombres, así como brutalmente sarcástico, reflejando hasta extremos insospechados los prejuicios populares contra los negros, los judíos o los asiáticos. Ahora bien, comprendió a la perfección los perniciosos efectos que iba a surtir la occidentalización entre las diversas poblaciones indígenas, y advirtió en reiteradas ocasiones acerca de esta amenaza, aparte de mostrar una enorme simpatía por la raza árabe en general y en particular por los habitantes del desierto que denominamos con excesiva vaguedad beduinos. Además, sus comentarios acerca de sus compatriotas ingleses destilaban un intenso esnobismo, en una época en la cual la conciencia de clase era un hecho cruel y evidentísimo para cualquier observador.

La vida adulta de Burton transcurrió en una incesante búsqueda en pos del conocimiento secreto que él mismo calificó genéricamente de «gnosis», mediante el cual aspiraba a desvelar la auténtica fuente de la existencia y el sentido del papel que había de desempeñar en la tierra. Esta búsqueda le condujo a investigar la cábala, la alquimia, el catolicismo romano, una casta hindú de las más arcaicas que existen —llamada «de las serpientes»—, así como la Vía erótica denominada tantra, tras lo cual sondeó en las profundidades de las creencias sijs y probó diversas variantes del islamismo antes de optar definitivamente por el sufismo, una disciplina mística que desafía todo calificativo tendente a la simplificación. Practicó con más o menos fidelidad las enseñanzas sufíes durante el resto de su vida, constantemente en pos de las cumbres místicas que se mantienen inaccesibles para todos los humanos, salvo para un puñado de elegidos, que los musulmanes definen como Insān-i Kāmil, el Hombre Perfecto, que ha logrado alcanzar las más hondas metas espirituales.

Burton erigió a su alrededor una muralla tan formidable, sobre todo mediante la ṭaqīya, que sus intereses religiosos han sido prácticamente ignorados. Pasó varios años en medio de una secta chií, los ismaelíes, que fueron un movimiento mesiánico en otro tiempo formidable, cuyos excesos en el pasado dieron al mundo entre otros frutos la palabra asesino. Sin embargo, su compromiso más sensato y prolongado a lo largo de su vida con las enseñanzas del sufismo merece un estudio más pormenorizado. A juzgar por las bibliografías de las obras de erudición que versan sobre el islam, Burton fue el primer occidental que escribió para el público en general acerca del sufismo, solo que en calidad de experto conocedor de la materia, aun cuando su compromiso siga siendo un paréntesis en blanco dentro de las biografías que sobre su persona se han escrito en este siglo y en el siglo pasado. El islam preside los escritos que salieron de su pluma durante los últimos quince años de su vida; hizo además varias afirmaciones en tono elegíaco acerca de lo que él llamaba «la Fe Salvadora» que hoy en día ya no pueden pasarse por alto.

Aun entonces descubrió otros intereses esotéricos que iba a dedicarse a investigar: el espiritismo, la teosofía, las doctrinas de Hermes Trismegisto e incluso la percepción extrasensorial. (Burton fue en efecto el primer autor en emplear esta locución, «percepción extrasensorial»). A pesar de sus investigaciones privadas, a menudo se mostró burlón y escéptico, sobre todo en lo que atañe a la religión organizada, y se debatió de continuo con el problema de la existencia de Dios.

Más allá de todo esto hay que tener en cuenta sus investigaciones acerca de los usos y costumbres de los pueblos primitivos o semibárbaros, pueblos que en algunos casos han desaparecido hoy de la faz de la tierra; hay que tener en consideración la vastedad de sus conocimientos sobre diversos pueblos indígenas. Fue un auténtico pionero en los estudios etnológicos, y puede incluso parangonarse con el gran estadounidense Lewis Henry Morgan (La liga de los iroqueses, 1851), aunque la contribución científica de Burton solo ha sido debidamente reconocida hace bien poco tiempo. Quizá, tan importante como cualquier otra de sus ocupaciones fue su papel en lo que más tarde habría de llamarse la «Gran Partida», según expresión que popularizaría Rudyard Kipling en Kim.

En la Gran Partida invirtió Inglaterra gran parte de sus energías a lo largo del siglo XIX. La competición que se había desencadenado entre las potencias europeas, competición centrada en el dominio de Asia y el Oriente —por razones primordialmente económicas—, terminó por convertirse en una pugna entre Rusia y Gran Bretaña, pugna librada sobre todo en secreto, aunque a veces dirimida mediante acciones militares, que tendría por premio el dominio de una amplísima región del mundo situada al este del Canal de Suez.

El papel que desempeñó Burton dentro de la política colonial de su país fue de suma importancia, aunque se haya definido defectuosamente. Nunca escribió con claridad sobre estas cuestiones, aunque sí ha sembrado de claves algunas de sus obras —sobre todo sus crípticas referencias al uso de «los fondos del Servicio Secreto» en el derrocamiento de ciertos caudillos nativos o al «lado oculto» de las grandes victorias militares—. Algunas de sus exploraciones trajeron consigo consecuencias cruciales en la época, como es el caso de su participación, en la década de 1840, en una trama destinada a derrocar al sah de Persia. No en vano fue uno de los agentes que contribuyeron de forma decisiva a poner con firmeza bajo el control británico las provincias del Sind, el Beluchistán y el Punjab occidental. (Hoy en día forman las tres el moderno estado de Pakistán). Fingiendo ser un simple aficionado a las investigaciones arqueológicas, exploró asimismo ciertas zonas de Palestina, del Líbano y de Siria, que su Gobierno consideraba dignas de ser expropiadas a quienes entonces detentaban su dominio. Hubo otras zonas que, prácticamente por cuenta propia, exploró para Inglaterra, para sugerir a continuación la toma por la fuerza de estas zonas. En la entrada «Burton» de la Encyclopaedia Britannica (en su undécima edición, de 1911), entrada que parece cuando menos un tanto acerba, Stanley Lane-Poole, uno de los «enemigos encubiertos» más acérrimos que tuvo Burton en vida, intentaba señalar —sin llegar a revelarlos— ciertos secretos de Estado relativos a que «las exploraciones de Burton por el este de África tuvieron por objeto zonas que desde entonces han sido de peculiarísimo interés para el Imperio británico», insistiendo en que sus ulteriores exploraciones «por el extremo opuesto de África, por Dahomey, Benin y la Costa de Oro… se hicieron por territorios que también han pasado a formar parte de las “cuestiones” imperiales del momento».

En Oriente, la religión y el sexo no son ni mucho menos incompatibles, al contrario de lo que tan a menudo sucede en Occidente. En sus escritos, Burton desveló determinados puntos de vista en materia sexual en los cuales la Inglaterra victoriana desde luego no se atrevió a entrar. Insistió inflexiblemente en que las mujeres gozan con el sexo tanto como los hombres, en una época en la cual a las novias victorianas se les decía, a las puertas del matrimonio, que su deber era «yacer, estarse muy quietas y pensar en el Imperio». Burton tradujo unas cuantas obras que hoy en día son clásicos en su género, obras que contribuyeron a poner en boga nuevas actitudes respecto al sexo en todo el mundo occidental. Sus versiones, acompañadas con la sustancia de sus propias opiniones y experiencias, profusamente anotadas, de obras eróticas tales como el Ananga Ranga, el Kama Sutra (cuyo descubrimiento hay que atribuírselo a él), El jardín perfumado e incluso sus Mil y una noches, llevan al lector a contemplar que, desde el punto de vista de Burton, el sexo, para hombres y mujeres por igual, nada tenía que ver con un incómodo deber que hubiese contraído el ser humano para con la propagación de la especie, ya que constituye un placer que ha de gozarse con entusiasmo y vivacidad.

Bajo la implacable energía física e intelectual de Burton existió casi en todo momento un intenso tumulto interior. Sufrió a menudo de serios brotes depresivos, y fue adicto a diversas drogas. El cannabis y el opio fueron sus principales vías de escape, y llegó a experimentar con narcóticos menos conocidos, como el khat, del cual se dice que surte efectos priápicos. A comienzos de su madurez llegó a tal grado de alcoholismo que su trayectoria profesional quedó en entredicho. Consiguió librarse de sus adicciones y sus dependencias, y logró pasar los últimos años de su vida totalmente alejado de los narcóticos y del alcohol, aunque para entonces su salud hubiese quedado seriamente resentida por tantos excesos. Su interés por el sexo llegó a ser en cierta etapa de su vida prácticamente una obsesión incontrolable, aunque después de contraer matrimonio parece haber sido enteramente fiel a su esposa.

Su matrimonio es en efecto otra de sus facetas que no ha sido plenamente estudiada. En una época en la que en Inglaterra a los católicos se los tenía por ciudadanos de segunda categoría, aun cuando se hubiesen aprobado las leyes conducentes a su emancipación en pie de igualdad con los fieles anglicanos, contrajo matrimonio con una católica inglesa, Isabel Arundell; para su familia y sus coetáneos, aquella boda fue como si hubiese desposado a una mujer extraída de lo más profundo del África tribal. Su matrimonio constituye de ese modo un intento por forzar la ruptura de barreras más formidables que los desiertos, los nómadas beduinos que se encontró de camino a La Meca o los pantanos infestados de miasmas que atravesó en África Central. La Inglaterra victoriana se mostró continuamente fustigadora y vituperante sobre la persona de lady Burton; los prejuicios que la rodearon entonces aún se dejan sentir en ciertos ecos de sus propios escritos acerca de su marido. Sin embargo, de aquel enlace que tan peligroso pareció en principio para ambos cónyuges, resultó un matrimonio sólido y feliz, que requiere una consideración distinta de las realizadas hasta la fecha.

Burton fue un gran narrador, pero escribió muy pocas páginas acerca de su persona, salvo en términos crípticos y con un estilo llamativamente desapegado —era en efecto una persona muy celosa de su intimidad—, como si el intenso y más recóndito sentido de las aventuras que padeció estuviese destinado a permanecer para siempre en el seno de la tradición oral, sin que nadie pudiera ponerlo por escrito. Es de lamentar que muy pocas de estas historias se llegasen a recoger, que sus amigos no tomasen nota de todas ellas. Isabel Burton llegó a expresar su deseo de que su marido hubiese escrito una novela acerca de su propia vida, cosa que él nunca llegó a hacer. «Al principio pensó que un libro de tal índole nunca encajaría dentro de los criterios morales de Mrs. Grundy [la mítica encarnación de la censura británica], y dio en pensar que siempre podría retener a un escogido grupo de amistades a su alrededor hasta el amanecer, contándoles sus deliciosas experiencias, mientras que por escrito, y menos aún en letra impresa, estaba convencido de que no podría nunca hablar de sí mismo».

A pesar de ello, Burton ha sido un personaje muchas veces biografiado, aparte de haber servido de base para ciertos personajes de ficción. El propio Rudyard Kipling lo retrató al menos en dos ocasiones, una en el personaje de Strickland que figura en el relato titulado «El criado de miss Youghal», y otra, aunque más vagamente, en el coronel Creighton, el misterioso agente británico que aparece en Kim; ciertos matices de Burton pueden detectarse también en Lurgan, el extraño tendero. Kim está repleto de anécdotas que suenan tal como si Kipling las hubiese oído directamente de labios de Burton o de los amigos de Burton, y su descripción de Strickland en el relato mencionado responde punto por punto a la de Burton, hasta en sus últimos detalles, aparte de estar basada en el retrato de «un joven oficial inglés» (que es el modo en que Burton gustaba de referirse a sí mismo) que figura en uno de los libros de viajes escritos por Burton, Goa, and the Blue Mountains [Goa y las montañas azules], escrito a partir de las notas que había tomado en la India a lo largo de la década de 1840.

La descripción de Strickland da cuenta virtualmente en su totalidad de Burton tal y como era en su época de la India: «Un sujeto callado, moreno, joven… soltero, de ojos negros… que, cuando no se daba a pensar en otras cosas, podía ser un compañero interesantísimo». Strickland «mantenía la extraordinaria teoría» de que un oficial en la India «debería intentar por todos los medios saber acerca de los nativos tanto como los nativos mismos».

Siguiendo al pie de la letra su absurda teoría, se metía por desabridos lugares, que ningún hombre respetable que estuviera en sus cabales se habría dignado a pisar, siempre entre el continuo rifirrafe de los nativos. Se educó de esta peculiar manera por espacio de siete años, lo cual nadie llegó a apreciar. Andaba perpetuamente husmeando entre los nativos, actividad en cuya utilidad no puede creer ningún hombre que se precie. Se inició en el Sat Bhai [los Siete Hermanos, un culto hindi y tántrico] en Allahabad mientras estuvo de permiso; conocía la Canción del Lagarto de los sansíes, y también la danza del Hálli-Hukh, que es una especie de cancán religioso del más asombroso jaez. Y es que si un hombre llega a conocer cómo se danza el Hálli-Hukh, y dónde y cuándo, sabe algo de lo que puede estar orgulloso. Ha profundizado a fondo… En cierta ocasión, en Jagadhri, contribuyó en la Pintura del Toro de la Muerte, actividad a la que jamás debiera dedicarse ningún inglés; había llegado a ser un maestro en la jerga que utilizan los ladrones de los chángars; había capturado él solo, cerca de Attock, a un eusufzai que robaba caballos; se había plantado bajo el dosel de una mezquita en la frontera y había conducido los servicios religiosos a la manera de un mollah sufí.

Su logro definitivo estuvo en haber pasado once días como faquir o sacerdote en los jardines de Baba Atal, en Amritsar, investigando las pistas del gran caso del asesinato de Nasíban… La solución del caso del asesinato de Nasiban no le hizo ningún bien dentro del escalafón; ahora bien, tras su primer brote de cólera regresó a su bizarra costumbre de investigar a todas horas la vida de los nativos. Cuando un hombre llega a desarrollar un gusto por esta clase de entretenimientos, dicho gusto le ocupa ya todos los días de su vida. Es una de las cosas más fascinantes de este mundo… Cuando otros oficiales se marchaban durante diez días a descansar en las Colinas, Strickland aprovechaba sus bajas y permisos para dedicarse a lo que llamaba shikar [la caza], disfrazándose tal como le viniera en gana en ese momento, para internarse por entre la muchedumbre de color, que lo engullía durante una temporada.

En resumidas cuentas, «los nativos aborrecían a Strickland, pero les infundía verdadero miedo. Sabía demasiado».

1El gitanillo

El padre de Richard Burton, Joseph Netterville Burton, fue todo un gentleman en una época en la que el título de gentleman era sumamente apropiado y exacto, por no haberse desvirtuado aún su sentido. Tuvo el rango de teniente coronel en el ejército británico, y en su hoja de servicios figuraban varios años de servicio activo en el ejército de Su Majestad. Aun cuando sus ancestros fuesen ingleses, había nacido en Irlanda, ya que su padre, el reverendo Edward Burton, fue rector de la Iglesia anglicana en Tuam y terrateniente en dicho condado. Este hecho propició el que a Richard a menudo se le haya motejado de «irlandés», aunque en realidad careciese de todo rastro de sangre irlandesa en sus venas. El reverendo Burton contrajo matrimonio con Maria Margaretta Campbell, la cual, caso de ser ciertas las románticas historias de la familia, descendía de un hijo ilegítimo de Luis XIV, rey de Francia, habido de una de sus amantes, la hermosa condesa de Montmorency, apodada por cierto la Belle.

El árbol genealógico de los Burton contaba entre sus ramas con un obispo y un almirante. Por espacio de unos años hubo incluso un baronazgo de Burton, pero el título cayó en desuso, y después ningún miembro de la familia pudo rehabilitarlo. Aunque el apellido Burton era entonces común en Inglaterra, se trataba además de un apellido muy propio de gitanos y romaníes; por si fuera poco, casi todo el mundo se mostró de acuerdo en que Richard Burton tenía de pequeño la presencia física que se suele atribuir a los gitanos. Sus interminables idas y venidas las consideraron sus admiradores, quienes jamás habrían tolerado la presencia inmediata de un gitano de pura cepa, como muestra distintiva de su ascendencia gitana.

La trayectoria militar de Joseph Burton transcurrió en escenarios relativamente placenteros, sin demasiada actividad profesional. Ingresó en el ejército siendo tan solo un adolescente, en la época en que se llamó a filas a los voluntarios que deseasen combatir contra Napoleón; por entonces, quienes trajeran consigo cierto número de hombres recibían además una comisión. «De este modo, mi padre fue oficial del ejército a los diecisiete años, edad en que más le valdría haber seguido asistiendo a la escuela», dice Burton. El joven oficial fue destinado a Sicilia, isla en la que, contra los deseos de la población local, se mantuvo entre 1806 y 1814 una guarnición británica con el objeto de mantener con vida a una renqueante monarquía borbónica, gracias sobre todo a los subsidios llegados del extranjero y a la presencia dominadora de dicha guarnición.

En 1814 las tropas británicas pasaron a la península, invadiendo Livorno con ayuda de las propias tropas sicilianas; desde allí continuaron hasta Génova, ciudad de la cual fue nombrado alcalde el coronel Burton. Entró de corazón en la vida social de la ciudad. Por entonces, uno de los astros en torno a los cuales giraban sin cesar los oficiales británicos era la infortunada princesa Carolina, esposa del príncipe de Gales, que más adelante iba a ser coronado como Jorge IV, ampliamente tildado de infame y libertino, y conocido por ser «el más cabal canalla y sinvergüenza de toda Europa». Aquel no fue ni mucho menos un matrimonio feliz, y Carolina fue enviada a Italia con objeto de que se convirtiera en la estrella de una sociedad cuya conducta era considerada habitualmente y sin paliativos de «escandalosa». Se rumoreaba por ejemplo que la propia Carolina cometía de continuo adulterio con un tal Bartolomeo Bergami. En Génova, tal como escribió Burton, «era tanta la amabilidad que mostraba para con los oficiales que estos estaban de antemano predispuestos en su favor». Al acceder Jorge al trono, ya en 1820, dio orden de que a Carolina de ninguna manera se la aceptase como reina, e inició el proceso de divorcio en la Cámara de los Lores; la acusación, cómo no, fue de adulterio. El coronel Burton fue requerido para que tomase parte en el juicio en calidad de testigo en contra de la reina consorte, pero se negó a testificar. Este acto de galantería iba a resultar muy costoso para Joseph Burton. El primer ministro, el duque de Wellington, lo relegó del servicio activo y decretó que solo percibiría media paga. La negativa del coronel a la hora de comprometer el honor de una mujer afectó incluso a sus hijos: Richard iba a quejarse más tarde de que tuvo que iniciar su vida de militar como un simple cadete de la Compañía de las Indias Orientales, y su hermano Edward solo pudo inscribirse en un regimiento de infantería, mientras que sus primos ingresaron en la Guardia y en otros cuerpos de elite más de moda dentro del ejército de la reina.

Mientras se prolongó el proceso contra Carolina, el coronel Burton se desplazó a Irlanda para comprobar el estado en que se hallaban las tierras de la familia. Y se las encontró en una aterradora situación. Convocó a los arrendatarios y, después de que todos ellos le dieran coba con arreglo a la costumbre de la época, como diría después su hijo, les indicó que en lo sucesivo iba a ser menester que pagasen los arrendamientos con la debida puntualidad. El único resultado puntual fue que empezó a ser blanco de más chacotas, pullas y burlas colectivas que de costumbre. Con ello, el coronel decidió renunciar al juego, dispuesto a que los asuntos siguieran su curso natural.

Sin embargo, el regreso del coronel a Inglaterra no supuso una pérdida absoluta, ya que encontró novia. Se llamaba Martha Baker, y los esponsales se celebraron pronto y debidamente. «Tal como suelen hacer los hombres más apuestos», dice Richard Burton de la boda de su padre, «se casó con una mujer sencilla», y «los vástagos del matrimonio, tal como se dice popularmente, salieron a la madre». Esta modestia respecto de su madre no es mera reticencia filial. Hubo quien dijo por entonces que ella era «una mujer educada, aunque muy simple». Según otro punto de vista, era «una mujer delgada y delicada, de buena familia».

Fueran cuales fuesen los ancestros de Martha Baker, lo cierto es que a su familia no le faltaba el dinero. Aportó al matrimonio una dote de 30.000 libras esterlinas, suma extremadamente generosa para la época, si bien su padre ató en corto la dotación, de tal modo que fue satisfecha a plazos. Este resultó ser un gesto afortunado, toda vez que el coronel se portó en todo momento como un especulador sin miramientos, por no decir como un manirroto, dándose a muy diversas y aventuradas empresas.

Del matrimonio nació un primer hijo en el momento esperado. El niño fue bautizado Richard Francis Burton, nombres tomados del padre de Martha y del hermano de su padre. La criatura nació el 19 de marzo de 1821, «festividad de san José», según posterior anotación de Richard Burton. El bebé era pelirrojo, tenía los ojos azules y la tez muy clara, si bien a medida que fue creciendo desaparecieron estos rasgos anglosajones para ceder paso a los famosos «aire de gitano y ojazos de gitanillo».

Tras los problemas y los roces habidos con sus arrendatarios irlandeses, tras la reducción de su paga, la vida en Inglaterra no ofrecía el menor atractivo al coronel Burton. Comoquiera que su mujer disponía de una fuente fija de ingresos regulares, comoquiera que no tenía gran cosa que hacer, salvo dedicarse a los experimentos de química a manera de pasatiempo, el coronel, que era además asmático, decidió marchar al extranjero poco después del nacimiento de su primogénito. El aire limpio y seco del valle del Loira ofrecía un tremendo atractivo. Tras embalar debidamente sus pertenencias y efectos domésticos, el coronel Burton se trasladó con su esposa y con su hijo recién nacido al valle del Loira, y alquiló un pequeño château en Tours, población en la que existía una reducida colonia inglesa y una escuela inglesa. La ciudad era pintoresca y atractiva, como iba a recordar Richard Burton más adelante; el clima era saludable, la caza propicia, la vida barata y las gentes de la zona, a pesar de la derrota de Napoleón en Waterloo, amistosas.

En Tours, los pulmones de Joseph Burton experimentaron una rápida mejora. Allí nacieron del matrimonio Burton otros dos hijos, Maria Catherina Eliza en agosto de 1823 y Edward Joseph Netterville en agosto de 1824. Con ocasión del nacimiento de Edward, la familia regresó en pleno a Inglaterra, donde fueron bautizados el benjamín y Maria, en la parroquia de Elstree.

La vida de los hijos de los Burton fue en Francia, al principio, un culmen de placenteros juegos infantiles: los pasteles de manzana («admirables», iba a recordarlos Burton) en la pastelería de madame Fisterre; las uvas recién cogidas de las parras; con buen tiempo, los juegos con los animales del arca de Noé a resguardo de los setos del jardín; los juegos con las colas de los caballos, por las que llegaban a trepar hasta el lomo de los animales, y la recolección de conchas de caracol o la recogida de las prímulas en los pastos, o los juegos con los tres pointer de la hacienda, llamados Juno, Júpiter y Pongo.

Los niños quedaron más o menos al cargo de los criados, mientras los padres se dedicaron al disfrute de la colonia inglesa. No había esnobs por entonces, iba a recordar Burton años después, si bien la comunidad de Tours era intensa y patrióticamente inglesa. Amén de ser intensamente protestantes en un país mayoritariamente católico, los ingleses eran sumamente nacionalistas. «En aquellos tiempos, a cualquier inglés que rechazase batirse en duelo con un francés se le condenaba al ostracismo», dice Burton. «Las inglesas jovencitas que flirteaban con extranjeros eran despreciadas por aquellos ingleses que habían residido en países de mayoría negra. Las mujeres blancas que hacen estas cosas pierden de inmediato su casta».

La enseñanza solamente se impartía al azar. El propio coronel Burton no había pasado de adquirir un elemental barniz en esto y en aquello, y aunque esperase mucho más de sus hijos, la educación de los suyos nunca se realizó con la diligencia que habrían exigido los padres de las generaciones ulteriores. De todos modos, el pequeño Richard empezó a estudiar los fundamentos del latín a los tres años de edad. A los cuatro se le proporcionó una gramática de griego. (Él creyó que estaba destinado a ser «ese desdichado fenómeno, el niño prodigio»). Luego terminaron bruscamente los años de los juegos apacibles. Una mañana, los niños descubrieron sus libros de texto amarrados con una correa. Richard y Edward fueron introducidos en un carricoche que los llevó a una escuela de la ciudad, una escuela que dirigía un expatriado irlandés apellidado Clough. Parece ser que se trataba de una escuela muy pequeña a la que asistían por igual niños ingleses y franceses que se apiñaban en los pupitres desvencijados, sucios de tinta, con un maestrescuela que solo parecía satisfecho cuando los padres de los alumnos andaban a mano. Un buen día, Clough se dio a la fuga por no poder hacer frente al pago de sus deudas, y fue sustituido por su hermana; esa fue toda la experiencia escolar formal que tuvieron ambos hermanos en el extranjero. Luego les tocó en suerte un tutor llamado John Gilchrist, muy aficionado por lo visto a la palmeta y a la vara, que iba a enseñarles dibujo, danza, francés y música, materias todas ellas necesarias para los caballeros y las damas del siglo pasado. Sin embargo, la asignatura predilecta de los muchachos eran las armas ya casi desde que aprendieron a andar; a los dos les dieron pistolas de muelle y espadas de madera y de estaño.

Richard manifestó muy pronto una cierta inclinación a la violencia. A los cinco años de edad quiso matar a un mozo de cuerda porque se había reído de sus armas de juguete. El coronel contrató a varios hombres y mujeres para que se encargasen de disciplinar a sus hijos, trabajo bastante desagradecido. «De chicos nos convertimos en dos perfectos diablillos, y practicábamos toda clase de travesuras a pesar de los bastonazos. Acabábamos con la paciencia de nuestras bonnes, habitualmente incordiándolas hasta decir basta». Cuando una de estas cuidadoras recién contratada se llevó a los Burton de paseo, dieron con ella por tierra y se pusieron a dar brincos sobre sus ijares.

Había un aire de violencia por doquiera. En ciertas ocasiones, Gilchrist les pegaba con una regla de madera en las yemas de los dedos. Las peleas estaban prohibidas entre los niños franceses, pero tanto estos, por lo general hijos de campesinos, como los ingleses, peleaban de continuo. Los Burton se enfrentaban a estos chavales franceses de arrabal con palos o a pedradas, a puñetazos o con bolas de nieve. «Nuestro padre y nuestra madre no tenían gran idea de cómo gobernar a sus propios hijos», dice Burton. Richard tenía un temperamento malhumorado, y era tosco y zafio de modales; como dice su sobrina, Georgiana Stisted, era «más travieso que un mono», si bien «adoraba a su madre». A pesar de su tosquedad, «en su natural había algo afable. Le encantaban los animales de toda especie, y siempre intentaba rescatar y curar a los animalillos moribundos». En pocas palabras, según escribe su sobrina, sus parientes lo tenían por «un liante, un niño repelente que andaba a todas horas buscándose problemas», si bien era además «uno de los chicos de corazón más generoso que jamás han pisado la tierra».

A Gilchrist no le faltaba un ramalazo ligeramente sádico. Un día se llevó a sus tres pequeños pupilos para que fueran testigos de cómo guillotinaban en la plaza pública a una mujer que había envenenado a sus hijos. Les indicó a los Burton que se tapasen los ojos cuando iba a caer la guillotina, pero, como es natural, ninguno obedeció sus instrucciones; la imagen de la cabeza desgajada del cuerpo no dio lugar a ninguna pesadilla, sino que inspiró a los niños a jugar con una guillotina de mentirijillas.

Ahora bien, habrían de llegar las pesadillas. Burton tuvo en su infancia algunas muy persistentes, que habrían de reproducirse en su madurez. En Sind, el territorio salvaje próximo a las montañas de Beloch, llegó a un paraje encantado según las leyendas locales por un Rostro Gigantesco, «los restos de un mago pagano cuya cabeza permanecía incorrupta mientras que su cuerpo se consumía en las llamas del averno», y esto le recordó aquellas persistentes pesadillas de su niñez.

Cuando la nodriza os abandonaba en los horrores de un dormitorio enorme y negro ¿no habéis visto nunca un rostro que hace muecas y se aproxima hacia vosotros desde el remoto vértice de un cono descomunal que se encuentra ante vuestros ojos cerrados… y que avanza paulatinamente, inexorablemente, y a pesar de vuestros denodados esfuerzos sus rasgos monstruosos se acercan tanto a los vuestros que podéis sentirlos con toda claridad? Luego, de repente, comienza a alejarse de nuevo, se ausenta, disminuye hasta que no queda a la vista nada más que las negras cuencas de los ojos, que también terminan por desaparecer para regresar después con todo su terror. Si lo habéis visto, probablemente entendáis a qué me refiero al decir que esto [el Rostro Gigantesco] es una poderosa y muy difundida superstición.

E incluso más adelante, a los cincuenta y nueve años de edad, en su elegía titulada The Kasîdah [La cásida], habla del «negro fantasma de nuestros temores infantiles».

De niño, Burton se enorgullecía de su estoicismo. Era capaz de aguantar un dolor de muelas sin quejarse; el problema solamente traslucía debido a la hinchazón de su mejilla. Tenía ideas un tanto ambiguas respecto de la contención y el dominio de uno mismo. ¿Era capaz de contemplar fijamente el azúcar y la nata sin ceder al deseo de comérselos? ¿Hasta qué punto llegaba su dominio de sí? Era capaz de contemplar largo rato aquellas golosinas, diciéndose: ¿tendré el valor de no probarlas? Lo tenía, en efecto, pero tras haber domeñado la gula concluía el experimento, y se zampaba las delicias que habían servido para la prueba.

Los pequeños Burton eran además bastante mentirosos, pero no de esa clase de mentirosos corrientes que tratan de ahorrarse las situaciones desagradables y las palizas merecidas; eran mentirosos por el puro placer de mentir. «Resuelto y capaz de no enrojecer», dice Burton de sí mismo al comentar esta tendencia a la mentira descarada.

Solía mofarme de la idea de que mi honor quedaría en entredicho siempre que mintiese. Consideraba una impertinencia que se me obligara a decir la verdad. No lograba entender qué clase de tibieza moral pudiera haber en una mentira, a menos que dicha mentira se dijese por temor a las consecuencias de la verdad o para echarle las culpas a otro. Ese sentimiento persistió durante unos años, y por fin, tal como acontece muy a menudo, tan pronto caí en la cuenta de que la mentira era merecedora del desprecio, corrí al otro extremo, al repugnante hábito de decir escrupulosamente la verdad, aunque no viniese a cuento.

A los nueve años de edad Richard era virtualmente un delincuente de tomo y lomo. Tras hacerse a hurtadillas con la pistola de su padre, se iba a probar puntería contra las lápidas del cementerio o las vidrieras de la iglesia más cercana. Con otros chicos de su edad («todos los chavales anglofranceses eran unos rufianes de aúpa») robaba en las tiendas y dedicaba toda clase de obscenidades a las chicas francesas.

Por fin, el coronel perdió los estribos. A comienzos de 1830 llegó a la conclusión de que muchos otros niños ingleses criados en un ambiente extranjero habían salido torcidos; con las pruebas del aumento de la delincuencia entre sus hijos, empezó a temer por su futuro. Además, en 1830 era moneda corriente un intenso sentimiento popular contrario a los ingleses. «Las cosas se empezaron a poner bastante negras», dice Burton; Los comentarios contra los ingleses se oían en las calles, y no tardaron en producirse los primeros incidentes. «Un oficial del ejército francés que tenía por costumbre frecuentar a diversas damiselas inglesas fue insultado y finalmente asesinado en un duelo sin piedad por un pastelero francés». Había llegado la hora de que los Burton regresaran a Inglaterra.

Se disolvió la vivienda familiar, y la familia en pleno emprendió el viaje en diligencia con destino a Dieppe, para embarcarse y «lanzarnos a las gélidas aguas de la vida en Inglaterra».

2 Inglaterra lúgubre y hollinosa, Francia asoleada

«Desembarcar en Inglaterra fue un episodio doloroso», dijo Burton. Para los niños, el aire de Brighton, abundante en humos y hollín, no podía ser respiratoriamente menos indicado. Los celajes grises, fríos, les hacían estremecerse. «En la ciudad, todo parecía sumamente pequeño, pacato, mezquino, y aquellas minúsculas casas unifamiliares contrastaban de forma tremendamente melancólica con los grandes edificios de Tours y de París». Los niños plantaron cara frente a aquella comida áspera, a medio cocinar; acostumbrados a los vinos de Francia, el oporto, el jerez y la cerveza les parecieron «jarabes infectos». Pero peor aún era el pan, «todo miga y nada de corteza». La leche parecía tiza aguada. «Aquellas grandes porciones de carne nos hacían pensar en Robinson Crusoe, y las verduras cuite à l’eau, sobre todo aquellas patatas, que jamás habían oído hablar de un maître d’hôtel, nos remitían a la raigambre de los hombres primitivos».

A sus diez años de edad, Richard ya acertó a ver las grietas y las resquebrajaduras de la vida inglesa. Más tarde, en su autobiografía, iba a condenar que

toda la sociedad de clase baja parezca íntegramente gobernada por un puño férreo. El temperamento nacional, malhumorado y feroz, constituía un curioso contraste con el ánimo bien dispuesto de los franceses.

Los niños pequeños se sacudían continuamente en el arenal; los chavales de cierta edad se sacudían a todas horas por las calles, y en aquellos tiempos era común ver peleas a cara de perro entre hombres hechos y derechos.

Y los hombres, cómo no, zurraban de lo lindo a sus mujeres.

El coronel Burton había planeado que sus hijos recibiesen educación universitaria. Aunque Eton era entonces la preparación ideal antes de asistir a Oxford y Cambridge, una amistad de su padre a quien Burton tilda de «metepatas» recomendó en cambio una escuela dirigida por un tal reverendo Charles Delafosse. Hombre corpulento y fanfarrón, que tomaba rapé en cantidades prodigiosas, Delafosse parecía un personaje talmente sacado de una novela del siglo XIX —quizá, pensó Burton, de una novela de Dickens—. «Tenía tantas hechuras de maestrescuela como el Gran Cham de Tartaria». Delafosse contaba en cambio con algunas cualidades que hay que apuntar a su favor: no era muy amigo de la vara y a veces volvía de cenar medio borrachín. La escuela la llevaba con mano dura este Delafosse de finos labios, muy dado a escatimar cuanto hiciese falta en las comidas de sus pupilos. A veces, Richard levantaba a cuchilladas la mantequilla de varias tostadas de pan para amontonarla en una esquina digna de constituir un bocado decente. Magro y magullado por las constantes rebatiñas que se armaban —no pasaba un solo día sin que se viera envuelto en alguna pelea—, se acostaba con hambre noche tras noche.