Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

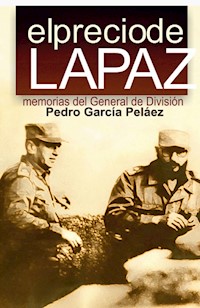

Memorias del general de división Pedro García Peláez. El precio de la paz, concienzuda obra que de seguro interesará mucho a los lectores. A través de sus narraciones, con rigor histórico no exento del gracejo que trae en las venas, va transitando por su trayectoria militar, su vida misma; y cuenta con lenguaje natural, asequible, a la vez que directo y preciso. Derrocha enseñanzas y optimismo revolucionario, que se vuelven contagiosos".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 352

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Página Legal

Edición:Laura Álvarez Cruz

Diseño de cubierta:Eugenio Sagués

Diseño de pliego gráfico y realización computarizada:Norma Ramírez Vega

© Pedro García Peláez, 2019

© Sobre la presente edición:

Editorial Capitán San Luis, 2019

ISBN: 9789592115484

Editorial Capitán San Luis

Calle 38 No. 4717 entre 40 y 47, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba.

Email: [email protected]

Reservados todos los derechos. Sin la autorización previa de estaEditorial queda terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, incluido el diseño de cubierta, o transmitirla de cualquier forma o por cualquier medio. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

A los máximos destinatarios de este empeño: mis hijos, mis nietos y la juventud continuadora de la hermosa obra revolucionaria

Agradecimientos

Al colectivo de la casa editorial Capitán San Luis, en especial a su director Juan Carlos Rodríguez Cruz, a Laurita —la editora— y a todo el que, de una forma u otra, ha colaborado con la realización de mi segundo libro.

“El mejor ejército, los hombres más leales

a la causa de la revolución serán de inmediato aniquilados por el enemigo si no están bien armados, bien abastecidos y adiestrados”.

Vladimir Ilich Lenin

Brindo por Pedro el bueno

Me encontraba en el amplio comedor del hotel San Juan, donde se organizó una cena a los asistentes al acto solemne en el que se le confirmó a Santiago de Cuba la condición de Ciudad Héroe de la República de Cuba, cuando se acercó a mi mesa el general Fernando Ruiz Bravo. Tras el correspondiente saludo, me pidió que fuera a la mesa en que se hallaba con el general Pedro García Peláez, para que hiciéramos un brindis. Gustoso acepté la propuesta.

Al llegar, saludé a mi amigo Pedro:

—Pedro el malo, ¿cómo estás?

—Bien —me respondió— pero, ¿cómo es eso de Pedro el malo?

—Ah, pero, ¿tú no sabes que algunos te dicen así?

—He oído algo, pero es usted quien me lo dice en mi cara.

—No, chico, pero yo no comparto ese criterio. Pienso, con sobradas razones, que tú lo que eres es bueno… Por eso, compañeros, en esta noche de alegría para todos nosotros quiero brindar… —y alcé mi copa y expresé— Brindo por Pedro el bueno.

Todos lo aplaudieron y felicitaron, por lo que nuestra conversación pasó a referir anécdotas de nuestra intensa vida militar, los mandos, la Escuela Superior de Guerra que pasamos juntos y otros temas similares.

Considero algo muy oportuno y beneficioso que hombres, jefes militares de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que han cumplido con éxito tan complejas tareas en las difíciles condiciones en que hemos tenido que desarrollarnos, dediquen tiempo y ocupación a escribir sus experiencias, esto es, sus memorias.

Ya Pedro nos regaló su ópera prima, Ni gallego ni asturiano: cubano y rebelde, que me atrapó al punto que la leí en dos tirones; una obra que mucho ha gustado a aquellos a los que oí comentarla.

Ni corto ni perezoso ahora nos entrega El precio de la paz, concienzuda obra que de seguro interesará mucho a los lectores. A través de sus narraciones, con rigor histórico no exento del gracejo que trae en las venas, va transitando por su trayectoria militar, su vida misma; y cuenta con lenguaje natural, asequible, a la vez que directo y preciso. Derrocha enseñanzas y optimismo revolucionario, que se vuelven contagiosos.

Si tratara de aproximarme a una definición de este libro diría que resulta el más amplio material didáctico que puede aportar un jefe militar revolucionario para conocimiento y estudio de nuestros jefes, oficiales y combatientes. ¡Y qué amplia y profunda la vida del general de división Pedro García Peláez! Cuan útiles sus experiencias al frente de unidades mayores y grandes unidades de la FAR, precedidas de las que dirigió como jefe de los distritos militares de Camagüey y Matanzas en la estructura que heredamos del ejército anterior.

Esas experiencias, conocimientos y éxitos alcanzados le llevaron de la mano del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y del ministro de la FAR Raúl Castro Ruz hasta las lejanas tierras de África, en los convulsos escenarios de la hermana Angola, a plasmar con hechos y aciertos el mensaje solidario de nuestro pueblo combatiente con la maestría de quien había ya mandado dos ejércitos, el Central y el de Occidente.

No pocas situaciones difíciles le tocaron enfrentar en su larga y rica trayectoria y siempre salió adelante amparado en su justeza y su seriedad en el servicio militar. ¡Cuántas lecciones a sus subordinados y sugerencias útiles a sus amigos, incluidos los de otros países hermanos!

Y cómo nos alegramos sus compañeros de todo lo hermoso que nos cuenta de su vida familiar, que tantos momentos de felicidad le han proporcionado a este soldado, en el más amplio sentido de la palabra, que no es ni gallego ni asturiano sino cubano y rebelde.

Sigan los cuadros, hombres con responsabilidad, la trayectoria recta y disciplinada de Pedro el bueno, siempre fiel y seguro servidor de nuestros grandes mentores Fidel y Raúl, que como mayor premio le hicieron acreedor de su consideración y de su amistad.

Dr. C. Belarmino Castilla Mas

Comandante del Ejército Rebelde

Un ejército regular

“Estaban averiguando quién era el nuevo Jefe del Distrito Militar de Camagüey, pues aquí se los presento, el Comandante Pedro García.”

Fidel Castro Ruz

Transcurrían los primeros días de noviembre de 1959 y, tal como le había comentado al comandante Camilo Cienfuegos en nuestro último encuentro, conocía bien poco acerca de las obligaciones de un jefe de distrito. Sin embargo, estaba seguro de contar con disciplina y carácter para desempeñar ese papel dignamente. Esperaba que las estrictas ordenanzas militares más la recia voluntad adquirida en treinta y un años de ardua existencia fueran suficientes para vencer los incontables desafíos que una vez más me depararían el trabajo y la vida cotidiana, a la vez que no albergaba duda acerca de mi deber supremo como autoridad militar de Camagüey, que por sobre todas las cosas consistía en preservar y defender a la Revolución en marcha, asegurando el bienestar de la población protegida bajo esa demarcación.

El Distrito Militar Agramonte, conocido también como 2do. Distrito Militar, ocupaba geográficamente la extensa provincia de Camagüey que, según la estructura político-administrativa reconocida por la Constitución de 1940, limitaba por el este con la antigua provincia de Oriente. El río Jobabo marcaba el límite territorial por esa zona; mientras, por el oeste, los ríos Jatibonico Norte y Jatibonico Sur dibujaban la frontera geopolítica con la vecina provincia de Las Villas. Por el norte y por el sur alcanzábamos las costas de los cayos conocidos por Jardines del Rey y Jardines de la Reina, que al igual que la isla grande son bañadas por el océano Atlántico y las cálidas aguas del mar Caribe.

Con una población estimada en unos seiscientos mil habitantes, la industria azucarera y la ganadería vacuna eran los principales rubros económicos, que todavía descansaban en manos de grandes latifundistas, entre los que predominaban los intereses norteamericanos y la burguesía criolla. El extenso territorio contaba con una amplia red ferroviaria que, además de ser motivo de orgullo de la clase media local, era un tradicional soporte del progresivo desarrollo agrícola y ganadero regional.

La principal tarea que nos aguardaba en este cargo era la restitución del orden y de la confianza entre los oficiales que integraban las filas del Ejército Rebelde en el territorio agramontino, a fin de revertir la traicionera e indigna labor desplegada por el comandante Hubert Matos. Aquel supremo objetivo, entre muchas prioridades, exigiría trabajar directamente en la atención de algunos oficiales que, luego de ser esclarecido el alcance de su confusa participación en la intentona sediciosa local, fueron destinados a unidades regionales o al desarrollo de las viviendas campesinas, tarea revolucionaria de primer orden dirigida a mejorar las condiciones de vida de los miembros de este humilde sector.

A la vez, nos tocó concluir una obra de profundo contenido popular y humano: convertir los cuarteles en escuelas, comenzando por el cuartel Agramonte, representativo símbolo territorial de la represión desencadenada contra el pueblo cubano por el ejército del derrotado dictador Fulgencio Batista. La gigantesca instalación había sido entregada al Ministerio de Educación desde el mes de octubre y se requería evacuar con urgencia a las tropas que todavía la ocupaban.

Como suele ocurrir con cualquier tarea nueva, los primeros días resultaron los más difíciles. Adaptarse a las circunstancias demanda tiempo, y en este caso específico más, porque llegaba a la zaga de un destituido jefe militar que, lejos de contribuir a hacer la Revolución en el territorio bajo su jurisdicción, se había dedicado a trabajar en su beneficio personal y el de sus allegados y comprometidos personeros, vinculándose a los más reaccionarios sectores de la sociedad, para juntos hacer sutil oposición a las leyes revolucionarias y a sus principales líderes.

Puede comprenderse con claridad que, además de enfrentar los contratiempos propios del trabajo, tenía que prestar especial atención a la reacción de las autoridades con las que me relacionaría y prepararme mentalmente para enfrentar velados intentos de corrupción que tentativamente comenzarían con acciones poco relevantes en el orden moral, con la búsqueda de consentimientos y compromisos de mi parte, con el objetivo de promover una conducta disipada y licenciosa entre los militares en franco contubernio con los intereses de la oligarquía local.

Mis más cercanos colaboradores en este empeño redentor continuaron siendo los primeros tenientes Ródulo Peña y Rafael Illas, que venían siguiendo mis pasos desde la escolta personal del Comandante en Jefe y fueron designados ayudante ejecutivo del distrito y jefe de los tribunales revolucionarios, respectivamente.

Entre los jefes principales, recuerdo que actuaba como inspector territorial y segundo jefe de distrito el capitán Idelfonso Figueredo Ríos, un rebelde oriundo de la serranía oriental que, no obstante parecer indio, se le conocía como El Chino Figueredo. Los capitanes Enrique Carreras Rolás y Arnaldo Milián Pino fueron designados al frente de la base aérea y del G-4, respectivamente; el también capitán Agustín Méndez Sierra y el primer teniente Manuel Lastre Pacheco fungían como ayudante de distrito y jefe del Pelotón Especial, respectivamente.

Inicialmente, la jefatura de la policía militar estuvo a cargo del primer teniente Antonio Suárez Marrero (La Vieja), un veterano combatiente del Segundo Frente que había sido investido por Camilo después de la detención de Hubert Matos. Poco después, el entonces capitán Arnaldo Ochoa se hizo cargo de esta jefatura, y Suárez pasó a segundo. Este Ochoa fue el que años después, cuando ocupaba altos cargos en las Fuerzas Armadas, cometió errores incompatibles con nuestro Estado socialista.

El primer teniente Roberto Ruiz Brito fue el oficial designado para atender el departamento Azúcar que, si bien por su denominación aparentaba no tener vinculación con una organización militar, formaba parte de la estructura oficial del ejército constitucional y cumplía, entre otras, la misión de inspeccionar sistemáticamente los centrales azucareros con el objetivo de asegurar que la primera industria nacional marchara con normalidad bajo cualquier circunstancia. Igualmente, recuerdo que el capitán Albi Ochoa, viejo compañero de la Sierra Maestra, se desempeñaba como jefe de una compañía de la Comandancia.

En cuanto a los escuadrones, Guáimaro estaba a cargo de un oficial cuya estampa me quedó grabada desde el principio por el yaqui oscuro y el casco blanco de la policía militar que siempre lo acompañaban más el rutinario parte que, por iniciativa propia, me entregaba personalmente todos los días, pues según sus propias palabras no confiaba en nadie para hacérmelo llegar. Recuerdo que rápidamente me harté de aquel informe que por su mala caligrafía me costaba mucho trabajo leer y lo mandé a buscar para imponerlo, en primer lugar, de su obligación de enviar la información por los canales establecidos. Luego aproveché la oportunidad para regalarle un mochito de lápiz de más o menos una pulgada, y le advertí que tenía que durarle no menos de seis meses. A la postre, este personaje fue sustituido, y quedó temporalmente en su lugar el primer teniente Lázaro Vázquez, quien era jefe de la Primera Tenencia de Ciego de Ávila. Luego fue relevado por César Lara Roselló hasta que Álvarez Zambrano, que recién se reincorporaba al distrito, fue destinado en Guáimaro.

Después de esa sustitución, todos eran nuevos nombramientos cuidadosamente seleccionados por el comandante Belarmino Castilla Más (Aníbal), en aquel entonces jefe del G-1 del Estado Mayor del ejército que comprendía: Cuadros, Personal, Servicios Jurídicos, Archivo General y otros. Procedían del Ejército Rebelde y ostentaban grados que oscilaban entre primer teniente y capitán. Así contábamos en la ciudad de Camagüey con los capitanes Humberto Carcí; en Florida, con César Lara Roselló; en Ciego de Ávila, con Lizardo Proenza; en Morón, con Victoriano Parra (Macho); y en Nuevitas, con Roberto Sánchez Bartelemy, más conocido por Lawton. Recuerdo que este último compañero, desde su cargo al frente del escuadrón, cumplió la misión que le asignó Jorge Risquet Valdés de reorganizar el sindicato de los obreros portuarios del norte y sur de la provincia.

Reconocido el entorno en el que nos desempeñaríamos y puestos al tanto de sus características más sobresalientes, comenzamos a trabajar. La primera tarea que emprendimos fue terminar el traslado del Distrito Militar para el Escuadrón Monteagudo, y este último para una granja ubicada en la Carretera Central, frente a la fábrica de refrescos. El 27 de noviembre de 1959 se coronó con éxito esta misión en un multitudinario acto público presidido por el Comandante en Jefe. De esa forma, el campamento que ocupaba el Regimiento Ignacio Agramonte se inscribió como la segunda fortaleza militar de la dictadura convertida en Ciudad Escolar.

Al resto de los escuadrones regionales, poco a poco, los fuimos ubicando en las cercanías de los pequeños aeródromos de sus respectivas localidades, atendiendo a que esos campos de aviación constituían objetivos fundamentales a proteger por el ejército. Por regla general, construíamos un largo barracón de mampostería con cubierta de zinc o fibrocemento, en el que ubicábamos por delante las oficinas, dando espacio después al dormitorio, el comedor y la cocina de la pequeña guarnición. Algunas de aquellas instalaciones, no obstante su construcción precipitada, han sobrevivido todos estos años y todavía hoy es posible ver algunas cumpliendo funciones al servicio de la defensa de la patria.

Simultáneamente, con la reubicación de los escuadrones y puestos, nos enfrascamos en la inspección anual a todos los enclaves militares, obligación que había sido abandonada por el anterior jefe de distrito. En la etapa inicial de la Revolución, el Ejército Rebelde, aunque ya venía aplicando sus propias leyes y preceptos, se guió en muchos casos por las ordenanzas heredadas de la anterior organización castrense, con la sola diferencia que lo hacía a favor del pueblo. En esos reglamentos, la inspección se registraba como parte de las obligaciones del jefe de distrito, por lo que en los meses de noviembre y diciembre me di a la tarea de reconocer concienzudamente a cada uno de los escuadrones y puestos militares destacados en la extensa geografía camagüeyana.

En aras de aprovechar el tiempo al máximo, nos trasladábamos habitualmente en una avioneta Cessna, que volaba a cargo del capitán piloto de la Fuerza Aérea, Orestes Acosta. Mientras realizábamos aquellos recorridos, Acosta empeñaba parte de su experiencia en adiestrarme para que aprendiera a volar en solitario el monomotor Cessna 185, prácticas con las que finalmente alcancé habilidades que me permitieron despegar, aterrizar y realizar con relativa soltura sencillas maniobras durante el vuelo.

Este destacado piloto, lamentablemente, fue declarado muerto cuando en la noche del 14 al 15 de abril de 1961, encontrándose emplazado en el aeropuerto de Santiago de Cuba, recibió una misión de patrullaje y a su regreso el avión desapareció en circunstancias desconocidas. Se han expuesto como posibles causas, un fallo técnico del aparato o que fuera derribado por un cohete disparado desde la base naval yanqui. Comoquiera que haya sido, su cadáver no pudo ser recuperado y su nombre se inscribe en la gloriosa relación de héroes de la patria.

Como jefe de distrito también me correspondía contribuir con la estabilidad política del territorio, salvaguardar las relaciones entre los representantes de las principales agrupaciones revolucionarias y los vínculos de estos con las autoridades civiles y militares. En el imprescindible empeño de aglutinar todas esas fuerzas, quiero destacar la labor emprendida por el fallecido camarada Mario Herrero, coordinador del M-26-7, quien, desde el mismo momento de su designación poco después de que el anterior representante del movimiento se prestara al sucio juego político del traidor Hubert Matos, protagonizó un reconocido papel en la integración de las fuerzas revolucionarias.

Conocí a Mario Herrero y en el quehacer diario tuve amplias oportunidades de relacionarme con él y compartir su afable carácter. Recuerdo un día en que regresábamos juntos de una reunión en La Habana. Viajábamos en el Oldsmobile que habitualmente yo empleaba para moverme y, en el informal ambiente que disfrutábamos a consecuencia del largo y aburrido camino, le comenté que estaba aprovechando los continuos recorridos aéreos que me imponía la inspección anual para aprender a pilotar el Cessna. En ese instante nos desplazábamos a gran velocidad por la conocida recta Ciego de Ávila-Florida, de la Carretera Central, por lo que a Mario se le ocurrió decirme: “¿Para qué, Pedro? Si para volar en este automóvil solo tienes que ponerle dos tablas de planchar”.

Como jefe de la policía se desempeñaba el comandante Arsenio García, quien en 1956 había formado parte de los ochenta y dos expedicionarios del Granma. A pesar de no conocernos con anterioridad logramos realizar un trabajo coordinado. A los pocos meses se presentó el capitán Jorge Enrique Mendoza y nos pidió que firmáramos un documento para solicitar a Carlos Hernández como jefe de la policía. Me negué a firmarlo, pero de todas formas se materializó el cambio. Finalmente, la vida me dio la razón. El comandante Carlos Hernández creó tantas dificultades que hubo que sustituirlo.

En ese mismo espacio conocí también a Arlés Flores, comisionado del Directorio Revolucionario en Camagüey; a Felipe Torres, del Partido Socialista Popular; y, particularmente, a Raúl García Peláez, destacado combatiente del Movimiento 26 de Julio en esta provincia, que a lo largo de los años llegó a convertirse en un veterano dirigente de la Revolución. Con él coincidí frecuentemente en el ejercicio de nuestras responsabilidades.

Con Raúl García Peláez, al margen de la magnífica y amistosa relación que mantuvimos desde que nos conocimos en Camagüey hasta su deceso, no me unía ningún vínculo familiar. Sin embargo, la exacta coincidencia de nuestros apellidos, además de hacer pensar a algunos que éramos hermanos, sirvió para que, en determinado momento, otros no tan bien intencionados me acusaran en voz baja, cuando era jefe de distrito, de otorgarle puestos ventajosos por pertenecer a mi familia. No obstante, la insana especulación lanzada en tan agitadas circunstancias no trascendió, en virtud de que los jefes de la Revolución conocían que yo no tenía hermanos.

A la par de esas impostergables ocupaciones y contando con la motivación de la mayoría de los compañeros, comenzamos a fomentar una granja agropecuaria en una parte del extenso terreno que ocupaba el antiguo campo de tiro del distrito, con el propósito de contribuir en alguna medida a la alimentación del personal. La iniciativa, que pienso me vino un poco de la tradición asturiana de producir en el entorno de la vivienda la mayor parte de los recursos que se consumían en la casa, tuvo buena acogida por parte del colectivo en una época donde todavía no se hablaba de autoconsumo ni de agricultura urbana.

Para materializar la idea seleccionamos un amplio espacio de terreno a la retaguardia de la línea de fuego, que abarcaba aproximadamente un tercio del área total del campo de tiro. Era la mejor tierra y estaba bañada por un pequeño arroyo. El modesto programa requirió la ejecución de pequeñas obras de acondicionamiento: colocamos gallineros, construimos jaulas, cochiqueras y un pequeño estanque con fines de regadío, en el que poco después soltamos algunas truchas que nos fueron donadas.

Concentramos en la granja, gallinas ponedoras, patos, ovejas y cerdos. En el espacio que quedó desocupado plantamos un mangal que en poco tiempo dejó ver sus dulces frutos. Tanto empeño pusimos en aquel productivo propósito que enseguida comenzaron a disfrutarse los resultados. En la práctica yo dirigía la granja, pero todo el control corría a cargo del capitán Otto Muster, que se desempeñaba como financiero del distrito. Él era quien vendía las producciones al Preboste y abastecía de forma ordenada las distintas unidades. A mí no me correspondía tocar ni un centavo, solo tomaba las decisiones y Otto las ejecutaba cabalmente, convencido de que a la postre los temas relacionados con el dinero siempre serían controlados personalmente por mí.

Recuerdo incluso que meses después, en marzo de 1960, cuando se enviaron combatientes del Ejército Rebelde a la Sierra Maestra con el propósito de capturar a Manuel Beatón Martínez, el hombre que el 12 de noviembre había asesinado al comandante del Ejército Rebelde Cristino Naranjo en una posta de Ciudad Libertad, Celia Sánchez Manduley pasó por Camagüey y nos visitó, brindándonos la oportunidad de mostrarle rápidamente los incipientes éxitos de nuestro proyecto. Impresionada por los resultados que conseguíamos en tan corto tiempo, nos pidió que le cediéramos unas cuantas cajas de posturas de gallina para contribuir al abastecimiento de los combatientes que se encontraban en la serranía oriental siguiéndole los pasos al homicida traidor, alzado en la vertiente sur del macizo montañoso.

Con el paso del tiempo la primera generación de peces prosperó y la población acuícola del pequeño espejo de agua creció, circunstancia que, meses después, no encontrándome ya destacado allí, propició que el comandante Pinares tuviera la oportunidad de saborear unas exquisitas truchas que, en su propio y natural estilo jaranero, eran “fruto de un tal Pedro García”. Al cabo de los años el embalse fue ampliado, lo que confirió madurez a nuestra modesta idea. La granja, años después, lamentablemente fue abandonada hasta quedar convertida en un estéril marabuzal.

Como jefe de distrito estaba comprometido con la superación escolar, política y cultural de la tropa. En su mayoría eran rebeldes que contaban con poca preparación, por lo que se me ocurrió buscar maestros para impartirles clases hasta que alcanzaran el nivel elemental. Sin embargo, esa iniciativa me valió la crítica inmediata de un compañero, que me argumentó que los muchachos no estaban listos políticamente para esa primordial tarea. Le aclaré que nuestro propósito con aquel primer paso era elevar el nivel escolar de los hombres, y continuamos con nuestro proyecto.

Así transcurrieron mis primeros meses en Camagüey. Básicamente valieron para continuar a marcha forzada mi formación como cuadro de la Revolución. En la práctica, ningún día era igual a otro. Siempre quedaba algo pendiente y todo era urgente. Súmese a eso que los distintos órganos e instituciones administrativas se encontraban enfrascados en adquirir forma, fundándose o renovándose con cuadros jóvenes. La mayoría referíamos escasa preparación, por lo que era frecuente que se cometieran errores que a la postre eran juzgados con benignidad porque, como norma, predominaban la honestidad y las buenas intenciones. Debo aclarar que nunca se dejó de prestar atención a ningún detalle porque, como dice un viejo refrán, “de buenas intenciones está empedrado el camino del Infierno”.

En conjunto, las responsabilidades militares, administrativas, políticas y sociales sumaban tantas ocupaciones que al finalizar el día nos dábamos cuenta de que la jornada había transcurrido en una constante carrera. Aprendimos a superar la falta de preparación con mayor esfuerzo. Prescindimos del ocio y el descanso renovador y, lo más importante a mi modo de ver, lo hicimos con verdadera satisfacción. A esa altura habíamos asimilado con creces que hacer la Revolución conllevaba redoblar el trabajo.

En ese período nos vimos obligados a enfrentar situaciones complejas en todos los sectores de la sociedad y muy especialmente en el seno del ejército. Frecuentemente nos sorprendíamos depurando la nómina porque aún se destacaban inconformes e indisciplinados matizados dentro de las tropas y, en algunos casos, hasta traidores. Se hacía notable la fluctuación de los hombres en determinados mandos.

Años después, cuando ocupaba el cargo de Sustituto del Ministro de las FAR para la Preparación Combativa, tuve un encuentro casual con el general Carreras, Héroe de la República de Cuba y destacado combatiente de nuestra fuerza aérea revolucionaria, quien el 5 de septiembre de 1957, siendo un joven piloto de la fuerza aérea del dictador Fulgencio Batista, integró la sublevación de pilotos que estaban decididos a arrojar su mortífera carga al mar y se negaron a bombardear a los revolucionarios que se habían levantado en armas contra la dictadura en la ciudad de Cienfuegos; el mismo compañero que luego, en 1961, durante la invasión mercenaria por Playa Girón, en compañía de otros valerosos pilotos revolucionarios puso muy en alto el valor de la joven fuerza aérea revolucionaria cuando defendió en desiguales condiciones el azulísimo cielo de la patria.

Ese día, entre gratas memorias, evocamos los primeros tiempos de la Revolución. Recuerdo que me manifestó que, como parte de un trabajo que estaba realizando, le había comentado a un político lo difícil que le había resultado la labor en la base aérea de Camagüey por las tantas veces que se vio obligado a completar una nómina que poco después yo le descomponía.

Reconozco que me sentí un tanto molesto con aquella apreciación y le pregunté con quién había compartido aquel criterio. Allí mismo localicé al joven oficial y, encontrándonos los tres juntos, le pregunté a Carreras si le había contado al político sobre renegados traidores entre los que le cité a los Verdaguer, dos pilotos de la base aérea que eran hermanos; a Cárdenas, con un importante cargo en la base; y al cabo Palomino, que me había servido de guía desde La Rinconada a Maffo cuando la toma de esa última localidad oriental, y quien en su desempeño posterior como jefe de guarnición de la base aérea resultó ser un charlatán, incluso, durante algún tiempo, se hizo pasar por Comandante; o de otros hombres de su base, que luego de participar de alguna forma en la lucha revolucionaria se convirtieron en traidores a la misma causa que defendieron.

Es cierto que en la fuerza aérea concurrían excelentes pilotos revolucionarios como el propio Carreras o el capitán Acosta, pero también es cierto que nos vimos obligados a descartar a muchos hombres por malas conductas, desobediencias y deserciones. Nunca se separó a un hombre de nuestras filas por mero capricho o intrigas. Cuando se llegaba a una medida de esa envergadura, sobraban los argumentos que la justificaban.

La inmadurez de algunos, la falta de preparación de muchos y el celo por el cumplimiento del deber también provocaron incidentes entre los militares, situaciones que después de esclarecidas, por absurdas, resultaron hasta cómicas. Recuerdo, por ejemplo, el tiroteo a la fábrica de refrescos y el asalto perpetrado al cuartel de Jatibonico.

Una tarde Suárez (La Vieja), muy alarmado, se presenta en mi oficina para advertirme que se estaba produciendo un enfrentamiento entre combatientes del Escuadrón Camagüey. Apresuradamente tomamos dos jeeps para salir en esa dirección. Junto a mí se acomodaron Suárez y otro compañero, mientras el otro vehículo fue abordado por algunos infantes y policías militares.

A toda prisa nos encaminamos hacia el escuadrón y, ya próximos, nos dimos cuenta de que los disparos iban dirigidos contra la fábrica de refrescos que quedaba al otro lado de la Carretera Central, exactamente frente al nuevo campamento. Avanzamos un poco más para detener los vehículos y bajarnos lo más cerca posible con el propósito de apreciar mejor la situación. Ajenos a lo que acontecía, nos habíamos convertido en un perfecto blanco para los tiradores y, por suerte para nuestro grupo, nos percatamos a tiempo de que en el escuadrón estaban emplazando una ametralladora 30 que apuntaba en nuestra dirección. A la sazón, Suárez, actuando con suma celeridad, de un violento empujón me tumbó contra la cuneta, a la vez que se cubrió precipitadamente de los inminentes disparos, mientras a viva voz trataba de identificarse con Carcí para que no dispararan sobre nosotros.

Cuando por fin fue apaciguado el disturbio, comenzamos a indagar sobre lo sucedido en aquel campamento. Se llegó rápidamente a la conclusión de que no había sido más que una lamentable confusión. Carcí había ocupado la jefatura del escuadrón ese mismo día, por lo que aún no controlaba totalmente la situación; y los hombres, por su parte, argumentaban que habían sido agredidos desde la fábrica de refrescos. Lo cierto fue que en medio de la precipitación y el momentáneo desorden comenzaron a tirarle indiscriminadamente a todo lo que se acercaba, quedando a punto de provocar un gran desastre. Incluso, nosotros mismos habíamos corrido inminente riesgo de ser atacados.

Otro tanto ocurrió en el cuartel de Jatibonico, hecho del que fui testigo circunstancial. Venía camino a La Habana y, al pasar por esa localidad, me enteré de que se acababa de perpetrar un asalto al campamento militar. Se habían intercambiado algunos disparos entre los militares acuartelados y unos sorpresivos atacantes.

Aquel incidente me tomó totalmente desprevenido porque teóricamente los órganos de investigación existentes no habían adelantado información sobre los planes del hipotético enemigo. Luego, cuando se esclarecieron los hechos, se puso de manifiesto la falta de experiencia y comunicación latente en la mayoría de los nuevos aparatos investigativos y de inteligencia, así como del propio mando del cuartel. La mayor parte de los asaltantes eran combatientes que cumplían su misión infiltrados en organizaciones contrarrevolucionarias.

Similares situaciones se nos presentaban en el seno de las organizaciones civiles y empresariales, en las que generalmente conocíamos con lujo de detalles la incesante actividad que desplegaba el enemigo. Si bien es cierto que habitualmente no se producían acciones violentas, la actividad subversiva, el sabotaje económico y la conspiración política hacían acto de presencia cotidiana en distintas esferas de la sociedad y la economía local.

Estábamos al tanto por ejemplo de que Jaime Vega, Claudio González y César Celema, jefes de las zonas de desarrollo agrario de la provincia, de forma velada, conspiraban contra la Revolución, debilitando u obviando el papel que les correspondía jugar en el ordenamiento político-administrativo de su jurisdicción. Todo tenía el claro propósito de retrasar la materialización de la Reforma Agraria y el traslado de la administración de la tierra a las distintas estructuras revolucionarias que a tal efecto se iban fundando. En el justo momento en que la información en nuestro poder nos indujo a desconfiar con fuerza de los tres funcionarios, personalmente se lo comuniqué al entonces capitán Jorge Enrique Mendoza, quien fungía como delegado del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en Camagüey.

Jorge Enrique Mendoza era oriundo de este territorio, en el que se integró de forma clandestina a las luchas revolucionarias hasta julio de 1958 cuando se incorporó al equipo de combatientes rebeldes que día a día sacaron al aire desde la Sierra Maestra la imprescindible radio guerrillera. El 17 de mayo de 1959, Eddy Martin y él fueron las voces que dieron a conocer al pueblo cubano la Primera Ley de Reforma Agraria, en histórica transmisión de Radio Rebelde desde La Plata.

Recuerdo que su primera reacción a mis planteamientos fue de incredulidad. Se negó a reconocer que aquellos individuos, que al parecer meses atrás habían servido desinteresadamente a la Revolución, la estuvieran socavando traicioneramente. Esa sensible actitud nos obligó a echar mano a todos los argumentos que poseíamos para convencerlo, a la vez que, previendo que como máximo representante territorial del organismo revolucionario corriera algún riesgo, le designamos un miembro de la policía militar con el objetivo de que lo protegiera. Sin embargo, estoy seguro de que a pesar de mi esfuerzo, en aquel preciso instante, no quedó convencido de la traición de Claudio González porque semanas después de nuestra conversación ese individuo, aprovechando una estancia en La Habana, lo sorprendió abandonando el hotel en que se hospedaban para asilarse en una embajada, desde donde salió definitivamente del país para volver, según se dice, como mercenario durante la invasión por Playa Girón.

En este período debimos enfrentar con decisión los suspicaces métodos aplicados por agropecuarios e industriales resentidos que nos crearon muchos contratiempos. Se hizo necesario vencer la negativa de algunos administradores de centrales azucareros a iniciar la molienda en 1959, detener el creciente e intencional sacrificio de vacas preñadas, impedir el incremento desmedido de las exportaciones de toros y, detrás de cada medida, replicar los crecientes reclamos del cónsul de Estados Unidos, que cada vez que interpretaba afectados los intereses de sus coterráneos se presentaba en el distrito con la misma letanía. Aunque reconozco que, al menos conmigo, siempre mantuvo una conducta ética acorde a su condición.

Un día, al presentarse, me encontró en la antesala de la oficina distraído mirando muñequitos norteamericanos en un televisor que teníamos allí instalado y, sarcásticamente, me apuntilló: “¿Y a Fidel no le molesta eso?”. Yo, tomándolo por una jarana inoportuna, solo le contesté: “No, él no se mete en eso”.

Afrontar tan disímiles problemas demandó nuestra mayor creatividad. En ocasiones los inconvenientes se originaban por inadecuadas actuaciones, incluso en el seno de las propias organizaciones revolucionarias; pero en otras era imprescindible echar mano a una inagotable fuente de paciencia para no reaccionar con la rigurosidad que merecía la evidente intencionalidad de los actos.

Recuerdo específicamente la obstinada oposición a poner en marcha las maquinarias del ingenio que presentó un yanqui, que ahora no puedo asegurar si era el administrador o el dueño del central Macareño, hoy Haití. Su postura nos forzó a presentarnos en el lugar, donde intentamos hacerlo cambiar de parecer hasta agotar infructuosamente todos nuestros argumentos. A partir de eso, en franco desafío a su actitud y con la decidida colaboración de los obreros, echamos a andar la compleja industria.

Con frecuencia acudíamos a Cejas, el abogado del distrito, un verdadero profesional de oficio y ejercicio que en más de una ocasión encontraría la mejor solución para la dificultad que traíamos entre manos. Por ejemplo, cuando comenzó el desmedido sacrificio de vacas preñadas, planteó la aplicación inmediata de la legislación vigente desde el gobierno de Ramón Grau San Martín, que establecía la presentación de un certificado de vientre vacío emitido por los veterinarios para poder sacrificar una vaca.

Era muy hábil en materia jurídica y, entre tantos asuntos que tratamos, nunca se me olvidó su intervención en el caso de una viejita que se acercó al distrito quejándose del casero que pretendía desahuciarla de su humilde cuarto por impago del lacerante alquiler. La Ley de Reforma Urbana aún no había sido promulgada, por lo que al casateniente lo asistía la jurisprudencia. A Cejas se le ocurrió mudar a la anciana para el cuarto de al lado, que era ocupado por otra señora de avanzada edad y esta pasó a ocupar el lugar de la primera. Así, acomodadas, cuando llegó la orden de desahucio, la reclamación no se correspondía con la identidad de la ocupante de la habitación, con lo que perdió todo efecto inmediato. Se ganó el tiempo suficiente para que la nueva ley revolucionaria, con su benefactora llegada, protegiera definitivamente a aquellas personas, por tanto tiempo, desamparadas.

Cejas incluso tuvo que intervenir a mi favor. En 1957, cuando andaba por Manzanillo, tuve una pelea callejera con unos marineros que me valió para dormir una noche en el calabozo del escuadrón de esa localidad y ser trasladado al Vivac de Santiago de Cuba, donde permanecí recluido más de dos semanas antes de ser liberado gracias a la intervención de algunas influencias. Al parecer, el incidente quedó archivado y, como dice el dicho, “la justicia en ocasiones tarda pero siempre llega”. Fui citado a comparecer ante el tribunal de Santiago de Cuba para ser juzgado por aquel acto. Como es de suponer, consulté el problema con Cejas y asumió mi defensa. De inmediato notificó al juez a cargo que si los marineros se presentaban a juicio nosotros no tendríamos objeciones para comparecer, por supuesto, no sin antes poner en conocimiento del magistrado las funciones que yo desempeñaba en ese momento.

Estábamos conscientes de que los acontecimientos que día a día conocíamos y enfrentábamos no eran aislados. En el fondo eran promovidos por la más recalcitrante burguesía criolla, dentro de la que sus destacados miembros radicados en Camagüey no se quedaban a la zaga en cuanto a ejercer oposición contra la pujante revolución popular. Sin embargo, cuando se inició una intensa escalada de agresiones en la que particularmente se destacó la quema de campos de caña con artefactos incendiarios dejados caer desde avionetas en vuelo sobre los cañaverales, quedó al descubierto que no actuaban solos, sino que también existían intereses foráneos contra la Revolución.

Los criminales actos, que perseguían impedir el pleno desarrollo de la zafra azucarera, se convirtieron casi en una rutina. Para que el lector tenga una idea de la magnitud de esos sabotajes, recuerdo una ocasión en que solo en un día una avioneta incendió aproximadamente un millón y medio de arrobas de caña pertenecientes a los centrales Violeta, Florida, Céspedes y Estrella.

La intensificación de la actividad enemiga, además de elevar el nivel de enfrentamiento, demandaba la constante participación de nuestros militares en la reducción de los daños, evitando que los incendios se propagasen, protegiendo a la población colindante y tratando de detectar y capturar a los protagonistas y colaboradores de tales hechos.

Como es lógico, entre la población también se producían altercados, aunque la mayor parte estaba desvinculada de motivaciones políticas y, en realidad, eran propiciados por el sentido ciudadano que comenzaba a nacer en el pueblo. Así, nos vimos obligados a mediar en una huelga que en demanda de tierras protagonizaron algunos campesinos radicados por la zona este de Nuevitas. Con la valiosa mediación de Facundo Martínez Vaillant, prestigioso líder agrario local desde la época de Amancio Rodríguez, conocimos del reclamo de los amotinados y el incidente encontró feliz e inmediata solución toda vez que la Revolución les entregó las tierras pretendidas.

Facundo Martínez, a la par de su trabajo, llegó a desarrollar una gran relación personal conmigo. Era raro el día en que aquel negro serio, de andar pausado, no pasara por mi oficina interesado en resolver algún problema de los tantos que traía encerrados en el pequeño maletín que, a modo de oficina ambulante, lo acompañaba a todos lados.

También recuerdo lo sucedido con el Gallo de Morón, homónimo símbolo de la localidad española, enclavado en la norteña urbe criolla, que fuera derrumbado intencionalmente en dos ocasiones sucesivas: primero, el 6 de febrero en horas de la madrugada, cuando alborotados vecinos del lugar, liderados por un primer teniente de apellido Figueredo, perteneciente al Escuadrón de Morón, lo arrancaron de su emplazamiento y lo colocaron en la vía pública. Exactamente seis días después, los lugareños de Pina nuevamente derribaron el dorado monumento, esta vez destruyéndolo totalmente, acción que por repetida provocó caos y algarabía entre la población local. En el primer atentado contra el monumento habíamos restablecido el orden fácilmente reponiendo el gallo en su pedestal, pero durante el segundo ataque el destrozo realizado por los agresores fue definitivo, a tal punto que impidió la restitución del símbolo local.

En virtud de los hechos, el Comandante en Jefe me ordenó conversar con las fuerzas vivas del lugar divididas en bandos a causa de viejas rencillas políticas. Por un lado, defendían el gallo con vehemencia y, por otro, pretendían conjurarlo argumentando que lo había colocado un político local de anteriores gobiernos nombrado Pardo Jiménez. En medio del alborotado encuentro, la voz de uno de los presentes sentenció sabiamente el sentir popular objetando: “El estadio también se construyó en el mandato de Pardo Jiménez y no vamos a demolerlo”. Así quedó zanjada la peliaguda discusión sobre la supervivencia del monumento, pero no teníamos gallo para reponer.

Como salida coyuntural al problema propuse colocar en su lugar una efigie del Mayor General Ignacio Agramonte, el más reconocido prócer local y héroe de nuestras guerras de independencia; pero Celia Sánchez razonablemente planteó que con eso solo mutilaríamos profundas tradiciones locales que era nuestro deber proteger. A partir de aquel momento, el espacio reservado al Gallo de Morón quedó ocupado transitoriamente por una luminosa bola del mundo, hasta que veintidós años después, el 2 de mayo de 1982, una nueva escultura del representativo gallo, salido de las manos de renombrados artistas cubanos, regresó definitivamente a la pequeña plaza.

De cualquier forma, ninguno de los esfuerzos desplegados por los enemigos del pueblo, ya fueran nacionales o extranjeros, pudo impedir que la Revolución llegara tan victoriosa a Camagüey como al resto del país y que cada día se dieran lugar, en la tierra de El Mayor, nuevas conquistas y pruebas de emancipación.

Se comprenderá que con tantas preocupaciones dispuse de muy poco tiempo para dar el mejor curso a mi vida íntima. Mi relación con Nieves, aun cuando se remontaba a algunos meses atrás, la había podido cultivar muy poco. Primero tuve que partir rumbo a Pinar del Río y, poco después, me encontraba destinado en Camagüey. A esta altura, ambos estábamos convencidos de que las obligaciones con la Revolución exigirían por siempre la mayor parte de mi tiempo, por lo que convinimos casarnos cuanto antes.

El 13 de febrero de 1960, en una sencilla ceremonia, sellamos nuestro matrimonio que, obedeciendo a la imposibilidad de alejarme momentáneamente de mi jurisdicción, completamos con una todavía más sencilla luna de miel en un motel ubicado a un costado de la Carretera Central, en el cruce de Gaspar, a unos ochenta kilómetros aproximadamente al oeste de la ciudad de Camagüey, exactamente en una comarca denominada El Centro porque marca la equidistancia de los límites longitudinales de nuestra Isla. Todavía hoy se mantiene funcionando una parte de aquella modesta instalación.

Después de casados, mi esposa y mi querida madre se mudaron a vivir conmigo. Inicialmente, alquilamos una pequeña casa localizada en Monteagudo y Carretera Central, en la misma calle por la que se accedía al distrito. Con posterioridad, pudimos mudarnos para una nueva vivienda construida por el Plan Pastorita, en la carretera que va de la ciudad de Camagüey al aeropuerto de esa localidad, de la que fui beneficiario en virtud de un contrato que había suscrito cuando residía en La Habana con el objetivo de adquirir una residencia de ese beneficioso programa en el Reparto Bahía.

Por esa misma fecha, Yiyo Reyes, amigo de antaño y actual administrador de mi rastra, me propuso con insistencia comprar un segundo equipo ofreciendo como garantía de pago el que ya poseía. Como en ese entonces aún no tenía definido mi futuro, accedí. De la noche a la mañana me convertí en propietario de dos cuñas con sus correspondientes rastras.

Sin lugar a duda, mi vida había cambiado notablemente. Seguía disponiendo de poco tiempo, pero ahora tenía una reconfortante familia y un hogar propio, en donde el poco descanso que disfrutaba cotidianamente era más agradable. Contaba con un refugio en medio del largo combate que había elegido librar. A ratos, recordaba que desde que llegué a Camagüey hasta que alquilé la primera casita, cada noche que pasé en esta ciudad dormí en una cama abatible disimulada en un mueble de mi oficina.