4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

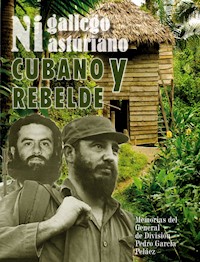

Testimonio de una intensa vida. Con solo tres años de edad emigró a España, a los ocho años, durante la Guerra Civil Española, presenció los bombardeos a Oviedo, las graves heridas físicas sufridas por su madre y la destrucción de su hogar. A los veinte, abandonó España para cruzar, de forma clandestina, la frontera de Portugal; destino: Cuba. Golpe del 10 de marzo, alzamiento en la Sierra Maestra, Columna no. 1 comandada por Fidel Castro. Primero de enero de 1959, miembro de la escolta personal del Comandante en Jefe. Una historia apasionante.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

M

Página legal

Diseño: Eugenio Sagués Díaz

Diseño de cubierta: Vilma Rubiera

Maquetación digital: JCV

® Pedro García Peláez, 2020

® Sobre la presente edición: Editorial Capitán San Luis, 2020ISBN: 9789592115712

Editorial Capitán San Luis.

Calle 38 No. 4717 entre 40 y 47, Reparto Kholy, Playa.

La Habana, Cuba.

www.capitansanluis.cu

https://www.facebook.com/editorialcapitansanluis Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

“y les quiero decir simplemente que si volviéramos a

vivir otra vez el Moncada y el Granma,

yo estaría muy satisfecho, muy orgulloso

y muy tranquilo de poder conocerlos a ustedes

y poder contar con ustedes.”

Fidel Castro Ruz

A los máximos destinatarios de este empeño:

mis hijos, mis nietos y la juventud continuadora

de la hermosa obra revolucionaria.

Agradecimientos

En primer lugar, quiero patentizar la inestimable contribución aportada a la realización de esta obra por el compañero Rafael Díaz Izquierdo, cercano colaborador en el desempeño de mis actuales responsabilidades.

Asimismo, ha sido loable el apoyo recibido y la comprensión mostrada por el colectivo de la Casa Editorial Capitán San Luis, en especial de su director, Juan Carlos Rodríguez, y de la compañera Laura Álvarez Cruz, quienes con manifiesta profesionalidad hicieron posible la publicación de este primer volumen.

A todos los colaboradores que de alguna forma aportaron su “granito de arena” en la materialización de estas memorias.

Prólogo

La historia muestra facetas desconocidas. A veces quiénes la vivieron, por humildad o por no creer en su propia validez, no la trasmiten a los más jóvenes. Al fin mi antiguo jefe, el general de división Pedro García Peláez, se decidió a brindarnos sus interesantes experiencias.

El libro “se va solo”. Si nos vemos en la necesidad de interrumpir su lectura lo hacemos a regañadientes, buscando la forma de recomenzar de nuevo. Lo mejor es que mantiene un ritmo permanente a través de las facetas desconocidas de una vida que impacta al lector. Acompañar a un niño abandonado y hambriento en medio de la Guerra Civil Española es apasionante y conmovedor, más porque logra comunicar estas duras jornadas de desolación y tristeza que van forjando el futuro carácter de una persona.

Conocí a Pedro en la Sierra Maestra. Coincidimos en varias acciones combativas, pocas veces conversamos, tal vez influyó la diferencia de edad.

El primer encuentro cercano fue en 1961 en el Curso Básico de Oficiales en Matanzas, de 6 meses de duración. Allí fungí como sargento mayor alumno; Pedro era el jefe de campaña. Algunos me miraban con pena pues el anterior sargento solo duró un mes: el cargo no lo apetecía nadie. Durante cinco meses lo cumplí a cabalidad y reconozco que aprendí a su lado. Al pasar los años volví a ser su subordinado, o sea, fui nombrado Jefe de Estado Mayor en una división de infantería. Resultó una buena escuela. Siempre fue un jefe exigente, organizado y duro; en la práctica se consolidó nuestra amista. Creo que nos unió el hecho de ser hijos de asturianos.

Recuerdo que durante años le reclamé, que me permitiese dirigir una maniobra de batallón de infantería con tiro, y su respuesta fue siempre: “Usted domine su cargo, ya tendrá tiempo suficiente para dirigir maniobras. Su función es garantizar el mando en mi ausencia”.

Tenía toda la razón. Al final participé en una maniobra dirigida por el mando superior y a los tres días me derrumbé por la falta de sueño; Pedro continuó sin que le hiciera mella el cansancio. Persona austera: una barra de pan, una lata de sardina y cebolla le bastaban para una jornada de veinticuatro horas.

En las FAR siempre han existido personajes a los que les rodea una aureola de fábulas y cuentos, a veces algo malévolos. Mongo Valle, Pedro, Polanco y el que escribe somos, por nuestras características, blancos de esas historias, algunas reales, otras hijas de la fantasía. En el caso de Pedro siempre se centraban en la exigencia en el mando, en el supuesto áspero carácter y en el empleo que hacía de adagios y aforismos de pura cepa española. Confieso que quien llega a conocerlo recibe la agradable sorpresa de encontrarse a un hombre cabal y sincero, sin dobleces. La historia que él nos narra, contiene varios mensajes para los jóvenes, en especial la voluntad de subsistir y triunfar en la vida, y el amor al trabajo.

Si algo le puedo recriminar, es que ha pecado de escueto; historias hay para decenas de páginas más. A veces nos narra momentos que pudo haber ampliado más, confieso que como lector quedo con deseos de profundizar en esos detalles. Albergo la esperanza de que sea su objetivo dejar abierta la oportunidad para una segunda parte, material no le ha de faltar.

Escribir su primer libro a los ochenta y un años de edad es de un mérito excepcional, por la coherencia y sinceridad logradas. Aquí sí vale decir que “segundas partes sí serán mejores”.

General de brigada

Enrique Acevedo

PRIMERA PARTE De 1928 A 1949

Orígenes

Mis padres formaron parte del contingente de españoles que en el primer tercio del siglo xx abandonaron su patria aspirando a hacer fortuna en ultramar. En ese período el éxodo llegó a ser tan masivo que en Asturias, por ejemplo, alcanzaron a registrarse más naturales con residencia en el extranjero que en su propia tierra.

Para los hombres, una de las principales causas de la partida lo constituía el servicio militar obligatorio. En Asturias, particularmente en los años transcurridos entre 1915 y 1925, el 40% de los jóvenes huyeron para no cumplirlo.

Hasta 1912, según la ley, los españoles podían evadir el alistamiento mediante el pago de una cuota de 6 000 reales; pero en una sociedad en la que diez reales constituían el sustento diario de un trabajador, amasar esa fortuna era una quimera imposible para los pobres a los que solo les quedaban dos caminos de igual crudeza: partir a la guerra o emigrar.

Mi padre viajó a Cuba desde Riviella, su aldea natal, entre 1920 y 1925. Su objetivo era evitar un reclutamiento que podía enrolarlo siete largos años en el ejército, involucrándolo a la fuerza en una extensa guerra que desde finales de la década anterior enfrentaba Madrid contra las colonias del norte de África.

De una guerra en otra, la decadente metrópoli española, a la vez que defendía sus ultramarinas posesiones coloniales, se involucraba en la primera fase de la industrialización, proceso que en el campo tuvo un impacto muy negativo, pues dejó a la agricultura temporalmente incapacitada para ofrecer trabajo y estabilidad a la creciente población rural.

Por su parte, mi madre, mujer independiente y emprendedora, oriunda de Miyares, un caserío rural del Ayuntamiento de Infiesto, en la región central de Asturias, se vio obligada a desplazarse a la ciudad, donde tampoco halló su espacio. Así es como con veintiún años de edad decidió emigrar a Cuba en busca de oportunidades. Su entrada a la Isla se registró en 1920.

Ambos jóvenes se establecieron por separado en Cienfuegos, localidad marinera de la costa sur del archipiélago cubano, que venía ganando notoriedad desde la segunda mitad del siglo xix, gracias a la pujanza de su floreciente industria azucarera y al puerto marítimo que aloja en la bahía de Jagua. Este, por sus magníficas condiciones navales y geográficas, resultaba de especial interés para el comercio y el transporte, siendo así que junto a La Habana y a Santiago de Cuba se había convertido en uno de los destinos obligados de las navieras que hacían viajes desde el Mediterráneo. Esa hermosa ciudad, perteneciente a la antigua provincia de Las Villas, se ubica hacia el centro de la isla grande, aproximadamente a unos 244 kilómetros de La Habana, la capital de Cuba.

Un hermano de papá, don Ramón García Rodríguez, llegó con posterioridad a Cuba, y se radicó como bracero entre Júcaro y Palo Alto, en la costa sur, aproximadamente a unos 170 kilómetros al este de la ciudad de Cienfuegos.

Mamá, a su vez, contaba con dos hermanas residentes en Cuba, Soledad y Lolita. Soledad ahora cobra alguna importancia en mi memoria porque fue la madrina de mi primogénita. Ella tuvo dos hijos, recuerdo que uno falleció siendo joven aún, y el otro abandonó el país después de participar en el rechazo a la invasión mercenaria a Cuba por Playa Girón, acontecimiento histórico de gran relevancia al que me referiré en otro momento. A Lolita, le perdí el rastro después de una visita que le hice en su residencia en la playa El Morrillo, al occidente de la Isla, en los primeros años de la década del sesenta.

Es por puro azar que dos jóvenes emigrantes españoles, don Ángel García Rodríguez y doña María de la Consolación Peláez Camino, algún tiempo después de abandonar la península ibérica e instalarse en Cuba, coinciden, se conocen y deciden unir sus destinos.

El matrimonio se concretó en un humilde hogar asentado en las calles San Luis y Dorticós, en la ciudad de Cienfuegos, y se mantuvo conforme al patriarcado predominante en la época. Mi padre era el sostén familiar, empleado como estibador en los almacenes de Castaño, un corredor mayorista de géneros bien representado en la Isla; mi madre, ama de casa, siempre ceñida a la cocina, la limpieza y el lavado de la ropa.

Al principio mi mamá no tuvo más obligaciones que atender a mi padre, hasta que el penúltimo día de marzo de 1928 vi la luz, en medio de la satisfacción que trajo a mi corta familia el alumbramiento de un nuevo ser.

Según me contó mi madre, en mis dos primeros años, aun cuando estuvieron marcados por la austeridad que afectaba a las familias de los obreros, disfrutábamos de una armoniosa existencia que nos proporcionaba felicidad y placer.

No obstante, la vida rápidamente nos reservó una mala pasada. Transcurría mi tercer año de vida cuando mi progenitor lamentablemente muere en un accidente en la Bahía de Jagua. Sobre aquel suceso nunca obtuve mayores referencias e incluso años después no conseguí ningún éxito cuando traté de localizar el lugar donde descansaban los restos de mi padre.

Doña Consuelo, ama de casa, viuda, extranjera y con un hijo pequeño a su amparo, se quedó sin más patrimonio para subsistir que sus propias manos. Se sorprendió alojada en un país que se sumergía precipitadamente en una profunda crisis económica, en una sociedad convulsionada por los excesos y abusos del gobierno de turno, el del dictador Gerardo Machado.

El inestable ambiente político deterioraba por día la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad: los obreros, los campesinos y los desamparados; y daba lugar a un proceso antagónico e irreversible que alcanzó su clímax tres años después, con la Revolución del 1933.

En esas circunstancias, cuando el desempleo, la escasez y la pobreza pululaban por las calles, no es difícil imaginar la despiadada realidad que comenzó a afrontar mi madre, quien no encontró otra alternativa que no fuera la de emprender el retorno a Asturias.

La partida

El viaje estaba decidido. Fue el primero que personalmente consumaría de una serie que, en el transcurso de mi vida, me vería obligado a realizar por disímiles razones.

A mediados de1930, todo estaba dispuesto. Teníamos plaza en el Marqués de Comilla, vapor de la Compañía Trasatlántica Española que cubría la ruta Mediterráneo-La Habana-Nueva York; buque notorio de la época que, junto a su gemelo el Magallanes, todavía hoy es bien recordado por el inigualable servicio que prestó a la emigración española hacia América, desde su primera travesía marítima en octubre de 1928.

Mi corta edad me impidió retener recuerdos de esos días y solo refiero el testimonio que durante su vida me legó mi madre, más los pocos detalles que años después, al ser publicados en distintos artículos de prensa, me pusieron al corriente de algunos pormenores que caracterizaban la vida a bordo de aquel popular vapor.

La travesía demoraba no menos de veinte días. En el barco se alojaban alrededor de 240 pasajeros en clases, y más de 700 en literas ubicadas en sollados y entrepuentes. Estas últimas, por ser las más económicas, eran abarrotadas por emigrantes. Sin embargo, en su ruta hacia la península los navíos iban menos concurridos y la vida a bordo carecía de atractivos, pues el retorno solo se emprendía, deportado, obligado por alguna desgracia personal o derrotado por las circunstancias.

Específicamente en nuestro viaje ocurrió un suceso singular: el trasatlántico al mando de Pedro Miranda Suárez, capitán con larga experiencia en la navegación trasatlántica, encalló en los Bancos de Terranova, incidente poco frecuente y sin consecuencias, que lamentablemente no quedó registrado en la historia del barco, lo que me ha impedido conocer la fecha exacta de nuestra partida. En fin, nunca conocí con exactitud las condiciones en que realicé el primer viaje de mi vida, que para mi madre representaba el regreso a la patria abandonada y, para mí, la partida de mi desconocida patria.

El umbral

Al llegar a Asturias encaminamos nuestros pasos al encuentro de mis abuelos paternos, don Manuel García y doña María Rodríguez, con residencia en un caserío rural conocido como Riviella, en la aldea de Sanzadornin, perteneciente a la Parroquia de Villa, Consejo de Illas, en la Comarca de Avilés. Ambos abuelos nos eran desconocidos a mi madre y a mí, por lo que no sabíamos qué nos depararía el futuro.

El abuelo era un hombre delgado y espigado; tenía un bigote blanco de alargadas y tersas puntas que se atusaba constantemente, con el que adquiría un porte semejante al de un general ruso del siglo xix, y, aunque era un hombre muy serio, desgranaba algún chiste de vez en cuando. Él también había estado en Cuba, en la última década del 1800, cuando se radicó en Pinar del Río, en donde incluso llegó a engendrar una familia que luego conocí.

La abuela era gruesa y más bajita que el abuelo; siempre adornaba su cabeza con un pañuelo a la usanza asturiana y vestía una falda hasta los tobillos, de forma que creo que nunca llegué a verle las piernas. Se ocupaba de la casa y lo que más hacía era cocinar, echarle la comida a las gallinas y a los cerdos, en fin, cumplía tareas hogareñas propias de las mujeres.

Con ellos convivían además dos de mis tíos, Fermín y Manolo, hombres fuertes y de mucho trabajo, que junto al abuelo hacían un trío de rústicos labradores dedicados a la agricultura y a la ganadería con fines domésticos y como medio de subsistencia. También vivía en la casa Josefa, una moza que ayudaba a la abuela en los quehaceres familiares, se ocupaba de llevar los productos al mercado de Avilés y trabajaba algo en el campo.

Aunque fuimos muy bien recibidos, mamá pronto se mudó para la ciudad de Oviedo, capital del Principado, donde se empleó como cocinera en la mansión de los Balsera, una familia pudiente que residía en la calle Uría, y me dejó al amparo de los abuelos.

El villorrio donde vivía estaba localizado a un escaso kilómetro de la aldea. En él solo estaban asentadas dos viviendas que dominaban un espacioso prado ondulado que se extendía hasta la falda de la sierra.

En sus faldas, las primeras colinas estaban ocupadas por pinares y, más arriba, hacia la cima, exponían una corona alfombrada por hierba y salpicada abundantemente por arbustos y malezas que, junto a la hierba, conformaban el yestru con que se mullía el ganado en la cuadra. Entre los arbustos se destacaba la rebolla, que, a pesar de su mediocre calidad, se cortaba en trocitos y se mezclaba con vianda para prepararles comida a los caballos.

Cerca corría un río sombreado profusamente por omeros y otras especies de árboles frondosos que iban delineando dos surcos verdes sobre sus márgenes. En el lugar donde la corriente cruzaba la caleya que iba a nuestra casa se formaba una charca poco profunda que servía de abrevadero al ganado. Unos metros aguas abajo, entre las piedras que se acumulaban desordenadamente fuera del alcance del río, una pocita alimentada por un manantial era la fuente que nos proporcionaba agua fresca y cristalina para beber.

En invierno nevaba abundantemente y el frío llegaba a ser intenso; en cambio, al llegar la primavera todo se animaba y constituía un gran placer disfrutar de la mezcla de colores y aromas que componían los manzanos, perales, ciruelos, higueras, cerezos, castaños, y un sinfín de flores que adornaban el campo desde las ramas que las albergaban. En contraste con el verde pasto que completaba el paisaje, se destacaban por su blancura las florecillas de la manzanilla, que vigorosamente sobresalían de la hierba en busca del cálido sol.

En toda la comarca predominaban los castañales, que años más tarde, durante la guerra y la posguerra, jugaron un importante papel, cuando en época de racionamiento y escasez, su fruto, muy nutritivo y sabroso, se convirtió en alimento indispensable para el asturiano corriente.

Una de las viviendas era la del abuelo —más conocido como el Americano Riviella o tío Manuel—, y la otra la ocupaba un vecino conocido por el Raposo, individuo del que no pude nunca conocer el verdadero nombre, ni saber si el mote se debía al color de su piel, a su astucia o a la joroba que lo distinguía.

La casa de los abuelos reposaba en la parte baja de una pendiente, asentada sobre un pequeño promontorio que había sido cortado a pico para formar un escalón en el terreno. Esta, como todas las viviendas del medio rural asturiano, no solo incluía el edificio que albergaba a la familia, sino que tenía un sentido más amplio: abarcaba las propiedades, los animales y los productos, todos protegidos en un conglomerado de instalaciones donde cada una tenía un fin determinado.

La vivienda poseía dos plantas, era de mampostería blanqueada con cal, con pisos de madera pulida y techo rojo de tejas. Su única entrada formaba un pasillo que conducía a una sala grandísima, que recuerdo como un local frío, con poca vida y escaso mobiliario, que solo adquiría protagonismo los días de fiesta.

A la derecha del pasillo, muy cerca de la entrada quedaba la cocina, parte de la casa en la que más convivíamos. La vida íntima de la familia, fundamentalmente en invierno, se concentraba allí, espacio donde la austeridad absoluta y el orden eran sus signos más visibles.

Según mis recuerdos, el humilde y original mobiliario de esa habitación lo componían: una masera, que consistía en un cajón con tapa y patas, usado comúnmente para conservar el pan, la leche, el queso y otros alimentos similares; un tablero abatible, que instalado en una esquina del cálido recinto hacía de mesa alrededor de la cual nos sentábamos todos con excepción del abuelo, acomodándonos sobre un rústico banco empotrado a todo lo largo de dos de las paredes que cerraban la habitación. Por último, estaba la cocina de hierro que, alimentada con la leña que celosamente le suministrábamos, además de cocernos los alimentos, hacía de estufa en las largas noches invernales.

El abuelo, como patriarca de la familia, disfrutaba exclusivamente de una mesa convencional instalada en otra esquina de la misma habitación, sobre la que permanecían sin variación y a salvo de cualquier intromisión su vino y su botella de tres cepas.

Hacia el fondo de la casa se encontraba un corredor, que a modo de balcón colgaba sobre el escalón que formaba el terreno; en su parte más baja, un espacio servía de refugio al caballo y a dos cerdos que se reemplazaban año tras año y aseguraban la tradicional matanza.

A la planta alta se accedía por una escalera que partía desde la sala y desembocaba en una habitación similar a la del piso inferior. Aledaños a esta se acomodaban dos dormitorios con dos camas cada uno, y en su extremo, donde el inclinado techo cerraba ángulo con las paredes, se conformaba la buhardilla.

Contigua a la casa, al cruzar la caleya, se tropezaba con una edificación típica de la vivienda rural asturiana: la panera. Esta obra consistía en una cámara rectangular construida con madera de castaño y techo de tejas, rodeada exteriormente por un corredor protegido por una balaustrada. La estructura se elevaba del suelo alrededor de dos metros, sustentada en ocho columnas de piedra más anchas en su base que en la parte superior, llamadas pegollos, sobre las que se colocaba una pieza de piedra cuadrada y plana que impedía que los roedores subieran. Con esa misma finalidad, la escalera de piedra por la que se llegaba a esa planta quedaba separada del piso superior, por lo que para acceder a este era necesario salvar con un salto la pequeña distancia que los aislaba, ejercicio que de pequeño me parecía toda una hazaña.

La panera era vital para la casa. Por sus cualidades de temperatura y conservación, en ella se almacenaban las cosechas, y las carnes ahumadas y saladas obtenidas de la matanza, productos que quedaban bien protegidos de los roedores. Compartiendo espacio con las provisiones, este local también sirvió de dormitorio cuando los tíos regresaron de la guerra y la casa resultaba insuficiente para alojarnos a todos.

Al llegar la época de la cosecha, en la balaustrada del corredor se tendían a dorar las verdes ristras de maíz, que se desbordaban elegantemente a ambos lados del pasamano. El espacio por debajo de la panera, limitado por los pegollos y cerrado por un muro de piedras hasta la mitad de su altura, se aprovechaba para guardar transitoriamente los productos, en tanto se escogían o procesaban, para después almacenarlos arriba hasta ser consumidos.

La panera, como la casa, se ubicaba sobre un escalón del terreno, y creaba otro espacio útil por debajo de su piso inferior llamado bodega, donde se estacionaba el xarret del abuelo, se guardaban los aperos de labranza, se colocaba la vianda y, en dependencia de la estación del año o la temperatura que disfrutáramos, ocasionalmente se acomodaba el caballo.

De ese mismo lado de la caleya, a continuación de la panera, se ubicaba un horno de mampostería y tejas donde se cocían unos panes grandes y deliciosos de color oscuro, amasados con harina de trigo, centeno o maíz. A los elaborados con maíz se les conocía por boroña. Usualmente, el pan se horneaba cada quince días y, en alguna de aquellas ocasiones, se solía preparar uno más chico que se rellenaba con chorizo, morcilla, tocino y jamón al que llamaban bollo preñao o boroño preñao, en dependencia de la harina que se empleara.

El techo de ese recinto se prolongaba como si fuera un estacionamiento, haciendo lugar para guardar dos carretones que tenían distintas funciones. El del país o chillón, usado generalmente en las caleyas, era construido completamente de madera, a excepción del suncho metálico de las ruedas, y se reconocía fácilmente por el continuo chirrido que brotaba de su eje al girar. El otro, llamado simplemente carretón, era más fuerte, tenía mecanismo para bascular la carga y se usaba fundamentalmente en las carreteras.

La cuadra se ubicaba en la parte trasera de la vivienda, solo separada de esta por la caleya, que después de hacer una pronunciada curva pasaba bajo el corredor que cerraba la planta baja de la casa, prosiguiendo su trazado sin interrupción frente a la residencia del Raposo y llegaba hasta el río donde abrevaban los animales. Dentro de ella se acomodaban ocho vacas más una burra, y estaba poblada por un gran número de conejos que pululaban entre el ganado, aprovechando las briznas de paja que caían del pesebre para alimentarse. El caballo los acompañaba a veces, y era el animal más privilegiado de la casa por la cantidad de establos de que disfrutaba.

El cobertizo exhibía por el fondo un portón que daba al terreno hacia donde drenaba el orín de los animales cobijados en su interior. En aquella parcela también se ponía a descomponer el yestru mezclado con estiércol después que se retiraba de los corrales, con el fin de producir el cuchu, único material que se empleaba para abonar las fértiles tierras que rodeaban la casa.

El burro, la vaca y el caballo eran la fuerza de trabajo indispensable para la casa. Tradicionalmente las vacas se herraban, aunque con una herradura distinta a la de los caballos, y se amaestraban para realizar las labores de arrastre del carro y el labrado de la tierra, además aportaban la leche y el único fertilizante de que se dispone en el campo, el estiércol. El caballo trasladaba al abuelo, tiraba de el xarret y trabajaba en el campo, fundamentalmente arrastrando la sembradora y la salladora.

Era tan habitual llamar a las vacas por un nombre, que hasta el perro de la casa las reconocía. Las dos que más se enyugaban eran la Rubia y la Jardinera, dos vacas fortísimas; el resto, aunque también trabajaba, como producía más leche, se le protegía con el fin de ordeñarlas.

El perro respondía al nombre de Careto. Era lanudo, de color negro y lucía máscara, botas y la punta del rabo blancos. Dormía fuera de la casa debajo del carretón y cualquier movimiento anormal por la noche lo irritaba. Durante el día, si el abuelo llamaba a una vaca y esta no venía o se ponía morosa, el perro salía a buscarla y la atacaba mordiéndola en la nariz y forzándola a moverse en la dirección adecuada para, de inmediato, colocarse detrás y agitarla mordiéndole los talones. Careto también cooperaba conmigo cuando me tocaba ocuparme del pastoreo de las vacas.

En la casa de estos abuelos es donde mayor tiempo pasé. Se me podía encontrar enyugando palos para jugar o asumiendo faenas sencillas como pastorear ganado, limpiar la cuadra, esparcir hierbas, estiércol y dar de comer a los animales.

Todavía siendo bastante chiquillo, el abuelo, al darse cuenta que empleando el carrito de madera con ruedas que constituía mi principal y único juguete abonaba los manzanos con estiércol, predijo entre convencido y jactancioso: “Pedrito será un futuro hombre de trabajo”.

Pero no todo era color de rosas. Me desenvolvía entre toscos aldeanos carentes de cultura en los que incluso el más cálido abrazo podía constituir un peligro para un niño. Aún recuerdo ásperamente el día que me entretuve jugando mientras pastaba el ganado y las abandonadas vacas terminaron adentrándose en el prau de una vecina que vivía por el caserío del Peñoy. Al recibir las quejas el tío Fermín, como castigo, me dejó por un buen rato en calzoncillos fuera de la panera, calándome en el gélido aire.

Las jornadas más alegres sin lugar a dudas las constituían la recogida del heno y la esfoyeta, que suponían acontecimientos sociales aprovechados por los niños para jugar, por los mozos y las mozas para cortejar, y por todos los participantes para relatar cuentos o cantar.

Durante la recogida del heno todos se aprestaban a reunir la hierba en montones, para luego colocarla en la tenada, en la parte alta de la cuadra, o armar grandes bálagos y varas de hierba cuando esta era insuficiente para albergar tanto pasto. Era raro encontrar una casa donde hubiera bastante espacio para almacenar tanta producción, por lo que se hacía común escuchar: “tengo más yerba que tenada” que, a su vez, en un juego de palabras, formaba un refrán muy utilizado para señalar al que alardeaba de algo que no podía alcanzar. Se decía: “tienes más tenada que yerba”.

La esfoyeta era el momento de esbillar y enristrar las panoyas de maíz, trabajo largo y laborioso donde se daban cita familiares y vecinos para realizarlo de la forma más cómoda y rápida. Se componía todo un ritual donde por lo general los niños y las mujeres más bonitas apurrían de tres en tres las panoyas a los hombres, que eran quienes solían encargarse de enristrarlas y colocarlas en la balaustrada de la panera.

Después de un tiempo, también compartí parte de la infancia con mis abuelos maternos, don Pedro Peláez y doña Dolores Camino. Estos eran aldeanos como los otros. Residían en Miyares, Infiesto, al pie de la carretera que va de Villamayor a Vallobal, en el Principado de Asturias, en una zona rural en que aun cuando estaba presente la gama de frutales asturianos, recuerdo que predominaban los manzanares.

La casa donde vivían era de mampostería con piso de tierra, con una sola habitación que hacía de cocina y estancia. Se dormía en un entrepiso de madera construido en la parte alta al que se accedía por una incómoda escalera terminada en una especie de trampilla que cuando quedaba cerrada formaba parte del piso superior.

Aledaña a la casa tenían una sola vaca con fines de ordeño; el resto, cuatro o cinco más, estaban alojadas en una cuadra ubicada en un lugar cercano llamado Cerocía, rumbo al Puerto de Suebe, ruta que conduce hasta la cima de la cordillera del mismo nombre, a 1 059 metros de altura.

Disfrutaban de una situación económica inferior a la de los otros abuelos porque poseían pocas tierras. El abuelo era tratante de ganado, y una parte de los animales los obtenía de las yeguas sueltas que tenía en el Puerto de Suebe. Aunque lo conocí poco debido a que murió temprano, lo recuerdo corpulento y siempre arropado con un sobretodo negro, indumentaria tradicional de su oficio.

La abuela, por su parte, tenía carácter, imponía respeto y llevaba con rigor las riendas de la casa. La recuerdo, alta, delgada, activa y, contrario a mi abuela paterna, me pegaba con frecuencia, no solo a mí, sino a todos los que estábamos bajo su protección. Con ella aprendí una proverbial frase que todavía aludo con frecuencia por su contenido aleccionador. La esencia es que cuando a ella se le soltaba la mano yo, temeroso como cualquier niño, le suplicaba: “Abuelita, no me pegues, no me pegues, abuelita”; ella, sin inmutarse, continuaba pegándome mientras me aleccionaba: “¡Mucho miedo y muy poca vergüenza, eh!”

En resumen, la vida era similar en los dos lugares: juegos, trabajos sencillos y asistir a la escuela llegado el momento; pero reconozco que contaba con mejores condiciones bajo el férreo mandato del abuelo Manuel.

Así transcurrió mi primera infancia, entre unos u otros abuelos. Mi mamá nos visitaba y, si las circunstancias económicas se lo permitían, me llevaba con ella una temporada.

Lección I: Primeras experiencias bélicas

La década del treinta doblaba su primera mitad. Para ese entonces, mi madre había logrado ahorrar unos reales que le permitieron instalar una modesta casa de huéspedes en la calle Pérez de la Sala No. 5 Primer Piso, en Oviedo, capital del Principado de Asturias, adonde por temporadas me llevaba a vivir. Seguían siendo tiempos difíciles.

Para 1936 vivíamos en un país atrasado, que se vislumbraba sin posibilidades de satisfacer las necesidades del pueblo; la oligarquía terrateniente solo se preocupaba por sus beneficios y era incapaz de promover los cambios más elementales. La sociedad se decantaba en abismales diferencias entre pobres y ricos; las clases bajas crecían desmedidamente y la clase media era insuficiente para servir de equilibrio a esa fuerza. La sociedad española se radicalizaba vertiginosamente, aunque por mi corta edad carecía de conciencia para percatarme de ello.

El 17 de julio de 1936, con la sublevación militar en Melilla, Marruecos, colonia española del norte de África se inicia el levantamiento. Al día siguiente, 18 de julio, la sublevación cruzaba el estrecho; para el 19, ya toda España estaba en guerra.

Se desencadenaba una convulsa y sangrienta conflagración que duraría tres largos años: La Guerra Civil Española, enfrentamiento entre dos facciones que se venían fomentando desde principios de siglo. Por un lado, se encontraban los que defendían la república, tendencia democrática que se instauró como Segunda República Española el 14 de abril de 1931; y, por otro, los nacionalistas, apoyados por los monárquicos, militares y católicos. La violencia callejera y el asesinato político se hicieron habituales.