Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

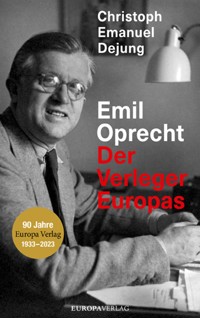

- Herausgeber: Europa Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der Verleger Emil Oprecht (1895–1952) verkörperte in einer Zeit, in der sich alle bedroht fühlten, die ausstrahlende Zuversicht, dass den großen Diktatoren die Macht nicht überlassen werden darf. Er war erfüllt vom Willen zu helfen, den er auch in anderen weckte. Oprecht und seine Frau Emmie beherbergten nicht nur ungezählte Flüchtlinge bei sich zu Hause und beschafften Visa und Pässe für viele von ihnen. Dadurch wurde das Verlagshaus und die Wohnung der Oprechts in der Zeit des Nationalsozialismus zur Anlaufstelle verfolgter Kunstschaffender und Intellektueller aus ganz Europa. 1925 gründete Oprecht seine Buchhandlung in Zürich und 1933 den berühmten Europa-Verlag. Zu den über hundert renommierten ExilautorInnen gehörten u.a. Else Lasker-Schüler, Heinrich Mann und Golo Mann, Ernst Bloch, Ignazio Silona und Max Horkheimer. Ihre Werke musste Oprecht oft gegen Druck aus dem Ausland und gegen die heimische Zensur verteidigen. Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill bedankten sich persönlich bei Oprecht für sein Engagement.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 454

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christoph Emanuel Dejung

Emil Oprecht

Verleger der Exilautoren

Inhalt

Den Diktatoren die Zukunft streitig gemacht

1. Eine Ehe schließen

2. Ein aufrechter Jungsozialist

3. Akademische Ehre ohne Zeitverlust

4. Über die Prägung eines Helfers

5. Die kommunistische Phase und ihr unausweichliches Ende

6. Erste Schritte als Verleger

7. Plötzlich im Gespräch

8. Ein Verlag mit einem großen Auftrag

9. Mutige Emigranten und ein furchtloser Verleger

10. Es bläst ein eisiger Wind

11. Thomas Mann und Else Lasker-Schüler

12. Ein verlegerischer Höhepunkt

13. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu

14. Die Rettung des Schauspielhauses

15. Noch einige Bücher und noch einige Reisen

16. Von Verlässlichkeit in dunklen Zeiten

17. Die beiden letzten Kriegsjahre

18. Der Europäer

Anhang

Anmerkungen

Von Emil Oprecht verlegte Bücher

Neuere Veröffentlichungen

Zur vertiefenden Lektüre

Transkribierte Briefe

Bildnachweis

Personenregister

Den Diktatoren die Zukunft streitig gemacht

Diese beiden Kriege, diese gespensterhafte Wiederholung haben unserer Generation ihren Stempel aufgedrückt. Den Alten war 1914 das Ereignis am Ende, den Jungen 1939 am Anfang ihres Lebens, uns waren die beiden die Pfeiler der Mitte. Deshalb werden nun wir, die wir im fünften Jahrzehnt unseres Wandels stehen, immer auf eine besondere Weise anders sein als jene, die vor uns kamen, und jene, die uns folgen. Von dieser Verdoppelung, von dieser zweimaligen Wiederkehr, sind wir gezeichnet. Wir haben die Ängste, aber auch die Hoffnung und den Glauben begründet gesehen – das ist unsere Weisheit.1– Kurt Guggenheim

Der Verleger Emil Oprecht verkörperte in einer Zeit, in der sich alle bedroht fühlten, die ausstrahlende Zuversicht, dass den großen Diktatoren die Zukunft streitig gemacht werden könne, und den Willen zu helfen, den er auch in anderen weckte. Emil Oprecht und seine Frau Emmie beherbergten nicht nur ungezählte Flüchtlinge bei sich zu Hause – sie empfingen sie auch am Bahnhof, damit sie sich willkommen fühlten. Emil (und Emmie) Oprecht, deren große Lebensleistung zugunsten vieler bedrohter Einzelpersonen wie auch für den demokratischen Widerstand gegen Rassismus und Fremdenhass während schwierigen Jahren niemals vergessen werden sollte, gebührte schon lange eine so umfassend wie möglich dokumentierte Lebensbeschreibung. Hier ist der Versuch dazu.

Mit zwei Hindernissen hatte diese Biografie zu kämpfen: Die beiden hatten keine Kinder, weshalb die Spuren persönlicher Tradition fast ganz fehlen, und Emil Oprecht unterließ es nach einigen jugendlichen Versuchen konsequent, sich als Autor zu äußern. Er war kein Mann des Wortes, sondern der Tat. Darum handelt dieses Buch vor allem von seinen praktischen Leistungen und von den Zeugnissen der ungezählten Verfolgten, denen er geholfen hat.

Von besonderem Gewicht für die Schweiz und für die Exilliteratur war sein Beitrag zwischen 1933 und 1945. Aus seiner kleinen Versandbuchhandlung wurde ein geistiges Zentrum, als er im Schaufenster jene Bücher als Scheiterhaufen aufschichtete, die gleichzeitig von grölenden deutschen Studenten öffentlich verbrannt wurden. Mit seinem Europa-Verlag konnte er sich als Aufklärer behaupten, der selbst jenen eine Stimme verlieh, die eine kurze Zeit lang den gefährlichen Lehren der Tyrannen gehorcht hatten, bevor sie zur Vernunft kamen. Er schloss sich 1935 der Europa-Bewegung und 1940 der »Aktion Widerstand« an, und setzte alles daran, die Promotoren einer hitlerfreundlichen »integralen Neutralität« zu stoppen.

Dreimal versuchte er sich als Zeitschriften-Verleger: 1919/20 mit der »Jungen Saat« für Kinder, 1931/34 mit der »information« für die politische Linke, 1938/41 mit »Mass und Wert« für die Exilliteratur und ihre Schweizer Mitdenker. Erfolgreicher war er jedoch als Buchverleger, zuerst mit Ignazio Silones Roman »Fontamara« gegen Mussolini, später mit der kenntnisreichen Hitler-Biografie von Konrad Heiden, schließlich mit dem Sammelband »Ein Gott, der keiner war« gegen Stalin. Oprecht wurde einige Male vorgeworfen, sein Programm sei zu wenig schweizerisch. Er konterte die Angriffe mit dem Satz, er halte geistige Autarkie für ein Unglück.2 Er profitierte vom »Roten Zürich«, das in dieser ganzen Zeit politisch zu ihm stand, während es zur Großstadt wurde. Stadttheater, Schweizer Film und Arbeitersänger verdankten ihm Anerkennung und Reputation; nur sein Wunsch, 1939 künstlerisch an der Landesausstellung mitzuwirken, blieb unerfüllt. Dafür fiel ihm 1938 die Aufgabe in den Schoß, das Zürcher Schauspielhaus zu retten. Mit Bravour diente er dem Ensemble mit vielen geflüchteten Weltstars in der Epoche von Oskar Wälterlin; und er bewahrte das künstlerische wie politische Erbe Ferdinand Riesers, so lange er konnte.

All das steht jedoch im Schatten seiner Leistung für einzelne Personen, berühmte und unbekannte, denen sein Haus offen stand, denen er den Fluchtweg nach Übersee eröffnete, denen er Geld und Bücher schickte, ins Reich, ins unbesetzte Frankreich und zuletzt ins sowjetisierte Osteuropa.

—

Dankbar ist der Autor den letzten Zeugen, die ihm von persönlicher Begegnung mit Emil Oprecht berichteten: Ulla Kasics, Conrad Ulrich, Ambrosius Humm und Röbi Rapp; Barbara Sidler, die jahrzehntelang die Buchhandlung mitgeprägt hat, begleitete meine Versuche mit wertvoller Kritik. Peter Schmid aus Vals hat mir umfangreiche Vorarbeiten hinterlassen, auch Peter Stahlberger aus St. Gallen half mir. Wie wichtig die Unterstützung durch die Mitarbeitenden des Sozialarchivs und der Handschriftenabteilung in der Zentralbibliothek war, aber auch im Staatsarchiv, im Stadtarchiv und im Bevölkerungsamt, möchte ich auch dankbar erwähnen. Wertvolles Wissen vermittelten mir die Gespräche mit Andreas Oprecht, Rosemarie Krulis-Randa, Ruth Binde, Mario Flurin, Christian Fueter, Peter Kamber und Ruth Gurny.

Viele haben mich ermutigt, wenn ich es nötig hatte: Christian Tauber, Hannes Schnebli, Heinrich Lüssy, Edith Züllig und Barbara Weber, vor allem aber die Verlegerin und Lektorin Anne Rüffer und die im Verlag mitarbeitenden guten Geister.

1

Eine Ehe schließen

Die wichtigste Wendung, die die Biografie von Emil Oprecht genommen hat, so bestätigten alle, die beide gekannt haben, war die, sein Leben mit Emmie Fehlmann zu teilen. Er hat vieles revidiert, aber seine Verbindung mit Emmie – über dreißig Jahre dauerte die eheliche Kameradschaft – hat er nie infrage gestellt.

Die Heirat war die wichtigste seines an mutigen Entscheidungen nicht gerade armen Lebens. Schon mindestens sieben Jahre waren die zwei befreundet, seit den gemeinsamen Tagen der Brüder Oprecht mit ihren künftigen Frauen bei den Wandervögeln der Gruppe Waid in Zürich. Dort soll es angefangen haben mit den beiden, um das Jahr 1913 herum.

Sie, Emmie Fehlmann, 1899 als Tochter eines leitenden Elektrikers bei den Stadtwerken und Gewerkschafters aus Zürich geboren, hatte ihre Mutter im Alter von neun Jahren verloren. Er, Emil Oprecht, vier Jahre älter, stammte aus einfachsten Verhältnissen. Kurz nach ihrer ersten Begegnung begann die größte Katastrophe des europäischen Kontinents seit dem Ende der Religionskriege vor beinahe dreihundert Jahren. Eine Welt friedlichen Fortschritts mit offenen Grenzen und Vertrauen in die Entwicklung der Zivilisation war es gewesen, in der Emmie und Emil Kinder waren. Auch die Schweiz profitierte von den neuen Erfindungen wie dem Telefon, hygienischen Toiletten und von Entdeckungen wie den Röntgenstrahlen. Ein Sechstel der in der Schweiz lebenden Bevölkerung waren Ausländer, in Zürich noch mehr. Das gesellschaftliche System entwickelte sich im Bundesstaat im Gleichschritt mit der Außenwelt; eben war der Traum des Fliegens Wirklichkeit geworden – zuversichtlich schaute man vorwärts.

Der Analphabetismus war besiegt, die Unkenntnis über ansteckende Krankheiten ebenso wie die Unwissenheit über gesunde Ernährung und natürliche Erziehung. Die »großen Fragen« – so schien es – waren beantwortet, es galt nur noch, sie in der zähen Realität zu lösen, doch dass das gelingen würde, war kaum zweifelhaft. Die nationale Frage hatte sich für die Schweiz, Italien, Deutschland und die USA durch kurze Kriege erledigt. Warum also sollten die soziale Frage, die Frauenfrage, die Judenfrage unlösbar sein? Vorbildlich in diesem Sinne schien das wilhelminische Reich in Deutschland, das auf den ersten Blick von Kraft strotzte; beim zweiten wurde sein Grundfehler aber unübersehbar: ein pompöser Militarismus, der Deutschland in eine haarsträubende Bündnispolitik führte und es in aller Welt unbeliebt machte.

—

In wenigen Wochen nationalistischen Massenwahns brach 1914 »die Welt von gestern«3 zusammen. Rohe Kräfte der Kriegslust beherrschten die Wirklichkeit, alles Verbindende versagte. Gab es nicht in den meisten Ländern Liberale, die an ein internationales Wirtschafts- und Rechtsverständnis glaubten und vom freien Handel lebten? Gab es nicht überall Christen, darunter die einer einheitlichen Kirche angehörigen Katholiken? Gab es nicht in allen Staaten eine Arbeiterbewegung, die die Großstädte dominierte? Sie waren verstummt und wirkungslos geworden. Die große Mehrheit der Menschen verfiel der fatalen Sehnsucht nach Krieg, Sieg und Triumph. Aber bei den Jungen erkannten nicht wenige, dass die Ursache des Elends grundsätzliche gesellschaftliche Probleme waren.

Auf seine Stadt kann man sich verlassen4

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Anliegen ist folgendes: Emil Oprecht heiratete Emmie Fehlmann, nach einigen Angaben in der gedruckten Literatur im Jahr 1919, nach anderen 1921. Als Historiker möchte ich es genau wissen. Ein genaueres Datum ist jedoch in keiner Quelle vermerkt. Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen,

Christoph Emanuel Dejung

Sehr geehrter Herr Dejung

Wir benötigen das ganze Datum, um in unseren Büchern einfacher fündig zu werden. Vielen Dank!

Freundliche Grüsse

Claudia Schweizer Mobarak Hossain

Zivilstandsbeamtin

Stadt Zürich

Bevölkerungsamt

Sehr geehrte Frau Schweizer,

leider ist meine Lage schwierig: ich bin beauftragt, die Biografie von Emil Oprecht zu schreiben, und da stehe ich eben vor dem Problem, dass ich das Datum nicht kenne. Die Information, die Emmie Oprecht kurz vor ihrem Tod gab, war 1919, diejenige über Emil Oprecht meist 1921 […] Ein genaueres Datum findet sich nirgends. Ich möchte es herausfinden, weil es für die historische Wissenschaft nicht unbedeutend ist! […]

Ich könnte Ihre Kosten für die Recherche auch übernehmen, wie es sich von selbst versteht.

Mit freundlichen Grüssen, Christoph Dejung

Sehr geehrter Herr Dejung

Ich habe diese Eheschliessung in unseren Büchern gefunden. Das genaue Heiratsdatum von Opprecht, Emil Adolf und Opprecht geb. Fehlmann, Emma Fanni, ist der 12.09.1921.

Freundliche Grüsse,

Claudia Schweizer Mobarak Hossain

Sehr geehrte Frau Schweizer,

gestatten Sie mir, dass ich Ihre Arbeitszeit noch einmal beanspruche. Sie haben mich schon mit der Schreibung »Opprecht« (mit zwei p in den Akten) sehr weitergebracht. Könnten Sie mir auch die Namen der Trauzeugen nennen? Im Voraus mit herzlichem Dank und mit freundlichen Grüssen

Christoph Dejung

Sehr geehrter Herr Dejung

Die Namen der Trauzeugen lauten wie folgt: Otto Förtsch, Anna Fehlmann

Freundliche Grüsse,

Katja Hauri, Zivilstandsbeamtin

Sehr geehrte Frau Hauri,

dann war das also Emmies Schwester und ihr künftiger Ehepartner. Wie großartig ist der Service in Zürich! Ganz lieben Dank im Namen meiner Leser,

Christoph Emanuel Dejung

In der »Zürcher Wochenchronik«, einer illustrierten Zeitung, konnte der mittlerweile zum Jungsozialisten gewordene Emil Oprecht im November 1917, auf dem Höhepunkt der sozialen Not, eine faire Berichterstattung über die Lage der Zürcher Arbeiter lesen.5 In der gleichen Ausgabe findet sich eine objektive Beschreibung des vom Pazifisten Max Daetwyler ausgelösten, schließlich blutig ausgegangenen »Novemberkrawalls«. Doch sehr viel mehr Platz als für diese einheimischen Themen räumte das Blatt einem Bericht über neue Waffen ein, die an den verschiedenen Fronten des Krieges zum Einsatz kamen.

In den Schlachten waren die Mittel der Verteidigung denen des Angriffs überlegen. Das zwang zum Stellungskrieg, der ohne jede Alternative bis zur totalen Erschöpfung des Gegners geführt werden sollte. Es war ein von Wissenschaft und Technik beherrschter Krieg, der aber von den Beteiligten als »schicksalshaft« erlebt wurde. Ein Krieg des massenhaften Todes, bei dem erstmals weniger Opfer aus der Zivilbevölkerung umkamen als Soldaten.

Bei den Jungen wie den Oprechts war das Prestige derer am größten, die schon früh oder von Anfang an gegen den Krieg gewesen waren: die Pazifisten und die radikalen Marxisten; Letztere gewannen auch Emil Oprecht für ihre Ideen, wenigstens für einige Jahre. Zu den Leitfiguren der Linken gehörten Oprechts Vorbilder Willi Münzenberg und Angelica Balabanoff, von denen noch die Rede sein wird.

—

Von Lukrez gibt es die Beschreibung des verschonten Zuschauers. Auch wenn der Dichter anderes im Auge hatte, passte die Metapher genau zur Situation des Schweizervolks:

»Angenehm ist es und beruhigend, wenn Winde über weitem Meer das Wasser aufwühlen, vom festen Land aus zu sehen, wie ein anderer dort zu kämpfen hat. Nicht das Leiden anderer ist die Quelle dieses süßen Gefühls, erfreulich vielmehr ist zu sehen, von welchem Unglück du selbst verschont bist. Ebenso süß ist es, auf die in der Ebene tobenden Schlachten des Krieges zu schauen, so du dich selbst, unbeteiligt, außer Gefahr weißt.«6

Ihr ganzes Leben waren Emil und Emmie Oprecht nicht gewillt, für sich ein unschuldiges Verschontsein zu akzeptieren. Was ihr Handeln bestimmte, war der Protest gegen eine selbstzufriedene, ihrer selbst unwürdige, nicht hilfsbereite Schweiz.

—

Die beiden, die aus der reformierten Kirche ausgetreten waren, heirateten am 12. September 1921 in Zürich auf dem Standesamt. Als Trauzeugen bestätigten das Otto Förtsch und Anna »Annie« Fehlmann. Annie war Emmies Schwester, die ihr lebenslang am nächsten stand, Otto deren späterer Ehemann. Die amtliche Urkunde, unterschrieben mit »Emil Adolf Opprecht« und mit »Emma Opprecht«, sie war fortan »geborene Emma Fanni Fehlmann«, notierte Opprecht mit zwei »p«, obwohl die Universität zweieinhalb Monate zuvor das Doktorat an Emil Oprecht verliehen hatte, in der Schreibweise, die er vorzog.

Alles geschah in der laizistischen Feierlichkeit des eidgenössischen, erst im Jahre 1876 geschaffenen Zivilstandswesens, und unter dem noch nicht zehn Jahre alten Eherecht des »Zivilgesetzbuches« (ZGB). Emil und Emmie Oprecht genossen damit eine noch nicht sehr alte Freiheit, ihre Großeltern hätten ohne kirchlichen Segen gar nicht in den Stand der Ehe treten können. Das ZGB legte fest, wozu sich Eheleute verpflichteten. Es regelte für katholische und reformierte Kantone das gleiche Familienrecht, das Eheschließung und Ehescheidung, Ehegüterrecht und Kindesrecht, Adoption und Erbgang umfasste. Heutzutage stehen mit der Ehe-für-alle Neuerungen zur Debatte, die man sich bei der großen Rechtsrevision in den 1970er-Jahren niemals erträumt hätte (obwohl das von August Forel bereits 1913 als eine Selbstverständlichkeit gefordert worden war).7 Es wäre aber falsch zu vergessen, als wie revolutionär schon das ursprüngliche Gesetz zu seiner Zeit empfunden wurde. Fast alle wesentlichen Vorschriften galten, wie man stolz vermerkte, gleichermaßen für beide, Mann und Frau. An der wirtschaftlichen Verantwortung und Dominanz des Mannes wollte man allerdings nichts ändern. Als Güterstände sah das Eherecht des ZGB bereits damals neben der Güterverbindung und Gütergemeinschaft auch die Gütertrennung vor. Der Bräutigam, der alles, nur nicht Staatsangestellter wie sein Vater werden wollte, und die Tochter eines Elektrikers entschieden sich für die Gütertrennung: Es sollte kameradschaftliche Gleichheit zwischen ihnen bestehen, von Anfang an.

—

Emil und Emmie Oprecht gehörten zu einer Generation, die man als typische »Fünfundneunziger«, Erneuerer des Geistes vom zweiten Bildungsweg her, charakterisieren kann. Sie wollten für die Kultur ihrer Zeit einstehen, die mit dem Jugendkult und mit dem Jugendstil spielte; im großen Aufbruch der Moderne fanden sie zu ihrer eigenen Lebensgestaltung.

Schon um die Jahrhundertwende hatten in der Schweiz viele Menschen die Chance, ohne akademischen Abschluss gesellschaftliche Anerkennung zu finden. Und die Fächer der Natur- und Geisteswissenschaften sowie der Ökonomie konnte man studieren, wenn man nur das »kleine Latinum« erwarb. Der Kanton Zürich erlaubte es, obschon (oder weil) es keine anderen Hochschulen als die universitären gab. In einer Zeit, als die Titel »Architekt« und »Ingenieur« ohne ein Studium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) unerreichbar und der Weg zum Juristen oder Arzt selbstverständlich ohne die große Prüfung in den alten Sprachen verschlossen waren, eine ausgesprochen progressive Haltung.

Es gab also schon damals Wege, außerhalb der traditionellen Gymnasien zu höherer Bildung zu kommen, über eine eidgenössische oder eine besondere, vom Kanton Zürich angebotene Zulassungsprüfung, wie sie die Brüder Oprecht bestanden; Hans im Lehrerseminar in Küsnacht, Emil in der kantonalen Handelsschule. Außerdem hätte es die »Eidgenössische Maturitätsprüfung« gegeben; diesen Bildungsweg hatte man nicht zuletzt darum eingerichtet, weil viele andere Kantone an ihren konfessionell geprägten Maturitätsschulen festhielten. Die eidgenössische Matur erlaubte außerdem, dass Juden ihre Hochschulreife erlangen konnten, ohne in einer kantonalen Maturitätsschule samstags mitgemacht haben zu müssen.

Viele Arbeiterkinder machten die Erfahrung, dass der ordentliche Bildungsweg für sie als Söhne und Töchter von mittellosen Eltern zu teuer war. Nicht nur das Schulgeld, sondern auch die zusätzlichen Kosten für Theaterbesuche, Instrumentalunterricht, Lehrbücherkauf und Reisebeteiligungen überforderten die Möglichkeiten von Arbeiterhaushalten. Die gesellschaftlich offeneren Lehrerseminarien und Handelsschulen ermöglichten nun auch Kindern aus der Arbeiterklasse ein Studium.

—

Im Umkreis von Emil Oprecht heirateten fast alle von den »Zürcher Fünfundneunzigern«, die meisten von ihnen aber erst in ihrem dritten Lebensjahrzehnt. Eine Studentenehe wagte niemand, auch wenn Kurt Guggenheim in »Alles in Allem«, seinem Roman dieser Generation, eine solche beschreibt; sie war zwar erlaubt, jedoch von den meisten Professoren missbilligt und mit strengerer Beurteilung geahndet. Alle »Fünfundneunziger« haben durch das folgende schreckliche »Zeitalter des Faschismus«8 gelebt und gewirkt, für ihre Karrieren, für die Kunst, für die Moderne, für das, woran sie glaubten. Zu ihnen gehörten u.a.:

Wladimir Rosenbaum (1894–1984), Sohn eines weißrussischjüdischen Juristen und späteren litauischen Staatsmannes, trat 1917 als Erster in die Ehe ein. Er heiratete Aline Valangin (ihr selbst gewähltes Pseudonym – sie hieß Aline Ducommun), Nachfahrin eines angesehenen Vaters und Großvaters, die aber von ihrer Mutter allein in Bern erzogen worden war. Rosenbaums kometenhafter Aufstieg als Anwalt erlaubte es ihm, ein großes altes Haus an der Stadelhoferstraße in Zürich zu erwerben, nicht weit von der später eröffneten Buchhandlung Oprecht & Helbling entfernt. Der Anwalt und der Verleger trafen sich beinahe täglich auf der Straße oder plauderten über Philosophie und Kunst im legendären »Café Odeon« am Bellevue.

In ihrem großbürgerlichen Domizil etablierten sich Rosenbaum und seine Gattin Aline mit elitär-eleganter Allüre zum Hort der Erneuerer, zu Gastgebern für alle Ungewöhnlichen: Dadaisten, moderne bildende Künstler und Musiker, Freidenker, Literaten, Psychologen und Emigranten. Bei ihnen traf man viele von den später Berühmten, die das 20. Jahrhundert überstrahlen: Jean Arp und Sophie Taeuber, Max Ernst und Hermann Hesse, Ernst Toller und Martin Buber, Ignazio Silone und Kurt Tucholsky, Heinrich Zimmer und C. G. Jung, Thomas Mann und Elias Canetti.

Das Paar führte eine offene Ehe und trat für Freiheit in Politik und Kunst ein, und es war vor allem durch einen Lebensstil der Großzügigkeit ein Vorbild für ihre Nachbarn Emil und Emmie Oprecht. Für Rosenbaum endete diese große Zeit mit einem Tumult: Er wurde zuerst von einer betagten Klientin (zu Unrecht) ungetreuer Vermögensverwaltung angeklagt, dann (vermutlich zu Recht) des Waffenschmuggels für die Spanienkämpfer beschuldigt, schließlich nicht ohne antisemitischen Lärm beruflich vernichtet; auch seine Ehe löste sich auf. Aber die freie Verbindung hielt. Am Ende lebte er als kleiner Antiquar in Ascona mitten unter den vielen, meist deutschsprachigen Einwohnern bis zum Jahr 1984; dabei hatte er erneute Anklagen zu überstehen. Er schloss eine zweite Ehe und wurde Vater einer Tochter. Aline, die ihm das Vaterglück gönnte, begleitete diese Ehe als Freundin, wie später auch noch eine dritte. Ihre Asche liegt mit seiner und der seiner dritten Frau in einem gemeinsamen Grab. Trotz aller Lebenskatastrophen hatte Wladimir Rosenbaum nie an Suizid gedacht. Etwas, das der Lehrer seiner Frau Aline, kein Geringerer als C. G. Jung, ihm gemäß seiner Erinnerung, als er alles verloren hatte, mehr oder weniger verschlüsselt nahegelegt hatte …9

Hans Oprecht (1894–1978), heiratete 1917 Gertrud Berchtold. Er verließ sie zuerst für seine kurze zweite Ehe, heiratete sie dann noch einmal und verließ sie ein zweites Mal. Neben seiner politischen Karriere wollte er, gleich wie sein jüngerer Bruder Emil, als Verleger wirken und wurde zum Entdecker und Förderer nicht akademischer junger Autorinnen wie Elisabeth Gerter und Lore Gerber. So entstand in Zürich zwischen den beiden Brüdern ein Konkurrenzverhältnis um Autoren und deren Werke.

Die Legende sagt, zwischen Emils Gattin Emmie und seinem Bruder Hans hätten heftige Spannungen bestanden. Wie sich aber viele erinnern, waren die beiden nach Emils frühem Tod herzlich befreundet. Emil ebenbürtig in Arbeitskraft und -wut, unterschied Hans sich in der Art seiner Persönlichkeit. Ihm war ein langes Leben beschieden, doch im Gegensatz zum Bruder wenig Glück in seinen Ehen.

Hans Oprecht war von demonstrativer Bescheidenheit und vermied jeden Persönlichkeitskult. Als Mitglied des Schweizerischen Parlaments besaß er jahrzehntelang ein Generalabonnement der ersten Klasse in der Bahn, man traf ihn aber immer in der dritten, der Holzklasse.

1

Die junge Emmie Oprecht

2

Der Student Emil Oprecht

3

Auch beim Wintersport trug er Krawatte

4

Der ältere Bruder Hans Oprecht, hemdsärmeliger Politiker

Rudolf Jakob Humm (1895–1977) arbeitete als Rezensent und Redaktor für die Zeitschriften »information« und »Mass und Wert«, die Emil Oprecht herausgab; seine Romane hingegen vertraute er Hans Oprechts Büchergilde Gutenberg an. 1923 heiratete er die Künstlerin Lily Crawford, mit der er zuerst im Quartier Neubühl lebte, einem bald berühmten Siedlungskonzept junger Architekten der Bauhaus-Moderne, das viele Radikale und Kreative beherbergte. Später zogen die Humms ins »Rabenhaus« zwischen Schiffländeplatz und Hechtplatz am Limmatquai und schufen einen Gegenpol »proletarischer« Gastlichkeit zu Emil Oprechts bürgerlichen Wohnung am Hirschengraben und zum mondänen Hof von Aline Valangin und Wladimir Rosenbaum an der Stadelhoferstraße. Für Emigranten nach 1933 bot Zürich somit gleich drei großzügige Adressen, wo sie bedingungslos Essen und Obdach fanden.

Im Roman »Carolin«, erschienen 1944, verarbeitete Humm eine dramatische Sechsecksbeziehung, in die neben den Humms auch Aline Valangin und Wladimir Rosenbaum verwickelt waren.10 Dieser Schlüsselroman behandelt nicht nur Beziehungsprobleme und die politische Verstrickung in Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus, sondern auch sehr geschickt die Klassengegensätze innerhalb der Paare, die politisch, erotisch und kulturell dasselbe wollten, aber unvergleichbaren Bedingungen unterlagen.

Im späteren Buch »Bei uns im Rabenhaus« hat Humm der eigenen, weniger mondänen als kosmopolitischen Art von Solidarität mit Flüchtlingen ein Denkmal gesetzt.11 Auch einige der engsten Mitarbeiter und viele Autoren von Oprechts Europa-Verlag lernt man in diesem Buch kennen. Die Ehe der Humms ist eine weitere Beziehung, die die ganze »Zeit der großen Unruhe«12 überstand.

Marianne Werfel (1899–1965), die Schwester des berühmten Schriftstellers Franz Werfel, stammte aus Prag. Sie heiratete 1924 den Zürcher Ferdinand Rieser, der eine Wein-Großhandlung geerbt hatte. Bald kaufte er das Gebäude des Schauspielhauses Zürich, dessen Besitzer er bis zu seinem Tod blieb. Nach drei Jahren übernahm er die Direktion, und seine Gattin wirkte als Dramaturgin. Zum internationalen Durchbruch für das Schauspielhaus führte der Zustrom linksgerichteter und jüdischer Theaterschaffender, der unmittelbar nach Hitlers Machtergreifung einsetzte. Die Riesers öffneten ihnen als die letzte freie deutschsprachige Bühne von Rang die Tore, und sie brachten nicht nur die großen Stars auf die Bühne, sondern auch aufwühlende Theaterstücke antifaschistischer Aufklärung wie Wolfgang Langhoffs »Moorsoldaten« oder Friedrich Wolfs »Professor Mannheim«.13

Gegen den fast täglich lärmenden Hass rechtsradikaler Demonstranten hielt das Theater und sein Publikum durch, konsequent beschützt durch die Polizei. Doch gegen den stillen Widerstand des Ensembles, das Rieser als geldgierigen und ausbeuterischen Theaterbesitzer sah, half nichts. Darunter litt auch seine Gattin, und obwohl sich Marianne Werfel hohe Verdienste als Dramaturgin erwarb, erlebte sie mit ihrem Stück »Turandot dankt ab« einen spektakulären Misserfolg. Sie war als Feministin ebenso zu früh wie zu spät; wie ihr Mann wurde sie von den Künstlern und vom Publikum im Theater nicht für voll genommen. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 bangte Rieser um seine jüdische Frau und seine Tochter, und die Familie übersiedelte nach Amerika. Damit war Emil Oprechts große Stunde als Retter des Schauspielhauses gekommen. Bald nach seiner Heimkehr in die Nachkriegsschweiz verunglückte Rieser im Sommer 1947 in seinem Haus und starb.

Kurt Guggenheim (1896–1983). Sein Pech war es, die verehrte Eva Hug nicht heiraten zu können, aber mit ihr und seinem Schul- und Schriftstellerkollegen Albert J. Welti, der sie als Nichtjude heiraten durfte, dann eng befreundet zu bleiben. Sein Leben war von einem trotzigen »jetzt erst recht« bestimmt. Obwohl er wegen seines geschäftlichen Konkurses als Immobilienmakler aus der Armee ausgeschlossen wurde – so streng waren und sind in der Schweiz die Bräuche –, verzieh er keinem, der in der Angst vor Hitler nach Amerika flüchtete. Er wollte von der Schweiz nicht glauben, dass sie kapitulieren könnte, und er wollte nicht mehr leben, wenn die Schweiz kapituliert hätte.

1939 wurde er wieder in die Armee aufgenommen und tat seinen Dienst. Mit der als Roman bezeichneten Geschichte »Alles in Allem« über Zürich zwischen 1900 und 1945 hielt Guggenheim als Chronist fest, was seiner Generation in dieser bitteren Zeit beschieden war. In diesem Buch finden sich alle politisch und kulturell relevanten Zürcher, nicht immer unter ihrem richtigen Namen, darunter auch Emil Oprecht als »Dr. Bürkli«, wenn auch nur ganz am Rande. Von 1939 an war er mit der Lyrikerin Gerda Seemann verheiratet; in seinem Roman »Gerufen und nicht gerufen« beschreibt er das harte Schriftstellerleben, das er und seine Ehefrau führten. —

–––

Niemand, der wie Emil Oprecht und Emmie Fehlmann 1921 jung war, hatte nach dem großen Krieg, nach der Revolution in Russland, nach den unerhörten Entdeckungen von Freud und Einstein, eine Ahnung von dem, was kommen sollte: von der Herausforderung durch den Faschismus.

Wie modern man war! Man trug leichtere Kleider, nicht mehr die beengenden Kostüme des 19. Jahrhunderts, man ernährte sich gesund nach den Epochen von Gourmandise und Escoffier, man durfte Sport treiben und in die Welt reisen … und man war voller Hoffnung, an der Verbesserung dieser Welt mitwirken zu können. »Futurismus«, »Neue Sachlichkeit«, »Art nouveau« und »Funktionalismus« hießen die Projekte eines besseren Lebens: War man nicht frei wie nie zuvor? Und würde bald lernen: wie vielleicht nie mehr.

Ihre Ehe erlaubte es den Oprechts, im Land der Überfremdungsangst ein offenes Haus für Emigranten zu führen. Wie einen Fels in der Brandung erlebten die Geflüchteten und die Geretteten die Wohnung des Ehepaars im bürgerlichen Palast über dem noch kleinhäuseligen Kunsthausquartier, der neben dem italienischen Konsulat und gegenüber dem deutschen Generalkonsulat stand. Bei dem Ehepaar für eine Nacht oder für ein paar Tage wohnen zu dürfen bedeutet in der Zeit des Schreckens, ein angstfreies Obdach zu finden. Angst davor, mit Arbeitsverbot belegt, überwacht oder gar an die Feinde der Freiheit verraten und ausgewiesen zu werden. Die Schweiz, das Land, in das sich einige retten konnten, war zuletzt im Großen und Ganzen im Widerstandswillen vereint, gewiss auch dank den Oprechts. Klar, die Mitmacher und Anpasser, das Abwarten und das »auf Vorrat grausam sein«,14 all das gab es eben auch, besonders in den oberen Schichten, aber man fand es überall.

Emil und Emmie Oprecht ahnten 1921 nichts von dieser Zukunft. Sie heirateten nicht ihrer Familien wegen und auch nicht um wirtschaftlicher Perspektiven oder Ambitionen willen. Wenn Emmies späte Erinnerung stimmt, heirateten sie nicht einmal als politisierte Sozialisten; sie jedenfalls habe das Emil und seinem Bruder überlassen, sagte sie.15 Emil und Emmie Oprecht blieben immer zwei, unabhängig, solidarisch und auf eine epikureische Weise dem Leben und dem Tag zugewandt.

Sie heirateten im Wissen, ihr Leben, aber nicht das Bett zu teilen: Gerade dafür, nach ihrer schwulen respektive lesbischen Veranlagung leben zu können, lieferte die bürgerliche Ehe gemäß dem Zivilgesetzbuch die beste Garantie.

5

Emil Oprecht zwei Monate vor seiner Heirat, gemalt von Hanni Bay

2

Ein aufrechter Jungsozialist

In seiner Jugend und Adoleszenz war Emil Oprecht ein kämpferischer Jungsozialist. Erstmals öffentlich zu Wort meldete er sich 1917, als die Mehrheit der Zürcher Bevölkerung seinen Genossen die Schuld am November-Aufruhr gab, der die bürgerliche Stadt erschüttert hatte. Besonders scharf attackierte ihn die »Neue Zürcher Zeitung«, die Oprechts Hauptanliegen, Kinder und junge Menschen zu fördern, als »Angriff auf die Schule des Staates« bezeichnete und verstehen wollte.

Wenn Emil Oprecht im Verlauf des Ersten Weltkriegs um sich blickte, konnte er nur verzweifeln. Der 20-Jährige, gerade von der Handelsschule mit der Maturität entlassen und als Volontär bei der Schweizerischen Kreditanstalt arbeitend, hatte schon in der Schule festgestellt, dass nur eine kleine Minderheit von einsichtigen Lehrern und Mitschülern seine Empörung gegenüber der resignierten Abgestumpftheit seiner Landsleute teilte. Der notwendige Widerstand gegenüber der um sich greifenden Resignation musste nach seiner Meinung unbedingt bei den Kindern aller Schichten durch Bildung, Naturerleben und Kunstbegeisterung gefördert werden.

Entscheidend war für Oprecht die Begegnung mit dem zehn Jahre älteren Willi Münzenberg, einem autodidaktischen Intellektuellen, der die Zürcher Jungsozialisten, die er anführte, beflügelte. Seine Wohnung an der Werdstraße wurde das Zentrum für alle, die wie Emil Oprecht auf eine tief reichende Veränderung hofften. Münzenberg hatte auch für den jungen Idealisten aus Wiedikon eine passende Aufgabe: die sozialistischen Sonntagsschulen zu reformieren und eine Kinderzeitschrift zu entwickeln und aufzubauen.

Willi Münzenberg (1889–1940) kam 1910 auf der Wanderschaft als Apothekergehilfe von Erfurt nach Zürich; schnell wurde er dort eine maßgebende Person in der sozialistischen Jugend. Von 1912 bis 1917 schrieb er als Redaktor der »Freien Jugend«; gleichzeitig leitete er das Internationale Jugendsekretariat in Bern. Er bewunderte Fritz Brupbacher, aber auch Lenin und Fritz Platten. Nach dem Zürcher Novemberkrawall 1917 wurde Münzenberg immer wieder inhaftiert, seine Ausweisung nach Deutschland geriet zu einem längeren Tauziehen zwischen der Stadt Zürich und dem Bund, der Schweizerischen Zentralregierung. Nach dem Zusammenbruch der Mittelmächte im Oktober 1918, der in der Schweiz zu einem dreitägigen Landesstreik führte, wurde an Münzenberg wie an der sowjetischen Gesandtschaft in Bern die Ausweisung vollzogen. In der Weimarer Republik stieg Münzenberg zu einem der Wortführer der deutschen Kommunisten und zum Zeitungs-Großverleger auf. Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 kämpfte er unerschrocken gegen die neuen Herren und setzte von Paris aus seine Propagandatätigkeit fort, wobei sich die Genossen allerdings wegen seiner kritischen Einstellung gegenüber Stalin immer mehr von ihm distanzierten. Wie Emil Oprecht wollte Willi Münzenberg die Wahrheit über das neue Berliner Regime verbreiten, doch selbst Oprecht vermied, soviel bekannt ist, den Kontakt zu ihm. Von der einstigen Bewunderung und Ehrfurcht für Münzenberg schien beim Exil-Verleger Oprecht nicht viel geblieben zu sein. Was wirklich zwischen den beiden geschehen war, ist nicht überliefert.

1938 wurde Münzenberg aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen; am 17. Oktober 1940 wurde sein Leichnam gefunden – er fand den Tod vermutlich am 20. Juni auf der Flucht Richtung Schweizer Grenze. Für Oprecht stand fest, dass Münzenberg, wie Trotzki, von Stalins Leuten ermordet worden war.

Münzenberg war der dritte Präsident der Zürcher Jungsozialisten; übernommen hatte er das Mandat 1915 vom legendären Anarchisten Fritz Brupbacher. Schon dieser hatte die Mehrheit der Zürcher Sozialdemokraten mit unkonventionellen Reden, Schriften und Taten verärgert; aber er wurde, ohne dass es die Genossen bemerkten, durch den noch radikaleren Münzenberg ersetzt.

Fritz Brupbacher (1874–1945), der bei Weitem interessanteste Kopf der Arbeiterbewegung in der Schweiz, ist mit Emil Oprecht gut bekannt gewesen; vermutlich kamen sie einander erst spät nahe. Brupbacher entstammte dem Zürcher Bildungsbürgertum, er erhoffte von einer Revolution der Arbeiter die Selbsterziehung der Benachteiligten zu selbstbewusster Freiheit. Kurze Zeit Assistent bei August Forel am Burghölzli, konnte der philosophisch gebildete anarchistische Arzt, der mit den Arbeitern, aber nicht als einer von ihnen lebte, den Lebensentwürfen der Oprecht-Brüder nicht so viel abgewinnen, sie waren ihm zu ehrgeizig. Zur Zusammenarbeit kam es erst gegen Ende: Brupbachers letzte zwei Bücher verlegte Emil Oprecht 1943 und 1946: »Seelenhygiene für gesunde Heiden« und »Der Sinn des Lebens«, die man beide auch als Bekenntnisse eines enttäuschten Revolutionärs lesen kann.

Brupbacher war mit drei russischen Ärztinnen verheiratet, fünfzehn Jahre lang mit Lydia Petrowna Kotschetkowa, die nicht bei ihm lebte, sondern in Russland für die Ärmsten als Ärztin wirken wollte und auch dort starb; fünf Jahre mit Helmi Körw aus dem Baltikum und schließlich zwanzig Jahre mit Paulette Raygrodski, die mit ihm die Arztpraxis teilte und zwanzig Jahre über seinen Tod 1945 hinaus betrieb.

Die ihm von Münzenberg gestellte Aufgabe, die Sonntagsschulen zu leiten und eine Kinderzeitschrift zu gründen, packte Oprecht unverzüglich an, traf sie doch den innersten Kern seiner eigenen Überzeugungen – Bildung für Kinder und Jugendliche; nur so war die Welt vor dem Niedergang zu bewahren. Mit großem Eifer arbeitete er für diese Ziele, als Münzenberg im Mai 1918 durch einen Bundesratsbeschluss festgenommen wurde und des Landes verwiesen werden sollte.

In der nach dem Novemberkrawall verbotenen »Freien Jugend«, die dank dem »Bieler Arbeiterblatt« weiterlebte, schrieb Oprecht über die Notwendigkeit parteilicher Kindererziehung und zugunsten seines Vorgesetzten und Freundes Willi Münzenberg.

Über die Kindererziehung heißt es:

All diesem muss sich nun eine zielbewusste und tatkräftige sozialistische Kindererziehung entgegenstellen. Diese hat nicht den Zweck, die Volksschule zu ersetzen. Nein! Sie soll unsere Arbeiterkinder daran hindern, in bürgerliche Jugendfangvereine [gemeint sind Jugendgruppen wie Pfadfinder oder Kadettenkorps] einzutreten, und sie soll aus unseren Kindern zielbewusste, klassenbewusste Proletarier bilden. Auch soll sie die bürgerliche Atmosphäre, in der sich unsere Kinder befinden, dämpfen und deren schlechte Einflüsse beseitigen.

Nicht dass dies nun heißen sollte, wir müssten anfangen, die noch nicht einmal schulpflichtigen Kinder mit Theorien über den Sozialismus zu bearbeiten. Bewahre! Das wissen auch wir, dass das nicht angeht. – Unsere ganz Kleinen besammeln wir, um ihnen die Schönheit der Natur zu zeigen, ihnen fröhliche Stunden zu bieten. Vielleicht zeigen wir ihnen mit Erzählungen, dass es zweierlei Menschen gibt: Kinder, die das Glück haben, Kinder reicher Eltern zu sein, andere wiederum, die das Glück haben, armer Leute Kind zu sein. Auch wird den Kindern gezeigt, wie man das Schöne vom Hässlichen unterscheidet, das Natürliche vom Unnatürlichen.

Genossen und Genossinnen, ist diese Sache nicht wert, dass wir ihr unsere volle Aufmerksamkeit schenken und sie auch unterstützen, wo wir nur können?

Darum an die tätige Mitarbeit für die Arbeiterkinderwoche! Sie muss eine gewaltige Demonstration gegen die bürgerlichen Jugendvereine werden. E.O.16

Für seine »gewaltige Demonstration« forderte Oprecht Geld, er hoffte offensichtlich auf ein kostenloses, aus Parteimitteln bestrittenes Angebot, möglichst für größere Kinder am Samstag, für die Kleinen am Sonntag. Zugleich scheute er sich nicht, viele Genossen zu ärgern mit der Behauptung, solche Fortschritte in der Kindererziehung seien wichtiger als der Einsatz für den Wahlkampf. Seine Betonung, sozialistische Theorie eigne sich nicht für Kinder in diesem Alter, sollte die aufgebrachten Genossen beruhigen und war von Erfolg gekrönt: Sie bewilligten das Budget für die Zeitschrift »Freie Jugend«.

Gegen den Bundesratsentscheid richtet sich der Beitrag:

Die Ausweisung Münzenbergs und das Pressverbot im Nationalrat Schon einmal, nach dem 3. September 1916, hatte der Nationalrat Gelegenheit, sich mit der »verrohenden« und »aufwieglerischen« Tätigkeit der Freien Jugend zu beschäftigen. Uns scheint, als ob man sich damals keine Lorbeeren holte, denn erst in der zweiten Sessionswoche kamen die beiden Punkte, Ausweisung Münzenbergs und Pressverbot, zur Behandlung.

Der Bundesrat hätte wohl besser getan, am 22. November 1917, als er die Ausweisung beschloss, sich zu besinnen, dann hätte der Nationalrat nicht in die harte Nuss beißen müssen. Denn dass die Ausweisung wie auch das Pressverbot, jeder rechtlichen Grundlage entbehrt, – wenn man nicht immer mit dem Kautschukparagraphen der Generalvollmachten kommen will, – ist sogar manchem Bürgerlichen klar geworden.

Da der eine Schlag, die Ausweisung Münzenbergs, der soz. Jugendorganisation nicht das Genick brach, suchte man nach einem anderen »Heilmittel«, um den sehnlichen Wunsch der Schweizer Kapitalisten zu erfüllen. Man unterdrückte die »Freie Jugend«, die »Jugendinternationale« und die »Forderung«. Doch wieder unternahm unser Bundesrat – nach der neuesten Protestresolution der Geschäftsleitung der soz. Partei haben wir zwar keinen mehr – einen Schlag ins Wasser. Denn anstatt der Jugendbewegung Schaden anzutun, war er gewaltige Propaganda. Unsere Bewegung steht nur noch stärker da. […]

Ja, man schreckt im Bundeshause nicht davor zurück, unsern ehemaligen Sekretär, wenn ihm kein anderes Land offen sei, eben den preußischen Henkersknechten in die Hände zu liefern. Dies ist wohl die konsequenteste Handhabung unseres heiligen Asylrechtes.

Und dass diese Art Auffassung des Asylrechtes Schule machte, beweist ja der neueste Beschluss des Bundesrates. Deserteure und Refraktäre, die sich in die Schweiz flüchten, werden wieder zurückgeschoben. Das heißt, wenn nun Menschen an diesem blutigen Morden nicht mehr mitmachen können, treibt sie unsere Bundesregierung einfach in den Tod. Sogar bürgerliche Blätter fangen allmählich an, stutzig zu werden. Die Nationalzeitung bemerkt: Wo ist da noch das Humanitätsgefühl? Dieses doch sonst recht treue Bundesblatt gibt zu, dass es im allgemeinen nicht die schlechtesten Elemente seien, die desertieren und die am großen Brudermorden nicht mehr mitmachen können. Alle diese Leute sind nun, wenn der Bundesrat nicht doch noch Räson annimmt, dem Tode geweiht. Kann man da noch ruhig schlafen? Welches ist wohl der nächste Schritt unserer Bundesbehörde im Sinne dieser Humanität? Die Antwort auf ein Votum des Genossen Nationalrat Platten, der seinen gestellten Antrag, die Ausweisung Münzenbergs sei aufzuheben, begründete, war ein Gegenantrag des Herrn Nat.-Rat Musy aus Neuenburg: Die Ausweisung habe sofort zu erfolgen. Dies ein Zeichen dafür, dass jetzt noch preußische Royalisten in Neuenburg leben, die gerne wieder einmal Vasallendienste leisten.

[…] Was wollen wir diesen Leuten Vernunft predigen, sie wissen all das gut genug. Wir müssen uns nur fragen: Wollen unsere Führer vielleicht keine wirtschaftlichen und politischen Umwälzungen? E.O.17

Ein junger Sozialist, mitten im schon vier Jahre andauernden schicksalhaft verhängnisvollen Ersten Weltkrieg, schreibt sich frei. Gleichwohl empfindet man beim Lesen recht viel Distanz und erkennt in der demonstrativen Haltung souveräner Überlegenheit auch viel Unsicherheit. Oprecht gelingt es nicht wirklich, die Leser zu fesseln; zu stereotyp seine Wortwahl und die Argumentation. Als Zeitschriftenherausgeber, Buchhändler, Verleger und schließlich Kulturmanager schmunzelte er später wohl über den einstigen Ehrgeiz, Journalist zu werden, der mit feurigen Aufrufen Wirkung zu erzeugen versucht.

Was die Schweiz dem Genossen und Willi Münzenberg antat, verletzte Emil Oprecht tief, und das bekennt er in diesem Beitrag über sein Vorbild, seine Wünsche offen zeigend. Wie es von einem Radikallinken zu erwarten ist, schoss er seine Pfeile auch gegen innerparteiliche Gegner ab. Den revolutionären Unterton in der zweifelnden Frage, ob die arrivierten Genossen im Parlament überhaupt eine grundlegende Veränderung wollten, darf man indessen als mild beurteilen. Nach Revolution roch weder die Organisation und Finanzierung von Jugendgruppen noch der Protest gegen ein Presseverbot. Dass die »Freie Jugend« definitiv verboten bleiben würde, war ihm klar. Sie hatte zu Kriegsbeginn, kurz nach dem Start von Münzenberg als Chefredakteur, etwa 1500 Exemplare abgesetzt, bei etwa 1000 Mitgliedern der Jungsozialisten. Beide Zahlen hatten sich bis zum Kollaps im November 1917 und bis zur Ausweisung Münzenbergs versechsfacht. Dass die Auflage danach rapide sinken und bis auf den Stand von 1914 zurückgehen würde, ahnte der Schreiber nicht.

Im Kampf für Münzenberg muss ihm entgangen sein, dass der Nationalrat und später berühmt-berüchtigte Bundesrat Jean-Marie Musy kein Neuenburger war, sondern ein katholisch-konservativer Fribourger. Mit verspäteten Royalisten, die der alten formellen staatlichen Zugehörigkeit des Kantons Neuenburg nachtrauerten, hatte Musy daher nichts zu tun; dass er aber zu den im Welschland gar nicht so seltenen Bewunderern Deutschlands gehörte, sollte Emil Oprecht im Zweiten Weltkrieg noch beschäftigen.

Jean-Marie Musy (1876–1952) trat im Nationalrat nach dem Landesstreik mit der Aussage in Erscheinung, die Verantwortlichen des Landesstreiks seien »Ungeziefer«. 1919 wurde er in den Bundesrat gewählt, aus dem er 1934 zurücktrat. Er widmete sich danach dem Kampf gegen den Kommunismus und ließ 1938 den peinlichen, vorwiegend in Deutschland gedrehten Film »Die rote Pest« produzieren, der nach einer langen Zeit des Vergessens in den 1970er-Jahren noch ein paar Mal gezeigt wurde. Eine Rolle des Films soll Musy General Franco persönlich überreicht haben. Seine engen Beziehungen zu Heinrich Himmler nutzte er 1944 immerhin dazu, 1200 Juden aus Theresienstadt in die Schweiz zu bringen. Die Reaktion der Öffentlichkeit darauf schwankte zwischen Anerkennung, Erstaunen und Verdächtigung der Heuchelei.

—

Was ist das Charakteristische für Oprechts Leben, das sich in diesen frühen Texten zeigt? Wichtig war ihm, die Jugend zur Kunst und Natur und dabei zu authentischem Erleben zu führen. Zurückhaltend, doch unmissverständlich stellte er seine Alternativen zur paramilitärischen Ausbildung heraus. Er dürfte auch einer der wenigen Sozialisten gewesen sein, dem die Schönheit von Tages- und Nachtwanderungen, die Begegnungen mit Malern und Musikern, Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern wichtiger waren als Lagerfeuer, Zeltbau und Knotentechnik. Der aus dem Kleinbürgertum stammende Mann schätzte die Möglichkeiten eines aufrechten Daseins für klassenbewusste und solidarische Proletarier hoch ein.

Während ihm die Jugendarbeit am Herzen lag, beeindruckten ihn die politischen Persönlichkeiten von europäischem Rang, denen er in seiner Heimatstadt begegnete, erstaunlich wenig. Die Begegnungen mit Mussolini und Lenin haben Oprecht jedenfalls nicht besonders beeinflusst. Herausfordernde und nachhaltige Gespräche führte er hingegen mit Fritz Platten, Herman Greulich und Robert Grimm. Angelica Balabanoff beispielsweise spielte eine Rolle in seinem Leben, noch wichtiger wurde sie für Emmie.

Angelica Balabanoff (1878–1965): Die Tatsache, dass in der »Freien Jugend« regelmäßig Texte dieser russisch-italienischen Sozialistin erschienen, spricht dafür, dass ihr Emil Oprecht, vermittelt von Fritz Platten oder Robert Grimm, begegnet ist. Auch Balabanoffs Bruch mit den Bolschewiken (1921) könnte ihm Stachel, dann Vorbild gewesen sein. Spuren einer Freundschaft fehlen allerdings; erst aus dem Jahr 1949 ist im Verlagsarchiv ein schöner, sehr persönlicher Brief erhalten. Balabanoff war Zeugin, wie auf tragische Art während des Landesstreiks »die gefährlichen« Elemente ausgeschafft wurden. Sie erinnerte sich später daran, wie ein harmlos aussehender Bauernjunge die eher friedlich wirkenden Bewachungssoldaten aufforderte, diese gefährlichen Russen endlich zu erledigen. Am Ende ihres Lebens wurde sie gefragt, warum sie denn vor dem Jahr 1914 in die Schweiz gegangen sei. Ihre Antwort: Weil sie als italienische Sozialistin und Revolutionärin dorthin gehen wollte, wo die damals schlimmste Ausbeutung ausländischer, rechtloser Arbeiter stattgefunden habe.18

Herman Greulich (1842–1925), ein Mann des 19. Jahrhunderts, war ein Immigrant aus Schlesien, der nur mit dem Stichentscheid des Gemeindepräsidenten von Hirslanden im Jahr 1877 hatte eingebürgert werden können. Es gelang ihm nach langen Mühen, mit Karl Bürkli und Albert Steck die Sozialdemokratische Partei der Schweiz zu gründen. Als Parlamentarier in Stadt, Kanton und Bund war er auch in verschiedenen öffentlichen Ämtern tätig. So wurde er zum Arbeitersekretär im Vollamt berufen, nachdem der Bundesrat – wegen des Aufstieg der Arbeiterbewegung und der allgemeinen Relevanz der »Sozialen Frage« – beschlossen hatte, diesen Posten zu schaffen. Das gewichtige Buch »Der Kapitalismus« von Emil J. Walter, das Emil Oprecht als zweites in seinem Verlag herausgab, war Herman Greulichs Andenken gewidmet.

Robert Grimm (1881–1958), der viel in der »Freien Jugend« geschrieben hatte, war mit Emil Oprecht gut bekannt. Als Buchdrucker, der noch auf der »Walz« gewesen war, zog ihn sein politischer Ehrgeiz in den Beruf des Redaktors. Grimm galt als erfolgreichster Redner der Linken. Nach der Organisation der für die Geschichte des Sozialismus wichtigen »Internationale Sozialistische Kongresse« in Zimmerwald 1915 und Kiental 1916 entfernte er sich langsam von Lenin und dessen Position. Was sein Versuch der Vermittlung eines Separatfriedens zwischen den Zentralmächten und Russland bezweckte – der im Übrigen Bundesrat Arthur Hoffmann das Amt kostete –, ist historisch umstritten.

Nach dem Landesstreik von 1918 sprach ihn ein Gericht schuldig, obwohl es schwierig war, ihm eine Gesetzesverletzung nachzuweisen. In der Haft schrieb er eine Schweizer Geschichte und ein Buch über die sozialistischen Ideen in der Schweiz; Letzteres erschien 1931 im Verlag Oprecht & Helbling. Als Nationalrat stritt er mit Hans Oprecht um die richtige Strategie gegen die Wirtschaftskrise. Im Zweiten Weltkrieg leitete der einstige Pazifist das kriegswirtschaftliche Amt für Kraft und Wärme. In der »Eingabe der Zweihundert« vom November 1940 wurde er von den »gutbürgerlichen Anpassern« als einer bezeichnet, der »endlich zu liquidieren« sei.19

1943 wurde er vom Kassationsgericht von schuldhaftem Verhalten im Landesstreik freigesprochen.

Fritz Platten (1883–1942) kam mit neun Jahren aus seiner Heimat bei St. Gallen nach Zürich, wo er seine Schlosserlehre bei Escher Wyss wegen eines Arbeitsunfalls nicht vollenden konnte. Früh in der Arbeiterbewegung engagiert, wanderte er 1905 nach Russland aus, um an der Russischen Revolution teilzunehmen. Seine Rückkehr in die Schweiz führte ihn an die Spitze der Linken in der Sozialdemokratie. Fritz Brupbacher beschrieb ihn mit den Sätzen: »Fritz Platten war eine sonderbare Natur: Eine Art Reformist mit einem Benzinbehälter im Innern.«20 Platten führte den Zürcher Generalstreik von 1912 an und organisierte im gleichen Jahr das berühmte Begräbnis von August Bebel, einem der Begründer der Deutschen Sozialdemokratie, der zuletzt bei Zürich gelebt hatte und dort gestorben war. Er leitete 1917 die Heimfahrt Lenins durch das Deutsche Reich und begleitete diesen bis nach Russland. Er war auch Nationalrat, wurde aber verhältnismäßig streng für die Mitorganisation des Landesstreiks von 1918 bestraft.

In Petersburg rettete er im Januar 1918 bei einem Attentat Lenin das Leben, indem er sich über ihn warf. Im Präsidium der »III. Internationalen«21 seit deren Gründung aktiv, übersiedelte Platten 1923 definitiv nach Russland. Er und seine Frau ließen ihren Sohn im Wissen um die kommenden Gefahren in der Schweiz bei befreundeten Pflegeeltern zurück. 1937 fiel seine dritte Frau, die Zürcher Kommunistin Berta Zimmermann, Stalins Schergen zum Opfer. Das gleiche Schicksal traf auch Fritz Platten selbst fünf Jahre später an Lenins Geburtstag am 22. April nach langer Lagerhaft.

—

6

Fritz Platten bittet um Kinderbücher [Transkription, S. 363]

Dass die beiden Brüder Emil und Hans Oprecht während des Ersten Weltkriegs politisch getrennte Wege gingen, hatte sie nicht voneinander entfremdet; dazu brauchte es mehr als Parteipolitik. Sie waren mit Überzeugung seit 1915 Mitglieder der Sozialdemokratie. Diese spaltete sich in dieser Zeit in drei Strömungen: in die zur Revolutionsgegnerschaft gehörende Parteirechte; in die breite, von beiden Flügeln verachtete Parteimitte, bei der sich Hans Oprecht engagierte, und in die von seinem Bruder Emil mitgestaltete, unter den Jungen rasch zulegende Parteilinke, deren Pazifismus sich bald als die dominante Weltanschauung des Sozialismus herausstellte. Die Zuversicht der Brüder wurde schon 1914 durch das Schicksal Jean Jaurès, des französischen Sozialisten und Gründers der Zeitung »L’Humanité«, erschüttert. Jaurès hatte versucht, in Stuttgart einen gemeinsamen Streik gegen den Krieg von den deutschen Genossen einzufordern: Nach seiner Rückkehr fiel er in Paris einem Attentat zum Opfer,22 eben weil er sich dem bevorstehenden Krieg zu widersetzen versucht hatte.

Ein plötzliches Fieber der Verfeindung hatte die europäischen Völker ergriffen, nicht zuletzt auch die Arbeiterschaft. Hans und Emil Oprecht verstörte das. Die Spaltung der Landesteile der Schweiz, die je mit den Nachbarn gleicher Sprache sympathisierten, fanden sie furchtbar. Sie teilten die Idee Carl Spittelers, die er in der berühmten Rede »Unser Schweizer Standpunkt« vorgetragen hatte:

»Nun wohl, eine Ausnahmegunst des Schicksals hat uns gestattet, bei dem fürchterlichen Trauerspiel, das sich gegenwärtig in Europa abwickelt, im Zuschauerraum zu sitzen. Auf der Szene herrscht die Trauer, hinter der Szene der Mord. Wohin Sie mit dem Herzen horchen, sei es nach links, sei es nach rechts, hören Sie den Jammer schluchzen, und die jammernden Schluchzer tönen in allen Nationen gleich, da gibt es keinen Unterschied der Sprache. Wohl an, füllen wir angesichts dieser Unsumme von internationalem Leid unsere Herzen mit schweigender Ergriffenheit und unsere Seelen mit Andacht, und vor allem nehmen wir den Hut ab. Dann stehen wir auf dem richtigen neutralen, dem Schweizer Standpunkt.«23

—

Emmie Oprecht hinterließ der Zürcher Zentralbibliothek 1990 den Nachlass, der kaum Dokumente aus der Zeit vor 1933 enthielt; nur wenige intime Briefe von ihren Freundinnen, aber gar nichts Derartiges von Ehemann Emil. Auch Militärdokumente aus dem Ersten Weltkrieg fehlen. Nach dem »Dienstbüchlein«, das belegen würde, wie viel Zeit Oprecht im Militär verbracht hat, sucht man vergeblich.

Während die parteiliche Jugendarbeit von Emil Oprecht in der Öffentlichkeit kaum Beachtung fand, wurde seine Aktion zugunsten von Kindern aus Deutschland und Österreich, die er in den Jahren 1918 bis 1921 nach Zürich holte und in Familien für Erholungsferien unterbrachte, von allen Seiten bewundert. Über die »Hilfsaktion für ausländische Proletarierkinder« berichtet die »Vorkämpferin«, die Zeitschrift der Sozialdemokratischen Frauen, und sie wird ausführlich in Kurt Guggenheims Roman »Alles in Allem« erwähnt. In der Gedenkschrift von 1952 für den verstorbenen Verleger findet sich im Beitrag von Curt Riess auch eine Fotografie mit einem Eisenbahnwagen voller Kinder, vor dem eine Krankenschwester und Emil Oprecht zu sehen sind.

Im Verlagsarchiv ist ein Fotoalbum über die Tätigkeiten dieses Hilfsvereins erhalten. Es trägt die Überschrift »Wiener Kinder mit Tuberkulose etc.« und den Vermerk »die Fotos wurden gemacht in Anwesenheit des Schweizer Obersts Frey«.24 Beigelegt ist eine Reiseerlaubnis für Emil Oprecht, unterschrieben vom deutschen Gesandten in Bern. Als Berechtigungsgrund ist Oprechts Stellung als »Vorsitzender der Hilfsaktion für ausländische Proletarierkinder in Zürich« angegeben. Ein Datum fehlt, aber der Passierschein muss in die Zeit vor Doktorat und Heirat, also vor 1921, fallen. Die Vermutung, Emmie sei auch dabei gewesen, ist naheliegend, obwohl das Album kein Bild des Paares enthält. Die Fotos sind beschriftet mit den Namen der Kinder, hinzugefügt sind Kurzbeschreibungen ihrer Schicksale. Bezeichnend, dass das Album bis Ende der 1980er-Jahre im Verlagsarchiv als ältestes Dokument erhalten blieb; es muss den beiden viel bedeutet haben.

Die Selbstbezeichnung als Vorsitzender des Hilfsvereins belegt Emil Oprechts Ambitionen: Er war Jungsozialist, junger Doktor, höherer Unteroffizier der Armee, drei Jahre lang Bankangestellter – und einer, der etwas leisten wollte und der sich nicht scheute hervorzutreten.

7

Emil Oprecht und eine Rotkreuzschwester verabschieden eine Gruppe von Kindern aus einem Kriegsland, die von ihren Schweizer Ferien zurückkehren

.

Der Unbekümmerte

Emil Oprecht war widersprüchlich für alle, mit denen er sich zusammentat, von Anfang an, und es schien ihm nichts auszumachen. Man sah in ihm einen, der kühne Ideen aufbrachte, für diese dann aber auch mit voller Kraft persönlich einstand, indem er lange Durststrecken in Kauf nahm. Noch deutlicher war, dass es ihn überhaupt nicht zu kümmern schien, was seine Umwelt an Zweifeln vorbrachte. Es machte den Anschein, er müsse sich für nichts rechtfertigen, er wirkte selbstsicher, aber mehr noch: eben unbekümmert.

Wer diesen Charakterzug, der vielleicht ganz besonders auffällig war am jungen Mann, zu verstehen sucht, muss ihn zuerst erkennen: Es geht nicht um etwas »Jugendliches«, sondern um einen Teil spezieller Wesensart, denn das Unbekümmerte führte ihn durch eigentliche Abgründe der Selbstfindung und blieb, wie es scheint, eine traumwandlerische Sicherheit, die ihm jene Abstürze ersparte, mit denen andere hadern mussten. Weil er sich bei seinen Unternehmungen rückhaltlos eingab, schien man ihm immer zu glauben, dass es ihm nur um die Sache, nie um seine Person ging.

Es lohnt sich darum, seine Unbekümmertheit abzugrenzen, denn sie hat mit einer großen Zahl fast gleicher Eigenschaften zu tun und wird gern verwechselt.

Seine Unbekümmertheit hatte nichts Fahrlässiges, sie war niemals unbedachtsam; er war auf gar keinen Fall skrupellos.

Seine Unbekümmertheit war keineswegs harmlos oder unbedarft; wenn man glaubt, sie hätte ihn unkritisch gegen sich selbst und seine Pläne gemacht, würde man sich täuschen.

Seine Unbekümmertheit enthielt sehr viel Leichtigkeit und Ausgelassenheit, aber sie war niemals Leichtsinn oder gar Leichtfertigkeit. Er spielte seine Rollen und blieb sich immer dieses Rollenspiels und seiner Verantwortung bewusst.

Seine Unbekümmertheit war nie burschikos (wie man es in seiner Jugend genannt hätte) oder cool (wie man es viel später bezeichnen würde), denn sie war weder natürlich noch banal, sondern selbstbewusst.

Seine Unbekümmertheit war viel mehr als Gelöstheit. Er widersetzte sich Zwängen, so weit er es konnte, aber er war alles andere als lässig.

Seine Unbekümmertheit war nicht Dreistigkeit; sie betraf immer ihn selbst, aber nicht die Mitmenschen, die er stets respektierte.

Am meisten hatte sie von Arglosigkeit und Humor.

3

Akademische Ehre ohne Zeitverlust

Die Prüfungsakten der Doktoranden des Jahres 1921 sind im Staatsarchiv öffentlich zugänglich. Emil Oprechts Examensarbeiten zeigen, dass er nicht für die Wissenschaft geboren war, dass er sich aber, so gut er konnte, mit den Prüfungsfragen auseinandersetzte.

Unter den Jungsozialisten war Emil Oprecht eine schillernde Gestalt. Wie sein Bruder strebte er nach einem akademischen Titel und wie sein Vorbild Willi Münzenberg wollte er Verleger werden. Seine politisch radikalen Artikel verraten nicht, dass er zur gleichen Zeit im Militärdienst zum höheren Unteroffizier befördert worden war. Diese Texte würden auch niemals erwarten lassen, dass er bereits ein gutes Zeugnis für seine Tätigkeiten in drei Abteilungen einer Bank bekommen hatte. Pikant ist, dass der große Landesstreik von 1918 in Zürich ausgerechnet mit einem zweitägigen Streik der Bankangestellten begonnen hatte, einem Streik, der viele Bürger zutiefst erschreckte.

Die große Mehrheit der bürgerlichen Studenten hielt während des Landesstreiks die rechten Brückenköpfe der Limmatbrücken besetzt, um so die Polizei und das Militär zu unterstützen und die Stadtquartiere rechts der Limmat zu verteidigen. Die Studenten waren die Speerspitze des antisozialistischen Bürgertums. Bei den Kommilitonen wie bei den Genossen war Oprecht eine Ausnahmefigur, er wurde als reifer und überlegen empfunden,25 hatte er doch mit 25 Jahren schon ein halbes Dutzend Vereine gegründet, die er übrigens alle präsidierte – und das alles in der kleinen Wohnung seiner Eltern, bei denen er immer noch lebte. Sein sicheres Selbstbewusstsein manifestierte sich auch darin, dass er sich von einer bekannten Kunstmalerin porträtieren ließ. Er lebte, ohne dass ihn das irritierte, in zwei Welten: In Aussersihl galt er als linksradikaler Sozialdemokrat, der akademischen Umgebung begegnete er als Nationalökonom, der sich den letztlich auch bürgerlichen Regeln dieses – angeblich »unpolitischen« – Milieus anpasste. Drei Menschen erkannten in ihm aber beides: sowohl den idealistischen jungen Mann wie den überlegten Akademiker.

Hanni Bay (1885–1978) entstammte einer Berner Tuchfabrikantenfamilie. Die weit herum vergessene Kunstmalerin porträtierte Emil Oprecht in den zwei Monaten zwischen seiner Promotion und seiner Hochzeit. Im gleichen Zeitraum entstand ihr bekanntestes Werk »Das Limmatquai im Winter«, das vom Berner Kunstmuseum erworben wurde. Da ihr Vater wie der Großvater jung und ohne Nachfolger gestorben waren, wurde die Tuchfabrik jahrzehntelang zuerst von der Großmutter und dann von der Mutter geführt. Die Großmutter war es auch, die Hannis Begabung erkannte und ihr ein Atelier einrichtete. Sie kam auch für die Ausbildung der Enkelin in Antwerpen, München und Paris auf. Dort traf Hanni Bay auf sozialistische Freunde, denen sie sich anschloss.

Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz lebte sie zehn Jahre mit dem Armenanwalt Christian Albert Hitz in Chur; 1920 übersiedelte das Paar nach Zürich, wo Hitz Redaktor beim »Volksrecht« wurde und Karriere als Parlamentarier machte. Hanni Hitz-Bay geriet in eine Schaffenskrise, die sich verschlimmerte, als es 1925, nach 15 Ehejahren, zur Scheidung kam. Doch sie erkämpfte sich die Wiederaufnahme ins Register der »Bernburger«, die vornehmste Gesellschaftsschicht der Bundesstadt. Ihr Berner Bürgerrecht hatte sie mit der Heirat verloren. 1942 kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück und setzte ihre künstlerische Arbeit fort. Den Lebensabend verbrachte sie im Burgerspital, der Nachlass befindet sich in der Burgerbibliothek Bern.

Heinrich Johann Sieveking (1871–1945), Sozialökonom aus einer alten Hamburger Gelehrtenfamilie, wurde 1907 Lehrstuhlinhaber in Zürich, wo er sich sogleich an der Einrichtung der Arbeiterbibliothek, des heutigen »Schweizerischen Sozialarchivs«, beteiligte. Es ist also kein Zufall, dass Emil Oprecht ihn als Doktorvater wählte.

Als in Hamburg die neue Universität geschaffen wurde, übernahm Sieveking dort 1922 den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und wurde 1928/29 Rektor. Sein Vorschlag, die neue Hochschule nach Gotthold Ephraim Lessing zu benennen, blieb erfolglos. 1933 wollte er sich den neuen Herren nicht anpassen, wurde kaltgestellt und 1936 emeritiert.

Eugen Grossmann (1879–1963) wurde parallel zu einer steilen Beamtenkarriere 1914 ordentlicher Professor für Statistik und Finanzwissenschaften an der Zürcher Universität. Von 1944 bis 1945 war er deren Rektor. Als er 1914 zum Chef des Statistischen Amtes der Schweiz berufen wurde, schrieb die »Wochenchronik«: »Ein links orientierter Liberaler […] Zürich wird diesen talentvollen und vornehmen Menschen nur mit Bedauern ziehen lassen, andererseits aber Freude darüber empfinden, dass für einen Posten, an den die Kritik öfter stark herangetreten ist, der rechte Mann gefunden wurde.«26 Von 1915 bis in die 1950er-Jahre hatte Grossmann bedeutenden Einfluss auf die Steuerpolitik des Landes. So bearbeitete er zum Beispiel 1917 die mögliche Bundes-Erbschaftssteuer, projektierte 1933 die Warenumsatzsteuer und deckte 1936 das erschreckende Ausmaß der Steuerhinterziehung auf; eine Angelegenheit, die schließlich die Grundlage für die Einführung der Verrechnungssteuer wurde. Grossmann prüfte Emil Oprecht 1921 im Fach Steuerwesen.

Anders als der Bruder, der nach der Maturitätsprüfung in Küsnacht sogleich zu studieren begonnen hatte, musste Emil Oprecht zuerst Geld verdienen. Hans hatte es leichter, da er als Werkstudent der Pädagogik, Ethik und Staatsphilosophie gleichzeitig als Lehrer arbeiten konnte, was in der Nationalökonomie – Emils Fach – nicht erlaubt war. Sehr wohl möglich, dass die Professoren der Philosophischen Fakultät berufstätigen Studenten gegenüber etwas offener waren als die Lehrer in den Fächern der Rechtswissenschaft, wo die Nationalökonomie angesiedelt war.

Einen Großteil ihrer Studienzeit verbrachten Hans und Emil Oprecht im Militärdienst, der es ausschloss, sich am Abend noch den Studien zu widmen. Den beiden wurden die Semester angerechnet, obwohl sie die meiste Zeit davon im Dienst zugebracht hatten. Möglich auch, dass sich Emil lieber etwas später immatrikulierte, weil er sich von den Eltern erst nach dem Abschluss des Bruders unterstützen lassen wollte.

—