Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dittrich Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

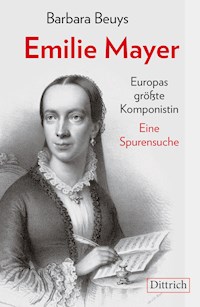

"Eine Dame, Dem. Emilie Mayer, wird im Concertsaal des Königlichen Schauspielhauses eine Anzahl ihrer Compositionen zur Aufführung bringen lassen; ... ein solches Concertprogramm, ganz von weiblicher Hand ins Leben gerufen, ist, nach unserer Erfahrung und Kenntniss wenigstens, bis jetzt ein unicum in der musikalischen Weltgeschichte." (Vossische Zeitung, Berlin 20. April 1850) Es war der Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte: Emilie Mayer, geboren 1812 in Mecklenburg-Vorpommern, wurde Europas größte Komponistin. Sie schuf allein 8 Sinfonien, 15 Ouvertüren und 10 Streichquartette. Gegen das vorherrschende Geschlechtermodell, das Frauen von Natur aus jede Kreativität absprach, setzte sich die selbstbewusste Emilie Mayer im männlichen Musikbetrieb durch. Nach ihrem Tod 1883 verschwand ihr Werk aus den Konzertprogrammen. Erst in jüngster Zeit wird es wiederentdeckt. Barbara Beuys legt die erste umfassende Biografie von Emilie Mayer vor, eingebunden in das Panorama einer aufregenden Zeit. Anhand neuer Spuren gelingt es ihr, das Profil der Komponistin zu schärfen und tiefere Einblicke in ihr Umfeld zu geben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Barbara Beuys

Emilie Mayer

Europas größte Komponistin

Eine Spurensuche

© Dittrich Verlag ist ein Imprintder Velbrück GmbH, Weilerswist-Metternich 2021

Printed in Germany

ISBN 978-3-947373-69-7

eISBN 978-3-947373-75-8

Satz: Gaja Busch, Berlin

Covergestaltung: Helmi Schwarz-Seibt, Leverkusen, unter Verwendung einer Abbildung der ÖNB Wien: PORT_00012656_01

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Nach kurzem Unterrichte componirte ich Variationen, Tänze, kleine Rondos1812–1820

Kapitel 2

Das Männliche wohnt im Reich der Freyheit, das Weibliche ist an die Erden gebunden Die Aufklärung legt den Grundstein der Ungleichheit

Kapitel 3

Gebet Euren Töchtern eine männliche Erziehung.

Der Vater will Emilies Persönlichkeit nicht brechen1820–1831

Kapitel 4

Friedland war nicht der Ort, um in der Tonwissenschaft sich zu vervollkommnen1831–1840

Kapitel 5

Die Weiber, im Ganzen genommen, lieben keine einzige Kunst, haben durchaus kein Genie Fanny Mendelssohn und Clara Wieck vertrauen ihren Tagebüchern – Emilie Mayer bleibt ledig

Kapitel 6

In Stettin: Unter Loewes Leitung komponierte sie Lieder, Sonaten, Streichquartette, Sinfonien1840–1847

Kapitel 7

Louise Farrenc – Vorbild französischer Musikkultur: Komponistin, Professorin, Ehefrau, Mutter Emilie Mayer kreiert nebenher Plastiken aus Weißbrot

Kapitel 8

Mit List in die Männerwelt: Frisch gewagt, ist halb gewonnen. Letzter Schliff bei Professor Marx1847–1848

Kapitel 9

Mitten in der Revolution in Berlin.

Im Juli 1848: Zurück nach Stettin1848–1850

Kapitel 10

Umzug nach Berlin. Das erste eigene Konzert: Ein »unicum in der musikalischen Weltgeschichte«1850–1851

Kapitel 11

Die Würfel sind gefallen: König und Königin beehren ein Konzert mit ihrer Gegenwart1851–1855

Kapitel 12

In Wien am Kaiserhof empfangen.

Ehrendiplom in München. Ein Frauennetzwerk für die Hausmusik1855–1859

Kapitel 13

Ihre Briefe an den Musikverlag: Höflich und selbstbewusst1860–1862

Kapitel 14

Clarissa von Ranke: Ein Sonett auf Emilie Mayer »Liebend und geliebt lebt sie ihr Leben«

Kapitel 15

Umzug nach Stettin.

Ein vergiftetes Lob: Die große Ausnahme1862–1867

Kapitel 16

Nicht unerhebliche Opposition in den männlichen und den weiblichen Gesellschaften1868–1875

Kapitel 17

Zurück nach Berlin. Eine Story über die Komponistin mit human touch1875–1880

Kapitel 18

Noch einmal großes Orchester: Emilie Mayers Faust-Ouvertüre erobert die Konzertsäle1881–1883

Epilog

Erst im 21. Jahrhundert wird Emilie Mayer langsam wiederentdeckt

Quellen und Literaturhinweise, Dank

Abbildungsnachweise

Personenregister

Kapitel 1

Nach kurzem Unterrichte componirte ich Variationen, Tänze, kleine Rondos

1812–1820

Am Rathaus von Friedland im Herzogtum Mecklenburg-Strelitz kam niemand vorbei. Nachdem 1703 wieder einmal ein verheerender Brand in dem schmucken mittelalterlichen Städtchen ausgebrochen war und neben vielen Häusern auch das Rathaus in Schutt und Asche verwandelt hatte, prägte seit 1803 ein Neubau mit breitem Walmdach und spitzem Turm den Markt von Friedland, in dessen Mauern knapp viertausend Menschen lebten. Und niemand, der über den Markt ging und das Rathaus im Blick hatte, konnte die Ratsapotheke übersehen, die seit 1658 linker Hand fast Wand an Wand an das kommunale Zentrum anschloss. Wer hier einzog, hatte das Apothekenmonopol für die Stadt und musste keine Konkurrenz fürchten.

Am 14. Mai 1812 wurde in der Ratsapotheke von Friedland ein Mädchen geboren und wenige Tage darauf in der nahen Marienkirche, einem mächtigen gotischen Backsteinbau, der wuchtige graue Taufstein aus dem 14. Jahrhundert steht heute noch rechts vom Altar, auf den Namen Emilie Louise Friederika getauft – mitten hinein in eine turbulente, von Not, Hass und Krieg geprägte Zeit.

Die persönliche Geschichte der Familie des Ratsapothekers Johann August Friedrich Mayer ist typisch für eine Zeit, in der die Lebenserwartung in Ost- und Westpreußen im Durchschnitt bei 24,7 Jahren lag, in der Rheinprovinz bei immerhin 29,8. Noch im Jahr seiner ersten Heirat wurde 1804 der Sohn Friedrich August geboren. Im November 1805 kam eine Tochter zur Welt; sie starb im April 1806. Im September verlor der zweijährige Sohn seine Mutter, der Ratsapotheker seine Frau. Im Frühjahr 1809 heiratete der zweiunddreißigjährige Johann August Friedrich Mayer zum zweiten Mal, die neunzehnjährige Henrietta Carolina Louisa. Ihr erstes Kind, Carl Friedrich Eduard, wurde im März 1811 geboren; Emilie – wie sie sich später nannte – war 1812 das zweite. Im Jahresrhythmus folgten Alexander Friedrich Wilhelm und am 21. August 1814 Henriette Caroline Louise. Nur vier Tage nach der Geburt stirbt die Mutter der vier Kinder. Der Vater muss zum zweiten Mal dem Sarg seiner Frau zum Friedhof vor dem Anklamer Tor folgen, das die Stadtmauer nach Osten abschließt.

Der Ratsapotheker wird sofort eine Frau als mütterlichen Ersatz für die vier kleinen Kinder aus der zweiten Ehe ins Haus geholt haben. Emilie ist zwei Jahre und drei Monate alt, als ihre Mutter stirbt; der jüngere Bruder knapp anderthalb, die Schwester ein Baby von fünf Tagen und der Halbbruder aus erster Ehe neun Jahre alt. Der Vater wird nicht wieder heiraten. Schließt man aus den engen Beziehungen, die die erwachsenen Geschwister lebenslang miteinander teilten, auf Emilies Kindheit, dann haben die schmerzlichen Verluste alle Geschwister emotional fest verbunden.

Es war nicht so, dass der frühe Tod nur Bürger und Bauern heimsuchte. Auch an den Hochgeborenen von Adel, die auf den Thronen saßen, mit Macht und Reichtum gesegnet, ging er nicht vorbei. Vier Jahre zuvor war 1810 Luise von Preußen gestorben, vierunddreißig Jahre alt, schon zu Lebzeiten vom Romantiker August Wilhelm Schlegel als »Königin der Herzen« gepriesen. Den Friedländern stand sie besonders nahe, denn die geborene Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz war eine Tochter ihres Landesvaters. Zehn Kinder verloren ihre Mutter, der königliche Gemahl versank in tiefe Depressionen.

Doch dem Preußenkönig blieb keine Zeit zum Trauern. Napoleon, der nach blutigen Schlachten 1805 in Wien und 1806 in Berlin als Sieger eingezogen war, beherrschte Europas Politik. Im Februar 1812 musste Preußen der französischen Armee das Durchmarschrecht nach Osten zugestehen, dazu Verpflegung, Munition und 12.000 Soldaten, weil Napoleon endlich das Reich des russischen Zaren erobern wollte. Emilie Mayer war wenige Tage alt, als der Kaiser Frankreichs Ende Mai an der Spitze einer riesigen Armee Richtung Moskau zog.

Im Juni 1812 erreichten rund 300.000 Soldaten Napoleons Ostpreußen; auch die Ackerbürgerstadt Friedland blieb von der daraus folgenden Katastrophe nicht verschont. Viele Bürger hielten Tiere innerhalb der Stadt und besaßen Ackerland vor den Toren. Die französischen Generäle forderten für ihre Soldaten gnadenlos ein, was ihnen nach dem Vertrag zustand: eine umfassende Verpflegung. Bald brach die Versorgung der einheimischen Bevölkerung zusammen. Auf den Landstraßen lagen tote Pferde; was vom Viehbestand noch am Leben war, versteckten die Bauern in den Wäldern. Die feindlichen Soldaten plünderten auf eigene Faust; auch Apotheken blieben nicht verschont. Als die Soldaten Napoleons weiter nach Osten zogen, ließen sie eine verbitterte, von Hass erfüllte Bevölkerung zurück.

Das Jahr 1812 war kaum zu Ende, da zogen die selbstbewussten Eroberer von gestern wieder durch Ostpreußen, diesmal im eisigen Winter auf dem Rückzug von Ost nach West – zerlumpte, verhungerte, humpelnde Gestalten, denen nicht selten Arme oder Beine fehlten. Auch in Friedland wird die Bevölkerung diesen Elendszug mit hämischer Freude wahrgenommen haben. Erbarmen gab es nicht für die von Russland geschlagenen Soldaten Napoleons, denen der Zar mit seinen Truppen nachsetzte, um der Herrschaft Napoleons über Europa den Todesstoß zu versetzen.

Friedrich Wilhelm III. von Preußen konnte mit großer Zustimmung rechnen, als er am 16. März 1813, von den sogenannten »Patrioten« unter hohen Militärs, Beamten und Intellektuellen bedrängt, Napoleon den Krieg erklärte und einen Aufruf »An mein Volk« erließ. Das war ein neuer Ton im feudaladligen Staat, der nur Untertanen kannte. Die gebildete männliche Jugend zog begeistert gegen den Tyrannen aus Frankreich und für ein freies Deutschland in die Schlacht. Die Reformer in Preußen hofften, endlich Neuerungen in Wirtschaft und Gesellschaft, Verwaltung und Verfassung durchzusetzen, und die Grundlagen für einen modernen Bürgerstaat zu schaffen.

Von den Kindern des Ratsapothekers in Friedland bekam wahrscheinlich Friedrich August, der mit Abstand Älteste, etwas mit von der äußeren Unruhe, wenn er vom Markt in die 1370 erstmals erwähnte Gelehrtenschule ging. Seit 1805 war sie offiziell ein Gymnasium und steht heute noch gegenüber vom Hauptportal der Marienkirche. Aber so klein seine Halbgeschwister auch waren, die ganze Familie wird etwas von den katastrophalen Zuständen vor der Haustüre gespürt haben. Vielleicht gab es für die Kleinen ein bisschen Abwechslung von der bedrückenden Atmosphäre, wenn sie mit den Dienstboten die wenigen Schritte zur »Wasserkunst« gehen durften, die bis 1839 den Marktplatz zierte: ein Brunnen mit einer Säule, die Neptun und vier Delphine zeigte, und aus dem die Bevölkerung gutes Trinkwasser schöpfte. (Die erste Wasserleitung wurde in Friedland 1886 gelegt.)

Als Emilie fünf Jahre alt war, traf der Vater eine Entscheidung, die in bürgerlichen Kreisen seit Jahrzehnten zum guten Ton gehörte. Ratsapotheker Mayer verkörperte mit den evangelischen Pfarrern und den Lehrern des Gymnasiums das Bildungsbürgertum von Friedland. Als wesentliches Merkmal des bürgerlichen Lebens hatte sich seit dem Ende des 18. Jahrhundert die Liebe zur Musik entwickelt. Sie war nicht länger ein Privileg der adligen Höfe, sondern wurde im bürgerlichen Ambiente gepflegt. Als ideales Musikinstrument stand bald ein Klavier in jedem bürgerlichen Wohnzimmer und Salon. Ein Statussymbol, an dem die Töchter des Hauses viele Stunden verbrachten. Denn die Musik, so heißt es in »Amaliens Erholungsstunden«, der ersten feministischen Frauenzeitschrift, die die Schriftstellerin und Journalistin Marianne Ehrmann 1790 in Stuttgart gegründet hatte, ist »eine der reizendsten, schönsten Beschäftigungen für Leute von Herz und Geschmack…« Man findet »gar nicht mehr leicht ein Mädchen aus dem Mittelstande, das sich ihr nicht, mit oder ohne Anlage, gewidmet hat«. Auch Emilie Mayer sollte Klavierspielen lernen.

Im Gegensatz zu Frankreich, wo lange schon Frauen als bezahlte Profis am Klavier unterrichteten, waren Klavierlehrerinnen, aber auch ihre männlichen Pendants, in Deutschland bis weit ins 19. Jahrhundert Mangelware. Wie es der Tradition entsprach, wählte Apotheker Mayer für seine Tochter einen Musiker, der sich im kirchlichen Dienst bewährt hatte: »In Friedland … erhielt ich den ersten Clavir-Unterricht bei einem Küster Namens Driver«. So beginnt Emilie Mayer eine beruflich-biografische Skizze, mit der sie 1870 in einem Brief an den Musikkritiker und Komponisten Wilhelm Tappert ihren Weg als Komponistin zusammenfasst. Das Schreiben liegt seit 1918 mit insgesamt neun ihrer erhaltenen Briefen in der Staatsbibliothek von Berlin; aber bisher sind zentrale Passagen daraus nicht veröffentlicht worden. Gut möglich, dass sich in den Wohnräumen der Ratsapotheke ein Klavier befand, auf dem schon die verstorbenen Frauen des Apothekers gespielt hatten.

Als Carl Heinrich Ernst Driver 1817 in der Ratsapotheke seinen Unterricht begann, hatte er die anfängliche Küsterstelle schon für eine Musikerkarriere genutzt: Er war Kantor und Organist an der Marien- und an der Nikolaikirche und Schullehrer in Friedland. Es trafen ein engagierter Lehrer und eine Schülerin mit außergewöhnlichem Talent aufeinander: »Nach kurzem Unterrichte componirte ich Variationen, Tänze, kleine Rondos ect.« Knapp, ohne eitle Schnörkel beschreibt die achtundfünfzigjährige Emilie Mayer 1870 den ungewöhnlichen Start ihres Klavierunterrichtes im Elternhaus.

Ähnlich selbstverständlich klingt es im »Tonkünstler-Lexicon Berlin’s von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart«, das Carl von Ledebur 1861 herausgab: »Nach dem ersten Unterricht im Clavierspiele beim Organist Driver … versuchte sie sich bald in der Composition von Tänzen und Variationen …« Ein Blick voraus: Zu dieser Zeit in einem solchen Standardwerk als komponierende Frau aufgenommen zu werden, ist keine Selbstverständlichkeit. Zwei weitere Quellen berichten ausführlich, wie vertraut und für damalige Zeiten völlig ungewöhnlich es zwischen Lehrer Driver und seiner Schülerin zuging.

Die »Jugenderinnerungen einer Stettiner Kaufmannstochter« erschienen 1921. Die Schriftstellerin Marie Silling war während ihrer Schuljahre in den 1860ern mit einer Nichte von Emilie Mayer in Stettin befreundet. Sie hörte, wie die inzwischen berühmte Tante beim Besuch ihrer Familie »am Flügel phantasierte« und hat sie einmal in Stettin im Freien beobachtet. Als Erwachsene schloss Marie Silling sich der Frauenbewegung an. Weil Emilie Mayer für sie ein Vorbild an »selbständig schöpferischen Kräften des weiblichen Geschlechts war«, aber schon mit dem 20. Jahrhundert als Komponistin in Vergessenheit geriet, nahm Marie Silling sie bewusst in ihre »Erinnerungen« auf: »Ich erbat und erhielt Einblick in ihre Familiengeschichte und in ihre Briefe, soweit diese noch vorhanden waren …«

Allerdings darf nicht vergessen werden: Was die Schriftstellerin rund vierzig Jahre nach Emilie Mayers Tod aus deren Kindheit erzählt, hat sie nicht aus erster Hand von ihrer Heldin vernommen. Sind es ausgeschmückte Familienanekdoten? Von der Autorin zusätzlich angereichert? Der Verdacht ist berechtigt, zumal Silling es mit den Fakten nicht so genau nimmt, zu wichtigen Lebensdaten falsche Jahreszahlen nennt.

Doch es gibt eine weitere, wesentlich frühere Quelle, und sie bestätigt die Erzählungen von Marie Silling zu Emilie Mayers Kindheit. In den Ausgaben der Neuen Berliner Musikzeitung vom 15. und 22. März 1877 erscheint eine zweiteilige »Biographische Skizze« über Emilie Mayer von Elisabeth Sangalli-Marr. Weibliche Musikkritiker gibt es weder in dieser noch einer anderen Musikzeitschrift. Dass eine Frau einen ausführlichen begeisterten Lebensbericht über eine Komponistin schreiben kann, zeigt an, welchen außergewöhnlichen Rang beide Frauen um diese Zeit in der kulturinteressierten Öffentlichkeit einnehmen.

Elisabeth Sangalli, eine junge Schauspielerin am Hamburger Thaliatheater, veröffentlichte 1847 ihr erstes Drama »Macht der Vorurtheile«. Einfühlsam entfaltet sie die inneren Konflikte einer jungen jüdischen Frau, die sich in einen Christen verliebt hat, aber nach dem Willen ihres Vater einen Juden heiraten soll. Der Christ wiederum, obwohl den jüdischen Mitmenschen durchaus wohlgesonnen, erwartet von ihr, der Taufe und einer christlichen Heirat zuzustimmen. Das kann nicht gut gehen. Die Botschaft der Autorin ist eindeutig: Christen und Juden müssen ihre Religion nach vorurteilsfreien, vernünftigen und menschenfreundlichen Maßstäben ausrichten.

1848 heiratet Elisabeth, zwanzig Jahr alt, den zweiundfünfzigjährigen, frisch geschiedenen renommierten Schauspieler und Regisseur Heinrich Marr. Sie beendet ihre Laufbahn am Theater, bleibt aber auch nach der Heirat als Schriftstellerin aktiv. Schon 1849 erscheint in zwei Bänden »Arm und Reich. Ein Arbeiter-Roman«. Diesen, wie alle weiteren Bücher schreibt sie unter ihrem Geburtsnamen. Sangalli-Marr tritt in ihren Schriften für die Gleichberechtigung der Frau und eine sozial gerechte Gesellschaftsordnung ein, in der Bildung und Erziehung einen zentralen Platz einnehmen.

1877 war sie seit fünf Jahren Witwe; vielleicht hat sie Emilie Mayer, die seit 1875 wieder in Berlin lebte, im Rahmen von Konzerten oder Geselligkeiten kennengelernt. Ihre faktenreiche »Biographische Skizze«, von einer anschaulichen Charakteristik der Persönlichkeit Emilie Mayers geprägt – über die zu gegebener Zeit noch mehr zu berichten sein wird –, ist ohne ein Treffen der beiden Frauen nicht denkbar. Auch was sie über die Bedeutung der Musik in Emilie Mayers Kindheit und die entscheidende Rolle des Klavierlehrers Driver schreibt, kann Elisabeth Sangalli-Marr nirgendwo abgeschrieben, sondern nur von der Komponistin selbst erfahren haben.

Die Begabung von Emilie für Musik fiel demnach früh in der Familie auf, weil schon die Vierjährige »ihre augenblickliche Stimmung meistens singend zu erkennen geben wusste«. Wenn Soldaten mit Musik durch die Stadt und dann über den Markt vorbei an der Ratsapotheke zogen, konnte sie »die Grundmelodie dieser Musikanten immer richtig nachsummen«. Der Vater brauchte nicht lange nachzudenken, welche seiner zwei Töchter besonders geeignet war, das bürgerlich-musikalische Element in der Familie zu repräsentieren.

Und Emilie sah im Klavierunterricht keine pädagogische Zwangsmaßnahme. Schon nach wenigen Lektionen ermutigte der Organist Carl Driver seine Schülerin in Mecklenburgischem Platt: »Wenn du die Meu gifst, kann ut di wat warden.« Die Fünfjährige nahm ihn beim Wort und spielte bald während der Lektionen außer den Noten, die auf dem Papier standen, ungefragt ihre eigenen unsichtbaren. Das erboste den Lehrer, wie Elisabeth Sangalli-Marr erzählt, und er kommentierte: »… kannst Du et beter maken, sallt mir recht sin.« Nicht ahnend, dass Emilie ihn wiederum beim Wort nahm, und ungefähr ein Jahr darauf ihren Klavierlehrer überraschte: »Driver, ich habe einen Walzer gemacht.« Die Tochter des Ratsapothekers sprach natürlich nicht Plattdeutsch.

Der Lehrer, in Elisabeth Sangalli-Marrs Skizze als »einfach, aber gediegen« beschrieben, reagiert weder skeptisch noch herablassend, sondern rundum positiv. Schmunzelnd fordert er Emilie auf: »Spöl mal.« Nachdem sie ihm ihre Walzer aus dem Kopf vorgespielt hat, bekommt sie einen musikalischen Ritterschlag: »Geföllt mie, gief mie maol Papier, ick wil’n upschrieben.« Das Lob bringt das musikalische Talent in Fahrt. Schon in der nächsten Unterrichtsstunde präsentiert Emilie selbstbewusst neue Kompositionen.

Weiter angespornt vom Lehrer Driver, aber auch von Familie und Freundinnen, »die über das Musik-Genie des liebenswürdigen, stets heiteren und naiven Mädchens entzückt waren, wuchs die Zahl ihrer Compositionen zu einer beträchtlichen Höhe heran«. So hat es Elisabeth Sangalli-Marr Jahrzehnte später von Emilie Mayer erfahren. Die Begeisterung ist ansteckend, die Vorstellung realistisch: Emilie, inzwischen sieben, acht, neun Jahre alt, sitzt am Klavier, umgeben von ihren Geschwistern, vom Vater und Lehrer Driver, von Freundinnen und Bekannten der Familie und lässt ihrem musikalischen Talent freien Lauf.

Ein solches Talent zu ermutigen scheint selbstverständlich. Tatsächlich ist die wohlwollende Atmosphäre in der Ratsapotheke von Friedland, die positive Reaktion des Organisten Driver und ebenso die offensichtliche Zustimmung ihres Vaters für damalige Verhältnisse eine ganz große Ausnahme und steht quer zum Zeitgeist. Das Selbstbewusstsein eines jungen Mädchens und seine besonderen Fähigkeiten fördern? Undenkbar, geradezu geächtet. Geht es nach den fest gefügten gesellschaftlichen Normen und dem, was das erstrebenswerte Lebensziel einer Frau sein kann, die 1812 geboren wird, sollte die kleine Emilie sich in Bescheidenheit üben und nicht mit allseits bewunderten Auftritten glänzen.

Kapitel 2

Das Männliche wohnt im Reich der Freyheit, das Weibliche ist an die Erden gebunden

Die Aufklärung legt den Grundstein der Ungleichheit

Es war in diesen Jahren, als der Berliner Bankier Abraham Mendelssohn, am 16. Juli 1820, einen Brief an seine fünfzehnjährige Tochter Fanny schrieb und einen Vergleich mit ihrem vier Jahre jüngeren Bruder Felix zog: »Die Musik wird für ihn vielleicht Beruf, während sie für Dich stets nur Zierde, niemals Grundbass Deines Seins und Thuns werden kann und soll; ihm ist Ehrgeiz, Begierde sich geltend zu machen … nachzusehen.« Es ehre Fanny, dass sie sich an dem Beifall freue, den der Bruder sich erworben hat. Dann folgt ein warnender Nachtrag an die Tochter: »Beharre in dieser Gesinnung und in diesem Betragen, sie sind weiblich, und nur das Weibliche ziert die Frauen.«

Zu verstehen ist diese eindringliche väterliche Ermahnung vor dem Hintergrund, dass Fanny und Felix Mendelssohn bis dahin eine gemeinsame musikalische Erziehung erhielten: exzellenten Klavierunterricht, für einige Zeit bei einer renommierten französischen Klavierlehrerin in Paris, dazu Unterricht in Komposition. Beide legten Alben an, in die sie ihre Kompositionen eintrugen. Fanny komponierte Lieder, Chöre, Klavierstücke. Die Geschwister waren miteinander sehr vertraut, tauschten ihre musikalischen Ideen auf gleichem Begabungsniveau miteinander aus. Das war der Zeitpunkt, als der Vater glaubte, eine eindeutige Trennung zwischen den Teenagern markieren zu müssen.

Beides war selbstverständlich: dass die musikalische Ausbildung des gerade einmal elf Jahre alten Felix nahtlos in einen Beruf als Musiker und Komponist übergehen würde und sein offensichtlicher Ehrgeiz deshalb gerechtfertigt war: ebenso sollte die vier Jahre ältere Schwester ihr sichtbares musikalisches Talent zurücknehmen, weil es im Leben einer Frau und der Definition von Weiblichkeit keinen Raum für beruflichen Ehrgeiz außerhalb des privaten Bereiches geben konnte. Sie hatte nur einen Beruf: Frau und Mutter zu sein.

Ein Jahr später, 1821, als die Familie von der Jägerstraße in das prächtige Palais in der Leipziger Straße 3 zog, endete die gemeinsame musikalische Ausbildung und das Zusammenleben der Geschwister in Berlin. Felix machte mit einem Lehrer die traditionelle Grand Tour junger Männer, um sich passende Kommunikationsformen und ein gewandtes Auftreten in der Öffentlichkeit für seine zukünftige Berufslaufbahn anzueignen. Leipzig, mit dem Gewandhausorchester Deutschlands Musikmetropole, Weimar, wo Goethe von dem klavierspielenden Wunderkind schwärmte, Paris, Süddeutschland, England waren die Stationen. Fanny, die von einer ähnlichen Bildungsreise nicht einmal träumen konnte, wurde zuhause durch Briefe von Felix Zuhause auf dem Laufenden gehalten.

Dass im Hause Mendelssohn – ab 1822 nannte man sich auf Initiative von Vater Abraham mit staatlicher Genehmigung Mendelssohn Bartholdy – die Lebenslinien von Schwester und Bruder bei gleicher Begabung in Bezug auf Ausbildung, berufliche und private Ziele radikal auseinander liefen, entsprach der Normalität im Verhältnis von Frauen und Männern. Friedrich Schlegel, Philosoph und Schriftsteller, dem Männerbund um Schiller und Goethe, dem Philosophen Fichte, dem Theologen Schleiermacher und romantischen Dichtern am Übergang zum 19. Jahrhundert verbunden, hat die herrschende Geschlechterdefinition plastisch auf den Punkt gebracht: »Das Weib gebiert Menschen, der Mann das Kunstwerk.« Damit war für Fanny Mendelssohn und alle Frauen, die im 19. Jahrhundert ihr musikalisches Talent zum Beruf machen wollten, ein Berufsverbot ausgesprochen.

Was die Zeitgenossen den Frauen als ewiges und natürliches Gesetz predigten, wurzelte in einer Ideologie, gerade einmal fünf Jahrzehnte alt. Doch sie prägt das Verhältnis der Geschlechter bis ins 21. Jahrhundert. Und hat zu Emilie Mayers Zeiten auch die Entwicklung der Musik und das Leben der Frauen, die sich zu dieser Kunst berufen fühlten, zutiefst beeinflusst. Ohne die Anfänge dieser Entwicklung aufzudecken, ist das, was die Komponistin Emilie Mayer aus ihrem Leben machte und erreichte, nicht im Ansatz nachvollziehbar.

Am Anfang dieser Ideologie steht Jean-Jacques Rousseau, eine Ikone der französischen Aufklärung, der mit seiner politischen Schrift »Du contrat social« zum Kampf für eine offene moderne Gesellschaft aufgerufen hat: »Der Mensch ist frei geboren und liegt überall in Ketten.« Im gleichen Jahr 1762 erscheint sein Roman »Émile oder Über die Erziehung«, der bis weit im 19. Jahrhundert ein Klassiker in bürgerlichen Haushalten, vor allem auch in Deutschland, war. Im Zentrum des Buches steht ein junger Mann und damit die männliche Identität, die der Autor scharf von der weiblichen absondert. Der Mann »ist nur in gewissen Augenblicken Mann, die Frau aber ihr Leben lang Frau …« Mit »gewissen Augenblicken« ist der Zeugungsakt angesprochen; kaum vorüber, ist der Mann wieder der Alte und kann ungehindert im öffentlichen Leben auftreten oder einem Beruf nachgehen.

Die Frau dagegen ist als Gebärende – und damit Mutter – lebenslang auf die »Erhaltung der Gattung« festgelegt. Sie muss die Kinder großziehen, den familiären Haushalt führen, ist aufgrund ständiger Geburten endlos damit beschäftigt und also muss ihr Platz auf ewig im Haus sein. Im fünften und letzten Buch von »Émile« taucht Sophie auf, seine zukünftige Frau. Sie lernt nähen, kochen und erhält ein wenig Musikunterricht, um dem Ehemann das Leben zu verschönern, wenn er sich nach schwerer Arbeit zu Hause ausruht.

Mit der Premiere fundamentaler Geschlechterdifferenz aufgrund der biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau legt Jean-Jacques Rousseau am Beginn der Aufklärung den Grundstein für die daraus folgende Zurücksetzung und damit die Diskriminierung der Frau. Sie ist nun das »zweite Geschlecht« und – verglichen mit dem Mann – nach dem Gesetz der Natur kein vollwertiger Mensch. Auf diese Weise hat der prominente Vertreter der Aufklärung ein Dilemma gelöst. Sein Motto für eine neue Gesellschaft heißt ins Konkrete übersetzt: »Der Mann ist frei geboren …«

Keine dreißig Jahre zuvor war die Welt eine andere. Das »Grosse vollständige Universal-Lexicon Aller Wissenschaften und Künste«, von dem Buchhändler und Verleger Johann Heinrich Zedler gegründet, die umfassendste deutsche Enzyklopädie des 18. Jahrhunderts, bringt 1735 in Band 64 einen Eintrag zum Begriff »Geschlecht«. Es bedeutet »famille, Maison, die Abkunft, das Abstammen und Herkommen eines Menschen von dem anderen«, wie zum Beispiel das Geschlecht der Hohenzollern. Kein Hinweis auf eine biologische Definition, die den Menschen in Mann und Frau teilt. Entscheidend ist die soziale Komponente, die Menschen aufgrund einer gemeinsamen Abstammung verbindet. Eine Definition, die im westlichen Europa fast tausend Jahre das Verhältnis zwischen Frauen und Männern bestimmte.

Zweifellos prägten Männer in diesem Zeitraum Politik und Gesellschaft. Aber soziale Differenzen waren – im Gegensatz zu biologischen – flexibel, veränderbar und nicht das unumstößliche Grundgesetz. Frauen hatten über Jahrhunderte die Möglichkeit, ihre Talente außerhalb von Mutterschaft und Ehe auszuleben und öffentlich aufzutreten. Dass diese verbreitete weibliche Lebenswirklichkeit, von Frauen aus der Bürgerschicht, in den Geschichtsbüchern der Moderne keinen Platz findet, ist den Begründern der Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert geschuldet.

Zu einer Zeit, als Frauen »natürlich« kein Gymnasium besuchen durften, geschweige denn eine Universität, haben die ersten hoch gerühmten Professoren der Geschichtswissenschaft die Quellen der Vergangenheit entlang der biologischen Geschlechterdifferenz gedeutet und so die Geschichte von Jahrtausenden grundlegend verzerrt und bis heute festgeschrieben. Als ob die Steinzeitmenschen – die Frauen Sammler, die Männer Jäger – nach dem Familienmodell des 19. Jahrhunderts lebten; als ob seit ewigen Zeiten allein Männer im öffentlichen Raum aktiv und Frauen auf Kinder, Küche und Kirche beschränkt waren und keinerlei Rechte besaßen.

Als Klara Runtinger 1390 in Regensburg Hans Graner heiratete, kamen die beiden größten Vermögen der Stadt zusammen. Wie unter Kaufmannsfamilien üblich, wurde im Ehekontrakt unter Zeugen festgelegt, dass Klara im gleichen Maße erbberechtigt war wie ihr Mann. Ihre Schwester Barbara heiratete 1401 ebenfalls einen wohlhabenden Regensburger Kaufmann. 1418 ging die Ehefrau wegen interfamiliären Vermögensstreitigkeiten vor den Rat der Stadt, und sie fand Gehör. Der Ehemann musste sich entschuldigen und »besonderlich versprechen, dass ich mit meiner Hausfrau Barbara fürbass freundlich und ordentlich leben soll und will«. Eine »Hausfrau« musste nach städtischem Recht im Mittelalter keineswegs Zuhause schweigend Unrecht erdulden.

Unabhängig von Ehestreitigkeiten waren die mittelalterlichen Runtinger-Frauen – wie die anderer Kaufmannsfamilien – nach der Heirat berufstätig. Sie arbeiteten am Wechseltisch oder verhandelten mit Interessenten im Gewölbe, wo die teure Ware lagerte. Sie erledigten die Geschäftskorrespondenz, wenn die Ehemänner auf Einkaufsreisen waren. In Köln betrieb die Frau des Kölner Kaufmanns Johann Liblar im 15. Jahrhundert unabhängig von ihrem Mann eine der größten Seidenfabriken der Stadt.

Die Schmetterlingsforscherin und Künstlerin Maria Sibylla Merian fand mit ihrem Buch »Der Raupen wunderbare Verwandelung …«, 1683 in Nürnberg erschienen, Anerkennung bei den Insektenforschern in ganz Europa. Sie trennte sich von ihrem Mann, lebte einige Jahre in einer christlichen Kommune in den Niederlanden, ließ sich mit ihren Töchtern in Amsterdam nieder und brach 1699 zu einer zweijährigen Forschungsexpedition in die Kolonie Surinam in Südamerika auf.

Einige wenige Frauenschicksale, die vor dem 18. Jahrhundert für viele stehen. Als sich die biologische Geschlechter-Polarität der Aufklärung mit Rousseaus »Émilie« in den bürgerlichen Kreisen durchsetzte, war Frauen die Grundlage entzogen, ein selbstbewusstes eigenständiges Leben führen zu können. Vor allem jenseits des Rheins im deutschen Kulturraum fand dieses Frauenbild schnelle und breite Resonanz. In seiner Schrift »Ueber die Weiber« erklärt 1787 der Jurist Ernst Brandes: »Die Natur wollte das Weib zu keinem selbständigen Wesen schaffen. Das Weib soll sich dem Manne nachbilden, ihm nachgeben. … Es zeigt sich, dass im Ganzen die Weiber … zum Leben in der häuslichen Gemeinschaft, nicht zum Treiben und Wirken in den größeren bürgerlichen Verbindungen, nicht zum öffentlichen Leben bestimmt sind …«

Poetisch beschreibt der Schriftsteller, Pädagoge, Verleger und überzeugte Anhänger der Aufklärung Joachim Heinrich Campe 1789 im »Vaeterlichen Rath für meine Tochter« das unentrinnbare Schicksal der Frauen: »Es ist also der übereinstimmende Wille der Natur und der menschlichen Gesellschaft, dass der Mann des Weibes Beschützer und Oberhaupt, das Weib hingegen die sich ihm anschmiegsame, sich an ihn haltende und stützende, treue, dankbare und folgsame Gefährtin sey – er die Eiche, sie der Epheu …«

Es dauerte nicht lange, bis dieses neue, plakativ einseitige Geschlechter-Modell im Staatsapparat angekommen war, wo Bürokraten es umgehend in Gesetze gossen. Am 5. Februar 1794 trat das »Allgemeine Landrecht für die preussischen Staaten« in Kraft. Darin wurde die autoritäre Stellung des Ehemannes festgeschrieben und er zum »Haupt der ehelichen Gemeinschaft« erklärt. Die Rechte, die einer Frau im angeblich dunklen Mittelalter zustanden, verschwanden über Nacht. Nun wechselte bei der Heirat eine Frau aus der Vormundschaft des Vaters in die des Ehemannes, weil sie für sich selber nicht verantwortlich sein konnte. Er allein war »befugt, die Person, die Ehre und das Vermögen seiner Frau in und außer Gerichten zu verteidigen«. Höhepunkt der staatlichen Gängelei: »Eine gesunde Mutter ist ihr Kind selbst zu säugen verpflichtet.« Höhepunkt der rechtlich verbrieften Gewalt des Ehemannes: »Wie lange sie aber dem Kind die Brust reichen solle, hängt von der Bestimmung des Vaters ab.«

Als 1896 im Reichstag zu Berlin die dritte und letzte Lesung des neuen Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) für das Deutsche Kaiserreich ansteht, kämpft die Frauenbewegung mit Kundgebungen, Demonstrationen und Unterschriftenlisten dafür, die Rechtlosigkeit der Frau endlich aufzuheben und sie dem Mann gleichzustellen. Vergeblich, denn Rechtsfragen sind Machtfragen, das wissen die führenden Männer in Staat und Gesellschaft nur zu gut.

Als das BGB am 1. Januar 1900 in Kraft tritt, hat der Ehemann weiterhin »in allen das gemeinschaftliche Leben betreffenden Angelegenheiten« das letzte Wort und das betrifft auch die gemeinsamen Kinder. Die meisten Familien-Paragrafen des BGB hatten in der Bundesrepublik Deutschland bis 1958 Gültigkeit; erst die umfassenden Reformen von 1977 schufen juristisch eine Gleichstellung von Frau und Mann. Geschichte ist kein Museum. So paradox es auf den ersten Blick aussieht: Die Wurzeln dieser frauenfeindlichen Gesetze gehen zurück auf die Aufklärung und ihr polarisierendes Geschlechter-Verhältnis, das mit dem ewigen Gesetz der Natur begründet wurde.

Es gab auch Widerstand gegen das einseitige Geschlechter-Bild. Einer, der radikal das Wort für die Emanzipation der Frau ergriff, war Theodor Gottlieb von Hippel, Jurist, Schriftsteller, Stadt- und Polizeipräsident von Königsberg. 1778 erschien seine Schrift »Über die Ehe«, 1792 folgte ein weiteres Werk »Ueber die bürgerliche Verbesserung der Weiber«. Der Hauptvorwurf des hohen Beamten an seine Geschlechtsgenossen: dass die »Weiber bloß Privilegia und keine Rechte haben; dass der Staat sie nur »wie parasitische Pflanzen behandelt, die ihr bürgerliches Dasein und ihren Wert nur dem Manne verdanken …« Ginge es nach gleichem Recht, müsste der Staat den Frauen »persönliche Freiheit und Unabhängigkeit wiedergeben« und ihnen »Cabinette, … Hörsäle, Comptoire und Werkstätten« öffnen. Stattdessen »erniedrige man ein ganzes Geschlecht zur Sklavenklasse«.

Ironisch nimmt Hippel die Einwände gegen Gleichberechtigung auf: »Schwangerschaft und Kindbette. Dacht’ ich es … Darum, Lieber, hätte die Natur die Weiber für unfähig zu regieren erklärt? Gehen denn S. Exzellenz nicht jährlich ins Bad?« Unter dem Deckmantel der Aufklärung und dem Vorwand von Naturgesetzen werden für den Juristen die Errungenschaften der Vernunft – und damit der Kultur – wieder beseitigt: »Im rohen Naturzustande entscheidet bloß das Recht des Stärkeren … wenn der Mensch die innige Überzeugung erreicht hat, dass die Vernunft das einzige Vorrecht sei, welches uns über das Tier erhebt, dann schwindet das Recht des Stärkeren …« Mit Hilfe der Vernunft »hat sich der Mensch zur hohen Stufe der Kultur hinaufgeschwungen«. Die logische Folge wäre: »Eiche« und »Efeu« begegnen sich auf Augenhöhe.

Der Stadtpräsident von Königsberg war ein einsamer Rufer in der gesellschaftlichen Wüste. Dichter und Denker führten unter Deutschlands bürgerlich-gebildeten Eliten das große Wort. Vorweg Goethe und Schiller, für die das Thema »Frauen« eine magisch-manische Anziehungkraft hatte. Schiller vor allem dichtete gegen Ende der 1790er Jahre unermüdlich über »Die Würde der Frauen«, »Die berühmte Frau« und breitete im »Lied von der Glocke« das ideale Familienleben, die naturgegebenen Rollen von Mann und Frau in üppigen Bildern aus: »Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, / Muss wirken und streben / Und pflanzen und schaffen, / Erlisten, erraffen, / … Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, / Die Mutter der Kinder, / Und herrschet weise im häuslichen Kreise / … und reget ohn Ende / Die fleißigen Hände …«

Mochte Schillers gute Bekannte Caroline von Schlegel mit ihrer Familie über diese Zeilen »vor Lachen fast von den Stühlen gefallen sein«. Tausende haben dieses beschwörende Bild durch das ganze folgende Jahrhundert und darüber hinaus gelesen, zitiert und als Abbild der guten alten Zeit ernst genommen.

Die Denker waren ebenso bemüht, die grundsätzliche und wertende Differenz zwischen Männern und Frauen als Naturgesetz zu etablieren. 1795 schreibt Wilhelm von Humboldt »Ueber den Geschlechterunterschied und dessen Einfluss auf die organische Natur«: »Alles Männliche zeigt mehr Selbstthätigkeit, alles Weibliche mehr leidende Empfänglichkeit«. Für den Bruder des berühmten Entdeckers Alexander von Humboldt, Gelehrter und Staatsmann, ist der Unterschied der Geschlechter eine Tatsache, »welche die Natur zu einer sich so scharf entgegengesetzten Verschiedenheit bestimmt hat«. Im Jahr darauf stellt der Philosoph Johann Gottlieb Fichte in seiner »Grundlage des Naturrechts« die Behauptung auf, die Passivität der Frau – aktiv, selbsttätig ist ja von Natur aus der Mann – führe zu ihrem »fortdauernden nothwendigen und ihre Moralität bedingenden Wunsch, unterworfen zu sein«. Wäre diese Unterwerfung nicht »unumschränkt«, würde die Frau sich »ohne Zweifel« selbst »tief herabwürdigen«. Deshalb, so der Philosoph, tritt sie ihm bei der Heirat selbstverständlich alles ab – Rechte, Besitz, Identität.

Noch einmal Protest gegen diese pseudophilosophischen Anmaßungen, diesmal aus weiblicher Perspektive: »Denkt etwa unser Geist nach anderen logischen Gesetzen? Nimmt er die Dinge der Außenwelt anders auf, als die Männer?« Was als überflüssige Frage erscheint, wird von der Pädagogin und Frauenrechtlerin Amalie Holst 1802 in ihrer Schrift »Über die Bestimmung des Weibes zur Höhern Geistesbildung« vehement verneint. Sie fordert gleiche Bildung für Frauen und Männer; empfiehlt Frauen die Lektüre des Königsberger Stadtoberhauptes von Hippel und schreckt nicht davor, in Richtung berühmter Zeitgenossen von »Weiberhassern« zu reden.

Mutig, aber erfolglos. Auch die wissenschaftlichen Autoritäten stellen sich auf die Seite der Dichter und Denker, wenn es um die »Physiologie des Menschen« geht. Der Chirurg und Augenarzt Philipp Franz von Walther hat 1807 keine Zweifel: Das Männliche »ist das Erschaffende, wahrhaft Erzeugende, Positive, das Weibliche ist lediglich das Empfangende, Negative … Das Männliche aber wohnt im Reich der Freyheit … das Weibliche ist an die Erden gebunden …« Fazit: »Durchaus ist das Männliche das edlere.«

Mit dem »Conversations-Lexicon Brockhaus« ist das radikalgegensätzliche Verhältnis der Geschlechter 1824 im bürgerlichen Bücherschrank angekommen. Es verkündet ohne weitere Erklärungen, dass sich beide Geschlechter weit zurück in der Naturgeschichte entzweit haben – »in das zeugende, schaffende und das empfangende … oder das männliche und weibliche«. Das Männliche sei »im Verhältnis zum weiblichen das Stärkere, jenes sich unterwerfende«.

Aber darin erschöpft sich der biologische Unterschied von Frauen und Männern keineswegs, so das Lexikon. Er hat grundsätzliche Folgen für Charakter, Verstand und Stellung im Leben: »Der Geist des Mannes ist … aus sich heraus in das Weite wirkend … zur Verarbeitung abstracter Gegenstände, zu weitaussehendem Planen geneigt.« Während sein Platz im »öffentlichen Leben« ist, begrenzt das Naturgesetz das Wirken der Frau auf den »stillen häuslichen Kreis«.

Damit ist auch das Verhältnis von Frauen und Männern zur Musik fundamental gegensätzlich bestimmt. Als Abraham Mendelssohn im Juli 1820 seine Tochter Fanny beschwor, ihr musikalisches Talent ihren weiblichen Verpflichtungen unterzuordnen und im Gegensatz zu ihrem Bruder in diese Richtung keinen Ehrgeiz zu entwickeln, hatte er die bürgerliche Bildungselite zu neunundneunzig Prozent auf seiner Seite.