Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

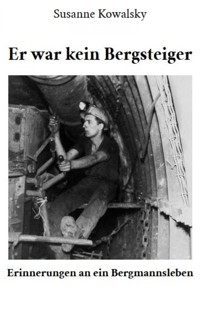

In dem Buch "Er war kein Bergsteiger" hält Susanne Kowalsky die Geschichten ihres Vaters Albrecht Kowalsky fest, der 40 Jahre lang unter Tage im Bergbau gearbeitet hat. Mittlerweile sind Zechen weitestgehend Geschichte. Es bleiben die Erinnerungen an einen ganz besonderen Menschenschlag und eine Region, die über Generationen vom schwarzen Gold geprägt wurde. Albrecht Kowalsky erzählt aus seinem Leben als Bergmann, über den Kohlenpott und den Niederrhein aus alten Tagen. Bilder von unter Tage ergänzen diese Geschichten. Die Arbeit auf der Zeche hat ihn und seine Familie stark geprägt. Er war immer stolz darauf, Bergmann zu sein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 87

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Er war kein Bergsteiger – Anmerkungen zum E-Book

In Gedenken an Albrecht Kowalsky

17.09.1931 – 23.03.2020

Der Originaltext, an dem Albrecht Kowalsky mitgewirkt hat, ist aus dem Jahr 2016. Die Fakten entstammen Recherchen aus den Jahren 2015 und 2016, die aus Wikipedia-Artikeln, privaten Bergmannsseiten sowie Erinnerungen zusammengeführt worden sind. Daher gibt es Stellen in diesem Buch, die nicht mehr aktuell sind. Um der Authentizität Willen wurden die veralteten Daten nicht aktualisiert.

Auch die Bearbeitung der persönlichen Erlebnisse von Albrecht Kowalsky beschränkt sich auf Rechtschreib-, Satzzeichenfehler und Absatzformatierungen. Seine Erfahrungen, Eindrücke und Geschichten wurden im Original belassen, genau so wie er sie seiner Tochter Susanne Kowalsky erzählt und zur Veröffentlichung freigegeben hat.

Im Kapitel ‹Rossenray› fehlt der Lohnstreifen, der in der Printausgabe zu sehen ist. Susanne Kowalsky hat sich bei der Erstellung des ebooks dazu entschlossen, auf das Bild zu verzichten, um die Datei nicht unnötig mit einem weiteren Beispiel für eine Lohnabrechnung aufzublähen.

Radio K.W. hat in seiner Sendung vom 16.02.1996 gesagt: ‹... der Vater Bergmann, der Opa Bergmann, sein Sohn arbeitet noch heute auf Friedrich Heinrich, ...›. Das ist ein Fehler. Tatsächlich war der Sohn Manuel Kowalsky im Jahr 1996 bei der Ruhrkohle beschäftigt und dort auf der Zeche Rossenray. Er hat zu keiner Zeit auf Friedrich-Heinrich gearbeitet.

Im Kapitel ‹Der Steiger – Erinnerungen an ein Bergmannsleben› ist ein Link auf das Lied enthalten, das Susanne Kowalsky für ihren Vater geschrieben hat.

Neu hinzugekommen ist das Kapitel ‹Albrecht Kowalsky singt das Steigerlied›, das einen Link auf das Steigerlied beinhaltet, bei dem Albrecht Kowalsky persönlich mitsingt.

In diesem E-Book wird auf gültige externe Links verwiesen (z. B. auf YouTube sowie auf die Cloud von web.de). Susanne Kowalsky übernimmt keine Haftung dafür, sollten die verlinkten Seiten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr funktionieren.

Vorwort

Irgendwann im Jahr 1973

Im ersten Schuljahr durften alle Kinder erzählen, welche Berufe ihre Eltern haben. Susanne war ganz stolz darauf, dass ihr Papa Bergsteiger ist.

«Wirklich? Ein Bergsteiger?», wollte die Lehrerin wissen.

«Ja, echt.»

«Er klettert also auf Bergen herum?»

«Nee, der fährt immer nach unten, in den Berg rein und da ist er Steiger, hat der Papa gesagt.»

Im April 2009

Susanne kam auf die Idee, noch mal genau nachzufragen, wie damals alles war. Ihr Papa war mehr als einverstanden, «Geschichten von unten drunter» für die Nachwelt festzuhalten.

Januar 2016

Zechen sind weitestgehend Geschichte. Es bleiben Erinnerungen an einen ganz besonderen Menschenschlag und eine Region, die über Generationen vom schwarzen Gold geprägt wurde. Es ist daher Zeit, nicht nur die Geschichten von unten drunter am Leben zu erhalten, sondern auch die Erinnerungen von oben drüber.

Der Steinkohlebergbau im Ruhrgebiet

Bereits im 13. Jahrhundert wurde die erste Kohle abgegraben, wobei die industrielle Nutzung des Bergbaus jedoch erst Anfang des 19. Jahrhunderts begann.

Im Verlauf von wenigen Jahrzehnten entstanden hunderte von Zechen, so dass es anno 1850 beinahe 300 Bergwerke gab. Der Abbau der Flöze erfolgte bis Anfang des 20. Jahrhunderts von Hand, das heißt, mit den klassischen Werkzeugen Schlägel und Eisen. Seit 1910 wurden sie innerhalb kürzester Zeit durch den Druckluftabbauhammer ersetzt. Unglücklicherweise hatte das negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Bergleute, die extremem Lärm sowie einer hohen Staubbelastung ausgesetzt waren.

Aus der Kohle wurde in Kokereien Koks hergestellt, welcher wiederum in den regionalen Eisen- und Stahlhütten zur Roheisen- und Stahlerzeugung benötigt wurde.

Mit dem Einzug der Steinkohle in die deutsche Industrie expandierte nicht nur die Wirtschaft. Die Bevölkerungszahlen schossen schlagartig in die Höhe. Zum einen warb man massiv Arbeitskräfte aus anderen Teilen Deutschlands an, zum anderen stieg die Geburtenrate. Im Ruhrgebiet, eine Region, auf die wir noch näher eingehen werden, gebar statistisch gesehen jede Frau sechs Kinder. In nur einhundert Jahren wurde zum Beispiel aus dem Dorf Bochum eine blühende Großstadt, die 1905 rund 117.000 Einwohner beherbergte.

Man hatte die geniale Idee, ganze Zechenkolonien entstehen zu lassen, in dem Arbeitersiedlungen für die Beschäftigten im Bergbau errichtet wurden. Die Alt-Siedlung Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort beispielsweise, wurde vom Krieg zum Glück nur wenig zerstört. Insgesamt 2.200 Gebäude in Zechennähe wurden von vielleicht 6.000 Menschen bewohnt. Bei den kleinen Zechenhäusern handelte es sich ausnahmslos um eine anderthalb-geschossige Bauweise. Gruppen von bis zu 6 Einheiten standen jeweils als Reihenhaus zusammen. Jedes der Häuser hatte einen kleinen Garten, der zur Selbstversorgung diente. Die meisten Leute hielten zudem Hühner in dem extra dafür vorgesehenen Hühnerstall. Ein Badezimmer gab es indessen nirgendwo. Plumpsklos waren an der Tagesordnung. Gewaschen hat man sich in der Küche, die bei fast allen Familien der meist genutzte Raum war. Oft schliefen mehrere Kinder in einem einzigen Bett.

Zurück zum Steinkohlebergbau als Solchen. 1948 hatte der Ruhrbergbau eine Belegschaft von über 400.000, die insgesamt mehr als 80 Millionen Tonnen Kohle förderten.

Schon Ende der 1950er Jahre kriselte es im Steinkohlebergbau. Mitte der 1960er Jahre nahmen die Belegschaftszahlen schließlich drastisch ab, wobei die Fördermenge noch einmal angestiegen war. Die Gründe lagen in der Rationalisierung des Abbaus der Flöze.

In den 1980er Jahren bis Anfang der 2000er gingen schätzungsweise 500.000 Arbeitsplätze verloren, die im weitesten Sinne mit Produktion zu tun hatten. Im gleichen Zeitraum fanden über den Daumen gepeilt 300.000 Arbeitnehmer eine Beschäftigung im Dienstleistungsbereich. Seit Jahrzehnten kämpft das Ruhrgebiet inzwischen mit dem Strukturwandel, der von Anfang an durch die unterschiedlichsten Anpassungsschwierigkeiten gekennzeichnet war. Wann der Wandel vollbracht ist, bleibt offen. Fest steht: Mit der Schließung der Zeche Auguste Victoria in Marl am 18. Dezember 2015 ist ein Stück Zeitgeschichte zu Ende gegangen.

Aktenvermerk des Oberbergamtes, 1830

Das Subjekt, welches auf eine Steigerstelle Anspruch macht, muß vorzügliche Erfahrungen in allen bergmännischen Arbeiten haben, es muß eine leserliche Handschrift schreiben, seine Gedanken in kleinen, schriftlichen Aufsätzen ausdrücken können und gut rechnen! Ein Grundriß und ein Kompaß darf ihm nicht ganz fremd seyn.

Seit jenen Tagen nahm die industrielle Entwicklung ihren Lauf in der Region. Ausgehend vom Ruhrtal zwischen Essen und Mülheim wanderte der Steinkohleabbau weiter nach Norden zu Lagerstätten, die tiefer gelegen waren.

Kohlenpott

Man nennt ihn Pott, auch Ruhrpott, Revier oder etwas formaler klingend Ruhrgebiet. Dabei ist diese Bezeichnung nicht wirklich korrekt, weil die Emscher und nicht die Ruhr mitten durch diese Industrieregion fließt.

Auf jeden Fall ist der Kohlenpott eine dicht besiedelte Region inmitten von Nordrhein-Westfalen, an deren südlicher Grenze die Ruhr verläuft, wobei man den Begriff Grenze relativ sehen muss, denn es gibt keine offizielle Abgrenzung des Gebietes. Vielmehr handelt es sich um eine enge Gruppierung von Großstädten wie Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Mülheim/Ruhr, Oberhausen und den Kreisen Recklinghausen, Unna sowie Wesel und dem Ennepe-Ruhr-Kreis in Westfalen. Welche Gebiete im Einzelnen auch noch dazu gehören, unterliegt der persönlichen Auslegung.

Charakteristisch ist jedoch, dass man den Kohlenpott für eine gigantische Großstadt halten könnte, weil viele der Stadtgrenzen nicht als solche zu erkennen sind, denn sie verlaufen zum Teil quer durch eng bebaute Bezirke. Diese Bündelung gipfelt in durchgängigen Straßennamen und Hausnummern. Allerdings sind im Zuge von Rekultivierungsmaßnahmen aus alten Industriebrachen Parklandschaften und andere Naherholungsgebiete entstanden. So bildet zum Beispiel der Emscher Landschaftspark einen Grüngürtel zwischen den einzelnen Städten.

Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts hatten die größten Städte im Revier circa 5.000 Einwohner. Heute kaum noch vorstellbar gehörten Duisburg und Dortmund dazu, wobei Mülheim schon über 11.000 Einwohner beherbergte. Jetzige Großstädte wie Gelsenkirchen und Herne hingegen hatten nur hunderte von Einwohnern.

Es gibt den weit verbreiteten Eindruck, der Pott sei eine industrielle Einheit oder zumindest eine solche gewesen. Das führte wiederum zu der Annahme, es gebe eine Art ‹Ruhrdeutsch›. Man mag darüber streiten. Klar ist, dass die im Revier gesprochenen Dialekte weitestgehend hochdeutsch geprägt sind mit einem stark niederdeutschen Einschlag. Vereinzelt finden sich auch polnische Einflüsse.

Generell lassen sich die sprachlichen Eigentümlichkeiten wohl grob in Niederrheinisch sowie Westfälisch unterscheiden.

Verwaltungstechnisch ist es so, dass sich die Städte und Kreise im Großen und Ganzen selbst verwalten. Sie sind dessen ungeachtet in einem Zweckverband zusammen geschlossen, dem Regionalverband Ruhr mit Sitz in Essen. Sinn und Zweck ist die Regionalplanung, welche wiederum eine Rolle für die Flächennutzungspläne der Kommunen spielt. Trotz größter Anstrengungen ist der Kohlenpott, der permanent die höchste Arbeitslosigkeit der westdeutschen Bundesländer aufweist, durch enorme Strukturschwächen charakterisiert.

Man bemüht sich zusehends um eine Attraktivitätssteigerung des Ruhrgebietes als Tourismusregion. In Kamp-Lintfort befindet sich inmitten der Altsiedlung ein authentisches Museum, das einen lebendigen Eindruck vom Bergmannsleben der zwanziger und dreißiger Jahre vermittelt. Das weltweit größte Bergbaumuseum ist in Bochum beheimatet und es gibt weitere, interessante Industriemuseen, die immer auch den Stolz der Region auf seine Geschichte widerspiegeln. Als Beispiele seien genannt: das Museum der Deutschen Binnenschifffahrt in Duisburg, das Umspannwerk in Recklinghausen, das Hoesch-Museum in Dortmund.

Des Weiteren sind unzählige Halden vorhanden, früher einfache Berge, die sich recht hässlich und weitestgehend unzugänglich in der Landschaft präsentierten. Sie bestanden aus Abraum, der beim Kohleabbau entstanden ist und nicht nutzbar war. Im Laufe der Zeit fing man an, die Halden touristisch zu erschließen. Man schuf Industriekultur und Freizeitstätten oder Kunstwerke.