9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

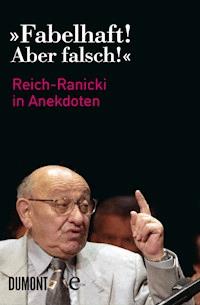

Marcel Reich-Ranicki im O-Ton: Das klang nie zimperlich, sondern war stets direkt, manchmal aggressiv und meist überaus witzig. Er brachte die Sache nicht bloß auf den Punkt, ihm fiel dazu spontan auch noch eine zündende Pointe ein. Er besaß zudem den behänden Wortwitz und die theatralische Omnipräsenz des genuinen Entertainers – und war deshalb eine Medienfigur nicht erst, seit das Literarische Quartett auf Sendung ging. Franz Josef Görtz war einer von Marcel Reich-Ranickis engsten Mitarbeitern. Für dieses Buch hat er die besten Bonmots und Anekdoten von Deutschlands Literaturpapst zusammengetragen. Marcel Reich-Ranicki wurde am 2. Juni 1920 in Polen geboren. 1940 kam er ins Warschauer Ghetto. Er war Literaturkritiker der ZEIT und leitete den Literaturteil der FAZ. Von 1988 bis 2001 war er Mitglied im »Literarischen Quartett« des ZDF. Er wurde mit zahllosen Ehrungen und Preisen ausgezeichnet. Reich-Ranicki starb 2013 im Alter von 93 Jahren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 75

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Franz Josef Görtz

»Fabelhaft! Aber falsch!«

Marcel Reich-Ranicki in Anekdoten

Vignetten von Isabel Klett

eBook 2013

© 2010 DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Zero, München

Umschlagabbildung: © dpa – Fotoreport

Satz: Fagott, Ffm

eBook-Konvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck

ISBN eBook: 978-3-8321-8772-9

www.dumont-buchverlag.de

Vorwort

»Sie wollen die Welt verbessern? Lassen Sie das lieber! Einer meiner Vorfahren hat’s versucht – den haben sie ans Kreuz genagelt.« Marcel Reich-Ranicki im Originalton – zaghaft oder zimperlich klingt das nie. Sondern immer streitbar und rundheraus, oft schroff und gelegentlich auch ungezügelt aggressiv. Temperament und Leidenschaft schwingen da mit, verraten Witz und sprungbereite Geistesgegenwart, seine allgegenwärtige Lust an der Provokation.

Wie der Realismus der sogenannten Kölner Schule noch am ehesten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sei? »Das Einzige, was diese Autoren miteinander verbindet, ist, dass alle in diesen Romanen onanieren.« Warum er Harriet Beecher-Stowe, der Verfasserin des Romans Onkel Toms Hütte, gotteslästerliche Neigungen nachsagt? »Sie hat gesagt, als sie das Buch schrieb, habe Gott ihr die Feder geführt. Das halte ich für Blasphemie, denn sie macht Gott für die ganzen Sentimentalitäten und all den Kitsch verantwortlich, den sie ziemlich stark liefert.« Warum die in den sechziger und siebziger Jahren veröffentlichten Erzählungen von Harold Brodkey uns auch mehr als ein Vierteljahrhundert später noch etwas zu sagen haben? »Das Problem des Orgasmus' bei Damen ist immer noch sehr aktuell.«

Schlagfertig ist er von Natur, nicht ernsthaft in Verlegenheit zu bringen und darum bei Auftritten vor Kamera und Mikrofon stets für eine Überraschung gut. Damit bringt er nicht bloß die Lacher sofort auf seine Seite. Die Eitelkeit, die Marcel Reich-Ranicki angeblich von Berufs wegen (»Kritiker müssen eitel sein«) an den Tag legt, verzeiht man des Charmes wegen, mit dem er ihn lächelnd zur Schau trägt: »Ich finde Michelangelo in Zusammenhang mit meiner Person nicht beleidigend.« Und überhaupt: »Wenn von mir die Rede ist, davon rede ich sehr gerne.«

Er bleibt allezeit Herr des Verfahrens, im persönlichen Disput ebenso wie in öffentlichen Debatten. Erst recht, wenn andere den Ton angeben wollen. Versuche in dieser Richtung haben kurze Beine. Natürlich lässt er seine Gegner ausreden. Oft und mit Kalkül so lange, bis ihnen der Atem und mit den Worten auch die Argumente ausgehen. Seine Pointen machen wehrlos. Sie sind ohne Umschweife einleuchtend und üben unwillkürlichen Zustimmungszwang aus. Das macht sie einprägsam und schnell zu Bonmots. Längst hat sich herumgesprochen, dass er die Menschen in seiner Umgebung grundsätzlich mit »Lieber« oder »Liebste« anredet. Wer öfter mit ihm zu tun hat, weiß bald, dass er sich am Telefon bloß mit einem lang gezogenen »Jaaaa« zu Wort meldet, das sich wie ein Fragezeichen anhört. Nicht anders pflegt er auch ein Taxi zu bestellen. Selbstverständlich geht er inzwischen davon aus, dass zumindest Frankfurter Taxi-Unternehmern seine Stimme so vertraut ist, dass sie ohne Gegenfrage losfahren. In Streitgesprächen kommen seine Gags wie aufs Stichwort und sind gewöhnlich origineller als die verkrampften Anstrengungen der anderen Seite. »Der liebt über seine Verhältnisse«, hat er von einem jungen Mann gesagt, der aller Welt mit seinen vielen virtuellen Amouren auf die Nerven ging.

Sein Wortwitz ist scharfzüngig, knapp und präzise. Und wenn er, selten genug, einmal weiter ausholen muss, folgt das dicke Ende gewöhnlich im nächsten Halbsatz: »Fabelhaft!« So sagt er gern, um sich erst mal Gehör und etwas Luft zu verschaffen. Dann kommt: »Aber völlig falsch!« Denkpause fürs Publikum. Fragen oder Einwänden an dieser Stelle begegnete er im Literarischen Quartett überaus souverän: »Nein! Ich möchte erst mal zu klären versuchen, wie ich selbst die Sache sehe.«

In den siebenundsiebzig Sendungen des Literarischen Quartetts, vom März 1988 bis zum Juni 2000, war der zum Medienstar avancierte ehemalige Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unumstritten der große Zampano: von seinen Fans immer schon so respektvoll bewundert wie von seinen Gegnern auf Schritt und Tritt verächtlich gemacht. Denn stillgehalten hat er vor den laufenden Fernsehkameras keine Sekunde lang, im Quartett, schon lange davor bei der Gruppe 47 oder beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt so wenig wie vor seinen Kollegen in den wöchentlichen Redaktionskonferenzen der FAZ. Wenn Reich-Ranicki daran teilnahm, dauerte die Veranstaltung länger als sonst, verlief häufig lebendiger und meist kurzweiliger und war auch besser besucht. Marschiert »der Russe« nach Polen ein oder nicht? Darüber wurde im Dezember 1981 tagesaktuell lang und breit gestritten, bis MRR gewissermaßen ex cathedra verkündete, selbstverständlich würden die Russen nicht nach Warschau marschieren – denn in Gestalt des moskautreuen Ministerpräsidenten Jaruzelski seien sie längst schon da. Den lautstark sich äußernden Zweiflern im Saal begegnete Reich-Ranicki mit der kecken Frage, ob vielleicht einer der Kollegen schon einmal Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen sei. Der darauffolgenden Irritation machte er mit den Worten »Aber ich!« ein Ende. Das war augenscheinlich Argument genug.

Auch von Ringelnattern ist in diesem Bändchen die Rede, sogar von Kängurus und Schnabeltieren – mehr aber, wenn auch in diesem Zusammenhang, von Thomas Mann, Siegfried Lenz, Günter Grass und Martin Walser. Als ich mich, vor dreißig Jahren, bei Marcel Reich-Ranicki um eine Stelle als Literaturredakteur bewarb, galt eine seiner ersten Fragen in dem Rigorosum, zu dem ich mit Aktenköfferchen und dunkelblauem Dreiteiler in seinem Dienstzimmerchen antrat, meinem Verhältnis zu Günter Grass.

Aus symmetrischen Gründen schließe ich mit einer Anekdote über Reich-Ranickis Verhältnis zu Grass und umgekehrt. »Ich werde ihn nicht los, und er wird mich nicht los.« Schrieb Grass. Und fuhr fort mit einer Erinnerung an einen Besuch von MRR in Lübeck: »Die ihm nachgesagte Unerbittlichkeit ist, so schien mir, von den Rändern her ein wenig faserig, durchsichtig geworden; das macht ihn umgänglicher. Er stellte sogar Fragen, vermutlich aus aufkeimendem Selbstzweifel. Ich hätte ihn umarmen sollen. Das sei hiermit nachgeholt. Noch haben wir Zeit für weitere Missverständnisse und Liebesbeteuerungen.«

Täglich Telefon

MRR bestellt ein Taxi

MRR mag die Frankfurter Taxifahrer, und sie lieben ihn. Und das war schon so, als er noch der Literaturchef der FAZ war. Sie erkannten seinen Dienst-Mercedes 230E von Weitem, das Kennzeichen (F – AZ 734) war ihnen vertraut, sie gaben Lichthupe, wenn er nach der Fahrt durch den Hafentunnel auf der Mainzer Landstraße versehentlich mit Abblendlicht zum Hellerhof unterwegs war, und sie bremsten freundlich winkend, falls er einmal ohne Vorfahrt kreuzte. Wenn er selbst, für die Fahrt von der Wohnung im sogenannten Dichterviertel in die Redaktion, ein Taxi bestellte, dann immer bei demselben Unternehmen. Weil er voraussetzte, dass seine Stimme aller Welt vertraut war, pflegte er sich lediglich mit einem lang gezogenen »Jaaaaa« zu melden, das wie eine Frage klang, ebenso wenn er angerufen wurde. Danach schwieg er lange – die Konversation wurde von der Mitarbeiterin des Taxi-Unternehmens bestritten: ausgesucht höflich, wie unter alten Bekannten, als habe man just in dieser Minute mit seinem Anruf gerechnet und wisse schon alles. Genau das schien er auch zu erwarten. Und beendete das Schweigen mit dem Halbsätzchen: »Dann wie immer!«

Gleiche Quellen, wüste Träume

Natürlich, so Hellmuth Karasek, sei er »oft genug nach meinem Verhältnis zu Reich-Ranicki gefragt worden, ob es eng sei, sehr persönlich. Nach einigem Nachdenken habe ich mir eine Antwort zurechtgelegt. Ich glaube, sie ist keine Ausrede: Dass man nämlich zu jemandem, mit dem man zwölf Jahre lang zur gleichen Zeit die gleichen Bücher liest und über die am Ende auch noch seine Eindrücke austauscht, ein ähnlich enges Verhältnis hat wie zu einem Menschen, mit dem man über Jahre Monat für Monat gemeinsame Wanderungen durch immer neue Landschaften unternimmt. Man sieht die gleichen Täler, hört die gleichen Quellen rauschen, macht sich auf die Schönheit von Kirchen, Schlössern und Kapellen aufmerksam, streitet wohl auch darüber, wo man zur Rast einkehren will und ob man das Essen gut findet. Schon deshalb war ich ihm sehr nahe, wobei er einer der Menschen ist, die einem trotz gelegentlicher Heftigkeit nie zu nahe treten – er verlangt Respekt, und er zeigt Respekt. In Wahrheit sind wir beim Lesen nicht durch romantische Täler gewandert, sondern durch Müllhalden, Trümmerfelder, wüste Träume, groteske Angstvorstellungen.«

So oft, so lang

»Es war schön«, berichtet Hellmuth Karasek, »mit MRR in unzähligen, langen Telefonaten Erfahrungen über meine und seine Lektüre auszutauschen: über das, was wir nicht ins Quartett nehmen wollten – noch mehr als über das, was wir dann öffentlich verhandelten. Es waren stets streitbare, stets lebhafte, ja temperamentvolle Gespräche. Marcel Reich-Ranicki spielt nie, simuliert nie, ist immer mit überhitzter Anteilnahme bei der Sache, er ist ein Anwalt der Literatur, Verteidiger wie Staatsanwalt, der aber kein Kassationsgericht duldet. Ob am Telefon, privat in einer Wohnung oder einer Hotelhalle – in Wahrheit war er nie anders, als er sich in der live ausgestrahlten Sendung darstellte, auch wenn er dort (meist jedenfalls, oder manches Mal) mit seiner Redezeit disziplinierter umging. In keiner Sendung kam man besser zu Wort als in dieser, in der es nur um Worte ging. Man musste die Chance nur beim Schopfe fassen.«

»Zu lang?«