20,99 €

Mehr erfahren.

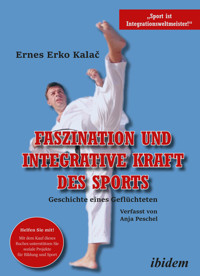

- Herausgeber: ibidem

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Es ist 1989. Slobodan Milošević schlägt als Parteivorsitzender des Bundes der Kommunisten Serbiens nationalistische Töne an – in den Teilrepubliken macht sich Unruhe breit, es kommt zu Ausschreitungen. Zur gleichen Zeit bestreitet Ernes Erko Kalač mit dem jugoslawischen Nationalkader die Karate-Europameisterschaft in Wien und äußert sich in einem Interview kritisch zur Politik Miloševićs. Damit macht sich der talentierte Karatesportler zur Zielscheibe und muss aus seinem Heimatland flüchten. Als Folge der Balkankriege werden es ihm schon bald Hunderttausende gleich tun. Keineswegs mit offenen Armen wird Kalač als Flüchtling ohne Deutschkenntnisse in Deutschland empfangen – trotz seines Universitätsabschlusses und seiner sportlichen Erfolge. Zuflucht findet er in seinem Sport, Freunde in seinen Sportskameraden und den jungen Athleten, die er trainiert. Über die Titel, die Kalač mit seinen jungen Sportlern erringt, immerhin Gold- und Silbermedaillen bei den Deutschen Meisterschaften im Kickboxen, will keine Zeitung berichten – "Da müssten Sie schon in einem Verein sein", lautet die übliche Absage. Spontan wird der Entschluss gefasst, einen Sportverein zu gründen. Was mit dem Ziel begann, mehr Anerkennung zu erhalten, entwickelte sich dank Kalačs Engagement zu einem sozialen Projekt: Der Verein erstellt ein Integrationskonzept, um Geflüchtete, aber auch sozial Benachteiligten oder Menschen mit Behinderungen zu helfen. Zur Umsetzung seiner Ideen muss Kalač viele Widerstände überwinden, wird mit alltäglicher Fremdenfeindlichkeit konfrontiert, findet aber auch unerwartete Unterstützer. Seine Bemühungen zahlen sich aus: Das Integrationskonzept wird ausgezeichnet, Kalač unter anderem Integrationsbotschafter des Deutschen Olympischen Sportbundes. Kalačs Lebensgeschichte zeigt eindrucksvoll, was das Engagement Einzelner bewirken kann, welche Kraft in der Zivilgesellschaft steckt und wie Sport als Mittel zur Integration erfolgreich eingesetzt werden kann. Das vorliegende Buch ist ein Muss für alle, die Werkzeuge für die erfolgreiche Aufnahme von Migranten in unsere Gesellschaft suchen, und macht Mut für das Gelingen von Integration.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 202

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

ibidem-Verlag, Stuttgart

Inhaltsverzeichnis

Wir Kinder aus Rožaje

Die akademische Stunde

Ein schwerer Anfang

„Ah, du Schwabe!“

Meine größten Vorbilder

Was willst du später einmal werden?

Wie ich mein Karatetalent entdeckte

Vaters Weisheit

Flucht aus Jugoslawien

Gott sei Dank, ich lebe und bin in Sicherheit

„Erko, aufwachen, wir sind zuhause“

Der schwere Start in ein neues Leben

Ausflug ins Milieu

Alles auf Anfang

Duldung und Kampf um Aufenthalt

Späte Genugtuung

Sprachbarriere

Zurück zum Sport

Vom Mainufer nach Piacenza – und zurück

Angst und Anerkennung

Die Wende

Endlich Frieden

Samirs Tod

Plötzlich Trainer

Ein tolles Angebot

Spontane Entscheidung

Widerstände

In der Erfolgsspur

Eine neue Herausforderung

Die Kraft des Sports

Tina – die Frau in meinem Leben

Wiedersehen

Hakans Lektion

Amir muss zur Europameisterschaft

Vereinsalltag mit Höhen und Tiefen

Keine schöne Erfahrung

Jubiläum

Egal woher, in der Halle sind alle gleich

Sport tut Gutes

Arshad

Flucht nach Rödermark

Der nächste Schritt

In der Mitte der Probleme

Kinder, Kinder

Ein Ende und ein neuer Anfang

Wenn sich eine Tür schließt

Integration als Fest

Foto mit einem Verbrecher!

Ein Blick zurück

Jeder kann Karate

Meine Eltern

Ein weiterer Abschied

Der Kreis schließt sich

Wie Integration durch Sport gelingt

Impressum

ibidem-Verlag

Meinen Eltern gewidmet

Nurka und Sadik Kalač, 1969. Foto: Archiv Kalač.

Ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützt und an mich geglaubt haben:

DANKE!!!

Martina (Tina) Müller– für die Liebe, die du mir geschenkt hast.

Michael Prinz von Anhalt– für deine Freundschaft und dafür, dass du mir geholfen hast, meine Existenz hier neu aufzubauen. Du bist ein besonderer Mensch mit einem großen Herz.

Brigitte Zypries– für deine Begeisterung und dein Vertrauen und dafür, dass du immer für mich da warst.

Dr. Thomas Bach– dein unbeschwerter und offener Umgang mit mir und allen anderen Integrationsbotschafter/innen hat mich sehr inspiriert.

Claudia Bokel – für dein verständnisvolles und sportliches Handeln und Vertrauen, für deine Ehrlichkeit und besonders für deinen liebevollen Charakter. Wir verstehen uns mit wenigen Blicken oder, wenn es sein muss, mit zwei Worten.

Wolfgang Weigert – du bist ein offener Mensch, du akzeptierst meine Meinung und setzt alle Ideen unbürokratisch um. Deine Art, dein Charakter und deine Liebe für unseren Sport haben oftmals bewiesen, wie wichtig es ist, diese Fähigkeiten zu besitzen, insbesondere wenn es um Reformen geht.

Aiman Mazyek –für deine Menschlichkeit, für deinen Kampf um unsere Religion, für deine Ausdauer um die Anerkennung des Islams in Deutschland für mich und alle Muslime in Deutschland.

Frank, Daniel, Oswald, Volker – für eure unbürokratische Betreuung und Unterstützung. Ich habe durch euch deutsche Sachlichkeit gelernt; ihr von mir mein Leben, mein Integrationskonzept. Gemeinsam konnten wir viel zum Positiven verändern und umsetzen.

Klaus Puzzelt– für deine Freundschaft und vorzügliche Arbeit als Lektor. Deine Arbeit war unschätzbar.

Anja Peschel– für deine Geduld und dein Verständnis während der ganzen Zeit, in der wir die Interviews geführt haben. Ich habe dir mein Leben erzählt, du hast zugehört und daraus ganz persönliche Geschichten geformt. Deine Arbeit war unschätzbar. Du hast das Buch zu dem gemacht, was es ist.

Allen, die über den DOSB, das Programm Integration durch Sport, den Landessportbund Hessen, der Sportjugend Hessen und den Deutschen Karate Verbandmit mir verbunden sind – für eure langjährige Unterstützung und euer Vertrauen.

Allen Medien und Journalisten, die über meiner Arbeit berichtet haben– sie alle haben Vertrauen zu mir und meiner Arbeit gehabt. Das war für mich eine bedeutende Unterstützung, um meine Arbeit bekannt machen zu können, sodass andere sie nun weiterführen können.

Dem Zentralrat der Muslime in Deutschland –für das Vertrauen, das ihr mir entgegengebracht habt.

Ernes Erko Kalač, 2017.

Foto: © Brigitte Kraußer.

Rožaje, 2006. Foto: © Cako, via Wikimedia Commons.1

Zwischen Osten und Westen, zwischen Meer und Bergen, dort, wo die Menschen barmherzig sind, dort, wo die Sonne dich mit ihren warmen Strahlen weckt, dort wo die Luft klar und rein ist, dort wo Christen Salam Alaikum rufen und Muslimen Kirchen bauen, dort ist Rožaje, dort bin ich geboren!

1Lizenziert unter CC BY-SA 2.5 (s. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en).

Wir Kinder aus Rožaje

Die akademische Stunde

Geboren und aufgewachsen bin ich in Rožaje, in der Nähe der Grenze zwischen Montenegro, Serbien und dem Kosovo. Rožaje hat nunmehr etwa 23.000 Einwohner und ist vom Rest Montenegros durch eine bis zu 1.755 Meter hohe Bergkette getrennt. Unsere Nachbarschaft war von unterschiedlichen Nationalitäten, Kulturen und Konfessionen geprägt. 85 Prozent waren Muslime, aber auch andere Religionen gab es. Für mich war dieses Leben völlig normal.

Wenn ich an meine Kindheit denke, dann fällt mir zuerst ein, dass wir einen sehr geregelten Tagesablauf hatten.

Nach der Schule machte ich gleich Hausaufgaben. Mittagessen gab es gegen 15 Uhr, gefolgt vom täglichen Familienritual, unserer „akademischen Stunde“.

Dabei saßen meine Eltern, meine Geschwister und ich gemeinsam am Tisch und berichteten – von unseren Erlebnissen in der Schule, was wir gelernt hatten, welche Hausaufgaben zu erledigen waren und wie es mit unseren Leistungen aussah.

Erst danach begann unsere Freizeit. Bei fast jedem Wetter waren wir bis zum Abend draußen. Ich war sozusagen ein Straßenkind, habe immer draußen auf der Straße gespielt.

Wir Kinder hatten ein Fahrrad. Das war damals etwas ganz Besonderes. Nur Kinder aus privilegierten Familien besaßen ein Fahrrad. Wir waren fünf Kinder, drei Mädchen und zwei Jungs.

Nachmittags haben sich alle Kinder unserer Gegend auf der Straße getroffen, um entweder Fußball, Basketball oder Tischtennis zu spielen. Wir sind abwechselnd mit dem Fahrrad gefahren oder haben uns Spiele ausgedacht.

Meine Eltern hatten dann etwas Ruhe, und ich trug die Verantwortung für meine jüngeren Geschwister, passte auf sie auf. Meine Schwestern haben Mädchenspiele gespielt, doch sie waren in unserer Nähe.

Ein schwerer Anfang

Als ich sechs Monate alt war, hatte ich mit meinen Eltern einen schweren Autounfall. Wir waren auf dem Weg nach Belgrad, als wir mit einem anderen Wagen frontal zusammenstießen.

Ich erlitt schwere Verletzungen und kam sofort ins Krankenhaus. Diagnose: Mehrere Knochenbrüche. Die Wirbelsäule und mein linkes Fußgelenk waren besonders betroffen. Durch die Folgen des Unfalls war ich bis zu meinem dritten Lebensjahr im Krankenhaus, davon mehrere Wochen in einem Korsett und danach noch lange Zeit ans Bett gebunden. Dadurch verlief meine Kindheit natürlich anders als die von anderen Kindern.

Meine motorische Entwicklung war verzögert. Und auch als meine Verletzungen und Brüche weitgehend verheilt waren, durfte ich keine anstrengenden Sachen machen, nicht toben und springen.

Mein Knie, mein Rücken und meine Hüfte waren noch nicht voll belastbar und häufig hatte ich bei Bewegungen noch Schmerzen. Das war für mich als agilen kleinen Junge eine große Einschränkung.

Als es mir zunehmend besser ging, wollte ich natürlich Sport machen, doch meine Eltern hatten Angst, dass ich mich verletze und verboten mir vieles.

Dennoch war ich ein sportliches Kind. Alles machte mir Spaß. Ich konnte gut Seilspringen, weit springen und mehrere Salti hintereinander auf der Straße machen. In Ballsportarten war ich aber eher untalentiert. Zwar hatte ich einen festen Schuss, traf aber selten ins Tor. Oder ich war schneller als der Ball und verfehlte ihn. Beim Basketball rannte und kämpfte ich, aber meist ohne großen Erfolg.

Es war schnell klar, dass ich in Ballsportarten keine Karriere machen würde. Leider war der einzige Verein, den es in unserer Gegend gab, ein Fußballverein. Andere Sparten haben sich erst viel später entwickelt. Also ging ich in den ortsansässigen Fußballverein, aber da ich für Ballsportarten kein Talent hatte, gelang mir nicht viel. Das machte mich wütend und ich überwarf mich mit dem Trainer und den anderen Kindern. Ich ging nicht mehr hin.

Dann versuchte ich es mit Tischtennis. Ich traf kaum einen Ball und regte mich so auf, dass ich meinen Schläger wegwarf. Da wurde ich rausgeworfen. Ich war beleidigt und fühlte mich ungerecht behandelt, aber Tatsache war, dass ich mit Niederlagen einfach nicht umgehen konnte.

Diese Behinderung, die meine Kindheit beeinträchtigte, hatte mich überehrgeizig werden lassen. Wenn ich meinen eigenen Ansprüchen nicht genügen konnte, flippte ich aus.

Der Unfall und seine Folgen weckten aber nicht nur mein Temperament und meinen sportlichen Ehrgeiz, sondern prägten auch meine Empathiefähigkeit. Denn von da an sah ich mich in besonderem Maße als Beschützer der Schwachen.

Schwachen Schülern erklärte ich stets bereitwillig die Hausaufgaben oder den Unterrichtsstoff, körperlich schwächeren Kindern kam ich in der Pause zu Hilfe, wenn sie geschubst oder geärgert wurden, und rief empört: „Lass ihn in Ruhe! Er ist viel schwächer als du.“

Es konnte sogar passieren, dass ich mich im Eifer um die gerechte Sache mit anderen prügelte. Dann wurde ich zum Direktor bestellt und musste eine Erklärung abgeben. Das kam öfters vor. Sehr aufgebracht wurde ich stets, wenn jemand ungerecht behandelt oder in irgendeiner Weise ausgegrenzt wurde. Das machte mich richtig wütend und ich musste sofort etwas dagegen tun. Ein Mitschüler, der einen Sprachfehler hatte, sollte im Unterricht etwas vortragen und er stotterte dabei. Die anderen Kinder lachten ihn aus und lachten und lachten. Das machte mich so wütend, dass ich fest mit beiden Händen auf den Tisch schlug und rief: „Hört sofort damit auf!“ Auch wenn ich mich selbst ungerecht behandelt fühlte, konnte ich richtig aggressiv werden. Ungerechtigkeit macht mich wütend – auch heute noch.

„Ah, du Schwabe!“

Nachmittags nach der Schule trafen sich viele Kinder aus der Gegend und wir spielten auf der Straße. Wir hatten wenig Spielsachen, aber dafür eine Menge Phantasie. Ich war etwa sieben oder acht Jahre alt, als unser Lieblingsspiel ein Kriegsspiel war. Wir bildeten zwei Gruppen, die Partisanen und die Schwaben. Schwaben waren die Deutschen – die nannten wir auch die Faschisten. Mit „Schnick, Schnack, Schnuck“ wurde festgelegt, wer zu welcher Gruppe gehören sollte. Natürlich wollte niemand Faschist sein, alle wollten Partisanen sein.

Wir spielten dieses Spiel zu dieser Zeit häufig und hatten uns dafür auch Waffen aus Holz geschnitzt, Pistolen und Gewehre. Die Spielregeln waren so: Wenn es dir gelungen war, dich hinter einen deiner Gegner zu schleichen, ohne dass er es bemerkte, und du deine Waffe an seinen Kopf hieltest, dann war er tot. Oder wir hatten kleine Gummis, die wir vor die Waffe spannten, sodass wir mit einem kleinen Steinchen auf die Gegner schießen konnten. Es war natürlich üblich, dass die Partisanen gewannen.

Eines Tages war es an mir, Faschist zu sein. Darüber war ich nicht sonderlich begeistert. Doch sofort hatte ich eine Taktik im Kopf. Ich versammelte also meine Gruppe von etwa zehn Kindern um mich herum und gab den Plan bekannt. Dieser war wohl ausgesprochen gut, denn wir gewannen.

Die Kinder aus der Partisanen-Gruppe waren sauer, wollten nicht mehr weiterspielen und gingen missmutig nach Hause. Manche erzählten dort, dass heute die Faschisten beim Krieg-Spielen gewonnen hatten. Das zog eine riesige Welle nach sich.

Einige Mütter erzählten es anderen Müttern, diese wiederum abends ihren Männern. Bald wusste die halbe Stadt darüber Bescheid. Am nächsten Tag in der Schule ging es erst richtig los. Ich bekam sehr großen Ärger. Ich musste zur Schuldirektion und mich erklären und später wurde auch mein Vater noch zur Schuldirektion zitiert. Es war eine große Sache damals. Das Spiel wurde verboten. Wir mussten alle unsere selbstgebastelten Waffen abgeben und durften es nie wieder spielen. Auch später wurde ich auf dem Schulhof noch gehänselt und man rief mir nach: „Ah, du Schwabe!“

Meine größten Vorbilder

Als ich klein war, gab es in meiner Heimatstadt kaum private Telefone. Wir waren eine von etwa fünf Familien in der Gegend, die ein Telefon besaßen. Am Wochenende hatten die in der Gegend stationierten Soldaten frei. Während der Ausgangszeit kamen viele zu uns, um mit ihren Eltern oder anderen Familienangehörigen zu telefonieren, denn sie waren oft sehr weit von zuhause stationiert, manchmal 1.000 km entfernt, kamen aus Serbien, Slowenien, Mazedonien oder dem Kosovo.

Meine Mutti kochte an Wochenenden also nicht nur für unsere Familie, sondern auch für unsere Besucher. Während diese darauf warteten, dass sie am Telefon an die Reihe kamen – und das konnte lange dauern – bekamen sie eine warme Mahlzeit. Meine Mutti kochte an solchen Wochenenden manchmal für 20 bis 30 Personen, damit alle satt wurden.

Für uns Kinder war es nicht immer einfach, dass so viele fremde Leute am Wochenende bei uns waren. Einige haben geraucht und es war natürlich auch laut im Haus. Doch für meine Eltern war es selbstverständlich, diesen Leuten zu helfen und ihr soziales Engagement war für mich sehr beeindruckend und rückblickend vielleicht auch wegweisend.

Mein Vater half Menschen, die nicht so gebildet waren, wenn sie einen Antrag stellen oder eine Bescheinigung ausfüllen mussten. Es sind immer wieder Menschen zu uns gekommen, die Hilfe brauchten.

Meine Mutter hatte eine gute kaufmännische Ausbildung. Doch da wir fünf Kinder waren, ergab sich eine traditionelle Rollenverteilung: Mein Vater verdiente den Lebensunterhalt für die Familie, meine Mutter war für uns Kinder und den Haushalt zuständig. Meine Mutter war eine warmherzige Frau, die sich in ihrer Rolle als Mutter wohl fühlte. Für uns Kinder war das sehr schön. Es war immer jemand zuhause, meine Mutter war immer für uns da.

Auch finanziell ging es uns sehr gut. Mein Vater war als diplomierter Jurist und Professor ein hochangesehener Mann in unserer Gegend. Meistens arbeitete er bis 14:30 Uhr. Um 15 Uhr war er zuhause und wir aßen alle gemeinsam zu Mittag. Nach der akademischen Stunde, wenn wir Kinder zum Spielen draußen waren, hatte er seine Ruhezeit. Da konnte er seine Zeitung lesen und Zeit mit meiner Mutter verbringen. Um 19 Uhr durften wir einen Kinderfilm anschauen, dann gab es Abendbrot und um 20 Uhr mussten wir ins Bett.

Als Kind kann man es nicht beurteilen, aber aus heutiger Sicht kann ich sagen: Die Kindheit, die ich gehabt habe, wünsche ich jedem Kind auf der Welt. Wir hatten nicht so viel Spielzeug wie viele Kinder heute. Aber wir waren sehr glücklich mit dem, was wir hatten. Und wir waren sehr dankbar für alles.

Wenn meine Mutter unser Lieblingsessen gekocht hatte, bedankten wir uns überschwänglich und zeigten, wie gut es uns schmeckte. Meinen Eltern war es wichtig, dass wir Kinder zu würdigen lernen, was andere für uns tun, und dass dies nicht selbstverständlich ist – und sie lebten dies vor.

Mein Vater unterstützte meine Mutter so gut er konnte. Wann immer es möglich war, übernahm er ein paar Handgriffe im Haushalt, um meine Mutter zu entlasten, beispielsweise beim Wäsche waschen oder Aufräumen. Das war für ihn selbstverständlich.

Unsere Generation wurde liberal erzogen, und das galt nicht nur in unserer Familie. Meine Eltern haben mir beigebracht und vorgelebt, dass sich in einer Familie alle gegenseitig unterstützen. Ich bin so erzogen, dass ich als Ältester Verantwortung übernehme und die Kleinsten unterstütze, dass eben jeder den Beitrag leistet, den er leisten kann.

Was willst du später einmal werden?

Wir genossen eine sehr gute Schulausbildung. Schulleitung und Lehrer waren sehr engagiert und kompetent und bemühten sich, uns zu guten Leistungen zu bringen. Wir schauten auch „über den Tellerrand hinaus“, sodass es nicht von ungefähr kam, dass ich in der sechsten Klasse schon wusste, wer Helmut Schmidt und Konrad Adenauer waren. Das war Bestandteil des Lehrplans. Das Bildungssystem in Jugoslawien war meiner Meinung nach sehr vielfältig und gut. Lernen war Pflicht und wir hatten großen Respekt vor unseren Lehrern. Wenn wir nachmittags einem Lehrer begegneten, unterbrachen wir unser Spiel und begrüßen ihn höflich und respektvoll. Oder wir versteckten uns, fanden das wahnsinnig lustig und kämpften damit, unser Kichern zu unterdrücken.

Ich war ein guter Schüler. Ich habe nicht sehr schnell gelernt, doch ich war strebsam und fleißig. In den kleinen Pausen habe ich mir Notizen über die Unterrichtsthemen gemacht, mir Fragen notiert, die ich noch hatte. Nach der Schule habe ich selbstständig meine Hausaufgaben gemacht und alles wiederholt, was wir morgens im Unterricht behandelt hatten.

Als ich in der dritten Klasse war, haben wir eine Schulaufgabe bekommen, an die ich mich noch gut erinnere: „Was willst du später einmal werden?“Ich wusste sofort, was ich schreiben wollte. Und während meine Mitschüler noch überlegten, nahm ich schon meinen Stift und schrieb: „Ich möchte später einmal Weltmeister werden.“

Ich beschrieb, wie ich das schaffen würde. Meinen Tagesablauf, mein Leben. Ich sah alles genau vor mir und musste es nur noch aufschreiben. Morgens würde ich sehr früh aufstehen, um vor der Schule noch ein Lauftraining zu absolvieren. Dann frühstücken und mich für die Schule fertig machen. Nach der Schule und den Hausaufgaben würde ich ins Vereinstraining gehen und abends eine Trainingseinheit zusätzlich machen.

Ich weiß nicht genau, wie diese Idee und die Motivation dazu in mein Leben trat, denn zu diesem Zeitpunkt betrieb ich keinen Sport intensiv und war auch in keinem Verein. Vielleicht hatte ich mal eine Reportage im Fernsehen über Leistungssport gesehen?

Vielleicht hatte mich aber auch die in diesem Jahr in Deutschland stattfindende Fußball-Weltmeisterschaft motiviert. Ich erinnere mich jedenfalls, dass mich deutsche Spieler wie Gerd Müller, Paul Breitner und Franz Beckenbauer sehr beeindruckt hatten, sie waren damals meine Idole. Wenn wir auf der Straße Fußball spielten, wollte ich immer bestimmen, welcher deutsche Spieler ich war, und das durfte ich auch, denn ich war damals das einzige Kind im ganzen Stadtteil, das einen Fußball besaß. Mein Vater hatte den Fußball von einer seiner Reisen mitgebracht, worauf ich sehr stolz war.

Ich kam zu dieser Zeit sogar öfters zu spät nach Hause, weil ich bei Freunden ein Spiel angeschaut und danach noch gefeiert hatte, und bekam deswegen Probleme mit meinen Eltern, was sonst selten der Fall war.

Rožaje Ulica Marasala Tita. Foto: © Djulija Kardović.

Familienfoto mit meinen Eltern ganz rechts, 1969.Foto: Archiv Kalač.

Onkel Hamdija, Imam Ishak, Vater Sadik und ich, 1967. Foto: Archiv Kalač.

Ich im Schuljahr 1973/74. Foto: Archiv Kalač.

Ja, im Nachhinein denke ich, der Einfluss dieser Weltmeisterschaft und der imposante Sieg Deutschlands könnten die Auslöser für meine eigene Vision gewesen sein.

Mich hat wohl einfach die Tatsache beeindruckt, dass, wenn Talent und Ehrgeiz zusammenkommen, wenn man ein Ziel hat und dieses Ziel mit all seiner Energie verfolgt, wahnsinnig viel dafür trainiert und hundert Prozent daran glaubt – dass man dieses Ziel dann erreichen kann, egal in welcher Sportart oder in welchem anderen gesellschaftlichen Bereich.

Diese Schulaufgabe hatte etwas in mir in Bewegung gebracht. Etwas, das schon die ganze Zeit da war. Ein ganz starker Wunsch. Eine Vision. Damals wusste ich zwar noch nicht, wie und in welcher Sportart, aber die Sache war für mich klar: Ich wollte Weltmeister werden.

Ich bekam eine 5+ auf meine Arbeit, bei uns die bestmögliche Bewertung. Meine Lehrerin war begeistert davon, wie klar ich meine Vision beschrieben hatte. Nachdem sie der Klasse meine Arbeit vorgelesen hatte, kam sie zu mir, drückte mich ganz fest und gab mir damit das Gefühl, dass ich etwas Großartiges geleistet hatte. Sie wusste, dass es mir mit meiner Vision ernst war. Ich werde diesen Moment nie vergessen.

Die meisten meiner Mitschüler sahen das allerdings anders. „Wie kann Erko Weltmeister werden, wenn er noch nicht mal in einem Verein trainiert?“, fragten sie. „Das ist doch Blödsinn.“ Viele Jahre später, als ich schon im jugoslawischen Karate-Nationalkader war, traf ich meine Lehrerin zufällig wieder. Sie hatte seither viele weitere Jahrgänge von Schülern unterrichtet und war mittlerweile in Rente. Doch sie erinnerte sich sofort an mich und sagte: „Siehst du, ich habe damals an dich und deine Vision geglaubt und bin nicht enttäuscht worden!“

Deshalb bin ich der Meinung: Wenn ein Kind im Training sagt „Ich will Weltmeister werden“, darf man das nicht abtun und unterschätzen, sondern muss das Kind herausfordern und ihm eine Chance geben, zu beweisen, dass es ernst gemeint ist.

Wie ich mein Karatetalent entdeckte

Für Ballsportarten war ich wie gesagt ungeeignet. Als ich zehn Jahre alt war – in den Jahren 1973/74 – waren Filme von Bruce Lee sehr beliebt und auch wir schauten sie mit großem Vergnügen.

Als ein Student aus meiner Stadt, der in Belgrad Karate trainierte, Semesterferien hatte, kam er auf die Idee, bei uns einen dreimonatigen Karatekurs anzubieten. Ich meldete mich an und trainierte mit.

Ich wusste sofort: Das ist genau das, was ich machen will! Das war der Anfang meiner Kampfsport-Karriere. Es war sehr schnell klar, dass ich Talent hatte. Auch mein Trainer erkannte das sofort. Ich war schnell und beweglich, konnte Spagat und war motiviert bis in die Haarspitzen. Als meine Trainingsgruppe die Prüfung zum weiß-gelben Gürtel machte, durfte ich diese überspringen und gleich die Prüfung zum gelben Gürtel machen. Das war eine besondere Anerkennung.

Ich wollte unbedingt Karate lernen. Karate war einfach mein Ding. Das spürte ich sofort. Dafür würde ich alles geben. Doch meine Eltern hätten mir das Karatetraining nie erlaubt, also ging ich heimlich hin. Ich behauptete, ich ginge zu einem Zusatzkurs in der Schule. Da ich ein sehr motivierter Schüler war, klang das glaubwürdig. Das Karatetraining war mir so wichtig, dass ich bereit war, meine Eltern zu beschwindeln und mein Taschengeld zu opfern, um den monatlichen Beitrag zu bezahlen. Außerdem sparte ich noch das Geld, das ich für die Schulkantine bekam.

Ich verbesserte mich sehr schnell und bald war es so weit, dass ich an meinem ersten Wettkampf teilnehmen sollte. Dafür brauchte ich einen richtigen Karateanzug. So ein Anzug war sehr teuer, damals um die 300 D-Mark, und musste in Japan oder Deutschland bestellt werden, was mehrere Monate dauern konnte.

Vor diesem ersten Wettkampf bekam ich von meinem Trainer meinen neuen Anzug überreicht, den ich mir mühsam von meinem Taschengeld abgespart hatte. Ich war wahnsinnig stolz und glücklich.

Und dann geschah etwas Unglaubliches: Ich gewann den Wettkampf!

Vor lauter Glück konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. In meinem Zimmer hatte ich nur einen kleinen Handspiegel. Ich lag auf meinem Bett in meinem neuen Karateanzug, schaute mich die ganze Nacht im Spiegel an und drehte mich in alle Richtungen.

Mit 14 Jahren – also vier Jahre später – wurde ich bereits jugoslawischer Meister in meiner Altersklasse. Es war ein absoluter Ausnahme-Wettkampf, bei dem ich sehr dominant war und souverän gewann. Leider dachte ich danach, ich sei der tollste Karatekämpfer aller Zeiten und könnte die anderen auch ohne Training besiegen. Da lernte ich meine erste Lektion und verlor sang- und klanglos gegen einen vermeintlich viel schwächeren Gegner. Das war mir eine Lehre, und ich habe mich nie wieder so überheblich verhalten.

Bei der Meisterschaft war das Fernsehen da. Einen meiner Kämpfe beendete ich in nur 30 Sekunden. Darüber wurde in einer abendlichen Sportsendung berichtet. Als ich abends nach Hause kam, schlich ich mich direkt in mein Zimmer. Denn ich hatte eine aufgeplatzte Lippe von einem Schlag und wollte nicht, dass meine Eltern es gleich bemerkten. Ich legte mich also mit meinem Pokal und meiner Medaille aufs Bett und zog mir die Decke über den Kopf. Am nächsten Morgen würde ich früh zur Schule gehen und mittags behaupten, ich hätte mich in der Schule geprügelt.

Doch mein Vater sah zufällig den Bericht über die Landeskaratemeisterschaft im Fernsehen, unter anderem auch über eine Neuentdeckung namens Ernes Erko Kalač.

Da nahm mein Vater seine Brille von der Nase und fragte meine Mutti: „Wo war unser Erko heute?“ Sie erklärte, ich hätte an einem Mathematik-Zusatzkurs teilgenommen. Aber hier wurde berichtet, ich sei ein Karate-Landesmeister geworden! Mein Vater stand auf, ging durch den Flur und öffnete meine Zimmertür. Ich tat so, als ob ich schliefe, doch er bemerkte, dass ich wach war, und sagte: „Steh auf und zeig mir diese Medaille, die du heute gewonnen hast.“ Ich dachte: „Oh, jetzt bekomme ich eine Menge Ärger.“ Als ich aufstand, kam mein Vater auf mich zu, umarmte mich und fragte: „Wie lange machst du das schon?“

Tränen der Erleichterung rannen über mein Gesicht, weil mein Vater nicht schimpfte, sondern stolz auf mich war, und ich antwortete: „Seit vier Jahren.“ Seit diesem Tag war mein Vater mein größter Unterstützer. Meine Mutter war auch stolz auf mich, konnte aber ihre Angst um meine Gesundheit nie ganz überwinden.

Vaters Weisheit

Mit 18 Jahren begann ich, Maschinenbau und Sportwissenschaften (mit dem Abschluss Karatetrainer) in der Hauptstadt von Montenegro, Podgorica – damals Titograd1