23,99 €

Mehr erfahren.

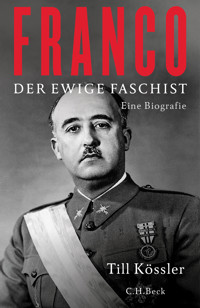

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der Spanier Francisco Franco zählt zu den prägenden Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Anders als seine Verbündeten Hitler und Mussolini konnte er sich über den Zweiten Weltkrieg hinaus bis 1975 an der Macht halten. Die Einordnung seiner Person und seiner beinahe 40-jährigen Herrschaft in die europäische Zeitgeschichte ist dabei auch heute noch umstritten. Diese umfassende Darstellung von Francos Leben gibt Einblicke in die wechselvolle Geschichte Spaniens im 20. Jahrhundert und bietet zugleich Ansatzpunkte für ein besseres Verständnis autoritärer Herrschaft in der Gegenwart.

Nach 1945 galt Franco vielen als ewiger Faschist, der nicht mehr in das neue demokratische Europa passte. Und doch diente er sich der westlichen Welt erfolgreich als Partner an und genoss bis zu seinem Tod 1975 eine beträchtliche Popularität in der spanischen Bevölkerung. Er kultivierte ein Image als effizienter Modernisierer und ließ sich von westlichen Experten beraten, doch beruhte seine Herrschaft auch auf der massenhaften Verfolgung Andersdenkender und zeichnete sich durch extreme soziale Gegensätze, verbreitete Korruption und Mangelwirtschaft aus. Auf Grundlage der aktuellen Forschung unternimmt Till Kössler in der vorliegenden Biografie eine historische Neuvermessung Francos. Anschaulich und quellennah zeichnet er dessen Karriere nach: von den Anfängen als junger Kolonialoffizier in Marokko über seinen Aufstieg zum grausamen faschistischen Alleinherrscher im Spanischen Bürgerkrieg und Verbündeten der Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg bis in die Umbruchszeit der 60er und 70er Jahre.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

Till Kössler

FRANCO

Der ewige Faschist

Eine Biografie

C.H.Beck

Übersicht

Cover

Inhalt

Textbeginn

Inhalt

Titel

Inhalt

Widmung

Karte 1: Spanien

Karte 2: Spanien am 22. Juli 1936

Einleitung

EL FERROL, GALIZIEN, 4. DEZEMBER 1892 – Im Schatten des Militärs

El Ferrol

Toledo

MELILLA, MAROKKO, 24. FEBRUAR 1912 – Koloniale Gewaltgemeinschaften und Bürgerlichkeit

Oviedo

Zurück in Afrika

Urbanes Leben in Madrid

Afrikanismus lehren: Die nationale Militärakademie in Saragossa

GRAN CANARIA, 17. JULI 1936 – Die Jahre der Zweiten Republik

Die umkämpfte Republik

Rechtsextreme Verschwörungstheorien

Die politische Rechte formiert sich

Spanische Oktoberrevolution

Frühjahr 1936

BURGOS, 1. OKTOBER 1936 – Machtansprüche im Bürgerkrieg

Der Krieg beginnt

Sieger und Besiegte

Konsolidierung der Macht

MADRID, 19. MAI 1939 – Die Jahre der Sieger

Großmachtfantasien

Repressionen

Das Bündnis der Sieger

Hungerjahre

Franco, Hitler und der Zweite Weltkrieg

Franco, die Juden und der Holocaust

MADRID, PLAZA DE ORIENTE, 9. JUNI 1947 – Der schöne Schein der Moderne

Die Grenzen der Isolation

Westwärts

Krisenjahr 1956

Reformprojekte im Widerstreit

Spanien und die internationale Rechte

Uniformen und Anzüge

EL PARDO, HEILIGABEND 1961 – Fliehkräfte und letzte Jahre

Risse im Fundament

Mit Franco, nach Franco

Die letzten Jahre

Epilog

Francos langer Schatten

Franco und die Geschichte

War Franco ein Faschist?

War Franco ein Modernisierer?

War Franco ein populärer Diktator?

Danksagung

Anhang

Anmerkungen

Einleitung

Im Schatten des Militärs

Koloniale Gewaltgemeinschaften und Bürgerlichkeit

Die Jahre der Zweiten Republik

Machtansprüche im Bürgerkrieg

Die Jahre der Sieger

Der schöne Schein der Moderne

Fliehkräfte und letzte Jahre

Epilog

Zeittafel

Gedruckte Quellen und Literatur (Auswahl)

Bildnachweis

Personenregister

Ortsregister

Zum Buch

Vita

Impressum

Widmung

Für Emmy, Marion und Selma

Diktatoren des 20. Jahrhunderts

Herausgegeben von Thomas Schlemmer, Andreas Wirsching und Hans Woller

Karte 1: Spanien

Karte 2: Spanien am 22. Juli 1936

Einleitung

In den frühen Morgenstunden des 9. September 1983 begann eine Gruppe städtischer Bauarbeiter in Valencia, das große Reiterstandbild Francisco Francos, des langjährigen spanischen Diktators, abzubauen, der acht Jahre zuvor gestorben war. Das Standbild war eine von zwei Kopien des vom Bildhauer José Capuz geschaffenen Madrider Originals und 1964 auf der zentralen Plaza del Ayuntamiento zum 25. Jahrestag des Sieges der Franco-Truppen im Spanischen Bürgerkrieg aufgestellt worden. Nachdem 1978 eine demokratische Verfassung verabschiedet worden war, sollte das Abbild des Tyrannen nun fünf Jahre später nicht zerstört, aber doch an einen neuen, weniger prominenten Ort überführt werden: in den Innenhof des Sitzes des Wehrbereichskommandos von Valencia. Doch der Transfer der mächtigen Bronzestatue gestaltete sich schwieriger als erwartet. Obwohl die Stadtverwaltung die Demontage im Stile einer Geheimoperation geplant hatte, waren Informationen zu Anhängern des toten Diktators durchgesickert, die sich bald zahlreich auf dem Platz einfanden, die Arbeiter beschimpften und mit Steinen bewarfen. Gemeinsam stimmten sie die Hymne der spanischen faschistischen Partei «Cara al Sol» an. Die städtischen Angestellten weigerten sich angesichts dieser massiven Proteste weiterzuarbeiten. Fortschritte gab es erst nach mehreren Stunden, nachdem die städtische Polizei das Denkmal vor der wachsenden Menschenmenge abgeschirmt und sich eine Gruppe von Freiwilligen gefunden hatte, um die Arbeiten zu Ende zu bringen. Aus Angst vor Übergriffen trugen diese Arbeiter blaue Overalls und Sturmmasken, die ihre Gesichter verdeckten.[1]

Francos Reiterstatue, die ab 1964 in Valencia stand, zerbrach, als sie am 9. September 1983 von ihrem Sockel entfernt wurde.

Die Abkehr von Franco, der Spanien fast 40 Jahre lang beherrscht hatte, gestaltete sich nicht nur in Valencia schwierig. Auch in anderen Städten war der Umgang mit der Erinnerung an den Diktator ein Politikum. Seine Heimatstadt El Ferrol hatte erst im Dezember 1982 nach kontroverser Debatte den Namen El Ferrol del Caudillo (El Ferrol des Führers) abgelegt, den sie seit 1938 stolz getragen hatte. Erst viele Jahre später, nachdem das spanische Parlament im Oktober 2007 das Ley de la Memoria Histórica («Gesetz zur historischen Erinnerung») verabschiedet hatte, kam Bewegung in die Debatte. Die meisten Städte und Gemeinden demontierten nun die Denkmäler der Diktatur im öffentlichen Raum, entfernten Plaketten und benannten Straßen und Ortsnamen um, die auf Franco verwiesen. Zugleich unternahmen es lokale Bürgerinitiativen, die vielen anonymen Massengräber aufzuspüren, in denen die Opfer franquistischen Terrors im Bürgerkrieg oftmals verscharrt worden waren, um den Toten ein würdiges Begräbnis zu ermöglichen.[2] Ein Ende dieser Bemühungen ist bis in die Gegenwart nicht in Sicht. Der Stadtrat von Melilla, der spanischen Enklave an der Nordküste Afrikas, ließ erst am 23. Februar 2021 das letzte öffentliche Standbild Francos in Spanien entfernen, das 1975 am Eingang des Hafens eingeweiht worden war und ihn als jungen Kolonialoffizier mit Stock und umgehängtem Fernglas darstellte. Die Entscheidung fiel gegen die Stimmen der rechtspopulistischen Partei Vox. Die Stadtverordneten der konservativen Volkspartei enthielten sich bei der Abstimmung.[3]

Franco entschwindet nur langsam aus dem Gedächtnis und den erinnerungspolitischen Deutungskämpfen Spaniens und Europas. Als das spanische Parlament 2019 beschloss, seine sterblichen Überreste aus der von ihm erbauten megalomanen Felsbasilika im Valle de los Caídos («Tal der Gefallenen») nordwestlich von Madrid in die Familienkrypta auf einem Friedhof in der Nähe seines ehemaligen Wohn- und Regierungssitzes in El Pardo am nordwestlichen Stadtrand der spanischen Hauptstadt umzubetten, sorgte dies für weltweite Aufmerksamkeit und entflammte erneut die Auseinandersetzungen um die Erinnerung an den Diktator. Dessen Familie hatte jahrelang auf juristischem Weg versucht, eine Exhumierung zu verhindern. Während der sozialistische Regierungschef Pedro Sánchez den Tag als «Triumph der spanischen Demokratie» feierte, welcher «der moralischen Beleidigung, die die Verherrlichung eines toten Diktators im öffentlichen Raum darstellt, ein Ende» setze, wollte der damalige Vorsitzende der Volkspartei die Vergangenheit ruhen lassen. Er gab zu Protokoll, dass er sich lieber mit lebenden als mit toten Diktatoren beschäftige.[4] Emilio Silva, der Vorsitzende der Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica («Vereinigung zur Wiedererlangung der historischen Erinnerung»), sah demgegenüber durch die Umbettung des Leichnams das Grundproblem nicht gelöst, dass «unsere Demokratie den Grabstein Francos seit Jahren um ihren Hals gebunden mit sich schleppt». Vertreter der politischen Linken kritisierten zudem, der Familie des Diktators sei in der Zeremonie zu viel Platz eingeräumt worden; überhaupt müsse man die prunkvolle Gestaltung des Tages als Ohrfeige für die vielen Opfer Francos werten.[5]

Es ist auch ein Zeichen für diesen Kampf um die Erinnerung, dass es bislang kein nationales Museum zur Geschichte der Franco-Zeit oder des Spanischen Bürgerkriegs gibt. Der kleine Nachlass des Diktators befindet sich weiterhin im Besitz einer privaten, eng mit der Familie Franco verwobenen Stiftung, deren Ziel es ist, eine positive Erinnerung an ihn wachzuhalten. Im Frühjahr 2025 publizierte sie etwa auf ihrer Internetseite Ausschnitte einer älteren Broschüre mit dem Titel «Sieben Dinge, die Franco gut gemacht hat».[6]

Schon Zeitgenossen nahmen Franco je nach politischem Standpunkt unterschiedlich wahr. Seine ehemaligen Minister, die ein Forscher Ende der 1970er Jahre nach ihren Erinnerungen an den Diktator befragte, wiesen in ihrer Mehrheit negative Wertungen zurück und zeichneten das Bild eines ernsthaften und im persönlichen Gespräch zugewandten, verbindlichen Staatsmannes. Alfredo Sánchez Bella, Informations- und Tourismusminister zwischen 1969 und 1973, erinnerte ihn als einen «ruhigen, besonnenen, gelassenen, liebenswerten Mann».[7] Nicht wenige sprachen ihm sogar eine besondere Aura zu: Er sei ein «charismatischer Mensch» gewesen, habe «volksnahes Charisma» besessen und das «Charisma eines Siegers» ausgestrahlt. Dies habe auch die einfache Bevölkerung anerkannt, nach deren Meinung Francos Handeln unter einem «guten Stern» gestanden, das heißt, göttlichen Zuspruch erhalten habe.[8] Diese Einschätzungen führten eine Regimepropaganda fort, die es sich seit dem Beginn des Bürgerkriegs im Juli 1936 zur Aufgabe gemacht hatte, den Diktator in einem positiven Licht darzustellen. In den Anfangsjahren des Regimes heroisierte sie ihn als einen vom Schicksal auserwählten General und Retter Spaniens. In späteren Jahrzehnten porträtierte sie ihn als väterlichen und gutherzigen Lenker der Staatsgeschicke.[9]

Demgegenüber zeigten sich Kritiker seiner Herrschaft von seiner untersetzten, bald auch dicklichen Statur und seiner hohen Fistelstimme, die sich nur schlecht für große Reden eignete, wenig beeindruckt. Sie erlebten ihn als distanziert und gefühlskalt, ja sogar grausam. Die Nichte Pilar Jaraiz Franco erinnerte ihren Onkel und seine Gattin als unfreundlich und hochmütig und fragte sich, welche Gründe «so viel Sprödigkeit und Härte» wohl gehabt haben könnten. Das Ambiente bei Familienfeiern im Palast von El Pardo beschrieb sie als «gewöhnlich sehr kühl, wie protokollarisch, auch wenn es kein Protokoll gab». Es sei «schwierig gewesen, ein Gespräch in Gang zu bringen».[10] Auch sein ihm wohlgesinnter Cousin, enger Vertrauter seit Kindertagen und späterer Privatsekretär, Francisco Franco Salgado-Araujo charakterisierte Franco Mitte der 1950er Jahre als «kalt, sehr kalt» und zeichnete ein ähnliches Bild unterkühlter Förmlichkeit in der Umgebung des Diktators. Er bemühte sich jedoch, diese Charaktereigenschaft mit den Belastungen des Amtes und einem vermeintlich schlechten Einfluss des familiären Umfelds zu erklären.[11]

Die unterschiedlichen Einschätzungen der Person Francos haben auch Eingang in die akademische Geschichtsschreibung gefunden. Der britische Historiker Paul Preston hat Franco im Anschluss an zeitgenössische Kommentare als eine eitle und gefühlskalte Persönlichkeit porträtiert, die narzisstische Kränkungen der Kindheit und Jugend durch Machtstreben und Grausamkeit kompensiert habe.[12] Demgegenüber haben ihn die Historiker Stanley Payne und Luis Palacios als eine «komplexe historische Persönlichkeit» charakterisiert: Seine distanzierte Art sei durch eine Reihe positiver Eigenschaften wie Vaterlandsliebe, Religiosität und einen Sinn für soziale Gerechtigkeit aufgewogen worden.[13]

Die Bewertung der Person Francos lässt sich nicht von den Urteilen über seine fast 40-jährige Herrschaft trennen, die am 1. Oktober 1936 kurz nach Ausbruch des Bürgerkriegs begann und bis zu seinem Tod am 20. November 1975 reichte. Einige Historiker wie Payne und Palacios sehen Franco als einen autoritären Modernisierer, der der Demokratie keineswegs vollkommen ablehnend gegenüberstand und während seiner Herrschaft politische Wandlungsfähigkeit bewiesen habe. Franco sei «der am wenigsten militärische der Militärdiktatoren» des 20. Jahrhunderts gewesen.[14] Er habe den Faschismus als Konzept nie wirklich verstanden und durch eine erfolgreiche Wirtschafts- und Sozialpolitik die Grundlagen der Demokratisierung Spaniens nach seinem Tod gelegt. Das «Modell Franco» weise Ähnlichkeiten zur Militärdiktatur von Park Chung-hee in Südkorea zwischen 1961 und 1974 auf und sei nach der Meinung der Autoren im 21. Jahrhundert sogar zu einem Exportschlager und Vorbild für andere Länder an der Schwelle zur Moderne geworden. Konkrete Namen nennen sie jedoch nicht. Francos Leben erhält in ihrer Interpretation sogar eine tragische Note: Den beiden Historikern zufolge habe der Caudillo Spanien in eine moderne europäische Zukunft geführt, an der er selbst jedoch nicht mehr teilhaben konnte. Die brutale Unterdrückung der Opposition im Bürgerkrieg und im frühen Franquismus wird in dieser Sicht dagegen als hässlicher, aber notwendiger Schritt zur Wiederherstellung der sozialen Ordnung rationalisiert.[15]

Demgegenüber haben Preston und andere Forscher viel Mühe darauf verwendet, den durch das Regime und Franco-freundliche Biografen in die Welt gesetzten Mythos eines wohlmeinenden Herrschers und einer südländisch-sanften Diktatur zu dekonstruieren und Gewalt und Unterdrückung, Korruption und Willkür als wesentliche Kennzeichen der Franco-Herrschaft herauszustellen: «Francos Errungenschaften waren nicht die eines großen nationalen Wohltäters, sondern die eines geschickten Manipulators der Macht, der immer seine eigenen Interessen im Auge hatte».[16]

Zentrale Fragen zu Franco und seiner Herrschaft sind noch heute nicht geklärt:[17] Sollen wir ihn als einen Militärdiktator verstehen, der nur zögerlich in die Politik eintrat, um traditionelle Werte zu verteidigen und eine vermeintlich bedrohte soziale Ordnung zu bewahren?[18] War er ein Entwicklungsdiktator, der ein rückständiges Land mit autoritären Mitteln modernisierte und damit, wenn auch ungewollt, sogar einer Demokratisierung und Europäisierung Spaniens den Weg ebnete? Oder ist er am besten als ein revolutionärer Faschist nach dem Vorbild Hitlers und Mussolinis zu begreifen, der einen «spanischen Holocaust» gegen seine eigene Bevölkerung in Gang setzte und bis zum Ende mit brutaler Gewalt regierte?[19]

Viele Autoren zielen darauf ab, hinter den Propagandabildern dem wahren Diktator auf die Spur zu kommen und Francos Psychogramm zu erfassen.[20] Sie suchen in Francos Kindheit und Jugend Hinweise, die Aufschlüsse über seinen Charakter und sein politisches Handeln geben könnten. So führen sie seine vermeintliche Kälte und Grausamkeit wahlweise auf seine schmächtige Statur zurück, die ihn angeblich zum Objekt von Spott und Zurückweisungen gemacht habe, oder auf die Trennung seiner Eltern, die einen lang anhaltenden Groll auf seinen abwesenden, liberal gesinnten Vater begründet habe. Es gibt jedoch keine zuverlässigen Belege für diese Thesen, und überhaupt erscheinen alle Versuche zweifelhaft, Francos Wesen in der Retrospektive psychologisch zu entschlüsseln.

Das vorliegende Buch wählt einen anderen Zugang und lenkt die Aufmerksamkeit auf die sozialen und kulturellen Kräfte und Kontexte, die Francos Handeln prägten, seinen Aufstieg ermöglichten und sein Wirken als Diktator bestimmten. Anstatt über Charaktereigenschaften des spanischen Diktators zu streiten, erscheint es ergiebiger, ihn in gesellschaftlichen und kulturellen Milieus und Institutionen zu verorten, vor allem dem Militär, und die politischen Netzwerke zu betrachten, denen er zu unterschiedlichen Zeiten seines Lebens angehörte. Zugleich gilt es, für die Jahre seiner Herrschaft die vielfältigen Interaktionen Francos mit den verschiedenen politischen Kräften und sozialen Gruppen innerhalb und außerhalb Spaniens in den Blick zu nehmen. Dabei stellt sich die Frage, welche Kontexte und Konstellationen seinen Aufstieg bedingten und seiner Herrschaft Form gaben und auf welche gesellschaftliche Resonanz diese stieß. Welche Kräfte setzte sie frei, aber wo lagen auch ihre Grenzen in der spanischen Gesellschaft und internationalen Politik?

Francos politisches Leben umfasst beinahe drei Viertel des 20. Jahrhunderts. Er durchlebte und prägte vier politische Regime und mehrere Kriege.[21] Er wuchs in El Ferrol an der Nordwestküste Spaniens in der Zeit der liberalen Restaurationsmonarchie auf, in der sich demokratische Elemente wie das allgemeine Männerwahlrecht mit Formen einer Herrschaft bürgerlicher Eliten und einer starken Stellung von König und Militär verbanden. Noch als Kind erlebte er die gesellschaftlichen Erschütterungen der verheerenden Niederlage Spaniens im Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898. Zwischen 1907 und 1910 absolvierte er eine Offiziersausbildung an der Infanterieakademie in Toledo und trat Anfang 1912 als junger Offizier in den Kolonialkrieg im spanischen Protektorat im Norden Marokkos ein, der sein Leben entscheidend prägte. Er befand sich noch in Afrika, als General Miguel Primo de Rivera im September 1923 gegen die liberale Ordnung putschte und eine instabile Militärdiktatur errichtete, die in den Jahren 1930 und 1931 aufgrund innerer Widersprüche zerfiel und von einer breiten republikanischen Bewegung aus den Angeln gehoben wurde. Letztere begründete im April 1931 die Zweite Republik als fortschrittliche Demokratie mit umfassenden Freiheitsrechten, die ambitionierte Gesellschaftsreformen ins Werk setzte. Ähnlich der Weimarer Republik weckte die Demokratiegründung große Hoffnungen, aber auch viele Ängste vor einem Zerfall der sozialen Ordnung und vor einer Tyrannei der revolutionären Linken. Im Sommer 1936 gehörte Franco zu einer Gruppe militärischer Verschwörer, die einen Staatsstreich gegen die Republik unternahmen. Er war damit mitverantwortlich für einen der blutigsten Bürgerkriege der europäischen Geschichte. Die von ihm kommandierten Truppen kämpften in grausamen Abnutzungsschlachten die Republik in drei langen Jahren nieder. Dieser Sieg bildete die Grundlage seiner langen Herrschaft, die den Zweiten Weltkrieg, den Beginn und eine erste Hochphase des Kalten Kriegs, den globalen Wirtschaftsaufschwung der 1950er und 1960er Jahre, die beginnende europäische Integration und schließlich die Studentenproteste der 68er sowie die Ölkrise von 1973 umfasste. Franco erlebte den globalen Wiederaufstieg der Demokratie nach 1945 ebenso mit wie die Epoche der Dekolonisation. Im Frühjahr 1956 musste er in die Unabhängigkeit Marokkos einwilligen, gegen die er 30 Jahre zuvor erbittert gekämpft hatte.

Francos langes Leben stellt jede Biografie vor ein darstellerisches Problem. Eine erschöpfende Abhandlung, die so viel Detailwissen wie möglich zusammenträgt, erscheint nicht sinnvoll, überfordert sie doch Zeit und Aufmerksamkeit der allermeisten Leserinnen und Leser, ohne unbedingt zu einem vertieften Verständnis von Person und Zeit beizutragen.[22] Zweckmäßiger ist eine problemorientierte Geschichte, die einige übergeordnete Fragen zur Stellung von Person und Regime in einer europäischen Perspektive zu beantworten versucht. Was waren die Gründe für Francos Aufstieg und Erfolg? Welche politischen Ziele verfolgte er, und wieso beschloss er, gemeinsam mit anderen Generälen gegen die Demokratie zu putschen? Weshalb führte er einen Bürgerkrieg als Vernichtungskampf gegen die Republik und befeuerte einen Massenterror gegen ihre Verteidiger? Wieso konnte er sich nach dem Krieg so lange an der Macht halten, ohne über fast vier Jahrzehnte hinweg je ernsthafte Konkurrenz fürchten zu müssen? Welchen Rückhalt besaßen er und sein Regime in der Bevölkerung, und worin lag dieser begründet? Und wie lässt sich seine Popularität in Teilen der spanischen Gesellschaft noch über seinen Tod hinaus erklären angesichts der unbestreitbaren Brutalität seiner Herrschaft und der eingeschränkten Freiheiten der Spanierinnen und Spanier?

Franco hat kein privates Tagebuch geführt, und es sind nur wenige Briefe von ihm überliefert, die sich in ihrer Mehrheit zudem an ausländische Staatsführer und den Thronanwärter Juan von Borbón y Battenberg richten, den Vater des späteren Königs Juan Carlos. Sein Nachlass in der Franco-Stiftung in Madrid enthält kaum persönliche Unterlagen und nur wenige Texte von eigener Hand.[23] Allerdings war Franco vom Beginn der 1920er Jahre bis zum Beginn der 1950er Jahre immer wieder journalistisch und schriftstellerisch tätig. Im Jahr 1922 publizierte er ein Kriegstagebuch über den Einsatz einer von ihm geführten Einheit der Fremdenlegion nach der fürchterlichen Niederlage der spanischen Kolonialtruppen bei Annual im Sommer 1921.[24] Danach übernahm er den Posten des Chefredakteurs der Zeitschrift Africa der spanischen Kolonialtruppen, die politische, aber auch kultur- und kunsthistorische Artikel abdruckte. Hier publizierte er selbst zahlreiche Aufsätze zum Kolonialkrieg, zur einheimischen Bevölkerung und zur spanischen Verwaltung des Protektorats.[25] Nach dem Bürgerkrieg verfasste er 1940/41 unter dem Pseudonym Jaime de Andrade das Drehbuch des Propagandafilms «Raza» («Rasse»), einer kaum fiktiv verhüllten autobiografischen und heroischen Skizze seiner Jugend und seines Aufstiegs. Eine letzte Textsammlung aus seiner Hand vereinte im Jahr 1952 unter dem Titel «Masonería» («Freimaurerei») verschwörungstheoretisch gefärbte Artikel, die er zuvor in der faschistischen Tageszeitung Arriba unter dem Pseudonym Jakim Boor veröffentlicht hatte.[26] Schließlich hielt Franco während seiner langen Herrschaft Hunderte von Reden, die in Tageszeitungen abgedruckt und in Anthologien herausgegeben wurden. Seine erste offizielle Rede, unmittelbar nach seiner Ernennung zum Diktator, datiert vom 1. Oktober 1936, die letzte 39 Jahre später vom 1. Oktober 1975, wenige Wochen vor seinem Tod. Diese Selbstzeugnisse bilden eine wichtige Grundlage des vorliegenden Buches, das sich zudem auf Erinnerungen von Familienangehörigen, Mitarbeitern, aber auch Gegnern und kritischen Beobachtern stützt. Als besonders wertvoll haben sich dabei die Aufzeichnungen seines Cousins und Privatsekretärs Francisco Franco Salgado-Araujo erwiesen, der zwischen 1954 und den frühen 1970er Jahren seine Unterhaltungen mit Franco und eigene Beobachtungen in Form eines Tagesbuchs protokollierte – wenn auch ab den frühen 1960er Jahren immer spärlicher.[27] Diese Erinnerungen erschienen wie andere tatsächliche oder auch nur vermeintliche Enthüllungsbücher über den Diktator kurz nach dessen Tod im Jahr 1976. Die vorliegende Biografie verbindet diese verstreuten Quellen mit einer umfassenden Auswertung der neueren Geschichtsschreibung zur Franco-Zeit und zu ihrer langen Vorgeschichte.

War Franco Faschist? Die historische Forschung diskutiert seit langem über den Charakter seines Regimes und hat Franco immer wieder mit Hitler und Mussolini und seine Herrschaft mit dem Nationalsozialismus und dem italienischen Faschismus verglichen. Diese Leitfrage hat sehr kontroverse Antworten gefunden, sie erweist sich aber immer noch als hilfreich, um Gemeinsamkeiten und Besonderheiten des spanischen Diktators und Franco-Spaniens im Vergleich zu den faschistischen Führern und Regimen herauszuarbeiten. Um die Frage nach der faschistischen Prägung des Franco-Regimes zu beantworten, haben Forscherinnen und Forscher vor allem politische Strukturen und Organisationen, besonders die spanische faschistische Partei, in den Blick genommen und versucht, ideologische Merkmale einer franquistischen Weltanschauung zu identifizieren. Die Beschäftigung mit dem Leben Francos kann helfen, diese Perspektive um den Blick auf politische Sozialisationswege und politische Praktiken zu erweitern. Eine besondere Bedeutung spielen hier Gewaltgemeinschaften und Gewaltpraktiken im Kolonialkrieg und im Bürgerkrieg sowie die mit ihnen verbundene gesellschaftliche Neuordnung, die noch lange nachwirken sollte. So wird schließlich das obsessive Streben des Franco-Regimes begreifbar, nach der Niederlage von Nationalsozialismus und Faschismus eine neue postfaschistische Ordnung illiberaler Prägung zu etablieren. Francos Eliten suchten nach einem «dritten Weg», einer Staats- und Gesellschaftsform, die Kontinuitäten zur Hochzeit des Faschismus wahrte und sich klar von den neuen liberalen Demokratien abgrenzte, ohne aber als internationaler Paria und bloßes Relikt einer düsteren totalitären Vergangenheit zu erscheinen. Franco war der Bezugspunkt und die Symbolfigur dieser Suche, aber auch ihr größtes Hindernis.

EL FERROL, GALIZIEN, 4. DEZEMBER 1892

Im Schatten des Militärs

Am Donnerstag, dem 8. Dezember 1892 erschienen in der Tageszeitung El Correo Gallego von El Ferrol, einer kleinen Garnisonsstadt an der Atlantikküste Nordwestspaniens, die Geburtsanzeigen der in den vorangegangenen Tagen zur Welt gekommenen Kinder.[1] Für jeden Tag wurden bis zu sechs Namen genannt, wie in Spanien üblich, jeweils sowohl mit dem väterlichen als auch dem mütterlichen Nachnamen. Die meisten der Neugeborenen haben nur einen oder höchstens zwei Vornamen: Am 5. Dezember wird etwa die Geburt von Elisa Lorente Lorente, Nicolás Rodríguez Baamonde, Ramona López y Díaz, Manuela Montero Varela und Ramón García Novo gemeldet. Franco, der am 4. Dezember geboren und am 7. Dezember in das Zivilregister eingetragen wurde, sticht hingegen hervor: Francisco Paulino Hermenegildo Franco y Baamonde. Tatsächlich besaß Franco mit Teódulo sogar noch einen vierten Vornamen, den die Zeitung aus unbekannten Gründen nicht aufführte. Dass der Nachname Baamonde, den die Familie später in Bahamonde umänderte, in wenigen Tagen gleich zweimal auftaucht, deutet auf enge Verwandtschaftsnetzwerke in der Militärstadt hin. Auch der Familienname Franco war in El Ferrol keine Seltenheit. Die Sammlung der Vornamen lassen Franco zugleich als Spross einer um bürgerliche Distinktion bemühten Familie erkennen. Der spätere Diktator wurde in eine durch klare soziale Hierarchien geprägte städtische Gesellschaft hineingeboren.

Die Kindheit Francos wird zumeist auf zweierlei Weise erzählt. Eine ältere, Franco-nahe Geschichtsschreibung beschreibt eine heroische Mannwerdung in enger Verbundenheit mit Natur, Heimat und Nation. Sie verweist auf die lange, sieben Generationen umfassende Geschichte der Familie Franco in El Ferrol, allesamt im Dienst der Marine, und den positiven Einfluss von Galiziens Kultur und Natur auf den Charakter des Diktators. Francos Aufwachsen wird hier eng mit der Region und ihrer rauen Küstenlandschaft verknüpft und erscheint als Ausdruck eines die Jahrhunderte überdauernden Volkscharakters. Sein Biograf Ricardo de la Cierva schrieb 1973, noch zu Lebzeiten des Diktators, über dessen Familie: «In Nordspanien, und konkret in Galizien, besteht die übergroße Mehrheit der eingesessenen Bevölkerung aus adeligen Charakteren».[2] Zugleich leitet der Biograf Francos Herkunft aus einem andalusischen Adelsgeschlecht her, während er immer wieder kursierende Mythen einer jüdischen Abstammung scharf zurückweist.

Die meisten modernen Franco-kritischen Biografen sind dieser fragwürdigen Bindung Francos an «Blut und Boden» nicht gefolgt und haben einen anderen Weg eingeschlagen. Sie versuchen, seinen Charakter aus der spezifischen Familiensituation Francos sowie seiner mentalen Konstitution abzuleiten. Der spanische Psychiater und Biograf Enrique González Duro etwa hat Franco gleichsam posthum auf die psychoanalytische Couch gelegt und hinter der Persona des Diktators einen fragilen Menschen ausgemacht. Er diagnostiziert «Schwächen und psychische Konflikte, Traumata, psychische Komplexe und Phobien, die auf gewisse Weise viele seiner politischen Handlungen bestimmten».[3] Andere Biografien folgen psychoanalytischen Fährten nicht ganz so weit. Doch auch sie klopfen die wenigen überlieferten Erinnerungen von Familienmitgliedern und die in ihnen enthaltenen Anekdoten über Francos Kindheit nach Indizien für grundlegende Charaktereigenschaften ab.

Eine besondere Aufmerksamkeit hat hierbei die unglückliche Ehe seiner Eltern auf sich gezogen. Der strenge und leicht aufbrausende Vater Nicolás Franco Salgado-Araujo wird als ein liberal eingestellter Lebemann gezeichnet, der nach einer längeren Tätigkeit als Kolonialoffizier auf den Philippinen die provinzielle Enge El Ferrols nur schwer ertragen konnte. Er ließ sich in einer klaren Entscheidung für eine Trennung von Frau und Familie 1907 nach Madrid versetzen, wo er bald eine Beziehung mit der Lehrerin Agustina Aldana einging, die bis zu seinem Tod im Februar 1942 Bestand haben sollte. Demgegenüber stellen die Biografen, bei denen es sich ausnahmslos um Männer handelt, Francos Mutter María del Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade als fromme, zurückhaltende und den kapriziösen Lebensstil ihres Mannes still erduldende Person dar. Die Franco-nahe Forschung kann es sich in der Regel nicht verkneifen, sie als ein Tugendbild spanischer Weiblichkeit und Mütterlichkeit zu heroisieren.[4]

Ihre gemeinsamen Kinder, so deuten es viele Biografien, seien entweder nach dem einen oder dem anderen Elternteil gekommen: Der älteste Sohn Nicolás, der Karriere in der spanischen Handelsmarine machte und das Leben in großer Gesellschaft liebte, besonders aber der jüngste Sohn Ramón folgten demnach charakterlich dem Vater mit seiner Vorliebe für die Annehmlichkeiten des Lebens, für Frauen und, im Falle Ramóns, für Abenteuer. Letzterer machte Karriere in der noch jungen spanischen Luftwaffe und wurde im Januar 1926 zu einem nationalen Helden, als er an Bord des Amphibienflugzeugs Plus Ultra als erster Mensch den Atlantik von Spanien nach Argentinien auf dem Luftweg überquerte. Franco und seine zumeist übersehene Schwester Pilar hätten sich dagegen in ihrer Lebensweise und ihrem Charakter an der Mutter orientiert.

Die Beschreibungen seines Charakters sind in der Regel deutlich interessengeleitet. Eine franquistische Geschichtsschreibung war stets bemüht, Genügsamkeit, Verantwortungsbewusstsein und Religiosität Francos als von der Mutter übernommene Eigenschaften hervorzuheben und ihn damit von der Korruption, Habgier und Brutalität seines Hofstaates als Diktator zu distanzieren und moralisch abzuheben. Demgegenüber versucht eine Franco-kritische Geschichtsschreibung, die Gewalttätigkeit und Unmenschlichkeit der Franco-Diktatur mit Rückgriff auf den kalten und grausamen Charakter des Diktators zu erklären. Franco habe in seiner Kindheit einen berechnenden und autoritären Charakter ausgebildet, der seinen Aufstieg befördert, ihn aber unzugänglich für das Leiden anderer gemacht habe. Sein berühmter britischer Biograf Paul Preston behauptet etwa, dass Franco angesichts des Leidens seiner Mutter unter den Eskapaden seines Vaters «seine eigene emotionale Verletzbarkeit» unterdrückt und in der Folge eine «kalte innere Leere» entwickelt habe.[5] Der Groll gegenüber dem Vater sei zugleich eine wichtige Ursache seiner lebenslangen pathologischen Abneigung gegenüber Liberalismus, Freimaurertum und kultureller Moderne gewesen. Eine Wurzel seiner rechtsgerichteten Diktatur lasse sich somit bis in die frühe Kindheit zurückverfolgen.

Eine solche psychologische Deutung erscheint jedoch in vielerlei Hinsicht zweifelhaft. Sie beruht auf verstreuten Erinnerungen von Familienmitgliedern und Gefährten Francos, die viele Jahrzehnte nach der Kindheit des Diktators niedergeschrieben wurden, von Interessen geleitet sind und auf Wahrnehmungen beruhen, die sich kaum verifizieren lassen. Dies betrifft etwa die These, Franco sei aufgrund seiner schmächtigen Statur andauernd gehänselt worden und habe deshalb eine besondere Disziplin und Willensstärke entwickelt, die seinen späteren Aufstieg in Militär und Politik begünstigt habe. Insgesamt gibt es keine Möglichkeit, die Kindheitserfahrungen Francos präzise zu rekonstruieren und ihren Einfluss auf sein späteres Handeln verlässlich nachzuweisen, weshalb eine Biografie Francos von psychologisierenden Erklärungsmodellen möglichst Abstand nehmen sollte.

El Ferrol

Sinnvoller erscheint es, den Fokus weniger auf vermeintliche Charaktereigenschaften als auf die Welt zu richten, in der Franco aufwuchs, und soziokulturelle Kräfte zu beleuchten, die auf seine Ansichten und Lebensweise Einfluss nahmen. Hierzu lohnt sich ein genauerer Blick auf die Geburtsstadt El Ferrol, eine Garnisonsstadt der Kriegsmarine mit einem bedeutenden Militärhafen. Auf Besucher machte El Ferrol wenig Eindruck. Der von Karl Baedeker im Jahr 1897 herausgegebene Reiseführer «Spanien und Portugal: Handbuch für Reisende» erwähnt die Stadt nicht einmal. Der monumentale zweibändige «Neue Führer für Reisende in Portugal und Spanien» von Emilio Valverde y Álvarez aus dem Jahr 1886 widmet der Hafenstadt zwar einige Seiten, begeistert sich allerdings hauptsächlich für die Natur der Umgebung. Deren üppige Flora sei «durch tausende fröhliche Farben geprägt, mit denen die verschwenderische Natur nur selten die bevorzugten Länder beschenkt».[6] In der Stadt selbst werden hauptsächlich die massiven Militär- und Festungsanlagen sowie einige Industriebauten hervorgehoben.

Der Reiseführer beschreibt einen abgelegenen, durch die Marine und das Meer geprägten, fast zeitlosen Ort. Die Stadt habe sich seit der Neuanlage im 18. Jahrhundert wenig verändert, und mangels einer Eisenbahnverbindung wird die Anreise mit dem Dampfschiff empfohlen, mit dem man El Ferrol in 90 Minuten über eine Bucht von der größeren Hafenstadt A Coruña aus erreichte. Die Geschichtsschreibung hat dieses Bild immer wieder aufgegriffen und El Ferrol als «Stadt-Insel» oder gar als «Militär-Ghetto» bezeichnet.[7] Der äußeren Isolation entsprach eine rigorose hierarchische, kastenartige Ordnung der Gesellschaft im Inneren. Francos Nichte, die spätere sozialistische Abgeordnete Pilar Jaraiz Franco, schrieb viele Jahre später, sie habe niemals mehr eine solch sozial abgeschottete Stadt kennengelernt wie El Ferrol. Sogar unter den Kindern habe ein Klassendenken geherrscht, das die privilegierten Angehörigen der Kriegsmarine im Alltag von den Hafen- und Werftarbeiterfamilien, aber auch von den Familien der Handwerker, Kaufleute und den wenigen Industriellen trennte.[8]

Die Spitze der sozialen Hierarchie bildeten die Offiziere der Kriegsmarine und ihre Familien, denen die Offiziere im administrativen Bereich, zu denen Francos Vater und Großvater zählten, nur in wenig nachstanden. Diese wohnten im «Neuen Ferrol», einem in der Aufklärungszeit des 18. Jahrhunderts rational-rechtwinklig angelegten Stadtteil mit nicht wirklich prächtigen, aber doch für einen bürgerlichen Geschmack respektablen Häusern, Straßen und Plätzen. Hier bewohnte die Familie Franco in der Calle de María 108 ein eigenes mehrstöckiges Haus, in dessen Erdgeschoss Francos Großvater mütterlicherseits nach dem Tod seiner Frau einzog. Die Wohnverhältnisse waren für die damalige Zeit großzügig. Die Familie besaß im zweiten Obergeschoss vier Schlafzimmer. In einem davon schlief Franco mit seinem Bruder Ramón. Das erste Stockwerk wurde von einem großen Wohnzimmer-Salon dominiert, der Platz für den Empfang von Gästen bot. Auch wenn sie nicht zur obersten Spitze der städtischen Gesellschaft gehörte, weisen diese häuslichen Umstände die Familie als Teil einer bürgerlichen Führungsschicht aus.

Die geografische Abgelegenheit und die klare soziale Ordnung werden in den Erinnerungen häufig mit Darstellungen eines eintönigen Lebens verbunden, das sich im Wechsel der Generationen nur wenig veränderte. Tatsächlich bot El Ferrol in vielem ein Bild der Rückständigkeit: Es gab zur Zeit von Francos Geburt noch kein fließendes Wasser, keine Kanalisation und keine Straßenbeleuchtung. Wasserträger brachten das Trinkwasser ins Haus. Jenseits einiger Armenschulen existierte kein öffentliches Bildungswesen. Und doch dürfen diese Bilder eines beschaulichen, provinziellen Lebens nicht verdecken, dass die städtische Gesellschaft und das Milieu der Offiziere am Ende des Jahrhunderts von tiefgreifenden Veränderungen erfasst wurden und globale Ereignisse auch in der kleinen Garnisonsstadt mit Wucht ihren Eindruck hinterließen. So abgelegen El Ferrol auf dem europäischen Kontinent und der Iberischen Halbinsel zu liegen schien, so eng war es eingebunden in die globalen Ströme von Gütern und Menschen über Ozeane und Kontinente hinweg – und nicht zuletzt hatte es Anteil an kriegerischen Ereignissen auf anderen Kontinenten.

Da war zunächst eine ausgeprägte Auswanderungsbewegung, die in Galizien im 19. Jahrhundert besonders stark war. Vor der Jahrhundertwende suchten durchschnittlich zwölf von 1000 Einwohnern im Jahr ein besseres Leben jenseits des Atlantiks. Daneben zog es viele nach Madrid.[9] Da war aber auch die Mobilität der Kriegsmarine, die zu Francos Geburt die verbliebenen Teile des spanischen Imperiums – die Philippinen, Puerto Rico und vor allem Kuba – kontrollierte. Der Lebensweg von Francos Vater verdeutlicht diese Mobilität. Er verbrachte vor Francos Geburt viele Jahre in den Kolonien und sprach nach Aussagen seiner Tochter viel von seiner Zeit auf den Philippinen und auf Kuba, wo sich die Spanier mit einer hartnäckigen Unabhängigkeitsbewegung konfrontiert sahen, die sie unter Einsatz grausamer Mittel niederzuschlagen versuchten. Es liegen keine Informationen darüber vor, ob Nicolás Franco in die Bekämpfung von Aufständen involviert war, aber Krieg und Sterben waren Teil der kolonialen Erfahrung Spaniens lange vor dem blutigen Kolonialkrieg in Marokko im frühen 20. Jahrhundert, an dem sein Sohn Francisco maßgeblich beteiligt war.[10] Über die Marine nahm die Bevölkerung El Ferrols unmittelbar Anteil an der spanischen Kolonialgeschichte. Viele Väter, Brüder oder Verwandte kämpften als Marineangehörige in Übersee. Die Menschen erhielten Nachrichten aus den Kolonien aber nicht nur aus Briefen und Erzählungen, sondern immer mehr auch aus einer neuen Massenpresse, die selbst in der galizischen Provinz Einzug hielt und Stadtgesellschaft und Nation auf neue Weise miteinander verband. In allen größeren Städten der Region erschienen Tageszeitungen. In El Ferrol war dies seit 1878El Correo Gallego (Der galizische Kurier), der sich ab August 1892 als «monarchistische Tageszeitung» bezeichnete.

Wenig später trat die illustrierte Presse ihren Siegeszug an, mit Titeln wie Blanco y Negro (Weiß und Schwarz) seit 1891, das nach dem Vorbild der deutschen «Fliegenden Blätter» (1845–1944) gestaltet war, und Nuevo Mundo (Neue Welt), 1895 gegründet, das im Krisenjahr 1909 eine für die damalige Zeit erstaunliche Auflage von 266.000 Exemplaren erreichte.[11] Auch in der Familie Franco waren die neuen Zeitungen und Zeitschriften bald Teil des Alltags. Francos Nichte erinnerte sich an die vielen Tageszeitungen und Illustrierten, die in den 1920er Jahren den großen, mit dunkelgrünem Samt bespannten Wohnzimmertisch bedeckten. Während Francos Militärzeit in Marokko habe die Familie El Correo Gallego täglich aufmerksam nach Nachrichten aus dem Protektorat durchgeblättert. Die Francos bevorzugten die monarchietreue, rechtskonservative Presse wie die Tageszeitung ABC und die im gleichen Verlag erscheinende illustrierte Blanco y Negro. Doch Ende der 1920er Jahre fanden sich auch die populäre Estampa und selbst die linksrepublikanisch orientierte Crónica im Wohnzimmer, ein Hinweis darauf, dass politische Einstellungen den Medienkonsum nicht vollständig dominierten.[12]

Mit dem Siegeszug der Massenpresse nahm in El Ferrol eine politische Öffentlichkeit Gestalt an, in der die Restaurationsmonarchie kritisiert und auf Reformen gedrängt wurde. Kurz vor Francos Geburt erschien die zweite Ausgabe der kurzlebigen humoristischen Monatsschrift Ferrol cómico (Das komische Ferrol), die einen satirischen Blick auf Stadt und Stadtgesellschaft im Umbruch warf. Unter der Überschrift «Fortschritte Ferrols» (Progressos de Ferrol) beschrieb der Journalist Luis del Valle eine Stadt im Auf- und Umbruch: Die Stadt verfüge seit einiger Zeit zwar über ein neues Theater, eine Markthalle, eine neue katholische Schule, ein Seniorenwohnheim und eine Stierkampfarena. Doch seien die meisten dieser neuen Bauten entweder noch nicht fertiggestellt oder aber schlecht ausgeführt, sodass das städtische Leben mit seinen Wasserträgern und seiner fehlenden Kanalisation vielfach noch ein Bild des Rückschritts und primitiver Verhältnisse vermittle. Die Suche nach dem «Licht des Fortschritts» ließ Mängel scharf hervortreten.[13]

Mit einer kritischen Öffentlichkeit hielten auch neue politische Kämpfe Einzug in El Ferrol. Die mit der Verfassung von 1876 gegründete Restaurationsmonarchie hatte den gewalttätigen Bürgerkriegen zwischen konservativen und liberalen Kräften ein Ende gesetzt, die Spanien im 19. Jahrhundert erschüttert hatten, und ein System des friedlichen Machtwechsels zwischen der liberalen und konservativen Partei etabliert. Doch um die Jahrhundertwende geriet dieses durch Wahlmanipulationen gesicherte System des Elitenwechsels in die Krise. Der Aufstieg der sozialistischen und anarchistischen Arbeiterbewegungen und der Siegeszug regionalistischer Gruppierungen drohten die politische Ordnung zu destabilisieren.[14] In den wirtschaftlich erfolgreichen Regionen Katalonien und Baskenland rebellierten bürgerliche Schichten gegen eine Bevormundung durch die Madrider Regierung und forderten politische Mitspracherechte und kulturelle Autonomie. Auch in Galizien machte sich, wenn auch etwas schwächer, eine regionalistische Bewegung bemerkbar. Zwischen 1887 und 1893 erschien mit Galicia: Revista regional in A Coruña beispielsweise eine Zeitschrift, die sich der Förderung galizischer Sprache, Kultur und Erneuerung verschrieb.[15]

Fragen der Religion und ihres gesellschaftlichen Einflusses rückten nun in den Mittelpunkt des Streits um die Zukunft Spaniens. Spannungen zwischen Katholizismus und Liberalismus lassen sich bis in das 18. Jahrhundert zurückverfolgen, doch erhielten sie am Ausgang des 19. Jahrhunderts für viele Spanier eine neue, persönliche und alltagsweltliche Bedeutung. Liberale Reformer sahen in der Kontrolle der Kirche über weite Teile des Bildungswesens und der Kultur einen Hemmschuh für den Fortschritt Spaniens, während Katholiken umgekehrt eine besorgniserregende Entchristlichung und Verrohung spanischen Lebens diagnostizierten.[16] Die Bedeutung dieser Kulturkämpfe für die spanische Geschichte der folgenden Jahrzehnte ist kaum zu überschätzen. Um die Jahrhundertwende formierte sich mit der «Katholischen Aktion» eine Laienbewegung, die Spanier aller Gesellschaftsschichten und gerade auch Frauen für eine aktive Verteidigung der Kirche gewinnen wollte. Sie gründete Vereine, veranstaltete Kongresse, Prozessionen und Feiern und publizierte Zeitungen, in Galizien etwa ab 1888 die Tageszeitung La Integridad. In Gegnerschaft dazu formierte sich ein antikatholisches und republikanisch-demokratisch ausgerichtetes Milieu, das Kulturvereine betrieb und Zeitungen wie La idea moderna. Diario democrático (seit 1889) in Lugo herausgab.[17]

Francos Eltern stritten viel, und die Ehe zerbrach 15 Jahre nach Francos Geburt, als der Vater sich um eine Versetzung nach Madrid bewarb und seine Frau und Kinder in El Ferrol zurückließ. Die Gründe des Ehekonflikts können nicht geklärt werden, und es muss offenbleiben, ob das Ehepaar womöglich unterschiedliche politische Ansichten vertrat. Immerhin bekannte sich der Vater Nicolás später in seinem Leben zum Liberalismus und kritisierte die Herrschaft seines Sohnes. Doch kann die Entfremdung der Ehepartner durchaus auf das Gegeneinander der «zwei Spanien», des liberalen und des katholischen, bezogen werden. In ihrer Lebensweise repräsentierten die beiden Eheleute die gegensätzlichen kulturellen Kräfte der Zeit. Die neue Massenkultur und liberale Reformbewegungen eröffneten neue Möglichkeitsräume der Lebensgestaltung. Dies beinhaltete auch vergleichsweise triviale Dinge wie eine Hinwendung zur Natur. Francos Vater liebte lange Wanderungen in die Umgebung und nötigte seine Kinder, ihn dabei zu begleiten.[18]

Aber es kam auch zu einer Infragestellung der bürgerlichen Normen und besonders der Ehe. Seine Nichte Pilar lernte Francos Vater in den 1920er Jahren in Madrid als einen Freidenker kennen, dessen «Vorstellungen über das Leben und weltliche und spirituelle Dinge sich weit von der bürgerlichen Moral entfernt» hätten.[19] Nicolás Franco hat keine Selbstzeugnisse hinterlassen, aber es ist anzunehmen, dass die Trennung von seiner Familie und die Übersiedlung in die Großstadt Madrid auch von diesen neuen Zeittendenzen beeinflusst waren. Francos Mutter stand als Frau die Möglichkeit einer solchen freigeistigen Lebensführung nicht offen. Sie hatte eine strenge katholische Mädchenerziehung durchlaufen, die den Schülerinnen hohe Ansprüche an religiöse und bürgerliche Normen einimpfte. Diese waren einzuhalten, wollte man nicht den Ausschluss aus der angesehenen bürgerlichen Gesellschaft riskieren. Der neue Katholizismus bot der Mutter jedoch auch eine Ressource der Selbstbehauptung gegenüber ihrem Ehemann und nach seinem Auszug die Möglichkeit einer respektablen Lebensführung innerhalb der städtischen Gesellschaft. Im Wohnzimmer hatte sie gut sichtbar ein Bild des «heiligen Herzens», des zentralen Symbols des populären Herz-Jesu-Kultes, aufgestellt, der eine neue christliche Durchdringung der Gesellschaft anstrebte. Durch die Anbetung der «Virgen de Chamorro», von der sie eine steinerne Statuette besaß, bezeugte sie gegenüber Verwandten und Freunden ihre Religiosität und ordnete sich einer lokalen Frömmigkeitskultur zu. Die Heilige Jungfrau von Chamorro stand im Mittelpunkt einer in El Ferrol gepflegten Andachtskultur.[20]

Franco wuchs in diesem militärisch-bürgerlichen Milieu im Wandel auf. Er erlebte eine privilegierte Kindheit ohne materielle Sorgen. Spiele in den Straßen und auf den Plätzen des Wohnviertels und weitere Freizeitbeschäftigungen nehmen in den Erinnerungen seiner Schwester und seines Cousins an die gemeinsame Kinderzeit einen breiten Raum ein. Doch im Offiziersmilieu der Stadt waren weltpolitische Ereignisse stets präsent, insbesondere der Kolonialkrieg in Kuba. Als Franco fünfeinhalb Jahre alt war, ereignete sich die verheerende Niederlage der spanischen Militärflotte gegen die USA, die in den kubanischen Krieg eingriff und Spanien in kurzer Zeit nicht nur zwang, aus Kuba abzuziehen, sondern auch die Philippinen und Puerto Rico abzutreten. Diese Niederlage besiegelte das Ende des spanischen Überseeimperiums und traf die spanische Öffentlichkeit völlig unvorbereitet und wie ein Schock. Das Jahr 1898 stellte einen tiefen Einschnitt und einen Wendepunkt in der Landesgeschichte dar. Intellektuelle aller Couleur deuteten die Niederlage als Ausdruck einer spanischen Degeneration, die das Land aus der Gruppe der großen Kulturnationen hinauskatapultiert habe. In einer Zeit europäischer imperialistischer Expansion und Rhetorik erschien diese vermeintliche Verbannung auf eine Hinterbank im Konzert der Großmächte besonders bitter und führte in der Folgezeit zu intensiven Auseinandersetzungen über den richtigen Weg, um Spanien zu regenerieren und an die Spitze der fortschrittlichen Länder zurückzuführen.

Für El Ferrol hatte die Kriegsniederlage von 1898 sehr direkte Folgen. Unter den in Kuba verstorbenen Soldaten, deren Namen El Correo Gallego im September in langen Listen abdruckte, befanden sich viele Söhne der Stadt. Fast jeder und jede hatte entweder selbst ein Familienmitglied im Kolonialkrieg verloren oder kannte jemanden, der den Tod eines Angehörigen zu beklagen hatte. Das autobiografische Drehbuch «Raza» (Rasse), das Franco nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs schrieb, hob die Bedeutung der Kriegsniederlage für seine Familie klar hervor: Der Sommer 1898 stellt eine traurige Zeit im Herrenhaus der fiktiven Familie Andrade dar. Die Besuche von Verwandten und Freunden hinterlassen «mit der unaufhörlichen Wiederholung von Kommentaren zu der Tragödie» einen dunklen und andauernden Eindruck auf die Kinder. «Die Freude, die die Jungen außerhalb des Hauses empfinden, verschwindet, sobald sie das alte Haus betreten.»[21]

Das Desaster von 1898 erwies sich für das Offiziersmilieu, in dem Franco aufwuchs, noch in anderer Hinsicht als tiefer Einschnitt. Mit dem Verlust der überseeischen Kolonien verlor die Kriegsmarine, die innerhalb der Streitkräfte über ein besonderes Ansehen verfügte, an Bedeutung. Sie wurde nicht länger zur Verteidigung spanischer Interessen in der Welt benötigt. Entsprechend beschlossen Staat und Militärführung, die prestigereiche Marineakademie für den Offiziersnachwuchs in El Ferrol zu schließen, und durchkreuzten damit die Karrierepläne einer ganzen Generation von Offizierssöhnen, zu denen auch Franco zählte. Die nationale Demütigung, die im Offiziersmilieu besonders schmerzlich und direkt empfunden wurde, erschütterte auch die feste Erwartung einer respektablen Militärkarriere in den Fußstapfen der Väter und Großväter.

Die Erfahrung von «1898» kann in vielem mit der Kriegsniederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg verglichen werden. Sie bewirkte eine ebenso intensive wie kontroverse öffentliche Debatte über die Ursachen und Schuldigen der Niederlage und über die angemessenen Lehren aus dem Desaster. Im ganzen Land sprossen Erneuerungspläne und -bewegungen aus dem Boden, die gemeinsam als «Regenerationismus» berühmt geworden sind. Intellektuelle und andere kritische Zeitgenossen rechneten in Reden, Zeitungsbeiträgen und Büchern schonungslos mit der spanischen Gegenwart und den Schwächen der Restaurationsmonarchie ab und stellten Pläne einer Erneuerung Spaniens vor. Das Feuer der Anklagen richtete sich insbesondere gegen die sogenannten Kaziken – lokale Bosse –, die Klientelnetzwerke unterhielten und Wahlen manipulierten. Berühmt geworden ist der Reformer Joaquín Costa, der im Jahr 1901 einen «eisernen Chirurgen» an der Spitze des Staates forderte, um den spanischen Niedergang umzukehren. Die Vorschläge einer Erneuerung Spaniens waren vielgestaltig und reichten von Plädoyers für die Einrichtung von Handelskammern und Steuerreformen zur Entlastung des Mittelstands über Vorschläge zur Reformierung des Wahlsystems und der Eindämmung des Kazikentums bis hin zu Ideen einer spirituellen Erneuerung nach dem Vorbild des spanischen «goldenen Zeitalters» im 16. und 17. Jahrhundert.[22] Die Diskussionen in Spanien überschnitten sich dabei vielfach mit Erneuerungsdebatten in anderen Industrienationen um 1900, die nach Wegen aus den vielen Krisen der industriellen Moderne suchten, wie etwa das US-amerikanische Progressive Movement.

Die Erfahrung der Kriegsniederlage veränderte auch das Militär. Liberale und republikanische Positionen, die im 19. Jahrhundert in den Offiziersmilieus fest verankert gewesen waren, büßten an Einfluss ein, während ultranationalistische Einstellungen, die sich immer mehr auch gegen das liberale politische System der Restaurationsmonarchie richteten, an Zustimmung gewannen. Im Offiziersmilieu El Ferrols fielen schrille nationalistische Töne auf fruchtbaren Boden. Trotz der katastrophalen und schnellen Niederlage verteidigte El Correo Gallego verbissen den Heroismus der Soldaten und Matrosen und suchte die Ursachen des Zusammenbruchs im finsteren Wirken ausländischer Kräfte in Spanien. Die Analyse weist frappierende Ähnlichkeiten mit der berüchtigten Dolchstoßlegende der politischen Rechten in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auf: «Es steht zweifellos fest, dass das Fremde die traditionellen Bräuche und unsere Volksart durcheinandergebracht hat und in alles eingedrungen ist: in die Regierung und die Universitäten, in die Gesetze und die Lebensgewohnheiten; es ist wahr, dass wir in diesem allgemeinen Schiffbruch das Bild eines Volkes abgeben, das in unmittelbarer Gefahr steht, ohne Gott, ohne Brot und ohne Ehre zu sein.»[23]

Die Zeitung wetterte zugleich gegen Stimmen, die sich für Friedensverhandlungen mit den USA aussprachen, und berichtete stolz, dass patriotische Frauen und Jugendliche sich freiwillig zum Einsatz in der Krankenpflege meldeten.[24] In einer Vorwegnahme der Verschwörungstheorien, die zu einem festen Bestandteil des politischen Weltbilds Francos gehören sollten, stellte die Zeitung die liberalen Freimaurer als vermeintlich antipatriotischen Geheimbund und Drahtzieher der Kriegsniederlage dar. So suggerierte sie am 14. Juli unter der Überschrift «Fragen ohne Antworten», dass einflussreiche Freimaurer aus egoistischen Motiven Spanien an die USA verraten hätten, und stellte die suggestive Frage nach einer weltumspannenden Verschwörung der Logenbrüder.[25] Wie in vielen anderen Ländern schlossen sich auch in Spanien Männer des liberalen und republikanischen Bürgertums in Freimaurerlogen zusammen, die einen Ort männlicher Geselligkeit und politischer Reformdebatten bildeten und sich besonders für eine Zurückdrängung des katholischen Einflusses auf Gesellschaft und Politik aussprachen. Diese Berichterstattung deutet darauf hin, dass sich in El Ferrol ein Kriegspatriotismus Bahn brach, bei dem eine Heroisierung der eigenen Soldaten mit einer scharfen Kritik der politischen Eliten in Madrid einherging, die das Kolonialheer angeblich im Stich gelassen hätten.

Es spricht alles dafür, dass die schrille patriotisch-trotzige Rhetorik und die Militärbegeisterung auf den jungen Franco nachhaltigen Eindruck machten. Einen weiteren Einblick in das kulturelle Milieu, in dem er aufwuchs, bietet eine Betrachtung seiner Schullaufbahn und deren Inhalte. Wie üblich für Angehörige bürgerlicher Familien in Spanien besuchte Franco eine Reihe von katholischen Privatschulen, bis er nach seinem Schulabschluss im Alter von 14 Jahren an die Militärakademie in Toledo übertrat. Öffentliche Volksschulen waren vor 1900 karitative Einrichtungen für mittellose Familien – für Familien, die das nötige Geld hatten, stellten sie keine Option dar. Franco besuchte zunächst das von einem Geistlichen geleitete Colegio del Sagrado Corazón. Der Name der Grundschule verweist auf die Herz-Jesu-Bewegung und damit auf den neuen kämpferischen Katholizismus. Von dort wechselte er auf das «Colegio de Marina», das Offizierssöhne wie ihn auf eine Laufbahn in der Kriegsmarine vorbereiten sollte und von einem Korvettenkapitän geleitet wurde.[26]

Die katholischen Schulen der Jahrhundertwende dienten der Vorbereitung auf bürgerliche Karrieren, waren aber auch von einer religiös-patriotischen Mission durchdrungen. Die Schülerinnen und Schüler lernten, das Vaterland und Mutter Kirche zu lieben und Liberalismus und Kosmopolitismus als Hauptfeinde Spaniens zu verachten. Der katholischen Kirche gelang es immer wieder, Bemühungen liberaler Regierungen zu blockieren, das öffentliche Schulwesen auszubauen und einen weltlichen Nationalismus im Schulcurriculum zu verankern. Offen zeigte sie sich jedoch für die nationalistische Kriegsbegeisterung, die auch spanische Lehrer erfasste, die mit ihren Schülern patriotische Lieder dichteten. Die Niederlage von 1898 gab an den katholischen Schulen einem militanten Nationalismus Auftrieb, der die vergangene imperiale Größe Spaniens beschwor, das Militär verherrlichte und gegen pazifistische Stimmen polemisierte. Dieser Nationalismus beinhaltete die Idee, dass es eine «lateinische» oder spanische «Rasse» gebe, die wieder zu Weltgeltung geführt werden müsse. «Rasse» wurde hier in der Regel nicht biologistisch definiert, wie dies im Deutschen Reich zunehmend geschah; doch auch in Spanien wurde das Konzept gegen die Idee einer zivilen Staatsnation und allgemeiner Menschenrechte in Stellung gebracht. Es ist kein Zufall, dass Franco dem Drehbuch zu seiner fiktiven Autobiografie den Titel «Raza» gab.[27]

Franco wuchs also in einem kleinstädtischen Milieu auf, das tiefgreifend vom Militär und von militärischen Belangen gekennzeichnet war. Unter der Oberfläche provinzieller Beschaulichkeit durchlief dieses Milieu einen rasanten Wandel. Dieser betraf nicht nur den Einzug der Massenpresse und neuer populärer Kultur- und Konsumangebote sowie die damit verbundenen neuen Lebensstile, sondern auch die politische Ausrichtung der Militärfamilien, die sich immer mehr in Opposition zur liberalen konstitutionellen Verfassung definierten, auch wenn an der Begeisterung für den jungen spanischen König Alfons XIII. kein Zweifel bestehen konnte. Es wäre falsch, eine direkte Linie von diesen Stimmungen und Ausrichtungen bis in die Diktatur Francos hineinzuziehen. Doch wäre es ebenso falsch, die Ansatzpunkte und Tendenzen zu übersehen, an die spätere rechts-autoritäre politische Bewegungen anknüpfen konnten und die diesen Bewegungen in Militärkreisen und bürgerlichen Milieus einen großen Resonanzraum verschafften. Auch Francos Karriere war nicht durch seine Kindheit und Jugend in El Ferrol determiniert, doch sollten sich der dort vorherrschende übersteigerte Nationalismus und Militarismus, das Misstrauen gegen liberale Eliten und alles Ausländische sowie die Vorstellung, jegliche liberale Politik werde von irgendwelchen finsteren Mächten gelenkt, für ihn als äußerst wirkungsmächtig erweisen.

Toledo

Nachdem er im Frühjahr das Aufnahmeexamen bestanden hatte, reiste der 14-jährige Franco in Begleitung seines Vaters im Spätsommer 1907 von El Ferrol nach Toledo, wo er am 29. August mit 381 weiteren 14- und 15-jährigen Kadetten aus allen Teilen Spaniens seine Offiziersausbildung an der Nationalen Infanterieakademie begann. Zwar besaß eine Karriere in der Infanterie nach traditionellen Maßstäben weniger Prestige als eine Laufbahn in der Marine, der Artillerie oder der Kavallerie, doch durften sich auch Infanterieoffiziere als Teil einer sozialen Elite betrachten. Bei einem Durchgang durch die Schülerlisten fällt auf, dass viele der späteren Offiziere, die sich am Putsch gegen die Republik beteiligten, an der Seite Francos im Spanischen Bürgerkrieg kämpften und nach dessen Ende zum Führungskartell der Franco-Diktatur gehörten, die militärische Ausbildung in Toledo durchlaufen hatten – oftmals sogar im gleichen Jahrgang wie Franco. Nach dem Zerfall des spanischen Imperiums eröffnete der Kolonialkrieg in Marokko, der bald Francos Leben bestimmen sollte, ehrgeizigen Infanteristen unerwartete Aufstiegsmöglichkeiten und prägte zugleich eine Generation von «Afrikanisten» mit ähnlichen politischen Ansichten und Wertvorstellungen. Die Ausbildung in Toledo erwies sich als ein vorteilhaftes Sprungbrett in militärische Spitzenpositionen und zugleich als Kaderschmiede einer militanten Offizierskohorte, die wesentlichen Einfluss auf die spanische Geschichte der kommenden Jahrzehnte nehmen sollte. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass auch viele hochrangige Offiziere, die im Bürgerkrieg auf Seiten der Republik kämpften, in Toledo ausgebildet worden waren.[28]

Toledo war um die Jahrhundertwende eine Kleinstadt mit etwa 25.000 Einwohnern, aber ihre historische und symbolische Bedeutung als ehemalige Hauptstadt der spanischen Länder, als ein kulturelles Zentrum und als Sitz des Primas der katholischen Kirche Spaniens überstieg diese geringe Größe bei Weitem. Emilio Valverde y Álvarez nennt die Stadt in seinem Reiseführer von 1886 pathetisch «das lebende Monument der spanischen Nation […] voller Erinnerungen und künstlerischen Glanzes» (S. 120). Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Stadt außerdem ein Anziehungspunkt für amerikanische und britische Touristen, die sich nachmittags und an Sonntagen die engen Straßen mit den Kadetten der Akademie teilten. Diese war seit 1875 im Alcázar untergebracht, dem unter Karl V. im strengen Stil der Spätrenaissance geplanten Stadtschloss, das mit seiner imposanten Größe das Erscheinungsbild der Stadt dominierte. Das Gebäude befand sich mitten in der Stadt, und die Kadetten waren teilweise in benachbarten Gebäuden untergebracht, sodass die Akademie weniger einer isolierten Kaserne als einer höheren Bildungsanstalt glich. Toledo bildete mit seiner Lage in der trockenen Hochebene Kastiliens auch klimatisch einen Gegensatz zu El Ferrol. Doch teilten beide Städte den Charakter einer Provinzstadt, in der die industriellen und gesellschaftlichen Umwälzungen der Jahrhundertwende, wie sie in Katalonien und dem Baskenland, in Valencia und Madrid zu spüren waren, nur in abgeschwächter Form wahrgenommen werden konnten.

Der Schulbesuch war keineswegs billig und damit sozial exklusiv. Kleidung und Uniform waren von den Schülern zu stellen, die zudem ein Schul- und Pensionsgeld von «acht reales» am Tag zahlten, das im Voraus zusammen mit einer Semesterzahlung als Pfand zu entrichten war. Acht reales, eine im Jahr 1904 antiquierte Benennung, entsprachen etwa zwei Peseten und damit etwa so viel, wie ein Landarbeiter in guten Zeiten am Tag verdiente. Beim Eintritt in die Akademie hatten die Schüler zudem einen Nachweis über den militärischen Rang ihrer Väter vorzulegen oder, falls sie nicht einer Militärfamilie entstammten, einen Nachweis ihrer «Blutreinheit» (limpieza de sangre), der ihre spanische Abstammung belegte.[29] Die Parallelen zu einer bürgerlichen Internatserziehung zeigten sich sowohl im Tagesablauf als auch in den Ausbildungsinhalten. Nach dem Aufstehen um fünf Uhr morgens folgten von kleinen Pausen unterbrochene allgemeine Unterrichtsstunden, bevor erst um 15 Uhr, nach der Mittagspause, 90 Minuten lang militärische Taktik gelehrt und Zeichnen sowie Schießen geübt wurden. Abends folgten Schreib- und Lektüreübungen in Stillarbeit. Die bürgerliche Prägung der Ausbildung zeigt sich auch daran, dass die Schule neben jeweils drei Geografie- und Fremdsprachenlehrern auch zwei Fechtmeister und einen Tanzlehrer für die etwa 600 Kadetten beschäftigte. Innerhalb des klar gegliederten Tagesablaufs gab es nachmittags sowie sonntags Ausgehzeiten, die die Schüler in der Stadt verbringen durften.[30] Man darf sich die Akademie somit nicht als eine hermetisch abgeschlossene Institution asketisch-militärischer Menschenformung vorstellen, wie wir sie aus den totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts kennen. Vielmehr lagen ihr Traditionen einer bürgerlichen Persönlichkeitserziehung zugrunde, in der den Schülern durchaus Freiräume zugesprochen wurden, die sie zumeist für Spaziergänge und Vergnügungen in Toledo nutzten. Die Akademie ist also durchaus als Teil der Stadtgesellschaft zu sehen.

Auch die Bildungsinhalte folgten einem bürgerlichen Kanon, der einen Akzent auf Sekundärtugenden wie Selbstdisziplin, Fleiß und Ehrlichkeit legte, aber auch gewandte Umgangsformen, Ritterlichkeit und Galanterie prämierte.[31] Verkörperung dieses Erziehungsprogramms war eine Statue im prunkvollen Innenhof der Akademie, die Kaiser Karl V. als nackten Herkules darstellte, der als Sinnbild der Vernunft mit ruhiger Miene eine Furie zu Boden ringt. Diese Allegorie der ordnenden und disziplinierenden Macht militärischer Gewalt repräsentierte sowohl das Selbstbild des Militärs als auch den Erziehungsauftrag der Akademie. Ein Reglement aus dem Jahr 1908 erklärte es zum ersten von drei Grundsätzen der Offiziersausbildung, den Soldaten Ordnung und Disziplin als eine «zweite Natur» anzutrainieren. Die Soldaten müssten zu «Patriotismus, der Liebe zur Fahne und zum König, Mut, Disziplin, Opferbereitschaft, Ehre und Pflichtbewusstsein» erzogen werden. Ganz im Geiste des Regenerationismus sollte die Ausbildung ebenso praktisch wie theoretisch ausgerichtet sein.[32] Darüber hinaus führte der Unterricht die Kadetten aber auch in eine bürgerliche Gefühlskultur im Geiste der Romantik ein, wovon eine Reihe von Liebesbriefen Francos aus seiner Zeit als junger Kolonialsoldat im Jahr 1913 Zeugnis ablegt. Adressiert waren die Briefe an Sofía Subirán, die Tochter eines vorgesetzten Offiziers. In einem der wenigen erhaltenen Exemplare beklagt er sich etwa über seine unerwiderte Liebe: «Wenn ich einen Brief von dir erhalten möchte, dann deshalb, weil ich dich sehr oder ein wenig liebe (denn ich weiß es nicht mehr) und du mich immer noch nicht liebst, stimmt’s, Sofía?»[33]

Grundiert wurde die Ausbildung durch die Vermittlung eines patriotisch-romantischen Bilds der spanischen Geschichte, als deren treibende Kraft sich das Militär verstand. Die Inhalte des Geschichtsunterrichts umfassten die vermeintlich ruhmreichen Zeiten militärischen Heldentums in der Reconquista, der Wiedereroberung Spaniens von den Mauren im Mittelalter, die Militäraktionen der spanischen Habsburger im 16. und 17. Jahrhundert und den ebenso verlustreichen wie heroischen Widerstand Spaniens gegen Napoleon im Jahr 1808. Platz für eine nüchterne Analyse der politischen Gegenwart und eine kritische Bestandsaufnahme der Streitkräfte nach der Niederlage gegen die USA gab es nicht. Aus Francos späteren Reden und Schriften lässt sich erkennen, dass die romantisch-heroische Verklärung der spanischen Geschichte bis zu seinem Lebensende die Brille darstellte, durch die er die Wirklichkeit Spaniens wahrnahm. Sie bildete eine Blaupause, mit deren Hilfe er seine Erfahrungen im Kolonialkrieg in Marokko und im Spanischen Bürgerkrieg einordnen und sein Handeln gegenüber der Außenwelt rechtfertigen konnte.

Die patriotische Beschwörung nationaler Größe und Einheit gehörte um die Jahrhundertwende zum geistigen Rüstzeug von Militärs in ganz Europa. In Spanien besaß sie jedoch eine zusätzliche Bedeutung angesichts der mit äußerster Gewalt geführten, bürgerkriegsähnlichen Karlistenkriege, die Spanien über weite Teile des 19. Jahrhunderts in Atem hielten. Der Anlass dieser Bürgerkriege war eine Dauerauseinandersetzung darüber, welche Linie der spanischen Bourbonenfamilie ein Anrecht auf die Thronfolge innehatte. Der tiefergehende Grund für die Kriege lag jedoch in gegensätzlichen Vorstellungen zur politischen Zukunft Spaniens als eines liberal-zentralistischen Verfassungsstaates oder eines traditionalistisch-föderalen Bundes.[34] Erst Antonio Cánovas del Castillo (1828–1897) war es 1876 gelungen, im Rahmen einer neuen, flexiblen konstitutionellen Ordnung die Konflikte zu entschärfen und die verfeindeten Lager der Liberalen und Konservativen auf das Prinzip eines friedlichen Machtwechsels zu verpflichten. Der besonders in Navarra und Teilen des Baskenlandes verwurzelte reaktionäre Karlismus existierte als politische Kraft jedoch bis in das 20. Jahrhundert weiter.

Zugleich konstituierten sich im Baskenland und in Katalonien im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts neue regionalistische Bewegungen, die eine Gängelung ihrer wirtschaftsstarken Regionen durch die Madrider Eliten beklagten und mehr politische und kulturelle Selbstbestimmung einforderten. Auch der Aufschwung der sozialistischen und anarchistischen Arbeiterbewegungen stellte um 1900 neue Herausforderungen für das Restaurationsregime dar. Als Franco und seine Mitschüler am 13. Oktober 1907 in Uniform den feierlichen Fahneneid auf König und Nation leisteten, ein Höhepunkt im Jahreskalender der Akademie, schworen sie somit Institutionen Gehorsam, deren Existenz umkämpft und umstritten war.