19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Czernin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

nnen- und außenpolitische Spannungen begleiten Franz Vranitzkys politische Karriere. Als Bundeskanzler der Republik Österreich (1986–1997) kämpft er mit viel Diplomatie, inhaltlicher Kompetenz und persönlichem Engagement für ein angesehenes Österreich. Vranitzkys Kanzlerjahre beginnen turbulent: die Übernahme der FPÖ durch Jörg Haider, die noch 1986 zu Neuwahlen führt, die Waldheim-Affäre mit internationalen Auswirkungen und die EU-Beitrittsverhandlungen. Durch das Eingestehen der österreichischen Mitschuld an den Nazi-Verbrechen trägt Vranitzky zu einem neuen Geschichtsbewusstsein bei. Als überzeugter Antifaschist tritt er noch heute gegen Antisemitismus und Rassismus auf und mahnt vor autoritären Systemen sowie dem Abbau des Rechtsstaates und der Demokratie in Europa. Margaretha Kopeinig spricht mit dem Sozialdemokraten über die großen Grundsatzfragen seines Lebens und seiner politischen Laufbahn: die Abkehr vom Opfer-Mythos, der Weg in die EU und soziale Gerechtigkeit. Franz Vranitzky ist überzeugt davon, dass Politik selbst in Krisensituationen Haltung bewahren muss – heute immer noch hochaktuell.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

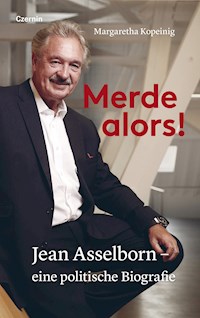

Margaretha Kopeinig

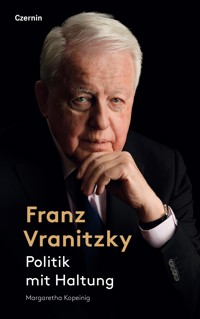

FRANZ VRANITZKY

POLITIK MIT HALTUNG

Margaretha Kopeinig

FRANZ VRANITZKY

POLITIK MIT HALTUNG

Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur

Kopeinig, Margaretha: Franz Vranitzky. Politik mit Haltung/Margaretha Kopeinig

Wien: Czernin Verlag 2021

ISBN: 978-3-7076-0746-8

© 2021 Czernin Verlags GmbH, Wien

Lektorat: Karin Raschhofer-Hauer

Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl

Coverfoto und Autorinnenfoto: Jeff Mangione

Abbildungen: APA-Archiv / picturedesk.com: S. 160

Barbara Gindl / APA-Archiv / picturedesk.com: S. 115, 157, 159

Paul Glaser / SZ-Photo / picturedesk.com: S. 240

Stan Honda / AFP / picturedesk.com: S. 236

Robert Jäger / APA-Archiv / picturedesk.com: S. 31, 91, 121, 228, 232

Chris Kleponis / EPA / picturedesk.com: S. 117

Michael Leckel / APA-Archiv / picturedesk.com: S. 178, 179

Marcy Nighswander / AP / picturedesk.com: S. 114

Brigitte Sauer / APA / picturedesk.com: S. 24

Roland Scheidemann / EPA / picturedesk.com: S. 207

Ulrich Schnarr / APA-Archiv / picturedesk.com: S. 188

Georges Schneider / APA-Archiv / picturedesk.com: S. 197

Harald Schneider / APA / picturedesk.com: S. 130, 241

Kelly Schöbitz / APA / picturedesk.com: S. 180

Hans Klaus Techt / APA / picturedesk.com: S. 126

Votava / Imagno / picturedesk.com: S. 19, 190

Margret Wenzel-Jelinek / Österreichische Nationalbibliothek: S. 36

Druck: EuroPB

ISBN Print: 978-3-7076-0746-8

ISBN E-Book: 978-3-7076-0747-5

Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien

INHALT

Einleitung

1.Frühe Prägungen

2.Start der politischen Karriere 1984: Franz Vranitzky wird Finanzminister

3.1986: Ein turbulentes Jahr für die SPÖ

4.Franz Vranitzky folgt Fred Sinowatz als Bundeskanzler

5.Rot-schwarze Koalition 1987: Franz Vranitzky als Staatsmann und Reformer

6.Rendezvous mit Kunst und Kultur

7.Reden, die Österreichs Geschichtsbewusstsein veränderten

8.Wegbegleiter nach Europa

9.Die Sozialdemokratie wird gebraucht

10.Werte, Prinzipien und Gedanken über die Zukunft

Franz Vranitzky: Chronologischer Lebenslauf

Danksagung

Anmerkungen

EINLEITUNG

»Die Politik ist eine Berufung und ein Beruf zugleich. Für diesen Beruf braucht man seine ganze Persönlichkeit, sein ganzes Sein und sein ganzes Ich. Und man muss sein ganzes Wesen dafür einsetzen. Sonst funktioniert es nicht. […] Dieser Gedanke ist mir immer wichtig gewesen.«

FRANZ VRANITZKY

Seine Haltung ist es, die Franz Vranitzky besser beschreibt als die meisten Adjektive. Das gilt sowohl für seine Herangehensweise an den Beruf des Politikers als auch für seine Einstellung gegenüber sozialen, gesellschaftlichen, ökonomischen, europäischen und internationalen Fragen. Es ist bezeichnend, dass sich der ehemalige österreichische Bundeskanzler bis heute nicht an Zustände gewöhnt hat, die derzeit immer häufiger als »normal« gelten – nicht nur in Europa, sondern weltweit.

Diese Zustände umfassen zunehmenden Populismus, nationalen Egoismus, die Erosion von Demokratie und Rechtsstaat, eine erschreckende Zunahme von Antisemitismus, Fremdenhass und Respektlosigkeit gegenüber anderen. Dazu kommt, dass im Bereich der Politik die Lüge und das Leugnen von Fakten immer häufiger zum Werkzeug der politischen Kommunikation gemacht werden. Desinformation ist für viele Herrschende mehr als verlockend und soll ihre illiberalen Systeme und Regierungen sichern. Die neue Strategie, in der Wahrheit ganz offensichtlich wenig zählt, hat Demokratien angreifbar gemacht.

Der unübersehbare Flirt mancher EU-Mitgliedsländer mit autoritären Strukturen ist nicht zu übersehen. Daraus resultiert auch die Anziehungskraft demagogischer Politiker auf viele Menschen. Sozial explosiv und aktueller denn je ist die immer tiefer werdende Kluft zwischen Privilegierten und weniger Privilegierten, zwischen Arm und Reich. Die äußerst brisante soziale Frage rüttelt am Fundament unserer Gesellschaft. Sie entscheidet auch über die Zukunft der Sozialdemokratie: Ist ihr Überleben gesichert? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?

Das sind Fragen, die den ehemaligen langjährigen Bundeskanzler und SPÖ-Parteivorsitzenden beschäftigen. Seine Reflexionen über die gegenwärtigen Probleme in Österreich und Europa, über die internationalen Zusammenhänge und so manche dystopische Verwirrung werden in diesem Buch vorgestellt. Als Autorin füge ich der analytischen Aufarbeitung seiner Tätigkeit eine Perspektive hinzu, die von großem Respekt für sein politisches Wirken, seine intellektuelle Haltung und seinen Humanismus getragen und geleitet ist.

In der »Franz Vranitzky Library« im Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog fanden unsere Gespräche dazu statt. Der Blick in den weiten Garten der Kreisky-Villa mit dem alten Baumbestand lässt Vranitzkys Gedanken frei werden und legt seine Grundeinstellung offen, die sich mit den geschilderten Zuständen nicht länger abfinden will. »Dagegenreden und argumentieren« ist seine Devise und gleichzeitig seine Antwort auf brennende Fragen und Herausforderungen unserer Zeit. Dabei geht es ihm immer um ein Prinzip, das er mit Verve verteidigt: »Über viele Jahrzehnte ist das Fundament der Sozialdemokratie dasselbe: nämlich der Einsatz für jene Menschen, denen es aus verschiedenen Gründen nicht so gut geht wie einer privilegierten Schicht.« Die soziale Frage lässt Franz Vranitzky bis heute nicht los.

Verändern, aber behutsam, das war seine Herangehensweise an die Politik. Regieren und reformieren waren ihm definitiv wichtiger als Ideologie, gestalten wichtiger als recht zu behalten. Schon sehr früh zeigte er seinen Willen, die Partei links der Mitte zu positionieren und ausdrücklich auf Respekt, Anstand und Offenheit zu verpflichten. Dabei folgte er nicht immer dem Grundsatz, mit dem sich der bekannte US-Präsident John F. Kennedy in seinem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buch »Profiles in Courage« beschäftigte: »The way to get along, is to go along«1 [Um vorwärtszukommen muss man mit der Menge gehen, Anm.]. Franz Vranitzky hielt oft dagegen und zeigte dabei Mut.

In den 1980er-Jahren, am Beginn seiner politischen Karriere, waren Vranitzkys inhaltliche und kommunikative Fähigkeiten gefordert. Als die Krise der verstaatlichten Unternehmen manifest wurde und der Transformationsprozess der Wirtschaft und der Betriebe als Folge der Globalisierung in Gang gesetzt werden musste, profilierte er sich mit einem besonnenen, pragmatischen Kurs. Geschickt gewann er damit auch die Zustimmung aller Beteiligten und die Kooperation des Koalitionspartners, der ÖVP. Er agierte nach der Devise: Was im Interesse der Menschen ist, ist auch im Interesse des Staates.

In Umfragen lag Bundeskanzler Vranitzky in puncto Kompetenz, Vertrauen und Führungsstärke stets deutlich vor anderen Regierungsmitgliedern und Oppositionspolitikern. Leadership – damals in Österreich ein wenig bekannter Begriff – und das Staatsmännische lebte er einfach, stets dezent und sprachlich gewandt, inhaltlich überzeugend, freundlich und oft mit trockenem Humor. Aufdringliche und mangelnde Substanz kaschierende Politshows, wie es sie gegenwärtig überall gibt, waren in den 1980er-Jahren noch wenig verbreitet. »Ich habe gar nicht die Zeit gehabt, mich mit Inszenierungen zu beschäftigen. Die Arbeit an den Problemen hat sich von selbst inszeniert.«

Was Politik für Franz Vranitzky bedeutet hat, zeigt auch folgende Einstellung: Als er von Bundeskanzler Fred Sinowatz ersucht wurde, sein Nachfolger zu werden, war ihm eines sofort klar: »In der Politik darf es keine second thoughts geben« [keine inneren Vorbehalte, Anm.]. Das war seine Überzeugung. »Die Politik ist eine Berufung und ein Beruf zugleich. Für diesen Beruf braucht man seine ganze Persönlichkeit, sein ganzes Sein und sein ganzes Ich. Und man muss sein ganzes Wesen dafür einsetzen. Sonst funktioniert es nicht. […] Dieser Gedanke ist mir immer wichtig gewesen.«2 Auf diesem Verständnis basierte die von Vranitzky gewählte Herangehensweise an die Politik.

Seine hohen Ansprüche wollte er auch in der Partei durchsetzen. Er wollte für die SPÖ dieselben Zustimmungswerte erreichen, die auch seiner Person galten. Das war ein weiter Weg. Seine Aufgabe sah er darin, die SPÖ in einer sich wirtschaftlich, innen- und außenpolitisch sowie soziokulturell rasant verändernden Welt fest zu verankern, sie dazu zu bringen, neue Realitäten anzuerkennen, und die Partei damit mehrheitsfähig zu machen. Die SPÖ musste sich unter seinem Vorsitz von alten, liebgewonnenen Traditionen verabschieden. Vranitzky rüttelte auch am Dogma des Parteinamens. Die Umbenennung der SPÖ von »sozialistisch« auf »sozialdemokratisch« auf dem Linzer Bundesparteitag 1991 entsprach seiner Überzeugung von den Notwendigkeiten und Erfordernissen der neuen Zeit. Ein Motiv für die Namensänderung war für Franz Vranitzky auch, dass die ÖVP die SPÖ (die Sozialistische Partei) stets mit den osteuropäischen Kommunisten gleichsetzte. Die Umbenennung war ein formaler Akt mit viel Symbolik: Vranitzky musste mit der Wut und Enttäuschung dogmatischer Parteigenossen zurechtkommen.

Ihre Kritik verstummte jedoch sehr schnell, da ihnen der Bundeskanzler und Parteichef beweisen konnte, dass sie ihm die Macht im Staate, den Ruf Österreichs in der Welt und die längst fällige Befreiung von historischen Lasten zu verdanken hatten.

Als erster österreichischer Spitzenpolitiker hat Franz Vranitzky einen klaren Bruch mit der Vergangenheit und mit dem österreichischen Geschichtsverständnis gewagt, das erste Opfer der Nationalsozialisten gewesen zu sein. Deutlich und glaubwürdig betrieb er die Abwendung von einem Weltbild, das in seiner Engstirnigkeit Fehler immer nur bei anderen sah und nie bei sich selbst. Aufgrund seiner frühen familiären Prägung auf die Ablehnung nationalsozialistischen und faschistischen Gedankenguts kämpfte er unermüdlich gegen Antisemitismus und jede Form von Rassismus. Und das tut Franz Vranitzky auch heute noch.

Bei all den gravierenden globalen Veränderungen – dem Fall der Berliner Mauer 1989, dem Krieg in Jugoslawien am Beginn der 1990er-Jahre, dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union im Jahr 1995 und den damit notwendigen politischen und wirtschaftlichen Anpassungen – hat Bundeskanzler Franz Vranitzky während seiner gesamten Amtszeit eines nicht aus den Augen verloren: die soziale Balance in der Gesellschaft, den Respekt vor dem jeweils anderen und die internationale Perspektive.

Seine Leitidee, alles nur irgend Mögliche gegen die wachsende Ungleichheit in der Gesellschaft zu unternehmen, war sein politischer Kompass. Es ging ihm um die Erhaltung von Arbeitsplätzen, um Bildungschancen, um Vielfalt in der Gesellschaft und in der Kultur, um leistbares Wohnen, die Erhaltung von Umwelt und Natur sowie eine europäische und internationale Ausrichtung des Landes. Schließlich gab es und gibt es immer noch die Sehnsucht der Österreicher, international anerkannt und geschätzt zu werden – ein konstitutives Element der österreichischen Gesellschaft.

Nicht zuletzt ging es ihm auch um eine Veränderung der politischen Kultur. Geduld im Zuhören, große Disziplin und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen, vor allem aber keine blinde Zustimmung – diese Grundsätze bildeten seine Richtschnur. Gestalten hieß für ihn auch, sich nicht von der Demoskopie die Richtlinien der eigenen Politik diktieren zu lassen. Ausdrücken und verkörpern, was man will, war sein Credo. Franz Vranitzky formte den Zeitgeist mehr, als ihm bewusst war, und möglicherweise auch mehr, als es vielen Menschen immer noch ist.

1. FRÜHE PRÄGUNGEN

»Ich habe die Sozialdemokratie immer als ein Bollwerk gegen den Nationalsozialismus empfunden, und ich habe für mich die Sozialdemokratie als Antithese zum Nationalsozialismus aufgebaut.«

FRANZ VRANITZKY

»Diese Prägung in der Familie hat in der ersten Stufe dazu geführt, dass ich schon als ganz junger Mensch emotional gegen den Nationalsozialismus eingestellt war. Das waren einschneidende Erlebnisse, die ich bis heute mitgenommen habe. Diese Prägung kann und will ich nicht leugnen«, erzählt Franz Vranitzky bei einem unserer Gespräche über seine Herkunft und die Werte, die ihm zu Hause vermittelt wurden. Es war vor allem die Mutter, die dazu beitrug, dass aus ihrem Sohn ein überzeugter Antifaschist und später Sozialdemokrat wurde.

Wenige Monate vor dem sogenannten Anschluss Österreichs an Nazideutschland kommt Franz Vranitzky am 4. Oktober 1937 als Kind einer Arbeiterfamilie in Wien auf die Welt. Seine Eltern ermöglichen ihm den Besuch des Gymnasiums, damals absolut keine Selbstverständlichkeit. Er studiert Welthandel und startet nach dem Diplom und dem Doktorat eine erfolgreiche Manager-Karriere in Großbanken. 1981 wird er Generaldirektor der Österreichischen Länderbank, 1984 Finanzminister und – Höhepunkt seiner beruflichen und politischen Laufbahn – Mitte des Jahres 1986 Bundeskanzler der Republik Österreich. Er regiert das Land bis Anfang 1997, nahezu elf Jahre lang. Heute ist der Elder Statesman gefragter Interviewpartner, Mahner in Sachen Demokratie und Toleranz sowie scharfer Kritiker eines geschichtsvergessenen Opportunismus.

Franz Vranitzkys Vater wurde 1907 in der K.-u.-k.-Hauptstadt Wien geboren, hatte tschechische Wurzeln und war von Beruf Eisengießer. Die Mutter, Jahrgang 1910, entstammte einer ärmlichen Familie aus dem damaligen deutsch-ungarischen Grenzgebiet, das 1921 zum Burgenland wurde und als neuntes und damit jüngstes Bundesland zu Österreich kam. Nach kurzer Schulzeit verließ sie ihr Dorf und wanderte nach Wien aus, um in der wirtschaftlich aufstrebenden Metropole als Haushaltshilfe zu arbeiten. Die beiden fanden in den 1930er-Jahren, mitten in der Zeit der Wirtschaftskrise, in großer Not und im darauf folgenden Austrofaschismus zueinander. Ihr Lebensziel war es, einen Haushalt und eine Familie zu gründen. Franz Vranitzky und seine um drei Jahre jüngere Schwester Inge wuchsen äußerst bescheiden in einer Zwei-Zimmer-Souter-rain-Wohnung in Dornbach, dem 17. Wiener Gemeindebezirk, auf. Der Wasseranschluss und die Toilette befanden sich außerhalb der Wohnung auf dem Gang. »Das war klassisch armselig«, beschreibt Franz Vranitzky in drastischen Worten seine Herkunft. Er verwendet in diesem Zusammenhang auch immer wieder den Begriff »soziale Unterprivilegiertheit«.

Der Vater entstammte einer selbstbewussten, kämpferischen Arbeiterfamilie und definierte sich selbst als »Linker« und als »ein sehr politischer Mensch«, erzählt Franz Vranitzky. Gegen großen inneren Widerstand musste er 1939 in die deutsche Wehrmacht einrücken. Die Mutter musste die Kinder während der Kriegsjahre alleine durchbringen.

Über die gesamte Bandbreite des politischen Geschehens, tagesaktuelle Ereignisse, Kampfhandlungen, Zerstörung, Tod, Elend und Leid, ausgelöst durch das unmenschliche Agieren des faschistischen Regimes, wurde in der Familie Vranitzky stets offen gesprochen. In Abwesenheit des Vaters, der ja in der Hitler-Armee dienen musste, wiederholte die Mutter in ihrer intuitiven Art zu formulieren immer wieder einen Satz, der dem Sohn bis heute im Gedächtnis geblieben ist: »Die Nazis sind ein G’sindel.« Vielleicht hatte sie das Gefühl, sich mit diesen emotionalen Worten vor dem Krieg, vor dem Bösen schützen zu können. Sie musste stark sein, um mit ihren kleinen Kindern zu überleben. Bei allem, was sie sagte, musste sie aber äußerst vorsichtig sein, denn im Haus wohnten auch NSDAP-Mitglieder, die in Spitzelmanier alles beobachteten und kontrollierten. An der Ablehnung und dem inneren Widerstand der Mutter gegenüber den Nazis hatte auch ihr Mann einen nicht unwesentlichen Anteil. »Er hat ihr das eindringlich mitgeteilt und sie um die Weitergabe der Worte und Gedanken an den Sohn und die Tochter ersucht. Das war eine Transformation«, meint Franz Vranitzky heute.3

In diesem familiären Umfeld und einer Atmosphäre von Misstrauen, Abscheu und Widerstand gegenüber den Nazis und ihrer Ideologie wuchs Franz Vranitzky auf. Bei ihm zu Hause hing kein Hitler-Bild über dem Esstisch, die Mutter weigerte sich, nationalsozialistische Symbole anzunehmen oder Kleidungsstücke mit solchen Symbolen zu tragen. In der ersten Klasse Volksschule bekamen Franz Vranitzky und seine Mitschüler eines Tages vom Lehrer eine dunkelblaue Kappe mit Hakenkreuz geschenkt, eine Werbe-Aktion der Nazis. Die Mutter sah darin eine nützliche Kopfbedeckung – aber ohne Nazisymbol. Sie zögerte nicht lange, griff zur Schere und schnitt das Hakenkreuz heraus. Als Franz Vranitzky am nächsten Tag ohne Hakenkreuz auf der Kappe in der Schule erschien, war die Hölle los. Die Mutter wurde zum Direktor zitiert und fürchterlich angebrüllt. Sie gab jedoch nicht nach und argumentierte, dass kein Hakenkreuz auf so eine schöne Kappe passe, erinnert sich Franz Vranitzky an den hartnäckigen Widerstand seiner Mutter. Für sie war es schlicht undenkbar, in die Nazi-Welt mit all ihren Symbolen und Geschichten einzutauchen. Sie wollte nicht dazugehören, auch wenn der Vater zur Wehrmacht eingerückt war.

Dass er als Kind der Generation derer, die damals Verantwortung trugen, sehr nahe war, hat bei ihm später, in seiner Zeit als Jugendlicher und Erwachsener, große Neugierde und Interesse an der Zeit des Zweiten Weltkrieges ausgelöst. Als er Zusammenhänge besser verstehen und klar einordnen konnte, stellte er die richtigen weiterführenden Fragen: Wie war es möglich, dass in einem kultivierten Land Europas plötzlich Massenvernichtungen und systematische Morde organisiert werden konnten und all das verloren ging, woran viele Generationen gearbeitet hatten? Wie konnte es so weit kommen, dass all das verschwand, was Kultur und Humanismus, was europäische Werte gebildet und ausgemacht hatte? Mit welcher verbrecherischen, menschenverachtenden und -vernichtenden Dynamik konnte so großes Unrecht über ein Land kommen? – Diese Fragen beschäftigen Franz Vranitzky bis heute.

Als der Vater nach dem Krieg und nach russischer Gefangenschaft wieder nach Wien zurückkehrte, war sein Sohn schon acht Jahre alt und besuchte die Volksschule. Durch die Anwesenheit des Vaters intensivierten sich die politischen Diskussionen in der Familie, weil dieser mit seiner Meinung auch nie hinter dem Berg hielt. Das war auch im Krieg schon so gewesen. Als einfacher Soldat hatte er ausgesprochen, was er sich gedacht hatte. Selbst in gefährlichen Situationen war er nicht stumm geblieben. Ein Risiko. »Deswegen ist er auch nie befördert worden«, bemerkt Franz Vranitzky. »Der Vater hat es im Krieg nicht leicht gehabt, aber er hat es sich auch nicht leicht gemacht.«

Mit dem Vater kamen auch wieder politische Bücher und Zeitungen ins Haus. Darunter fanden sich Neues Österreich, die Arbeiter-Zeitung, Das Kleine Blatt, die Weltpresse und die Volksstimme. Titel, die es heute gar nicht mehr gibt. Auch viele Bücher über Widerstandskämpfer gegen das Hitler-Regime und Berichte von Kämpfern im Spanischen Bürgerkrieg fanden sich im Haushalt der Familie Vranitzky. Kommunistisches Informationsmaterial und Broschüren waren ebenfalls darunter. Der Vater war ursprünglich Sozialdemokrat, sympathisierte in den wirtschaftlich und politisch katastrophalen Dreißigerjahren und nach dem Verlust aller Ersparnisse aber mit den Kommunisten. Seinem Empfinden nach waren die Roten nach dem verlorenen Bürgerkrieg gegen den austrofaschistischen Ständestaat im Februar 1934 zu wenig links gewesen. Vranitzkys Vater hatte zwar nicht aktiv aufseiten des Republikanischen Schutzbundes mitgekämpft, er hatte aber ein traumatisches Erlebnis gehabt: Ein Freund, mit dem er auf der Straße unterwegs gewesen war, war neben ihm erschossen worden. Nach dem Schock der Niederlage der Roten und des aufkommenden autoritären Systems wandten sich viele Arbeiter von der zerschlagenen und im Ständestaat verbotenen Sozialistischen Arbeiterpartei ab. Manche wandten sich den Kommunisten zu, andere – und nicht wenige – begannen mit den Nationalsozialisten zu kooperieren und wurden schnell NSDAP-Mitglieder.

»Irgendwann«, erzählt Franz Vranitzky, fand sein Vater »wieder zur Sozialdemokratie zurück«. Seinen Beruf als Eisengießer musste er wegen eines Arbeitsunfalles bald nach dem Krieg aufgeben. Flüssiges Eisen war ihm in die Augen gespritzt. Beim Wasserwerk der Gemeinde Wien fand er eine neue Anstellung.

Antifaschismus und Humanität

Die Gedankenwelt des Vaters faszinierte Franz Vranitzky sehr, und er macht kein Hehl daraus, dass die antifaschistische Haltung und Humanität des Vaters deutliche Spuren hinterlassen hat. Sein Vater lehnte auch »jede Art von Fremdenhass und Antisemitismus ab. Darüber hat er auch streiten können«, betont Franz Vranitzky.

Da der Familie eine gute Bildung ihres Sohnes sehr wichtig war und Franz Vranitzky von seinen Volksschullehrern als begabter Schüler beschrieben wurde, schickte sie ihn – trotz großer finanzieller Probleme – aufs Gymnasium. Was die Eltern ihrem Sohn ermöglichten, blieb der jüngeren Tochter allerdings verwehrt. »Leider«, bedauert Franz Vranitzky Jahrzehnte später.

Im Bundesrealgymnasium in der Geblergasse im 17. Bezirk vertiefte der junge Vranitzky das Wissen, das er durch die Gespräche mit dem Vater vermittelt bekam. »Durch die Lektüre politischer Werke bin ich tiefer in sozialdemokratische Inhalte eingedrungen. Ich habe damals viel politische Literatur gelesen, aber nicht unbedingt die großen theoretischen Grundsatzwerke.« Erdrückend wirkten auf ihn die Bücher über die Erfahrungen und das Leid von Opfern des Nationalsozialismus. Kaum erträglich waren ihm Berichte von Menschen, die gequält worden waren, Schmerzen gelitten hatten, eingesperrt worden waren und hungern hatten müssen. Deutliche Spuren hinterließen Erzählungen von Verwandten und Nachkommen jener Menschen, die in Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet worden waren. »Ich habe die Sozialdemokratie immer als ein Bollwerk gegen den Nationalsozialismus empfunden, und ich habe für mich die Sozialdemokratie als Antithese zum Nationalsozialismus aufgebaut«, erklärt Franz Vranitzky seine damaligen Erkenntnisse und seinen Zugang zur Sozialdemokratie, an dem sich im Prinzip bis heute nichts geändert hat. Allerdings bekam dieses Bild vom »sozialdemokratischen Bollwerk« gegen die Nazis während des Studiums an der damaligen Hochschule für Welthandel deutlich wahrnehmbare braune Flecken. »Als ich als junger Erwachsener in dieser Zeit mit der Realität konfrontiert wurde, musste ich feststellen, dass es selbst innerhalb der Sozialdemokratie ehemalige Nationalsozialisten gab.« Und wie wir wissen und Historiker eindeutig belegen können, waren das nicht wenige.

Trotz dieser enttäuschenden Einsicht über so manche Nähe und Kollaboration von Sozialdemokraten mit dem Naziregime wandte sich Franz Vranitzky im Berufsleben der Sozialdemokratie zu. »Da ich politische Systeme und ideologische Positionen vergleichen konnte, haben mir Sozialdemokraten immer mehr zugesagt. Die SPÖ ist mir mehr gelegen als andere Parteien, zum Beispiel als die Volkspartei.«

Den Weg an die Spitze der SPÖ fand er nicht – wie üblich – über die Partei-Organisationen, über die sogenannte »Ochsentour«, die von den Kinderfreunden bis zu den Sozialistischen Studenten führt, sondern durch die Erfahrungen in der Familie, über Literatur, die Diskussionen mit dem Vater und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen.

Sport statt Ochsentour in der SPÖ

Dass Franz Vranitzky nie Mitglied der Sozialistischen Jugend und des Verbandes Sozialistischer Studenten in Österreich (VSStÖ) war, erklärt er mit seiner Begeisterung für den Sport, der in seinem jungen Leben eine »dominante Rolle« gespielt hatte. Begonnen hatte diese Sportbegeisterung schon in der Volksschule. »Nach dem Unterricht haben wir auf der Straße Fußball gespielt.« Mit einem Freund zieht es ihn zum Wiener Sportklub, wo er in der Knaben-Mannschaft ein oder zwei Saisonen verbringt. Noch heute ist Franz Vranitzky Anhänger des Wiener Sportklubs, der zu seinem Leidwesen in der Regionalliga gelandet ist. »Ich bin überhaupt kein fanatischer Anhänger von irgendetwas. Wenn es aber um die obere Fußball-Liga geht, dann hoffe ich immer, dass die Austria gewinnt.«

In der zweiten Klasse Gymnasium kommt es zum entscheidenden Wechsel in der Sportart: Basketball ist nun angesagt und viel Disziplin im harten Training. Die Basketball-Begeisterung ergab sich nicht allein aus einem gewissen Talent, sondern auch aus günstigen Umständen: In der Schule gab es einen modernen Turnsaal, der von US-Besatzungssoldaten mit neuen Basketballkörben ausgestattet worden war – für die Nachkriegszeit eine Sensation und für Buben ein Anreiz, das Basketball-Spiel zu erlernen.

Für begeisterte Basketball-Spieler gab es damals zwei Meeting Points. Der erste war die Halle in der Herrengasse im Palais Ferstel. Im Saal des herrschaftlichen Gebäudes, der heute als Festsaal für noble Veranstaltungen dient, wurden sogar Länderspiele ausgetragen. Der zweite Treffpunkt war die Halle der United States Forces in Austria (USFA) im Messepalast, ein Spielort mit bester Ausstattung. Auf einem versiegelten Parkettboden wurden sogar Meisterschaftsspiele der US-Soldaten ausgetragen. Franz Vranitzky erzählt heute noch gerne von diesen »einzigartigen Erlebnissen« für die jungen Wiener Basketball-Spieler. Täglich trainierte er mit seinen Freunden, auch am Wochenende trafen sie sich in der Herrengasse. Freundschaften entstanden, die über viele Jahre hielten. Beim Basketball im Palais Ferstel lernte Franz Vranitzky auch seine spätere Ehefrau Christine kennen. Vor und nach den Spielen wurde zudem viel über Themen diskutiert, die nichts mit dem Sport zu tun hatten, man tauschte sich über Mode, Musik, Theater, Bücher und vieles andere aus.

16. September 1992: Der ehemalige Spieler der österreichischen Basketball-Nationalmannschaft, Franz Vranitzky, löst eine verlorene Wette von »Wetten, dass…?« ein und spielt beim Basketball-Spiel „Basket Flyers« gegen »Bayer 04 Leverkusen« im Budocenter in Wien

Franz Vranitzky bringt es weit beim Basketball: Er wird Mitglied der österreichischen Basketball-Nationalmannschaft und nimmt mit neunzehn Jahren an seinem ersten Länderspiel teil. Er absolviert zahlreiche Wettkämpfe im Westen, in Deutschland und Frankreich, ebenso wie in kommunistischen Ländern des Ostens Europas. Mit 27 Jahren zwingt ihn eine Knieverletzung, mit dem Leistungssport aufzuhören.

Geblieben sind Franz Vranitzky aus dieser intensiven Zeit nicht nur der nostalgische Rückblick, Erinnerungen an aufregende Sportereignisse sowie eine beachtliche Basketball-Karriere. Der Sport ermöglichte ihm auch, in frühen Jahren zahlreiche Länder zu bereisen und kennenzulernen und so Einblick in ein zwischen Ost und West geteiltes Europa zu bekommen: in ein Europa der liberalen Demokratie und ein Europa des Kommunismus. Der Sport prägte in ihm auch Eigenschaften, die er später im Beruf als Bankmanager und Spitzenpolitiker sehr gut brauchen und einsetzen konnte. Dazu gehören äußerste Disziplin, Team- und Kampfgeist, strategisches Zusammenspiel, der Umgang mit Gewinnen und Verlusten, mentale Stärke sowie Kommunikation: die Fähigkeit, Kompromisse zu finden und Konflikte auszutragen.

Basketball, der Sport mit präziser, ausgefeilter Technik, strengen Regeln und klarer Teamorientierung, hat den späteren Bundeskanzler bei jedem USA-Aufenthalt begleitet. »Der Besuch eines Basketball-Spiels der NBA gehörte dazu wie das Amen im Gebet«, schreibt Karl Krammer, der langjährige Pressesprecher von Bundeskanzler Franz Vranitzky in einem Essay über seinen Chef.4 In der Regel war der Besuch eines Basketball-Spiels von Mannschaften wie den Chicago Bulls oder den New York Knicks oder der Besuch beim Training der Los Angeles Lakers ein wichtiger Programmpunkt des Kanzlers während seines Aufenthaltes in Amerika.

Kommen wir jedoch noch einmal zurück in die Zeit von Franz Vranitzkys Kindheit, denn da gibt es noch einiges zu entdecken: zum Beispiel den Zugang und Umgang mit zwei christlichen Religionsgemeinschaften, mit Katholiken und Protestanten. Und das kam so: Der Vater war protestantisch, die Mutter streng katholisch. Nach der Eheschließung behielt jeder der beiden Partner sein religiöses Bekenntnis bei. Da die Mutter im Krieg Alleinerzieherin war und während des Krieges über einen längeren Zeitraum nichts von ihrem Mann gehört hatte, ging sie davon aus, dass er vermisst wäre. Sie war sehr gläubig und fühlte sich schuldig, dass ihr Sohn nicht katholisch getauft war. Nichts lag für sie näher, als ein Versprechen abzulegen, ein privates Gelübde sozusagen: Für den Fall, dass der Vater heil aus dem Krieg zurückkommen sollte, sollte der Sohn katholisch getauft werden. Und das geschah schließlich auch. Das Sakrament der römisch-katholischen Taufe empfing Franz Vranitzky als Achtjähriger. Bis dahin hatte er als Volksschüler den protestantischen Religionsunterricht besucht und dafür einmal pro Woche mit der Straßenbahn in die evangelische Kirche des 17. Bezirks fahren müssen. Der Unterricht hatte aber nicht wirklich stattgefunden: »Ich bin einfach dort gesessen und habe gewartet, bis die Stunde vorbei war«, erinnert sich Franz Vranitzky. Nach der Taufe ging er dann in den katholischen Religionsunterricht und besuchte auch regelmäßig die Sonntagsmesse.

Religion ist »Privatsache«

Jahrzehnte später gab es noch einmal eine religionsbezogene Begebenheit im Leben von Franz Vranitzky. Im November 1986, in der Schlussphase des Wahlkampfes, deckte das Nachrichtenmagazin Wochenpresse auf, dass Vranitzky im Herbst 1984, damals gerade frischgebackener Finanzminister, aus der katholischen Kirche ausgetreten war. »Im Sommer 1986, soeben zum Bundeskanzler avanciert, war er wieder eingetreten«, schreibt Hans Rauscher, der Doyen des innenpolitischen Journalismus, in seinem Buch »Vranitzky. Eine Chance«.5 Es war eine interne familiäre Entscheidung, über die Franz Vranitzky nicht viele Worte verlieren will. »Ich war da zwischen gesellschaftlichen Konventionen hin- und hergerissen. Aber es ist eine Lehre für mich. Man handelt ohnehin oft genug unklug, aber nicht ein jeder Fall ist dann ein so ungewöhnlicher wie dieser.«6

Religion betrachtet Franz Vranitzky als »Privatsache«, die man nicht an der Anzahl der Kirchenbesuche, an der Teilnahme an Gottesdiensten und Gebetsformeln bewerten könne. »Ich selbst bin nicht religiös in diesem Sinne.« Religion sei für ihn eine zutiefst von moralischen und ethischen Prinzipien geprägte Angelegenheit. »Die Einhaltung konfessioneller Prinzipien ist für mich selbstverständlich. Ich bediene mich dieser Grundsätze, ohne täglich darüber nachzudenken oder darüber zu reden.« Franz Vranitzky betont ausdrücklich, dass er »jede Person respektiert, die sich zu einer Religion bekennt und die Gläubigkeit auch sichtbar zum Ausdruck bringt«. Mit einer Ausnahme: Er würde sich »dagegenstellen, wenn eine militante, gewaltsame Auffassung von Religion dafür eingesetzt würde, um vorherrschende politische oder moralische Prinzipien und Lebensgewohnheiten zu bekämpfen«. Und dabei geht es ihm nicht nur um religiös motivierten Terrorismus. Gewalt im Namen der Religion muss nicht Kampf und Krieg sein. Es kommt immer wieder vor, dass das Schicksal von Kindern einem religiösen Drang oder religiöser Blindheit und Fanatismus untergeordnet wird, wenn zum Beispiel lebensrettende ärztliche Behandlungen von Kindern verweigert oder wichtige Impfungen unterlassen werden.

In einem unserer Gespräche, in dem es um Religion geht, greift Franz Vranitzky auch die Debatte über das Kopftuchverbot auf. Überzeugend plädiert er dabei für eine »ungezwungene Normalität«. Jede Frau sollte autonom entscheiden können, ob sie ein Kopftuch tragen will oder nicht. Wenn damit allerdings bestimmte Zwänge verbunden sein sollten, wie berichtet wird, »dann kann man das nicht gutheißen«. Franz Vranitzky betont, dass es »positiv wäre, wenn die Mehrheitsbevölkerung zu den Zugewanderten ein offenes Verhältnis entwickeln könnte«. Es gehe ihm bei allen »zwanghaften Vorbehalten nicht um Übereinstimmung, sondern um einen freien und vorbehaltlosen Umgang mit Menschen anderer Religion und Herkunft. Es geht um die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören, Respekt entgegenzubringen und tolerant zu sein.« An dieser Stelle fällt Franz Vranitzky Johann Wolfgang von Goethe ein, und er verweist auf ein bekanntes Zitat: »Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.«7

»Integration schafft man nur durch das Zugehen auf Menschen«

Bei dem viel und kontroversiell diskutierten Thema »Integration« ist Franz Vranitzkys Position eindeutig: »Integration schafft man in erster Linie nicht durch Anordnungen, Verbote oder Bestrafungen, sondern durch das Zugehen auf Menschen, auch wenn sie anderer Konfessionen sind.« Er erinnert auch in dieser Debatte an ein Credo seiner Politik, das »Erklären« lautet: »Es geht um das Gewinnen der Menschen durch Erklären.« Das sei eine Aufgabe, »die staatliche Stellen und die politisch Verantwortlichen übernehmen und weitertragen müssen«. In der gegenwärtigen Situation gebe es dabei »beachtliche Lücken« und »Missverständnisse«. Die vorherrschende Meinung sei nämlich, dass man »Integration durch Anordnen herbeiführen kann. Das wird aber nicht funktionieren.«

»Ich habe Bücher verschlungen«

Das Interesse an und die offene und liberale Haltung gegenüber anderen Kulturen wurde Franz Vranitzky im Gymnasium vermittelt. Lesen trug maßgeblich dazu bei. »Ich habe Bücher verschlungen«, erzählt er und nennt einige Autoren, die besonderen Eindruck auf ihn machten: Charles Dickens, William Somerset Maugham, James A. Michener, F. Scott Fitzgerald. Auf viele dieser Namen wies ihn seine Englisch-Professorin hin, die großen Einfluss auf Franz Vranitzky hatte. Regelmäßig besuchte er auch die amerikanische Bibliothek am Rathausplatz, um sich englischsprachige Literatur auszuborgen.

Aber auch vonseiten des Deutsch-Professors gab es interessante Literatur-Empfehlungen. Dieser legte ihm die österreichischen Schriftsteller Franz Grillparzer und Joseph Roth nahe, Letzteren mit seinen Werken »Hiob« und »Kapuzinergruft«, sowie auch Bücher von Stefan Zweig, besonders dessen zahlreiche Biografien und als Pflichtlektüre »Die Welt von Gestern«. Nicht zu vergessen Heimito von Doderer mit seinem Roman »Die Dämonen«.

Leidenschaftlicher Leser: Franz Vranitzky in der Bibliothek seines Hauses

Der Deutsch-Professor dachte nicht in engen nationalen Kategorien: Er favorisierte auch französische Autoren und machte seine Schüler darauf aufmerksam. Auf den Leselisten fanden sich Werke von Victor Hugo, Émile Zola, Albert Camus und Jean-Paul Sartre. Auch Georg Kaiser wurde empfohlen ebenso wie Ernest Hemingway. Was den Zugang zu bestimmten Autoren und Werken anging, gab es eine Rivalität zwischen der Englisch-Professorin und dem Deutsch-Professor. Die Englisch-Professorin lehnte Hemingway ab, da er für sie »ein Säufer« war. »Deswegen lese ich ihn ja nicht«, antwortete ihr Schüler Franz Vranitzky. Schon damals machte sich sein trockener Humor bemerkbar.

Kunst, Kultur, Politik und Geschichte – vieles wurde Franz Vranitzky im Gymnasium im 17. Bezirk nähergebracht. »Manche rümpfen die Nase und sagen: ›eine Vorstadt-Schule‹. Ich habe aber die Schule und die Schulzeit in sehr guter Erinnerung.« Das Beispiel des Schülers Franz Vranitzky zeigt, dass in jedem Fall Lehrer vorbildhaft sind, die Schüler fördern, motivieren und sie für Neues interessieren – ganz egal, in welchem Umfeld das erfolgt.

Wichtige politische Impulse bekam Franz Vranitzky auch im Geschichtsunterricht bei einem Lehrer, der es wagte, seine Schüler sachlich über die Hintergründe der Februar-Kämpfe 1934 zwischen dem Republikanischen Schutzbund und der Heimwehr zu informieren, die dem Ständestaat untergeordnet war. Das missfiel nicht wenigen Eltern, die daraufhin in die Schule kamen und gegen die angeblich einseitige Vermittlung der historischen Inhalte durch den Geschichte-Professor protestierten. »Der Unterricht war sehr ausgewogen«, erinnert sich hingegen Franz Vranitzky. Im Fach Geschichte hat er auch maturiert mit einem heute noch brisanten und anspruchsvollen Thema: »Die Weltfriedensbestrebungen – von der Pax Augustea bis zur UNO«.

Oper vom Stehplatz aus erlebt

Nicht nur Literatur, sondern auch die Welt des Theaters und der Oper lernte Franz Vranitzky bereits als Schüler kennen. In die Staatsoper konnte er nicht gehen, das Haus am Ring war noch zerstört. Ebenso wie das Burgtheater. »Viele meiner Erlebnisse fanden nach dem Krieg in der Besatzungszeit statt.« Auf dem Stehplatz in der Volksoper erlebte Franz Vranitzky seine erste Opernaufführung. Richard Wagners »Tannhäuser« stand auf dem Programm. »Das ist Oper?«, fragte sich der Jugendliche noch während der Vorstellung und beschloss kurzerhand, »nie wieder in die Oper zu gehen«. Die Enttäuschung über den ersten Opernbesuch verflog jedoch sehr rasch, die Neugierde überwog. Franz Vranitzky suchte das Theater an der Wien auf, wo Mozarts »Zauberflöte« auf dem Spielplan stand. Von der Musik, der Aufführung und vom Inhalt war er hingerissen. Ab nun wollte er weiterhin Opern hören und sehen.

Das Ausweichquartier des Burgtheaters war das Ronacher, das noch vor dem offiziellen Kriegsende am 30. April 1945 wiedereröffnet worden war. »So habe ich die erste große Aufführung des Burgtheaters im Ronacher erlebt. Hier habe ich auch alle großen Schauspieler der damaligen Zeit, Albin Skoda, Ewald Balser und Judith Holzmeister, gesehen und erlebt.«

Kunst und Kultur haben Franz Vranitzky aber weit über das Schüler- und Studentenleben hinaus begleitet. Die Förderung von Kunst und Kultur und der direkte Kontakt zu Künstlern waren ihm auch später als Bundeskanzler ein großes Anliegen.

2. START DER POLITISCHEN KARRIERE 1984: FRANZ VRANITZKY WIRD FINANZMINISTER

»Diese Entscheidung für die Politik und dieser Einstieg in die Politik waren für mich nicht einfach.«

FRANZ VRANITZKY

»Die Wirtschaftspolitik muss sich vom Dogma der reinen Machbarkeit lösen.«

FRANZ VRANITZKY

»Traue ich mir das Ministeramt zu? Und kann ich die Einladung von Bundeskanzler Fred Sinowatz, in die Regierung einzutreten, aus staatsbürgerlichem Pflichtverständnis und aus Parteiräson leichtfertig ablehnen? – Nein. Dennoch gingen mir diese Fragen durch den Kopf, als mich der Anruf von Bundeskanzler Fred Sinowatz erreichte«, erinnert sich Franz Vranitzky an das Angebot, Finanzminister zu werden.

Während er bei einem unserer Treffen Jahrzehnte später den Moment schildert, der sein weiteres Leben bestimmte, hält Franz Vranitzky kurz inne und erklärt dann mit ruhiger Stimme: »Diese Entscheidung für die Politik und dieser Einstieg in die Politik waren für mich nicht einfach. Es war schwierig«.8 Der Generaldirektor der Österreichischen Länderbank nahm den Wechsel in die Politik trotz bester Empfehlungen, fachlicher Kompetenz, Führungsqualität und internationaler beruflicher Erfahrung nicht auf die leichte Schulter. Die Erwartungen an ihn waren groß, die Verantwortung, die er übernahm, ebenso.

Der Weg in die Regierungspolitik hatte beim Europäischen Forum in Alpbach begonnen. Franz Vranitzky war hier immer wieder gern gesehener Gast. Als Spitzenmanager der Länderbank nahm er auch 1983 an den Diskussionen im Tiroler Bergdorf teil. Das Publikum reiste aus der ganzen Welt an.9 Im Spätsommer dieses Jahres traf er beim Asien-Gipfel die indische Premierministerin Indira Gandhi. Sie war auf Einladung von Bundeskanzler Fred Sinowatz Ehrengast des Kongresses.

Von Gandhis großer Rede berichtet Otto Molden, der Gründer des Europäischen Forums Alpbach, ausführlich in seinem Buch »Odyssee meines Lebens«10: »Indira Gandhi entrollte ein eindrucksvolles Bild der Entfaltung der indischen Kultur seit der Zeit Alexander des Großen und der Mogul-Herrscher bis in die Tage unserer Gegenwart, bis zu Mahatma Gandhi und ihrem Vater, Pandit Nehru. Sie schilderte auch den europäischen Einfluss auf Indien. Es war ein großartiges Bild indischer Geschichte und Kultur, das Indira Gandhi kurz vor ihrer Ermordung vor einem europäischen Auditorium zeichnete.«11

Der Historiker und europäische Visionär berichtet in seinem Buch aber auch, dass an dem Vortrag von Indira Gandhi und dem anschließenden Essen »zwei jüngere Bankdirektoren teilnahmen, die beide wenige Jahre später Ministerpräsidenten (bzw. Bundeskanzler) ihrer Länder werden sollten. Der eine war Franz Vranitzky, der im Jahr 1986 Regierungschef Österreichs wurde, der andere war der Portugiese Aníbal Cavaco Silva, der 1985 zum Ministerpräsidenten seines Landes gewählt wurde.«12

Diese kurze Schilderung Otto Moldens gibt einen wichtigen Hinweis darauf, dass Franz Vranitzky – wann immer er konnte und die nötige Zeit hatte – Begegnungen und Gespräche suchte, die nicht nur Geldtransfers, Kreditvergaben, Wechselkurs-Mechanismen, Projekt-Investitionen und globale ökonomische Verflechtungen zum Inhalt hatten, sondern weit über finanz- und wirtschaftspolitische Themen hinausgingen. Er beteiligte sich gerne an kritischen Debatten über Fragen der Kultur, der Literatur, der Geschichte, über die Entwicklung der Gesellschaft oder die Zukunft der internationalen Beziehungen. Franz Vranitzky war leidenschaftlichen, von gegenseitiger Achtung getragenen Streitgesprächen – trotz oftmaliger gegenteiliger Behauptung – nicht abgeneigt.

Der Anruf in Alpbach

Ein Jahr später, Ende August/Anfang September 1984, reiste Franz Vranitzky erneut ins idyllisch-pittoreske Alpbach, wo die Wirtschaftsgespräche dem Schwerpunkt »Westeuropa – USA – Japan« gewidmet waren. Wie all die Jahre zuvor, bot auch diese Themensetzung Politikern, Managern, Philosophen, Intellektuellen und Vertretern aus Kunst und Kultur eine Bühne für ihre globale Tour d’Horizon. Doch diesmal war der Aufenthalt des Bankdirektors keine Routine-Angelegenheit, wie in den Jahren zuvor. Vieles kam anders als geplant. Von angeregter Diskussion war keine Rede mehr, als das Telefon läutete und Bundekanzler Sinowatz sich mit einer kurzen, unverblümten Frage meldete: »Willst du Finanzminister werden?«