Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

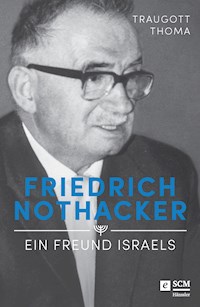

- Herausgeber: SCM Hänssler im SCM-Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Versöhnung bestimmte das Leben von Friedrich Nothacker, dem Gründer des Werks Zedakah e.V. Im Dritten Reich leistete der Pastor Widerstand und 1936 gründete er im Schwarzwald ein christliches Freizeitheim. Seine Bestimmung fand er, als er in den 50er Jahren Helene Wyman begegnete, einer zum Christentum konvertierten Jüdin. Sie hatte den Wunsch, den Holocaust-Überlebenden zu helfen. Nach einer Israel-Reise, gründete Nothacker das Werk Zedakah e.V. und eröffnete das erste Haus in Israel. Bis heute finden Holocaust-Überlebende dort Erholung in einem Gästehaus und Aufnahme in einem Pflegeheim. Ein beeindruckende Biografie mit einem Bildteil und vielen Berichten von Zeitzeugen. Eine Bereicherung, nicht nur für Israel-Fans.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 145

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der SCM Verlag ist eine Gesellschaft der Stiftung Christliche Medien, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.

ISBN 978-3-7751-7359-9 (E-Book)ISBN 978-3-7751-5765-0 (lieferbare Buchausgabe)

Datenkonvertierung E-Book: Beate Simson, Pfaffenhofen a. d. Roth

© der deutschen Ausgabe 2016 SCM-Verlag GmbH & Co. KG · Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen Internet: www.scm-verlag.de · E-Mail: [email protected]

Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen: Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung 2006, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

Umschlaggestaltung: Kathrin Spiegelberg, Weil im Schönbuch Titelbild: aus dem Archiv des Vereins Zedakah e.V. Satz: typoscript GmbH, Walddorfhäslach

Gewidmet dem Liebeswerk ZEDAKAH und seinen treuen Freunden und Förderern

INHALT

Über den Autor

Vorwort

Einleitung

Kapitel 1

Kindheit, Heimat und Jugendzeit (1901–1923)

Die Heimat

Die Liebenzeller Gemeinschaft

Die Liebenzeller Mission

Friedrich Nothackers Mutter

Sein Werdegang

Die wichtigste Lebensentscheidung

Sein Beruf

Der Anstoß zum vollzeitlichen Dienst

Kapitel 2

Vom Goldschmied zum Prediger (1923–1927)

Seine Berufung

Im Missionshaus

Sein Lehrer Wilhelm Heinsen

Heinrich Coerper

Die Stellung zur Heiligen Schrift

Praktikum in Ulm

Einsegnung zum Dienst

Kapitel 3

Seine Frau Luise Nothacker, geb. Föhl (1903–1994)

Eine Frau, von Gott berufen

Wie sie Christus fand

Hilfe in der Not

In Möttlingen

Was mir Jesus bedeutet

Erste Begegnung von Friedrich und Luise

Am Missionsseminar

Kapitel 4

Prediger des Evangeliums (1932–1936)

Der Konflikt

Wirkungsstätte Nürnberg

Der gemeinsame Dienst

Seine Freunde

Kapitel 5

Neubeginn in Maisenbach (1936–1945)

Das Haus Bethel in Maisenbach

70 Jahre danach

I. Gott offenbart sich

II. Gott steht zu seinem Wort

III. Gott steht zu Israel

Sein Standpunkt im Nationalsozialismus

Sein Vorbild – Ernst Modersohn

Der Zweite Weltkrieg

Einberufung zur Wehrmacht

Sanitätsfahrer im Warschauer Getto

Wieder in Maisenbach (1945)

Der Jammer des Krieges

Kapitel 6

Die Zeltmission

Gottes Wege sind oft anders als unsere Wege

Eine seltsame Führung

Kapitel 7

Weichenstellung für den Christlichen Hilfsbund

Gründung des Hilfsbundes und von ZEDAKAH

Unser Auftrag

Israel – und wir Christen

I. Die Stellung von Paulus zu Israel

II. Israels Sehnsucht nach Gott

III. Unser Segen für Israel

Kapitel 8

Helene Wyman – Wegbereiterin am Dienst für Israel (1955–1959)

Vom Schwarzwald auf den Karmel

Bescheidener Anfang in Israel (1959)

Kapitel 9

Einweihung von Haus »Beth-El« in Nahariya

Was wir für unsere Gäste tun können

Dankbarer Rückblick von Gästen

Kapitel 10

Givat Zaid – eine Heimat für geistig behinderte Kinder (1963–1964)

Ein gewichtiges Wort von Golda Meir (1963)

Deutsch-israelische Zusammenarbeit

Kapitel 11

Der Beginn in Shavei Zion (1966)

Die Bedeutung der Siedlung

Grundsteinlegung für das neue Erholungsheim

Plötzliche Erkrankung von Friedrich Nothacker

Sein Heimgang

Sinn und Zweck des Erholungsheims »Beth-El« (1969)

Zwei Stimmen von Gästen

Kapitel 12

Die Anfänge des Pflegeheims in Maalot

Einweihung von »Beth Elieser« 1983

Beth Elieser heute

Bunkerleben in Maalot

Kapitel 13

Der unwiderrufliche Auftrag an Israel

Leo Baeck – ein großes Vorbild

Eine wichtige Auszeichnung

Bildteil

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

ÜBER DEN AUTOR

Traugott Thoma, Jahrgang 1949, war Pastor der Liebenzeller Mission in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Mit seiner Frau Irmgard lebt er in Merkendorf im Fränkischen Seenland. Zwei Töchter und zwei Enkel bereichern sein Leben. Sein Lebensauftrag ist die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus.

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

VORWORT

Zum Reichtum des Reiches Gottes, das hier auf Erden mit Jesus Christus begonnen hat, gehören Menschen, die sich in den Dienst Jesu rufen lassen. Die Kette solcher wird bis zur Wiederkunft Jesu nicht abreißen. Zu ihnen zählen auch Friedrich Nothacker und seine Frau Luise.

Frau Luise Nothacker habe ich noch persönlich kennengelernt. Ihre milde, freundliche und zugleich strahlende Art ist mir lebhaft in Erinnerung geblieben.

Von den Gesetzen dieser Welt her betrachtet, einer Welt, die laut sein möchte und nach Medieneffektivität hascht, muss man Friedrich Nothacker eher bei den Stillen im Lande einordnen. Auf weiten Strecken seines Lebenslaufes hat man den Eindruck, dass die Art, wie er lebte und arbeitete, Jesaja 30,15 ganz nahe kam: »Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein.«

Und doch: Wie vieles ließ Gott in den 67 Jahren seines Lebens geschehen: Friedrich Nothacker wurde ein Wegweiser zu Jesus in seinen Predigtdiensten in Nürnberg und in der Zeltmission, er konnte 1954 den Christlichen Hilfsbund gründen, 1960 ZEDAKAH, das Liebeswerk in Israel, schon 1936 das Haus Bethel in Maisenbach, 1959 begann er mit der Arbeit in Nahariya (Israel), die sich seit 1966 auf Shavei Zion und 1983 auf Maalot ausweitete.

In alledem wirkte kein rastloser Aktivismus, keine christliche Ideologie sozialer Weltzuwendung, sondern – soweit wir es erkennen können – eine Kette von Führungen Gottes, der Schritt um Schritt weiterführte. Mir fiel sehr stark die Geduld Gottes auf, der die beteiligten Menschen immer wieder ansprach, immer wieder ins Nachdenken brachte, bis sie im Vertrauen den nächsten Schritt taten. Die Führungen Gottes gleichen weniger einem Regierungsprogramm, sondern sie entwickeln sich im Laufe des Lebens.

Soweit ich es beurteilen kann, sind zwei Grundlinien bei Friedrich Nothacker entscheidend geworden. Die erste Grundlinie war der Respekt vor dem Wort Gottes. Die Biografie von Traugott Thoma hat deutlich herausgestellt, welche Rolle dabei die biblisch orientierten Lehrer Liebenzells spielten, vor allem Wilhelm Heinsen. Vom Standpunkt des heutigen durchschnittlichen Protestantismus aus erscheint das auffallend. Dieser allgemeine heutige Protestantismus löst sich ja vom Sola-scriptura-Prinzip der Reformation (dass allein die Schrift entscheidet). Aber die Lehrer Nothackers und er selbst wussten nichts anderes als: Die Bibel ist Gottes Wort, sie enthält nicht nur das Wort Gottes.

Die zweite Grundlinie bei Friedrich Nothacker war die Liebe zu Israel. Auch sie hat sich im Laufe der Zeit mehr und mehr entwickelt. Die Verbrechen der Nazis, die Erlebnisse im Warschauer Getto, das Unrecht an den Juden als dem Volk Gottes: All dies trug zu einer immer stärkeren Hinwendung zu Israel bei. Aber auch hier blieb das Grundlegende das Wort Gottes. Für Nothacker war der Auftrag klar: dienende, praktische Liebe gegenüber dem heutigen Israel als Zeugnis für die Liebe, die wir in Jesus erfahren haben. Damit fordert er fünfzig Jahre nach seinem Tod auch uns Heutige heraus. Ist uns diese jesusgeschenkte Liebe zu Israel ebenso wichtig? Traugott Thoma ist für diese wertvolle Biografie aufrichtig zu danken. Es ist bei ihm Seite für Seite zu spüren, dass er nicht Menschen groß machen will, sondern den Gott, der uns nach 1. Korinther 3,9 zu seinen Mitarbeitern beruft. Er entreißt mit dieser Biografie vieles dem Vergessen, was nicht vergessen werden darf!

Tübingen, 13. August 2016 Dr. Gerhard Maier, Landesbischof i. R.

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

EINLEITUNG

Immer wieder treffen wir Menschen in Maisenbach und in Israel, deren Augen strahlen, wenn die Namen Friedrich und Luise Nothacker über ihre Lippen kommen. Und sie sprechen davon, dass das ganze Liebeswerk ZEDAKAH in Israel ein großes Wunder Gottes ist. Jemand meinte: »Friedrich Nothacker (1901–1968) lebte in der völligen Abhängigkeit von Gott.«

Eine kleine Episode kann dies verdeutlichen. Friedrich Nothacker begann seine Arbeit unter KZ-geschädigten Juden 1960 in Nahariya/Israel im Heim Beth-El. Als das Haus zu klein wurde, sah er sich nach einem geeigneten und schön gelegenen Gelände um. Sein Augenmerk richtete sich auf Shavei Zion. Er sprach bei dem damaligen Bürgermeister Dr. Scheuer vor und fragte nach einem geeigneten Bauplatz und einer Baubewilligung. Dr. Scheuer stellte Friedrich Nothacker die Frage: »Sind Sie überhaupt in der Lage, ein solches Projekt zu finanzieren?« »Nein, ich habe nicht die Mittel dazu, ich rechne aber damit, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs mir die erforderlichen Geldmittel zur rechten Zeit gibt.« Frau Nothacker besuchte im Januar 1978 den 85-jährigen Dr. Scheuer. Bei diesem Anlass sagte er mit leuchtenden Augen: »Ich dachte, wenn Herr Nothacker einen so starken Glauben an unsern Gott hat, dann muss ich das auch glauben, dass Gott ihm hilft. In der Tat wurde alles pünktlich bezahlt, was mit dem Aufbau dieses Werkes in Shavei Zion an Kosten anfiel.« Das ist ein wunderbares Zeugnis von einem orthodoxen Juden für die Glaubenshaltung eines Christen wie Friedrich Nothacker.

Traugott Thoma

[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

KAPITEL 1

Kindheit, Heimat und Jugendzeit (1901–1923)

In Zainen bei Bad Liebenzell wurde Friedrich Nothacker am 3. Oktober 1901 geboren. Mit vier Geschwistern wuchs er in einem Armenhaus in Zainen auf. Seine Mutter fand früh zum Glauben an Jesus Christus durch den Verkündigungsdienst von den »Liebenzellern«, wie man sie nannte, die nach Maisenbach kamen. Der Mutter lag es sehr am Herzen, dass ihre fünf Kinder auch diesen Weg gehen möchten. Dennoch musste die Familie sehr viel Not, Leid und Anfechtung ertragen, weil der Vater seinen Verdienst in den Gasthäusern verbrauchte. Er arbeitete zwar in Pforzheim bei einer Firma, die Schmuckwaren herstellte, aber seiner Familie fühlte er sich überhaupt nicht verpflichtet. Oft war er längere Zeit als Fuhrmann mit Pferden unterwegs oder er saß nächtelang in den Gasthäusern herum. Die Mutter Katharina Nothacker ernährte ihre Kinder weitgehend alleine. Von dem wenigen Geld, das Daniel Nothacker seiner Frau zum Lebensunterhalt gab, verlangte er am Montagmorgen wieder einen Teil zurück, um die Bahnfahrkarte von Liebenzell nach Pforzheim zu lösen. Oft mussten die Kinder in Maisenbach ohne Frühstück zur Schule gehen, weil die Mutter nichts zu Hause hatte. Günther Nothacker erzählte von seinem Vater Emil, dem jüngeren Bruder Friedrich Nothackers, Folgendes: »Sein Schulfreund Michael hat ihm oft die Hälfte seines Schulvespers in der Pause abgegeben und ihm so Beistand und Hilfe geleistet. Dieses großzügige Verhalten führte zu einer lebenslangen und bleibenden Freundschaft.«

Mit zunehmendem Alter wurde der Vater von Friedrich Nothacker doch noch etwas häuslicher. Als Nebenverdienst betätigte er sich als Herrenfriseur und die Mutter arbeitete als Näherin bei den Bauern, um ihre Familie einigermaßen ernähren zu können.1

Die Heimat

Der erste Bericht von dem Dorf Maisenbach, das auf der Enz-Nagold-Platte liegt, ist in dem sogenannten CODEX HIRSAUGIENSIS enthalten. In diesem wird eine Schenkung der Herzogin Uta, Gemahlin des Bayernherzogs Welf VI. und Tochter des Pfalzgrafen Gottfried von Calw, um 1160 aufgeführt. Hier wird unter anderem auch die Liebenzeller Kirche als Mutterkirche von verschiedenen Orten dem Kloster Hirsau geschenkt. Die Bindung von Maisenbach-Zainen an die Mutterkirche Bad Liebenzell besteht demnach mehr als 800 Jahre.

Um 1900 zählten Maisenbach und Zainen zusammen 326 evangelische Einwohner. Es handelte sich bereits um zahlenmäßig gleich große Dörfer. Doch das soziale Gefälle stand in einem krassen Gegensatz dazu. Maisenbach war ein sehr reiches Dorf mit wohlhabenden Bauern, die über großen Waldbesitz verfügten. In Zainen herrschte Armut. (Maisenbach ist eines der sogenannten »Waldhufendörfer«2 in der Gegend, Zainen war ursprünglich Siedlung für die Dienstboten bei den Bauern.) Und so ist es auch sehr gut verständlich, dass es mit der aufkommenden Industrialisierung viele besitzlose Bürger von Zainen in die Industriestadt Pforzheim zog, um dort als Fabrikarbeiter oder Goldschmiede ihren Lebensunterhalt zu verdienen. In Pforzheim hatte sich eine recht erfolgreiche Schmuckindustrie angesiedelt. Da waren die Verdienstmöglichkeiten für ein sehr großes Einzugsgebiet gegeben. Zudem erlaubte es die Schmuckindustrie, dass man nicht unbedingt seinen Wohnort verlassen musste, sondern in Heimarbeit sein Brot verdienen konnte. Allerdings waren in Zainen die Räumlichkeiten oft sehr begrenzt, sodass manche Bürger gezwungen waren, in die Fabrik nach Pforzheim zu gehen. Dies bedeutete für manche in Zainen ansässige Bewohner, dass sie frühmorgens um 5 Uhr losmussten, um rechtzeitig den 6-Uhr-Zug von Bad Liebenzell nach Pforzheim zu erreichen.

Diese neue Verdienstmöglichkeit erbrachte für viele Menschen in Zainen echten Wohlstand und Zufriedenheit! Somit konnte man ein besseres Leben führen. Dass dies für das Zusammenleben von einigen Maisenbachern und Zainenern nicht gerade förderlich war, liegt auf der Hand. Außerdem brachten manche Facharbeiter ganz neuartige Gedanken von ihrer Fabrik mit in ihre Schwarzwalddörfer. Es wird in Unterlagen berichtet: »Diese sozialkritische Idee gab ihnen die Fähigkeit, ›Jemand‹ zu sein.« Diese kritische Haltung machte auch vor der mächtigen Kirche nicht Halt.

1909 beklagte sich der Ortspfarrer über die zunehmende kirchenfeindliche Haltung der Fabrikarbeiter. Diese wollten sonntags nicht den langen, beschwerlichen Weg zum Gottesdienst gehen, sondern ihre Ruhe haben und sich erholen für den Alltag. Zudem war ja die Kirche nicht im Dorf und man musste fünf Kilometer zu Fuß nach Bad Liebenzell und wieder zurückgehen. Dort war auch der Wohnsitz des Pfarrers, der außer Maisenbach noch die Filialen Beinberg, Unterlengenhardt, Ernstmühl und Monakam zu betreuen hatte. Alle diese Orte waren für ihn nur zu Fuß erreichbar.

Und so ist es verständlich, dass er nur selten und vor allem zu konkreten Anlässen die Dorfbewohner besuchen konnte. Zudem beklagte sich der Ortspfarrer in einem Bericht: »Spötterei über Kirche und Christen lässt sich in den Wirtshäusern wohl manchmal hören seitens einiger ruchloser, dem Trunke ergebener Männer. Aber erklärte Gegner des Glaubens und der Religion sind die betreffenden Männer doch nicht, sondern sie suchen in Fühlung zu bleiben. Die ledige Jugend ist, soweit sie bäuerlichen Familien entstammt, geordnet und zurückhaltend, soweit sie Arbeiterfamilien entstammt und selber in die Fabrik geht, zur Ungebundenheit und zu Exzessen aller Art geneigt.« Aus diesen Worten können wir ganz gut entnehmen, dass der Ortspfarrer mit der Situation nicht klarkam. Er war überfordert.

Es klingt geradezu grotesk, dass der damalige Pfarrer diesen Bedürfnissen insoweit entgegenkam und einmal im Jahr eine Bibelstunde anbot. Aufgrund dieser Situation mit dem Pfarrer ist es gut verständlich, dass die Maisenbacher zur Selbsthilfe griffen. Denn es bestand ganz einfach ein großes Bedürfnis, ein Interesse nach einer Bibelstunde im Ort. In dieser Bibelstunde sollten gute Hilfen für den Alltag angeboten werden. Nach einigen Überlegungen fand man vorübergehend eine gute Lösung und bat den Bauernschultheiß Keppler aus Oberreichenbach um Erbauungsstunden. Diese Versammlungen waren dann auch sehr praktisch und wurden gerne von den Maisenbacher Bürgern angenommen.3

Die Liebenzeller Gemeinschaft

Das Gründungsdatum der Liebenzeller Gemeinschaft in Maisenbach geht auf das Jahr 1902 zurück. Es wird in einer kleinen Schrift von Missionslehrer Wilhelm Heinsen (1879–1959) berichtet: »Männer waren nach Unterhaugstett in das Haus Rexer geholt worden. Weil diese Leute jedoch Bad Liebenzell so nah wohnten, luden sie als Erste die Missionsbrüder ein. An einem Sonntag war im Ort Unterhaugstett Besuch von Maisenbach. Die Frau Volle kam mit in die Stunde und sagte nachher zum Prediger: ›Jetzt müssen Sie auch zu uns nach Maisenbach [kommen]!‹ Die Einladung wurde angenommen. Am ersten Augustsonntag 1902 fand dann im Dorf Maisenbach die erste Versammlung statt. Zu derselben kam auch die alte Frau Rexer dort. Der David war damals Knecht in Igelsloch und erschien zum Besuch. Die Mutter lud ihn ein, da mitzukommen; denn sonst müsse er alleine zu Hause sitzen, sie würden in die Stunde gehen. Nach einigem Widerstande ging er mit und kam fortan gern.«4

Das war der Beginn der Liebenzeller Gemeinschaft in Maisenbach. Im Haus von Barbara und Jakob Volle fanden dann die Veranstaltungen statt. Es gibt weitere Berichte, wie sich die Gemeinschaftsarbeit entwickelte und wuchs. Im Winter 1903 hielt Prediger Karl Heinrichsohn die erste Evangelisation. Durch diesen Dienst fanden eine ganze Anzahl Männer und Frauen Frieden und Vergebung ihrer Schuld durch Jesus Christus. Jetzt fand das Gemeinschaftsbedürfnis von einigen Maisenbacher Bauern seine Erfüllung. Innerhalb kurzer Zeit wuchs die Zahl der Besucher weit über dreißig, die sehr gerne zur Gemeinschaft gingen. Immer wieder kamen auch Missionare von der Liebenzeller Mission (wie sie entstand und wirkte, folgt im nächsten Abschnitt), die von ihrem Wirkungsfeld in China berichteten. Diese Missionsvorträge waren sehr wichtig und interessant und man konnte direkt von ihnen erfahren, was wirklich in China passierte. Ein Chinamissionar hielt sogar einen Missionsvortrag in chinesischer Landestracht. Ein anderes Mal brachten sie einen ehemaligen Häuptling mit, der von seiner Heimat Ponape in der Südsee erzählte. Im Pfarrbericht von 1913 wird berichtet, wie der Häuptling Nanpei seine Bekehrungsgeschichte erzählte und was sich dadurch in seinem Leben positiv veränderte. Natürlich beschränkte sich die Gemeinschaft nicht nur auf die Erwachsenenarbeit. Auch Kinderstunden und Jungscharstunden wurden angeboten. Es kamen Seminaristen und Schwestern aus Bad Liebenzell, die noch in der Ausbildung waren. Sie erzählten die biblischen Geschichten und begeisterten die Kinder für Jesus und den Glauben an ihn. So wurde auch bei Friedrich Nothacker und seinen vier Geschwistern das Interesse an Jesus Christus geweckt.

Die Liebenzeller Mission

Pfarrer Heinrich Coerper (1863–1936), ein bibeltreuer Theologe, gründete 1899 den deutschen Zweig der China-Inland-Mission in Hamburg. Als er seinen Dienst antrat, hatte er noch kein klares Bild davon, was werden sollte. Selbstverständlich bestand das Ziel, Missionare und Schwestern für China auszubilden. Vorerst waren noch keine Meldungen von Missionswilligen da. Auch die Räumlichkeiten fehlten.

In der ersten Nummer des von ihm herausgebrachten Blattes »Chinas Millionen« entwickelt er seine Gedanken in folgender Weise: »Wenn gläubige junge Männer und Mädchen ihr Leben der Sache Jesu in China weihen wollen, bin ich gern bereit, sie in das gemietete Haus aufzunehmen und ihnen zur rechten Vorbereitung auf den Dienst das Notwendige beizubringen. Wenn Jesus uns die rechten Kräfte und alles Erforderliche zuteilwerden lässt, hoffe ich in den nächsten Monaten einen zweijährigen Kursus zu eröffnen. Aber alle, welche beten können, bitte ich herzlich und dringend um Fürbitte für mich und dieses Werk.«

Dieser schlichte Aufruf blieb nicht unerhört. Johanna Arndtz, die spätere Frau Schoppe, war die Erste, die sich meldete. Im gleichen Jahr kamen noch fünf Brüder und zwei Schwestern dazu. So begann die Arbeit der Mission in Hamburg. Im April 1902 siedelte die Mission nach Bad Liebenzell um. Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, wenn wir über die ganzen Geschehnisse in der Anfangszeit berichten würden.

In der Villa Lioba fand die Mission eine neue Heimat. Im Volksmund wurden die neuen Bewohner auf dem Berg die »Liobaisten« genannt. Unter dieser Bezeichnung fanden sie auch in den damaligen Pfarrberichten ihre Verewigung. Das kleine Werk, das anfangs in Bad Liebenzell mit sieben Männern und sechs Frauen begann, wurde ab 1906 unter dem Namen »Liebenzeller Mission« fortgeführt. Gott schenkte dem kleinen Missionswerk da und dort offene Türen.