5,99 €

Mehr erfahren.

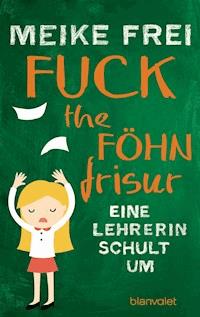

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Frau Frei checkt aus!

Lehrerin Meike hadert mit ihrem Alltag: Will sie ihren Bildungsauftrag wirklich in die Tat umsetzen und sich bis zum Rentenalter die Lunge aus dem Hals schreien? Als sie ausprobiert, welchen Alternativjob ihr die Berufsberatung nahelegen würde, ist sie fassungslos: Ausgerechnet Friseurin soll sie werden?! Meike begibt sich in die Ausbildung, womit sie sogar bei ihren Schülern gut abschneidet: Schließlich brauchen die Topmodels und DSDS-Stars von morgen eine persönliche Stylistin, die noch dazu die Rechtschreibfehler auf ihren Autogrammkarten ausmerzen kann! Doch dann passiert etwas wahrhaft Haarsträubendes, womit niemand gerechnet hat …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 484

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag.1. AuflageOriginalausgabe Mai 2016 im Blanvalet Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenCopyright © 2016 by Meike Frei Redaktion: Henriette SchimanskiUmschlaggestaltung: semper smile, MünchenSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-17006-6V001www.blanvalet-verlag.de

Für Dirk, der an mich geglaubt hat,obwohl er nie etwas von mir gelesen hatte.

Für Daniel, der noch immer an mich glaubt,obwohl er schon einiges von mir gelesen hat.

Für Dennis, Marina und alle Friseure, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben, weil ohne euch die Welt weit weniger »hairlich« wäre.

Für alle Lehrer und die, die es werden wollen,möge die Bildung mit euch sein!

Nach einer ziemlich wahren Begebenheit

Zuerst ein paar ehrliche Worte.

Es heißt, das Leben schreibt die besten Geschichten. Dem stimme ich zwar voll und ganz zu, das schließt jedoch für mich nicht aus, dass man an der einen oder anderen Stelle nicht noch ein wenig nachbessern kann. Aus diesem Grund habe ich meine persönliche Lebensgeschichte ganz FREIinterpretiert und mit einer ordentlichen Portion Ironie und Sarkasmus gewürzt. Um dabei niemandem die Suppe zu versalzen, sind alle beteiligten Personen so verändert worden, dass ich sie letztendlich selbst nicht mehr wiedererkennen könnte. Sollte dennoch eine Ähnlichkeit zu einer Ihnen oder mir bekannten Person bestehen, so hat der Zufall hier seine Hände im Spiel, und ich wasche meine in Unschuld.

1Der ganz normale Wahnsinn

Kennen Sie dieses schmerzhafte Pochen im Kopf, das Ihnen bei jedem noch so leisen Geräusch die Sinne raubt, Sie aggressiv und depressiv zugleich macht, obwohl Sie eigentlich der harmoniesüchtigste Mensch der Welt sind? Ich kenne dieses bohrende Hämmern nur zu gut und würde mich in solchen Momenten, zu meinem eigenen und dem Schutz meiner Mitmenschen, am liebsten in einen dunklen Raum legen und jedwede Art von Kommunikation vermeiden. Aber das geht nicht, denn ich bin Hauptschullehrerin und vor mir sitzen jeden Tag neunzehn Freaks, die meine Migräne eine feuchte Diddl-Maus interessiert.

»Auaaaa, Frau Freiiiiiii! Das Arsch piekst mich immer in den Arm!«

»Es heißt der Arsch, Sandy«, korrigiere ich schnell, schließlich kann ich diesen grammatikalischen Fauxpas nicht einfach so stehen lassen.

»Boah, isch schwör, war nich so! Diiiieee hat angefangen! Die blöde Tussi hat gesagt, isch wär ein Asi!«, dröhnt Alex in leicht aggressivem Tonfall, sodass meine Ohrmuschel vibriert.

»Und weißt du auch, was das Wort bedeutet?«, frage ich meinen aufgebrachten Fünftklässler.

»Klar, weiß isch! Meint die, isch bin ihr Asi, aber bin isch Chef … und Opfa von der!«

»Is klar, du und Chef?! Du bist voll Opfa deiner Blödheit! Asi heißt Asozialer«, erklärt meine soziale Schülerin ihm netterweise.

»Sehr gut, Sandy«, lobe ich sie, »Asi bedeutet Asozialer.«

»Also bin isch doch Chef und du has gar nich so gemeint?«

Alex wittert Morgenluft. Sandy schüttelt ungläubig ihren wildgelockten Rotschopf und will gerade etwas erwidern – ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen nichts besonders Nettes –, als aus der hinteren Bankreihe ein mark- beziehungsweise kopferschütternder Schrei ertönt.

Ooohhmmmmmmmm! denke ich und massiere mir in kreisförmigen Bewegungen die pochenden Schläfen, in der Hoffnung, dass der Schmerz etwas nachlässt.

Leider lässt jedoch weder der Schmerz im Kopf noch in den Ohren nach, denn jetzt fordern Leon und Leila meine ungeteilte Aufmerksamkeit.

»Frau Freiiiii, die Leila schaut immer bei mir ab! Die soll ihre Aufgaben gefälligst alleine machen«, insistiert mein stets bemühter Schlaumeier.

Leon würde nur allzu gern in der ersten Reihe sitzen, was ich aus sicherheitstechnischen Gründen jedoch nicht verantworten kann. Schließlich möchte ich nicht immer mit der Angst leben, seinen ständig emporschnellenden Finger im Auge zu haben.

»Petze! Hab ich gar nicht nötig. Das ist doch alles Kinderkram, kann ich selbst!«, kreischt Leila im Brustton der Überzeugung, und erste Tränchen kullern meiner äußerst sensiblen Schülerin über ihre geröteten Wangen.

»Das bezweifle ich bei deinem Halbwissen aber stark, Miss Galileo. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass du in der letzten Grammatikprüfung nicht dazu imstande warst, ein Nomen in den korrekten Kasus zu deklinieren«, gibt ihr der für sein Alter überdurchschnittlich kluge Leon zu bedenken.

Weil mein Kopfweh sich langsam aber sicher in eine für mich ungünstige Richtung dekliniert, beschließe ich spontan, dem ganzen Strebergezicke ein Ende zu bereiten, und wende meine fachlichen Fähigkeiten als Streitschlichterin an. Diese habe ich unter Aufbringung all meiner Aufmerksamkeit im Seminar Mediation in der Schule erworben, das ich auf Anraten meines Direktors Herrn Lehmann freiwillig absolvieren musste.

»Immer mit der Ruhe«, schlage ich meditativ, äh, mediativ vor.

»Aber die Schnipsstreberin hat doch …«, meckert Leon.

Er ist ja wirklich ein cleveres Kerlchen, aber eben auch eine furchtbare Petze.

»Leon, noch so ein Zwischenruf und du bekommst eine Sechs!«, schreie ich und bin meinem Bildungsauftrag damit mal wieder zu hundert Prozent gerecht geworden …

Meine Schüler starren mich irritiert an, scheinen aber an meinem leicht genervten Gesichtsausdruck zu erkennen, dass es im Moment besser ist, einfach mal zu schweigen. Vor sich hin grummelnd, wenden sie sich wieder ihren Aufgaben zu.

Ha, geht doch!, denke ich zufrieden. War doch nicht für die Katz, dieses Seminar. Sollen die ihre Streitigkeiten in der kommenden Pause unter sich ausmachen.

Dank der nun einkehrenden Stille scheint auch der Kopfschmerz etwas nachzulassen, bis mir plötzlich einfällt, dass ich heute selbst Pausenaufsicht machen muss.

Verdammt, heute bleibt mir aber auch nichts erspart!

Dieser Tag ist schon von Anfang an falsch gelaufen – obwohl er mit zwei Freistunden hätte beginnen sollen.

Um 7 Uhr 30 erschreckt mich das penetrante Klingeln meines Telefons, das auch trotz anfänglichen Ignorierens nicht aufhört. Als ich schlaftrunken den Hörer an meine noch jungfräuliche Ohrmuschel halte, teilt mir mein bereits gestresster Direktor ohne Begrüßungsschnörkel mit, dass ich die Vertretung einer Kollegin übernehmen müsse – und das auch noch bei den verhaltensoriginellen Schülern der 8a.

Dahin sind meine Freistunden, und auch Frühstück und Dusche fallen aus. Stattdessen darf ich schlaftrunken und ungewaschen in der Sporthalle antanzen. Und als ob das der Demütigung nicht genug wäre, erwarten mich dort bereits lautstark die hardcore-pubertierenden Mädchen und Jungen aus der Achten.

Beim Aufsperren der Mehrzweckhalle werde ich nicht mit einem »Guten Morgen«, sondern mit »Ey Frau Frei, isch kann heut nicht Sport, ich hab Tage!«, und einem »Mann, isch schwör, eben war Sportzeug noch da!« begrüßt. Vier weitere schriftliche Entschuldigungen werden mir auf verknitterten, zum Teil zerfetzten Papierschnipseln fast ins Gesicht gepresst. Ich darf mich glücklich schätzen, dass es wenigstens noch Block- und keine Klopapierblätter sind, auf denen die präzise formulierten Entschuldigungen stehen, die eine Nichtteilnahme am Sportunterricht rechtfertigen sollen. Auch freue ich mich darüber, dass rechtschreiblich nur wenig zu beanstanden ist.

Meine Tochta kan heute Schport nicht mietmachen, oder Hassan hat fiel Schmertzen heißt es da, was mir natürlich direkt einleuchtet, als ich in die eben noch leidenden Gesichter der sechs betroffenen Achtklässler blicke, die sich nun über ihre Mitschüler in deren Sportsachen lustig machen.

»Voll schwul, die Shorts!«, kommentiert Cheyenne-Kimberly die neue Beinbekleidung von Jakob, während dieser mit einem »Text mich nicht voll, Fettgondel« kontert, was die Gesichtszüge meiner figurbewussten Schülerin sofort entgleisen lässt. Auch die anderen Mädchen sind bei dieser schlimmsten aller Beschimpfungen – Schlampe, Hure und Bitch scheinen in der Rangliste weit hinter Fettleibigkeit zu kommen – so entsetzt, dass ihnen zuerst einmal die Luft wegbleibt.

»Ey Jojo, sei ehrlich, macht die Leggins dick?«, fragt daraufhin meine spindeldürre Schülerin, die ich ab Windstärke fünf nicht mehr ruhigen Gewissens auf den Schulhof schicken würde.

»Halloho, Erde an Kimi! Wenn du fett bist, was bin ich dann? Du bist voll schlank«, stellt die selbst vollschlanke Jojo oder kurz und cool JJ genannt, die figurtechnisch nur zu gerne mit ihrer Freundin tauschen würde, klar. Eigentlich wurde sie von ihren Eltern auf den Namen Johanna getauft. Da sich das frühreife Mädchen aber schnell darüber im Klaren war, dass sie wenig mit der Jungfrau von Orleans, dafür aber umso mehr mit den freizügigen Teenies amerikanischer Sitcoms gemein hat, wurde kurzerhand JJ daraus.

»Jakob, du Vollspacko, nimm das sofort zurück, oder ich …«, verteidigt Johanna dann lautstark ihre beste Freundin Kimberly, die im letzten Schuljahr noch Cheyenne gerufen werden wollte.

»Was ist denn los hier?«, gehe ich schnell dazwischen, um zu vermeiden, dass meine aufgebrachte Schülerin ihre künstlichen Fingernägel als Nahkampfwaffe einsetzt und ihrem Mitschüler die Augen auskratzt.

»Der hat gesagt, ich sei FETT!«, kreischt Kimberly nun durch die ganze Halle, und dicke Tränen kullern über ihre make-up-beschichteten Wangen. Anscheinend lässt das auch den coolen Hassan nicht kalt.

»Ey Chika, chillax ma. Hat mein Buddy bestimmt nich so gemeint, bistu voll Bulemikerin!«

Während ich noch versuche, Hassans Beschwichtigung – soweit ich das als solche bezeichnen kann, »Bulemikerin«? – zu entschlüsseln, scheint Kimberlys Stimmung plötzlich wieder ins Positive zu kippen.

»Ächt jetzt?! Boah, voll süß von dir, Bruda«, haucht sie ihm zuckersüß entgegen, und ich komme bei dem Hormonkarussell überhaupt nicht mehr mit.

Da jetzt aber wenigstens Ruhe herrscht – was per se Grund genug zum Jubeln ist –, bohre ich nicht weiter nach und widme mich meiner eigentlichen Aufgabe, dem Sportunterricht.

»Die Schüler, die ihrer Gesundheit oder aber überraschenderweise ihrer Sportsachen beraubt wurden, nehmen bitte Stift und Block heraus, setzen sich auf die Tribüne und fertigen ein Stundenprotokoll an. Ihr anderen teilt euch in zwei Mannschaften auf. Ich würde gerne mit einem Ballspiel anfangen«, erkläre ich der Klasse. Und schon werde ich Zeuge der wundersamen Heilung, von der ich zuvor nur in der Bibel gehört habe.

»Ähm, Frau Freiii, meine Schmerzen sind nich mehr so krass. Geht misch irgendwie schon viel bessa«, versichert mir Hassan, der sich vor Sekunden noch mit schmerzverzerrtem Gesicht den Bauch gehalten hat.

»Ups, meine Tage sind grad vorbei!«, stellt Kimberly urplötzlich fest.

»Guck isch Rucksack, da is Sportzeug drin!«, stimmt der Nächste in den Chor der Bekehrten mit ein.

»Hmm, darüber muss ich kurz nachdenken …«, brumme ich vor mich hin, setze mein knallhartes Pokerface auf und muss krampfhaft ein Lachen unterdrücken. Ich kann durchaus nachvollziehen, warum die Jugendlichen den militärischen Sportunterricht meiner Kollegin Kühn scheuen, und die eine oder andere lieber sechs Wochen Dauerperiode vortäuscht. Aber Strafe muss sein, und so lasse ich die Pseudoerkrankten noch eine Weile schmoren. Lange halte ich das allerdings nicht durch und erlaube den verlorenen Söhnen und Töchtern schließlich doch noch mitzuspielen.

Großer Fehler, denn die Mannschaften haben sich in der Zwischenzeit wider Erwarten schon ohne große Diskussionen formiert, was sich jetzt durch die zusätzlichen Mitspieler schlagartig zu ändern scheint.

»Boah Digga, die Bewegungslegasthenikerin müsst ihr nehmen!«, stellt Jakob mit einem abfälligen Blick auf Johanna klar, die ihn ihrerseits mit Blicken zu töten versucht.

»Minus Alder, die kann nix mit das Ball!«, entgegnet Hassan ruhig.

»Haha du Auswechselspieler, als ob das bei dir anders wär. Hast doch auch keine Ahnung von Bällen und wie man damit umgeht«, kontert Johanna und rückt selbstbewusst ihren Push-up zurecht.

Touché, der hat gesessen!, denke ich, verkneife mir aber als Unparteiische den Kommentar und manage die Konfliktsituation, indem ich ein Machtwort spreche. Schließlich bin ich hier nicht nur die Schiedsrichterin, sondern auch die Chefin. Diese Ansicht teilen meine hormongesteuerten Vierzehnjährigen jedoch nicht immer mit mir, und so muss ich sie mehr als einmal darauf hinweisen, dass Spielregeln beim Spieleregeln wirklich ihre Berechtigung haben.

Zwei Kräfte raubende Sportstunden später, in denen ich nicht nur eine Menge Schweiß, sondern vor allem meine Stimme verloren habe, freue ich mich nach dem Unterricht bei den hyperaktiven Fünfern, dass mich die Klingel endlich erlöst. Mein Körper lechzt nach meinem koffeinhaltigen Lieblingsgetränk, das ich mir aus dem Lehrerzimmer schnell mit in die Pausenaufsicht nehmen will.

Dumm nur, dass mir, wie so oft, jemand einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Denn gerade, als ich mir meinen heißgeliebten Kaffee in eine halbwegs saubere Tasse einschenken will, klopft es nicht gerade dezent an der Lehrerzimmertür. Da das anscheinend keiner meiner Kollegen mitbekommen hat – Schwerhörigkeit ist in Lehrerzimmern ein weit verbreitetes Phänomen – und ich mich leichtsinnigerweise in Türnähe befinde, walte ich schweren Herzens meines Amtes. Als ich öffne, steht eine wimmernde Schülerin vor mir, die von einem ganzen Pulk aufgebrachter Mädchen umringt wird. Noch bevor ich fragen kann, was passiert ist, werde ich von einem Wortschwall übergossen.

»Guck, Frau Frei, wir wollten grad aufs Klo und dann kam der Alex …«

»Schnief, schluchz, heul …«

»… und dann hat der Alex …«

»… näääähh, der war das nicht, zuerst kam der Freund von dem und …«

»Quatsch, das ist der Couseng vom Alex …«

»Buah, der war so gemein …«

Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mir eingebildet, dass ich gute Ohren besitze. Doch es gelingt meinem Hörorgan beim besten Willen nicht, das Gesagte so zu filtern, dass ich den Inhalt verstehe. Ich höre nur ein gleichmäßig hohes Schnattern ohne semantische Entsprechung.

»Was ist denn das für ein furchtbarer Krach?!«, wettert plötzlich die Kühn von Weitem und marschiert mit strammen Schritten durch den Flur in Richtung Lehrerzimmer auf die kleine Mädchenversammlung zu. Ihrem Namen wird meine kühne Kollegin mehr als gerecht, denn sie kann nicht nur forsch, sondern vor allem angsteinflößend auftreten. In Lehrerkreisen munkelt man, dass bei ihrem strengen Blick sogar Direktor Lehmann den Kopf – und nicht nur den – einzieht.

Da sie es nicht einsieht, in ihrer wohlverdienten Kaffeepause gestört zu werden, stemmt sie jetzt ihre wohldefinierten Arme kampfbereit in die Hüften, blickt streng in die mit einem Mal eingeschüchterte Mädchenrunde und stellt die alles entscheidende Frage: »Ist irgendjemand am Verbluten?«

Irritiert schütteln die Mädchen die Köpfe, was meine Kollegin zufrieden zur Kenntnis nimmt, an ihnen vorbeimarschiert und die Tür enthusiastisch hinter sich und vor den verdutzten Schülerinnen zuschlägt. Ohne weitere Worte begibt sie sich dann zu ihrem Platz.

Wow, das Konfliktmanagement-Seminar hätte ich besuchen sollen, denke ich voller Anerkennung.

»Frau Kühn, ich dachte du bist krank, weil ich Vertretung für dich machen musste. Hattest du nur einen Arzttermin?«, frage ich meine Kollegin, deren Vorname weder mir noch irgendeinem anderen Kollegen bekannt ist. Gerüchte kursieren, dass sogar Lord Voldemort sie mit »Du-weißt-schon-wer« benennt.

»Arzttermin? Ist was für Weicheier! Meine Schrottkarre hat mir den Dienst versagt, und da musste ich ihr zuerst einmal zeigen, was Sache ist!«

»Du hast dein Auto selbst repariert?«, frage ich ungläubig, weil ich schon beim Reifenwechseln überfordert bin.

»Selbst ist die Frau!«

Anerkennend nicke ich ihr zu und schlendere zur Kaffeemaschine, um mir doch noch meine Alltagsdroge einverleiben zu können. Unglücklicherweise war mein Lieblingskollege Wohlfahrt jedoch schneller, sodass ich in das triste Antlitz einer leeren Kaffeekanne starren darf.

»Och nee, Sascha, manno!«, entfährt es mir.

»Ach, sorry Meike, wusste nicht, dass du auch noch was wolltest. Ich hab gedacht, der wär übrig, und da hab ich mich erbarmt, den letzten Rest zu trinken. Wenn du willst, koche ich dir schnell neuen?«, entgegnet er schuldbewusst.

»Nein, schon okay. Ich muss jetzt sowieso auf den Schulhof, hab Aufsicht. Aber wenn du sooo ein schlechtes Gewissen hast, könntest du ja …«, seufze ich und schaue ihn mitleiderregend an, was seine Wirkung nicht verfehlen kann, weil Sascha das exakte Gegenteil von Frau Kühn darstellt. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, Gott hat Jesus zum zweiten Mal auf die Welt geschickt, um die Menschheit zu erlösen – nötig wär’s ja. Mit seiner gütigen, hilfsbereiten und überaus sozialen Ader ist Sascha Wohlfahrt, ganz wie sein biblischer Vorgänger, zu gut für die Welt und vor allem für die Schule. Umso überraschter bin ich, als ich seine Antwort höre.

»Vergiss es! Lieber kaufe ich dir eine Kaffeeplantage, als dass ich zusätzlich noch deine Pausenaufsicht übernehme. Nichts für ungut.«

Mist, an meinem Opferblick muss ich wohl noch feilen, denke ich mir und schleppe mich erschöpft durch die Gänge in Richtung Schulhof.

Plötzlich schießt etwas derartig schnell an mir vorbei, dass die nachfolgende Windböe meine Haare hochflattern lässt. Erst einige Sekunden später registriere ich, dass Sandy aus der Fünften der Grund dafür ist. Mit einem kurzen Pfiff, den ich mir für derartige Gelegenheiten im autodidaktischem Studium beigebracht habe, gebe ich ihr zu verstehen, dass sie anhalten soll.

»Sandy, du weißt doch, dass das Rennen auf dem Flur verboten ist, oder?!«

Betroffen schaut mich meine Schülerin an und nickt.

»Dann ist ja gut«, erwidere ich und gehe weiter, um keine drei Sekunden darauf erneut Zeugin von Sandys elegantem Sprintstil zu werden.

Fassungslos blicke ich ihr hinterher, und das Einzige, was mir dazu noch einfällt, ist »Nicht rennen!« zu brüllen.

Auf dem Schulhof angekommen, stürzen gleich mehrere Fünftklässlerinnen auf mich zu, um mir Löcher über mein Privatleben in den Bauch zu fragen.

»Frau Freiiiii, haben Sie einen Freund?«

»Wie heißt Ihr Freund?«

»Wie alt ist Ihr Freund?«

»Sind Sie verheiratet?«

»Machen Sie es miteinander?«, und so weiter und so fort.

Ich versuche meine Intimsphäre auch intim bleiben zu lassen, in dem ich meiner Aufsichtspflicht nachkomme und ein paar der älteren Jungs darauf hinweise, dass die Springseile nicht zum Schlagen ihrer jüngeren Mitschüler gedacht sind. Darüberhinaus erkläre ich ihnen geduldig, dass auch die neu angeschafften Softbälle nicht zweckentfremdet werden sollen.

»Hassan, lass die beiden Bälle aus deiner Hose. Nein, die sind auch nicht dazu gedacht, dir Frauenbrüste zu bescheren. Nimm dir einen Schläger, oder leg sie zurück in die Spielekiste!«

In Gedanken drehe ich die Uhr schon ein paar Stunden nach vorne und stelle mir vor, wie ich entspannt in meinem Bett liege. Meine Kopfschmerzen sind mittlerweile so stark, dass ich das Gefühl habe, Hannibal Lecter persönlich würde mir die Kopfhaut abziehen. Zudem scheinen mir meine Augen den Dienst zu verweigern, denn mir ist, als würde ich den Schulhof nur noch schemenhaft, wie durch einen Nebelschleier, sehen. Als meine Geruchsnerven im nächsten Moment einen mir bekannten Duft wahrnehmen, wird mir allerdings schlagartig klar, dass das überhaupt kein Nebel ist, der da um die Ecke weht, sondern Zigarettenrauch. Auf leisen Sohlen schleiche ich mich an die vermeintliche Ursache der Rauchentwicklung heran, lege die böseste meiner Mimikvariationen auf und stürze ganz Pädagogin um die Ecke.

»Was macht ihr hier?!«, kläffe ich die Schuldigen an.

»Na was schon, die Lunge bräunen, sehen Sie doch!«, schnauzt Johanna wenig eingeschüchtert zurück.

»Eben nicht, ihr vernebelt mir die Sicht! Macht mal die Glimmstängel aus, sodass ich euch wieder sehen kann. Außerdem wisst ihr doch, dass Rauchen ungesund und vor allem verboten ist.«

»Boah, therapieren Sie mich nicht auch noch mit dem Scheiß! Das tun meine Alten schon genug«, entgegnet Johanna genervt.

Da mir in diesem Moment wieder einmal deutlich bewusst wird, dass eine vernünftige Belehrung bei meiner Oberzicke Verschwendung von Wort und Zeit ist, wechsele ich die Taktik.

»Lungenkrebs wird als Krankheit auch überbewertet, hätte mich wahrscheinlich als Jugendliche genauso wenig abgeschreckt.«

»Ächt jetzt, Sie haben auch geraucht, als Sie noch jung waren?«, fragt Kimberly erstaunt.

Die Bemerkung trifft mich direkt in mein altes Herz, denn sooo lange ist meine Jugend nun auch nicht her.

»So sehen Sie aber nicht aus«, stellt Johanna fachmännisch klar.

»Korrekt, und weißt du auch warum?! Weil ich früh genug damit aufgehört habe. Sonst würde ich heute zwanzig Jahre älter aussehen.«

»Hä? Wiesooo?«, fragt Kimberly, deren Lichtlein immer etwas länger braucht, um aufzugehen.

»O ey, Kimi, du Dumpfbacke. Frau Frei will, dass wir glauben, rauchen macht alt«, klärt ihre Freundin sie freundschaftlich auf.

»Was ihr glaubt, bleibt euch überlassen, aber fragt doch einfach mal meine ehemalige Schulkameradin, eure jetzige Schulsekretärin, wie viel sie am Tag so raucht.«

»Ächt jetzt, Frau Kraushaar ist so alt als wie Sie?«, will Kimberly sichtlich geschockt wissen, während Johanna mich aus weit geöffneten Augen anstiert.

»Wir waren zusammen auf der Schule«, antworte ich wahrheitsgetreu, ohne dabei die Tatsache zu erwähnen, dass Frau Kraushaar ihren Realschulabschluss zwanzig Jahre früher gemacht hat.

»Boah ey, hätt ich nicht gedacht. Sie sehen vieeeel jünger aus!«, meint Kimi, und ich fühle mich schon gleich vieeeel besser, auch wenn der Vergleich etwas hinkt. Aber who cares, Hauptsache jünger und meine Taktik geht auf. Das tut sie tatsächlich, denn Johanna macht ihre Kippe aus und gibt ihrer Busenfreundin mehr als deutlich zu verstehen, ihr zu folgen.

»Los Kimi, lass Haare wehen!«

Als ich meinen Grazien hinterherblicke, freue ich mich doch sehr, dass sich die eine oder andere noch mit sachdienlichen Argumenten auf den richtigen Weg bringen lässt. Zufrieden mit mir und meinen pädagogischen Fähigkeiten, schlendere ich daraufhin gut gelaunt über den Schulhof bis …

»Frau Freiiiii, hastu schon Deutscharbeit gecheckt?«, nervt mich Hassan, den ich nach der Pause auch in Deutsch unterrichten darf – und angesichts seiner Wortwahl offensichtlich auch muss. Da ich diese Frage schon gefühlte fünfzigmal in den letzten drei Tagen beantworten durfte, ist meine gute Stimmung dahin, und ich reagiere etwas ungehalten.

»Lass Haare wehen!«, bringe ich genervt heraus und lasse meinen verdutzten Schüler stehen, weil an der nächsten besser gesagt letzten Ecke eine bereits bekannte Baustelle auf mich wartet. Wutentbrannt marschiere ich in dieselbe Richtung, aus der mir keine fünf Minuten zuvor schon einmal Rauchschwaden entgegengeschlagen sind. In Erwartung der gleichen Missetäterinnen brülle ich ihnen bereits zehn Meter vor Erreichen des Tatorts meine Meinung entgegen.

»Boah ey, geht’s noch? Ihr könnt euch doch nicht schon wieder diesen Mist reinziehen! Ich habe euch doch gerade erst erklärt, dass …«, verstumme ich urplötzlich, als ich durch die Rauchwolke in das überraschte Gesicht meiner Kollegin blicke.

»Du solltest deine Ausdrucksweise überdenken«, meint die Kühn nur und nimmt seelenruhig einen tiefen Zug an ihrer Zigarette.

»Entschuldige, ich dachte, dass Johanna und Kimberly schon wieder hier rauchen würden, obwohl ich es ihnen eben erst verboten habe«, erkläre ich und bin erleichtert, dass dem nicht so ist.

»Nö, die habe ich gerade verscheucht. Wäre ja noch schöner, wenn die kleinen Quälgeister mir noch meinen Raucherplatz wegnehmen. Reicht, dass die großen Spielverderber das Rauchen im Lehrerzimmer verboten haben«, entgegnet die Kollegin und nimmt mir das letzte Fünkchen Hoffnung, meinem pädagogischen Auftrag gerecht geworden zu sein.

Gott sei Dank ertönt in diesem Moment die erlösende Klingel, und sämtliche Schüler stürmen wie eine wildgewordene Büffelherde ins Schulgebäude.

Unbeteiligte Beobachter könnten dabei wohl tatsächlich denken, dass sie sich auf den Unterricht freuen. Nun, dem ist natürlich nicht so, denn als ich den Klassensaal der 8a betrete, schlägt mir alles entgegen, nur kein Wissensdurst.

»Boah, schon mal was von Wasser und Duschgel gehört?«, entfährt es mir bei diesem deutlichen Angriff auf meine Geruchsnerven.

Zum Selbstschutz reiße ich umgehend sämtliche Fenster auf.

»Ey Frau Frei, Sie rieschen pures Test-ost-hormon!«, erklärt mir Hassan, der mit seinem Polyestertrainingsanzug besonders viele männliche Botenstoffe aussendet.

»Bist du bescheuert, Hassan, das heißt Testos-tron!«, blökt Johanna ihren Banknachbarn an. »Außerdem stinkt’s hier wie im Puff. Hab ich dir eben schon gesteckt. Da hilft auch ein Kilo Deo nicht!«

»Hastu Arbeit gecheckt, Frau Frei?«, will Hassan erneut wissen.

Würde er nur seinen Hausaufgaben so hartnäckig nachgehen, denke ich und seufze.

»Wir sollen die Frei das nicht fragen, weil die dann voll abgenervt ist«, bemerkt Jakob zurecht.

»Jahaaa, ich habe eure Deutscharbeit fertig korrigiert.«

Deshalb kann ich noch weniger verstehen, warum sie begierig darauf sind, diese zurückzubekommen. Der Durchschnitt ist, wie so häufig, mehr als bescheiden.

»Is sie gut ausgefallen?«, kommt auch prompt die Frage danach.

»Na ja, gut ist relativ. Wohl eher gerade ausreichend.«

»Ey Frau Frei, ausreichend is doch nich übelst«, wirft Hassan ein.

»Es ist übelst, wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass wir seit fünf Wochen die Inhaltsangabe üben. Eigentlich wollte ich schon längst beim nächsten Thema sein«, gebe ich meinen Schülern zu bedenken.

»Das dürfen Sie nicht so eng sehen, Frau Frei. Alles braucht seine Zeit«, entgegnet Jakob seelenruhig.

Da muss ich ihm zwar insgeheim Recht geben, gleichzeitig bin ich mir aber nicht so sicher, ob bei einigen die Zeit des Verstehens überhaupt noch kommen wird beziehungsweise nicht schon lange abgelaufen ist.

»So, ich schreibe euch jetzt den Notenspiegel an, den ihr euch bitte ins Klassenarbeitsheft abschreibt. Danach fertigt ihr die Korrektur eurer Arbeit ebenfalls ins Klassenarbeitsheft an«, erkläre ich für alle.

»Sollen wir Berichtigung auch in Klassenarbeitsheft machen?«, ruft Hassan keine Sekunde später in die Klasse.

»Hassaaan, nicht in die Klasse rufen. Du musst dich melden!«, rüge ich ihn.

Blitzschnell hebt Hassan seinen Arm und ruft im gleichen Moment: »Sollen wir Berichtigung auch in Klassenarbeitsheft machen?«

»Hassaaaan, du musst dich melden …«, ermahne ich ihn.

»Hab isch doch!«

»… und warten bis ich dich aufrufe!«, seufze ich kopfschüttelnd.

»Was is jetzt mit Berichtigung?«, ruft Hassan zum dritten Mal in die Klasse.

»Hassaaaaan, das habe ich doch vor einer Minute bereits erklärt. Die Korrektur kommt in dein Klassenarbeitsheft«, erkläre ich geduldig noch einmal.

»Also kommt die in Heft, das sie mich jetzt zurückgeben. Wo Arbeit drinsteht?«

»Genau, Hassan. Du hast es erfasst«, seufze ich.

Nachdem auch das geklärt ist, schreibe ich den Notenspiegel an die Tafel und teile die Arbeit aus. Und gerade als ich fertig bin, beginnt die erste Schülerin zu weinen. Es folgen noch zwei weitere.

»Hei, macht euch mal locker, eine schlechte Note ist doch kein Weltuntergang. Wenn ihr für die nächste Arbeit fleißig übt und eine gute Note schreibt, könnt ihr euch wieder verbessern. Und eure Mitarbeit zählt ja auch mit«, versuche ich die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen.

»Sie checken das nich, Frau Frei. Wenn ich mit ’ner Fünf heimkomme, rasten meine Alten aus. Dann krieg ich Fernseh- und Computerverbot! Die wollen, dass ich Ärztin werde«, schluchzt Johanna.

Ärztin? Ich bin mir nicht sicher, woher ihre Eltern das Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Tochter nehmen. Da muss ich wohl irgendwas übersehen haben. Bisher jedenfalls hat Johanna ihre Talente vor mir geheim gehalten. Gut, normalerweise schreibt sie keine Fünf, ihre Deutschnoten schwanken zwischen einer Vier und einer schwachen Vier. Ich komme ins Grübeln. Manche Menschen entwickeln ihren Ehrgeiz erst im Laufe der Zeit. Trotzdem überlege ich, ob der Berufswunsch der Erziehungsberechtigten nicht doch fernab von Johannas Möglichkeiten liegt. Ein bisschen neidisch bin ich aber auch. Meine Eltern hatten mir das Gymnasium erst gar nicht zugetraut und mich sicherheitshalber in die Realschule gesteckt. Was wäre wohl aus mir geworden, wenn sie direkt an mich geglaubt hätten – Kernphysikerin, Nobelpreisträgerin oder gar Hollywoodschauspielerin?

»Dann nutzt du die Zeit, die du sonst vor dem Bildschirm verbringst, zum Üben. So schaffst du beim nächsten Mal auch eine bessere Note«, versuche ich sie zu ermuntern.

Johanna verzieht ihr Gesicht. Mein gut gemeinter Vorschlag scheint bei ihr nicht besonders gut anzukommen.

»Du hast doch What’s-uuuup mit dem Smartphone«, mischt sich Jakob ein, »nur meine Omma benutzt heut noch ’nen Computer.«

O Gott, bin ich alt, denke ich.

»Ey korrekt, du bist ja gar nicht so hirntot, wie du aussiehst. Ärztin ist eh nicht meins, werde sowieso Superstar«, stellt Johanna klar, und ihre Miene hellt sich wieder auf.

Ich bin erleichtert, dass meine Schülerin mit beiden Beinen auf dem Boden steht und ihre berufliche Zukunft so realistisch einschätzt.

Während nun alle meine Schüler ihre Arbeiten korrigieren oder es zumindest versuchen – meist sind die Korrekturen noch fehlerhafter als die Arbeit selbst –, versuche ich mich kurz zu entspannen. Mein Kopfweh ist etwas besser geworden, seit ich zwei Schmerztabletten eingeworfen habe.

In Gedanken gehe ich diesen verkorksten Morgen noch einmal durch und stelle fest, dass es im Grunde ein ganz normaler Arbeitstag ist. Der tägliche Schulwahnsinn eben. Und da wird mir schlagartig bewusst, dass ich das noch gute dreißig Jahre mitmachen muss. Wie ich das schaffen soll, ist mir allerdings überhaupt nicht klar. Ich fühle mich jetzt schon so erschöpft und ausgelaugt, als würde bereits meine Pensionierung vor der Tür stehen. Langsam, aber sicher keimt in mir ein leichtes Panikgefühl auf, denn ich sehe mich vor meinem inneren Auge bereits als Bewohnerin einer Nervenklinik Plötzlich klopft es tatsächlich an der Tür, und ich hoffe schon, dass dreißig Jahre wie im Flug vergangen sind, aber es ist unglücklicherweise nicht meine Pensionierung – es sei denn diese hat Ähnlichkeit mit meinem Musterschüler aus der Fünften.

»Entschuldigen Sie bitte die Störung, Frau Frei, aber ich muss Sie darüber in Kenntnis setzen, dass Sie vergessen haben, das Thema unserer letzten Stunde ins Klassenbuch einzutragen«, weist mich der pflichtbewusste Leon auf meine unterlassene Pflicht hin.

»Ey JJ, is der Erdnuckel da nich kleiner Bruder von dich?«, plärrt Hassan seine freundlich formulierte Frage quer durch den Raum, was ihm von seiner Mitschülerin nur mit einem erhobenen Mittelfinger beantwortet wird.

»Für Familie kann man nichts, Freunde kann man sich aussuchen«, erwidert Leon mit einer Lässigkeit und Schlagfertigkeit, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Es überrascht mich immer wieder wie verschieden doch Geschwister sein können und wie unterschiedlich die entsprechende Verteilung von Talenten ausfällt. Ob ich Johanna nicht Nachhilfe bei ihrem drei Jahre jüngeren Bruder empfehlen sollte? Besser nicht, schließlich will ich kein Familienmassaker auslösen. Als ich in die ratlosen Gesichter meiner Schüler blicke, die immer noch überlegen, was Leons Bemerkung zu bedeuten hat, muss ich mir ein Lachen verkneifen.

»Ey Jojo, ich glaub der Assizwerg hat dich beleidigt?!«, mischt sich Kimberly ein, der ein Licht oder zumindest Lichtlein aufgegangen zu sein scheint.

»Hastu meinen Bruder grad Assizwerg genannt, Kimi? Lassma schön bleiben oder es setzt was«, zischt Johanna ihrer Freundin zu.

Blut scheint doch dicker als Wasser zu sein …

»Ey Bruder, du Pissnelke, hastu misch grad beleidigt?«

… aber auch nur bedingt, und bevor ich Zeuge einer familieninternen Fehde werde, greife ich lieber sofort ein.

»Leon, leg mir das Klassenbuch doch einfach aufs Pult, und ich trage die fehlenden Angaben in der nächsten Pause nach.«

»Das geht nicht, Frau Frei! Frau Kühn hat gemeint, Sie sollen das direkt machen!«, widerspricht mir die kleine Pissnelke, ähm, der stets bemühte Fünftklässler doch tatsächlich. Ungefragt greift in diesem Moment seine große Schwester ein, was mir aber jetzt und hier mehr als gelegen kommt.

»Verpiss dich Assizwerg, aber zackig!«

»Das sag ich Mama und Papa, Johanna! Die werden dir schon die Leviten lesen.«

»Nenn mich nicht so, ich heiße JJ. Außerdem sind mir diese Leviten scheißegal, aber ich les dir gleich dein Testament vor, wenn du nicht die Kurve kratzt«, droht Johanna mit zusammengekniffenen Smoky Eyes, was Leon tatsächlich dazu veranlasst, den Rückzug anzutreten.

Geschwisterliebe, wie allerliebst! Wenn ich da an vergangene Auseinandersetzungen mit meinem Bruder zurückdenke – nicht, dass es bei unserem harmonischen Miteinander welche gegeben hätte –, stelle ich fest, dass wir ein Herz und eine Seele waren. Jedenfalls sehe ich das rückblickend so, denn es hatte durchaus Vorteile, einen älteren Bruder zu haben. Ich konnte mir Kleidungsstücke von ihm leihen, wenn er nicht da war, seine gut aussehenden älteren Freunde stalken …

»Sie sehen heut irgendwie witzig aus, Frau Frei!«, unterbricht Kimberly meine verklärten Erinnerungen.

Irritiert ziehe ich meine Augenbrauen hoch, denn ich bin mir nicht sicher, ob das ein Kompliment sein soll. Noch bevor ich nachfragen kann, wie das »witzig« gemeint war, mischen sich bereits ihre Mitschüler ein.

»Ja, voll die krasse Mähne«, meint Hassan.

»Ganz schön pornös, Frau Frei«, ergänzt nun auch Johanna, während Jakob im besten Englisch »Wild thing, dededededa, you make my heart …«, in die Klasse trällert.

Was auch immer heute Morgen auf meinem Kopf wuchert, nach diesen Kommentaren muss ich wissen, wie es aussieht, denn ein »pornös« aus Johannas Mund, die bei Kleidung weniger für mehr und bei Kosmetik und Haarvolumen mehr für mehr hält, verheißt nichts Gutes. Panisch machen sich meine Augen im Klassenraum auf die Suche nach einem Spiegel. Über dem Waschbecken neben der Tafel, wo dieser normalerweise hängen müsste, herrscht allerdings bis auf den Putz, der von der Wand abblättert, gähnende Leere. Verdammt!

»Hmm, irgendwie erinnern Sie mich an etwas, Frau Frei …«, meint Kimberly.

»An jemanden, heißt es korrekt«, verbessere ich, während ich weiterhin fieberhaft nach einer spiegelnden Fläche Ausschau halte.

»Ha, ich hab’s. Sie sehen aus, also, ich mein … Sie gleichen der Loreley bis auf’s Haar!«

»Also gleicht sie doch etwas und nicht jemandem«, insistiert Johanna, was ich in diesem Moment aber einfach unkommentiert stehen lasse, denn bei solch einem schönen Kompliment, das mir Kimberly gerade gemacht hat, ist mir die Grammatik schnuppe. Ich bin auch überrascht, dass meine Schülerin diese sagenhafte Nixe, die manch holden Rheinschiffer auf dem Gewissen hat, noch aus meinem Unterricht kennt. Und es lässt sich auch nicht bestreiten, dass sie mit ihrer wilden, wallenden Mähne einfach bildschön gewesen sein muss. Wie zur Bestätigung fasse ich in mein güldenes Haar und entgegne fröhlich: »Danke, Kimberly. Da hast du aber gut aufgepasst, als wir die Ballade durchgenommen haben.«

»Wieso Ballade? Hat das was mit Sport zu tun? Ich meine, Sie sehen genauso aus wie meine Haflingerstute Loreley. Bei der steht die Mähne momentan auch so ab als wie bei Ihnen.«

»Das Pony ist doch irgendwas und nicht irgendjemand, oder?«, hakt Johanna noch einmal nach, während mir nur die Kinnlade herunterklappt bei Kimberlys Ehrlichkeit und Johannas Gespür für Grammatik. Noch bevor ich etwas erwidern kann, läutet die Klingel das Ende der Stunde ein. Ich gebe der Klasse den Rest der Berichtigung als Hausaufgabe auf und stürme sofort auf die Lehrertoilette.

Tatsächlich muss ich mir beim Blick in den Spiegel eingestehen, dass meine Schülerin mit ihrem tierischen Vergleich nicht ganz Unrecht hat. Meine Haare sind dank der versäumten morgendlichen Dusche am Ansatz fettig, bringen es aber durchaus fertig, sich in den Längen und Spitzen immer weiter von meinem Gesicht zu entfernen. Ich bin mehr als schnittreif. Allerdings habe ich überhaupt keine Lust, zu einem Friseur zu gehen. Nur mit Widerwillen denke ich zurück an meinen letzten Besuch bei einem Friseurdiscounter, der ein wahres Fiasko gewesen ist …

In freudiger Erwartung auf die bevorstehende Typveränderung betrete ich den Friseursalon »NATÜRLICH blond« – nichtsahnend wie ich ihn wieder verlassen werde –, den mir eine Kollegin zuvor wärmstens empfohlen hat. Bis zum heutigen Tag sprechen wir nicht mehr miteinander!

Anders als bei den Salons, in denen ich bisher gewesen bin, braucht man hier keinen Termin. Hier geht es zu wie beim Amt; man zieht eine Nummer und wartet, bis man aufgerufen wird. Also warte ich mit meiner gezogenen Nummer darauf, von einem Fachmann oder einer Fachfrau beraten und blondiert zu werden.

Als ich auf die Vierundvierzig auf dem kleinen Zettel in meiner Hand schaue und sie mit der rot leuchtenden Einundzwanzig auf dem Display der elektronischen Tafel über der Rezeption vergleiche, bin ich mir allerdings nicht sicher, ob meine Geduld für die angegebene Wartezeit ausreicht. Irritiert sehe ich mich im leeren Wartebereich des Friseurladens um, kann mir aber beim besten Willen nicht erklären, wo die restlichen dreiundzwanzig Kunden abgeblieben sind.

»Hi, ich bin Cindy! Was geht?«, reißt mich die junge Frau, die mit weit geöffnetem Mund kaugummikauend auf mich zukommt, aus meinen Überlegungen. Aufgrund ihres Alters und ihrer ungezwungenen Begrüßung gehe ich davon aus, dass diese Friseurin eine meiner ehemaligen Schülerinnen gewesen sein könnte. Krampfhaft überlege ich, in welcher Klasse ich sie unterrichtet habe, doch meine grauen Zellen können sich weder an ihr Gesicht noch an ihren vollen Namen erinnern.

»Entschuldigen Sie bitte, wie war noch Ihr Name?«, frage ich nach.

»Cindy! Kannst du sagen, mach ich ja auch. Was willst du?«

»Sind Sie etwa …, ähm, bist du etwa …«, stammele ich und brauche einen Moment, bevor mir klar wird, welchem Irrtum ich aufgesessen bin. Ich bin sichtlich irritiert, weil meine Friseurin eindeutig Verhaltensmerkmale meiner pubertierenden Schüler aufweist – von denen ich mir nicht unbedingt die Haare färben lassen würde –, vor allem dann nicht, wenn deren eigener Haarschopf so natürlich blondiert ist wie der von Cindy.

»Ähm …, also, ich hätte gerne blonde Strähnchen. Wenn’s geht, so natürlich wie möglich«, trage ich schnell mein Anliegen vor.

Bestimmend zeigt Cindy auf einen Stuhl, dreht sich um und verschwindet wortlos. Ich setze mich hin und zerbreche mir meinen Kopf darüber, ob sie eventuell meine Gedanken gelesen hat, als sie auch schon zurückkommt, umgeben von einer wohlduftenden Nikotinwolke, die sich erst nach und nach lichtet. Nachdem sich die Sicht geklärt hat, erkenne ich zu meiner Erleichterung, dass sie ein großes Buch mit verschiedenfarbigen Haarsträhnen in der Hand hält. Ohne Worte, dafür aber umso resoluter, zeigt Cindy mit ihrem Zeigefinger auf die Farbpalette mit den Blondtönen. Und gerade als ich mir diese genauer ansehen will, deutet sie auf eine gräulich wirkende Strähne und klappt mir das Buch vor der Nase zu.

»Passt zu deinem Straßenköterblond!«, entscheidet sie doch sehr spontan.

Trotz ihrer persönlichen Anrede und der metaphorischen Beschreibung meiner Haarfarbe bin ich mir allerdings ganz und gar nicht sicher, was ihre blitzartig und selbstsicher getroffene Farbwahl betrifft.

»Könnte ich das Blond noch einmal sehen?«

»Wenn’s sein muss!«, entgegnet die Friseurin, und ich meine eine leichte Gereiztheit bei der reizenden Cindy zu verspüren.

Ihr eindeutig genervter Gesichtsausdruck bestätigt meine Vermutung, was mich als konfliktscheuen Menschen ein wenig einschüchtert; will ich doch niemanden vor den Kopf stoßen und schon gar nicht diese professionelle Fachfrau, die mir gleich an den Hals, ähm, ans Haar gehen wird. Nur widerwillig öffnet die Friseurin das Buch mit den Strähnen, sodass ich den mir ans Haar gelegten Ton noch einmal genauer begutachten darf. Daraufhin fasse ich all meinen Mut zusammen und äußere mit eingezogenem Kopf schließlich meine Bedenken.

»Meinen Sie, äh, meinst du nicht, dass das irgendwie ein bisschen grau aussieht?«, frage ich vorsichtig.

Sofort zieht die liebe Cindy ihre Stirn kraus und stemmt beide Hände in ihre etwas breiteren Hüften, die in ihrer niedrig gehaltenen Hüftjeans äußerst gut zur Geltung kommen.

»Das ist nicht grau, das ist Arsch!«, erwidert sie barsch.

»Asch!«, entfährt es der Deutschlehrerin unwillkürlich.

»Ja, Arsch, sag ich doch. Glaub mir, das wird geil aussehen! Hab ich Erfahrung mit!«, gibt sie mir mehr als deutlich zu verstehen.

Da Cindy hier die Fachfrau ist und ich nicht noch einmal die Kraft besitze, ihre Beratung infrage zu stellen, stimme ich unterwürfig zu. Was bilde ich mir auch ein, schließlich bin ich hier nur die Kundin! Voller Elan geht die forsche Friseurin danach an die Arbeit, während sie sich über meinen Kopf hinweg, sehr dezent, mit einer ihrer ebenfalls erfahrenen Kolleginnen über deren durchaus interessantes Intimleben unterhält.

»Ey Jacky, dem sein Riesenteil war voll pervers, mindestens so fünfundvierzig Zentimeter.«

»Ächt jetzt? Du verarschst mich doch?! Das ist ja fast ein Meter groß.«

»Wenn ich’s dir doch sage, aber der macht ja auch extrem Bodybuilding. So für den ganzen Körper.«

»Aso, ja dann is klar.«

Klar ist mir in diesem Augenblick nur, dass ich mich nach diesem kurzen mathematischen Exkurs zu Längen und Größen am liebsten aus dem Staub machen würde. Ich kann nur hoffen, dass die beiden nicht auch noch bei Prozentrechnung in Mathe geschlafen haben, die Cindy bei der Zusammensetzung der bevorstehenden Blondierung ganz dringend beherrschen sollte.

»Ey Jacky, du musst das Ganze mit zwölf Prozent anmachen«, bestätigt meine Friseurin umgehend meine schlimmsten Befürchtungen, was mir schon vor dem Auftrag Schweißperlen auf die Stirn treibt. Aus vergangenen Friseurbesuchen weiß ich, dass heutzutage nur noch mit vier oder sechs Prozent blondiert wird, aber auf keinen Fall stärker.

»Ähm, meinst du nicht, dass zwölf Prozent zu viel ist?«, wage ich daher meiner Friseurin zu Bedenken zu geben.

»Nö, find ich nicht. Dann haut’s voll rein, oder Jacky?«, stellt Cindy klar.

»Klar, dann geht die Muddi ab.«

Ich glaube zwar eher, dass mir damit die Kopfhaut abgeht, aber ich will hier auch nicht die streberhafte Lehrerin raushängen lassen, und so ergebe ich mich meinem Schicksal.

»Susiiii, mach mir mal Blondierung an, mit vier Prozent!«, ruft Cindy kurz darauf einer weiteren Kollegin zu, und ich bin zuerst etwas verwirrt, wollte sie doch eben noch zwölf Prozent haben. Als Jacky wenig später mit einem alkoholischen Mixgetränk an mir vorbeigeht und Susi ein »Wird heute hochprozentig bei unserer Tussiparty!« zuruft, wird mir der Irrtum klar, und ich bin erleichtert.

In der Zeit, in der Strähne um Strähne mit viel Liebe und Präzision mit der vierprozentigen Blondierung eingeschmiert wird, darf ich dann anerkennend und zugleich überrascht erfahren, dass Frau auch schon mit achtzehn Jahren das komplette Kamasutra-Programm beherrschen kann. Eine halbe Stunde später, in der ich dem informativen Gespräch der Friseurinnen unglücklicherweise wegen der lauten Wärmeapparatur nicht mehr folgen konnte, wird die mittlerweile schon bröckelige Masse wieder von meinem Kopf abgeschrubbt. Nach dem liebevollen Waschgang rubbelt Cindy mir genauso zärtlich die Haare handtuchtrocken, zückt einen riesigen Föhn und frisiert mir mehr als leidenschaftlich die Haare.

»Das muss bestimmt so heiß sein«, denke ich mir jedes Mal, wenn die Friseurin den Föhn direkt auf meine Kopfhaut hält, und auch das extreme Ziepen am Haaransatz bei jedem Durchkämmen hat garantiert seine Berechtigung. Was jedoch danach geschieht, entzieht sich allerdings vollends meinem gesunden Menschenverstand. Während ich ungläubig, aber vor allem unzufrieden mein Spiegelbild anstarre, verhält sich meine Friseurin exponentiell gegensätzlich. Sie klatscht arrhythmisch in ihre Hände und begutachtet mit geschwollener Brust ihr Werk.

»Geiiiil, die Strähnen sind voll krass geworden.«

Ich ziehe verwundert die Stirn kraus.

»Also, ich weiß nicht so recht. Ich finde, die sehen gräulich aus.«

Da erstirbt Cindys Lächeln, und sie stemmt abermals beide Hände in die Hüften. »Susi, Jacky, kommt mal her!«, schreit sie durch den ganzen Raum.

Im nächsten Moment finde ich mich umringt von drei kaugummikauenden Friseurinnen, die sich nicht nur gegenseitig in der Anzahl ihrer Tattoos und Piercings übertreffen, sondern vor allem in ihren wohl formulierten Lobeshymnen.

»Krass Cindy! Voll geil, die Strähnchen!«, meint Susi.

»Find ich auch, megapervers!«, stimmt auch Jackie zu.

»Siehst du, hab ich dir doch gesagt«, wirft mir Cindy trotzig vor.

Das ist der Moment, in dem ich ernsthaft anfange, an meiner Sehkraft zu zweifeln. Spielen wir hier etwa Ich sehe was, was du nicht siehst?

Auch jetzt, zu Hause, vor dem Badezimmerspiegel, kann ich nicht erkennen, was ihre Begeisterung bezüglich meiner Strähnen ausgelöst hat. Da öffnet sich die Tür hinter mir, und mein Freund Julian betritt das Bad. Als er mich bemerkt, hält er schlagartig inne, reibt sich mehrmals seine Augen und fängt an, herzhaft zu lachen.

»Ach du Sch…! Wie siehst du denn aus? Hab ich irgendwas verpasst? Gehen wir heute zu einer Kostümparty, oder warum hast du so graue Haare?«

Ich drehe mich blitzartig zu ihm um und beginne hemmungslos zu weinen. Er bereut sogleich seine einfühlsame Erstreaktion und nimmt mich liebevoll in seine starken Arme. Dabei bräuchte er das gar nicht, denn meine Tränen sind Tränen der Erleichterung. Ich bin mehr als froh, dass er auch sieht, was ich die ganze Zeit schon gesehen habe und die Friseurinnen so gar nicht. Also genieße ich die liebevolle Umarmung noch eine ganze Weile und entgegne dann unglaublich erleichtert: »Danke, danke, danke, dass du diese gräulichen Strähnen auch siehst. Ich dachte schon, dass ich jetzt farbenblind geworden wäre.«

Trotz der Erleichterung, dass meine Farbwahrnehmung noch intakt gewesen war, habe ich mich damals mit den grauenhaften Strähnen mehr als unwohl gefühlt. Nachdem ich mir ganze zwei Wochen lang den Spott von Schülern wie Kollegen und Familienangehörigen anhören durfte, habe ich meine Haare schließlich mit einer Packung aus dem Drogeriemarkt selbst neu eingefärbt und beschlossen, so schnell keinen Friseursalon mehr zu betreten.

2Nur eine kann Germanys Next Topmodel werden

Nachdem meine lieben Achter mich nun indirekt darauf hingewiesen haben, dass ich definitiv schnittreif bin, sehe ich mich dazu gezwungen, das Ganze erneut selbst in die Hand zu nehmen. Also packe ich meine Schultasche – meine letzte Stunde hat in diesem Fall Gott sei Dank gerade geschlagen – und begebe mich direkt auf den Nachhauseweg. Dort angekommen, mache ich mich zuerst einmal auf die Suche nach den entsprechenden Arbeitsmaterialien für mein haariges Vorhaben. Die Ausbeute ist allerdings mehr als bescheiden, denn meine Bastelschere habe ich zuletzt in den Händen meines Schülers Aggro-Alex gesehen, danach allerdings nie wieder. Ich hoffe inständig, dass sie nicht irgendwann im Körperteil eines Mitschülers wiedergefunden wird. Das bringt mich auf den Gedanken, dass die scharfen Küchenmesser aus sicherheitstechnischen Gründen für die bevorstehende Aufgabe ebenfalls ausscheiden. Glücklicherweise fällt mein Blick dann aber auf das kleine Nagelscherchen, das mein Freund Julian erst kürzlich angeschafft hat.

»Das ist es, Mut zur Improvisation!«, sage ich selbstbewusst zu meinem Spiegelbild, schlimmer kann’s bei den langen Zotteln sowieso nicht werden. Enthusiastisch schneide ich daraufhin Strähne für Strähne in die richtige Form und stelle mich dabei so geschickt an, dass ich sicher bin, dass nichts mehr schiefgehen kann. Das tut es aber wider Erwarten, obwohl ich wirklich penibel darauf geachtet habe, kerzengerade zu schneiden. Ungünstigerweise habe ich jedoch nicht berücksichtigt, dass die Standard-Nagelschere eine abgerundete Klinge hat, die sich allenfalls für einen extravaganten Stufenschnitt eignet, den ich jetzt auch im Spiegel bewundern darf.

»Vielleicht hätte ich doch etwas gezielter vorgehen sollen«, geht es mir durch den Kopf, als ich meine exklusive Eigenkreation betrachte. Mir wird schlagartig klar, dass ich mehr Stufen in meinen Haaren habe als der Eiffelturm bis zur Spitze. Gar nicht spitze ist auch die unfreiwillig geschaffene Asymmetrie meines Deckhaars, aber vor allem die meines Ponys. Ich sehe aus wie eine Vogelscheuche und wünsche mir den Vergleich mit der Loreley zurück, selbst wenn damit nur Kimberlys Pony gemeint war.

»O je, wie soll ich das nur Julian erklären?«, frage ich mich besorgt.

Das imaginäre Engelchen, das plötzlich auf meiner Schulter erscheint, versucht mich sogleich zu beruhigen.

»Keine Bange, Julian wird das verstehen, er ist dein Freund. Er liebt dich so, wie du bist! Erklär’s ihm einfach.«

ENDE DER LESEPROBE