9,99 €

2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Mehr erfahren.

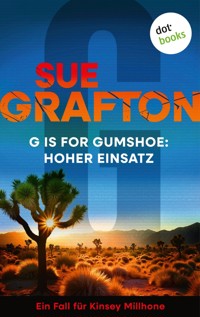

- Herausgeber: dotbooks

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Kinsey Millhone

- Sprache: Deutsch

Der siebte Fall von Amerikas einfallsreichster Privatdetektivin ist ihr bislang brandgefährlichster … »Fürs Protokoll: Ich heiße Kinsey Millhone, bin Privatdetektivin mit einer Lizenz des Staates Kalifornien, dreiunddreißig Jahre alt und einsiebenundsechzig groß. Wenn man mich auffordern würde, mein Aussehen auf einer Skala zwischen eins und zehn zu bewerten, würde ich das ablehnen …« An ihrem 33. Geburtstag überschlagen sich in Kinsey Millhones Leben die Ereignisse: Die Privatdetektivin kann ihr durch einen Bombenanschlag verwüstetes Apartment wieder beziehen; sie erhält den Auftrag, in der Mojave-Wüste nach einer 80-jährigen Frau zu suchen – und sie erfährt, dass sie auf Platz 1 der Abschlussliste eines gesuchten Killers rangiert … Die Ermittlerin fasst den Entschluss, sich nicht einschüchtern zu lassen, und ihrem Fall nachzugehen. Doch als ihr VW in der Wüste von einem anderen Wagen brutal gerammt wird, begreift sie, wie ernst die Lage wirklich ist. Unterstützt von einem Kollegen, mit dem sie mehr als nur professionelles Interesse verbindet, versucht Kinsey das Geheimnis der alten Dame zu ergründen – und gleichzeitig einem Auftragsmörder aus dem Weg zu gehen … »Kinsey Millhone ist ein reizendes Miststück – es ist nicht leicht, sich nicht in sie zu verlieben.« Abendzeitung Der siebte Band einer der erfolgreichsten Krimiserien überhaupt, der unabhängig gelesen werden kann – ein packender Ermittlerkrimi für Fans der Bestsellerserien von Sara Paretsky und Patricia Cornwell. In ihrem achten Fall muss Kinsey Millhone sich einem komplizierten Versicherungsbetrug annehmen – mit tödlichen Folgen … »Ich liebe die Reihe mit dieser sympathischen Privatdetektivin.« – Amazon-Leser »Ich ertappe mich dabei, dass ich immer wieder das Gleiche über die Bücher dieser Reihe schreibe, aber Grafton ist so durchgehend erstklassig, dass es schwer ist, sich neue Superlative auszudenken.«– Amazon-Leserin

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 441

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über dieses Buch:

An ihrem 33. Geburtstag überschlagen sich in Kinsey Millhones Leben die Ereignisse: Die Privatdetektivin kann ihr durch einen Bombenanschlag verwüstetes Apartment wieder beziehen; sie erhält den Auftrag, in der Mojave-Wüste nach einer 80-jährigen Frau zu suchen – und sie erfährt, dass sie auf Platz 1 der Abschlussliste eines gesuchten Killers rangiert … Die Ermittlerin fasst den Entschluss, sich nicht einschüchtern zu lassen, und ihrem Fall nachzugehen. Doch als ihr VW in der Wüste von einem anderen Wagen brutal gerammt wird, begreift sie, wie ernst die Lage wirklich ist. Unterstützt von einem Kollegen, mit dem sie mehr als nur professionelles Interesse verbindet, versucht Kinsey das Geheimnis der alten Dame zu ergründen – und gleichzeitig einem Auftragsmörder aus dem Weg zu gehen …

eBook-Neuausgabe September 2025

Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1990 unter dem Originaltitel »G Is for Gumshoe« bei Henry Holt, New York.

Die deutsche Erstausgabe erschien 1992 unter dem Titel »G wir Galgenfrist« bei Fischer sowie 2001 in einer Neuausgabe unter dem Titel »Hoher Einsatz« bei Goldmann.

Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1990 by Sue Grafton

Copyright © der deutschen Erstausgabe 1992 by Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Svetolk, Constantin Seltea und AdobeStock/Ella

eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (cdr)

ISBN 978-3-69076-037-9

***

dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!

***

Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags

***

Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)

***

Besuchen Sie uns im Internet:

www.dotbooks.de

www.facebook.com/dotbooks

www.instagram.com/dotbooks

blog.dotbooks.de/

Sue Grafton

G is for Gumshoe: Hoher Einsatz

Kriminalroman – Ein Fall für Kinsey Millhone 7

Aus dem Amerikanischen von Edith Walter

dotbooks.

Kapitel 1

Drei Dinge ereigneten sich am oder um den 5. Mai herum, der in Kalifornien nicht nur Cinco de Mayo1, sondern auch mein Geburtstag ist. Abgesehen von der Tatsache, dass ich dreiunddreißig wurde (nachdem ich zwölf endlos lange Monate zweiunddreißig war), geschah Folgendes:

Ich zähle diese Ereignisse nicht unbedingt in der Reihenfolge ihrer Bedeutung auf, sondern so, wie sie am leichtesten zu erklären sind.

Fürs Protokoll: Ich heiße Kinsey Millhone, bin Privatdetektivin mit einer Lizenz des Staates Kalifornien, (jetzt) dreiunddreißig Jahre alt, wiege sehr weibliche hundertacht Pfund und bin 1,67 groß. Ich habe dunkles, dichtes, glattes Haar, das ich gewöhnlich kurz trage, seit einiger Zeit aber wachsen lasse, nur um einmal zu sehen, wie sich das macht. Normalerweise bearbeite ich meinen Schopf ungefähr alle sechs Wochen selbst mit einer Nagelschere, weil ich zu geizig bin, in einem Schönheitssalon achtundzwanzig Dollar zu berappen. Ich habe haselnussbraune Augen, eine Nase, die schon zweimal gebrochen war, aber noch ganz gut funktioniert, glaube ich. Wenn man mich auffordern würde, mein Aussehen auf einer Skala zwischen eins und zehn zu bewerten, würde ich das ablehnen. Ich verwende jedoch selten Make-up, was zur Folge hat, dass ich bei fortgeschrittener Tageszeit immerhin noch genauso aussehe wie am frühen Morgen.

Seit Neujahr wohne ich bei meinem Hauswirt, dem zweiundachtzigjährigen Henry Pitts, der mir vor zwei Jahren eine zum Apartment umgebaute Garage vermietet hatte. Diese unscheinbare, aber sonst zweckmäßige Behausung war in die Luft gepustet worden, und Henry hatte mir vorgeschlagen, ich solle während des Wiederaufbaus in seinem kleinen Hinterzimmer unterkriechen. Es gibt anscheinend ein Naturgesetz, nach dem jeder Hausbau den ursprünglichen Kostenvoranschlag um hundert Prozent überschreitet und fünfmal so lange dauert wie erwartet. Das wäre eine Erklärung dafür, warum nach fünf Monaten intensiver Arbeit die Einweihung mit dem Pomp einer Filmpremiere gefeiert werden sollte. Mir war nicht ganz wohl bei dem Gedanken an die neue Bleibe, weil ich absolut nicht sicher war, was Henry sich für Grundriss und Innendekoration hatte einfallen lassen. Er hatte sehr geheimnisvoll getan und platzte fast vor Selbstzufriedenheit, seit die Stadt seine Entwürfe genehmigt hatte. Ich befürchtete nur, dass man mir meine Bestürzung allzu deutlich anmerken würde, sowie ich den ersten Blick darauf geworfen hatte. Ich bin zwar eine geborene Lügnerin, schaffe es aber nicht besonders gut, mich zu verstellen. Deshalb sagte ich mir immer wieder vor, es ist sein Eigentum, und er kann damit machen, was er will. Sollte ich mich bei zweihundert Dollar Miete im Monat etwa beklagen? Na also.

An diesem Donnerstagmorgen wachte ich um sechs Uhr auf, stieg aus dem Bett und in den Jogginganzug. Ich putzte mir die Zähne, klatschte mir ein bisschen Wasser ins Gesicht, machte ein paar flüchtige Kniebeugen und lief durch Henrys Hintertür hinaus. Mai und Juni sind in Santa Teresa oft neblig – trüb wie ein weißflimmernder Bildschirm nach Programmschluss. Im Winter sind die Strände kahl, massive Gesteinsbrocken kommen zum Vorschein, wenn die Ebbe den Sommersand weggespült hat. Diesmal waren März und April verregnet gewesen, aber der Mai hatte klar und mild begonnen. Mit den Frühjahrsströmungen kam auch der Sand zurück, und die Strände wurden für die Touristen hergerichtet, die um den Memorial Day herum in die Stadt einfallen und erst nach dem Labor-Day-Wochenende wieder verschwinden würden.

Diese Morgendämmerung war spektakulär, Schönwetterwolken sprenkelten den Himmel mit dunkelgrauen Wattebäuschchen, deren Unterseite die Sonne intensiv rosa gefärbt hatte. Es war Ebbe, und der Strand schien sich wie ein silbernes Spiegelbild des Himmels bis zum fernen Horizont zu dehnen. Santa Teresa war üppig und grün, und die Luft fühlte sich weich an, gesättigt mit dem Duft von Eukalyptusblättern und frisch gemähtem Gras. Ich lief drei Meilen und kam eine halbe Stunde später zurück, gerade rechtzeitig, um Henry »Zum Geburtstag viel Glü-ü-ück« schmettern zu hören, während er ein Blech mit frischen Zimtbrötchen aus dem Backofen zog. Ich bin eigentlich nicht besonders scharf drauf, mir ein Ständchen bringen zu lassen, aber er sang so falsch, dass ich nur belustigt und gerührt sein konnte. Ich duschte, zog Jeans, T-Shirt und Tennisschuhe an, und dann überreichte Henry mir eine in Geschenkpapier eingepackte Schmuckschachtel, die den nagelneuen Messingschlüssel zu meinem Apartment enthielt. Er benahm sich wie ein Kind, ein scheues, faltiges Lächeln im schmalen gebräunten Gesicht, und die blauen Augen funkelten vor kaum bezähmbarer Erregung. In feierlicher Zwei-Mann-Prozession zogen wir von seiner Haustür über den gepflasterten Patio zu meiner Wohnungstür.

Von außen kannte ich meine Behausung schon – Erdgeschoss und erster Stock waren cremefarben verputzt, mit abgerundeten Ecken, in einem Stil, den man wohl als Art déco bezeichnen könnte. Mehrere verstellbare Fenster waren neu eingesetzt worden, und den Garten ums Haus herum hatte Henry selbst bepflanzt. Um die Wahrheit zu sagen, von außen wirkte das Ganze nicht besonders ansprechend, was mich jedoch überhaupt nicht störte. Ich hatte mich nur immer davor gefürchtet, dass das Apartment zu pompös ausfallen würde.

Wir besichtigten erst ein paar Minuten lang das Grundstück, und Henry schilderte mir in allen Einzelheiten die Kämpfe, die er sich mit den Baubehörden der Stadt geliefert hatte. Mir war klar, dass er den Bericht so ausdehnte, um die Spannung bis aufs Letzte auszureizen, und tatsächlich fühlte ich mich unsicher und wünschte mir nur, ich hätte schon alles hinter mir. Endlich durfte ich den Schlüssel im Schloss herumdrehen, und die Wohnungstür mit dem bullaugenförmigen Fenster schwang auf. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Ich war bemüht gewesen, mir nichts auszumalen, aber jetzt verschlug es mir die Sprache. Das ganze Apartment gab einem das Gefühl, auf einem Schiff zu sein. Die Wände bestanden aus poliertem Teak- und Eichenholz, mit Regalen und kleinen, gemütlichen Nischen auf beiden Seiten. Die Kochnische war rechts, wo sie auch früher gewesen war, sah jetzt aber aus wie eine Kombüse mit winzigem Herd und Kühlschrank. Hinzugekommen waren ein Mikrowellenherd und eine Abfallpresse. Eingepasst in einen Winkel neben der Küche stand eine Kombination aus Waschmaschine und Trockner, und daneben lag ein winziges Badezimmer.

Im Wohnbereich bildete das in einen Fenstererker eingebaute Sofa mit zwei Sesseln aus königsblauem Segeltuch eine gemütliche Sitzgruppe. Henry führte mir kurz vor, wie man das Sofa mit ein paar Handgriffen in ein Gästebett verwandeln konnte. Die seitliche Länge des Wohnraums betrug ungefähr viereinhalb Meter, wie vor der Explosion, doch jetzt gab es oben, wo früher mein Speicher gewesen war, einen Schlafraum, den man über eine winzige Wendeltreppe erreichte. In der alten Behausung hatte ich gewöhnlich, nackt in eine Steppdecke gewickelt, auf der Couch geschlafen. Jetzt bekam ich ein regelrechtes Schlafzimmer.

Ich schlängelte mich die Treppe hinauf und betrachtete staunend das Doppelbett mit den Schubkästen darunter. Über dem Bett hatte man durch die Zimmerdecke und durch das Dach einen Schacht getrieben, der mit einer klaren Plexiglashaube abgedeckt war, durch die gebündeltes Licht auf die blau-weiße Patchwork-Bettdecke fiel. Schräge Fenster blickten an einer Seite auf den Ozean und an der anderen zu den Bergen hinaus. Ein mit Zedernholz verkleideter Schrankraum mit Kleiderstange, Haken für alles Mögliche, Schuhhaltern und vom Boden bis zur Decke reichenden Schubfächern bildete die Rückwand.

Neben dem Schlafraum befand sich ein winziges Badezimmer. Die Wanne war im Boden versenkt, mit eingebauter Dusche. Vor einem Fenster in Wannenhöhe standen üppige Grünpflanzen auf einem hölzernen Fenstersims. Ich konnte inmitten der Baumwipfel baden, mit Blick auf den Ozean, über dem die Wolken sich wie Seifenblasen türmten. Die Handtücher waren königsblau wie der baumwollene Zottelteppich, und sogar die Seife in der weißen Porzellanschale auf dem runden Messingbecken war blau.

Als die Besichtigung beendet war, drehte ich mich um und starrte Henry sprachlos an – eine Reaktion, über die er laut lachen musste, hell begeistert von sich selbst, weil ihm sein Plan so perfekt gelungen war. Den Tränen nahe, legte ich die Stirn an seine Brust, während er mir verlegen den Rücken tätschelte. Einen besseren Freund als ihn kann ich mir nicht wünschen.

Bald darauf ließ er mich allein, und ich schaute in jedes Schränkchen, in jede Schublade, atmete den Geruch des Holzes ein und lauschte auf das geisterhafte Ächzen des Windes in den Dachsparren. Ich brauchte fünfzehn Minuten, um mit meiner ganzen Habe umzuziehen. Das meiste, was ich besessen hatte, war ein Opfer der Bombe geworden, die meine alte Bleibe dem Erdboden gleichgemacht hatte. Mein ›Kleid für alle Gelegenheiten‹ hatte überlebt, zusammen mit einer Lieblingsweste und dem Hängefarn, den Henry mir zu Weihnachten geschenkt hatte. Alles andere war von Schwarzpulver, Sprengkapseln und Schrapnellen atomisiert worden. Vom Geld der Versicherung hatte ich mir ein paar Klamotten gekauft – Jeans und Jogginganzüge – und den Rest auf ein Festkonto gelegt, wo es fröhlich Zinsen sammelte.

Um acht Uhr fünfundvierzig schloss ich ab, schaute kurz bei Henry hinein und stammelte ein zweites Dankeschön; er winkte nur lässig ab. Dann machte ich mich auf den Weg ins Büro, eine schnelle Zehn-Minuten-Fahrt in die Stadt. Ich wäre gern daheimgeblieben und um mein Haus herumgewandert wie ein Seekapitän, der drauf und dran ist, auf eine fantastische Reise zu gehen, aber ich konnte mich der Tatsache nicht verschließen, dass ich Rechnungen zu bezahlen hatte und auf Telefonanrufe reagieren musste.

Ich erledigte ein paar weniger wichtige Dinge und tippte zwei Rechnungen. Der letzte Name auf der Telefonliste war der einer Mrs. Clyde Gersh; sie hatte am Abend vorher auf meinem Anrufbeantworter die Nachricht hinterlassen, ich solle mich gelegentlich mit ihr in Verbindung setzen. Ich wählte ihre Nummer und griff nach einem gelben Notizblock. Das Telefon klingelte zweimal, dann wurde abgehoben, und eine Frau meldete sich.

»Mrs. Gersh?«

»Ja«, sagte sie. Ihre Stimme klang zurückhaltend, als erwarte sie, von mir um eine Spende für eine betrügerische Wohlfahrtseinrichtung angegangen zu werden.

»Kinsey Millhone. Sie haben mich angerufen«, sagte ich.

Stille, die einen Sekundenbruchteil dauerte, dann schien sie wieder zu wissen, wer ich war. »O ja, Miss Millhone. Schön, dass Sie sich so schnell bei mir melden. Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen, aber ich fahre nicht Auto und möchte das Haus nicht verlassen. Besteht die Möglichkeit, dass Sie heute irgendwann im Lauf des Tages zu mir kommen?«

»Aber sicher«, sagte ich. Sie nannte mir die Adresse, und da ich keinen anderen Termin vorgemerkt hatte, versprach ich, innerhalb der nächsten Stunde bei ihr zu sein. Die Sache schien zwar nicht besonders eilig, aber egal, was es war, Geschäft ist Geschäft.

Die Adresse, die sie mir gegeben hatte, lag im Zentrum der Stadt, nicht weit von meinem Büro entfernt, in einer stillen, von Bäumen gesäumten Straße mit älteren Einfamilienhäusern. Eine dichte Hecke, undurchdringlich wie eine Mauer, verhinderte, dass das Haus von der Straße eingesehen werden konnte. Ich parkte den Wagen direkt davor und trat durch eine quietschende Gartentür ein. Das Haus wirkte ziemlich chaotisch. Seine beiden Stockwerke, Erdgeschoss und erster Stock, waren mit dunkelgrünen Schindeln verkleidet. Es stand nicht in der Mitte, sondern etwas seitlich auf einem dicht mit Sykomoren bewachsenen Grundstück. Über hellgraue Holzstufen, die kürzlich frisch gestrichen worden waren und noch nach Farbe rochen, stieg ich zur Veranda hinauf. Die Fliegengittertür stand offen. Ich ging zur Haustür, drückte auf den Klingelknopf und musterte die Fassade. Das Haus war vermutlich in den zwanziger Jahren erbaut worden, nicht elegant, aber großzügig: komfortabel, schlicht, einst für die Mittelklasse gedacht, heutzutage für den durchschnittlichen Käufer auf dem Immobilienmarkt unerschwinglich. Ein Haus wie dieses kostete jetzt wahrscheinlich über eine halbe Million und musste auch noch renoviert werden, damit es nach etwas aussah.

Eine dicke Schwarze in einer kanariengelben Uniform mit weißem Kragen und weißen Manschetten ließ mich ein. »Mrs. Gersh ist auf der oberen Veranda«, sagte sie, zeigte auf eine Treppe gegenüber der Tür und watschelte davon, anscheinend überzeugt, dass ich mich nicht an den Kristallnippes vergreifen würde, die auf einem Tisch rechts vom Eingang standen.

Es gelang mir, einen kurzen Blick ins Wohnzimmer zu werfen – auf den breiten gemauerten Kamin, der von Bücherschränken mit in Blei gefassten Glastüren flankiert wurde, auf die Zottelteppiche in einem abgetretenen Naturweiß. Die Wände waren bis zu halber Höhe cremefarben getäfelt, die Tapete über der Täfelung hatte ein blasses Druckmuster und setzte sich an der Decke als stilisierte Wildblumenwiese fort. Der Raum war etwas düster, es fehlten ein paar Tischlampen. Im ganzen Haus herrschte dumpfe Stille, und es roch nach Blumenkohl und Curry.

Ich stieg die Stufen hinauf. Auf dem ersten Absatz angelangt, stellte ich fest, dass sich die Treppe hier gabelte und eine zweite in die Küche hinunterführte; auf dem Herd blubberte ein Wasserkessel. Das Hausmädchen, das mir geöffnet hatte, stand jetzt am Tisch und rieb Koriander. Sie spürte meinen Blick, drehte sich um und sah mich träge an. Ich ging weiter.

Am Ende der Treppe öffnete sich eine Fliegengittertür auf eine breite Veranda mit hölzernen Pflanzkästen, in denen leuchtend rote und orangefarbene Geranien blühten. Über die Hauptstraße, zwei Blocks entfernt, flutete der Verkehr, aufrauschend und abebbend wie das Meer. Mrs. Gersh lag auf einer Chaiselongue, die Beine mit einer Reisedecke zugedeckt. Sie sah aus, als schnappe sie ein bisschen frische Luft an Deck und warte auf einen Animateur, um das Tagesprogramm an Bord zu erfahren. Sie hatte die Augen geschlossen, und auf ihrem Schoß lag aufgeschlagen, mit dem Einband nach oben, ein Roman von Judith Krantz. Eine Trauerweide ließ ihre langen, filigranartigen Zweige in eine Ecke der Veranda hängen und sprenkelte den Boden mit einem Muster aus Licht und Schatten.

Der Tag war mild, doch der leichte Wind kam mir hier oben ein wenig kühl vor. Die Frau war dünn wie eine Bohnenstange und hatte die totenblasse Haut einer Schwerkranken. Für mich hatte sie große Ähnlichkeit mit jenen Frauen, die vor hundert Jahren die Sanatorien bevölkerten, Opfer zahlreicher Fehldiagnosen, die gegen Angst, Unglücklichsein, Opiumabhängigkeit oder eine Abneigung gegen Sex anzukämpfen versuchten. Sie hatte weißblond gebleichtes, schütteres Haar. Ihr Mund war mit grellrotem Lippenstift bemalt, und der Lack auf den kurz geschnittenen Fingernägeln hatte den gleichen schrillen Farbton. Ihre Jean-Harlow-Brauen waren so gezupft, dass sie ständig mit einem Ausdruck sanften Staunens in die Welt blickte. Falsche Wimpern, die wie Fäden auf ihren Unterlidern lagen, umrahmten ihre Augen. Ich schätzte Mrs. Gersh auf Anfang bis Mitte Fünfzig, aber vielleicht war sie auch noch etwas jünger. Krankheit leistet dem Alter Vorschub. Ihr Brustkorb war eingefallen und die Brüste so flach wie Pfannkuchen. Sie trug eine weiße Seidenbluse, kostspielig aussehende hellgraue Gabardineslacks und grüne Slipper an den Füßen.

»Mrs. Gersh?«

Sie erschrak, riss blau blitzende Augen auf, schien im ersten Moment desorientiert, fasste sich jedoch schnell.

»Sie müssen Kinsey sein«, sagte sie leise. »Ich bin Irene Gersh.« Sie reichte mir die linke Hand; ihre Finger waren sehnig und kalt.

»Tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe.«

»Schon gut. Ich bin ein Nervenbündel. Suchen Sie sich bitte einen Sessel, und setzen Sie sich. Da ich nachts nicht gut schlafe, versuche ich ein bisschen Schlaf zu ergattern, wo ich kann.«

Ich sah mich rasch um und entdeckte in einer Verandaecke drei ineinander gestapelte weiße Gartensessel. Ich holte mir den obersten, trug ihn zur Chaiselongue und setzte mich.

»Hoffentlich denkt Jermaine daran, uns Tee zu bringen, aber rechnen Sie nicht damit«, sagte Irene Gersh. Sie richtete sich ein wenig höher auf und zog die Decke zurecht. Dabei betrachtete sie mich interessiert. Ich hatte den Eindruck, dass ich ihr gefiel, wenn ich auch nicht sagen konnte, warum. »Sie sind jünger, als ich Sie mir vorgestellt habe.«

»Ich bin alt genug. Hab heute Geburtstag. Eben dreiunddreißig geworden.«

»Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ich habe keine Feier gestört. «

»Aber nein, ganz und gar nicht.«

»Ich bin siebenundvierzig.« Sie lächelte flüchtig. »Ich weiß, ich sehe wie ein hässliches, altes Weib aus, aber ich bin noch relativ jung – nach kalifornischen Maßstäben.«

»Waren Sie krank?«

»Sagen wir so – es ging mir nicht gut. Mein Mann und ich sind vor drei Jahren aus Palm Springs nach Santa Teresa gezogen. Das Haus hier hat seinen Eltern gehört. Nach dem Tod seines Vaters hat Clyde für seine Mutter gesorgt. Sie ist vor zwei Monaten gestorben.«

Ich murmelte etwas und hoffte, dass es passend war.

»Der springende Punkt ist, dass wir eigentlich gar nicht herziehen mussten, aber Clyde hat darauf bestanden. Ob ich wollte oder nicht. Er ist in Santa Teresa aufgewachsen und war fest entschlossen, hierher zurückzukehren. «

»Sie waren offenbar nicht gerade begeistert davon.«

Sie warf mir einen raschen Blick zu. »Mir gefällt es hier nicht. Hat mir noch nie gefallen. Früher haben wir Clydes Eltern hier besucht, vielleicht zweimal im Jahr. Ich mag das Meer nicht. Die Stadt hat mich immer bedrückt. Sie wirkt irgendwie düster auf mich. Alle schwärmen davon, dass sie so schön ist. Mir gefällt diese ständige Selbstbeweihräucherung nicht, und ich mag auch nicht das viele Grün. Ich bin in der Wüste geboren und aufgewachsen, dort bin ich heute noch am liebsten. Vom Tag unserer Ankunft an ist es mir gesundheitlich immer schlechter gegangen, aber die Ärzte können nichts finden. Clyde blüht geradezu auf. Ich glaube, er denkt, dass ich schmolle, aber das stimmt nicht. Ich habe Angst. Jeden Morgen erwache ich mit Angst. Manchmal fühle ich sie wie einen pulsierenden elektrischen Strom oder ein Gewicht auf der Brust, fast unerträglich.«

»Sprechen Sie von Panik-Attacken?«

»So nennt es der Doktor immer, ja«, sagte sie.

Ich murmelte etwas Unverbindliches und fragte mich, worauf das alles hinaus sollte. Sie schien meine Gedanken zu lesen.

»Was wissen Sie über die Slabs?«, fragte sie abrupt.

»Die Slabs?«

»Sie sind Ihnen kein Begriff, wie ich sehe. Das überrascht mich nicht. Die Slabs liegen draußen in der Mojave-Wüste, östlich vom Salton Sea. Während des Zweiten Weltkrieges gab es dort einen Marinestützpunkt. Camp Dunlap. Es existiert nicht mehr. Übrig sind nur noch die Betonfundamente der Baracken – die Slabs. Tausende von Menschen fallen jeden Winter aus dem Norden in den Slabs ein. Man nennt sie die ›Schneeammer‹, weil sie vor den rauen nördlichen Wintern fliehen. Dort draußen bin ich aufgewachsen. Meine Mutter wohnt noch da, soviel ich weiß. Die Lebensbedingungen sind sehr primitiv – kein Wasser, keine Kanalisation, keinerlei Infrastruktur, aber es kostet nichts. Die Schneeammer hausen wie Zigeuner; manche in teuren Wohnmobilen, manche in Hütten aus Pappe. Im Frühling verschwinden die meisten wieder und ziehen nach Norden. Meine Mutter gehört zu den wenigen ständigen Bewohnern, aber ich habe seit Monaten nichts mehr von ihr gehört. Sie hat kein Telefon und keine Adresse, an die man ihr schreiben könnte. Ich mache mir Sorgen um sie und möchte, dass jemand hinunterfährt und nachsieht, ob es ihr gut geht.«

»Wie oft meldet sie sich gewöhnlich?«

»Früher regelmäßig einmal im Monat. Sie fährt per Anhalter in die Stadt und ruft aus einem kleinen Café in Niland an. Manchmal auch aus Brawley oder Westmorland, das hängt davon ab, wohin sie mitgenommen wird. Wir reden. Sie kauft ein, was sie braucht, und fährt dann per Anhalter wieder zurück. «

»Hat sie ein Einkommen? Eine Sozialversicherung?«

Mrs. Gersh schüttelte den Kopf. »Nur die Schecks, die ich ihr schicke. Ich glaube nicht, dass sie je eine Sozialversicherungskarte hatte. Soweit ich mich erinnere, hat sie uns beide immer mit Heimarbeit durchgebracht und ihr Geld bar auf die Hand bekommen. Sie ist jetzt dreiundachtzig und arbeitet natürlich nicht mehr.«

»Wie bekommt sie Post, wenn sie keine Adresse hat?« »Sie hat ein Schließfach. Oder hatte auf jeden Fall eins.« »Was ist mit den Schecks? Hat sie sie eingelöst?«

»Wahrscheinlich nicht. Die Beträge sind von meinem Konto nicht abgebucht worden. Das hat mich zuallererst misstrauisch gemacht. Sie braucht doch Geld für Lebensmittel und alles andere.«

»Wann haben Sie das letzte Mal von ihr gehört?«

»Weihnachten. Ich hatte ihr ein bisschen Geld geschickt, und sie rief mich an, um sich zu bedanken. Es sei alles in Ordnung, sagte sie, aber um ehrlich zu sein, sie hörte sich nicht besonders gut an. Sie trinkt manchmal.«

»Was ist mit den Nachbarn? Gibt es eine Möglichkeit, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen?«

Irene Gersh schüttelte wieder den Kopf. »Dort hat niemand ein Telefon. Sie können sich nicht vorstellen, wie primitiv die Verhältnisse da draußen sind. Die Leute müssen ihren Müll selbst zur städtischen Müllhalde bringen. Das Einzige, was die Stadt zur Verfügung stellt, ist ein Schulbus für die Kinder, und selbst darüber gibt es Beschwerden von der Bevölkerung.«

»Wie steht es mit der Ortspolizei? Könnte man sich vielleicht über sie mit Ihrer Mutter in Verbindung setzen?«

»Davor bin ich bisher noch zurückgeschreckt. Meine Mutter hütet ihre Privatsphäre geradezu eifersüchtig. Das ist schon fast ein Tick von ihr. Sie wäre wütend, wenn ich mich an die Behörden wenden würde.«

»Sie haben sechs Monate gewartet, das ist eine lange Zeit. «

Ihre Wangen röteten sich leicht. »Das ist mir klar, aber ich dachte immer, ich würde bald von ihr hören. Offen gesagt, wollte ich mich nicht ihrem Zorn aussetzen. Ich warne Sie, sie ist ein Ekel, besonders wenn sie wütend ist. Sie ist sehr auf ihre Unabhängigkeit bedacht. «

Ich durchdachte die Situation, überlegte mir die Möglichkeiten. »Sie sagen, sie hat keine feste Adresse. Wie finde ich sie?«

Sie griff nach unten und holte unter der Chaiselongue eine lederne Schmuckschatulle hervor, der sie ein kleines Kuvert und ein paar Polaroidfotos entnahm. »Das ist ihre letzte Nachricht. Und das sind ein paar Bilder, die ich gemacht habe, als ich das letzte Mal dort war. In diesem Caravan lebt sie. Von ihr selbst habe ich leider kein Foto.«

Ich warf einen Blick auf die Bilder, die einen altehrwürdigen, einfarbig blau gestrichenen Wohnwagen zeigten. »Wann wurde das aufgenommen?«

»Vor drei Jahren. Kurz bevor Clyde und ich hierherzogen. Ich kann Ihnen einen Plan vom Standplatz des Wohnwagens zeichnen und garantiere Ihnen, dass er noch da ist. Wenn jemand in den Slabs ein Stück Land ›besiedelt‹ hat – und wenn es nur ein drei mal drei Meter großes Stück zubetonierte Erde ist –, rührt er sich nicht mehr weg. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr Menschen an einem Streifen unfruchtbaren Bodens und ein paar mickrigen Sträuchern hängen können. Sie heißt übrigens Agnes Grey.«

»Sie haben überhaupt kein Bild von ihr?«

»Leider nein, aber dort kennt sie jeder. Ich glaube nicht, dass es für Sie schwierig sein wird, sie zu identifizieren – wenn sie noch dort ist.«

»Und wenn ich sie finde? Was dann?«

»Sie teilen mir mit, in welcher Verfassung sie ist. Dann können wir entscheiden, wie wir am besten verfahren. Übrigens habe ich mich an Sie gewandt, weil Sie eine Frau sind. Meine Mutter mag Männer nicht. Sie schließt sich Fremden nie schnell an, aber wenn Männer in der Nähe sind, ist es noch schlimmer. Übernehmen Sie den Auftrag?«

»Ich kann schon morgen losfahren, wenn Sie wollen.«

»Gut. Ich habe gehofft, dass Sie das sagen würden. Ich hätte gern die Möglichkeit, Sie auch außerhalb der Bürostunden zu erreichen. Falls Mutter sich melden sollte, würde ich gern sofort anrufen, ohne mit Ihrem Automaten sprechen zu müssen. Vielleicht geben Sie mir auch eine Adresse, über die ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen kann.«

Ich notierte meine Privatadresse und die private Telefonnummer auf die Rückseite meiner Geschäftskarte. »Geben Sie sie bitte nicht weiter, ich verteile meine Privatanschrift nicht wahllos«, sagte ich, als ich ihr die Karte reichte.

»Selbstverständlich. Vielen Dank.«

Kapitel 2

Gegen eins war ich wieder zu Hause und sehr zufrieden mit meinem Leben. Ich hatte einen neuen Auftrag, eine Wohnung, von der ich begeistert war ...

Das Telefon begann zu klingeln, als ich die Tür aufsperrte. Ich schnappte mir den Hörer, bevor der Automat sich einschaltete.

»Ms. Millhone?« Eine mir unbekannte weibliche Stimme. Die zischenden Geräusche in der Leitung verrieten, dass es ein Ferngespräch war.

»Ich verbinde mit Mr. Galishoff.«

»Ich warte.« Meine Neugier war sofort geweckt. Lee Galishoff war Anwalt im Büro des Pflichtverteidigers von Carson City, Nevada. Vor etwa vier Jahren hatte ich einmal mit ihm zusammengearbeitet. Damals versuchte er einen Typen namens Tyrone Patty aufzuspüren, der sich in unserer Gegend aufhalten sollte. Man hatte einen gewissen Quincey Jackson verhaftet, weil er in Verdacht stand, an einem bewaffneten Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein. Die Anklage lautete auf versuchten Mord an dem Verkäufer eines Schnapsladens. Jackson behauptete, Tyrone Patty habe geschossen, und Galishoff war sehr daran interessiert, sich mit Patty zu unterhalten. Angeblich war Patty nach Santa Teresa geflohen, und als es der hiesigen Polizei nicht gelang, ihn ausfindig zu machen, hatte Galishoff mit dem Ermittler vom Büro des Pflichtverteidigers von Santa Teresa Kontakt aufgenommen, der ihn an mich verwies. Galishoff schilderte mir die Situation und schickte mir dann die nötigen Informationen über Patty, zusammen mit einem Foto, das bei einer früheren Verhaftung gemacht worden war.

Ich befasste mich drei Tage mit der Sache – eine reine Wühlarbeit; ich durchforschte das Telefonbuch der Stadt, die Heiratslizenzen, Scheidungsurteile, Totenscheine; die Gerichtsprotokolle der ersten und zweiten Instanz und landete schließlich beim Verkehrsgericht. Auf die Spur kam ich ihm, als ich einen Strafzettel entdeckte, der eine Woche vorher ausgestellt worden war – wegen verkehrswidrigen Verhaltens als Fußgänger. Auf dem Strafzettel war eine Adresse in Santa Teresa angegeben – die eines Freundes, wie sich erwies –, und Patty öffnete mir selbst. Ich gab mich als Kosmetikberaterin aus und hatte Glück, nicht auf die Frau des Hauses zu stoßen. Jede Frau, die ihrer fünf Sinne mächtig war, hätte auf den ersten Blick gewusst, dass ich von Kosmetik keine Ahnung hatte. Patty, der sich von anderen Instinkten leiten ließ, hatte mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Ich meldete Galishoff, wo er sich aufhielt. Galishoff hatte inzwischen auch einen Zeugen gefunden, der Jacksons Aussage bestätigte. Die Staatsanwaltschaft von Carson City stellte einen Haftbefehl aus. Patty wurde zwei Tage später verhaftet und ausgeliefert. Als ich das letzte Mal von ihm hörte, saß er in Carson City im Staatsgefängnis von Nevada.

Galishoff meldete sich. »Hallo, Kinsey? Lee Galishoff hier. Hoffentlich störe ich Sie nicht.« Er hatte eine dröhnende Stimme, die mich zwang, den Hörer zwanzig Zentimeter vom Ohr wegzuhalten. Telefonstimmen können täuschen. Ich hatte ihn mir immer als etwa Sechzigjährigen mit Glatze und Übergewicht vorgestellt. Doch nachdem ich in einer Zeitung aus Las Vegas ein Foto von ihm entdeckt hatte, wusste ich, dass er ein schlanker, gutaussehender Mann in den Vierzigern mit einem dichten blonden Schopf war.

»Aber nein, überhaupt nicht«, sagte ich. »Wie geht’s?«

»Bis jetzt gut. Tyrone Patty sitzt wieder und wartet auf seinen Prozess. Die Anklage lautet auf dreifachen Mord.«

»Wie ist es denn dazu gekommen?«

»Er hat gemeinsam mit einem Freund einen Schnapsladen hier in der Gegend überfallen. Dabei wurden der Verkäufer und zwei Kunden erschossen.«

»Ach! Davon habe ich noch gar nichts gehört.«

»Warum sollten Sie auch? Es geht um etwas anderes. Er ist stinksauer auf uns und behauptet, sein Leben sei an dem Tag zerstört worden, an dem er eingesperrt wurde. Sie wissen, wie das geht. Die Frau hat sich scheiden lassen, die Kinder sind ihr zugesprochen worden, er wird entlassen und findet keinen Job. Da ist er natürlich rückfällig geworden und hat alles niedergeknallt, was sich ihm in den Weg stellte. Alles unsere Schuld, wie könnte es auch anders sein?«

»Na klar. Warum nicht?«

»Tja, aber jetzt kommt’s. Allem Anschein nach hat er vor ein paar Wochen versucht, einen Mithäftling als Killer anzuwerben; dabei ging es um uns beide, den Bezirksstaatsanwalt und den Richter, der ihn verurteilt hat.«

Ich ertappte mich dabei, dass ich verblüfft auf den Hörer schielte und mir an die Brust tippte. »Haben Sie gesagt, es ging um uns beide? Wie – um Sie und mich?« Meine Stimme klang plötzlich so, als sei ich im Stimmbruch.

»Sie haben’s erfasst. Glücklicherweise war der Mithäftling ein Polizeiinformant, der sofort zu uns gekommen ist. Der Staatsanwalt hat ein paar Polizisten eingeschleust, die sich als Berufskiller ausgeben. Ich habe mir eben eine Bandaufnahme angehört, bei der Ihnen das Blut in den Adern gefroren wäre.«

»Ist das Ihr Ernst?«

»Es kommt noch schlimmer«, sagte er. »Aus dem Band geht nicht hervor, mit wem er außerdem gesprochen haben könnte. Wir sind besorgt, dass er Kontakte mit Leuten hatte, von denen wir nichts wissen. Wir haben die Presse informiert und hoffen, dass die Sache dadurch für mögliche Interessenten zu heiß wird. Richter Jarvison und ich bekommen rund um die Uhr Polizeischutz, aber man war der Meinung, ich solle auch Ihnen Bescheid sagen. Informieren Sie die Polizei in Santa Teresa, damit man Sie ebenfalls schützt.«

»Gott, Lee, ich kann mir nicht denken, dass man meinetwegen einen solchen Aufwand treibt, vor allem nicht, wenn die Drohung aus einem anderen Bundesstaat kommt. Dazu haben sie hier nicht genug Leute und auch nicht das nötige Kleingeld.« Ich hatte diesen Mann noch nie beim Vornamen genannt, doch nach dem, was ich eben gehört hatte, war mir diese Anrede einfach so herausgerutscht. Wenn Patty der Anstifter war, waren Galishoff und ich gemeinsam zu Opfern ausersehen.

»Eigentlich stehen wir hier vor der gleichen Situation«, sagte er. »Lange kann uns die Polizei nicht überwachen – vier oder fünf Tage. Allerhöchstens. Danach müssen wir sehen, wie wir allein zurechtkommen. Vielleicht wollen Sie sich inzwischen privat jemanden anheuern? Zumindest vorübergehend.«

»Einen Leibwächter?«

»Nun ja, jemanden, der mit Sicherheitsmaßnahmen vertraut ist. «

Ich zögerte. »Das muss ich mir überlegen«, sagte ich. »Ich möchte nicht kleinlich erscheinen, aber es würde mich ein Vermögen kosten. Glauben Sie wirklich, dass es notwendig wäre?«

»Sagen wir so – an Ihrer Stelle würde ich es nicht darauf ankommen lassen.«

»Oh!«

»Oh, in der Tat. Was er für uns bezahlt, ist noch dazu eine glatte Beleidigung. Fünftausend für uns vier. Das sind nicht einmal fünfzehnhundert pro Kopf.« Er lachte, aber ich denke nicht, dass ihm besonders fröhlich zu Mute war.

»Ich kann’s einfach nicht glauben«, sagte ich, noch immer bemüht zu fassen, was ich gehört hatte. Wenn man mit einer schlechten Nachricht konfrontiert wird, gibt es immer eine Zeitverzögerung, ehe das Gehirn im Stande ist, die Information zu begreifen.

»Ich wüsste jemanden, falls Sie sich dazu entschließen«, sagte Galishoff. »Ein hiesiger Privatdetektiv mit Erfahrung im Personenschutz. Im Moment ist er ziemlich ausgelaugt, aber er ist ein hervorragender Mann.«

»Genau das, was ich brauche – jemanden, dem seine Arbeit zum Hals heraushängt.«

Galishoff lachte wieder. »Lassen Sie sich dadurch nicht beirren. Der Typ ist gut. Er hat vor Jahren in Kalifornien gelebt und liebt es. Vielleicht hat er Lust auf einen Tapetenwechsel.«

»Ich nehme an, er ist verfügbar.«

»Soviel ich weiß – ja. Ich habe erst vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen. Er heißt Robert Dietz.«

Ich zuckte leicht zusammen. »Dietz? Den kenn ich. Hab vor etwa einem Jahr wegen einem meiner Fälle mit ihm telefoniert.«

»Haben Sie seine Telefonnummer?«

»Die muss hier irgendwo sein, aber Sie können sie mir trotzdem geben.«

Er nannte sie mir, und ich schrieb sie auf. Damals hatte ich mit dem Mann nur telefonisch zu tun gehabt, aber er war gründlich und tüchtig gewesen und hatte keinen Cent von mir verlangt. Ich schuldete ihm wirklich was. Bei Galishoff klingelte das Telefon.

»Warten Sie einen Moment«, sagte er. Er schaltete auf eine andere Leitung um, blieb eine Weile weg und schaltete sich wieder ein. »Tut mir leid, aber ich muss jetzt Schluss machen, da ist ein Gespräch für mich. Teilen Sie mir mit, wie Sie sich entscheiden, ja?«

»Mach ich«, sagte ich. »Und: danke. Passen Sie auf sich auf.« »Sie auch.« Und weg war er.

Ich legte auf, starrte den Apparat aber immer noch an. Ein Mordauftrag? Wie oft hatte im vergangenen Jahr jemand versucht, mich umzubringen? Nun, so oft auch nicht, dachte ich voller Abwehr, aber das ist etwas Neues ... Soviel ich wusste, hatte noch nie jemand einen bezahlten Killer auf mich angesetzt. Ich versuchte mir Tyrone Patty vorzustellen, wie er in Carson City die Sache mit einem Profikiller besprach. Irgendwie kam es mir merkwürdig vor. Erstens konnte ich mir einen Menschen, der auf diese Art sein täglich Brot verdiente, nur schwer vorstellen. War es Saisonarbeit? Gab es Sonderprämien? War der Preis herabgesetzt, weil gleich vier auf einen Streich abzuservieren waren? Ich musste Galishoff recht geben – fünfzehnhundert Dollar pro Kopf waren ein Klacks. Im Kino bekommen gedungene Mörder fünfzig- bis hunderttausend; wahrscheinlich will man dem Publikum vorgaukeln, das menschliche Leben sei so viel wert. Ich nehme an, ich hätte mich geschmeichelt fühlen sollen, weil ich mit von der Partie war. Ein Offizialverteidiger, ein Bezirksstaatsanwalt und ein Richter? Eine vornehme Gesellschaft für eine Privatschnüfflerin aus der Kleinstadt wie mich. Ich betrachtete Robert Dietz’ Telefonnummer, brachte es aber nicht fertig, ihn anzurufen. Vielleicht war die Krise vorbei, ehe ich etwas zu meinem Schutz unternehmen musste. Die entscheidende Frage war, sollte ich mit Henry Pitts über die Sache sprechen? Nein. Er würde sich nur aufregen – wozu also?

Als es klopfte, zuckte ich zusammen, als hätte mich ein Schuss getroffen. Zwar drückte ich mich nicht flach an die Wand, aber ein bisschen vorsichtiger als sonst war ich schon, als ich hinausspähte, um zu sehen, wer da war. Es war Rosie, der eine Kneipe in der Nachbarschaft gehört. Sie ist Ungarin und hat einen Familiennamen, den ich nicht aussprechen könnte und aus dem Stegreif auch nicht buchstabieren kann. Ich glaube, sie ist eine Art Mutterersatz, jedoch nur für jemanden, der sich gern von einer Geschlechtsgenossin schurigeln lässt. Sie steckte in einem ihrer Muumuus – einem losen Kleid, wie es in Hawaii getragen wird; dieses war olivgrün, bedruckt mit Inseln, Palmen und Papageien in schrillem Pink und Chartreuse. In der Hand hatte sie einen mit einer Papierserviette zugedeckten Teller.

Als ich die Tür öffnete, schob sie mir den Teller wortlos unter die Nase; das war nun mal ihr Stil. Es gibt Leute, die ihn ungehobelt nennen.

»Hab dir zum Geburtstag ein Stück Strudel gebracht«, sagte sie. »Nicht Apfel. Nuss. Der beste, den ich je gemacht habe. Schmeckt nach mehr.«

»Das ist aber nett, Rosie!« Ich hob ein Eckchen der Papierserviette an. Der Strudel war angeknabbert, aber sie hatte nicht sehr viel genascht. »Der sieht ja wunderbar aus«, sagte ich.

»Es war Klotildes Idee«, antwortete sie in einem Anfall von Aufrichtigkeit. Rosie ist in den Sechzigern, klein, mit mächtiger Oberweite und orange getöntem Haar von der Farbe frisch gebrannter Ziegel. Ich habe keine Ahnung, welches Produkt sie benutzt, um diese Wirkung zu erzielen (wahrscheinlich etwas, das sie von ihren alljährlichen Reisen ins heimische Budapest mitbringt und ins Land schmuggelt), aber gewöhnlich erstrahlt auch ihre Kopfhaut am Scheitel in einem feurigen Pink. Heute hatte sie das Haar seitlich straff zurückgekämmt und mit Spangen befestigt – eine Frisur, wie sie von Fünfjährigen begeistert getragen wird.

Die beiden letzten Wochen hatte ich damit verbracht, eine Unterkunft für ihre Schwester Klotilde zu suchen, die vor kurzem aus Pittsburgh, wo die Winter für sie zu streng wurden, nach Santa Teresa gezogen ist. Rosie kann nicht Auto fahren, und da ich in derselben Straße wohne, in der ihr kleines Lokal liegt, hatte ich ihr angeboten, bei der Suche nach einer Bleibe für Klotilde zu helfen. Klotilde war klein und untersetzt wie Rosie und nach dem gleichen Tönungsmittel süchtig, das Rosies Kopfhaut pink färbte und ihren Strähnen diesen merkwürdigen Rotton gab. Klotilde saß im Rollstuhl. Sie litt an einer Degenerationskrankheit, die sie reizbar und unduldsam machte; Rosie schwor allerdings, so sei sie schon immer gewesen. Sie hackten ständig aufeinander herum, und nach einem Nachmittag in ihrer Gesellschaft wurde auch ich reizbar und unduldsam. Nachdem wir fünfzehn oder sechzehn Adressen abgeklappert hatten, fanden wir endlich etwas Passendes. Klotilde wurde in einem Zimmer im Parterre eines ehemaligen Zweifamilienhauses an der Ostseite der Stadt untergebracht, und ich war meiner Pflicht ledig.

»Willst du reinkommen?« Ich hielt die Tür offen, während Rosie überlegte, ob sie die Einladung annehmen sollte.

Sie stand da wie angewurzelt, auf Ballen und Fersen wippend. Manchmal tut sie kokett, meist wenn sie plötzlich unsicher ist. Im eigenen Stall ist sie so aggressiv wie eine kanadische Wildgans. »Vielleicht ist dir meine Gesellschaft nicht angenehm«, sagte sie und blickte bescheiden zu Boden.

»Ach, komm schon«, sagte ich. »Mir ist deine Gesellschaft sehr angenehm. Du musst dir die Wohnung ansehen. Henry hat großartige Arbeit geleistet. «

Sie wackelte einmal mit den Hüften, schob sich seitlich ins Wohnzimmer und begutachtete es aus den Augenwinkeln. »Oh! Sehr hübsch.«

»Ich bin hingerissen. Warte, bis du erst das Obergeschoss gesehen hast!« Ich stellte den Strudel auf die Küchentheke und setzte schnell Teewasser auf. Dann führte ich sie durch das ganze Apartment, die Wendeltreppe hinauf und hinunter, zeigte ihr das Rollbett, die Nischen, die Kleiderhaken. Sie bewunderte alles gebührend und schalt mich nur milde wegen meiner spärlichen Garderobe. Sie behauptet immer, dass sich nie ein Mann für mich interessieren wird, solange ich nicht mehr als ein einziges Kleid besitze.

Nach der Besichtigung tranken wir Tee und aßen den mürben Strudel, jeder Bissen war ein Genuss. Mit der angefeuchteten Fingerspitze räumte ich noch die letzten Krümel vom Teller. Rosies Unbehagen schien zu schwinden, während das meine sich steigerte, je länger ihr Besuch dauerte. Ich kannte die Frau seit zwei Jahren, doch mit Ausnahme der letzten Wochen hatte sich unsere Beziehung ausschließlich auf meine Besuche in ihrem Lokal beschränkt, über das sie wie eine Tyrannin herrscht. Wir hatten nicht besonders viel miteinander zu reden, und ich ertappte mich dabei, dass ich mich in Klatsch und Tratsch rettete, um Verlegenheitspausen im Gespräch zu überbrücken. Als wir mit dem Tee fertig waren, warf ich verstohlene Blicke auf die Uhr.

Rosie nagelte mich mit einem Blick fest. »Was ist los? Hast du eine Verabredung?«

»Nein, das nicht. Aber einen Auftrag. Morgen fahre ich in die Wüste und muss heute noch zur Bank, bevor sie schließt.«

Sie streckte einen Finger aus und tippte mir auf den Arm. »Heute Abend kommst du zu mir ins Lokal. Ich gebe einen Schnaps aus.«

Wir gingen gleichzeitig. Ich bot ihr an, sie mitzunehmen und abzusetzen, aber ihr Lokal ist nur einen halben Block entfernt, und sie sagte, sie gehe lieber zu Fuß. Das Letzte, was ich von ihr sah, war ihr Muumuu, das sich in der sanften Frühlingsbrise blähte wie ein Heißluftballon kurz vor dem Start.

Ich fuhr in die Stadt und machte einen kleinen Umweg über den automatischen Kassenschalter meiner Bank, wo ich Mrs. Gershs Vorschuss deponierte und hundert Dollar in bar abhob. Ich fuhr um den Block herum und parkte meinen Wagen auf dem öffentlichen Parkplatz hinter meinem Büro. Ich muss gestehen, die Nachricht über den Profikiller hatte mir bewusst gemacht, dass ich auch einen Rücken hatte, und ich unterdrückte den Drang, im Zickzack die Außentreppe hinaufzulaufen.

Im Büro packte ich meine Reiseschreibmaschine, ein paar Akten und meine Pistole ein und schaute dann bei der California Fidelity Insurance nebenan rein. Ich schwatzte ein bisschen mit Darcy Pascoe, die zugleich Sekretärin und Empfangsdame ist. Sie hatte mir bei einigen Fällen geholfen und dachte daran, umzusatteln. Ich war der Ansicht, sie würde eine gute Ermittlerin abgeben, und ermutigte sie. Privatdetektivin zu sein ist wesentlich interessanter, als im Vorzimmer eines anderen auf dem Hintern zu hocken.

Ich beendete meine Runde in Vera Liptons Bürozelle. Vera gehört zu den Frauen, nach denen die Männer verrückt sind. Ich schwöre, dass sie nichts Besonderes dazu tut. Wahrscheinlich ist es die Aura absoluter Selbstsicherheit, die sie umgibt. Sie mag Männer, und das wissen sie, auch wenn sie ihnen mal eine schnippische Abfuhr erteilt. Sie ist siebenunddreißig, Single und süchtig nach Zigaretten und Coca-Cola, die sie den lieben langen Tag konsumiert. Doch bei ihr regen sich nicht einmal die Gesundheitsfanatiker darüber auf. Sie ist groß, wiegt ungefähr hundertdreißig Pfund, hat rotes Haar und trägt eine Brille mit großen, runden, grau getönten Gläsern. Ich weiß, das klingt ganz und gar nicht nach einer Traumfrau, doch sie hat etwas an sich, dem man anscheinend nur schwer widerstehen kann. Sie ist nicht promiskuitiv, aber wenn sie in den Supermarkt geht, wird garantiert irgendein Typ ein Gespräch mit ihr anfangen und sich dann monatelang mit ihr treffen. Ist die Beziehung zu Ende, bleiben sie meistens so gute Freunde, dass sie ihn mit einer Freundin oder Bekannten verkuppelt.

Sie saß nicht an ihrem Schreibtisch. Gewöhnlich spüre ich sie auf, wenn ich ihrem Zigarettenrauch nachgehe, aber heute hatte ich Schwierigkeiten. Ich räumte einen Stuhl ab, setzte mich und blätterte ein paar Minuten in einem Handbuch für Versicherungsbetrug. Wo Geld ist, findet immer jemand eine Möglichkeit zum Betrug.

»Hallo, Kinsey. Was gibt’s?«

Vera kam herein und warf eine Akte auf den Schreibtisch. Sie hatte einen Overall mit Schulterpolstern und weißem Ledergürtel an, setzte sich in ihren Drehsessel und griff automatisch in die unterste Schreibtischschublade, wo sie eine Kühltasche mit Cola aufbewahrte. Sie nahm eine Flasche heraus und hielt sie mir hin.

Ich schüttelte den Kopf.

Sie sagte: »Merkst du was?«

»Ich fürchte nein.«

»Schau dich um, und sag mir, was du siehst.«

Ich liebe solche Quizfragen. Sie erinnern mich an das Spiel, mit dem wir uns auf Kindergeburtstagen in der Grundschule vergnügten: Irgendeine Mom präsentierte uns ein Tablett mit allem möglichen Kram, den wir eine Minute ansehen durften, um hinterher aus dem Gedächtnis aufzuzählen, wie viele Gegenstände wir uns gemerkt hatten. Es ist das einzige Partyspiel, das ich je gewonnen habe. Ich musterte Veras Schreibtisch. Das gleiche alte Durcheinander, soviel ich sehen konnte. Überall Akten, Versicherungshandbücher, Stapel von Korrespondenz. Zwei leere Colaflaschen ... »Keine Zigarettenstummel«, sagte ich. »Wo ist der Aschenbecher?«

»Ich habe aufgehört zu rauchen.«

»Das glaub ich nicht. Wann?«

»Gestern. Ich bin aufgewacht und hab mich elend gefühlt, hab mir fast die Lunge aus dem Leib gehustet. Ich hatte keine Zigaretten mehr, also kriech ich auf allen vieren durch die Wohnung und durchsuche den Abfall nach einem Stummel, der groß genug ist, dass ich ihn anzünden kann. Natürlich finde ich keinen. Ich weiß, dass ich mir ein paar Klamotten überwerfen, die Wagenschlüssel schnappen und an die Ecke spritzen muss, bevor ich auch nur meine erste Cola intus habe. Und da denk ich mir, zum Teufel damit. Ich hab’s satt. Das tu ich mir nicht mehr an. Also hab ich aufgehört. Das ist jetzt einunddreißig Stunden her.«

»Großartig, Vera. Ich bin richtig stolz auf dich.«

»Danke. Ich fühle mich wohl. Ich wünschte nur, ich könnte zur Feier des Tages eine rauchen. Bleib hier, du kannst mich alle sieben Minuten hechelnd nach Luft schnappen sehen, wenn die Gier mich überfällt. Was hast du vor?«

»Ich bin auf dem Weg nach Hause und nur vorbeigekommen, um tschüss zu sagen. Morgen bin ich nicht da, und wir wollten doch zusammen lunchen.«

»Schade. Ich habe mich darauf gefreut. Wollte dich mit jemandem zusammenbringen.«

»Mit jemandem zusammenbringen? Ein Rendezvous mit einem Unbekannten?« Die Aussicht war für mich ungefähr so verlockend wie ein Besuch beim Zahnarzt.

»Warum dieser Ton, Kindchen? Der Typ ist einfach perfekt für dich.«

»Ich mag gar nicht fragen, was das heißen soll«, sagte ich.

»Es soll heißen, dass er nicht verheiratet ist wie jemand, dessen Namen ich dir nennen könnte.« Sie bezog sich auf Jonah Robb, der so etwas wie eine Rin-in-die-Kartoffeln-und-raus-aus-die-Kartoffeln-Ehe führte, was natürlich Konflikte mit sich brachte. Seit vergangenem Herbst war ich mit Unterbrechungen mit ihm liiert, aber das Hochgefühl war längst abgeflaut.

»Die Beziehung ist ganz in Ordnung«, sagte ich.

»Ist sie nicht«, fauchte sie. »Er ist nie da, wenn du ihn brauchst. Dauernd sitzt er mit dieser Wie-sie-auch-immer- heißt in irgendeiner Eheberatung. «

»Ja, das stimmt leider.« Jonah und Camilla zogen von einem Therapeuten zum anderen und wechselten ihn, wenn sich eine Lösung abzeichnete. Konfliktabhängig nennt man das, glaube ich. Sie waren seit der siebten Klasse zusammen und anscheinend süchtig nach der dunklen Seite der Liebe.

»Er wird sie nie verlassen«, sagte Vera.

»Damit hast du wahrscheinlich Recht, aber wen kümmert’s?«

»Dich – und das ist dir auch völlig klar.«

»Gar nicht wahr«, erwiderte ich. »Und ich will dir mal was sagen. In meinem Leben ist wirklich kein Platz für viel mehr Partnerschaft. Ich will keine große, hitzige Liebesaffäre. Jonah ist ein guter Freund, und für meine Begriffe kümmert er sich oft genug um mich ... «

»O Mann, du bist aber weit weg vom Fenster.«

»Ich will deine abgelegten Liebhaber nicht, Vera, nur darum geht’s.«

»Er ist kein abgelegter Liebhaber. Eher eine Empfehlung.«

»Willst du mit mir ein Verkaufsgespräch führen? Ich sehe dir doch an, dass du genau das willst. Los, informier mich. Ich kann es kaum erwarten. «

»Er ist perfekt.«

»›Perfekt‹. Gut«, sagte ich und tat so, als machte ich mir Notizen. »Sehr schön. Was noch.«

»Er hat nur einen Fehler.«

»Ah!«

»Ich bin ganz aufrichtig«, erklärte sie, von Rechtschaffenheit durchdrungen. »Wäre er absolut perfekt, würde ich ihn für mich behalten.«

»Wo ist der Haken?«

»Dräng mich nicht. Dazu komme ich schon noch. Zuerst möchte ich seine Pluspunkte aufzählen.«

Ich warf einen Blick auf meine Uhr. »Du hast dreißig Sekunden. «

»Er ist intelligent. Er hat Humor. Er ist rücksichtsvoll. Er ist tüchtig ...«

»Womit verdient er seinen Lebensunterhalt?«

»Er ist praktischer Arzt, aber nicht arbeitssüchtig. Er nimmt sich Zeit für Gefühle. Ehrlich. Er ist ein lieber Kerl, lässt sich nichts gefallen.«

»Weiter.«

»Er ist fünfunddreißig, war nie verheiratet, ist aber an einer festen Bindung ernsthaft interessiert. Er ist körperlich fit, raucht nicht, nimmt keine Drogen, ist aber in dieser Beziehung nicht fanatisch, du verstehst schon, was ich meine. Fühlt sich nicht über andere erhaben.«

»Hm-hm-hhhm«, sagte ich monoton und forderte sie mit einer schwungvollen Handbewegung auf, zur Sache zu kommen.

»Er sieht auch gut aus. Das meine ich ernst. Auf einer Skala von eins bis zehn würde ich ihn auf achteinhalb setzen. Er fährt Schi, spielt Tennis, ist Gewichtheber ...«

»Er kriegt ihn nicht hoch«, sagte ich.

»Er ist fantastisch im Bett.«

Ich fing an zu lachen. »Also, was stimmt nicht, Vera? Ist er ein Idiot? Erzählt er Witze? Du weißt, ich hasse Kerle, die Witze erzählen.«

Sie schüttelte den Kopf. »Er ist klein.«

»Wie klein?«

»Vielleicht 1,62, und ich bin 1,64.«

Ich sah sie ungläubig an. »Na und? Du bist schon mit einem halben Dutzend Typen ausgegangen, die kleiner waren als du.«

»Ja, aber im Vertrauen – es hat mich immer gestört.«

Ich sah sie noch eindringlicher an. »Du wirst ihn doch nicht deshalb abblitzen lassen?«

»Hör mal, er ist wunderbar«, sagte sie trotzig. »Er ist nur nicht der Richtige für mich. Ich gebe kein Urteil über ihn ab. Das ist nur eine Marotte von mir. «

»Wie heißt er?«

»Neil Hess.«

Ich bückte mich und holte ein Stückchen Papier aus dem Papierkorb. Dann nahm ich einen Füller von ihrem Schreibtisch. »Gib mir seine Telefonnummer.«

Sie blinzelte mich an. »Du willst ihn wirklich anrufen?«

»He, ich bin nur 1,67. Was machen schon fünf Zentimeter unter Freunden?«

Sie gab mir seine Nummer, ich notierte sie mir pflichtgetreu und steckte den Zettel in meine Handtasche. »Ich fahre für einen Tag weg, aber ich ruf ihn an, sobald ich zurück bin.«

»Das ist großartig.«

Ich stand auf, um das Büro zu verlassen, blieb aber an der Tür stehen. »Wenn ich den Typen heirate, musst du bei der Hochzeit Blumen streuen.«

Kapitel 3

Am nächsten Morgen verzichtete ich aufs Joggen, weil ich so früh wie möglich aufbrechen wollte. Ich verließ Santa Teresa um sechs Uhr, im Wagen eine Segeltuchtasche, meine tragbare Smith-Corona, die Informationen über Irene Gershs Mutter, meine Aktenmappe, verschiedenen Kram, eine Kühltasche mit einem Sechserpack Diät-Pepsi, ein Tunfischsandwich, ein paar Mandarinen und einen Beutel mit Henrys Schoko-Keksen.

Ich nahm den Highway 101 von Süden und fuhr bis hinter Ventura, wo die erste Straße ins Landesinnere abbiegt, an der Küste entlang. Mein kleiner VW keuchte und ächzte, als er sich die Camarillo-Steigung zum Kamm hinaufquälte. Bergab nach Thousand Oaks ging’s dann leichter. Als ich das San Fernando Valley erreichte, war es sieben, und der Berufsverkehr verstopfte die Straße in beide Richtungen. Fahrzeuge wechselten die Spuren mit jener Schnelligkeit und Gewandtheit, die ich »Straßen-Surfen« nenne; leider geht das Spiel manchmal tödlich aus. Smog hing über dem Talbecken und löschte die umliegenden Berge aus. Wer die Gegend nicht kannte, musste glauben, das Land sei so flach wie ein Brett.

In North Hollywood zweigt die 134 nach Pasadena ab, während die 101 nach Süden und Downtown L. A. führt. Auf einer Landkarte dieses Gebiets sieht das Zentrum von Los Angeles wie ein kleines Loch in der Mitte eines weitmaschigen pinkfarbenen Häkeltuchs aus, das sich über Los Angeles County breitet und im Süden bis Orange County reicht. Zusammenlaufende Straßen sehen aus wie ein Knäuel, in dem sich Wolkenkratzer verfangen haben. Ich habe noch keinen Menschen gekannt, der wirklich etwas Berufliches in Downtown Los Angeles zu erledigen hatte. Wenn man nicht gerade unbedingt Union Station, Olvera Street oder die sündige Meile besichtigen will, gibt es nur einen einzigen Grund, sich in die Nähe um Sixth und Spring zu wagen – den Großhandelsmarkt für Gold und Schmuck oder das Cooper Building, in dem Markenkleidung zu Billigpreisen verkauft wird. Am besten tut man jedoch daran, einfach durchzufahren.