14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Wörterseh Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Als "pures Kinderglück" bezeichnet Patrick Fischer den Moment, als er, dreijährig, zum ersten Mal in voller Hockeymontur in der Stube neben dem Christbaum stand. Wenig später durfte er, genau wie sein älterer Bruder Marco, dem EV Zug beitreten, dem er viele Jahre lang treu blieb. Im vergleichsweise reifen Alter von dreissig Jahren – er war längst einer der erfolgreichsten Eishockeyspieler der Schweiz – setzte er sich in der besten und taffsten Hockey League der Welt, der nordamerikanischen National Hockey League, durch. Sein Rücktritt vom Profisport im Jahr 2009 war ähnlich überraschend wie sein Aufstieg zum Chefcoach der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft sechs Jahre später. Dabei wurde er – dem die Erfolge scheinbar ebenso mühelos zuflogen wie die Herzen der Fans und der Respekt der Konkurrenten und Mitspieler – vom Leben immer wieder geprüft. Er scheiterte und triumphierte, wurde hart kritisiert und hochgelobt. Das Prägendste jedoch: Er fand zur Spiritualität – und letztlich zu sich selbst. Authentisch und mit viel Tiefgang zeigt uns Patrick Fischer in seinem Buch "GAME TIME" auf, dass nicht nur der Spitzensport, sondern auch der hundskommune Alltag seine ganz eigenen Spielregeln kennt. Und er erzählt, warum es so wertvoll ist, auf die innere Stimme zu hören und den Mut aufzubringen, dieser auch in schwierigen Zeiten zu vertrauen. Ganz im Sinne seines Lebensmottos: Trau dich, deine Wahrheit zu leben!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Alle Rechte vorbehalten, einschliesslich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© Wörterseh, Lachen

Wörterseh-Bestseller als Taschenbuch 1. Auflage 2022

Die Originalausgabe erschien 2021 als Hardcover mit Schutzumschlag

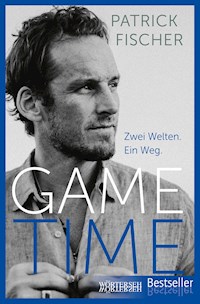

Lektorat: Andrea LeutholdKorrektorat: Lydia ZellerFoto Umschlag: © Mädy GeorgusisUmschlaggestaltung: Thomas JarzinaBildteil: Privatarchiv, alle anderen Fotos sind gekennzeichnetBildbearbeitung: Michael C. ThummLayout, Satz und herstellerische Betreuung: Beate SimsonDruck und Bindung: CPI Books GmbH

ISBN 978-3-03763-324-3 (Taschenbuch) ISBN 978-3-03763-124-9 (Originalausgabe) ISBN 978-3-03763-809-5 (E-Book)

www.woerterseh.ch

»Mitakuye oyasin – wir sind alle miteinander verbunden«

LAKOTA

Gewidmet all den Menschen, die mich in meinem Leben liebevoll oder schmerzhaft berührt haben und mich dadurch die Vielfalt aller Emotionen erleben liessen.

Inhalt

Über das Buch

Über die Autoren

Vorwort der Autorin

AUFBRECHEN

Alles fängt mit einem Grüezi an

UNTERWEGS SEIN

Vreny und Walter Fischer, Eltern

»Die Höchststrafe? Kein Hockeytraining!«

Wurzeln im »Herti«

Geld war nie meine Motivation – okay, ein Mal

Wayne Gretzky, »The Great One«

»Er war ein selbstloser Spieler«

Distanz schafft Ruhe und Klarheit

Marco Fischer, Bruder

»Nature Loves Courage«

Du brauchst ein Label

Arno Del Curto, HCD-Trainerlegende und Mentor

»Nie, wirklich nie die Integrität verlieren!«

Das Momentum – der Heilige Gral

Christian »Wolwo« Wohlwend, Freund und HCD-Coach

»Jetzt sind wir also im Final, wir zwei Clowns«

ANKOMMEN

Fadengerade

Mädy Georgusis, Lebenspartnerin

»Das hat das Leben gut für uns eingefädelt«

Sandra Fischer, Schwester

»Mir imponierte seine Konsequenz«

Den eigenen Weg gehen

Dank

Über das Buch

Als »pures Kinderglück« bezeichnet Patrick Fischer den Moment, als er, dreijährig, zum ersten Mal in voller Hockeymontur in der Stube neben dem Christbaum stand. Wenig später durfte er, genau wie sein älterer Bruder Marco, dem EV Zug beitreten, dem er viele Jahre lang treu blieb. Im vergleichsweise reifen Alter von dreissig Jahren – er war längst einer der erfolgreichsten Eishockeyspieler der Schweiz – setzte er sich in der besten und taffsten Hockey League der Welt, der nordamerikanischen National Hockey League, durch. Sein Rücktritt vom Profisport im Jahr 2009 war ähnlich überraschend wie sein Aufstieg zum Chefcoach der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft sechs Jahre später. Dabei wurde er – dem die Erfolge scheinbar ebenso mühelos zuflogen wie die Herzen der Fans und der Respekt der Konkurrenten und Mitspieler – vom Leben immer wieder geprüft. Er scheiterte und triumphierte, wurde hart kritisiert und hochgelobt. Das Prägendste jedoch: Er fand zur Spiritualität – und letztlich zu sich selbst. Authentisch und mit viel Tiefgang zeigt uns Patrick Fischer in seinem Buch »GAME TIME« auf, dass nicht nur der Spitzensport, sondern auch der hundskommune Alltag seine ganz eigenen Spielregeln kennt. Und er erzählt, warum es so wertvoll ist, auf die innere Stimme zu hören und den Mut aufzubringen, dieser auch in schwierigen Zeiten zu vertrauen. Ganz im Sinne seines Lebensmottos: Trau dich, deine Wahrheit zu leben!

Über die Autoren

Patrick Fischer, geb. 1975 in Zug, spielte siebzehn Jahre lang Eishockey auf höchstem Niveau. Nach abgeschlossener kaufmännischer Lehre, die er parallel zu seiner Eishockeyausbildung absolvierte, bestritt er 661 Partien in der Nationalliga A, der heutigen National League, und wurde mit dem HC Lugano und dem HC Davos Schweizer Meister. Im Jahr 2000 gewann er als Captain mit dem HC Davos den Spengler Cup. 1994 stand er zum ersten Mal im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft und bestritt in der Folge insgesamt 183 Länderspiele. 2006 setzte er sich im Trainingscamp der nordamerikanischen NHL durch und spielte eine Saison lang für die Phoenix Coyotes. Anfang 2007 unterschrieb er einen Vertrag beim russischen SKA Sankt Petersburg und kam kurz darauf zum EV Zug zurück. 2009 beendete er seine aktive Spielerkarriere, bereiste die Welt und zog 2010 ins Tessin, wo sein Sohn Kimi lebte. Dort war er beim HC Lugano fünf Jahre lang in verschiedenen Trainerpositionen tätig. Als die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an der WM 2013 in Stockholm Silber gewann, stand er als Assistenztrainer an der Bande. Seit Dezember 2015 ist er Chefcoach und gewann mit der Nati an der WM 2018 in Kopenhagen abermals Silber. Beim EV Zug, seinem Herzensklub, wurde Patrick Fischer an der Wall of Fame verewigt, und seine Rückennummer 21 wird nicht mehr vergeben. Er lebt mit seiner Familie in Sulz LU.

© Eddy Risch

Doris Büchel, geb. 1971 in Buchs SG, ist Autorin und Herausgeberin der »Edition Onepage« – eines Magazins, das auch ein Plakat ist. Sie schrieb vor allem Porträts und Reportagen für Magazine und fokussiert sich heute auf das Schreiben von Biografien und Briefen. Bei Wörterseh erschien von ihr der Bestseller »Grenzgängerin« über die Schweizer Abenteurerin Evelyne Binsack. Doris Büchel lebt mit ihrem Mann, dem ehemaligen Skirennfahrer Marco Büchel, durch den sie die Höhen und Tiefen des Spitzensports hautnah miterlebte, in Triesenberg, Liechtenstein. www.sleepless-sheep.com

Vorwort der Autorin

Drei Eishockeymatches habe ich bisher live gesehen, alle anlässlich des Spengler Cup in Davos. Was mich dabei besonders beeindruckte, waren Tempo und Dynamik der Spiele. Sie waren dermassen hoch, dass ich die allergrösste Mühe hatte, den winzig kleinen Puck von der Tribüne aus im Auge zu behalten. Egal. Mir gefiel die Mentalität des Sports. Und mir gefällt der Hockeyspieler mit seinem Holzfällercharme, seiner Unerschrockenheit, dem Playoff-Bart, der Zahnlücke und seiner Agilität und Bodenständigkeit, die er selbst dann behält, wenn er dank seinem Können längst zum Millionär geworden ist. Zumindest rede ich mir ein, dass es so ist.

Ich mag Sport, treibe selber welchen und lebe seit zwanzig Jahren an der Seite eines ehemaligen Skirennfahrers, was mir einen faszinierenden Einblick, quasi einen Fensterplatz in das Innenleben eines Spitzensportlers, beschert. So kam es, dass ich mich, nebst den Resultaten, vor allem für die stillen Momente im Leben eines Sportlers interessiere. Diejenigen, die weniger in den Tageszeitungen kommentiert und kaum an den Stammtischen verhandelt werden. Die Momente, bevor die Scheinwerfer in der Arena angehen; die Momente in den Katakomben, im Starthaus, zwischen den Läufen; die Momente, nachdem die Sportlerin die Tür hinter sich geschlossen hat und mit sich, ihrem Sieg oder ihrer Niederlage allein ist. Mich interessiert der Mensch hinter der Rangliste. Wie geht er mit dem massiven Druck um? Wie fühlt sich dieser Druck an? Wie verarbeitet die Athletin die ganze Bandbreite an Emotionen, die während eines einzigen Wettkampftages auf sie niederprasseln? Woher nimmt der Sportler die Kraft, immer wieder aufzustehen, weiterzumachen, dranzubleiben?

Dann befasste ich mich mit Patrick Fischer – einst einer der besten Hockeyspieler der Schweiz und heute Nationalcoach –, von dem ich gelesen hatte, dass er mit indigenen Völkern im Dschungel gelebt habe und über eine ausgeprägte spirituelle Seite verfüge. Und ich fragte mich: Wie gelingt ihm der Tanz zwischen der taffen Hockeywelt und der feinsinnigen geistigen Welt? Oder ist es gar kein leichtfüssiger Tanz? Sondern ein beschwerlicher Berglauf, nahe am Limit? Wie bringt er das unter einen Hut? Und all dies unter den kritischen Augen der Öffentlichkeit?

Fragen über Fragen. Und noch mehr Fragen taten sich während unseres Kennenlernens auf: Patrick, wie gehst du mit dem Wissen um, dass du umso tiefer fallen kannst, je höher du auf der Karriereleiter steigst? Was hat es mit dir gemacht, als du die einmalige Chance hattest, Teil der NHL zu werden, du aber für diesen Traum deinen kleinen Sohn daheim zurücklassen musstest? Wie war das genau mit Wayne Gretzky? Wie fühlt sich Kritik an? Kannst du verlieren? Und überhaupt, woher nimmst du den Mut, dich so untypisch schweizerisch hinzustellen und zu sagen: »Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft wird Weltmeister«? Oder ist es gar nicht Mut, sondern Übermut? Oder vielmehr ein unendliches Vertrauen in dich und deine Mannschaft? Falls ja, woher kommt es?

Um Antworten zu bekommen, traf ich mich mit Patrick Fischer in Bad Ragaz, Buchs, Davos, Glarus, Lugano, Sulz, Visp, Zug oder Zürich – in Autobahnraststätten, Eishallen, Hotellounges und Restaurants, am Küchentisch, am Pool oder im Tipi-Zelt. Und ja, ich war auch in der Garderobe (nein, es riecht dort nicht so streng wie angenommen). In den unterirdischen Gängen der Lonza Arena in Visp lernte ich einen anderen »Fischi« kennen. Der charismatische Strahlemann wich dem fokussierten Nati-Coach, der nicht lange fackelte und seiner Mannschaft messerscharfe Ansagen lieferte in einem fesselnden Kauderwelsch aus Englisch und Schweizerdeutsch, einem Hockeyslang, der mir zwar imponierte, den ich aber beim besten Willen nicht verstand. Es war ein Feuerwerk. Ich versuchte zu folgen – und versagte. Ganz im Gegensatz zu seinen Jungs, die ihm, in kompletter Hockeymontur, an den Lippen hingen und offenbar genau wussten, was ihr Coach von ihnen erwartete. Jedenfalls gewann das Nationalteam anschliessend das Vierländerturnier und schlug Russland im Final mit 8 : 2.

Patrick Fischer nahm sich Zeit, war präsent, erzählte lustvoll, mit Witz und Tiefgang. Auch Weggefährten teilten Erinnerungen – Arno Del Curto zum Beispiel, die Schweizer Trainerlegende und der Coach, der Patrick am meisten prägte. Und ich durfte Wayne Gretzky am Telefon befragen – der Kanadier ist »The Great One«, eine lebende Eishockeylegende.

Nun habe ich also tatsächlich ein Hockeybuch geschrieben. Wobei es natürlich nicht wirklich ein Hockeybuch ist, weil es sich längst nicht nur an Sportlerinnen und Sportler richtet, an Coaches, Spieler und Fans, sondern an alle Frauen und Männer, Junge und Alte, die sich, genau wie ich, für Menschen interessieren, für Brüche in Biografien, die Kehrseite der Medaille, die Stille zwischen den Zeilen. Dieses Buch ist eine Momentaufnahme. Es protokolliert unsere Gespräche, die zwischen August 2019 und Januar 2021 stattfanden. Und es enthält eine Message – aber lassen wir Patrick Fischer nun selber erzählen und tauchen wir ein in das Spiel des Lebens.

Doris Büchel, im März 2021

AUFBRECHEN

Alles fängt mit einem Grüezi an

Es war Ende April 2013, wir standen in den letzten Vorbereitungen für die Eishockey-Weltmeisterschaft, die Anfang Mai in Schweden und Finnland stattfinden würde. Wir – Nationaltrainer Sean Simpson, sein langjähriger Assistenztrainer Colin Muller und ich, der ich diesen Trainerstab fünf Monate nach der erfolgreichen U-20-Weltmeisterschaft in Russland zum zweiten Mal ergänzen durfte – standen ziemlich unter Druck, weil die Schweizer Nationalmannschaft bei den beiden vorherigen Weltmeisterschaften das Minimalziel »Viertelfinal« verpasst hatte. Entsprechend angespannt war vor allem Coach Simpson, der natürlich die Hauptverantwortung trug. Dass einige der besten Spieler kurzfristig ihren Einsatz abgesagt hatten – die einen aufgrund schwerer Verletzungen, die anderen mit eher fadenscheinigen Ausreden –, trug auch nicht wirklich zur Verbesserung der Situation bei. Also überlegten wir, was wir tun könnten, um das Ruder herumzureissen und eine erfolgreiche Weltmeisterschaft zu spielen.

Da die Nationalmannschaft oft innerhalb kurzer Zeit mit Spielern aus den verschiedenen Klubs und Ligen zusammengesetzt wird, ist der Teamspirit ein entscheidender Faktor. Mit der richtigen Energie lässt sich enorm viel beeinflussen. Die Rechnung ist simpel: Du hast zwei Mannschaften, beide sind technisch und taktisch auf demselben Niveau. Die eine hat weniger Energie, die andere mehr. Wer gewinnt? – Genau, die Mannschaft mit mehr Energie. That’s it. Ich bin überzeugt davon: Am Ende geht es darum, wer untereinander den besten Kitt hat. Mit dem richtigen Spirit kann ein Team über sich hinauswachsen. Und, ja, sogar technische Defizite wettmachen.

Für uns war deshalb klar: Wir mussten Energie und Kraft in unsere Nationalmannschaft bringen und uns als Team auf unsere Stärken besinnen. Aufgrund dieser Ausgangslage setzten wir auf das Überraschungsmoment und wählten auch junge Spieler aus, die noch nie an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hatten. Einer davon war zum Beispiel Julian Walker, ein grosser, kräftiger Stürmer. Dreimal fragte er ungläubig nach, ob er wirklich nach Stockholm mitdürfe, wo wir diese Weltmeisterschaft bestreiten würden. Erst konnte er es kaum glauben – und dann spielte er ein unglaubliches Turnier. Andere, Stammspieler, boten wir nicht mehr auf. Wir wussten zwar, dass sie in ihren Klubs erfolgreich spielten, spürten aber auch, dass sie diese Energie, die absolute Bereitschaft, alles für die Nationalmannschaft zu geben, nicht zu hundert Prozent mitbrachten.

So trafen wir uns anlässlich des letzten Vorbereitungscamps vor der WM im Rittersaal eines Hotels in Rapperswil, wo wir mit der Arbeit begannen. Und zwar ganz am Anfang, bei unseren Wurzeln. Wir redeten über die Geschichte der Schweiz und unsere Vorfahren und in diesem Zusammenhang auch über die Reisläufer, spätmittelalterliche Söldner, kaltblütige und brutale Männer, die sich auf eigene Faust in fremden Diensten verdingten und bis ins 17. Jahrhundert im Dienst europäischer Herrscher standen. Einige unserer Vorfahren waren also echte Kämpfer! Nicht, dass wir von unseren Jungs erwartet hätten, dass sie kaltblütig und brutal vorgehen sollten, nein. Wir wollten mit diesem Rückblick auf unsere Urahnen lediglich aufzeigen, dass wir Schweizerinnen und Schweizer eben nicht nur über Tugenden wie Bodenständigkeit und Bescheidenheit verfügen, sondern auch über Kampfgeist. Diesen Fighting Spirit wollten wir in den Jungs wecken.

Ebenfalls dabei waren unser langjähriger Masseur Kari Müller – der, wenn er nicht gerade mit der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft unterwegs ist, eine eigene Praxis für medizinische Sportmassagen und mentales Coaching betreibt – sowie der Schwinger Martin Grab, den Kari seit einigen Jahren mental betreute. In einem faszinierenden Referat sprach Kari über die Wichtigkeit von Fokussierung und Zentrierung, darüber, wie ein Athlet seine Energie bündeln und wohin er seinen Fokus lenken sollte. Denn: Wo sein Fokus ist, ist seine Energie. Richtet er seinen Fokus vor dem Wettkampf auf sein Handy, geht seine Energie dahin, und er verliert sich in dieser Ablenkung. Richtet er seinen Fokus während des Wettkampfs auf die Zuschauer auf der Tribüne, geht seine Energie dorthin, und er verliert sich in jener Ablenkung. Die Liste könnte beliebig fortgesetzt werden. Kari hatte deshalb ein sogenanntes Zonensystem für Martin erarbeitet. Dieses half dem ehemaligen Spitzenschwinger, sich während eines langen Wettkampftags zum richtigen Zeitpunkt zu fokussieren und seine Energie perfekt einzuteilen. Nach Karis Referat erzählte uns Martin von seinen Erfahrungen mit diesem Mentalsystem und davon, wie es ihn im Jahr 2010 bis in den Schlussgang des Eidgenössischen Schwingfests in Frauenfeld gebracht hatte. Es war sehr spannend, von diesem Hünen von Mann zu erfahren, mit welcher Energie er in den Ring ging und wie er sich vor, während und zwischen den einzelnen Gängen verhielt.

Anschliessend kreierten wir gemeinsam für Stockholm unser eigenes Hockey-Zonensystem, das man sich ungefähr so vorstellen kann: In der Zone Hotel geht es familiär zu und her. Man trifft sich mit Freunden und der Familie, scherzt, lacht, die Atmosphäre ist locker und entspannt. In der Zone Bus schneiden wir uns bewusst von der Aussenwelt ab und treten ein in die Hockeywelt. Die Handys sind aus, der Umgangston wird sachlich. Spätestens in der Zone Garderobe geht es um die individuelle Vorbereitung. Jetzt wird es still. Jeder Spieler widmet sich seinem eigenen Ritual, um die Metamorphose zum Kämpfer zu durchlaufen. Der eine benötigt mehr Zeit dafür, der andere weniger. Um diesem Individualismus Sorge zu tragen, dachten wir uns auch für die Garderobe etwas Besonderes aus: eine Schweizer Karte in Form eines Mannschaftspuzzles. Die Idee dahinter: Jeder Spieler bekommt ein Puzzleteil, auf dem sein Porträtbild abgedruckt ist. Wer sich bereit fühlt für das Match, fügt sein Puzzleteil in die Schweizer Karte an der Wand ein. Ist das Puzzle komplett, ist das Team komplett, und jeder weiss, ohne Worte, dass alle hundertprozentig bereit sind für die bevorstehende Aufgabe. Wichtig ist, dass auch der gesamte Trainerstab, die ganze Delegation mitmacht. Wäre nämlich einer schon fokussiert in seinem Tunnel, während der andere noch Witze reisst, würde das den Energieaufbau empfindlich stören. Deshalb ist es essenziell, dass die eher lauten Spieler Rücksicht nehmen auf diejenigen, die sich in aller Ruhe vorbereiten. Nach dem Match schnappt sich dann jeder sein Puzzleteil, lässt die Anspannung los und geht wieder seine eigenen Wege.

Dies war unser Plan – in Stockholm setzten wir ihn erfolgreich um. Coach Simpson war übrigens immer der Letzte, der sein Puzzleteil einfügte. Und für Raphael Diaz, der erst im Laufe der WM von der NHL zum Nationalteam stiess, bastelten wir kurzerhand ein zusätzliches Teil samt Karabinerhaken, damit er sich ebenfalls in die Schweizer Karte einklinken konnte. Dieses Zonensystem funktionierte für uns wie eine Gebrauchsanleitung. Es half uns, unseren Fokus und unsere Energie während des gesamten Turniers aufrechtzuerhalten. Martin Grab und Kari Müller waren also in unserer Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2013 unglaublich wertvoll.

Wir hatten an diesem Tag in Rapperswil einiges über unsere Vorfahren und die Schweizer Geschichte gelernt, über Fokussierung und Zentrierung geredet und unser eigenes Zonensystem kreiert. Und wir hatten beobachten können, wie sich die Jungs dabei mehr und mehr aufrichteten. Als letzter Event fand die legendäre Rookie-Taufe statt. Unter einem Rookie verstehen wir im Spitzensport einen jungen, noch eher unerfahrenen Sportler. Für seinen offiziellen Einstand in die Nationalmannschaft denkt sich der Trainerstab etwas Lustiges aus, am besten etwas, das ihm ein bisschen peinlich ist. Nachdem es in den vergangenen Jahren zum Standard geworden war, dass Spieler an Grossanlässen Kaugummi kauten, anstatt die Landeshymne mitzusingen, schlug Kari unserem Captain Mathias Seger vor, unsere sieben Rookies vor versammelter Mannschaft die Landeshymne vorsingen zu lassen, und zwar so lange, bis ihr Gesang den Routiniers genehm war. Ich war sofort begeistert von dieser Idee, auch, weil ich ein Fan der Hymne bin. Sie ist für mich eine schöne Möglichkeit, die Dankbarkeit seinem Land gegenüber auszudrücken und dessen Geschichte zu ehren. Trotzdem: Ich war 37 Jahre jung, und noch vor wenigen Jahren hatte ich selber mit oder gegen einige der versammelten Jungs Hockey gespielt. Und jetzt sollte ich ihnen als Assistenzcoach unsere Landeshymne beibringen? Das war schon ziemlich speziell.

Egal. Wir drückten unseren Rookies je ein Blatt Papier mit der ersten Strophe der Hymne in die Hand, aus irgendeinem Handy spielten wir die Melodie ab, und dann ging es los: Einmal sangen die Deutschschweizer, dann die Französischsprachigen, dann alle zusammen. Anschliessend mussten die alten Haudegen den Jungen vorführen, wie man es richtig macht. Am Anfang waren einige ziemlich gehemmt, und bestimmt haben auch manche innerlich den Kopf geschüttelt. Aber am Schluss stellte sich das ganze Team im Kreis auf, und gemeinsam sangen wir uns in einen coolen Groove hinein. Die Rookie-Taufe war eine lustige Übung für uns alle. Dass daraus etwas ganz Besonderes entstehen sollte, ahnten wir damals natürlich noch nicht.

Physisch waren wir bereit. Wir hatten im Vorfeld hart auf dem Eis und im Kraftraum trainiert. Jetzt hatten wir auch den Kampfgeist der Mannschaft geweckt, uns als Team mit der Schweiz verbunden, unsere Ehre herausgekitzelt und an unseren Stolz appelliert. Dabei ging es nicht mehr um Taktik, sondern nur noch um Emotionen.

Und dann flogen wir nach Stockholm. Innerhalb des Trainerstabs herrschten immer noch gemischte Gefühle. Auch deshalb, weil uns nach wie vor ein wesentliches, wenn nicht das wichtigste Puzzleteil überhaupt fehlte: die konkrete Zielsetzung für diese Weltmeisterschaft! Dieser Prozess ist sehr delikat. Definiert nämlich der Trainerstab das Ziel, verstehen es die Spieler als Auftrag, den sie zu erfüllen haben. Kommt die Zielsetzung aber von ihnen selbst, ist die Motivation eine völlig andere. Für uns war deshalb wichtig, dass sich die Spieler das Ziel selbst setzten. Nur: In 48 Stunden würde das Turnier losgehen, aber das Herz unseres Projektes schlug immer noch nicht. Konkret: Es gab zwar Vorgaben des Verbandes und Erwartungen von Fans und Sponsoren, aber nach wie vor keine klare Ansage unserer Jungs. Also schlug Kari eine etwas unkonventionelle Massnahme vor: die »Papstwahl«. In Absprache mit der ganzen Staff sperrten wir die Spieler, ohne Trainerstab, im Speisesaal ein und sagten ihnen, dass sie erst wieder herauskommen könnten, wenn sie sich als Team auf ein Ziel geeinigt hätten. Es verging geraume Zeit, bis Captain Seger von innen an die Tür klopfte und verkündete, das Ziel sei gefunden. Es lautete: »Wir wollen an dieser Weltmeisterschaft eine Medaille holen!« Er sagte aber auch, dass sie ihr Ziel für sich behalten wollten, solange sie die Medaille nicht in ihren Händen halten würden. Halleluja, das Kind war geboren! Genau so wollten wir es machen.

Einen Plan hatten wir nun, aber würde er tatsächlich den Praxistest bestehen? Gut, dass wir mit Mathias Seger einen Captain hatten, der es ausgezeichnet schaffte, die Mannschaft weiter zusammenzuschweissen. »Segi« ist einer, der die Jungs nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Garderobe unermüdlich und mit viel Herzblut anfeuert. Er hat die besondere Gabe, sofort eine Beziehung zwischen den unterschiedlichsten Charakteren herzustellen. Tatsächlich kenne ich keinen einzigen Menschen, der ihn nicht mag. Er verfügt über diese sympathische Art, die sofort für gute Laune sorgt und eine positive Atmosphäre schafft. Selbst Marc Crawford, einst Trainer von Joe Sakic und Peter Forsberg – zwei Eishockey-Weltstars –, sagte mir einmal, Mathias Seger sei der beste Captain gewesen, den er je gehabt habe. Segi ist ein authentischer Leader, der unsere Ideen von Anfang an unterstützte und mittrug. Für die bevorstehende Aufgabe, aus der wir mit einer Medaille herauskommen wollten, war er der perfekte Captain.

Das erste Spiel gegen das Heimteam aus Schweden gewannen wir mit 3 : 2. Klar, man kann sagen, das sei Glück gewesen. Aber ich sage: »Wir haben gekämpft wie die Löwen!« Und dann bestätigten wir unsere Leistung, indem wir im zweiten Spiel Kanada 3 : 2 schlugen – ein Sieg, der sehr wichtig war für den weiteren Verlauf des Turniers. Nach jedem Match bildeten wir in der Garderobe einen Kreis, unsere Hände ruhten auf den Schultern der Kameraden rechts und links von uns, in unserer Mitte auf dem Boden lag die Schweizer Fahne, und gemeinsam sangen wir die Schweizer Hymne. Dann gewannen wir auch das dritte Spiel gegen Tschechien 5 : 2 und spürten mehr und mehr: Das kommt gut! Nacheinander gewannen wir die Spiele vier gegen Slowenien, fünf gegen Dänemark, sechs gegen Norwegen und sieben gegen Weissrussland und zogen ins Viertelfinal ein. Das Minimalziel war geschafft! Die Hymne sangen wir derweil immer leidenschaftlicher. Im Viertelfinal schlugen wir Tschechien 2 : 1 und dann, im Halbfinal, die USA 3 : 0. Als wir ins Final gegen Schweden einliefen, kannten wir jede Textzeile des Schweizerpsalms in- und auswendig.

Leider verloren wir diese letzte Partie 1 : 5 – doch wir gewannen Silber. Silber an einer Weltmeisterschaft! Das hatte es in der Geschichte des Schweizer Eishockeys noch nie gegeben! Mehr noch: Seit über fünfzig Jahren hatte keine Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft mehr eine Medaille gewonnen. Nie zuvor hatten wir eine derartige Konstanz und Qualität gezeigt. Diese Mannschaft hatte absolut überperformt.

Da merkte ich: Aha, es geht doch! Wir können es! Es ist nur in unserem Schädel. Wir müssen an uns glauben. Wir müssen uns vertrauen. Wenn wir uns vertrauen, können wir Eishockey spielen wie Weltmeister!

In ausgelassener Stimmung traten wir den Heimflug an. Die Landung in Zürich war sanft, und als wir zum Gate rollten, passierte etwas Unvergessliches: Captain Segi hatte – einer Eingebung folgend – die Crew dazu veranlasst, über das Board-Telefon die Nationalhymne abzuspielen. Und dann tat das ganze Team, was man eigentlich nicht tun sollte, solange das Flugzeug noch rollt: Einer nach dem anderen erhob sich und begann zu singen. Schliesslich standen wir alle aufrecht im Flieger und sangen noch einmal inbrünstig unsere Landeshymne. Das war unvergesslich, ein einzigartiger Moment – vielleicht sogar der berührendste Moment meines ganzen Sportlerlebens. Mir stellt es heute noch die Haare auf, wenn ich daran denke. Noch einmal spürten wir diese Kraft innerhalb der Mannschaft, diese unglaubliche Energie und Verbundenheit mit unserem Land.

Später wurden wir von den vielen, vielen Fans in Empfang genommen. Das war ein Tohuwabohu in der Ankunftshalle! Alle haben sich mit uns gefreut und mit uns die Silbermedaille gefeiert. Und dort, in jenem Moment, spürte ich zum ersten Mal diesen echten, inneren Stolz – in unserer Mannschaft, in unserem Trainerstab, der ganzen Delegation, den vielen Fans und Kids. Seither ist es in meinem Schädel eingebrannt: Wir Schweizerinnen und Schweizer sind ein stolzes Volk. Der Stolz steckt tief in uns drin.

Rückblickend kann ich sagen, dass wir wohl etwas zu überheblich in die letzte Partie gegen Schweden gegangen waren. Nach der 1 : 0-Führung im Final waren wir unkonzentriert und liessen dumme Gegentore zu. Heute bin ich überzeugt davon: Es hatte damit zu tun, dass wir unser Ziel, eine Medaille, bereits erreicht und deshalb im letzten Spiel unseren Fokus verloren hatten. Allerdings lernten wir aus dieser Situation enorm viel für die Zukunft: Erreichen wir das nächste Mal ein Final, wissen wir, was wir zu tun haben.

Für mich persönlich war die WM 2013 der Startschuss, um in Zukunft den Weg im Sport mit dieser Energiearbeit zu gehen und sie weiter zu vertiefen. Denn: Qualitativ waren wir als Mannschaft unterlegen. Aber dank unserem Teamspirit und Mindset fegten wir einen Gegner nach dem anderen vom Eis. In Stockholm lernte ich, was man aus einer Mannschaft herausholen kann, wenn die Energie stimmt.

Ich habe schon einmal Ähnliches erlebt, bei meiner letzten Saison 2008/2009, als noch aktiver Spieler beim EV Zug. Die halbe Mannschaft plagte sich mit Verletzungen herum, wir dümpelten während der gesamten Saison auf den letzten Rängen, einmal lagen wir ganze fünfzehn Punkte hinter den Playoff-Punkten zurück. Rundum herrschte Chaos, und bald hiess es, unser Coach, der Kanadier Doug Shedden, solle entlassen werden. Ich war damals im Captain-Team und sagte: »Ihr müsst keinen Trainer entlassen, es liegt nicht am Coach!«

Entsteht in einer Mannschaft eine Krise oder werden Erwartungen nicht erfüllt, sucht man die Lösung gern im Aussen. Man versucht, die Misere zu lösen, indem man teure Spieler einkauft oder den Trainer auswechselt. Wir als Team waren uns aber sicher, dass alles Notwendige innerhalb unseres Kreises vorhanden war. Wir glaubten an unseren Coach. Doug war ein guter Typ, der nicht alles allein lösen wollte, sondern uns immer mit in sein Boot holte. Dadurch standen auch wir Spieler in der Verpflichtung, dass es wieder gut kam. Wir hatten uns selber in diese Situation hineinmanövriert, also wollten wir auch selber wieder rausfinden. Und zwar gemeinsam. Das schweisste uns zusammen. Wir waren ein guter Kern von Jungs, die auch neben dem Hockey viel Zeit beim Pokern, Essen oder Golfen miteinander verbrachten. Wir mochten einander. Auch unsere Freundinnen und Frauen verstanden sich gut. Und dann schafften wir tatsächlich den Turnaround. Wie? Indem wir uns zusammenrissen, die Ruhe bewahrten und zusammenhielten. Nie fiel einer dem anderen in den Rücken. So konnten wir fünfzehn der letzten siebzehn Matches vor den Playoffs gewinnen und ein Unentschieden spielen.

Und dann kam das alles entscheidende letzte Wochenende. Es war der zweitletzte Spieltag. Wir spielten in Langnau gegen unseren Tabellennachbarn und wussten: Wir müssen ihn schlagen, sonst tauchen wir ab. Wir schafften es und sicherten uns an diesem Samstag dank unserem Sieg unseren Platz in den Playoffs. Zumindest bis Sonntag, denn da mussten wir daheim gegen Kloten gewinnen – für den Fall, dass Langnau in Lugano zuschlug, was tatsächlich geschah. Doch wir besiegten auch Kloten und zogen im letzten Moment, mit zwei Punkten Vorsprung, in die Playoffs ein.

An jenem Wochenende ging in Zug die Fasnacht los. Schon fünf Minuten nach dem Match sass jeder von uns verkleidet in der Garderobe. Einer war der grüne Hulk, der nächste ein Gorilla, ich selber verzichtete ausnahmsweise auf meine Lieblingsverkleidung – Taucheranzug, Schnorchel, Flossen und zwei Tanks auf dem Rücken, damit wir nicht verdursteten – und wurde stattdessen zum Piraten mit Schnauzer und Augenklappe. Nur Travis Green, der heutige Coach bei den Vancouver Canucks, wollte nicht so richtig mitmachen. »I don’t like carnival«, sagte er trocken, und hatte als Einziger kein Kostüm dabei. Also halfen wir ein bisschen nach, und innerhalb von zehn Minuten war auch er komplett verkleidet. Dann gingen wir alle zusammen feiern, und auch Travis hatte unglaublich viel Spass.

Diese Episode zeigt, wie wir als Mannschaft tickten und wie stark unser Zusammenhalt war: Wir waren dermassen von unserem Sieg gegen Kloten und unserem Einzug in die Playoffs überzeugt, dass wir alle schon mit einer Verkleidung in der Tasche zum Spiel kamen.

Dann, in der ersten Playoff-Runde, war die Energie in unserer Mannschaft superstark. Wir flogen förmlich über das Eis! Den Dominator der Saison, den SC Bern, schalteten wir in der Best-of-Seven-Serie mit 4 : 1-Siegen sang- und klanglos aus. Erst in der zweiten Playoff-Runde mussten wir uns geschlagen geben. Wir zahlten Tribut für den harten Weg, der hinter uns lag. Kein Wunder, wir hatten monatelang gekämpft – schliesslich ging es in jedem einzelnen Match um alles –, viele mussten sich fitspritzen lassen, und irgendwann war die Luft draussen. Im Halbfinal gegen Kloten spielten wir nur noch mit sechzehn Feldspielern. Aber: Obwohl wir lange untendurch mussten, hielten wir als Team stets zusammen und gingen letztlich erhobenen Hauptes aus dieser Saison raus. Dass wir uns, trotz den ganzen Unruhen, gemeinsam aus diesem Tief herauskämpfen konnten, machte, dass die Saison 2008/2009 emotional eine der schönsten meiner gesamten Karriere wurde. Sie hat mich gelehrt, dass es nicht zwingend das Wichtigste ist, den Titel zu gewinnen. Das Wichtigste ist, im Team zusammenzuhalten und das Beste für die Mannschaft zu geben. Mehr kann man nicht tun. Nur: Man muss es tun. Und: Man muss es gemeinsam tun. Für mich war dies eine Erfahrung fürs Leben. Übrigens: Doug Shedden blieb noch weitere sechs Jahre Coach beim EVZ.

Was also meine ich, wenn ich von Mindset rede? Mindset bedeutet, ein Ziel vor Augen zu haben und die Bereitschaft, den Weg dahin zu gehen. Den ganzen Weg. Auch wenn es wehtut. Ich bin heute 45 Jahre alt. Wenn ich mir vornehme, in zwei Jahren den New-York-Marathon unter fünf Stunden zu laufen, muss ich zuerst wissen, dass ich eine halbwegs reelle Chance haben werde, die Ziellinie im Central Park zu überqueren. Ich muss mir aber auch bewusst sein, was dieses Ziel für mich bedeutet. Nämlich, dass ich viel Zeit investieren, meine Ernährung umstellen, auf vieles verzichten und regelmässig trainieren muss. Und dann muss ich ins Tun kommen. Und das Ding durchziehen. Es steckt also auch eine Menge Disziplin und harte Arbeit dahinter. Indem ich mir jedoch das Ziel setze und visualisiere, fange ich automatisch an, mich mit den Läuferinnen und Läufern, die eine Strecke von 42,195 Kilometern unter fünf Stunden schaffen, zu vergleichen. Dasselbe gilt, wenn wir als Nationalmannschaft sagen, dass wir Weltmeister werden wollen. Dann fangen wir an, uns mit den Weltmeistern zu vergleichen, uns nach oben zu orientieren und daran zu wachsen.

Du bist, was du tust. Und alles fängt mit einem Gedanken an. Der Gedanke ist der Samen jeder Aktion. Schade ist, dass viele Menschen ihre Träume und Visionen aufgeben, sobald Zweifel aufkommen. Manche lassen sich auch durch ihr persönliches Umfeld verunsichern, wenn nicht gar blockieren. Oder – und das ist noch schlimmer – sie werden von anderen in ihrem Aufgeben bestärkt. Als Reaktion darauf, dass sie den Bettel vorzeitig hinschmeissen, müssen sie sich Sätze anhören wie: »Wir haben von Anfang an gedacht, dass das nicht funktioniert!« Das ist schade. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen und in unserem Tun bestärken. Selbst wenn die Gefahr, zu scheitern, reell ist.

Auch wir waren mit der Nationalmannschaft schon oft im Tief. Uns war aber immer bewusst, dass wir weiter an uns glauben und an uns arbeiten müssen, auch wenn es gerade richtig schwierig war. Dieses Mindset hilft, Herausforderungen anzunehmen und daran zu wachsen.

Ich werde häufig gefragt, zu welchem Zeitpunkt ich wusste, dass ich einmal Eishockeyprofi werden möchte. Das ist interessant, denn für mich stellte sich diese Frage in dieser Form nie – ich wollte einfach schon immer ein Profispieler sein. Einen Plan B gab es nicht. Mit drei Jahren fing ich an, Eishockey zu spielen, siebzehnjährig gab ich mein Debüt in der Nationalliga A, und bald spielte ich regelmässig in der Nationalmannschaft. Mit dreissig wollte ich in die NHL und schaffte, nach einem erfolgreichen Trainingscamp, tatsächlich den Sprung in eine Mannschaft der besten Eishockeyliga der Welt. Die NHL-Erfahrung war für mich als Eishockeyprofi das Tüpfelchen auf dem i. Entscheidend war das Mindset. Der Mut, gross zu denken und den ganzen Weg entschlossen zu gehen. Für mich ist diese Einstellung der wichtigste Pfeiler für den Erfolg.

Ich mag in diesem Zusammenhang die Geschichte von LeBron James, dem US-amerikanischen Basketballspieler. Achtzehnjährig verkündete er, dass er der beste Basketballspieler der Welt werden wolle. Und das ausgerechnet zu einer Zeit, als der absolute Michael-Jordan-Hype herrschte. Da kommt also dieser Junge und sagt: »I wanna be the G. O. A. T. – the greatest of all time!« Und heute? Heute stellt sich die Frage, ob Michael Jordan oder LeBron James der Grösste aller Zeiten ist. Das nenne ich Mindset. Du kannst Dinge visualisieren, herandenken. Deshalb ist mir auch so wichtig, dass die Nationalmannschaft diesen Gedanken verinnerlicht: Wir wollen und wir können Weltmeister werden!

Ich sage es noch einmal laut und deutlich: Für mich ist es logisch, dass die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft Weltmeister wird. Vielleicht passiert es bald, vielleicht in fünfzig Jahren. Mein Gefühl sagt mir aber, dass es sehr bald passieren kann. Ich war überzeugt davon, dass wir schon im Mai 2020 die reelle Chance bekommen würden. Aber Covid-19 machte uns einen Strich durch die Rechnung. Die Heim-WM, die in Zürich und Lausanne hätte stattfinden sollen, auf die wir so lange hingearbeitet und auf die wir uns unbändig gefreut hatten, fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Anfangs war das ein schwerer Schlag für uns. Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass unsere Nationalmannschaft, so wie sie sich heute präsentiert, alles mitbringt, um Grosses zu erreichen. Coronavirus hin oder her – indem wir uns das Ziel Weltmeister setzen, werden wir daran wachsen.

Mir ist bewusst, dass ich mich mit dieser Aussage exponiere. Ich setzte mich damit bereits heftigem Gegenwind aus. Kein Wunder, schliesslich werden wir Schweizerinnen und Schweizer dazu erzogen, nicht aufzufallen, aus der Reihe zu tanzen oder gar abzuheben. Das grösste Kompliment für uns ist, als »bescheiden« oder »bodenständig« bezeichnet zu werden. Das ist quasi der Ritterschlag. Und jetzt stellt sich einer hin und spuckt – ganz untypisch schweizerisch – grosse Töne von wegen Gold und Weltmeistertitel. Das gefällt vielen Leuten nicht. Ich sei abgehoben und arrogant, hiess es, und dann noch anderes wenig Schmeichelhaftes. Nun, natürlich habe ich nichts gegen Bescheidenheit und Bodenständigkeit. Beides sind wertvolle Tugenden. Aber sie können dich in gewissen Situationen eben auch bremsen. Im Spitzensport zum Beispiel. Wenn im Eishockey nämlich einer mit Vollgas auf dich zugeflogen kommt und du bist nicht überzeugt von dir, dann macht es tack, tack, tack, und du fliegst im hohen Bogen über die Bande. Dort kannst du dann liegen bleiben und in aller Bescheidenheit bodenständig sein.

Was ich damit sagen will: Für mich hat diese stete Betonung von Bescheidenheit einen Beigeschmack. Nämlich den, dass wir uns zwar innerlich unserer Stärken bewusst sind, uns aber im Aussen nicht getrauen, dazu zu stehen. Vielleicht aufgrund von Konditionierungen oder alten Glaubenssätzen, die wir in unserem Rucksack mit uns herumschleppen. Ich rede deshalb lieber von Demut als von Bescheidenheit. Der demütige Mensch ist, meiner Ansicht nach, ein dankbarer Mensch. Er glaubt an sich und seine Stärken und steht dazu. Gleichzeitig weiss er, dass er nicht alles kontrollieren und beeinflussen kann, dass er immer auch ein bisschen von anderen und anderem abhängig ist – und akzeptiert das, eben demütig. Für mich ist Roger Federer das beste Beispiel dafür. Er ist sicher hundertprozentig überzeugt von sich und steht zu seinen Ambitionen. Gleichzeitig ist er ausgesprochen authentisch, sympathisch und alles andere als abgehoben. Das eine schliesst das andere nicht aus.

Wir Schweizer Teamsportler hinken in Sachen Selbstvertrauen dem Einzelsportler leider noch ein wenig hinterher. Vielleicht haben wir immer noch gewisse Minderwertigkeitskomplexe, weil wir – abgesehen vom genialen Weltmeistertitel der U-17-Fussball-Junioren 2009 in Nigeria – noch nie einen Titel an einem grossen Turnier gewonnen haben. Ich persönlich finde es schade, dass wir in dieser Hinsicht nicht mutiger zu unseren Ambitionen stehen. Allerdings spüre ich, dass die neue Generation junger Sportlerinnen und Sportler gerade lernt, auf diese Weise zu denken. Das gefällt mir sehr.

Im Sommer 2019 war ich am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest, das quasi vor der Haustür meiner Eltern in Zug stattfand. Viele sprachen mich an, gratulierten mir für bisher Erreichtes und wünschten mir Glück für die damals bevorstehende Heim-WM. Das war schön und überraschte mich positiv. Schliesslich sind wir Schweizerinnen und Schweizer nicht in erster Linie für unsere offene Wesensart bekannt, sondern lassen einander eher in Ruhe. Aber an diesem Schwingfest spürte ich eine andere, eine zugewandte Energie. Und als alle, etwa 50 000 Menschen, gemeinsam in dieser gewaltigen Arena die Schweizer Hymne sangen und sich mit Christian Stucki, dem neuen Schwingerkönig, freuten, hatte ich Gänsehaut. Ich stellte mir vor, wie es an unserer Heim-WM sein könnte und dass es wahnsinnig schön wäre, in unserem Land etwas zu reissen und eine Euphorie unter den Menschen zu entfachen. Wie wir mittlerweile wissen, kam es anders.

Trotzdem: So viele Menschen schwärmen von diesen Schwingfesten. Sie lieben die Traditionen, das friedliche Miteinander, den hochstehenden Sport. Man geniesst zusammen ein schönes Fest, singt die Hymne, und alle haben Freude. Mir zeigt das: Es ist möglich! Nur, warum zelebrieren wir diese Swissness nur alle paar Jahre an einem Eidgenössischen? Ich meine ja nicht, dass wir das ganze Jahr über im »Sennechutteli« oder in der Tracht daherkommen müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir aus unserem Schweizer Brauchtum noch etwas mehr herausholen könnten.

Ich bin mein Leben lang viel gereist, vor allem nach Nordamerika. Dort erlebe ich immer wieder diesen draufgängerischen Spirit, im Sinne von »everything is possible« – alles ist möglich. Das macht mir Eindruck. In der Schweiz hingegen nehme ich oft einen zurückhaltenden »Au weh, pass auf«-Groove wahr. Ich glaube, diese Einstellung macht auf die Dauer etwas mit uns. Sie hemmt uns. Und irgendwann wird diese Haltung normal. So normal, dass wir nicht einmal mehr merken, dass es nicht zwingend so sein muss; dass vielleicht noch viel mehr möglich wäre, würden wir es uns nur zutrauen.

Die nordamerikanischen Lakota, mit denen ich mich seit meiner Kindheit tief verbunden fühle, sagen: »Mitakuye oyasin – to all my relations.« Damit meinen sie, dass wir alle – die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die Natur – miteinander verbunden sind. Mein Empfinden ist aber, dass diese Verbundenheit mehr und mehr gestört wird. Und es wird immer schlimmer. Bald sind wir dermassen absorbiert durch unsere Smartphones, dass wir blind durch die Gegend laufen und in der Folge immer weniger miteinander kommunizieren. Wir stellen einander auch immer weniger Fragen. Manchmal kommt es mir vor, als hätten wir null Interesse am Gegenüber. Da frage ich mich: »Sind wir wirklich so sehr mit uns selber beschäftigt?« Das kann es doch nicht sein. Ich persönlich liebe es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, über weiss Gott was zu plaudern. Oft ist daraus schon Tolles, oft auch Unerwartetes entstanden: ein Funke, eine Idee, ein Buch … irgendwas. Ich meine, es fängt doch alles mit einem Grüezi an.