8,99 €

Mehr erfahren.

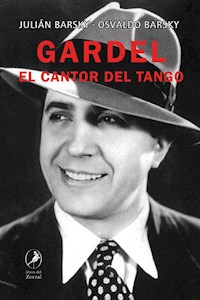

- Herausgeber: Libros del Zorzal

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Cuando el 25 de junio de 1935 se estrella en Medellín el avión en que viajaba Carlos Gardel, la noticia conmueve al mundo. A la difusión masiva de sus discos, se había sumado desde 1931 la gran repercusión popular de sus películas. Todo ello eclosionó en la gira que había emprendido por Latinoamérica, y que acabaría inesperadamente en Colombia, provocando convocatorias populares nunca antes registradas, y que sólo volverían a registrarse con la aparición de los Beatles. ¿Cuáles fueron las circunstancias que hicieron posible semejante fenómeno? ¿Cómo construyó este artista el tango cantado, música de fusión de definida presencia internacional? ¿Cómo el pequeño inmigrante francés logró sintetizar en la cosmopolita Buenos Aires de comienzos del siglo XX la extraordinaria oferta musical sustentada en las migraciones internacionales y nacionales que se desparramaron por las salas de espectáculos de la ciudad? ¿Cómo se lanzó a la conquista de los principales centros internacionales, y logró imponerse como uno de los grandes referentes del canto popular? Estos procesos, su vida y su arte, son presentados en este libro donde dos reconocidos especialistas en la temática, Julián y Osvaldo Barsky, han producido una nueva biografía de Gardel, apoyados en recientes investigaciones volcadas aquí en forma atractiva, presentando al hombre y al artista en su esforzada trayectoria para construirse a sí mismo y para imponer definitivamente la forma de cantar el tango. Rigor académico y un fresco material de época se funden para hacer de este libro una obra imperdible sobre el mayor artista popular del mundo de habla hispana. Julián Barsky / Osvaldo Barsky

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 682

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Julián Barsky - Osvaldo Barsky

Gardel

EL CANTOR DEL TANGO

Barsky, Julián

Gardel : la voz del tango / Julián Barsky y Osvaldo Barsky. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2012.

E-Book.

ISBN 978-987-599-213-9

1. Gardel. 2. Carlos.Biografía. I. Barsky, Osvaldo

CDD 927

© Libros del Zorzal, 2010

Buenos Aires, Argentina

Printed in Argentina

Hecho el depósito que previene la ley 11.723

Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de esta obra, escríbanos a:

Asimismo, puede consultar nuestra página web:

<www.delzorzal.com>

A Gaby, mi luz permanente.A Fernandito Daniel Barsky, que vino a dar un poco de alegría a este mundo.

J.B.

A César Peón y a los amigos del Centro de Estudios Gardelianos.

O.B.

Índice

Prólogo | 8

1. Hic finit vanitas mundi | 13

2. Nacimiento | 31

3. La tierra prometida | 40

4. En Buenos Aires | 52

5. Temprano en la puerta del Paraíso | 70

6. Los primeros pantalones largos | 82

7. El barrio del Abasto | 91

8. Comienzos artísticos | 103

9. Sobreviviendo con su arte incipiente | 119

10. Razzano y compañía | 129

11. Gira del trece | 141

12. El despegue profesional | 153

13. El mudo en el mudo | 173

14. En lo mejor de mi vida | 186

15. Tierra adentro | 195

16. Montevideo en el remanso | 208

17. Arroz a la valenciana | 220

18. La documentación | 228

19. Días de radio | 247

20. Gardel en España: el espaldarazo internacional | 253

21. Gardel en España: La consagración | 272

22. Los cortos del treinta | 297

23. El asalto de París | 305

24. La búsqueda del espacio cinematográfico internacional | 336

25. Compañeros de mi vida | 380

26. La ciudad bruja | 402

27. Un morocho en Nueva York | 418

28. Made in USA | 456

29. La gira final | 475

Conclusiones | 500

Gardel en cifras | 545

Bibliografía | 551

Prólogo

Existe una gran literatura sobre Gardel. Casi cuatrocientos cincuenta libros se han escrito sobre el artista. Muchos de ellos tienen el mérito de haber profundizado en aspectos de su vida o de su arte y, sobre todo, de haber rescatado memorias orales, declaraciones de testigos de época, entrevistas de diarios y revistas y otros elementos útiles para abordar el análisis de la vida y el arte de Gardel.

Pero no fue hasta 1986 que se publicó la primera biografía integral. El mérito de este esfuerzo fue de Simon Collier, profesor de Historia en la Universidad de Essex, Inglaterra. Collier se basó en cinco fuentes esenciales: las memorias de José Razzano escritas por Francisco García Jiménez; la cronología de la carrera artística elaborada por Miguel Ángel Morena; las entrevistas de la prensa al artista recogidas por Hamlet Peluso y Eduardo Visconti; las anotaciones de Armando Defino, el administrador y albacea del cantor; y las memorias de Terig Tucci sobre la vida de Gardel en Nueva York. Siendo un importante avance en relación a lo existente, sobre todo por la agudeza con que logró transmitir los principales logros del artista y las condiciones de su trabajo, la obra era insuficiente en relación a temas importantes.

Por eso, los autores de este libro emprendimos una larga investigación en búsqueda de materiales de época, memorias inexploradas y estudio de las condiciones contextuales que permitieran completar preguntas relevantes sobre distintas etapas de la vida del artista. En 2004 publicamos Gardel. La biografía, un voluminoso trabajo que se apoyó en estos escritos y en nuevas investigaciones que habían alumbrado aspectos desconocidos o poco sistematizados. Fueron entonces relevantes el libro de Orlando del Greco sobre los poetas y músicos autores de la canciones que grabó Gardel, que contiene una gran cantidad de testimonios sobre el artista; e investigaciones puntuales, como las de Guadalupe Rosa Aballe, sobre la escolaridad del cantor; y las de Omar Zatti, sobre la relación de Gardel con el turf y sobre su gira artística final por los países latinoamericanos. Decisiva fue la contribución de Juan Carlos Esteban sobre la inconsistencia de la hipótesis del nacimiento del cantor en tierras uruguayas. También fueron aprovechados otros materiales, como las memorias de Antonio Sumaje, chofer del artista; Manuel Pizarro, director de la orquesta típica de mayor repercusión en Francia en la década del veinte; José Aguilar, guitarrista de Gardel; y Hugo Mariani, colaborador musical del cantor en Nueva York. De igual importancia fueron los estudios realizados sobre la difusión del tango en Europa por diversos autores que se detallan en la bibliografía, así como un nutrido material de investigadores y autores, tanto del interior del país como de Latinoamérica, que cubrieron aspectos puntuales de la vida de Gardel, en especial con respecto a sus actuaciones en dichos lugares.

Gardel. La biografía tuvo un éxito apreciable en la Argentina y en diversos países donde circuló, y fue reconocido por los especialistas y por el público como la principal obra de referencia sobre el artista. Múltiples comentarios y una copiosa correspondencia de los lectores nos confirmaron que el esfuerzo de quince años de trabajo había valido la pena. Además de contar con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, en 2006 ganó el concurso de la Comisión de Bibliotecas Populares de Argentina en la temática “Identidad Nacional”, y desde entonces se encuentra también disponible para la gran cantidad de lectores que concurren a las bibliotecas en todo el país.

Sin embargo, al concluir la introducción de ese libro señalábamos: “Lejos de la concepción que tenemos sobre la permanente evolución del conocimiento histórico está suponer que la nuestra es la biografía ‘definitiva’ de Carlos Gardel. También es seguro que nuevas investigaciones específicas continuarán arrojando luz sobre la vida y la obra de este artista”.

Y, efectivamente, hoy contamos con nuevos estudios y un importante material documental que justifica un nuevo libro. Destacamos así el trabajo de Héctor Ángel Benedetti sobre la historia de las primeras grabaciones del cantor en 1912; el relevante material publicado por Monique Ruffié de Saint-Blancat, Georges Galopa y Juan Carlos Esteban sobre los antecedentes franceses de Gardel como parte de la colaboración entre el Centro de Estudios Gardelianos de Buenos Aires y la Asociación Gardeliana de Toulouse. Raúl Torre y Juan Fenoglio han realizado una investigación criminalística sobre Carlos Gardel, que aporta pruebas irrefutables con relación a la verosimilitud de parte de los documentos que confirman el origen francés del artista. En la misma dirección, se inscriben los trabajos de Enrique Espina Rawson y Norberto Regueira. Los estudios de Rodolfo Zatti sobre Gardel en el Abasto y en sus giras por el Uruguay incorporan nuevos materiales sobre estos temas. El estudio de José María Kobuku sobre la relación de Gardel y Mozart con respecto al trabajo entre música y palabra escrita ha sido también un aporte significativo. El libro de Ángel Olivieri, de sus memorias con el tango, también arroja información poco conocida sobre Gardel y Razzano. Finalmente, los autores de este libro publicamos en 2008 La Buenos Aires de Gardel, donde se avanza en el conocimiento de diversos aspectos de la vida cotidiana de la ciudad en la que se formó el artista.

Pero, sobre todo, es en materia documental en lo que se ha avanzado de forma considerable en estos años. La colección de cartas entre Gardel y Defino que los herederos de este último han hecho conocer recientemente y el continuo enriquecimiento del sitio www.gardelweb.com, dirigido por Jack Lupic, son de seguro los dos acontecimientos más significativos. Al mismo tiempo, en estos años se completó la base discográfica más completa existente sobre la carrera del cantor. Fue creada por Gabriela Giba, y se puede acceder a ella a través del sitio: www.gardelbiografia.com.ar o el boletín mensual Gardel Buenos Aires, ambos coordinados por uno de los autores del presente libro, Julián Barsky.

Todo ese material ha sido trabajado especialmente para este libro, que además está escrito con una dimensión y un estilo que buscan hacer amigable el relato, con escasas citas probatorias, ya que se remite a las pruebas documentales en la bibliografía específica citada al final del libro. Esta pretensión, sin embargo, mantiene el rigor de la investigación que subyace a lo largo de los diferentes capítulos. Tampoco se incorporan aquí los numerosos mitos que cierta tradición oral y literaria ha desplegado sobre el artista, convencidos de que nada es más atrayente que la notable vida y el excepcional desarrollo artístico de Gardel.

1

Hic finit vanitas mundi

Hace seis meses que Carlos Gardel ha muerto en Medellín, Colombia. Su carbonizado cadáver, encontrado bajo uno de los motores del avión trimotor F-31 perteneciente a la S.A.Co. (Sociedad Aérea Colombiana), fue uno de los primeros en ser identificado. La intacta dentadura –a tal punto que causaría admiración entre los médicos que lo examinaron en la morgue–, el abrigo de piel y una cadenita que rezaba “Jean Jaures 735” (dirección de la casa de su madre, en Buenos Aires) cerró cualquier duda.

Hoy, ciento ochenta días después de aquella tragedia, los restos de Gardel ya no descansan en paz. Es que tras una serie de idas y vueltas que combinaron trámites judiciales, reclamos pasionales e intereses económicos, su cuerpo ha sido definitivamente pedido por la Argentina. Este cuerpo, que franceses, colombianos y, en especial, uruguayos sentirán de alguna manera hurtado, y que traerá no pocas complicaciones en el futuro, tiene su destino final en el cementerio de la Chacarita, Buenos Aires. Así lo ha dispuesto su madre, Berthe Gardes –doña Berta–, y ha sido avalado por la justicia de la Argentina y el Uruguay.

Para tal fin, Armando Defino, albacea testamentario y apoderado del cantor, ha llegado a Colombia. Gardel se halla descansando en la Galería San Pablo Norte (local 34, bóveda N.° 2) del cementerio San Pedro de Medellín. Tras el insólito accidente ocurrido aquel 24 de junio de 1935, cuando los aviones de S.A.Co. y S.C.A.d.T.A. (Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos) chocaron en pista, los restos del cantor y sus compañeros, luego de haber sido reconocidos y colocados en sendas cajas mortuorias, fueron llevados a la casa del presbítero y doctor Enrique Uribe Ospina. En ausencia de familiares y amigos, los Ughetti –miembros de una importante compañía de zarzuela–, junto con un núcleo de empresarios y personas influyentes, intercedieron frente a las autoridades para lograr disponer de los restos con la intención de instalarlos en una capilla ardiente. Para tal fin, Uribe ofreció su casa (ubicada en la Avenida de La Playa, entre Junín y el puente Baltasar Ochoa), la cual contaba con dos amplias habitaciones que, por hallarse emplazadas a gran distancia de la calle, aseguraban la discreción necesaria.

Al día siguiente, los restos del cantor serían trasladados hasta la Basílica de La Candelaria, donde se realizaría una misa. Sin embargo, antes de que los miembros de la Compañía Ughetti levantaran el ataúd, algunos allegados se acercaron y realizaron un extraño ritual, golpeando la tapa en distintos lugares:

–Ahora sí, podemos irnos. ¡En marcha!

Los hombres levantan el cofre, atravesando el largo camino de césped y canteros florecidos que adornan la entrada de la casa quinta rumbo al Parque de Berrio, donde se halla la Catedral. La procesión es lenta y pesada, pues a lo largo del camino se van sumando espontáneamente admiradores y curiosos.

La misa se realiza sin incidentes. Luego de las sentidas palabras del padre Germán Posada, el féretro es encaminado hacia el cementerio, última morada (en tierra colombiana, al menos). La multitud, que a esa altura rebasa las diez mil personas, escolta los restos en silencio durante los dos kilómetros que hay entre la iglesia y San Pedro. Allí, precisamente, en las puertas del cementerio, y ante la inscripción labrada que reza Hic finit vanitas mundi (‘Aquí terminan las vanidades del mundo’), una mujer cae inconsciente, haciendo cuerpo de la tristeza y desesperación que ronda a los presentes.

Y no solo en Medellín. En Cali, hacia donde Gardel viajaba para realizar ocho actuaciones en el Teatro Jorge Isaacs, la multitud –que había acampado en las inmediaciones de la pista desde el día anterior– entona un canto de desesperación al enterarse del accidente. Luego, el silencio y la dócil retirada. El teniente Rafael Valdez Tavera, oficial de servicio y a la sazón encargado frustrado de recibir a la comitiva, observaría la salida de la multitud: “Bajo el melancólico crepúsculo del Valle del Cauca, por la gran puerta de la Guardia del Campo Aéreo, anonadado, vi pasar llorando a treinta mil personas”.

Pero Colombia no llora sola. En Buenos Aires, Noticias Gráficas pone ensu sexta edición del 24 de junio una foto de Carlos Gardel, acompañada por un título catástrofe en letras gigantes. A continuación, detalla las primeras informaciones sobre el siniestro: “Murió en un espantoso accidente de aviación, en Medellín, Colombia, junto con dieciséis personas más”. En el interior del país, los encargados de escribir en las pizarras de las redacciones las noticias de la tarde, apuntan con mano temblorosa: “En Colombia, en un accidente aéreo, se mató Carlos Gardel. Confirmado”. Al día siguiente, los matutinos le dedicaron la portada, mientras que los diarios de las principales capitales de América y Europa ocuparon amplios espacios en cubrir la noticia.

En la Argentina, el deceso de Gardel provocó una gran conmoción en el ambiente artístico. Libertad Lamarque, que estaba actuando en el teatro Buenos Aires, realizó una emotiva versión de Cuesta abajo en honor al cantor. Ese mismo día, los actores León Zárate, en el Corrientes; Camila Quiroga, en el San Martín; y Tita Merello y Manuel Romero, en el Porteño, pidieron al público un minuto de silencio. En el teatro Liceo, se decidió levantar la función, colgando en el frente un escueto cartel que rezaba: “Silencio, ha muerto Carlos Gardel”. Las emisoras acordaron no poner tangos al aire durante una semana.

Las reacciones del público fueron de estupor y desesperación. La norteamericana Estrellita Rigel, al enterarse de la muerte de Gardel, ingresó en el Middletown Hotel en Nueva York, ingirió un veneno que llevaba dentro de una botellita y debió ser hospitalizada. En Puerto Rico sucedió algo parecido con una joven de nombre Suncha Gallardo. En la Argentina, al menos tres personas se quitaron la vida al enterarse de la noticia.

Berta, por su parte, se enteró de la muerte de su hijo recién el martes 25 por la tarde. Se hallaba en Toulouse, y mientras se disponía a comer con sus parientes percibió una tensión en el ambiente. Tras exigir una respuesta, su hermano Jean le informó que había llegado la noticia del accidente en Medellín, sin abundar en detalles. La mujer no lo podía creer. Durante unas horas rechazó la posibilidad de que su hijo hubiera muerto, pero cuando al día siguiente los diarios de Toulouse publicaron la información, no tuvo más remedio que aceptarlo (pocos días después, el propio Jean, conmovido por la muerte de su sobrino, también fallecía).

José Razzano salía de la estación de subterráneos Callao, de la Línea B cuando se enteró de la noticia. La congoja y la perplejidad lo hicieron deambular por la calle Corrientes durante un buen rato. “Desde anoche, cada vez que hablo de él, siento como un nudo en la garganta”, dijo al día siguiente, al ser consultado por el diario Crítica. La muerte de Gardel significaría el fin de toda ilusión de recomponer las relaciones entre aquellos viejos compañeros de ruta.

Medellín también acabó con las ilusiones de Isabel del Valle. La joven vio por última vez a Gardel cuando este se embarcó rumbo a Europa, en noviembre de 1933, a bordo del Conte Biancamano. Si bien la relación estaba prácticamente acabada, Isabel seguía teniendo esperanzas: “Cuando él murió, yo tenía veintiséis años y créame que me resistí a admitir su muerte, hasta que me convencieron los amigos”.

Todo esto es ignorado por “el Mono” Montoya y “Pepe” Meza, quienes casi seis meses más tarde se hallan instalados en la estación La Pintada, con su recua de mulas a la espera del ferrocarril proveniente de Medellín, setenta y siete kilómetros al norte. En su carácter de baqueanos de la zona, y debido a la imposibilidad de trasladar de otra manera los restos del cantor (más todos sus efectos personales: veinte baúles en total), han sido contratados por Defino para llevarlos desde la estación de tren hasta Supía. Allí, el Expreso Ribón (o Ricovilla) se hará cargo de la encomienda hasta Buenaventura, donde aguardará el emisario para sacarlos del país.

Al principio se había pensado en conducir la carga desde La Pintada hasta Valparaíso en una caravana de berlinas, pero el camino se hallaba en malas condiciones, y desde hacía un par de semanas algunos vehículos se encontraban atrapados en el fango de la ruta (por eso algunos memoriosos de la zona asegurarían que el ataúd de Gardel llegó en berlina hasta Valparaíso, y hasta dieron señas particulares del vehículo, haciendo hincapié en el tono quejumbroso de su bocina).

Descartado ese camino, se decide entonces contratar a los muleros. Es así como, el 18 de diciembre, el féretro, cuidadosamente embalado en una doble caja (la primera, de aluminio, sellada con puntos de plomo; la segunda, de fina madera) y cubierto con una lona, llega a La Pintada. Montoya observa perezosamente la maniobra del maquinista, apaga el cigarrillo al tiempo que le hace un gesto a Meza, y ambos se aproximan al furgón.

El equipaje es colocado con cuidado en el piso, sobre una suerte de colchón hecho de hojas de plátano y paja seca. Meza aproxima las mulas, que hace horas descansan bajo un árbol de tamarindo. Con cuidado comienzan a colocar la carga en el lomo de los animales. El ataúd de Gardel es emplazado sobre los maderos de la barbacoa dispuesta entre dos mulas. El resto de la carga iría instalada en las otras mulas, a razón de dos cofres por bestia, además de los enseres necesarios para la travesía. Montoya mira el cielo, eternamente encapotado y gris. Por suerte no es temporada de lluvias (para eso faltan unos meses), por lo que los ríos y las quebradas no deberían ser una molestia para el trayecto; sin embargo, el deshielo de las montañas todavía no ha culminado. El viaje hubiera sido indudablemente más sencillo en enero, piensa, pero los tiempos de Buenos Aires mandan.

Poco después, comienza el recorrido por “el camino del oro” (la leyenda cuenta que allí aparece para noviembre y Semana Santa el fantasma de un militar de la Guerra de los Mil Días, cargando una gran cantidad de oro). Las mulas, experimentadas en esas lides y terrenos, trepan a su paso las rocas a través de un sendero escarpado. A un lado se erige el imponente abismo que da al cañón del Cauca, mientras que del otro, una peña de color oscuro protege el camino. Los baqueanos andan en silencio, sumidos en sus pensamientos, mientras a su alrededor guacharacas y pavas compiten por hacer oír sus gorjeos. El camino se hace más y más empinado, atravesando una ciénaga y luego algunas caídas de agua. Las mulas dudan, corcovean, pero finalmente se reponen y logran superar los obstáculos.

–Aún falta la parte más escarpada. Si seguimos a este paso jamás vamos a llegar. Y los nudos y los bozales de la barbacoa, que ya vienen flojos… –murmura Meza, preocupado.

Montoya ni lo mira, pero detiene a la recua. En silencio, ambos hombres se aproximan a la barbacoa para ajustar las cinchas. Tras la faena, aprovechan para revisar de paso los petrales y las retrancas de las enjalmas donde viene acomodada el resto de la carga.

Al día siguiente, y tras pasar la noche en descampado, el convoy llega a Supía. Una vez arribados, se dirigen a la casa de Napoleón Orozco, familiar de Montoya. Don Napoleón tiene su vivienda ubicada a diez minutos del casco urbano, un lugar habitual de hospedaje para aquellos que transportan mercancías por el oeste de Caldas y sur de Antioquía. Allí, en el corredor de la casa, depositan el féretro.

–¿Cómo les fue, compadre? –inquiere don Napoleón sin levantar la vista, acostumbrado a las idas y venidas del pariente.

–Bien –contesta Montoya, tocándose el sombrero a modo de saludo–. Aunque peligroso. Todavía hay barro. Carajo, en “el paso del escorpión”, ni las mulas querían pasar. Hubo que hacerlo a pie, con los bultos a cuestas.

Muy pronto la noticia de la extraña carga se filtra en el pueblo, y el ataúd es llevado al recinto del Concejo Municipal para recibir un improvisado homenaje. Luego, y debido a la cantidad de curiosos que se acercan al lugar, es transportado al Teatro Patria.

–El que quiera ver el ataúd, cinco centavos...

Las quejas no prosperan, pues la curiosidad puede más. Si bien el ataúd está sellado, la gente hace la fila y paga, obediente. Un hombre, emocionado y aturdido, extiende la mano hacia el cofre, pero uno de los improvisados guardianes se la aparta. “El ataúd no se toca. Solo mirarlo”, advierte.

Poco después, Roberto Rico, uno de los dueños de los Expresos, recibe por fin la carga. Pero ni el pomposo nombre de la empresa ni los avales de su propietario garantizan mayor discreción que la del Mono y Pepe. Un pequeño accidente ocurrido poco antes de llegar a Riosucio (siguiente destino) deja al descubierto los documentos en que consta el nombre del cadáver. La novedad corre una vez más como reguero de pólvora, antecediendo la llegada de las berlinas –que ocurre a las tres de la tarde– y, cuando estas por fin arriban atravesando un pequeño terraplén, llegando a la plaza central, se organiza un homenaje que incluye los infaltables discursos, las no menos infaltables bebidas, y hasta la declaratoria de Gardel como “Hijo Ilustre de Riosucio”.

Algunos vecinos, ignorantes de la causa de tanto escándalo, comentan:

–¿Pero quién llegó, el diablo? Ni que estuviéramos en carnaval...

–¿No serán fusiles para la insurrección liberal? –arriesga otro.

El ataúd es luego llevado a la casa de López, propietario en la zona, donde se lo vela toda la noche (muchos años después se instaló una placa en la esquina, que reza: “En esta casa permanecieron por una noche las cenizas de Carlos Gardel, el rey del tango, quien vivió entre 1890 y 1935. Su voz quedó para siempre en el alma popular”).

En Caramanta la historia se repite, aunque con matices. Allí, en los indómitos tres mil metros antioqueños, se improvisa una marcha de antorchas. Todo el pueblo se moviliza detrás del ataúd, acompañando la procesión desde el anochecer hasta el alba, instante en que el Expreso vuelve a partir.

La última parada antes de llegar a Armenia es Anserma. El pequeño poblado no es uno más del camino, pues el accidente de Medellín había sido recibido con terrible dolor, al punto tal que en aquella ocasión la plaza central se llenó de ansermeños deseosos de información, dependiendo para ello del telegrafista Heli Cataño, único contacto con el exterior.

Eran las ocho y cuarenta de la noche cuando la comitiva llegó al nuevo destino. La oscuridad serviría a los propósitos de Rico (el servicio eléctrico público se apagaba a las ocho en punto), quien, recordando el antecedente de Riosucio, y previendo una reacción similar, había decidido no decir nada: ni sus hermanas, dueñas de la única librería del pueblo, sabían la verdad. Sin embargo, no puede con su genio y se atreve a realizar algún enigmático comentario:

–Si supieran a quién tenemos en la oficina en Anserma...

De allí, los restos de Gardel son trasladados a Armenia en camión (aunque algunos aseguran que fue a Pereira). En aquella ciudad espera el tren para llevarlos hasta Buenaventura, donde aguarda Armando Defino con Adela, su esposa.

Adiós, Colombia

Y así como poco y nada conocían Montoya y Meza sobre lo ocurrido en Medellín, poco sabe Rico del interminable periplo que aún espera al pequeño ataúd: desde Buenaventura, Defino lo debe llevar hasta los Estados Unidos (vía Panamá), donde realizará el transbordo rumbo a Buenos Aires.

El viaje amenaza con no concretarse. Tras lograr pasar el resto del equipaje sin inconvenientes, el alguacil comienza a mirar con sospecha el ataúd que traslada los restos. Defino no lo puede creer. Muestra los papeles, intenta razonar, implora y, por último, amenaza al oficial: todo en vano. Suena la sirena del barco. Todos están a bordo, menos ellos. Armando Defino, resignado, pide a su señora que ordene bajar el equipaje.

–Antes, sin embargo, quisiera que me explique por qué se niega usted a aceptar mi palabra y los papeles, y, en cambio, no hizo problema con el resto del equipaje.

El oficial, impresionado por la decidida actitud del hombre, le explica el motivo de su empecinamiento. Meses atrás, tuvieron un caso parecido. En dicha ocasión también se trataba de un extranjero, que traía en un ataúd lo que decía eran los restos de su difunta esposa. Conmovidos por el relato del sujeto, los oficiales decidieron dejarlo embarcar sin hacer revisación alguna. Sin embargo, poco antes de partir, algo en el hombre despertó la sospecha y resolvieron abrir el cajón. Resultado: en lugar de un cadáver, encontraron joyas y otros artículos de contrabando.

Defino vuelve a la carga. Improvisa razones, se apasiona en la defensa de su caso hasta que, convencido o simplemente cansado, el oficial da el visto bueno: pueden partir. Así, el 28 de diciembre de 1935, Carlos Gardel deja definitivamente tierras colombianas. Al día siguiente, el Santa Mónica arriba a Puerto Balboa, Panamá, donde los pasajeros con destino a Nueva York deben realizar el transbordo al Santa Rita. Los Defino contemplan la maniobra. De pronto, la grúa hace un movimiento en falso, y la carga tambalea amenazando con volcar los restos del artista en el mar. Del susto, Armando Defino casi se traga el cigarrillo que acaba de empezar. “Fueron cuatro o cinco minutos de zozobra que a nosotros nos parecieron años”, recordaría después.

La aventura continúa. El 7 de enero arriban a Nueva York, punto de tránsito para realizar la salida definitiva rumbo a Buenos Aires. Sin embargo, la cosa no es sencilla. Una vez más, la Dirección de Higiene pone trabas al asunto. Según las leyes locales, los despojos de Gardel deben ser llevados al cementerio y sepultados, y recién entonces gestionarse una exhumación. Defino, un artista de la súplica a esta altura, convence a los agentes para que el cadáver del cantor sea velado en una funeraria, en vez de ser enterrado. Mientras tanto, él se encargará de realizar los trámites de salida lo más rápido posible. Para tal fin, se traslada al barrio latino (sus dificultades con el idioma le impiden escoger una funeraria en la que solo se hable inglés), y contrata los servicios de la Funeraria Hernández, ubicada en la calle 114 N.° 62. Para sorpresa del representante y de los dueños del local, pues no se había publicado la noticia de que los restos de Gardel se hallaban allí, muy pronto comienzan a aparecer admiradores del cantor, con ofrendas florales y lágrimas en los ojos.

Ocho días más tarde, Defino consigue el visto bueno y parte rumbo a Buenos Aires. Para tal fin, paga un camarote para él y su esposa, y un pasaje y medio por el transporte del ataúd. El comisario de abordo le hace notar que “los cadáveres no viajan en camarotes, sino en la bodega”. Defino concuerda. El oficial se ofrece a acompañarlo a ver la ubicación del ataúd. Cuando entran en la bodega, el apoderado de Gardel se sorprende al encontrar la caja en un rincón, debajo de fardos y bolsas varias. Tras una ardua negociación, que incluye la amenaza por parte del severo comisario de poner a Defino en “la barra” si no se calma, la caja con el ataúd es ubicada en el centro de la bodega, rodeada de un doble cordón de felpa y alejada de los otros bultos.

El 31 de enero, el barco llega a Río de Janeiro, donde se realiza una pequeña pero sentida ceremonia de homenaje al cantor, la cual incluye ofrendas florales, emisiones radiales y artículos periodísticos, como el que se publica en A Noite: “Passou hoje pelo nosso porto procedente de America do Norte, seguem para Buenos Aires os restos mortales do ‘Rey do Tango’”.

Pocos días después, el Pan American arriba a Montevideo, última parada. En esta ciudad, el féretro, protegido por tres cajas superpuestas y cubierto de una bandera argentina, es bajado del barco y llevado hasta el edificio aduanero. Allí, y ante una multitud que aguarda desde la medianoche, además de la presencia de Berta, Razzano (antiguo compañero y socio de Gardel) y diversas figuras del espectáculo que han viajado desde Buenos Aires para recibir los restos, se le realiza un improvisado recordatorio.

Finalmente, a las diez de la mañana del 5 de febrero de 1936, Carlos Gardel llega a tierras argentinas. Treinta mil personas esperan en la Dársena Norte del puerto. El comisario del barco, extrañado por el gentío, inquiere a Defino sobre si conoce la causa. Armando, saboreando su venganza, responde con calma:

–Mi amigo: esa multitud es la que le hubiera incendiado el barco en esta hora, si hubiera comprobado en qué condiciones llegaban los restos mortales de nuestro gran Carlos Gardel, si usted no hubiera solucionado mi pedido en la forma que lo hizo...

Los hombres se miran fijamente. El comisario intenta permanecer calmado, pero la palidez de su rostro lo delata. Luego se dan un apretón de manos, deseándose buena suerte y dando por zanjado el asunto.

Debido al público, la comisión de recepción tiene grandes dificultades para abrirse paso hasta el estadio Luna Park, donde se instala la capilla ardiente. Allí, diversas orquestas, entre las que se destacan las de Canaro, Lomuto y Firpo, interpretan varias de las canciones más conocidas del malogrado artista. A la mañana siguiente, una carroza fúnebre tirada por ocho caballos y conducida por gauchos parte rumbo a Chacarita. La multitud (solo comparable a la que acompañó los restos del ex presidente Hipólito Yrigoyen tres años antes, y a los de Eva Perón, dieciséis más tarde) transforma al cortejo en una procesión, siguiendo a la carroza en su paso por calle Corrientes. Mientras la aviadora Carola Lorenzini pasa por encima y deja caer un poncho, desde los balcones llueven flores, y orquestas improvisadas en las esquinas interpretan tangos y canciones criollas. El himno nacional es también evocado tímidamente, aunque no llega a imponerse en las gargantas.

Al llegar a Chacarita, la muchedumbre es tal, que la comitiva debe esperar por espacio de quince minutos hasta que la Policía Montada logra despejar la entrada. El autor teatral Alberto Vacarezza es el encargado del discurso final en la sección tercera de la manzana nueve del cementerio, donde se halla el Panteón. En medio del fragor del momento, y haciendo uso de su bien trabajada voz, destaca los éxitos del cantor tanto en el país como en el exterior, su argentinismo y, por sobre todas las cosas, sus valores morales, que lo habían hecho un ser excepcional.

¿Quién es este hombre que, a los cuarenta y cuatro años de edad y veinticinco de carrera, había producido el acontecimiento artístico popular más importante del mundo de habla hispana? ¿Quién es este personaje que en los últimos cinco años había filmado películas en la Argentina, Francia y los Estados Unidos con gran éxito, y a quien artistas como Charles Chaplin, Bing Crosby y Al Jolson habían visualizado como uno de los más importantes cantores populares del siglo?

¿A quién hacen descender al panteón, a hombro, y por quién al menos diez personas de toda América se han quitado la vida en la desesperación de no volverlo a ver? ¿A un simple artista? ¿A un paradigma de la modernidad? ¿A un héroe, a una leyenda popular? ¿A una construcción mediática que será realizada décadas después de su muerte?

Carlos Gardel es un fenómeno único en la historia de la música popular. Su fama sigue creciendo, sus discos se venden cada vez más, y a ello se suma la difusión de sus películas a través de VHS y de DVD. Ningún intérprete o conjunto musical de su época ha logrado mantener esa vigencia (según las empresas discográficas, junto con Elvis Presley, a nivel mundial, es el único músico que después de muerto, su difusión, lejos de decaer, aumenta en forma constante).

A los grandes intérpretes de los años treinta, como José Mojica, Ortíz Tirado, Carlo Buti, se los escucha hoy desde la curiosidad por el pasado y son cultivados por los coleccionistas, pero resultan ajenos al gusto y el conocimiento del público masivo. En la Argentina, cuando vivía Gardel, aún siendo el número uno, competía en el gusto popular con Agustín Magaldi e Ignacio Corsini, hoy también relegados en el olvido. Basta entrar en un buscador de Internet y colocar todos los nombres mencionados. Mientras que “Carlos Gardel” llega casi al millón y medio de menciones, casi todos los demás se cuentan por decenas o, a lo sumo, un centenar de miles.

Es que a diferencia de muchos de los mencionados, Gardel ha sobrevivido exitosamente el paso del tiempo, no solo por estar ligado a un género específico, el tango, sino también como quien supo captar la demanda mundial representada por la industria cinematográfica, construyendo una suerte de híbrido que permitiera la escucha de un público más amplio. Por eso piezas como El día que me quieras, Volver, Sus ojos se cerraron, Mi Buenos Aires querido o Silencio gozan hoy de buena salud. Con Alfredo Le Pera, de lírica universal, formaron un notable dúo de compositores del más alto nivel, cuya impronta recoge hoy el campo de la música popular y, sobre todo, la inmensa cantidad de admiradores que en todo el mundo siguen disfrutando de su arte.

Todo ello explica que, a pesar de que el tango cantado ha declinado sensiblemente desde la década del sesenta, el artista trascendió el género que lo instaló y que originó su fama. Por ello, desde el 1.º de septiembre de 2003, la voz de Carlos Gardel es Patrimonio de la Humanidad, declarada así por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en su Registro de la Memoria del Mundo.

Pero además, su trascendencia está asociada a su personalidad, representativa de valores básicos como la amistad, la ayuda al otro (la “gauchada” en términos argentinos) y al mismo tiempo la construcción física de un artista que pudo plasmar en sus películas y fotografías la difusión universal de un inconfundible prototipo porteño, refinado y pulido en todos los detalles. Lo más notable no es solo el punto donde llegó Gardel, en el centro del espectáculo mundial, sino el punto de partida, las dificultades de ser hijo de una madre soltera y las duras condiciones materiales que tuvo que superar para forjarse a sí mismo.

Todo ello era ignorado por aquella anónima mujer que desfalleció de dolor en las puertas del cementerio San Pedro de Medellín.

Todo ello lo ignoraban, quizá, “el Mono” Montoya y “Pepe” Meza, quienes tras la entrega volvieron a sus vidas habituales, guardando el hecho en sus memorias como una jugosa anécdota para contar a los nietos. Todo ello era también ignorado por el oficial de Buenaventura, el Departamento de Higiene de Nueva York, el comisario de abordo del Pan American y hasta por los propios actores del momento, quizá demasiado cercanos al protagonista y a los acontecimientos como para poder apreciarlo en perspectiva.

Todo ello es lo que hoy intentaremos develar. Confiamos en que la difusión masiva e internacional de esta obra sea un aporte significativo para llamar la atención sobre la extrema importancia de la figura de Carlos Gardel en la construcción de la identidad argentina y, al mismo tiempo, volver a destacar su rol clave en la música popular contemporánea. Será así el gran homenaje que el artista merece al cumplirse los ciento veinte años de su nacimiento, y los setenta y cinco de su muerte, en el año que la Argentina celebra el bicentenario del movimiento liberador que culminaría con su construcción como nación independiente. Asimismo, al haberse elegido para la Feria de Editoriales de Frankfurt de 2010 a Gardel como uno de los símbolos representativos de la Argentina, aspiramos a que este estudio permita entender las razones profundas de su vigencia.

“Hic finit vanitas mundi”:Aquí terminan las vanidades del mundo.Aquí comienza la historia de Carlos Gardel.

2

Nacimiento

Las andanzas de Berthe por Venezuela

Finalmente Hélène Camarès Cunégonde comprendió que su matrimonio con Vital Gardes Pascale había sido un error. Ella era oriunda de la pequeña población de Albi, ubicada a veintitrés kilómetros de Toulouse, en las estribaciones del Macizo Central, en el sur de Francia. En esta ciudad, conoció a Vital, un maestro yesero con el que se casó el 10 de mayo de 1862, cuando llegaba a los veintidós años de edad. La novedad de la ciudad, donde instaló una pequeña sombrerería en la zona de Arnaud Bernard, la llegada de sus hijos, Jean Marie, el 11 de abril de 1863, y de Marie Berthe, el 14 de junio de 1865, ocuparon intensamente sus primeros años. Pero Vital era un hombre violento, y sus crecientes agresiones verbales y físicas no podían ser toleradas por Hélène, una mujer de fuerte carácter.

Dado que entonces no existía en Francia el divorcio, resolvió pedir la separación de hecho, y la obtuvo en 1868. El acta judicial no podía ser más explícita:

Que resulta en efecto que Gardes golpeó a esta última (Hélène, nos) en varias ocasiones, la escupió en la cara, le dirigió palabras agraviantes y se entregó a escenas de una violencia extrema, que desde entonces la vida en común entre los dos esposos no podía continuar sin peligro para la mujer, por lo que corresponde dictaminar la separación de hecho solicitada por la mujer. Considerando que vistas las circunstancias, la custodia de los niños, que fue confiada a la mujer, debe ser hecha definitiva (Ruffié de Saint-Blancat y otros, 2006: 82-83).

Unos años después Hélène formaría una nueva pareja con Louis Alphonse Juliez Carichou, a quien le llevaba nueve años. Mucho tiempo después, su hija Berthe recordaría así esta etapa de su vida: “Cuando yo era chica, en Toulouse, mis padres eran gente humilde. A mi padre no lo recuerdo bien. Mi madre era casada en segundas nupcias, y a mi padrastro, que era muy bueno, le decíamos ‘tío’. La vida no era entonces como ahora. Mi mamá era modista de sombreros y tenía buenos clientes” (La Canción Moderna, 1936).

A pesar de los “buenos clientes”, la pareja tenía muchas dificultades para mantener la familia. Toulouse atravesaba por una importante crisis económica, y las industrias textiles y metalúrgicas de la ciudad estaban en declive, y solo las fábricas nacionales (estatales) ofrecían cierta estabilidad. La riqueza estaba fuertemente concentrada, en parte todavía en las antiguas familias nobles, y las oportunidades laborales eran muy escasas. De América llegaban noticias de crecientes oportunidades, y después de muchas consultas resolvieron partir a Venezuela.

¿Por qué lo hicieron a este país, y cómo recibieron la información? Talvez por la estrecha relación que tenían los vascos franceses que habitaban la cuenca de Aquitania (en la que se halla Toulouse) con los vascos españoles. Es que al reconstruirse España en el siglo xviii, comenzó el enfrentamiento con los holandeses e ingleses que hasta entonces habían introducido en este país los productos coloniales. Para ello se otorgaban licencias de creación de compañías que debían combinar actividades militares con el desarrollo comercial. En función de ello los vascos crearon, el 25 de septiembre de 1728, la Compañía Guipuzcoana de Caracas con intenciones de monopolizar el comercio con las, por entonces, provincias de Venezuela y Maracaibo. Esta debía despachar buques para el puerto de La Guaira, en Caracas, con la recomendación de transportar parte de su carga también a Puerto Cabello, para luego regresar a España con los productos locales, especialmente tabaco, cacao y añil. La intención de la Compañía era controlar el creciente contrabando de cacao y otros productos de Venezuela, lo que disminuía las arcas de la real hacienda.

La Compañía desplegaría una intensa actividad. Comenzaron a partir así seis barcos anuales, fuertemente artillados y con abundante carga, de los puertos de San Sebastián y Pasajes. Expulsados los holandeses de Puerto Cabello, los vascos pasaron a tener un poder decisivo, y los guipuzcoanos fueron casi un Estado dentro de Venezuela, hasta la disolución de la Compañía en 1785. La huella que dejarían sería enorme. De ahí que en Toulouse circulara una nutrida información y hubiera numerosos contactos con quienes habían emigrado hacia esta región. Además, era una oportunidad para recomponer firmemente a la nueva familia.

Es así que el 14 de enero de 1875 se embarcan rumbo a Venezuela, Hélène con sus hijos, Jean Marie y Berthe, de once y nueve años, y su nuevo esposo, Alphonse Carichou. El sitio escogido fue Puerto Cabello. Si bien talvez ello tuvo que ver con los contactos de Alphonse, la elección los introdujo en una ciudad de unos diez mil habitantes, dotada por la naturaleza de una excepcional belleza: hermosas playas sombreadas por las palmeras de los cocoteros, islas desiertas con formaciones de coral y áreas de manglares donde se reproducían peces marinos, crustáceos y moluscos, con el fondo de montañas agrestes, aunque con fluidas comunicaciones con los distintos valles donde se producían los bienes para exportar. La leyenda decía que su nombre estaba asociado a la tranquilidad de sus aguas, que permitían amarrar un barco con un cabello. Lo cierto es que los españoles, al observar a mediados del siglo xvi las condiciones naturales del lugar, lo escogieron para construir un puerto que rápidamente tuvo un papel relevante en el comercio de ultramar de Venezuela. Ello hizo que la Compañía Guipuzcoana lo rodeara de murallas y fortificaciones militares que protegían a los pobladores de los ataques de los corsarios que surcaban el Mar Caribe con licencia de las otras potencias coloniales. Considerado uno de los mejores puertos del nuevo mundo, desde allí salían el cacao, el café, el algodón y el índigo hacia las cercanas colonias holandesas.

Entre las fortificaciones militares se destacaba el Fortín Solano, construido en 1732, desde el cual se divisaba toda la ciudad, y especialmente el puerto. Luego de la Guerra de la Independencia, en 1821, el fortín fue el último punto en ser abandonado por los españoles en Venezuela. La Guerra de la Independencia trajo consigo la destrucción de gran parte de la ciudad hacia 1823, pero luego se inició la reconstrucción, y el puerto retomaría su rol relevante. Entre 1859 y 1863 se desarrolla la larga y cruenta Guerra Federal, que enfrentó una formación gubernativa favorable a una formación conservadora y centralizada del Estado con el movimiento popular encabezado por Ezequiel Zamora. Luego de un largo período de inestabilidad triunfó una rebelión conservadora conocida como Revolución Azul (1868-1870). Los años siguientes fueron dominados por la figura de Antonio Guzmán Blanco, gobernante de hecho del país entre 1870 y 1888, directamente o a través de Joaquín Crespo o Hermógenes López. Fue una etapa de configuración del nuevo Estado en el plano administrativo y social, con orden, cierta estabilidad y progreso económico.

En 1868 se construye un poderoso faro, y los muelles son remozados. En 1874, Guzmán Blanco ordena una completa reparación de los muelles y el dragado de la Bahía. La demanda de mano de obra calificada para trabajar en estas construcciones impulsa la llegada de los inmigrantes. Alphonse Carichou era ajustador, un trabajo calificado dentro de la industria de fabricación de equipos electromecánicos, y rápidamente encontraría trabajo estable en el faro mencionado (algunos aseguran, en cambio, que fue en carácter de vigía). En cuanto a Hélène Gardes, abrió una sombrerería. Sus esperanzas se estrellaron con las limitaciones impuestas por lo estrecho de la sociedad local y por las distintas modalidades en el vestir, dada la diferencia climática, tal como lo recordaría la propia Berthe: “nosotros desembarcamos en Venezuela. La gente era muy pobre. Mi madre no podía trabajar en su oficio de hacer sombreros porque las mujeres de aquel tiempo no los usaban, y por eso nuestra permanencia allí no fue larga y no tardamos en volver a Francia” (La Canción Moderna, 1936).

Los Carichou estuvieron allí siete años y medio, y Berthe, que había llegado siendo una niña, partirá con diecisiete. Por la parquedad que siempre la caracterizaría, nunca sabremos cómo la impactó este colorido mundo caribeño. Lo seguro es que aprendió bien el idioma español, lo cual le sería más delante de gran utilidad, y que castellanizó su nombre como “Berta”.

Un acontecimiento nos revela que en un principio la familia confiaba en afincarse en el lugar. El 11 de febrero de 1876 nace un hijo de Alphonse y su esposa, que sería anotado como Carlos Carichou, con el nombre de pila en español. Pero las dificultades deciden a la familia a volver a Francia cuando Jean Marie Gardes, hermano mayor de Berta, es convocado para cumplir su servicio militar. Seguramente retornó acompañado de Alphonse Carichou, mientras que los restantes miembros de la familia lo hicieron poco tiempo después. Así, en julio de 1882, a bordo del vapor SS Valencia, y con simples pasajes steerage –el más económico–, Elena, Berta (las mujeres figuraban como female dressmakers, es decir, modistas) y el pequeño Carlos abandonan Venezuela para siempre.

El retorno a Francia y el nacimiento de Charles Romuald Gardes

Al retornar, la familia se instaló en Burdeos, en la Rue Prunier 32. Terminada su incorporación al ejército activo, Jean volvió el 7 de mayo de 1889 a Venezuela, y retornó a Francia el 25 de mayo de 1891. En cuanto a Berthe y su madre, se trasladaron a Toulouse, donde esta reabriría su sombrerería y su hija trabajaría como planchadora. Se instalaron en la casa de su abuelo Vital en la Rue du Canon D’Arcole 4.

Durante los primeros meses de 1890, Berthe quedó embarazada. Los testimonios más firmes indican que el responsable era Paul Jean Laserre, nacido en Toulouse el 1 de agosto de 1866. Laserre se negó a reconocer su paternidad. Así, la muchacha tuvo que afrontar el nacimiento de su hijo como soltera e ingresa el 10 de noviembre de 1890 al hospital Hospicio Saint-Joseph de la Grave de Toulouse. Allí declara estar domiciliada en la Rue du Canon D’Arcole 4 y tener 25 años de edad. Evidentemente tuvo un embarazo complicado, ya que su hijo nacería recién un mes más tarde. En homenaje a su hermanastro, el niño recibe el nombre de Charles Romuald, y el número de parto en el registro del hospital fue el 237.

Esa misma tarde, Pierre Adouy, adjunto del alcalde de Toulouse, certificó el acta de nacimiento que (traducida) dice así:

República Francesa. En nombre del pueblo francés.

El onceavo día del mes de diciembre del año mil ochocientos noventa a las dos horas de la tarde.

Nacimiento de Charles Romuald Gardes, nacido hoy a las dos horas de la mañana en el hospital De La Grave, hijo de padre desconocido y de Berthe Gardes, planchadora, nacida en Toulouse y domiciliada en la calle Canon D’Arcole 4, según la declaración hecha a nosotros por Jenny Bazin, partera de dicho hospital, el niño ha sido reconocido como de sexo masculino, lo que resulta del certificado del Doctor en Medicina de dicho hospital a sus delegados domiciliados en Toulouse, Jean Mandret, de sesenta años de edad, y Dominique Dulón, de veintitrés años de edad, empleados en dicho hospital y sin parentesco entre ambos, que firman con la citada Bazin, partera.

Constatada por nosotros se suscribe, y el adjunto al Alcalde de Toulouse, oficial público del Estado Civil, delegado por él, previa lectura hecha a los declarantes, firma como testigo.

Firmado: Bazin, Mandret, Dulón y Pier Adouy, Adjunto.

“Hijo de padre desconocido”, “hijo natural”: estigmas que esperaban al pequeño Charles Romuald. Como madre soltera, para Berthe la vida no parecía presentarse fácil. Al abandonar el hospital ya no volvió con su familia y aceptó el ofrecimiento de su amiga de la infancia, Odalie Ducasse de Capot, de mudarse a la casa que compartía con su esposo y su hijo, Esteban. Odalie tenía un taller de modista y arreglos de sombreros, y allí la muchacha encontró trabajo.

Pero esta complicada situación personal y la falta de perspectivas económicas en Toulouse la impulsaron a buscar nuevos horizontes. Después de algo más de dos años, Odalie le mostró una carta que le había remitido una amiga común, Anäis Beaux, desde Buenos Aires, donde las invitaba a viajar. La situación familiar también influiría en la decisión de Berthe de emigrar. “Nunca supe comprender el espíritu de mi mamá, y por eso quizá nos sentíamos un poco extrañas. Mis recuerdos de esa época no son muy agradables… No podía vivir junto a la incomprensión de mi madre y decidí abandonar Francia” (La Canción Moderna, 1936). Buenos Aires la esperaba.

3

La tierra prometida

Si bien, como sucede generalmente en las migraciones, fueron contactos personales los que decidieron el viaje a la Argentina, no fue tampoco una casualidad la elección de este destino. Ya en estos años, este país y los Estados Unidos eran los grandes focos receptores del movimiento de población proveniente de Europa. Desde mediados del siglo xix, el país sudamericano había comenzado una fuerte expansión de las exportaciones vinculadas a la producción ovina y bovina. A ello se sumaron, desde 1870, las de cereales. Esto fue posible por la puesta en producción de la inmensa llanura pampeana, atravesada por ferrocarriles en construcción, demandante de productores y jornaleros que encontraban los espacios rurales de los que carecían en sus países. Además, el crecimiento de las ciudades reclamaba personal para las industrias, el comercio y los servicios. La expansión fue vertiginosa: entre 1870 y 1913, la Argentina fue el país con mayor crecimiento del producto bruto interno per cápita del mundo, seguida por Canadá y los Estados Unidos.

Esta situación impulsaba acciones de los gobernantes para atraer a la inmigración europea, a la que se privilegiaba en función del modelo de país diseñado por la dirigencia que asumió el poder desde la caída de Rosas, en 1852. La Comisión Central de Inmigración del Ministerio del Interior destacó diversos agentes en Europa. Trabajaban con una amplia red de agentes de inmigración, en la que había dos tipos:los propagandistas del interior, que ubicados en los pueblos detectaban a los futuros emigrantes y, además de convencerlos mediante la difusión de las bondades de los países americanos, solucionaban problemas de documentos y prestaban dinero contra los bienes de las familias que emigraban; y los operadores de los puertos de embarque, que trabajaban con las compañías navieras y cobraban por cada pasaje vendido o por las compras en comercios vinculados.

Cuando Berthe y su hijo partieron, en 1893, la gran mayoría de los barcos, incluido el francés Dom Pedro en el que viajaban, eran a vapor. Ello significaba reducir a la mitad el tiempo del viaje, con relación a los antiguos barcos a vela. Saliendo el 14 de febrero del puerto de Pauillac, cercano a Burdeos, llegaron a Buenos Aires el 11 de marzo de 1893, con escalas en Santa Cruz de Tenerife el día 20, y en Montevideo, el 9 de marzo. Seguramente viajaron en tercera clase o como pasajeros de proa, con instalaciones sanitarias inadecuadas, mala alimentación y mareos. Las camas tenían colchón de paja y un acolchado de lana, infestado de chinches, pulgas y piojos, dado que luego del arribo de los inmigrantes se embarcaban en ese mismo espacio animales, lanas, cueros y cereales. Así, en el retorno de ese viaje, el Dom Pedro embarcó ganado en Buenos Aires, pasó por el puerto francés de Le Havre y llegó a Londres para descargarlo. En contrapartida, los pasajes eran muy baratos y se accedía a ellos con modestos ahorros.

Llegando a Buenos Aires

La primera impresión de Buenos Aires no pudo ser muy favorable. Elevada apenas algunos metros sobre el nivel de las aguas, en un terreno llano, la ciudad no presentaba el encanto y atractivo de las grandes urbes europeas. Apenas resaltaban, a medida que el vapor se acercaba al muelle, el verdor de los árboles del Paseo de Julio a la orilla del río, los edificios de la Aduana y la Casa de Gobierno, y la masa compacta de casas que se extendían a lo largo de dicho paseo, que de lejos parecían levantarse de entre las aguas. Hasta pocos años antes, las embarcaciones habían tenido siempre grandes dificultades para desembarcar en Buenos Aires, y tradicionalmente se apelaba a trasladar a los pasajeros y a la carga a embarcaciones más pequeñas y luego a carretas de altas ruedas.

Mejorada la boca del Riachuelo, en enero de 1883, el gran transatlántico L’Italia pudo ingresar con un calado de quince pies. A pesar de ello, el proyecto de Huergo de mejorar este acceso y colocar allí el puerto fue derrotado y se aprobó el de Madero. Eduardo Madero, que motorizó el proyecto del centro, expresaba a los sectores de la ciudad de Buenos Aires ligados al comercio de importación, exportación y desarrollos inmobiliarios afines a la zona centro y norte de la ciudad; su proyecto implicaba una ciudad cerrada en sí misma y en la cual las funciones comerciales y representativas eran fundamentales.

De este modo, el 31 de enero de 1890, el vicepresidente Carlos Pellegrini habilitaba el Dique 1 ingresando los buques Trajano, de origen brasileño, y La Argentina, de este país. A este puerto moderno llegaría el Dom Pedro el 11 de marzo de 1893, y al día siguiente se produjo el desembarco de nuestros viajeros, el que fue así anotado en los libros de la Dirección Nacional de Migraciones:

Vapor Dom Pedro, 1800 toneladas, Capitán Croquer [...] Tripulación 49, 145 pasajeros, procedencia Le Havre y Burdeos, número de orden 121; Berte [sic] Gardes, Pasaporte Francés Nro 94, viuda, 27 años, número de orden 122, Charles Romuald Gardes, 2 años.

Como vemos, al desembarcar, Berthe se registró como viuda; una forma de blanquear su situación social, conducta similar a la de muchos inmigrantes, por ejemplo, hombres casados que rehacían su situación matrimonial en la Argentina declarándose solteros.

Al descender del barco los esperaba Anäis Beaux. Gracias a eso, a diferencia de la mayoría de los inmigrantes, no tuvieron necesidad de alojarse en el llamado Hotel de la Rotonda, o Panorama de Retiro, sito en 25 de Mayo y Corrientes, un edificio espacioso, de forma circular, construido totalmente de madera y ubicado frente al río, que con una superficie de dos hectáreas daba cabida a unas ochocientas personas. Comenzó a funcionar en 1877 y estuvo habilitado hasta 1911, año en que fue reemplazado por el moderno Hotel de los Inmigrantes.

El recibimiento de Anäis Beaux amortiguó la importante sensación de inseguridad que la mayoría de los recién llegados experimentaba después de un largo viaje y ante el encuentro con una sociedad desconocida.

La Buenos Aires que los recibió

El crecimiento del país provocó transformaciones en la ciudad de Buenos Aires, que rápidamente abandonó su impronta colonial para transformarse en una de las principales urbes del mundo. El punto de partida fue el de una ciudad integrada con la campaña circundante donde se criaban ovejas, se producía trigo, leche, hortalizas y frutas, lo que se sumaba a su tradicional papel como centro comercial exportador de cueros y tasajo de carne vacuna e importador de manufacturas.

En 1855, Buenos Aires tenía pobladas unas 683 manzanas, recostadas sobre la costa del río, desde la calle Brasil, al sur, hasta Retiro, al norte, extendiéndose hacia el oeste hasta la altura de Callao y la actual Rivadavia. A no más de ocho cuadras de Callao, hacia el oeste, estaba el Mercado del Oeste –actual “el Once”–, adonde llegaban las carretas que traían cueros, lanas y granos para descargarlos en los depósitos que rodeaban a la plaza. Su relevancia se acrecentaría al inaugurarse, en 1857, la terminal del primer ferrocarril del país, cuyo primer tramo unió al Mercado del Oeste con San José de Flores. Los barrios de Caballito y Belgrano eran pequeños caseríos, y La Boca recién comenzaba a poblarse de genoveses. Al oeste de La Boca, en ambos márgenes del Riachuelo, la presencia de los saladeros había impulsado la instalación de ranchitos en una zona que lentamente se fue cubriendo de distintas industrias y depósitos que darían el nombre al lugar: Barracas, que más adelante se desdoblaría y daría el nombre de Barracas al Sud a la zona ubicada detrás del maloliente curso de agua, que luego fue rebautizada como Avellaneda.

Buenos Aires conservaba, hacia 1870, los rasgos generales de la ciudad colonial. Las viviendas eran bajas, con fachadas planas y sin ornamentos. Hasta esta época, se construía principalmente con los materiales más autóctonos, como la paja, para las cubiertas, y el adobe, para los muros. Solo algunos edificios se destacaban: el Fuerte, el Cabildo y las iglesias, en las que resaltaban los altares, púlpitos y torres más elevadas. La vivienda prototípica de los españoles heredada por los criollos fue la llamada casa de patio. Gran parte de su movimiento comercial y administrativo estaba concentrado en las plazas 25 de Mayo y de la Victoria divididas por la Recova, que databa de 1803. La ciudad era chata y extendida, y su símbolo eran las azoteas.

El gran flujo inmigratorio que multiplicó más de cuatro veces la población del país entre 1869 y 1914 tuvo su centro en la zona pampeana. Este crecimiento estuvo asociado con el arribo de inmigrantes europeos, en su gran mayoría hombres jóvenes (los extranjeros eran el 52,7% en 1887). Con el río y la rivera como lugares destinados en la parte central de la ciudad al intenso movimiento de mercaderías y personas provenientes o con destino al exterior, Buenos Aires se expandía hacia la pampa sin límites, dejando como base inferior al río. Durante varias décadas, la ciudad en transición tuvo un aspecto parecido a las ciudades del Far West americano, poco formalizada y altamente caótica, sobre todo a medida que se alejaba del todavía reducido centro. Grandes espacios vacíos, barracas y casillas precarias, muchas de madera, acompañaron la expansión.

Esta ciudad en transición fue impactada con fuerza por el arribo de italianos, tanto arquitectos y constructores como de mano de obra especializada. Su influencia alcanzaría, en especial, la parte ornamental de las fachadas, aunque se presentaba también en los tipos de construcciones y sus modos de realización.

En cuanto a la vivienda, a la casa de patio se la dividió a la mitad, debido a las nuevas dimensiones de las parcelas, y surgió así la denominada “casa chorizo”. Esta contaba con habitaciones que daban a los patios, donde se ubicaban los aljibes. Estructuralmente estaba compuesta de muros de carga de ladrillo, cielorrasos suspendidos en forma de bovedillas que ayudaban a mantener la aislación térmica, y solados de pinotea que formaban una cámara de aire. En la zona sur de la ciudad, se levantaron viviendas más precarias, impuestas por los inmigrantes genoveses en el barrio de La Boca, y caracterizadas por el empleo de materiales atípicos, como la chapa y la madera con gran colorido.

Nacionalizada Buenos Aires en 1880 como capital del país, se abordó la construcción de edificios para las instituciones públicas y los sectores de la cúpula económica en expansión. Confluyeron aquí tres vertientes arquitectónicas. A la italiana se sumó la francesa, con una producción de edificios de gran porte y residencias para los sectores más poderosos, y, finalmente, la arquitectura del equipamiento y la infraestructura de servicios dentro de la tradición funcionalista inglesa, es decir, la obra de ferrocarriles y puertos, abastecimientos de agua y otros servicios. Estas tres vertientes no solo coexistían, sino que interactuaban contribuyendo en lo edilicio a la consolidación de una ciudad cosmopolita.

Los saladeros, situados en la zona sur de la ciudad, sobre el Riachuelo, serían sustituidos de forma creciente por grandes frigoríficos, y este pasaje de manufactura a gran industria se expresaría en la presencia multitudinaria de obreros, a los que se sumarían otros de las nuevas ramas industriales destinadas a cubrir parte de la creciente demanda interna.

El lugar escogido para ser el parque central de la nueva ciudad de Buenos Aires (imaginada por el presidente Sarmiento a partir de su conocimiento del Central Park de Nueva York) era Palermo. Su proyecto reformista incluía, como otra herramienta central, la implantación de la Quinta Normal de Agricultura, en la que intentaba combinar una Escuela Normal de preceptores de enseñanza común, quintas y jardines de aclimatación de plantas y ensayos de agricultura, un hospicio de huérfanos y una casa de reforma de niños abandonados y vagos, dentro de su enunciación de “cambiar la ciudad, cambiar la sociedad”. Inició este proyecto derribando los muros del campo de Palermo, que había servido de cuartel a los soldados de Urquiza tras el derrocamiento de Rosas, y construyendo allí un parque de inspiración inglesa. A fines de 1870 se incorporó allí el hipódromo destinado a las carreras de caballos y el recinto definitivo de exposiciones de la Sociedad Rural Argentina, donde se iniciaría la exhibición y venta de los mejores ejemplares de la ganadería pampeana.

El proyecto de Torcuato de Alvear, primer intendente de la ciudad federalizada, tenía dos ejes. Por un lado, transformar el centro cívico tradicional mediante la fundación de la Plaza de Mayo, demoliendo la Recova Vieja del período colonial y uniendo la Plaza de la Victoria con la 25 de Mayo; y, por otro, la apertura de la Avenida de Mayo, lo que ratificaba el eje principal de la ciudad tradicional. Esto se reforzaría con la decisión de instalar el Congreso de la Nación en el otro extremo de la avenida, a la altura de Callao. Durante diez años avanzó la construcción de la Avenida de Mayo, y al terminarse, una multitud acompañada por quinientas antorchas celebró alborozada la existencia de un espacio similar a las grandes avenidas europeas.

En un principio, Alvear propuso un bulevar de circunvalación de la ciudad algo más arriba de la calle Callao. Pero en 1888, este límite se extendió hasta la actual avenida General Paz con la incorporación de los municipios de Flores y Belgrano, que eran lugares donde las familias acomodadas tenían sus quintas y pasaban los veranos. La ciudad cubría ya un radio de más de quince kilómetros, más del doble de lo imaginado pocos años antes por las autoridades, y había 1363 manzanas edificadas, entre las cuales numerosos baldíos dejaban abierta la posibilidad de nuevas expansiones.

Las líneas ferroviarias permitieron una rápida vinculación del centro de Buenos Aires con los puntos urbanos aún aislados. El Ferrocarril Oeste lo conectó con La Floresta, situada a diez kilómetros. En 1863, el Ferrocarril del Norte inauguró sus primeros diecinueve kilómetros hasta San Isidro. En 1865, el Ferrocarril Sur ya había vinculado a todos los pueblos situados en esa dirección.