7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

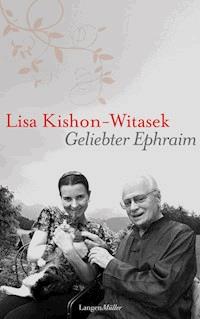

Humor und Liebe vereinen in dieser Geschichte zwei Menschen aus verschiedenen Kulturen, mit großem Altersunterschied und doch der gleichen Sehnsucht. Lisa Kishon-Witasek, Ephraim Kishons letzte Ehefrau, zeichnet in ihren Erinnerungen das Bild eines besonderen Menschen, der durch seine Herkunft und durch den Holocaust stark geprägt war und sich trotz seines Welterfolgs heiter-skurrile Eigenschaften bewahrt hatte. Diese schwungvoll und mitreißend geschriebene Geschichte ermutigt, das Leben, solange es dauert, zu umarmen. Unkonventionell, liebevoll und tröstlich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 547

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Lisa Kishon-Witasek

Geliebter Ephraim

LangenMüller

Besuchen Sie uns im Internet unter

www.langen-mueller-verlag.de

© für die Originalausgabe und das eBook: 2012 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München Alle Rechte vorbehalten Schutzumschlag: Wolfgang Heinzel Schutzumschlagfoto: dpa picture-alliance, Frankfurt Satz: Ina Hesse

Inhalt

Gut gegangenDer AnfangDas Geschenk des ZusammenseinsWer lange leben will, muss sich zu Tode arbeitenDie HochzeitDer Tag hat ganz normal begonnenDie letzte ReiseGut gegangen

Keine Erzählung kann wiedergeben, was wir wirklich erleben.

Aber sie kann Mut machen zu diesem Abenteuer des Lebens

und zur Poesie der Erinnerung.

Gut gegangen

Das Geniale am Tod ist, dass er niemanden vergisst.« Der Zauber lag in der Art, mit der er diese Ungeheuerlichkeit sagte, ziemlich leise, ganz nebenbei, mit der weiten Schwingung der Wahrheit und dem Charme seines ungarischen Akzents, lächelnd und wissend und ganz ohne Angst. Ich schrieb es in mein grünes Notizbuch und hätte nicht gedacht, dass diese Wahrheit so nahe ist.

Am letzten Tag war die verglaste Veranda, unser Lieblingsplatz im Appenzeller Haus, halb ausgeräumt, weil in unserer Abwesenheit Schmelzwasser von der Dachterrasse eingedrungen war, aber das Provisorium störte uns nicht. Wir schauten hinaus in die blaue Stunde des Winters, auf die unverrückbaren Berge, hinter denen andere unverrückbare Berge stehen. Wir waren glücklich, zu Hause zu sein, mit dem guten Gefühl, alles sei bestens.

Ephraims israelische Sekretärin war in diesen Tagen bei uns. Wenn sie mit mir über ihn redete, nannte sie ihn Ubi, so wie ich. Zu ihm aber sagte sie immer Ephraim. Ich habe es noch im Ohr, wie sie »Ephraim!« rief, »Ephraim!«, um ihn zurück ins Leben zu rufen. Manchmal denke ich, hätte sie »Ubi!« gerufen, »Ubi!«, vielleicht wäre es anders ausgegangen. Ich weiß, dies ist nur einer von den hilflosen, verzweifelten Gedanken, die die Irrationalität in ein Wörtchen packen, weil wir glauben wollen, wir hätten das Leben in der Hand. Trotzdem frage ich mich, warum ich in diesen Sekunden stumm war, warum nicht ich gerufen habe?

Ich hielt ihn in meinen Armen, über seinen Kopf gebeugt. Es war ein Augenblick unsäglicher Stille. Alles stand still. Ganz still.

»Ephraim!« Der Schrei schreckte mich auf. Ein einziges, alles umfassendes Nein brach in mir aus und ich rannte zum Telefon, die Rettung zu rufen, rannte, die Türen zu öffnen, rannte wieder zu ihm und legte ihn zurecht, so wie ich es gelernt hatte für den Notfall. Ich fing sofort an, ihn zu beatmen und sein Herz zu massieren. Einmal begonnen, darf man nicht unterbrechen, das, nur das hämmerte in meinem Kopf. Nicht unterbrechen. Und fest. Auch wenn die Rettung schnell kommt, es dauert ewig. Ich fragte mich nicht, was geschehen war, geschehen könnte, und auf keinen Fall habe ich auch nur einen Augenblick daran gedacht, dass wir uns bereits in diesem unfassbaren »Für immer« befanden. Es wird alles gut gehen, dachte ich, es wird alles gut gehen. Er hatte es soeben selbst zu mir gesagt. »Es ist gut gegangen, Popshika.«

»Ich hab mich hingelegt. Es ist gut gegangen, Popshika.«

Dann die unsägliche Stille. Es war, als wäre etwas aufgestiegen.

Ich aber, am Leben, klammerte mich an sein Leben. Wenn es gut gegangen ist, dann geht es ihm gut. Dann wird alles gut. Alles wird gut.

Die Männer von der Rettung sagten mir, ich solle hinausgehen. Ich wusste, was sie jetzt mit ihm taten. Sie versuchten es mehrmals, dann nicht mehr.

Hoffentlich hat er nichts davon mitbekommen, nichts davon gespürt. Man versicherte mir, dass er es nicht gespürt hat, nichts mehr gespürt haben konnte. Nichts mehr. Hat er überhaupt etwas gespürt? Hat er bemerkt, dass er fortgeht? »Es ist gut gegangen, Popshika.« Seine Stimme war leise, aber ganz klar. Auf Deutsch hat er es gesagt. Er hat es mir gesagt. Er wusste, ich bin da.

Ich hatte geglaubt, er verliert nur das Bewusstsein, nicht das Leben. Aber im Nachhinein betrachtet, da kein Leben mehr in ihn zurückgekommen ist, muss dieser Augenblick der Stille und des Friedens der Augenblick gewesen sein. Es war ein heiliger Friede, der in dieser letzten – oder vielleicht ersten – Sekunde lag, ein Friede, den das Leben nicht kennt, eine vollkommene Erlöstheit.

Nichts hatte es angekündigt. Nichts, was wir wahrgenommen oder in diese Richtung gedeutet hätten. Er war voller Pläne und Arbeitsdrang, telefonierte, gab ein Interview, schrieb Listen, was alles zu erledigen sei, und vor allem, wie seit eh und je, beklagte er seinen Untergang, das sicherste Zeichen dafür, dass es ihm gut ging.

Seit ich ihn kannte, beklagte er seinen Untergang, und von anderen, die ihn länger kannten als ich, weiß ich, dass er von Anfang an, schon bevor er die großen Erfolge gehabt hatte, seinen Untergang fürchtete. Prophylaktisch, hatte er mir erklärt, und dass dieser Untergang keinem, der nicht rechtzeitig stirbt, erspart bleiben würde. Rechtzeitig, das heißt in jungen Jahren, so wie Elvis Presley, Marilyn Monroe, Romy Schneider, Humphrey Bogart, James Dean … »Das hab ich schon verpasst«, meinte er und bezeichnete sich als lebende Legende. Ich lachte. Auch er lachte, aber nicht nur.

Ich sagte: »Du kannst nicht mehr untergehen«, und er: »Ich weiß, die Leiche ist schon zu groß.« Mitten im Leben, nimmermüde, voller Zukunft. Er wollte jetzt an der hebräischen und ungarischen Version seines letzten Romans arbeiten, den Mann treffen, der die Biografie über ihn plante, und noch ein Buch schreiben, wie schon so oft ein letztes. »Ich bin wie ein Raucher, habe große Erfahrung im Aufhören.« Angeblich hatte er bereits in den 80er-Jahren davon geredet, mit dem Schreiben aufzuhören, und seit ich ihn kannte sowieso. Aber er hat nicht aufgehört. Es war sein Leben.

Zeit ist vergangen, und man sagt, die Zeit heilt. Aber es sind ja nur wir selbst, die in Stunden, Tagen, in Jahren denken und damit versuchen, uns die Endlichkeit unseres Daseins begreiflicher zu machen. Wäre unser Dasein nicht endlich, bräuchten wir gar keine Zeit. Wäre unser Dasein unbegrenzt, würde ich jetzt nicht denken, dass es nun schon Jahre her ist, dass Ephraim das letzte Mal in der verglasten Veranda am Esstisch saß und ein Stückchen Huhn verspeiste, wie immer im schräg zum Tisch gerückten Sessel, mit weitem Weg vom Teller zum Mund. Ich weiß genau, wie viele Jahre, Tage, Stunden seither vergangen sind, weiß aber nicht genau, wie sie vergingen. Wirklich ohne ihn? Ich höre ihn, als wäre er da.

»Du bist mein größter Erfolg, schöne und außerordentlich gute Popshika.«

Zwei Stunden später …

… ist die Welt untergegangen.

Ich hatte geglaubt, durch die vielen Bücher, die ich über den Tod gelesen habe, durch mein Studium der vielen verschiedenen Einstellungen der Menschen zum Tod, sei ich per du mit dem Tod und er könne mich nicht erschrecken. Aber er erschreckte mich in einem Ausmaß, dass ich keine Worte dafür habe. Ein Satz von Philippe Ariès blieb in mir hängen. »Ein einziger Mensch fehlt dir, und die ganze Welt ist leer.« Ein einziger Mensch fehlt mir, und die ganze Welt ist leer.

Leer? Im Grunde ist es ganz einfach. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Oder umgekehrt, das Leben ist ein Teil des Todes. Aber mein Herz scheint diese Logik nicht zu kennen.

Ich habe ihm gesagt: »Ich liebe dich so sehr, dass du auch sterben darfst.« Weil er sich frei fühlen sollte, ohne Druck, leben zu müssen. Was weiß ich denn, dachte ich immer, wie man sich zweiunddreißig Jahre älter als ich fühlt. Auch wenn wir immer glaubten, er werde neunzig oder hundert, er sollte nicht denken, er muss. Weil ich es mir schrecklich vorstelle, leben zu müssen und vielleicht zu müde zu sein oder nicht mehr zu wollen, keine Kraft mehr zu haben und vielleicht wirklich unterzugehen – alles nur, weil ein jüngerer Mensch erwartet oder verlangt, dass man dableibt. Nein, das wollte ich ihm nicht zumuten. Aber ich war nur darum so großzügig, weil er lebte und weil ich mir nicht vorstellte, es würde, solange ich lebe, jemals anders sein. Zusammen konnte uns nichts geschehen.

Ihn in eine dritte Person zu verwandeln, um von ihm zu erzählen, ist nach wie vor ein befremdlicher Vorgang. Eigentlich kann ich nur ihm von ihm erzählen. Aber wie soll ich ihm sagen, dass er gestorben ist? Ich habe Angst, dass er es glauben könnte und dass er dann nochmals stirbt. Inzwischen nämlich habe ich mich einigermaßen eingerichtet, lebe mit ihm sozusagen in gewandelter Form. In der ersten Zeit sind mir die Stimmen aller anderen fremd geworden, schlimmer noch, sie waren unerträglich. Ich lauschte nur der einen, seinen. Ich hob das Telefon nicht mehr ab, um niemanden und nichts zu hören. Gleichzeitig durchzuckte mich mit jedem Klingeln die Hoffnung, er würde anrufen. Einmal noch. Und weil er es nicht sein konnte, wozu abheben? Niemand erreichte mich, mit keinem noch so gut gemeinten Angebot. Niemand brauchte mich, so wie er mich gebraucht hat, niemand redete mit mir, so wie er mit mir geredet hat.

Panik ergriff mich, dass die Stimmen anderer seine überlagern oder verdrängen könnten. Und es beruhigte mich auch nicht, mit anderen über ihn zu sprechen. Ich wollte mit ihm sprechen, und wenn er schon nicht mehr da war, so wollte ich wenigstens, dass er aus mir spreche, dass ich er werde, um ihn am Leben zu halten – für mich. Hatte ich überhaupt ein eigenes Leben, ein von ihm unabhängiges Leben? Wollte ich das? Mein Leben mit ihm war das schönste, beglückendste, das, wonach ich mich immer gesehnt hatte. Unabhängigkeit ist gut und wichtig, aber verglichen mit dem Erlebnis der Liebe eine Art Notprogramm.

Bevor ich ihn kannte, war ich sehr emanzipiert und war mir selbst die Wichtigste. Doch nach meinem Leben mit Ephraim konnte ich nicht wieder zurück in mein Früher steigen. Er ist mit mir, und der Wunsch, es möge ihm gut gehen, ist wie mein Herzschlag. Eigentlich kam es genau so, wie er es mir vorausgesagt hatte. Je länger er nicht mehr so da war wie früher, desto mehr verwandelte sich die Konfusion in Dankbarkeit. Nicht dass der Wunsch verging, es möge wieder so sein wie früher, aber das Leben handelt nun wieder mehr von mir. Ohne dass ich nur mit mir selbst sein muss. Ich bin und werde immer mit ihm sein.

Er wusste, dass ich diese Bücher über den Tod las. Er bezog es nicht nur auf sich, aber auch. Wir sprachen über die Auffassung der jüdischen Religion im Gegensatz zur christlichen und muslimischen. Bei aller Ehrfurcht vor dem Allmächtigen hingen wir keiner bestimmten Religion an. Ohne Religion hört sich beim Tod alles auf. Dann ist es aus. Gewesen. Wie immer agierte er prophylaktisch. Er schrieb ein Testament und sagte zu mir: »Wenn dein Ubi nicht mehr ist, wirst du einen Hund haben.« Auch ich schrieb ein Testament und fragte ihn, ob er, wenn ich nicht mehr wäre, einen Hund hätte. Für ihn aber war klar, dass er diese Welt vor mir verlassen würde, und falls es doch anders kommen sollte, werde auch er nicht mehr sein. Dasselbe dachte auch ich.

Ich: »Wenn du stirbst, dann sterbe ich auch.«

Er: »Das besprechen wir, wenn ich gestorben bin.«

Von Anfang an habe ich mir gesagt, dass es gut ist so. Er muss nicht mehr alt werden. Muss nichts erleiden. Muss sich keine Sorgen mehr machen. Er muss seine Brille nicht mehr suchen, muss sich nicht mehr ängstigen, er muss nicht fürchten, er könnte vielleicht gebrechlich werden, seine schöpferische Kraft dahinschwinden fühlen. Nicht einmal seinen Untergang muss er jetzt noch befürchten, nichts mehr, auch keinen Schnupfen, der nach dem Untergang Platz zwei in seiner Furcht-Skala einnahm.

Aber mit all dem Schönen und Guten, mit seinem Lebenwollen, für mich, mit seinem Glücklichsein, mit mir, mit seiner Zufriedenheit und seinem berechtigten Stolz auf alles, was er erreicht hatte, mit all seinen Ideen und Überraschungen war es mit einem Schlag auch aus und vorbei. Vielleicht hatte er manchmal gedacht, unsere Liebe würde schrumpfen, wenn alles andere schrumpfte, einfach weil er immer an alles gedacht hatte, an alle Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Solche Gedanken kann ich verstehen. Niemand will eine Zumutung für den anderen sein und für ihn wäre das ganz besonders schlimm gewesen, denn diesbezüglich hatte er keine Demut. Er wusste, er ist meine große Liebe und meine große Liebe wird niemals schrumpfen, unter keinen Umständen. »Besser, so eine Behauptung wird nicht auf die Probe gestellt«, hat er gesagt und gelächelt.

Es war also gut so. Gut, dass nichts auf die Probe gestellt wurde … Aber auch die schwerste Probe wäre mir lieber gewesen, als nichts mehr mit ihm erproben zu können. Im Grunde seines Herzens hatte er das gewusst, genau wie ich wusste, was immer auch kommt, einer wird den anderen nicht verlassen. Wir liebten die Sicherheit unserer Zuneigung, vielleicht auch darum, weil es solch eine Sicherheit eigentlich nicht gibt. Unsere Verbindung, hat er immer gesagt, sei etwas, was es sonst nicht gebe. Von Anfang an richteten wir unsere Gemeinsamkeit auf das Jetzt ein. Es war immer Jetzt.

Dieses Jetzt ist verschwunden. Oder hat man auch in einer anderen Welt eine Gegenwart? Was für eine »andere Welt« ist das überhaupt? Ist die Welt nicht alles, warum also spricht man von einer »anderen Welt«? Ist jemand, der gestorben ist, auf der Welt oder ist er eben nicht mehr und in keiner Welt? Ich frage mich immer: Geht es ihm gut? Warum sagt er nichts? Oder sagt er etwas? Ist er es, der in meinen Träumen erscheint? Oder sind diese Bilder meine Erinnerungen, meine Sehnsucht? Sagt er etwas? Sieht er mich, so wie ich ihn im Traum sehe? Warum und wozu aufwachen? Habe ich überhaupt ein Recht, solche Fragen zu stellen? Sollte ich ihn nicht einfach lassen, loslassen, in Ruhe lassen in der anderen Welt, die zu meiner Welt gehört, weil die Welt alles ist?

Als sein Herz stehen blieb, ist all das, womit er sich und dann auch mich durchs Leben geschifft hatte, untergegangen. Diesen Untergang hatte er nie befürchtet. Dabei ist das doch der eigentliche, während der andere, der erfolgsorientierte, der prophylaktisch beklagte, nur als ständiger Begleiter des Aufstiegs diente. Ich habe im Ohr, wie er dieses Wort betont hat, das Wort, für das sein Name steht. Humor, sagte er, Humor. Wir sagen Humor. Doch ganz gleich, mit welcher Betonung ich mir dieses Wort seither vorsage, es klingt nicht mehr wie früher. Immer wieder hat er sich einen letzten Mohikaner genannt. Der letzte Mohikaner des wahren Humors. Sollte es noch ein paar andere letzte geben, wird jeder von ihnen jetzt denken, er sei der letzte.

Ich gehörte nie zu den Guten, die keiner Fliege etwas zu Leide tun. Wenn eine durchs Haus surrte und mich zu stören begann, habe ich sie einfach erschlagen. Jetzt klammern sich Skrupel an mich und ich denke, dass ich einer anderen, nämlich jener, die diese Fliege liebt, einen unsäglichen Schmerz zufüge, wenn ich eine erschlage. Ob eine Fliege eine andere Fliege liebt? Warum nicht. Auch über uns werden manche gedacht haben, ob diese Österreicherin den großen israelischen Schriftsteller wirklich liebt oder nur wegen seines Ruhmes mit ihm ist und er mit ihr, nur weil sie jünger ist und bereit, seine Lasten mitzutragen, warum musste er noch einmal heiraten, die neue Frau im Alter seiner Kinder, und diese neue Frau, also ich, wie konnte sie sich nur auf so etwas einlassen, einen achtundsiebzigjährigen Israeli zu heiraten und ihre Arbeit, ihre Heimat, ihre Freunde verlassen, um mit ihm in der Fremde zu leben?

Es sind die Fragen der anderen, nicht die der Liebenden. Mit der Sicherheit einer Liebenden frage ich nicht, warum eine Fliege eine andere lieben soll und ob Fliegen überhaupt lieben können. Liebende fragen nicht, Liebende lieben. Und trotzdem erschlage ich immer wieder eine, ganz einfach, weil sie mich stört. So wie meine Existenz manche Menschen gestört hat und weiterhin stören wird. Solange Ephraim da war, haben sie ihm und mir viel Freundlichkeit vorgespielt. Nachdem ich übrig geblieben war, hätte man die Witwenverbrennung wieder einführen sollen. Vorausgesetzt, tot bedeutet wirklich tot, mausetot.

Eines von Ephraims Büchern aus unserer gemeinsamen Zeit hat den Titel »Eintagsfliegen leben länger«. Darin bezeichnet er sich selbst als eine in die Jahre gekommene Eintagsfliege. Er meinte, in Anbetracht des Universums sei auch der größte Schriftsteller bestenfalls eine Eintagsfliege. »Was wir Menschen alles tun, um uns irgendwie unsterblich zu machen«, hat er oft gelächelt, auch über sich selbst. »Wie komisch wir kämpfen, um uns irgendeine Wichtigkeit zu geben.« Ein anderes Buch, über Politiker, hat den Titel »Wer’s glaubt, wird selig.« Die Politiker nämlich kämpfen am meisten und am sinnlosesten um irgendeine Bedeutung. Vor allem verlieren sie vollkommen den Überblick. Jede Eintagsfliege hat einen größeren Horizont als ein Politiker. Politiker, schrieb Ephraim, müssen keine besondere Qualifikation haben außer einer: sie müssen mittelmäßig sein.

Es macht mir nichts aus, wenn andere glauben, ich würde ihn glorifizieren. Seine Einzigartigkeit war nicht irgendeine Einzigartigkeit. Er fehlt mir.

Manche Menschen sagen mir, er sei genau so da wie vorher. Anders als ich behaupten sie zu wissen, dass er mich sieht, hört und spürt. Nur physisch, sagen sie, sei er woanders. Dies ist aber kein »nur«, und solche Sätze klingen vor allem schön, aber bringen sie ihn zurück? »Die Toten sterben in uns hinein« – auch dieser Satz klingt schön, wenngleich ein bisschen verwirrt. Ein Toter stirbt nicht mehr. Bestenfalls ist ein Lebender in uns hineingestorben.

Wie auch immer, die Wahrheit ist, er ist nicht mehr da. Nicht mehr wie vorher. Was ich jetzt für ihn tue, tue ich im Grunde für mich. Vorher hatten wir unser »wir«. Unsere Gegenwart war nie stillgestanden, in unserer Gegenwart hat er mich fortwährend überrascht. Auch wenn meine Erinnerung reich ist, überreich, überraschen kann er mich in der Erinnerung nicht. Ich muss lernen, mich selbst zu überraschen.

Vielleicht ist die Erinnerung auch die eigene, ganz persönliche Zukunft. Manche nennen dies »aus der Geschichte lernen«. Oder Kraft schöpfen, wenn man eine so schöne Geschichte hat wie ich. Ich bin dankbar, unendlich dankbar für meine Geschichte mit Ephraim. Er mochte die Menschen nicht, die Liebe nur mit Wörtern bekunden, sodass man sich nach Taten sehnt. Ich mochte sehr auch die Worte der Liebe. Von ihm bekam ich beides, die liebenden Taten und die liebenden Worte. Von beidem so viel, dass ich nie bankrottgehen kann.

Eine seiner überraschenden Liebeserklärungen hat er mir schon nach kürzester Zeit gemacht. Wir waren auf Durchreise in seiner Züricher Wohnung. Das Taxi wartete vor der Haustür. Er saß an seinem Schreibtisch und ordnete noch schnell verschiedene Papiere. »Schau«, sagte er und zog mich am Arm zu sich. »Schau meine Konto-Auszüge an. Die Kontostände. Du sollst alles wissen. Immer.« Die Zahlen sprangen in meine Augen. Die Namen der Banken. Die unterschiedlichen Währungen. Und seine Hände, die all die Papiere ineinanderschoben. Diese Hände, die so viel erlebt haben und mit denen er sein ganzes Werk geschaffen hat.

Ich war erstaunt und berührt. Nicht über die Kontostände, aber dass er mich das wissen lassen wollte, mir alles anvertraute, nichts befürchtete. Er sagte, noch nie habe er sich jemandem dermaßen anvertraut, mit gutem Grund, sagte er, denn er wisse, was er zu hören bekommen würde. »Wenn er so viel hat, kann er mir doch was geben, mehr geben.«

Ich fragte, warum er glaube, von mir würde er das nicht hören.

»Ich fühle Menschen«, war die Antwort.

Er musste sich vollkommen sicher gewesen sein. So wie ich.

Von da an konnten wir uns alles sagen, und er sagte: »Geld, Geld! Geld allein macht nicht glücklich. Geld ist nicht alles im Leben.« Und nach einer kunstvollen Pause: »Man muss auch Gold haben, Immobilien, Aktien und Wertpapiere.«

Der Anfang

Der Anfang einer Geschichte ist das Gestrüpp, in dem wir später die Wurzel suchen, und die Wurzel, so könnte man glauben, ist die Erklärung für alles Weitere. So aber, genauso war es bei uns nicht. Unsere Seelen waren so sehr verwandt, dass ich von Anfang an meinte, wir kennen uns schon lange. Vielleicht aber meine ich das erst jetzt, im Nachhinein. Nicht alles war mir von Anfang an vertraut gewesen. Im Grunde genommen war sogar ziemlich viel ziemlich fremd und verwirrend. Weil er mich jedoch in alldem nie allein gelassen und nie enttäuscht hat, empfand ich nicht nur unsere Seelenverwandtschaft, sondern auch all das Fremde als Geschenk an mein kleines, geregeltes, empfindsames mitteleuropäisches Dasein.

Ephraim hatte gerade wieder einmal eine Auszeichnung bekommen, diesmal in Wien, vom österreichischen Bundespräsidenten persönlich überreicht. Sein deutscher Verlag, in dem auch meine Bücher publiziert wurden, hatte mir eine Einladung zu dieser feierlichen Zeremonie zukommen lassen, doch ich war nicht hingegangen. Dann gab der Verlag ihm zu Ehren einen Empfang beim Heurigen. Auch dort wollte ich nicht hingehen, weil nicht ich die Geehrte war. Ich wusste zwar, wer Ephraim Kishon war, aber ein Fan von ihm war ich nicht. Auch kein Feind. Ich hatte keine einzige Zeile von ihm gelesen.

Vielleicht war es zufällig so gekommen, vielleicht aber auch, weil ich mir bereits in jungen Jahren meine eigenen Bücher schrieb, Liebesgeschichten. Später auf der Universität wurde über den weltberühmten Satiriker nicht gelehrt, weil die Satire nicht im Zentrum der höheren Literatur stand oder weil er ein Israeli war oder weil ich lauter humorlose, verknöcherte Professoren hatte. Oder sollte die Wahrhaftigkeit unserer Seelenverwandtschaft nicht getrübt werden? Tatsächlich nämlich könnte man mir unterstellen, meine eigenen Texte seien von Ephraim Kishons Geist und Humor inspiriert gewesen. So wie er selbst von sich sagte, man könnte meinen, er habe für seine Texte den großen ungarischen Humoristen Franz Molnar zum Vorbild gehabt, der unter anderem gesagt haben soll: »Meine Frau schläft mit allen Männern, aber für Geld nur mit mir.«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!