Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

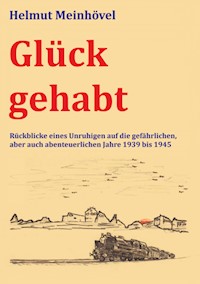

Der Autor Helmut Meinhövel, Jahrgang 1933, berichtet, wie er als Kind die Kriegszeit erlebte und mit Glück überlebte. Um dem Bombenterror zu entgehen, aber auch aus Abenteuerlust ist er mit der Kinderlandverschickung mehrfach in Deutschland unterwegs gewesen. Seine Erlebnisse in einer spannenden Zeit sind ungewöhnlich und heute unvorstellbar, aber typisch für seine Generation. Das Buch, konzipiert als Bericht für die Familie, fesselte nach der Veröffentlichung im Eigenverlag viele Leser, so dass es schnell vergriffen war. Nun erscheint die 2. Auflage, um die Erlebnisse seiner Kindheit im Krieg einem breiteren Leserkreis zugänglich zu machen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine Familie, auf die ich sehr stolz bin.

Dank

Ich danke allen, die mir mit Rat und Tat geholfen haben.

Ohne die Hilfe meiner Familie hätte ich dieses Erstlingswerk so nicht vollenden können.

Meine Frau hat mich von der ersten Überlegung an immer wieder bestätigt und bis zur Verwirklichung dieses Buches unterstützt.

Jan, Leonard, Klaus und Barbara haben meine Manuskripte entziffert und getippt.

Harald hat aufgrund seiner Erfahrung alle Texte im Computer zusammengeführt, falls notwendig neu geschrieben und redigiert. Er war mir eine große Hilfe bei der Recherche, Textdarstellung und Bildbearbeitung.

Klaus gestaltete den Einband und verfasste den Klappentext. Rolf hat zum Schluss noch wo notwendig letzte Hand angelegt.

Christel hat mit ihrem fabelhaften Gedächtnis nicht unerheblich zum Gelingen beigetragen.

Helmut Meinhövel

Inhaltsverzeichnis

Impulse

Endlich Schüler – der Volksschule Rapen

Zu Hause war schlechte Stimmung

Fahrradfahren musste man können

Vater zieht in den Krieg

Wieder ein neuer Lehrer

Freizeit auf der Straße

Rapen, Yorckstraße 19 in Oer-Erkenschwick

Weihnachten 1939

Luftschutz

Der Luftschutzwart

Lebensmittelkarten

Karamellen selbstgemacht

Es liegt was in der Luft

Fliegeralarm und erste Bombeneinschläge

Flaksplitter

Wertstoffsammeln

Sammeln von Kräutern und Kartoffelkäfern

Einkellerung von Kohle und Kartoffeln

Herbst und Ende 1940

Erste Kinderlandverschickung

Auf nach Oberbayern

In Weilheim

In Uffing am Staffelsee

Umzug nach Gegenüber

Der Staffelsee

Wir, die Preußen

Das Geheimnis im Wald

An der Aach

Eine Fahrt nach Murnau

Uffing im Winter

Zurück

Die Explosion am 16.01.1942

Eine andere Art Feuer anzuzünden

Pendeln

In der Straße

Spielen macht schlau

Wehrschach

Einschläge kommen näher / Flugblätter

Die Zeche drückt

Stabbrandbomben

Zweite Kinder-Landverschickung

An der Isar

Ein Fisch an der Angel

Besuch von Mutter, Vater und Liesel

Zurück in die Gefahrenzone

Luftmine am Badetag

Pimpf im Jungvolk

Im Luftschutzkeller

Als Pimpf im KLV-Lager

Brombeerwein

Luftschutz im Stollen

Stollenkrätze

Unterwegs mit dem Holz-Gas-LKW

Die Katastrophe am 15. Januar 1945

Zur Gaststätte Hübner

Im Bunker an der Knappenstraße

Bei Opa und Oma in Datteln

Fahrt nach Karlshöfen

Karlshöfenerberg

Wieso Karlshöfen?

Geborgen

Berta

Meine Großeltern

Spitznamen

Onkel Klaus

Säen und Ernten

Schwein gehabt

Unser täglich Brot

Die Schule in Karlshöfen

In der Stube

Meine Mithilfe auf dem Hof

Torfstechen

Tier und Mensch

Spökenkieker

Ein Ausflug mit Hermann

Die Bücher von Tante Lieschen

Onkel Klaus wird zum Volkssturm eingezogen

Flüchtlingstrecks aus dem Osten

Vorboten des Endes

Eine Panzersperre in Karlshöfen

Tiefflieger

Einquartierung

Sprengung der Mühlenbrücke

Berta ging, Mutter kam

Wann kommen die Engländer?

Nach Forstortanfang ins Moor

Unser Kriegsende

Eine neue Waschschüssel

Frieden?

Unterwegs mit Walter

In Gnarrenburg

Die Maschinenpistole

Schutzimpfung

Hamsterer

Es geht wieder nach Haus

Karlshöfen Adieu

Noch ein Wort zum Schluss

Anhang

Luftveränderung

Literatur

Alarmsignale und deren Bedeutung

Glossar einiger Bergbaubegriffe

Opa Datteln

Holz-Hufschuhe für Pferde

Impulse

Ich saß pünktlich zum Termin bei meiner Frisörin im Sessel vor dem Spiegel. Sie kannte meinen Kopf mit den noch verbliebenen Haaren seit Jahren und akzeptierte meinen Wunsch nach einem kurzen Haarschnitt nur deshalb, weil ich meiner Meinung nach damit jünger aussehe als ich wirklich bin.

Meine Frisörin hatte bei unzähligen Haarschnitten herausbekommen, dass ich mich in der Altersklasse ihrer Mutter befand und mein 80. Geburtstag demnächst bevorstand.

Als ich dann am Sonnabend in der Woche vor Pfingsten bei ihr zur Behandlung war, ahnte sie den Zusammenhang und insistierte:

„Sie an einem Samstag? Das kann doch nur bedeuten...“

Etwas unwillig über ihre Neugier unterbrach ich sie:

„Ja, ja, es ist leider mit mir soweit gekommen...“

Sie bemühte sich mit Erfolg, meine Resthaare besonders vorteilhaft aussehen zu lassen.

Als sie sich standhaft weigerte, die 12 Euro anzunehmen, die die Verschönerung bei ihr kostete, begriff ich erst, dass es keine Neugier war, sondern dass sie mir ein Geschenk zum 80. Geburtstag machen wollte.

So war ich überrascht, gerührt und tat ihr im Stillen Abbitte.

Zum darauf folgenden, nicht mehr aufschiebbaren Termin habe ich mich mit einer Flasche Sekt bedankt.

Es ist wirklich alles in Ordnung hier. Vor 40 Jahren bin ich mit meiner Familie nach Hattingen gezogen, näher heran an Essen, meinen Dienstort.

Schließlich waren die Preise für Normalbenzin gerade von 43 Pfennig auf 73 Pfennig pro Liter angestiegen.

Da musste man doch reagieren, oder etwa nicht?

Das Umfeld hier ist fast perfekt.

Ich könnte sehr zufrieden sein, aber ich schaue sorgenvoll in die Zukunft.

Meine biologische Uhr tickt und tickt unaufhaltsam. Das ist bei jedem so, aber in meinem Alter scheint die Uhr zu rasen. Die Zeit vergeht gefühlt immer schneller.

Meine Frau versucht solche Anwandlungen bereits im Keim zu ersticken:

„Stell dich nicht so an, du bist relativ gut drauf, warst bis auf deinen ausgeheilten Hautkrebs nie ernsthaft krank. Auch nimmst du keine Pillen und hast demzufolge auch keine Nebenwirkungen und Risiken zu befürchten oder auszuhalten. Also hör auf damit.“

Aber, reden wir nicht drum herum, ich werde nicht jünger.

Ich bin 1933 im Jahre der „Machtergreifung“ geboren, das ist aber Zufall. Wie schnell ist die Zeit vergangen? Wie viele Jahre habe ich noch? Sind es vielleicht nur noch Monate?

Was bleibt von mir? Was wissen meine Kinder von mir? Meine Kindheit hat sie bisher wenig interessiert.

Mein jüngster Enkel, ein Nachzügler meines ältesten Sohnes, ist vor kurzem zehn Jahre alt geworden.

In seinem Alter (1943) war ich bereits zwangsrekrutiert zum Pimpf im Jungvolk. Da soll man nicht ins Grübeln kommen? So groß wie er ist, wäre er auch wie ich „Flügelmann“ geworden Dieser nette intelligente Junge würde auf dem Schulhof marschieren lernen? In Dreierreihen, er vorne, auf Kommando: „Abteilung marsch, links-zwo-drei-vier, Rechtsschwenk marsch, Abteilung halt, stillgestanden, hinlegen, auf, Marsch Marsch usw. usw.“?

Nicht vorstellbar!

Als meine Söhne zehn Jahre alt wurden, habe ich nicht im Entferntesten an meine Zeit als Pimpf gedacht. Auch nicht bei den älteren Enkeln.

Seit längerem aber kommen die Erinnerungen hoch, ob ich will oder nicht. Nichts ist vergessen, alles nur verdrängt. Es bedarf nur eines Anstoßes und ich erinnere mich sogar an Namen und Einzelheiten längst vergessen geglaubter Ereignisse.

Höre ich zum Beispiel das Motorengeräusch eines inzwischen selten gewordenen Turboprop-Flugzeugs, werde ich sofort an die Zeit der Fliegerangriffe erinnert, als Hunderte feindlicher Bomber unbeirrt, unaufhaltsam, mit ihrer todbringenden Fracht über uns hinweg zogen mit diesem charakteristischen stählern klingenden Brummen.

Seit einigen Jahren verfolgt mich auch die Erinnerung an unseren Luftschutzwart in Rapen, der unter Anderem für die Verdunkelung der Fenster in unserem Häuserblock zuständig war.

Jeden Abend, wenn ich nach Anbruch der Dunkelheit bei eingeschaltetem Licht die Rollläden herunter lasse, sehe ich im Geiste draußen auf der Straße die für uns zuständige Sicherheitsfachkraft vorwurfsvoll zu mir nach oben blickend:

„Licht aus!“

rufen. Ich beeile mich dann instinktiv, denn es könnte mich ein feindlicher Pilot erspähen und mir eine Bombe verpassen. Besser fühle ich mich, wenn ich erst die Rollläden herunterlasse und dann erst das Licht anmache. Ist das normal?

Mit meiner Frau, Jahrgang 1937, habe ich oft über die Kriegsjahre diskutiert, die sie zwar anders, aber natürlich ähnlich erlebt hat. Mit ihr war ich auch an den Orten markanter Ereignisse in Oer-Erkenschwick (meinem Heimatort) oder Bayern (Kinderlandverschickung). Sie meinte zu meinem Problem: „Schreib dir das alles mal von der Seele, dann geht es dir besser.“

Schreiben als Therapie?

Auch mit meiner Schwester Christel habe ich mich über unseren gemeinsam erlebten Lebensabschnitt ausgetauscht. Wir waren am Ende immer wieder verwundert, dass wir diese Jahre körperlich unversehrt überstanden hatten. So weit, so gut.

Aber was ist mit unserer Psyche, sind wir auch da ohne Schaden geblieben? Die Antwort auf diese berechtigte Frage ist nicht einfach. Wissenschaftler beschäftigen sich seit Jahren mit den psychologischen Auswirkungen des 2. Weltkriegs auf eine ganze Generation und darüber hinaus. Das ist unsere Generation!

Sind wir in unserem Innersten verletzt? Eventuell traumatisiert?

Ich denke ja, der eine weniger, der andere mehr.

Während eines Gespräches mit Christel, bei dem ich auf unsere erste gemeinsame Kinderlandverschickung zu sprechen kam, spürte ich eine verborgene tiefsitzende Verbitterung auf das, was man ihr als Sechsjährige damals angetan hatte.

Insbesondere unsere Mutter kam dabei schlecht weg.

„Wie konnte sie uns beide alleine in die Fremde abschieben?“

„Schützen wollte sie uns, vor den Bomben“, warf ich ein.

„Ich hätte doch meine Kinder nicht an Fremde abgegeben, niemals“. Sie hat selbst drei großgezogen.

Sie wurde richtig wütend.

„Und überhaupt, was hat man mit uns nicht alles angestellt?“

Sie war unversöhnlich.

Ich hielt mich besser zurück, denn die Kinderlandverschickung war für mich damals zuallererst ein großes Abenteuer. Aber eines wurde mir sofort klar, auch bei ihr gab es etwas aufzuarbeiten.

Gespräch als Therapie?

„Was hältst du davon, wenn ich unsere wirklich nicht ganz alltäglichen Kindheitserlebnisse einmal schriftlich zusammenfasse?“

Sie meinte dazu: „Das wird schwierig, denn das versteht doch heute sowieso keiner mehr, höchstens Angehörige unserer Generation, und die wollen nichts mehr davon wissen“.

„Da bin ich mir nicht so sicher“ entgegnete ich.

„Außerdem, für unsere Kinder und insbesondere für unsere Enkel, die in einer nie dagewesenen Überflussgesellschaft aufgewachsen sind, wäre es wichtig zu wissen, wie wir uns damals durchschlagen mussten“.

„Da hast du allerdings Recht. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und bin sehr gespannt, was dabei herauskommt“.

Ich machte mich an die Arbeit.

Es geht los mit meiner Einschulung im August 1939.

Meine Schwester Christel und ich (1939)

Endlich Schüler – der Volksschule Rapen

Nun war es endlich so weit. Ohne Brimborium und ohne Schultüte war ich I-Männchen.

Rauf, runter, rauf, Pünktchen drauf: das war ein i, ein kleines i. Sieht ungewohnt aus, richtig; wir lernten zunächst die Sütterlin-Schreibschrift, nach einem Jahr aber schon die sog. lateinische Schrift, die noch heute gebräuchlich ist. Egal, in der Schule war es interessant und abwechslungsreich, alles kein Problem.

Die Volksschule in Rapen war vor der Einführung der deutschen einheitlichen Volksschule ab Ostern 1939 eine Konfessionsschule. Es gab zwei Gebäude, je ein Gebäude für Schüler evangelischer und katholischer Konfession. Bei identischem Lehrstoff, hoffe ich jedenfalls, außer Reli natürlich.

Als ich dort eingeschult wurde, wirkte die Trennung in den höheren Stufen wohl noch nach. Obwohl einer Klasse/Jahrgang zugehörig, konnte von Klassenkameraden noch wenig die Rede sein. Die Zugehörigkeit zu den Konfessionen zeigte sich täglich auf dem Nachhauseweg, der getrennt nach evangelisch und katholisch erfolgte und bei dem es öfter Balgereien und verbale Auseinandersetzungen mit der Gegenseite gab. Man stand sich auf den Bürgersteigen gegenüber und rief sich laut schreiend im Chor zu.

Die katholischen Kinder:

„Evangelische Ratten, in der Pfanne gebraten im Pisspott gerührt, zum Teufel geführt!

Die evangelischen Kinder, zahlenmäßig unterlegen, versuchten dagegen zu halten mit:

„Katholische Ratten...“

Wir I-Männchen staunten nicht schlecht, einige machten mit. Die meisten hatten kein Problem damit.

Dieses Verhalten hat sich im Laufe der Zeit zwangsläufig geändert und spielte spätestens im Jungvolk keine Rolle mehr.

Bis wir den von mir besonders geschätzten und verehrten Lehrer Bayer als Klassenlehrer bekamen, mussten einige meiner Klassenkameraden noch Fräulein (Oma) Landwehr sowie Lehrer Ellermann überstehen, die bei der Durchsetzung ihrer Lehrziele auch vor dem Gebrauch des Rohrstocks nicht zurückschreckten. Oma Landwehr prüfte morgens beim Schulbeginn nicht selten, ob die Hände und Fingernägel sauber waren, und wenn nicht, gab es damit etwas auf die Fingerspitzen, sowohl von oben als auch von unten.

Lehrer Ellermann ging am Stock, mit dessen Krücke er einen nicht folgsamen Schüler im Nacken an sich heranzog, was sehr unangenehm für den Delinquenten war. Mir sind beide nicht sonderlich im Gedächtnis geblieben, ich habe wohl ihrem Anforderungsprofil entsprochen.

Wir waren zunächst eine gemischte Klasse, später eine reine Jungenklasse, etwa 30 – 40 Schüler. Bei Lehrer Bayer hatten wir auch Sport – das hieß damals noch Leibesertüchtigung. In seinem Trainingsanzug sah er gut aus, er war unser Vorbild.

Große pädagogische Versuche wurden mit uns nicht angestellt. Uns wurde Wissen eingepaukt. Das war die vorherrschende Methode, Wissen zu vermitteln.

Ohne besondere Mühe lernte ich auswendig, was mir angeboten wurde. Deutsch, Geschichte und Erdkunde (Heimatkunde) waren meine liebsten Fächer, das ist bis heute so geblieben.

Lehrer Bayer war etwas über 20 Jahre alt, wir waren wohl seine erste Klasse überhaupt. Er war sportlich und hatte uns im Griff. Bei jeder Antwort stand man auf. War sie richtig, kommandierte er:

„Gut, setzen!“

Man lernte bei ihm allerdings mehr über Krieg als über Frieden. Das hing mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zusammen, der genauer gesagt über uns hereinbrach.

Es war wirklich der Hammer! Denn ab dem 1. September 1939 hatten wir Krieg mit Polen. Drei Tage später hatten wir England und Frankreich an der Backe, die uns den Krieg erklärten. Au Weia! Den Krieg sollte man eigentlich vorher erklären, bevor man ihn erklärt. Da wir keinen Volksempfänger und auch kein Zeitungsabonnement hatten, traf uns diese Nachricht unverhofft. Auch in der Schule war über einen bevorstehenden Krieg mit Polen nicht informiert worden, sondern nur über ständigen Ärger dort.

Unsere Flugzeugtypen, wie Junkers Ju 52, Ju 87 (Stuka), Ju 88, Heinkel He 111 oder Messerschmidt Me 109, das schnellste Jagdflugzeug der Welt, lernten wir schneller kennen als das Einmaleins.

Wir waren stolz auf unsere Soldaten, stolz auf Deutschland. Klar, wir waren allen überlegen. Männer in Uniform waren unsere Idole.

Im Unterricht wurde nach wie vor nicht lange gefackelt. Auf Gehorsam, Leistung, Sportlichkeit und Vaterlandsliebe legte man besonderen Wert.

Zu Hause war schlechte Stimmung

Mutter war ungenießbar. Schuld war mein Vater.

Jeden Tag, wenn er von der Arbeit kam, fragte er nach: „Ist noch kein Stellungsbefehl gekommen?“ Er meinte die Einberufung zur Wehrmacht. Meine Mutter nervte das ungemein. Sie meinte, so blöd kann doch keiner sein, dorthin zu wollen, wo man totgeschossen werden konnte, da kam man noch früh genug hin.

Dann war Polen schon verloren, von Polen aus gesehen. Von uns aus gesehen war Polen gewonnen worden, in 18 Tagen. Mein Vater war sauer. Dass Deutschland einen Krieg gewonnen hatte, ohne ihn, war für ihn schwer zu verkraften.

Die Stimmung meiner Mutter hob sich. Vielleicht wurde er nicht eingezogen, weil er schon 33 Jahre alt war und bald drei Kinder hatte.

Dann die Enttäuschung, die Einberufung zum Flieger-Bodenpersonal war da. Meine Mutter schimpfte: „Der Staat sollte sich was schämen, mich hier allein sitzen zu lassen mit den Kindern. Der Winter steht vor der Tür, Kartoffeln müssen noch eingekellert werden, Kohlen müssen noch beschafft und in den Keller getragen werden, soll ich das etwa alleine machen und du fährst in der Weltgeschichte herum?“ Mein Vater musste sich beeilen, der Staat würde sich bestimmt nicht schämen, ihn mit der Polizei holen zu lassen.

Er ließ alles über sich ergehen und hackte Feuerholz in rauen Mengen.

Er freute sich im Stillen auf die bevorstehende Veränderung in seinem Leben. Er war aber gut beraten, seine freudigen Erwartungen an ein Soldatenleben Mutter nicht offen zu zeigen.

Es war besser, der „dicken Luft“ zu Hause auszuweichen. Ich traf mich daher so oft es irgend ging mit meinen Schulkameraden oder Nachbarskindern auf der Straße. Dort war gerade Fahrradfahren lernen angesagt.

Fahrradfahren musste man können

Meine Kameraden und ich beneideten die Kinder in der Nachbarschaft, die mit dem Fahrrad umherfuhren, stolz wie Oskar. Das wollte ich unbedingt auch können. Das war allerdings schwerer zu erlernen, als es aussah.

Platz zum Üben gab's genug, sowohl auf der Straße als auch auf dem Bürgersteig. Bordsteine gab es nicht, das war vorteilhaft. Kinderfahrräder auch nicht, das war dagegen ein Nachteil. Wir lernten also auf Erwachsenen- Fahrrädern.

Die gab es vielfach, weil sie außerordentlich praktisch waren, man fuhr damit zur Arbeit, kam schnell voran und konnte auch schwere Lasten transportieren.

Wer etwas auf sich hielt, hatte ein Fahrrad. Das erleichterte das tägliche Leben.

Das Damenfahrrad meiner Mutter bot sich zum Lernen an. Ich machte es wie die anderen Kinder und stellte mich auf das untere Pedal. Dann wurde ich angeschoben und in Balance gehalten. Da man Roller fahren konnte, versuchte man bald, sich ebenso mit dem freien Fuß abzustoßen. Das war schwierig, mit beiden Händen musste man unbedingt den Lenker halten. Bald rollte man langsam, den einen Fuß auf dem unteren Pedal, den anderen Fuß oben.

Bremsen konnte man nicht, man sprang einfach ab, das eine Pedal in der Kniekehle, das andere in der Hacke. Das ging nicht ohne Schrammen ab. Man fiel oft um, aber man ließ sich nicht entmutigen.

Schließlich konnte man sich abstoßen und auf beiden Pedalen stehend rollen.

Das war ein beachtlicher Fortschritt und man bekam die Sicherheit, zu trampeln. Erst einmal, dann rollen, später mehrfach, dann rollen und danach den Rücktritt betätigen. geschafft, oben geblieben. Die Mühe hat sich gelohnt. das hat zwar Tage gedauert, aber gemeinsam waren wir erfolgreich und stolz.

Einige von uns trauten sich, mit einem Herrenfahrrad zu fahren. Das war außerordentlich schwierig, weil die Stange in der Mitte extrem hinderlich war. Nur wenige konnten damit umgehen. Es sah abenteuerlich aus, schräg unter der Stange in die Pedale zu treten. gefährlich war es auch, aber danach fragte keiner.

Wir wurden immer sicherer und machten bald Ausflüge in die nähere Umgebung, allein und in Gruppen.

Bei einem Ausflug mit dem Damenfahrrad meiner Mutter fuhr ich mit größtmöglicher Geschwindigkeit die abschüssige Wrangelstraße hinunter, bog in die Ludwigsstraße ein und fuhr mitten zwischen die Räder eines von rechts kommenden Fahrrades hinein, das die Kurve schnitt und mit zwei jungen Männern besetzt war. Der eine saß auf dem Sattel, der andere auf der Mittelstange.

Während mir und meinem Fahrrad nichts Wesentliches zustieß, brach das andere Fahrrad durch den Aufprall in zwei Teile, jedes mit einem Rad versehen.

Wir drei fielen um. Ich rappelte mich sofort wieder auf und wollte mich davon machen. Klar, das gab nur Ärger.

Die beiden Burschen waren perplex, wie ich auch, aber auch schnell auf den Beinen.

Sie packten mich sofort ans Schlafittchen und schrien mich an:

„Bist du wahnsinnig, hast du uns nicht gesehen?“

„Doch, aber ihr habt die Kurve geschnitten, ich bin rechts gefahren!“, verteidigte ich mich, ich fühlte mich durchaus nicht schuldig.

„Du hättest noch ausweichen können“, rief der Eine, „wo wohnen deine Eltern?“, der Andere.

Zerknirscht schob ich mein Fahrrad neben den beiden her, die jeder ein Rad ihres Fahrrads in Händen hielten, zu uns nach Hause. Vor unserer Wohnungstür im 3. Obergeschoss angekommen, klopften sie höflich an, ließen mich aber nicht los, das war ein Fehler.

Etwas beruhigt hörte ich die Stimme meines Vaters: „Wer mag das sein?“, noch hinter der Tür. Er öffnete, sah uns, und polterte sofort los: „Lasst sofort meinen Jungen los, sonst passiert was!“ Erschrocken und etwas eingeschüchtert ließen sie mich los und einer von ihnen sagte: „Ihr Sohn hat uns mit seinem Fahrrad gerammt und unsers in zwei Teile zerbrochen.“ Sie hielten die beiden Teile mit Vorderrad und Hinterrad in die Höhe und zeigten die Schrammen an Händen und Rädern.

Verblüfft schaute mein Vater mich an, dann in die Richtung der beiden Verunfallten:

„Das glaubt ihr doch selber nicht, macht bloß dass ihr wegkommt, sonst werfe ich euch die Treppe hinunter, samt euren Rädern.“

Die Drohung zeigte Wirkung, die eindeutige Körperhaltung meines hochgewachsenen Vaters war durchaus glaubwürdig, wie ich es einschätzte.

Sie zogen kleinlaut ab, schimpften zwar noch auf der Treppe, aber dann waren sie fort.

Ich atmete auf.

„Sag mal, stimmte das etwa, was die Kerle da erzählten?“

„Ja“, sagte ich und berichtete.

„Unglaublich so was, ist dir was passiert?“

„Nein, nicht der Rede wert.“

„Ist das Fahrrad deiner Mutter noch in Ordnung und kann sie damit noch fahren?“

„Ja!“ Nur der Lenker war krumm, den habe ich aber sofort wieder gerichtet.

„Hast du das Fahrrad wieder in den Stall gestellt und abgeschlossen?“

„Nein, die Burschen haben mich sofort nach oben mitgenommen.“

„Dann mach das jetzt, wir wollen dann essen.“

Als wir zusammen am Tisch saßen und aßen, schmunzelte mein Vater noch lange vor sich hin. Dann sagte er: „Das war vielleicht ein Bild, die beiden mit ihren Rädern in der Hand und du dazwischen.“

Wir lachten noch lange darüber.

Einige meiner Kumpels hatten die beiden jeder mit einem Rad in der Hand noch gesehen.

„Was wollten die denn bei euch?“

„Repariert dein Vater jetzt Fahrräder?“

„Nein, nein.“

Vater zieht in den Krieg

Der Tag der Abreise meines Vaters war gekommen. Reiseziel: Kaserne. Der Abschied war schmerzvoll und lang, nicht etwa kurz und schmerzlos. Meine Mutter weinte und dachte im Stillen, sie sähe ihn vielleicht nie wieder.

Meine Eltern Meta und Otto Meinhövel (1940)

Mein Vater dachte, ein lustiges Blut kommt überall davon, Schätzel ade! „Meta“, sagte er, „das dauert bestimmt nicht lange, mir passiert schon nichts, sei nicht traurig.“

Ich ging mit zur Straßenbahn-Haltestelle, als er davonfuhr. „Junge, ich komm' bald wieder, mach dir keine Sorgen und hilf Mama“, sagte er.

Weinend lief ich nach Hause.

Erst Mitte Dezember 1939 habe ich ihn wieder gesehen, da wurde meine jüngste Schwester geboren. Meine Mutter hatte alle Hände voll zu tun mit ihr. Das lenkte ab.

Mein Vater ließ sich für wenige Tage mal blicken. Er hatte Sonderurlaub bekommen. In Uniform sah er besonders gut aus.

Ansonsten war er auf großer Fahrt in Großdeutschland. Zuerst in Delmenhorst, später in Linz an der Donau. Seine Postkarten wurden sehnlichst erwartet, von wo auch immer.

Wieder ein neuer Lehrer

Über mangelnde Abwechslung bei unseren Lehrern bzw. Lehrerinnen konnten wir uns wirklich nicht beklagen. Gut erinnern kann ich mich noch an Lehrer Nolte. Der war in Ordnung, wie wir fanden, aber ich trauerte Lehrer Bayer nach. Leider wurde er wie Vater Ende 1939 eingezogen. Er hat uns noch mal in Uniform besucht und der Klasse vom Soldatenleben erzählt. Wir sollten ihn nicht mehr wiedersehen, vergessen habe ich ihn bis heute nicht.

Lehrer Nolte war älter, erfahrener. Er war schon länger an der Schule und er hatte einen Spitznamen, nämlich Etlon, seinen Namen rückwärts gelesen. Er war eine Respektsperson, das musste er auch sein, unsere Klasse war nämlich ziemlich unregierbar, da brauchte man schon viel Durchsetzungsvermögen.

Untereinander ging's nicht zimperlich zu, da war es vorteilhaft, wenn man, wie ich, groß gewachsen war. Ringkämpfe waren an der Tagesordnung. Rückblickend denke ich, war das sogar gewollt, zumindest toleriert, wenn die sonstigen schulischen Leistungen gut waren. Schulsport war für die meisten von uns das Lieblingsfach, da konnte man sich austoben.

War die Schule aus, ging man nicht schnurstracks nach Hause, sondern trödelte herum. Klingeln an den vielen Hauseingängen auf dem Weg war oftmals unser Vergnügen. Wenn die Türen geöffnet wurden, schrien wir „Feuer, Feuer“. Auf die Frage: „Wo denn?“ gab's zurück: „Im Ofen!!“

„Ihr verdammten Bengels!“

Da viele Männer eingezogen waren, hatten wir oft Glück, dass wir ungeschoren davon kamen. Wenn wir an einen Bergmann gerieten, der Schichtdienst hatte, hieß es, schnell zu sein. Dann musste in den nächsten Wochen ein Umweg genommen werden. Manche waren leider nachtragend.

Im Bäckerladen fragten die schnellsten unter uns höflich, ob sie alte Brötchen hätten. Sagte die Verkäuferin dann „ja“, riefen wir: „Dann seht zu, wie ihr sie loswerdet!“, und liefen davon.

Das alles machte diebischen Spaß, konnte aber nicht beliebig ausgedehnt werden, denn die Gegenseite lernte schnell dazu und manche Backpfeife war das Ergebnis.

Lernen mussten wir trotzdem; Wer seine fünf Sinne nicht zusammen halten konnte oder in der Schule Unsinn verzapfte, machte mit dem Rohrstock Bekanntschaft. Das war bei Herrn Bayer anders.

Höllischen Respekt hatten wir vor dem Lehrer Witt. Er hatte den Spitznamen „Fritz mit der Glühnase“. Seine Nase war etwas ausgeprägter als andere Nasen und roter. Darüber trug er eine randlose Brille als Kneifer.

Wir gingen ihm aus dem Weg, wo wir konnten. Er war wohl ein Parteibonze und gab Unterricht in den höheren Stufen. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er in der braunen SA-Uniform mit seinen Schaftstiefeln über unseren Schulhof stolzierte.

Freizeit auf der Straße

Außerhalb der Schule und nach den Schularbeiten, nachdem das Holz zum Feuermachen gehackt und die Kohlen für den Herd nach oben getragen waren, und das Kaninchen im Stall hinter dem Haus gefüttert war, und wenn das Kaninchenfutter ergänzt war, möglichst mit Löwenzahn, das bevorzugte Futter unseres Hansis, und wenn die Milch für die kleine Schwester geholt war, und und und...

Dann hatte man frei.

Die Freizeit spielte sich im Wort-Sinne auch im Winter im Freien auf der Straße ab.

Mannschaftsspiele waren angesagt, wie z.B. Völkerball, Brennball, Pinchen, Der König schickt seine Soldaten aus, Seilspringen und Fangen spielen. Versteckspielen war beliebt. Alle Kinder der Gruppe versteckten sich, bis auf einen, der die Anderen suchen und laut ansagen musste, wen er gefunden hatte.

Der Letztbezeichnete war froh, dass er nicht überblieb und suchen musste, sondern sich verstecken konnte und machte sich davon.

Längere Abzählreime waren z.B. „A, U, S – aus, du hast 'ne Laus, ich hab's geseh'n und du kannst geh'n.“

Der Reim konnte noch verlängert werden durch: „Geh'n kannst du noch lange nicht, sag mir erst wie alt du bist.“ Antwort: „7!“

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, der Siebte konnte sich verstecken.

Ein weiterer Abzählreim war: „Ene mene miste, es rappelt in der Kiste, ene mene muh und raus bist du!“, oder „1, 2, 3 und du bist frei.“

Ein weiterer der härteren Sorte: „Ene mene muh und wie heißt du? Mia! Mia hat ins Bett geschissen, g'rade aufs Paradekissen, Ulla hat's gesehn und du kannst gehen.“ Verlängerung jeweils möglich. Schon das Abzählen hat für viel Spaß gesorgt.

Im Winter, die nach meinem Gefühl härter waren, länger dauerten und durch mehr Schnee gekennzeichnet waren, fuhr man Schlitten oder schlidderte auf dem festgefahrenen oder festgefrorenen Schnee, und zwar in der ganzen Breite der Straße und den beiden Bürgersteigen rechts und links. Wer Schlittschuhe hatte, genoss die großen Flächen. Der wenige Verkehr auf den Straßen störte kaum.

Die Mädchen vollbrachten beim Ballspielen an der Hauswand, oft mit drei Bällen, wahre Kunststücke, indem sie z.B. in die Hände klatschten zwischen zwei Bällen oder sich dabei umdrehten. Auch Seilchen springen konnten sie besser.

Wir Jungen kamen dabei nicht mit, wir wollten uns bewegen, unsere Kräfte messen. Unser Lieblingssport war Fußball, wir sagten Pöhlen dazu. Der fand auf der Straße statt, die aus festgestampfter, festgefahrener schwarzer Kesselasche bestand. Übrigens war auch der Bürgersteig aus diesem Material. Der Übergang beider Flächen war fließend.

Wir hatten also Platz genug. Gestört wurden wir wenig, denn es gab kaum Autos. Die Tore wurden durch Striche auf dem Boden, durch einen hingelegten Stock, eine Mütze, eine Büchse oder ein Kleidungsstück markiert.

Wer einen Ball hatte, war König. Meistens spielten wir mit einem Tennisball. Hatten wir keinen Ball, spielten wir mit einer Blechbüchse. Das ruinierte die Schuhe, also nähten uns unsere Mütter Stoffbälle, die wir mit Gummibändern aus Ringen von Fahrradschläuchen vervollständigten oder reparierten. Die selbst gebastelten „Bälle“ federten natürlich nicht. Sie musste man zwangsläufig flach halten. Wir ließen uns unseren Lieblingssport nicht nehmen.

Die beiden besten Spieler wählten sich abwechselnd ihre Mannschaften aus. Da wir nicht gleich alt und gleich geschickt waren, wurde mangelnde Klasse durch mehr Personal ausgeglichen. Trotzdem stand schnell fest, wer gewinnt. Aber alle machten mit.

Zimperlich durfte man nicht sein, denn es wurde geschubst und getreten. Wollte man Ringkämpfe vermeiden, musste man für ein Unentschieden sorgen. Wer hinfiel, zog sich oft Schrammen an Händen und Knien zu, die schlecht heilten und schwarze Narben hinterließen.

Es war eigentlich eine schöne sorglose Zeit bis dahin.

Rapen, Yorckstraße 19 in Oer-Erkenschwick

Hier wohnten wir in einem 9-Familienhaus, drei Familien auf jeder Etage. Errichtet ca. 1880, nicht später, aus rotem Backsteinmauerwerk und voll unterkellert. Das Treppenhaus, massiv, mit grauen Steintreppen, schmiedeeisernem Geländer und Eichenhandlauf. Die Eingangstür befand sich auf der Hofseite, aus massiver Eiche, mit einem kleinen Fenster und schmiedeeisernem Gitter davor.

Die Kellerdecke war als Kappendecke ausgeführt, d.h. mit Eisenträgern, dazwischen Beton. Die übrigen Decken waren aus Holzbalken. In jeder Etage befand sich eine Wasserstelle mit Abfluss im Hausflur.

Jede Wohnung hatte einen Stall und einen Vorratskeller. Die Toiletten befanden sich in dem Stallgebäude auf dem Hof. Notdurft verrichtete man auf dem Nachttopf, der jeden Morgen in die Toilette draußen entleert wurde. Der Schlüssel zur Toilette hing neben der Wohnungseingangstür, versehen mit einer Zwirnrolle.

Elektrisches Licht wurde erst wenige Monate vor dem verheerenden Bombenangriff am 15. Januar 1945 installiert. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Bis dahin hätten wir es mit unserer Petroleum-Lampe noch ausgehalten. Die war allerdings nicht pflegeleicht. Der Glaszylinder musste oft gereinigt und der Docht vom Ruß befreit werden. War alles sauber, konnte man unter ihr sogar lesen. Ein kleiner Spiegel an der Rückseite der Lampe machte es möglich. Der Treibstoff musste aber erst im Laden gekauft werden.

In einem Anbau auf dem Hof befand sich die Waschküche mit mietereigenen Waschgeräten mit Wassermotor (besser), handbetriebener Rumpel (wir) oder Waschbrett (wir auch). Mittels eines gemeinsamen speziellen Kohleofens mit darüber liegendem Waschkessel wurde die Wäsche gekocht, von Hand gespült in einem Wasserbecken, anschließend gewrungen und auf der Leine im Waschhaus getrocknet.

Ein Plan regelte die Waschzeiten, die Waschküche musste sauber an den Nachfolger übergeben werden. Waschtag war für Mutter harte Arbeit, einen ganzen Tag lang.

Nachzutragen wäre noch, wir waren elf Kinder im Haus.

Auf unserer Etage wohnten die Familie Maslowski und Frau Lambertz. Familie Maslowski war Eigentümer des Hauses. An Frau Lambertz kann ich mich besonders gut erinnern. Sie wohnte links neben uns. Sie war alleinstehend, Anfang 60, immer gut angezogen, energisch, redegewandt – und streng katholisch im Sinne von missionarisch katholisch.

Dass wir, meine Mutter und wir Kinder, evangelisch waren, kam ihr sonderbar vor, nicht normal sozusagen.

Mehr noch – für sie waren wir Heiden. Das Argument, dass meine Mutter aus einem Dorf in Niedersachsen stammte, wo alle evangelisch und Katholiken eine Rarität waren, es weit und breit keine katholische Kirche gab, schob sie beiseite.

Sie begann uns zu missionieren, permanent. In der Zeit der vielen Fliegeralarme, in der wir oft Schutz suchend im Luftschutzkeller nebeneinander harrten, in der Todesnachrichten von der Front oder der Heimatfront Alltag waren, also nur der Herrgott uns noch retten konnte und auch würde, wenn man nur den richtigen Glauben hatte, fiel das Samenkorn, der einzig wahre Glaube, so nach und nach auf fruchtbaren Boden. Insbesondere bei meiner Schwester Christel war ein aufgeschlossenes Interesse zu verspüren.

Meine Mutter, obwohl wie gesagt evangelisch erzogen, schwankte aus einem einfachen Grund: Die Familie, in die sie eingeheiratet hatte, war auch katholisch. Mein Vater war sehr tolerant und katholisch geblieben, auch nachdem er meine Mutter geheiratet hatte. Sie aber hatte in der Verwandtschaft meines Vaters einen schweren Stand, sie war sozusagen eine „Abtrünnige im Glauben“ innerhalb der relativ großen Verwandtschaft meines Vaters, der sechs Geschwister hatte. Sie zog sich innerlich zurück, die tägliche Sorge um das Wohl ihrer Kinder verdrängte diese für sie nicht angenehme Stellung in der Großfamilie. Sie hatte wichtigere Probleme zu lösen.

Sie entschied die Frage, ob wir konvertieren sollten, pragmatisch auf ihre ureigene Weise, nämlich so: „Wenn, dann alle!“

Auf Druck unserer Nachbarin willigten meine Schwester Christel und ich ein, zunächst einen katholischen Gottesdienst zu besuchen. Der Heilige Geist würde es schon richten, dachte Frau Lambertz.

An dem darauf folgenden Sonntag, früh morgens, gingen wir im Schlepptau von ihr in die katholische Kirche. Meine Mutter konnte nicht mit, sie musste fürs Essen sorgen und meine kleine Schwester Liesel beaufsichtigen.

Frau Lambertz war in ihrem Element. Sie bugsierte uns resolut ins Gestühl rechts vom Mittelgang, ziemlich vorne, in eine Reihe, in der gerade noch drei Plätze frei waren.

Rechts von uns saßen mehrere ältere Damen, wahrscheinlich Komplizen von ihr. Links war der Mittelgang, davor Frau Lambertz. Wir saßen in der Klemme, ab und zu standen wir auch, öfter knieten wir, sie passte auf, dass wir alles richtig machten.

Es war feierlich. Der Liturgie in Latein konnten wir nicht folgen, dafür fehlten uns die Grundkenntnisse. Nach einer Stunde sank unsere Neugier oder unser Interesse an dem Neuen in dem Kirchenraum auf den Nullpunkt, wir rutschten auf unserem Sitzplatz (ohne Kissen) hin und her, unsere dünnen Knie schmerzten beim Hinknien. Wir wurden unruhig, stießen uns an, es war nicht mehr zu ertragen. Frau Lambertz sah uns zuerst missbilligend an, dann schalt sie uns leise. Wir wollten raus aus unserer Gefangenschaft.

Als wir mal wieder standen, schob ich mich hinter Frau Lambertz vorsichtig Richtung Mittelgang, meine Schwester an der Hand, vergeblich, sie hielt uns in Schach, ein Entrinnen war unmöglich.

So vergingen mindestens drei, wenn nicht sogar (gefühlte) vier Stunden, bis wir nach dem Segen die Kirche verlassen konnten.

Wir liefen so schnell es ging nach Hause. „Was habt ihr so lange gemacht?“, fragte unsere Mutter, berechtigterweise, denn wir wussten auch nicht, dass die katholische Messe so lange dauerte.

„Wir waren bis jetzt in der Kirche“, sagte ich. Christel ergänzte: „Sie hat uns bis zuletzt festgehalten, wir konnten nicht raus, mir tut alles weh, der Rücken, auch die Knie, denn wir musste auf dem harten Holz knien.“

„War es so schlimm?“

„Ja.“

„Jetzt wird erst mal gegessen.“ Mutter hatte den Tisch schon gedeckt, wir aßen, hungrig und durstig wie wir waren, schnell und hastig.

„Eins steht fest“, sagte ich, „in die Kirche kriegen mich keine zehn Pferde mehr hinein.“

Das Thema war damit gegessen. Bei Mutter hatte Frau Lambertz verspielt, bei uns sowieso, wir gingen ihr, wenn es irgendwie ging, aus dem Weg.

Nach dem Krieg so hörten wir, ist Frau Lambertz selbst missioniert worden, sie konvertierte zu den Zeugen Jehovas. Damals hießen sie bei uns noch Bibelforscher.

Rechts von uns wohnten Maslowskis. Sie hatten zwei Kinder: Ein Mädchen, Anita, viel jünger als ich, und Fritz, ein Jahr älter als ich, nicht stärker, aber entschlossener. Wir rauften öfter miteinander, maßen unsere Kräfte, aber wir rauften uns nicht zusammen, d.h. wurden keine richtigen Freunde. Nachdem ich ihn einmal fast im Ringkampf bezwungen und schon im Schwitzkasten hatte, nahm er seinen Holzschuh, schlug ihn mir auf den Kopf und hatte gewonnen. Das war dann auch geklärt.

Sein Vater war Bergmann, wie viele Väter im Haus, und damit nicht wie mein Vater oder Herr Flohr eingezogen worden. Die Mutter war eine resolute Hausfrau, die das Leben, wie schwierig es auch war, mit Bravour meisterte. Sie hatte ihren Stall neben uns und hielt, wie wir auch, ein Kaninchen.

Die Ställe waren sehr nützlich, Fahrräder, Bollerwagen, Holz zum Feuermachen, Werkzeug, sowie ein oder mehrere Kaninchenställe waren darin.

Kaninchen zu halten war angesagt. Fast jeder Dritte im Ort hatte Kaninchen. Wie die Vermehrung stattfand war bekannt und interessant. Weniger interessant war die Beschaffung von Futter für diese Vielfraße. Natürlich war ich hierfür zuständig.

Manchmal war ich buchstäblich stundenlang unterwegs mit einem Sack und einem Küchenmesser, um Löwenzahn heranzuschaffen. Da viele Kaninchenhalter das gleiche Problem hatten, war die Nachfrage permanent gegeben. Mit dem Angebot haperte es allerdings.

In der näheren Umgebung war Löwenzahn mittlerweile Mangelware. Man musste sein Einzugsgebiet ausweiten, das kostete Zeit und Nerven. Richtung Horneburg am Köttel–Bach waren im Herbst die besten Stellen abgegrast.

Auf den Wiesen und Weiden der Bauern zu ernten, war gefährlich. Sie hatten das gar nicht gern. Einmal haben mich zwei Bauernjungen mehrere Stunden auf ihren Fahrrädern gejagt, nur weil ich von ihrer Weide etwas Löwenzahn ausstach. Die Einzäunung war immer das Problem, die bestand aus Stacheldraht. Man musste sehr geschickt darüber springen, ohne dass man seine bereits geflickte Hose noch mehr lädierte.

Insofern war an diesem Tag mein Erfolg weniger gut, was prompt zu kritischen Äußerungen meines Vaters führte, der fast immer nach Feierabend seinen „Hansi“ noch fütterte und kitzelte, ihn oft an den Ohren oder mit einem Griff in das Fell am Rücken aus dem Stall nahm.

Wenn es zum Jahresende ging, wurde die Fütterung umgestellt auf festeres Futter wie Möhren und Körnerfutter. Trockenes, hartes, altes Brot kam dazu, es war klar, der Schlachttag war nicht mehr weit. der zukünftige Braten sollte für die ganze Familie schließlich ausreichen.

Meine Mutter zum Vater: „Otto, wann willst du endlich das Kaninchen schlachten?“

Vater: „Es ist ja noch Zeit.“

Mutter: „Nein, es wird Zeit, das Kaninchen muss schließlich noch abhängen.“

Vater: „Ich mach das schon noch.“

Meine Mutter ahnte schon lange, dass mein Vater seinen Hansi nicht einfach kaltblütig schlachten konnte. Was tun? Sie selbst konnte das auch nicht.

Es gab eine Lösung, Frau Maslowski. Der Schlachttag kam, sie machte nicht viel Federlesens. Fachmännisch haute sie ihm mit einem Knüppel ins Genick und zog ihm das Fell über die Ohren.

Der Kopf wurde abgeschnitten, die Pfoten ebenfalls. Die Innereien bekamen ihre Hühner, wir bekamen den Hasen fix und fertig zum Gebrauch. Er wurde auf der Außenfensterbank zwei Tage zum Durchfrieren postiert, anschließend einen Tag in Milch gelegt und dann mit Senf eingerieben und gebraten.

Das konnte meine Mutter, sie hatte ein handgeschriebenes Kochbuch mit vielen Rezepten aus ihrer Zeit als Magd und Haushälterin auf dem Land. Mein Vater aß nicht mit Genuss, obwohl dieser Braten vorzüglich schmeckte, man merkte ihm an, dass sich etwas in ihm sträubte. Christel hatte auch Probleme. Meine Mutter und ich langten kräftig zu. Der Belgische Riese Hansi war eine willkommene Abwechslung in unserem Speiseplan.

Mein Vater besorgte uns dann ein junges neues schwarz-weißes Kaninchen. Das war unser aller Liebling. Wir Kinder nahmen es oft aus dem Stall, streichelten es und fütterten es mit allem, was sich anbot. Das war wohl zu viel des Guten. Es wurde krank und starb.

Große Traurigkeit herrschte bei uns.

„Ihr seid nicht vorsichtig genug mit ihm umgegangen. Junge Kaninchen sind sehr empfindlich, vor allem am Bauch darf man es nicht drücken“, schimpfte meine Mutter. Wir gelobten Besserung, aber danach wurde kein Kaninchen mehr angeschafft.

Besonders zu erwähnen ist noch Frau Nowacki. Sie war die Freundin von Mutter, wohnte in der zweiten Etage, war Witwe und arbeitete in der Küche im Gefangenenlager Nähe Schacht 4/5. In der Küche halfen auch einige Ukrainer mit, die ansonsten auf der Zeche Ewald unter Tage eingesetzt waren.

Es waren geschickte Handwerker unter ihnen, die z.B. aus den Resten von Gummiförderbändern für den Kohletransport unter Tage rare Gebrauchsgüter anfertigten, wie z.B. Sandalen oder Taschen.

Die Förderbänder waren äußerst strapazierfähig. Sie bestanden aus beidseitig gummierten, ca. 60 cm breiten Jute- oder großen Leinengeweben, rund zwei cm stark. Das war eine gute Basis für die Sohlen der Sandalen.

Frau Nowacki brachte uns schon mal das eine oder andere Paar mit, zu besonderen Gelegenheiten, zum Geburtstag etwa. Wir gaben ihr dann zum Dank Materialien zum Basteln oder etwas zu Essen wie Salz, Pfeffer oder Zwiebeln für die Gefangenen mit.

Für uns war sie nur „Tante Nowacki“. Wir mochten sie sehr gern, und sie sollte für uns in der ganz schwierigen vor uns liegenden Zeit noch eine große Hilfe sein. Sie hatte einen Ukrainer besonders lieb gewonnen, Gregor, den sie später auch geheiratet hat und den wir auch dann kennen lernten.

In der zweiten Etage wohnten noch Flohrs, drei Kinder, Vater Soldat, ein Mädchen in meinem Alter, mit der ich öfter im Streit lag, und Familie Henning, deren Tochter schon mal bei uns Kindermädchen spielte, wenn meine Mutter dringend etwas zu besorgen hatte. Dazu kam noch Familie Zappirei mit einem Sohn. Sie waren Bibelforscher, hielten sich daher im Haus sehr zurück. Bibelforscher wurden im NS-Staat verfolgt. Sie missionierten deshalb nicht. Dafür aber nach dem Krieg umso mehr. Auch da waren wir für die so genannte reine Wahrheit wieder mal sehr interessiert, sie konnten uns aber nicht überzeugen. So ist es bei unserer evangelischen Konfession geblieben.

Im Erdgeschoss wohnten noch Familie Füsting, ein älteres Ehepaar mit einem Untermieter, sowie Familie Kube, die nicht besonders in Erscheinung getreten sind. Mit Willi Kube, er war in meinem Alter, war ich jedoch viel unterwegs.

Die Hausgemeinschaft war in Ordnung, man traf sich immer öfter, auch nachts, im Luftschutzkeller. Die Devise war, in schweren Zeiten muss man zusammenhalten, wer weiß, was alles noch kommt.

Was mir lange und auch jetzt wieder zu schaffen macht, ist der Verbleib zweier junger freundlicher Holländer, die kurze Zeit bei Füstings in unserem Haus logiert haben. Sie waren um die 20 Jahre alt, einer blond, groß, der andere etwas kleiner und dunkelhaarig.

Christel meinte, sie hätten auf der Zeche gearbeitet. Ich habe mit ihnen mit einem Tennisball Fußball gespielt, in der Gasse und auf dem Hof.

Der Blonde wollte öfter, dass ich ihm den Tennisball in der richtigen Höhe zum Kopfball zuspielte oder zuwarf. „Op de Kopp“ rief er, und ich warf ihm den Tennisball zu und er köpfte zurück, immer und immer wieder.

Ich habe sie aus den Augen verloren, wie so viele.

Bei dem höllischen Fliegerangriff auf unser Haus waren sie aber nicht dabei.

Weihnachten 1939

Im Dezember 1939 wurde meine Schwester Liesel geboren. Fast ein Christkind.

Sogar mein Vater war gekommen. Er erzählte, dass alle Kameraden seiner Einheit, die drei Kinder hatten, Sonderurlaub über die Weihnachtsfeiertage erhielten. Obwohl er bis dato nur zwei Kinder hatte, war seinem Antrag wegen berechtigten Verdachts auf drei Kinder zu Weihnachten stattgegeben worden.

Große Freude und Aufregung zu Hause.

Das Neugeborene krempelte die Familie gehörig um, wahrscheinlich wäre es in der Kaserne für ihn ruhiger zugegangen. Vater war bei den Fliegern. Seine Uniform hatte gelbe Kragenspiegel mit einer stilisierten Möwe.

Als Weihnachtsgeschenk bekam ich von ihm ein Buch über die Identifizierung sämtlicher damals bekannter Flugzeuge. Herausgegeben vom Flugzeugerkennungsdienst (oder so ähnlich) der Luftwaffe. Mit jeweiliger Besatzung, Reichweite, Bewaffnung, Motoren, Hoheitsabzeichen, Flugeigenschaften, Schnelligkeit usw., getrennt nach Nationen. Auch die deutschen Flugzeuge waren aufgeführt.