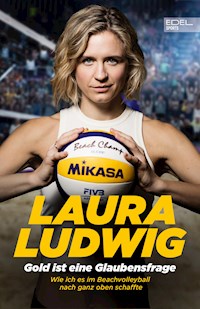

Gold ist eine Glaubensfrage. Wie ich es im Beachvolleyball nach ganz oben schaffte E-Book

Laura Ludwig

16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Laura Ludwig gilt als eine der besten Beachvolleyball-Spielerinnen der Welt, war Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin. In ihrem Buch erzählt sie ihre einmalige Erfolgsgeschichte, wie sie vom klassischen Volleyball zur populären Outdoor-Sportart wechselte und sich dort bis in die absolute Weltspitze hocharbeitete. Ludwig berichtet voller Leidenschaft von der Liebe zu ihrem Sport und ihren größten Erfolgen, schreibt aber auch ohne Vorbehalte über schmerzliche Niederlagen, Rückschläge und die Überwindung von Krisen. Dabei gewährt sie sehr persönliche Einblicke in ihre Gefühlswelt, ihre Trainingsmethoden und ihren Alltag. Sie zeigt auf, wie wichtig Psychologie im Hochleistungssport und insbesondere in einer Doppel-Sportart wie Beachvolleyball ist. Dabei beschäftigt sich die Hamburgerin, die derzeit ihr zweites Kind erwartet und gleichzeitig ihre fünfte Olympiateilnahme plant, intensiv mit der Frage, wie Frauen Leistungssport und Familie unter einen Hut bringen können. Ein sehr emotionales Buch einer starken Frau und tollen Sportlerin!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Rausgeflogen und doch von Gold geträumt

Kira

Der Beginn einer Liebe

Anett verdreht mir den Kopf

Mein Weg zur Topform

Die Generalprobe

Endlich. Rio 2016

Nachspiel

Im Zweifel Schmerz

Nächstes Ziel: mein Wunschkind

Das Ende einer Ära. Ein Neuanfang

Espinho – Ende und Anfang

Eine Pandemie am anderen Ende der Welt

Tokio 2021

NachwortDas Leben ist eine Wippe

Danke

Widmung

Für meinen Mann (zu unserer Hochzeit am 1. April 2022)

Schatz, wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange. Und seit dem Wochenende, als ich Dich damals in Den Haag besucht habe, ist es um mich geschehen. Alles war sofort vertraut, ich habe mich geborgen gefühlt, und es war so, als wären wir schon immer zusammen gewesen. Du nimmst mich, wie ich bin, mit all meinen Ups und Downs. Du unterstützt mich in allem. Du bist mein Ruhepol, und alles, was Du denkst, sagst und machst, passiert mit Leidenschaft. Du hinterfragst alles und bringst mich damit manchmal zur Weißglut, aber genau das ist wahnsinnig attraktiv. Ich liebe es, Dich mit Teo zusammen zu sehen. Ich kann mir keinen besseren Vater für unseren kleinen Schatz vorstellen – und kann es kaum erwarten, Dich mit unserem zweiten Sohn zu erleben. Wenn ich darüber nachdenke, was wir alles schon gemeinsam geschafft und erlebt haben, freue ich mich einfach nur auf unsere gemeinsame Zukunft.

Meine Familie

Laura Ludwig, Beachvolleyballspielerin

Imornefe »Morph« Bowes, mein Partner und

seit 2022 mein Ehemann

Teo Johnston Bowes, unser erstgeborener Sohn

Lenny Matthias Bowes, unser zweiter Sohn

Mein Team

Helke Claasen, Trainerin

Anett Szigeti, Sportpsychologin

Olaf Kortmann, Trainer und Mentor 2004–2012

Craig Seuseu, Trainer 2008–2012

Jürgen Wagner, Trainer 2012–2019

Hans Voigt, Trainer 2012–2015

Morph, Trainer seit 2019

Jochen Dirksmeyer, Physiotherapeut

Andreas Scheuerpflug, Agent

Meine Beachvolleyballpartnerinnen

Pauline »Paula« Bergner, 1999–2003

Jana Köhler, 2003

Sara Goller (heute Niedrig), 2004–2012

Kira Walkenhorst, 2012–2018

Julia »Juli« Sude, 2014

Margareta »Maggie« Kozuch, von mir »Kusia«

genannt, 2018–2021

Vorwort

Lange Zeit wäre es mir völlig absurd vorgekommen, ein Buch über mein Leben zu schreiben. Ich dachte: »Was habe ich denn schon zu erzählen?« Okay, ich war 2016 in Brasilien Beachvolleyball-Olympiasiegerin geworden, das schafft nicht jeder. Es mag etwas verrückt klingen, aber ich habe einfach meinen Job gemacht, umgeben von einem wunderbaren Team. Die Goldmedaille war nicht allein mein Verdienst. Kira Walkenhorst, meine bessere Hälfte im Sand von Rio, zeigte eine herausragende Leistung und eine Nervenstärke, vor der ich auch heute noch – Jahre später – den Hut ziehe. Jürgen Wagner und Hans Voigt, unsere Trainer, formten mich von einer ambitionierten Spielerin zu einem echten Profi. Mit ihrer Hilfe veränderte ich mein Beachvolleyballspiel auf allen Ebenen. Sie trieben mich auf das extrem hohe Niveau, das den Sieg erst möglich machte. Auch Anett Szigeti, meine Psychologin, hatte einen großen Anteil daran. Sie schaffte es, mit viel Einfühlungsvermögen, Entspannungstechniken und Mentalübungen, meinen Kopf stark zu machen, sodass mich selbst 12 000 gegen uns pfeifende Brasilianer im Stadion an der Copacabana nicht aus der Ruhe bringen konnten. Und ohne unsere großartigen Physiotherapeuten hätte mein Körper die extremen Belastungen, die für diese Höchstleistung nötig waren, erst gar nicht durchgestanden.

Nur den wenigsten gelingt es, ihre beste Leistung dann abzurufen, wenn es am meisten zählt. Das ist der Unterschied zwischen einer Profi- und einer Weltklassespielerin. Und ich war lange Zeit eben nicht die Laura Ludwig mit dem Sixpack, die sehr bewusst auf ihre Ernährung achtete, kein Training sausen ließ und zu den besten Abwehrspielerinnen der Welt gehörte. Als ich mit Beachvolleyball begann, war ich ein sorgloses Partygirl, das für seinen Erfolg nicht hart arbeiten wollte. Ich wollte einfach nur spielen. Ich dachte wirklich, mein Talent würde ausreichen. Das war ein Irrglaube und ich musste von Jürgen und Hans erst brutal aus meiner Komfortzone getrieben werden. Bis zu den Spielen von Rio fehlte mir die mentale Stärke, um mich nicht vom Mythos Olympia lähmen zu lassen. Denn wenn ich früher während eines Ballwechsels schlecht spielte, versuchte ich oft, mit noch mehr Einsatz diesen Fehler zu korrigieren. Mein Überkompensieren verursachte dann aber noch mehr Punktverluste, mehr Nervosität und am Ende ein schlechteres Ergebnis. Es war ein Teufelskreis. Doch mithilfe meines Teams konnte ich ihn durchbrechen.

Zurück zu der Frage: Weshalb möchte ich also ein Buch über meinen Anteil an diesem Projekt schreiben? Weil ich vom schwierigen Weg an die Spitze erzählen möchte. Weil ich zeigen möchte, dass mit harter Arbeit und dem richtigen Umfeld alles möglich ist. Ich will teilen, wie viele meiner Schwierigkeiten schon in meinem Kopf entstanden. Sie beschäftigten mich über die Maßen, raubten mir kostbare Energie und lenkten mich ab. Ich war selbst meine stärkste Gegnerin. Heute weiß ich, dass es Techniken gibt, destruktive Gedanken und Nervosität zu kontrollieren. Ich erlernte sie erst nach einem guten Jahrzehnt als Sportlerin – indem ich fast täglich meinen Kopf und meinen Körper stählte. Ich lernte auch, wie ich mir mit meiner Ernährung Gutes tun kann, wie mich das, was ich täglich zu mir nehme, bei meiner Leistung als Sportlerin unterstützt. Bis Mitte 20 machte ich mir keine zwei Gedanken ums Essen. Aber mit den Jahren lernte ich, dass gesunde Ernährung nicht nur ein gutes Körpergefühl mit sich bringt, sondern auch verdammt lecker sein kann. Auch diese Erkenntnis möchte ich gerne teilen.

Gold ist eine Glaubensfrage erzählt von all den Zweifeln, die bis heute ein ständiger Begleiter von mir sind. Aber auch davon, wie ich mühsam lernte, sie in meinen Dienst zu stellen. Ich möchte mit meinem Buch auch allen Frauen – egal ob Sportlerin oder nicht – Mut machen und sie hoffentlich auch motivieren, ihre Träume zu leben, sich weder von kritischen Gedanken noch von der Doppelbelastung Kind und Karriere aufhalten zu lassen. Ich wäre mehr als glücklich, wenn ich Mütter dazu inspirieren könnte, ihre beruflichen Ambitionen nicht aufzugeben.

Baby und Leistungssport zu vereinbaren, ist ein enormer Kraftakt. Das Fördersystem macht es zusätzlich schwer, denn es nimmt keine Rücksicht auf Mamas, die eine Kinderbetreuung brauchen. In meinem Beruf bin ich zehn Monate im Jahr unterwegs. Wenn ich meine Kleinen nicht mitnehmen könnte, würde ich sie kaum sehen. Ich habe das große Glück, mit Morph einen Mann zu haben, der meinen Job zu 100 Prozent unterstützt und zwei Jahre lang als mein Trainer ein wichtiger Teil davon war.

Doch auch ich musste erleben, dass die Balance zwischen Beachvolleyball und Baby, zwischen Paarbeziehung und Spielerin-Trainer-Beziehung an vielen Tagen Kraft kostete. In Tokio lernte ich, dass ich auch ohne Edelmetall viel gewinnen konnte: Ich reifte als Mensch.

Ich bin überzeugt, dass Beachvolleyball mir auch in Zukunft noch ganz viel geben wird. Genau deshalb wollte ich nach der Geburt meines zweiten Sohnes im Frühsommer 2022 nicht aufhören. Ich bin froh, dass ich mich nicht zwischen meiner Familie und meinem Beruf entscheiden muss, denn ich liebe beides. Lange dachte ich, ich sei nicht gut genug, rieb mich zwischen Kind und Karriere auf. Heute weiß ich: Wenn ich als Athletin mit Familie die Erwartungen anderer nicht erfülle, dann muss ich mich deswegen nicht schlecht fühlen. Doch bis zu dieser Erkenntnis war es ein langer, harter Weg. Und auch von ihm handelt mein Buch.

Rausgeflogen und doch von Gold geträumt

9. August 2012, London. Um 22 Uhr wurde das Finale im Beachvolleyball angepfiffen. Ich war dabei – auf der Tribüne. Keine Frage, dass ich Julius Brink und Jonas Reckermann im Spiel um Gold anfeuern würde. Allerdings glaubte ich nicht, dass sie eine Chance hätten: Die Statistik sprach klar für eine Niederlage. Seit Beachvolleyball 1996 ins olympische Programm aufgenommen worden war, hatten stets die Amerikaner und die Brasilianer die Goldmedaillen unter sich ausgemacht. Sie schienen einen Vorsprung zu haben, der nicht einzuholen war; eine Dominanz wie die Läufer aus Afrika auf den Langstrecken. Die Gegner der Deutschen, Alison Cerutti und Emanuel Rego aus Brasilien, waren im Jahr zuvor souverän Weltmeister geworden. Emanuel galt als Legende. In London nahm er bereits an seinen fünften Olympischen Spielen teil. In Athen hatte er Gold und in Peking Bronze gewonnen.

Ich hatte mir die deutschen Farben ins Gesicht gemalt und mich unter die 15 000 Zuschauer auf dem voll besetzten Horse Guards Parade gemischt. Gemeinsam mit meiner damaligen Beachvolleypartnerin Sara Goller wollte ich eine würdige Cheerleaderin für unsere Mannschaftskollegen sein. Wir kannten Julius und Jonas nicht nur von der Tour, sondern auch von einem längeren gemeinsamen Trainingslager in Neuseeland.

Das Spiel um Gold entwickelte sich wie ein Krimi. Ich schrie mir die Kehle aus dem Leib, doch erst beim Matchball für Deutschland – 14 : 11 im dritten Satz – realisierte ich, dass die beiden tatsächlich eine Chance hatten! Die Sensation lag in der Luft – doch plötzlich schien sich das Spiel noch einmal zu drehen. Der Vorsprung meiner Favoriten schmolz auf einmal wie Eis in der Sonne. Den dritten Matchball wehrte Emanuel mit einem Ass in die Husband-and-Wife-Zone ab – also genau in die Mitte zwischen Julius und Jonas. 14 : 14. Ich blickte in die Gesichter der beiden – und war erstaunt. Dort war völliger Fokus zu sehen, nicht mal der Hauch eines Zweifels. Schon oft hatte ich mich gefragt: Wie gelang es ihnen, so bei sich zu bleiben? Ich hatte einige ihrer Spiele von der Tribüne aus verfolgt. Gerade unter Druck agierten sie mit einer bewundernswerten Coolness. Als ob sie einen imaginären Schalter in sich hätten, der sie sofort in den Fokusmodus brachte und dafür sorgte, dass ihr nächster Schlag millimetergenau am anvisierten Ort aufprallte. Jonas schmetterte den Ball diagonal genau auf die Linie – 15 : 14. Trotz drei vergebener Matchbälle in einem Olympiafinale zeigten die beiden noch immer keine Spur von Nervosität. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wenn ich spielte, vertraute ich bisher nur auf mein Gefühl und machte meine Tagesform oder mein Gegenüber für Sieg oder Niederlage verantwortlich. Mir fehlten Strategie, Plan und eine passende mentale Einstellung. In Stressmomenten hatte ich meinen Nerven nichts entgegenzusetzen. Nichts rettete mich vor ihnen.

Ich drückte fest die Daumen, während Jonas zum vierten Matchball aufschlug. Ich schrie dem für mich Unvermeidbaren entgegen: Es würde so sein wie all die Jahre zuvor. Am Ende würde Brasilien wieder ganz oben stehen. Und wenn die beiden es nach diesem Vorsprung, nach diesen Möglichkeiten nicht schafften, dann war es eben unmöglich. Dabei wollte ich so sehr, dass meine Volleyballwelt aus den Fugen geriet. Dann schmetterte Emanuel diagonal ins Aus. Jonas und Julius blickten sich an, ballten die Fäuste und schrien ihre Erleichterung heraus: 16 : 14. Gold für Deutschland! Ich jubelte mit ihnen.

Als ich Julius ins Gesicht schaute, glaubte ich Tränen zu sehen. Wie er 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking mit seinem Partner weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, hatte ich miterlebt. Er wurde oft kritisiert, weil er zu allem eine klare Meinung hatte und damit aneckte. Viele hielten ihn für schwierig. Für manche war er sogar der Bad Boy des deutschen Beachvolleyballs. Nun hatte er sich zum Golden Boy gekrönt.

Auch sein Partner Jonas hatte mit Rückschlägen zu kämpfen gehabt. In Athen war er als Medaillenkandidat bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Nun also tatsächlich Gold. Ich war fassungslos und freute mich einfach nur, wie sich Julius mit hochgerissenen Armen und gestreckten Zeigefingern vom begeisterten Publikum feiern ließ. Und genau in diesem Moment formte sich in mir ein Gedanke, der die nächsten vier Jahre meines Lebens bestimmen sollte:

»Wenn die das können, dann kann ich das auch.«

Die beiden waren in dem Moment auch zu meinen Gamechangern geworden. Mit ihrem Sieg hatten sich meine Barrieren im Kopf verschoben. So wie es Roger Bannister vor rund 70 Jahren gelungen war, die Blockaden in den Köpfen von vielen Läufern niederzurennen. Der Engländer hatte ein Projekt in Angriff genommen, das Ärzte und Wissenschaftler als unmöglich eingestuft hatten: Er hatte sich in den Kopf gesetzt, eine Meile unter vier Minuten zu laufen. Am 6. Mai 1954 gelang ihm die Sensation. Nach 1609 Metern begann die Zeit auf der Anzeigentafel mit einer Drei: 3:59.04 Minuten. Weltrekord. Das Unvorstellbare war vollbracht. Keine zwei Monate später schraubte ein Australier Bannisters Bestzeit auf 3:58.00 Minuten. Als seien die Blockaden in den Köpfen der Läufer verschwunden, purzelten bald noch viele weitere Rekorde.

Ich glaubte nun also, dass ein Olympiasieg möglich sein könnte, und war angefixt: Was war das Erfolgsrezept von Jonas und Julius, und würde es auch bei mir funktionieren?

Als ich mir diese Frage stellte, war mein eigener sportlicher Auftritt in London bereits Geschichte. Natürlich war ich mit dem Satz auf den Lippen zu diesen Olympischen Spielen gefahren, dass ich eine Medaille gewinnen wolle. Nach außen hin schaffte ich es ja immer, selbstbewusst zu wirken. Wenn mich jemand darauf ansprach, dass uns noch kein internationaler Turniersieg gelungen war, erwiderte ich frech: »Den sparen wir uns für London auf.« Wir wussten, dass die Spiele 2012 die letzte Chance für mich und meine Partnerin Sara Goller waren, zu lange waren wir auf einem ähnlichen Niveau stagniert. Dabei hatten wir viel erreicht, allein zweimal die Europameisterschaft gewonnen. Aber für Edelmetall auf der großen olympischen Bühne oder bei Weltmeisterschaften hatte es nicht gereicht. Nach London waren wir als Nummer acht der Weltrangliste gereist. Mit dieser Empfehlung träumte ich als ehrgeizige Athletin von einer Medaille.

Nach einem Sieg gegen das deutsche Duo Katrin Holtwick und Ilka Semmler hatten wir im Viertelfinale gestanden. Unsere Gegnerinnen waren aus Brasilien und die Nummer eins der Welt: Larissa França Maestrini und Juliana Felisberta da Silva. Zuvor hatten wir dreimal gegen sie gespielt, dabei zweimal gewonnen. Wir rechneten uns also Siegchancen aus. Was soll ich sagen? Bis auf eine kurze Phase liefen wir immer einem deutlichen Rückstand hinterher. Es stand schon 12 : 18 im zweiten Satz, als wir uns daran erinnerten, dass auch wir Beachvolleyball spielen konnten. Wir kämpften uns heran, doch es war zu spät: Kurz vor Mitternacht gratulierten wir den beiden. Wehmütig schauten wir zu, wie sie sich von einer kleinen Gruppe brasilianischer Fans feiern ließen.

Was war passiert? Olympia machte etwas mit meinem Kopf. Die 15 000 Zuschauer, das grelle Flutlicht, die Atmosphäre, der Gedanke daran, in ein olympisches Halbfinale einziehen zu können … Und ausgerechnet am Höhepunkt war ich weit unter meinen Möglichkeiten geblieben. Dass mir in diesen Tagen die ganze Welt zusah, hatte mich auch belastet. Meine Bewegungen schienen von schweren Gewichten gebremst. Von Punkt zu Punkt war mehr Nervosität in meinen Körper gekrochen. Je klarer ich realisierte, wie steif ich mich eigentlich bewegte, desto schlechter spielte ich auch. Außerdem: Im Grunde meines Herzens war ich davon überzeugt, dass die Brasilianerinnen für mich unschlagbar waren. Bis zu jenem Moment im Finale von Julius und Jonas hatte ich mich irgendwie mit meiner Zweitklassigkeit abgefunden.

So fing alles an …

Ich war drei Jahre alt, als meine Mutter und mein Vater nach einem Gespräch in der Küche beschlossen zu heiraten. Wir wohnten in einer Zweiraumwohnung in der Schnellerstraße, Bezirk Schöneweide. Die Toilette befand sich nicht auf demselben Stock, mit zwei anderen Familien mussten wir sie teilen. Das Waschbecken in der Küche diente als Badersatz. Pro Mensch ein Zimmer – so war das damals in der DDR. Und weil die beiden nicht verheiratet waren, gab es keinen dritten Raum, als ich geboren wurde. Nun aber war mein Bruder unterwegs, also wurde geheiratet, damit wir in eine Vierraumwohnung umziehen konnten. Ich bekam ein rosarotes Kleidchen mit weißen Rüschen, als meine Eltern sich am 26. Mai 1989 das Jawort gaben. Ich erinnere mich nur noch an das Kleid, das meine Mutter bis heute aufbewahrt, und an die Geschichte mit dem blauen Trabi: Nach der Trauung lief ich vor Aufregung auf die Straße. Ein heranfahrender Trabi konnte gerade noch vor mir bremsen. Die Schrecksekunde vergaß meine Mutter ihr Leben lang nicht. Bei meiner standesamtlichen Trauung am 1. April 2022 ließ sie ihren Enkel Teo – übrigens so alt wie ich damals – nicht eine Sekunde aus den Augen. Als damals wenige Monate später, am 9. November des gleichen Jahres, die Mauer fiel, saß ich auf den Schultern meines Vaters, während um uns herum die Menschen vor Freude laut schrien. »Guck mal, Papa«, rief ich und zeigte in den Himmel, »der Mond ist so schön.«

Meine Eltern mussten neu anfangen und gründeten in unserer Vierraumwohnung eine Firma für Werbemittel. Im Wohnzimmer wurde eine große Druckmaschine aufgebaut und fortan lebten wir im wahrsten Sinne des Wortes um die Arbeit herum.

Beim Kinderarzt, ich muss so sieben Jahre alt gewesen sein, stieß meine Mutter auf einen Flyer des Volleyballvereins Köpenicker SC. Es war eine pragmatische Entscheidung, mich dort anzumelden, denn das Kind musste ja beschäftigt werden, wenn die Eltern so viel arbeiteten. Schon bald fühlte sich die Sporthalle wie mein zweites Wohnzimmer an, während meine Eltern viele Stunden in ihre neue Firma investierten. Schnell fand ich meine Volleyballfamilie, freundete mich mit den Mannschaftskolleginnen an und auch unser engagierter Trainer Michael Lehmann wurde bald zum Abendessen nach Hause eingeladen. Ich liebte den Sport und das Gemeinschaftsgefühl in der Mädelsgruppe. Und es hieß bald, dass ich ein gewisses Talent hätte.

Wir Mädchen begannen mit zweimal Training in der Woche. Dabei spielten wir viel, rannten wie die Wilden, sodass ich abends kaputt ins Bett fiel. Diese Nachwirkung begeisterte meine Eltern. Als ehemaliger Handballer liebte mein Vater Ballsportarten. Schon in der E-Jugend, als wir noch drei gegen drei spielten, stand er mit seiner Kamera an der Außenlinie und machte sogar unsere Pritsch- und Baggerbewegungen mit. Mit seiner kleinen Firma bedruckte er unsere Trikots mit dem Logo, fuhr am Wochenende im Kleinbus mit einer Horde Mädchen zu den Spielen und schrie am lautesten auf der Tribüne.

Ich durfte bald bei den älteren Mädchen mitspielen und wurde sogar in die Jugendnationalmannschaft eingeladen. Mein Trainer und mein Vater waren von meinem Talent überzeugt, aber mich interessierten Perspektiven und die Zukunft wenig. Ich wollte nur spielen und vor allem gewinnen. Weil ich nicht besonders groß war, schlug man mir die Liberoposition vor. Als Libero muss man ein andersfarbiges Trikot tragen, um deutlich neben den anderen Spielerinnen erkennbar zu sein. Man ist dann Defensivspielerin. Ich probierte es und winkte bald ab. Auf dieser Position konnte ich keine Punkte machen und das andersfarbige Trikot machte mich nervös.

Im Sommer war unsere Turnhalle immer geschlossen. Köpenick, im Osten Berlins, liegt am Zusammenfluss von Spree und Dahme, umgeben von vielen Wäldern und Seen, sodass das Leben bei Sonnenschein am Wasser stattfindet. Mit 13 Jahren animierte mich mein Trainer zum Beachvolleyball. Wir sollten schließlich in den Sommerferien nicht nur auf der faulen Haut liegen, sonst würden wir alles vergessen, was er uns mühsam beigebracht hatte. Er bestellte uns dafür ins Strandbad Wendenschloss, direkt am Ufer der Dahme.

Bald entschied unser Coach Michael, dass wir an der Turnierserie »Meck-Pomm« teilnehmen sollten. Freitags wurden also Zelt, Handtücher und Essen ins Auto geladen, vollgetankt, und mit der ganzen Familie ging es los an die Ostsee. Unsere Gegnerinnen, meist Jahre älter als wir, nannten mich und meine beste Freundin Pauline »Paula« Bergner »die Küken«. Anfangs lachten die etablierten Teams noch über uns, weil wir mit Mami, Papi und Jugendtrainer aufschlugen. Doch bald schon ärgerten die Küken die Hühner ziemlich.

Bei diesen unschuldigen Sommerausflügen entstand der »Ludwig-Laser«, mein Markenzeichen – oder auch »signature move«, wie das heute heißt. Mehr aus Intuition denn aus Absicht. Wenn ich eine Lücke im gegnerischen Feld sah, überraschte ich meine Gegnerinnen, indem ich den Ball sofort auf ihre Seite des Feldes zurückspielte, anstatt mit drei Ballberührungen einen Angriff sauber aufzubauen. Wir waren alle Amateurinnen, oft vom Impuls geleitet, den Ball irgendwie ins gegnerische Feld zu bugsieren. Der Laser, der damals nicht so hieß, brachte schnell einen Punkt. Wer diesen Begriff am Ende prägte, weiß ich nicht, aber ich erinnere mich noch gut an die genervten Reaktionen meiner Gegnerin, als ich diese Variante entdeckt hatte.

Von Sommer zu Sommer gewannen wir mehr Matches, sodass der Bundestrainer auf uns aufmerksam wurde und uns zu einem Lehrgang einlud.

2003 bekam ich zum ersten Mal einen Vorgeschmack auf das, was ich erst viel später so richtig begreifen sollte: Um Erfolg zu haben, muss ein Team ohne Kompromisse zusammengestellt werden. Bei einer Beachvolleyballsichtung in Berlin-Mitte ging es darum, das Team für die U-18-Europa- und -Weltmeisterschaft zu nominieren. Ich wäre gerne mit Paula ausgewählt worden. Gegen Ende der Sichtung schlich sie sich auf die Toilette. Ich merkte, dass etwas nicht stimmte, und folgte ihr. Sie weinte, denn sie hatte realisiert, dass nicht sie, sondern Jana Köhler meine Partnerin werden würde. Ich nahm sie in den Arm und tröstete sie. Wir würden noch viele Turniere zusammen spielen, versprach ich ihr.

Jana kannte ich vom Köpenicker SC. Neu zusammengewürfelt spielten wir bei der Europameisterschaft einfach drauflos – und gewannen. Bäm! Wir hatten vorab nur ein unbedeutendes Vorbereitungsturnier bestritten, dennoch beherrschten wir die europäische Elite. Zum ersten Mal wurde die Nationalhymne für mich und meine Partnerin gespielt. Allerdings registrierte ich damals noch nicht, dass ich etwas Besonderes geleistet hatte.

Die Einladung zur U-18-Weltmeisterschaft in Thailand Ende August bedeutete eine Premiere: Ich hatte bis dahin noch nie in meinem Leben in einem Flugzeug gesessen, im Urlaub gingen wir lieber zelten und unterhielten mit unseren Berliner Schnauzen die Campingplätze an der Ostseeküste. Meine Mutter hatte Flugangst. Als Teenager hatte sie auf dem Gartengrundstück ihrer Mutter bei Königs Wusterhausen im Süden Berlins mitbekommen, wie ein Flugzeug der staatlichen Interflug nach einem Brand im Heck in den Boden knallte. Alle 156 Menschen an Bord starben an jenem 14. August 1972. Jedes Mal, wenn mich meine Eltern in den darauffolgenden Jahren an den Flughafen Berlin-Tegel begleiteten, deutete mein Vater auf eine große, graue Treppe in der Nähe der Gates: »Hier saß deine Mutter drei Stunden lang und heulte sich die Augen aus, als du nach Thailand geflogen bist.« Sie war so verzweifelt, denn als sie das Flugzeug in der Sonne verschwinden sah, dachte sie, ich würde nie wieder zurückkommen.

Während meine Mutter weinte, drückte ich mir im Flieger die Nase am Guckfenster platt. Sogar Helsinki konnte ich vom Himmel aus sehen. Ich genoss die Schmetterlinge im Bauch beim Starten, die Erleichterung beim Landen. Unsere damaligen Nationaltrainer Lennard Krapp und Silke Lüdike begleiteten uns nach Pattaya, eine bekannte Touristenstadt im Osten Thailands. Doch wir lernten leider nur unser Hotel und die Courts kennen, umgeben von riesigen Anlagen mit Ferienwohnungen, Einkaufszentren und grellen Nachtklubs, die den Strand säumten.

Lennards größte Sorge bestand darin, dass wir uns eine Lebensmittelvergiftung einfangen könnten. Ich musste mich tagein, tagaus von Reis und Ananas ernähren. Milch stand ebenfalls auf der schwarzen Liste. Das Müsli am Morgen gabs mit Orangensaft. Am Pratumnak-Strand vor dem Hotel Adriatic spielten wir das Finale gegen die Brasilianerinnen Carol Solberg Salgado und Bárbara Seixas. Ich hatte die überdimensionale, schwarze Sonnenbrille meines Bruders auf der Nase, denn ich selbst hatte gar keine. Wir wirkten wie Anfängerinnen neben den schicken Brasilianerinnen in ihren knappen Bikinis. Jana mit ihrer starken Korrekturbrille, ich mit meiner Puck-die-Stubenfliege-Sonnenbrille, und sehr blass waren wir dazu auch noch. Aber diese lustig aussehenden, unbeholfen wirkenden deutschen Mädchen gewannen gegen Brasilien.

Dennoch spielte sich mein Volleyball immer noch hauptsächlich in der Halle ab. Ich liebte es, in Köpenick zu spielen, nicht nur wegen meiner Freundinnen, sondern auch weil wir oft siegten. Unser größter Erfolg waren die deutschen Meisterschaften in der A-Jugend. Dabei gehörte ich zu den Besten. Bei diesen Titelkämpfen traf ich zum ersten Mal auf Sara Goller, die damals für Leverkusen spielte. Sie galt als großes Talent. Wir haben mit guten Blocks viele ihrer Angriffe abgewehrt (das würde sie jetzt bestimmt bestreiten), und gewannen dabei auch noch. Ich weiß noch genau, dass Guddi (Gundula), ihre Trainerin, hochschwanger war und eine dicke Kugel vor sich her schob. Das faszinierte mich. Zum einen gab es nicht viele weibliche Trainer, zum anderen schien sich ihre Schwangerschaft in keinster Weise auf ihr Engagement an der Seitenlinie auszuwirken. Guddi hatte mich offensichtlich gut beobachtet, denn nach dem Turnier rief sie mich an, und nach ein wenig Small Talk lud sie mich nach Leverkusen in die Bundesliga ein. Das war natürlich krass, denn ich hatte nie ernsthaft damit gerechnet, in der obersten Liga zu spielen. So geschmeichelt ich mich fühlte, so ungelegen kam das Angebot. Eigentlich wollte ich nicht umziehen, denn ausgerechnet in diesem Jahr ging ich zum ersten Mal richtig gerne in die Schule. Ich schätzte die Leute in unserem Sportgymnasium. Wir machten regelmäßig Party und ich hatte viele Freunde auch außerhalb des Volleyballs gefunden. Hinzu kam: Gerade flatterten zum ersten Mal die Schmetterlinge in meinem Bauch und mein erster Freund schien das Wichtigste (und der Einzige) auf der Welt zu sein. Er war ein Schulkamerad aus einer anderen Klasse. Für ihn ließ ich sogar ab und zu ein Training ausfallen, was vor allem mein Vater mit einem missfallenden Gesichtsausdruck kommentierte. Mein Freund selbst spielte Fußball, aber sah seinen Sport als Hobby. Genauso tat er es mit meinem Volleyball. Noch bevor ich meine Koffer für Leverkusen packte, endete die erste Liebe – während die Liebe zum Volleyball richtig ernst zu werden begann.

Meine Eltern hatten mich ermutigt, das Abenteuer Bundesliga trotz meiner Bedenken anzugehen. Sie unterstützten mich, indem sie fast jedes Wochenende von Berlin ins Ruhrgebiet gereist kamen. Die Entscheidung fühlte sich schnell richtig an. In der Saison 2003/04, ich war 17, wurden wir deutsche Vizemeisterinnen – ein Erfolg, den ich mir nie hatte träumen lassen. Ich spielte schon einige Monate in Leverkusen, als ich auf dem Fahrrad im Kraftraum saß und meine Mannschaftskollegin Sara Goller auf mich zukam. Sie wolle komplett zum Beachvolleyball wechseln, Profi werden, deshalb überlege sie sich schon länger, mit wem sie gerne eine Partnerschaft eingehen wolle. Kurzum, sie dachte an mich. »Joooaaa«, sagte ich, eigentlich eher unsicher. »Joooaaa, kann ich mir vorstellen.« Sara war das nicht genug. Sie legte nach. Sie müsse mich erst ausprobieren, aber sie glaube, das könne funktionieren, weil die Chemie stimme. Außerdem sei ich jung. Aber: »Wir müssen dann richtig Gas geben. Richtig Gas. Kannst du dir das vorstellen?« Ich radelte ein paar Umdrehungen, ohne zu antworten. »Joooaaa«, sagte ich zum dritten Mal. Mein Kopf brummte. Ich fragte mich weder, wie ich meine Beachvolleyballkarriere organisieren, noch, wie ich sie finanzieren sollte, sondern ein anderer Gedanke trieb mich um: Ich würde Paula, meiner besten Freundin, eröffnen müssen, dass wir nicht weiter zusammen auf Turnieren spielen könnten. Drei Tage schleppte ich die Nachricht mit mir herum, bis ich den Mut fand, sie anzurufen. Diesmal hatte nicht der Verband, sondern ich mich gegen meine Freundin entschieden. Das Telefonat endete nach wenigen Minuten. Sie verstehe, meinte sie, aus ihrer Stimme klang Traurigkeit. Mit Paula sprach ich erst Jahre später über diese emotionalen Momente. Sie habe danach noch stundenlang geweint, sagte sie mir. Die Vorstellung tat mir im Nachhinein weh. Unsere Freundschaft überdauerte die schmerzhafte Trennung. Nach Monaten der Funkstille näherten wir uns langsam wieder einander an. Heute sind wir beste Freundinnen. Als ich meine Trauzeugin aussuchen sollte, zögerte ich nicht eine Sekunde: Paula war an meiner Seite, als ich am 1. April 2022 heiratete.

Was wäre passiert, wenn Sara mich damals nicht gefragt hätte? Bestimmt hätte ich noch ein paar Jahre in Leverkusen gespielt. In der Halle gehörte ich mit 1,80 Metern immer zu den Kleinen. Im Sand aber kam mir meine Wendigkeit in der Abwehr zugute. Hätte ich den Wechsel gewagt? Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht.

Sara dagegen hatte sehr klare Vorstellungen. Sie legte unser Ziel, unsere Vision und die Struktur fest. Ich folgte ihr wie ein Lämmchen, denn ich hatte nicht ihre intellektuelle Reife, nur diese unbändige Lust zu spielen. Sie suchte unseren Trainer Olaf Kortmann aus, er galt als Institution im deutschen Volleyball. Jahrzehnte hatte er als Trainer in der Halle gearbeitet, dabei viele Male mit seinen Teams deutsche Meistertitel geholt, sowohl mit Frauen als auch mit Männern. Lange war er auch als Nationaltrainer unterwegs. Er galt als Mann mit immensem Volleyballwissen, dazu pflegte er eine klare, intelligente Ansage. Obwohl er nicht mehr hauptberuflich als Trainer tätig war, hatte er die Beachvolleyballerinnen Stephanie Pohl und Okka Rau zum EM-Titel geführt. All das erklärte mir Sara. Ich spielte zwar sehr gerne Volleyball, dennoch interessierte mich weder, wer gerade das Nationaltrikot trug, noch, wie die besten deutschen Beachvolleyballerinnen sich schlugen.

Es hieß, Olaf habe genug vom Volleyball. Doch von dem, was andere sagten, ließ Sara sich nicht abhalten. Sie rief ihn an. Olaf gefiel das Risiko, das wir eingehen wollten. 2004 entschied kaum jemand mit 18 Jahren, die sicheren Hallenvolleyballstrukturen zu verlassen, um auf Sand zu bauen. Er beobachtete uns, als wir mit Leverkusen in Schwerin spielten, und sah, dass er nicht bei null anfangen musste. Schon damals sagte Olaf auch klar, dass ich ein paar Kilo zu viel mit mir herumschleppe. Ehrlich gesagt, das Thema interessierte mich nicht und ich fand seinen Kommentar übertrieben.

Olaf lud uns nach Hamburg ein, um mit uns zu besprechen, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Er hatte ein heimeliges, kleines Restaurant mit dem Ambiente einer Kajüte an der Elbe ausgesucht. Sara kam mit ihrem Freund. Die beiden dominierten das Gespräch. Ich hörte zu und sagte kein Wort. 100 Prozent Einsatz und einen Umzug in den Norden forderte Olaf. Als Sara und ihr Freund auf die Toilette gingen, begannen meine schlimmsten Minuten. Da saß ich nun und sollte Konversation treiben. Doch was sollte ich sagen? Damals war ich im Kreis meiner Mannschaft frech und lustig, doch mit Erwachsenen fühlte ich mich unwohl. Weil ich Angst hatte, etwas Falsches zu sagen, hielt ich lieber den Mund. Ich war damals zwar vor dem Gesetz schon erwachsen, dennoch beschrieb mich Olaf später so: »Das kleine Köpenicker Mädchen, das großen Respekt vor dem erfahrenen, alten Mann hatte.« Ich hatte damals noch nicht viel von der Welt gesehen – und Olaf mit seinen klugen Anmerkungen und Volleyballgeschichten aus zwei Jahrzehnten Trainertätigkeit beeindruckte mich.

Er besuchte mich in Leverkusen, um mich besser kennenzulernen. Während ich bei Sara übernachtete, blieb er in meiner Einraumwohnung. Mein Kühlschrank war nur spärlich gefüllt und die wenigen Lebensmittel, die ich noch nicht in den Abfalleimer geworfen hatte, waren nicht mehr genießbar. Statt eines Bettes hatte ich aus Platzgründen nur eine Matratze auf dem Boden. Meine Einrichtung war billig und sehr einfach. Aufräumen gehörte auch noch nie zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Kurz: Meine kleine Wohnung sah chaotisch aus. Obwohl ein Profileben viel Disziplin und Struktur erforderte und ich noch nicht viel davon an den Tag legte, wollte Olaf das Abenteuer mit uns wagen.

Sara hatte sich inzwischen für Kiel entschieden, denn dort hatte sie einen Studienplatz gefunden und es gab gute Trainingsmöglichkeiten. Die Aussicht, ihr zu folgen, machte mir Sorgen, denn ich mochte keine Veränderungen. Am liebsten hätte ich beides gemacht: Halle und Beach, denn ich liebte dieses vorgegebene Leben im Dienst der Mannschaft. Doch beides ging schon aus logistischen Gründen nicht. Das Bundesleistungszentrum für Beachvolleyball war nun einmal in Kiel und dort gab es keine hochklassige Hallenmannschaft. Außerdem wollten wir uns ja komplett auf Beachvolleyball fokussieren. Wir fanden einen Kompromiss: Sara zog schon einmal in den Norden, während ich noch ein Jahr in Leverkusen blieb, um mein Abitur zu machen.

Unser Glück bestand darin, dass Olaf sich schon vom professionellen Volleyball verabschiedet hatte und als Unternehmensberater sein Geld verdiente. Er wollte anfangs kein Honorar für seine Arbeit als Coach, obwohl wir drei- bis fünfmal in der Woche miteinander trainierten. Stattdessen versprachen wir ihm einen Prozentsatz unseres Preisgeldes, falls wir jemals welches gewinnen würden.

Wenn er uns nicht coachen konnte, versuchten wir es allein. Manchmal half Saras Freund aus. Obwohl er wenig Ahnung vom Beachvolleyball hatte, warf er uns Bälle zu. Manche Hallenspieler brauchen sehr lange, um sich an Sand, Sonne und Wind zu gewöhnen. Weil ich aber jeden Sommer, seit ich 13 Jahre alt war, immer auch Beachvolleyball gespielt hatte, schien es mir das Natürlichste der Welt, nun nur im Sand zu spielen.

Mich trifft der Schlag

Beim Lehrgang am Strand Schilksee bei Kiel stand ich in der Abwehr. Für einen winzigen Moment hatte ich ein Blackout und wusste nicht mehr, wo ich war. Ich richtete mich auf und sagte: »Sorry, Leute, ich habe gerade ein schummriges Gefühl.« Ich legte mich hin, mit den Beinen erhöht. Ich wollte noch etwas sagen, als ich merkte, dass meine Zunge anfing zu kribbeln. Nach wenigen Sekunden begann ich zu lallen. Sara, Olaf und Lennard Krapp, der Juniorenbundestrainer, lachten irritiert. Sie glaubten wohl, ich würde einen Spaß machen. An diesem Tag waren viele Bienen unterwegs, sodass Olaf einen Bienenstich vermutete. Sie untersuchten meinen Mund, ohne etwas zu finden. Als ich alleine im Krankenwagen in die Klinik fuhr, erfasste mich Panik. Meine Zunge fühlte sich an, als ob sie den ganzen Mund einnehmen würde, das Atmen schien unmöglich geworden zu sein. Der Notarzt stellte viele Fragen, doch ich konnte sie nicht beantworten, was mir noch mehr Angst machte.

Nach einem langen Tag im Krankenhaus schickten sie mich mit Verdacht auf Migräne nach Hause. Ich sollte aber am nächsten Tag wiederkommen. Nachts in der Unterkunft kriegte ich kein Auge zu. Meine Zunge und mein Hals fühlten sich immer noch taub an, ich glaubte zu ersticken. Zurück in der Klinik am nächsten Morgen bat mich ein Arzt, mit geschlossenen Augen 50 Schritte auf der Stelle zu gehen. Als ich die Augen wieder aufmachte, befand ich mich am anderen Ende des Raumes. »Da scheint etwas Neurologisches nicht zu stimmen«, meinte er und verordnete weitere Untersuchungen. Meine Eltern waren inzwischen gekommen, um mich zu unterstützen. Um Mitternacht wurde ich von einem Arzt geweckt, der mir sagte: »Du musst sofort an den Tropf. Du hast Infarkte im Kopf.« – »Was?! Was??? Wovon redet er?«, dachte ich. Erst am nächsten Tag, in Anwesenheit meiner Eltern, erklärten die Ärzte ihre Diagnose genauer: Schlaganfall. Was für ein Schock. In meiner Familie gab es keine Vorgeschichte an Schlaganfällen. Die Ärzte konnten sich nur auf eines einigen: In meinem Körper hatte sich ein Blutgerinnsel gelöst, war in den Kopf gelangt, wo es eine Hirnschlagader verstopft hatte. Niemand der Experten konnte sagen, woher der Blutklumpen gekommen war. Die Hypothesen reichten vom Herz über die Schulter bis zur Halsschlagader. Die Diagnose versetzte mich in Panik. Ich war gerade erst 18 Jahre alt geworden und außerdem Leistungssportlerin. Okay, ich ernährte mich nicht gesund, aber wie viele 18-Jährige lieben Junkfood, treiben wenig Sport und erleiden dennoch niemals einen Schlaganfall? Das war in meiner Gedankenwelt eine Krankheit alter Menschen. Mein erster Gedanke galt meinen Muskeln. Ich hatte die letzten Wochen so hart gearbeitet, sie aufzubauen. Nun saß ich im Krankenbett und musste zusehen, wie sie wieder verschwanden.

Ein Journalist von der BILD-Zeitung, den ich schon länger kannte, rief mich im Krankenhaus an. Unverblümt erzählte ich ihm die ganze Geschichte, noch ein wenig naiv, denn ich dachte in diesem Moment nicht daran, dass er darüber einen Artikel schreiben würde. Am nächsten Tag stand also in fetten Lettern in der Zeitung, dass man mich in der Uniklinik mit Schlaganfall erst einmal nach Hause geschickt hatte. Sogleich standen vom Chefarzt bis zum Stationsarzt alle in meinem Zimmer und beschwerten sich sichtlich verärgert darüber, wie ich so etwas einem Journalisten berichten könne. Glücklicherweise waren meine Eltern gerade da, die mir halfen, die Situation wieder geradezubiegen.

Die Lähmung der linken Gesichtshälfte besserte sich nach ein paar Tagen. Meine Eltern redeten auf mich ein, dass ich das Ereignis sehr ernst nehmen solle. Mir fiel das schwer. Nach zehn Tagen durfte ich das Krankenhaus wieder verlassen. Zähneknirschend musste ich auf die deutschen Meisterschaften und die Junioren-Europameisterschaft verzichten. Ich lernte aus dieser Episode, besser auf meinen Körper zu hören. Außer den Blutverdünnern, die ich täglich zu mir nehmen musste, ging mein Leben weiter wie zuvor. Mut machte mir, dass ich nicht die Erste und Einzige war, die eine solche Erfahrung machen musste. Der Ringer Alexander Leipold, der ein Jahr zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte, schickte mir sein Buch mit aufmunternden Worten in der Widmung. Verglichen mit ihm hatte ich Glück. Seine Sprache war gestört und er hatte große Teile seiner Koordination zeitweise verloren. Ich musste nicht einmal in eine Reha gehen und fieberte dem Ende meiner Auszeit nach vier Monaten entgegen. Am Ende blieb die Lektion, wie die Medien funktionieren. Als Sara und ich unser erstes Turnier der nationalen Beachserie gewonnen hatten, standen keine Journalisten vor meiner Tür. Während meines Krankenhausaufenthalts schon. Ich fragte mich: »Wer ist hier krank? Ich oder die Gesellschaft?«

Noch zweimal verfolgte mich der Schlaganfall. Einmal sollte ich nach Orlando fliegen, doch in der Nacht vor dem Abflug wurde mein Arm taub. Ich geriet sofort in Panik und fuhr mit meinem damaligen Freund ins Krankenhaus. Mit der Vorgeschichte des Schlaganfalls steckten die Ärzte mich sofort in die Intensivstation, obwohl ich meinen Arm bald wieder spüren konnte. Auch nach Tagen fanden die Mediziner nicht den Grund für das Taubheitsgefühl und ich wurde wieder nach Hause geschickt.

Ein anderes Mal fühlte ich in der Nacht meine Zunge nicht mehr, doch diesmal wartete ich bis zum nächsten Morgen. Das unangenehme Gefühl war verschwunden und kam auch nicht wieder. Ich begann, langsam wieder Vertrauen in meinen Körper zu fassen, und weil ich noch so jung war und ein positives Naturell habe, steckte ich das schreckliche Erlebnis gut weg.

Sara und ich waren schon auf der World Tour in Paris unterwegs, während ich noch mit Bangen auf mein Abiturzeugnis wartete. Eigentlich war ich sicher, dass ich bestanden hatte, aber es gab die theoretische Möglichkeit durchzufallen. Die Erleichterung war riesengroß, als Guddi, meine Leverkusener Trainerin, am Telefon vermeldete: »Du hast das Abi geschafft.« Wir wurden als Perspektivteam eingestuft, aber eins, das ständig auf die Mütze bekam. Die Country Quota ist eine Hürde für alle Newcomer und sie brachte auch uns mehr als einmal an den Rand der Verzweiflung: Mehrere Teams einer Nation spielen einen Startplatz in der Qualifikation aus. Wie immer wurde auch in Paris der vierte Startplatz bei dem World-Tour-Wettbewerb einen Tag vor der Qualifikation ausgespielt. Oft mussten wir uns mit Helke Claasen, meiner späteren Trainerin, und ihrer Partnerin Antje Röder um diesen Eintritt ins Turnier kloppen. Wir galten als aufstrebende Talente, während Helke nach Jahren im nationalen Zirkus in die World Tour strebte. Für beide Teams stand viel auf dem Spiel: entweder sofort wieder abreisen oder die ersehnte Spielpraxis und wichtige Punkte bekommen. Das bedeutete im Idealfall auch ein kleines Preisgeld, 1000 oder 2000 Euro – und damit konnten wir dann wenigstens die Reise finanzieren und unsere Eltern entlasten. Oft gewannen wir die Country Quota, um aber sofort in der Qualifikation wieder die Koffer zu packen. Manchmal fragte ich mich: »Was mache ich hier eigentlich?«

Wir freuten uns riesig auf unsere erste Reise nach Russland, denn in St. Petersburg bekamen sowohl Helke mit ihrer Partnerin als auch wir direkt einen Platz in der Qualifikation. Zum ersten Mal mussten wir uns in einem Land zurechtfinden, in dem auch die vielsprachige Sara sich nicht verständigen konnte. Beim Einkaufen rettete uns mein Pragmatismus. An der Fleischtheke gackerte ich so lange, bis die Verkäuferin uns tatsächlich Hühnchen einpackte … Gespannt warteten wir schließlich bei der Auslosung, welches internationale Team uns zugelost wurde. Konnte es wahr sein!? Wieder spielten wir gegen Helke und ihre Partnerin – diesmal in der Qualifikation. Wir vier schauten uns frustriert an. Die beiden schickten uns nach drei Sätzen wieder nach Hause.

Das letzte Turnier der Saison 2004 brachte uns nach Mexiko, an die berühmte Bucht von Acapulco. Nach dem ersten Qualifikationsspiel war das Turnier beendet, allerdings gab es Probleme mit dem Rückflug. Helke, die einige Jahre älter war als wir, versuchte, Sara bei der Flugbuchung zu helfen. Die beiden kamen zurück in unser Hotelzimmer, wo ich Chips und Schokolade essend auf dem Bett saß. Über meine Unbekümmertheit schüttelten die zwei nur den Kopf.

Auch wenn ich nicht mehr ganz so schüchtern war, klebte ich immer noch an Sara. 2006 reisten wir auf Vermittlung von Olaf in ein Trainingslager nach Neuseeland. Ich hatte immer noch nicht viel Ahnung von der Welt, wusste aber, dass Neuseeland unendlich weit weg lag und ich noch nie so lange von zu Hause weg gewesen war. Neben meiner Sporttasche packte ich eine zweite Tasche mit meinen Lieblingsjoghurts, meinen Lieblingskeksen und anderen Lebensmitteln, auf die ich nicht verzichten wollte. Am Zoll wurde mein Tascheninhalt in den Müll geworfen, denn Neuseeland verbietet die Einfuhr von Lebensmitteln. Ich weinte fast, weil ich mir so ahnungslos, naiv und unsicher vorkam. Und außerdem: Wie sollte ich sechs Wochen ohne all diese leckeren Sachen überleben?

Um Kosten zu sparen, hatte ein befreundeter Beachvolleyballprofi uns aufgenommen. Sara überließ er sein Gästezimmer. Mir hatte er ein Bett in sein Büro gestellt. Doch ich wollte nicht allein schlafen und kroch nachts in Saras Bett.

Mein erstes Start-up

2006 begannen sich unsere Bemühungen auszuzahlen. Erstmals triumphierten wir bei der deutschen Meisterschaft und standen ganz oben auf dem Treppchen der U-23-Europameisterschaft. Mithilfe unserer Eltern strukturierten wir die finanzielle Seite unseres Sandunternehmens: Wir gründeten die Firma GollerplusLudwig, über die wir unseren Trainer, unseren neuen Manager und ab und zu auch Physiotherapeuten bezahlten.

Ein Jahr später folgte der Sprung in die Weltspitze. Auf der World Tour spielten wir uns im portugiesischen Espinho, in der Nähe von Porto, ins Finale. Ich wusste nicht, wie mir geschah, denn noch vor nicht allzu langer Zeit hatten wir noch gezittert, die Qualifikation zu überstehen. Wir räumten das höchste Preisgeld unter den europäischen Teams ab. Bereits mit 20 Jahren lohnte sich mein Beruf. Außerdem konnte ich die erste Auszeichnung vom internationalen Verband entgegennehmen: Most Improved Player – die Spielerin, die sich am stärksten verbessert hatte.

In der darauffolgenden Saison musste ich nach Hamburg umziehen. Ich sage »musste«, weil ich eigentlich nicht wollte. Ich mochte immer noch keine Veränderungen. Wir reisten so viel in der Welt umher, dass es mich sehr viel Energie kostete, mein Nest zu verlegen. Aber inzwischen hatte sich Hamburg zum Bundesstützpunkt für Beachvolleyball entwickelt. Die Beachhalle erfüllte alle Wünsche und auch das wichtigste Kriterium: Olaf wohnte ganz in der Nähe. Die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Peking sollte optimal sein, also packte ich mit meinen Eltern Umzugskisten.