5,99 €

Mehr erfahren.

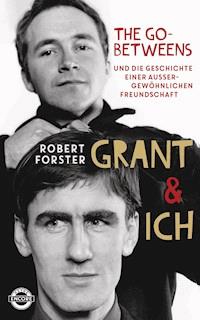

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Robert Forster gehört für viele Musikfans in eine Liga mit Nick Cave, Morrissey oder Lou Reed. Ein wortgewaltiger, dandyartiger Songwriter, der seit den später Siebzigern zum Besten gehört, was die literarisch geprägte Popmusik zu bieten hat. Mit dem Songwritingpartner Grant McLennan hatte er einen kongenialen Gefährten, der die gemeinsame Band The Go-Betweens zu einer nicht immer unkomplizierten aber stets faszinierenden Einheit macht.

In diesen unkonventionellen Memoiren erzählt Robert Forster die nahezu 30 Jahre währende Geschichte der Band und seine besondere Freundschaft zu McLennan, der 2006 mit nur 48 Jahren für alle überraschend an einem Herzinfarkt starb.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 458

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Das Buch

Grant & Ich ist die Geschichte der außergewöhnlichen Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Grant McLennan und Robert Forster, die mit ihrer kultisch verehrten Band The Go-Betweens einige der einflussreichsten Platten der Musikgeschichte produzierten. Von zahlreichen Kritikern wurden die Go-Betweens als großartigstes Songwriter-Team des Indie-Pop in der Tradition von Lennon/McCartney gefeiert; Jonathan Franzen ist erklärter Fan, und regelmäßig tauchen ihre Alben bei den Listen der besten Platten aller Zeiten auf.

Grant & Ich ist das außergewöhnliche Porträt dieser intensiven, hochkreativen, manchmal auch schwierigen Freundschaft. Robert und Grant waren Kunststudenten an der Universität, als sie sich über ihre Passion für Literatur und Film kennenlernten und schließlich gemeinsam Musik machten. Der Leser ist in Forsters Autobiografie hautnah bei den Bandanfängen dabei und wird Zeuge, wie die Band in England zur Kultband avanciert, dorthin übersiedelt und viele Aufs und Abs erlebt.

Die Go-Betweens waren eine Band wie keine zweite, und so liest sich auch diese Memoire wie keine zweite. Weise und gewitzt, melancholisch, einfühlsam, selbstironisch und exzentrisch - Robert Forster ist ein genauso begnadeter Storyteller wie Songwriter, sein Buch eine unvergessliche Hommage an seinen unvergessenen Freund.

Der Autor

Robert Forster, geboren 1957 in Brisbane, ist ein australischer Gitarrist, Sänger und Songwriter. Zusammen mit Grant McLennan gründete er 1977 die Go-Betweens, die sich 1989 auflösten, woraufhin er eine Solokarriere begann. Im Jahr 2000 feierten die Go-Betweens ein glorreiches Comeback, das 2006 durch den überraschenden Tod von Grant McLennan jäh beendet wurde. Forsters letztes Soloalbum Songs To Play erschien 2015 bei Tapete Records.

ROBERT FORSTER

DIE GO-BETWEENS

UND DIE GESCHICHTE EINER AUSSERGEWÖHNLICHEN FREUNDSCHAFT

Aus dem Englischen

Von Maik Brüggemeyer

Wilhelm Heyne Verlag München

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel Grant & I bei Penguin Random House Australia Pty Ltd

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Unter www.heyne-encore.de finden Sie das komplette Encore-Programm.

Weitere News unter www.heyne-encore.de/facebook

Copyright © 2016 by Robert Forster

Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Jürgen Teipel

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München unter Verwendung eines Motivs von Bleddyn Butcher (14. November 1983 – Stepney, East London)

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN 978-3-641-21813-3V002

Für Loretta und Louis

»In ihm entdeckt man die Moral weit entfernt von ihrem üblichen Lebensraum.«

aus Alan Bennetts Trauerrede für Peter Cook

Inhalt

Rolle I

Ich gehe in den Juni 1957 zurück

Den Vampiren entkommen

Der Sound gestreiften Sonnenlichts

Athen oder Tränengas

Die Zeit der Dekonstruktion

»Melbourne Town«

St. Charles Square

Lehr- und Wanderjahre

Das Jahr auf großem Fuß

Klassiker vom Dachboden

1986

Das Blake-Carrington-Zwischenspiel

16 Lovers Lane ist eine lange Straße

Glück und ein Knall

Die Intimität der Trauer

Rolle II

Erste Schritte

»Das könnte alles dir gehören«

Wiedergeborene Augen

G. W.

Das Dendy

Warme Nächte in Woodstock

Illusionen regieren

Zimmer 508

Der zweite von drei Akten

Wie es euch gefällt

Die fehlende Statue

6. Mai 2006

Gehen

Quellenverzeichnis

Rolle I

Ich gehe in den Juni 1957 zurück

Wir lebten Tür an Tür mit den Smiths. Viele Jahre später würde ich als Mitglied der Go-Betweens Plattenlabel und Bühne mit einer juwelen- und blumengeschmückten Band gleichen Namens teilen: The Smiths. Aber 1963 waren Herr und Frau Smith einfach nur unsere ersten Nachbarn. Sie waren ein Jahr nach uns in ihr neu gebautes Haus in der Glenmore Street im Vorort The Gap gezogen. Ich habe Herrn Smith immer beobachtet. Morgens harkte er Laub, werkelte an irgendwas unter seinem Haus herum, und in seiner Freizeit ging er einkaufen. Er hatte auch Zeit für mich – ebenso wie die Verwandten und Freunde meiner Eltern, die uns an jedem Wochenende besuchten und fragten: »Was willst du später mal werden, wenn du groß bist?« Es schien so, als müsste das unbedingt geklärt werden, als ich sechs war. Ich hatte keine Ahnung und antwortete »Feuerwehrmann« oder »Krankenwagenfahrer«, die Traumberufe, die sich ein Junge ausdenkt, der den Erwachsenen gefallen will, die sich aus den Wolken zu ihm hinunterbeugen, um mit ihm zu sprechen.

Aber ich war nicht mit dem Herzen bei meinen Antworten. Ich konnte mir einfach keine Tätigkeit vorstellen, die in der Zukunft den Großteil meiner Zeit beanspruchen würde – und auf einmal konnte ich es doch! Aufgeregt zu meiner Mutter stürmend, erklärte ich: »Ich weiß, was ich werden will, wenn ich groß bin. Ich will werden wie Herr Smith.« Sie lachte. Herr Smith war im Ruhestand.

Da haben wir’s also. Ich wusste es schon damals, und man könnte sagen, dass ich seit diesem Tag im Ruhestand bin.

Als Junge aus einem Vorort von Brisbane wusste ich noch andere Dinge. Ich sah die Arbeitsanzüge meines Vaters – obwohl gewaschen immer noch dreckig – auf der Wäschespinne in unserem Hinterhof flattern. Für jeden Arbeitstag einen. Und sosehr ich meinen Vater liebte, war mir doch klar, dass ich nie tun würde, was er tat: an einem Ort arbeiten, der die Kleidung schwarz machte. Das wurde mir mit sieben bewusst. Ebenso wusste ich, als ich Woche für Woche die Tage im trocknenden Wind kreisen sah, dass ein Leben, so geregelt wie dieses, nichts für mich sein würde.

Meine Eltern, Mary und Garth, mein jüngerer Bruder Tony und ich lebten an der äußersten Stadtgrenze. Damals wurde der Erfolg einer Stadt an ihrer Ausbreitung gemessen, und mit unserem Viertel, das von einer kleinen Bergkette gesäumt wurde, erreichte Brisbane seine natürliche westliche Begrenzung. Junge Familien, nicht reich oder arm, zogen hierher – es lag etwas in der Luft, ein Knistern der frühen Sechziger, das mit denen kam, die sich an den frisch gezogenen Straßen niederließen. Es war, als wäre der junge John F. Kennedy unser Staatsoberhaupt gewesen und nicht der hängebackige Robert Menzies.

Die Forsters waren Teil einer Völkerwanderung, die mich in meinen jungen Jahren zwischen – wie der Songwriter Jonathan Richman es später nennen sollte – »alten« und »modernen« Welten hin und her flippern ließ. Meine Mutter war das einzige Kind geschiedener Eltern aus Toowoomba, die später nach Sydney zogen; mein Vater der jüngste von drei Söhnen aus einer Sippe, deren Lebensmittelpunkt ein riesiges baufälliges Haus im Queenslander-Stil in Hendra war, das sich Cranbrook nannte und zum letzten Mal vermutlich um 1900 gestrichen worden war. Das Anwesen hatte einst viele Morgen innerstädtischen Landes umfasst. Falls sich das jetzt so anhört, als wäre da viel Geld gewesen – dem war nicht so. Ein Vermögen kann genauso gut verschüttet wie verprasst werden – insbesondere bei dreizehn Kindern. Die Söhne, zu denen auch mein Großvater gehörte, wurden auf die verschiedenen Handwerke verteilt – Kesselmacher, Schlosser und Dreher, Letzteres schließlich auch der Beruf meines Vaters –, um ihren Lebensunterhalt bei Forster Engineering Works in der Mary Street in der Innenstadt zu verdienen. Meine Mutter nahm meinen Bruder und mich gelegentlich mit. Es war ein dunkler, lärmender, kathedralengroßer Betrieb, schmierölverkrustet, mit vielen uralten riemenbetriebenen Gerätschaften. Hinter den Maschinen standen unsere Onkel und unser Großvater und nickten uns zu. Unsere adleräugige jungfernhafte Tante Sibbie teilte am Empfang Kokoskekse und Tee aus. Der Betrieb war ein perfekt erhaltenes Stück Industrie aus der Zeit von König Edward VII., das auch noch in den sonnenhellen Sechzigern weiterarbeitete. Mitte der Siebziger wurde das Unternehmen dichtgemacht und zusammen mit Cranbrook verkauft.

1957 im nahe gelegenen Clayfield geboren, durfte ich mit Babyfingern noch das Brisbane der alten Welt berühren und erkunden, und riechen durfte ich es auch. Es war ein muffiger Geruch, der den riesigen Häusern in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg entfleuchte, um sich über Tennisplätze, rote Erde und Hecken der höher gelegenen Stadtteile im Norden zu legen. Am stärksten war ich ihm aber in Cranbrook ausgesetzt, dem Zuhause von Sibbie und ihrer unverheirateten älteren Schwester Marcie, in dem einem Gerücht zufolge ein betagter bettlägeriger Onkel in einem der hinteren Schlafgemächer residierte. Die Schränke beherbergten das neunzehnte Jahrhundert – Schwerter, von Motten zerfressene Militäruniformen, Flaggen und Seefahrertruhen aus der Zeit, als die Familie 1833 aus England übersetzte. Einen Hauch davon bekam ich mit, bevor ich in die von Gummibäumen bewachsenen Hügel fortgerissen wurde, wo unser neues Haus gebaut wurde; die Rufe meiner Tanten – »Wie könnt ihr nur so weit rausziehen?« – noch in unseren Ohren. Für sie war The Gap nicht einfach ein paar Meilen entfernt, auf der anderen Seite der Stadt, sondern genauso weit weg wie das Outback-Kaff Birdsville.

Meine Eltern wollten einen Neuanfang. Aber ich würde etwas mitnehmen, ein Gefühl, das nicht nachlassen würde und das mich selbst jetzt, während ich daran denke, lächeln lässt: Ich war der absolute Liebling, der Goldjunge. Der Erstgeborene unter Cousins ersten Grades, der älteste männliche Nachfahre einer schütteren Generation innerhalb der Sippschaft, und ich spürte, wie überaus liebevoll sie mich empfing. Ich wurde verwöhnt und verhätschelt, stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wohin ich auch ging. Den Fotografien nach zu urteilen, die mich freudestrahlend in den Armen von Verwandten und Freunden zeigen, wusste ich diesen Umstand nicht nur zu schätzen, sondern ihn auch zu befeuern. Selbstvertrauen sollte für mich nie ein Problem darstellen. Die Hauptschuldige war, zum milden Entsetzen meines Vaters und Großvaters, meine Großmutter, eine gebrechliche, exzentrische Frau, anfällig für Hypochondrie, die in meiner Gegenwart regelrecht aufblühte. Durch sie und andere erkannte ich, dass von mir Großes erwartet wurde – spürt das jedes Goldkind?

Zu Hause, bei meinen Eltern, wurde ich nicht weniger geliebt, aber auf eine gewöhnlichere Art und Weise; und so war es schließlich ein selbstbewusster, wohlgesitteter Junge, unberührt von seelischen Verletzungen oder sonstigen unglücklichen Ereignissen, der seinen Bildungsweg in der neu gebauten örtlichen Grundschule antrat. Die Geschichte, die meine Mutter über die ersten Schuljahre immer wieder gern erzählt, geht so: Ich wurde gebeten, vor die Klasse zu treten und, wenn möglich, eine Minute lang über einen Bleistift zu sprechen – nach fünf Minuten hörte ich auf. Vorstellungsgabe und, wie ich zugeben muss, eine damit verbundene Befähigung, dummes Zeug zu quatschen, waren im Spiel; aber was mich jedes Mal, wenn ich diese Geschichte höre, wieder erfreut, ist der Gegenstand meiner Rede. Kein Urlaubsfoto oder ein liebevoll gehütetes Spielzeug von zu Hause, sondern ein Bleistift; es ist das Profane und Alltägliche, das mich inspiriert.

Meine ersten eigenen genauen und vollständigen Erinnerungen stammen aus den letzten Jahren in der Grundschule, als ich zehn oder elf bin. Ich bin gut in Kricket, hole in einem Spiel gegen eine andere Schule einen Century (hundert Punkte oder mehr) und hopse vor einer Horde atemloser Kinder über einen Hügel, um eine von mir in Ehren gehaltene Urkunde für den dritten Platz im Querfeldeinlauf zu bekommen. Auch meine schulischen Leistungen sind gut, meine Arbeiten ordentlich, meine Aufmerksamkeit gilt dem Lehrer. Das unterscheidet mich mit der Zeit immer mehr von meinen Mitschülern, die kurz vorm Teenageralter in den späten Sechzigern unter dem Einfluss wilderer gesellschaftlicher Kräfte stehen, die auch bei uns in der Highschool die Straße runter angekommen sind. Die Haare sind nun länger, Rotzen ist eine Kunstform, und für meine Ohren allzu derbe Schimpfwörter ranken sich um die Vornamen der Lehrer. Ich widerstehe. Eine Widersprüchlichkeit im Verhalten, die mich oft gegen den Strom schwimmen lassen wird, setzt ein – wenn Rebellion gefragt ist, bin ich anständig; wenn Anstand gefragt ist, bin ich der lustigste Typ der Schule. Diese Bockigkeit eines Esels wird mich fortan auszeichnen.

Gegenüber von uns lebten die Mitchells. Noel und Dell und ihre Kinder Andy, Peter (»The Bean«) und Julie. Noel war Architekt, und so wie das Haus aussah – ausgedehnt und großräumig –, würden die Häuser zehn Jahre später alle aussehen. Die Mitchells waren die ersten Bohemiens, die ich traf, und sie faszinierten mich sehr. Noels buddhaähnliche Sandsteinskulpturen standen überall im Bambusgarten herum, und exotische schwarze und rote Fische schwammen im Betonteich. Sie hatten Burma-Katzen. Andy war in meinem Alter, und mein Bruder Tony war so alt wie The Bean; die jüngeren Brüder jeweils die Sidekicks ihrer älteren Geschwister. Zu viert gingen wir auf der Jagd nach Streichholzschachteln und Geld die Meile zur Schule an der Waterworks Road entlang.

Andy war fantasievoll und verschmitzt; künstlerisch begabter als ich, zeichnete er und gewann damit Preise. Unser letztes Jahr an der Schule war für uns beide ein entscheidendes. Ich war erster Schlagmann der Kricketmannschaft und hatte die verantwortungsvolle Aufgabe bekommen, die Schulglocke zu läuten. Ein weiterer Querfeldeinlauf fiel auf den Tag der Apollo-Mondlandung, und zu meinem großen Missfallen bestand Dell darauf, dass wir bei ihr zu Hause zuschauten – ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein nicht gelaufener Querfeldeinlauf für mich; und wie ich dafür trainiert hatte! Das Vorbeirauschen der Monate entwickelte sich zu einem Feuersturm, als meine Mutter meinem Bruder und mir erzählte, dass Noel gestorben war. Wir waren zu jung, um zu erfahren wie – bis die Wahrheit aus der Tochter von Freunden, die zu Besuch waren, herausplatzte, als sie prüfen wollte, wie sehr wir uns erschreckten. Es war Selbstmord. Dieser eine Tag ließ uns altern. Noels Tod vergiftete die weiteren Ereignisse, ob wichtig oder trivial: Der Tod des Vaters meiner Mutter, Opa Charlie, wenige Wochen nachdem er von seiner Farm in New South Wales zu Besuch gekommen war, Australiens 0:4-Niederlage gegen eine geniale Kricketmannschaft aus Südafrika und die erhaschten Blicke auf Zeitungsartikel über die Manson-Morde machten 1969 zu einem seltsamen Jahr für einen Zwölfjährigen.

Die Jahrzehntwende war, so wie auch die späteren, scheinbar bedeutungsvoller als der Wechsel von einem Jahr zum anderen. Gegen einen Großteil der folgenden Dramen in unserer Straße, hauptsächlich Scheidungen, war ich gefeit, weil ich, was schon lange geplant war, zur Brisbane Grammar School geschickt wurde. »Grammar«, gegründet 1865 – der australischen Entsprechung zum europäischen 1410 –, war eine eindrucksvolle Ansammlung kirchenähnlicher Gebäude auf einem Hügel am Stadtrand. Ich war zurück in der alten Welt, unter Jungs aus ganz Brisbane, von denen einige in den reichen Vororten aufwuchsen, in denen ich geboren worden war.

Bald entdeckte ich, dass es zwei Sorten von Eltern gibt, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken: diejenigen, die es sich leisten können, und diejenigen, die es sich trotz einiger Schwierigkeiten leisten wollen. Während meine Mutter den Großteil meiner Grundschuljahre zu Hause geblieben war, hatte sie nun einen Job als Hilfskrankenschwester in der geriatrischen Abteilung des Prince Charles Hospital angenommen. Zugleich brauchte mein Vater seine Arbeitsanzüge nicht mehr, er arbeitete jetzt als Verkäufer. Ich war für ihre harte Arbeit und ihre Opfer dankbar, doch das Ausmaß der Veränderungen sah ich nicht. Die Schule war eine größere Bühne; wie hoch sie war, wurde sofort offensichtlich, als ich bei einer Vorauswahl der Erstklässler nicht in eine der beiden Klassen für besonders begabte Schüler aufgenommen wurde, sondern in eine normale – zum ersten Mal in meinem Leben war ich Durchschnitt. Das gefiel mir nicht.

In den ersten drei Jahren verhielt ich mich unauffällig. Wenn es ein Diagramm der Aufmerksamkeit gäbe, die Robert Forster in dieser Zeit auf sich zog, wären darauf nur wenige Ausschläge verzeichnet: meine stetig guten Leistungen in Kricket, ein Wachstumsschub, der mich in meinem vierzehnten Lebensjahr über die 1,80-Meter-Marke hievte, und meine Weigerung, den Kadetten beizutreten (Armee, Marine oder Luftwaffe), was rückblickend das Erstaunlichste von allem zu sein scheint. Wie konnte ich die Chuzpe aufbringen, etwas abzulehnen, das eigentlich obligatorisch war?

Freunde zu finden war einfach, und es gab wesentlich weniger Snobismus und Mobbing in der Schule, als ich erwartet hatte. Der Unterricht war liberal, und nach dem ersten Jahr war klar, dass meine Stärken in den Geisteswissenschaften lagen. Chemie bestand aus unverständlichen Formeln und Explosionen, Physik aus langwierigen Erklärungen des verdammt nochmal Offensichtlichen, und Mathe steuerte nach der Multiplikation in allzu tiefe Gewässer. Englisch war ein langsames Umwerben. Zu Hause gab es nicht viele Bücher, und die Begegnung mit Charles Dickens’ Eine Geschichte von zwei Städten im ersten Jahr glich der eines Kletternovizen mit einer fünfhundert Meter hohen Steilwand; eine Besteigung, bei der die Lehrmethode von »Buster« Bevan keine echte Hilfe war, bestand sie doch ausschließlich darin, mit offenem Mund staunende Jungs anzustarren und ihnen Fragen vor den Latz zu knallen wie: »Auf Seite 268 kommt die Kutsche in einem kleinen Dorf in Frankreich an. Der Kneipenwirt hat einen Hund. Dowling! Wie heißt der Hund?«

Ich bin nie wieder zu Dickens zurückgekehrt. Wesentlich besser gefiel mir Der große Gatsby (auch weil es dünner war); und Der Fänger im Roggen, gelesen im perfekten Alter von vierzehn, sprach mir aus der Seele. Im dritten Jahr kam ein Buch eines ehemaligen Schülers an die Reihe: David Maloufs Johnno, das im Brisbane des Zweiten Weltkriegs spielt, Zeit und Ort der Jugend meines Vaters. Ich erinnere mich an den Schock und die Freude, als ich erkannte: Brisbane war Unterrichtsstoff und konnte ein Thema sein.

*

Ken Bates hatte eine akustische Gitarre und schlug vor, ich sollte mir auch eine besorgen. Und so lernte ich ein Musikinstrument. Meine Mutter brachte mich und meine Suzuki-Gitarre mit den Nylonsaiten liebenswürdigerweise zum Unterricht in der Academy of Music im innerstädtischen Spring Hill. Die Lehranstalt war eine Art Kaninchenbau aus Räumen unter einem Musikgeschäft, und genau dort kam ich zum ersten Mal mit der Rockszene von Brisbane in Berührung. Mein Lehrer, ein langhaariger einheimischer Musiknarr, brachte mir die Grundlagen der Musiktheorie bei, um dann mit den Akkorden zu »Yesterday«, »I Walk The Line« und einigen Chuck-Berry-Riffs fortzufahren – Brisbane war eine Stadt des Blues. Es war offensichtlich, dass ich niemals der nächste Eric Clapton werden würde; nicht dass ich das gewollt hätte, so glücklich und zufrieden wie ich war, mit Ken Bates seine Auswahl an Liedern von Cat Stevens und America zu schrammeln.

Ken war einer von vier oder fünf Jungs aus meiner Schulclique, und mit fünfzehn verfolgten wir unsere Hobbys eher beiläufig: Phillip Tanners Ding war Surfen, also kauften sich einige von uns eben auch ein Surfbrett und surften. Musik war von Anfang an wichtig. Wenn mein Vater sich für die Arbeit fertig machte, lief das Radio so laut, dass man es im ganzen Haus hören konnte. Auf den heimischen Mittelwellensendern 4QR und 4KQ lief eine Mischung aus Nachrichten und Songs. Der Eindruck, den dabei vor allem die Klänge von Anfang der Sechziger hinterließen, zeigt sich schon darin, wie leicht ich geisterhafte Popklassiker wie »I Can’t Stop Loving You« von Ray Charles, »Red Roses For A Blue Lady« von Andy Williams, »Those Lazy-Hazy-Crazy Days Of Summer« von Nat King Cole, »Wolverton Mountain« von Claude King und »Hello Mary Lou« von Ricky Nelson noch immer heraufbeschwören kann. Dann schlugen die Beatles auf, und das Radio veränderte sich mit »Love Me Do« und »Please Please Me« sprungartig. Ich hatte Fotos der Band an meiner Wand und drosch auf eine weiße Beatles-Gitarre aus Plastik ein. Mein Interesse war so groß, dass die gegenüber lebenden, in Manchester geborenen Harrison-Töchter – Cathy und Judy – mich in ihr mit Fotos tapeziertes Teenie-Zimmer mitnahmen. Ihr Vater war in diesen Beatles-verrückten Zeiten eine kleine Berühmtheit, hieß er doch George mit Vornamen.

Meine Hysterie erreicht mit sieben ihren Höhepunkt. An die Beatles-Hits der folgenden paar Jahre kann ich mich nicht mehr erinnern. Vielleicht hatte mein Vater den Sender gewechselt, oder mein Interesse wurde wie ein Funksignal langsam schwächer, um dann bei »Daydream« von The Lovin’ Spoonful und Donovans »Sunshine Superman« wieder voll einzusetzen. Besonders gefielen mir die Fernsehshows am Samstagnachmittag, die von aufgedrehten Popstars mit Mittelscheitel, schulterlangen Haaren und Hemden mit Paisley-Muster moderiert wurden. Auf dem Bauch liegend, das Kinn auf die Hände gestützt, sah ich mir australische Rockgruppen und einsame Sängerinnen aus den späten Sechzigern an, wie sie zu ihren aktuellen Singles mimten, doch ein Anruf von Andy oder einem der anderen Jungs aus der Nachbarschaft reichte aus, um den Bildschirm abzuschalten und zum Spielen rauszustürmen.

Meine Eltern, die Mitte der Fünfziger mit Ende zwanzig geheiratet hatten, verpassten die Sechziger ganz und gar und verehrten weiterhin den Sänger Al Jolson, dessen Karriere wohl schon im Niedergang begriffen war, als sie geboren wurden. Ich hatte auch keine Onkel, die sich für Jazz oder Blues interessierten, oder Tanten, die »ein bisschen sangen«; meine altersschwache Großmutter und Opa Charlie spielten Klavier und sangen, aber ich hörte ihnen nie dabei zu.

Viele Jahre später erzählte mir meine Mutter: »Mein eigener Vater hätte es geliebt, das zu machen, was du jetzt tust.« Ich stammte aus einer Generation, der man nicht nahelegte, Bauer oder Priester zu werden. Dass nicht musiziert wurde, wurde bei uns, wie in vielen australischen Haushalten, mit Sport aufgefangen. Meine Mutter war vor ihrer Hochzeit Sportlehrerin gewesen, und mein Vater war bekanntermaßen (der Familienlegende zufolge) während meiner Geburt auf dem Tennisplatz. Am Ende unserer Straße befand sich der Ashgrove Golf Club, in dem meine Eltern beide Mitglied waren, und so spielte ich neben Kricket und Fußball bald ebenfalls Golf. Über allem stand aber das Schicksal der australischen Kricketmannschaft; ein Platz im Team war der Traum jedes Jungen, und der Sportteil, den ich mir mit meinem Vater teilte oder ihm abrang, war meine allererste Lektüre gewesen.

Es gab also wenig, was mich zur Musik zog, und erst auf mein Betteln hin bekamen wir einen Plattenspieler. Meine Eltern kauften eines dieser blauen Kompaktgeräte, wie auch Dansette sie herstellte (leicht genug, um es mit einem Finger hochzuheben); dazu einen Stapel ausrangierter Jukebox-Singles von einem Arbeitskollegen meines Vaters. Nun hatte ich die Herrschaft über die Musik. Drei zerkratzte Platten von Creedence Clearwater Revival gefielen mir am besten. John Fogertys kraftvolles Reibeisen war die erste Stimme, die mich kriegte und mir erzählte, dass manche Männer die Welt wie Löwen anbrüllten.

*

Irgendwann in den Nebeln des Jahres 1972 war ich krank zu Hause geblieben, und meine Mutter war nicht zur Arbeit gegangen, um sich um mich zu kümmern. Ich saß in einem Sessel im Wohnzimmer und genoss es, schon tagsüber dem Radio lauschen zu können (statt wie sonst eine mühsam ergatterte halbe Stunde am Abend), und meine Mutter wischte Staub, der wie ein glitzernder Sturm durch die Luft wirbelte, als Folgendes aus dem Radio schallte: »Didn’t know what time it was, the lights were were low oh oh / I leant back on my radio / Some cat was layin’ down some rock and roll / Lotta soul, he said.«

Sofort merkte ich, dass irgendetwas anders war an dieser Platte. Sie war vielsagend und vertraulich, die Stimme schwebte irgendwo zwischen männlich und weiblich, kein ruppiger Fogerty oder Lennon dieses Mal. Die Strophe explodierte in einen Refrain mit turmhoher Melodie und einem Romantizismus, der wie geschaffen war, einen Vierzehnjährigen zu überwältigen. »There’s a starman waiting in the sky.« Ah! Ich war weg. Für den aufmerksamen Zuhörer war klar, dass dieser Sternenmann zugleich der Sänger war. Wir hatten auf ihn gewartet – ich hatte, ohne es zu wissen, auf ihn gewartet –, und nun war er da. »Das war ›Starman‹ von dem neuen englischen Sänger David Bowie, und sein Album heißt (der DJ machte eine Pause, vermutlich um Luft zu holen) The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars.« Jeder Name in diesem Satz war perfekt, und ein Geheimnis war gelüftet. Manchmal hatte ich drei Monate alte Hefte des Melody Maker oder NME gekauft – so lange dauerte es, bis sie auf dem Seeweg Australien erreichten –, sodass das Eintreffen der Platte genau in die Zeit fiel, als ich die ersten Artikel und Fotos von Bowie sah. »Sound and Vision« im Gleichschritt – und was war attraktiver: der Sänger oder der Song? Ich habe wegen Bowie nicht meine sexuelle Orientierung infrage gestellt, und ich bin auch nicht gleich losgestürmt, um seine Frisur zu kopieren – obwohl ein paar Jungs in der Schule tatsächlich plötzlich ein bisschen stacheliger daherkamen –, aber es war dennoch bemerkenswert, dass der schönste Popstar der frühen Siebziger ein Mann war. Am anderen Ende der Stadt wurde ein Junge, ein Jahr jünger als ich, in einem Internat von seinen Mitschülern aufgezogen, weil er ein Bowie-Poster über seinem Bett hängen hatte.

*

1972 war nicht nur das Jahr des hübschen Ziggy, meine Großeltern feierten auch ihre goldene Hochzeit; die Festivitäten wurden in Cranbrook abgehalten. Meine bei der Aussicht auf Aufmerksamkeit dahinwelkende Großmutter hatte sich ihre dünnen Locken von einem Friseur zu einer Harpo-Marx-Dauerwelle wirbeln lassen. Neben ihr saß mein Großvater, wie alle Männer seiner antiken Bauart leise tickend wie eine Uhr. Die beiden wurden am Ende eines langen Tisches auf Stühlen mit hohen Lehnen platziert, vor ihnen Verwandte, Kuchen und Tee. Zu ihren Ehren las ich ein Gedicht vor.

Geburtstage und Familienfeiern hatten mich jüngst dazu angeregt, Zeilen aufs Papier zu bringen. Als ich fertig war, eilte Tante Sibbie an meine Seite und fragte mich, ob wir im Vertrauen sprechen könnten.

»Hast du das geschrieben?«, fragte sie mich im Garten.

»Ja, habe ich.«

»Hast du mal von einem Dichter namens Samuel Taylor Coleridge gehört?«

»Äh … ja.«

»Er hat ein Gedicht geschrieben, das ›Kubla Khan‹ heißt, und ein anderes heißt ›Die Ballade vom alten Seemann‹.«

Solche Worte aus dem Mund meiner Tante zu hören …

Sie hielt inne, um mich mit einem geheimnisvollen Blick zu betrachten, schürzte ihre Lippen und fuhr fort: »Samuel Taylor Coleridge hatte einen Sohn, und sein Name war Derwent. Und der war Lehrer. Bevor unsere Familie aus England hierherkam, war Derwent Coleridge der Hauslehrer unserer Familie. Er war ein gutmütiger Mann, und in der Familie mochte man ihn sehr. So sehr, dass man beschloss, den ältesten Spross jeder Generation nach ihm zu benennen.«

Ich bin Robert Derwent Garth Forster. Das Schicksal hatte angeklopft; ein Klaps, der meine aufkeimende Ahnung bekräftigte, ich sei jemand, der mit Worten umgehen könne. Man bedenke nur, was sie mir nun brachten: ein Geständnis einer Tante in einem Rosengarten. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass meine jugendlichen Gedanken sich, während ich zuhörte, auf einer zweiten Spur schnell zum Fehler in dieser Geschichte bewegten. Mein Großvater hieß Derwent, was die unselige Kurzform »Der« nach sich zog, und er war nicht der älteste Sohn; außerdem fragte ich mich so langsam, ob meine Eltern meine Abwesenheit schon bemerkt hatten.

Ohne ein Wort kehrten wir zur Feier zurück. Mir war nicht ganz klar, was mir diese Geschichte sagen sollte. Sie schien unwirklich, ein Juwel auf dem ansonsten einfachen Goldring unseres Familiennamens. Und warum war das ein Geheimnis?

Als es allmählich ernst wurde in der Schule und die ersten Entscheidungen anstanden, wie das Leben weitergehen und welche Universität man wählen sollte, fiel mir alles leichter. Ich hatte eine Weile gebraucht, um mich mit dieser Schule zu arrangieren, aber im vierten Jahr hatte ich sie geknackt. Dass ich Fächer abwählen konnte, spielte mir in die Karten – die Naturwissenschaften mussten also dran glauben. Ich nahm den einfachen Mathe-Kurs und schloss ihn als Bester ab. In Englisch vollbrachte ich meine Meisterleistung. Ich fragte mich, was passieren würde, wenn ein Lehrer zweihundert Essays zum gleichen Thema korrigierte, und Nummer einhundertdreiundsechzig wäre vollkommen anders, nähme einen ganz anderen Weg.

Ich war mutig genug, es zu versuchen. Das Thema war Oscar Wildes Ernst sein ist alles. Die vorgegebenen Fragen ignorierend, schrieb ich ein Stück – Szenen, in denen Wilde sich im Publikum die Uraufführung der ersten Inszenierung seines Stücks anschaute. Mein Ansatz würde entweder ein Triumph werden, oder ich würde vor den Rektor der Abteilung Anglistik geschleppt, um mich zu erklären. Ich bekam die höchste Note, eine Sieben, und erregte in meiner mit eher durchschnittlichen Schülern besetzten Klasse einige Aufmerksamkeit, da sogar in den Begabtenklassen nur ein paar Jungs solch eine gute Note bekommen hatten. Entscheidend war, dass man mich dafür belohnt hatte, das Unerwartete getan zu haben – ein aufregendes und gefährliches Exempel für mein weiteres Leben.

Die letzten Schuljahre, in denen Noten und Auszeichnungen vergeben werden, sind für viele Schüler eine allgemeine Auslese, wie es sie nie wieder geben wird. Um die Prahlerei kurz fortzusetzen: Ich war in der ersten Elf der Kricketmannschaft und Aufsichtsschüler. (Die letztgenannte Stellung hatte die Schule in weiser Voraussicht freigehalten.) Mein Selbstvertrauen war wiederhergestellt, und ich genoss die neue Rolle des unkonventionellen schlaksigen Gebieters über die Störenfriede, die bereit waren, für eine witzige Bemerkung Verweise und Nachsitzen zu erdulden. Von den jungen Lehrern gemocht, war ich den alten und strengen mit meinen guten Noten und meinem aufmerksamkeitsheischenden Verhalten ein Rätsel. Meine Englischaufsätze schrieb ich nun frei assoziativ in wildem Burroughs-Stil und bekam immer die besten Noten: Ich liebte es, zu provozieren und dabei erfolgreich zu sein. Und es war diese Person, die am Abschlussabend vor den Augen meiner gleichermaßen überraschten wie stolzen Eltern über die Bühne der City Hall schritt, um eine akademische Auszeichnung entgegenzunehmen und sich zu einem Grüppchen cleverer Jungs zu gesellen, von denen ich fünf Jahre zuvor getrennt worden war.

Mein Instinkt sagte mir danach, es wäre nun an der Zeit durchzubrennen; vielleicht weil ich spürte, dass ich nicht viel über Leben, Frauen und Geld wusste, aber wissen sollte. Wenn man den Verlockungen der Surfmagazine und anderer jugendkultureller Schriften glaubte, war es möglich, in einem Wohnwagenpark im Norden von New South Wales in der Nähe eines Surf spots zu leben, Teilzeit an einer Tankstelle zu arbeiten (mit einem großzügigen Besitzer, der einen über die Wellen jagen ließ, wenn die Brandung am höchsten war) und sich von Surfermädchen Rosinentoast und Tee zubereiten zu lassen – alles zum Soundtrack von Neil Youngs Harvest. Das waren jedenfalls die Fantastereien, die wir während der Mittagspause in der Schule austauschten, und unsere Eltern wollten von alldem nichts hören. Auszeiten waren damals noch nicht erfunden, aber ich wollte eine und sträubte mich gegen die Scheinheiligkeit derer – meine Eltern eingeschlossen –, die behaupteten, wenn man nach zwölf Jahren Ausbildung das letzte Mal durch das Schultor gehe, falle die Bereitschaft, etwas Neues lernen zu wollen, von einem ab wie ein überflüssiges Gewicht.

Ich war an der juristischen Fakultät angenommen worden und hätte mein erstes Semester im Februar 1975 beginnen können. Doch ein erster Schimmer, dass da Ärger auf mich zukam, erreichte mich, als ein Freund mir erklärte, einige gesetzliche Begriffe erforderten bis zu zehn verschiedene Definitionen. Also wechselte ich zu den Geisteswissenschaften.

Es gab einen Beruf, für den ich sogar Teil der Arbeiterschaft geworden wäre. Das alternative Geschäftsleben von Brisbane fand in den dunklen Arkaden statt, die die Hauptstraßen der Stadt miteinander verbanden und Schutz vor dem unerbittlichen Sonnenschein boten. (Irgendwer hatte wohl bemerkt, dass es für umfassendere Ideen kühlere Temperaturen brauchte.) Hier schlug ein anderes Herz der Stadt. Am Eingang der Elizabeth Arcade befand sich der East Wind Bookshop, in dem ich mein Exemplar des Kommunistischen Manifests gekauft hatte, um damit vor den Augen meiner Großeltern zu wedeln, sodass ihnen vor Schreck der Atem stockte. In dieser Arkade, auf ihrem abschüssigen gefliesten Boden, befanden sich der genannte anarchistische Buchladen, das einzige vegetarische Café der Stadt, Discreet Records (mit einer Auswahl an Prä-Punk-Platten) und am hinteren Ende, gegenüber von einem mexikanischen Restaurant, Willy Bachs Frisiersalon. Ich hatte die jungen Leute mit ihren Glam-Frisuren beobachtet, wie sie Haare schnitten. Roxy Music lief über die Lautsprecher. Also nahm ich all meinen Mut zusammen und näherte mich dem bärtigen Besitzer, um ihn zu fragen, ob er mich als Lehrling einstellen würde. Er sagte »Nein« und nichts weiter.

Überwältigt von meinem Mut und der Zurückweisung zog ich mich zurück. Ich hätte einen großartigen Friseur abgegeben; hätte jetzt den Salon in Sydney, L.A. oder London. Wenn ich einen Fön halte, ist es für mich das einzige Ding, das so natürlich in der Hand liegt wie eine Gitarre.

In diesem ereignisreichen Sommer fuhr ich mit einem gebrauchten Ford Falcon herum, den meine Eltern mir gekauft hatten. Ich schaute vom Fahrersitz auf meine Stadt, um herauszufinden, wo ich mich hier eigentlich befand – in einer Art Hauptstadt, die aber nicht Paris war oder Rom, sondern ein Hinterwäldler-Image hatte, nicht den weltbürgerlichen Groove von Sydney oder Melbourne. Die hiesigen Medien nannten es stolz eine »Big country town«, eine große Landstadt – deprimierend für diejenigen unter uns, die nicht in einer »großen Landstadt« leben wollten. Die Gegend war allerdings überwältigend, besonders die Abfolge westlicher Außenbezirke, die sich vom Stadtzentrum in Richtung einer Hügelkette erstreckten – Red Hill, Paddington, Bardon, Ashgrove –, um schließlich im Eine-Straße-rein-zwei-Straßen-raus-Königreich von The Gap zu enden. Es war ein Stückchen San Francisco in der flachen, an Los Angeles erinnernden Kuchenform der Stadt. Der Himmel über uns war tiefblau – Popcorn-Wolken zogen über den Nachmittagshimmel. Die Stürme kamen freitags, blitzegebärende Biester, die die Stadt eine Stunde lang mit tropischem Regen bewarfen, sie sauber wuschen und der Vegetation eine Farbintensität gaben, die beinahe psychedelisch anmutete. Die University of Queensland, die in St. Lucia an einer Biegung des Brisbane River lag, befand sich auf meiner Runde. Der mit Sandsteingewölben umgürtete Campus war in einer Stadt wie dieser ein Zufluchtsort; er würde mir noch drei Jahre lang Aufschub von einem geregelten Arbeitsalltag gewähren, dachte ich, und bis dahin würde ich wissen, was ich tun wollte.

Keiner meiner Schulfreunde war in meiner Fakultät. Phillip Tanner und Malcolm Kelly studierten Ingenieurswesen; Ken Bates, zu dem ich schnell den engen Kontakt verlor, machte vernünftigerweise Jura. Ich suchte nach Freunden und Anschluss, während ich durch die engen, ameisengangartigen Flure des Michie Building torkelte, wo die Geisteswissenschaften zu Hause waren. Der Großteil der Studenten hier war weiblich: schlaue Mädchen von Privatschulen, die daran dachten, mal Lehrerinnen in der Highschool zu werden. Ich freundete mich bald mit Virginia Clarke und Marissa Trigger an – die Außenseiter hatten einander gefunden. Virginia war wie sonst niemand auf dem Campus. Sie lebte im unwirtlichen Inala, war zur Oxley High gegangen, mochte die New York Dolls und Iggy and the Stooges, und ihre Garderobe und ihr Verhalten waren eine einzige Verweigerung gegen den hippieesken Zurück-zur-Natur-Stil eines Großteils der Studentenschaft. Ihr Cool-Quotient lag also bei zehn, als ich, um sie zu beeindrucken, nebenbei den Namen einer Band fallen ließ, in der ich spielte. Ich hatte ihn aus einer Sechzigerjahre-Fernsehshow geklaut, in der eine Popgruppe ihn bei einem Auftritt verwendet hatte.

»The Mosquitoes?« Sie grinste. »So wie in Gilligans Insel im Fernsehen?«

Virginia war clever und rückte mir auf die Pelle; sie schwärmte von einer Rockband, die ein paar ältere Jungs an ihrer Schule gegründet hatten, lud mich zu deren Konzerten ein und erzählte mir, dass sie bald eine Single aufnehmen würden. Sie hätten ihren Namen gerade in The Saints geändert. Ich hörte ihr in der selbst mir lächerlich erscheinenden Überzeugung zu, dass es in Brisbane keine Band von Bedeutung geben würde, bis ich eine gründete.

Um uns herum, an Anschlagbrettern, in Vorlesungen, bei Kundgebungen und Treffen, lag Revolution in der Luft. Die Regierung von Queensland war lange Jahre von einem durchtriebenen rechten Hinterwäldlerdiktator namens Joh Bjelke-Petersen angeführt worden. Der Premierminister Gough Whitlam hatte ihn einen »bibelschwingenden Bastard« genannt. Die Whitlam-Regierung sollte in meinem zweiten Semester – Bjelke-Petersen an ihrer Gurgel – gestürzt werden. Angesichts der rückgratlosen Presse von Brisbane und der Kurzsichtigkeit der »Landstadt«, die jeder Meinungsverschiedenheit mit Geschäftswelt und Kirche aus dem Weg ging, war es nun an der Universität, sich zu empören und einen Widerstand gegen die Beschneidung der Bürgerrechte zu organisieren. Als Siebzehnjähriger, frisch aus der Klausur der Grammar School, kam es mir vor, als spazierte ich direkt ins Berkeley des Jahres 1968. All das ohne die Bestätigung, etwas von dieser Wut auch zu Hause am Esstisch meiner Eltern widerhallen zu hören. Mein Vater war ein Arbeiter, aber kein Gewerkschaftsmann; Politik und soziale Gerechtigkeit spielten bei ihm keine große Rolle. Aber auch ich war nicht für die Barrikaden geboren, sie verwirrten mich eher, und so dümpelte ich durch mein erstes Hochschuljahr wie ein Korken auf stürmischer See.

Auch am Institut für Anglistik gab es keine Zuflucht. »Wenn Sie kreatives Schreiben lernen wollen, müssen Sie woanders hingehen«, sagte mir eine Dozentin, als sie mir meine nicht benotete Arbeit zurückgab. Meine Methode aus der Schule und ihr bisheriger Erfolg waren mit einem Schlag ausgelöscht. War ich zu weit gegangen, als ich dem Text zu meiner Aufgabe einige Fotografien hinzugefügt hatte? (In den Neunzigern begegneten mir die nach Art eines Einklebebuchs gestalteten Arbeiten des renommierten deutschen Autors W. G. Sebald, und ich dachte mir: »So habe ich das auch mal gemacht.«) Mein Problem war, dass Literatur in mir einen kreativen Impuls weckte, keinen akademischen. Leitmotiv, Vergleich und Textanalyse gehörten nicht zu meinen Leidenschaften, die biografischen Daten der Schriftsteller und der Unterhaltungswert ihrer Arbeiten dagegen schon – nicht gut, wenn man seinen Abschluss in Anglistik machen will. Zudem war ich faul und wollte den Sturm auf die Bibliothek nicht mitmachen, um mir die besten Bücher zu schnappen und sie durch lange Ausleihzeit zu blockieren. Ich ging hin, um Zuflucht zu finden – und Bücher, die nicht auf meiner Leseliste standen.

Mein Interesse an der vorherrschenden Gegenkultur führte mich zu Paul Goodmans Aufwachsen im Widerspruch und allem, was ich über die Beats und die Geschichte von Kommunen finden konnte. Ohne Erfolg versuchte ich, durch alte Ausgaben der Tageszeitung The Courier-Mail mehr über den Tod meines Nachbarn Noel Mitchell herauszufinden, und in der Zeitschriftenabteilung der Bibliothek betrat ich über The Village Voice New York – Ankündigungen aus dem CBGB’s, Besprechungen von Off-Broadway-Stücken, die Preise von Lofts und ein frühes Foto der Talking Heads: zwei Männer und eine Frau, die nicht die übliche Rockuniform übernommen hatten, als sie eine Band gründeten. Interessant. Ohne Uhr und Überwachung verbrachte ich Tage damit, kreuz und quer durch die Gänge zu laufen, während jede Assoziation eine weitere Untersuchung anstieß, bis mir am späten Nachmittag wieder einfiel, wegen welcher Aufgabe ich eigentlich gekommen war, um mich wieder zu den nackten Regalen zurückzuziehen, an denen ich begonnen hatte.

Die Studienergebnisse wurden nicht per Post an die Studenten geschickt oder diskret an Anschlagbretter ausgehängt. Stattdessen wurden sie am Ende jedes Semesters im Courier-Mail abgedruckt. Es gab in dieser Stadt keine Geheimnisse. Ich fiel durch zwei von vier Fächern; es war ein frostig-kalter Morgen in The Gap. Besorgt über meine Ergebnisse, hatte ich erkannt, dass die Beschränkungen, an denen ich mich in der Schule gerieben hatte, meinem subversiven Temperament mehr lagen als die Freiheit, die mir die Universität gab. Um mich frei zu fühlen, brauche ich ein System, ein Behältnis, um mit der Hand daran entlangzufahren. Die schlechteste Note, eine Eins, hatte ich in Journalismus bekommen, obwohl ich alle Aufgaben bearbeitet hatte. Hatte ich an der Schreibmaschine zu sehr gezittert, als mein Professor seine Hand auf meinem Nacken ruhen ließ? Hätte ich mich zu ihm und anderen jungen Männern an den Pool der Universität gesellen sollen? Ausflüchte, die ich meinen perplexen Eltern nicht vorsetzen konnte.

*

»Early one mornin’ the sun was shinin’, I was layin’ in bed / Wond’rin’ if she’d changed at all / If her hair was still red.« Es kommt immer darauf an, wo und wie man zu Bob Dylan kommt – für mich war er ein Popstar, kein Prophet. Greatest Hits Volume I war das erste Album von ihm, das ich besaß, und »Knockin’ On Heaven’s Door« kam 1973 in meinem Mittelwellenradio zwischen »Ballroom Blitz« und »Me And You And A Dog Named Boo«. Bis 1975 hatte ich aufgeschlossen, genau zum richtigen Zeitpunkt, um die berauschten, wie nach einer Verjüngungskur klingenden Eröffnungszeilen von Blood on the Tracks schätzen zu können.

Musik war immer noch eines von mehreren Interessengebieten, ein Pferd auf der Innenbahn, das bald losstürmen und alles andere überholen sollte. Ich hatte von den Einkünften eines Ferienjobs bei Woolworth einen anständigen Plattenspieler gekauft und Roxy Music in der Festival Hall gesehen, mein erstes Konzert – Bryan Ferry machte großen Eindruck auf mich, wie er in einem weißen Smokingjackett, mit glänzendem schwarzen Haar durch die Band hindurch zum Mikrofon glitt. Ich las die Musikpresse nun regelmäßiger, und von dem Geld eines Teilzeitjobs in einer Bürstenfabrik kaufte ich Alben. Nicht genügend, um die Wand damit zu füllen, aber entscheidende Platten, die ich wieder und wieder spielte, wie Bowies Diamond Dogs und Young Americans. Wichtig war auch der vergessene Pop aus den Sechzigern, der auf der Compilation Nuggets zu hören war, und das erste Album von Velvet Underground. Meine heftige Bewunderung der Velvets basierte auf einem Missverständnis. Ich dachte, sie könnten kaum spielen, während ich ihre Songs sehr bewunderte. Später erst entdeckte ich die Avantgarde-Referenzen von John Cale und die tiefen Rock’n’Roll-Wurzeln von Lou Reed und Sterling Morrison. Meine anfängliche Einschätzung brachte mich zum Nachdenken: Was wäre das für eine Band, die ihre Instrumente nicht wie allgemein üblich beherrschte, aber mit den besten Songs der Stadt überraschte?

Nichts illustriert meine ratlose Geistesverfassung zu Beginn des zweiten Semesters besser als meine Ergebnisse am Ende. Ich probiere sechs Seminare, breche zwei schnell ab, bestehe zwei und mache nur einen Kurs in Anglistik – EN103, Einführung in Literatur B –, und dort treffe ich Grant. In einem Raum mit zu einem Quadrat gestellten weißen Tischen, in dem sich zwanzig Studenten dem Dozenten zuwenden, der durch eine Wiederholung der wöchentlichen Vorlesung und eine Diskussion der Texte führt, sitzt er drei oder vier Stühle von mir entfernt. Die Stimmung ist von starker Konkurrenz geprägt, und die schlaueren und selbstsichereren Studenten haben Gelegenheit zu glänzen. Grant ist einer von ihnen, aber mir fällt auf, dass es ihm nichts ausmacht, sein Wissen mit anderen zu teilen, was nicht üblich ist. Er lehnt sich nach vorn, hört zu, sein braunes Haar liegt auf seinem Kragen. Gebügelte Jeans, smartes Hemd. Bald werde ich erfahren, dass er ein Jahr jünger ist als ich; eine Besonderheit im staatlichen Schulsystem, die es im Januar oder Februar Geborenen erlaubt, ein Jahr früher zu beginnen; und vielleicht ist es das, was seine Aufmerksamkeit anfeuert und dem mit Akne-Narben bedeckten Mondgesicht eine Spur seiner Unschuld verleiht.

Mitte des Semesters reden wir miteinander, wenn wir das Klassenzimmer verlassen. Unser Humor funkt sofort auf einer ähnlichen Frequenz, und in unserem Denken steckt ein bisschen mehr Neugier, als in solchen Flur-zum-Aufzug-, Aufzug-zur-Eingangstür-Gesprächen üblich ist. Er hat sicher über Film gesprochen und mir erzählt, dass er Teilzeit im Universitätskino – dem Schonell – arbeitete; ich hatte mit Musik gekontert und damit, dass ich eine elektrische Gitarre besaß und gerade eine Band gegründet hatte. Und wir müssen über Schulen gesprochen haben; er war Internatszögling an der Church of England Grammar School (»Churchie«) gewesen und hatte ein Zimmer auf dem Campus des St. John’s College – ein Junge vom Land also, der es gewohnt war, allein und weit weg von zu Hause zu leben, im Gegensatz zu meinem Familienleben in der Vorstadt. Der Internatsschüler und der Externe. Große Unterschiede. Wir werden beide den Enthusiasmus des anderen gespürt haben, trotzdem war es immer eine schnelle Verabschiedung, ohne zu versuchen, sich mal unter der Woche oder nach Ende des Semesters während der Ferien zu treffen.

Und das hätte das Ende sein können. Eine weitere interessante Bekanntschaft, die aus dem Leben verschwindet. Stattdessen: erste Woche, erstes Halbjahr des folgenden Jahres, ein anderes Seminar, und da ist er wieder. »Hey, du bist’s«, sagen wir im Chor. Während die anderen im Raum sich nervös beäugen, begrüßen Grant und ich uns wie Freunde, die sich ewig nicht gesehen haben – was wir, auf eine Art, die wir nie verstehen werden, auch sind. Wir ziehen die Stühle heran und fangen an.

Den Vampiren entkommen

Hätten Grant und ich uns die anderen Seminarteilnehmer näher angeschaut, hätten wir festgestellt, dass sich in EN170, Drama 1A die exzentrischeren und aufgeschlosseneren Studenten der anglistischen Fakultät versammelt hatten. Obwohl für mich inhaltlich durchaus von Interesse, hatte ich den Kurs vor allem gewählt, weil er den Ruf hatte, dass man leicht durchkam; für Grant, der mühelos Richtung Abschluss segelte, war es eine exotischere Wahl – die allerdings mit seiner Filmleidenschaft in Verbindung stand. Ohne es zu wissen, waren wir an dem perfekten Ort gelandet, um eine Freundschaft zu pflegen. Die Theaterklassen fanden jenseits des Campus im Avalon Theatre statt – einem kleinen, den Häusern in den Vororten nicht unähnlichen Gebäude aus Backstein und Holz, etwa fünfhundert Meter vom Eingang der Universität am Sir Fred Schonell Drive entfernt. Die Lernumgebung war eine andere, hatte nichts von der eiligen Geschäftigkeit, dem ständigen Rein und Raus der anderen Kurse. Vor allem aber konnte man Theaterseminare über zwei Jahre belegen – man hatte Zeit, um sich kennenzulernen.

Geleitet wurde die Klasse von Professor Harry Garlick – der ersten Person, die Autorität über Grant und mich gemeinsam ausübte. Ein Glücksfall. Harry war in seinen Vierzigern und konnte seine Ideen auf eine so zurückhaltende und charmante Art und Weise vermitteln, dass ich ihn die gesamte Dauer des Kurses über für einen Briten hielt. Er hatte auch etwas von einem Schulmeister, aber einem, der selbst gegenüber den lauten und widerspenstigen Klassenteilnehmern Nachsicht zeigte. Hauptthema war die Geschichte des Theaters vom elisabethanischen Zeitalter bis in die Gegenwart. Und so sehr ich schon die ersten Stunden genossen hatte, wurde es für mich doch erst richtig interessant, als wir die Stücke aus dem späten neunzehnten Jahrhundert (Ibsen, Strindberg, Tschechow) erreichten und darüber hinausgingen. Wie im Rausch war ich schließlich, als die Arbeiten von Genet, Beckett, Ionesco, Brecht, Pinter und Pirandello auf dem Plan standen – eine Reihe unglaublich komischer absurder Texte mit unfassbarer Handlung und witzigen Dialogen. Das waren die ersten Sachen, die an der Universität direkt zu mir sprachen, die mich mit derselben Frische und Wucht trafen wie ein geliebtes Album oder eine Folge von Verliebt in eine Hexe oder Mini-Max – die kulturellen Höhepunkte eines fernsehschauenden Kindes der Sechzigerjahre.

Wenn mein erstes Bild von Grant das des Jungen ist, der ein paar Plätze von mir entfernt im Klassenraum sitzt, zeigt das zweite ihn am Fuß der steilen Betonstufen stehend, die zum Avalon hinaufführen. Er wartet auf Harry und unterhält sich mit einer Gruppe von Studenten, als ich eintreffe; unter seinem Arm trägt er drei Schallplatten. Das war typisch für Grant; ungeniert lief er für alle sichtbar mit Film- und Musikmagazinen, Romanen und Gedichtbänden über den Campus. Ich habe das nie gemacht – die Velvet-Underground-Platten blieben zu Hause –, aber ich habe ihn dafür bewundert, und es half mir herauszufinden, was er zu bieten hatte.

Die drei Alben waren Ian Hunters gleichnamiges Debüt, Paradise and Lunch von Ry Cooder und Late for the Sky von Jackson Browne. Hunter war der Sänger und Songwriter von Mott the Hoople gewesen, und dass eine seiner Platten dabei war, zeigt Grants Liebe für britische Rockmusik, vor allem für die riffgetriebenen Glam-Sachen. Die Platte beginnt mit Hunters munterer Über-Cockney-Intonation – »’allau«, ein Gruß, mit dem Grant und ich uns für den Rest unseres Lebens öfter mal bedachten. Cooder, Liebling der UKW-Radiosender und Kritiker, hatte gerade einen Lauf mit Roots-Alben – viel goldenes Handwerk, wenig lange Gitarrensoli, und das, obwohl er ein meisterlicher Gitarrist war. Jackson Browne war damals Grants liebster Songwriter, seine langen traurigen Lieder sprachen vor allem die an, die im Rock nach einem tieferen Grund suchten. Ich hielt ihn für einen prätentiösen Hippie von der Westküste, eine Einschätzung, die ich – wie ich hoffte – für mich behalten konnte. Vielleicht waren es die sich schnell verändernden musikalischen Zeitläufte, die ihn schließlich auch in Grants Wertschätzung bald zurückfallen ließen.

Unser Musikgeschmack ähnelte sich von Beginn an, sodass es keinen Grund gab, den anderen zu bekehren. Wenn sich unsere Diskussionen verallgemeinern lassen, dann in dem Sinn, dass er ein Verfechter der Monkees war und ich einen Hang zu den Velvets und dem Dylan der mittleren Sechziger hatte. Die hereinbrechende Welle des Punk begrüßten wir beide, und unsere Einschätzungen jedes neuen Künstlers und jeder neuen Band stimmten normalerweise überein.

Die Theaterabteilung bot keine Schauspielkurse an, immerhin lasen wir die Stücke laut vor und inszenierten einige Szenen. Grant und ich liebten es, in den Kostümkoffern herumzustöbern – durch die mittelalterlichen Mäntel und Umhänge, die Bowler-Hüte zu den Schwertern. Sofort waren wir Errol Flynn und Basil Rathbone. Wir maßen uns ritterlich; die freien Arme angewinkelt, die Beine gespreizt, kämpften wir mit gespieltem Ernst; und da wir wussten, dass sich der Verkehr draußen auf dem Sir Fred Schonell Drive meistens staute, stürmten wir durch die Türen des Avalon ins Freie, um unser Duell die breiten Stufen vor dem Theater hinunter fortzusetzen. Uns mit Blicken fixierend, drängten wir uns wechselseitig an Wand oder Geländer, nur damit der andere sich galant wieder befreien konnte. Die Fahrer und Passagiere der im Stau stehenden Fahrzeuge saßen mit offenen Mündern oder lachend da, wenn sie uns erblickten. Bald schon kämpften wir zwischen den Autos, ohne auch nur einmal zu grinsen oder zu lächeln; nur ab und zu ein gebrülltes »Du Schurke!« oder »Nimm das, du Bastard!« Und genauso plötzlich, wie er aufgetaucht war, zog sich der Kampf wie ein rückwärts laufender Film wieder zurück; die Treppen hinauf verschwanden wir durch die Theatertüren.

Das waren die ersten Auftritte der Go-Betweens.

*

Bevor er mit einer Gruppe von Freunden von der Universität in ein angenehm verwahrlostes Haus in der Golding Street 19 in Toowong zog, besuchte ich Grant einmal am St. John’s College. Er hatte ein Zimmer nach vorne raus, neben ihm wohnten Andrew Wilson (ein Medizinstudent und Freund, den er noch aus seiner Zeit im Norden von Queensland kannte) und dessen Freundin Karen Byatt, die Sozialarbeit studierte. In einem dritten Schlafzimmer auf der anderen Seite des Hauses, hinter der Küche, lebte Ian Lilley (ein Archäologiestudent, den ich schon aus der Schule kannte) mit seiner Freundin Cathy, die tagsüber arbeitete. Das große Wohnzimmer lag in der Mitte, möbliert mit Polstersesseln aus den Fünfzigern und einer Couch, von der man auf ein Plakat von Fellinis Amarcord schaute, das groß genug war, um als Wandtapete durchzugehen. Ein Plattenspieler stand auf einem großen Holzschrank, in dem Grants Alben und Singles in den Fächern standen. Zuschnitt und Anmutung des Hauses waren perfekt, und da es durch Bäume geschützt war, die ihre Schatten auf das Mauerwerk warfen, waren die Zimmer selbst an besonders heißen Tagen kühl und feucht. Ich kam so oft vorbei, dass man mir nahelegte, Essensgeld beizusteuern. Golding Street war etwas Besonderes; die erste Wohngemeinschaft, die ich erlebte, und ich mochte den lockeren Lebensstil – zu kommen und zu gehen, wann man wollte – und die Leute, die dort lebten.

Aber es ging mir in erster Linie um Grant, und ich wurde auf eine Weise empfangen, die sich über die Jahre kaum veränderte. Er lag auf seinem ordentlich gemachten Einzelbett, eine Zeitschrift auf seinem Bauch aufgestützt, die er bei meiner Ankunft unter seine Nase sinken ließ, um mich traumverloren mit einem »Oh, hi Bobbie« zu begrüßen. Er war einer der wenigen, die mich so nannten. Vielleicht kam ich gerade von einer morgendlichen Vorlesung oder einer Schicht in der Bürstenfabrik und hier war Grant. Draußen drehte sich die Welt, die Leute taten irgendwas, gingen ihren Geschäften nach. Sein Beitrag: Am frühen Nachmittag im Bett liegen, seit dem späten Morgen schon, ein Glas kalter Milch auf dem Nachttisch, in der aktuellen Ausgabe von Film Comment lesen … Die Lektion aus alldem, vielleicht die bedeutsamste, die er mir je gab, lautete: All das bedeutet nichts. Grant hielt sich nicht mit meinen für Abkömmlinge der Mittelschicht typischen Überlegungen über den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Mittel auf. Er war von Anfang an bemerkenswert ungebunden; seine Verbindung zur Welt lief, wie ich entdecken sollte, über die Dinge, die er liebte, auch wenn er sich durch sie noch weiter von der Welt entfernte, die ihn umgab.

Die Wände in Grants Zimmer waren von Filmpostern überzogen, mit einer Vorherrschaft von Charlie-Chaplin-Kurzfilmen – seiner damaligen cineastischen Passion. »Chaplin ist ein Genie«, sagte er, als ich zum ersten Mal durch die Tür schritt. Auf dem Boden lagen, wie Türme, die durch die Dielen hindurchgewachsen waren, Stapel mit Ausgaben von The New Yorker, Film Comment und der New York Review of Books sowie ein Rock-Stoß aus ZigZag, Rolling Stone und NME. Die großen Bücherregale an einer Wand waren mit zeitgenössischer amerikanischer Literatur gefüllt – viel McGuane, Barthelme und Cheever –, dazu gab es eine Geschichte-des-Kinos-Sektion sowie Gedichtbände. Frühere Gespräche hatten bereits darauf hingedeutet, was alles dort stehen würde. Es nun versammelt und für ihn jederzeit greifbar vor mir zu sehen, überwältigte mich.

Was hätte er in meinem Zimmer gesehen? Ein Einzelbett, einen Plattenspieler, fünfzig Alben, ein paar Taschenbücher und einen Gitarrenkoffer. Ein großes Durcheinander.

Nicht nur war ich von dem, was ich sah, tief beeindruckt, ich ahnte, dass ich der erste Mensch war, der verstand, was in diesem Zimmer zu sehen war; und er war sich dessen bewusst. Das hatte wiederum mit meiner Selbstwahrnehmung zu jener Zeit zu tun. Denn obwohl ich jeden zweiten meiner Kurse nicht bestand und ein großes albernes Kind war, mir meiner selbst unsicher und ohne eine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen wollte, dachte ich, ich wäre der smarteste Mensch an der ganzen Universität. Ja, wirklich. Es schlug sich nur nicht so in meinen Noten nieder. Wie auch, wenn diese krude Mischung aus E- und U-Kultur, die ich pflegte, an der Alma Mater nicht auf dem Lehrplan stand? Ich wusste, dass ich etwas besaß, das niemand sonst hatte – aber was war das nur?

Die Bekanntschaft mit Grant löste meine Probleme nicht alle über Nacht, aber er war der erste Mensch, dem ich begegnete, der ganz auf meiner Wellenlänge war, und schon bald betrachtete ich ihn als meinesgleichen – eine große Anerkennung meinerseits, so knietief, wie ich durch Nichtigkeit und Mist watete. Auch er hielt sich im Wesentlichen alle Optionen offen. Er sprach in Träumen; die Namen »New York« und »Paris« fielen nicht als Reiseziele für die Flitterwochen, sondern als Städte, in denen er eines Tages herumspazieren und arbeiten wollte. Die er erobern wollte. Kaum etwas von alldem oder was daraus erwachsen sollte, spielte in meinem Kopf eine Rolle, wenn ich auf dem Weg zur Universität oder zurück in der Golding Street vorbeischaute. Aber magische Hände – wir werden nie wissen, wem sie gehörten – hatten alles in Gang gesetzt.

Sein Schlafzimmer erzählte noch eine andere Geschichte. Vom Internat. Das erklärte die Ordentlichkeit und den Beschützerinstinkt gegenüber allem, was er gesammelt hatte. Ich sollte bald erfahren, dass er kaum etwas verlieh – »Lies es hier« –, und wenn er etwas verlieh, wurde erwartet, dass es in genauso gutem, wenn nicht besserem Zustand zurückkam.

Wir gruben nur selten in unseren Vergangenheiten herum. Braucht man so was wirklich mit achtzehn? Außerdem waren wir verklemmte, aufgekratzte Jungs. Aber ein paar Dinge erfuhren wir doch voneinander. Sein zweiter Name war William, und sein Geburtsort war Rockhampton. Sein Vater war Arzt und starb, als Grant sechs war. (Ein sehr sensibles Thema, das in späteren Gesprächen nicht weiter ausgeführt wurde.) Wie ich war er der älteste Sohn, mit zwei jüngeren Geschwistern: Lachlan und Sally. Nach dem Tod seines Vaters hatte seine Mutter Wendy die Familie nach Norden in ihre Heimatstadt Cairns mitgenommen. Die späten Sechziger in dieser tropischen Stadt waren zusammen mit den Ferienbesuchen auf der abgelegenen Farm von Wendys Schwester Gillian, ihrem Mann Gerry und ihren Kindern Nicola und Bram eine goldene Zeit. Und aus dieser Idylle wurde Grant mit elf, kurz vor seinem zwölften Geburtstag, sechzehnhundert Kilometer südlich ins Internat nach Brisbane geschickt, ins »Churchie«. Ein Junge vom Land, ohne Vater und, wie man annehmen muss, voller Angst, geärgert und ausgetestet zu werden.

Er antwortete mit schulischem Erfolg, einer sportlichen Begabung – vor allem für Kricket – und dem stärker werdenden Drang zu Musik, Film und Büchern. Die einsamen Internatsstunden erlaubten es ihm, sich regelrecht fanatisch auf seine neuen Leidenschaften zu stürzen. Als die Schulleistungen und seine Interessen Früchte trugen, muss er zum Selbstschutz eine gewisse Arroganz entwickelt haben – niemals genug, um mich zu entmutigen, aber sie war da, wenn wir uns trafen; das schiefe Grinsen, wenn er meine Aussprache berichtigte; die aus halb geschlossenen Lidern hervorschauende Überlegenheit, wenn er popkulturelle Fakten vortrug. Zwei Wochen nach seinem siebzehnten Geburtstag bestand er an der Universität jeden Kurs, obwohl er nicht mehr dafür getan zu haben schien als ich. Er machte den Eindruck – und das müssen andere auch so gesehen haben –, ein Wunderknabe zu sein.